Activities & Works活動・仕事

2019年度

転がり支承免震模型

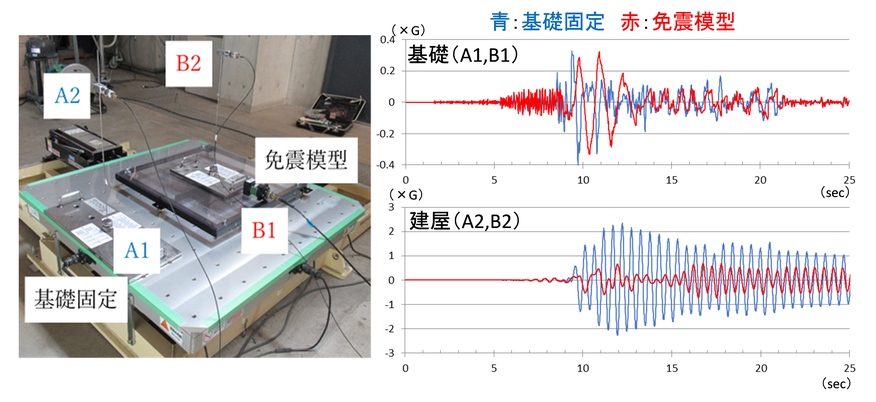

病院や庁舎などの社会的に重要度の高い建物には、免震構造が多く採用されるようになりました。免震構造とは、建物と基礎の間に絶縁装置を挟むことで建物を長周期化し、地震入力を遮断する構造のことです。ここでは、免震の効果や機構・メカニズムが理解しやすいように、「転がり支承」を用いた免震模型を開発して、その効果を振動台実験により検証しました。

振動台実験の結果は建物の固有周期を含む周波数帯による定常加振(①ステップ加振)、阪神大震災や東日本大震災の地震波によるランダム加振(②実地震波加振)の2ケースについて動画にアップしました。いずれも視覚的に理解しやすいように、基礎固定モデルと免震模型を同時加振して比較しました。なお、これらの成果の一部は2019年度卒業研究に詳細が記載されています。

(阪神大震災・ポートアイランド波EW成分)

(阪神大震災・JMA神戸波NS成分)

(東日本大震災・日立波EW成分)

地形模型

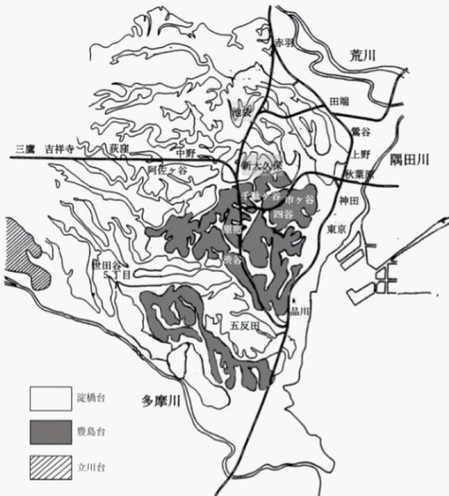

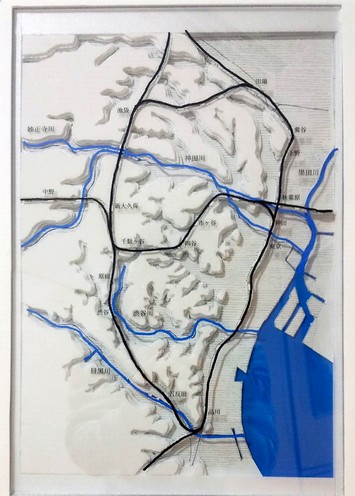

今年は自然災害が多発しました。地震や火山の噴火、台風やゲリラ豪雨など、日本は自然災害大国と言えます。これらの災害の様相は地域によって様々です。微細な地形や地盤の硬軟、土地の形成過程などに大きな影響を受けます。ここでは、地形に着目して地名や災害との関係を検討するため、分りやすさの観点から「地形模型」の作成を試みました。

いまでは3Dプリンターが発達しているので、立体的なデジタル地形模型を簡単に作成することが可能です。しかし、ここではあえて地形平面図を基図として、スチレンペーパーを低地から台地へ積み重ねる方法を用いました。このようなアナログ地形模型の良さは、何と言っても「手造り感」とディフォルメされた「分りやすさ」にあります。これによって、地形・地名と災害の関係が理解しやすくなり、ハザードマップへの拡張など防災教材としての活用・展開も可能となりました。

なお、東京の地盤を対象とした地形・地名と災害に関する研究は、地形模型の作成方法も含めて2019年度卒業研究の成果としてまとめてあります。

3.11を学びに変える(継続)

今年度も現地視察を踏まえて、東日本大震災の「教訓」をあらためて探るプロジェクト「3.11を学びに変える」を継続しました。今年度は趣向を変えて、約1,000年前の平安京時代に発生した869年貞観地震津波を取り上げ、千年周期で襲来する超巨大地震に対する「教訓」を検討しました。

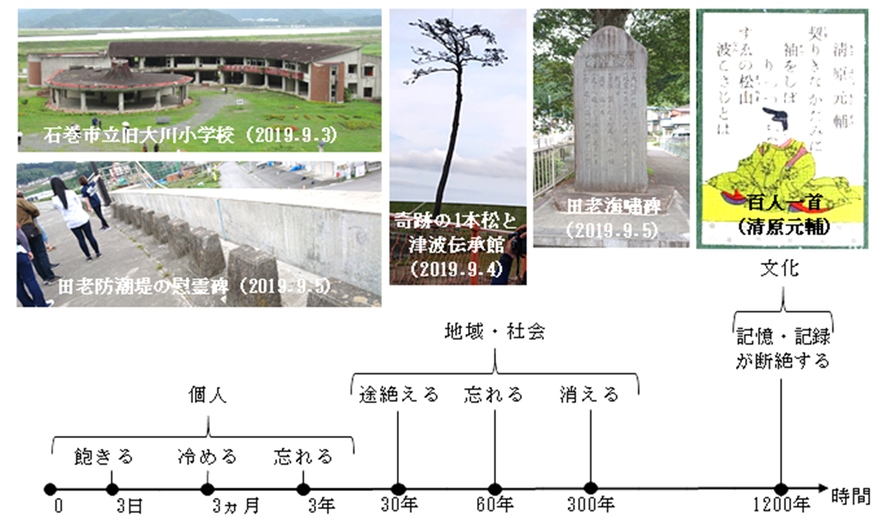

最近の研究から、東日本大震災の津波被害は約1,000年前に発生した869年貞観年間の津波地震による被害とかなり類似していることが明らかとなっています。一方、被災地を視察してみると、震災遺構や伝承館・石碑など、津波災害の教訓を「形」あるもので残そうとする取り組みが多く見受けられるようになりました(写真参照)。

発生頻度の極めて低い巨大自然災害のサイクルに対して、人間の寿命は1/10程度と短いことから、千年周期で引き起こされる災害の教訓を「形」で残すことには限界があります。ここに、行事・祭事や口伝などの「文化」として災害教訓を後世に残すことの重要性が示唆されます。詳細は2019年度卒業研究にまとめてあります。

(畑村洋太郎ほか『巨大地震・巨大災害(東日本大震災の検証)』P190の図4.50に加筆)