breadcrumbs

section in

-

【知・技の創造】グローバル人材育成

人材育成と交流事業 ものつくり大学の理念の一つである「技能・科学技術・社会経済のグローバル化に対応できる国際性の重視」を踏まえ、本学では、国際社会において主体的に活躍できる人材の育成を重要な教育目標として位置づけています。 この理念のもと、本学は、異文化および多様な価値観への理解を深めるとともに、国際的なコミュニケーション能力に加え、主体性、課題解決力、協働力、柔軟な思考力を備えたグローバル人材の育成を目的として、国際交流事業を積極的に推進しています。 日本の製造業は1980年代以降、円高や国際競争の激化を背景に海外展開を加速させ、その結果、国内産業の空洞化が進行しました。現在は円安局面にあるものの、海外の生産拠点においても日本のものづくりの品質や技能を維持・発展させることが求められており、現地人材と協働しながら技術や生産システムを高度化できる技術者が求められています。 交換留学を経て成長する学生たち こうした背景から、本学では、タイ王国バンコクに所在する泰日工業大学(Thai-Nichi Institute of Technology:TNI)と連携し、本学学生の派遣とTNI学生の受け入れを行う相互交流型の留学プログラムを実施しています。 これまでに本学からTNIへは延べ45名の学生を派遣してきました。派遣期間は約2か月で、前半の1か月は、海外での生活基盤を整えるとともに、生活習慣の違いを理解し、インターンシップに必要な基礎的語学力を養うことを目的として、TNIでの学修活動を行います。後半の1か月は日系企業および地元企業でインターンシップ研修を受けます。 派遣された学生を対象に実施したアンケート調査では、海外インターンシップを通じて成長を実感した能力として、「異文化理解」、「コミュニケーション力」、「問題解決力」が特に高い割合を占める結果となりました(図1)。また、ほぼ全員の学生が、現在のキャリア形成に「非常に有用」または「有用」であると回答しました。 (図1)交換留学プログラムを通じて実感したスキル・能力 体験から学びへ 一方、TNIの学生は本学に派遣され、約4か月間にわたる卒業研究を行っています。本学の研究室に所属し、教員の指導のもとで研究活動や実験・製作に取り組むことで、日本のものづくり教育や研究手法、安全管理、チームでの協働の在り方を実践的に学んでいます。これまでに本学に派遣されたTNIの学生数は、延べ57名に上ります。 「百聞は一見にしかず」ということわざのとおり、本交換留学プログラムにおける海外での学びは、実際に見て体験することでこそ得られる気づきに満ちています。こうした体験を積み重ねる学びの旅の中で学生達たちは進化を遂げ、その経験が将来にわたる成長の礎となることが期待されます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2026年2月6日号)掲載 Profile ビチャイ サェチャウ情報メカトロニクス学科教授タイ王国King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok卒、東京工業大学大学院博士課程終了、工学博士。東芝(株)に入社、同大学助手を経て2001年より現職。専門は「制御工学、メカトロニクス」

-

【知・技の創造】非破壊検査が開く可能性

コンクリート構造物の老朽化の対応 現在、高度経済成長期以降に整備された大量のインフラの老朽化が深刻になっており、建設から50年以上経過した構造物が増加しています。「国土交通省白書」では、損傷発生後に補修する「事後保全」から、損傷が軽微な段階で補修を行う「予防保全」に転換することを打ち出しています。そのためには、劣化の状況を目視だけでなく、非破壊検査を活用することが重要になってきます。さらに、深刻な労働者不足に対応するために、AIの活用や、ロボット化の技術が必要不可欠になります。 共同研究の紹介 コンクリート構造物の耐久性は、使用するコンクリートの性能に大きく左右されます。そこで、まずはコンクリート構造物をつくる段階からAI等を活用した技術が研究、実用化されています。近年、生コンの全数の流動性をリアルタイムで確認できる技術が開発され、流れている生コンの画像解析とAIを活用したもの、センサを取り付け流れる生コンの抵抗を測定する方法などがあります。私は流れてくる生コンの抵抗を測定する方法で(株)フジタと共同研究を行っています。幅の異なる金属棒にセンサを取り付け、それぞれの金属棒の生コンが流れる際に受ける抵抗値を測定・解析し、ビンガムモデルを用いて流動性を評価する方法です。現在、施工現場で実用化実験を行っているところです。 次に、コンクリート構造物の劣化調査では、高速道路のコンクリート床版の劣化に着目し、私はコンクリート床版の内部劣化を調査する衝撃弾性波法の自動打撃装置の開発を(株)ネクスコ東日本エンジニアリング、リック(株)、(株)シーテックと共同研究を行っています。衝撃弾性波法は、コンクリート面を鋼球などで打撃し、衝撃により発生した弾性波をコンクリート面に受信センサとして設置した加速度計により受信して、コンクリート内部等の状態を推定する試験方法ですが、実構造物での適用事例が少ないです。また、打撃・受信方法についても従来の人力ではなく、一定の力でコンクリート面を打撃でき、弾性波を正しく受信できる機構を持つ自動打撃装置を開発しました。現場実装に向け、実橋梁による検証や、容易な測定手法、評価方法の確立に取り組んでいます。 非破壊検査への今後の期待 現在、様々な方法でコンクリートを壊さずに調べることのできる非破壊検査技術が研究・実用化しています。今後は、更なるAIやロボットの活用、これら非破壊試験方法のJIS(日本産業規格)やNDIS(日本非破壊検査協会規格)などの標準化、そして若手技術者の育成に力を入れ、国土を守る役割を担えたらと思う次第です。埼玉新聞「知・技の創造」(2026年1月9日号)掲載 Profile 澤本 武博(さわもと たけひろ)建設学科教授 東京理科大学卒業、同大学院博士後期課程修了、博士(工学)。若築建設株式会社、東京理科大学助手を経て、2005年着任、19年より学長補佐、22年より教養教育センター長。

-

【知・技の創造】ものづくりの原点

トヨタ生産方式とは トヨタ自動車で36年間、生産現場に携わり、改善や人材育成に取り組んできました。今年4月から大学に移り、若い学生と向き合う中で、改めて「ものづくりの本質をどう伝えるか」を深く考えるようになりました。 戦後の日本経済を支えてきたのは製造業、とりわけ自動車産業です。その中心にある「トヨタ生産方式(TPS)」は、「ジャストインタイム」や「自働化」といった仕組みで知られますが、本質はそこに留まりません。最も大切なのは、時代が変わっても“人が中心であり、人が軸である”という考え方です。 「つくる」から始まる TPSの源流は、創業者が改良した機織り機にまでさかのぼります。当時、両手で行っていた作業を片手でできるように改善した背景には、「母親の仕事を楽にしてあげたい」という子の思いがありました。TPSの原点は「効率化」ではなく、「誰かを楽にしてあげたい」という心にあります。それは利益や生産性を超え、「すべての人の幸せ」を目指す思想でした。 TPSには「工程は常に改善できる状態にしておく」という重要な考え方があります。現場は常に変化するため、“後から改善できるようにしておく”ことが肝心です。人が工夫しやすい環境を整えることが、持続的な生産性向上につながります。 一方、今の製造業を取り巻く環境は大きく変化しています。人口減少や高齢化、グローバル競争、カーボンニュートラル、AIの急速な進化――未曾有の時代です。これからの100年を見据えるとき、「ものづくりは人づくり」という視点を忘れてはなりません。AIは設計や保全で活躍しますが、現場の気づきや創造的発想は人にしかできません。人の五感=“センサー”を生かし、技術と融合してこそ「知と技の創造」が生まれます。 幸せを追求する姿勢 私が思い出すのは、ものつくり大学初代会長・豊田章一郎氏の言葉です。「新しいものをつくるために知恵を絞り、仲間と一緒に汗をかき、時間を忘れて熱中する、その瞬間が極めて楽しい。」学内では学生たちが自主的にプロジェクトに挑み、仲間と試行錯誤する姿があります。 その姿に、TPSの精神、“人が中心”であり、“人の幸せ”を追求する姿勢があります。 生産性向上は重要ですが、人を犠牲にしては長続きしません。 人にはそれぞれの価値観、個性があります。それを受け入れ、多様性を力に変えられる職場こそ、これからの製造業に求められる姿です。 学生たちは柔軟な発想を持ちながらも、将来に不安を抱えています。だからこそ伝えたい。 「ものづくりは人を幸せにできる仕事である」という事を。 埼玉には多くの中小企業があり、地域を支えてきました。 私は大学・企業・地域を結び、人を中心としたものづくりを探求し、支援していきたいと思います。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年12月5日号)掲載 Profile 荒井 豊(あらい ゆたか)情報メカトロニクス学科教授 法政大学工学部卒。トヨタ自動車株式会社、愛三工業株式会社を経て2025年4月より現職。専門はトヨタ生産方式、所属学会:生産管理学会、鋳造工学会。

-

【埼玉学⑫】天国への道--埼玉県道153号幸手久喜線

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。 埼玉学第12回は、井坂教授の子供時代の聖地・イトーヨーカドー久喜店から埼玉県道153号線を幸手方面に歩きながら、久喜・幸手の地名の由来に思いを馳せていきます。 起点--イトーヨーカ堂久喜店 30年ぶりに歩こうと決めた。私が「天国への道」と勝手に名づけた街道だ。埼玉県北東部、久喜駅の西口に降り立つ。上野東京ラインと東武伊勢崎線の交差するちょっとしたターミナルだ。都心へのアクセスもなかなか悪くない。大手町、東京、新宿、渋谷へも一本で行ける。 記憶の中の久喜は、埃っぽく、それでいて精悍な地方都市の顔つきをしていたものだが、駅舎はかつての面影もなく変貌を遂げていた。どうしても立ち寄らねばならない場所があった。駅前のロータリーを横切り、イトーヨーカドー久喜店へと向かう。子供時代の「聖地」だ。今や機能的なショッピングセンターとして再編されている。迷うことなく、かつて書店とレコード店があったはずのフロアへと向かっていた。学研の学習まんが「ひみつシリーズ」を買ってもらい、初めてレコードを手に入れた思い出の一画だ。クラシックが少しだけ好きだった。フルトヴェングラー指揮の二枚組レコード『第九』。背伸びにもほどがある選盤だ。子供の耳にはあまりに渋すぎた。おまけにレコードにはなぜか傷があり、針が飛ぶ。がっかりして店に持って行くと、店員の方は理由も聞かずに新品と交換してくれた。あの時の安堵と、大人の寛大さに触れた驚きは、レコードそのものより鮮烈に残っている。もちろん、書店もレコード店も現存していない。 後年、私は幸運にも、セブン&アイ・ホールディングスの創業者・伊藤雅俊さんと知遇を得た。その折、久喜店での思い出話をしたことがある。「子供の頃、久喜のヨーカドーには本当にお世話になりました」と水を向けると、伊藤さんは「ああ、あそこね。変な店だけどね」とだけ答えた。子供をほめられたような、そっけなくもはにかんだ印象だった。すっかり様変わりした店内で、私は年老いた母への手土産を求めた。一階の銘菓コーナーに、オルセー美術館の所蔵作品をあしらった洋菓子のセットを見つける。ルノワールの『ピアノに寄る少女たち』だ。 子供の頃の聖地・イトーヨーカドー久喜店 今はもう取り壊されてしまった実家が思い起こされる。母は音楽の教師だった。部屋にはピアノ、タイプライター、そして数多の画集があった。壁にはルノワールのポスターが貼られていた。私は菓子折りを贖い、店を出た。いくつもの記憶が絡まり合って交差し、浄化されていく気がする。久喜--。久しき喜び(the Eternal Joy)。「天国の道」の起点だ。埼玉学の探求は、こんなところからも始まる。 街道の記憶 ここは広大な関東平野のほぼ中央部。久喜から幸手方面へと伸びる道をひたすらに歩く。現在は埼玉県道153号幸手久喜線と呼ばれる。久喜と幸手--。二つの宿場町の名だ。久喜は、江戸時代、日光街道の西を走る「館林道(佐野道)」の要衝として栄えた「久喜宿」である。岩槻から分岐し、利根川を越えて北関東へと向かうこの脇往環は、大名行列や一般の旅人で賑わう日光街道とはまた別の賑わいを見せ、人々の往来の絶えることなき宿場だった。大宮台地の東のへりが、中川や利根川が形作った東部の広大な低地帯へと落ちていく境界線上に位置している。人々は、台地の安定した地盤と、低地の豊かな水を求めた。道は必然的にその際を縫っている。「くき」の由来も地形と無関係ではないだろう。台地が低地に突き出した「岬」のような地形を指す「陸(くが)」を転じたとも、あるいは低湿地帯に杭を打って土地を「区切り」定めたことから来たとも言われる。いずれにせよ、水と台地のせめぎ合いをその名は示しているだろう。幸手へと続く道は、緩やかに下る。大宮台地の高みから、中川低地へと、土地の骨格に沿っている何よりの証拠だ。道の両側には、かつての見渡す限りの田園風景はなく、ロードサイド店や住宅地が切れ目なく続く。幸手もまた、久喜と並び称される宿場町だった。日光街道と日光御成道がここで合流し、江戸から六番目の宿場として、また権現堂川(現在の権現堂堤)の渡河地点として、江戸北辺の玄関口の役を担った。地形を見れば、その宿命はさらにはっきりしてくる。幸手は、西から流れる倉松川と、北を塞ぐ大河・利根川(権現堂川)に挟まれた、低地の中のわずかな高みに築かれている。絶えず洪水の脅威にさらされながらも、水運と陸運の利便性を手放すことができなかった人々のぎりぎりの選択の痕跡でもあった。この道は、台地の安定から低地の混沌へ、そして再び秩序ある宿場町へと至る、土地の紡ぐ記憶そのものだ。 中間点の茶屋 そのほぼ中間地点に、喫茶「どんぐり」がある。変わることなき山小屋風のログハウスが目に入る。扉を開ける。店内はあの日のままだ。壁一面の高山植物の写真、フォルクローレのBGM、高齢の主人が、物静かにカウンター奥に立つ。私は、窓際に腰かけ、ブレンドコーヒーを注文する。初めてこの店を訪れたのは1995年、大学四年生の時だった。就職活動を終えて間もなく、定年を迎える父と二人で来た。そのとき何を父と話したのか。ほとんど覚えていない。コーヒーを口にする。30年前よりも少し薄く感じるのは、時の重みがそう感じさせるのか。 喫茶どんぐりにて。 父は時々、若い頃心酔した社会主義者・河上肇の歌を暗唱したものだった。「辿りつき振り返り見れば山河(やまかわ)を越えては越えて来つるものかな」。遠い感情が今は重たく私の心中にある。 「辿りつき振り返り見れば山河を越えては越えて来つるものかな」(河上肇) 「幸いなる手」へ 店を出て、幸手を目指す。秋の空が高い。「幸手」(the Happy Hands)。なんと美しい地名か。アイヌ語の「サッ・テ」(乾いた・ところ)から来ているという説や、幸宮神社の神域を意味する「幸(さき)つ・御手(みて)」から転じたなど、諸説あるらしい。地名は、そこに住まう人々の願いの結晶なのかもしれない。特に幸手は、権現堂堤の決壊に象徴されるように、幾度となく水害に苦しめられてきた。厳しい現実の中で、人々が「幸」を願い、その手につかもうともがいてきた痕跡がこの地名には刻まれている。宿場町の面影を残す市街地に入った時、私は確信した。「久喜(久しき喜び)」という、過去の温かな記憶の地から出発し、「幸手(幸いなる手)」という未来への希望を手渡す街道ーー。イザヤ書の啓示みたいに聞こえないか。30年ぶりの道は、私に多くを語りかける。ここは歴史と地形の織りなす魂の巡礼路なのだ。埼玉学とは、自らの足で土地を歩み、その土地固有の記憶と対話し、自らの生の原点へと立ち返る旅であっていい。いや、そうあっていけない理由がない。幸手のホームに立つ。手提げ袋の中のルノワールが、確かな重みを持って母の住む故郷へと私を誘っている。 ルノワール「ピアノに寄る少女たち」 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜・【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

-

【知・技の創造】ブルーチェアと皆野町

色鮮やかな「みなのんち」 埼玉県秩父盆地に位置する皆野町では、森林資源の循環と地域交流をテーマにした取り組みが進められています。その拠点となるのが、皆野駅前にある移住相談センター「みなのんち」です。移住希望者と地域住民が気軽に立ち寄れる場所として改修されましたが、より親しみやすく魅力ある空間とすることが課題でした。 私たちはその一環として、町内の製材工場から提供された端材を活用し、子どもたちを対象に「イスづくりワークショップ」を企画しました。小学五年生から中学生までが参加し、役場職員や地域おこし協力隊、そして私たち大学生が協力して進めました。完成したイスの一部は「みなのんち」に常設し、残りは参加者が自宅に持ち帰る仕組みとしました。施設に置いたものは町のイメージカラーの青で仕上げ、「みなのブルーチェア」と名付けました。 当日は子どもたちが思い思いの色を選び、真剣な表情で組み立てに挑みました。材料の不足で急な調整が必要になったり、木材の節をどう扱うか迷ったりする場面もありましたが、そのたびに学生と子どもたちが一緒に考え、工夫を重ねていきました。完成したイスに腰掛けたときの誇らしげな笑顔は忘れられません。アンケートでも「楽しかった」「またやりたい」という声が多く寄せられました。 次の世代へつなげること こうしたワークショップは、子どもたちにものづくりの楽しさを伝えることが主な目的でした。しかし、ふり返ると最も大きな学びを得たのは、実は運営側の学生だったのではないかと感じています。部材の準備や加工方法の検討、当日の進行計画や資料づくり、さらに地域の方々との調整など、授業では経験できない実践的な課題に向き合いました。現場での予想外のトラブルにも対応し、参加者に安心して取り組んでもらえるよう工夫を凝らす過程は、ものづくりの技術以上に貴重な学びを与えてくれました。 森林資源を無駄にしない端材の活用、地域の人々との交流、子どもたちの体験。これらはいずれも大切な目的でしたが、その裏で学生自身が大きく成長できたことが、このプロジェクトの思わぬ成果だったと実感しています。 「みなのんち」に置かれた青いイスは、町の象徴であると同時に、私たち学生にとっても学びの証です。この小さな家具が、地域への愛着や次世代への継承のきっかけとなることを願っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年11月7日号)掲載 Profile 大竹 由夏(おおたけ ゆか)建設学科講師筑波大学博士後期課程修了。博士(デザイン学)。一級建築士。筑波大学博士特別研究員を経て現職。

-

【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第11回は、土呂駅に初めて降り立ち、さいたま市大宮盆栽美術館を訪れた井坂教授が散策しているうちに直感した、盆栽、タモリ、バカボンのパパのつながりについて述べていきます。 土呂駅を降りる 子供の頃から、いや、物心ついた時から、私はJR宇都宮線に揺られてきた。何度揺られたか分からない。埼玉と東京とひたすらに行き来するありふれた路線だ。大宮、浦和、上野、数えきれないほど乗り降りした駅がある一方、車窓からその名を目にするだけで、一度もホームに降り立ったことのない駅がないわけではない。その筆頭が土呂駅だ。土呂は大宮駅の隣、その何とも言えない語感もさることながら、駅の周囲に何か目立った建築物は見当たらず、ぽっかり中空にくりぬかれた残欠のような駅である。その日、私はふと思い立ち、吸い寄せられるように土呂駅で電車を降りた。爽快なまでにすっきりした駅だ。人影もまばら。かつてタモリは埼玉のこんな茫洋とした風景を目にして「ダサい」と言ったのかもしれないな。そう思えてきた。私の埼玉学の探究は、時にこんな気まぐれな下車から始まる。 土呂駅で初めて降りてみた 盆栽村と小さな宇宙 目指すは、駅からほど近い大宮盆栽村。駅前ロータリーから仰ぐ空は高く、さしあたりさえぎるものは見当たらない。秋の直射日光をまともに浴びながら、少しばかり歩を進めると、やがて近代的な洋館が目に入る。「さいたま市大宮盆栽美術館」だ。門をくぐると、やや湿り気を含む空気に迎えられる。屋内屋外に展示された盆栽の一つひとつが、弱まる日差しに凛とした存在感を放っている。幹はダイナミックな躍動と共にうねり、古木に生じた瑞々しい苔の情感とコントラスト。ほとばしるマグマを一瞬で凍結させたかのようだ。つめたく感じるその内奥では、灼熱の情念が渦巻いている。どれ一つとっても、快い緊張をはらんでいる。私はこれまで、盆栽を年配者の趣味という先入観で見ていた。あるいは老後の高尚なたしなみとも見ていた。大きな間違いだった。目の前にあるのは、限られた空間の中に、大自然の風景、悠久の時の流れ、そして生命の厳しさ、美しさ、そしてそれらすべてへのありとあらゆる畏敬を凝縮した、紛れもない「ミクロコスモス(小宇宙)」であった。これは人が自然と対話し、その力を借り上げて創り上げる、自由で創造的な芸術だ。解説によれば、盆栽村の歴史は、1923年の関東大震災に遡る。多くの盆栽・植木職人たちが、壊滅的な被害を受けた東京を離れ、植物の育成に適した土壌と水、そして空気が綺麗なこの地を安住のための回避所として集団で移住してきたのだ。そう思うと、一つひとつの盆栽が、芸術品を超えて、危険で暴力的な時代を生き抜いた人々の憧れのしるしのようにも見えてくる。 盆栽と漫画。世界へ 館内には、ドイツ人と思われる団体、地元の小学生、高齢の方々等、様々な年齢や背景を持つ人々が、熱心に一つひとつの盆栽に目をとめていた。彼らはガイドに耳を傾け、スマートフォンのカメラを盆栽に向けている。表に出て、盆栽町をそぞろ歩くと知らずある一画に迷い込んだ。時間が止まったかのような閑静な通りだ。一見雑な植え込みや草木も、引いてみると不思議な調和を維持している。この一画が、巨大な盆栽の中の世界のように感じられてきた。あるいは何かの気のせいだろうか。「さいたま市立漫画会館」の看板が目に入る。市立で、しかも無料となれば、入らない理由がない。誘われるように足を踏み入れると、そこは近代日本漫画の祖、北澤楽天という人物の功績を伝える施設だった。恥ずかしながら、私はその名を知らなかった。パネルの説明によれば、日本初の職業漫画家として活躍し、風刺画や子供向けの漫画で一世を風靡した偉人だという。晩年をこの盆栽町で過ごしたとも記されている。彼の描く、生き生きとしたポスターやポンチ絵を眺めるともなく眺めていると、ふと奇妙な共通点に思いが至った。「BONSAI」は、今や世界共通語だ。そして、北澤楽天が礎を築いた日本の漫画もまた、「MANGA」として世界に認知された日本を代表する文化だ。小さな鉢のミクロコスモスと、紙上の二次元の世界。表現方法は違えど、どちらも国境をやすやすと超え、世界へと拡大したのだ。 さいたま市大宮盆栽美術館 中庭。小宇宙の銀河系 タモリの視線と消えた水路 街路を歩きながら、私はかつてテレビで観た「ブラタモリ」の大宮特集を思い出していた。地形や街の成り立ちに異常なほど敏感なタモリが、大宮台地や、暗渠(あんきょ)となった川の跡を嬉々として語りながら、女性アナウンサーとゆっくり歩を進める様子が脳裏に蘇る。彼の視線を借りて足元に注意を向けると、なるほど、盆栽町には不自然な直線を描く通路が伸びているのに気づく。その周辺には、ランダムでありながら、全体的には妙に均整の取れた古木や下草が目に入ってくる。なんだか昭和時代を象徴する切り絵みたいな風景が、秋の赤光に照らされて浮かび上がってくる。私が歩みを進めている道の形状から、それは明らかにかつて水の流れていた跡だ。その証拠にマンホールがずいぶん先まで転々とその流路を暗示している。大宮台地の縁から染み出した水が、小さな流れとなってこの地を潤していたのだろう。水のほとりには、人々の生活があったはずだ。子供たちの笑い声、洗濯する母親たちの姿、じょうろで草木を潤す老人たち--。今はアスファルトの下に消えた水の流れの記憶が、土地の起伏や道の形に確かに刻まれている。土地の歴史を読み解くタモリの視点は、物事の本質を別の角度から喝破した師・赤塚不二夫の視点と、どこか通じるものがあるのかもしれない。こんな具合に想像がとりとめなく広がっていくのは私の悪い癖だ。赤塚とくれば、バカボンのパパへと思考は一直線である。赤塚の代表作『天才バカボン』で、バカボンのパパの職業が「植木屋さん」だった事実に、私ははっとした。もちろん植木と盆栽は厳密には違う。しかし、ともに日常に潜む宇宙であることに変わりはない。バカボンのパパは、日々、ミクロコスモスと向き合っていたのだ。漫画という二次元の世界で。そして、彼の哲学を集約したあの決め台詞、「これでいいのだ」。それは、あらゆる物事をあるがままに肯定する、老子の説く「無為自然」の境地そのものだ。自然の摂理を受け入れ、その中に美を見出す盆栽の精神と、何かが通底しているように思えた。タモリは師・赤塚の弔辞で、その人生を「これでいいのだ」と要約したのだったな。初めて降り立った土呂駅で出合った小宇宙としての盆栽。世界に広がる漫画。消えた水路の記憶。植木職人だったバカボンのパパ。宇宙、世界、水、道、そして平和--。一見、何の脈絡もない点と点が、一本の道で結ばれた気がした。盆栽町は、戦争と革命を経た日本において、一種の桃源郷だったのではないか。そのとき、タモリがかつて口にしたとされる『ダサい』という一語が、それらを煮詰めた一本のボトルに、そっと貼られた一枚のラベルのように思えてくる。盆栽町を後にしながら、私は静かにこうつぶやいていた。「これでいいのだ。埼玉」と。 「これでいいのだ。埼玉」By 井坂康志 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

-

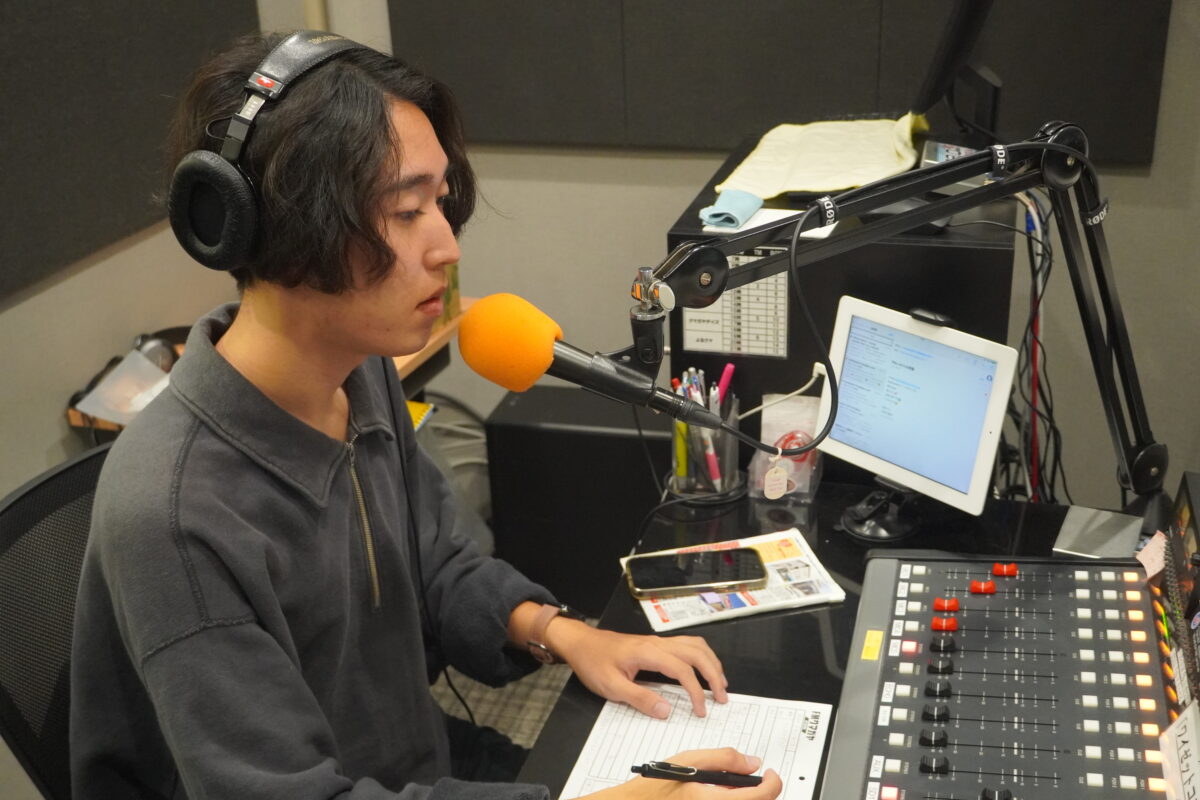

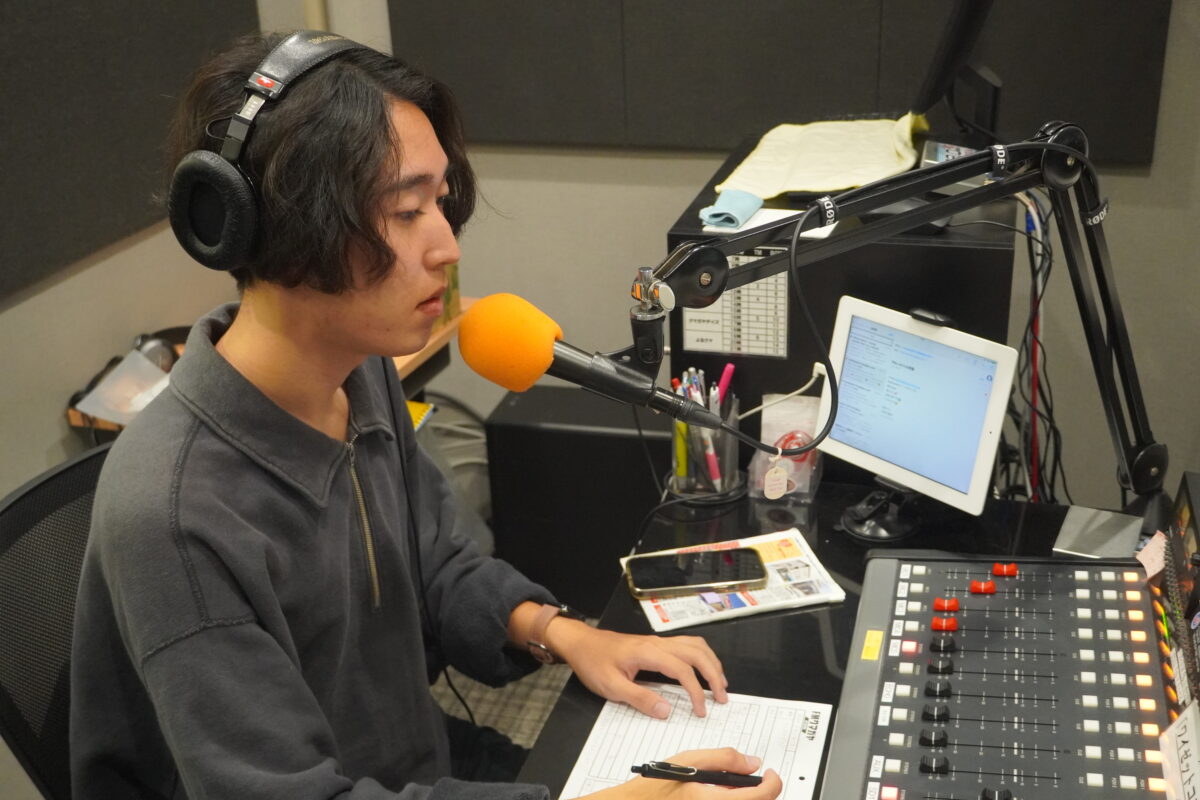

手を動かす「ものづくり」から、考える「仕組みづくり」に~料理研究サークル、ラジオパーソナリティー、そして商店街の活性化に取り組んで見えたこと~

Introduction 学内外で多岐にわたる活動に取り組んでいる和田燿(ひかる)さん(建設学科4年・田尻研究室)。ラジオパーソナリティーなど、ものつくり大学の学生として稀有な分野に挑戦してきた和田さんにインタビューしました。 やりたいことを実現できる環境があるものつくり大学 現在、田尻研究室でまちづくりの一環として商店街の活性化プロジェクトに取り組んでいるほか、料理研究サークルの代表やFMクマガヤのラジオパーソナリティーとして活動しています。この大学生活を通じ、ものつくり大学には「やりたいことを実現できる環境」が存在し、意欲と行動が伴えば、教職員の方から地域の方まで誰でも協力してくれると実感しています。もともと建築系を学びたい気持ちがあり、ものつくり大学を選びましたが、進学の決め手は、オープンキャンパスでの体験でした。特に響いたのは、田尻教授による建設学科の説明と、その後の先輩方によるキャンパスツアーです。先輩方が心から楽しそうに大学の魅力を語る姿は印象に残っています。特に「溶接のいいところ」を熱弁してくださった女性の先輩の姿からは、「本当に好きでやっているのだな」という情熱が伝わってきました。「この大学なら、真に楽しんで勉強できる」と確信し、進学を決めました。 碧蓮祭から誕生した「料理研究サークル」 大学1年で初めて学園祭である碧蓮(へきれん)祭に参加したとき、イベントとしての土台となるステージのイベントや出展物の面白さはずば抜けていると感じました。しかし、イベントに欠かせない飲食店があまり賑わっていない印象を受けました。人が並んでいるのは主に外部からの出店で、学生主体の飲食店の盛り上がりが欠けていたのです。そこで、「自分たちでその盛り上がりをつくろう」と思い、もともと料理が好きだったこともあり、1年生の12月にメンバーを集めて料理研究サークルを立ち上げました。「学祭で学生主体の飲食販売を盛り上げる」ことを目標に掲げました。料理研究サークルの活動を通して、好運な出会いもありました。サークル内でピザを作っていたところ、学生課の職員の方が、行田市内で特色あるピザ屋さんに連れて行ってくれたのです。これがきっかけで、私はそのピザ屋でアルバイトをすることになりました。「ピザが好き」「料理研究サークル」「ものつくり大学」という3つの要素を掛け合わせ、2年生の2023年6月にレンガで「移動式ピザ窯」をつくりました。レンガ1個が2.5㎏あり、合計で300~400個のレンガを買ったのですが、総重量が約1トンにも及び、かなり労働力を要しました。このピザ窯は常設できないため、組み立ててバラす形にしました。ピザ窯は30分ほどで組み立てられますが、建設棟の保管場所から運搬する作業を含めると2~3時間かかります。台車に載せられるだけのレンガを何度も往復して運び、みんなで数100個のレンガを頑張って積む作業をします。 レンガを積み上げて作ったピザ窯 このピザ窯は、碧蓮祭のほか、学内の留学生交流会やサークルの新入生歓迎会など様々なイベントで活躍し、碧蓮祭で飲食販売の盛り上がりをつくることができたと感じています。また、私がかかわっているFMクマガヤや商店街の活性化プロジェクトがきっかけで、大学外にピザを出店することもできました。私たちの出店により、ものつくり大学に興味を持っていただいたり、たくさんの方から純粋にピザの味を喜んでもらえたり、貴重な体験ができました。現在、料理研究サークルのメンバーは20人弱いて、一人ひとりパワーがあります。メンバーはみな決断や行動がスムーズで、課題が生じると自らで解決しようと動きます。対応力や行動力がある主体的なサークルだと感じています。 碧蓮祭でピザを販売する料理研究サークル(中央が和田さん) 碧蓮祭で販売したピザ ピザから繋がったFMクマガヤのパーソナリティー 2024年11月、アルバイト先のピザ屋が市内のお寺の縁日へ出店した際、学生である私のブースを設けてくださり、チャレンジメニューとしてオリジナルピザを販売しました。その時、FMクマガヤのパーソナリティーの方がピザ屋に取材に訪れていました。料理研究サークルを学外にもPRしたいと考えていたので、思い切ってサークルのPR方法について相談してみました。すると、「スタジオにおいでよ」と声をかけていただき、好運にも11月に「週刊フードラボ」という番組にサークルの仲間とゲスト出演することができました。初めてのラジオ出演は、シンプルに緊張しました。目の前にマイクがあるだけでこんなに話す内容が変わるんだという驚きがありました。マイクを前にすると普段の雑談や会話とは全く異なるベクトルが必要だと感じました。「週刊フードラボ」の番組内では、料理研究サークルの活動内容や今後の目標を多くの人に知ってもらえるよう意識して話をしました。翌月の12月には、クリスマスイベントの公開放送にも誘われ出演。そこでFMクマガヤの局長の宇野さんから「パーソナリティーをやってみないか?」と声をかけられました。自分がやれるものだとは思っていませんでしたが、「もらえるチャンスは全部取る」という衝動的な思いから、挑戦を決意。面接後に研修をFMクマガヤの代表の栗原さんから受けました。実際の放送中に受けたミキサー等の機械類の研修では、ミスが生放送に大きく影響してしまったのですが、ミスを受け止めつつ、生放送という場でどうつなげていくかの心構えを学びました。その後、2025年3月にパーソナリティーとなりました。 飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたい 現在、週2日ほど番組に携わっており、第3火曜日の19時から「りすチャン2025」という番組のナビゲーターも務めています。週に約6時間ものフリートークを行うため、日頃からネタを探し、メモを取るようにしています。思いついたことやあった出来事を箇条書きにし、そこから話を広げています。自分の中で思っているくだらないことを「こうなんですよね」とリスナーに語りかけることで、日常の中から何かをひねり出そうと努めています。夜の番組なので、多少の大学生らしいゆるさは許してほしいという気持ちがあります。大人になると忘れがちな気持ちや、「とりあえずやってみたい」という学生らしさをストレートに受け取ってもらいたいです。飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたいと思っています。私のように料理研究サークルの活動を外部に広げられたのは、たまたまだと思っています。発信できないだけで、ものつくり大学には木工や、機械いじりといった、各々が持つ個性が溢れています。ラジオという媒体を通じて、そうした学生の魅力を発信し、ものつくり大学の学生の「とがり」を出していきたいです。 学内にFMクマガヤのサテライトスタジオが 今月(2025年10月)からFMクマガヤのサテライトスタジオが学内の図書館・メディア情報センターに設置される予定です。碧蓮祭の1日目である10月25日に公開生放送が行われることになり、話が早く進んでいることに驚いています。私はサテライトスタジオ設置の話を知り、9月にメディア研究サークルを立ち上げ、図書館・メディア情報センター長の井坂教授に顧問をお願いしました。このサークルはラジオに限定せず、メディア全般を取り扱い、学生と地域のつながりを広げていく予定です。サテライトスタジオが実際にどう動くかは未知数ですが、行田とものつくり大学、そして学生の魅力を発信していきたいです。私以外に、主軸に立ってメインで動く学生も見つけていきたいです。こうした活動に前向きな学生が見つかれば、きちんと活動を継続していけると思います。10月25日の公開生放送では碧蓮祭に携わる人や団体の魅力を掘り下げていく予定です。 今までの活動で見えてきたもの 今後は、田尻研究室での取り組みに特に力を注いでいきたいと考えています。建築系を学びたくて進学したものの、サークル活動やラジオパーソナリティなどを通じ、実際に手を動かして「ものをつくる」よりも、いろいろ考えて「仕組みをつくる」ことに興味が移りました。田尻研究室は、物理的な「もの」をつくるような研究ではなく、「基盤の仕組みづくり」の研究室であり、考えることに重きを置いています。まちづくりや都市計画の分野が研究の中心です。私は、商店街の活性化に取り組んでおり、現在、先輩からプロジェクトを引き継ぎ、イベント等を運営する側となっています。この研究室で学ぶ中で、これからやるべきことも見つかりました。まずは学部卒と名乗るだけの能力を身に付けるために学びを深めたいです。また、以前は施工監理といった職種しか考えていませんでしたが、それ以外の可能性もあることを知りました。本当に自分がやりたいことを見つけるために、大学院へ進学し、より深く専門的な知識と考える力をつけたいと考えています。 挑戦や行動力の原点は「興味」 現在に至るまでの大学生活での挑戦や行動力の原点は、単純に「興味」です。「やったことのないこと」「簡単にやれないこと」をやってみる気持ちが強いです。料理研究サークルをつくったことが全てのはじまりでしたが、ラジオのパーソナリティーにしても、一つずつ行動したことに対して評価され、誘っていただく機会に恵まれました。一個ずつやったことに対して派生していった結果、今があります。これからは、今まで培った力や縁の一つ一つを大切にしつつ、田尻研究室の一員として研究活動を追求できればと思います。大学生活は「何もしないのはもったいない」と強く思います。なにかに興味をもち、やりたいと思ったら、まずはいったん口に出し、人に話してみることが大切です。たとえ無理そうでも、夢物語でも、話してみることで周囲の協力が集まり、話はどんどん広がっていくと実感しています。 関連リンク ・建設学科 まちづくり研究室(田尻研究室)・ものつくり大学料理研究サークル(@iot_oryouri)-Instagram

-

【知・技の創造】CFARと人間の感覚

レーダとCFAR 例えば、暗い夜道を歩いているとしましょう。月明かりは弱く、街灯もまばらです。そんな中で、遠くに何かが動いたように感じます。「あれは人影か、それとも風に揺れる木か」。判断するには、周囲の暗さや雑音、自分の緊張度合いに応じて、目や意識の“感度”を調整しなければなりません。敏感になりすぎれば、揺れる葉や虫の影にさえ反応してしまう。逆に鈍感すぎれば、本物の人影を見逃します。この感度調整が、レーダで使われるCFAR(しー・ふぁー)の本質です。 CFARは Constant False Alarm Rate、「誤警報確率を一定に保つ」という意味です。「誤警報」とは、間違った信号を検知して本物の信号と見なしてしまうことです。レーダは電波を送信し、その反射波を受信して物体の有無を判断しますが、海面や雨粒、森林や地形からの不要な反射波=雑音(クラッタ)が常に混じります。しかも雑音は自然条件や環境で大きく変化します。穏やかな夜道なら小さな動きも見つけやすいですが、強風に揺れる木々の中では見極めが難しい。それでも誤警報確率を一定に抑え、必要な対象だけを見つける技術がCFARです。 音と場所の関係性 実際のアルゴリズムでは、観測データを複数のセルに区切り、検出したい信号の周囲セルから雑音の平均やばらつきなどを推定します。それを基準に「この強さを超えれば本物」と判断するしきい値を決めます。基準は状況に応じて動き、雑音が大きければ上がり、小さければ下がる。ざわついた繁華街では多少の物音を無視し、静かな森では小枝の折れる音に敏感になる―そんな人間の感覚に近いものです。 もし調整をせず、常に同じ基準を使えばどうなるでしょう。静かな環境では弱い信号まで拾える一方、雑音が増すと誤警報が多発します。逆に騒がしい状況に合わせた高い基準を使い続ければ、静かな場面で小さな信号を見逃してしまう。人が常に「耳栓をした状態」か「全力で耳を澄ませた状態」のどちらかしか選べないとすれば、不便で危険です。 このCFARの発想は、人間社会にも応用できます。例えば日常の健康管理。体調のわずかな変化に過敏になれば、少しの頭痛や疲労でも「大病ではないか」と不安になる。逆に鈍感すぎれば、重大な兆候を見逃します。状況に応じて「気に留める基準」を変えることが、心身を健やかに保つコツかもしれません。 これからの未来へ向けて レーダの世界では、周囲の平均で判断するCell Averaging (CA)-CFAR、平均値から大きく外れる値の影響を抑えるGreatest of (GO)-CFAR、逆に平均値に比較して小さな値の影響を抑えるSmallest of (SO)-CFAR、更には大きい順に並べて上から何番目かの代表値を選び、その値で判断するOrder Statistics (OS)-CFARなど、多様かつ複数の方式があります。それぞれ「疑い深い性格」や「大らかな性格」のように特徴があり、海上監視、航空機探知、自動車やヘリコプタの前方障害物探知システム、気象レーダなど、目的や場面ごとに選ばれます。 CFARの目的は、雑音に満ちた現実の中で、限られた注意力を最も有効に使うことです。私たちも日々、膨大な情報や刺激の中で、本当に必要な信号を見極めようとしています。状況に応じて感度を調整することは、レーダのみならず賢く生きるための技術にも繋がっていくものです。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年10月3日号)掲載 Profile 山口 裕之(やまぐち ひろゆき)情報メカトロニクス学科教授防衛装備庁航空装備研究所を経て2025年4月より現職。電波を利用した計測・センシング技術に関する研究に従事。博士(工学)。

-

【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。JR大宮駅とさいたま新都心駅の間にある「大宮操の桜」をご存じでしょうか。埼玉学第10回は、学生が授業で書いたエッセイの「大宮操の桜」に関する誤読から思索を広げていきます。 もう一つの物語 昨年、私が受け持つ「ライティング」(文章作法)の授業で、ある学生が提出した一篇のエッセイに私ははっとさせられた。私の精神の根幹を揺さぶり、そして「埼玉学」が進むべき道を照らし出す、静かな啓示のような文章だったからだ。大宮を走る電車の車窓から、ふと目に飛び込んでくる「大宮操の桜」という看板。学生のエッセイはそう始まる。 https://twitter.com/RailwayTown_Omy/status/1891440266113888510 実は以前から私も気になっていた。その学生は初め、「操」の一文字を、自身の母校の名の由来でもある思い出の町名「操町(みさおちょう)」と同じ、「みさお」と読んだという。「操(みさお)の桜」--。なんと詩情溢れる名だろう。この大宮の地で、どれほどの出合いと別れが繰り返されてきたか。それはあるいは戦時中、出征する兵隊の物語であるかもしれないし、国鉄の線路を隔ててはぐくまれた若者同士の友情なのかもしれない。私はそんなことを考えた。もちろん、スマートフォンで検索すれば、数秒で「正解」は見つかる。事実は想像とは違っていた。それは大宮が鉄道の要所たる所以、日本の大動脈を支えた広大な「大宮操車場(おおみやそうしゃじょう)」の略称、「大宮操(おおみやそう)」なのだと。しかし、である。エッセイを書いてくれた学生の「心の旅」は、そんな「正解」などと次元を違えるしなやかさを備えていた。検索結果の画面に映し出された、生命力に満ち溢れて咲き誇る桜の姿が、卒業後も活発に交流を続ける旧友たちの絆と重なった。そして、あの桜は、やはり「操(みさお)の桜」として、誰にも侵されることのない、かけがえのない意味を持ってその心に咲き始めたのだ。このことがずっと心の片隅にあった。5月のある日、私はその桜の背景にある物語を確かめるべく、大宮の鉄道額物館を訪れた。 鉄道の聖地で目にした物語 大宮の鉄道博物館は、日本の近代化を牽引した鉄道の輝かしい歴史を後世に伝える、まさに「聖地」と呼ぶにふさわしい場所だ。 まさに鉄道の「聖地」、技術者たちの魂が宿る空間。 広大なホールに威風堂々と鎮座する歴代の車両は、明治、大正、昭和、平成という時代を駆け抜け、日本の発展という巨大な物語をその鋼鉄の体躯をもって雄弁に語りかけてくる。私はその圧倒的なスケールと、設計図の線一本、リベットの一本にまで宿る技術者たちの魂に感嘆を覚えながら、館内を巡った。 そこにあるのは、誰もが共有可能な客観的な歴史だ。「大宮操車場」が、いかに多くの人々の生活を支え、日本の物流の動脈として機能してきたか。その「正しく」「公的な」物語を、博物館は豊富な資料と共に私たちに教えてくれる。それは、疑いようのない事実であり、埼玉が日本の近代史において果たした役割を示す、誇るべき遺産にほかならない。 日本の近代化を物語る、歴代の名車両(大宮・鉄道博物館) 「操車場」と「操町」-創造的な誤差が生まれる場所 博物館の重厚な扉を抜け、初夏の光へ戻ったとき、私は再びあの学生の文章を思い出していた。「大宮操の桜」は、間違いなく大宮が鉄道の要所であったことと分かちがたく結びついている。あの桜は、数多の貨物列車が行き交う様を、そしてそこで働く人々の汗と誇りと涙を、何十年にもわたって見つめ続けてきた生き証人である。これが、「大宮操(そう)」という名の持つ、動かしがたい歴史だ。しかし、学生は、その「操」という一つの漢字から、別の物語を読み取った。それは一人ひとりの内面の記憶と友情に彩られた、どこまでも私的な「もう一つの物語」である。私はかねがね思う。あえてトルストイの有名な小説の一節を借りるなら、「正解とはみな似たようなものだが、誤解とはそれぞれに誤解である」、いや、もっと言えば、正解とはもっともらしい誤解の一種なのかもしれないと。私たちにはテクストを豊かに誤読する権利だってあるのではないか。世の中には「創造的な誤読」というものだって確かにあるのだ。それは客観的な事実や作者の意図といった「正解」から出発しながらも、読み手自身の経験や記憶、価値観というフィルターを通して、まったく新しい、個人的で豊かな意味をつくり出す行為である。「誤読」は事実の否定ではない。むしろそれは、鉄道という巨大な産業の物語というキャンバスの上に、友情や思い出という、人間的で温かな光を灯す、創造的な営みにほかならない。操車場の桜が、その記憶の中で世界で一本だけの特別な木へと生まれ変わったのだから。「埼玉学」に関わる者として、忘れたくないのがこのことだ。まさにこのような「創造的な誤読」をこそ、慈しむ学でありたい。 すべてを受容する「玉」としての埼玉学 埼玉学とは、客体としての歴史や文化・産業を分析し、評価するだけの学問ではない。それは、この土地に生きる個々の人間の心に流れた、かけがえのない時間をこそ、尊い研究対象とする学問なのだ。学生の「創造的な誤読」も、鉄道史研究家の緻密な考証も、埼玉学という巨大な器の中では、等しい価値を持つ。なぜなら、そのどちらもが、埼玉という土地と関わる中で生まれた、紛れもない「真実」だからだ。それは、一つの「正解」を頂点とするピラミッド構造ではなく、あらゆる物語が共存可能な果てしなく広がる生態系の学である。この受容性こそが、埼玉学を「玉」のような存在たらしめる。玉は磨かれるほどに、どこから光を当てても柔らかく輝き、どんな坂道でも、どんな人の手の中にあっても、その形を変えることなく自由に転がっていくことができる。「操(みさお)の桜」は、埼玉の醸す光の環なのだ。一人ひとりの心内に通ずる古道に、静かに耳を澄ましてみる。あの学生に心の中で「ありがとう」と知らずつぶやいていた。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・教養教育センターWEBページ

-

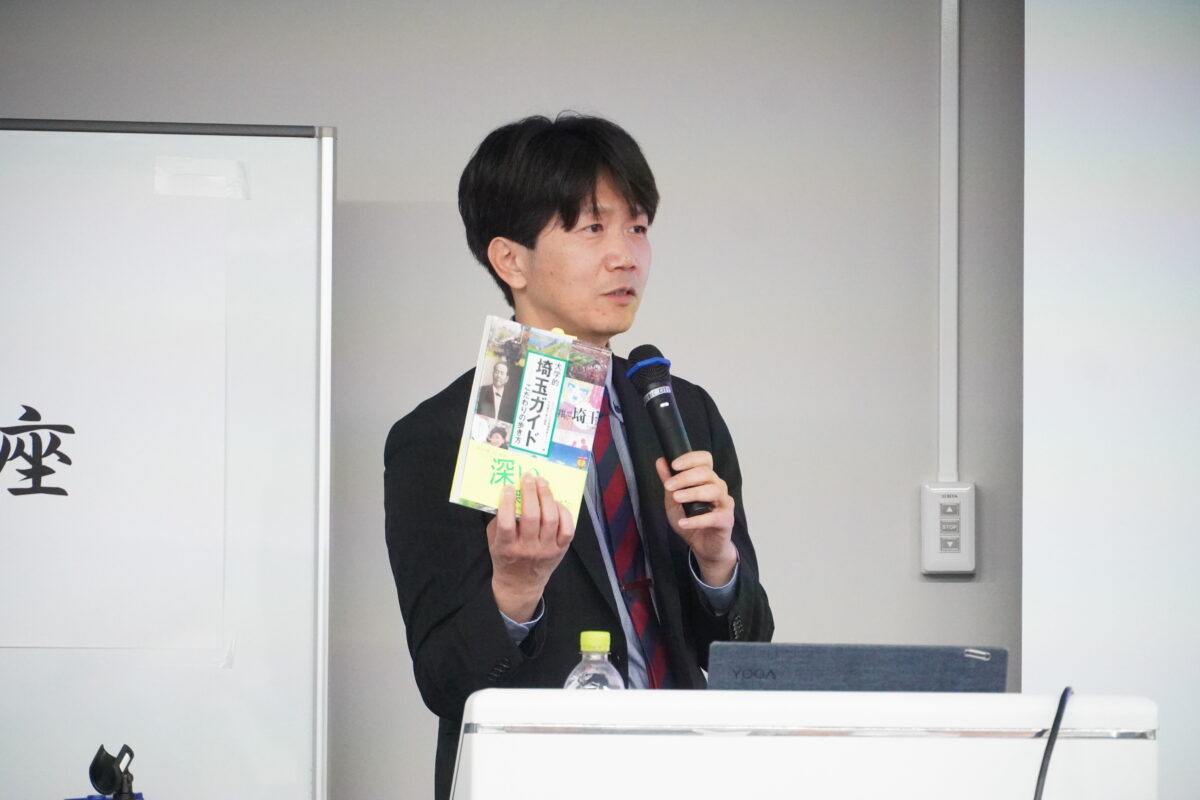

【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第9回は、この夏、井坂教授が埼玉未来大学で埼玉学に関する5回の講義を行い、参加者と会話をする中で悟った埼玉学の「真髄」について述べていきます。 埼玉学ツアーに出る この夏(2025年)、私は生涯学習の新たな地平を拓く「埼玉未来大学」(学長・大野元裕知事)の講座で、県内5都市を巡る機会を得た。西部学園(川越市)、東部学園(春日部市)、北部学園(熊谷市)、中央学園(伊奈町)、そして南部学園(蕨市)、どの会場においても、私は冒頭に必ずこうお話してきた。「世の中ではウェルビーイングやマインドフルネスなど、様々な幸せの形が語られますが、私が長年の思索と経験の末に、一つだけ確信している幸せの形があります。それは、『故郷を心から愛している人の幸せ』です」。 「埼玉学」について語る筆者 この旅を終えた今、私はその言葉が紛れもない事実であったことを、心の底から実感している。なぜなら、私が行く先々で会ったのは、まさに郷土を深く愛する真の「埼玉学徒」たちであったからである。私が声高に説くまでもなく、埼玉学を体現する人々は、すでにこの土地の至る所に、深く静かに呼吸していたのだ。埼玉未来大学は、人生の円熟期を迎えた方々が、再び学びへの情熱を燃やし、地域との新たな関わりを見出すための、活気に満ちたコミュニティである。その活動は、高齢化社会における生涯学習の理想的な姿を提示しており、「人生百年」時代のお手本ともいえる。その一端を担う講座は、私にとっても大きな挑戦であったが、蓋を開けてみれば、毎回多くの方々が会場を埋め尽くしてくれた。その光景は、埼玉に眠る知的好奇心がいかに巨大であるかを雄弁に物語っていた。 知の巡礼-各地で触れた郷土への眼差し 旅の始まりは、6月26日の西部学園、ウェスタ川越からであった。7月4日に東部学園(春日部市民文化会館)、7月23日に北部学園(熊谷文化創造館さくらめいと)、7月29日に中央学園(埼玉県県民活動総合センター)、7月30日には南部学園(蕨市民会館)へと続く。言うまでもなく、会場によって埼玉学は異なる形をとる。同じ埼玉でも住む場所によって見える風景はまったく違う。熊谷市のさくらめいとでは、異なる趣があった。「あついぞ、熊谷」のキャッチフレーズで知られるこの街だが、私が対面したのは、夏の暑さにも似た表面的な熱気ではなかった。利根川と荒川に挟まれた肥沃な大地にはぐくまれた歴史の重みをその身に背負った人々の、静かで揺るぎない情熱であった。そして、日本で最も小さな市である蕨市の市民会館で会った皆さんの、落ち着いた成熟した雰囲気も忘れがたい。中山道の宿場町として栄えた歴史を持つこの街には、古くからの住民と新しい住民が混ざり合いながらも、独自の市民文化が醸成されている。どの会場でも、共通していたことがある。それは、休憩時間の熱気である。途中休憩をとるとき(みなさまそれなりご年配でいらっしゃるので)、次から次へと話しかけてきてくれる。ある方は「さっき話に出てきたあの場所は、私が子供の頃に遊んだところです」と目を輝かせ、また別の方は、私が提示した史料の解釈について、見解を熱心に語ってくれる。いずれも私よりはるかに詳しい。明らかに。私がスクリーンに映し出すのは、やはり文献、あるいは思索から得た、知識に過ぎない。しかし、参加者の心には、何十年という歳月をかけて土地と共に歩んできた、生きた記憶が満ち溢れている。その温かな眼差しと、血の通った言葉の数々に触れるたび、私は「故郷を愛する人の幸せ」を感じないわけにはいかなかった。 川越での対話 ウェスタ川越での出来事であった。講義の中で「埼玉三大銘菓」などのクイズを出したところ(答えの一つは川越の「芋菓子」)、休憩時間に「『三大○○』というのは、いったいどこが公式に決めたものなのか」という、実に答えにくい質問が来た。正直「まいったな」と思ったその瞬間、私は悟った。これこそが「埼玉学」の真髄なのだと。その方は、私に話しかけたかった。問いたかったのだ。誰もが風通しよく埼玉について語り合い、新たにつながりが生まれていく。それこそが埼玉学の醍醐味なのである。話題など何でもいい。何が正しいか間違っているかなど、埼玉学の広大無辺さと比べたら取るに足りない。体系化された知識のみが学問ではない。否、むしろそれだけでは学問は骨に過ぎない。皆が熱を込めて語ってくれる、自らの生活に根差した記憶。ご近所の歴史の細部へのこだわり。それら一つ一つに対する誇りこそが、学問に血肉を与えるのである。 埼玉とは地名ではない、旅なのだ 講座ではクイズも交え、埼玉の魅力を多角的に紹介。スクリーンは埼玉銘菓「十万石まんじゅう」。 確かに「埼玉学」をあえて始めたのは私であったかもしれない。だが、真の「埼玉学徒」は、私がそれを始めるはるか前から県内外の至る所にいて、日々の生活の中で、郷土の物語を紡ぎ、守り続けていた。私の役割は、彼らの語りに耳を傾け、点在する知を繋ぎ合わせ、光を当てる触媒に過ぎない。かねがね私は思ってきた。埼玉とは、地図の上に引かれた行政区画の名称ではない。それは、一つの思想であり、詩であり、旅なのだと。そこに住まう人々が、自らの故郷を愛し、探究し、そして語り継いでいく、終わることなき時の連なりなのである。埼玉未来大学での出会いは、私にその一端に触れるという、かけがえのない喜びを与えてくれた。この夏、私がいただいた最高の宝物は、埼玉学徒たちとの出会いそのものであった。改めて参加くださった皆様、埼玉未来大学のスタッフの方々に御礼を申し上げたい。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第8回は、井坂教授の故郷・加須市で講演されたミュージカル「クリスマス・キャロル」(主催:ミュージカルかぞ)を観劇した際のエピソードです。 わが故郷・大利根 7月の終わり、うだるような陽光がアスファルトを直撃していた。わが故郷・大利根(加須市)に戻ってきたのは、畏友・阿瀬見貴光さん(ミュージカルかぞ主宰者、声楽家)が心血を注いで創り上げたミュージカル『クリスマス・キャロル』を観るためだ。真夏にクリスマス。アスタホール。実によいものである(KUWATA BANDの「MERRY X'MAS IN SUMMER」は名曲だった)。この日の奇跡は、実は開演前から始まっていた。本番直前の慌ただしい空気の中、阿瀬見さんに「ちょっとだけ」と手招きされ、私は舞台の袖からステージの上へと導かれた。客席のざわめきを一身に浴びながら、私はこの地が生んだ大音楽家、下総皖一の話をほんの少しだけさせていただいた。 日本の音楽教育を築いた巨星--下総皖一 下総皖一--。その名を口にするとき、脳裏には決まって、小学校一年生の教室の光景が蘇る。担任の長沼先生が、古びた足踏みオルガンのペダルを踏みながら弾いてくれた『野菊』の、切なくも美しいメロディー。それが私の音楽の原体験だった。私が卒業した東小学校と大利根中学校の校歌も、下総皖一の作曲によるものだ。 故郷が生んだ大音楽家、下総皖一の像の前で(加須市大利根) 長じて知ったことだが、下総皖一は、一地方が生んだ音楽家の枠に収まる人物ではなかった。彼は、日本の音楽教育そのものの礎を築いた、まさに巨星である。東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)で学び、ドイツに留学、最先端の音楽理論を修めた後、母校の教授となり、ついには学長の重責まで務め上げた。その功績は、数え上げればきりがない。『たなばたさま』『花火』『ほたる』『かくれんぼ』。誰もが一度は口ずさんだことのあるこれらの童謡・唱歌は、すべて下総の作曲によるものだ。その旋律は、奇をてらうことなく、日本人の心の琴線に触れる叙情性を湛えている。その作品群は、戦後の日本の子どもたちの情操教育に計り知れぬ影響を与え、私たちの「音楽的原風景」そのものとなっている。 また、教育者、理論家としての功績も大きい。数多くの音楽教科書の編纂に携わり、日本の学校教育における音楽の体系化に尽力した。その明晰な理論は、後進の作曲家や教育者たちにとって、揺るぎない道しるべともなった。利根川沿いののどかな町から、日本の近代音楽界を創造した一人が生まれた事実は、何度考えても奇跡としか言いようがない。私自身がそこで育ったから、なおさらそう思えてくる。 「埼玉のワーグナー」と聖地大利根 そんな奇跡の土壌に、今また新しい才能が花開いている。それが阿瀬見貴光さんだ。阿瀬見さんは本来声楽家だが、作曲だけでなく、脚本、演出、そして指揮まで、ミュージカル制作に関わるすべてを一人でこなしてしまう。リヒャルト・ワーグナーが理想とした「総合芸術」そのものである。ワーグナーが理想を実現するために聖地「バイロイト祝祭劇場」を建設したように、阿瀬見さんはこの加須の地で総合芸術を体現している傑出した個性なのだ。そう考えると、このアスタホールは、阿瀬見さんのバイロイト祝祭劇場になるべきではないか、と私は大真面目に思う。日本の音楽教育を支えた下総皖一と、総合芸術を創造する阿瀬見貴光さん。実に似つかわしいではないか。 利根川の岸辺でスクルージになる 「ミュージカルかぞ」第11回本公演(アスタホールにて) やがて照明が落ち、舞台が始まる。ディケンズの原作で知られる、強欲で孤独な老人スクルージの物語。舞台の背景にロンドンのテムズ川の霧が見えるとき、私の心には故郷を悠久に流れる利根川の景色が重なって見えていた。スクルージが過去のクリスマスの亡霊に導かれ、辛く悲しい少年時代を突きつけられる。その瞬間、私は観客であることを忘れ、彼と共に時を遡っていた。利根川の流れが過去と現在、そして未来をつなぐように、舞台上のスクルージと、客席にいる私とが、不思議な融合を果たしていく。 通った小学校への通学路は、アスタホールから目と鼻の先だ。その風景、友達の顔、少年野球の歓声が、阿瀬見さんの音楽によって鮮やかに蘇ってくる。音楽の力とはかくも恐ろしい。それは時空を超え、人の心の最も柔らかな部分に触れ、硬い蓋で閉ざしていたはずの記憶の扉を難なくこじ開けるマスターキーのごときものだ。 終演後、「本当の故郷」 スクルージが改心し、愛と喜びに満たされたフィナーレでは、私も心からの拍手を送っていた。夢見心地でホールの外に出ると、凝縮された熱気が肌を撫でた。熱を吸った大利根の田園からは、懐かしい土の匂い、そして生命力を伴う水の実在感が立ち上がってくる。故郷とは、生まれ育った場所とは限らない。それは記憶の織りなす時の連なりのことなのではないか。あの日、大利根のアスタホールで私が受け取ったのは、人生で最も温かい、真夏のクリスマスプレゼントだった。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・教養教育センターWEBページ

-

【知・技の創造】万博という円環

設計に込める構想 現在開催されている大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、その設計と構想には都市的・建築的な意義が込められています。夢洲という人工島に突如現れるこの仮設都市は、従来の都市構造─中心と周縁、効率と消費、競争と排除─の限界を浮き彫りにし、それを超克しようとする試みとして注目されています。 工事中の万博空撮写真 建築家・藤本壮介氏による会場デザインの最大の特徴は、その環状型の配置です。中央に巨大な回廊「リング」を据え、その下に各国・企業のパビリオンが点在する構成は、従来の軸線的・階層的な都市設計とは一線を画します。リング=円という構成は、古来より強い中心性を持つ完璧な形として、権威の象徴に多く用いられてきました。例えば、ローマのパンテオンでは、建物の中心から神を象徴する光が降り注ぐように設計されていますし、パリの都市構造も凱旋門などの記念碑を中心に据え、放射状・円環状の道路によってその中心性を強調しています。また、円形の都市や建築は、外部から内部を守る防御の形としても多用されてきました。中国の客家土楼という集合住宅は外敵から身を守る擁壁として機能し、イタリアのパルマノーバなどの要塞都市でも円形構成が見られます。 今後の可能性と近代都市 妹島和世氏と西沢立衛氏の設計による金沢21世紀美術館は、こうした歴史的な円形構成の意味を大きく転換させた建築として注目されました。この美術館では、円形を「すべての方向が正面」と捉え、複数の入り口を設け、外周の壁を全面ガラスとすることで視覚的な開放性を実現。内部には展示室が島のように等価に配置され、階層性のない空間が生まれています。 大阪・関西万博においても、中心近くに森が配置されているものの、動線の起点とはされず、体験として中心と周縁の境界は曖昧です。また、巨大なリングは幅があり、通路でありながら居場所にもなっており、2階に上がることもできます。その最高地点に登るとリング全体が見渡せ、周縁でありながら円全体が中心のような印象を与えます。地上レベルでは柱がグリッド状に林立し、どこからでも入場可能であることも大きな特徴です。こうした設計は訪問者に自由で非直線的な体験と印象を促し、階層性を前提とした近代都市モデルからの脱却を象徴しています。この万博が一時の夢にとどまるのか、それとも都市と建築の在り方を問い直す契機となるのかは、今後の実装と継承の意思にかかっています。私たちは、この人工島の風景から、持続可能で包摂的な空間づくりの可能性を汲み取ることができるでしょうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年9月5日号)掲載 Profile 岡田 公彦(おかだ きみひこ)建設学科教授 神奈川県横浜市生まれ。その後、旧大宮市(現さいたま市)で育つ。明治大学理工学部建築学科卒。専門は建築設計、デザイン、街づくり。

-

新たなリカンベント自転車でレースに挑戦、そして未来への可能性

Introduction 院生時代から研究生になった現在まで、高出力機構(SDV)リカンベント自転車の研究を続けている佐藤正承さん。2023年7月の「【大学院生による研究紹介】高出力機構(SDV)リカンベント自転車の研究」でどの様な研究を行っているか紹介しましたが、今回はその続編です。新たなマシーンの組立作業を行い、リカンベント自転車による初めてのレースに出場し、優勝するまでを記録した実践投入編をぜひお読みください。 はじめに 自転車は、エコでクリーンな乗り物として幅広い層に支持され、日常生活の移動手段として利用されています。しかし、多くの自転車は短距離移動を主としており、長距離を快適に走行できるモデルは限られています。そこで私は、長距離走行に適した「リカンベント自転車」と国の研究機関が人間の得意とする動作を追及して開発した、長円(トラック型)軌道に沿って回転する高出力駆動機構“SDV”を組み合わせた「SDVリカンベント自転車」を研究しています。 SDVリカンベント自転車 https://www.iot.ac.jp/magazine/research/20230705_1/ 新たなマシーンの組立と挑戦への準備 2024年の年末、SDVの開発者であるオーテック有限会社の織田紀之氏より、SDV関連の仕事はすべて終了したという一報を情報メカトロニクス学科の岡根利光教授から耳にしました。それに伴い、リカンベント関連の部品を提供していただけることになり、年明け早々に指導教員である佐久田茂教授と共にオーテックに伺いました。織田氏と直接お会いし、SDVに込められた“こだわり”や“魂”が、言葉にせずとも強く伝わってきました。改めて、SDVという駆動機構は織田氏の情熱と芸術性が織り交ざった作品であると確信しました。私はその思いを受け継ぎ、より一層気を引き締めて研究に取り組む決意を固めました。大学に戻ると早速、大会に出場するマシーンを完成させるべく、作業に着手しました。2024年は多忙のため大会への出場機会が少なく、2025年こそは大会に出場するという目標を密かに掲げていました。まずは部品の在庫管理から始め、不足しているパーツを洗い出しました。その後、織田氏から提供いただいた組立図を参考に、組立手順を検討しました。最初の大会は6月下旬、長野県松本市で開催される「ツール・ド・美ヶ原」です。すでに大会まで2か月を切っていて、急ピッチで作業を進める必要がありました。最初の工程の塗装は4月下旬から開始しました。カラーリングについてはさまざま悩んだ末、現行のリカンベントと同色を採用しました。ただし、駆動部分であるSDVの本体だけは特別仕様にしたいと考えました。というのも、SDVの頭文字 “S” には「Super」という意味が込められているからです。その名にふさわしい仕上げを検討した結果、「ラメフレーク塗装」を施すことにしました。この塗装は、暗所では下地の色が強調され、太陽光などの光が当たるとラメが七色に輝くという面白い仕掛けがあります。リカンベントの心臓部とも言える駆動機構に、敬意とこだわりを込めた表現としました。 組立前のフレーム その後、いよいよ本格的にマシーンの組立に入りました。組立作業の中でも重要視したのがブレーキの性能です。ブレーキは停止に必要不可欠な要素ですが、それだけではありません。コーナー手前で的確に減速できれば、スムーズかつ安定してコーナーを抜けられます。また、ブレーキのタッチが軽くなることで操作時の安心感が格段に増します。ここまでブレーキにこだわる理由の一つに、ツール・ド・美ヶ原のコース特性があります。ゴール直前には長い下り坂が待ち構えていて、そこはリカンベントの本領が発揮される区間です。しかし、ブレーキ性能が不十分なマシーンでは、速度を上げることに不安を感じ、せっかくのポテンシャルを活かしきれません。現代の主流であるディスクブレーキと比べると、本マシーンのブレーキ性能は劣るところもあります。そこで、この差を埋めるためには最終的に握力(パワー)がものを言う場面もあります。こうして土日も返上して作業を続け、なんとか大会の4日前に、無事マシーンを完成させることができました。 リカンベントで挑むツール・ド・美ヶ原参戦記 ツール・ド・美ヶ原は、長野県松本市で毎年6月下旬に開催されるヒルクライムレースです。コースの大部分は登坂区間で構成されていて、スタート地点の浅間温泉は標高約640メートル、ゴール地点である美ヶ原高原自然保護センターの標高は約1,910メートルに位置します。両地点の標高差はおよそ1,270メートルで、全長は21.6キロメートル。その平均勾配は5.9%とされ、国内屈指の難コースとして知られています。「平均勾配5.9%」という数字だけを見ると、それほど過酷には感じないかもしれません。しかし、実際のコースはアップダウンが多く、終盤には長い下り坂も含まれているため、“平均勾配詐欺”と揶揄されることもあります。中でも名物とされるのが、スタート直後に現れる激坂区間です。浅間温泉から美鈴湖までの間には、最大勾配が18%を超えるセクションが存在し、脚に自信のあるサイクリストも苦戦を強いられます。こうした難所に挑もうと、毎年1,500人以上の参加者がこの大会に集結します。さらに特筆すべきは、この大会が国内で唯一、ヒルクライムのレースにおけるリカンベントクラスが設けられている点です。そのため、全国からリカンベント愛好家が集まり、情報交換や交流の場としても機能しています。一部では「リカンベントの甲子園」と呼ばれるほど、リカンベント乗りにとっては特別な大会です。 コースマップ レース当日 いざ出陣! 出発日前日の試走では思わぬトラブルにも見舞われましたが、応急処置でなんとか準備を整え、いよいよレース当日を迎えました。レース当日の天候は快晴でまさに自転車日和。昨年は嵐のような天気だったため、「今年は晴れてよかった」と心から思いました。私が出場するリカンベントクラスは、30代・40代クラス、e-BIKEクラスと同じ最終組。会場に着くと、すでにチャンピオンクラスは出走中で、各クラスのライダーたちが準備やウォーミングアップに勤しんでいました。この大会では、チャンピオンクラスを除き、スタート時間が固定されていません。タイム計測により順位が決まるため、出走可能時間内であれば好きなタイミングでスタートできます。ライダーによっては、スタート前にコンディションを整えてから出走するライダーもいます。私はそれにならい、数分遅らせてからスタートすることにしました。スタートラインに立つと、心拍数は常に130bpmを超えていました。深呼吸を繰り返し、心拍をできるだけ落ち着かせていたところで、出走終了5分前のアナウンスが入り、気を引き締めます。私のスタート時刻は8時27分。放送席からの激励を背に、勢いよくペダルを踏みだしました。美ヶ原ヒルクライムは参加者も多く、沿道からの声援も絶えない中、スタート直後から名物の激坂が姿を現します。ギアを軽くし、回転数を上げて挑みましたが、すぐに違和感を覚えました。SDVの特性上、回転数を高くしすぎるとペダリングがぎこちなくなり、スムーズに漕げません。何度もギアを調整して適切な回転数を探りましたが思うようにいかず、ついに足を地面に着いてしまいました。心拍数を見ると180bpmを超えていて、無理をすれば倒れてしまいそうでした。息を整えて再スタートを試みるも、すぐに心拍数は上昇。激坂の厳しさを痛感することになりました。後続のリカンベントライダーにも追い越され、背後には最終走者を示すプラカード車と回収車が迫ってきます。まさか序盤でこんな状況になるとは思いませんでした。それでもなんとか体に鞭を打ち、美鈴湖まで到着しました。ここから勾配は緩やかになり、リカンベント本来の力を発揮する区間に入ります。平地での加速性能は圧倒的で、激坂で苦しんでいたことが嘘のように快調に進みました。前方のリカンベントライダーに追いつくと、「面白い動きしますね」と声をかけられ、しばし談笑しました。レース中とは思えない、穏やかな時間でした。数キロメートル語らいながら走った後、「ゴールまで頑張りましょう」と互いに声を掛け合い、それぞれのペースに戻りました。終盤に差し掛かると、下山中のチャンピオンクラスの選手たちから声援を受け、わずかながら力が湧きました。その声援に背中を押され、ここまで登ってきて改めて気づいたことがあります。傾斜が緩い区間では、シートにもたれたまま強く踏み込めるように感じました。しかし、急勾配では上半身に血が上り、自然と体が起き上がってしまい、シートの反力を活かしきれません。さらにポジションが決まっていなくて、目線の使い方にも不慣れだったため、首への負担も大きくなりました。ぶっつけ本番で挑んだ結果、そのツケは激坂区間だけではなく、勾配が増す終盤になるにつれてじわじわと現れてきたのです。 ゴール手前 思い出の丘 残り6キロメートル地点。ここからはいよいよ、リカンベント最大の見せ場となる長い下り坂です。勾配が始まった瞬間、シートに体を預けるようにして加速します。普段はロードバイクに乗ることが多く、リカンベントの長い下りは今回が初めてでしたが、時速30キロメートルを超えても不安定な感じはなく、むしろ驚くほど安定していました。これは、シートによって体がしっかり固定され、重心がぶれにくくなるためだと考えられます。アップライトポジションのロードバイクは、重心移動が自由な反面、安定性のために体幹の強さが求められます。しかし、日常的に体幹を鍛えているライダーは少なく、状況によって不安定になることがあります。一方、リカンベントはシートの恩恵により、体幹に頼らなくても安心して走行できます。ただし、急カーブなどでは重心移動がしにくいため、ブレーキによる減速は欠かせません。それでも美ヶ原の下りはライン取りさえ間違えなければ、最小限の舵角で曲がることができ、大きな減速を必要としません。実際、終盤の下りではタイムロスも少なく、安全かつスムーズに走り抜けることができました。そして、最後の上り坂を登り切り、ついにゴール。苦しさと楽しさ、そして多くの学びを得た美ヶ原ヒルクライムでした。 心拍数と標高から見るヒルクライムの記録 美ヶ原を走り終えて マシーントラブルもなく、脚の疲労も大きく蓄積せずに無事にゴールを迎えることができました。ゴール地点の美ヶ原高原自然保護センターの標高は1,910メートル。強い日差しでしたが、標高の高さゆえ空気はひんやりとしていて、汗をかいた身体にはちょうどよい気温でした。すでに多くの参加者が下山していたため、ゴール地点は混雑もなく、落ち着いた雰囲気が広がっていました。マシーンを止めて一息ついていると、数人のライダーから声をかけられました。やはり注目を集めたのは、SDV独自の駆動機構でした。外観が複雑に見えるこの構造は、整備性を不安視する声もありました。しかし、実際に動かしてみるとその動きは極めてメカニカルで、見る者の興味を強くひきつけます。自転車に機能美を求める人にとって、このSDVの駆動機構は非常に魅力的です。その魅力を引き立てるため、駆動部にラメ入りの塗装を施し、静止状態でも存在感を放つように仕上げました。こうして自転車談義に花が咲き、楽しいひとときとなりました。 SDV駆動機構 しばらくすると、先ほどレース中に会話したリカンベントライダーもゴールしました。再会を喜び、健闘を称え合った後、下山の準備をしました。下山は数グループに分かれて行われ、私たちは「せっかくなのでのんびり行こう」と最終グループを選びました。コースは美ヶ原特有のアップダウンが連続するため、下山といえども登坂を避けられません。途中の上り坂では「もう漕げない」と弱音を漏らすライダーもいたほど、下山とは名ばかりの体力を要する行程でした。それでも私は、レースより速度が出ていなかったためか、不思議と苦もなく登ることができました。おそらく、SDVの持つ特性によるものだと思います。少なくとも、通常のクランク構造では決して味わえない感覚です。 苦戦の中で見えた未来 今回のタイムは2時間37分でした。決して良い記録とは言えませんが、それでも優勝することができました。事前の練習もなく、ぶっつけ本番で挑んだレースは想像以上に厳しいものでした。特にヒルクライムでは、“軽量化”が何よりも重要視される中、マシーン重量17キログラムと一般的なヒルクライム用機材と比べると重く、普段使用しているロードレーサーは10キログラムもありません。そのため、登坂においては苦戦を強いられる場面もありました。加えて、チェーン錠やドリンクなどの装備もあったため、総重量としては20キログラム前後となり、ヒルクライムでは大きな負荷となりました。こうした戦略ミスはありましたが、それでも今大会の目標に掲げていた「完走」を果たせたことは、嬉しい成果です。リカンベント自転車に対して「登坂には不向き」と囁かれる理由も、今回の実走を通じて身に染みて理解できました。しかし、登坂に不向きとされるリカンベントの弱点をあえて抱え込み、利点へと転じることこそSDVの真価だと信じていました。変化し続ける勾配や路面状況といったレース特有の条件に順応し、推進力へと変えていく。それがまさに千変万化の極意と呼べる駆動機構の力です。そうした信念を胸に走り切り、フィニッシュラインを超えたとき、真っ先に感じたのは意外なほどの足の軽さでした。通常、レース後には足の筋肉に強い疲労感が残りますが、今回そのような感覚はほとんどありませんでした。むしろ「まだ漕げるのではないか」と思えるほど体力に余裕がありました。ここで一つの疑問が生じます。「自分は果たしてレース中に100%の実力を出し切れたのか」それとも、「SDVという駆動機構が、人間の得意とされる動きに適しており、従来のクランク構造に比べて疲労が蓄積しにくいのか」というものです。レースを終えた時に「やり切った」と思える達成感は確かにありました。だからこそ、私は後者の可能性を信じたい。もし、SDVの駆動構造が長距離移動において疲労を軽減する構造であるなら、それが今後の社会において大きなメリットとなり得ます。長距離移動をより快適に走れる自転車が普及すれば、用途の幅は格段に広がり、利用者も確実に増えるでしょう。そうした未来の可能性を秘めたSDVが、今後さまざまな場面で採用され続けることを心から願ってやみません。 原稿ものつくり大学研究生 佐藤 正承(さとう まさよし) 関連リンク ・【大学院生による研究紹介】高出力機構(SDV)り患エベント自転車の研究・情報メカトロニクス学科 精密機械システム研究室(佐久田研究室)

-

【知・技の創造】数理モデルとものづくり

行列と人々の思考 皆さんは航空機に乗る際、「乗客はなぜ行列を作るのだろう」と不思議に思ったことはないでしょうか。電車やテーマパークの場合は理解できます。その空間への入場が早ければ早いほど、受けられるサービス(ここでは座席の確保や、アトラクションの待ち時間)が向上するためです。しかし航空機の場合、座席は事前に指定されています。それにもかかわらず、乗客は列を成すのです。思いつくのは、「早く機内に入らないと、荷物棚が埋まってしまい、かばんやお土産が入れられなくなるから」などの理由でしょうか。確かに自席の上に荷物を入れられないと、空いている荷物棚を探す羽目になりますね。下手をすると座席から遠く離れた場所まで行かなければならないかもしれません。しかしながら、手荷物が大きく制限されているLCC(格安航空会社)の場合はどうでしょう。荷物棚が埋まる心配はあまりなさそうですが、それでもゲートの前に列ができている光景をよく目にします。 行列の緩和をするには これは日本のみならず、世界各国の空港でも同様です。やはり乗客には「早く乗り込みたい」という心理が働き、自然と行列を形成するものと考えられます。航空会社は搭乗する順序をグループで分けたり、後方座席や窓側の乗客から搭乗させたりと、あの手この手で行列の緩和を試みています。私の研究室では、このような現象、特に人や航空機の流れをコンピューター上で再現する、数理モデルというものを研究しています。先の乗客の例ですと、機内の環境をコンピューター上に用意してやり、そこに多数の乗客モデルを流し込みます。乗客モデルには、「自席に向かって歩く」「前が詰まっていたら止まる」「自席に着いたら荷物を格納し、着席する」「着席した後も、窓側席の乗客が来たら再度立ち上がる」と言ったルールを設定しておきます。単純なルールですが、これを数百人分、同時並行的に動作させると、驚くほど実際の行列に似たシミュレーションを行うことができます。また人の挙動だけではなく、航空機の交通流も研究対象の一つです。航空機も人や車と同じく、「行列」が存在します。例えば羽田空港を出発する際、飛び立つまで長らく地上で待機していた経験はないでしょうか。空港の処理能力には限界があるため、混雑する時間帯においては行列が発生するのです。このような航空機の状態も、コンピューター上で再現することができます。 数理モデルの活用と今後 数理モデルにはさまざまな種類がありますが、どのモデルにおいても対象の挙動データの取得が重要です。よってさまざまな機材を組み合わせ、実験装置を構築する必要があります。本学には設計から加工まで対応できる環境が揃っており、実験装置を自分たちで製作することができます。前職では、装置といえば購入するしかなかったため、想像だにしなかったことですが、このような何でもできる環境が整備されていることに驚くとともに、学生たちが少しうらやましくもあります。数理モデルは作って終わりではなく、その後の活用方法が重要です。今後は、自分の専門ではない現象の数理モデル化にも手を広げ、さまざまな実験装置を製作してデータを取得し、現実世界の多種多様な問題解決に取り組んでいきたいと考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年8月8日号)掲載 Profile 上原 健嗣(うえはら けんじ)情報メカトロニクス学科准教授 北陸先端科学技術大学院大学・博士後期課程修了。博士(情報科学)。国土交通省航空局を経て2025年より現職。専門は数理モデル、離散事象シミュレーション。

-

【知・技の創造】住宅の気密性能

隙間風のあれこれ 私は主に住宅の省エネ・快適・耐久性(防露・乾燥)の向上について研究しており、その一つに、住宅の気密性能(隙間の大きさ)に関する研究があります。住宅外表面の隙間が大きいと、その隙間からの外気の出入りによって、暖冷房エネルギーの増大を招き、冬期には足元に冷たい気流が生じて不快になります。これは外部風がない時でも生じます。冬期は室内の温度が外気に比べて高いので、住宅上方の隙間から室内空気が流出し、1階下方の隙間から外気が流出します。 隙間風の寒さに困っている方、またはより省エネにしたいけど、費用面で改修に躊躇されている方は、例えば1階の幅木下だけでも塞ぐ、あるいは床下に潜って壁下の手の届くところだけでも隙間を塞ぐ工事を行ってみてください。暖かくなったとの実感が得られるかを保証するのは難しいですが、暖房エネルギーは確実に減ります。 気密測定と建物の関係性 この住宅全体の隙間面積を測定する方法(気密測定)はJISで制定されています。室内の空気をファンで排気することを思い浮かべてください。気密性が良い(密閉性が高い)建物では少量の排気で、内外の気圧差(差圧)が大きくなり、気密性の悪い建物では、大量に排気しても、各所の隙間からどんどん外気が入ってくるので、あまり差圧がつかないことが想像できるかと思います。 この性質を利用したものが気密測定で、ファンの流量を3段階以上変えて、それぞれで得られる排気量と差圧の関係の累乗関数から、隙間面積に換算します。ただ、この測定には大きな排気ファンも含めて、それなりに高額な専用の器材が必要です。そこで、排気に台所のレンジファンを利用して簡易化できるのではと考えて、昨年、ある企業の支援を得て特許を取得し、廉価で販売し始めました。これには、測定器そのもののコストダウンだけでなく、コンパクト・簡易化したことで測定の人件費も大幅に下げられると見込んでいます。 レンジフードを利用した気密測定 建築は耐久性や断熱性など、実際に出来たものが設計の通りの性能なのかを確認することが難しい分野です。その中で、気密性能は完成後の現場測定で分かる性能です。また、木造住宅の場合は(吹付け断熱工法の場合を除くと)、工事全般の丁寧な施工が気密性能に影響するので、それを測る目安にもなると考えています。それゆえ、私は今後の全ての住宅で建築者が気密性能を確認してから住まい手に引き渡してほしいと思っています。今回開発した測定器がその一助になれば良いと思っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年7月8日号)掲載 Profile 松岡 大介(まつおか だいすけ)建設学科教授 東洋大学大学院博士前期課程修了。京都大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)・一級建築士。2017年4月より現職。専門は建築の温熱環境分野。

-

【知・技の創造】「揚舟」の復権を目指して

人々を救う揚舟 皆さんは「揚舟(あげぶね)という舟をご存じでしょうか。 揚舟とは、洪水が頻発する地域で使われていた小型の舟で、普段は軒下などに吊るして保管し、水害時に人や家畜を乗せて避難するために使用されていました。埼玉県近郊では群馬県板倉町をはじめとする渡瀬川流域で使用されていたことが知られています。 私の研究室に所属するバングラデシュ出身の留学生、フォイサルさんは、この揚舟を現代的に再解釈し、洪水被害が深刻な母国バングラデシュにおいて避難用具として活用できる舟のデザインを考案しました。 バングラデシュでは毎年7月から8月の雨季に、ベンガル語で「ボルシャ」と呼ばれる洪水が発生し、国土の約2割が冠水します。これは浸水被害をもたらす一方で、雨季後の農作物や魚介類の生育を促す「恵みの雨」としての側面もあります。 しかし、さらに深刻なのが「ボンナ」と呼ばれる大規模な洪水です。これは10年に一度ほどの頻度で発生し、河川の増水により国土の3分の1から半分以上が冠水する、甚大な被害をもたらします。 こうした洪水により多くの住民が避難を強いられますが、バングラデシュでは男性が国外に出稼ぎに出ている家庭も多く、女性や子ども、高齢者が自力で食料や荷物を運びながら避難しなければならないケースが少なくありません。 道具をアップデートする フォイサルさんのデザインでは、木材よりも軽量で耐久性に優れたFRP(繊維強化プラスチック)を素材に使用することを前提とし、さらに車輪を取り付けることで、力の弱い人でも容易に避難できるよう工夫されています。 船体の形状は、1/15スケールの模型を複数制作して比較検証を行い、高い剛性と積載のしやすさ、水流に対する抵抗の少なさを兼ね備えた設計が実現されました。 最大の特徴は、普段は「蓋」として機能しているフロートにあります。このフロートは水上で展開することにより、舟の安定性と積載能力が大きく向上し、最大で400キロの荷物を載せることが可能です。 また、船体とフロートはコンパクトに重ねて輸送できる構造となっており、ワンボックスカーや2トントラックの荷台にも積載可能なサイズで設計されています。これにより、輸送コストの削減が図られており、販売価格は3万5000タカ(日本円で約5万円)程度に抑えられる見込みです。 現在、日本には世界中から多くの観光客が訪れ、さまざまな日本文化に注目が集まっていますが、この事例のように、日本の気候や風土から生まれた道具を現代的にリデザインし、世界の人々の暮らしに役立つ新たな道具として再生することも、重要な文化発信の一つでもあると考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年6月6日号)掲載 Profile 町田 由徳(まちだ よしのり)情報メカトロニクス学科教授 東京造形大学デザイン学科卒業後、デザイン事務所勤務、岡崎女子短期大学准教授を経て、2020年より現職。専門はプロダクトデザイン。

投稿ナビゲーション

-

【知・技の創造】グローバル人材育成

人材育成と交流事業 ものつくり大学の理念の一つである「技能・科学技術・社会経済のグローバル化に対応できる国際性の重視」を踏まえ、本学では、国際社会において主体的に活躍できる人材の育成を重要な教育目標として位置づけています。 この理念のもと、本学は、異文化および多様な価値観への理解を深めるとともに、国際的なコミュニケーション能力に加え、主体性、課題解決力、協働力、柔軟な思考力を備えたグローバル人材の育成を目的として、国際交流事業を積極的に推進しています。 日本の製造業は1980年代以降、円高や国際競争の激化を背景に海外展開を加速させ、その結果、国内産業の空洞化が進行しました。現在は円安局面にあるものの、海外の生産拠点においても日本のものづくりの品質や技能を維持・発展させることが求められており、現地人材と協働しながら技術や生産システムを高度化できる技術者が求められています。 交換留学を経て成長する学生たち こうした背景から、本学では、タイ王国バンコクに所在する泰日工業大学(Thai-Nichi Institute of Technology:TNI)と連携し、本学学生の派遣とTNI学生の受け入れを行う相互交流型の留学プログラムを実施しています。 これまでに本学からTNIへは延べ45名の学生を派遣してきました。派遣期間は約2か月で、前半の1か月は、海外での生活基盤を整えるとともに、生活習慣の違いを理解し、インターンシップに必要な基礎的語学力を養うことを目的として、TNIでの学修活動を行います。後半の1か月は日系企業および地元企業でインターンシップ研修を受けます。 派遣された学生を対象に実施したアンケート調査では、海外インターンシップを通じて成長を実感した能力として、「異文化理解」、「コミュニケーション力」、「問題解決力」が特に高い割合を占める結果となりました(図1)。また、ほぼ全員の学生が、現在のキャリア形成に「非常に有用」または「有用」であると回答しました。 (図1)交換留学プログラムを通じて実感したスキル・能力 体験から学びへ 一方、TNIの学生は本学に派遣され、約4か月間にわたる卒業研究を行っています。本学の研究室に所属し、教員の指導のもとで研究活動や実験・製作に取り組むことで、日本のものづくり教育や研究手法、安全管理、チームでの協働の在り方を実践的に学んでいます。これまでに本学に派遣されたTNIの学生数は、延べ57名に上ります。 「百聞は一見にしかず」ということわざのとおり、本交換留学プログラムにおける海外での学びは、実際に見て体験することでこそ得られる気づきに満ちています。こうした体験を積み重ねる学びの旅の中で学生達たちは進化を遂げ、その経験が将来にわたる成長の礎となることが期待されます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2026年2月6日号)掲載 Profile ビチャイ サェチャウ情報メカトロニクス学科教授タイ王国King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok卒、東京工業大学大学院博士課程終了、工学博士。東芝(株)に入社、同大学助手を経て2001年より現職。専門は「制御工学、メカトロニクス」

-

【知・技の創造】非破壊検査が開く可能性

コンクリート構造物の老朽化の対応 現在、高度経済成長期以降に整備された大量のインフラの老朽化が深刻になっており、建設から50年以上経過した構造物が増加しています。「国土交通省白書」では、損傷発生後に補修する「事後保全」から、損傷が軽微な段階で補修を行う「予防保全」に転換することを打ち出しています。そのためには、劣化の状況を目視だけでなく、非破壊検査を活用することが重要になってきます。さらに、深刻な労働者不足に対応するために、AIの活用や、ロボット化の技術が必要不可欠になります。 共同研究の紹介 コンクリート構造物の耐久性は、使用するコンクリートの性能に大きく左右されます。そこで、まずはコンクリート構造物をつくる段階からAI等を活用した技術が研究、実用化されています。近年、生コンの全数の流動性をリアルタイムで確認できる技術が開発され、流れている生コンの画像解析とAIを活用したもの、センサを取り付け流れる生コンの抵抗を測定する方法などがあります。私は流れてくる生コンの抵抗を測定する方法で(株)フジタと共同研究を行っています。幅の異なる金属棒にセンサを取り付け、それぞれの金属棒の生コンが流れる際に受ける抵抗値を測定・解析し、ビンガムモデルを用いて流動性を評価する方法です。現在、施工現場で実用化実験を行っているところです。 次に、コンクリート構造物の劣化調査では、高速道路のコンクリート床版の劣化に着目し、私はコンクリート床版の内部劣化を調査する衝撃弾性波法の自動打撃装置の開発を(株)ネクスコ東日本エンジニアリング、リック(株)、(株)シーテックと共同研究を行っています。衝撃弾性波法は、コンクリート面を鋼球などで打撃し、衝撃により発生した弾性波をコンクリート面に受信センサとして設置した加速度計により受信して、コンクリート内部等の状態を推定する試験方法ですが、実構造物での適用事例が少ないです。また、打撃・受信方法についても従来の人力ではなく、一定の力でコンクリート面を打撃でき、弾性波を正しく受信できる機構を持つ自動打撃装置を開発しました。現場実装に向け、実橋梁による検証や、容易な測定手法、評価方法の確立に取り組んでいます。 非破壊検査への今後の期待 現在、様々な方法でコンクリートを壊さずに調べることのできる非破壊検査技術が研究・実用化しています。今後は、更なるAIやロボットの活用、これら非破壊試験方法のJIS(日本産業規格)やNDIS(日本非破壊検査協会規格)などの標準化、そして若手技術者の育成に力を入れ、国土を守る役割を担えたらと思う次第です。埼玉新聞「知・技の創造」(2026年1月9日号)掲載 Profile 澤本 武博(さわもと たけひろ)建設学科教授 東京理科大学卒業、同大学院博士後期課程修了、博士(工学)。若築建設株式会社、東京理科大学助手を経て、2005年着任、19年より学長補佐、22年より教養教育センター長。

-

【知・技の創造】ものづくりの原点

トヨタ生産方式とは トヨタ自動車で36年間、生産現場に携わり、改善や人材育成に取り組んできました。今年4月から大学に移り、若い学生と向き合う中で、改めて「ものづくりの本質をどう伝えるか」を深く考えるようになりました。 戦後の日本経済を支えてきたのは製造業、とりわけ自動車産業です。その中心にある「トヨタ生産方式(TPS)」は、「ジャストインタイム」や「自働化」といった仕組みで知られますが、本質はそこに留まりません。最も大切なのは、時代が変わっても“人が中心であり、人が軸である”という考え方です。 「つくる」から始まる TPSの源流は、創業者が改良した機織り機にまでさかのぼります。当時、両手で行っていた作業を片手でできるように改善した背景には、「母親の仕事を楽にしてあげたい」という子の思いがありました。TPSの原点は「効率化」ではなく、「誰かを楽にしてあげたい」という心にあります。それは利益や生産性を超え、「すべての人の幸せ」を目指す思想でした。 TPSには「工程は常に改善できる状態にしておく」という重要な考え方があります。現場は常に変化するため、“後から改善できるようにしておく”ことが肝心です。人が工夫しやすい環境を整えることが、持続的な生産性向上につながります。 一方、今の製造業を取り巻く環境は大きく変化しています。人口減少や高齢化、グローバル競争、カーボンニュートラル、AIの急速な進化――未曾有の時代です。これからの100年を見据えるとき、「ものづくりは人づくり」という視点を忘れてはなりません。AIは設計や保全で活躍しますが、現場の気づきや創造的発想は人にしかできません。人の五感=“センサー”を生かし、技術と融合してこそ「知と技の創造」が生まれます。 幸せを追求する姿勢 私が思い出すのは、ものつくり大学初代会長・豊田章一郎氏の言葉です。「新しいものをつくるために知恵を絞り、仲間と一緒に汗をかき、時間を忘れて熱中する、その瞬間が極めて楽しい。」学内では学生たちが自主的にプロジェクトに挑み、仲間と試行錯誤する姿があります。 その姿に、TPSの精神、“人が中心”であり、“人の幸せ”を追求する姿勢があります。 生産性向上は重要ですが、人を犠牲にしては長続きしません。 人にはそれぞれの価値観、個性があります。それを受け入れ、多様性を力に変えられる職場こそ、これからの製造業に求められる姿です。 学生たちは柔軟な発想を持ちながらも、将来に不安を抱えています。だからこそ伝えたい。 「ものづくりは人を幸せにできる仕事である」という事を。 埼玉には多くの中小企業があり、地域を支えてきました。 私は大学・企業・地域を結び、人を中心としたものづくりを探求し、支援していきたいと思います。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年12月5日号)掲載 Profile 荒井 豊(あらい ゆたか)情報メカトロニクス学科教授 法政大学工学部卒。トヨタ自動車株式会社、愛三工業株式会社を経て2025年4月より現職。専門はトヨタ生産方式、所属学会:生産管理学会、鋳造工学会。

-

【埼玉学⑫】天国への道--埼玉県道153号幸手久喜線

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。 埼玉学第12回は、井坂教授の子供時代の聖地・イトーヨーカドー久喜店から埼玉県道153号線を幸手方面に歩きながら、久喜・幸手の地名の由来に思いを馳せていきます。 起点--イトーヨーカ堂久喜店 30年ぶりに歩こうと決めた。私が「天国への道」と勝手に名づけた街道だ。埼玉県北東部、久喜駅の西口に降り立つ。上野東京ラインと東武伊勢崎線の交差するちょっとしたターミナルだ。都心へのアクセスもなかなか悪くない。大手町、東京、新宿、渋谷へも一本で行ける。 記憶の中の久喜は、埃っぽく、それでいて精悍な地方都市の顔つきをしていたものだが、駅舎はかつての面影もなく変貌を遂げていた。どうしても立ち寄らねばならない場所があった。駅前のロータリーを横切り、イトーヨーカドー久喜店へと向かう。子供時代の「聖地」だ。今や機能的なショッピングセンターとして再編されている。迷うことなく、かつて書店とレコード店があったはずのフロアへと向かっていた。学研の学習まんが「ひみつシリーズ」を買ってもらい、初めてレコードを手に入れた思い出の一画だ。クラシックが少しだけ好きだった。フルトヴェングラー指揮の二枚組レコード『第九』。背伸びにもほどがある選盤だ。子供の耳にはあまりに渋すぎた。おまけにレコードにはなぜか傷があり、針が飛ぶ。がっかりして店に持って行くと、店員の方は理由も聞かずに新品と交換してくれた。あの時の安堵と、大人の寛大さに触れた驚きは、レコードそのものより鮮烈に残っている。もちろん、書店もレコード店も現存していない。 後年、私は幸運にも、セブン&アイ・ホールディングスの創業者・伊藤雅俊さんと知遇を得た。その折、久喜店での思い出話をしたことがある。「子供の頃、久喜のヨーカドーには本当にお世話になりました」と水を向けると、伊藤さんは「ああ、あそこね。変な店だけどね」とだけ答えた。子供をほめられたような、そっけなくもはにかんだ印象だった。すっかり様変わりした店内で、私は年老いた母への手土産を求めた。一階の銘菓コーナーに、オルセー美術館の所蔵作品をあしらった洋菓子のセットを見つける。ルノワールの『ピアノに寄る少女たち』だ。 子供の頃の聖地・イトーヨーカドー久喜店 今はもう取り壊されてしまった実家が思い起こされる。母は音楽の教師だった。部屋にはピアノ、タイプライター、そして数多の画集があった。壁にはルノワールのポスターが貼られていた。私は菓子折りを贖い、店を出た。いくつもの記憶が絡まり合って交差し、浄化されていく気がする。久喜--。久しき喜び(the Eternal Joy)。「天国の道」の起点だ。埼玉学の探求は、こんなところからも始まる。 街道の記憶 ここは広大な関東平野のほぼ中央部。久喜から幸手方面へと伸びる道をひたすらに歩く。現在は埼玉県道153号幸手久喜線と呼ばれる。久喜と幸手--。二つの宿場町の名だ。久喜は、江戸時代、日光街道の西を走る「館林道(佐野道)」の要衝として栄えた「久喜宿」である。岩槻から分岐し、利根川を越えて北関東へと向かうこの脇往環は、大名行列や一般の旅人で賑わう日光街道とはまた別の賑わいを見せ、人々の往来の絶えることなき宿場だった。大宮台地の東のへりが、中川や利根川が形作った東部の広大な低地帯へと落ちていく境界線上に位置している。人々は、台地の安定した地盤と、低地の豊かな水を求めた。道は必然的にその際を縫っている。「くき」の由来も地形と無関係ではないだろう。台地が低地に突き出した「岬」のような地形を指す「陸(くが)」を転じたとも、あるいは低湿地帯に杭を打って土地を「区切り」定めたことから来たとも言われる。いずれにせよ、水と台地のせめぎ合いをその名は示しているだろう。幸手へと続く道は、緩やかに下る。大宮台地の高みから、中川低地へと、土地の骨格に沿っている何よりの証拠だ。道の両側には、かつての見渡す限りの田園風景はなく、ロードサイド店や住宅地が切れ目なく続く。幸手もまた、久喜と並び称される宿場町だった。日光街道と日光御成道がここで合流し、江戸から六番目の宿場として、また権現堂川(現在の権現堂堤)の渡河地点として、江戸北辺の玄関口の役を担った。地形を見れば、その宿命はさらにはっきりしてくる。幸手は、西から流れる倉松川と、北を塞ぐ大河・利根川(権現堂川)に挟まれた、低地の中のわずかな高みに築かれている。絶えず洪水の脅威にさらされながらも、水運と陸運の利便性を手放すことができなかった人々のぎりぎりの選択の痕跡でもあった。この道は、台地の安定から低地の混沌へ、そして再び秩序ある宿場町へと至る、土地の紡ぐ記憶そのものだ。 中間点の茶屋 そのほぼ中間地点に、喫茶「どんぐり」がある。変わることなき山小屋風のログハウスが目に入る。扉を開ける。店内はあの日のままだ。壁一面の高山植物の写真、フォルクローレのBGM、高齢の主人が、物静かにカウンター奥に立つ。私は、窓際に腰かけ、ブレンドコーヒーを注文する。初めてこの店を訪れたのは1995年、大学四年生の時だった。就職活動を終えて間もなく、定年を迎える父と二人で来た。そのとき何を父と話したのか。ほとんど覚えていない。コーヒーを口にする。30年前よりも少し薄く感じるのは、時の重みがそう感じさせるのか。 喫茶どんぐりにて。 父は時々、若い頃心酔した社会主義者・河上肇の歌を暗唱したものだった。「辿りつき振り返り見れば山河(やまかわ)を越えては越えて来つるものかな」。遠い感情が今は重たく私の心中にある。 「辿りつき振り返り見れば山河を越えては越えて来つるものかな」(河上肇) 「幸いなる手」へ 店を出て、幸手を目指す。秋の空が高い。「幸手」(the Happy Hands)。なんと美しい地名か。アイヌ語の「サッ・テ」(乾いた・ところ)から来ているという説や、幸宮神社の神域を意味する「幸(さき)つ・御手(みて)」から転じたなど、諸説あるらしい。地名は、そこに住まう人々の願いの結晶なのかもしれない。特に幸手は、権現堂堤の決壊に象徴されるように、幾度となく水害に苦しめられてきた。厳しい現実の中で、人々が「幸」を願い、その手につかもうともがいてきた痕跡がこの地名には刻まれている。宿場町の面影を残す市街地に入った時、私は確信した。「久喜(久しき喜び)」という、過去の温かな記憶の地から出発し、「幸手(幸いなる手)」という未来への希望を手渡す街道ーー。イザヤ書の啓示みたいに聞こえないか。30年ぶりの道は、私に多くを語りかける。ここは歴史と地形の織りなす魂の巡礼路なのだ。埼玉学とは、自らの足で土地を歩み、その土地固有の記憶と対話し、自らの生の原点へと立ち返る旅であっていい。いや、そうあっていけない理由がない。幸手のホームに立つ。手提げ袋の中のルノワールが、確かな重みを持って母の住む故郷へと私を誘っている。 ルノワール「ピアノに寄る少女たち」 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜・【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

-

【知・技の創造】ブルーチェアと皆野町

色鮮やかな「みなのんち」 埼玉県秩父盆地に位置する皆野町では、森林資源の循環と地域交流をテーマにした取り組みが進められています。その拠点となるのが、皆野駅前にある移住相談センター「みなのんち」です。移住希望者と地域住民が気軽に立ち寄れる場所として改修されましたが、より親しみやすく魅力ある空間とすることが課題でした。 私たちはその一環として、町内の製材工場から提供された端材を活用し、子どもたちを対象に「イスづくりワークショップ」を企画しました。小学五年生から中学生までが参加し、役場職員や地域おこし協力隊、そして私たち大学生が協力して進めました。完成したイスの一部は「みなのんち」に常設し、残りは参加者が自宅に持ち帰る仕組みとしました。施設に置いたものは町のイメージカラーの青で仕上げ、「みなのブルーチェア」と名付けました。 当日は子どもたちが思い思いの色を選び、真剣な表情で組み立てに挑みました。材料の不足で急な調整が必要になったり、木材の節をどう扱うか迷ったりする場面もありましたが、そのたびに学生と子どもたちが一緒に考え、工夫を重ねていきました。完成したイスに腰掛けたときの誇らしげな笑顔は忘れられません。アンケートでも「楽しかった」「またやりたい」という声が多く寄せられました。 次の世代へつなげること こうしたワークショップは、子どもたちにものづくりの楽しさを伝えることが主な目的でした。しかし、ふり返ると最も大きな学びを得たのは、実は運営側の学生だったのではないかと感じています。部材の準備や加工方法の検討、当日の進行計画や資料づくり、さらに地域の方々との調整など、授業では経験できない実践的な課題に向き合いました。現場での予想外のトラブルにも対応し、参加者に安心して取り組んでもらえるよう工夫を凝らす過程は、ものづくりの技術以上に貴重な学びを与えてくれました。 森林資源を無駄にしない端材の活用、地域の人々との交流、子どもたちの体験。これらはいずれも大切な目的でしたが、その裏で学生自身が大きく成長できたことが、このプロジェクトの思わぬ成果だったと実感しています。 「みなのんち」に置かれた青いイスは、町の象徴であると同時に、私たち学生にとっても学びの証です。この小さな家具が、地域への愛着や次世代への継承のきっかけとなることを願っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年11月7日号)掲載 Profile 大竹 由夏(おおたけ ゆか)建設学科講師筑波大学博士後期課程修了。博士(デザイン学)。一級建築士。筑波大学博士特別研究員を経て現職。

-

【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第11回は、土呂駅に初めて降り立ち、さいたま市大宮盆栽美術館を訪れた井坂教授が散策しているうちに直感した、盆栽、タモリ、バカボンのパパのつながりについて述べていきます。 土呂駅を降りる 子供の頃から、いや、物心ついた時から、私はJR宇都宮線に揺られてきた。何度揺られたか分からない。埼玉と東京とひたすらに行き来するありふれた路線だ。大宮、浦和、上野、数えきれないほど乗り降りした駅がある一方、車窓からその名を目にするだけで、一度もホームに降り立ったことのない駅がないわけではない。その筆頭が土呂駅だ。土呂は大宮駅の隣、その何とも言えない語感もさることながら、駅の周囲に何か目立った建築物は見当たらず、ぽっかり中空にくりぬかれた残欠のような駅である。その日、私はふと思い立ち、吸い寄せられるように土呂駅で電車を降りた。爽快なまでにすっきりした駅だ。人影もまばら。かつてタモリは埼玉のこんな茫洋とした風景を目にして「ダサい」と言ったのかもしれないな。そう思えてきた。私の埼玉学の探究は、時にこんな気まぐれな下車から始まる。 土呂駅で初めて降りてみた 盆栽村と小さな宇宙 目指すは、駅からほど近い大宮盆栽村。駅前ロータリーから仰ぐ空は高く、さしあたりさえぎるものは見当たらない。秋の直射日光をまともに浴びながら、少しばかり歩を進めると、やがて近代的な洋館が目に入る。「さいたま市大宮盆栽美術館」だ。門をくぐると、やや湿り気を含む空気に迎えられる。屋内屋外に展示された盆栽の一つひとつが、弱まる日差しに凛とした存在感を放っている。幹はダイナミックな躍動と共にうねり、古木に生じた瑞々しい苔の情感とコントラスト。ほとばしるマグマを一瞬で凍結させたかのようだ。つめたく感じるその内奥では、灼熱の情念が渦巻いている。どれ一つとっても、快い緊張をはらんでいる。私はこれまで、盆栽を年配者の趣味という先入観で見ていた。あるいは老後の高尚なたしなみとも見ていた。大きな間違いだった。目の前にあるのは、限られた空間の中に、大自然の風景、悠久の時の流れ、そして生命の厳しさ、美しさ、そしてそれらすべてへのありとあらゆる畏敬を凝縮した、紛れもない「ミクロコスモス(小宇宙)」であった。これは人が自然と対話し、その力を借り上げて創り上げる、自由で創造的な芸術だ。解説によれば、盆栽村の歴史は、1923年の関東大震災に遡る。多くの盆栽・植木職人たちが、壊滅的な被害を受けた東京を離れ、植物の育成に適した土壌と水、そして空気が綺麗なこの地を安住のための回避所として集団で移住してきたのだ。そう思うと、一つひとつの盆栽が、芸術品を超えて、危険で暴力的な時代を生き抜いた人々の憧れのしるしのようにも見えてくる。 盆栽と漫画。世界へ 館内には、ドイツ人と思われる団体、地元の小学生、高齢の方々等、様々な年齢や背景を持つ人々が、熱心に一つひとつの盆栽に目をとめていた。彼らはガイドに耳を傾け、スマートフォンのカメラを盆栽に向けている。表に出て、盆栽町をそぞろ歩くと知らずある一画に迷い込んだ。時間が止まったかのような閑静な通りだ。一見雑な植え込みや草木も、引いてみると不思議な調和を維持している。この一画が、巨大な盆栽の中の世界のように感じられてきた。あるいは何かの気のせいだろうか。「さいたま市立漫画会館」の看板が目に入る。市立で、しかも無料となれば、入らない理由がない。誘われるように足を踏み入れると、そこは近代日本漫画の祖、北澤楽天という人物の功績を伝える施設だった。恥ずかしながら、私はその名を知らなかった。パネルの説明によれば、日本初の職業漫画家として活躍し、風刺画や子供向けの漫画で一世を風靡した偉人だという。晩年をこの盆栽町で過ごしたとも記されている。彼の描く、生き生きとしたポスターやポンチ絵を眺めるともなく眺めていると、ふと奇妙な共通点に思いが至った。「BONSAI」は、今や世界共通語だ。そして、北澤楽天が礎を築いた日本の漫画もまた、「MANGA」として世界に認知された日本を代表する文化だ。小さな鉢のミクロコスモスと、紙上の二次元の世界。表現方法は違えど、どちらも国境をやすやすと超え、世界へと拡大したのだ。 さいたま市大宮盆栽美術館 中庭。小宇宙の銀河系 タモリの視線と消えた水路 街路を歩きながら、私はかつてテレビで観た「ブラタモリ」の大宮特集を思い出していた。地形や街の成り立ちに異常なほど敏感なタモリが、大宮台地や、暗渠(あんきょ)となった川の跡を嬉々として語りながら、女性アナウンサーとゆっくり歩を進める様子が脳裏に蘇る。彼の視線を借りて足元に注意を向けると、なるほど、盆栽町には不自然な直線を描く通路が伸びているのに気づく。その周辺には、ランダムでありながら、全体的には妙に均整の取れた古木や下草が目に入ってくる。なんだか昭和時代を象徴する切り絵みたいな風景が、秋の赤光に照らされて浮かび上がってくる。私が歩みを進めている道の形状から、それは明らかにかつて水の流れていた跡だ。その証拠にマンホールがずいぶん先まで転々とその流路を暗示している。大宮台地の縁から染み出した水が、小さな流れとなってこの地を潤していたのだろう。水のほとりには、人々の生活があったはずだ。子供たちの笑い声、洗濯する母親たちの姿、じょうろで草木を潤す老人たち--。今はアスファルトの下に消えた水の流れの記憶が、土地の起伏や道の形に確かに刻まれている。土地の歴史を読み解くタモリの視点は、物事の本質を別の角度から喝破した師・赤塚不二夫の視点と、どこか通じるものがあるのかもしれない。こんな具合に想像がとりとめなく広がっていくのは私の悪い癖だ。赤塚とくれば、バカボンのパパへと思考は一直線である。赤塚の代表作『天才バカボン』で、バカボンのパパの職業が「植木屋さん」だった事実に、私ははっとした。もちろん植木と盆栽は厳密には違う。しかし、ともに日常に潜む宇宙であることに変わりはない。バカボンのパパは、日々、ミクロコスモスと向き合っていたのだ。漫画という二次元の世界で。そして、彼の哲学を集約したあの決め台詞、「これでいいのだ」。それは、あらゆる物事をあるがままに肯定する、老子の説く「無為自然」の境地そのものだ。自然の摂理を受け入れ、その中に美を見出す盆栽の精神と、何かが通底しているように思えた。タモリは師・赤塚の弔辞で、その人生を「これでいいのだ」と要約したのだったな。初めて降り立った土呂駅で出合った小宇宙としての盆栽。世界に広がる漫画。消えた水路の記憶。植木職人だったバカボンのパパ。宇宙、世界、水、道、そして平和--。一見、何の脈絡もない点と点が、一本の道で結ばれた気がした。盆栽町は、戦争と革命を経た日本において、一種の桃源郷だったのではないか。そのとき、タモリがかつて口にしたとされる『ダサい』という一語が、それらを煮詰めた一本のボトルに、そっと貼られた一枚のラベルのように思えてくる。盆栽町を後にしながら、私は静かにこうつぶやいていた。「これでいいのだ。埼玉」と。 「これでいいのだ。埼玉」By 井坂康志 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

-

手を動かす「ものづくり」から、考える「仕組みづくり」に~料理研究サークル、ラジオパーソナリティー、そして商店街の活性化に取り組んで見えたこと~

Introduction 学内外で多岐にわたる活動に取り組んでいる和田燿(ひかる)さん(建設学科4年・田尻研究室)。ラジオパーソナリティーなど、ものつくり大学の学生として稀有な分野に挑戦してきた和田さんにインタビューしました。 やりたいことを実現できる環境があるものつくり大学 現在、田尻研究室でまちづくりの一環として商店街の活性化プロジェクトに取り組んでいるほか、料理研究サークルの代表やFMクマガヤのラジオパーソナリティーとして活動しています。この大学生活を通じ、ものつくり大学には「やりたいことを実現できる環境」が存在し、意欲と行動が伴えば、教職員の方から地域の方まで誰でも協力してくれると実感しています。もともと建築系を学びたい気持ちがあり、ものつくり大学を選びましたが、進学の決め手は、オープンキャンパスでの体験でした。特に響いたのは、田尻教授による建設学科の説明と、その後の先輩方によるキャンパスツアーです。先輩方が心から楽しそうに大学の魅力を語る姿は印象に残っています。特に「溶接のいいところ」を熱弁してくださった女性の先輩の姿からは、「本当に好きでやっているのだな」という情熱が伝わってきました。「この大学なら、真に楽しんで勉強できる」と確信し、進学を決めました。 碧蓮祭から誕生した「料理研究サークル」 大学1年で初めて学園祭である碧蓮(へきれん)祭に参加したとき、イベントとしての土台となるステージのイベントや出展物の面白さはずば抜けていると感じました。しかし、イベントに欠かせない飲食店があまり賑わっていない印象を受けました。人が並んでいるのは主に外部からの出店で、学生主体の飲食店の盛り上がりが欠けていたのです。そこで、「自分たちでその盛り上がりをつくろう」と思い、もともと料理が好きだったこともあり、1年生の12月にメンバーを集めて料理研究サークルを立ち上げました。「学祭で学生主体の飲食販売を盛り上げる」ことを目標に掲げました。料理研究サークルの活動を通して、好運な出会いもありました。サークル内でピザを作っていたところ、学生課の職員の方が、行田市内で特色あるピザ屋さんに連れて行ってくれたのです。これがきっかけで、私はそのピザ屋でアルバイトをすることになりました。「ピザが好き」「料理研究サークル」「ものつくり大学」という3つの要素を掛け合わせ、2年生の2023年6月にレンガで「移動式ピザ窯」をつくりました。レンガ1個が2.5㎏あり、合計で300~400個のレンガを買ったのですが、総重量が約1トンにも及び、かなり労働力を要しました。このピザ窯は常設できないため、組み立ててバラす形にしました。ピザ窯は30分ほどで組み立てられますが、建設棟の保管場所から運搬する作業を含めると2~3時間かかります。台車に載せられるだけのレンガを何度も往復して運び、みんなで数100個のレンガを頑張って積む作業をします。 レンガを積み上げて作ったピザ窯 このピザ窯は、碧蓮祭のほか、学内の留学生交流会やサークルの新入生歓迎会など様々なイベントで活躍し、碧蓮祭で飲食販売の盛り上がりをつくることができたと感じています。また、私がかかわっているFMクマガヤや商店街の活性化プロジェクトがきっかけで、大学外にピザを出店することもできました。私たちの出店により、ものつくり大学に興味を持っていただいたり、たくさんの方から純粋にピザの味を喜んでもらえたり、貴重な体験ができました。現在、料理研究サークルのメンバーは20人弱いて、一人ひとりパワーがあります。メンバーはみな決断や行動がスムーズで、課題が生じると自らで解決しようと動きます。対応力や行動力がある主体的なサークルだと感じています。 碧蓮祭でピザを販売する料理研究サークル(中央が和田さん) 碧蓮祭で販売したピザ ピザから繋がったFMクマガヤのパーソナリティー 2024年11月、アルバイト先のピザ屋が市内のお寺の縁日へ出店した際、学生である私のブースを設けてくださり、チャレンジメニューとしてオリジナルピザを販売しました。その時、FMクマガヤのパーソナリティーの方がピザ屋に取材に訪れていました。料理研究サークルを学外にもPRしたいと考えていたので、思い切ってサークルのPR方法について相談してみました。すると、「スタジオにおいでよ」と声をかけていただき、好運にも11月に「週刊フードラボ」という番組にサークルの仲間とゲスト出演することができました。初めてのラジオ出演は、シンプルに緊張しました。目の前にマイクがあるだけでこんなに話す内容が変わるんだという驚きがありました。マイクを前にすると普段の雑談や会話とは全く異なるベクトルが必要だと感じました。「週刊フードラボ」の番組内では、料理研究サークルの活動内容や今後の目標を多くの人に知ってもらえるよう意識して話をしました。翌月の12月には、クリスマスイベントの公開放送にも誘われ出演。そこでFMクマガヤの局長の宇野さんから「パーソナリティーをやってみないか?」と声をかけられました。自分がやれるものだとは思っていませんでしたが、「もらえるチャンスは全部取る」という衝動的な思いから、挑戦を決意。面接後に研修をFMクマガヤの代表の栗原さんから受けました。実際の放送中に受けたミキサー等の機械類の研修では、ミスが生放送に大きく影響してしまったのですが、ミスを受け止めつつ、生放送という場でどうつなげていくかの心構えを学びました。その後、2025年3月にパーソナリティーとなりました。 飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたい 現在、週2日ほど番組に携わっており、第3火曜日の19時から「りすチャン2025」という番組のナビゲーターも務めています。週に約6時間ものフリートークを行うため、日頃からネタを探し、メモを取るようにしています。思いついたことやあった出来事を箇条書きにし、そこから話を広げています。自分の中で思っているくだらないことを「こうなんですよね」とリスナーに語りかけることで、日常の中から何かをひねり出そうと努めています。夜の番組なので、多少の大学生らしいゆるさは許してほしいという気持ちがあります。大人になると忘れがちな気持ちや、「とりあえずやってみたい」という学生らしさをストレートに受け取ってもらいたいです。飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたいと思っています。私のように料理研究サークルの活動を外部に広げられたのは、たまたまだと思っています。発信できないだけで、ものつくり大学には木工や、機械いじりといった、各々が持つ個性が溢れています。ラジオという媒体を通じて、そうした学生の魅力を発信し、ものつくり大学の学生の「とがり」を出していきたいです。 学内にFMクマガヤのサテライトスタジオが 今月(2025年10月)からFMクマガヤのサテライトスタジオが学内の図書館・メディア情報センターに設置される予定です。碧蓮祭の1日目である10月25日に公開生放送が行われることになり、話が早く進んでいることに驚いています。私はサテライトスタジオ設置の話を知り、9月にメディア研究サークルを立ち上げ、図書館・メディア情報センター長の井坂教授に顧問をお願いしました。このサークルはラジオに限定せず、メディア全般を取り扱い、学生と地域のつながりを広げていく予定です。サテライトスタジオが実際にどう動くかは未知数ですが、行田とものつくり大学、そして学生の魅力を発信していきたいです。私以外に、主軸に立ってメインで動く学生も見つけていきたいです。こうした活動に前向きな学生が見つかれば、きちんと活動を継続していけると思います。10月25日の公開生放送では碧蓮祭に携わる人や団体の魅力を掘り下げていく予定です。 今までの活動で見えてきたもの 今後は、田尻研究室での取り組みに特に力を注いでいきたいと考えています。建築系を学びたくて進学したものの、サークル活動やラジオパーソナリティなどを通じ、実際に手を動かして「ものをつくる」よりも、いろいろ考えて「仕組みをつくる」ことに興味が移りました。田尻研究室は、物理的な「もの」をつくるような研究ではなく、「基盤の仕組みづくり」の研究室であり、考えることに重きを置いています。まちづくりや都市計画の分野が研究の中心です。私は、商店街の活性化に取り組んでおり、現在、先輩からプロジェクトを引き継ぎ、イベント等を運営する側となっています。この研究室で学ぶ中で、これからやるべきことも見つかりました。まずは学部卒と名乗るだけの能力を身に付けるために学びを深めたいです。また、以前は施工監理といった職種しか考えていませんでしたが、それ以外の可能性もあることを知りました。本当に自分がやりたいことを見つけるために、大学院へ進学し、より深く専門的な知識と考える力をつけたいと考えています。 挑戦や行動力の原点は「興味」 現在に至るまでの大学生活での挑戦や行動力の原点は、単純に「興味」です。「やったことのないこと」「簡単にやれないこと」をやってみる気持ちが強いです。料理研究サークルをつくったことが全てのはじまりでしたが、ラジオのパーソナリティーにしても、一つずつ行動したことに対して評価され、誘っていただく機会に恵まれました。一個ずつやったことに対して派生していった結果、今があります。これからは、今まで培った力や縁の一つ一つを大切にしつつ、田尻研究室の一員として研究活動を追求できればと思います。大学生活は「何もしないのはもったいない」と強く思います。なにかに興味をもち、やりたいと思ったら、まずはいったん口に出し、人に話してみることが大切です。たとえ無理そうでも、夢物語でも、話してみることで周囲の協力が集まり、話はどんどん広がっていくと実感しています。 関連リンク ・建設学科 まちづくり研究室(田尻研究室)・ものつくり大学料理研究サークル(@iot_oryouri)-Instagram

-

【知・技の創造】CFARと人間の感覚

レーダとCFAR 例えば、暗い夜道を歩いているとしましょう。月明かりは弱く、街灯もまばらです。そんな中で、遠くに何かが動いたように感じます。「あれは人影か、それとも風に揺れる木か」。判断するには、周囲の暗さや雑音、自分の緊張度合いに応じて、目や意識の“感度”を調整しなければなりません。敏感になりすぎれば、揺れる葉や虫の影にさえ反応してしまう。逆に鈍感すぎれば、本物の人影を見逃します。この感度調整が、レーダで使われるCFAR(しー・ふぁー)の本質です。 CFARは Constant False Alarm Rate、「誤警報確率を一定に保つ」という意味です。「誤警報」とは、間違った信号を検知して本物の信号と見なしてしまうことです。レーダは電波を送信し、その反射波を受信して物体の有無を判断しますが、海面や雨粒、森林や地形からの不要な反射波=雑音(クラッタ)が常に混じります。しかも雑音は自然条件や環境で大きく変化します。穏やかな夜道なら小さな動きも見つけやすいですが、強風に揺れる木々の中では見極めが難しい。それでも誤警報確率を一定に抑え、必要な対象だけを見つける技術がCFARです。 音と場所の関係性 実際のアルゴリズムでは、観測データを複数のセルに区切り、検出したい信号の周囲セルから雑音の平均やばらつきなどを推定します。それを基準に「この強さを超えれば本物」と判断するしきい値を決めます。基準は状況に応じて動き、雑音が大きければ上がり、小さければ下がる。ざわついた繁華街では多少の物音を無視し、静かな森では小枝の折れる音に敏感になる―そんな人間の感覚に近いものです。 もし調整をせず、常に同じ基準を使えばどうなるでしょう。静かな環境では弱い信号まで拾える一方、雑音が増すと誤警報が多発します。逆に騒がしい状況に合わせた高い基準を使い続ければ、静かな場面で小さな信号を見逃してしまう。人が常に「耳栓をした状態」か「全力で耳を澄ませた状態」のどちらかしか選べないとすれば、不便で危険です。 このCFARの発想は、人間社会にも応用できます。例えば日常の健康管理。体調のわずかな変化に過敏になれば、少しの頭痛や疲労でも「大病ではないか」と不安になる。逆に鈍感すぎれば、重大な兆候を見逃します。状況に応じて「気に留める基準」を変えることが、心身を健やかに保つコツかもしれません。 これからの未来へ向けて レーダの世界では、周囲の平均で判断するCell Averaging (CA)-CFAR、平均値から大きく外れる値の影響を抑えるGreatest of (GO)-CFAR、逆に平均値に比較して小さな値の影響を抑えるSmallest of (SO)-CFAR、更には大きい順に並べて上から何番目かの代表値を選び、その値で判断するOrder Statistics (OS)-CFARなど、多様かつ複数の方式があります。それぞれ「疑い深い性格」や「大らかな性格」のように特徴があり、海上監視、航空機探知、自動車やヘリコプタの前方障害物探知システム、気象レーダなど、目的や場面ごとに選ばれます。 CFARの目的は、雑音に満ちた現実の中で、限られた注意力を最も有効に使うことです。私たちも日々、膨大な情報や刺激の中で、本当に必要な信号を見極めようとしています。状況に応じて感度を調整することは、レーダのみならず賢く生きるための技術にも繋がっていくものです。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年10月3日号)掲載 Profile 山口 裕之(やまぐち ひろゆき)情報メカトロニクス学科教授防衛装備庁航空装備研究所を経て2025年4月より現職。電波を利用した計測・センシング技術に関する研究に従事。博士(工学)。

-

【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。JR大宮駅とさいたま新都心駅の間にある「大宮操の桜」をご存じでしょうか。埼玉学第10回は、学生が授業で書いたエッセイの「大宮操の桜」に関する誤読から思索を広げていきます。 もう一つの物語 昨年、私が受け持つ「ライティング」(文章作法)の授業で、ある学生が提出した一篇のエッセイに私ははっとさせられた。私の精神の根幹を揺さぶり、そして「埼玉学」が進むべき道を照らし出す、静かな啓示のような文章だったからだ。大宮を走る電車の車窓から、ふと目に飛び込んでくる「大宮操の桜」という看板。学生のエッセイはそう始まる。 https://twitter.com/RailwayTown_Omy/status/1891440266113888510 実は以前から私も気になっていた。その学生は初め、「操」の一文字を、自身の母校の名の由来でもある思い出の町名「操町(みさおちょう)」と同じ、「みさお」と読んだという。「操(みさお)の桜」--。なんと詩情溢れる名だろう。この大宮の地で、どれほどの出合いと別れが繰り返されてきたか。それはあるいは戦時中、出征する兵隊の物語であるかもしれないし、国鉄の線路を隔ててはぐくまれた若者同士の友情なのかもしれない。私はそんなことを考えた。もちろん、スマートフォンで検索すれば、数秒で「正解」は見つかる。事実は想像とは違っていた。それは大宮が鉄道の要所たる所以、日本の大動脈を支えた広大な「大宮操車場(おおみやそうしゃじょう)」の略称、「大宮操(おおみやそう)」なのだと。しかし、である。エッセイを書いてくれた学生の「心の旅」は、そんな「正解」などと次元を違えるしなやかさを備えていた。検索結果の画面に映し出された、生命力に満ち溢れて咲き誇る桜の姿が、卒業後も活発に交流を続ける旧友たちの絆と重なった。そして、あの桜は、やはり「操(みさお)の桜」として、誰にも侵されることのない、かけがえのない意味を持ってその心に咲き始めたのだ。このことがずっと心の片隅にあった。5月のある日、私はその桜の背景にある物語を確かめるべく、大宮の鉄道額物館を訪れた。 鉄道の聖地で目にした物語 大宮の鉄道博物館は、日本の近代化を牽引した鉄道の輝かしい歴史を後世に伝える、まさに「聖地」と呼ぶにふさわしい場所だ。 まさに鉄道の「聖地」、技術者たちの魂が宿る空間。 広大なホールに威風堂々と鎮座する歴代の車両は、明治、大正、昭和、平成という時代を駆け抜け、日本の発展という巨大な物語をその鋼鉄の体躯をもって雄弁に語りかけてくる。私はその圧倒的なスケールと、設計図の線一本、リベットの一本にまで宿る技術者たちの魂に感嘆を覚えながら、館内を巡った。 そこにあるのは、誰もが共有可能な客観的な歴史だ。「大宮操車場」が、いかに多くの人々の生活を支え、日本の物流の動脈として機能してきたか。その「正しく」「公的な」物語を、博物館は豊富な資料と共に私たちに教えてくれる。それは、疑いようのない事実であり、埼玉が日本の近代史において果たした役割を示す、誇るべき遺産にほかならない。 日本の近代化を物語る、歴代の名車両(大宮・鉄道博物館) 「操車場」と「操町」-創造的な誤差が生まれる場所 博物館の重厚な扉を抜け、初夏の光へ戻ったとき、私は再びあの学生の文章を思い出していた。「大宮操の桜」は、間違いなく大宮が鉄道の要所であったことと分かちがたく結びついている。あの桜は、数多の貨物列車が行き交う様を、そしてそこで働く人々の汗と誇りと涙を、何十年にもわたって見つめ続けてきた生き証人である。これが、「大宮操(そう)」という名の持つ、動かしがたい歴史だ。しかし、学生は、その「操」という一つの漢字から、別の物語を読み取った。それは一人ひとりの内面の記憶と友情に彩られた、どこまでも私的な「もう一つの物語」である。私はかねがね思う。あえてトルストイの有名な小説の一節を借りるなら、「正解とはみな似たようなものだが、誤解とはそれぞれに誤解である」、いや、もっと言えば、正解とはもっともらしい誤解の一種なのかもしれないと。私たちにはテクストを豊かに誤読する権利だってあるのではないか。世の中には「創造的な誤読」というものだって確かにあるのだ。それは客観的な事実や作者の意図といった「正解」から出発しながらも、読み手自身の経験や記憶、価値観というフィルターを通して、まったく新しい、個人的で豊かな意味をつくり出す行為である。「誤読」は事実の否定ではない。むしろそれは、鉄道という巨大な産業の物語というキャンバスの上に、友情や思い出という、人間的で温かな光を灯す、創造的な営みにほかならない。操車場の桜が、その記憶の中で世界で一本だけの特別な木へと生まれ変わったのだから。「埼玉学」に関わる者として、忘れたくないのがこのことだ。まさにこのような「創造的な誤読」をこそ、慈しむ学でありたい。 すべてを受容する「玉」としての埼玉学 埼玉学とは、客体としての歴史や文化・産業を分析し、評価するだけの学問ではない。それは、この土地に生きる個々の人間の心に流れた、かけがえのない時間をこそ、尊い研究対象とする学問なのだ。学生の「創造的な誤読」も、鉄道史研究家の緻密な考証も、埼玉学という巨大な器の中では、等しい価値を持つ。なぜなら、そのどちらもが、埼玉という土地と関わる中で生まれた、紛れもない「真実」だからだ。それは、一つの「正解」を頂点とするピラミッド構造ではなく、あらゆる物語が共存可能な果てしなく広がる生態系の学である。この受容性こそが、埼玉学を「玉」のような存在たらしめる。玉は磨かれるほどに、どこから光を当てても柔らかく輝き、どんな坂道でも、どんな人の手の中にあっても、その形を変えることなく自由に転がっていくことができる。「操(みさお)の桜」は、埼玉の醸す光の環なのだ。一人ひとりの心内に通ずる古道に、静かに耳を澄ましてみる。あの学生に心の中で「ありがとう」と知らずつぶやいていた。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第9回は、この夏、井坂教授が埼玉未来大学で埼玉学に関する5回の講義を行い、参加者と会話をする中で悟った埼玉学の「真髄」について述べていきます。 埼玉学ツアーに出る この夏(2025年)、私は生涯学習の新たな地平を拓く「埼玉未来大学」(学長・大野元裕知事)の講座で、県内5都市を巡る機会を得た。西部学園(川越市)、東部学園(春日部市)、北部学園(熊谷市)、中央学園(伊奈町)、そして南部学園(蕨市)、どの会場においても、私は冒頭に必ずこうお話してきた。「世の中ではウェルビーイングやマインドフルネスなど、様々な幸せの形が語られますが、私が長年の思索と経験の末に、一つだけ確信している幸せの形があります。それは、『故郷を心から愛している人の幸せ』です」。 「埼玉学」について語る筆者 この旅を終えた今、私はその言葉が紛れもない事実であったことを、心の底から実感している。なぜなら、私が行く先々で会ったのは、まさに郷土を深く愛する真の「埼玉学徒」たちであったからである。私が声高に説くまでもなく、埼玉学を体現する人々は、すでにこの土地の至る所に、深く静かに呼吸していたのだ。埼玉未来大学は、人生の円熟期を迎えた方々が、再び学びへの情熱を燃やし、地域との新たな関わりを見出すための、活気に満ちたコミュニティである。その活動は、高齢化社会における生涯学習の理想的な姿を提示しており、「人生百年」時代のお手本ともいえる。その一端を担う講座は、私にとっても大きな挑戦であったが、蓋を開けてみれば、毎回多くの方々が会場を埋め尽くしてくれた。その光景は、埼玉に眠る知的好奇心がいかに巨大であるかを雄弁に物語っていた。 知の巡礼-各地で触れた郷土への眼差し 旅の始まりは、6月26日の西部学園、ウェスタ川越からであった。7月4日に東部学園(春日部市民文化会館)、7月23日に北部学園(熊谷文化創造館さくらめいと)、7月29日に中央学園(埼玉県県民活動総合センター)、7月30日には南部学園(蕨市民会館)へと続く。言うまでもなく、会場によって埼玉学は異なる形をとる。同じ埼玉でも住む場所によって見える風景はまったく違う。熊谷市のさくらめいとでは、異なる趣があった。「あついぞ、熊谷」のキャッチフレーズで知られるこの街だが、私が対面したのは、夏の暑さにも似た表面的な熱気ではなかった。利根川と荒川に挟まれた肥沃な大地にはぐくまれた歴史の重みをその身に背負った人々の、静かで揺るぎない情熱であった。そして、日本で最も小さな市である蕨市の市民会館で会った皆さんの、落ち着いた成熟した雰囲気も忘れがたい。中山道の宿場町として栄えた歴史を持つこの街には、古くからの住民と新しい住民が混ざり合いながらも、独自の市民文化が醸成されている。どの会場でも、共通していたことがある。それは、休憩時間の熱気である。途中休憩をとるとき(みなさまそれなりご年配でいらっしゃるので)、次から次へと話しかけてきてくれる。ある方は「さっき話に出てきたあの場所は、私が子供の頃に遊んだところです」と目を輝かせ、また別の方は、私が提示した史料の解釈について、見解を熱心に語ってくれる。いずれも私よりはるかに詳しい。明らかに。私がスクリーンに映し出すのは、やはり文献、あるいは思索から得た、知識に過ぎない。しかし、参加者の心には、何十年という歳月をかけて土地と共に歩んできた、生きた記憶が満ち溢れている。その温かな眼差しと、血の通った言葉の数々に触れるたび、私は「故郷を愛する人の幸せ」を感じないわけにはいかなかった。 川越での対話 ウェスタ川越での出来事であった。講義の中で「埼玉三大銘菓」などのクイズを出したところ(答えの一つは川越の「芋菓子」)、休憩時間に「『三大○○』というのは、いったいどこが公式に決めたものなのか」という、実に答えにくい質問が来た。正直「まいったな」と思ったその瞬間、私は悟った。これこそが「埼玉学」の真髄なのだと。その方は、私に話しかけたかった。問いたかったのだ。誰もが風通しよく埼玉について語り合い、新たにつながりが生まれていく。それこそが埼玉学の醍醐味なのである。話題など何でもいい。何が正しいか間違っているかなど、埼玉学の広大無辺さと比べたら取るに足りない。体系化された知識のみが学問ではない。否、むしろそれだけでは学問は骨に過ぎない。皆が熱を込めて語ってくれる、自らの生活に根差した記憶。ご近所の歴史の細部へのこだわり。それら一つ一つに対する誇りこそが、学問に血肉を与えるのである。 埼玉とは地名ではない、旅なのだ 講座ではクイズも交え、埼玉の魅力を多角的に紹介。スクリーンは埼玉銘菓「十万石まんじゅう」。 確かに「埼玉学」をあえて始めたのは私であったかもしれない。だが、真の「埼玉学徒」は、私がそれを始めるはるか前から県内外の至る所にいて、日々の生活の中で、郷土の物語を紡ぎ、守り続けていた。私の役割は、彼らの語りに耳を傾け、点在する知を繋ぎ合わせ、光を当てる触媒に過ぎない。かねがね私は思ってきた。埼玉とは、地図の上に引かれた行政区画の名称ではない。それは、一つの思想であり、詩であり、旅なのだと。そこに住まう人々が、自らの故郷を愛し、探究し、そして語り継いでいく、終わることなき時の連なりなのである。埼玉未来大学での出会いは、私にその一端に触れるという、かけがえのない喜びを与えてくれた。この夏、私がいただいた最高の宝物は、埼玉学徒たちとの出会いそのものであった。改めて参加くださった皆様、埼玉未来大学のスタッフの方々に御礼を申し上げたい。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第8回は、井坂教授の故郷・加須市で講演されたミュージカル「クリスマス・キャロル」(主催:ミュージカルかぞ)を観劇した際のエピソードです。 わが故郷・大利根 7月の終わり、うだるような陽光がアスファルトを直撃していた。わが故郷・大利根(加須市)に戻ってきたのは、畏友・阿瀬見貴光さん(ミュージカルかぞ主宰者、声楽家)が心血を注いで創り上げたミュージカル『クリスマス・キャロル』を観るためだ。真夏にクリスマス。アスタホール。実によいものである(KUWATA BANDの「MERRY X'MAS IN SUMMER」は名曲だった)。この日の奇跡は、実は開演前から始まっていた。本番直前の慌ただしい空気の中、阿瀬見さんに「ちょっとだけ」と手招きされ、私は舞台の袖からステージの上へと導かれた。客席のざわめきを一身に浴びながら、私はこの地が生んだ大音楽家、下総皖一の話をほんの少しだけさせていただいた。 日本の音楽教育を築いた巨星--下総皖一 下総皖一--。その名を口にするとき、脳裏には決まって、小学校一年生の教室の光景が蘇る。担任の長沼先生が、古びた足踏みオルガンのペダルを踏みながら弾いてくれた『野菊』の、切なくも美しいメロディー。それが私の音楽の原体験だった。私が卒業した東小学校と大利根中学校の校歌も、下総皖一の作曲によるものだ。 故郷が生んだ大音楽家、下総皖一の像の前で(加須市大利根) 長じて知ったことだが、下総皖一は、一地方が生んだ音楽家の枠に収まる人物ではなかった。彼は、日本の音楽教育そのものの礎を築いた、まさに巨星である。東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)で学び、ドイツに留学、最先端の音楽理論を修めた後、母校の教授となり、ついには学長の重責まで務め上げた。その功績は、数え上げればきりがない。『たなばたさま』『花火』『ほたる』『かくれんぼ』。誰もが一度は口ずさんだことのあるこれらの童謡・唱歌は、すべて下総の作曲によるものだ。その旋律は、奇をてらうことなく、日本人の心の琴線に触れる叙情性を湛えている。その作品群は、戦後の日本の子どもたちの情操教育に計り知れぬ影響を与え、私たちの「音楽的原風景」そのものとなっている。 また、教育者、理論家としての功績も大きい。数多くの音楽教科書の編纂に携わり、日本の学校教育における音楽の体系化に尽力した。その明晰な理論は、後進の作曲家や教育者たちにとって、揺るぎない道しるべともなった。利根川沿いののどかな町から、日本の近代音楽界を創造した一人が生まれた事実は、何度考えても奇跡としか言いようがない。私自身がそこで育ったから、なおさらそう思えてくる。 「埼玉のワーグナー」と聖地大利根 そんな奇跡の土壌に、今また新しい才能が花開いている。それが阿瀬見貴光さんだ。阿瀬見さんは本来声楽家だが、作曲だけでなく、脚本、演出、そして指揮まで、ミュージカル制作に関わるすべてを一人でこなしてしまう。リヒャルト・ワーグナーが理想とした「総合芸術」そのものである。ワーグナーが理想を実現するために聖地「バイロイト祝祭劇場」を建設したように、阿瀬見さんはこの加須の地で総合芸術を体現している傑出した個性なのだ。そう考えると、このアスタホールは、阿瀬見さんのバイロイト祝祭劇場になるべきではないか、と私は大真面目に思う。日本の音楽教育を支えた下総皖一と、総合芸術を創造する阿瀬見貴光さん。実に似つかわしいではないか。 利根川の岸辺でスクルージになる 「ミュージカルかぞ」第11回本公演(アスタホールにて) やがて照明が落ち、舞台が始まる。ディケンズの原作で知られる、強欲で孤独な老人スクルージの物語。舞台の背景にロンドンのテムズ川の霧が見えるとき、私の心には故郷を悠久に流れる利根川の景色が重なって見えていた。スクルージが過去のクリスマスの亡霊に導かれ、辛く悲しい少年時代を突きつけられる。その瞬間、私は観客であることを忘れ、彼と共に時を遡っていた。利根川の流れが過去と現在、そして未来をつなぐように、舞台上のスクルージと、客席にいる私とが、不思議な融合を果たしていく。 通った小学校への通学路は、アスタホールから目と鼻の先だ。その風景、友達の顔、少年野球の歓声が、阿瀬見さんの音楽によって鮮やかに蘇ってくる。音楽の力とはかくも恐ろしい。それは時空を超え、人の心の最も柔らかな部分に触れ、硬い蓋で閉ざしていたはずの記憶の扉を難なくこじ開けるマスターキーのごときものだ。 終演後、「本当の故郷」 スクルージが改心し、愛と喜びに満たされたフィナーレでは、私も心からの拍手を送っていた。夢見心地でホールの外に出ると、凝縮された熱気が肌を撫でた。熱を吸った大利根の田園からは、懐かしい土の匂い、そして生命力を伴う水の実在感が立ち上がってくる。故郷とは、生まれ育った場所とは限らない。それは記憶の織りなす時の連なりのことなのではないか。あの日、大利根のアスタホールで私が受け取ったのは、人生で最も温かい、真夏のクリスマスプレゼントだった。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・教養教育センターWEBページ

-

【知・技の創造】万博という円環

設計に込める構想 現在開催されている大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、その設計と構想には都市的・建築的な意義が込められています。夢洲という人工島に突如現れるこの仮設都市は、従来の都市構造─中心と周縁、効率と消費、競争と排除─の限界を浮き彫りにし、それを超克しようとする試みとして注目されています。 工事中の万博空撮写真 建築家・藤本壮介氏による会場デザインの最大の特徴は、その環状型の配置です。中央に巨大な回廊「リング」を据え、その下に各国・企業のパビリオンが点在する構成は、従来の軸線的・階層的な都市設計とは一線を画します。リング=円という構成は、古来より強い中心性を持つ完璧な形として、権威の象徴に多く用いられてきました。例えば、ローマのパンテオンでは、建物の中心から神を象徴する光が降り注ぐように設計されていますし、パリの都市構造も凱旋門などの記念碑を中心に据え、放射状・円環状の道路によってその中心性を強調しています。また、円形の都市や建築は、外部から内部を守る防御の形としても多用されてきました。中国の客家土楼という集合住宅は外敵から身を守る擁壁として機能し、イタリアのパルマノーバなどの要塞都市でも円形構成が見られます。 今後の可能性と近代都市 妹島和世氏と西沢立衛氏の設計による金沢21世紀美術館は、こうした歴史的な円形構成の意味を大きく転換させた建築として注目されました。この美術館では、円形を「すべての方向が正面」と捉え、複数の入り口を設け、外周の壁を全面ガラスとすることで視覚的な開放性を実現。内部には展示室が島のように等価に配置され、階層性のない空間が生まれています。 大阪・関西万博においても、中心近くに森が配置されているものの、動線の起点とはされず、体験として中心と周縁の境界は曖昧です。また、巨大なリングは幅があり、通路でありながら居場所にもなっており、2階に上がることもできます。その最高地点に登るとリング全体が見渡せ、周縁でありながら円全体が中心のような印象を与えます。地上レベルでは柱がグリッド状に林立し、どこからでも入場可能であることも大きな特徴です。こうした設計は訪問者に自由で非直線的な体験と印象を促し、階層性を前提とした近代都市モデルからの脱却を象徴しています。この万博が一時の夢にとどまるのか、それとも都市と建築の在り方を問い直す契機となるのかは、今後の実装と継承の意思にかかっています。私たちは、この人工島の風景から、持続可能で包摂的な空間づくりの可能性を汲み取ることができるでしょうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年9月5日号)掲載 Profile 岡田 公彦(おかだ きみひこ)建設学科教授 神奈川県横浜市生まれ。その後、旧大宮市(現さいたま市)で育つ。明治大学理工学部建築学科卒。専門は建築設計、デザイン、街づくり。

-

新たなリカンベント自転車でレースに挑戦、そして未来への可能性

Introduction 院生時代から研究生になった現在まで、高出力機構(SDV)リカンベント自転車の研究を続けている佐藤正承さん。2023年7月の「【大学院生による研究紹介】高出力機構(SDV)リカンベント自転車の研究」でどの様な研究を行っているか紹介しましたが、今回はその続編です。新たなマシーンの組立作業を行い、リカンベント自転車による初めてのレースに出場し、優勝するまでを記録した実践投入編をぜひお読みください。 はじめに 自転車は、エコでクリーンな乗り物として幅広い層に支持され、日常生活の移動手段として利用されています。しかし、多くの自転車は短距離移動を主としており、長距離を快適に走行できるモデルは限られています。そこで私は、長距離走行に適した「リカンベント自転車」と国の研究機関が人間の得意とする動作を追及して開発した、長円(トラック型)軌道に沿って回転する高出力駆動機構“SDV”を組み合わせた「SDVリカンベント自転車」を研究しています。 SDVリカンベント自転車 https://www.iot.ac.jp/magazine/research/20230705_1/ 新たなマシーンの組立と挑戦への準備 2024年の年末、SDVの開発者であるオーテック有限会社の織田紀之氏より、SDV関連の仕事はすべて終了したという一報を情報メカトロニクス学科の岡根利光教授から耳にしました。それに伴い、リカンベント関連の部品を提供していただけることになり、年明け早々に指導教員である佐久田茂教授と共にオーテックに伺いました。織田氏と直接お会いし、SDVに込められた“こだわり”や“魂”が、言葉にせずとも強く伝わってきました。改めて、SDVという駆動機構は織田氏の情熱と芸術性が織り交ざった作品であると確信しました。私はその思いを受け継ぎ、より一層気を引き締めて研究に取り組む決意を固めました。大学に戻ると早速、大会に出場するマシーンを完成させるべく、作業に着手しました。2024年は多忙のため大会への出場機会が少なく、2025年こそは大会に出場するという目標を密かに掲げていました。まずは部品の在庫管理から始め、不足しているパーツを洗い出しました。その後、織田氏から提供いただいた組立図を参考に、組立手順を検討しました。最初の大会は6月下旬、長野県松本市で開催される「ツール・ド・美ヶ原」です。すでに大会まで2か月を切っていて、急ピッチで作業を進める必要がありました。最初の工程の塗装は4月下旬から開始しました。カラーリングについてはさまざま悩んだ末、現行のリカンベントと同色を採用しました。ただし、駆動部分であるSDVの本体だけは特別仕様にしたいと考えました。というのも、SDVの頭文字 “S” には「Super」という意味が込められているからです。その名にふさわしい仕上げを検討した結果、「ラメフレーク塗装」を施すことにしました。この塗装は、暗所では下地の色が強調され、太陽光などの光が当たるとラメが七色に輝くという面白い仕掛けがあります。リカンベントの心臓部とも言える駆動機構に、敬意とこだわりを込めた表現としました。 組立前のフレーム その後、いよいよ本格的にマシーンの組立に入りました。組立作業の中でも重要視したのがブレーキの性能です。ブレーキは停止に必要不可欠な要素ですが、それだけではありません。コーナー手前で的確に減速できれば、スムーズかつ安定してコーナーを抜けられます。また、ブレーキのタッチが軽くなることで操作時の安心感が格段に増します。ここまでブレーキにこだわる理由の一つに、ツール・ド・美ヶ原のコース特性があります。ゴール直前には長い下り坂が待ち構えていて、そこはリカンベントの本領が発揮される区間です。しかし、ブレーキ性能が不十分なマシーンでは、速度を上げることに不安を感じ、せっかくのポテンシャルを活かしきれません。現代の主流であるディスクブレーキと比べると、本マシーンのブレーキ性能は劣るところもあります。そこで、この差を埋めるためには最終的に握力(パワー)がものを言う場面もあります。こうして土日も返上して作業を続け、なんとか大会の4日前に、無事マシーンを完成させることができました。 リカンベントで挑むツール・ド・美ヶ原参戦記 ツール・ド・美ヶ原は、長野県松本市で毎年6月下旬に開催されるヒルクライムレースです。コースの大部分は登坂区間で構成されていて、スタート地点の浅間温泉は標高約640メートル、ゴール地点である美ヶ原高原自然保護センターの標高は約1,910メートルに位置します。両地点の標高差はおよそ1,270メートルで、全長は21.6キロメートル。その平均勾配は5.9%とされ、国内屈指の難コースとして知られています。「平均勾配5.9%」という数字だけを見ると、それほど過酷には感じないかもしれません。しかし、実際のコースはアップダウンが多く、終盤には長い下り坂も含まれているため、“平均勾配詐欺”と揶揄されることもあります。中でも名物とされるのが、スタート直後に現れる激坂区間です。浅間温泉から美鈴湖までの間には、最大勾配が18%を超えるセクションが存在し、脚に自信のあるサイクリストも苦戦を強いられます。こうした難所に挑もうと、毎年1,500人以上の参加者がこの大会に集結します。さらに特筆すべきは、この大会が国内で唯一、ヒルクライムのレースにおけるリカンベントクラスが設けられている点です。そのため、全国からリカンベント愛好家が集まり、情報交換や交流の場としても機能しています。一部では「リカンベントの甲子園」と呼ばれるほど、リカンベント乗りにとっては特別な大会です。 コースマップ レース当日 いざ出陣! 出発日前日の試走では思わぬトラブルにも見舞われましたが、応急処置でなんとか準備を整え、いよいよレース当日を迎えました。レース当日の天候は快晴でまさに自転車日和。昨年は嵐のような天気だったため、「今年は晴れてよかった」と心から思いました。私が出場するリカンベントクラスは、30代・40代クラス、e-BIKEクラスと同じ最終組。会場に着くと、すでにチャンピオンクラスは出走中で、各クラスのライダーたちが準備やウォーミングアップに勤しんでいました。この大会では、チャンピオンクラスを除き、スタート時間が固定されていません。タイム計測により順位が決まるため、出走可能時間内であれば好きなタイミングでスタートできます。ライダーによっては、スタート前にコンディションを整えてから出走するライダーもいます。私はそれにならい、数分遅らせてからスタートすることにしました。スタートラインに立つと、心拍数は常に130bpmを超えていました。深呼吸を繰り返し、心拍をできるだけ落ち着かせていたところで、出走終了5分前のアナウンスが入り、気を引き締めます。私のスタート時刻は8時27分。放送席からの激励を背に、勢いよくペダルを踏みだしました。美ヶ原ヒルクライムは参加者も多く、沿道からの声援も絶えない中、スタート直後から名物の激坂が姿を現します。ギアを軽くし、回転数を上げて挑みましたが、すぐに違和感を覚えました。SDVの特性上、回転数を高くしすぎるとペダリングがぎこちなくなり、スムーズに漕げません。何度もギアを調整して適切な回転数を探りましたが思うようにいかず、ついに足を地面に着いてしまいました。心拍数を見ると180bpmを超えていて、無理をすれば倒れてしまいそうでした。息を整えて再スタートを試みるも、すぐに心拍数は上昇。激坂の厳しさを痛感することになりました。後続のリカンベントライダーにも追い越され、背後には最終走者を示すプラカード車と回収車が迫ってきます。まさか序盤でこんな状況になるとは思いませんでした。それでもなんとか体に鞭を打ち、美鈴湖まで到着しました。ここから勾配は緩やかになり、リカンベント本来の力を発揮する区間に入ります。平地での加速性能は圧倒的で、激坂で苦しんでいたことが嘘のように快調に進みました。前方のリカンベントライダーに追いつくと、「面白い動きしますね」と声をかけられ、しばし談笑しました。レース中とは思えない、穏やかな時間でした。数キロメートル語らいながら走った後、「ゴールまで頑張りましょう」と互いに声を掛け合い、それぞれのペースに戻りました。終盤に差し掛かると、下山中のチャンピオンクラスの選手たちから声援を受け、わずかながら力が湧きました。その声援に背中を押され、ここまで登ってきて改めて気づいたことがあります。傾斜が緩い区間では、シートにもたれたまま強く踏み込めるように感じました。しかし、急勾配では上半身に血が上り、自然と体が起き上がってしまい、シートの反力を活かしきれません。さらにポジションが決まっていなくて、目線の使い方にも不慣れだったため、首への負担も大きくなりました。ぶっつけ本番で挑んだ結果、そのツケは激坂区間だけではなく、勾配が増す終盤になるにつれてじわじわと現れてきたのです。 ゴール手前 思い出の丘 残り6キロメートル地点。ここからはいよいよ、リカンベント最大の見せ場となる長い下り坂です。勾配が始まった瞬間、シートに体を預けるようにして加速します。普段はロードバイクに乗ることが多く、リカンベントの長い下りは今回が初めてでしたが、時速30キロメートルを超えても不安定な感じはなく、むしろ驚くほど安定していました。これは、シートによって体がしっかり固定され、重心がぶれにくくなるためだと考えられます。アップライトポジションのロードバイクは、重心移動が自由な反面、安定性のために体幹の強さが求められます。しかし、日常的に体幹を鍛えているライダーは少なく、状況によって不安定になることがあります。一方、リカンベントはシートの恩恵により、体幹に頼らなくても安心して走行できます。ただし、急カーブなどでは重心移動がしにくいため、ブレーキによる減速は欠かせません。それでも美ヶ原の下りはライン取りさえ間違えなければ、最小限の舵角で曲がることができ、大きな減速を必要としません。実際、終盤の下りではタイムロスも少なく、安全かつスムーズに走り抜けることができました。そして、最後の上り坂を登り切り、ついにゴール。苦しさと楽しさ、そして多くの学びを得た美ヶ原ヒルクライムでした。 心拍数と標高から見るヒルクライムの記録 美ヶ原を走り終えて マシーントラブルもなく、脚の疲労も大きく蓄積せずに無事にゴールを迎えることができました。ゴール地点の美ヶ原高原自然保護センターの標高は1,910メートル。強い日差しでしたが、標高の高さゆえ空気はひんやりとしていて、汗をかいた身体にはちょうどよい気温でした。すでに多くの参加者が下山していたため、ゴール地点は混雑もなく、落ち着いた雰囲気が広がっていました。マシーンを止めて一息ついていると、数人のライダーから声をかけられました。やはり注目を集めたのは、SDV独自の駆動機構でした。外観が複雑に見えるこの構造は、整備性を不安視する声もありました。しかし、実際に動かしてみるとその動きは極めてメカニカルで、見る者の興味を強くひきつけます。自転車に機能美を求める人にとって、このSDVの駆動機構は非常に魅力的です。その魅力を引き立てるため、駆動部にラメ入りの塗装を施し、静止状態でも存在感を放つように仕上げました。こうして自転車談義に花が咲き、楽しいひとときとなりました。 SDV駆動機構 しばらくすると、先ほどレース中に会話したリカンベントライダーもゴールしました。再会を喜び、健闘を称え合った後、下山の準備をしました。下山は数グループに分かれて行われ、私たちは「せっかくなのでのんびり行こう」と最終グループを選びました。コースは美ヶ原特有のアップダウンが連続するため、下山といえども登坂を避けられません。途中の上り坂では「もう漕げない」と弱音を漏らすライダーもいたほど、下山とは名ばかりの体力を要する行程でした。それでも私は、レースより速度が出ていなかったためか、不思議と苦もなく登ることができました。おそらく、SDVの持つ特性によるものだと思います。少なくとも、通常のクランク構造では決して味わえない感覚です。 苦戦の中で見えた未来 今回のタイムは2時間37分でした。決して良い記録とは言えませんが、それでも優勝することができました。事前の練習もなく、ぶっつけ本番で挑んだレースは想像以上に厳しいものでした。特にヒルクライムでは、“軽量化”が何よりも重要視される中、マシーン重量17キログラムと一般的なヒルクライム用機材と比べると重く、普段使用しているロードレーサーは10キログラムもありません。そのため、登坂においては苦戦を強いられる場面もありました。加えて、チェーン錠やドリンクなどの装備もあったため、総重量としては20キログラム前後となり、ヒルクライムでは大きな負荷となりました。こうした戦略ミスはありましたが、それでも今大会の目標に掲げていた「完走」を果たせたことは、嬉しい成果です。リカンベント自転車に対して「登坂には不向き」と囁かれる理由も、今回の実走を通じて身に染みて理解できました。しかし、登坂に不向きとされるリカンベントの弱点をあえて抱え込み、利点へと転じることこそSDVの真価だと信じていました。変化し続ける勾配や路面状況といったレース特有の条件に順応し、推進力へと変えていく。それがまさに千変万化の極意と呼べる駆動機構の力です。そうした信念を胸に走り切り、フィニッシュラインを超えたとき、真っ先に感じたのは意外なほどの足の軽さでした。通常、レース後には足の筋肉に強い疲労感が残りますが、今回そのような感覚はほとんどありませんでした。むしろ「まだ漕げるのではないか」と思えるほど体力に余裕がありました。ここで一つの疑問が生じます。「自分は果たしてレース中に100%の実力を出し切れたのか」それとも、「SDVという駆動機構が、人間の得意とされる動きに適しており、従来のクランク構造に比べて疲労が蓄積しにくいのか」というものです。レースを終えた時に「やり切った」と思える達成感は確かにありました。だからこそ、私は後者の可能性を信じたい。もし、SDVの駆動構造が長距離移動において疲労を軽減する構造であるなら、それが今後の社会において大きなメリットとなり得ます。長距離移動をより快適に走れる自転車が普及すれば、用途の幅は格段に広がり、利用者も確実に増えるでしょう。そうした未来の可能性を秘めたSDVが、今後さまざまな場面で採用され続けることを心から願ってやみません。 原稿ものつくり大学研究生 佐藤 正承(さとう まさよし) 関連リンク ・【大学院生による研究紹介】高出力機構(SDV)り患エベント自転車の研究・情報メカトロニクス学科 精密機械システム研究室(佐久田研究室)

-

【知・技の創造】数理モデルとものづくり

行列と人々の思考 皆さんは航空機に乗る際、「乗客はなぜ行列を作るのだろう」と不思議に思ったことはないでしょうか。電車やテーマパークの場合は理解できます。その空間への入場が早ければ早いほど、受けられるサービス(ここでは座席の確保や、アトラクションの待ち時間)が向上するためです。しかし航空機の場合、座席は事前に指定されています。それにもかかわらず、乗客は列を成すのです。思いつくのは、「早く機内に入らないと、荷物棚が埋まってしまい、かばんやお土産が入れられなくなるから」などの理由でしょうか。確かに自席の上に荷物を入れられないと、空いている荷物棚を探す羽目になりますね。下手をすると座席から遠く離れた場所まで行かなければならないかもしれません。しかしながら、手荷物が大きく制限されているLCC(格安航空会社)の場合はどうでしょう。荷物棚が埋まる心配はあまりなさそうですが、それでもゲートの前に列ができている光景をよく目にします。 行列の緩和をするには これは日本のみならず、世界各国の空港でも同様です。やはり乗客には「早く乗り込みたい」という心理が働き、自然と行列を形成するものと考えられます。航空会社は搭乗する順序をグループで分けたり、後方座席や窓側の乗客から搭乗させたりと、あの手この手で行列の緩和を試みています。私の研究室では、このような現象、特に人や航空機の流れをコンピューター上で再現する、数理モデルというものを研究しています。先の乗客の例ですと、機内の環境をコンピューター上に用意してやり、そこに多数の乗客モデルを流し込みます。乗客モデルには、「自席に向かって歩く」「前が詰まっていたら止まる」「自席に着いたら荷物を格納し、着席する」「着席した後も、窓側席の乗客が来たら再度立ち上がる」と言ったルールを設定しておきます。単純なルールですが、これを数百人分、同時並行的に動作させると、驚くほど実際の行列に似たシミュレーションを行うことができます。また人の挙動だけではなく、航空機の交通流も研究対象の一つです。航空機も人や車と同じく、「行列」が存在します。例えば羽田空港を出発する際、飛び立つまで長らく地上で待機していた経験はないでしょうか。空港の処理能力には限界があるため、混雑する時間帯においては行列が発生するのです。このような航空機の状態も、コンピューター上で再現することができます。 数理モデルの活用と今後 数理モデルにはさまざまな種類がありますが、どのモデルにおいても対象の挙動データの取得が重要です。よってさまざまな機材を組み合わせ、実験装置を構築する必要があります。本学には設計から加工まで対応できる環境が揃っており、実験装置を自分たちで製作することができます。前職では、装置といえば購入するしかなかったため、想像だにしなかったことですが、このような何でもできる環境が整備されていることに驚くとともに、学生たちが少しうらやましくもあります。数理モデルは作って終わりではなく、その後の活用方法が重要です。今後は、自分の専門ではない現象の数理モデル化にも手を広げ、さまざまな実験装置を製作してデータを取得し、現実世界の多種多様な問題解決に取り組んでいきたいと考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年8月8日号)掲載 Profile 上原 健嗣(うえはら けんじ)情報メカトロニクス学科准教授 北陸先端科学技術大学院大学・博士後期課程修了。博士(情報科学)。国土交通省航空局を経て2025年より現職。専門は数理モデル、離散事象シミュレーション。

-

【知・技の創造】住宅の気密性能

隙間風のあれこれ 私は主に住宅の省エネ・快適・耐久性(防露・乾燥)の向上について研究しており、その一つに、住宅の気密性能(隙間の大きさ)に関する研究があります。住宅外表面の隙間が大きいと、その隙間からの外気の出入りによって、暖冷房エネルギーの増大を招き、冬期には足元に冷たい気流が生じて不快になります。これは外部風がない時でも生じます。冬期は室内の温度が外気に比べて高いので、住宅上方の隙間から室内空気が流出し、1階下方の隙間から外気が流出します。 隙間風の寒さに困っている方、またはより省エネにしたいけど、費用面で改修に躊躇されている方は、例えば1階の幅木下だけでも塞ぐ、あるいは床下に潜って壁下の手の届くところだけでも隙間を塞ぐ工事を行ってみてください。暖かくなったとの実感が得られるかを保証するのは難しいですが、暖房エネルギーは確実に減ります。 気密測定と建物の関係性 この住宅全体の隙間面積を測定する方法(気密測定)はJISで制定されています。室内の空気をファンで排気することを思い浮かべてください。気密性が良い(密閉性が高い)建物では少量の排気で、内外の気圧差(差圧)が大きくなり、気密性の悪い建物では、大量に排気しても、各所の隙間からどんどん外気が入ってくるので、あまり差圧がつかないことが想像できるかと思います。 この性質を利用したものが気密測定で、ファンの流量を3段階以上変えて、それぞれで得られる排気量と差圧の関係の累乗関数から、隙間面積に換算します。ただ、この測定には大きな排気ファンも含めて、それなりに高額な専用の器材が必要です。そこで、排気に台所のレンジファンを利用して簡易化できるのではと考えて、昨年、ある企業の支援を得て特許を取得し、廉価で販売し始めました。これには、測定器そのもののコストダウンだけでなく、コンパクト・簡易化したことで測定の人件費も大幅に下げられると見込んでいます。 レンジフードを利用した気密測定 建築は耐久性や断熱性など、実際に出来たものが設計の通りの性能なのかを確認することが難しい分野です。その中で、気密性能は完成後の現場測定で分かる性能です。また、木造住宅の場合は(吹付け断熱工法の場合を除くと)、工事全般の丁寧な施工が気密性能に影響するので、それを測る目安にもなると考えています。それゆえ、私は今後の全ての住宅で建築者が気密性能を確認してから住まい手に引き渡してほしいと思っています。今回開発した測定器がその一助になれば良いと思っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年7月8日号)掲載 Profile 松岡 大介(まつおか だいすけ)建設学科教授 東洋大学大学院博士前期課程修了。京都大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)・一級建築士。2017年4月より現職。専門は建築の温熱環境分野。

-

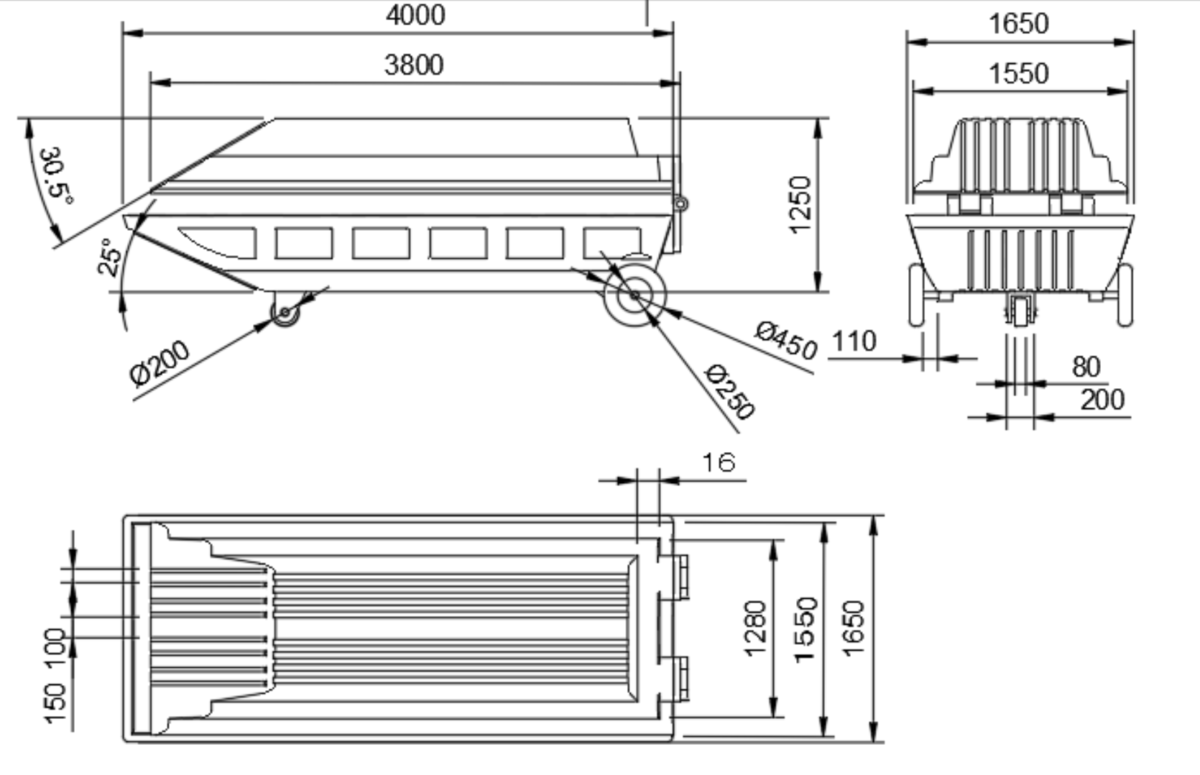

【知・技の創造】「揚舟」の復権を目指して

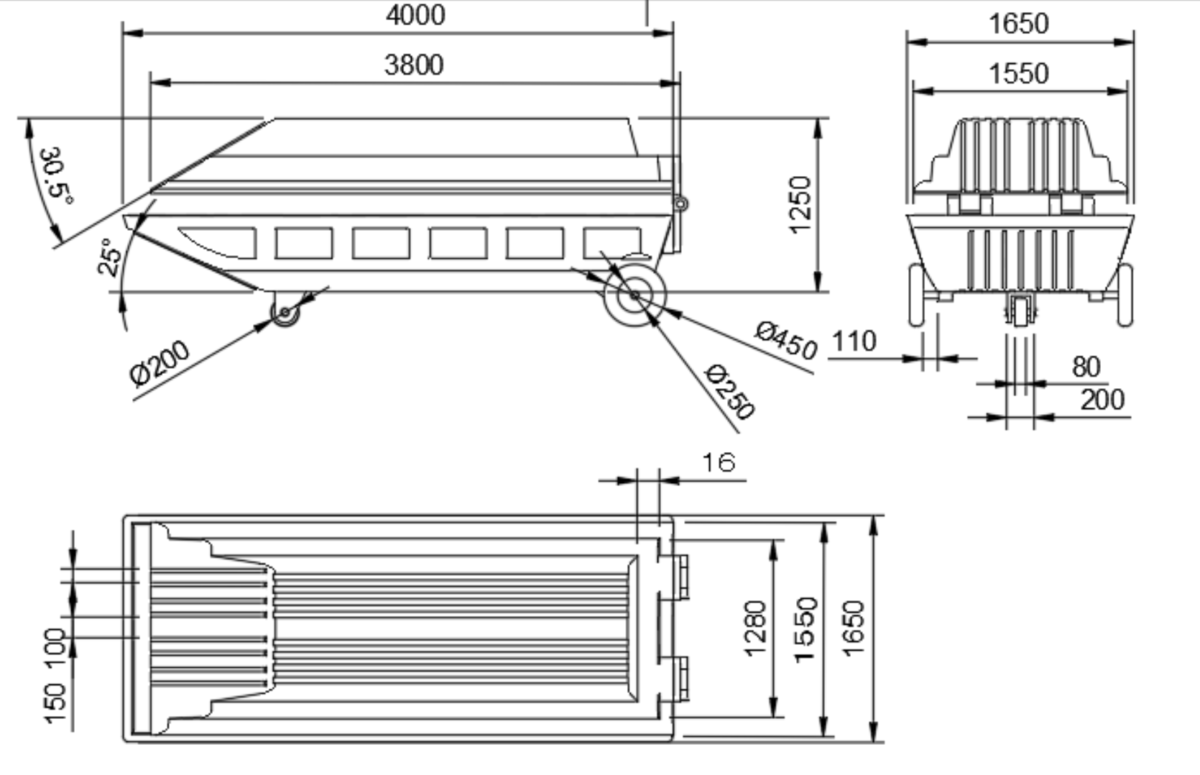

人々を救う揚舟 皆さんは「揚舟(あげぶね)という舟をご存じでしょうか。 揚舟とは、洪水が頻発する地域で使われていた小型の舟で、普段は軒下などに吊るして保管し、水害時に人や家畜を乗せて避難するために使用されていました。埼玉県近郊では群馬県板倉町をはじめとする渡瀬川流域で使用されていたことが知られています。 私の研究室に所属するバングラデシュ出身の留学生、フォイサルさんは、この揚舟を現代的に再解釈し、洪水被害が深刻な母国バングラデシュにおいて避難用具として活用できる舟のデザインを考案しました。 バングラデシュでは毎年7月から8月の雨季に、ベンガル語で「ボルシャ」と呼ばれる洪水が発生し、国土の約2割が冠水します。これは浸水被害をもたらす一方で、雨季後の農作物や魚介類の生育を促す「恵みの雨」としての側面もあります。 しかし、さらに深刻なのが「ボンナ」と呼ばれる大規模な洪水です。これは10年に一度ほどの頻度で発生し、河川の増水により国土の3分の1から半分以上が冠水する、甚大な被害をもたらします。 こうした洪水により多くの住民が避難を強いられますが、バングラデシュでは男性が国外に出稼ぎに出ている家庭も多く、女性や子ども、高齢者が自力で食料や荷物を運びながら避難しなければならないケースが少なくありません。 道具をアップデートする フォイサルさんのデザインでは、木材よりも軽量で耐久性に優れたFRP(繊維強化プラスチック)を素材に使用することを前提とし、さらに車輪を取り付けることで、力の弱い人でも容易に避難できるよう工夫されています。 船体の形状は、1/15スケールの模型を複数制作して比較検証を行い、高い剛性と積載のしやすさ、水流に対する抵抗の少なさを兼ね備えた設計が実現されました。 最大の特徴は、普段は「蓋」として機能しているフロートにあります。このフロートは水上で展開することにより、舟の安定性と積載能力が大きく向上し、最大で400キロの荷物を載せることが可能です。 また、船体とフロートはコンパクトに重ねて輸送できる構造となっており、ワンボックスカーや2トントラックの荷台にも積載可能なサイズで設計されています。これにより、輸送コストの削減が図られており、販売価格は3万5000タカ(日本円で約5万円)程度に抑えられる見込みです。 現在、日本には世界中から多くの観光客が訪れ、さまざまな日本文化に注目が集まっていますが、この事例のように、日本の気候や風土から生まれた道具を現代的にリデザインし、世界の人々の暮らしに役立つ新たな道具として再生することも、重要な文化発信の一つでもあると考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年6月6日号)掲載 Profile 町田 由徳(まちだ よしのり)情報メカトロニクス学科教授 東京造形大学デザイン学科卒業後、デザイン事務所勤務、岡崎女子短期大学准教授を経て、2020年より現職。専門はプロダクトデザイン。