研究

- 新着順

- 人気順

-

【知・技の創造】「揚舟」の復権を目指して

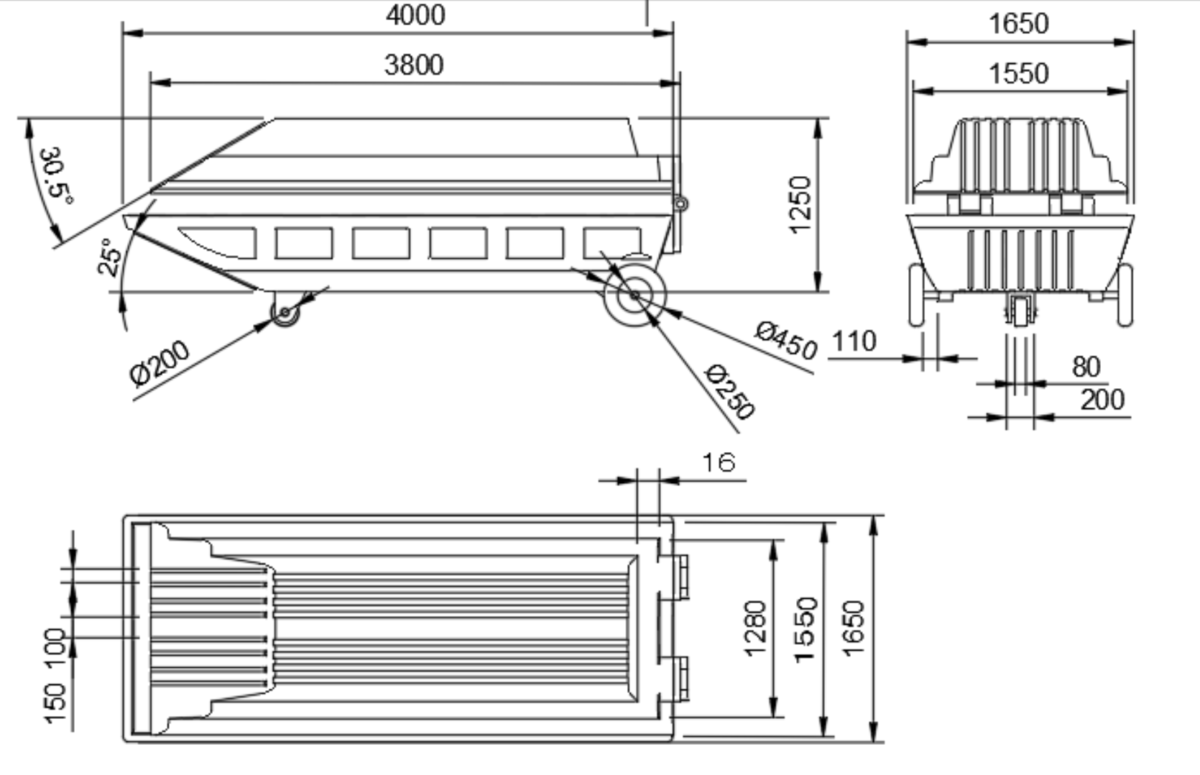

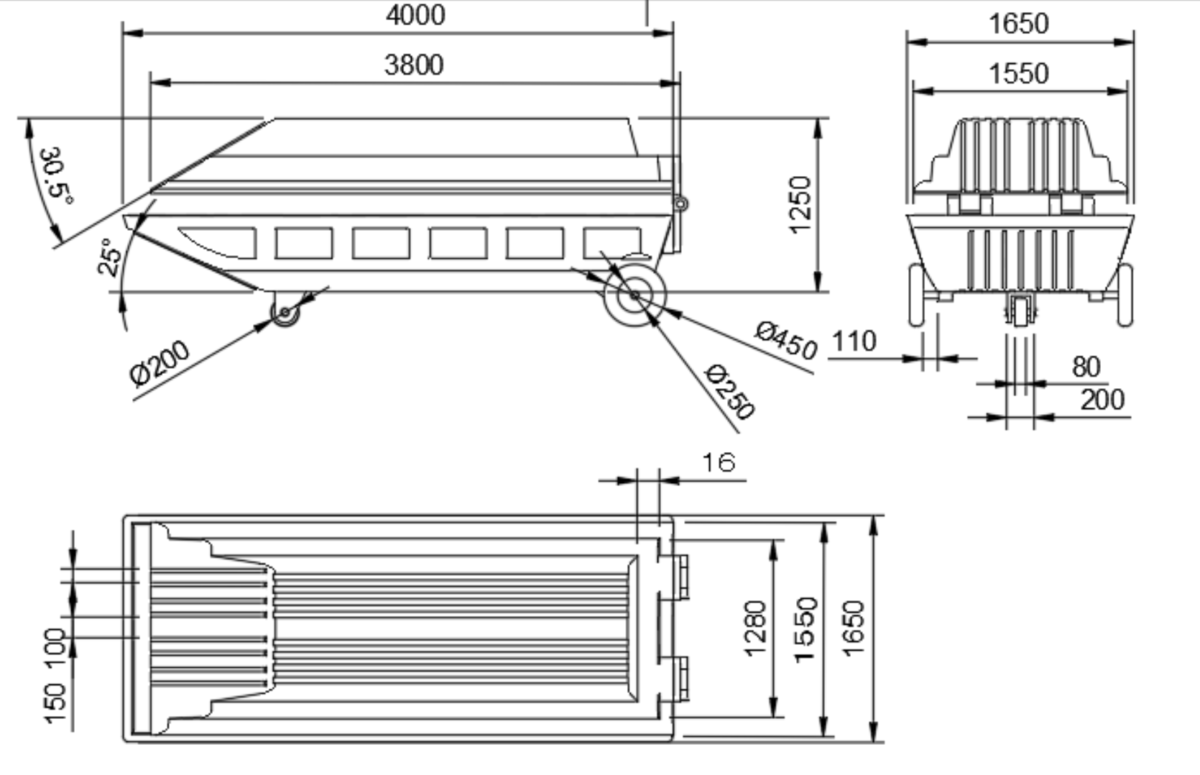

人々を救う揚舟 皆さんは「揚舟(あげぶね)という舟をご存じでしょうか。 揚舟とは、洪水が頻発する地域で使われていた小型の舟で、普段は軒下などに吊るして保管し、水害時に人や家畜を乗せて避難するために使用されていました。埼玉県近郊では群馬県板倉町をはじめとする渡瀬川流域で使用されていたことが知られています。 私の研究室に所属するバングラデシュ出身の留学生、フォイサルさんは、この揚舟を現代的に再解釈し、洪水被害が深刻な母国バングラデシュにおいて避難用具として活用できる舟のデザインを考案しました。 バングラデシュでは毎年7月から8月の雨季に、ベンガル語で「ボルシャ」と呼ばれる洪水が発生し、国土の約2割が冠水します。これは浸水被害をもたらす一方で、雨季後の農作物や魚介類の生育を促す「恵みの雨」としての側面もあります。 しかし、さらに深刻なのが「ボンナ」と呼ばれる大規模な洪水です。これは10年に一度ほどの頻度で発生し、河川の増水により国土の3分の1から半分以上が冠水する、甚大な被害をもたらします。 こうした洪水により多くの住民が避難を強いられますが、バングラデシュでは男性が国外に出稼ぎに出ている家庭も多く、女性や子ども、高齢者が自力で食料や荷物を運びながら避難しなければならないケースが少なくありません。 道具をアップデートする フォイサルさんのデザインでは、木材よりも軽量で耐久性に優れたFRP(繊維強化プラスチック)を素材に使用することを前提とし、さらに車輪を取り付けることで、力の弱い人でも容易に避難できるよう工夫されています。 船体の形状は、1/15スケールの模型を複数制作して比較検証を行い、高い剛性と積載のしやすさ、水流に対する抵抗の少なさを兼ね備えた設計が実現されました。 最大の特徴は、普段は「蓋」として機能しているフロートにあります。このフロートは水上で展開することにより、舟の安定性と積載能力が大きく向上し、最大で400キロの荷物を載せることが可能です。 また、船体とフロートはコンパクトに重ねて輸送できる構造となっており、ワンボックスカーや2トントラックの荷台にも積載可能なサイズで設計されています。これにより、輸送コストの削減が図られており、販売価格は3万5000タカ(日本円で約5万円)程度に抑えられる見込みです。 現在、日本には世界中から多くの観光客が訪れ、さまざまな日本文化に注目が集まっていますが、この事例のように、日本の気候や風土から生まれた道具を現代的にリデザインし、世界の人々の暮らしに役立つ新たな道具として再生することも、重要な文化発信の一つでもあると考えています。 Profile 町田 由徳(まちだ よしのり) 情報メカトロニクス学科 教授 東京造形大学デザイン学科卒業後、デザイン事務所勤務、岡崎女子短期大学准教授を経て、2020年より現職。専門はプロダクトデザイン。

-

【知・技の創造】歴史的建造物の保存再生

歴史建造物の調査研究 2005年に本学に着任以来、これまでに50件を超える歴史的建造物の調査研究や修復設計・技術指導に関するご依頼を賜り、自身の専門分野となる近世社寺建築を嚆矢に、古民家や本陣建築のほか、近代の洋風建築や足袋蔵、特攻訓練も行われた戦争遺跡、さらには土木遺産となる河川のれんが造門樋や鉄骨バランスアーチ橋に加え、産業技術遺産となる蒸気機関車など、多岐に渡る歴史的遺産の調査研究を学生と共に携わってきました。 横山研究室が復原整備を手掛けた旧忍町信用組合店舗 鍵は建造物と「対話」すること 上掲に伴う調査研究の手法は「実態調査」・「文献調査」・「数例比較調査」の三柱を基軸に進めていくことになりますが、大切なことは実践的な調査研究を通して歴史的建造物との対話がいかに行えるかが鍵となります。つまり、これには現状把握のための精緻な実態調査が必要で、室内空間だけに留まらず、床下・小屋裏・屋根裏と真っ黒に汚れながらも丁寧且つ敏速に膨大な調書を取り、それを整理して図面化することが対話の第一歩につながります。 このような前提のもと、次のステップとして創建当初の姿がどのような形態であったかを探るため、建物を構成する主要軸部の柱や梁などに残存する仕口や埋木痕跡のほか、木材表面に残る釘穴なども隈なく調べることで、復元考察が進められています。なお、近世以前の歴史的建造物は古写真が実在することは殆ど皆無であるため、このためにも文献調査を粘り強く広範囲に行い、絵図や規模を記す文書を見つけ出すことができれば大金星となります。 さらに同一の建築様式となる歴史的建造物との類例比較調査を行い、これらを踏まえながら対話の密度を高めて行けば、徐々に創建当初の姿が見えてくることになるのです。 いずれにしても日々の積み重ねが重要であり、一朝一夕に研究成果の到達を見ることはできませんが、東松山市に所在する箭弓稲荷神社社殿は二年間に及ぶ調査研究の結果、近世最後の大規模権現造形式の社殿であることを明らかとすることができ、昨年の1月19日に国の重要文化財指定に導くことがかないました。 箭弓稲荷神社の調査の様子 地方都市再生の鍵 首都圏に位置する埼玉県においても、残念ながら地方都市では人口減少が見受けられ、これを何とか食い止める施策が官民によって打ち出されています。街輿しに伴う手法はそれぞれの地域的特性に添ったコンセプトに基づき、計画性を持って段階的に進められていますが、これからの時代は「土着性と新規性の融合」が地方都市再生の鍵だと考えられます。このためにも、地域に残存する歴史的建造物をバナキュラー建築に位置づけ、保存再生と積極活用を図ることが重要だと言えます。 これにより、その歴史的建造物は地域のランドマークとなり、結果的にオンリーワンとなる地域ブランディング確立にも寄与し、例えば川越市の「蔵造りの街並み」のように、歴史の香りが漂う越渡として国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されるなど、全国にその名を知らしめることになります。 なお、土着性と新規性の融合比率は、土着性の方が優位でなければなりません。これが過度に逆転すると地域特性を生かした街並み再生のコンセプトが瓦解する恐れもあり、関係者が特に留意すべき点として掲げられます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年5月9日号)掲載 Profile 横山 晋一(よこやま しんいち) 建設学科 教授 横浜国立大学大学院博士課程後期修了。博士(工学)財団法人文化財建造物保存技術協会、立正大学を経て現職。 専門分野は市域に残る歴史的建造物の保存再生と活用提案。

-

【知・技の創造】話し相手で声が変わる

音声は重要なコミュニケーション手段 コミュニケーションの重要な手段の一つである音声には、文字で表せる言語情報だけではなく意図や感情などの情報が含まれており、音声を使うことで文字だけとは異なる形のコミュニケーションを取ることができます。こうした音声が含む情報については古くから研究が進められてきました。その中の一つである感情については主に声の高さや大きさ、話す速さといった韻律が大きく関わっていることが知られています。例えば、喜びの声は高く・大きく・速くなり、悲しみの声は低く・小さく・遅くなる傾向があります。このような特徴があるからこそ、誰かが「大丈夫です」と言ったとき、本当に大丈夫なのか、それとも無理をしているのか、といった文字面だけでは分からないことを感じ取ることができるのです。また、感情のような明確な特性だけではなく、私たちが日常生活で話すとき、場面に応じて声の調子が変わることを実感することがあると思います。しかし、近年まで日常生活中の音声のデータが十分に蓄積されておらず、音声の細かな変化を大規模に調査することは困難でした。この状況を大きく変えたのが、2022年に国立国語研究所が公開した「日本語日常会話コーパス」です。このコーパスの蓄積には私も携わっており、自宅や職場などさまざまな場面で家族や友人などさまざまな相手との会話を収録した大規模なコーパスとなっています。 「日本語日常会話コーパス」を用いた研究 このコーパスを用いた私の研究を一つご紹介します。それは「会話相手によって声の高さは変わるのか」というものです。この研究では、話し手に対する聞き手との関係を、子ども、配偶者・父母・兄弟姉妹・友人知人・先生・生徒・同僚・取引先・客の10種類に分類しました。これらの聞き手に向けて話す声の高さを統計的に分析したところ、次の傾向が見られました。(1)子ども・配偶者に対する発話では声が低くなる(2)友人・知人・生徒に対する声は高くなる(3)先生に対する声は低くなる(4)同僚・取引先・客に対しては、子ども・配偶者よりも高く、友人知人や生徒よりも低くなる―。つまり、話す相手との関係によって自然と声の高さが変わっていたのです。皆さんは普段、子どもや配偶者に向けて意識して低い声を出そうとはしていないと思いますが、無意識のうちに平均よりも低い声で話していることになります。さらに、発話の向け先との関係だけではなく、同席者によっても声の高さが変わることも観察されました。例えば、ある男性の音声は、「妻だけがいる場面」と、「妻と義母がいる場面」で妻に向かって話す声を比較すると、義母が同席しているときの方が高くなっていました。 AIと会話する未来に向けて このように人間は、発話の向け先や同席者、会話の内容などによって声の高さを変化させながらコミュニケーションを取っています。現在、人工知能(AI)の発展により人間同士のように人間とコンピュータが言葉を交わすことが可能になってきました。ごく近い将来、私たちは日常的にAIと音声でやりとりするようになると考えられます。そこで、コンピュータの音声に人間が備える自然な特徴を取り入れることで、より自然なコンピュータとの音声コミュニケーションの実現が期待されます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年4月4日号)掲載 Profile 石本 祐一(いしもと ゆういち)情報メカトロニクス学科 准教授北陸先端科学技術大学大学院博士後期課程修了。博士(情報科学)。国立情報科学研究所、国立国語研究所等を経て2022年4月より現職。

-

【知・技の創造】落語が描く伝統的常識

2024年度市民特別公開講座「お弔いの近現代」 墓地の近代史を専門としている土居は、昨秋に開講された本学主催の市民特別公開講座「お弔いの近現代」に登壇し好評を得ました……と書きますと、うそではないものの、半分の側面しかお伝えできていません。 この公開講座にはゲストとして落語家の林家つる子氏をお迎えし、お弔いにちなんだ「片棒」を演じて頂きました。当日、つる子氏のファン(追っかけ)らしき来場者もおられ、つる子氏の出番である第1部では爆笑の連続でしたので、続く第2部に登壇した土居は、会場全体が暖かい雰囲気の中、とても気分よく講演ができました。第3部のトークタイムでの対談も盛り上がり、当日だけの言いっ放しではもったいない論点が出ましたので、この機会に覚書として記します。 落語「片棒」について つる子氏が演じられた「片棒」は、どんな葬式をしたいのかが話題になっています。 ケチ一筋に生きて一代で身代を築いた赤西屋の大旦那、息子3人のいずれかに身代を譲るならさて、誰にしようかと思案して、もし私が死んだらどんな葬式を出すのかの答えで決めようと、息子たちを順に呼び出すことに。長男・次男は、それぞれが思い描く、赤西屋の身代にふさわしい立派な(派手な)葬式を提案するが、ケチな大旦那は気に入らない。打って変わって三男が示す内容は、ケチの見本のような葬式の段取りばかり。最初こそギョッとした大旦那、次第にそのケチ振りを感心するように。ついには棺桶を運ぶ際に、天秤棒は三男自身で担ぎますと言い出すものの、しまった天秤棒にはもう一人必要だから、こればかりは人を雇わないといけない、と残念がる始末。そこで大旦那、「片棒は、俺が担ぐ」でオチになります。 お弔いの移り変わり 落語には、伝統的常識のうんちくが詰まっています。なぜケチで有名な人物を「赤西屋」と呼ぶのかについては、落語家ご自身も解説されるところです。 ところが葬式については、地域や時代により大いに違いがあることは、解説どころか言及さえされません。例えば「片棒」では三男が、葬式費用をケチる案の一つとして、参列者には午後から葬式だと知らせ、朝に火葬を済ませてしまえば、香典だけ頂戴してお帰り願えばよい、とふらちなことを言います。これも地域によっては、火葬を済ませて遺骨にしてから葬式をする「骨葬」や「前火葬」などと呼ばれるきちんとした手順があると知れば、先に火葬することの何が問題なの?と逆に問い返されてしまいます。 昔は土葬で今は火葬、昔は自宅で葬式を出していたが今は葬儀会館、告別式と呼ばれる儀礼が誕生してようやく120年ほど過ぎたなどなど、落語演目「片棒」への注釈あるいは副音声解説として、トークタイムでコメントいたしました。 トークタイムの様子(左:土居浩教授 右:林家つる子氏) 中でも一番の論点は、なぜ跡継ぎが男子だけに想定されるのか、の問題です。つる子氏は、古典落語を女性目線で描き直す挑戦をしておられるので、どうしても伺いたかったのですが、残念ながら当日は時間切れで言及のみになりました。現時点では、赤西屋が一代で身代を築いたことに関係すると考えています。いうなれば、成り上がり者が漠然と抱く伝統的常識です。その常識を成り上がり者はどう獲得したのか。伝統的常識の再生産問題です。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年3月7日号)掲載 profile 土居 浩(どい ひろし)教養教育センター 教授 博士(学術・総合研究大学院大学)。ものつくり大学教授。2001年、大学開学時から着任。関心領域は、日常意匠論。 関連リンク ・教養教育センターWEBページ ・日常意匠研究室(土居研究室) ・創造しいモノ・ガタリ 03 ~「問い」を学ぶ。だから学問は楽しい ~

-

【知・技の創造】埼玉学を始める

埼玉は日本の縮図 「埼玉学」という学問分野をご存じだろうか。 初耳かもしれない。それもそのはず、われわれが立ち上げたばかりの学問だ。実はこの学問、かなりの野心を秘めている。 射程は埼玉にとどまらない。 実は、埼玉を通して日本全体の未来を抉り出そうという試みだ。埼玉を「日本の縮図」として捉え、その地理、文化、経済、風土等特性の映し出す21世紀の日本を考える。 そこにはいくつかの予期せぬ「上げ潮」が存在する。 一つが、近年大きな注目を集めた渋沢栄一である。渋沢栄一といえば、深谷出身の偉大な実業家であり、一万円札に登場するとは、もはや「日本の顔」だ。これはもう言うまでもないだろう。 もう一つ、映画『翔んで埼玉~琵琶湖より愛をこめて』の公開である。埼玉をテーマにした異色作であり、全国の話題をさらった。軽妙な中に埼玉の本質を宿す、ギャグや演出の一つひとつを愛する県民は少なくない。 その秘境的側面 ものつくり大学教養教育センター編『大学的埼玉ガイド――こだわりの歩き方』昭和堂 11月にものつくり大学教養教育センターは一冊の本を上梓した。『大学的埼玉ガイド』(昭和堂)である。県内外の研究者や専門家約30名が総力を結集し、それぞれの専門分野から埼玉の地形、文化、歴史を語っている。 ものつくり大学のオウンドメディア「monogram」で筆者が行った連載も一部盛り込んでいる。 学問とは、特定の主題を深く体系的に考察するのが一般だが、埼玉学はどちらかと言うと広く浅く、そしてまったく折衷的だ。 というのも、その眼目は、知識の獲得よりも現代人の視座の刷新にこそある。埼玉を東京の隣の秘境として、あるいは21世紀のひな形ととらえたらどうだろう。 見え方が少し違ってこないだろうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年2月18日号)掲載 profile 井坂 康志(いさか やすし)教養教育センター 教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・教養教育センターWEBページ ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

-

【知・技の創造】ロボットの見る世界

近年AIやロボットの進展が目覚しく、毎週のように新しい研究やニュースが報告されています。私たちは目や耳など五感を通して世界を見ていますが、ロボットから見た世界はどのようなものでしょうか? 組込みシステムの仕組み 本題に入る前に私のもう一つの専門である組込みシステムについてもお話しておきます。組込みシステムとは、家電や自動車などに組み込まれたコンピュータシステムで、例えばエアコンなら指定された温度になるように、部屋の温度を測りながら出力を制御しています。パソコンやサーバで使われるコンピュータはさまざまな用途に使えるようにいろいろなアプリケーションを導入して利用しますが、組込みシステムは特定の用途に特化した小型で低消費電力なコンピュータを利用します。 また組込みシステムはさまざまなセンサを通して、環境のさまざまな情報を取り入れて計算し、アクチュエータを介して出力するため、外部の環境をより意識する必要があります。ロボットもまたさまざまなセンサやアクチュエータを搭載した組込みシステムとも言えます。 センサから情報取得 ロボットもセンサを通して世界を見ています。カメラなら画像、マイクなら音といったように搭載されているセンサごとに異なる情報を取得することができます。また、赤外線や超音波などの人には感知できないものを捉えることや、レーザーを使って距離を正確に測るといったことも可能です。工場などで使われるアームロボットの多くはカメラを搭載していないため、当然ながら搭載されていないセンサの情報は取得できず、周りの景色を知ることができません。 環境情報の共有 目の前にこの新聞があるかと思いますが、目を閉じたまま手を膝の上まで戻してから、新聞のページをめくってみてください。うまく出来たでしょうか?次は目を閉じて部屋の中にあるものを思い浮かべてください。目を閉じたとしても、皆さんの記憶の中に部屋の中の物や位置、さらには温度や手触りまで複数の感覚器で捉えた地図が記憶されており、思い返しながら動くことができます。また膝の上に手を戻す動作はスムーズに行えたと思います、これは脳が身体の構造や腕の曲がり具合をすべて把握しているためです。 ロボットを高度に制御したり、複数のロボットを連携したりするためには、このような情報を織り交ぜた高度な地図情報が必要となります。屋内でロボットを行動させる際には、LIDARと呼ばれるレーザーで周囲の形状を測位するセンサを使って、移動しながら地図を作り自身の位置を特定しています。人同士では頭の中の地図を直接やり取りすることは難しいですが、ロボットや組込みシステムであれば、地図データを渡すことも、現実世界を映しとった仮想空間を作ることも可能です。この仮想空間がロボットの見る世界ともいえますし、開発者がロボットに見せたい世界でもあります。現状ではロボット間の協調は限られたものですが、今後の仮想空間を通じてより高度な動きを見せるロボットも増えてくるでしょう。 街中でもロボットを見かけることが多くなってきました。ぜひ身近なロボットがどのようなセンサを搭載し、どのような世界を見ているか想像してみてください。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年2月7日号)掲載 profile 細合 晋太郎(ほそあい しんたろう)情報メカトロニクス学科 講師 北陸先端科学技術大学院大学博士課程修了。博士(情報科学)。株式会社チェンジビジョンを経て2024年4月より現職。専門はロボットおよび組込みシステム。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】デザインで世界から街へ

Design for the other 90%(世界を変えるデザイン) 30代、40代の大半は、海外の紛争地や自然災害の被災地で過ごしてきた。アフガニスタン、シエラレオーネ、コソボなど、通常見聞できない土地での生活で「世界を変えるデザイン(原題:Design for the other 90%)」を強く意識してきた。 私たちの住む日本では、あたらしいもの、きれいなもの、珍しいものなど「ほしいもの」は次々につくられ売られている。世界に目を向けると、196か国のうち水道水が飲める国は日本を含む9か国のみ。ユニセフによると世界では全人口81億のうち18億人が自宅の敷地内で水を手に入れることができないという。 アフリカでは子どもが水汲みのために長い道のりを歩くことに時間を使い、教育や余暇の時間が奪われている。その状況に対して、考案されたドラム缶をドーナッツ型にして穴に紐を通し、水を転がす容器のデザインには、正直目から鱗であった。十分な量の水は重く重労働であるが、75リットルもの水を子どもひとりで運べる。 「ほしいもの」ではなく「必要なもの」に対しての真のデザイン。それこそが世界を変えるデザインである。 ネパール地震での復興支援 2015年ネパール地震からの復興支援に関わった。現地政府と共に耐震性の高い再建住宅を普及するため制度設計から職人トレーニングを実施した。復興期間の5年間を通して、確実に耐震性の高い建物が普及するに至った。それでもヒマラヤ山系の山岳地帯の村々では、建設材料の搬入が困難で、倒壊したまま取り残されていたり、石を積み直しただけの状態であったりした。 そこで蛇篭(じゃかご)を用いた新たな耐震補強工法の開発を行った。蛇篭の材料である針金はどこでも入手しやすく運搬もしやすい。また住人たちの手により現地で編むことができる。日本の実大振動台実験を何度も実施し、大地震下でも蛇篭壁は大変形するものの倒壊はしないことが検証された。最優先課題である人命を守るための効果的なデザインであると考える。 官民学で取り組む街づくり 行田市水城公園に設置した手描き花手水傘の仮設休憩所 2019年に本学に着任してから、官民学連携で行田市や熊谷市の街づくりに取り組んでいる。本学ならではの知と技を融合し、学生と共に仮設休憩所や屋台制作など地元を盛り上げる活動を行ってきた。現在、「行田まちなか再生未来ビジョン」の策定に取り組んでいる。長期的な視野に立ち将来を担う子どもたちがワクワクできるような街づくりを目指す。 これからも真のニーズに焦点をあて、デザインを通した社会貢献をしていきたい。世界から身近な地域をフィールドとして、学生と共に笑顔と技術力を備えたテクノロジストとして活動していく。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年1月10日号)掲載 profile 今井 弘(いまい ひろし)建設学科 教授 三重大学博士後期課程修了、一級建築士。設計事務所、NGO、JICA、建築研究所、防災科学技術研究所を経て、2019年より現職。主に設計、製図、構造の授業を担当。 関連リンク ・建設学科WEBページ ・建築技術デザイン研究室(今井研究室)

-

【埼玉学⑥】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 埼玉学第6回は、『大学的埼玉ガイド』(昭和堂 刊)の責任編集を務めた井坂教授が、出版報告のため大野元裕埼玉県知事を表敬訪問したエピソードです。 『大学的埼玉ガイド』の出版報告 2024年12月5日、浦和付近はやや遅めの紅葉が目に痛いほどだった。季節はとっくに真冬になっていいはずなのに、ようやく秋が来たような空だった。その日私は埼玉県庁の本庁舎一階にいた。埼玉県知事、大野元裕氏に会うためだ。埼玉学の聖典『大学的埼玉ガイド』の奥付出版日は、12月5日である。これは出版業界の慣例で、実際の出版日よりも2週間程度後に設定することが多い。すでに本は市中に出回っているけれど、奥付記載の年月日が図書館等の公的情報となる。まさにその日に埼玉県知事にお会いできたのも、何かのご縁のように感じた。埼玉学を世に知ってもらううえで、最初に報告すべき相手にほかならないからだ。埼玉学--。それは地域研究の枠を超えた、埼玉という土地の歴史、文化、人々の営みを多角的に紐解き、未来への道筋を探る壮大な試みである。大野知事との会談は、この埼玉学の可能性を広げる鍵にほかならなかった。 知事との出会い 知事との対談はものつくり大学の國分学長とともに行われた。知事室にはモニターが据え付けられ、『埼玉ガイド』の書影が大きく映し出されている。知事の席の裏手には、愛くるしいぬいぐるみが数えきれないほど並んでいる。私が切り出したのは、訪問の数日前に生で観覧した「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の収録の内容だった。大野知事は歌謡祭の大トリを務められ、赤と白のくっきり鮮やかなベースギターとともに、ジーンズ姿で舞台に飄然と現れ、「ニュー咲きほこれ埼玉」を軽快にシャウトした。心なしか知事の人柄が表れていると感じたのだ。なんだか、ローリングストーンズのキース・リチャードとミック・ジャガーがいっぺんにステージに飛び出したみたいだった。「クールでかっこよかったです」。まずそうお伝えした。知事の表情がほんの少し緩み、うなずいてくれた。その瞬間、私は「こんな知事がいてくれる県民は幸せだ」と心から感じた。知事の姿を往年のロックスターのイメージに重ねて悪い理由があろうか。知事との対話の中で、特に印象深かったことがある。私自身が北部の出身でもあって、『埼玉ガイド』では、ふだんスポットライトの当たりにくい北西地域に力を入れたとの私の発言を受けて、「県の一体感を喚起してくれる」と返してくれたのだ。おそらく、世の多くは埼玉を現実の姿より狭く理解している。その実像は想像されるよりはるかに広く、驚くほどに深い。豊かな自然と歴史遺産を持ち、その一つひとつに人々の生活が温かく息づいている。利根川や荒川をはじめ、数知れぬ小河川によって形成された地勢、それに伴う文化や産業、「瀬替え」などの歴史的エピソード。それら一つひとつ丁寧に言及する知事に、鳥が羽ばたくような視野を感じた。大野知事は、「新しい切り口を県民に与えてくれる本を作っていただき、ありがとうございます」と述べた。この一言ですべて報われた気持ちになった。埼玉への深い愛と、それを未来に伝える熱意が込められていると感じた。 真摯さの道 ものつくり大学に至る「真摯さの道」 少し話は前後する。司会を務められた産業人材育成課課長の下村修氏によるご発言である。下村氏は、11月22日の渋谷QWSで開催された埼玉学イベントにオンライン参加されていた。ものつくり大学の近傍にある「真摯さの道」についてもご存じだった。マネジメントの父ドラッカーの翻訳者で日本での分身ともされた、今は亡き上田惇生先生(ものつくり大学名誉教授)が、integrityの訳語を想起した道である。上田先生は若き日俳句に親しんだ人でもあり、一つの語彙が浮かぶのを忍耐強く待ち続け、ついに大学からの帰路、この道で「真摯さ」を呼び寄せたのだった。 このフレーズには、埼玉学の目指すべき姿が凝縮されているように思える。埼玉とは、あるいは地域というよりも、道なのかもしれない。水の通る道であり、風の通う道である。そして何より人と土の香る道だ。埼玉学は、地域のささやかな真実に向き合いつつ、そこで生まれる物語を丁寧に保存しつつ創造する一本の道なのだ。 2024年11月22日に開催された埼玉学イベント(渋谷QWS) 平和--しらこばとの理想 私の専門はピーター・ドラッカーの経営学である。埼玉学とドラッカーは地域と人々の未来を考えるうえで共通点が多い。実は大野知事はドラッカーへの関心から、私の名前も知っていたという。前・上田清司知事もドラッカーの学徒だった。2025年10月25日にはドラッカー学会大会が行田のものつくり大学で開催される。ドラッカーが尊敬した実業界の偉人・渋沢栄一を生んだ深谷も目と鼻の先だ。大野知事との対話は、埼玉学にとって重要な意味を持つことだったろうか。もちろんそうだろう。しかし、それのみにはとどまらない。埼玉とは日本の雛形であり、日本の未来そのものだからだ。これをおおげさと思わないでほしい。会見の最終場面で、私は『埼玉ガイド』にサインをお願いした。今日この場に赴いた記念として、ぜひそうしてほしかった。知事は執務机の引き出しからおもむろに筆ペンと篆刻印をとり出した。外交官を長らく務め、中東問題の専門家でもある知事がそこに記したのは、「平和」を意味するアラビア語だった。筆跡にはまるで埼玉から世界を見はるかすような風が巻き上がっているように思えた。県庁職員の方も、このようにサインする知事の姿は初めて目にしたという。平和(「サラーム」سلام)。この瞬間が会見のハイライトとなったのは言うまでもない。知事の佇まいとともに、「しらこばとの理想」をそれは体現していた。サイン入り『大学的埼玉ガイド』は、現在、ものつくり大学図書館のエントランス付近に置かれている。 図書館に置かれた知事のサイン入り『大学的埼玉ガイド』。「平和」のアラビア語が記されている。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑤】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる

埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 埼玉学第5回は、今回で33回を迎える「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の公開収録を観覧した井坂教授が感じたことをお届けします。 埼玉の歌声が聞こえる 詩人ウォルト・ホイットマンは、「アメリカの歌声が聞こえる」と『草の葉』でうたった。2024年11月30日、私は大宮ソニックシティ大ホールにいた。「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の公開収録を生で見る機会を得たためだ。埼玉に生まれ育ってこんな感慨は半世紀、初めてだった。「埼玉の歌声が聞こえる」。なぜか真っ先に頭に浮かんだのがこの一文だった。チャリティ歌謡祭は、埼玉県の正月の風物詩と言ってよい。今年で33回。埼玉の政治、経済のリーダーが一堂に会する一大イベントである。その空間は歌謡祭という範疇を超えて、一種の埼玉をめぐる大聖堂のミサを思わせる荘厳さを備えていた。「埼玉の生声」が一切の前提条件を取り払って、初冬の空を突き抜けていった。出演者には、大野元裕知事、さいたま市の清水勇人市長、熊谷市の小林哲也市長といった自治体首長陣、さらに清水園の清水志摩子社長、サイサンの川本武彦社長、埼玉りそな銀行の福岡聡社長といった県内の主要企業経営者が名を連ねている。出演者たちが肩書をとりあえずクロークに預けて、素の状態で舞台に立つ。その佇まいがなんとも言えずいい。大野知事が赤いベースとともに、ジーンズとTシャツでぶらりと現れて歌う姿は、最高にクールだ。こんな強いインパクトを残すイベントは、他県では見られないだろう。 ただし、実物を見るまで多少の偏見がなかったとは言えない。私は率直に「色物」を想像していたからだ。まったくの見当外れであることが、開始早々わかった。認めようーー。私は痛く感動したのだ。この感動はしばらく前に映画『翔んで埼玉』を観終えたときのものと同じだった。そこには何かがあるのだと思った。例えば、清水市長が歌った「TRAIN-TRAIN」。ブルーハーツ往年の名曲である。昭和を生きた人ならぴんと来るはずだ。野趣に溢れたあの時代の空気。イントロの歌い出しを聴くだけで、背筋に電流が走る。きっとこの歌を最初に聞いたとき、市長も一人の少年だったはずだ。やがて行政に活動を移しても、消え去ることのない少年の魂を私ははっきりと感じ取った。そこにはきっぱりとした情熱が今もとめどなく溢れていた。政財界のリーダーたちが普段の仕事では見せない姿をあられもなく見せつける。こんな裸足のままのイベントがあるだろうか。各国の元首や首脳が一堂に会し、青春時代愛した歌を思いのたけを歌い上げてもらったら、どんな世界になるだろう。そんな想像も頭をよぎった。 会場は始まる前から熱気に満たされている。 風通しのいい祝祭の場 実は私がこの場にいられたのも、一冊の本が機縁となっている。『大学的埼玉ガイド』(昭和堂 刊)である。2024年11月19日に出版され、その編者を務めたのが私だった。同著の序で私は埼玉の特性の一つに「雑居性」を挙げている。東京に隣接しながら、農村、工業地帯、ベッドタウンといった多様な性格を持つ地域が混在している。この雑居性が、埼玉県民の気質や文化を特徴づけており、言い換えれば、単一の尺度を常に拒否し続け、ゆえにアイデンティティに大きな空白を残している。 きっかけとなった『大学的埼玉ガイド』。 こうした特性を間近に見る思いがした。政財界のリーダーたちが同じステージに立つ。主役は歌い手だけではない。ダンサー、コーラス、バックバンド。そして、ステージと客席のぎりぎりの狭間で汗をかくスタッフの方々。みんなが仲間である。ステージに上がっていない人たちも、誰もがみんな埼玉の歌を歌っている。埼玉では自治体首長と企業経営者が対等に地域課題を議論する場が少なくない。たとえば私も現在埼玉県教育委員会の依頼で、高校の校長や教頭向けに経営学の講義を持っている。親密で温かな関係が歌謡祭の舞台にそのまま流れ込んでいる。出演者たちが自分を丸出しにしつつ、品格と調和が感じられる。風通しのいい祝祭の場。ここには埼玉のすべてがある。 「埼玉の歌」を未来へーー奇祭がもたらすもの 歌は最も身近な魔法だ。思い起こしてみてほしい。学校には校歌がある。社歌を持つ会社もある。学校の帰り道には誰もが歌った(リコーダーかハーモニカも吹いただろう)。アニメにも、ドラマにも、時代劇にも。どこにでも歌がある。かの二宮尊徳は、農村を復興するとき、農民たちを集めて最初に自作の歌を朗誦したと言われている。歌は心の田んぼに流れ込む水なのだ。このイベントが成り立つ陰の主役は、地域メディア「テレ玉」である。テレ玉は、埼玉県民の生活に密着した情報発信を行いながら、この歌謡祭を広く視聴者に届ける仕掛人である。この番組の水源はテレ玉にあるのだ。 地域メディアが地元イベントをサポートし、それを広く伝えることで、埼玉の文化的アイデンティティがより多くの人々に知られるようになっている。先に挙げた『大学的埼玉ガイド』では、テレ玉社長へのインタビューを通して、その活動を紹介している。チャリティ歌謡祭の第1回は、テレ玉社屋のスタジオで行われたと聞く。初めは手探りのささやかなものであったと想像するが、かくも盛大にして、県の文化を代表する一大イベントにまで育て上げた関係者の尽力は並たいていではなかっただろう。改めて敬意を覚える。 チャリティが歌謡祭の目的である。 理由はもう一つある。この歌謡祭の目的はチャリティにある。収益は地域社会に還元される。埼玉の発展を志すその原点は何より心にとどめておくべきだ。まさにその意味においてこそ、チャリティ歌謡祭は「奇祭」と呼ぶにふさわしいイベントなのだ。深い。深すぎる--。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に観に行くということ・教養教育センターWEBページ

-

【知・技の創造】建設施工のロボット化

近年の建設現場では、直接作業に従事する技能者(いわゆる職人)が高年齢者と外国人で大半を占めるケースも少なくありません。技能者の減少と高齢化に歯止めがかからず、業種によっては外国人技能実習生などに頼らざるを得ない状況が慢性化しています。また、国交省の2022年の統計データによると、29歳以下の技能者の割合は全体の約12%で、他産業と比べて顕著に少ないです。 建設業の担い手の確保・育成に向けて、処遇改善と働き方改革に加え、生産性向上など技術面の改善を一体的に推進することが求められています。 処遇改善と働き方改革の推進 建設工事では、効率的な施工体制の下、低コストかつ短工期で良質な構造物を完成させることが理想的です。一方、建設業は、重層下請構造の典型であり、下請けとなる専門工事業者(原則3次以内)が費用や工期の面でしわ寄せを受ける場合があることも否定できません。 下請けが下層になるほど、企業の利益や技能者の賃金は減少傾向にあります。また、工期に余裕のない現場では、休日出勤や早出・残業を余儀なくされ、長時間労働が常態化しています。さらには、末端の技能者まで管理が行き届かず、工事の安全性や品質の低下を招くリスクも高まります。将来の担い手の確保の観点からも、適正な賃金を維持しつつ、長時間労働の是正と週休2日の定着が求められてきました。これに対しては、働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制が今年(2024年)の4月から建設業にも適用され、日給制が多い技能者においては収入減少の可能性が課題として残るものの、建設業全体の労働環境の改善に向けて一歩前進しました。 施工の自動化・ロボット化 国交省では、2016年の「i-Construction」を皮切りに、ICT等を活用した生産性向上の取組みを推進してきました。今年(2024年)の4月には、「i-Construction 2.0」が策定され、現場のオートメーション化(自動化)に重点を置き、2040年度までに、生産性1.5倍以上の向上を目標に掲げています。 この取り組みは、主に土木(インフラ)分野を対象としたものですが、建築分野でも、生産性向上が喫緊の課題であり、生産プロセス全体のDXに加えて、施工の自動化・ロボット化に関する技術開発が活発化しています。その背景には、ICTやIoT、AI、AR・MRなどのデジタル技術の飛躍的な進化があったことは周知の通りです。ゼネコン各社では、省力化・省人化を企図した建設ロボットの技術開発が主に進められており、実用化に至った技術も増えてきました。例えば、3Dプリンティング技術は、RC工事の埋設型枠や構造体の一部に適用されており、生産性向上への貢献のみならず、これまでにないユニークで自由なデザインを可能にしました。 現在、2021年設立の「建設RXコンソーシアム」が中心となり、建設ロボット技術の共同開発とその相互利用を推進しています。各種ロボットの実用化・普及に当たっては、費用対効果をはじめ、関連法令と資格の整備、トラブル発生時の責任問題など、検討事項が山積みですが、建設業界全体の生産性および魅力の向上への寄与が期待されています。 建設現場において、人とロボットが協力して作業することが一般的になる日もそう遠くないかもしれません。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年11月8日号)掲載 profile 荒巻 卓見(あらまき たくみ)建設学科 講師 ものつくり大学大学院修士課程修了、日本大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。日本大学助手を経て2021年4月より現職。専門は建築材料・施工、コンクリート工学。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】溶接技術者の仕事

2022年8月5日発行の埼玉新聞に、『古いけど大事な溶接技術』というタイトルで溶接は難解だけど興味深いなどの記事を書かせて頂きました。 今回は溶接技術に携わる技術者の仕事について紹介させて頂きます。溶接技術者を大別すると、溶接施工をする人と溶接施工方案を作成する人に分けられます。ここでは後者に関して、私の経験を交えた二つの側面を紹介したいと思います。 トラブル対応 工場などの製造部門から品質検査で溶接部不良が増えているので何とかしてほしいといった相談が良くあります。場所が溶接部なので溶接技術者が対応することになりますが、溶接技術以外の問題である場合が少なくありません。 例えば、素材の保管環境が悪くて水分を吸着していたとかです。同じように作っていたのに、同じようになっていなかったという具合です。溶接技術者は変化点(時期、時間)や規則性などを探り、品質に影響を与え得る要因を列挙して、仮説を立てながら過去の記録との関係を調査していきます。 原因を突き止めるために専門知識と論理的思考をフル回転させます。とても骨の折れる仕事ですが、専門の技術者が頼られる数少ない活躍の場でもあります。原因究明が上手く行けば、それ以前のことが嘘のように不良がピタリとなくなり、自己満足と達成感に浸れます。 最近は部品に印字したQRコードから素材のロット番号、加工に使用した機械などの多くの情報が引き出せるようになっていますので、調査の手間は少し楽になっています。デジタル技術の恩恵です。 施工技術開発 施工技術開発は簡単に言うと、溶接技術の選定と溶接条件の最適化になります。アーク溶接、レーザ溶接、抵抗溶接などが溶接技術です。生産量(または溶接工程の時間)、溶接する材質(鋼、アルミ合金など)、寸法・形状や要求品質など工場からの要求事項を満足できそうな技術を選定します。複数の候補技術がある場合はコストを優先しますが、初期段階では並行して検討する場合が多いです。 溶接条件の最適化は試験片での検討から始まり、最後は製品(試作品)での実証になります。試験片の検討というと簡単そうに聞こえますが、ここに辿り着くまでに多くの予備検討もします。ジグへの熱拡散が気になれば、影響度合いを予備試験で確認します。影響が大きければ、試験片のジグに反映します。アーク溶接などは噴射するガスの流れの影響も予備試験で確認する場合もあります。本格的な試験は単純作業の繰り返しが多いですが、その前段階では周到な予備試験が重要になります。量産での環境をどれだけ想像できるかが鍵と思います。 初期段階の予備検討を怠ると、折角の試験データが使い物にならず、最初からやり直しということになりかねません。この辺の進め方は経験で培われることが多いと感じています。最後はこれらの試験データをまとめて、管理項目と管理値に追い込んだレシピを作成して技術移管となります。 最後に 溶接技術の観点で技術者の仕事を紹介してみました。溶接に限らず、多くの技術開発あるいは多くの業務でも共通する部分があるのではないかと思っています。技術者の仕事も奥深い所があると解って頂けると幸いです。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年10月4日号)掲載 profile 平野 聡(ひらの さとし)情報メカトロニクス学科 准教授 長岡技術科学大学大学院修士課程修了。東北大学大学院博士課程修了。博士(工学)株式会社日立製作所を経て2021年4月より現職。専門は接合技術、ロボット応用開発。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】大切なものを守ろう

耐震性能の低い建物 1981年以前に建てられた建物は、構造種別(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)にかかわらず耐震性能が低い可能性が高いです。木造に関しては1981年~2000年に建てられた建物も現在と仕様規定が一部異なるため耐震性能が低い可能性があります。大地震時には耐震性能が低いと建物は地震の揺れに耐えきれずに倒壊してしまいます。 建物が倒壊すると命、生活、歴史などいろいろなものが失われます。失われたものは元に戻らないものがほとんどです。元に戻る場合であっても長い時間が必要となります。そのため、大切なものを守るために事前に対策をする必要があります。 耐震診断 建物の地震に対する性能を耐震性能といい、既に建っている建物の耐震性能を把握する方法として耐震診断があります。耐震診断は、建物の図面や調査から大地震時に建物が倒壊するかどうかを判定するものです。耐震診断を行うことにより大地震時に建物がどのような状態となってしまうのかを把握することができます。 耐震診断により大地震時に倒壊する可能性があると判定された場合には、耐震性能を向上させるための耐震補強設計に進みます。耐震補強設計では補強壁を設けるなど耐震性能を向上させるための補強設計図の作成、補強設計図に基づく耐震補強計算を行います。補強設計が完了したら、補強設計図の内容で耐震補強工事を行うことで耐震性能を確保します。耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事が耐震性能の把握から確保までの一通りの流れとなります。 耐震性能の目標 耐震補強を行うにあたり、耐震性能の目標を決めます。一般的には建物が倒壊しないということを目標とします。建物が倒壊しないことで人の命が守られます。新築の場合にも建築基準法では人の命を守ることが目標です。 しかし、この場合に建物は倒壊しませんが大きな被害を受けます。地震後に建物に引き続き住むことは難しい可能性が高く、住むためには大きな改修が必要となり、場合によっては取り壊して建て替えるしかない場合もあります。 大地震後も引き続き住み続けられるよう。補強量を多くすることで地震時の被害を軽微に抑え、少ない改修で自分の建物で暮らすことを目標とすることもできます。 改修工事の注意点 昨今、古い建物をリフォームやリノベーションをして活用することが多くなっています。これは、持続可能な社会を実現するためにとてもよいことですが、そのような建物は耐震性能が低い可能性が高いです。耐震診断を行う必要があります。怠ってしまうと見た目はきれいであっても耐震性能が低い建物となってしまい、大地震により建物は倒壊してしまいます。また、耐震補強工事はリフォーム工事と一緒に行うことで費用が安くなります。 まとめ 大切なものを守るためにまずは建物の耐震診断を行い、耐震性能を把握しましょう。耐震診断についての相談は、お住いの市役所に担当する課がありますので、まずは相談してみてください。耐震診断には補助金が出ることが多く、費用の負担は少なくなっています。耐震補強設計や耐震補強工事にも補助金が出る場合があります。近年では1981年から2000年までの建物についても補助金が出る場合もあります。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年9月6日号)掲載 profile 芝沼 健太(しばぬま けんた)建設学科 講師 工学院大学卒業 宇都宮大学大学院修士課程修了 修士(工学) 有限会社設計工房佐久間を経て2024年より現職 専門は、木質構造、耐震診断・耐震補強 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】銅合金鋳物の環境対応

様々なところで使われている銅合金鋳物の性質 人類史における石器時代の次は「青銅器時代」と呼ばれるように、銅合金は人類が初めて手にした金属材料です。現代の銅合金は、電線やコネクタなどの配線材料に多く用いられるほか、鋳物としても様々に使われています。電気部品は銅鋳物、機械部品や梵鐘、モニュメント、仏具などはすずと亜鉛を混ぜた青銅や黄銅、電気部品はすずとりんを混ぜたりん青銅、船舶のプロペラはアルミを混ぜたアルミニウム青銅、など特性や用途が広いのも銅合金鋳物の特徴です。 特に多くを占めているのがバルブ・水栓金具用途に用いられる青銅鋳物で、銅に、おおよそ5%ずつのすず、亜鉛、鉛を含んでいます。この合金は、すずによる耐食性に加えて、適度な強度と伸びがあり、さらに鋳造しやすいというバランスの取れた性質を持っています。 銅合金中の鉛は、これまで鋳物の生産や使用に対して良好な性質をもたらす元素として使われてきました。鋳造品の内部には引け巣と呼ばれる空隙が生じやすいですが、鉛はこの場所に存在することによって空隙が繋がらずにバルブの水漏れを防いでいます。仕上げの切削やねじ切り加工の際には、鉛の潤滑作用により、加工しやすくなります。また、鉛青銅鋳物と呼ばれる材料では鉛を多く含ませて、すべり特性を持たせて各種機械の軸受として使われています。 銅合金鋳物の課題と対応 こうした一方で、鉛は環境負荷物質としてカドミウム等とともに、製品に含まれる割合を減らそうと規制が進められています。水質基準では飲料水中の鉛は0.01mg/l以下と2003年に改正されています。 水道に使う蛇口などの銅合金鋳物では、微量ながらおおよそその組成に応じて鉛が水道水中に溶け出すことがわかっています。浸出試験の結果、鉛が5%程度含まれている従来の青銅鋳物では水質基準を満たすことが難しいことがわかり、鉛の代わりにビスマス等を利用して、鉛の量を0.25%以下とした鉛フリー合金への移行を進めてきました。 さらに廃棄物中からの有害物質の溶出による環境への影響から、電気機器ではRoHS、自動車ではELVで規制されています。RoHSでは、一般素材に対しての鉛の制限は1,000ppm(0.1%)ですが、銅合金に対しては現在のところ適当な代替材料がないとして、暫定処置として4%を超えないものと規定されています。これは未だ汎用的な代替技術ができておらず、環境規制をリードするチャンスがあるということです。 銅合金鋳物のもう一つの課題は原材料高騰です。銅は現在1kgあたり1500円、すずに至っては5000円に達しています。昨今の円安の影響もあり、これらはいずれも数年前の2倍の水準です。今後とも続くのであれば、製品によってはステンレスや樹脂への変更を検討する一方、銅合金の新たな使い道も模索する必要もあります。 こうした状況のなかでものづくりを継続してゆくために、新たな技術開発やつくりかたの変化に対応するため、個々の材料や技術に対する深い理解が必要となると同時に、金属材料に限らず様々な材料を俯瞰的に理解・比較し、設計における形状変更も含めた適切な選択を行っていくことが必要となるでしょう。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年8月2日号)掲載 profile 岡根 利光(おかね としみつ)情報メカトロニクス学科教授 東京大学大学院修士課程修了。博士(工学)。ニコン、東京大学、産業技術総合研究所を経て2021年4月より現職。専門は凝固、凝固組織制御、鋳造、3Dプリンター。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ・高温プロセス研究室(岡根研究室)

-

【知・技の創造】ものづくりを体験する

日本の建築文化について ものつくり大学では実習授業が豊富に組まれており、他の大学では体験できない実務的な技術を学べる授業内容になっています。私が担当している授業では、大工道具の使い方、木材の加工方法、原寸大での木造建築の施工など様々なことを学び、木造建築に関わる技術の基礎の習得を目指します。 日本の建築文化は木の文化とともに育まれてきました。しかし、時代を経ていく中で、日本の建築文化は多様化し、木造建築は主流から外されてきました。ところが、最近では木造建築の価値や魅力が見直され、これまで鉄やコンクリートなどで造られていた中高層ビルにも木材を用いようとする新しい試みが実行に移されてきており、大規模な木造建築物を目にする機会も増えてきました。 ものづくりによって創造される人々の生活の豊かさ 人々の生活の豊かさは、ものづくりによって創造されてきたといえます。ものづくりにおける建築物を建てる技術は、古くから引き継がれてきた技術を根幹としつつ、時代の流れの中で新たな技術の受容を繰り返し、革新され進化を続けてきました。中でも木造建築に関する技術は古くから脈々と引き継がれてきた部分が多いです。それは、日本人が生活の中で、四季を通して日本独特の気候と向き合い、木と密接に関わり合いながら豊かな文化を形成してきたことによります。 そして、木造の技術を使って建築された民家や社寺建築など多くの建築物が、修復を繰り返しながら現在まで大切に保存されてきました。それによって、古い時代に建てられた建築物の存在を、現代に生きる私たちが体感し、そこから多くのことを学ぶことができています。 特に重要なのは、その背景にある高度な技術を備えた技術者の存在です。修復には、的確な技術を備えた技術者が必要であり、その技術は後世に伝えていかなければなりません。技術を的確に伝える上では、理論や知識だけではなく人の手によって伝えていくことが不可欠であり、そのためには、その技術を扱える技術者を育成することが必要です。 技術者がいて、その技術力を発揮できる環境があってこそ、それらが絶えることなく伝わるのです。ものづくりの技術の継承には、技術を習得し、活用していく技能が必要であり、そのためには手を動かして実践し、ものづくりを体験することが必要です。体験することは、自ら考えることにつながり、理論や知識を学び、技術を習得することにつながります。 現在の研究とこれから 私は、近世から近代にかけて活動していた大工家の建築生産に関する研究を行っています。研究では、それら大工による社寺建築の遺構や社寺建築を建てる上で作成された造営史料などの分析を行います。そこには、技術者である大工の技術・技能に関する情報がつまっています。その技術・技能は現代に通じるものがたくさんあります。現代の技術・技能は、過去の技術・技能を工夫し、研鑽し、発展させたものなのです。過去の技術・技能を知ることは、現代の技術・技能の発展に不可欠なことです。 ものつくり大学の教育を通して、過去にも目を向けて学び、新たなことを創造し、培った技術・技能を後進へと伝播していけるような技術者を輩出できるよう努めてまいりたいと思います。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年7月5日号)掲載 profile 奥崎 優(おくざき ゆう)建設学科助教 芝浦工業大学大学院修士課程修了、工務店勤務を経て芝浦工業大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。2024年4月より現職。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

_m-1200x800.jpg)

渋沢とドラッカー--「新一万円札」に象徴される時代の精神

マネジメントの世界的先覚者 渋沢栄一(1840~1931年) 「プロフェッショナルとしてのマネジメントの必要性を世界で最初に理解したのが渋沢だった。明治における日本の経済的な躍進は、渋沢の経営思想と行動力によるところが大きかった」『マネジメント --課題、責任、実践』(1973年)。経営学の大家として知られるピーター・F・ドラッカーによる渋沢評である。マネジメントの必要性を「世界で最初に理解した」とはいささか大仰に感じられなくもないが、渋沢を世界的先覚者の一人と目していたのは確かであろう。ドラッカーは、1909年ウィーンに生を受け、2005年にカリフォルニアに没している。しばしば「マネジメントの父」とも称される彼だが、いわゆる経営学者とは異なるもう一つの顔はあまり知られていないかもしれない。日本美術収集家としての顔である。若きドラッカーはナチズムの支配するドイツを嫌い、イギリスを経て、1937年にニューヨークに渡り、コンサルタントあるいは経営学者として活躍している。 貿易省高官だった父の影響もあり、東洋への関心は早くから芽生えていたようだ。そんな彼に、1934年のロンドンで、精神の全細胞を組み替えるがごとき衝撃体験が襲う。シティでの金融機関からの帰宅途中、不意の通り雨をよけたバーリントン・アーケード--。偶然開催されていた日本美術の展覧会だった。1934年のことである。ほとんどパウロの宗教的回心を想起させるほどの人生の決定的瞬間だったと後に回顧している。日本美術熱はやがて生涯の伴侶となる妻ドリスとともに、鑑識眼と収集で世界的名声を獲得するようになる。日本でもドラッカー・コレクションは根津美術館、千葉市美術館をはじめ巡回展を含めていくたびも開催されている。 『断絶の時代』 いかにして渋沢の人と事績に触れたかは定かではないものの、彼の渋沢理解は決して浅薄なものではない。その証拠に、著作に登場する渋沢への評価は引用件数がすくないとはいえきわめて正確である。 書き物をする晩年のドラッカー とりわけ『断絶の時代』(1969年)は、今なおドラッカーの渋沢観を知るうえで格好の書としてよい。同書は英独日の同時出版を経てベストセラーとなり、やがて「断絶」は同年の世界的流行語の位置を占める。日本版序文に「明治維新百年を個人として祝う意味もあった」と記述されるのは、なまなかな感慨とはいいがたいであろう。『断絶の時代』で次のように述べる。「岩崎弥太郎と渋沢栄一の名は、日本の外では、わずかの日本研究家が知るだけである。(略)渋沢は、90年の生涯において、600以上の会社をつくった。この二人が、当時の製造業と過半をつくった。彼ら二人ほど、大きな存在は他の国にはなかった」かかる渋沢観はともすれば、日本への強い期待とも重なって見えてくる。そればかりか、時代精神を領導し、極東の小国を大国に押し上げた人物の一人とする、最大級の賛辞としても見当外れとは言えまい。とりわけ、渋沢を評価するポイントとしては、彼が経営を責任職、すなわちプロフェッショナリズムの観点からとらえていた点にある。プロフェッショナルの「プロフェス」は、神への信仰告白を意味する。偉大な見えざる次元への畏敬の念をもってなすべき仕事として経営を見ていたドラッカーにとって、「論語とそろばん」の渋沢はわが意を十全に実践したかに見えたろう。 「渋い」世界観 晩年まで、渋沢を明治の偉人(The Great Men of Meiji)として特筆し、企業を経済的次元のみでなく、社会的次元、あるいは理念的次元でとらえていた人物と見ている。むろん企業は財サービスを生産・流通させ、利益を上げる。しかし、社会の中心的な機関として、文明の継続と発展に資するべき理念的、道徳的、精神的存在として企業を見る。企業の実相を洞察するうえで、渋沢のヴィジョンは、ドラッカーに深い直観あるいは霊感さえ与えているのだ。というのは、ドラッカーのマネジメントとは美的世界観と切り離しては考えられない。ドラッカーは禅画や観音などの宗教的深みを伴う画風を愛し、しばしば自らのコレクションに加えた。収集の過程で多くの日本の古美術商や専門家と会話し、片言の日本語を解するようにさえなったが、とりわけ好んだ日本語表現が渋い(Shibui)であった。考えてみれば、「渋い」とは苦いとか辛いとも異なる。ある種の精神的深みをにおわせる語である(渋の漢字を見るといかにも「渋い」感じがしないだろうか)。ドラッカーの収集作品に千葉市美術館で接したとき、筆者自身あまりの渋さに、軽い脱魂の感に見舞われさえした。精神世界の蘊奥に触れる広大無辺の世界--。東洋の精神を解したヨーロッパ人の境域を指し示していた。今次、一万円札のデザインが「福沢」から「渋沢」に変わる。「福」から「渋」への転換である。戦後の高度成長からバブルの1990年まで、日本は控えめに言って経済の観点から成功してきたと言ってよいだろう。一転、「失われた30年」という暗く寂しい時が流れたと一般には受けとめられている。だが、果たしてそうなのだろうか。ドラッカーが評価した渋沢は、必ずしも経済業績ではない。むしろ倫理と並行的に事業に邁進する「大人」の人格にある。一国の紙幣の象徴たる人物が代わっても利用価値が変わるわけではない。しかし、そこにはある種、象徴的な精神的指針の暗示を見出すことも不可能ではないだろう。偶然と片付けるのは簡単である。あるいは言葉遊びに過ぎないかもしれない。しかし、「言葉遊びが文明を作る」と述べたのは、ドラッカーの尊敬した批評家カール・クラウスである。「断絶の時代」を経て、新たな文明が始まるのは2020~2025年あたりだろうとドラッカーは予期していた。現在はくしくもその新時代の起点に当たっている。渋沢の名にドラッカーの好んだ「渋」が包含されるのも、一つの時代精神の先触れなのかもしれない。少なくとも、私はそう確信している。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。

-

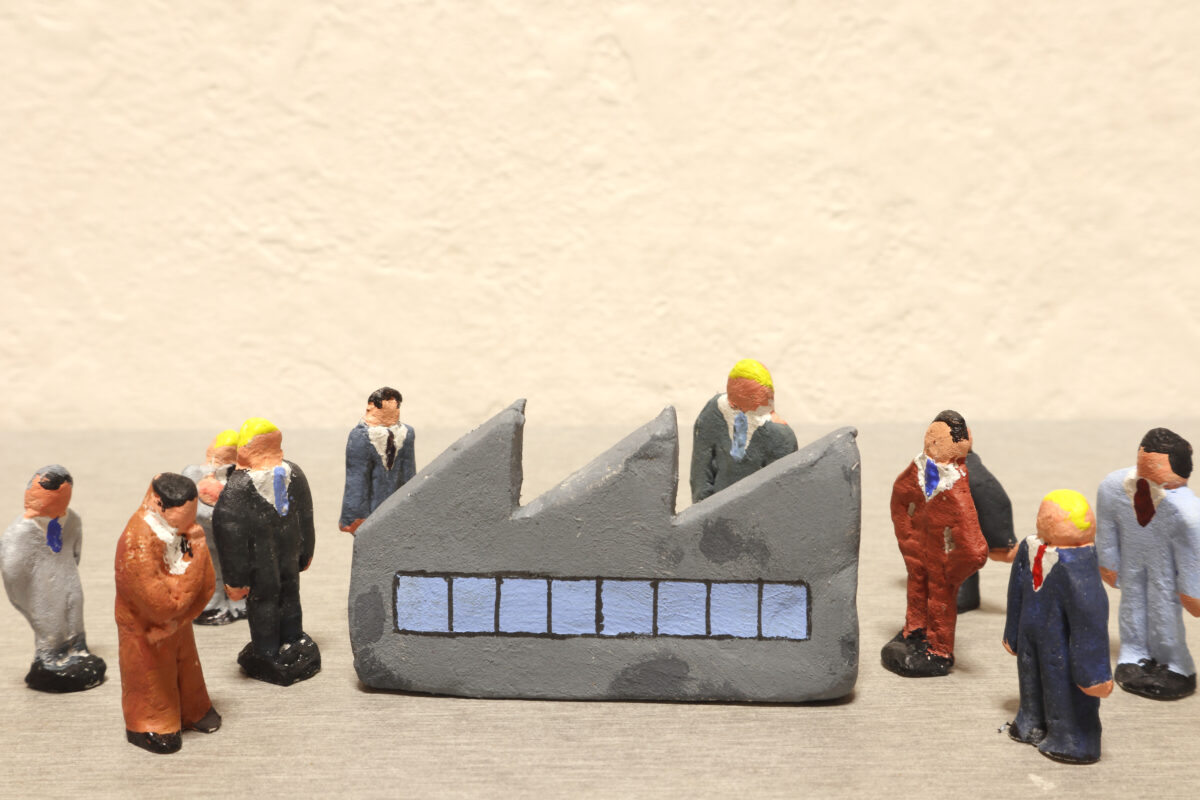

【知・技の創造】現場の元気さと幸せ

トヨタ自動車で32年勤めた後、行田市のものつくり大学を拠点に地元企業に協力いただき「強い現場づくり」をテーマに研究と教育に取り組み10年目になります。クルマづくりの現場で先輩たちの指導を仰ぎ、仲間たちに協力してもらい成果につながったことを、少しでもたくさんの人に伝え活用していただくため、学生たちと地元企業の生産現場で課題抽出し、現場の方々と一緒に改善活動を実践し、研究と教育につなげています。 強い現場と人 Well-Being(人々の幸せ)について日々研究をされている方の講演での話です。働く人が幸せな企業ほど会社の業績が良い、すなわち働く人の幸せ度が高い企業は生産性が高く、高業績でさらには災害も少ないことがデータにも表れているとの事です。 私の経験や研究を振り返ってみても確かに納得させられることが多くあり、とても感銘を受けました。これまで現場での生産性や働く人の意識・モチベーションにばかりに気を取られていたような気がします。考えてみれば働いている人がそこでやりがいを感じ生き生きとしている会社は業績が良い、そして幸せを感じるということではないでしょうか。 ということであれば業績を上げたい会社経営者や生産性を上げたい現場のリーダーは、働く人たちに幸せになってもらうことが大切だということになります。 ではどうすれば日々の活動の中で人は幸せを感じるようになるのでしょうか?これまでの事例から考えてみました。 会社の一体感 県内企業で学生が改善活動に取り組み、その報告会の場で謝辞を伝える場面で、「協力して頂いた社員・作業員の皆様に感謝申し上げます」と文言に表したところ、管理者の方から「当社では社員と作業員の言葉の区別はない、皆がこの会社の社員である」とのご発言をいただいたことがあります。学生の何気ない言葉遣いに対してさえ、このように考え発言いただくことはとても素晴らしいと感じました。オンリーワンの技術開発力と一体感のある現場で業績を伸ばしているこの企業で、今後も一緒に改善に取り組んでいきたいと考えています。 また、県内の従業員数50名弱で部品製造を行っている企業の品質改良活動に参加しています。これは社長が毎日発生する製品不良で捨てているモノを減らす改善活動を通して、社員のモチベーションを高めたいとの思いから始めたことです。現場のリーダーが全員参加し現地・現物での定期的な活動をスタートしてから3年になりますが、不良は簡単には減りません。それでもそれぞれのリーダーがテーマを掲げ、対策に取り組むようになってきました。時間はかかりますがこのような活動が定着すれば、社員意識が向上し、今後1/10程の不良低減が見えてくるものと考えています。 社員一丸となって、改善することを継続し、それが風土となれば、働く人はやりがいと幸せを感じるようになるのではないでしょうか。 まとめ AI/IoTの有効活用が良く言われますが、継続的に改善が出来る自立した現場づくりを通して人が育ち、やりがいを感じ、少しでも幸せを感じるように、目的を明確にし、道具としてAI/IoTを活用する、そんな企業活動が基本と考えます。これからも学生と現場での人材育成に取り組んでいきます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年6月7日号)掲載 profile 小塚 高史(こづか たかし)情報メカトロニクス学科教授 北見工業大学卒、トヨタ自動車株式会社明知工場製造部長を経て2015年より現職。トヨタ生産方式が専門。 関連リンク ・ものづくりマネジメント研究室(小塚研究室)・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】「揚舟」の復権を目指して

人々を救う揚舟 皆さんは「揚舟(あげぶね)という舟をご存じでしょうか。 揚舟とは、洪水が頻発する地域で使われていた小型の舟で、普段は軒下などに吊るして保管し、水害時に人や家畜を乗せて避難するために使用されていました。埼玉県近郊では群馬県板倉町をはじめとする渡瀬川流域で使用されていたことが知られています。 私の研究室に所属するバングラデシュ出身の留学生、フォイサルさんは、この揚舟を現代的に再解釈し、洪水被害が深刻な母国バングラデシュにおいて避難用具として活用できる舟のデザインを考案しました。 バングラデシュでは毎年7月から8月の雨季に、ベンガル語で「ボルシャ」と呼ばれる洪水が発生し、国土の約2割が冠水します。これは浸水被害をもたらす一方で、雨季後の農作物や魚介類の生育を促す「恵みの雨」としての側面もあります。 しかし、さらに深刻なのが「ボンナ」と呼ばれる大規模な洪水です。これは10年に一度ほどの頻度で発生し、河川の増水により国土の3分の1から半分以上が冠水する、甚大な被害をもたらします。 こうした洪水により多くの住民が避難を強いられますが、バングラデシュでは男性が国外に出稼ぎに出ている家庭も多く、女性や子ども、高齢者が自力で食料や荷物を運びながら避難しなければならないケースが少なくありません。 道具をアップデートする フォイサルさんのデザインでは、木材よりも軽量で耐久性に優れたFRP(繊維強化プラスチック)を素材に使用することを前提とし、さらに車輪を取り付けることで、力の弱い人でも容易に避難できるよう工夫されています。 船体の形状は、1/15スケールの模型を複数制作して比較検証を行い、高い剛性と積載のしやすさ、水流に対する抵抗の少なさを兼ね備えた設計が実現されました。 最大の特徴は、普段は「蓋」として機能しているフロートにあります。このフロートは水上で展開することにより、舟の安定性と積載能力が大きく向上し、最大で400キロの荷物を載せることが可能です。 また、船体とフロートはコンパクトに重ねて輸送できる構造となっており、ワンボックスカーや2トントラックの荷台にも積載可能なサイズで設計されています。これにより、輸送コストの削減が図られており、販売価格は3万5000タカ(日本円で約5万円)程度に抑えられる見込みです。 現在、日本には世界中から多くの観光客が訪れ、さまざまな日本文化に注目が集まっていますが、この事例のように、日本の気候や風土から生まれた道具を現代的にリデザインし、世界の人々の暮らしに役立つ新たな道具として再生することも、重要な文化発信の一つでもあると考えています。 Profile 町田 由徳(まちだ よしのり) 情報メカトロニクス学科 教授 東京造形大学デザイン学科卒業後、デザイン事務所勤務、岡崎女子短期大学准教授を経て、2020年より現職。専門はプロダクトデザイン。

-

【知・技の創造】歴史的建造物の保存再生

歴史建造物の調査研究 2005年に本学に着任以来、これまでに50件を超える歴史的建造物の調査研究や修復設計・技術指導に関するご依頼を賜り、自身の専門分野となる近世社寺建築を嚆矢に、古民家や本陣建築のほか、近代の洋風建築や足袋蔵、特攻訓練も行われた戦争遺跡、さらには土木遺産となる河川のれんが造門樋や鉄骨バランスアーチ橋に加え、産業技術遺産となる蒸気機関車など、多岐に渡る歴史的遺産の調査研究を学生と共に携わってきました。 横山研究室が復原整備を手掛けた旧忍町信用組合店舗 鍵は建造物と「対話」すること 上掲に伴う調査研究の手法は「実態調査」・「文献調査」・「数例比較調査」の三柱を基軸に進めていくことになりますが、大切なことは実践的な調査研究を通して歴史的建造物との対話がいかに行えるかが鍵となります。つまり、これには現状把握のための精緻な実態調査が必要で、室内空間だけに留まらず、床下・小屋裏・屋根裏と真っ黒に汚れながらも丁寧且つ敏速に膨大な調書を取り、それを整理して図面化することが対話の第一歩につながります。 このような前提のもと、次のステップとして創建当初の姿がどのような形態であったかを探るため、建物を構成する主要軸部の柱や梁などに残存する仕口や埋木痕跡のほか、木材表面に残る釘穴なども隈なく調べることで、復元考察が進められています。なお、近世以前の歴史的建造物は古写真が実在することは殆ど皆無であるため、このためにも文献調査を粘り強く広範囲に行い、絵図や規模を記す文書を見つけ出すことができれば大金星となります。 さらに同一の建築様式となる歴史的建造物との類例比較調査を行い、これらを踏まえながら対話の密度を高めて行けば、徐々に創建当初の姿が見えてくることになるのです。 いずれにしても日々の積み重ねが重要であり、一朝一夕に研究成果の到達を見ることはできませんが、東松山市に所在する箭弓稲荷神社社殿は二年間に及ぶ調査研究の結果、近世最後の大規模権現造形式の社殿であることを明らかとすることができ、昨年の1月19日に国の重要文化財指定に導くことがかないました。 箭弓稲荷神社の調査の様子 地方都市再生の鍵 首都圏に位置する埼玉県においても、残念ながら地方都市では人口減少が見受けられ、これを何とか食い止める施策が官民によって打ち出されています。街輿しに伴う手法はそれぞれの地域的特性に添ったコンセプトに基づき、計画性を持って段階的に進められていますが、これからの時代は「土着性と新規性の融合」が地方都市再生の鍵だと考えられます。このためにも、地域に残存する歴史的建造物をバナキュラー建築に位置づけ、保存再生と積極活用を図ることが重要だと言えます。 これにより、その歴史的建造物は地域のランドマークとなり、結果的にオンリーワンとなる地域ブランディング確立にも寄与し、例えば川越市の「蔵造りの街並み」のように、歴史の香りが漂う越渡として国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されるなど、全国にその名を知らしめることになります。 なお、土着性と新規性の融合比率は、土着性の方が優位でなければなりません。これが過度に逆転すると地域特性を生かした街並み再生のコンセプトが瓦解する恐れもあり、関係者が特に留意すべき点として掲げられます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年5月9日号)掲載 Profile 横山 晋一(よこやま しんいち) 建設学科 教授 横浜国立大学大学院博士課程後期修了。博士(工学)財団法人文化財建造物保存技術協会、立正大学を経て現職。 専門分野は市域に残る歴史的建造物の保存再生と活用提案。

-

【知・技の創造】話し相手で声が変わる

音声は重要なコミュニケーション手段 コミュニケーションの重要な手段の一つである音声には、文字で表せる言語情報だけではなく意図や感情などの情報が含まれており、音声を使うことで文字だけとは異なる形のコミュニケーションを取ることができます。こうした音声が含む情報については古くから研究が進められてきました。その中の一つである感情については主に声の高さや大きさ、話す速さといった韻律が大きく関わっていることが知られています。例えば、喜びの声は高く・大きく・速くなり、悲しみの声は低く・小さく・遅くなる傾向があります。このような特徴があるからこそ、誰かが「大丈夫です」と言ったとき、本当に大丈夫なのか、それとも無理をしているのか、といった文字面だけでは分からないことを感じ取ることができるのです。また、感情のような明確な特性だけではなく、私たちが日常生活で話すとき、場面に応じて声の調子が変わることを実感することがあると思います。しかし、近年まで日常生活中の音声のデータが十分に蓄積されておらず、音声の細かな変化を大規模に調査することは困難でした。この状況を大きく変えたのが、2022年に国立国語研究所が公開した「日本語日常会話コーパス」です。このコーパスの蓄積には私も携わっており、自宅や職場などさまざまな場面で家族や友人などさまざまな相手との会話を収録した大規模なコーパスとなっています。 「日本語日常会話コーパス」を用いた研究 このコーパスを用いた私の研究を一つご紹介します。それは「会話相手によって声の高さは変わるのか」というものです。この研究では、話し手に対する聞き手との関係を、子ども、配偶者・父母・兄弟姉妹・友人知人・先生・生徒・同僚・取引先・客の10種類に分類しました。これらの聞き手に向けて話す声の高さを統計的に分析したところ、次の傾向が見られました。(1)子ども・配偶者に対する発話では声が低くなる(2)友人・知人・生徒に対する声は高くなる(3)先生に対する声は低くなる(4)同僚・取引先・客に対しては、子ども・配偶者よりも高く、友人知人や生徒よりも低くなる―。つまり、話す相手との関係によって自然と声の高さが変わっていたのです。皆さんは普段、子どもや配偶者に向けて意識して低い声を出そうとはしていないと思いますが、無意識のうちに平均よりも低い声で話していることになります。さらに、発話の向け先との関係だけではなく、同席者によっても声の高さが変わることも観察されました。例えば、ある男性の音声は、「妻だけがいる場面」と、「妻と義母がいる場面」で妻に向かって話す声を比較すると、義母が同席しているときの方が高くなっていました。 AIと会話する未来に向けて このように人間は、発話の向け先や同席者、会話の内容などによって声の高さを変化させながらコミュニケーションを取っています。現在、人工知能(AI)の発展により人間同士のように人間とコンピュータが言葉を交わすことが可能になってきました。ごく近い将来、私たちは日常的にAIと音声でやりとりするようになると考えられます。そこで、コンピュータの音声に人間が備える自然な特徴を取り入れることで、より自然なコンピュータとの音声コミュニケーションの実現が期待されます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年4月4日号)掲載 Profile 石本 祐一(いしもと ゆういち)情報メカトロニクス学科 准教授北陸先端科学技術大学大学院博士後期課程修了。博士(情報科学)。国立情報科学研究所、国立国語研究所等を経て2022年4月より現職。

-

【知・技の創造】落語が描く伝統的常識

2024年度市民特別公開講座「お弔いの近現代」 墓地の近代史を専門としている土居は、昨秋に開講された本学主催の市民特別公開講座「お弔いの近現代」に登壇し好評を得ました……と書きますと、うそではないものの、半分の側面しかお伝えできていません。 この公開講座にはゲストとして落語家の林家つる子氏をお迎えし、お弔いにちなんだ「片棒」を演じて頂きました。当日、つる子氏のファン(追っかけ)らしき来場者もおられ、つる子氏の出番である第1部では爆笑の連続でしたので、続く第2部に登壇した土居は、会場全体が暖かい雰囲気の中、とても気分よく講演ができました。第3部のトークタイムでの対談も盛り上がり、当日だけの言いっ放しではもったいない論点が出ましたので、この機会に覚書として記します。 落語「片棒」について つる子氏が演じられた「片棒」は、どんな葬式をしたいのかが話題になっています。 ケチ一筋に生きて一代で身代を築いた赤西屋の大旦那、息子3人のいずれかに身代を譲るならさて、誰にしようかと思案して、もし私が死んだらどんな葬式を出すのかの答えで決めようと、息子たちを順に呼び出すことに。長男・次男は、それぞれが思い描く、赤西屋の身代にふさわしい立派な(派手な)葬式を提案するが、ケチな大旦那は気に入らない。打って変わって三男が示す内容は、ケチの見本のような葬式の段取りばかり。最初こそギョッとした大旦那、次第にそのケチ振りを感心するように。ついには棺桶を運ぶ際に、天秤棒は三男自身で担ぎますと言い出すものの、しまった天秤棒にはもう一人必要だから、こればかりは人を雇わないといけない、と残念がる始末。そこで大旦那、「片棒は、俺が担ぐ」でオチになります。 お弔いの移り変わり 落語には、伝統的常識のうんちくが詰まっています。なぜケチで有名な人物を「赤西屋」と呼ぶのかについては、落語家ご自身も解説されるところです。 ところが葬式については、地域や時代により大いに違いがあることは、解説どころか言及さえされません。例えば「片棒」では三男が、葬式費用をケチる案の一つとして、参列者には午後から葬式だと知らせ、朝に火葬を済ませてしまえば、香典だけ頂戴してお帰り願えばよい、とふらちなことを言います。これも地域によっては、火葬を済ませて遺骨にしてから葬式をする「骨葬」や「前火葬」などと呼ばれるきちんとした手順があると知れば、先に火葬することの何が問題なの?と逆に問い返されてしまいます。 昔は土葬で今は火葬、昔は自宅で葬式を出していたが今は葬儀会館、告別式と呼ばれる儀礼が誕生してようやく120年ほど過ぎたなどなど、落語演目「片棒」への注釈あるいは副音声解説として、トークタイムでコメントいたしました。 トークタイムの様子(左:土居浩教授 右:林家つる子氏) 中でも一番の論点は、なぜ跡継ぎが男子だけに想定されるのか、の問題です。つる子氏は、古典落語を女性目線で描き直す挑戦をしておられるので、どうしても伺いたかったのですが、残念ながら当日は時間切れで言及のみになりました。現時点では、赤西屋が一代で身代を築いたことに関係すると考えています。いうなれば、成り上がり者が漠然と抱く伝統的常識です。その常識を成り上がり者はどう獲得したのか。伝統的常識の再生産問題です。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年3月7日号)掲載 profile 土居 浩(どい ひろし)教養教育センター 教授 博士(学術・総合研究大学院大学)。ものつくり大学教授。2001年、大学開学時から着任。関心領域は、日常意匠論。 関連リンク ・教養教育センターWEBページ ・日常意匠研究室(土居研究室) ・創造しいモノ・ガタリ 03 ~「問い」を学ぶ。だから学問は楽しい ~

-

【知・技の創造】埼玉学を始める

埼玉は日本の縮図 「埼玉学」という学問分野をご存じだろうか。 初耳かもしれない。それもそのはず、われわれが立ち上げたばかりの学問だ。実はこの学問、かなりの野心を秘めている。 射程は埼玉にとどまらない。 実は、埼玉を通して日本全体の未来を抉り出そうという試みだ。埼玉を「日本の縮図」として捉え、その地理、文化、経済、風土等特性の映し出す21世紀の日本を考える。 そこにはいくつかの予期せぬ「上げ潮」が存在する。 一つが、近年大きな注目を集めた渋沢栄一である。渋沢栄一といえば、深谷出身の偉大な実業家であり、一万円札に登場するとは、もはや「日本の顔」だ。これはもう言うまでもないだろう。 もう一つ、映画『翔んで埼玉~琵琶湖より愛をこめて』の公開である。埼玉をテーマにした異色作であり、全国の話題をさらった。軽妙な中に埼玉の本質を宿す、ギャグや演出の一つひとつを愛する県民は少なくない。 その秘境的側面 ものつくり大学教養教育センター編『大学的埼玉ガイド――こだわりの歩き方』昭和堂 11月にものつくり大学教養教育センターは一冊の本を上梓した。『大学的埼玉ガイド』(昭和堂)である。県内外の研究者や専門家約30名が総力を結集し、それぞれの専門分野から埼玉の地形、文化、歴史を語っている。 ものつくり大学のオウンドメディア「monogram」で筆者が行った連載も一部盛り込んでいる。 学問とは、特定の主題を深く体系的に考察するのが一般だが、埼玉学はどちらかと言うと広く浅く、そしてまったく折衷的だ。 というのも、その眼目は、知識の獲得よりも現代人の視座の刷新にこそある。埼玉を東京の隣の秘境として、あるいは21世紀のひな形ととらえたらどうだろう。 見え方が少し違ってこないだろうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年2月18日号)掲載 profile 井坂 康志(いさか やすし)教養教育センター 教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・教養教育センターWEBページ ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

-

【知・技の創造】ロボットの見る世界

近年AIやロボットの進展が目覚しく、毎週のように新しい研究やニュースが報告されています。私たちは目や耳など五感を通して世界を見ていますが、ロボットから見た世界はどのようなものでしょうか? 組込みシステムの仕組み 本題に入る前に私のもう一つの専門である組込みシステムについてもお話しておきます。組込みシステムとは、家電や自動車などに組み込まれたコンピュータシステムで、例えばエアコンなら指定された温度になるように、部屋の温度を測りながら出力を制御しています。パソコンやサーバで使われるコンピュータはさまざまな用途に使えるようにいろいろなアプリケーションを導入して利用しますが、組込みシステムは特定の用途に特化した小型で低消費電力なコンピュータを利用します。 また組込みシステムはさまざまなセンサを通して、環境のさまざまな情報を取り入れて計算し、アクチュエータを介して出力するため、外部の環境をより意識する必要があります。ロボットもまたさまざまなセンサやアクチュエータを搭載した組込みシステムとも言えます。 センサから情報取得 ロボットもセンサを通して世界を見ています。カメラなら画像、マイクなら音といったように搭載されているセンサごとに異なる情報を取得することができます。また、赤外線や超音波などの人には感知できないものを捉えることや、レーザーを使って距離を正確に測るといったことも可能です。工場などで使われるアームロボットの多くはカメラを搭載していないため、当然ながら搭載されていないセンサの情報は取得できず、周りの景色を知ることができません。 環境情報の共有 目の前にこの新聞があるかと思いますが、目を閉じたまま手を膝の上まで戻してから、新聞のページをめくってみてください。うまく出来たでしょうか?次は目を閉じて部屋の中にあるものを思い浮かべてください。目を閉じたとしても、皆さんの記憶の中に部屋の中の物や位置、さらには温度や手触りまで複数の感覚器で捉えた地図が記憶されており、思い返しながら動くことができます。また膝の上に手を戻す動作はスムーズに行えたと思います、これは脳が身体の構造や腕の曲がり具合をすべて把握しているためです。 ロボットを高度に制御したり、複数のロボットを連携したりするためには、このような情報を織り交ぜた高度な地図情報が必要となります。屋内でロボットを行動させる際には、LIDARと呼ばれるレーザーで周囲の形状を測位するセンサを使って、移動しながら地図を作り自身の位置を特定しています。人同士では頭の中の地図を直接やり取りすることは難しいですが、ロボットや組込みシステムであれば、地図データを渡すことも、現実世界を映しとった仮想空間を作ることも可能です。この仮想空間がロボットの見る世界ともいえますし、開発者がロボットに見せたい世界でもあります。現状ではロボット間の協調は限られたものですが、今後の仮想空間を通じてより高度な動きを見せるロボットも増えてくるでしょう。 街中でもロボットを見かけることが多くなってきました。ぜひ身近なロボットがどのようなセンサを搭載し、どのような世界を見ているか想像してみてください。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年2月7日号)掲載 profile 細合 晋太郎(ほそあい しんたろう)情報メカトロニクス学科 講師 北陸先端科学技術大学院大学博士課程修了。博士(情報科学)。株式会社チェンジビジョンを経て2024年4月より現職。専門はロボットおよび組込みシステム。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】デザインで世界から街へ

Design for the other 90%(世界を変えるデザイン) 30代、40代の大半は、海外の紛争地や自然災害の被災地で過ごしてきた。アフガニスタン、シエラレオーネ、コソボなど、通常見聞できない土地での生活で「世界を変えるデザイン(原題:Design for the other 90%)」を強く意識してきた。 私たちの住む日本では、あたらしいもの、きれいなもの、珍しいものなど「ほしいもの」は次々につくられ売られている。世界に目を向けると、196か国のうち水道水が飲める国は日本を含む9か国のみ。ユニセフによると世界では全人口81億のうち18億人が自宅の敷地内で水を手に入れることができないという。 アフリカでは子どもが水汲みのために長い道のりを歩くことに時間を使い、教育や余暇の時間が奪われている。その状況に対して、考案されたドラム缶をドーナッツ型にして穴に紐を通し、水を転がす容器のデザインには、正直目から鱗であった。十分な量の水は重く重労働であるが、75リットルもの水を子どもひとりで運べる。 「ほしいもの」ではなく「必要なもの」に対しての真のデザイン。それこそが世界を変えるデザインである。 ネパール地震での復興支援 2015年ネパール地震からの復興支援に関わった。現地政府と共に耐震性の高い再建住宅を普及するため制度設計から職人トレーニングを実施した。復興期間の5年間を通して、確実に耐震性の高い建物が普及するに至った。それでもヒマラヤ山系の山岳地帯の村々では、建設材料の搬入が困難で、倒壊したまま取り残されていたり、石を積み直しただけの状態であったりした。 そこで蛇篭(じゃかご)を用いた新たな耐震補強工法の開発を行った。蛇篭の材料である針金はどこでも入手しやすく運搬もしやすい。また住人たちの手により現地で編むことができる。日本の実大振動台実験を何度も実施し、大地震下でも蛇篭壁は大変形するものの倒壊はしないことが検証された。最優先課題である人命を守るための効果的なデザインであると考える。 官民学で取り組む街づくり 行田市水城公園に設置した手描き花手水傘の仮設休憩所 2019年に本学に着任してから、官民学連携で行田市や熊谷市の街づくりに取り組んでいる。本学ならではの知と技を融合し、学生と共に仮設休憩所や屋台制作など地元を盛り上げる活動を行ってきた。現在、「行田まちなか再生未来ビジョン」の策定に取り組んでいる。長期的な視野に立ち将来を担う子どもたちがワクワクできるような街づくりを目指す。 これからも真のニーズに焦点をあて、デザインを通した社会貢献をしていきたい。世界から身近な地域をフィールドとして、学生と共に笑顔と技術力を備えたテクノロジストとして活動していく。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年1月10日号)掲載 profile 今井 弘(いまい ひろし)建設学科 教授 三重大学博士後期課程修了、一級建築士。設計事務所、NGO、JICA、建築研究所、防災科学技術研究所を経て、2019年より現職。主に設計、製図、構造の授業を担当。 関連リンク ・建設学科WEBページ ・建築技術デザイン研究室(今井研究室)

-

【埼玉学⑥】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 埼玉学第6回は、『大学的埼玉ガイド』(昭和堂 刊)の責任編集を務めた井坂教授が、出版報告のため大野元裕埼玉県知事を表敬訪問したエピソードです。 『大学的埼玉ガイド』の出版報告 2024年12月5日、浦和付近はやや遅めの紅葉が目に痛いほどだった。季節はとっくに真冬になっていいはずなのに、ようやく秋が来たような空だった。その日私は埼玉県庁の本庁舎一階にいた。埼玉県知事、大野元裕氏に会うためだ。埼玉学の聖典『大学的埼玉ガイド』の奥付出版日は、12月5日である。これは出版業界の慣例で、実際の出版日よりも2週間程度後に設定することが多い。すでに本は市中に出回っているけれど、奥付記載の年月日が図書館等の公的情報となる。まさにその日に埼玉県知事にお会いできたのも、何かのご縁のように感じた。埼玉学を世に知ってもらううえで、最初に報告すべき相手にほかならないからだ。埼玉学--。それは地域研究の枠を超えた、埼玉という土地の歴史、文化、人々の営みを多角的に紐解き、未来への道筋を探る壮大な試みである。大野知事との会談は、この埼玉学の可能性を広げる鍵にほかならなかった。 知事との出会い 知事との対談はものつくり大学の國分学長とともに行われた。知事室にはモニターが据え付けられ、『埼玉ガイド』の書影が大きく映し出されている。知事の席の裏手には、愛くるしいぬいぐるみが数えきれないほど並んでいる。私が切り出したのは、訪問の数日前に生で観覧した「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の収録の内容だった。大野知事は歌謡祭の大トリを務められ、赤と白のくっきり鮮やかなベースギターとともに、ジーンズ姿で舞台に飄然と現れ、「ニュー咲きほこれ埼玉」を軽快にシャウトした。心なしか知事の人柄が表れていると感じたのだ。なんだか、ローリングストーンズのキース・リチャードとミック・ジャガーがいっぺんにステージに飛び出したみたいだった。「クールでかっこよかったです」。まずそうお伝えした。知事の表情がほんの少し緩み、うなずいてくれた。その瞬間、私は「こんな知事がいてくれる県民は幸せだ」と心から感じた。知事の姿を往年のロックスターのイメージに重ねて悪い理由があろうか。知事との対話の中で、特に印象深かったことがある。私自身が北部の出身でもあって、『埼玉ガイド』では、ふだんスポットライトの当たりにくい北西地域に力を入れたとの私の発言を受けて、「県の一体感を喚起してくれる」と返してくれたのだ。おそらく、世の多くは埼玉を現実の姿より狭く理解している。その実像は想像されるよりはるかに広く、驚くほどに深い。豊かな自然と歴史遺産を持ち、その一つひとつに人々の生活が温かく息づいている。利根川や荒川をはじめ、数知れぬ小河川によって形成された地勢、それに伴う文化や産業、「瀬替え」などの歴史的エピソード。それら一つひとつ丁寧に言及する知事に、鳥が羽ばたくような視野を感じた。大野知事は、「新しい切り口を県民に与えてくれる本を作っていただき、ありがとうございます」と述べた。この一言ですべて報われた気持ちになった。埼玉への深い愛と、それを未来に伝える熱意が込められていると感じた。 真摯さの道 ものつくり大学に至る「真摯さの道」 少し話は前後する。司会を務められた産業人材育成課課長の下村修氏によるご発言である。下村氏は、11月22日の渋谷QWSで開催された埼玉学イベントにオンライン参加されていた。ものつくり大学の近傍にある「真摯さの道」についてもご存じだった。マネジメントの父ドラッカーの翻訳者で日本での分身ともされた、今は亡き上田惇生先生(ものつくり大学名誉教授)が、integrityの訳語を想起した道である。上田先生は若き日俳句に親しんだ人でもあり、一つの語彙が浮かぶのを忍耐強く待ち続け、ついに大学からの帰路、この道で「真摯さ」を呼び寄せたのだった。 このフレーズには、埼玉学の目指すべき姿が凝縮されているように思える。埼玉とは、あるいは地域というよりも、道なのかもしれない。水の通る道であり、風の通う道である。そして何より人と土の香る道だ。埼玉学は、地域のささやかな真実に向き合いつつ、そこで生まれる物語を丁寧に保存しつつ創造する一本の道なのだ。 2024年11月22日に開催された埼玉学イベント(渋谷QWS) 平和--しらこばとの理想 私の専門はピーター・ドラッカーの経営学である。埼玉学とドラッカーは地域と人々の未来を考えるうえで共通点が多い。実は大野知事はドラッカーへの関心から、私の名前も知っていたという。前・上田清司知事もドラッカーの学徒だった。2025年10月25日にはドラッカー学会大会が行田のものつくり大学で開催される。ドラッカーが尊敬した実業界の偉人・渋沢栄一を生んだ深谷も目と鼻の先だ。大野知事との対話は、埼玉学にとって重要な意味を持つことだったろうか。もちろんそうだろう。しかし、それのみにはとどまらない。埼玉とは日本の雛形であり、日本の未来そのものだからだ。これをおおげさと思わないでほしい。会見の最終場面で、私は『埼玉ガイド』にサインをお願いした。今日この場に赴いた記念として、ぜひそうしてほしかった。知事は執務机の引き出しからおもむろに筆ペンと篆刻印をとり出した。外交官を長らく務め、中東問題の専門家でもある知事がそこに記したのは、「平和」を意味するアラビア語だった。筆跡にはまるで埼玉から世界を見はるかすような風が巻き上がっているように思えた。県庁職員の方も、このようにサインする知事の姿は初めて目にしたという。平和(「サラーム」سلام)。この瞬間が会見のハイライトとなったのは言うまでもない。知事の佇まいとともに、「しらこばとの理想」をそれは体現していた。サイン入り『大学的埼玉ガイド』は、現在、ものつくり大学図書館のエントランス付近に置かれている。 図書館に置かれた知事のサイン入り『大学的埼玉ガイド』。「平和」のアラビア語が記されている。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑤】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる

埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 埼玉学第5回は、今回で33回を迎える「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の公開収録を観覧した井坂教授が感じたことをお届けします。 埼玉の歌声が聞こえる 詩人ウォルト・ホイットマンは、「アメリカの歌声が聞こえる」と『草の葉』でうたった。2024年11月30日、私は大宮ソニックシティ大ホールにいた。「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の公開収録を生で見る機会を得たためだ。埼玉に生まれ育ってこんな感慨は半世紀、初めてだった。「埼玉の歌声が聞こえる」。なぜか真っ先に頭に浮かんだのがこの一文だった。チャリティ歌謡祭は、埼玉県の正月の風物詩と言ってよい。今年で33回。埼玉の政治、経済のリーダーが一堂に会する一大イベントである。その空間は歌謡祭という範疇を超えて、一種の埼玉をめぐる大聖堂のミサを思わせる荘厳さを備えていた。「埼玉の生声」が一切の前提条件を取り払って、初冬の空を突き抜けていった。出演者には、大野元裕知事、さいたま市の清水勇人市長、熊谷市の小林哲也市長といった自治体首長陣、さらに清水園の清水志摩子社長、サイサンの川本武彦社長、埼玉りそな銀行の福岡聡社長といった県内の主要企業経営者が名を連ねている。出演者たちが肩書をとりあえずクロークに預けて、素の状態で舞台に立つ。その佇まいがなんとも言えずいい。大野知事が赤いベースとともに、ジーンズとTシャツでぶらりと現れて歌う姿は、最高にクールだ。こんな強いインパクトを残すイベントは、他県では見られないだろう。 ただし、実物を見るまで多少の偏見がなかったとは言えない。私は率直に「色物」を想像していたからだ。まったくの見当外れであることが、開始早々わかった。認めようーー。私は痛く感動したのだ。この感動はしばらく前に映画『翔んで埼玉』を観終えたときのものと同じだった。そこには何かがあるのだと思った。例えば、清水市長が歌った「TRAIN-TRAIN」。ブルーハーツ往年の名曲である。昭和を生きた人ならぴんと来るはずだ。野趣に溢れたあの時代の空気。イントロの歌い出しを聴くだけで、背筋に電流が走る。きっとこの歌を最初に聞いたとき、市長も一人の少年だったはずだ。やがて行政に活動を移しても、消え去ることのない少年の魂を私ははっきりと感じ取った。そこにはきっぱりとした情熱が今もとめどなく溢れていた。政財界のリーダーたちが普段の仕事では見せない姿をあられもなく見せつける。こんな裸足のままのイベントがあるだろうか。各国の元首や首脳が一堂に会し、青春時代愛した歌を思いのたけを歌い上げてもらったら、どんな世界になるだろう。そんな想像も頭をよぎった。 会場は始まる前から熱気に満たされている。 風通しのいい祝祭の場 実は私がこの場にいられたのも、一冊の本が機縁となっている。『大学的埼玉ガイド』(昭和堂 刊)である。2024年11月19日に出版され、その編者を務めたのが私だった。同著の序で私は埼玉の特性の一つに「雑居性」を挙げている。東京に隣接しながら、農村、工業地帯、ベッドタウンといった多様な性格を持つ地域が混在している。この雑居性が、埼玉県民の気質や文化を特徴づけており、言い換えれば、単一の尺度を常に拒否し続け、ゆえにアイデンティティに大きな空白を残している。 きっかけとなった『大学的埼玉ガイド』。 こうした特性を間近に見る思いがした。政財界のリーダーたちが同じステージに立つ。主役は歌い手だけではない。ダンサー、コーラス、バックバンド。そして、ステージと客席のぎりぎりの狭間で汗をかくスタッフの方々。みんなが仲間である。ステージに上がっていない人たちも、誰もがみんな埼玉の歌を歌っている。埼玉では自治体首長と企業経営者が対等に地域課題を議論する場が少なくない。たとえば私も現在埼玉県教育委員会の依頼で、高校の校長や教頭向けに経営学の講義を持っている。親密で温かな関係が歌謡祭の舞台にそのまま流れ込んでいる。出演者たちが自分を丸出しにしつつ、品格と調和が感じられる。風通しのいい祝祭の場。ここには埼玉のすべてがある。 「埼玉の歌」を未来へーー奇祭がもたらすもの 歌は最も身近な魔法だ。思い起こしてみてほしい。学校には校歌がある。社歌を持つ会社もある。学校の帰り道には誰もが歌った(リコーダーかハーモニカも吹いただろう)。アニメにも、ドラマにも、時代劇にも。どこにでも歌がある。かの二宮尊徳は、農村を復興するとき、農民たちを集めて最初に自作の歌を朗誦したと言われている。歌は心の田んぼに流れ込む水なのだ。このイベントが成り立つ陰の主役は、地域メディア「テレ玉」である。テレ玉は、埼玉県民の生活に密着した情報発信を行いながら、この歌謡祭を広く視聴者に届ける仕掛人である。この番組の水源はテレ玉にあるのだ。 地域メディアが地元イベントをサポートし、それを広く伝えることで、埼玉の文化的アイデンティティがより多くの人々に知られるようになっている。先に挙げた『大学的埼玉ガイド』では、テレ玉社長へのインタビューを通して、その活動を紹介している。チャリティ歌謡祭の第1回は、テレ玉社屋のスタジオで行われたと聞く。初めは手探りのささやかなものであったと想像するが、かくも盛大にして、県の文化を代表する一大イベントにまで育て上げた関係者の尽力は並たいていではなかっただろう。改めて敬意を覚える。 チャリティが歌謡祭の目的である。 理由はもう一つある。この歌謡祭の目的はチャリティにある。収益は地域社会に還元される。埼玉の発展を志すその原点は何より心にとどめておくべきだ。まさにその意味においてこそ、チャリティ歌謡祭は「奇祭」と呼ぶにふさわしいイベントなのだ。深い。深すぎる--。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に観に行くということ・教養教育センターWEBページ

-

【知・技の創造】建設施工のロボット化

近年の建設現場では、直接作業に従事する技能者(いわゆる職人)が高年齢者と外国人で大半を占めるケースも少なくありません。技能者の減少と高齢化に歯止めがかからず、業種によっては外国人技能実習生などに頼らざるを得ない状況が慢性化しています。また、国交省の2022年の統計データによると、29歳以下の技能者の割合は全体の約12%で、他産業と比べて顕著に少ないです。 建設業の担い手の確保・育成に向けて、処遇改善と働き方改革に加え、生産性向上など技術面の改善を一体的に推進することが求められています。 処遇改善と働き方改革の推進 建設工事では、効率的な施工体制の下、低コストかつ短工期で良質な構造物を完成させることが理想的です。一方、建設業は、重層下請構造の典型であり、下請けとなる専門工事業者(原則3次以内)が費用や工期の面でしわ寄せを受ける場合があることも否定できません。 下請けが下層になるほど、企業の利益や技能者の賃金は減少傾向にあります。また、工期に余裕のない現場では、休日出勤や早出・残業を余儀なくされ、長時間労働が常態化しています。さらには、末端の技能者まで管理が行き届かず、工事の安全性や品質の低下を招くリスクも高まります。将来の担い手の確保の観点からも、適正な賃金を維持しつつ、長時間労働の是正と週休2日の定着が求められてきました。これに対しては、働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制が今年(2024年)の4月から建設業にも適用され、日給制が多い技能者においては収入減少の可能性が課題として残るものの、建設業全体の労働環境の改善に向けて一歩前進しました。 施工の自動化・ロボット化 国交省では、2016年の「i-Construction」を皮切りに、ICT等を活用した生産性向上の取組みを推進してきました。今年(2024年)の4月には、「i-Construction 2.0」が策定され、現場のオートメーション化(自動化)に重点を置き、2040年度までに、生産性1.5倍以上の向上を目標に掲げています。 この取り組みは、主に土木(インフラ)分野を対象としたものですが、建築分野でも、生産性向上が喫緊の課題であり、生産プロセス全体のDXに加えて、施工の自動化・ロボット化に関する技術開発が活発化しています。その背景には、ICTやIoT、AI、AR・MRなどのデジタル技術の飛躍的な進化があったことは周知の通りです。ゼネコン各社では、省力化・省人化を企図した建設ロボットの技術開発が主に進められており、実用化に至った技術も増えてきました。例えば、3Dプリンティング技術は、RC工事の埋設型枠や構造体の一部に適用されており、生産性向上への貢献のみならず、これまでにないユニークで自由なデザインを可能にしました。 現在、2021年設立の「建設RXコンソーシアム」が中心となり、建設ロボット技術の共同開発とその相互利用を推進しています。各種ロボットの実用化・普及に当たっては、費用対効果をはじめ、関連法令と資格の整備、トラブル発生時の責任問題など、検討事項が山積みですが、建設業界全体の生産性および魅力の向上への寄与が期待されています。 建設現場において、人とロボットが協力して作業することが一般的になる日もそう遠くないかもしれません。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年11月8日号)掲載 profile 荒巻 卓見(あらまき たくみ)建設学科 講師 ものつくり大学大学院修士課程修了、日本大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。日本大学助手を経て2021年4月より現職。専門は建築材料・施工、コンクリート工学。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】溶接技術者の仕事

2022年8月5日発行の埼玉新聞に、『古いけど大事な溶接技術』というタイトルで溶接は難解だけど興味深いなどの記事を書かせて頂きました。 今回は溶接技術に携わる技術者の仕事について紹介させて頂きます。溶接技術者を大別すると、溶接施工をする人と溶接施工方案を作成する人に分けられます。ここでは後者に関して、私の経験を交えた二つの側面を紹介したいと思います。 トラブル対応 工場などの製造部門から品質検査で溶接部不良が増えているので何とかしてほしいといった相談が良くあります。場所が溶接部なので溶接技術者が対応することになりますが、溶接技術以外の問題である場合が少なくありません。 例えば、素材の保管環境が悪くて水分を吸着していたとかです。同じように作っていたのに、同じようになっていなかったという具合です。溶接技術者は変化点(時期、時間)や規則性などを探り、品質に影響を与え得る要因を列挙して、仮説を立てながら過去の記録との関係を調査していきます。 原因を突き止めるために専門知識と論理的思考をフル回転させます。とても骨の折れる仕事ですが、専門の技術者が頼られる数少ない活躍の場でもあります。原因究明が上手く行けば、それ以前のことが嘘のように不良がピタリとなくなり、自己満足と達成感に浸れます。 最近は部品に印字したQRコードから素材のロット番号、加工に使用した機械などの多くの情報が引き出せるようになっていますので、調査の手間は少し楽になっています。デジタル技術の恩恵です。 施工技術開発 施工技術開発は簡単に言うと、溶接技術の選定と溶接条件の最適化になります。アーク溶接、レーザ溶接、抵抗溶接などが溶接技術です。生産量(または溶接工程の時間)、溶接する材質(鋼、アルミ合金など)、寸法・形状や要求品質など工場からの要求事項を満足できそうな技術を選定します。複数の候補技術がある場合はコストを優先しますが、初期段階では並行して検討する場合が多いです。 溶接条件の最適化は試験片での検討から始まり、最後は製品(試作品)での実証になります。試験片の検討というと簡単そうに聞こえますが、ここに辿り着くまでに多くの予備検討もします。ジグへの熱拡散が気になれば、影響度合いを予備試験で確認します。影響が大きければ、試験片のジグに反映します。アーク溶接などは噴射するガスの流れの影響も予備試験で確認する場合もあります。本格的な試験は単純作業の繰り返しが多いですが、その前段階では周到な予備試験が重要になります。量産での環境をどれだけ想像できるかが鍵と思います。 初期段階の予備検討を怠ると、折角の試験データが使い物にならず、最初からやり直しということになりかねません。この辺の進め方は経験で培われることが多いと感じています。最後はこれらの試験データをまとめて、管理項目と管理値に追い込んだレシピを作成して技術移管となります。 最後に 溶接技術の観点で技術者の仕事を紹介してみました。溶接に限らず、多くの技術開発あるいは多くの業務でも共通する部分があるのではないかと思っています。技術者の仕事も奥深い所があると解って頂けると幸いです。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年10月4日号)掲載 profile 平野 聡(ひらの さとし)情報メカトロニクス学科 准教授 長岡技術科学大学大学院修士課程修了。東北大学大学院博士課程修了。博士(工学)株式会社日立製作所を経て2021年4月より現職。専門は接合技術、ロボット応用開発。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】大切なものを守ろう

耐震性能の低い建物 1981年以前に建てられた建物は、構造種別(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)にかかわらず耐震性能が低い可能性が高いです。木造に関しては1981年~2000年に建てられた建物も現在と仕様規定が一部異なるため耐震性能が低い可能性があります。大地震時には耐震性能が低いと建物は地震の揺れに耐えきれずに倒壊してしまいます。 建物が倒壊すると命、生活、歴史などいろいろなものが失われます。失われたものは元に戻らないものがほとんどです。元に戻る場合であっても長い時間が必要となります。そのため、大切なものを守るために事前に対策をする必要があります。 耐震診断 建物の地震に対する性能を耐震性能といい、既に建っている建物の耐震性能を把握する方法として耐震診断があります。耐震診断は、建物の図面や調査から大地震時に建物が倒壊するかどうかを判定するものです。耐震診断を行うことにより大地震時に建物がどのような状態となってしまうのかを把握することができます。 耐震診断により大地震時に倒壊する可能性があると判定された場合には、耐震性能を向上させるための耐震補強設計に進みます。耐震補強設計では補強壁を設けるなど耐震性能を向上させるための補強設計図の作成、補強設計図に基づく耐震補強計算を行います。補強設計が完了したら、補強設計図の内容で耐震補強工事を行うことで耐震性能を確保します。耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事が耐震性能の把握から確保までの一通りの流れとなります。 耐震性能の目標 耐震補強を行うにあたり、耐震性能の目標を決めます。一般的には建物が倒壊しないということを目標とします。建物が倒壊しないことで人の命が守られます。新築の場合にも建築基準法では人の命を守ることが目標です。 しかし、この場合に建物は倒壊しませんが大きな被害を受けます。地震後に建物に引き続き住むことは難しい可能性が高く、住むためには大きな改修が必要となり、場合によっては取り壊して建て替えるしかない場合もあります。 大地震後も引き続き住み続けられるよう。補強量を多くすることで地震時の被害を軽微に抑え、少ない改修で自分の建物で暮らすことを目標とすることもできます。 改修工事の注意点 昨今、古い建物をリフォームやリノベーションをして活用することが多くなっています。これは、持続可能な社会を実現するためにとてもよいことですが、そのような建物は耐震性能が低い可能性が高いです。耐震診断を行う必要があります。怠ってしまうと見た目はきれいであっても耐震性能が低い建物となってしまい、大地震により建物は倒壊してしまいます。また、耐震補強工事はリフォーム工事と一緒に行うことで費用が安くなります。 まとめ 大切なものを守るためにまずは建物の耐震診断を行い、耐震性能を把握しましょう。耐震診断についての相談は、お住いの市役所に担当する課がありますので、まずは相談してみてください。耐震診断には補助金が出ることが多く、費用の負担は少なくなっています。耐震補強設計や耐震補強工事にも補助金が出る場合があります。近年では1981年から2000年までの建物についても補助金が出る場合もあります。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年9月6日号)掲載 profile 芝沼 健太(しばぬま けんた)建設学科 講師 工学院大学卒業 宇都宮大学大学院修士課程修了 修士(工学) 有限会社設計工房佐久間を経て2024年より現職 専門は、木質構造、耐震診断・耐震補強 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】銅合金鋳物の環境対応

様々なところで使われている銅合金鋳物の性質 人類史における石器時代の次は「青銅器時代」と呼ばれるように、銅合金は人類が初めて手にした金属材料です。現代の銅合金は、電線やコネクタなどの配線材料に多く用いられるほか、鋳物としても様々に使われています。電気部品は銅鋳物、機械部品や梵鐘、モニュメント、仏具などはすずと亜鉛を混ぜた青銅や黄銅、電気部品はすずとりんを混ぜたりん青銅、船舶のプロペラはアルミを混ぜたアルミニウム青銅、など特性や用途が広いのも銅合金鋳物の特徴です。 特に多くを占めているのがバルブ・水栓金具用途に用いられる青銅鋳物で、銅に、おおよそ5%ずつのすず、亜鉛、鉛を含んでいます。この合金は、すずによる耐食性に加えて、適度な強度と伸びがあり、さらに鋳造しやすいというバランスの取れた性質を持っています。 銅合金中の鉛は、これまで鋳物の生産や使用に対して良好な性質をもたらす元素として使われてきました。鋳造品の内部には引け巣と呼ばれる空隙が生じやすいですが、鉛はこの場所に存在することによって空隙が繋がらずにバルブの水漏れを防いでいます。仕上げの切削やねじ切り加工の際には、鉛の潤滑作用により、加工しやすくなります。また、鉛青銅鋳物と呼ばれる材料では鉛を多く含ませて、すべり特性を持たせて各種機械の軸受として使われています。 銅合金鋳物の課題と対応 こうした一方で、鉛は環境負荷物質としてカドミウム等とともに、製品に含まれる割合を減らそうと規制が進められています。水質基準では飲料水中の鉛は0.01mg/l以下と2003年に改正されています。 水道に使う蛇口などの銅合金鋳物では、微量ながらおおよそその組成に応じて鉛が水道水中に溶け出すことがわかっています。浸出試験の結果、鉛が5%程度含まれている従来の青銅鋳物では水質基準を満たすことが難しいことがわかり、鉛の代わりにビスマス等を利用して、鉛の量を0.25%以下とした鉛フリー合金への移行を進めてきました。 さらに廃棄物中からの有害物質の溶出による環境への影響から、電気機器ではRoHS、自動車ではELVで規制されています。RoHSでは、一般素材に対しての鉛の制限は1,000ppm(0.1%)ですが、銅合金に対しては現在のところ適当な代替材料がないとして、暫定処置として4%を超えないものと規定されています。これは未だ汎用的な代替技術ができておらず、環境規制をリードするチャンスがあるということです。 銅合金鋳物のもう一つの課題は原材料高騰です。銅は現在1kgあたり1500円、すずに至っては5000円に達しています。昨今の円安の影響もあり、これらはいずれも数年前の2倍の水準です。今後とも続くのであれば、製品によってはステンレスや樹脂への変更を検討する一方、銅合金の新たな使い道も模索する必要もあります。 こうした状況のなかでものづくりを継続してゆくために、新たな技術開発やつくりかたの変化に対応するため、個々の材料や技術に対する深い理解が必要となると同時に、金属材料に限らず様々な材料を俯瞰的に理解・比較し、設計における形状変更も含めた適切な選択を行っていくことが必要となるでしょう。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年8月2日号)掲載 profile 岡根 利光(おかね としみつ)情報メカトロニクス学科教授 東京大学大学院修士課程修了。博士(工学)。ニコン、東京大学、産業技術総合研究所を経て2021年4月より現職。専門は凝固、凝固組織制御、鋳造、3Dプリンター。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ・高温プロセス研究室(岡根研究室)

-

【知・技の創造】ものづくりを体験する

日本の建築文化について ものつくり大学では実習授業が豊富に組まれており、他の大学では体験できない実務的な技術を学べる授業内容になっています。私が担当している授業では、大工道具の使い方、木材の加工方法、原寸大での木造建築の施工など様々なことを学び、木造建築に関わる技術の基礎の習得を目指します。 日本の建築文化は木の文化とともに育まれてきました。しかし、時代を経ていく中で、日本の建築文化は多様化し、木造建築は主流から外されてきました。ところが、最近では木造建築の価値や魅力が見直され、これまで鉄やコンクリートなどで造られていた中高層ビルにも木材を用いようとする新しい試みが実行に移されてきており、大規模な木造建築物を目にする機会も増えてきました。 ものづくりによって創造される人々の生活の豊かさ 人々の生活の豊かさは、ものづくりによって創造されてきたといえます。ものづくりにおける建築物を建てる技術は、古くから引き継がれてきた技術を根幹としつつ、時代の流れの中で新たな技術の受容を繰り返し、革新され進化を続けてきました。中でも木造建築に関する技術は古くから脈々と引き継がれてきた部分が多いです。それは、日本人が生活の中で、四季を通して日本独特の気候と向き合い、木と密接に関わり合いながら豊かな文化を形成してきたことによります。 そして、木造の技術を使って建築された民家や社寺建築など多くの建築物が、修復を繰り返しながら現在まで大切に保存されてきました。それによって、古い時代に建てられた建築物の存在を、現代に生きる私たちが体感し、そこから多くのことを学ぶことができています。 特に重要なのは、その背景にある高度な技術を備えた技術者の存在です。修復には、的確な技術を備えた技術者が必要であり、その技術は後世に伝えていかなければなりません。技術を的確に伝える上では、理論や知識だけではなく人の手によって伝えていくことが不可欠であり、そのためには、その技術を扱える技術者を育成することが必要です。 技術者がいて、その技術力を発揮できる環境があってこそ、それらが絶えることなく伝わるのです。ものづくりの技術の継承には、技術を習得し、活用していく技能が必要であり、そのためには手を動かして実践し、ものづくりを体験することが必要です。体験することは、自ら考えることにつながり、理論や知識を学び、技術を習得することにつながります。 現在の研究とこれから 私は、近世から近代にかけて活動していた大工家の建築生産に関する研究を行っています。研究では、それら大工による社寺建築の遺構や社寺建築を建てる上で作成された造営史料などの分析を行います。そこには、技術者である大工の技術・技能に関する情報がつまっています。その技術・技能は現代に通じるものがたくさんあります。現代の技術・技能は、過去の技術・技能を工夫し、研鑽し、発展させたものなのです。過去の技術・技能を知ることは、現代の技術・技能の発展に不可欠なことです。 ものつくり大学の教育を通して、過去にも目を向けて学び、新たなことを創造し、培った技術・技能を後進へと伝播していけるような技術者を輩出できるよう努めてまいりたいと思います。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年7月5日号)掲載 profile 奥崎 優(おくざき ゆう)建設学科助教 芝浦工業大学大学院修士課程修了、工務店勤務を経て芝浦工業大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。2024年4月より現職。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

_m-1200x800.jpg)

渋沢とドラッカー--「新一万円札」に象徴される時代の精神

マネジメントの世界的先覚者 渋沢栄一(1840~1931年) 「プロフェッショナルとしてのマネジメントの必要性を世界で最初に理解したのが渋沢だった。明治における日本の経済的な躍進は、渋沢の経営思想と行動力によるところが大きかった」『マネジメント --課題、責任、実践』(1973年)。経営学の大家として知られるピーター・F・ドラッカーによる渋沢評である。マネジメントの必要性を「世界で最初に理解した」とはいささか大仰に感じられなくもないが、渋沢を世界的先覚者の一人と目していたのは確かであろう。ドラッカーは、1909年ウィーンに生を受け、2005年にカリフォルニアに没している。しばしば「マネジメントの父」とも称される彼だが、いわゆる経営学者とは異なるもう一つの顔はあまり知られていないかもしれない。日本美術収集家としての顔である。若きドラッカーはナチズムの支配するドイツを嫌い、イギリスを経て、1937年にニューヨークに渡り、コンサルタントあるいは経営学者として活躍している。 貿易省高官だった父の影響もあり、東洋への関心は早くから芽生えていたようだ。そんな彼に、1934年のロンドンで、精神の全細胞を組み替えるがごとき衝撃体験が襲う。シティでの金融機関からの帰宅途中、不意の通り雨をよけたバーリントン・アーケード--。偶然開催されていた日本美術の展覧会だった。1934年のことである。ほとんどパウロの宗教的回心を想起させるほどの人生の決定的瞬間だったと後に回顧している。日本美術熱はやがて生涯の伴侶となる妻ドリスとともに、鑑識眼と収集で世界的名声を獲得するようになる。日本でもドラッカー・コレクションは根津美術館、千葉市美術館をはじめ巡回展を含めていくたびも開催されている。 『断絶の時代』 いかにして渋沢の人と事績に触れたかは定かではないものの、彼の渋沢理解は決して浅薄なものではない。その証拠に、著作に登場する渋沢への評価は引用件数がすくないとはいえきわめて正確である。 書き物をする晩年のドラッカー とりわけ『断絶の時代』(1969年)は、今なおドラッカーの渋沢観を知るうえで格好の書としてよい。同書は英独日の同時出版を経てベストセラーとなり、やがて「断絶」は同年の世界的流行語の位置を占める。日本版序文に「明治維新百年を個人として祝う意味もあった」と記述されるのは、なまなかな感慨とはいいがたいであろう。『断絶の時代』で次のように述べる。「岩崎弥太郎と渋沢栄一の名は、日本の外では、わずかの日本研究家が知るだけである。(略)渋沢は、90年の生涯において、600以上の会社をつくった。この二人が、当時の製造業と過半をつくった。彼ら二人ほど、大きな存在は他の国にはなかった」かかる渋沢観はともすれば、日本への強い期待とも重なって見えてくる。そればかりか、時代精神を領導し、極東の小国を大国に押し上げた人物の一人とする、最大級の賛辞としても見当外れとは言えまい。とりわけ、渋沢を評価するポイントとしては、彼が経営を責任職、すなわちプロフェッショナリズムの観点からとらえていた点にある。プロフェッショナルの「プロフェス」は、神への信仰告白を意味する。偉大な見えざる次元への畏敬の念をもってなすべき仕事として経営を見ていたドラッカーにとって、「論語とそろばん」の渋沢はわが意を十全に実践したかに見えたろう。 「渋い」世界観 晩年まで、渋沢を明治の偉人(The Great Men of Meiji)として特筆し、企業を経済的次元のみでなく、社会的次元、あるいは理念的次元でとらえていた人物と見ている。むろん企業は財サービスを生産・流通させ、利益を上げる。しかし、社会の中心的な機関として、文明の継続と発展に資するべき理念的、道徳的、精神的存在として企業を見る。企業の実相を洞察するうえで、渋沢のヴィジョンは、ドラッカーに深い直観あるいは霊感さえ与えているのだ。というのは、ドラッカーのマネジメントとは美的世界観と切り離しては考えられない。ドラッカーは禅画や観音などの宗教的深みを伴う画風を愛し、しばしば自らのコレクションに加えた。収集の過程で多くの日本の古美術商や専門家と会話し、片言の日本語を解するようにさえなったが、とりわけ好んだ日本語表現が渋い(Shibui)であった。考えてみれば、「渋い」とは苦いとか辛いとも異なる。ある種の精神的深みをにおわせる語である(渋の漢字を見るといかにも「渋い」感じがしないだろうか)。ドラッカーの収集作品に千葉市美術館で接したとき、筆者自身あまりの渋さに、軽い脱魂の感に見舞われさえした。精神世界の蘊奥に触れる広大無辺の世界--。東洋の精神を解したヨーロッパ人の境域を指し示していた。今次、一万円札のデザインが「福沢」から「渋沢」に変わる。「福」から「渋」への転換である。戦後の高度成長からバブルの1990年まで、日本は控えめに言って経済の観点から成功してきたと言ってよいだろう。一転、「失われた30年」という暗く寂しい時が流れたと一般には受けとめられている。だが、果たしてそうなのだろうか。ドラッカーが評価した渋沢は、必ずしも経済業績ではない。むしろ倫理と並行的に事業に邁進する「大人」の人格にある。一国の紙幣の象徴たる人物が代わっても利用価値が変わるわけではない。しかし、そこにはある種、象徴的な精神的指針の暗示を見出すことも不可能ではないだろう。偶然と片付けるのは簡単である。あるいは言葉遊びに過ぎないかもしれない。しかし、「言葉遊びが文明を作る」と述べたのは、ドラッカーの尊敬した批評家カール・クラウスである。「断絶の時代」を経て、新たな文明が始まるのは2020~2025年あたりだろうとドラッカーは予期していた。現在はくしくもその新時代の起点に当たっている。渋沢の名にドラッカーの好んだ「渋」が包含されるのも、一つの時代精神の先触れなのかもしれない。少なくとも、私はそう確信している。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。

-

【知・技の創造】現場の元気さと幸せ

トヨタ自動車で32年勤めた後、行田市のものつくり大学を拠点に地元企業に協力いただき「強い現場づくり」をテーマに研究と教育に取り組み10年目になります。クルマづくりの現場で先輩たちの指導を仰ぎ、仲間たちに協力してもらい成果につながったことを、少しでもたくさんの人に伝え活用していただくため、学生たちと地元企業の生産現場で課題抽出し、現場の方々と一緒に改善活動を実践し、研究と教育につなげています。 強い現場と人 Well-Being(人々の幸せ)について日々研究をされている方の講演での話です。働く人が幸せな企業ほど会社の業績が良い、すなわち働く人の幸せ度が高い企業は生産性が高く、高業績でさらには災害も少ないことがデータにも表れているとの事です。 私の経験や研究を振り返ってみても確かに納得させられることが多くあり、とても感銘を受けました。これまで現場での生産性や働く人の意識・モチベーションにばかりに気を取られていたような気がします。考えてみれば働いている人がそこでやりがいを感じ生き生きとしている会社は業績が良い、そして幸せを感じるということではないでしょうか。 ということであれば業績を上げたい会社経営者や生産性を上げたい現場のリーダーは、働く人たちに幸せになってもらうことが大切だということになります。 ではどうすれば日々の活動の中で人は幸せを感じるようになるのでしょうか?これまでの事例から考えてみました。 会社の一体感 県内企業で学生が改善活動に取り組み、その報告会の場で謝辞を伝える場面で、「協力して頂いた社員・作業員の皆様に感謝申し上げます」と文言に表したところ、管理者の方から「当社では社員と作業員の言葉の区別はない、皆がこの会社の社員である」とのご発言をいただいたことがあります。学生の何気ない言葉遣いに対してさえ、このように考え発言いただくことはとても素晴らしいと感じました。オンリーワンの技術開発力と一体感のある現場で業績を伸ばしているこの企業で、今後も一緒に改善に取り組んでいきたいと考えています。 また、県内の従業員数50名弱で部品製造を行っている企業の品質改良活動に参加しています。これは社長が毎日発生する製品不良で捨てているモノを減らす改善活動を通して、社員のモチベーションを高めたいとの思いから始めたことです。現場のリーダーが全員参加し現地・現物での定期的な活動をスタートしてから3年になりますが、不良は簡単には減りません。それでもそれぞれのリーダーがテーマを掲げ、対策に取り組むようになってきました。時間はかかりますがこのような活動が定着すれば、社員意識が向上し、今後1/10程の不良低減が見えてくるものと考えています。 社員一丸となって、改善することを継続し、それが風土となれば、働く人はやりがいと幸せを感じるようになるのではないでしょうか。 まとめ AI/IoTの有効活用が良く言われますが、継続的に改善が出来る自立した現場づくりを通して人が育ち、やりがいを感じ、少しでも幸せを感じるように、目的を明確にし、道具としてAI/IoTを活用する、そんな企業活動が基本と考えます。これからも学生と現場での人材育成に取り組んでいきます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年6月7日号)掲載 profile 小塚 高史(こづか たかし)情報メカトロニクス学科教授 北見工業大学卒、トヨタ自動車株式会社明知工場製造部長を経て2015年より現職。トヨタ生産方式が専門。 関連リンク ・ものづくりマネジメント研究室(小塚研究室)・情報メカトロニクス学科WEBページ