埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。

埼玉学第5回は、今回で33回を迎える「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の公開収録を観覧した井坂教授が感じたことをお届けします。

埼玉の歌声が聞こえる

詩人ウォルト・ホイットマンは、「アメリカの歌声が聞こえる」と『草の葉』でうたった。

2024年11月30日、私は大宮ソニックシティ大ホールにいた。「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の公開収録を生で見る機会を得たためだ。埼玉に生まれ育ってこんな感慨は半世紀、初めてだった。「埼玉の歌声が聞こえる」。なぜか真っ先に頭に浮かんだのがこの一文だった。

チャリティ歌謡祭は、埼玉県の正月の風物詩と言ってよい。今年で33回。埼玉の政治、経済のリーダーが一堂に会する一大イベントである。その空間は歌謡祭という範疇を超えて、一種の埼玉をめぐる大聖堂のミサを思わせる荘厳さを備えていた。「埼玉の生声」が一切の前提条件を取り払って、初冬の空を突き抜けていった。

出演者には、大野元裕知事、さいたま市の清水勇人市長、熊谷市の小林哲也市長といった自治体首長陣、さらに清水園の清水志摩子社長、サイサンの川本武彦社長、埼玉りそな銀行の福岡聡社長といった県内の主要企業経営者が名を連ねている。

出演者たちが肩書をとりあえずクロークに預けて、素の状態で舞台に立つ。その佇まいがなんとも言えずいい。大野知事が赤いベースとともに、ジーンズとTシャツでぶらりと現れて歌う姿は、最高にクールだ。こんな強いインパクトを残すイベントは、他県では見られないだろう。

ただし、実物を見るまで多少の偏見がなかったとは言えない。私は率直に「色物」を想像していたからだ。まったくの見当外れであることが、開始早々わかった。

認めようーー。私は痛く感動したのだ。この感動はしばらく前に映画『翔んで埼玉』を観終えたときのものと同じだった。そこには何かがあるのだと思った。

例えば、清水市長が歌った「TRAIN-TRAIN」。ブルーハーツ往年の名曲である。昭和を生きた人ならぴんと来るはずだ。野趣に溢れたあの時代の空気。イントロの歌い出しを聴くだけで、背筋に電流が走る。きっとこの歌を最初に聞いたとき、市長も一人の少年だったはずだ。やがて行政に活動を移しても、消え去ることのない少年の魂を私ははっきりと感じ取った。そこにはきっぱりとした情熱が今もとめどなく溢れていた。

政財界のリーダーたちが普段の仕事では見せない姿をあられもなく見せつける。こんな裸足のままのイベントがあるだろうか。

各国の元首や首脳が一堂に会し、青春時代愛した歌を思いのたけを歌い上げてもらったら、どんな世界になるだろう。そんな想像も頭をよぎった。

風通しのいい祝祭の場

実は私がこの場にいられたのも、一冊の本が機縁となっている。『大学的埼玉ガイド』(昭和堂 刊)である。2024年11月19日に出版され、その編者を務めたのが私だった。

同著の序で私は埼玉の特性の一つに「雑居性」を挙げている。東京に隣接しながら、農村、工業地帯、ベッドタウンといった多様な性格を持つ地域が混在している。この雑居性が、埼玉県民の気質や文化を特徴づけており、言い換えれば、単一の尺度を常に拒否し続け、ゆえにアイデンティティに大きな空白を残している。

こうした特性を間近に見る思いがした。政財界のリーダーたちが同じステージに立つ。主役は歌い手だけではない。ダンサー、コーラス、バックバンド。そして、ステージと客席のぎりぎりの狭間で汗をかくスタッフの方々。みんなが仲間である。ステージに上がっていない人たちも、誰もがみんな埼玉の歌を歌っている。

埼玉では自治体首長と企業経営者が対等に地域課題を議論する場が少なくない。たとえば私も現在埼玉県教育委員会の依頼で、高校の校長や教頭向けに経営学の講義を持っている。親密で温かな関係が歌謡祭の舞台にそのまま流れ込んでいる。

出演者たちが自分を丸出しにしつつ、品格と調和が感じられる。風通しのいい祝祭の場。ここには埼玉のすべてがある。

「埼玉の歌」を未来へーー奇祭がもたらすもの

歌は最も身近な魔法だ。

思い起こしてみてほしい。学校には校歌がある。社歌を持つ会社もある。学校の帰り道には誰もが歌った(リコーダーかハーモニカも吹いただろう)。アニメにも、ドラマにも、時代劇にも。どこにでも歌がある。

かの二宮尊徳は、農村を復興するとき、農民たちを集めて最初に自作の歌を朗誦したと言われている。歌は心の田んぼに流れ込む水なのだ。

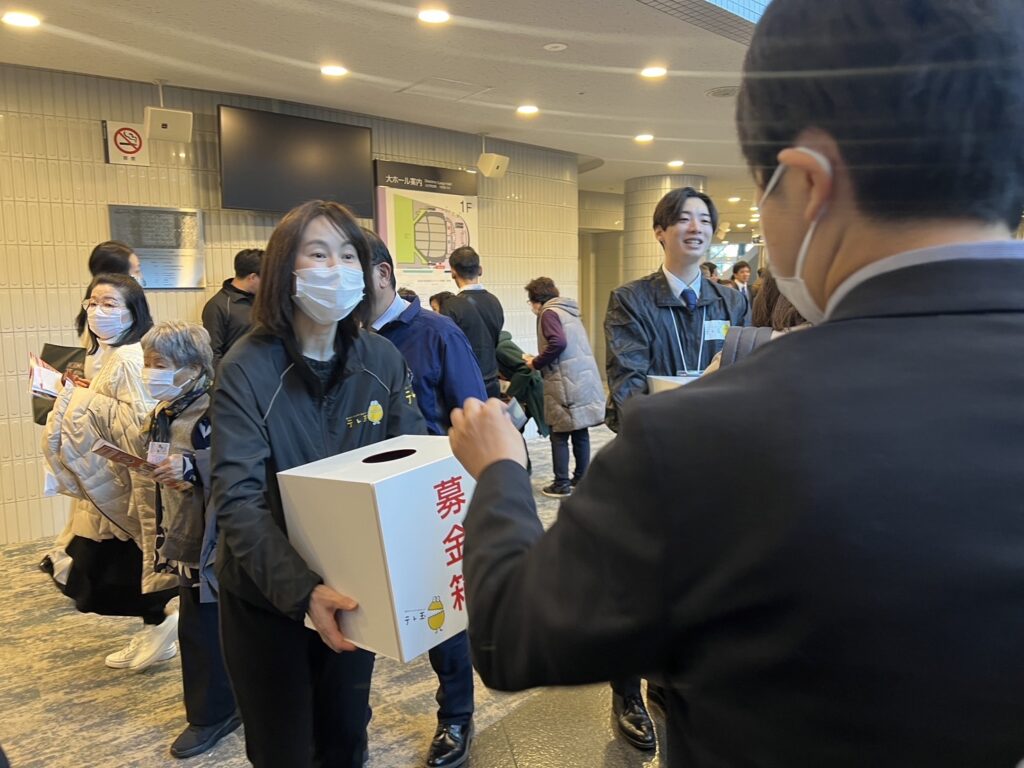

このイベントが成り立つ陰の主役は、地域メディア「テレ玉」である。テレ玉は、埼玉県民の生活に密着した情報発信を行いながら、この歌謡祭を広く視聴者に届ける仕掛人である。この番組の水源はテレ玉にあるのだ。

地域メディアが地元イベントをサポートし、それを広く伝えることで、埼玉の文化的アイデンティティがより多くの人々に知られるようになっている。先に挙げた『大学的埼玉ガイド』では、テレ玉社長へのインタビューを通して、その活動を紹介している。チャリティ歌謡祭の第1回は、テレ玉社屋のスタジオで行われたと聞く。初めは手探りのささやかなものであったと想像するが、かくも盛大にして、県の文化を代表する一大イベントにまで育て上げた関係者の尽力は並たいていではなかっただろう。改めて敬意を覚える。

理由はもう一つある。この歌謡祭の目的はチャリティにある。収益は地域社会に還元される。埼玉の発展を志すその原点は何より心にとどめておくべきだ。まさにその意味においてこそ、チャリティ歌謡祭は「奇祭」と呼ぶにふさわしいイベントなのだ。

深い。深すぎる--。

井坂 康志(いさか やすし)

ものつくり大学教養教育センター教授

1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。