第3回「学生による授業レポート」をお届けします。今回は、建設学科2年の上田翔大さんが「仕上基礎および実習Ⅴ」で学んだことについてレポートします。

実習を通じて、学生たちは何を感じ、何を学んでいるのか、リアルな声をお届けします。

(学年は記事執筆当時)

「仕上基礎および実習Ⅴ」の授業について

この授業は2年の1クォータで履修することができます。RC(コンクリート)製のモニュメント制作を通じて図面と施工の関わりを学びます。今回は「ものつくり大学」のそれぞれの文字を4等分にして1つの文字を完成させるという大きなRC構造物を制作しました。私たちの班は「も」の下部分2つを担当しました。

この授業は、RCにとって最も重要な型枠・鉄筋・コンクリートの三拍子が揃った実習となっています。

実習内容

最初に行ったのは型枠に文字をレタリングする作業です。外形線を綺麗に書いたら、ジグソー(電動ノコギリ)で切り落としていきます。

切った部分を底板に固定して凹凸部分が完成しました。

次に、形を形成する型枠の加工に入っていきます。この作業が疎かになってしまうと、コンクリートが漏れてしまったり形が歪になったりしてしまいます。最初の難関として、チームのみんなで確認し合いながら作業をしていきました。

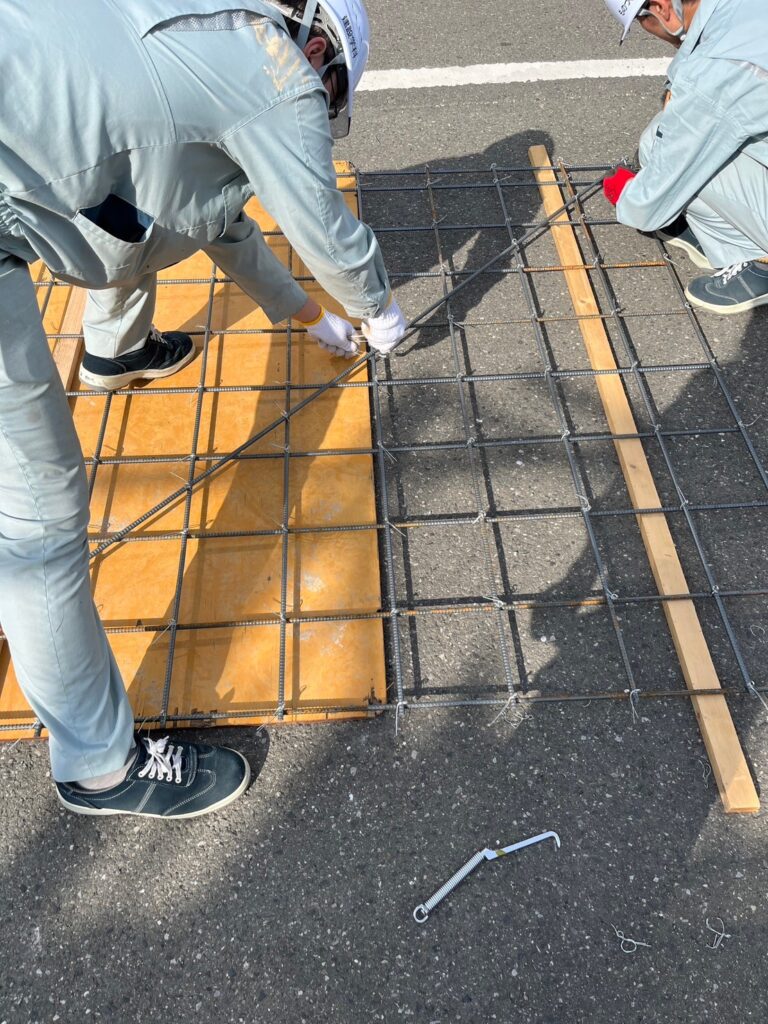

鉄筋の加工も同時進行で進めていきました。鉄筋はコンクリートとは離れられない運命になっているほど重要なもので、お互いの欠点を補いあい力を発揮してくれます。鉄筋の加工から切断まで手作業で行うことは大変でしたが、それ以上に楽しさが勝り、あっという間に鉄筋加工の作業は終わりました。

型枠・鉄筋の加工が終わると施工に移ります。この時、重要なことは鉄筋と型枠の被り(隙間)を一定にしたいので、できる限り位置や垂直を正確に出すようにします。また、そのままではコンクリートを打設した際に圧力で型枠がはずれ、コンクリートが漏れてしまうかもしれないので周りを単管パイプや木材等を使用して固定します。ここまでで、コンクリートを流す下準備は完了しました。

コンクリートの打設では、コンクリートが目に入る等、怪我をする可能性がある作業が多いので周囲の確認や声掛けをしっかり行います。コンクリートは一輪車を使用して、ミキサー車から運ぶので肉体作業になります。何往復もしてコンクリートを流し込み、バイブレーター(振動機)を用いて均等に均します。実は、この作業が一番きつかったです。この時に型枠に当ててしまうと傷がつき、変形してしまい完成時に形が変わる原因になるので、意外と繊細な作業も求められます。流し込めたら鏝を使用して表面を均します。

コンクリートが固まったら、傷つけないように型枠を外して分別します。再利用できるものは分けるようにします。外し終えたら、フォークリフトを用いて反転させて文字が上になるようにします。

最後に塗装を行います。手に付くと落ちにくいものなので手袋を着けて作業を行います。文字に沿って養生テープを貼るのが難しく、思った通りに貼れないので苦戦しました。塗装は数回に分けて行うので、時間と集中力が必要になります。ただ塗ればいいだけではなく、下地となる塗装など様々な種類があるので間違えないように気を付けます。塗装の作業は乾かす時間も必要になってくるので、実際の現場ではこの待ち時間も他の作業をしているのかなと感じました。

この授業を通して、良かった点や反省点は以下のとおりです。

【良かった点】

チームで効率よく作業できたので、最終週は余裕をもって授業を終わらせることができました。皆で確認しながら作業を行うことで、知識の定着を感じられました。

【反省点】

今回、型枠の施工不良で文字の一部分が欠けてしまいました。しかし、原因を突き止め、修繕する方法を学ぶことができたので失敗をしても大丈夫です。実際の現場では迷惑をかけることになるので失敗するなら今のうちだと思いました。

何を学ぶことができたか

配布された図面通りに加工・施工をすることができ、図面から読み取る力・頭の中で想像する力を養うことができました。作業での適切な道具や使い方を再確認でき、応用も教わったので基礎を学んだだけで満足するのはまだ早いなと感じました。成功した経験だけではなく、失敗した経験を積み、原因を考え次に生かすことは大学生の今のうちにしか許されないので、何事も挑戦して学ぶ姿勢が大切だと思いました。

また、先生のアドバイスだけでなく、自分たちで考えることで知識や作業の質を高めることができるので、周りの人とのコミュニケーションが大事です。中には上級生も参加していますが、一緒に作業をすると意外と話しやすくなります。

私は木造系に興味がありましたが、様々な実習を学んでいくうちに、この業種にはこんな魅力があって、こんなことをしているんだと知ることができたので、今では他の業種にもアンテナを広げて学びを深めていこうかなと考えるようになりました。どの授業でも同じだとは思いますが、自分たちで実際に作り上げたものは記憶して知識に変わります。その過程を楽しく感じながら成長できたことは良い経験でした。

今回の授業は今まで学んだことの総復習だと感じています。私は1年次に「仕上基礎および実習Ⅰ~Ⅳ」を履修し、コンクリートとは?鉄筋・型枠とは?のいろはを学びました。今回の授業はその知識を深め、実際に作ってみて、学内に設置するという内容でとてもワクワクしました。実習が終わる頃には、コンクリートの建物はこんな工程で建てられているんだなと想像力が広がりました。

原稿

建設学科2年 上田 翔大(うえだ しょうた)

-1200x800.jpg)