教養教育センター

センターについて

センター長挨拶

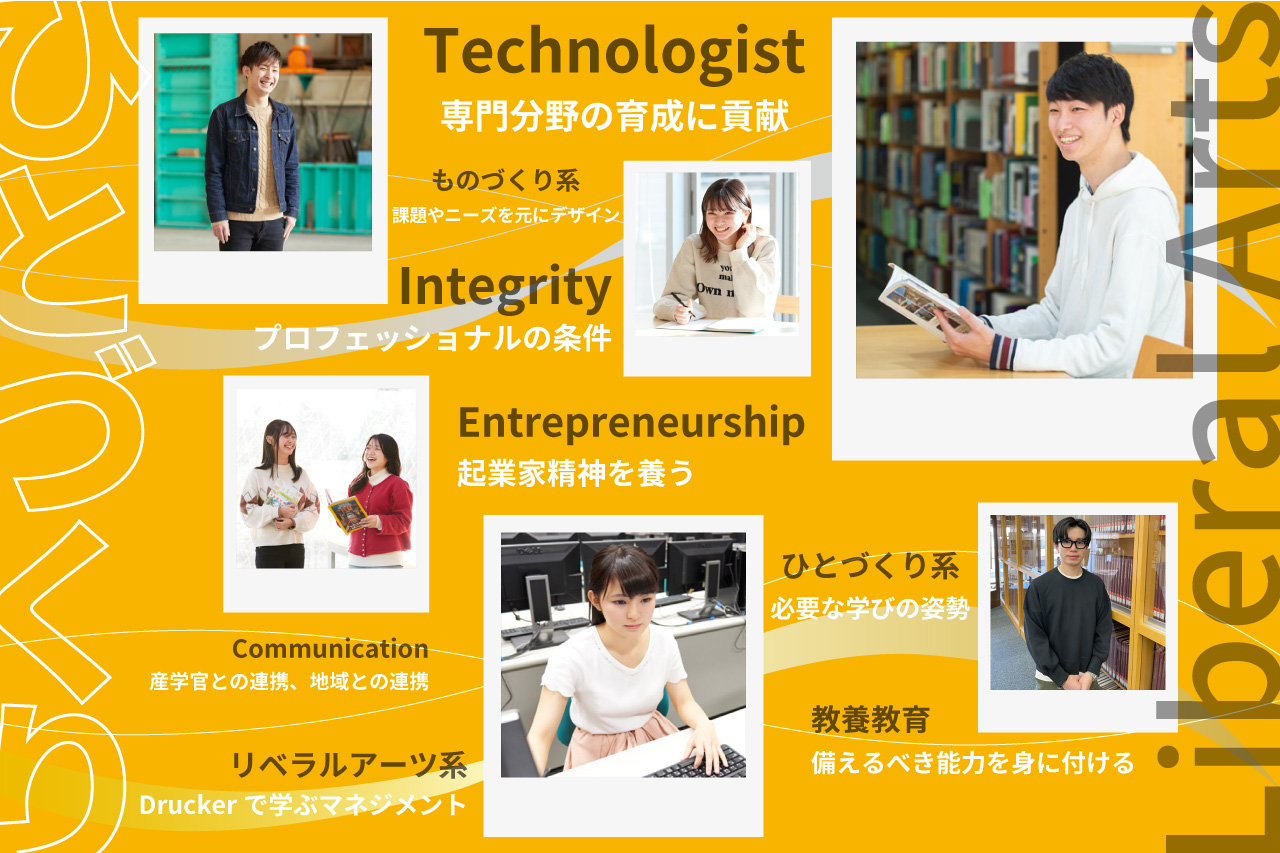

2022年4月、ものつくり大学の新しい教養教育がスタート。

3つの科目群で、「本物のものづくり」のための教養を育みます。

皆さんは優れた技術・技能さえあれば、ものづくりができると思っていませんか?実は、本物のものづくりは個人の優れた技術・技能のみでは成し得ません。コミュニケーション能力を高め、そしてものづくりへの誇りと物事に真摯に向き合う心を持つことも非常に大切です。

教養教育センターでは、3つの科目群を設け、学生に寄り添い本物のものづくりができる人材を育成します。まず、「ものづくり系科目群」では、専門科目をより深く修得するため、技術・技能に直結する幅広い基礎知識を学びます。次に、「ひとづくり系科目群」では、グループディスカッションやスポーツを通じて、自分の思いをしっかりと伝え、他者の思いを正しく汲み取る力を身につけます。そして、「リベラルアーツ系科目群」では専門分野を超えた社会問題、文化、語学などでの学習を通じて、多面的な角度から物事を考える力を高めます。

より良く成長するためには準備が必要です。その必要な準備のために教職員一丸となって学生の皆さんをサポートします。

さあ皆さん、本物のものづくりを目指してみませんか。

教養教育センター長

澤本武博

開学20周年記念新聞広告「教養教育センター特集」

2022年3月22日(火)埼玉新聞 朝刊 16面 に掲載

2022年3月22日(火)埼玉新聞 朝刊 16面 に掲載

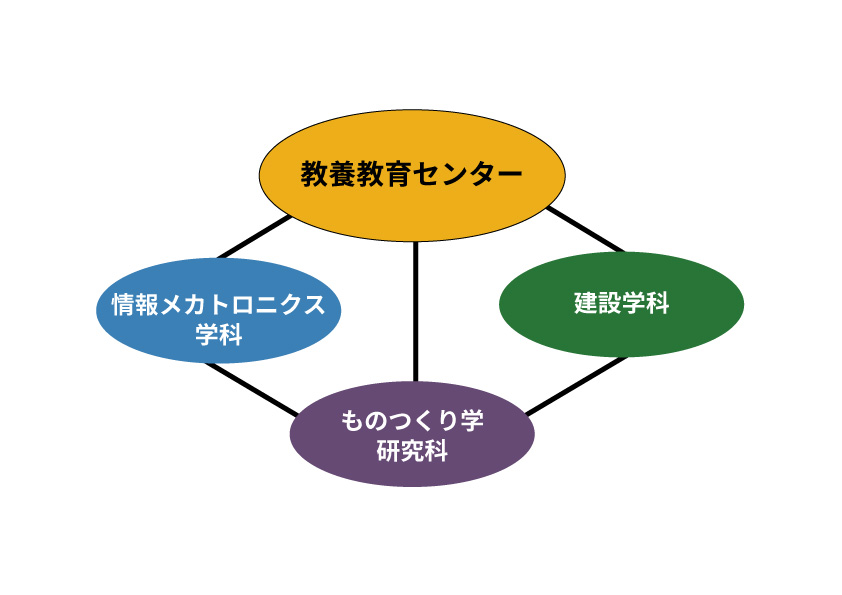

目的

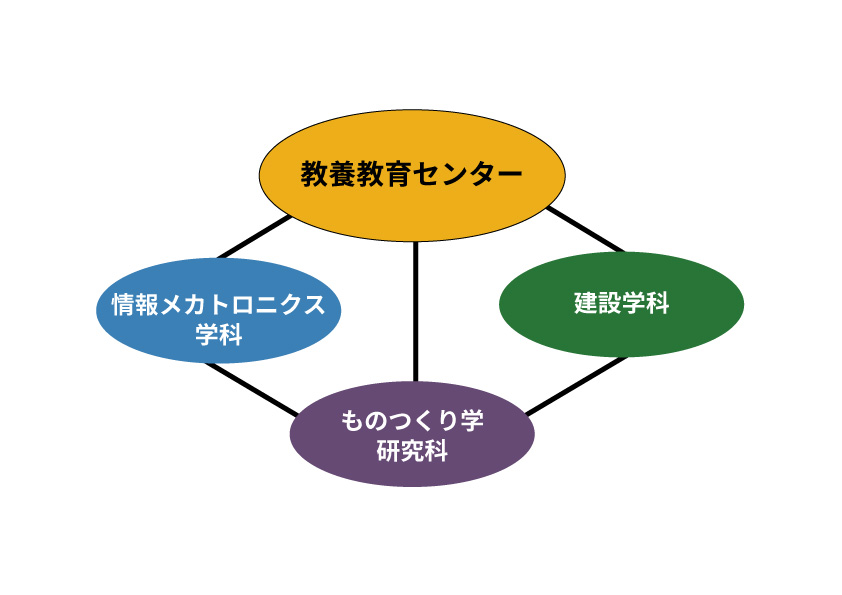

教養教育センターは、ものつくり大学の目指す「テクノロジスト」が備えるべき能力を身に付ける教養教育を立案及び実施します。そして、情報メカトロニクス学科と建設学科の垣根を超え、同じ目標である「テクノロジスト」を目指し、ともに切磋琢磨する環境づくりを行います。また、大学院においても「テクノロジスト」に必要な教養教育について検討し提案する予定です。

活動内容

- 教養教育の内容に関する検討及び提案

- 教養教育のカリキュラムの点検、評価、改善及び実施

- 教養教育に関する情報の発信

- 教養教育に関するFSDの立案及び実施

- 教養及び教養教育に関する調査及び研究

- 教養教育に関する産学官との連携、地域との連携

- 教養教育センターの点検、評価及び改善

教養教育センター設置の経緯

本学は、情報メカトロニクス学科と建設学科の2学科から構成されており、これまで各学科でそれぞれの教養教育科目を設け実施してきました。それぞれ、学科の特長を活かした科目を開講しており、これまで多くの専門分野のテクノロジストの育成に貢献してきました。一方で、それぞれお互いの学科のストロングポイントを活かし、ウィークポイントを補えるように、学科の枠を飛び越え両学科共通の教養教育とすることで、相乗効果を生みだそうとする新しい形を検討してきました。本学は2021年に開学20周年を迎え、本学のスローガンでもあります「進化する技・深化する知」を加速度的に効率よく正しく高次元で達成するために必要不可欠な教養教育の充実のための「教養教育センター」を2022年度から新設します。教養教育センターは、両学科に並列した独立組織として技能工芸学部全体の教養教育を担います。さらに、本学の教養教育は大学院までの延長を予定しており、21世紀を支える「テクノロジスト」を育成します。

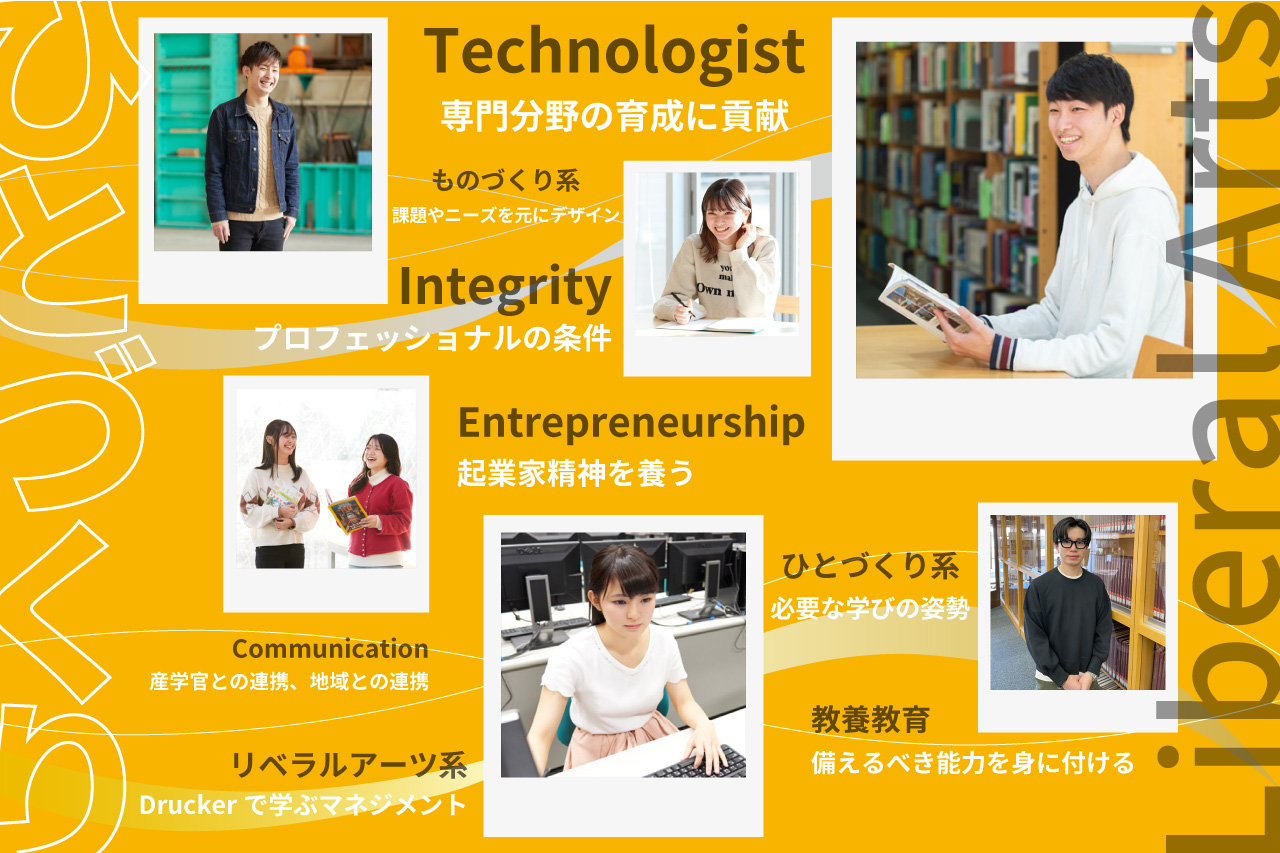

ものつくり大学の目指す教養教育

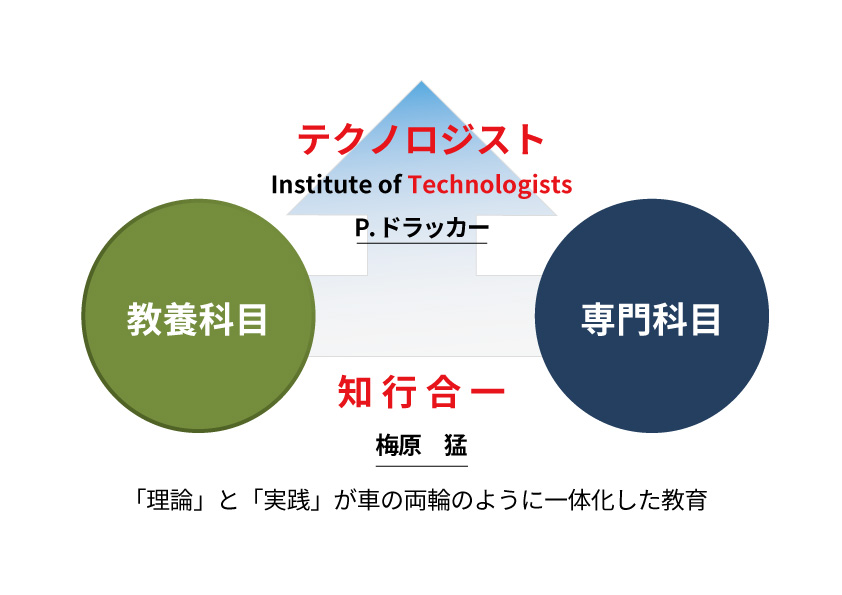

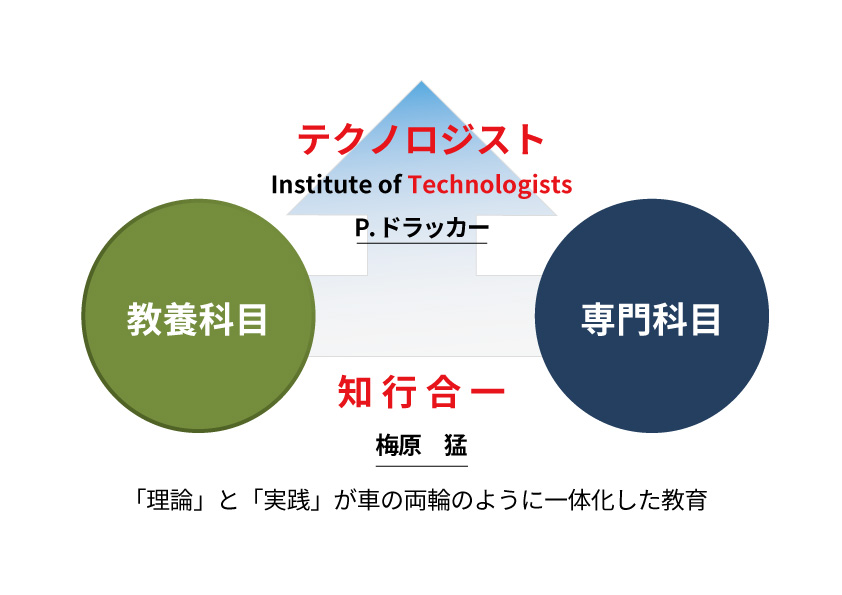

梅原猛初代総長が本学教育の柱、教育理念とした「知行合一」にあるように、「理論」と「実践」が車の両輪のように一体化した教育を目指し、両学科共通の教養科目を新設し、これまで以上に進化した「テクノロジスト」を育成します。

また、両学科専門科目との並走により、ピーター・F・ドラッカー氏も提唱したアントレプレナーシップ(自ら新しい何かを生み出せる起業家のような精神をもって行動できる人)の素養を備えた、本学らしい人間教育を展開し「テクノロジスト」を育成します。

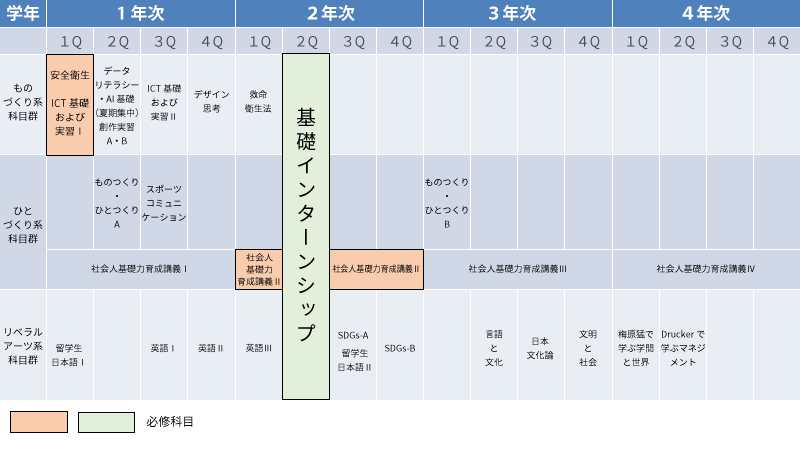

教養教育の学びの特長(1)

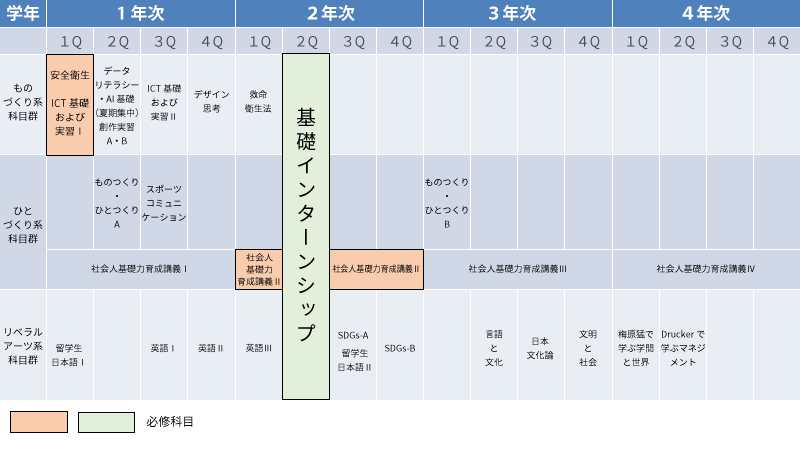

本学の目指すテクノロジストが備えるべき能力『教養』を培うため、「ものづくり系科目群」、「ひとづくり系科目群」および「リベラルアーツ系科目群」を設け、ものづくりの基本、社会人としての学び、教養を修得します。

本学の目指すテクノロジストが備えるべき能力 =『 教養 』 を培う

ものづくり系科目群

ものづくりの基本習得

- 安全衛生/救命衛生法

- ICT基礎および実習Ⅰ/Ⅱ

- データリテラシー・AI基礎

- 創作実習A/B

- デザイン思考

ひとづくり系科目群

社会人としての学び

- ものつくり・ひとつくり総合講義 A/B

- 社会人基礎力育成講座Ⅰ~Ⅳ

- スポーツ・コミュニケーション

リベラルアーツ系科目群

教養の修得

- 英語Ⅰ~Ⅲ

- SDGsA/B ※

- 言語と文化

- 日本文化論

- 文明と社会

- 梅原猛

- Drucker

※ SDGs以外の自然科学系科目は専門教育で実施

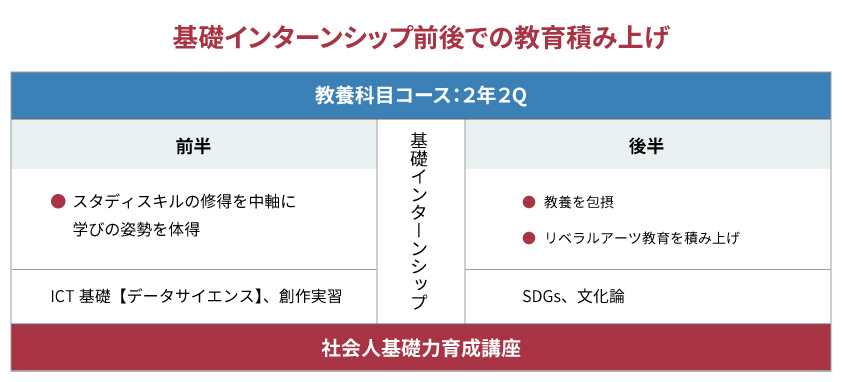

教養教育の学びの特徴(2)

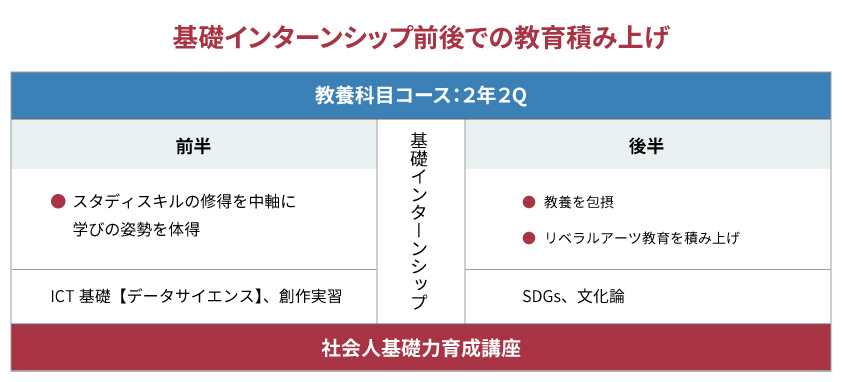

2年生2クォータの基礎インターンシップ前後で、教養教育を積み上げていきます。前半はスタディスキルの修得を中軸に学びの姿勢を体得、後半は教養を包摂し、リベラルアーツ教育を積み上げていきます。社会人としての学びは、学年の段階を経て積み上げていきます。

教員紹介

教養教育センターの教育・研究を担う教員を紹介します。

教養教育科目紹介

専門科目との相乗効果を生み出す教養教育科目とすべく、基礎課程(1年1Q~2年1Q)における初年次教育、応用課程(2年3Q~3年4Q)におけるキャリア教育、専門研究課程(4年1Q~4Q)における自校教育(梅原猛・Drucker)を3つの科目群から段階的に設置します。

1.ものづくり系科目群

コンピュータリテラシーの素養を身に付ける「ICT基礎および実習Ⅰ・Ⅱ」、社会に存在する様々な課題やニーズをデザインや創作を通じて学ぶ「デザイン思考」「創作実習A・B」、実習やインターンシップにも繋がる「安全衛生」「救命衛生法」の8科目を設置します。

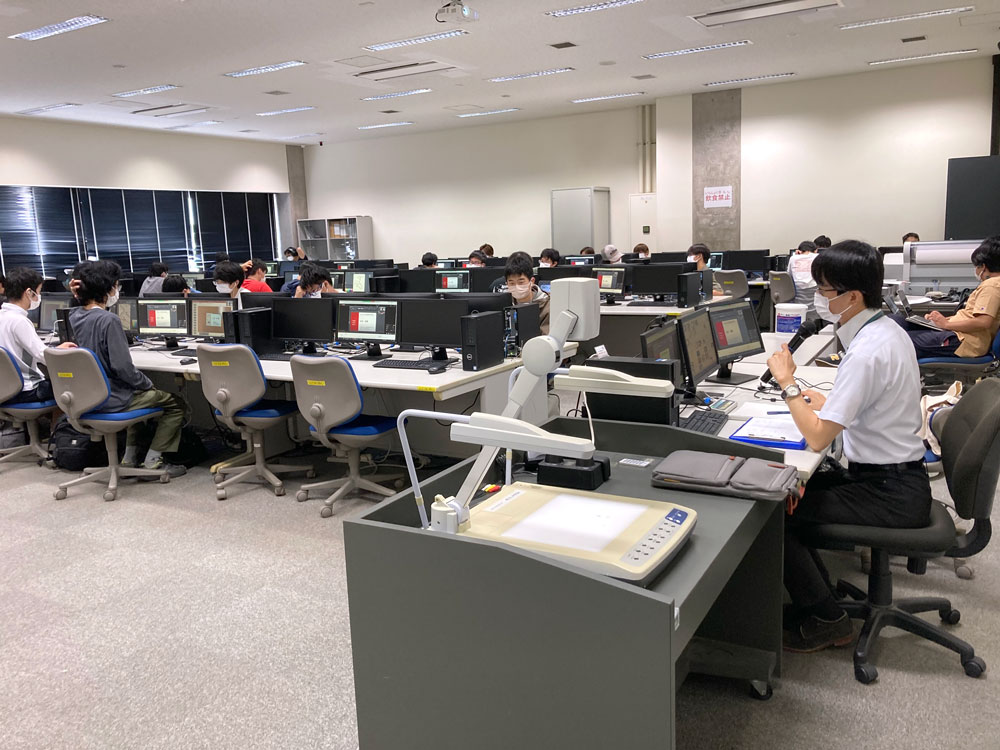

ICT基礎および実習Ⅰ

コンピュータリテラシーの素養を身につけることを主なねらいとしています。メールの基本操作、ネットワークの理解、Wordを用いた文書作成、Excelを用いた表計算、データサイエンスの入門としてMATLABを用いたデータ処理の演習を行います。また、Google Classroom、Google カレンダー、Google drive、Google Formsなどの操作習得も含めて遠隔授業にも対応できる総合的な演習を行います。

ICT基礎および実習Ⅱ

Photoshop,Illustratorなどのグラフィック系ソフトウエアを使用して、画像素材の加工、制作方法、およびレイアウト技術を習得し、自身のものづくり構想を効果的に視覚伝達できる技術を身に付けます。

データリテラシー・AI基礎

情報社会におけるデータサイエンス・AIの活用状況を理解し、リテラシーレベルの知識を身に付けさせます。

ワークショップ形式を中心に課題解決のためのデザインプロセスを体験し、新しい「もの」や「サービス」のデザインを通じて解決策を創造することができる「デザイン思考」の方法論を修得します。また、社会のニーズを発見して「ものづくり」を通じて課題解決に取り組むことができる「デザインテクノロジスト」を目指す姿勢を獲得します。

創作実習A

材料の加工特性を理解し、道具を用いて基本技法の体験を行い、テーマに沿った作品の製作を行います。創作実習Aは、陶芸および鍛金の実習です。

創作実習B

材料の加工特性を理解し、道具を用いて基本技法の体験を行い、テーマに沿った作品の製作を行います。創作実習Bは、ガラス工芸の実習です。(作品の写真提供:建設学科 小山佳祐)

安全衛生

大学での実習・実験時の安全衛生の確保、企業生活における安全衛生と健康の確保について、基礎知識・基本ルールを身に付けます。

救命衛生法

インターンシップに備え、心肺蘇生法、AEDの使い方、止血法、外傷の手当、傷病者の管理、搬送法などの手技について学びます。また、それらを学ぶ上で重要な人体の解剖生理学的な事象やメカニズムについても身に付けます。

2.ひとづくり系科目群

学生として、さらには生涯を通して必要な学びの姿勢そのものを養う「ものつくり・ひとつくり総合講義A・B」、スポーツ・eスポーツを通じてコミュニケーション力を養う「スポーツコミュニケーション」、前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力の3つの能力を身に付ける「社会人基礎力育成講座Ⅰ~Ⅳ」の7科目を設置します。

ものつくり・ひとつくり総合講義A

スマホによる自撮り動画作成など日常的作業を通して、学び方を学ぶ授業です。なぜ学ぶべきかを振り出しとして、特につまづきを取り返すスキルを身につけます。これまでの「教育」「学習」についての思い込みを崩し、各自の学び方をカスタマイズします。

ものつくり・ひとつくり総合講義B

この講義では、学び方の中でも、いかに「問い」を立てるかについて、学びます。より専門的に学びを深めるため、知らず識らずに身につけてしまった学び方をチューニングし直します。受講生同士の日常的行為を反省的に捉え直し、特に日常的行為としての「読む」「書く」を身に付けます。

スポーツコミュニケーション

スポーツ・eスポーツなどの実践を通じて、自身の体力の程度を知るとともに、チームプレイをモデルに、共同によってそれぞれの得意な力を発揮して相互に協力することや、そのために必要な情報を的確に伝え、また役割分担をすることなどを学びます。

社会人基礎力育成講座Ⅰ

経済産業省が取りまとめた社会人基礎力を大学の授業と重ねながら学び、社会人基礎力を身に付けることを目的としています。1年次は、主に3つの能力要素「主体性」「行動力」「発信力」に加えて「コミュニケーション力」を身に付け、人を見る力(人から学ぶ力)・人に伝える力を養いながら、ものつくり大学で学ぶ意味と目指す人物像を理解しながら、次年度のインターンシップに備え、社会で生活する上での「マナー」「コミュニケーション」を鍛えるとともに、忍耐力やストレスコントロール力も身に付けます。

社会人基礎力育成講座Ⅱ

経済産業省が取りまとめた大学生活を通じて身につけ、学業を自分から取組む姿勢を身につけることを目的としています。2年次2Q開講の必修科目であるインターンシップを履修する上で必要となる社会人基礎力を身に付け、大学と異なる場所で学ぶために必要な能力を習得することも目的としています。2年次は、主に3つの能力要素「傾聴力」「柔軟性」「規律性」を身に付け、人を見る力(人から学ぶ力)・人に伝える力を養いながら、1年次に身に付けた社会人基礎力を活かしながら、規律を守った行動や反省から次に繋げる学び方を学びます。

社会人基礎力育成講座Ⅲ

経済産業省が取りまとめた社会人基礎力を大学生活を通じて身につけ、学業を自分から取組む姿勢を身につけることを目的としています。3年次は、主に5つの能力要素「課題発見力」「計画力」「創造力」「状況把握力」「ストレスコントロール力」を身に付け、自ら考える力・行動する力を養いながら、将来への確かな経験へと繋げるための準備を進めていきます。就職活動の開始時期と重なることも踏まえ、新しい環境に対応するための、忍耐力やストレスコントロール力への理解をさらに、深めていきます。

社会人基礎力育成講座Ⅳ

経済産業省が取りまとめた社会人基礎力を確認し、身につけることを目的としています。4年次は、3年間学んで来た「人を見る力(人から学ぶ力)・人に伝える力」「自ら考える力・行動する力」「課題・目標の設定の仕方」を通して社会人基礎力を振り返りながら、将来への確かな経験へと繋げる準備をさらに進め、大学を卒業後に必要な社会人力の修得を目指します。

3.リベラルアーツ系科目群

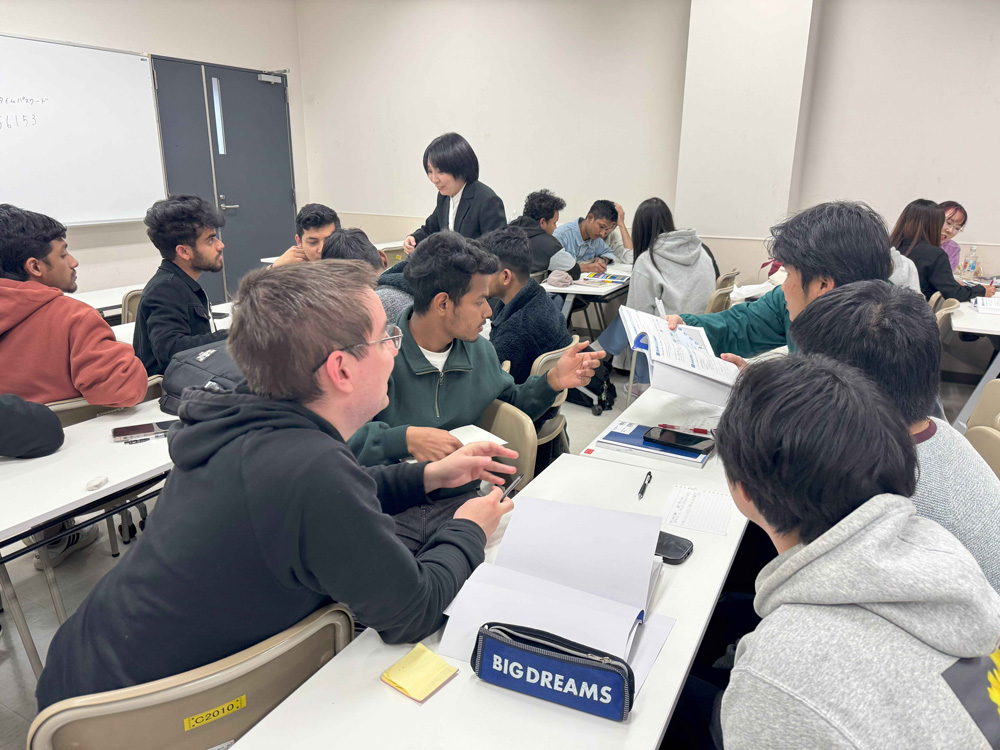

異文化について学びグローバルなテーマを題材とした「英語Ⅰ~Ⅲ」、持続可能な社会への取り組みを、環境問題から社会生活まで多領域にわたり学ぶ「SDGs-A・B」、人文・社会科学の基本的知見を踏まえ、グローバルかつローカルな視点を学ぶ「言語と文化」「文明と社会」「日本文化論」、さらに本学の初代総長で本学の名称を付けられた哲学者の梅原猛の世界観を学ぶ「梅原猛で学ぶ学問と世界」、本学の英語名称を付けられた世界的な経営学者ピーター・F・ドラッカーのマネジメントを学ぶ「Druckerで学ぶマネジメント」の10科目を設置します。

英語Ⅰ

日常場面の英語表現を学び、総合的な英語コミュニケーション能力を向上させます。また、TOEIC受験のための演習も行います。英語圏の文化や習慣に関する知識を深め異文化について知り、さらに日本語とは異なる英語の構造について理解させていきます。日常的によくある場面の会話表現を使えるよう練習をします。また、指定されたテーマについて調査し、英語でのプレゼンテーションを通じ、自分の考えを英語で話す機会を多く持つようにします。

英語Ⅱ

グローバルなテーマについての英文を読み、映像を見て、リスニング・スピーキングを中心に4技能のコミュニケーション能力を総合的に伸ばします。グローバルな問題について、論理的に英語で自分の意見を述べられるようになり、国際人として活躍できる素地を作ります。人前で英語を使い効果的にプレゼンができるように練習して行きます。

英語Ⅲ

技術分野の英語を学習し、4技能(Listening, Speaking, Reading, Writing)のコミュニケーション能力を総合的に伸ばします。 特に、技術分野の基本的な語彙を身に付け、技術分野の文章の特徴を学び、読む練習を行います。また、技術分野のテーマを題材に英語で口頭発表を行う練習をします。

SDGs-A

SDGsの概論です。指定テキストの講読を通して、その成立経緯や基本概念などを概観します。受講生も現在は学生として、将来は社会人として、SDGs当事者の一人です。インターンシップ等の現場体験を踏まえつつ、当事者の一人として様々な現場を把握・理解するスキルを身につけることができます。

SDGs-B

SDGsの概論を踏まえ、受講生が入学前に学んだ理科・社会その他の知識を更新し、理解を深めます。環境・開発・国際理解・市民性育成など、人間生活に関連する多領域へ関わるSDGsは、専門的知識以上に、これまで蓄積した知識の更新が不可欠です。SDGsの前提知識をおさらいするのみならず、知識更新のスキルを身につけることができます。

留学生日本語Ⅰ

キャリアや仕事に関する⽇本語を学びながら、コミュニケーションの運⽤⼒を⾼めることで、総合的な⽇本語能⼒を養います。適宜、中級(JLPTのN2レベル相当)の⽇本語の⽂法や語彙を復習しながら進めていきます。

⽇本のビジネス場⾯から、社会⽂化的な背景を学び、⾃⾝の国や⽂化との⽐較を⾏うことで、異⽂化対応スキルを養います。適宜、中上級(JLPTのN2・N1)レベルの⽇本語の語彙や⽂法を復習しながら進めていきます。

言語と文化

本授業では、言葉や文化ということを題材に、異文化理解の観点から、人文科学を学びます。また、グローバルな視点や国際性を学ぶことを目的とします。1つの問題を特定の分野に限らず、さまざまな視点から多角的に認識することの重要性を学び、学際性・国際性のある視点から他者と議論する姿勢を身につけ、自分の考えをしっかり表すことを学びます。

日本文化論

アカデミック寄りの一般書をテキストとして、それを理解するための前提を概観し、日本文化論について理解を深めます。上級学年で開講される本学独自講義「梅原猛で学ぶ学問と世界」をより深く学ぶためにも、押さえておくべき科目です。

文明と社会

アカデミック寄りの一般書をテキストとして、それを理解するための前提を概観し、社会科学系統の一般教養について理解を深めます。上級学年で開講される本学独自講義「Druckerで学ぶマネジメント」をより深く学ぶためにも、押さえておくべき科目です。

梅原猛で学ぶ学問と世界

本学の命名者・梅原猛が着手した広大な諸領域を概観しつつ、世界文明における本学(卒業生含む)の使命を学びます。

Druckerで学ぶマネジメント

個々の働き手の能力とやる気を引き出し、人間の可能性を開花させるとともに、社会的存在としての組織の目的の実現に個人が協同して成果をあげる、というドラッカーのマネジメント論の原理を理解します。

048-564-3200(代表)

048-564-3200(代表) アクセス

アクセス

お問い合わせページ

お問い合わせページ