2025年2月の記事一覧

-

【知・技の創造】ロボットの見る世界

近年AIやロボットの進展が目覚しく、毎週のように新しい研究やニュースが報告されています。私たちは目や耳など五感を通して世界を見ていますが、ロボットから見た世界はどのようなものでしょうか? 組込みシステムの仕組み 本題に入る前に私のもう一つの専門である組込みシステムについてもお話しておきます。組込みシステムとは、家電や自動車などに組み込まれたコンピュータシステムで、例えばエアコンなら指定された温度になるように、部屋の温度を測りながら出力を制御しています。パソコンやサーバで使われるコンピュータはさまざまな用途に使えるようにいろいろなアプリケーションを導入して利用しますが、組込みシステムは特定の用途に特化した小型で低消費電力なコンピュータを利用します。 また組込みシステムはさまざまなセンサを通して、環境のさまざまな情報を取り入れて計算し、アクチュエータを介して出力するため、外部の環境をより意識する必要があります。ロボットもまたさまざまなセンサやアクチュエータを搭載した組込みシステムとも言えます。 センサから情報取得 ロボットもセンサを通して世界を見ています。カメラなら画像、マイクなら音といったように搭載されているセンサごとに異なる情報を取得することができます。また、赤外線や超音波などの人には感知できないものを捉えることや、レーザーを使って距離を正確に測るといったことも可能です。工場などで使われるアームロボットの多くはカメラを搭載していないため、当然ながら搭載されていないセンサの情報は取得できず、周りの景色を知ることができません。 環境情報の共有 目の前にこの新聞があるかと思いますが、目を閉じたまま手を膝の上まで戻してから、新聞のページをめくってみてください。うまく出来たでしょうか?次は目を閉じて部屋の中にあるものを思い浮かべてください。目を閉じたとしても、皆さんの記憶の中に部屋の中の物や位置、さらには温度や手触りまで複数の感覚器で捉えた地図が記憶されており、思い返しながら動くことができます。また膝の上に手を戻す動作はスムーズに行えたと思います、これは脳が身体の構造や腕の曲がり具合をすべて把握しているためです。 ロボットを高度に制御したり、複数のロボットを連携したりするためには、このような情報を織り交ぜた高度な地図情報が必要となります。屋内でロボットを行動させる際には、LIDARと呼ばれるレーザーで周囲の形状を測位するセンサを使って、移動しながら地図を作り自身の位置を特定しています。人同士では頭の中の地図を直接やり取りすることは難しいですが、ロボットや組込みシステムであれば、地図データを渡すことも、現実世界を映しとった仮想空間を作ることも可能です。この仮想空間がロボットの見る世界ともいえますし、開発者がロボットに見せたい世界でもあります。現状ではロボット間の協調は限られたものですが、今後の仮想空間を通じてより高度な動きを見せるロボットも増えてくるでしょう。 街中でもロボットを見かけることが多くなってきました。ぜひ身近なロボットがどのようなセンサを搭載し、どのような世界を見ているか想像してみてください。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年2月7日号)掲載 profile 細合 晋太郎(ほそあい しんたろう)情報メカトロニクス学科講師 北陸先端科学技術大学院大学博士課程修了。博士(情報科学)。株式会社チェンジビジョンを経て2024年4月より現職。専門はロボットおよび組込みシステム。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】デザインで世界から街へ

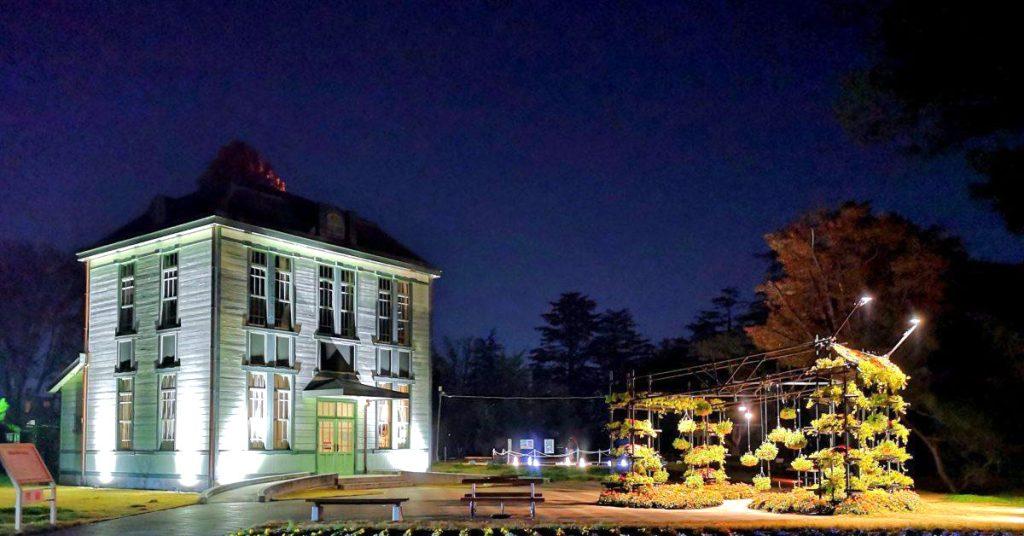

Design for the other 90%(世界を変えるデザイン) 30代、40代の大半は、海外の紛争地や自然災害の被災地で過ごしてきた。アフガニスタン、シエラレオーネ、コソボなど、通常見聞できない土地での生活で「世界を変えるデザイン(原題:Design for the other 90%)」を強く意識してきた。 私たちの住む日本では、あたらしいもの、きれいなもの、珍しいものなど「ほしいもの」は次々につくられ売られている。世界に目を向けると、196か国のうち水道水が飲める国は日本を含む9か国のみ。ユニセフによると世界では全人口81億のうち18億人が自宅の敷地内で水を手に入れることができないという。 アフリカでは子どもが水汲みのために長い道のりを歩くことに時間を使い、教育や余暇の時間が奪われている。その状況に対して、考案されたドラム缶をドーナッツ型にして穴に紐を通し、水を転がす容器のデザインには、正直目から鱗であった。十分な量の水は重く重労働であるが、75リットルもの水を子どもひとりで運べる。 「ほしいもの」ではなく「必要なもの」に対しての真のデザイン。それこそが世界を変えるデザインである。 ネパール地震での復興支援 2015年ネパール地震からの復興支援に関わった。現地政府と共に耐震性の高い再建住宅を普及するため制度設計から職人トレーニングを実施した。復興期間の5年間を通して、確実に耐震性の高い建物が普及するに至った。それでもヒマラヤ山系の山岳地帯の村々では、建設材料の搬入が困難で、倒壊したまま取り残されていたり、石を積み直しただけの状態であったりした。 そこで蛇篭(じゃかご)を用いた新たな耐震補強工法の開発を行った。蛇篭の材料である針金はどこでも入手しやすく運搬もしやすい。また住人たちの手により現地で編むことができる。日本の実大振動台実験を何度も実施し、大地震下でも蛇篭壁は大変形するものの倒壊はしないことが検証された。最優先課題である人命を守るための効果的なデザインであると考える。 官民学で取り組む街づくり 行田市水城公園に設置した手描き花手水傘の仮設休憩所 2019年に本学に着任してから、官民学連携で行田市や熊谷市の街づくりに取り組んでいる。本学ならではの知と技を融合し、学生と共に仮設休憩所や屋台制作など地元を盛り上げる活動を行ってきた。現在、「行田まちなか再生未来ビジョン」の策定に取り組んでいる。長期的な視野に立ち将来を担う子どもたちがワクワクできるような街づくりを目指す。 これからも真のニーズに焦点をあて、デザインを通した社会貢献をしていきたい。世界から身近な地域をフィールドとして、学生と共に笑顔と技術力を備えたテクノロジストとして活動していく。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年1月10日号)掲載 profile 今井 弘(いまい ひろし)建設学科教授 三重大学博士後期課程修了、一級建築士。設計事務所、NGO、JICA、建築研究所、防災科学技術研究所を経て、2019年より現職。主に設計、製図、構造の授業を担当。 関連リンク ・建設学科WEBページ ・建築技術デザイン研究室(今井研究室)

-

【知・技の創造】ロボットの見る世界

近年AIやロボットの進展が目覚しく、毎週のように新しい研究やニュースが報告されています。私たちは目や耳など五感を通して世界を見ていますが、ロボットから見た世界はどのようなものでしょうか? 組込みシステムの仕組み 本題に入る前に私のもう一つの専門である組込みシステムについてもお話しておきます。組込みシステムとは、家電や自動車などに組み込まれたコンピュータシステムで、例えばエアコンなら指定された温度になるように、部屋の温度を測りながら出力を制御しています。パソコンやサーバで使われるコンピュータはさまざまな用途に使えるようにいろいろなアプリケーションを導入して利用しますが、組込みシステムは特定の用途に特化した小型で低消費電力なコンピュータを利用します。 また組込みシステムはさまざまなセンサを通して、環境のさまざまな情報を取り入れて計算し、アクチュエータを介して出力するため、外部の環境をより意識する必要があります。ロボットもまたさまざまなセンサやアクチュエータを搭載した組込みシステムとも言えます。 センサから情報取得 ロボットもセンサを通して世界を見ています。カメラなら画像、マイクなら音といったように搭載されているセンサごとに異なる情報を取得することができます。また、赤外線や超音波などの人には感知できないものを捉えることや、レーザーを使って距離を正確に測るといったことも可能です。工場などで使われるアームロボットの多くはカメラを搭載していないため、当然ながら搭載されていないセンサの情報は取得できず、周りの景色を知ることができません。 環境情報の共有 目の前にこの新聞があるかと思いますが、目を閉じたまま手を膝の上まで戻してから、新聞のページをめくってみてください。うまく出来たでしょうか?次は目を閉じて部屋の中にあるものを思い浮かべてください。目を閉じたとしても、皆さんの記憶の中に部屋の中の物や位置、さらには温度や手触りまで複数の感覚器で捉えた地図が記憶されており、思い返しながら動くことができます。また膝の上に手を戻す動作はスムーズに行えたと思います、これは脳が身体の構造や腕の曲がり具合をすべて把握しているためです。 ロボットを高度に制御したり、複数のロボットを連携したりするためには、このような情報を織り交ぜた高度な地図情報が必要となります。屋内でロボットを行動させる際には、LIDARと呼ばれるレーザーで周囲の形状を測位するセンサを使って、移動しながら地図を作り自身の位置を特定しています。人同士では頭の中の地図を直接やり取りすることは難しいですが、ロボットや組込みシステムであれば、地図データを渡すことも、現実世界を映しとった仮想空間を作ることも可能です。この仮想空間がロボットの見る世界ともいえますし、開発者がロボットに見せたい世界でもあります。現状ではロボット間の協調は限られたものですが、今後の仮想空間を通じてより高度な動きを見せるロボットも増えてくるでしょう。 街中でもロボットを見かけることが多くなってきました。ぜひ身近なロボットがどのようなセンサを搭載し、どのような世界を見ているか想像してみてください。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年2月7日号)掲載 profile 細合 晋太郎(ほそあい しんたろう)情報メカトロニクス学科講師 北陸先端科学技術大学院大学博士課程修了。博士(情報科学)。株式会社チェンジビジョンを経て2024年4月より現職。専門はロボットおよび組込みシステム。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】デザインで世界から街へ

Design for the other 90%(世界を変えるデザイン) 30代、40代の大半は、海外の紛争地や自然災害の被災地で過ごしてきた。アフガニスタン、シエラレオーネ、コソボなど、通常見聞できない土地での生活で「世界を変えるデザイン(原題:Design for the other 90%)」を強く意識してきた。 私たちの住む日本では、あたらしいもの、きれいなもの、珍しいものなど「ほしいもの」は次々につくられ売られている。世界に目を向けると、196か国のうち水道水が飲める国は日本を含む9か国のみ。ユニセフによると世界では全人口81億のうち18億人が自宅の敷地内で水を手に入れることができないという。 アフリカでは子どもが水汲みのために長い道のりを歩くことに時間を使い、教育や余暇の時間が奪われている。その状況に対して、考案されたドラム缶をドーナッツ型にして穴に紐を通し、水を転がす容器のデザインには、正直目から鱗であった。十分な量の水は重く重労働であるが、75リットルもの水を子どもひとりで運べる。 「ほしいもの」ではなく「必要なもの」に対しての真のデザイン。それこそが世界を変えるデザインである。 ネパール地震での復興支援 2015年ネパール地震からの復興支援に関わった。現地政府と共に耐震性の高い再建住宅を普及するため制度設計から職人トレーニングを実施した。復興期間の5年間を通して、確実に耐震性の高い建物が普及するに至った。それでもヒマラヤ山系の山岳地帯の村々では、建設材料の搬入が困難で、倒壊したまま取り残されていたり、石を積み直しただけの状態であったりした。 そこで蛇篭(じゃかご)を用いた新たな耐震補強工法の開発を行った。蛇篭の材料である針金はどこでも入手しやすく運搬もしやすい。また住人たちの手により現地で編むことができる。日本の実大振動台実験を何度も実施し、大地震下でも蛇篭壁は大変形するものの倒壊はしないことが検証された。最優先課題である人命を守るための効果的なデザインであると考える。 官民学で取り組む街づくり 行田市水城公園に設置した手描き花手水傘の仮設休憩所 2019年に本学に着任してから、官民学連携で行田市や熊谷市の街づくりに取り組んでいる。本学ならではの知と技を融合し、学生と共に仮設休憩所や屋台制作など地元を盛り上げる活動を行ってきた。現在、「行田まちなか再生未来ビジョン」の策定に取り組んでいる。長期的な視野に立ち将来を担う子どもたちがワクワクできるような街づくりを目指す。 これからも真のニーズに焦点をあて、デザインを通した社会貢献をしていきたい。世界から身近な地域をフィールドとして、学生と共に笑顔と技術力を備えたテクノロジストとして活動していく。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年1月10日号)掲載 profile 今井 弘(いまい ひろし)建設学科教授 三重大学博士後期課程修了、一級建築士。設計事務所、NGO、JICA、建築研究所、防災科学技術研究所を経て、2019年より現職。主に設計、製図、構造の授業を担当。 関連リンク ・建設学科WEBページ ・建築技術デザイン研究室(今井研究室)