2025年9月の記事一覧

-

【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち

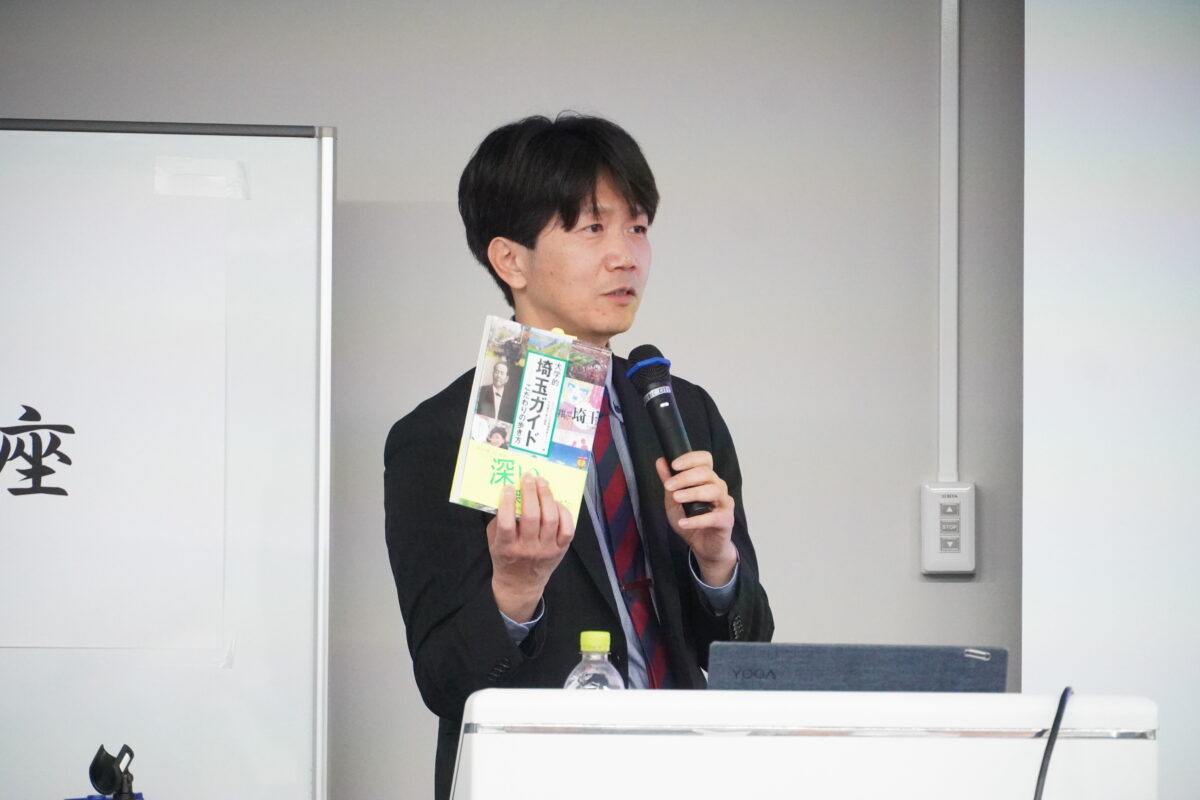

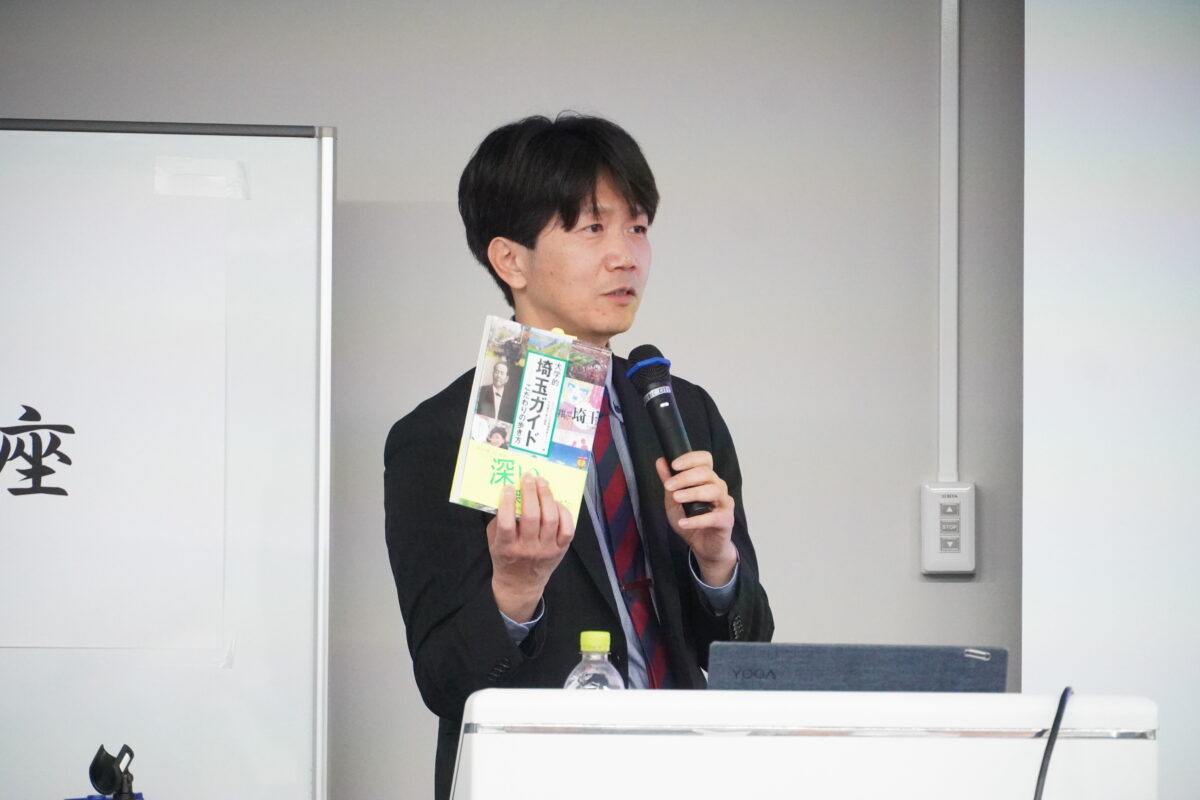

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第9回は、この夏、井坂教授が埼玉未来大学で埼玉学に関する5回の講義を行い、参加者と会話をする中で悟った埼玉学の「真髄」について述べていきます。 埼玉学ツアーに出る この夏(2025年)、私は生涯学習の新たな地平を拓く「埼玉未来大学」(学長・大野元裕知事)の講座で、県内5都市を巡る機会を得た。西部学園(川越市)、東部学園(春日部市)、北部学園(熊谷市)、中央学園(伊奈町)、そして南部学園(蕨市)、どの会場においても、私は冒頭に必ずこうお話してきた。「世の中ではウェルビーイングやマインドフルネスなど、様々な幸せの形が語られますが、私が長年の思索と経験の末に、一つだけ確信している幸せの形があります。それは、『故郷を心から愛している人の幸せ』です」。 「埼玉学」について語る筆者 この旅を終えた今、私はその言葉が紛れもない事実であったことを、心の底から実感している。なぜなら、私が行く先々で会ったのは、まさに郷土を深く愛する真の「埼玉学徒」たちであったからである。私が声高に説くまでもなく、埼玉学を体現する人々は、すでにこの土地の至る所に、深く静かに呼吸していたのだ。埼玉未来大学は、人生の円熟期を迎えた方々が、再び学びへの情熱を燃やし、地域との新たな関わりを見出すための、活気に満ちたコミュニティである。その活動は、高齢化社会における生涯学習の理想的な姿を提示しており、「人生百年」時代のお手本ともいえる。その一端を担う講座は、私にとっても大きな挑戦であったが、蓋を開けてみれば、毎回多くの方々が会場を埋め尽くしてくれた。その光景は、埼玉に眠る知的好奇心がいかに巨大であるかを雄弁に物語っていた。 知の巡礼-各地で触れた郷土への眼差し 旅の始まりは、6月26日の西部学園、ウェスタ川越からであった。7月4日に東部学園(春日部市民文化会館)、7月23日に北部学園(熊谷文化創造館さくらめいと)、7月29日に中央学園(埼玉県県民活動総合センター)、7月30日には南部学園(蕨市民会館)へと続く。言うまでもなく、会場によって埼玉学は異なる形をとる。同じ埼玉でも住む場所によって見える風景はまったく違う。熊谷市のさくらめいとでは、異なる趣があった。「あついぞ、熊谷」のキャッチフレーズで知られるこの街だが、私が対面したのは、夏の暑さにも似た表面的な熱気ではなかった。利根川と荒川に挟まれた肥沃な大地にはぐくまれた歴史の重みをその身に背負った人々の、静かで揺るぎない情熱であった。そして、日本で最も小さな市である蕨市の市民会館で会った皆さんの、落ち着いた成熟した雰囲気も忘れがたい。中山道の宿場町として栄えた歴史を持つこの街には、古くからの住民と新しい住民が混ざり合いながらも、独自の市民文化が醸成されている。どの会場でも、共通していたことがある。それは、休憩時間の熱気である。途中休憩をとるとき(みなさまそれなりご年配でいらっしゃるので)、次から次へと話しかけてきてくれる。ある方は「さっき話に出てきたあの場所は、私が子供の頃に遊んだところです」と目を輝かせ、また別の方は、私が提示した史料の解釈について、見解を熱心に語ってくれる。いずれも私よりはるかに詳しい。明らかに。私がスクリーンに映し出すのは、やはり文献、あるいは思索から得た、知識に過ぎない。しかし、参加者の心には、何十年という歳月をかけて土地と共に歩んできた、生きた記憶が満ち溢れている。その温かな眼差しと、血の通った言葉の数々に触れるたび、私は「故郷を愛する人の幸せ」を感じないわけにはいかなかった。 川越での対話 ウェスタ川越での出来事であった。講義の中で「埼玉三大銘菓」などのクイズを出したところ(答えの一つは川越の「芋菓子」)、休憩時間に「『三大○○』というのは、いったいどこが公式に決めたものなのか」という、実に答えにくい質問が来た。正直「まいったな」と思ったその瞬間、私は悟った。これこそが「埼玉学」の真髄なのだと。その方は、私に話しかけたかった。問いたかったのだ。誰もが風通しよく埼玉について語り合い、新たにつながりが生まれていく。それこそが埼玉学の醍醐味なのである。話題など何でもいい。何が正しいか間違っているかなど、埼玉学の広大無辺さと比べたら取るに足りない。体系化された知識のみが学問ではない。否、むしろそれだけでは学問は骨に過ぎない。皆が熱を込めて語ってくれる、自らの生活に根差した記憶。ご近所の歴史の細部へのこだわり。それら一つ一つに対する誇りこそが、学問に血肉を与えるのである。 埼玉とは地名ではない、旅なのだ 講座ではクイズも交え、埼玉の魅力を多角的に紹介。スクリーンは埼玉銘菓「十万石まんじゅう」。 確かに「埼玉学」をあえて始めたのは私であったかもしれない。だが、真の「埼玉学徒」は、私がそれを始めるはるか前から県内外の至る所にいて、日々の生活の中で、郷土の物語を紡ぎ、守り続けていた。私の役割は、彼らの語りに耳を傾け、点在する知を繋ぎ合わせ、光を当てる触媒に過ぎない。かねがね私は思ってきた。埼玉とは、地図の上に引かれた行政区画の名称ではない。それは、一つの思想であり、詩であり、旅なのだと。そこに住まう人々が、自らの故郷を愛し、探究し、そして語り継いでいく、終わることなき時の連なりなのである。埼玉未来大学での出会いは、私にその一端に触れるという、かけがえのない喜びを与えてくれた。この夏、私がいただいた最高の宝物は、埼玉学徒たちとの出会いそのものであった。改めて参加くださった皆様、埼玉未来大学のスタッフの方々に御礼を申し上げたい。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出

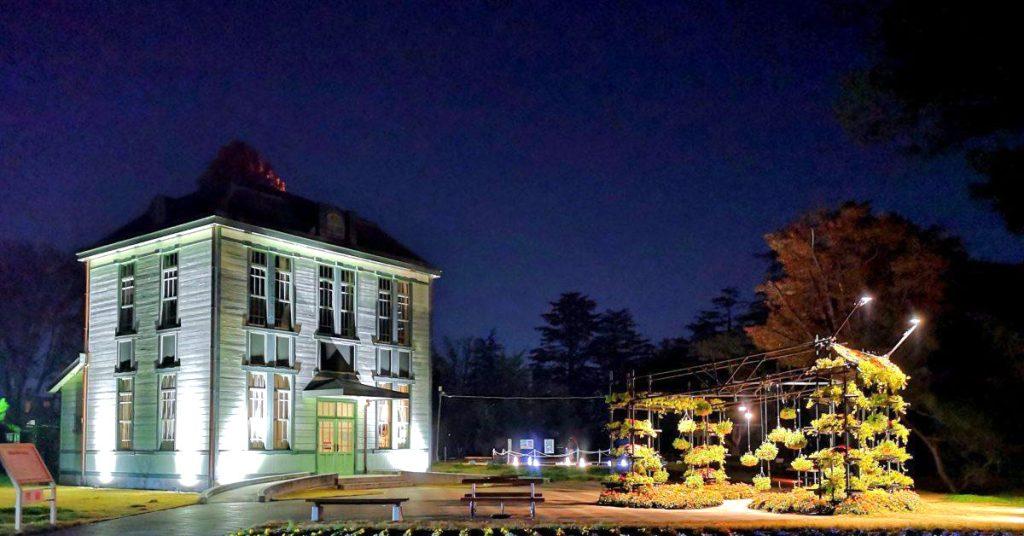

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第8回は、井坂教授の故郷・加須市で講演されたミュージカル「クリスマス・キャロル」(主催:ミュージカルかぞ)を観劇した際のエピソードです。 わが故郷・大利根 7月の終わり、うだるような陽光がアスファルトを直撃していた。わが故郷・大利根(加須市)に戻ってきたのは、畏友・阿瀬見貴光さん(ミュージカルかぞ主宰者、声楽家)が心血を注いで創り上げたミュージカル『クリスマス・キャロル』を観るためだ。真夏にクリスマス。アスタホール。実によいものである(KUWATA BANDの「MERRY X'MAS IN SUMMER」は名曲だった)。この日の奇跡は、実は開演前から始まっていた。本番直前の慌ただしい空気の中、阿瀬見さんに「ちょっとだけ」と手招きされ、私は舞台の袖からステージの上へと導かれた。客席のざわめきを一身に浴びながら、私はこの地が生んだ大音楽家、下総皖一の話をほんの少しだけさせていただいた。 日本の音楽教育を築いた巨星--下総皖一 下総皖一--。その名を口にするとき、脳裏には決まって、小学校一年生の教室の光景が蘇る。担任の長沼先生が、古びた足踏みオルガンのペダルを踏みながら弾いてくれた『野菊』の、切なくも美しいメロディー。それが私の音楽の原体験だった。私が卒業した東小学校と大利根中学校の校歌も、下総皖一の作曲によるものだ。 故郷が生んだ大音楽家、下総皖一の像の前で(加須市大利根) 長じて知ったことだが、下総皖一は、一地方が生んだ音楽家の枠に収まる人物ではなかった。彼は、日本の音楽教育そのものの礎を築いた、まさに巨星である。東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)で学び、ドイツに留学、最先端の音楽理論を修めた後、母校の教授となり、ついには学長の重責まで務め上げた。その功績は、数え上げればきりがない。『たなばたさま』『花火』『ほたる』『かくれんぼ』。誰もが一度は口ずさんだことのあるこれらの童謡・唱歌は、すべて下総の作曲によるものだ。その旋律は、奇をてらうことなく、日本人の心の琴線に触れる叙情性を湛えている。その作品群は、戦後の日本の子どもたちの情操教育に計り知れぬ影響を与え、私たちの「音楽的原風景」そのものとなっている。 また、教育者、理論家としての功績も大きい。数多くの音楽教科書の編纂に携わり、日本の学校教育における音楽の体系化に尽力した。その明晰な理論は、後進の作曲家や教育者たちにとって、揺るぎない道しるべともなった。利根川沿いののどかな町から、日本の近代音楽界を創造した一人が生まれた事実は、何度考えても奇跡としか言いようがない。私自身がそこで育ったから、なおさらそう思えてくる。 「埼玉のワーグナー」と聖地大利根 そんな奇跡の土壌に、今また新しい才能が花開いている。それが阿瀬見貴光さんだ。阿瀬見さんは本来声楽家だが、作曲だけでなく、脚本、演出、そして指揮まで、ミュージカル制作に関わるすべてを一人でこなしてしまう。リヒャルト・ワーグナーが理想とした「総合芸術」そのものである。ワーグナーが理想を実現するために聖地「バイロイト祝祭劇場」を建設したように、阿瀬見さんはこの加須の地で総合芸術を体現している傑出した個性なのだ。そう考えると、このアスタホールは、阿瀬見さんのバイロイト祝祭劇場になるべきではないか、と私は大真面目に思う。日本の音楽教育を支えた下総皖一と、総合芸術を創造する阿瀬見貴光さん。実に似つかわしいではないか。 利根川の岸辺でスクルージになる 「ミュージカルかぞ」第11回本公演(アスタホールにて) やがて照明が落ち、舞台が始まる。ディケンズの原作で知られる、強欲で孤独な老人スクルージの物語。舞台の背景にロンドンのテムズ川の霧が見えるとき、私の心には故郷を悠久に流れる利根川の景色が重なって見えていた。スクルージが過去のクリスマスの亡霊に導かれ、辛く悲しい少年時代を突きつけられる。その瞬間、私は観客であることを忘れ、彼と共に時を遡っていた。利根川の流れが過去と現在、そして未来をつなぐように、舞台上のスクルージと、客席にいる私とが、不思議な融合を果たしていく。 通った小学校への通学路は、アスタホールから目と鼻の先だ。その風景、友達の顔、少年野球の歓声が、阿瀬見さんの音楽によって鮮やかに蘇ってくる。音楽の力とはかくも恐ろしい。それは時空を超え、人の心の最も柔らかな部分に触れ、硬い蓋で閉ざしていたはずの記憶の扉を難なくこじ開けるマスターキーのごときものだ。 終演後、「本当の故郷」 スクルージが改心し、愛と喜びに満たされたフィナーレでは、私も心からの拍手を送っていた。夢見心地でホールの外に出ると、凝縮された熱気が肌を撫でた。熱を吸った大利根の田園からは、懐かしい土の匂い、そして生命力を伴う水の実在感が立ち上がってくる。故郷とは、生まれ育った場所とは限らない。それは記憶の織りなす時の連なりのことなのではないか。あの日、大利根のアスタホールで私が受け取ったのは、人生で最も温かい、真夏のクリスマスプレゼントだった。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・教養教育センターWEBページ

-

【知・技の創造】万博という円環

設計に込める構想 現在開催されている大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、その設計と構想には都市的・建築的な意義が込められています。夢洲という人工島に突如現れるこの仮設都市は、従来の都市構造─中心と周縁、効率と消費、競争と排除─の限界を浮き彫りにし、それを超克しようとする試みとして注目されています。 工事中の万博空撮写真 建築家・藤本壮介氏による会場デザインの最大の特徴は、その環状型の配置です。中央に巨大な回廊「リング」を据え、その下に各国・企業のパビリオンが点在する構成は、従来の軸線的・階層的な都市設計とは一線を画します。リング=円という構成は、古来より強い中心性を持つ完璧な形として、権威の象徴に多く用いられてきました。例えば、ローマのパンテオンでは、建物の中心から神を象徴する光が降り注ぐように設計されていますし、パリの都市構造も凱旋門などの記念碑を中心に据え、放射状・円環状の道路によってその中心性を強調しています。また、円形の都市や建築は、外部から内部を守る防御の形としても多用されてきました。中国の客家土楼という集合住宅は外敵から身を守る擁壁として機能し、イタリアのパルマノーバなどの要塞都市でも円形構成が見られます。 今後の可能性と近代都市 妹島和世氏と西沢立衛氏の設計による金沢21世紀美術館は、こうした歴史的な円形構成の意味を大きく転換させた建築として注目されました。この美術館では、円形を「すべての方向が正面」と捉え、複数の入り口を設け、外周の壁を全面ガラスとすることで視覚的な開放性を実現。内部には展示室が島のように等価に配置され、階層性のない空間が生まれています。 大阪・関西万博においても、中心近くに森が配置されているものの、動線の起点とはされず、体験として中心と周縁の境界は曖昧です。また、巨大なリングは幅があり、通路でありながら居場所にもなっており、2階に上がることもできます。その最高地点に登るとリング全体が見渡せ、周縁でありながら円全体が中心のような印象を与えます。地上レベルでは柱がグリッド状に林立し、どこからでも入場可能であることも大きな特徴です。こうした設計は訪問者に自由で非直線的な体験と印象を促し、階層性を前提とした近代都市モデルからの脱却を象徴しています。この万博が一時の夢にとどまるのか、それとも都市と建築の在り方を問い直す契機となるのかは、今後の実装と継承の意思にかかっています。私たちは、この人工島の風景から、持続可能で包摂的な空間づくりの可能性を汲み取ることができるでしょうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年9月5日号)掲載 Profile 岡田 公彦(おかだ きみひこ)建設学科教授 神奈川県横浜市生まれ。その後、旧大宮市(現さいたま市)で育つ。明治大学理工学部建築学科卒。専門は建築設計、デザイン、街づくり。

-

新たなリカンベント自転車でレースに挑戦、そして未来への可能性

Introduction 院生時代から研究生になった現在まで、高出力機構(SDV)リカンベント自転車の研究を続けている佐藤正承さん。2023年7月の「【大学院生による研究紹介】高出力機構(SDV)リカンベント自転車の研究」でどの様な研究を行っているか紹介しましたが、今回はその続編です。新たなマシーンの組立作業を行い、リカンベント自転車による初めてのレースに出場し、優勝するまでを記録した実践投入編をぜひお読みください。 はじめに 自転車は、エコでクリーンな乗り物として幅広い層に支持され、日常生活の移動手段として利用されています。しかし、多くの自転車は短距離移動を主としており、長距離を快適に走行できるモデルは限られています。そこで私は、長距離走行に適した「リカンベント自転車」と国の研究機関が人間の得意とする動作を追及して開発した、長円(トラック型)軌道に沿って回転する高出力駆動機構“SDV”を組み合わせた「SDVリカンベント自転車」を研究しています。 SDVリカンベント自転車 https://www.iot.ac.jp/magazine/research/20230705_1/ 新たなマシーンの組立と挑戦への準備 2024年の年末、SDVの開発者であるオーテック有限会社の織田紀之氏より、SDV関連の仕事はすべて終了したという一報を情報メカトロニクス学科の岡根利光教授から耳にしました。それに伴い、リカンベント関連の部品を提供していただけることになり、年明け早々に指導教員である佐久田茂教授と共にオーテックに伺いました。織田氏と直接お会いし、SDVに込められた“こだわり”や“魂”が、言葉にせずとも強く伝わってきました。改めて、SDVという駆動機構は織田氏の情熱と芸術性が織り交ざった作品であると確信しました。私はその思いを受け継ぎ、より一層気を引き締めて研究に取り組む決意を固めました。大学に戻ると早速、大会に出場するマシーンを完成させるべく、作業に着手しました。2024年は多忙のため大会への出場機会が少なく、2025年こそは大会に出場するという目標を密かに掲げていました。まずは部品の在庫管理から始め、不足しているパーツを洗い出しました。その後、織田氏から提供いただいた組立図を参考に、組立手順を検討しました。最初の大会は6月下旬、長野県松本市で開催される「ツール・ド・美ヶ原」です。すでに大会まで2か月を切っていて、急ピッチで作業を進める必要がありました。最初の工程の塗装は4月下旬から開始しました。カラーリングについてはさまざま悩んだ末、現行のリカンベントと同色を採用しました。ただし、駆動部分であるSDVの本体だけは特別仕様にしたいと考えました。というのも、SDVの頭文字 “S” には「Super」という意味が込められているからです。その名にふさわしい仕上げを検討した結果、「ラメフレーク塗装」を施すことにしました。この塗装は、暗所では下地の色が強調され、太陽光などの光が当たるとラメが七色に輝くという面白い仕掛けがあります。リカンベントの心臓部とも言える駆動機構に、敬意とこだわりを込めた表現としました。 組立前のフレーム その後、いよいよ本格的にマシーンの組立に入りました。組立作業の中でも重要視したのがブレーキの性能です。ブレーキは停止に必要不可欠な要素ですが、それだけではありません。コーナー手前で的確に減速できれば、スムーズかつ安定してコーナーを抜けられます。また、ブレーキのタッチが軽くなることで操作時の安心感が格段に増します。ここまでブレーキにこだわる理由の一つに、ツール・ド・美ヶ原のコース特性があります。ゴール直前には長い下り坂が待ち構えていて、そこはリカンベントの本領が発揮される区間です。しかし、ブレーキ性能が不十分なマシーンでは、速度を上げることに不安を感じ、せっかくのポテンシャルを活かしきれません。現代の主流であるディスクブレーキと比べると、本マシーンのブレーキ性能は劣るところもあります。そこで、この差を埋めるためには最終的に握力(パワー)がものを言う場面もあります。こうして土日も返上して作業を続け、なんとか大会の4日前に、無事マシーンを完成させることができました。 リカンベントで挑むツール・ド・美ヶ原参戦記 ツール・ド・美ヶ原は、長野県松本市で毎年6月下旬に開催されるヒルクライムレースです。コースの大部分は登坂区間で構成されていて、スタート地点の浅間温泉は標高約640メートル、ゴール地点である美ヶ原高原自然保護センターの標高は約1,910メートルに位置します。両地点の標高差はおよそ1,270メートルで、全長は21.6キロメートル。その平均勾配は5.9%とされ、国内屈指の難コースとして知られています。「平均勾配5.9%」という数字だけを見ると、それほど過酷には感じないかもしれません。しかし、実際のコースはアップダウンが多く、終盤には長い下り坂も含まれているため、“平均勾配詐欺”と揶揄されることもあります。中でも名物とされるのが、スタート直後に現れる激坂区間です。浅間温泉から美鈴湖までの間には、最大勾配が18%を超えるセクションが存在し、脚に自信のあるサイクリストも苦戦を強いられます。こうした難所に挑もうと、毎年1,500人以上の参加者がこの大会に集結します。さらに特筆すべきは、この大会が国内で唯一、ヒルクライムのレースにおけるリカンベントクラスが設けられている点です。そのため、全国からリカンベント愛好家が集まり、情報交換や交流の場としても機能しています。一部では「リカンベントの甲子園」と呼ばれるほど、リカンベント乗りにとっては特別な大会です。 コースマップ レース当日 いざ出陣! 出発日前日の試走では思わぬトラブルにも見舞われましたが、応急処置でなんとか準備を整え、いよいよレース当日を迎えました。レース当日の天候は快晴でまさに自転車日和。昨年は嵐のような天気だったため、「今年は晴れてよかった」と心から思いました。私が出場するリカンベントクラスは、30代・40代クラス、e-BIKEクラスと同じ最終組。会場に着くと、すでにチャンピオンクラスは出走中で、各クラスのライダーたちが準備やウォーミングアップに勤しんでいました。この大会では、チャンピオンクラスを除き、スタート時間が固定されていません。タイム計測により順位が決まるため、出走可能時間内であれば好きなタイミングでスタートできます。ライダーによっては、スタート前にコンディションを整えてから出走するライダーもいます。私はそれにならい、数分遅らせてからスタートすることにしました。スタートラインに立つと、心拍数は常に130bpmを超えていました。深呼吸を繰り返し、心拍をできるだけ落ち着かせていたところで、出走終了5分前のアナウンスが入り、気を引き締めます。私のスタート時刻は8時27分。放送席からの激励を背に、勢いよくペダルを踏みだしました。美ヶ原ヒルクライムは参加者も多く、沿道からの声援も絶えない中、スタート直後から名物の激坂が姿を現します。ギアを軽くし、回転数を上げて挑みましたが、すぐに違和感を覚えました。SDVの特性上、回転数を高くしすぎるとペダリングがぎこちなくなり、スムーズに漕げません。何度もギアを調整して適切な回転数を探りましたが思うようにいかず、ついに足を地面に着いてしまいました。心拍数を見ると180bpmを超えていて、無理をすれば倒れてしまいそうでした。息を整えて再スタートを試みるも、すぐに心拍数は上昇。激坂の厳しさを痛感することになりました。後続のリカンベントライダーにも追い越され、背後には最終走者を示すプラカード車と回収車が迫ってきます。まさか序盤でこんな状況になるとは思いませんでした。それでもなんとか体に鞭を打ち、美鈴湖まで到着しました。ここから勾配は緩やかになり、リカンベント本来の力を発揮する区間に入ります。平地での加速性能は圧倒的で、激坂で苦しんでいたことが嘘のように快調に進みました。前方のリカンベントライダーに追いつくと、「面白い動きしますね」と声をかけられ、しばし談笑しました。レース中とは思えない、穏やかな時間でした。数キロメートル語らいながら走った後、「ゴールまで頑張りましょう」と互いに声を掛け合い、それぞれのペースに戻りました。終盤に差し掛かると、下山中のチャンピオンクラスの選手たちから声援を受け、わずかながら力が湧きました。その声援に背中を押され、ここまで登ってきて改めて気づいたことがあります。傾斜が緩い区間では、シートにもたれたまま強く踏み込めるように感じました。しかし、急勾配では上半身に血が上り、自然と体が起き上がってしまい、シートの反力を活かしきれません。さらにポジションが決まっていなくて、目線の使い方にも不慣れだったため、首への負担も大きくなりました。ぶっつけ本番で挑んだ結果、そのツケは激坂区間だけではなく、勾配が増す終盤になるにつれてじわじわと現れてきたのです。 ゴール手前 思い出の丘 残り6キロメートル地点。ここからはいよいよ、リカンベント最大の見せ場となる長い下り坂です。勾配が始まった瞬間、シートに体を預けるようにして加速します。普段はロードバイクに乗ることが多く、リカンベントの長い下りは今回が初めてでしたが、時速30キロメートルを超えても不安定な感じはなく、むしろ驚くほど安定していました。これは、シートによって体がしっかり固定され、重心がぶれにくくなるためだと考えられます。アップライトポジションのロードバイクは、重心移動が自由な反面、安定性のために体幹の強さが求められます。しかし、日常的に体幹を鍛えているライダーは少なく、状況によって不安定になることがあります。一方、リカンベントはシートの恩恵により、体幹に頼らなくても安心して走行できます。ただし、急カーブなどでは重心移動がしにくいため、ブレーキによる減速は欠かせません。それでも美ヶ原の下りはライン取りさえ間違えなければ、最小限の舵角で曲がることができ、大きな減速を必要としません。実際、終盤の下りではタイムロスも少なく、安全かつスムーズに走り抜けることができました。そして、最後の上り坂を登り切り、ついにゴール。苦しさと楽しさ、そして多くの学びを得た美ヶ原ヒルクライムでした。 心拍数と標高から見るヒルクライムの記録 美ヶ原を走り終えて マシーントラブルもなく、脚の疲労も大きく蓄積せずに無事にゴールを迎えることができました。ゴール地点の美ヶ原高原自然保護センターの標高は1,910メートル。強い日差しでしたが、標高の高さゆえ空気はひんやりとしていて、汗をかいた身体にはちょうどよい気温でした。すでに多くの参加者が下山していたため、ゴール地点は混雑もなく、落ち着いた雰囲気が広がっていました。マシーンを止めて一息ついていると、数人のライダーから声をかけられました。やはり注目を集めたのは、SDV独自の駆動機構でした。外観が複雑に見えるこの構造は、整備性を不安視する声もありました。しかし、実際に動かしてみるとその動きは極めてメカニカルで、見る者の興味を強くひきつけます。自転車に機能美を求める人にとって、このSDVの駆動機構は非常に魅力的です。その魅力を引き立てるため、駆動部にラメ入りの塗装を施し、静止状態でも存在感を放つように仕上げました。こうして自転車談義に花が咲き、楽しいひとときとなりました。 SDV駆動機構 しばらくすると、先ほどレース中に会話したリカンベントライダーもゴールしました。再会を喜び、健闘を称え合った後、下山の準備をしました。下山は数グループに分かれて行われ、私たちは「せっかくなのでのんびり行こう」と最終グループを選びました。コースは美ヶ原特有のアップダウンが連続するため、下山といえども登坂を避けられません。途中の上り坂では「もう漕げない」と弱音を漏らすライダーもいたほど、下山とは名ばかりの体力を要する行程でした。それでも私は、レースより速度が出ていなかったためか、不思議と苦もなく登ることができました。おそらく、SDVの持つ特性によるものだと思います。少なくとも、通常のクランク構造では決して味わえない感覚です。 苦戦の中で見えた未来 今回のタイムは2時間37分でした。決して良い記録とは言えませんが、それでも優勝することができました。事前の練習もなく、ぶっつけ本番で挑んだレースは想像以上に厳しいものでした。特にヒルクライムでは、“軽量化”が何よりも重要視される中、マシーン重量17キログラムと一般的なヒルクライム用機材と比べると重く、普段使用しているロードレーサーは10キログラムもありません。そのため、登坂においては苦戦を強いられる場面もありました。加えて、チェーン錠やドリンクなどの装備もあったため、総重量としては20キログラム前後となり、ヒルクライムでは大きな負荷となりました。こうした戦略ミスはありましたが、それでも今大会の目標に掲げていた「完走」を果たせたことは、嬉しい成果です。リカンベント自転車に対して「登坂には不向き」と囁かれる理由も、今回の実走を通じて身に染みて理解できました。しかし、登坂に不向きとされるリカンベントの弱点をあえて抱え込み、利点へと転じることこそSDVの真価だと信じていました。変化し続ける勾配や路面状況といったレース特有の条件に順応し、推進力へと変えていく。それがまさに千変万化の極意と呼べる駆動機構の力です。そうした信念を胸に走り切り、フィニッシュラインを超えたとき、真っ先に感じたのは意外なほどの足の軽さでした。通常、レース後には足の筋肉に強い疲労感が残りますが、今回そのような感覚はほとんどありませんでした。むしろ「まだ漕げるのではないか」と思えるほど体力に余裕がありました。ここで一つの疑問が生じます。「自分は果たしてレース中に100%の実力を出し切れたのか」それとも、「SDVという駆動機構が、人間の得意とされる動きに適しており、従来のクランク構造に比べて疲労が蓄積しにくいのか」というものです。レースを終えた時に「やり切った」と思える達成感は確かにありました。だからこそ、私は後者の可能性を信じたい。もし、SDVの駆動構造が長距離移動において疲労を軽減する構造であるなら、それが今後の社会において大きなメリットとなり得ます。長距離移動をより快適に走れる自転車が普及すれば、用途の幅は格段に広がり、利用者も確実に増えるでしょう。そうした未来の可能性を秘めたSDVが、今後さまざまな場面で採用され続けることを心から願ってやみません。 原稿ものつくり大学研究生 佐藤 正承(さとう まさよし) 関連リンク ・【大学院生による研究紹介】高出力機構(SDV)り患エベント自転車の研究・情報メカトロニクス学科 精密機械システム研究室(佐久田研究室)

-

【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第9回は、この夏、井坂教授が埼玉未来大学で埼玉学に関する5回の講義を行い、参加者と会話をする中で悟った埼玉学の「真髄」について述べていきます。 埼玉学ツアーに出る この夏(2025年)、私は生涯学習の新たな地平を拓く「埼玉未来大学」(学長・大野元裕知事)の講座で、県内5都市を巡る機会を得た。西部学園(川越市)、東部学園(春日部市)、北部学園(熊谷市)、中央学園(伊奈町)、そして南部学園(蕨市)、どの会場においても、私は冒頭に必ずこうお話してきた。「世の中ではウェルビーイングやマインドフルネスなど、様々な幸せの形が語られますが、私が長年の思索と経験の末に、一つだけ確信している幸せの形があります。それは、『故郷を心から愛している人の幸せ』です」。 「埼玉学」について語る筆者 この旅を終えた今、私はその言葉が紛れもない事実であったことを、心の底から実感している。なぜなら、私が行く先々で会ったのは、まさに郷土を深く愛する真の「埼玉学徒」たちであったからである。私が声高に説くまでもなく、埼玉学を体現する人々は、すでにこの土地の至る所に、深く静かに呼吸していたのだ。埼玉未来大学は、人生の円熟期を迎えた方々が、再び学びへの情熱を燃やし、地域との新たな関わりを見出すための、活気に満ちたコミュニティである。その活動は、高齢化社会における生涯学習の理想的な姿を提示しており、「人生百年」時代のお手本ともいえる。その一端を担う講座は、私にとっても大きな挑戦であったが、蓋を開けてみれば、毎回多くの方々が会場を埋め尽くしてくれた。その光景は、埼玉に眠る知的好奇心がいかに巨大であるかを雄弁に物語っていた。 知の巡礼-各地で触れた郷土への眼差し 旅の始まりは、6月26日の西部学園、ウェスタ川越からであった。7月4日に東部学園(春日部市民文化会館)、7月23日に北部学園(熊谷文化創造館さくらめいと)、7月29日に中央学園(埼玉県県民活動総合センター)、7月30日には南部学園(蕨市民会館)へと続く。言うまでもなく、会場によって埼玉学は異なる形をとる。同じ埼玉でも住む場所によって見える風景はまったく違う。熊谷市のさくらめいとでは、異なる趣があった。「あついぞ、熊谷」のキャッチフレーズで知られるこの街だが、私が対面したのは、夏の暑さにも似た表面的な熱気ではなかった。利根川と荒川に挟まれた肥沃な大地にはぐくまれた歴史の重みをその身に背負った人々の、静かで揺るぎない情熱であった。そして、日本で最も小さな市である蕨市の市民会館で会った皆さんの、落ち着いた成熟した雰囲気も忘れがたい。中山道の宿場町として栄えた歴史を持つこの街には、古くからの住民と新しい住民が混ざり合いながらも、独自の市民文化が醸成されている。どの会場でも、共通していたことがある。それは、休憩時間の熱気である。途中休憩をとるとき(みなさまそれなりご年配でいらっしゃるので)、次から次へと話しかけてきてくれる。ある方は「さっき話に出てきたあの場所は、私が子供の頃に遊んだところです」と目を輝かせ、また別の方は、私が提示した史料の解釈について、見解を熱心に語ってくれる。いずれも私よりはるかに詳しい。明らかに。私がスクリーンに映し出すのは、やはり文献、あるいは思索から得た、知識に過ぎない。しかし、参加者の心には、何十年という歳月をかけて土地と共に歩んできた、生きた記憶が満ち溢れている。その温かな眼差しと、血の通った言葉の数々に触れるたび、私は「故郷を愛する人の幸せ」を感じないわけにはいかなかった。 川越での対話 ウェスタ川越での出来事であった。講義の中で「埼玉三大銘菓」などのクイズを出したところ(答えの一つは川越の「芋菓子」)、休憩時間に「『三大○○』というのは、いったいどこが公式に決めたものなのか」という、実に答えにくい質問が来た。正直「まいったな」と思ったその瞬間、私は悟った。これこそが「埼玉学」の真髄なのだと。その方は、私に話しかけたかった。問いたかったのだ。誰もが風通しよく埼玉について語り合い、新たにつながりが生まれていく。それこそが埼玉学の醍醐味なのである。話題など何でもいい。何が正しいか間違っているかなど、埼玉学の広大無辺さと比べたら取るに足りない。体系化された知識のみが学問ではない。否、むしろそれだけでは学問は骨に過ぎない。皆が熱を込めて語ってくれる、自らの生活に根差した記憶。ご近所の歴史の細部へのこだわり。それら一つ一つに対する誇りこそが、学問に血肉を与えるのである。 埼玉とは地名ではない、旅なのだ 講座ではクイズも交え、埼玉の魅力を多角的に紹介。スクリーンは埼玉銘菓「十万石まんじゅう」。 確かに「埼玉学」をあえて始めたのは私であったかもしれない。だが、真の「埼玉学徒」は、私がそれを始めるはるか前から県内外の至る所にいて、日々の生活の中で、郷土の物語を紡ぎ、守り続けていた。私の役割は、彼らの語りに耳を傾け、点在する知を繋ぎ合わせ、光を当てる触媒に過ぎない。かねがね私は思ってきた。埼玉とは、地図の上に引かれた行政区画の名称ではない。それは、一つの思想であり、詩であり、旅なのだと。そこに住まう人々が、自らの故郷を愛し、探究し、そして語り継いでいく、終わることなき時の連なりなのである。埼玉未来大学での出会いは、私にその一端に触れるという、かけがえのない喜びを与えてくれた。この夏、私がいただいた最高の宝物は、埼玉学徒たちとの出会いそのものであった。改めて参加くださった皆様、埼玉未来大学のスタッフの方々に御礼を申し上げたい。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第8回は、井坂教授の故郷・加須市で講演されたミュージカル「クリスマス・キャロル」(主催:ミュージカルかぞ)を観劇した際のエピソードです。 わが故郷・大利根 7月の終わり、うだるような陽光がアスファルトを直撃していた。わが故郷・大利根(加須市)に戻ってきたのは、畏友・阿瀬見貴光さん(ミュージカルかぞ主宰者、声楽家)が心血を注いで創り上げたミュージカル『クリスマス・キャロル』を観るためだ。真夏にクリスマス。アスタホール。実によいものである(KUWATA BANDの「MERRY X'MAS IN SUMMER」は名曲だった)。この日の奇跡は、実は開演前から始まっていた。本番直前の慌ただしい空気の中、阿瀬見さんに「ちょっとだけ」と手招きされ、私は舞台の袖からステージの上へと導かれた。客席のざわめきを一身に浴びながら、私はこの地が生んだ大音楽家、下総皖一の話をほんの少しだけさせていただいた。 日本の音楽教育を築いた巨星--下総皖一 下総皖一--。その名を口にするとき、脳裏には決まって、小学校一年生の教室の光景が蘇る。担任の長沼先生が、古びた足踏みオルガンのペダルを踏みながら弾いてくれた『野菊』の、切なくも美しいメロディー。それが私の音楽の原体験だった。私が卒業した東小学校と大利根中学校の校歌も、下総皖一の作曲によるものだ。 故郷が生んだ大音楽家、下総皖一の像の前で(加須市大利根) 長じて知ったことだが、下総皖一は、一地方が生んだ音楽家の枠に収まる人物ではなかった。彼は、日本の音楽教育そのものの礎を築いた、まさに巨星である。東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)で学び、ドイツに留学、最先端の音楽理論を修めた後、母校の教授となり、ついには学長の重責まで務め上げた。その功績は、数え上げればきりがない。『たなばたさま』『花火』『ほたる』『かくれんぼ』。誰もが一度は口ずさんだことのあるこれらの童謡・唱歌は、すべて下総の作曲によるものだ。その旋律は、奇をてらうことなく、日本人の心の琴線に触れる叙情性を湛えている。その作品群は、戦後の日本の子どもたちの情操教育に計り知れぬ影響を与え、私たちの「音楽的原風景」そのものとなっている。 また、教育者、理論家としての功績も大きい。数多くの音楽教科書の編纂に携わり、日本の学校教育における音楽の体系化に尽力した。その明晰な理論は、後進の作曲家や教育者たちにとって、揺るぎない道しるべともなった。利根川沿いののどかな町から、日本の近代音楽界を創造した一人が生まれた事実は、何度考えても奇跡としか言いようがない。私自身がそこで育ったから、なおさらそう思えてくる。 「埼玉のワーグナー」と聖地大利根 そんな奇跡の土壌に、今また新しい才能が花開いている。それが阿瀬見貴光さんだ。阿瀬見さんは本来声楽家だが、作曲だけでなく、脚本、演出、そして指揮まで、ミュージカル制作に関わるすべてを一人でこなしてしまう。リヒャルト・ワーグナーが理想とした「総合芸術」そのものである。ワーグナーが理想を実現するために聖地「バイロイト祝祭劇場」を建設したように、阿瀬見さんはこの加須の地で総合芸術を体現している傑出した個性なのだ。そう考えると、このアスタホールは、阿瀬見さんのバイロイト祝祭劇場になるべきではないか、と私は大真面目に思う。日本の音楽教育を支えた下総皖一と、総合芸術を創造する阿瀬見貴光さん。実に似つかわしいではないか。 利根川の岸辺でスクルージになる 「ミュージカルかぞ」第11回本公演(アスタホールにて) やがて照明が落ち、舞台が始まる。ディケンズの原作で知られる、強欲で孤独な老人スクルージの物語。舞台の背景にロンドンのテムズ川の霧が見えるとき、私の心には故郷を悠久に流れる利根川の景色が重なって見えていた。スクルージが過去のクリスマスの亡霊に導かれ、辛く悲しい少年時代を突きつけられる。その瞬間、私は観客であることを忘れ、彼と共に時を遡っていた。利根川の流れが過去と現在、そして未来をつなぐように、舞台上のスクルージと、客席にいる私とが、不思議な融合を果たしていく。 通った小学校への通学路は、アスタホールから目と鼻の先だ。その風景、友達の顔、少年野球の歓声が、阿瀬見さんの音楽によって鮮やかに蘇ってくる。音楽の力とはかくも恐ろしい。それは時空を超え、人の心の最も柔らかな部分に触れ、硬い蓋で閉ざしていたはずの記憶の扉を難なくこじ開けるマスターキーのごときものだ。 終演後、「本当の故郷」 スクルージが改心し、愛と喜びに満たされたフィナーレでは、私も心からの拍手を送っていた。夢見心地でホールの外に出ると、凝縮された熱気が肌を撫でた。熱を吸った大利根の田園からは、懐かしい土の匂い、そして生命力を伴う水の実在感が立ち上がってくる。故郷とは、生まれ育った場所とは限らない。それは記憶の織りなす時の連なりのことなのではないか。あの日、大利根のアスタホールで私が受け取ったのは、人生で最も温かい、真夏のクリスマスプレゼントだった。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・教養教育センターWEBページ

-

【知・技の創造】万博という円環

設計に込める構想 現在開催されている大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、その設計と構想には都市的・建築的な意義が込められています。夢洲という人工島に突如現れるこの仮設都市は、従来の都市構造─中心と周縁、効率と消費、競争と排除─の限界を浮き彫りにし、それを超克しようとする試みとして注目されています。 工事中の万博空撮写真 建築家・藤本壮介氏による会場デザインの最大の特徴は、その環状型の配置です。中央に巨大な回廊「リング」を据え、その下に各国・企業のパビリオンが点在する構成は、従来の軸線的・階層的な都市設計とは一線を画します。リング=円という構成は、古来より強い中心性を持つ完璧な形として、権威の象徴に多く用いられてきました。例えば、ローマのパンテオンでは、建物の中心から神を象徴する光が降り注ぐように設計されていますし、パリの都市構造も凱旋門などの記念碑を中心に据え、放射状・円環状の道路によってその中心性を強調しています。また、円形の都市や建築は、外部から内部を守る防御の形としても多用されてきました。中国の客家土楼という集合住宅は外敵から身を守る擁壁として機能し、イタリアのパルマノーバなどの要塞都市でも円形構成が見られます。 今後の可能性と近代都市 妹島和世氏と西沢立衛氏の設計による金沢21世紀美術館は、こうした歴史的な円形構成の意味を大きく転換させた建築として注目されました。この美術館では、円形を「すべての方向が正面」と捉え、複数の入り口を設け、外周の壁を全面ガラスとすることで視覚的な開放性を実現。内部には展示室が島のように等価に配置され、階層性のない空間が生まれています。 大阪・関西万博においても、中心近くに森が配置されているものの、動線の起点とはされず、体験として中心と周縁の境界は曖昧です。また、巨大なリングは幅があり、通路でありながら居場所にもなっており、2階に上がることもできます。その最高地点に登るとリング全体が見渡せ、周縁でありながら円全体が中心のような印象を与えます。地上レベルでは柱がグリッド状に林立し、どこからでも入場可能であることも大きな特徴です。こうした設計は訪問者に自由で非直線的な体験と印象を促し、階層性を前提とした近代都市モデルからの脱却を象徴しています。この万博が一時の夢にとどまるのか、それとも都市と建築の在り方を問い直す契機となるのかは、今後の実装と継承の意思にかかっています。私たちは、この人工島の風景から、持続可能で包摂的な空間づくりの可能性を汲み取ることができるでしょうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年9月5日号)掲載 Profile 岡田 公彦(おかだ きみひこ)建設学科教授 神奈川県横浜市生まれ。その後、旧大宮市(現さいたま市)で育つ。明治大学理工学部建築学科卒。専門は建築設計、デザイン、街づくり。

-

新たなリカンベント自転車でレースに挑戦、そして未来への可能性

Introduction 院生時代から研究生になった現在まで、高出力機構(SDV)リカンベント自転車の研究を続けている佐藤正承さん。2023年7月の「【大学院生による研究紹介】高出力機構(SDV)リカンベント自転車の研究」でどの様な研究を行っているか紹介しましたが、今回はその続編です。新たなマシーンの組立作業を行い、リカンベント自転車による初めてのレースに出場し、優勝するまでを記録した実践投入編をぜひお読みください。 はじめに 自転車は、エコでクリーンな乗り物として幅広い層に支持され、日常生活の移動手段として利用されています。しかし、多くの自転車は短距離移動を主としており、長距離を快適に走行できるモデルは限られています。そこで私は、長距離走行に適した「リカンベント自転車」と国の研究機関が人間の得意とする動作を追及して開発した、長円(トラック型)軌道に沿って回転する高出力駆動機構“SDV”を組み合わせた「SDVリカンベント自転車」を研究しています。 SDVリカンベント自転車 https://www.iot.ac.jp/magazine/research/20230705_1/ 新たなマシーンの組立と挑戦への準備 2024年の年末、SDVの開発者であるオーテック有限会社の織田紀之氏より、SDV関連の仕事はすべて終了したという一報を情報メカトロニクス学科の岡根利光教授から耳にしました。それに伴い、リカンベント関連の部品を提供していただけることになり、年明け早々に指導教員である佐久田茂教授と共にオーテックに伺いました。織田氏と直接お会いし、SDVに込められた“こだわり”や“魂”が、言葉にせずとも強く伝わってきました。改めて、SDVという駆動機構は織田氏の情熱と芸術性が織り交ざった作品であると確信しました。私はその思いを受け継ぎ、より一層気を引き締めて研究に取り組む決意を固めました。大学に戻ると早速、大会に出場するマシーンを完成させるべく、作業に着手しました。2024年は多忙のため大会への出場機会が少なく、2025年こそは大会に出場するという目標を密かに掲げていました。まずは部品の在庫管理から始め、不足しているパーツを洗い出しました。その後、織田氏から提供いただいた組立図を参考に、組立手順を検討しました。最初の大会は6月下旬、長野県松本市で開催される「ツール・ド・美ヶ原」です。すでに大会まで2か月を切っていて、急ピッチで作業を進める必要がありました。最初の工程の塗装は4月下旬から開始しました。カラーリングについてはさまざま悩んだ末、現行のリカンベントと同色を採用しました。ただし、駆動部分であるSDVの本体だけは特別仕様にしたいと考えました。というのも、SDVの頭文字 “S” には「Super」という意味が込められているからです。その名にふさわしい仕上げを検討した結果、「ラメフレーク塗装」を施すことにしました。この塗装は、暗所では下地の色が強調され、太陽光などの光が当たるとラメが七色に輝くという面白い仕掛けがあります。リカンベントの心臓部とも言える駆動機構に、敬意とこだわりを込めた表現としました。 組立前のフレーム その後、いよいよ本格的にマシーンの組立に入りました。組立作業の中でも重要視したのがブレーキの性能です。ブレーキは停止に必要不可欠な要素ですが、それだけではありません。コーナー手前で的確に減速できれば、スムーズかつ安定してコーナーを抜けられます。また、ブレーキのタッチが軽くなることで操作時の安心感が格段に増します。ここまでブレーキにこだわる理由の一つに、ツール・ド・美ヶ原のコース特性があります。ゴール直前には長い下り坂が待ち構えていて、そこはリカンベントの本領が発揮される区間です。しかし、ブレーキ性能が不十分なマシーンでは、速度を上げることに不安を感じ、せっかくのポテンシャルを活かしきれません。現代の主流であるディスクブレーキと比べると、本マシーンのブレーキ性能は劣るところもあります。そこで、この差を埋めるためには最終的に握力(パワー)がものを言う場面もあります。こうして土日も返上して作業を続け、なんとか大会の4日前に、無事マシーンを完成させることができました。 リカンベントで挑むツール・ド・美ヶ原参戦記 ツール・ド・美ヶ原は、長野県松本市で毎年6月下旬に開催されるヒルクライムレースです。コースの大部分は登坂区間で構成されていて、スタート地点の浅間温泉は標高約640メートル、ゴール地点である美ヶ原高原自然保護センターの標高は約1,910メートルに位置します。両地点の標高差はおよそ1,270メートルで、全長は21.6キロメートル。その平均勾配は5.9%とされ、国内屈指の難コースとして知られています。「平均勾配5.9%」という数字だけを見ると、それほど過酷には感じないかもしれません。しかし、実際のコースはアップダウンが多く、終盤には長い下り坂も含まれているため、“平均勾配詐欺”と揶揄されることもあります。中でも名物とされるのが、スタート直後に現れる激坂区間です。浅間温泉から美鈴湖までの間には、最大勾配が18%を超えるセクションが存在し、脚に自信のあるサイクリストも苦戦を強いられます。こうした難所に挑もうと、毎年1,500人以上の参加者がこの大会に集結します。さらに特筆すべきは、この大会が国内で唯一、ヒルクライムのレースにおけるリカンベントクラスが設けられている点です。そのため、全国からリカンベント愛好家が集まり、情報交換や交流の場としても機能しています。一部では「リカンベントの甲子園」と呼ばれるほど、リカンベント乗りにとっては特別な大会です。 コースマップ レース当日 いざ出陣! 出発日前日の試走では思わぬトラブルにも見舞われましたが、応急処置でなんとか準備を整え、いよいよレース当日を迎えました。レース当日の天候は快晴でまさに自転車日和。昨年は嵐のような天気だったため、「今年は晴れてよかった」と心から思いました。私が出場するリカンベントクラスは、30代・40代クラス、e-BIKEクラスと同じ最終組。会場に着くと、すでにチャンピオンクラスは出走中で、各クラスのライダーたちが準備やウォーミングアップに勤しんでいました。この大会では、チャンピオンクラスを除き、スタート時間が固定されていません。タイム計測により順位が決まるため、出走可能時間内であれば好きなタイミングでスタートできます。ライダーによっては、スタート前にコンディションを整えてから出走するライダーもいます。私はそれにならい、数分遅らせてからスタートすることにしました。スタートラインに立つと、心拍数は常に130bpmを超えていました。深呼吸を繰り返し、心拍をできるだけ落ち着かせていたところで、出走終了5分前のアナウンスが入り、気を引き締めます。私のスタート時刻は8時27分。放送席からの激励を背に、勢いよくペダルを踏みだしました。美ヶ原ヒルクライムは参加者も多く、沿道からの声援も絶えない中、スタート直後から名物の激坂が姿を現します。ギアを軽くし、回転数を上げて挑みましたが、すぐに違和感を覚えました。SDVの特性上、回転数を高くしすぎるとペダリングがぎこちなくなり、スムーズに漕げません。何度もギアを調整して適切な回転数を探りましたが思うようにいかず、ついに足を地面に着いてしまいました。心拍数を見ると180bpmを超えていて、無理をすれば倒れてしまいそうでした。息を整えて再スタートを試みるも、すぐに心拍数は上昇。激坂の厳しさを痛感することになりました。後続のリカンベントライダーにも追い越され、背後には最終走者を示すプラカード車と回収車が迫ってきます。まさか序盤でこんな状況になるとは思いませんでした。それでもなんとか体に鞭を打ち、美鈴湖まで到着しました。ここから勾配は緩やかになり、リカンベント本来の力を発揮する区間に入ります。平地での加速性能は圧倒的で、激坂で苦しんでいたことが嘘のように快調に進みました。前方のリカンベントライダーに追いつくと、「面白い動きしますね」と声をかけられ、しばし談笑しました。レース中とは思えない、穏やかな時間でした。数キロメートル語らいながら走った後、「ゴールまで頑張りましょう」と互いに声を掛け合い、それぞれのペースに戻りました。終盤に差し掛かると、下山中のチャンピオンクラスの選手たちから声援を受け、わずかながら力が湧きました。その声援に背中を押され、ここまで登ってきて改めて気づいたことがあります。傾斜が緩い区間では、シートにもたれたまま強く踏み込めるように感じました。しかし、急勾配では上半身に血が上り、自然と体が起き上がってしまい、シートの反力を活かしきれません。さらにポジションが決まっていなくて、目線の使い方にも不慣れだったため、首への負担も大きくなりました。ぶっつけ本番で挑んだ結果、そのツケは激坂区間だけではなく、勾配が増す終盤になるにつれてじわじわと現れてきたのです。 ゴール手前 思い出の丘 残り6キロメートル地点。ここからはいよいよ、リカンベント最大の見せ場となる長い下り坂です。勾配が始まった瞬間、シートに体を預けるようにして加速します。普段はロードバイクに乗ることが多く、リカンベントの長い下りは今回が初めてでしたが、時速30キロメートルを超えても不安定な感じはなく、むしろ驚くほど安定していました。これは、シートによって体がしっかり固定され、重心がぶれにくくなるためだと考えられます。アップライトポジションのロードバイクは、重心移動が自由な反面、安定性のために体幹の強さが求められます。しかし、日常的に体幹を鍛えているライダーは少なく、状況によって不安定になることがあります。一方、リカンベントはシートの恩恵により、体幹に頼らなくても安心して走行できます。ただし、急カーブなどでは重心移動がしにくいため、ブレーキによる減速は欠かせません。それでも美ヶ原の下りはライン取りさえ間違えなければ、最小限の舵角で曲がることができ、大きな減速を必要としません。実際、終盤の下りではタイムロスも少なく、安全かつスムーズに走り抜けることができました。そして、最後の上り坂を登り切り、ついにゴール。苦しさと楽しさ、そして多くの学びを得た美ヶ原ヒルクライムでした。 心拍数と標高から見るヒルクライムの記録 美ヶ原を走り終えて マシーントラブルもなく、脚の疲労も大きく蓄積せずに無事にゴールを迎えることができました。ゴール地点の美ヶ原高原自然保護センターの標高は1,910メートル。強い日差しでしたが、標高の高さゆえ空気はひんやりとしていて、汗をかいた身体にはちょうどよい気温でした。すでに多くの参加者が下山していたため、ゴール地点は混雑もなく、落ち着いた雰囲気が広がっていました。マシーンを止めて一息ついていると、数人のライダーから声をかけられました。やはり注目を集めたのは、SDV独自の駆動機構でした。外観が複雑に見えるこの構造は、整備性を不安視する声もありました。しかし、実際に動かしてみるとその動きは極めてメカニカルで、見る者の興味を強くひきつけます。自転車に機能美を求める人にとって、このSDVの駆動機構は非常に魅力的です。その魅力を引き立てるため、駆動部にラメ入りの塗装を施し、静止状態でも存在感を放つように仕上げました。こうして自転車談義に花が咲き、楽しいひとときとなりました。 SDV駆動機構 しばらくすると、先ほどレース中に会話したリカンベントライダーもゴールしました。再会を喜び、健闘を称え合った後、下山の準備をしました。下山は数グループに分かれて行われ、私たちは「せっかくなのでのんびり行こう」と最終グループを選びました。コースは美ヶ原特有のアップダウンが連続するため、下山といえども登坂を避けられません。途中の上り坂では「もう漕げない」と弱音を漏らすライダーもいたほど、下山とは名ばかりの体力を要する行程でした。それでも私は、レースより速度が出ていなかったためか、不思議と苦もなく登ることができました。おそらく、SDVの持つ特性によるものだと思います。少なくとも、通常のクランク構造では決して味わえない感覚です。 苦戦の中で見えた未来 今回のタイムは2時間37分でした。決して良い記録とは言えませんが、それでも優勝することができました。事前の練習もなく、ぶっつけ本番で挑んだレースは想像以上に厳しいものでした。特にヒルクライムでは、“軽量化”が何よりも重要視される中、マシーン重量17キログラムと一般的なヒルクライム用機材と比べると重く、普段使用しているロードレーサーは10キログラムもありません。そのため、登坂においては苦戦を強いられる場面もありました。加えて、チェーン錠やドリンクなどの装備もあったため、総重量としては20キログラム前後となり、ヒルクライムでは大きな負荷となりました。こうした戦略ミスはありましたが、それでも今大会の目標に掲げていた「完走」を果たせたことは、嬉しい成果です。リカンベント自転車に対して「登坂には不向き」と囁かれる理由も、今回の実走を通じて身に染みて理解できました。しかし、登坂に不向きとされるリカンベントの弱点をあえて抱え込み、利点へと転じることこそSDVの真価だと信じていました。変化し続ける勾配や路面状況といったレース特有の条件に順応し、推進力へと変えていく。それがまさに千変万化の極意と呼べる駆動機構の力です。そうした信念を胸に走り切り、フィニッシュラインを超えたとき、真っ先に感じたのは意外なほどの足の軽さでした。通常、レース後には足の筋肉に強い疲労感が残りますが、今回そのような感覚はほとんどありませんでした。むしろ「まだ漕げるのではないか」と思えるほど体力に余裕がありました。ここで一つの疑問が生じます。「自分は果たしてレース中に100%の実力を出し切れたのか」それとも、「SDVという駆動機構が、人間の得意とされる動きに適しており、従来のクランク構造に比べて疲労が蓄積しにくいのか」というものです。レースを終えた時に「やり切った」と思える達成感は確かにありました。だからこそ、私は後者の可能性を信じたい。もし、SDVの駆動構造が長距離移動において疲労を軽減する構造であるなら、それが今後の社会において大きなメリットとなり得ます。長距離移動をより快適に走れる自転車が普及すれば、用途の幅は格段に広がり、利用者も確実に増えるでしょう。そうした未来の可能性を秘めたSDVが、今後さまざまな場面で採用され続けることを心から願ってやみません。 原稿ものつくり大学研究生 佐藤 正承(さとう まさよし) 関連リンク ・【大学院生による研究紹介】高出力機構(SDV)り患エベント自転車の研究・情報メカトロニクス学科 精密機械システム研究室(佐久田研究室)