2025年10月の記事一覧

-

【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

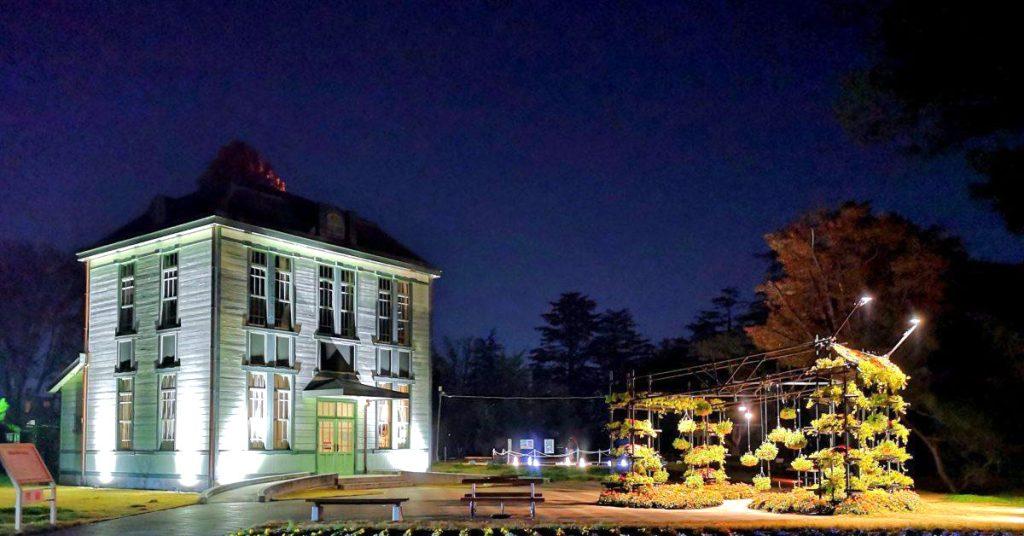

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第11回は、土呂駅に初めて降り立ち、さいたま市大宮盆栽美術館を訪れた井坂教授が散策しているうちに直感した、盆栽、タモリ、バカボンのパパのつながりについて述べていきます。 土呂駅を降りる 子供の頃から、いや、物心ついた時から、私はJR宇都宮線に揺られてきた。何度揺られたか分からない。埼玉と東京とひたすらに行き来するありふれた路線だ。大宮、浦和、上野、数えきれないほど乗り降りした駅がある一方、車窓からその名を目にするだけで、一度もホームに降り立ったことのない駅がないわけではない。その筆頭が土呂駅だ。土呂は大宮駅の隣、その何とも言えない語感もさることながら、駅の周囲に何か目立った建築物は見当たらず、ぽっかり中空にくりぬかれた残欠のような駅である。その日、私はふと思い立ち、吸い寄せられるように土呂駅で電車を降りた。爽快なまでにすっきりした駅だ。人影もまばら。かつてタモリは埼玉のこんな茫洋とした風景を目にして「ダサい」と言ったのかもしれないな。そう思えてきた。私の埼玉学の探究は、時にこんな気まぐれな下車から始まる。 土呂駅で初めて降りてみた 盆栽村と小さな宇宙 目指すは、駅からほど近い大宮盆栽村。駅前ロータリーから仰ぐ空は高く、さしあたりさえぎるものは見当たらない。秋の直射日光をまともに浴びながら、少しばかり歩を進めると、やがて近代的な洋館が目に入る。「さいたま市大宮盆栽美術館」だ。門をくぐると、やや湿り気を含む空気に迎えられる。屋内屋外に展示された盆栽の一つひとつが、弱まる日差しに凛とした存在感を放っている。幹はダイナミックな躍動と共にうねり、古木に生じた瑞々しい苔の情感とコントラスト。ほとばしるマグマを一瞬で凍結させたかのようだ。つめたく感じるその内奥では、灼熱の情念が渦巻いている。どれ一つとっても、快い緊張をはらんでいる。私はこれまで、盆栽を年配者の趣味という先入観で見ていた。あるいは老後の高尚なたしなみとも見ていた。大きな間違いだった。目の前にあるのは、限られた空間の中に、大自然の風景、悠久の時の流れ、そして生命の厳しさ、美しさ、そしてそれらすべてへのありとあらゆる畏敬を凝縮した、紛れもない「ミクロコスモス(小宇宙)」であった。これは人が自然と対話し、その力を借り上げて創り上げる、自由で創造的な芸術だ。解説によれば、盆栽村の歴史は、1923年の関東大震災に遡る。多くの盆栽・植木職人たちが、壊滅的な被害を受けた東京を離れ、植物の育成に適した土壌と水、そして空気が綺麗なこの地を安住のための回避所として集団で移住してきたのだ。そう思うと、一つひとつの盆栽が、芸術品を超えて、危険で暴力的な時代を生き抜いた人々の憧れのしるしのようにも見えてくる。 盆栽と漫画。世界へ 館内には、ドイツ人と思われる団体、地元の小学生、高齢の方々等、様々な年齢や背景を持つ人々が、熱心に一つひとつの盆栽に目をとめていた。彼らはガイドに耳を傾け、スマートフォンのカメラを盆栽に向けている。表に出て、盆栽町をそぞろ歩くと知らずある一画に迷い込んだ。時間が止まったかのような閑静な通りだ。一見雑な植え込みや草木も、引いてみると不思議な調和を維持している。この一画が、巨大な盆栽の中の世界のように感じられてきた。あるいは何かの気のせいだろうか。「さいたま市立漫画会館」の看板が目に入る。市立で、しかも無料となれば、入らない理由がない。誘われるように足を踏み入れると、そこは近代日本漫画の祖、北澤楽天という人物の功績を伝える施設だった。恥ずかしながら、私はその名を知らなかった。パネルの説明によれば、日本初の職業漫画家として活躍し、風刺画や子供向けの漫画で一世を風靡した偉人だという。晩年をこの盆栽町で過ごしたとも記されている。彼の描く、生き生きとしたポスターやポンチ絵を眺めるともなく眺めていると、ふと奇妙な共通点に思いが至った。「BONSAI」は、今や世界共通語だ。そして、北澤楽天が礎を築いた日本の漫画もまた、「MANGA」として世界に認知された日本を代表する文化だ。小さな鉢のミクロコスモスと、紙上の二次元の世界。表現方法は違えど、どちらも国境をやすやすと超え、世界へと拡大したのだ。 さいたま市大宮盆栽美術館 中庭。小宇宙の銀河系 タモリの視線と消えた水路 街路を歩きながら、私はかつてテレビで観た「ブラタモリ」の大宮特集を思い出していた。地形や街の成り立ちに異常なほど敏感なタモリが、大宮台地や、暗渠(あんきょ)となった川の跡を嬉々として語りながら、女性アナウンサーとゆっくり歩を進める様子が脳裏に蘇る。彼の視線を借りて足元に注意を向けると、なるほど、盆栽町には不自然な直線を描く通路が伸びているのに気づく。その周辺には、ランダムでありながら、全体的には妙に均整の取れた古木や下草が目に入ってくる。なんだか昭和時代を象徴する切り絵みたいな風景が、秋の赤光に照らされて浮かび上がってくる。私が歩みを進めている道の形状から、それは明らかにかつて水の流れていた跡だ。その証拠にマンホールがずいぶん先まで転々とその流路を暗示している。大宮台地の縁から染み出した水が、小さな流れとなってこの地を潤していたのだろう。水のほとりには、人々の生活があったはずだ。子供たちの笑い声、洗濯する母親たちの姿、じょうろで草木を潤す老人たち--。今はアスファルトの下に消えた水の流れの記憶が、土地の起伏や道の形に確かに刻まれている。土地の歴史を読み解くタモリの視点は、物事の本質を別の角度から喝破した師・赤塚不二夫の視点と、どこか通じるものがあるのかもしれない。こんな具合に想像がとりとめなく広がっていくのは私の悪い癖だ。赤塚とくれば、バカボンのパパへと思考は一直線である。赤塚の代表作『天才バカボン』で、バカボンのパパの職業が「植木屋さん」だった事実に、私ははっとした。もちろん植木と盆栽は厳密には違う。しかし、ともに日常に潜む宇宙であることに変わりはない。バカボンのパパは、日々、ミクロコスモスと向き合っていたのだ。漫画という二次元の世界で。そして、彼の哲学を集約したあの決め台詞、「これでいいのだ」。それは、あらゆる物事をあるがままに肯定する、老子の説く「無為自然」の境地そのものだ。自然の摂理を受け入れ、その中に美を見出す盆栽の精神と、何かが通底しているように思えた。タモリは師・赤塚の弔辞で、その人生を「これでいいのだ」と要約したのだったな。初めて降り立った土呂駅で出合った小宇宙としての盆栽。世界に広がる漫画。消えた水路の記憶。植木職人だったバカボンのパパ。宇宙、世界、水、道、そして平和--。一見、何の脈絡もない点と点が、一本の道で結ばれた気がした。盆栽町は、戦争と革命を経た日本において、一種の桃源郷だったのではないか。そのとき、タモリがかつて口にしたとされる『ダサい』という一語が、それらを煮詰めた一本のボトルに、そっと貼られた一枚のラベルのように思えてくる。盆栽町を後にしながら、私は静かにこうつぶやいていた。「これでいいのだ。埼玉」と。 「これでいいのだ。埼玉」By 井坂康志 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

-

手を動かす「ものづくり」から、考える「仕組みづくり」に~料理研究サークル、ラジオパーソナリティー、そして商店街の活性化に取り組んで見えたこと~

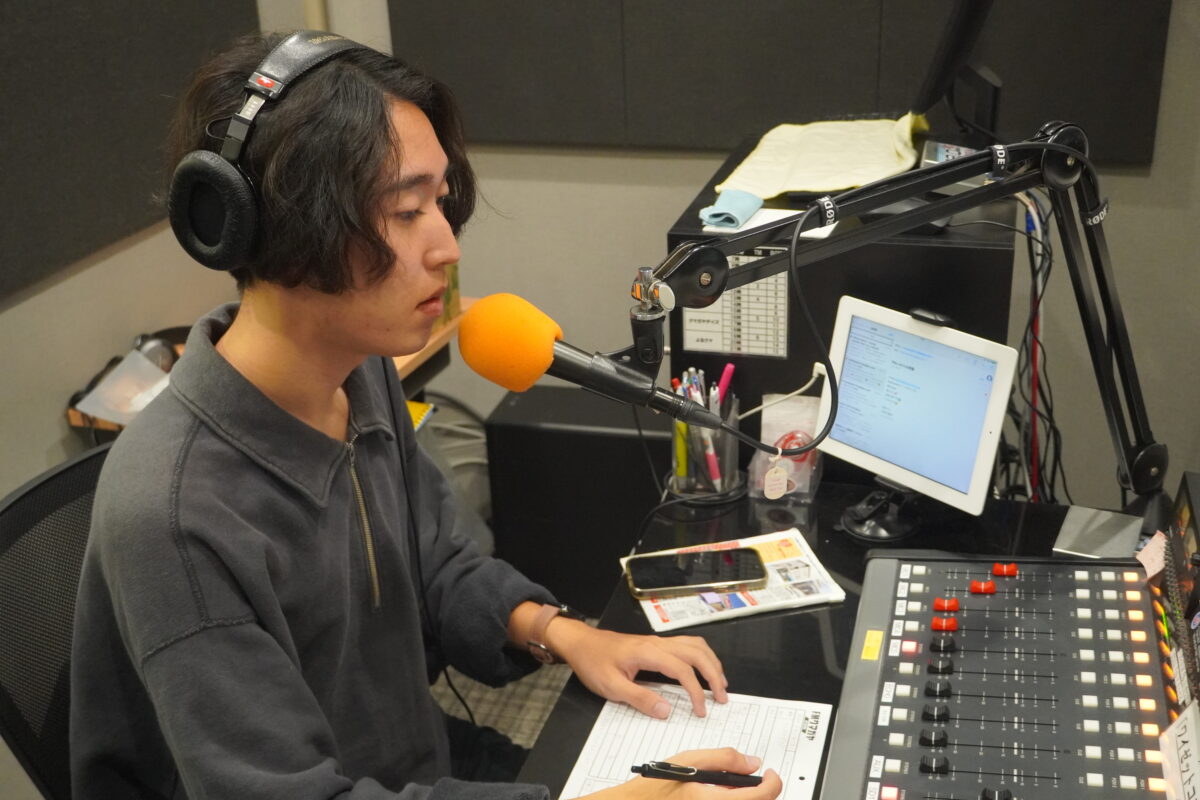

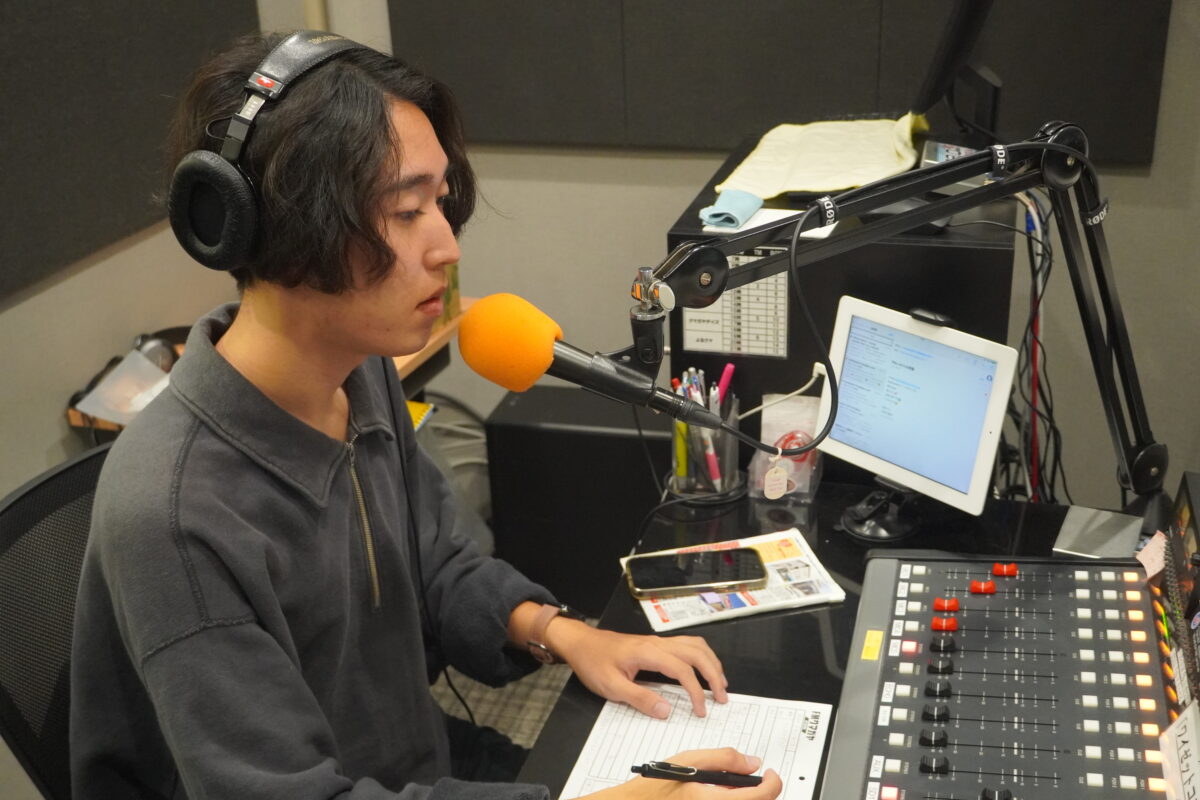

Introduction 学内外で多岐にわたる活動に取り組んでいる和田燿(ひかる)さん(建設学科4年・田尻研究室)。ラジオパーソナリティーなど、ものつくり大学の学生として稀有な分野に挑戦してきた和田さんにインタビューしました。 やりたいことを実現できる環境があるものつくり大学 現在、田尻研究室でまちづくりの一環として商店街の活性化プロジェクトに取り組んでいるほか、料理研究サークルの代表やFMクマガヤのラジオパーソナリティーとして活動しています。この大学生活を通じ、ものつくり大学には「やりたいことを実現できる環境」が存在し、意欲と行動が伴えば、教職員の方から地域の方まで誰でも協力してくれると実感しています。もともと建築系を学びたい気持ちがあり、ものつくり大学を選びましたが、進学の決め手は、オープンキャンパスでの体験でした。特に響いたのは、田尻教授による建設学科の説明と、その後の先輩方によるキャンパスツアーです。先輩方が心から楽しそうに大学の魅力を語る姿は印象に残っています。特に「溶接のいいところ」を熱弁してくださった女性の先輩の姿からは、「本当に好きでやっているのだな」という情熱が伝わってきました。「この大学なら、真に楽しんで勉強できる」と確信し、進学を決めました。 碧蓮祭から誕生した「料理研究サークル」 大学1年で初めて学園祭である碧蓮(へきれん)祭に参加したとき、イベントとしての土台となるステージのイベントや出展物の面白さはずば抜けていると感じました。しかし、イベントに欠かせない飲食店があまり賑わっていない印象を受けました。人が並んでいるのは主に外部からの出店で、学生主体の飲食店の盛り上がりが欠けていたのです。そこで、「自分たちでその盛り上がりをつくろう」と思い、もともと料理が好きだったこともあり、1年生の12月にメンバーを集めて料理研究サークルを立ち上げました。「学祭で学生主体の飲食販売を盛り上げる」ことを目標に掲げました。料理研究サークルの活動を通して、好運な出会いもありました。サークル内でピザを作っていたところ、学生課の職員の方が、行田市内で特色あるピザ屋さんに連れて行ってくれたのです。これがきっかけで、私はそのピザ屋でアルバイトをすることになりました。「ピザが好き」「料理研究サークル」「ものつくり大学」という3つの要素を掛け合わせ、2年生の2023年6月にレンガで「移動式ピザ窯」をつくりました。レンガ1個が2.5㎏あり、合計で300~400個のレンガを買ったのですが、総重量が約1トンにも及び、かなり労働力を要しました。このピザ窯は常設できないため、組み立ててバラす形にしました。ピザ窯は30分ほどで組み立てられますが、建設棟の保管場所から運搬する作業を含めると2~3時間かかります。台車に載せられるだけのレンガを何度も往復して運び、みんなで数100個のレンガを頑張って積む作業をします。 レンガを積み上げて作ったピザ窯 このピザ窯は、碧蓮祭のほか、学内の留学生交流会やサークルの新入生歓迎会など様々なイベントで活躍し、碧蓮祭で飲食販売の盛り上がりをつくることができたと感じています。また、私がかかわっているFMクマガヤや商店街の活性化プロジェクトがきっかけで、大学外にピザを出店することもできました。私たちの出店により、ものつくり大学に興味を持っていただいたり、たくさんの方から純粋にピザの味を喜んでもらえたり、貴重な体験ができました。現在、料理研究サークルのメンバーは20人弱いて、一人ひとりパワーがあります。メンバーはみな決断や行動がスムーズで、課題が生じると自らで解決しようと動きます。対応力や行動力がある主体的なサークルだと感じています。 碧蓮祭でピザを販売する料理研究サークル(中央が和田さん) 碧蓮祭で販売したピザ ピザから繋がったFMクマガヤのパーソナリティー 2024年11月、アルバイト先のピザ屋が市内のお寺の縁日へ出店した際、学生である私のブースを設けてくださり、チャレンジメニューとしてオリジナルピザを販売しました。その時、FMクマガヤのパーソナリティーの方がピザ屋に取材に訪れていました。料理研究サークルを学外にもPRしたいと考えていたので、思い切ってサークルのPR方法について相談してみました。すると、「スタジオにおいでよ」と声をかけていただき、好運にも11月に「週刊フードラボ」という番組にサークルの仲間とゲスト出演することができました。初めてのラジオ出演は、シンプルに緊張しました。目の前にマイクがあるだけでこんなに話す内容が変わるんだという驚きがありました。マイクを前にすると普段の雑談や会話とは全く異なるベクトルが必要だと感じました。「週刊フードラボ」の番組内では、料理研究サークルの活動内容や今後の目標を多くの人に知ってもらえるよう意識して話をしました。翌月の12月には、クリスマスイベントの公開放送にも誘われ出演。そこでFMクマガヤの局長の宇野さんから「パーソナリティーをやってみないか?」と声をかけられました。自分がやれるものだとは思っていませんでしたが、「もらえるチャンスは全部取る」という衝動的な思いから、挑戦を決意。面接後に研修をFMクマガヤの代表の栗原さんから受けました。実際の放送中に受けたミキサー等の機械類の研修では、ミスが生放送に大きく影響してしまったのですが、ミスを受け止めつつ、生放送という場でどうつなげていくかの心構えを学びました。その後、2025年3月にパーソナリティーとなりました。 飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたい 現在、週2日ほど番組に携わっており、第3火曜日の19時から「りすチャン2025」という番組のナビゲーターも務めています。週に約6時間ものフリートークを行うため、日頃からネタを探し、メモを取るようにしています。思いついたことやあった出来事を箇条書きにし、そこから話を広げています。自分の中で思っているくだらないことを「こうなんですよね」とリスナーに語りかけることで、日常の中から何かをひねり出そうと努めています。夜の番組なので、多少の大学生らしいゆるさは許してほしいという気持ちがあります。大人になると忘れがちな気持ちや、「とりあえずやってみたい」という学生らしさをストレートに受け取ってもらいたいです。飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたいと思っています。私のように料理研究サークルの活動を外部に広げられたのは、たまたまだと思っています。発信できないだけで、ものつくり大学には木工や、機械いじりといった、各々が持つ個性が溢れています。ラジオという媒体を通じて、そうした学生の魅力を発信し、ものつくり大学の学生の「とがり」を出していきたいです。 学内にFMクマガヤのサテライトスタジオが 今月(2025年10月)からFMクマガヤのサテライトスタジオが学内の図書館・メディア情報センターに設置される予定です。碧蓮祭の1日目である10月25日に公開生放送が行われることになり、話が早く進んでいることに驚いています。私はサテライトスタジオ設置の話を知り、9月にメディア研究サークルを立ち上げ、図書館・メディア情報センター長の井坂教授に顧問をお願いしました。このサークルはラジオに限定せず、メディア全般を取り扱い、学生と地域のつながりを広げていく予定です。サテライトスタジオが実際にどう動くかは未知数ですが、行田とものつくり大学、そして学生の魅力を発信していきたいです。私以外に、主軸に立ってメインで動く学生も見つけていきたいです。こうした活動に前向きな学生が見つかれば、きちんと活動を継続していけると思います。10月25日の公開生放送では碧蓮祭に携わる人や団体の魅力を掘り下げていく予定です。 今までの活動で見えてきたもの 今後は、田尻研究室での取り組みに特に力を注いでいきたいと考えています。建築系を学びたくて進学したものの、サークル活動やラジオパーソナリティなどを通じ、実際に手を動かして「ものをつくる」よりも、いろいろ考えて「仕組みをつくる」ことに興味が移りました。田尻研究室は、物理的な「もの」をつくるような研究ではなく、「基盤の仕組みづくり」の研究室であり、考えることに重きを置いています。まちづくりや都市計画の分野が研究の中心です。私は、商店街の活性化に取り組んでおり、現在、先輩からプロジェクトを引き継ぎ、イベント等を運営する側となっています。この研究室で学ぶ中で、これからやるべきことも見つかりました。まずは学部卒と名乗るだけの能力を身に付けるために学びを深めたいです。また、以前は施工監理といった職種しか考えていませんでしたが、それ以外の可能性もあることを知りました。本当に自分がやりたいことを見つけるために、大学院へ進学し、より深く専門的な知識と考える力をつけたいと考えています。 挑戦や行動力の原点は「興味」 現在に至るまでの大学生活での挑戦や行動力の原点は、単純に「興味」です。「やったことのないこと」「簡単にやれないこと」をやってみる気持ちが強いです。料理研究サークルをつくったことが全てのはじまりでしたが、ラジオのパーソナリティーにしても、一つずつ行動したことに対して評価され、誘っていただく機会に恵まれました。一個ずつやったことに対して派生していった結果、今があります。これからは、今まで培った力や縁の一つ一つを大切にしつつ、田尻研究室の一員として研究活動を追求できればと思います。大学生活は「何もしないのはもったいない」と強く思います。なにかに興味をもち、やりたいと思ったら、まずはいったん口に出し、人に話してみることが大切です。たとえ無理そうでも、夢物語でも、話してみることで周囲の協力が集まり、話はどんどん広がっていくと実感しています。 関連リンク ・建設学科 まちづくり研究室(田尻研究室)・ものつくり大学料理研究サークル(@iot_oryouri)-Instagram

-

【知・技の創造】CFARと人間の感覚

レーダとCFAR 例えば、暗い夜道を歩いているとしましょう。月明かりは弱く、街灯もまばらです。そんな中で、遠くに何かが動いたように感じます。「あれは人影か、それとも風に揺れる木か」。判断するには、周囲の暗さや雑音、自分の緊張度合いに応じて、目や意識の“感度”を調整しなければなりません。敏感になりすぎれば、揺れる葉や虫の影にさえ反応してしまう。逆に鈍感すぎれば、本物の人影を見逃します。この感度調整が、レーダで使われるCFAR(しー・ふぁー)の本質です。 CFARは Constant False Alarm Rate、「誤警報確率を一定に保つ」という意味です。「誤警報」とは、間違った信号を検知して本物の信号と見なしてしまうことです。レーダは電波を送信し、その反射波を受信して物体の有無を判断しますが、海面や雨粒、森林や地形からの不要な反射波=雑音(クラッタ)が常に混じります。しかも雑音は自然条件や環境で大きく変化します。穏やかな夜道なら小さな動きも見つけやすいですが、強風に揺れる木々の中では見極めが難しい。それでも誤警報確率を一定に抑え、必要な対象だけを見つける技術がCFARです。 音と場所の関係性 実際のアルゴリズムでは、観測データを複数のセルに区切り、検出したい信号の周囲セルから雑音の平均やばらつきなどを推定します。それを基準に「この強さを超えれば本物」と判断するしきい値を決めます。基準は状況に応じて動き、雑音が大きければ上がり、小さければ下がる。ざわついた繁華街では多少の物音を無視し、静かな森では小枝の折れる音に敏感になる―そんな人間の感覚に近いものです。 もし調整をせず、常に同じ基準を使えばどうなるでしょう。静かな環境では弱い信号まで拾える一方、雑音が増すと誤警報が多発します。逆に騒がしい状況に合わせた高い基準を使い続ければ、静かな場面で小さな信号を見逃してしまう。人が常に「耳栓をした状態」か「全力で耳を澄ませた状態」のどちらかしか選べないとすれば、不便で危険です。 このCFARの発想は、人間社会にも応用できます。例えば日常の健康管理。体調のわずかな変化に過敏になれば、少しの頭痛や疲労でも「大病ではないか」と不安になる。逆に鈍感すぎれば、重大な兆候を見逃します。状況に応じて「気に留める基準」を変えることが、心身を健やかに保つコツかもしれません。 これからの未来へ向けて レーダの世界では、周囲の平均で判断するCell Averaging (CA)-CFAR、平均値から大きく外れる値の影響を抑えるGreatest of (GO)-CFAR、逆に平均値に比較して小さな値の影響を抑えるSmallest of (SO)-CFAR、更には大きい順に並べて上から何番目かの代表値を選び、その値で判断するOrder Statistics (OS)-CFARなど、多様かつ複数の方式があります。それぞれ「疑い深い性格」や「大らかな性格」のように特徴があり、海上監視、航空機探知、自動車やヘリコプタの前方障害物探知システム、気象レーダなど、目的や場面ごとに選ばれます。 CFARの目的は、雑音に満ちた現実の中で、限られた注意力を最も有効に使うことです。私たちも日々、膨大な情報や刺激の中で、本当に必要な信号を見極めようとしています。状況に応じて感度を調整することは、レーダのみならず賢く生きるための技術にも繋がっていくものです。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年10月3日号)掲載 Profile 山口 裕之(やまぐち ひろゆき)情報メカトロニクス学科教授防衛装備庁航空装備研究所を経て2025年4月より現職。電波を利用した計測・センシング技術に関する研究に従事。博士(工学)。

-

【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。JR大宮駅とさいたま新都心駅の間にある「大宮操の桜」をご存じでしょうか。埼玉学第10回は、学生が授業で書いたエッセイの「大宮操の桜」に関する誤読から思索を広げていきます。 もう一つの物語 昨年、私が受け持つ「ライティング」(文章作法)の授業で、ある学生が提出した一篇のエッセイに私ははっとさせられた。私の精神の根幹を揺さぶり、そして「埼玉学」が進むべき道を照らし出す、静かな啓示のような文章だったからだ。大宮を走る電車の車窓から、ふと目に飛び込んでくる「大宮操の桜」という看板。学生のエッセイはそう始まる。 https://twitter.com/RailwayTown_Omy/status/1891440266113888510 実は以前から私も気になっていた。その学生は初め、「操」の一文字を、自身の母校の名の由来でもある思い出の町名「操町(みさおちょう)」と同じ、「みさお」と読んだという。「操(みさお)の桜」--。なんと詩情溢れる名だろう。この大宮の地で、どれほどの出合いと別れが繰り返されてきたか。それはあるいは戦時中、出征する兵隊の物語であるかもしれないし、国鉄の線路を隔ててはぐくまれた若者同士の友情なのかもしれない。私はそんなことを考えた。もちろん、スマートフォンで検索すれば、数秒で「正解」は見つかる。事実は想像とは違っていた。それは大宮が鉄道の要所たる所以、日本の大動脈を支えた広大な「大宮操車場(おおみやそうしゃじょう)」の略称、「大宮操(おおみやそう)」なのだと。しかし、である。エッセイを書いてくれた学生の「心の旅」は、そんな「正解」などと次元を違えるしなやかさを備えていた。検索結果の画面に映し出された、生命力に満ち溢れて咲き誇る桜の姿が、卒業後も活発に交流を続ける旧友たちの絆と重なった。そして、あの桜は、やはり「操(みさお)の桜」として、誰にも侵されることのない、かけがえのない意味を持ってその心に咲き始めたのだ。このことがずっと心の片隅にあった。5月のある日、私はその桜の背景にある物語を確かめるべく、大宮の鉄道額物館を訪れた。 鉄道の聖地で目にした物語 大宮の鉄道博物館は、日本の近代化を牽引した鉄道の輝かしい歴史を後世に伝える、まさに「聖地」と呼ぶにふさわしい場所だ。 まさに鉄道の「聖地」、技術者たちの魂が宿る空間。 広大なホールに威風堂々と鎮座する歴代の車両は、明治、大正、昭和、平成という時代を駆け抜け、日本の発展という巨大な物語をその鋼鉄の体躯をもって雄弁に語りかけてくる。私はその圧倒的なスケールと、設計図の線一本、リベットの一本にまで宿る技術者たちの魂に感嘆を覚えながら、館内を巡った。 そこにあるのは、誰もが共有可能な客観的な歴史だ。「大宮操車場」が、いかに多くの人々の生活を支え、日本の物流の動脈として機能してきたか。その「正しく」「公的な」物語を、博物館は豊富な資料と共に私たちに教えてくれる。それは、疑いようのない事実であり、埼玉が日本の近代史において果たした役割を示す、誇るべき遺産にほかならない。 日本の近代化を物語る、歴代の名車両(大宮・鉄道博物館) 「操車場」と「操町」-創造的な誤差が生まれる場所 博物館の重厚な扉を抜け、初夏の光へ戻ったとき、私は再びあの学生の文章を思い出していた。「大宮操の桜」は、間違いなく大宮が鉄道の要所であったことと分かちがたく結びついている。あの桜は、数多の貨物列車が行き交う様を、そしてそこで働く人々の汗と誇りと涙を、何十年にもわたって見つめ続けてきた生き証人である。これが、「大宮操(そう)」という名の持つ、動かしがたい歴史だ。しかし、学生は、その「操」という一つの漢字から、別の物語を読み取った。それは一人ひとりの内面の記憶と友情に彩られた、どこまでも私的な「もう一つの物語」である。私はかねがね思う。あえてトルストイの有名な小説の一節を借りるなら、「正解とはみな似たようなものだが、誤解とはそれぞれに誤解である」、いや、もっと言えば、正解とはもっともらしい誤解の一種なのかもしれないと。私たちにはテクストを豊かに誤読する権利だってあるのではないか。世の中には「創造的な誤読」というものだって確かにあるのだ。それは客観的な事実や作者の意図といった「正解」から出発しながらも、読み手自身の経験や記憶、価値観というフィルターを通して、まったく新しい、個人的で豊かな意味をつくり出す行為である。「誤読」は事実の否定ではない。むしろそれは、鉄道という巨大な産業の物語というキャンバスの上に、友情や思い出という、人間的で温かな光を灯す、創造的な営みにほかならない。操車場の桜が、その記憶の中で世界で一本だけの特別な木へと生まれ変わったのだから。「埼玉学」に関わる者として、忘れたくないのがこのことだ。まさにこのような「創造的な誤読」をこそ、慈しむ学でありたい。 すべてを受容する「玉」としての埼玉学 埼玉学とは、客体としての歴史や文化・産業を分析し、評価するだけの学問ではない。それは、この土地に生きる個々の人間の心に流れた、かけがえのない時間をこそ、尊い研究対象とする学問なのだ。学生の「創造的な誤読」も、鉄道史研究家の緻密な考証も、埼玉学という巨大な器の中では、等しい価値を持つ。なぜなら、そのどちらもが、埼玉という土地と関わる中で生まれた、紛れもない「真実」だからだ。それは、一つの「正解」を頂点とするピラミッド構造ではなく、あらゆる物語が共存可能な果てしなく広がる生態系の学である。この受容性こそが、埼玉学を「玉」のような存在たらしめる。玉は磨かれるほどに、どこから光を当てても柔らかく輝き、どんな坂道でも、どんな人の手の中にあっても、その形を変えることなく自由に転がっていくことができる。「操(みさお)の桜」は、埼玉の醸す光の環なのだ。一人ひとりの心内に通ずる古道に、静かに耳を澄ましてみる。あの学生に心の中で「ありがとう」と知らずつぶやいていた。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第11回は、土呂駅に初めて降り立ち、さいたま市大宮盆栽美術館を訪れた井坂教授が散策しているうちに直感した、盆栽、タモリ、バカボンのパパのつながりについて述べていきます。 土呂駅を降りる 子供の頃から、いや、物心ついた時から、私はJR宇都宮線に揺られてきた。何度揺られたか分からない。埼玉と東京とひたすらに行き来するありふれた路線だ。大宮、浦和、上野、数えきれないほど乗り降りした駅がある一方、車窓からその名を目にするだけで、一度もホームに降り立ったことのない駅がないわけではない。その筆頭が土呂駅だ。土呂は大宮駅の隣、その何とも言えない語感もさることながら、駅の周囲に何か目立った建築物は見当たらず、ぽっかり中空にくりぬかれた残欠のような駅である。その日、私はふと思い立ち、吸い寄せられるように土呂駅で電車を降りた。爽快なまでにすっきりした駅だ。人影もまばら。かつてタモリは埼玉のこんな茫洋とした風景を目にして「ダサい」と言ったのかもしれないな。そう思えてきた。私の埼玉学の探究は、時にこんな気まぐれな下車から始まる。 土呂駅で初めて降りてみた 盆栽村と小さな宇宙 目指すは、駅からほど近い大宮盆栽村。駅前ロータリーから仰ぐ空は高く、さしあたりさえぎるものは見当たらない。秋の直射日光をまともに浴びながら、少しばかり歩を進めると、やがて近代的な洋館が目に入る。「さいたま市大宮盆栽美術館」だ。門をくぐると、やや湿り気を含む空気に迎えられる。屋内屋外に展示された盆栽の一つひとつが、弱まる日差しに凛とした存在感を放っている。幹はダイナミックな躍動と共にうねり、古木に生じた瑞々しい苔の情感とコントラスト。ほとばしるマグマを一瞬で凍結させたかのようだ。つめたく感じるその内奥では、灼熱の情念が渦巻いている。どれ一つとっても、快い緊張をはらんでいる。私はこれまで、盆栽を年配者の趣味という先入観で見ていた。あるいは老後の高尚なたしなみとも見ていた。大きな間違いだった。目の前にあるのは、限られた空間の中に、大自然の風景、悠久の時の流れ、そして生命の厳しさ、美しさ、そしてそれらすべてへのありとあらゆる畏敬を凝縮した、紛れもない「ミクロコスモス(小宇宙)」であった。これは人が自然と対話し、その力を借り上げて創り上げる、自由で創造的な芸術だ。解説によれば、盆栽村の歴史は、1923年の関東大震災に遡る。多くの盆栽・植木職人たちが、壊滅的な被害を受けた東京を離れ、植物の育成に適した土壌と水、そして空気が綺麗なこの地を安住のための回避所として集団で移住してきたのだ。そう思うと、一つひとつの盆栽が、芸術品を超えて、危険で暴力的な時代を生き抜いた人々の憧れのしるしのようにも見えてくる。 盆栽と漫画。世界へ 館内には、ドイツ人と思われる団体、地元の小学生、高齢の方々等、様々な年齢や背景を持つ人々が、熱心に一つひとつの盆栽に目をとめていた。彼らはガイドに耳を傾け、スマートフォンのカメラを盆栽に向けている。表に出て、盆栽町をそぞろ歩くと知らずある一画に迷い込んだ。時間が止まったかのような閑静な通りだ。一見雑な植え込みや草木も、引いてみると不思議な調和を維持している。この一画が、巨大な盆栽の中の世界のように感じられてきた。あるいは何かの気のせいだろうか。「さいたま市立漫画会館」の看板が目に入る。市立で、しかも無料となれば、入らない理由がない。誘われるように足を踏み入れると、そこは近代日本漫画の祖、北澤楽天という人物の功績を伝える施設だった。恥ずかしながら、私はその名を知らなかった。パネルの説明によれば、日本初の職業漫画家として活躍し、風刺画や子供向けの漫画で一世を風靡した偉人だという。晩年をこの盆栽町で過ごしたとも記されている。彼の描く、生き生きとしたポスターやポンチ絵を眺めるともなく眺めていると、ふと奇妙な共通点に思いが至った。「BONSAI」は、今や世界共通語だ。そして、北澤楽天が礎を築いた日本の漫画もまた、「MANGA」として世界に認知された日本を代表する文化だ。小さな鉢のミクロコスモスと、紙上の二次元の世界。表現方法は違えど、どちらも国境をやすやすと超え、世界へと拡大したのだ。 さいたま市大宮盆栽美術館 中庭。小宇宙の銀河系 タモリの視線と消えた水路 街路を歩きながら、私はかつてテレビで観た「ブラタモリ」の大宮特集を思い出していた。地形や街の成り立ちに異常なほど敏感なタモリが、大宮台地や、暗渠(あんきょ)となった川の跡を嬉々として語りながら、女性アナウンサーとゆっくり歩を進める様子が脳裏に蘇る。彼の視線を借りて足元に注意を向けると、なるほど、盆栽町には不自然な直線を描く通路が伸びているのに気づく。その周辺には、ランダムでありながら、全体的には妙に均整の取れた古木や下草が目に入ってくる。なんだか昭和時代を象徴する切り絵みたいな風景が、秋の赤光に照らされて浮かび上がってくる。私が歩みを進めている道の形状から、それは明らかにかつて水の流れていた跡だ。その証拠にマンホールがずいぶん先まで転々とその流路を暗示している。大宮台地の縁から染み出した水が、小さな流れとなってこの地を潤していたのだろう。水のほとりには、人々の生活があったはずだ。子供たちの笑い声、洗濯する母親たちの姿、じょうろで草木を潤す老人たち--。今はアスファルトの下に消えた水の流れの記憶が、土地の起伏や道の形に確かに刻まれている。土地の歴史を読み解くタモリの視点は、物事の本質を別の角度から喝破した師・赤塚不二夫の視点と、どこか通じるものがあるのかもしれない。こんな具合に想像がとりとめなく広がっていくのは私の悪い癖だ。赤塚とくれば、バカボンのパパへと思考は一直線である。赤塚の代表作『天才バカボン』で、バカボンのパパの職業が「植木屋さん」だった事実に、私ははっとした。もちろん植木と盆栽は厳密には違う。しかし、ともに日常に潜む宇宙であることに変わりはない。バカボンのパパは、日々、ミクロコスモスと向き合っていたのだ。漫画という二次元の世界で。そして、彼の哲学を集約したあの決め台詞、「これでいいのだ」。それは、あらゆる物事をあるがままに肯定する、老子の説く「無為自然」の境地そのものだ。自然の摂理を受け入れ、その中に美を見出す盆栽の精神と、何かが通底しているように思えた。タモリは師・赤塚の弔辞で、その人生を「これでいいのだ」と要約したのだったな。初めて降り立った土呂駅で出合った小宇宙としての盆栽。世界に広がる漫画。消えた水路の記憶。植木職人だったバカボンのパパ。宇宙、世界、水、道、そして平和--。一見、何の脈絡もない点と点が、一本の道で結ばれた気がした。盆栽町は、戦争と革命を経た日本において、一種の桃源郷だったのではないか。そのとき、タモリがかつて口にしたとされる『ダサい』という一語が、それらを煮詰めた一本のボトルに、そっと貼られた一枚のラベルのように思えてくる。盆栽町を後にしながら、私は静かにこうつぶやいていた。「これでいいのだ。埼玉」と。 「これでいいのだ。埼玉」By 井坂康志 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

-

手を動かす「ものづくり」から、考える「仕組みづくり」に~料理研究サークル、ラジオパーソナリティー、そして商店街の活性化に取り組んで見えたこと~

Introduction 学内外で多岐にわたる活動に取り組んでいる和田燿(ひかる)さん(建設学科4年・田尻研究室)。ラジオパーソナリティーなど、ものつくり大学の学生として稀有な分野に挑戦してきた和田さんにインタビューしました。 やりたいことを実現できる環境があるものつくり大学 現在、田尻研究室でまちづくりの一環として商店街の活性化プロジェクトに取り組んでいるほか、料理研究サークルの代表やFMクマガヤのラジオパーソナリティーとして活動しています。この大学生活を通じ、ものつくり大学には「やりたいことを実現できる環境」が存在し、意欲と行動が伴えば、教職員の方から地域の方まで誰でも協力してくれると実感しています。もともと建築系を学びたい気持ちがあり、ものつくり大学を選びましたが、進学の決め手は、オープンキャンパスでの体験でした。特に響いたのは、田尻教授による建設学科の説明と、その後の先輩方によるキャンパスツアーです。先輩方が心から楽しそうに大学の魅力を語る姿は印象に残っています。特に「溶接のいいところ」を熱弁してくださった女性の先輩の姿からは、「本当に好きでやっているのだな」という情熱が伝わってきました。「この大学なら、真に楽しんで勉強できる」と確信し、進学を決めました。 碧蓮祭から誕生した「料理研究サークル」 大学1年で初めて学園祭である碧蓮(へきれん)祭に参加したとき、イベントとしての土台となるステージのイベントや出展物の面白さはずば抜けていると感じました。しかし、イベントに欠かせない飲食店があまり賑わっていない印象を受けました。人が並んでいるのは主に外部からの出店で、学生主体の飲食店の盛り上がりが欠けていたのです。そこで、「自分たちでその盛り上がりをつくろう」と思い、もともと料理が好きだったこともあり、1年生の12月にメンバーを集めて料理研究サークルを立ち上げました。「学祭で学生主体の飲食販売を盛り上げる」ことを目標に掲げました。料理研究サークルの活動を通して、好運な出会いもありました。サークル内でピザを作っていたところ、学生課の職員の方が、行田市内で特色あるピザ屋さんに連れて行ってくれたのです。これがきっかけで、私はそのピザ屋でアルバイトをすることになりました。「ピザが好き」「料理研究サークル」「ものつくり大学」という3つの要素を掛け合わせ、2年生の2023年6月にレンガで「移動式ピザ窯」をつくりました。レンガ1個が2.5㎏あり、合計で300~400個のレンガを買ったのですが、総重量が約1トンにも及び、かなり労働力を要しました。このピザ窯は常設できないため、組み立ててバラす形にしました。ピザ窯は30分ほどで組み立てられますが、建設棟の保管場所から運搬する作業を含めると2~3時間かかります。台車に載せられるだけのレンガを何度も往復して運び、みんなで数100個のレンガを頑張って積む作業をします。 レンガを積み上げて作ったピザ窯 このピザ窯は、碧蓮祭のほか、学内の留学生交流会やサークルの新入生歓迎会など様々なイベントで活躍し、碧蓮祭で飲食販売の盛り上がりをつくることができたと感じています。また、私がかかわっているFMクマガヤや商店街の活性化プロジェクトがきっかけで、大学外にピザを出店することもできました。私たちの出店により、ものつくり大学に興味を持っていただいたり、たくさんの方から純粋にピザの味を喜んでもらえたり、貴重な体験ができました。現在、料理研究サークルのメンバーは20人弱いて、一人ひとりパワーがあります。メンバーはみな決断や行動がスムーズで、課題が生じると自らで解決しようと動きます。対応力や行動力がある主体的なサークルだと感じています。 碧蓮祭でピザを販売する料理研究サークル(中央が和田さん) 碧蓮祭で販売したピザ ピザから繋がったFMクマガヤのパーソナリティー 2024年11月、アルバイト先のピザ屋が市内のお寺の縁日へ出店した際、学生である私のブースを設けてくださり、チャレンジメニューとしてオリジナルピザを販売しました。その時、FMクマガヤのパーソナリティーの方がピザ屋に取材に訪れていました。料理研究サークルを学外にもPRしたいと考えていたので、思い切ってサークルのPR方法について相談してみました。すると、「スタジオにおいでよ」と声をかけていただき、好運にも11月に「週刊フードラボ」という番組にサークルの仲間とゲスト出演することができました。初めてのラジオ出演は、シンプルに緊張しました。目の前にマイクがあるだけでこんなに話す内容が変わるんだという驚きがありました。マイクを前にすると普段の雑談や会話とは全く異なるベクトルが必要だと感じました。「週刊フードラボ」の番組内では、料理研究サークルの活動内容や今後の目標を多くの人に知ってもらえるよう意識して話をしました。翌月の12月には、クリスマスイベントの公開放送にも誘われ出演。そこでFMクマガヤの局長の宇野さんから「パーソナリティーをやってみないか?」と声をかけられました。自分がやれるものだとは思っていませんでしたが、「もらえるチャンスは全部取る」という衝動的な思いから、挑戦を決意。面接後に研修をFMクマガヤの代表の栗原さんから受けました。実際の放送中に受けたミキサー等の機械類の研修では、ミスが生放送に大きく影響してしまったのですが、ミスを受け止めつつ、生放送という場でどうつなげていくかの心構えを学びました。その後、2025年3月にパーソナリティーとなりました。 飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたい 現在、週2日ほど番組に携わっており、第3火曜日の19時から「りすチャン2025」という番組のナビゲーターも務めています。週に約6時間ものフリートークを行うため、日頃からネタを探し、メモを取るようにしています。思いついたことやあった出来事を箇条書きにし、そこから話を広げています。自分の中で思っているくだらないことを「こうなんですよね」とリスナーに語りかけることで、日常の中から何かをひねり出そうと努めています。夜の番組なので、多少の大学生らしいゆるさは許してほしいという気持ちがあります。大人になると忘れがちな気持ちや、「とりあえずやってみたい」という学生らしさをストレートに受け取ってもらいたいです。飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたいと思っています。私のように料理研究サークルの活動を外部に広げられたのは、たまたまだと思っています。発信できないだけで、ものつくり大学には木工や、機械いじりといった、各々が持つ個性が溢れています。ラジオという媒体を通じて、そうした学生の魅力を発信し、ものつくり大学の学生の「とがり」を出していきたいです。 学内にFMクマガヤのサテライトスタジオが 今月(2025年10月)からFMクマガヤのサテライトスタジオが学内の図書館・メディア情報センターに設置される予定です。碧蓮祭の1日目である10月25日に公開生放送が行われることになり、話が早く進んでいることに驚いています。私はサテライトスタジオ設置の話を知り、9月にメディア研究サークルを立ち上げ、図書館・メディア情報センター長の井坂教授に顧問をお願いしました。このサークルはラジオに限定せず、メディア全般を取り扱い、学生と地域のつながりを広げていく予定です。サテライトスタジオが実際にどう動くかは未知数ですが、行田とものつくり大学、そして学生の魅力を発信していきたいです。私以外に、主軸に立ってメインで動く学生も見つけていきたいです。こうした活動に前向きな学生が見つかれば、きちんと活動を継続していけると思います。10月25日の公開生放送では碧蓮祭に携わる人や団体の魅力を掘り下げていく予定です。 今までの活動で見えてきたもの 今後は、田尻研究室での取り組みに特に力を注いでいきたいと考えています。建築系を学びたくて進学したものの、サークル活動やラジオパーソナリティなどを通じ、実際に手を動かして「ものをつくる」よりも、いろいろ考えて「仕組みをつくる」ことに興味が移りました。田尻研究室は、物理的な「もの」をつくるような研究ではなく、「基盤の仕組みづくり」の研究室であり、考えることに重きを置いています。まちづくりや都市計画の分野が研究の中心です。私は、商店街の活性化に取り組んでおり、現在、先輩からプロジェクトを引き継ぎ、イベント等を運営する側となっています。この研究室で学ぶ中で、これからやるべきことも見つかりました。まずは学部卒と名乗るだけの能力を身に付けるために学びを深めたいです。また、以前は施工監理といった職種しか考えていませんでしたが、それ以外の可能性もあることを知りました。本当に自分がやりたいことを見つけるために、大学院へ進学し、より深く専門的な知識と考える力をつけたいと考えています。 挑戦や行動力の原点は「興味」 現在に至るまでの大学生活での挑戦や行動力の原点は、単純に「興味」です。「やったことのないこと」「簡単にやれないこと」をやってみる気持ちが強いです。料理研究サークルをつくったことが全てのはじまりでしたが、ラジオのパーソナリティーにしても、一つずつ行動したことに対して評価され、誘っていただく機会に恵まれました。一個ずつやったことに対して派生していった結果、今があります。これからは、今まで培った力や縁の一つ一つを大切にしつつ、田尻研究室の一員として研究活動を追求できればと思います。大学生活は「何もしないのはもったいない」と強く思います。なにかに興味をもち、やりたいと思ったら、まずはいったん口に出し、人に話してみることが大切です。たとえ無理そうでも、夢物語でも、話してみることで周囲の協力が集まり、話はどんどん広がっていくと実感しています。 関連リンク ・建設学科 まちづくり研究室(田尻研究室)・ものつくり大学料理研究サークル(@iot_oryouri)-Instagram

-

【知・技の創造】CFARと人間の感覚

レーダとCFAR 例えば、暗い夜道を歩いているとしましょう。月明かりは弱く、街灯もまばらです。そんな中で、遠くに何かが動いたように感じます。「あれは人影か、それとも風に揺れる木か」。判断するには、周囲の暗さや雑音、自分の緊張度合いに応じて、目や意識の“感度”を調整しなければなりません。敏感になりすぎれば、揺れる葉や虫の影にさえ反応してしまう。逆に鈍感すぎれば、本物の人影を見逃します。この感度調整が、レーダで使われるCFAR(しー・ふぁー)の本質です。 CFARは Constant False Alarm Rate、「誤警報確率を一定に保つ」という意味です。「誤警報」とは、間違った信号を検知して本物の信号と見なしてしまうことです。レーダは電波を送信し、その反射波を受信して物体の有無を判断しますが、海面や雨粒、森林や地形からの不要な反射波=雑音(クラッタ)が常に混じります。しかも雑音は自然条件や環境で大きく変化します。穏やかな夜道なら小さな動きも見つけやすいですが、強風に揺れる木々の中では見極めが難しい。それでも誤警報確率を一定に抑え、必要な対象だけを見つける技術がCFARです。 音と場所の関係性 実際のアルゴリズムでは、観測データを複数のセルに区切り、検出したい信号の周囲セルから雑音の平均やばらつきなどを推定します。それを基準に「この強さを超えれば本物」と判断するしきい値を決めます。基準は状況に応じて動き、雑音が大きければ上がり、小さければ下がる。ざわついた繁華街では多少の物音を無視し、静かな森では小枝の折れる音に敏感になる―そんな人間の感覚に近いものです。 もし調整をせず、常に同じ基準を使えばどうなるでしょう。静かな環境では弱い信号まで拾える一方、雑音が増すと誤警報が多発します。逆に騒がしい状況に合わせた高い基準を使い続ければ、静かな場面で小さな信号を見逃してしまう。人が常に「耳栓をした状態」か「全力で耳を澄ませた状態」のどちらかしか選べないとすれば、不便で危険です。 このCFARの発想は、人間社会にも応用できます。例えば日常の健康管理。体調のわずかな変化に過敏になれば、少しの頭痛や疲労でも「大病ではないか」と不安になる。逆に鈍感すぎれば、重大な兆候を見逃します。状況に応じて「気に留める基準」を変えることが、心身を健やかに保つコツかもしれません。 これからの未来へ向けて レーダの世界では、周囲の平均で判断するCell Averaging (CA)-CFAR、平均値から大きく外れる値の影響を抑えるGreatest of (GO)-CFAR、逆に平均値に比較して小さな値の影響を抑えるSmallest of (SO)-CFAR、更には大きい順に並べて上から何番目かの代表値を選び、その値で判断するOrder Statistics (OS)-CFARなど、多様かつ複数の方式があります。それぞれ「疑い深い性格」や「大らかな性格」のように特徴があり、海上監視、航空機探知、自動車やヘリコプタの前方障害物探知システム、気象レーダなど、目的や場面ごとに選ばれます。 CFARの目的は、雑音に満ちた現実の中で、限られた注意力を最も有効に使うことです。私たちも日々、膨大な情報や刺激の中で、本当に必要な信号を見極めようとしています。状況に応じて感度を調整することは、レーダのみならず賢く生きるための技術にも繋がっていくものです。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年10月3日号)掲載 Profile 山口 裕之(やまぐち ひろゆき)情報メカトロニクス学科教授防衛装備庁航空装備研究所を経て2025年4月より現職。電波を利用した計測・センシング技術に関する研究に従事。博士(工学)。

-

【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。JR大宮駅とさいたま新都心駅の間にある「大宮操の桜」をご存じでしょうか。埼玉学第10回は、学生が授業で書いたエッセイの「大宮操の桜」に関する誤読から思索を広げていきます。 もう一つの物語 昨年、私が受け持つ「ライティング」(文章作法)の授業で、ある学生が提出した一篇のエッセイに私ははっとさせられた。私の精神の根幹を揺さぶり、そして「埼玉学」が進むべき道を照らし出す、静かな啓示のような文章だったからだ。大宮を走る電車の車窓から、ふと目に飛び込んでくる「大宮操の桜」という看板。学生のエッセイはそう始まる。 https://twitter.com/RailwayTown_Omy/status/1891440266113888510 実は以前から私も気になっていた。その学生は初め、「操」の一文字を、自身の母校の名の由来でもある思い出の町名「操町(みさおちょう)」と同じ、「みさお」と読んだという。「操(みさお)の桜」--。なんと詩情溢れる名だろう。この大宮の地で、どれほどの出合いと別れが繰り返されてきたか。それはあるいは戦時中、出征する兵隊の物語であるかもしれないし、国鉄の線路を隔ててはぐくまれた若者同士の友情なのかもしれない。私はそんなことを考えた。もちろん、スマートフォンで検索すれば、数秒で「正解」は見つかる。事実は想像とは違っていた。それは大宮が鉄道の要所たる所以、日本の大動脈を支えた広大な「大宮操車場(おおみやそうしゃじょう)」の略称、「大宮操(おおみやそう)」なのだと。しかし、である。エッセイを書いてくれた学生の「心の旅」は、そんな「正解」などと次元を違えるしなやかさを備えていた。検索結果の画面に映し出された、生命力に満ち溢れて咲き誇る桜の姿が、卒業後も活発に交流を続ける旧友たちの絆と重なった。そして、あの桜は、やはり「操(みさお)の桜」として、誰にも侵されることのない、かけがえのない意味を持ってその心に咲き始めたのだ。このことがずっと心の片隅にあった。5月のある日、私はその桜の背景にある物語を確かめるべく、大宮の鉄道額物館を訪れた。 鉄道の聖地で目にした物語 大宮の鉄道博物館は、日本の近代化を牽引した鉄道の輝かしい歴史を後世に伝える、まさに「聖地」と呼ぶにふさわしい場所だ。 まさに鉄道の「聖地」、技術者たちの魂が宿る空間。 広大なホールに威風堂々と鎮座する歴代の車両は、明治、大正、昭和、平成という時代を駆け抜け、日本の発展という巨大な物語をその鋼鉄の体躯をもって雄弁に語りかけてくる。私はその圧倒的なスケールと、設計図の線一本、リベットの一本にまで宿る技術者たちの魂に感嘆を覚えながら、館内を巡った。 そこにあるのは、誰もが共有可能な客観的な歴史だ。「大宮操車場」が、いかに多くの人々の生活を支え、日本の物流の動脈として機能してきたか。その「正しく」「公的な」物語を、博物館は豊富な資料と共に私たちに教えてくれる。それは、疑いようのない事実であり、埼玉が日本の近代史において果たした役割を示す、誇るべき遺産にほかならない。 日本の近代化を物語る、歴代の名車両(大宮・鉄道博物館) 「操車場」と「操町」-創造的な誤差が生まれる場所 博物館の重厚な扉を抜け、初夏の光へ戻ったとき、私は再びあの学生の文章を思い出していた。「大宮操の桜」は、間違いなく大宮が鉄道の要所であったことと分かちがたく結びついている。あの桜は、数多の貨物列車が行き交う様を、そしてそこで働く人々の汗と誇りと涙を、何十年にもわたって見つめ続けてきた生き証人である。これが、「大宮操(そう)」という名の持つ、動かしがたい歴史だ。しかし、学生は、その「操」という一つの漢字から、別の物語を読み取った。それは一人ひとりの内面の記憶と友情に彩られた、どこまでも私的な「もう一つの物語」である。私はかねがね思う。あえてトルストイの有名な小説の一節を借りるなら、「正解とはみな似たようなものだが、誤解とはそれぞれに誤解である」、いや、もっと言えば、正解とはもっともらしい誤解の一種なのかもしれないと。私たちにはテクストを豊かに誤読する権利だってあるのではないか。世の中には「創造的な誤読」というものだって確かにあるのだ。それは客観的な事実や作者の意図といった「正解」から出発しながらも、読み手自身の経験や記憶、価値観というフィルターを通して、まったく新しい、個人的で豊かな意味をつくり出す行為である。「誤読」は事実の否定ではない。むしろそれは、鉄道という巨大な産業の物語というキャンバスの上に、友情や思い出という、人間的で温かな光を灯す、創造的な営みにほかならない。操車場の桜が、その記憶の中で世界で一本だけの特別な木へと生まれ変わったのだから。「埼玉学」に関わる者として、忘れたくないのがこのことだ。まさにこのような「創造的な誤読」をこそ、慈しむ学でありたい。 すべてを受容する「玉」としての埼玉学 埼玉学とは、客体としての歴史や文化・産業を分析し、評価するだけの学問ではない。それは、この土地に生きる個々の人間の心に流れた、かけがえのない時間をこそ、尊い研究対象とする学問なのだ。学生の「創造的な誤読」も、鉄道史研究家の緻密な考証も、埼玉学という巨大な器の中では、等しい価値を持つ。なぜなら、そのどちらもが、埼玉という土地と関わる中で生まれた、紛れもない「真実」だからだ。それは、一つの「正解」を頂点とするピラミッド構造ではなく、あらゆる物語が共存可能な果てしなく広がる生態系の学である。この受容性こそが、埼玉学を「玉」のような存在たらしめる。玉は磨かれるほどに、どこから光を当てても柔らかく輝き、どんな坂道でも、どんな人の手の中にあっても、その形を変えることなく自由に転がっていくことができる。「操(みさお)の桜」は、埼玉の醸す光の環なのだ。一人ひとりの心内に通ずる古道に、静かに耳を澄ましてみる。あの学生に心の中で「ありがとう」と知らずつぶやいていた。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・教養教育センターWEBページ