学内外で多岐にわたる活動に取り組んでいる和田燿(ひかる)さん(建設学科4年・田尻研究室)。ラジオパーソナリティーなど、ものつくり大学の学生として稀有な分野に挑戦してきた和田さんにインタビューしました。

やりたいことを実現できる環境があるものつくり大学

現在、田尻研究室でまちづくりの一環として商店街の活性化プロジェクトに取り組んでいるほか、料理研究サークルの代表やFMクマガヤのラジオパーソナリティーとして活動しています。この大学生活を通じ、ものつくり大学には「やりたいことを実現できる環境」が存在し、意欲と行動が伴えば、教職員の方から地域の方まで誰でも協力してくれると実感しています。

もともと建築系を学びたい気持ちがあり、ものつくり大学を選びましたが、進学の決め手は、オープンキャンパスでの体験でした。特に響いたのは、田尻教授による建設学科の説明と、その後の先輩方によるキャンパスツアーです。先輩方が心から楽しそうに大学の魅力を語る姿は印象に残っています。特に「溶接のいいところ」を熱弁してくださった女性の先輩の姿からは、「本当に好きでやっているのだな」という情熱が伝わってきました。

「この大学なら、真に楽しんで勉強できる」と確信し、進学を決めました。

碧蓮祭から誕生した「料理研究サークル」

大学1年で初めて学園祭である碧蓮(へきれん)祭に参加したとき、イベントとしての土台となるステージのイベントや出展物の面白さはずば抜けていると感じました。しかし、イベントに欠かせない飲食店があまり賑わっていない印象を受けました。人が並んでいるのは主に外部からの出店で、学生主体の飲食店の盛り上がりが欠けていたのです。そこで、「自分たちでその盛り上がりをつくろう」と思い、もともと料理が好きだったこともあり、1年生の12月にメンバーを集めて料理研究サークルを立ち上げました。「学祭で学生主体の飲食販売を盛り上げる」ことを目標に掲げました。

料理研究サークルの活動を通して、好運な出会いもありました。サークル内でピザを作っていたところ、学生課の職員の方が、行田市内で特色あるピザ屋さんに連れて行ってくれたのです。これがきっかけで、私はそのピザ屋でアルバイトをすることになりました。

「ピザが好き」「料理研究サークル」「ものつくり大学」という3つの要素を掛け合わせ、2年生の2023年6月にレンガで「移動式ピザ窯」をつくりました。レンガ1個が2.5㎏あり、合計で300~400個のレンガを買ったのですが、総重量が約1トンにも及び、かなり労働力を要しました。このピザ窯は常設できないため、組み立ててバラす形にしました。ピザ窯は30分ほどで組み立てられますが、建設棟の保管場所から運搬する作業を含めると2~3時間かかります。台車に載せられるだけのレンガを何度も往復して運び、みんなで数100個のレンガを頑張って積む作業をします。

このピザ窯は、碧蓮祭のほか、学内の留学生交流会やサークルの新入生歓迎会など様々なイベントで活躍し、碧蓮祭で飲食販売の盛り上がりをつくることができたと感じています。また、私がかかわっているFMクマガヤや商店街の活性化プロジェクトがきっかけで、大学外にピザを出店することもできました。私たちの出店により、ものつくり大学に興味を持っていただいたり、たくさんの方から純粋にピザの味を喜んでもらえたり、貴重な体験ができました。

現在、料理研究サークルのメンバーは20人弱いて、一人ひとりパワーがあります。メンバーはみな決断や行動がスムーズで、課題が生じると自らで解決しようと動きます。対応力や行動力がある主体的なサークルだと感じています。

ピザから繋がったFMクマガヤのパーソナリティー

2024年11月、アルバイト先のピザ屋が市内のお寺の縁日へ出店した際、学生である私のブースを設けてくださり、チャレンジメニューとしてオリジナルピザを販売しました。その時、FMクマガヤのパーソナリティーの方がピザ屋に取材に訪れていました。料理研究サークルを学外にもPRしたいと考えていたので、思い切ってサークルのPR方法について相談してみました。すると、「スタジオにおいでよ」と声をかけていただき、好運にも11月に「週刊フードラボ」という番組にサークルの仲間とゲスト出演することができました。

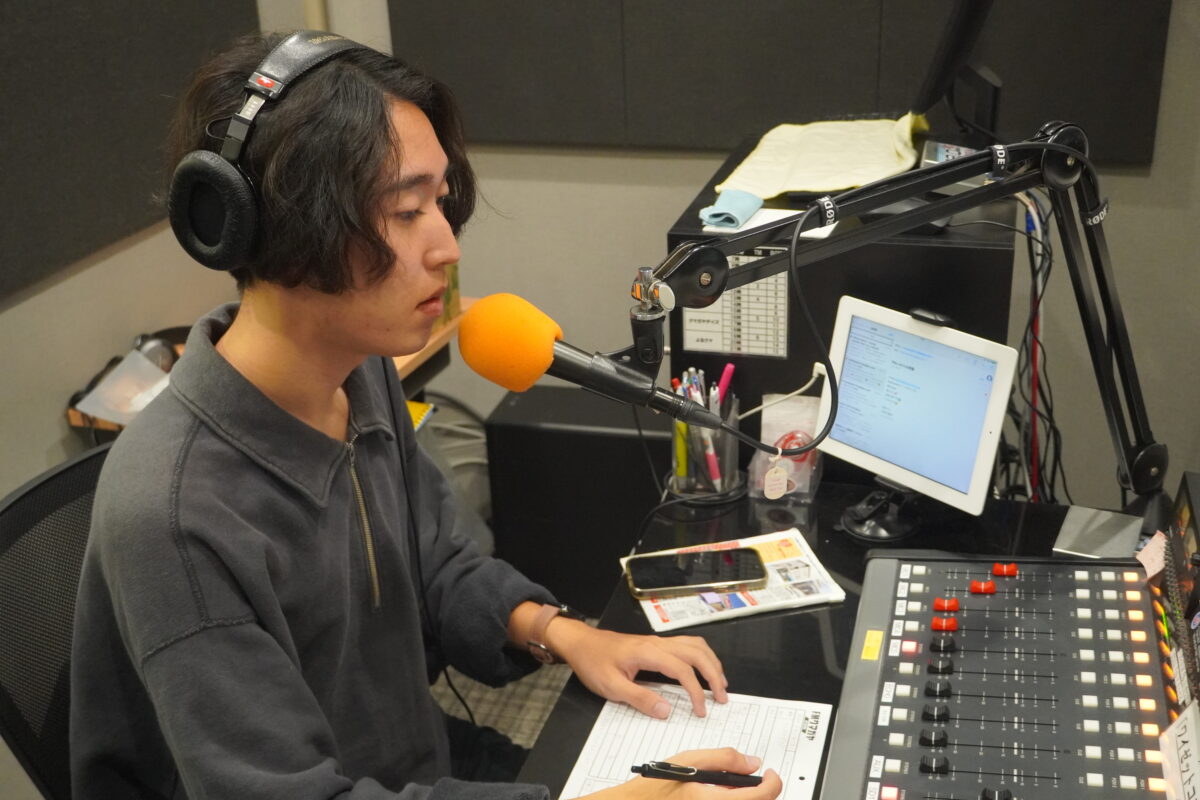

初めてのラジオ出演は、シンプルに緊張しました。目の前にマイクがあるだけでこんなに話す内容が変わるんだという驚きがありました。マイクを前にすると普段の雑談や会話とは全く異なるベクトルが必要だと感じました。「週刊フードラボ」の番組内では、料理研究サークルの活動内容や今後の目標を多くの人に知ってもらえるよう意識して話をしました。

翌月の12月には、クリスマスイベントの公開放送にも誘われ出演。そこでFMクマガヤの局長の宇野さんから「パーソナリティーをやってみないか?」と声をかけられました。自分がやれるものだとは思っていませんでしたが、「もらえるチャンスは全部取る」という衝動的な思いから、挑戦を決意。面接後に研修をFMクマガヤの代表の栗原さんから受けました。実際の放送中に受けたミキサー等の機械類の研修では、ミスが生放送に大きく影響してしまったのですが、ミスを受け止めつつ、生放送という場でどうつなげていくかの心構えを学びました。その後、2025年3月にパーソナリティーとなりました。

飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたい

現在、週2日ほど番組に携わっており、第3火曜日の19時から「りすチャン2025」という番組のナビゲーターも務めています。週に約6時間ものフリートークを行うため、日頃からネタを探し、メモを取るようにしています。思いついたことやあった出来事を箇条書きにし、そこから話を広げています。自分の中で思っているくだらないことを「こうなんですよね」とリスナーに語りかけることで、日常の中から何かをひねり出そうと努めています。

夜の番組なので、多少の大学生らしいゆるさは許してほしいという気持ちがあります。大人になると忘れがちな気持ちや、「とりあえずやってみたい」という学生らしさをストレートに受け取ってもらいたいです。飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたいと思っています。

私のように料理研究サークルの活動を外部に広げられたのは、たまたまだと思っています。発信できないだけで、ものつくり大学には木工や、機械いじりといった、各々が持つ個性が溢れています。ラジオという媒体を通じて、そうした学生の魅力を発信し、ものつくり大学の学生の「とがり」を出していきたいです。

学内にFMクマガヤのサテライトスタジオが

今月(2025年10月)からFMクマガヤのサテライトスタジオが学内の図書館・メディア情報センターに設置される予定です。碧蓮祭の1日目である10月25日に公開生放送が行われることになり、話が早く進んでいることに驚いています。私はサテライトスタジオ設置の話を知り、9月にメディア研究サークルを立ち上げ、図書館・メディア情報センター長の井坂教授に顧問をお願いしました。このサークルはラジオに限定せず、メディア全般を取り扱い、学生と地域のつながりを広げていく予定です。

サテライトスタジオが実際にどう動くかは未知数ですが、行田とものつくり大学、そして学生の魅力を発信していきたいです。私以外に、主軸に立ってメインで動く学生も見つけていきたいです。こうした活動に前向きな学生が見つかれば、きちんと活動を継続していけると思います。10月25日の公開生放送では碧蓮祭に携わる人や団体の魅力を掘り下げていく予定です。

今までの活動で見えてきたもの

今後は、田尻研究室での取り組みに特に力を注いでいきたいと考えています。建築系を学びたくて進学したものの、サークル活動やラジオパーソナリティなどを通じ、実際に手を動かして「ものをつくる」よりも、いろいろ考えて「仕組みをつくる」ことに興味が移りました。

田尻研究室は、物理的な「もの」をつくるような研究ではなく、「基盤の仕組みづくり」の研究室であり、考えることに重きを置いています。まちづくりや都市計画の分野が研究の中心です。私は、商店街の活性化に取り組んでおり、現在、先輩からプロジェクトを引き継ぎ、イベント等を運営する側となっています。

この研究室で学ぶ中で、これからやるべきことも見つかりました。まずは学部卒と名乗るだけの能力を身に付けるために学びを深めたいです。また、以前は施工監理といった職種しか考えていませんでしたが、それ以外の可能性もあることを知りました。本当に自分がやりたいことを見つけるために、大学院へ進学し、より深く専門的な知識と考える力をつけたいと考えています。

挑戦や行動力の原点は「興味」

現在に至るまでの大学生活での挑戦や行動力の原点は、単純に「興味」です。「やったことのないこと」「簡単にやれないこと」をやってみる気持ちが強いです。料理研究サークルをつくったことが全てのはじまりでしたが、ラジオのパーソナリティーにしても、一つずつ行動したことに対して評価され、誘っていただく機会に恵まれました。一個ずつやったことに対して派生していった結果、今があります。これからは、今まで培った力や縁の一つ一つを大切にしつつ、田尻研究室の一員として研究活動を追求できればと思います。

大学生活は「何もしないのはもったいない」と強く思います。なにかに興味をもち、やりたいと思ったら、まずはいったん口に出し、人に話してみることが大切です。たとえ無理そうでも、夢物語でも、話してみることで周囲の協力が集まり、話はどんどん広がっていくと実感しています。