学び

- 新着順

- 人気順

-

震災復興の願いを実現した「集いの場」建設

村上 緑さん(建設学科4年・今井研究室)は、2022年3月下旬、ある決意を胸に父親と共に大学の実習で使用した木材をトラックに積み込み、ものつくり大学から故郷へ出発しました。それから季節は流れて、11月末。たくさんの人に支えられて、夢を叶えました。 故郷のために 村上さんは、岩手県陸前高田市の出身。陸前高田市は、2011年3月11日に発生した東日本大震災での津波により、大きな被害を受けた地域です。全国的にも有名な「奇跡の一本松」(モニュメント)は、震災遺構のひとつです。当時住んでいた地域は、600戸のうち592戸が全半壊するという壊滅的な被害を受けました。 奇跡の一本松 11歳で震災体験をし、その後、ものつくり大学に進学し、卒業制作に選んだテーマは、故郷の地に「皆で集まれる場所」を作ること。そもそも、ものつくり大学を進学先に選んだ理由も、「何もなくなったところから道路や橋が作られ、建物ができ、人々が戻ってくる光景を目の当たりにして、ものづくりの魅力に気づき、学びたい」と考えたからでした。 震災から9年が経過した2020年、津波浸水域であった市街地は10mのかさ上げが終わり、地権者へ引き渡されました。しかし、9年の間に多くの住民が別の場所に新たな生活拠点を持ってしまったため、かさ上げ地は、今も空き地が点在しています。実家も、すでに市内の別の地域に移転していました。 そこで、幼い頃にたくさんの人と関わり、たくさんの経験をし、たくさんの思い出が作られた大好きな故郷にコミュニティを復活させるため、元々住んでいた土地に、皆が集まれる「集いの場」を作ることを決めたのです。 陸前高田にある昔ながらの家には、「おかみ(お上座敷)」と呼ばれる多目的に使える部屋がありました。大切な人をもてなすためのその部屋は、冠婚葬祭や宴会の場所として使用され、遠方から親戚や友人が来た時には宿泊場所としても使われていました。この「おかみ」を再現することができれば、多くの人が集まってくると考えたのでした。 「集いの場」建設へ 「集いの場」は、村上さんにとって、ものつくり大学で学んできたことの集大成になりました。まず、建設に必要な確認申請は、今井教授や小野教授、内定先の設計事務所の方々などの力を借りながらも、全て自分で行いました。建設に使用する木材は、SDGsを考え、実習で毎年出てしまう使用済みの木材を構造材の一部に使ったほか、屋内の小物などに形を変え、資源を有効活用しています。 帰郷してから、工事に協力してくれる工務店を自分で探しました。古くから地元にあり、震災直後は瓦礫の撤去などに尽力していた工務店が快く協力してくれることになり、同級生の鈴木 岳大さん、高橋 光さん(2人とも建設学科4年・小野研究室)と一緒にインターンシップ生という形で、基礎のコンクリ打ちや建方《たてかた》に加わりました。 地鎮祭は、震災前に住んでいた地元の神社にお願いし、境内の竹を四方竹に使いました。また、地鎮祭には、大学から今井教授と小野教授の他に、内定先でもあり、構造計算の相談をしていた設計事務所の方も埼玉から駆けつけてくれました。 基礎工事が終わってからの建方工事は「あっという間」でした。建方は力仕事も多く、女性には重労働でしたが、一緒にインターンシップに行った鈴木さんと高橋さんが率先して動いてくれました。さらに、ものつくり大学で非常勤講師をしていた親戚の村上幸一さんも、当時使っていた大学のロゴが入ったヘルメットを被り、喜んで工事を手伝ってくれました。 建方工事の様子 大学のヘルメットで現場に立つ村上幸一さん 2022年6月には、たくさんの地元の人たちが集まる中で上棟式が行われました。最近は略式で行われることが多い上棟式ですが、伝統的な上棟式では鶴と亀が描かれた矢羽根を表鬼門(北東)と裏鬼門(南西)に配して氏神様を鎮めます。その絵は自身が描いたものです。また、矢羽根を結ぶ帯には、村上家の三姉妹が成人式で締めた着物の帯が使われました。上棟式で使われた竹は、思い出の品として、完成後も土間の仕切り兼インテリアとなり再利用されています。 震災後に自宅を再建した時はまだ自粛ムードがあり、上棟式をすることはできませんでした。しかし、「集いの場」は地元の活性化のために建てるのだから、「地元の人たちにも来てほしい」という思いから、今では珍しい昔ながらの上棟式を行いました。災いをはらうために行われる餅まきも自ら行い、そこには、子どもたちが喜んで掴もうと手を伸ばす姿がありました。 村上さんが描いた矢羽根 餅まきの様子 インテリアとして再利用した竹材 敷地内には、東屋も建っています。これは、自身が3年生の時に木造実習で制作したものを移築しています。この東屋は、地元の人たちが自由に休憩できるように敷地ギリギリの場所に配置されています。完成した今は、絵本『泣いた赤鬼』の一節「心の優しい鬼のうちです どなたでもおいでください…」を引用した看板が立てられています。 誰でも自由に休憩できる東屋 屋根、外壁、床工事も終わった11月末には、1年生から4年生まで総勢20名を超える学生たちが陸前高田に行き、4日間にわたって仕上の内装工事を行いました。天井や壁を珪藻土で塗り、居間・土間のトイレ・洗面所の3か所の建具は、技能五輪全国大会の家具職種に出場経験のある三明 杏さん(建設学科4年・佐々木研究室)が制作しました。 「皆には感謝です。それと、ものを作るのが好きだけど、何をしたらいいか分からない後輩たちには、ものづくりの場を提供できたことが嬉しい」と話します。そして、学生同士の縁だけではなく、和室には震災前の自宅で使っていた畳店に発注した畳を使い、地元とのつながりも深めています。 こうして、村上さんの夢だった建坪 約24坪の「集いの場」が完成しました。 故郷への思い 建設中は、施主であり施工業者でもあったので、全てを一人で背負い込んでしまい、責任感からプレッシャーに押しつぶされそうになった時もありました。それでも、たくさんの人の力を借りて、「集いの場」を完成させました。2年生の頃から図面を描き、構想していた「地元の人の役に立つ、家族のために形になるものを作る」という夢を叶えることができたのです。また、「集いの場」の建設は、「父の夢でもありました。震災で更地になった今泉に戻る」という強い思いがありました。「大好きな故郷のために、大好きな大学で学んだことを活かして、ものづくりが大好きな仲間と共に協力しあって『集いの場』を完成させることができ、本当に嬉しいです」。 「こんなにたくさんの人が協力してくれるとは思っていなかった」と言う村上さんの献身的で真っすぐで、そして情熱的な夢に触れた時、誰もが協力したくなるのは間違いないところです。 「大学から『集いの場』でゼミ合宿などを開きたいという要請には応えたいし、私自身が出張オープンキャンパスを開くことだってできます」と今後の活用についても夢は広がります。 大学を出発する前にこう言っていました。「私にとって、故郷はとても大切な場所で、多くの人が行きかう町並みや空気感、景色、におい、色すべてが大好きでした。今でもよく思い出しますし、これからも心の中で生き続けます。だけど、震災前の風景を知らない、覚えていない子どもたちが増えています。その子どもたちにとっての故郷が『自分にとって大切な町』になるように願っています」。 村上さんが作った「集いの場」は、これからきっと、地域のコミュニティに必要不可欠な場所となり、次世代へとつながる場になっていくでしょう。 関連リンク 建設学科WEBページ 建設学科 建築技術デザイン研究室(今井研究室)

-

Japan Steel Bridge Competition 2022 ものつくり大学だからこそ作れる橋梁モデル

建設学科 大垣研究室は、「Japan Steel Bridge Competition(通称:ブリコン)」に毎年出場しています。ブリコンとは、学生が自ら橋の構造を考え、設計、製作(鋼材の切断、溶接、孔開け、塗装)、架設を行い、全国の大学生および高専生の間で競い合う大会です。大会当日は、架設競技、プレゼン競技、載荷競技、美観投票を行います。2022年9月に開催された大会では、大垣研究室から2チームが出場し、Aチームが美観部門1位、Bチームが美観部門2位という成績を収めました。美観部門で1位を受賞したAチームで、プレゼン競技を担当した後藤 七海さん(建設学科4年)、製作を担当した杉本 陸さん(建設学科4年)に伺いました。 どんな橋を目指して作ったか 【後藤】美観と構造を意識しました。美観を重視するためにレンズ型トラス橋を選択しました。構造は、曲線と直線を組み合わせています。昨年のブリコンでは、曲線部分の継手に時間がかかってしまったため、今回は3種類の継手を取り入れ、継手箇所を工夫して架設も意識しました。 製作したレンズ型トラス橋の設計図 プレートで挟むタイプの継手 差し込むタイプの継手 かみ合わせるタイプの継手 美観部門1位に選ばれた理由は 【杉本】シンプルに形だと思います。他のチームも凝った形をした橋はありましたが、鉄骨を1番曲げていたのは私たちでした。私は高校の3年間、溶接と鉄を加工した経験がありますが、真っ直ぐな鉄骨を700℃~800℃くらいの熱で少しずつ曲げるため、ものすごく時間がかかりましたし、難しかったです。加工は、ほぼ一人で作業しました。材料から切り出すのが2~3日、曲げ加工に1週間、溶接に1週間、塗装に3~4日かけて、全体で2週間半かかりました。お昼の12時に大学に来て作業をして、大学から帰るのは夜中の3時とか、1日10時間以上かけて曲げました。本来であれば、2か月かかるような作業を突貫で仕上げました。それでも、大会前夜まで溶接をしていました。 【後藤】部材を決められた箱の中に納めないといけないのですが、設計に甘いところがあって納まりきらなかったため、一度加工したものを削り直し、歪んでしまった部材を大会前夜まで直していました。ビードをあんなに削ったのは初めてだっていうくらい削りました。今年は、アーチ橋を作っている大学が少なかったです。私たち以外にもアーチ橋を作っている大学はありましたが、継手の部分が多くてカクカクしていました。直線を重ねたアーチよりも、鉄骨を曲げてアーチを作った方が綺麗に見えます。 【杉本】他には、塗装も評価されたと思います。私たちの橋は、スクールカラーの茜色をベースにしたキャンディレッドにしましたが、通常、1層から3層くらいで塗装を終わりにするところ、私たちは13層塗りました。シルバーを5~6層、レッドを3~4層、クリアを4層と重ねて塗っていて、車の塗装の層数より多いです。時間をかけた分、仕上りも綺麗になりました。アーチが綺麗でも、塗装が汚かったら、1位を取れていたか分からないです。 今回以上に美観の良い橋は作れるか 【杉本】情報メカトロニクス学科と一緒に製作すればできると思います。建設学科の設備だけでは加工の機械が足りていません。情報メカトロニクス学科には、使いたいと思う設備が全部揃っています。一緒に製作できれば、企業に依頼したのではないかというくらいケタ違いの橋ができると思います。学内に機械は揃っているので、後は使いこなす知識が必要です。 【後藤】ものつくり大学の設備はピカイチだと思います。知識についても、私たちは様々な実習を経験しているから身に付いていると思います。私たちは全員、溶接の資格を持っていますが、他のチームは、溶接担当の人しか持っていないチームもあります。 【杉本】橋の形としては、今回以上のものは作れないと感じます。総合優勝を目指すのであれば、鉄骨を変えて耐力を上げる必要があります。ブリコンで使う材料は「鋼材」とだけ決まっています。鋼材と一言でいっても色々な物がありますから、今使っている鋼材よりも硬い鋼材を使えば総合優勝を狙えるかもしれません。ただ、今より費用がかかり、溶接も加工も大変になるという問題があります。 【後藤】他には、橋を車上橋にすることも考えられます。吊り橋にしてワイヤーを上手く使った形ができたら、今回の橋より格好良い橋ができると思います。ただ、架設にかかる時間と耐力を考えると、今回の橋の形のバランスがベストだと思います。 プレゼン競技で伝えたかったことは 【後藤】大学の実習でも、要点をまとめて施工フローを作っているのですが、それと同じ感覚でプレゼン資料を作りました。文章は少なくして、写真と言葉で伝えることを心がけました。1番伝えたかったのは製作過程です。杉本さんが頑張ってくれた分、うまく伝えたいと思っていました。製作風景の写真を説明していた時に、審査員の方に「企業に依頼したのですか?」と聞かれましたが、杉本さんの作業している写真が学生の作業風景に見えなかったみたいです(笑)。 昨年の大会から成長していたことは 【後藤】チームメンバーとは、1年間一緒に研究をしてきたから、コミュニケーションが上がっています。誰が何をできるのか分かっているため、仕事も振りやすかったです。加工ができるからとか、去年もプレゼンやったからとか、架設のリーダーはまとめる力があるメンバーにやってもらうとか。1年で人となりを知れて、それぞれの得意分野を知れたから仕事を任せることができるようになりました。 総合優勝するために必要なこと 【杉本】自分たちだけで処理しないで、大学全体を巻き込んで作れると良いと思います。今のままでは、加工の知識や技術があっても、他で負けている部分があります。例えば、美観の面では、他のチームにはカラーコーディネーターの資格を持っている人や、デザインのセンスがある人がいます。でも、私たちの橋は、デザインはあまり凝っている方ではありません。そこで、デザインに強い人がいたら、その人のデザインを基に、「じゃあ、こうしたら耐久性も上がるよ」ということができます。また、チームの人員に限りがあり、製作に時間をかける分、設計と解析にかけられる時間が少ない現状があります。 【後藤】他には、アーチ橋ではなく、早く架設できる橋にすることや、知識を深めて解析をしっかり行い、強い構造の橋にすることも考えられます。解析の知識があれば、色々な形をどんどん解析にかけて強い形を検討することができます。今は知識が無いから、解析通りの結果が出ずに、橋が想定以上にたわんでしまっています。 橋梁の魅力は 【杉本】橋は人の目に付くところが魅力です。ビル等の建築物だと自分が製作した鉄骨が隠れてしまいますが、橋なら完成した後も鉄骨が見えます。橋は人が通る所に作りますし、運送がロボットに変わって自動になっても橋が無くなることはありません。 【後藤】単純に橋は格好良いと思っています。そして、橋は人の生活を良くするためにあり、人が住んでいる限り無くなりません。住宅は古くなると壊してしまいますが、橋は補修されてずっと残ります。それに、橋には色々な形があって、変わった形の橋を作ることができるのも魅力です。 ブリコンの経験は今後に活かせるか 【後藤】ブリコンを通じて、色々な形の橋を知りました。私は橋梁関係の企業で施工管理に就くため、工程についても、誰に仕事を振って、次の作業は何か、工程はどの程度あるか、安全やKY(危険予知)等も心がけるようになりました。ブリコンで、設計の知識も製作の知識も身に付き、それぞれの工程についても知ることができました。 【杉本】後藤さんと同じく、設計と製作などの他の工程を担当している人とのコミュニケーションの取り方が身に付いたと思います。他には、今回の製作では工程計画も無く、自分の限界までやってしまったから、しっかり工程計画を作れるようになったら、工程を管理できたかなと思います。 関連リンク 建設学科WEBページ 建設学科 橋梁・構造研究室(大垣研究室)

-

行田市花いっぱい運動 地域との交流を通じて得た学び

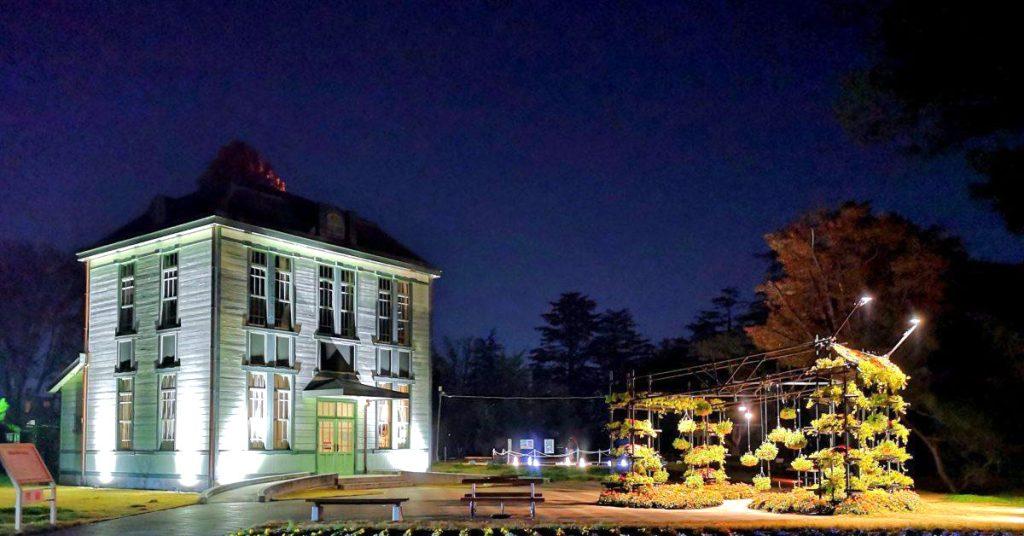

行田市はコロナ禍が続き、需要が低迷している市内の花卉《かき》農家を支援するため、「花いっぱい運動」を開始しました。行田市の観光事業である花手水に合わせて、忍城周辺や水城公園のヴェールカフェ周辺を花で彩っています。ものつくり大学では、建設学科の大竹研究室が、花によるフォトスポットやフラワースポットを制作し、花いっぱい運動に協力しました。今回は、忍城東小路とヴェールカフェ前のフォトスポット制作を担当した笠倉 圭佑さん(建設学科4年)と、忍城址内と浮き城の径のフラワースポット制作を担当した三森 公威さん(ものつくり学研究科1年)に伺いました。 フォトスポット制作が決まった時の気持ち 【笠倉】お話をいただいのが5月で、フォトスポットの設置時期が9月ということで、あまり時間も無く、最初は「できるかな」という気持ちでした。制作に関しては、フォトスポットは、今までに設計した事もありませんし、花についても詳しくないのですが、知らないが故に、逆にデザインの幅広さを感じていました。 【三森】最初は、笠倉さんのサポートというイメージで関わりました。2か所にフォトスポットを作るのだと思っていましたが、話を聞いているうちに他にもフラワースポットを作ることを知り、大竹先生から勧められて、制作を始めました。 フォトスポット、フラワースポットのコンセプト 【笠倉】フォトスポットのコンセプトは「カメラマンも被写体になる人も、花を楽しめるフォトスポット」です。フォトスポット制作の話を聞いたその日の午後には、スケッチを描き始めました。そこで、平面的なフォトスポットだと、被写体になる人から見えるのはカメラマンだけで、花を見られないのは勿体無いなと感じ、最初から奥行きのある立方体のデザインを考えていました。大竹先生からは、「フォトスポットの背後にあるヴェールカフェも背景に使ってみたら」というアドバイスをいただき、借景のヒントを得ました。 笠倉さんが描いたスケッチ ヴェールカフェ前のフォトスポット模型 【三森】フラワースポットは、行田市が月に1度開催している花手水のライトアップイベント「希望の光」をサポートして、より華やかにできるスポットを作ろうと思いました。浮き城の径の池に浮かべたフラワースポットのコンセプトは「浮かぶ行田市」です。池に花手水を作り、忍城の模型を浮かべて、「のぼうの城」の田楽踊りのシーンを作りました。忍城址内のフラワースポットは、番傘と組み合わせる予定だったので、番傘の上でよく回される「枡」をコンセプトにしました。ライトアップのメインである番傘との調和を崩さないことを意識して制作しました。 制作にあたって大学で学んできたことは活かせたか 【笠倉】設計の授業で、人の目線や見え方を学んでいなかったら、平面的なフォトスポットになっていたと思います。自分の好きなように設計するのではなく、使ってもらう人たちに楽しんでもらいたいと考えて作ることができました。 【三森】大学での学びを強く実感したのは、現場で施工している時でした。非常勤講師の先生と学生だけで施工したのですが、私たちは全員、1年生の時に架設の経験をしているため、スムーズに組み立てることができました。元々、2日間かけて単管を組む予定でしたが、1日目で組み終わり、2日目からは花を飾り付ける作業に入ることができました。 制作で苦労したことは 【笠倉】私が花に詳しくないため、花の飾り方は一番苦労しました。始めは、ただ花を吊るすことを考えていましたが、「花と花の間隔や、水やりや花の入れ替え作業の効率も考える必要がある」と行田市の方たちから意見をいただきました。そこで、フォトスポットの高さを低くし、作業をしやすくしました。また、花を斜めに設置すれば花が綺麗に見えると思い、格子状に組んだフェンスに入れる案や、板に丸い穴を開けて花を入れる案などを考えました。試行錯誤する中で、苗のポッドをアーチ状に結ぶ案が出て、試してみたところ強度もあり、花の見え方も綺麗だったので、実際に花を入れて撮った動画を行田市の方たちに見ていただき、強度を確認してもらい、この案に決定しました。 【三森】浮き城の径のフラワースポットは、打合せの時に忍城の模型を持参して、浮く素材を何パターンか提案しながら制作を進めました。花手水に使用する花が、ロス花を使用する関係上、数に限りがあったため、枠のサイズや厚みを調整して、花が綺麗に見えるパターンを探しました。また、池の流れで枠が流れてしまうため、重しの付け方や紐の長さも繰り返し試しました。 施工中の市民の方々の反応は 【笠倉】単管を組んでいる時は、近くを通った人たちから「何を作っているの?」と、たくさんの声をかけていただきました。花を飾り付けていくうちに「あ~、綺麗だね」という声が増えてきて、喜んでもらえていることを実感しました。忍城東小路のフォトスポットは、小学生の通学路になっていたため、単管を組んでいる時に「あ~、ジャングルジム!」って言われたりして、「登っちゃダメだよ」みたいなコミュニケーションがありました。制作中に声をかけていただいて、市民の方たちに注目されている事を感じることができ、嬉しかったです。 【三森】浮き城の径の池に入っている時に「池で花手水やるの?」という感じで、たくさんの方に話しかけられました。池に忍城と船を浮かべている時は、小さい子から中学生まで反応がすごく良かったので、やって良かったと感じました。 学生の視点から見る地域交流は 【三森】授業でものを作る時も、安全性は気にしながら作っていますが、学外にものを作る時は、長く設置されることを考慮して、継続性や見た目の変化を気にする必要があることを学びました。これは、授業では学べない事で、責任を感じました。 【笠倉】色々な条件がある中でものを作るのは難しかったですし、考える事がたくさんありました。ですが、完成した時に見てくれる人の数が学内で制作する時より格段に多く、人に見せるためにものを作るのは初めての経験でしたので、すごくやりがいがありました。大変でしたが、こんな経験はそうそうできないですから、制作できて良かったです。達成感が授業とは段違いでした。 地域と大学のより良い関係とは 【三森】今回のような連携は、学生にとっては経験になりますし、市役所の方たちにとっては新しいアイデアをもらえるということがお互いのメリットかと思います。普通、大学に依頼すると設計はできても、施工は企業に別途依頼すると思いますが、ものつくり大学であれば、設計から施工まで全部できる。できる幅が広いことが、ものつくり大学の強みだと思います。 【笠倉】頼られる大学になっていくと良いと思います。地域から頼られることで、学生は勉強する場ができます。ものつくり大学が作ったものが地域に増えたら、大学の名前も広がっていきますし、大学の外でものを作る経験をした方が絶対に自分の経験になりますから。 今回の学びをどう活かすか 【三森】行政の仕事に就くことを考えているため、行田市の方たちと仕事をできたことが貴重な経験になりました。私は、3Dプリンターやレーザーカッターを活用したデジタルファブリケーションについて研究していますが、レーザーカッターで多くの試作品を作ったことで、有用性や課題が見えてきました。手作業で模型を作ると時間がかかるのですが、レーザーカッターで作ると部材を切る時間は15分くらいで済みます。組み立てはあまり時間がかからず、加工も一定の精度でできるため、デジタルファブリケーションの強みが見えました。 【笠倉】条件がある中での制作で、考える力が身に付いたと思います。そして、知識が無いとそもそも思いつかない、知らない事が多いと何もできないということを実感しました。後は、伝え方が一番大事だと思いました。例えば、単管を組む時に、非常勤講師の先生から、どうやって作ればいいのか聞かれた時に、私は言葉で伝えるのが苦手なので、絵を描いて伝えていました。自分の強みを使って伝える力は大事だなと思いました。どう活かせるかというか、どこでも使える力だということを学べました。 関連リンク 【知・技の創造】装飾が愛着に繋がる 建設学科 デザイン・空間表現研究室(大竹研究室) 建設学科WEBページ

-

震災復興の願いを実現した「集いの場」建設

村上 緑さん(建設学科4年・今井研究室)は、2022年3月下旬、ある決意を胸に父親と共に大学の実習で使用した木材をトラックに積み込み、ものつくり大学から故郷へ出発しました。それから季節は流れて、11月末。たくさんの人に支えられて、夢を叶えました。 故郷のために 村上さんは、岩手県陸前高田市の出身。陸前高田市は、2011年3月11日に発生した東日本大震災での津波により、大きな被害を受けた地域です。全国的にも有名な「奇跡の一本松」(モニュメント)は、震災遺構のひとつです。当時住んでいた地域は、600戸のうち592戸が全半壊するという壊滅的な被害を受けました。 奇跡の一本松 11歳で震災体験をし、その後、ものつくり大学に進学し、卒業制作に選んだテーマは、故郷の地に「皆で集まれる場所」を作ること。そもそも、ものつくり大学を進学先に選んだ理由も、「何もなくなったところから道路や橋が作られ、建物ができ、人々が戻ってくる光景を目の当たりにして、ものづくりの魅力に気づき、学びたい」と考えたからでした。 震災から9年が経過した2020年、津波浸水域であった市街地は10mのかさ上げが終わり、地権者へ引き渡されました。しかし、9年の間に多くの住民が別の場所に新たな生活拠点を持ってしまったため、かさ上げ地は、今も空き地が点在しています。実家も、すでに市内の別の地域に移転していました。 そこで、幼い頃にたくさんの人と関わり、たくさんの経験をし、たくさんの思い出が作られた大好きな故郷にコミュニティを復活させるため、元々住んでいた土地に、皆が集まれる「集いの場」を作ることを決めたのです。 陸前高田にある昔ながらの家には、「おかみ(お上座敷)」と呼ばれる多目的に使える部屋がありました。大切な人をもてなすためのその部屋は、冠婚葬祭や宴会の場所として使用され、遠方から親戚や友人が来た時には宿泊場所としても使われていました。この「おかみ」を再現することができれば、多くの人が集まってくると考えたのでした。 「集いの場」建設へ 「集いの場」は、村上さんにとって、ものつくり大学で学んできたことの集大成になりました。まず、建設に必要な確認申請は、今井教授や小野教授、内定先の設計事務所の方々などの力を借りながらも、全て自分で行いました。建設に使用する木材は、SDGsを考え、実習で毎年出てしまう使用済みの木材を構造材の一部に使ったほか、屋内の小物などに形を変え、資源を有効活用しています。 帰郷してから、工事に協力してくれる工務店を自分で探しました。古くから地元にあり、震災直後は瓦礫の撤去などに尽力していた工務店が快く協力してくれることになり、同級生の鈴木 岳大さん、高橋 光さん(2人とも建設学科4年・小野研究室)と一緒にインターンシップ生という形で、基礎のコンクリ打ちや建方《たてかた》に加わりました。 地鎮祭は、震災前に住んでいた地元の神社にお願いし、境内の竹を四方竹に使いました。また、地鎮祭には、大学から今井教授と小野教授の他に、内定先でもあり、構造計算の相談をしていた設計事務所の方も埼玉から駆けつけてくれました。 基礎工事が終わってからの建方工事は「あっという間」でした。建方は力仕事も多く、女性には重労働でしたが、一緒にインターンシップに行った鈴木さんと高橋さんが率先して動いてくれました。さらに、ものつくり大学で非常勤講師をしていた親戚の村上幸一さんも、当時使っていた大学のロゴが入ったヘルメットを被り、喜んで工事を手伝ってくれました。 建方工事の様子 大学のヘルメットで現場に立つ村上幸一さん 2022年6月には、たくさんの地元の人たちが集まる中で上棟式が行われました。最近は略式で行われることが多い上棟式ですが、伝統的な上棟式では鶴と亀が描かれた矢羽根を表鬼門(北東)と裏鬼門(南西)に配して氏神様を鎮めます。その絵は自身が描いたものです。また、矢羽根を結ぶ帯には、村上家の三姉妹が成人式で締めた着物の帯が使われました。上棟式で使われた竹は、思い出の品として、完成後も土間の仕切り兼インテリアとなり再利用されています。 震災後に自宅を再建した時はまだ自粛ムードがあり、上棟式をすることはできませんでした。しかし、「集いの場」は地元の活性化のために建てるのだから、「地元の人たちにも来てほしい」という思いから、今では珍しい昔ながらの上棟式を行いました。災いをはらうために行われる餅まきも自ら行い、そこには、子どもたちが喜んで掴もうと手を伸ばす姿がありました。 村上さんが描いた矢羽根 餅まきの様子 インテリアとして再利用した竹材 敷地内には、東屋も建っています。これは、自身が3年生の時に木造実習で制作したものを移築しています。この東屋は、地元の人たちが自由に休憩できるように敷地ギリギリの場所に配置されています。完成した今は、絵本『泣いた赤鬼』の一節「心の優しい鬼のうちです どなたでもおいでください…」を引用した看板が立てられています。 誰でも自由に休憩できる東屋 屋根、外壁、床工事も終わった11月末には、1年生から4年生まで総勢20名を超える学生たちが陸前高田に行き、4日間にわたって仕上の内装工事を行いました。天井や壁を珪藻土で塗り、居間・土間のトイレ・洗面所の3か所の建具は、技能五輪全国大会の家具職種に出場経験のある三明 杏さん(建設学科4年・佐々木研究室)が制作しました。 「皆には感謝です。それと、ものを作るのが好きだけど、何をしたらいいか分からない後輩たちには、ものづくりの場を提供できたことが嬉しい」と話します。そして、学生同士の縁だけではなく、和室には震災前の自宅で使っていた畳店に発注した畳を使い、地元とのつながりも深めています。 こうして、村上さんの夢だった建坪 約24坪の「集いの場」が完成しました。 故郷への思い 建設中は、施主であり施工業者でもあったので、全てを一人で背負い込んでしまい、責任感からプレッシャーに押しつぶされそうになった時もありました。それでも、たくさんの人の力を借りて、「集いの場」を完成させました。2年生の頃から図面を描き、構想していた「地元の人の役に立つ、家族のために形になるものを作る」という夢を叶えることができたのです。また、「集いの場」の建設は、「父の夢でもありました。震災で更地になった今泉に戻る」という強い思いがありました。「大好きな故郷のために、大好きな大学で学んだことを活かして、ものづくりが大好きな仲間と共に協力しあって『集いの場』を完成させることができ、本当に嬉しいです」。 「こんなにたくさんの人が協力してくれるとは思っていなかった」と言う村上さんの献身的で真っすぐで、そして情熱的な夢に触れた時、誰もが協力したくなるのは間違いないところです。 「大学から『集いの場』でゼミ合宿などを開きたいという要請には応えたいし、私自身が出張オープンキャンパスを開くことだってできます」と今後の活用についても夢は広がります。 大学を出発する前にこう言っていました。「私にとって、故郷はとても大切な場所で、多くの人が行きかう町並みや空気感、景色、におい、色すべてが大好きでした。今でもよく思い出しますし、これからも心の中で生き続けます。だけど、震災前の風景を知らない、覚えていない子どもたちが増えています。その子どもたちにとっての故郷が『自分にとって大切な町』になるように願っています」。 村上さんが作った「集いの場」は、これからきっと、地域のコミュニティに必要不可欠な場所となり、次世代へとつながる場になっていくでしょう。 関連リンク 建設学科WEBページ 建設学科 建築技術デザイン研究室(今井研究室)

-

Japan Steel Bridge Competition 2022 ものつくり大学だからこそ作れる橋梁モデル

建設学科 大垣研究室は、「Japan Steel Bridge Competition(通称:ブリコン)」に毎年出場しています。ブリコンとは、学生が自ら橋の構造を考え、設計、製作(鋼材の切断、溶接、孔開け、塗装)、架設を行い、全国の大学生および高専生の間で競い合う大会です。大会当日は、架設競技、プレゼン競技、載荷競技、美観投票を行います。2022年9月に開催された大会では、大垣研究室から2チームが出場し、Aチームが美観部門1位、Bチームが美観部門2位という成績を収めました。美観部門で1位を受賞したAチームで、プレゼン競技を担当した後藤 七海さん(建設学科4年)、製作を担当した杉本 陸さん(建設学科4年)に伺いました。 どんな橋を目指して作ったか 【後藤】美観と構造を意識しました。美観を重視するためにレンズ型トラス橋を選択しました。構造は、曲線と直線を組み合わせています。昨年のブリコンでは、曲線部分の継手に時間がかかってしまったため、今回は3種類の継手を取り入れ、継手箇所を工夫して架設も意識しました。 製作したレンズ型トラス橋の設計図 プレートで挟むタイプの継手 差し込むタイプの継手 かみ合わせるタイプの継手 美観部門1位に選ばれた理由は 【杉本】シンプルに形だと思います。他のチームも凝った形をした橋はありましたが、鉄骨を1番曲げていたのは私たちでした。私は高校の3年間、溶接と鉄を加工した経験がありますが、真っ直ぐな鉄骨を700℃~800℃くらいの熱で少しずつ曲げるため、ものすごく時間がかかりましたし、難しかったです。加工は、ほぼ一人で作業しました。材料から切り出すのが2~3日、曲げ加工に1週間、溶接に1週間、塗装に3~4日かけて、全体で2週間半かかりました。お昼の12時に大学に来て作業をして、大学から帰るのは夜中の3時とか、1日10時間以上かけて曲げました。本来であれば、2か月かかるような作業を突貫で仕上げました。それでも、大会前夜まで溶接をしていました。 【後藤】部材を決められた箱の中に納めないといけないのですが、設計に甘いところがあって納まりきらなかったため、一度加工したものを削り直し、歪んでしまった部材を大会前夜まで直していました。ビードをあんなに削ったのは初めてだっていうくらい削りました。今年は、アーチ橋を作っている大学が少なかったです。私たち以外にもアーチ橋を作っている大学はありましたが、継手の部分が多くてカクカクしていました。直線を重ねたアーチよりも、鉄骨を曲げてアーチを作った方が綺麗に見えます。 【杉本】他には、塗装も評価されたと思います。私たちの橋は、スクールカラーの茜色をベースにしたキャンディレッドにしましたが、通常、1層から3層くらいで塗装を終わりにするところ、私たちは13層塗りました。シルバーを5~6層、レッドを3~4層、クリアを4層と重ねて塗っていて、車の塗装の層数より多いです。時間をかけた分、仕上りも綺麗になりました。アーチが綺麗でも、塗装が汚かったら、1位を取れていたか分からないです。 今回以上に美観の良い橋は作れるか 【杉本】情報メカトロニクス学科と一緒に製作すればできると思います。建設学科の設備だけでは加工の機械が足りていません。情報メカトロニクス学科には、使いたいと思う設備が全部揃っています。一緒に製作できれば、企業に依頼したのではないかというくらいケタ違いの橋ができると思います。学内に機械は揃っているので、後は使いこなす知識が必要です。 【後藤】ものつくり大学の設備はピカイチだと思います。知識についても、私たちは様々な実習を経験しているから身に付いていると思います。私たちは全員、溶接の資格を持っていますが、他のチームは、溶接担当の人しか持っていないチームもあります。 【杉本】橋の形としては、今回以上のものは作れないと感じます。総合優勝を目指すのであれば、鉄骨を変えて耐力を上げる必要があります。ブリコンで使う材料は「鋼材」とだけ決まっています。鋼材と一言でいっても色々な物がありますから、今使っている鋼材よりも硬い鋼材を使えば総合優勝を狙えるかもしれません。ただ、今より費用がかかり、溶接も加工も大変になるという問題があります。 【後藤】他には、橋を車上橋にすることも考えられます。吊り橋にしてワイヤーを上手く使った形ができたら、今回の橋より格好良い橋ができると思います。ただ、架設にかかる時間と耐力を考えると、今回の橋の形のバランスがベストだと思います。 プレゼン競技で伝えたかったことは 【後藤】大学の実習でも、要点をまとめて施工フローを作っているのですが、それと同じ感覚でプレゼン資料を作りました。文章は少なくして、写真と言葉で伝えることを心がけました。1番伝えたかったのは製作過程です。杉本さんが頑張ってくれた分、うまく伝えたいと思っていました。製作風景の写真を説明していた時に、審査員の方に「企業に依頼したのですか?」と聞かれましたが、杉本さんの作業している写真が学生の作業風景に見えなかったみたいです(笑)。 昨年の大会から成長していたことは 【後藤】チームメンバーとは、1年間一緒に研究をしてきたから、コミュニケーションが上がっています。誰が何をできるのか分かっているため、仕事も振りやすかったです。加工ができるからとか、去年もプレゼンやったからとか、架設のリーダーはまとめる力があるメンバーにやってもらうとか。1年で人となりを知れて、それぞれの得意分野を知れたから仕事を任せることができるようになりました。 総合優勝するために必要なこと 【杉本】自分たちだけで処理しないで、大学全体を巻き込んで作れると良いと思います。今のままでは、加工の知識や技術があっても、他で負けている部分があります。例えば、美観の面では、他のチームにはカラーコーディネーターの資格を持っている人や、デザインのセンスがある人がいます。でも、私たちの橋は、デザインはあまり凝っている方ではありません。そこで、デザインに強い人がいたら、その人のデザインを基に、「じゃあ、こうしたら耐久性も上がるよ」ということができます。また、チームの人員に限りがあり、製作に時間をかける分、設計と解析にかけられる時間が少ない現状があります。 【後藤】他には、アーチ橋ではなく、早く架設できる橋にすることや、知識を深めて解析をしっかり行い、強い構造の橋にすることも考えられます。解析の知識があれば、色々な形をどんどん解析にかけて強い形を検討することができます。今は知識が無いから、解析通りの結果が出ずに、橋が想定以上にたわんでしまっています。 橋梁の魅力は 【杉本】橋は人の目に付くところが魅力です。ビル等の建築物だと自分が製作した鉄骨が隠れてしまいますが、橋なら完成した後も鉄骨が見えます。橋は人が通る所に作りますし、運送がロボットに変わって自動になっても橋が無くなることはありません。 【後藤】単純に橋は格好良いと思っています。そして、橋は人の生活を良くするためにあり、人が住んでいる限り無くなりません。住宅は古くなると壊してしまいますが、橋は補修されてずっと残ります。それに、橋には色々な形があって、変わった形の橋を作ることができるのも魅力です。 ブリコンの経験は今後に活かせるか 【後藤】ブリコンを通じて、色々な形の橋を知りました。私は橋梁関係の企業で施工管理に就くため、工程についても、誰に仕事を振って、次の作業は何か、工程はどの程度あるか、安全やKY(危険予知)等も心がけるようになりました。ブリコンで、設計の知識も製作の知識も身に付き、それぞれの工程についても知ることができました。 【杉本】後藤さんと同じく、設計と製作などの他の工程を担当している人とのコミュニケーションの取り方が身に付いたと思います。他には、今回の製作では工程計画も無く、自分の限界までやってしまったから、しっかり工程計画を作れるようになったら、工程を管理できたかなと思います。 関連リンク 建設学科WEBページ 建設学科 橋梁・構造研究室(大垣研究室)

-

行田市花いっぱい運動 地域との交流を通じて得た学び

行田市はコロナ禍が続き、需要が低迷している市内の花卉《かき》農家を支援するため、「花いっぱい運動」を開始しました。行田市の観光事業である花手水に合わせて、忍城周辺や水城公園のヴェールカフェ周辺を花で彩っています。ものつくり大学では、建設学科の大竹研究室が、花によるフォトスポットやフラワースポットを制作し、花いっぱい運動に協力しました。今回は、忍城東小路とヴェールカフェ前のフォトスポット制作を担当した笠倉 圭佑さん(建設学科4年)と、忍城址内と浮き城の径のフラワースポット制作を担当した三森 公威さん(ものつくり学研究科1年)に伺いました。 フォトスポット制作が決まった時の気持ち 【笠倉】お話をいただいのが5月で、フォトスポットの設置時期が9月ということで、あまり時間も無く、最初は「できるかな」という気持ちでした。制作に関しては、フォトスポットは、今までに設計した事もありませんし、花についても詳しくないのですが、知らないが故に、逆にデザインの幅広さを感じていました。 【三森】最初は、笠倉さんのサポートというイメージで関わりました。2か所にフォトスポットを作るのだと思っていましたが、話を聞いているうちに他にもフラワースポットを作ることを知り、大竹先生から勧められて、制作を始めました。 フォトスポット、フラワースポットのコンセプト 【笠倉】フォトスポットのコンセプトは「カメラマンも被写体になる人も、花を楽しめるフォトスポット」です。フォトスポット制作の話を聞いたその日の午後には、スケッチを描き始めました。そこで、平面的なフォトスポットだと、被写体になる人から見えるのはカメラマンだけで、花を見られないのは勿体無いなと感じ、最初から奥行きのある立方体のデザインを考えていました。大竹先生からは、「フォトスポットの背後にあるヴェールカフェも背景に使ってみたら」というアドバイスをいただき、借景のヒントを得ました。 笠倉さんが描いたスケッチ ヴェールカフェ前のフォトスポット模型 【三森】フラワースポットは、行田市が月に1度開催している花手水のライトアップイベント「希望の光」をサポートして、より華やかにできるスポットを作ろうと思いました。浮き城の径の池に浮かべたフラワースポットのコンセプトは「浮かぶ行田市」です。池に花手水を作り、忍城の模型を浮かべて、「のぼうの城」の田楽踊りのシーンを作りました。忍城址内のフラワースポットは、番傘と組み合わせる予定だったので、番傘の上でよく回される「枡」をコンセプトにしました。ライトアップのメインである番傘との調和を崩さないことを意識して制作しました。 制作にあたって大学で学んできたことは活かせたか 【笠倉】設計の授業で、人の目線や見え方を学んでいなかったら、平面的なフォトスポットになっていたと思います。自分の好きなように設計するのではなく、使ってもらう人たちに楽しんでもらいたいと考えて作ることができました。 【三森】大学での学びを強く実感したのは、現場で施工している時でした。非常勤講師の先生と学生だけで施工したのですが、私たちは全員、1年生の時に架設の経験をしているため、スムーズに組み立てることができました。元々、2日間かけて単管を組む予定でしたが、1日目で組み終わり、2日目からは花を飾り付ける作業に入ることができました。 制作で苦労したことは 【笠倉】私が花に詳しくないため、花の飾り方は一番苦労しました。始めは、ただ花を吊るすことを考えていましたが、「花と花の間隔や、水やりや花の入れ替え作業の効率も考える必要がある」と行田市の方たちから意見をいただきました。そこで、フォトスポットの高さを低くし、作業をしやすくしました。また、花を斜めに設置すれば花が綺麗に見えると思い、格子状に組んだフェンスに入れる案や、板に丸い穴を開けて花を入れる案などを考えました。試行錯誤する中で、苗のポッドをアーチ状に結ぶ案が出て、試してみたところ強度もあり、花の見え方も綺麗だったので、実際に花を入れて撮った動画を行田市の方たちに見ていただき、強度を確認してもらい、この案に決定しました。 【三森】浮き城の径のフラワースポットは、打合せの時に忍城の模型を持参して、浮く素材を何パターンか提案しながら制作を進めました。花手水に使用する花が、ロス花を使用する関係上、数に限りがあったため、枠のサイズや厚みを調整して、花が綺麗に見えるパターンを探しました。また、池の流れで枠が流れてしまうため、重しの付け方や紐の長さも繰り返し試しました。 施工中の市民の方々の反応は 【笠倉】単管を組んでいる時は、近くを通った人たちから「何を作っているの?」と、たくさんの声をかけていただきました。花を飾り付けていくうちに「あ~、綺麗だね」という声が増えてきて、喜んでもらえていることを実感しました。忍城東小路のフォトスポットは、小学生の通学路になっていたため、単管を組んでいる時に「あ~、ジャングルジム!」って言われたりして、「登っちゃダメだよ」みたいなコミュニケーションがありました。制作中に声をかけていただいて、市民の方たちに注目されている事を感じることができ、嬉しかったです。 【三森】浮き城の径の池に入っている時に「池で花手水やるの?」という感じで、たくさんの方に話しかけられました。池に忍城と船を浮かべている時は、小さい子から中学生まで反応がすごく良かったので、やって良かったと感じました。 学生の視点から見る地域交流は 【三森】授業でものを作る時も、安全性は気にしながら作っていますが、学外にものを作る時は、長く設置されることを考慮して、継続性や見た目の変化を気にする必要があることを学びました。これは、授業では学べない事で、責任を感じました。 【笠倉】色々な条件がある中でものを作るのは難しかったですし、考える事がたくさんありました。ですが、完成した時に見てくれる人の数が学内で制作する時より格段に多く、人に見せるためにものを作るのは初めての経験でしたので、すごくやりがいがありました。大変でしたが、こんな経験はそうそうできないですから、制作できて良かったです。達成感が授業とは段違いでした。 地域と大学のより良い関係とは 【三森】今回のような連携は、学生にとっては経験になりますし、市役所の方たちにとっては新しいアイデアをもらえるということがお互いのメリットかと思います。普通、大学に依頼すると設計はできても、施工は企業に別途依頼すると思いますが、ものつくり大学であれば、設計から施工まで全部できる。できる幅が広いことが、ものつくり大学の強みだと思います。 【笠倉】頼られる大学になっていくと良いと思います。地域から頼られることで、学生は勉強する場ができます。ものつくり大学が作ったものが地域に増えたら、大学の名前も広がっていきますし、大学の外でものを作る経験をした方が絶対に自分の経験になりますから。 今回の学びをどう活かすか 【三森】行政の仕事に就くことを考えているため、行田市の方たちと仕事をできたことが貴重な経験になりました。私は、3Dプリンターやレーザーカッターを活用したデジタルファブリケーションについて研究していますが、レーザーカッターで多くの試作品を作ったことで、有用性や課題が見えてきました。手作業で模型を作ると時間がかかるのですが、レーザーカッターで作ると部材を切る時間は15分くらいで済みます。組み立てはあまり時間がかからず、加工も一定の精度でできるため、デジタルファブリケーションの強みが見えました。 【笠倉】条件がある中での制作で、考える力が身に付いたと思います。そして、知識が無いとそもそも思いつかない、知らない事が多いと何もできないということを実感しました。後は、伝え方が一番大事だと思いました。例えば、単管を組む時に、非常勤講師の先生から、どうやって作ればいいのか聞かれた時に、私は言葉で伝えるのが苦手なので、絵を描いて伝えていました。自分の強みを使って伝える力は大事だなと思いました。どう活かせるかというか、どこでも使える力だということを学べました。 関連リンク 【知・技の創造】装飾が愛着に繋がる 建設学科 デザイン・空間表現研究室(大竹研究室) 建設学科WEBページ