#地域連携

- 新着順

- 人気順

-

偶然を必然に ~6年間の集大成は自宅兼カフェの自主設計で行田まちなかの活性化に~

行田市内に自宅兼店舗のカフェを自ら設計し、行田まちなか再生エリアプラットフォームに携わっている栗原里奈さん(大学院2年・今井研究室)。修士論文のテーマは「行田まちなか未来ビジョン策定に向けた中心市街地活性化に関する研究-あるくステーションの設計提案を通して-」。ものつくり大学での学生生活の中で、偶然を確かな自身のスキルアップにつなげている栗原さんに6年間の歩みをインタビューしました。 実習の多さと充実した設備が進学の決め手に 大学の進路選択に悩んでいる時、たまたま見たテレビ番組で、ものつくり大学のことが紹介されていました。ものづくりが好きでペーパークラフトや料理など何でも作っていたので、実習が多い大学だと知り興味を持ちました。福岡県出身ですが、実際大学を見学したいと思ったので、オープンキャンパスに参加しました。「ものつくり大学はとても設備が充実していて、今まで見学してきた他の大学とは違う」という印象を受けました。 ただ、福岡から埼玉県行田市までの距離があまりに遠かったので「行田に来ることは一生ない」と正直その時は思いました。しかし、福岡に戻りよく考え、他大学とも比較した結果、ものつくり大学一本に絞ることを決め、指定校推薦で進学しました。 自分の設計でコンクリートの家のオブジェが 自分で想像したものを自由に設計してみるのが好きだったので、2年生では、建設学科の建築デザインコースに進みました。コンクリートのオブジェをつくる授業があり、私が設計したものがチームの中で選ばれました。コンクリートのように机上に収まらないものを作れるのは本学だからこそ可能なことだと思います。実際、自分の設計による家の形をしたオブジェが完成した時はとても嬉しかったです。 インターンシップでは将来は住宅等の設計がやりたかったので、設計事務所に行くことを決めていました。事務所選びに迷いましたが、小さい事務所の雰囲気を味わいたいと思い、3人で運営している川口市の事務所にお世話になりました。実務につながるさまざまなことを学ぶことができ「建物の中でも住宅を設計したい」という思いがさらに強くなりました。 コロナ禍でリアルな先輩の卒業制作に携わることに 3年生(2020年)の頃はコロナ禍で、福岡の実家でオンライン授業を2、3カ月受けていました。今井研究室に所属しましたが、キャンパスに戻ると同研究室の先輩が卒業研究として熊谷まちなか再生エリアプラットフォームに関わり、熊谷まちなか再生未来ビジョン策定に向けたプロジェクトを行っていることを知りました。地域の課題解決に向けた取り組みである国土交通省のプロジェクトの一環で、官民学連携のまちなか再生推進事業として、ものつくり大学も立正大学、千葉大学などに加わり、熊谷市、地元企業、団体と一緒にコロナ禍でも定例会を行っているとのことでした。オンライン授業で福岡にいた私はリアルに活動している先輩の姿を目の当たりにし、温度差を感じました。今井先生からプロジェクトの協力に誘われたのを機に「全然分からないけど、何でもやってみよう」と思い、友人と一緒に携わることにしました。 卒論と同時進行で挑んだプロジェクト 4年次の進路選択は、兄が大学院に進んでいたり、熊谷のプロジェクトにも関わり続けたりしたかったので大学院進学を決めました。早い段階で進学が決まっていたこともあり、修士論文を書く勉強にもなると考え、卒業論文に挑戦しました。ル・コルビュジエによるロンシャンの礼拝堂を研究のテーマにして「窓から入る光が内部にどう影響を与えるか」といった問いを立て、夏と冬の太陽の角度の違いについて論じました。建物の窓の位置が及ぼす影響や論文の書き方を学ぶことで、大学院に進む準備ができました。 卒業論文と同時並行して熊谷でのプロジェクトに協力していました。アットホームな雰囲気で学生の意見を尊重してくれる環境で「何でも1回言ってみる」というスタンスが次第に育ち、いろいろ挑戦ができました。実際、星川沿いで行われる星川夜市に参加し、星川きらきらプロジェクトを実施し、光るカプセルなどを星川に浮かべるイベントをしたり、YATAIプロジェクトを実施し、折りたたんでコンパクトに移動できる屋台製作や活用をしたりしました。 星川夜市に参加する栗原さん(左) 熊谷まちなか再生エリアプラットフォームには大学3年生から大学院1年生(2020年度~2022年度)の3年間関わり、アイデアや意見を形にする経験ができました。 プロジェクトの成果物を発表した栗原さん(右から2人目) 行田まちなか再生プロジェクトに自身の経験を活かしたい 熊谷でのプロジェクト終了後、千葉大学や他の方から「行田市は歴史や文化、自然など豊富な資源を活用して、今抱える地域課題を解決できるのでは」という提案があり、行田まちなか再生エリアプラットフォームが立ち上がりました。ものつくり大学や商工団体、NPO法人などが中心に官民学連携で協力して、キックオフミーティングが2023年3月に行われ、2023年4月にスタートしました。私も「行田は観光名所があったり、テレビドラマの舞台になったり魅力的な街だ」と感じていたのと、「熊谷のプロジェクトに関わってきた経験を活かせるのでは」と参加することにしました。行田市は足袋産業がかつて盛んだったこともあり、「足袋」と「旅」を掛けて「たび・あるくが楽しい街、住む人々の豊かな暮らしの実現」を目指し、行田まちなか未来ビジョン策定に向けて動き出しました。 行田まちなか再生エリアプラットフォームのミーティング 行田の商店街に自宅兼店舗のカフェを自主設計することに 実は、キックオフミーティングと同時期、行田市内に自宅を建てることが決まっていました。私は大学進学に伴い、福岡から埼玉に来ましたが、兄の結婚を機に2年前、両親も埼玉に移住し、現在一緒に上尾の借家に住んでいます。父には以前から「カフェをやりたい」という夢があり、たまたま行田市の商店街にちょうどいい物件があったため、土地を購入し、自宅兼店舗のカフェを建てることになりました。大学進学をきっかけに埼玉に来て、行田市の大学で学んできたのですが、まさか自分がこの地に住むことになるとは想像もしていませんでした。 今井先生に経緯を話すと「自宅兼店舗のカフェを自主設計してみては」と勧められました。ものづくりが好きで、様々な実習を設備の充実した大学で行い、インターンシップも設計事務所に行き、設計の面白さや楽しさを経験してきた大学生活でもありました。行田まちなか未来ビジョン策定にも関わることになったので、「行田まちなか」にカフェを自主設計することで中心市街地活性化につなげたいと考えました。そして、本学での6年間の学びの集大成として「行田まちなか未来ビジョン策定に向けた中心市街地活性化に関する研究-あるくステーションの設計提案を通して-」を修士論文の研究テーマにすることにしました。 自宅兼店舗のカフェを自主設計する過程で直面した課題とやりがい 自宅兼店舗のカフェの設計を私が自らすることを両親に伝えると、特に父はとても喜んでくれました。自主設計に際し、今井先生の知り合いの工務店が施工を請け負ってくださることになりました。2023年3月から設計の案を考えたのですが、行田市は蔵の街でもあるので「蔵の街並みに合う、まちなかの交流の場としてのカフェの設計」をコンセプトに決めました。現代風の蔵の外観にし、周囲の景観に馴染むような設計にしました。 自宅兼店舗の立面図 先ず直面した課題は限られた予算や坪数の中で、いかに両親の希望に沿った建築設計にするかということでした。2階建ての建物の1階はカフェの店舗に、2階は自宅にといった構想の下、様々な案を練りました。なかなか前に進めない時は今井先生からアドバイスをいただいたことで新たな視点を入れて設計に取り組むことができました、5カ月間構想を練り、繰り返し設計図を書き直し、2023年の夏頃に設計図が完成しました。自主設計したものが実際の建物になっていくのを目にし、達成感を感じています。両親の思いを大切にして自宅兼店舗のカフェを自主設計するやりがいや喜びを体感できたのは、本学での学びや実践があったからこそ叶ったことです。 建築中の店舗兼自宅 行田まちなか未来ビジョン策定に向けた研究を活かしたい 2023年3月から関わっている行田まちなか未来ビジョン策定に向けての行田まちなか再生エリアプラットフォーム。2023年4月から毎月1回まちづくりミュージアムにて定例会を開催したり、講師の先生をお呼びし「行田まちなか再生エリアプラットフォーム・フォーラム」を現時点で3回開催したりして、率先して運営に関わっていますが、なかなか学生の意見が反映されないもどかしさを抱えています。まだ構築段階にあり、1年目なので難しさを感じるのは当然ともいえます。定例会で参加者の発言を記録したり、フォーラム開催時にはアンケートも取ってまとめたりしているのですが、時間がかかり根気もいります。しかし、こういった地道な活動を通し、参加者の声を聞くことで、様々な課題が見えて情報共有もできます。実際少しずつプラットフォームの構築に関わる団体や個人も増えていて、これからが正念場と感じています。 行田市について、正直まだ知らないことが多く、明確にイメージが湧いていないのが実感としてあります。1年間関わってきた中だけでは分からない魅力があるとも思います。修士論文では「行田まちなか未来ビジョン策定に向けた中心市街地活性化に関する研究-あるくステーションの設計提案を通して-」を研究してきたので、「あるくステーションの設計提案」を通して中心市街地活性化につなげられるように今後もものつくり大学の卒業生としてプロジェクトに関わりたいです。 卒業後は都内の内装系の会社に就職し、店舗の設計から施工の仕事に携わることになりますが、地元になる「行田まちなか」の父のカフェに市内外から歩いて来てくださる人たちとの交流を深められたら嬉しいです。 関連リンク ・建設学科 建築技術デザイン研究室(今井研究室) ・ものつくり学研究科WEBページ

-

フラワーデザインアートで駅利用者をHAPPYに!

デザインフェスタ等への展示製作活動を行っている、ものつくりデザイナーズプロジェクト「MDP」は、鴻巣市と鴻巣市観光協会から依頼を受け、地域の魅力発信を目的にしたフラワーデザインアートを制作しました。 2021年度は鴻巣高校、鴻巣女子高校の美術部と協力してJR高崎線鴻巣駅に制作し、2022年度は吹上秋桜高校の美術部も加わり、JR高崎線吹上駅に制作しました。作品は現在も両駅舎を彩っています。 吹上駅のフラワーデザインアートを制作した当時、リーダーだった松本拓樹さん(総合機械学科4年、上記写真右)と、新リーダーの内田颯さん(情報メカトロニクス学科2年、上記写真左)に作品制作について伺いました。 フラワーデザインアートについて 【内田】私たちが手がけるフラワーデザインアートを町おこしの一助にしたいというのが一番の思いでした。そして、鴻巣、吹上の代表的な花や、コウノトリなどを取り入れて華やかにしたい。そういう思いを作品に込めました。吹上駅の作品は、吹上の代表的な花であるコスモスをふんだんに取り入れました。北口、南口の欄間に飾った作品にはその出口にある象徴的な風景を取り入れて、パッと見て方角が分かるように意識しました。北口には元荒川の桜並木を、南口には荒川に架かる水管橋をデザインしています。 【松本】関係者全体の会議で、以前の吹上駅は「北口」「南口」の表示が見づらかったので、大きく表示したいという意見から、北口、南口にある風景を絵にすれば直感的に分かりやすくなるのではという意見が出てデザインが決まっていきました。 デザイン検討の打合せ 南口の欄間に飾られている作品 北口の欄間に飾られている作品 制作過程について 【松本】私たちMDPは、ディレクターとして高校生たちが描いた絵をまとめていきました。一昨年の鴻巣駅の時は、高校の美術部にはレイアウトまでは考えてもらっていませんでした。今回の吹上駅は吹上秋桜高校も加わったこともあり、北口と南口に飾る絵については、各高校からどんな雰囲気で作りたいのか分かるように、ある程度のレイアウト案を考えてもらいました。その上で、3校の美術部には、自由に絵を描いてくださいとお願いしました。 【内田】高校生が紙に描いた絵を一枚一枚、私たちがスキャンしてデータ化しました。白地に描かれている背景を透過して、描かれた花をコピーして反転させたりして、見ていて飽きないように配慮しながらレイアウトしていきました。北口の桜についても、一枚の絵からピンクや白で濃淡をつけてランダムに配置しています。単調にならないように加工したのが特に苦労したところです。 【松本】北口の絵は、高校生から提案されたレイアウトが想定より小さかったんです。そのままでは、絵がスペースの半分もいかないくらいで終わってしまうので、不自然にならない程度に引き伸ばしました。空白を埋めるために桜を多くしたり、最初のレイアウトには無かった灰色のグラデーションを加えたりして整えました。改札を出て左手の柱に飾った作品は、3校に描いてもらった花を私たちでレイアウトしました。この作品は作業量が多く、特に大変でした。四季をイメージして柱を飾るということは決まっていましたが、柱が細いのでどうやって四季を並べるか苦心しました。4面を1面ずつ四季にして並べる案などが出ましたが、最終的に螺旋で四季が流れていくようなデザインになりました。下の方は春をイメージしてパンジーを並べ、真ん中あたりは夏をイメージして向日葵を配置しています。柱に貼る時は、一面全部に絵を描いた状態で柱に巻くことになっていたので、両側の絵が揃うように処理をしています。 改札付近の柱の作品 【内田】窓に貼ったイラストは、当初はステンドグラス風にする予定でしたが、それでは光が遮られてしまい、駅構内が暗くなってしまうため実現できませんでした。イラストの線が細すぎると目立たないし、色をつけると光を遮ってしまうし、折り合いをつけるのに苦労しました。最終的には色の無い線画に落ち着きましたが、できれば色をつけたかったなと思います。普段のプロジェクトの活動であれば、発想を広げることを重視して好きなように作れますが、今回のように公共の場に飾る作品となると様々な制約があることが分かり勉強になりました。 鴻巣女子高校の作品 鴻巣高校の作品 吹上秋桜高校の作品 【内田】今回、作業量が多かったのですが、前例があるというのは非常に助かりました。絵をスキャンしてデータに取り込む方法などは先輩が資料として残してくれていたから作業を効率的に進めることができました。作業は手順どおりにやればできたのですが、鴻巣駅より作業量が多かったため、その作業を一つひとつ終わらせていくことが大変でした。 【松本】鴻巣駅の作品は自由通路の両側に作品を展示していて、一枚の絵を分割して作りました。しかし、吹上駅では絵を3枚制作し、窓に貼るシールの制作もあり、複数の作業になりました。さらに、制作時期が高校の文化祭や私たちの碧蓮祭と重なっていました。高校生も私たちも文化祭で展示する作品の制作もあったので、フラワーデザインアートの制作スケジュールが圧迫されていました。高校生は期末テストもあり、その時期は打合せに参加できない高校生もいたから、意見をまとめたくても思うようにいかないことがありました。 鴻巣駅自由通路に飾られている作品① 鴻巣駅自由通路に飾られている作品② フラワーデザインアートの見どころ 【内田】やっぱり、改札付近の柱の作品です。春夏秋冬をできる限り表現して、どの方向から見ても楽しめるようにレイアウトを考えたので、一周ぐるりと回って見ていただきたいです。この柱は3校が描いた絵でできています。絵のタッチが花によって違っていますが統一感を出せたと思います。それから、欄間に描かれている水管橋や元荒川の桜は、その方向に降りれば現物がありますから、ぜひ見に行っていただきたいです。 【松本】実は、北口の絵にものつくり大学を描くという案もありましたが、コンセプトがフラワーデザインアートだっため人工物より花をたくさん入れたいということもあり、ボツになりました。 【内田】制作中は、見ていて飽きない作品にするということを大切にしていました。町おこしとして協力させていただいているので、デザインに偏りが出ないようにすることも気をつけていました。現場では制約が多く、最初の構想と変わってしまい、断念したこともあるので、もっと華やかにできたという思いはあります。その中で、最善策を探して調整しなくてはならないということが分かりました。きっと、社会に出ても同じようなことは多々あると思いますが一足先に学べました。 【松本】大学でも授業やプロジェクトの活動で展示作品を作りますが、公共の場に展示され、なおかつ大規模な作品の制作に携わったことはありませんでしたから、すごい経験をさせていただいたと思います。それに、MDPだけではなく、鴻巣市の方々や高校生が関わっていて、スケジュールが厳しい中で無事に完成させることができ、リーダーとして安心しました。 【内田】私たちの通常の活動は、個人の自主的な活動が多いので、人をまとめて作業を進めるのは大変でした。だからこそ、プロジェクトとして一丸となって一つの大きな作品を作るというのは新鮮でしたし、皆でものを作る大切さを感じました。学内で限られた人だけに見られる作品と、不特定多数の人の目に触れる作品では達成感が違いました。両駅を利用している市民の方々に少しでも楽しんでもらえたら嬉しいです。フラワーデザインアートは鴻巣駅と吹上駅の2か所で終わってしまいましたが、リーダーを引き継いだ今、共通目標が無くなってしまったので、皆が団結できるようなものを作れないか模索しているところです。目標があると達成するための意志というか、やる気が湧いてくるから、それでプロジェクトが活発になると良いなと思っています。 関連リンク ・ものつくりデザイナーズプロジェクト「MDP」WEBページ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

行田市花いっぱい運動 地域との交流を通じて得た学び

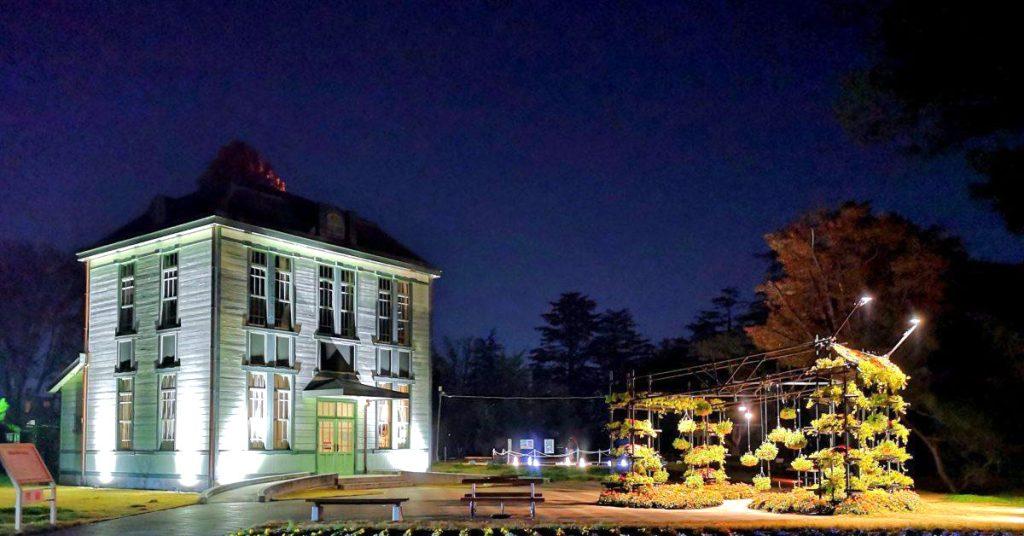

行田市はコロナ禍が続き、需要が低迷している市内の花卉《かき》農家を支援するため、「花いっぱい運動」を開始しました。行田市の観光事業である花手水に合わせて、忍城周辺や水城公園のヴェールカフェ周辺を花で彩っています。ものつくり大学では、建設学科の大竹研究室が、花によるフォトスポットやフラワースポットを制作し、花いっぱい運動に協力しました。今回は、忍城東小路とヴェールカフェ前のフォトスポット制作を担当した笠倉 圭佑さん(建設学科4年)と、忍城址内と浮き城の径のフラワースポット制作を担当した三森 公威さん(ものつくり学研究科1年)に伺いました。 フォトスポット制作が決まった時の気持ち 【笠倉】お話をいただいのが5月で、フォトスポットの設置時期が9月ということで、あまり時間も無く、最初は「できるかな」という気持ちでした。制作に関しては、フォトスポットは、今までに設計した事もありませんし、花についても詳しくないのですが、知らないが故に、逆にデザインの幅広さを感じていました。 【三森】最初は、笠倉さんのサポートというイメージで関わりました。2か所にフォトスポットを作るのだと思っていましたが、話を聞いているうちに他にもフラワースポットを作ることを知り、大竹先生から勧められて、制作を始めました。 フォトスポット、フラワースポットのコンセプト 【笠倉】フォトスポットのコンセプトは「カメラマンも被写体になる人も、花を楽しめるフォトスポット」です。フォトスポット制作の話を聞いたその日の午後には、スケッチを描き始めました。そこで、平面的なフォトスポットだと、被写体になる人から見えるのはカメラマンだけで、花を見られないのは勿体無いなと感じ、最初から奥行きのある立方体のデザインを考えていました。大竹先生からは、「フォトスポットの背後にあるヴェールカフェも背景に使ってみたら」というアドバイスをいただき、借景のヒントを得ました。 笠倉さんが描いたスケッチ ヴェールカフェ前のフォトスポット模型 【三森】フラワースポットは、行田市が月に1度開催している花手水のライトアップイベント「希望の光」をサポートして、より華やかにできるスポットを作ろうと思いました。浮き城の径の池に浮かべたフラワースポットのコンセプトは「浮かぶ行田市」です。池に花手水を作り、忍城の模型を浮かべて、「のぼうの城」の田楽踊りのシーンを作りました。忍城址内のフラワースポットは、番傘と組み合わせる予定だったので、番傘の上でよく回される「枡」をコンセプトにしました。ライトアップのメインである番傘との調和を崩さないことを意識して制作しました。 制作にあたって大学で学んできたことは活かせたか 【笠倉】設計の授業で、人の目線や見え方を学んでいなかったら、平面的なフォトスポットになっていたと思います。自分の好きなように設計するのではなく、使ってもらう人たちに楽しんでもらいたいと考えて作ることができました。 【三森】大学での学びを強く実感したのは、現場で施工している時でした。非常勤講師の先生と学生だけで施工したのですが、私たちは全員、1年生の時に架設の経験をしているため、スムーズに組み立てることができました。元々、2日間かけて単管を組む予定でしたが、1日目で組み終わり、2日目からは花を飾り付ける作業に入ることができました。 制作で苦労したことは 【笠倉】私が花に詳しくないため、花の飾り方は一番苦労しました。始めは、ただ花を吊るすことを考えていましたが、「花と花の間隔や、水やりや花の入れ替え作業の効率も考える必要がある」と行田市の方たちから意見をいただきました。そこで、フォトスポットの高さを低くし、作業をしやすくしました。また、花を斜めに設置すれば花が綺麗に見えると思い、格子状に組んだフェンスに入れる案や、板に丸い穴を開けて花を入れる案などを考えました。試行錯誤する中で、苗のポッドをアーチ状に結ぶ案が出て、試してみたところ強度もあり、花の見え方も綺麗だったので、実際に花を入れて撮った動画を行田市の方たちに見ていただき、強度を確認してもらい、この案に決定しました。 【三森】浮き城の径のフラワースポットは、打合せの時に忍城の模型を持参して、浮く素材を何パターンか提案しながら制作を進めました。花手水に使用する花が、ロス花を使用する関係上、数に限りがあったため、枠のサイズや厚みを調整して、花が綺麗に見えるパターンを探しました。また、池の流れで枠が流れてしまうため、重しの付け方や紐の長さも繰り返し試しました。 施工中の市民の方々の反応は 【笠倉】単管を組んでいる時は、近くを通った人たちから「何を作っているの?」と、たくさんの声をかけていただきました。花を飾り付けていくうちに「あ~、綺麗だね」という声が増えてきて、喜んでもらえていることを実感しました。忍城東小路のフォトスポットは、小学生の通学路になっていたため、単管を組んでいる時に「あ~、ジャングルジム!」って言われたりして、「登っちゃダメだよ」みたいなコミュニケーションがありました。制作中に声をかけていただいて、市民の方たちに注目されている事を感じることができ、嬉しかったです。 【三森】浮き城の径の池に入っている時に「池で花手水やるの?」という感じで、たくさんの方に話しかけられました。池に忍城と船を浮かべている時は、小さい子から中学生まで反応がすごく良かったので、やって良かったと感じました。 学生の視点から見る地域交流は 【三森】授業でものを作る時も、安全性は気にしながら作っていますが、学外にものを作る時は、長く設置されることを考慮して、継続性や見た目の変化を気にする必要があることを学びました。これは、授業では学べない事で、責任を感じました。 【笠倉】色々な条件がある中でものを作るのは難しかったですし、考える事がたくさんありました。ですが、完成した時に見てくれる人の数が学内で制作する時より格段に多く、人に見せるためにものを作るのは初めての経験でしたので、すごくやりがいがありました。大変でしたが、こんな経験はそうそうできないですから、制作できて良かったです。達成感が授業とは段違いでした。 地域と大学のより良い関係とは 【三森】今回のような連携は、学生にとっては経験になりますし、市役所の方たちにとっては新しいアイデアをもらえるということがお互いのメリットかと思います。普通、大学に依頼すると設計はできても、施工は企業に別途依頼すると思いますが、ものつくり大学であれば、設計から施工まで全部できる。できる幅が広いことが、ものつくり大学の強みだと思います。 【笠倉】頼られる大学になっていくと良いと思います。地域から頼られることで、学生は勉強する場ができます。ものつくり大学が作ったものが地域に増えたら、大学の名前も広がっていきますし、大学の外でものを作る経験をした方が絶対に自分の経験になりますから。 今回の学びをどう活かすか 【三森】行政の仕事に就くことを考えているため、行田市の方たちと仕事をできたことが貴重な経験になりました。私は、3Dプリンターやレーザーカッターを活用したデジタルファブリケーションについて研究していますが、レーザーカッターで多くの試作品を作ったことで、有用性や課題が見えてきました。手作業で模型を作ると時間がかかるのですが、レーザーカッターで作ると部材を切る時間は15分くらいで済みます。組み立てはあまり時間がかからず、加工も一定の精度でできるため、デジタルファブリケーションの強みが見えました。 【笠倉】条件がある中での制作で、考える力が身に付いたと思います。そして、知識が無いとそもそも思いつかない、知らない事が多いと何もできないということを実感しました。後は、伝え方が一番大事だと思いました。例えば、単管を組む時に、非常勤講師の先生から、どうやって作ればいいのか聞かれた時に、私は言葉で伝えるのが苦手なので、絵を描いて伝えていました。自分の強みを使って伝える力は大事だなと思いました。どう活かせるかというか、どこでも使える力だということを学べました。 関連リンク 【知・技の創造】装飾が愛着に繋がる 建設学科 デザイン・空間表現研究室(大竹研究室) 建設学科WEBページ

-

偶然を必然に ~6年間の集大成は自宅兼カフェの自主設計で行田まちなかの活性化に~

行田市内に自宅兼店舗のカフェを自ら設計し、行田まちなか再生エリアプラットフォームに携わっている栗原里奈さん(大学院2年・今井研究室)。修士論文のテーマは「行田まちなか未来ビジョン策定に向けた中心市街地活性化に関する研究-あるくステーションの設計提案を通して-」。ものつくり大学での学生生活の中で、偶然を確かな自身のスキルアップにつなげている栗原さんに6年間の歩みをインタビューしました。 実習の多さと充実した設備が進学の決め手に 大学の進路選択に悩んでいる時、たまたま見たテレビ番組で、ものつくり大学のことが紹介されていました。ものづくりが好きでペーパークラフトや料理など何でも作っていたので、実習が多い大学だと知り興味を持ちました。福岡県出身ですが、実際大学を見学したいと思ったので、オープンキャンパスに参加しました。「ものつくり大学はとても設備が充実していて、今まで見学してきた他の大学とは違う」という印象を受けました。 ただ、福岡から埼玉県行田市までの距離があまりに遠かったので「行田に来ることは一生ない」と正直その時は思いました。しかし、福岡に戻りよく考え、他大学とも比較した結果、ものつくり大学一本に絞ることを決め、指定校推薦で進学しました。 自分の設計でコンクリートの家のオブジェが 自分で想像したものを自由に設計してみるのが好きだったので、2年生では、建設学科の建築デザインコースに進みました。コンクリートのオブジェをつくる授業があり、私が設計したものがチームの中で選ばれました。コンクリートのように机上に収まらないものを作れるのは本学だからこそ可能なことだと思います。実際、自分の設計による家の形をしたオブジェが完成した時はとても嬉しかったです。 インターンシップでは将来は住宅等の設計がやりたかったので、設計事務所に行くことを決めていました。事務所選びに迷いましたが、小さい事務所の雰囲気を味わいたいと思い、3人で運営している川口市の事務所にお世話になりました。実務につながるさまざまなことを学ぶことができ「建物の中でも住宅を設計したい」という思いがさらに強くなりました。 コロナ禍でリアルな先輩の卒業制作に携わることに 3年生(2020年)の頃はコロナ禍で、福岡の実家でオンライン授業を2、3カ月受けていました。今井研究室に所属しましたが、キャンパスに戻ると同研究室の先輩が卒業研究として熊谷まちなか再生エリアプラットフォームに関わり、熊谷まちなか再生未来ビジョン策定に向けたプロジェクトを行っていることを知りました。地域の課題解決に向けた取り組みである国土交通省のプロジェクトの一環で、官民学連携のまちなか再生推進事業として、ものつくり大学も立正大学、千葉大学などに加わり、熊谷市、地元企業、団体と一緒にコロナ禍でも定例会を行っているとのことでした。オンライン授業で福岡にいた私はリアルに活動している先輩の姿を目の当たりにし、温度差を感じました。今井先生からプロジェクトの協力に誘われたのを機に「全然分からないけど、何でもやってみよう」と思い、友人と一緒に携わることにしました。 卒論と同時進行で挑んだプロジェクト 4年次の進路選択は、兄が大学院に進んでいたり、熊谷のプロジェクトにも関わり続けたりしたかったので大学院進学を決めました。早い段階で進学が決まっていたこともあり、修士論文を書く勉強にもなると考え、卒業論文に挑戦しました。ル・コルビュジエによるロンシャンの礼拝堂を研究のテーマにして「窓から入る光が内部にどう影響を与えるか」といった問いを立て、夏と冬の太陽の角度の違いについて論じました。建物の窓の位置が及ぼす影響や論文の書き方を学ぶことで、大学院に進む準備ができました。 卒業論文と同時並行して熊谷でのプロジェクトに協力していました。アットホームな雰囲気で学生の意見を尊重してくれる環境で「何でも1回言ってみる」というスタンスが次第に育ち、いろいろ挑戦ができました。実際、星川沿いで行われる星川夜市に参加し、星川きらきらプロジェクトを実施し、光るカプセルなどを星川に浮かべるイベントをしたり、YATAIプロジェクトを実施し、折りたたんでコンパクトに移動できる屋台製作や活用をしたりしました。 星川夜市に参加する栗原さん(左) 熊谷まちなか再生エリアプラットフォームには大学3年生から大学院1年生(2020年度~2022年度)の3年間関わり、アイデアや意見を形にする経験ができました。 プロジェクトの成果物を発表した栗原さん(右から2人目) 行田まちなか再生プロジェクトに自身の経験を活かしたい 熊谷でのプロジェクト終了後、千葉大学や他の方から「行田市は歴史や文化、自然など豊富な資源を活用して、今抱える地域課題を解決できるのでは」という提案があり、行田まちなか再生エリアプラットフォームが立ち上がりました。ものつくり大学や商工団体、NPO法人などが中心に官民学連携で協力して、キックオフミーティングが2023年3月に行われ、2023年4月にスタートしました。私も「行田は観光名所があったり、テレビドラマの舞台になったり魅力的な街だ」と感じていたのと、「熊谷のプロジェクトに関わってきた経験を活かせるのでは」と参加することにしました。行田市は足袋産業がかつて盛んだったこともあり、「足袋」と「旅」を掛けて「たび・あるくが楽しい街、住む人々の豊かな暮らしの実現」を目指し、行田まちなか未来ビジョン策定に向けて動き出しました。 行田まちなか再生エリアプラットフォームのミーティング 行田の商店街に自宅兼店舗のカフェを自主設計することに 実は、キックオフミーティングと同時期、行田市内に自宅を建てることが決まっていました。私は大学進学に伴い、福岡から埼玉に来ましたが、兄の結婚を機に2年前、両親も埼玉に移住し、現在一緒に上尾の借家に住んでいます。父には以前から「カフェをやりたい」という夢があり、たまたま行田市の商店街にちょうどいい物件があったため、土地を購入し、自宅兼店舗のカフェを建てることになりました。大学進学をきっかけに埼玉に来て、行田市の大学で学んできたのですが、まさか自分がこの地に住むことになるとは想像もしていませんでした。 今井先生に経緯を話すと「自宅兼店舗のカフェを自主設計してみては」と勧められました。ものづくりが好きで、様々な実習を設備の充実した大学で行い、インターンシップも設計事務所に行き、設計の面白さや楽しさを経験してきた大学生活でもありました。行田まちなか未来ビジョン策定にも関わることになったので、「行田まちなか」にカフェを自主設計することで中心市街地活性化につなげたいと考えました。そして、本学での6年間の学びの集大成として「行田まちなか未来ビジョン策定に向けた中心市街地活性化に関する研究-あるくステーションの設計提案を通して-」を修士論文の研究テーマにすることにしました。 自宅兼店舗のカフェを自主設計する過程で直面した課題とやりがい 自宅兼店舗のカフェの設計を私が自らすることを両親に伝えると、特に父はとても喜んでくれました。自主設計に際し、今井先生の知り合いの工務店が施工を請け負ってくださることになりました。2023年3月から設計の案を考えたのですが、行田市は蔵の街でもあるので「蔵の街並みに合う、まちなかの交流の場としてのカフェの設計」をコンセプトに決めました。現代風の蔵の外観にし、周囲の景観に馴染むような設計にしました。 自宅兼店舗の立面図 先ず直面した課題は限られた予算や坪数の中で、いかに両親の希望に沿った建築設計にするかということでした。2階建ての建物の1階はカフェの店舗に、2階は自宅にといった構想の下、様々な案を練りました。なかなか前に進めない時は今井先生からアドバイスをいただいたことで新たな視点を入れて設計に取り組むことができました、5カ月間構想を練り、繰り返し設計図を書き直し、2023年の夏頃に設計図が完成しました。自主設計したものが実際の建物になっていくのを目にし、達成感を感じています。両親の思いを大切にして自宅兼店舗のカフェを自主設計するやりがいや喜びを体感できたのは、本学での学びや実践があったからこそ叶ったことです。 建築中の店舗兼自宅 行田まちなか未来ビジョン策定に向けた研究を活かしたい 2023年3月から関わっている行田まちなか未来ビジョン策定に向けての行田まちなか再生エリアプラットフォーム。2023年4月から毎月1回まちづくりミュージアムにて定例会を開催したり、講師の先生をお呼びし「行田まちなか再生エリアプラットフォーム・フォーラム」を現時点で3回開催したりして、率先して運営に関わっていますが、なかなか学生の意見が反映されないもどかしさを抱えています。まだ構築段階にあり、1年目なので難しさを感じるのは当然ともいえます。定例会で参加者の発言を記録したり、フォーラム開催時にはアンケートも取ってまとめたりしているのですが、時間がかかり根気もいります。しかし、こういった地道な活動を通し、参加者の声を聞くことで、様々な課題が見えて情報共有もできます。実際少しずつプラットフォームの構築に関わる団体や個人も増えていて、これからが正念場と感じています。 行田市について、正直まだ知らないことが多く、明確にイメージが湧いていないのが実感としてあります。1年間関わってきた中だけでは分からない魅力があるとも思います。修士論文では「行田まちなか未来ビジョン策定に向けた中心市街地活性化に関する研究-あるくステーションの設計提案を通して-」を研究してきたので、「あるくステーションの設計提案」を通して中心市街地活性化につなげられるように今後もものつくり大学の卒業生としてプロジェクトに関わりたいです。 卒業後は都内の内装系の会社に就職し、店舗の設計から施工の仕事に携わることになりますが、地元になる「行田まちなか」の父のカフェに市内外から歩いて来てくださる人たちとの交流を深められたら嬉しいです。 関連リンク ・建設学科 建築技術デザイン研究室(今井研究室) ・ものつくり学研究科WEBページ

-

フラワーデザインアートで駅利用者をHAPPYに!

デザインフェスタ等への展示製作活動を行っている、ものつくりデザイナーズプロジェクト「MDP」は、鴻巣市と鴻巣市観光協会から依頼を受け、地域の魅力発信を目的にしたフラワーデザインアートを制作しました。 2021年度は鴻巣高校、鴻巣女子高校の美術部と協力してJR高崎線鴻巣駅に制作し、2022年度は吹上秋桜高校の美術部も加わり、JR高崎線吹上駅に制作しました。作品は現在も両駅舎を彩っています。 吹上駅のフラワーデザインアートを制作した当時、リーダーだった松本拓樹さん(総合機械学科4年、上記写真右)と、新リーダーの内田颯さん(情報メカトロニクス学科2年、上記写真左)に作品制作について伺いました。 フラワーデザインアートについて 【内田】私たちが手がけるフラワーデザインアートを町おこしの一助にしたいというのが一番の思いでした。そして、鴻巣、吹上の代表的な花や、コウノトリなどを取り入れて華やかにしたい。そういう思いを作品に込めました。吹上駅の作品は、吹上の代表的な花であるコスモスをふんだんに取り入れました。北口、南口の欄間に飾った作品にはその出口にある象徴的な風景を取り入れて、パッと見て方角が分かるように意識しました。北口には元荒川の桜並木を、南口には荒川に架かる水管橋をデザインしています。 【松本】関係者全体の会議で、以前の吹上駅は「北口」「南口」の表示が見づらかったので、大きく表示したいという意見から、北口、南口にある風景を絵にすれば直感的に分かりやすくなるのではという意見が出てデザインが決まっていきました。 デザイン検討の打合せ 南口の欄間に飾られている作品 北口の欄間に飾られている作品 制作過程について 【松本】私たちMDPは、ディレクターとして高校生たちが描いた絵をまとめていきました。一昨年の鴻巣駅の時は、高校の美術部にはレイアウトまでは考えてもらっていませんでした。今回の吹上駅は吹上秋桜高校も加わったこともあり、北口と南口に飾る絵については、各高校からどんな雰囲気で作りたいのか分かるように、ある程度のレイアウト案を考えてもらいました。その上で、3校の美術部には、自由に絵を描いてくださいとお願いしました。 【内田】高校生が紙に描いた絵を一枚一枚、私たちがスキャンしてデータ化しました。白地に描かれている背景を透過して、描かれた花をコピーして反転させたりして、見ていて飽きないように配慮しながらレイアウトしていきました。北口の桜についても、一枚の絵からピンクや白で濃淡をつけてランダムに配置しています。単調にならないように加工したのが特に苦労したところです。 【松本】北口の絵は、高校生から提案されたレイアウトが想定より小さかったんです。そのままでは、絵がスペースの半分もいかないくらいで終わってしまうので、不自然にならない程度に引き伸ばしました。空白を埋めるために桜を多くしたり、最初のレイアウトには無かった灰色のグラデーションを加えたりして整えました。改札を出て左手の柱に飾った作品は、3校に描いてもらった花を私たちでレイアウトしました。この作品は作業量が多く、特に大変でした。四季をイメージして柱を飾るということは決まっていましたが、柱が細いのでどうやって四季を並べるか苦心しました。4面を1面ずつ四季にして並べる案などが出ましたが、最終的に螺旋で四季が流れていくようなデザインになりました。下の方は春をイメージしてパンジーを並べ、真ん中あたりは夏をイメージして向日葵を配置しています。柱に貼る時は、一面全部に絵を描いた状態で柱に巻くことになっていたので、両側の絵が揃うように処理をしています。 改札付近の柱の作品 【内田】窓に貼ったイラストは、当初はステンドグラス風にする予定でしたが、それでは光が遮られてしまい、駅構内が暗くなってしまうため実現できませんでした。イラストの線が細すぎると目立たないし、色をつけると光を遮ってしまうし、折り合いをつけるのに苦労しました。最終的には色の無い線画に落ち着きましたが、できれば色をつけたかったなと思います。普段のプロジェクトの活動であれば、発想を広げることを重視して好きなように作れますが、今回のように公共の場に飾る作品となると様々な制約があることが分かり勉強になりました。 鴻巣女子高校の作品 鴻巣高校の作品 吹上秋桜高校の作品 【内田】今回、作業量が多かったのですが、前例があるというのは非常に助かりました。絵をスキャンしてデータに取り込む方法などは先輩が資料として残してくれていたから作業を効率的に進めることができました。作業は手順どおりにやればできたのですが、鴻巣駅より作業量が多かったため、その作業を一つひとつ終わらせていくことが大変でした。 【松本】鴻巣駅の作品は自由通路の両側に作品を展示していて、一枚の絵を分割して作りました。しかし、吹上駅では絵を3枚制作し、窓に貼るシールの制作もあり、複数の作業になりました。さらに、制作時期が高校の文化祭や私たちの碧蓮祭と重なっていました。高校生も私たちも文化祭で展示する作品の制作もあったので、フラワーデザインアートの制作スケジュールが圧迫されていました。高校生は期末テストもあり、その時期は打合せに参加できない高校生もいたから、意見をまとめたくても思うようにいかないことがありました。 鴻巣駅自由通路に飾られている作品① 鴻巣駅自由通路に飾られている作品② フラワーデザインアートの見どころ 【内田】やっぱり、改札付近の柱の作品です。春夏秋冬をできる限り表現して、どの方向から見ても楽しめるようにレイアウトを考えたので、一周ぐるりと回って見ていただきたいです。この柱は3校が描いた絵でできています。絵のタッチが花によって違っていますが統一感を出せたと思います。それから、欄間に描かれている水管橋や元荒川の桜は、その方向に降りれば現物がありますから、ぜひ見に行っていただきたいです。 【松本】実は、北口の絵にものつくり大学を描くという案もありましたが、コンセプトがフラワーデザインアートだっため人工物より花をたくさん入れたいということもあり、ボツになりました。 【内田】制作中は、見ていて飽きない作品にするということを大切にしていました。町おこしとして協力させていただいているので、デザインに偏りが出ないようにすることも気をつけていました。現場では制約が多く、最初の構想と変わってしまい、断念したこともあるので、もっと華やかにできたという思いはあります。その中で、最善策を探して調整しなくてはならないということが分かりました。きっと、社会に出ても同じようなことは多々あると思いますが一足先に学べました。 【松本】大学でも授業やプロジェクトの活動で展示作品を作りますが、公共の場に展示され、なおかつ大規模な作品の制作に携わったことはありませんでしたから、すごい経験をさせていただいたと思います。それに、MDPだけではなく、鴻巣市の方々や高校生が関わっていて、スケジュールが厳しい中で無事に完成させることができ、リーダーとして安心しました。 【内田】私たちの通常の活動は、個人の自主的な活動が多いので、人をまとめて作業を進めるのは大変でした。だからこそ、プロジェクトとして一丸となって一つの大きな作品を作るというのは新鮮でしたし、皆でものを作る大切さを感じました。学内で限られた人だけに見られる作品と、不特定多数の人の目に触れる作品では達成感が違いました。両駅を利用している市民の方々に少しでも楽しんでもらえたら嬉しいです。フラワーデザインアートは鴻巣駅と吹上駅の2か所で終わってしまいましたが、リーダーを引き継いだ今、共通目標が無くなってしまったので、皆が団結できるようなものを作れないか模索しているところです。目標があると達成するための意志というか、やる気が湧いてくるから、それでプロジェクトが活発になると良いなと思っています。 関連リンク ・ものつくりデザイナーズプロジェクト「MDP」WEBページ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

行田市花いっぱい運動 地域との交流を通じて得た学び

行田市はコロナ禍が続き、需要が低迷している市内の花卉《かき》農家を支援するため、「花いっぱい運動」を開始しました。行田市の観光事業である花手水に合わせて、忍城周辺や水城公園のヴェールカフェ周辺を花で彩っています。ものつくり大学では、建設学科の大竹研究室が、花によるフォトスポットやフラワースポットを制作し、花いっぱい運動に協力しました。今回は、忍城東小路とヴェールカフェ前のフォトスポット制作を担当した笠倉 圭佑さん(建設学科4年)と、忍城址内と浮き城の径のフラワースポット制作を担当した三森 公威さん(ものつくり学研究科1年)に伺いました。 フォトスポット制作が決まった時の気持ち 【笠倉】お話をいただいのが5月で、フォトスポットの設置時期が9月ということで、あまり時間も無く、最初は「できるかな」という気持ちでした。制作に関しては、フォトスポットは、今までに設計した事もありませんし、花についても詳しくないのですが、知らないが故に、逆にデザインの幅広さを感じていました。 【三森】最初は、笠倉さんのサポートというイメージで関わりました。2か所にフォトスポットを作るのだと思っていましたが、話を聞いているうちに他にもフラワースポットを作ることを知り、大竹先生から勧められて、制作を始めました。 フォトスポット、フラワースポットのコンセプト 【笠倉】フォトスポットのコンセプトは「カメラマンも被写体になる人も、花を楽しめるフォトスポット」です。フォトスポット制作の話を聞いたその日の午後には、スケッチを描き始めました。そこで、平面的なフォトスポットだと、被写体になる人から見えるのはカメラマンだけで、花を見られないのは勿体無いなと感じ、最初から奥行きのある立方体のデザインを考えていました。大竹先生からは、「フォトスポットの背後にあるヴェールカフェも背景に使ってみたら」というアドバイスをいただき、借景のヒントを得ました。 笠倉さんが描いたスケッチ ヴェールカフェ前のフォトスポット模型 【三森】フラワースポットは、行田市が月に1度開催している花手水のライトアップイベント「希望の光」をサポートして、より華やかにできるスポットを作ろうと思いました。浮き城の径の池に浮かべたフラワースポットのコンセプトは「浮かぶ行田市」です。池に花手水を作り、忍城の模型を浮かべて、「のぼうの城」の田楽踊りのシーンを作りました。忍城址内のフラワースポットは、番傘と組み合わせる予定だったので、番傘の上でよく回される「枡」をコンセプトにしました。ライトアップのメインである番傘との調和を崩さないことを意識して制作しました。 制作にあたって大学で学んできたことは活かせたか 【笠倉】設計の授業で、人の目線や見え方を学んでいなかったら、平面的なフォトスポットになっていたと思います。自分の好きなように設計するのではなく、使ってもらう人たちに楽しんでもらいたいと考えて作ることができました。 【三森】大学での学びを強く実感したのは、現場で施工している時でした。非常勤講師の先生と学生だけで施工したのですが、私たちは全員、1年生の時に架設の経験をしているため、スムーズに組み立てることができました。元々、2日間かけて単管を組む予定でしたが、1日目で組み終わり、2日目からは花を飾り付ける作業に入ることができました。 制作で苦労したことは 【笠倉】私が花に詳しくないため、花の飾り方は一番苦労しました。始めは、ただ花を吊るすことを考えていましたが、「花と花の間隔や、水やりや花の入れ替え作業の効率も考える必要がある」と行田市の方たちから意見をいただきました。そこで、フォトスポットの高さを低くし、作業をしやすくしました。また、花を斜めに設置すれば花が綺麗に見えると思い、格子状に組んだフェンスに入れる案や、板に丸い穴を開けて花を入れる案などを考えました。試行錯誤する中で、苗のポッドをアーチ状に結ぶ案が出て、試してみたところ強度もあり、花の見え方も綺麗だったので、実際に花を入れて撮った動画を行田市の方たちに見ていただき、強度を確認してもらい、この案に決定しました。 【三森】浮き城の径のフラワースポットは、打合せの時に忍城の模型を持参して、浮く素材を何パターンか提案しながら制作を進めました。花手水に使用する花が、ロス花を使用する関係上、数に限りがあったため、枠のサイズや厚みを調整して、花が綺麗に見えるパターンを探しました。また、池の流れで枠が流れてしまうため、重しの付け方や紐の長さも繰り返し試しました。 施工中の市民の方々の反応は 【笠倉】単管を組んでいる時は、近くを通った人たちから「何を作っているの?」と、たくさんの声をかけていただきました。花を飾り付けていくうちに「あ~、綺麗だね」という声が増えてきて、喜んでもらえていることを実感しました。忍城東小路のフォトスポットは、小学生の通学路になっていたため、単管を組んでいる時に「あ~、ジャングルジム!」って言われたりして、「登っちゃダメだよ」みたいなコミュニケーションがありました。制作中に声をかけていただいて、市民の方たちに注目されている事を感じることができ、嬉しかったです。 【三森】浮き城の径の池に入っている時に「池で花手水やるの?」という感じで、たくさんの方に話しかけられました。池に忍城と船を浮かべている時は、小さい子から中学生まで反応がすごく良かったので、やって良かったと感じました。 学生の視点から見る地域交流は 【三森】授業でものを作る時も、安全性は気にしながら作っていますが、学外にものを作る時は、長く設置されることを考慮して、継続性や見た目の変化を気にする必要があることを学びました。これは、授業では学べない事で、責任を感じました。 【笠倉】色々な条件がある中でものを作るのは難しかったですし、考える事がたくさんありました。ですが、完成した時に見てくれる人の数が学内で制作する時より格段に多く、人に見せるためにものを作るのは初めての経験でしたので、すごくやりがいがありました。大変でしたが、こんな経験はそうそうできないですから、制作できて良かったです。達成感が授業とは段違いでした。 地域と大学のより良い関係とは 【三森】今回のような連携は、学生にとっては経験になりますし、市役所の方たちにとっては新しいアイデアをもらえるということがお互いのメリットかと思います。普通、大学に依頼すると設計はできても、施工は企業に別途依頼すると思いますが、ものつくり大学であれば、設計から施工まで全部できる。できる幅が広いことが、ものつくり大学の強みだと思います。 【笠倉】頼られる大学になっていくと良いと思います。地域から頼られることで、学生は勉強する場ができます。ものつくり大学が作ったものが地域に増えたら、大学の名前も広がっていきますし、大学の外でものを作る経験をした方が絶対に自分の経験になりますから。 今回の学びをどう活かすか 【三森】行政の仕事に就くことを考えているため、行田市の方たちと仕事をできたことが貴重な経験になりました。私は、3Dプリンターやレーザーカッターを活用したデジタルファブリケーションについて研究していますが、レーザーカッターで多くの試作品を作ったことで、有用性や課題が見えてきました。手作業で模型を作ると時間がかかるのですが、レーザーカッターで作ると部材を切る時間は15分くらいで済みます。組み立てはあまり時間がかからず、加工も一定の精度でできるため、デジタルファブリケーションの強みが見えました。 【笠倉】条件がある中での制作で、考える力が身に付いたと思います。そして、知識が無いとそもそも思いつかない、知らない事が多いと何もできないということを実感しました。後は、伝え方が一番大事だと思いました。例えば、単管を組む時に、非常勤講師の先生から、どうやって作ればいいのか聞かれた時に、私は言葉で伝えるのが苦手なので、絵を描いて伝えていました。自分の強みを使って伝える力は大事だなと思いました。どう活かせるかというか、どこでも使える力だということを学べました。 関連リンク 【知・技の創造】装飾が愛着に繋がる 建設学科 デザイン・空間表現研究室(大竹研究室) 建設学科WEBページ