#建設学科

- 新着順

- 人気順

-

現場体験で感じた林業に魅了されて・・・第二の故郷へ就く

林業の機械化が進んだことで、素材生産や森林調査等で女性が活躍する場が増えています。とはいえ、まだまだ3K(きつい、汚い、危険)のイメージは拭えません。その林業の現場に大きな夢を抱いて挑戦する女子学生がいます。 例えば、京都を代表する銘木「北山杉」。古くから北山林業では女性は重要な役割を担っていました。枝打ちや伐採は男性の仕事ですが、加工作業や運搬、苗木の植え付けは主に女性の仕事でした。では、現代の林業女子には仕事はないのでしょうか。近年は機械化が進むことで伐採等の林業現場へも女性が進出することが期待されています。その林業に挑戦する浅野 零さん(建設学科4年)。153㎝の華奢なカラダからは想像できないバイタリティーの源はなにか、感動のインタビューです。 浅野さんのチャレンジ魂を育てたものは何ですか 高校までものづくりとは縁がなかったです。茨城県の生まれですが、小学校4年から中学卒業まで長野県にある人口850人程の村へ山村留学していました。高校は山口県でした。田舎が好きで、今度は瀬戸内海の島でした。山から海へ、です。高校時代は、アーチェリー部に所属していました。強化指定を受けていたことで、3年生では選手として全国大会へ出場しています。強いてものづくりと縁があるなら、山村留学時に仲間と小屋を作ったことでしょうか。その楽しかった思い出は心のどこかにずっとあって、このエピソードはものつくり大学へ進学する時に大学の方にお話しました。大学からすると、私の志望動機が不思議に思えたようでした。 そもそも母の影響というか、子育て方針というか、兄も同じ村に先に山村留学していて、後にカナダへ海外留学をしました。私は茨城→長野→山口→埼玉と国内を巡っていますが、この度、就職で長野へ戻ります。それも山村留学でお世話になった同じ村に戻ります。何でしょうね、Uターンでもなく、Iターンでもなくて。 大学での4年間もパワフルだったのではないですか もちろん普通高校卒なので、ものづくりを学んだのは入学してからです。木に触れることは好きだったので、最初は木工家具の製作に憧れました。角材を加工する授業は楽しかったけれど、そのうち角材になる前の木自体に興味が湧いてきて、林業を意識するようになりました。 1年の秋に「林業体験」のイベントを探して個人で参加しました。木を切って、加工して、その凄さに憧れました。女性も参加しやすいイベントで、参加したのは大方女性でした。人生で初めてチェンソーを使って、木を切りました。そして、垂直に立てた木の幹に切り込みを入れて燃やし、手軽に焚き火が楽しめるスウェーデントーチでの料理を楽しみました。 これをきっかけに林業界への憧れが強くなり、将来仕事として就きたいと思うようになりました。2年次に実施される大学のインターンシップは、長野県飯山市のNPO法人で木材加工に従事しました。3年次では、進路を林業一本に絞ったため、個人的に様々な企業や現場を見学に行きました。そういう意味では決断も早く、行動力もありましたね。いま思えば大学の授業との両立もうまく対処していたように思います。 自らの進むべき道を見つけるまでに、どんな出会いがありましたか 大学では就活を意識した活動と共に、1年次で建築大工3級、2年次で左官2級、造園3級、3年次で造園2級と、とにかく木に関わる資格を取得していきました。生活全てを木に関わっていきたい思いが強かったです。 実は、高校時代に生活していた山口県の林業会社の方に「この世界、女性ではたいへんだけれど、男性とは違う視点で活躍している方がたくさんいるよ」と言われました。その林業会社の方にはオンラインで頻繁に相談に乗っていただきました。「山口においでよ」と何度もお誘いをいただきました。正直、山口へ移住しようという気持ちにもなりました。同時に長野とも連絡を取っていて、情報収集に努めていました。 林業は、国の重要な施策なので、どちらかと言えば昔ながらの堅苦しいイメージを持っていました。でも、民間の小さな林業会社では、自分の技術やスキルがついたらやりたいことをやらせてもらえるような新しい考え方も生まれてきていることを知りました。長野で林業を起業された社長さんと話していると、ぐいぐい引き込まれていきました。その将来を見据えた魅力たっぷりの内容に感激しました。 そして最終的に長野へ就職を決めたのですか もちろん企業方針を何度も聞いて、性格的に合っているなと思いましたし、私が内定をいただいた会社がある村は、小学生の山村留学でお世話になったところでした。この村は私にとって特別です。住むことができる、仕事をすることができるなら恩返しの気持ちを持って戻りたいと強く思いました。会社も林業としては2021年に法人化されたばかり。不思議な縁を感じて、お世話になった村へ帰ろうと思いました。 林業女子としての不安や期待はありますか 林業は3Kと言われます。きつい、汚い、危険ですね。それに林業の現場に出る女性としての問題は、まずトイレ。いまは自然保護の観点から、以前のような現地で処理するようなことは減ってきています。トイレの設置や、山を下って用を足すこともできます。それから力の強さですね。女性ですので、体力は男性と比べて見劣りします。でも機械化も進み、力の問題も徐々に解決してくれそうです。緑の雇用制度で3年間鍛えることができるので、いまはそれが楽しみでなりません。都会にある林業会社では、近年「かっこいい林業」をスローガンにして新しい「K」が生まれています。期待ということでは、いずれキャンプ場を作るという会社の重点方針があります。いまは力不足ですが、ぜひチャレンジしたいです。 林業を通して、森林と地域との新たな価値を創造する繋ぎになるということですね 日本は平野の少ない森林大国です。木があれば、火を起こせる。火を起こしたら、ごはんも炊ける、お風呂も沸かせる。家も建てられるし、生きていく上でのあらゆる繋がりがあります。花粉問題だって、木を切る人がいれば、むしろ空気の循環を良くしてくれる。林業は大切なんですよね。人間の生活の基盤になっていると思っています。 ですから林業を通して、そこに生活する方たちのほのぼのとした幸福感や満足感を充足したいですし、村おこしといった地域の活性化にも非常に興味があります。 大学では様々な検定試験に挑戦しましたが、授業では学べないところまで教えてもらいました。先生方の技術が素晴らしいので、安心して学べます。私はこうした知識や技能・技術は、いずれどこかの場面で役立つと思っています。自分と仕事、自分と社会を繋ぐ力です。その力がないと新たな価値の創造なんてできないです。 視野が広がり、自分の進むべき道を見つけた大学での4年間。いまは卒業制作に仲間と懸命に取り組んでいます。一般家庭のエントランスと庭づくりです。次のステップへ進むために!!! 関連リンク 建設学科WEBページ

-

Japan Steel Bridge Competition 2022 ものつくり大学だからこそ作れる橋梁モデル

建設学科 大垣研究室は、「Japan Steel Bridge Competition(通称:ブリコン)」に毎年出場しています。ブリコンとは、学生が自ら橋の構造を考え、設計、製作(鋼材の切断、溶接、孔開け、塗装)、架設を行い、全国の大学生および高専生の間で競い合う大会です。大会当日は、架設競技、プレゼン競技、載荷競技、美観投票を行います。2022年9月に開催された大会では、大垣研究室から2チームが出場し、Aチームが美観部門1位、Bチームが美観部門2位という成績を収めました。美観部門で1位を受賞したAチームで、プレゼン競技を担当した後藤 七海さん(建設学科4年)、製作を担当した杉本 陸さん(建設学科4年)に伺いました。 どんな橋を目指して作ったか 【後藤】美観と構造を意識しました。美観を重視するためにレンズ型トラス橋を選択しました。構造は、曲線と直線を組み合わせています。昨年のブリコンでは、曲線部分の継手に時間がかかってしまったため、今回は3種類の継手を取り入れ、継手箇所を工夫して架設も意識しました。 製作したレンズ型トラス橋の設計図 プレートで挟むタイプの継手 差し込むタイプの継手 かみ合わせるタイプの継手 美観部門1位に選ばれた理由は 【杉本】シンプルに形だと思います。他のチームも凝った形をした橋はありましたが、鉄骨を1番曲げていたのは私たちでした。私は高校の3年間、溶接と鉄を加工した経験がありますが、真っ直ぐな鉄骨を700℃~800℃くらいの熱で少しずつ曲げるため、ものすごく時間がかかりましたし、難しかったです。加工は、ほぼ一人で作業しました。材料から切り出すのが2~3日、曲げ加工に1週間、溶接に1週間、塗装に3~4日かけて、全体で2週間半かかりました。お昼の12時に大学に来て作業をして、大学から帰るのは夜中の3時とか、1日10時間以上かけて曲げました。本来であれば、2か月かかるような作業を突貫で仕上げました。それでも、大会前夜まで溶接をしていました。 【後藤】部材を決められた箱の中に納めないといけないのですが、設計に甘いところがあって納まりきらなかったため、一度加工したものを削り直し、歪んでしまった部材を大会前夜まで直していました。ビードをあんなに削ったのは初めてだっていうくらい削りました。今年は、アーチ橋を作っている大学が少なかったです。私たち以外にもアーチ橋を作っている大学はありましたが、継手の部分が多くてカクカクしていました。直線を重ねたアーチよりも、鉄骨を曲げてアーチを作った方が綺麗に見えます。 【杉本】他には、塗装も評価されたと思います。私たちの橋は、スクールカラーの茜色をベースにしたキャンディレッドにしましたが、通常、1層から3層くらいで塗装を終わりにするところ、私たちは13層塗りました。シルバーを5~6層、レッドを3~4層、クリアを4層と重ねて塗っていて、車の塗装の層数より多いです。時間をかけた分、仕上りも綺麗になりました。アーチが綺麗でも、塗装が汚かったら、1位を取れていたか分からないです。 今回以上に美観の良い橋は作れるか 【杉本】情報メカトロニクス学科と一緒に製作すればできると思います。建設学科の設備だけでは加工の機械が足りていません。情報メカトロニクス学科には、使いたいと思う設備が全部揃っています。一緒に製作できれば、企業に依頼したのではないかというくらいケタ違いの橋ができると思います。学内に機械は揃っているので、後は使いこなす知識が必要です。 【後藤】ものつくり大学の設備はピカイチだと思います。知識についても、私たちは様々な実習を経験しているから身に付いていると思います。私たちは全員、溶接の資格を持っていますが、他のチームは、溶接担当の人しか持っていないチームもあります。 【杉本】橋の形としては、今回以上のものは作れないと感じます。総合優勝を目指すのであれば、鉄骨を変えて耐力を上げる必要があります。ブリコンで使う材料は「鋼材」とだけ決まっています。鋼材と一言でいっても色々な物がありますから、今使っている鋼材よりも硬い鋼材を使えば総合優勝を狙えるかもしれません。ただ、今より費用がかかり、溶接も加工も大変になるという問題があります。 【後藤】他には、橋を車上橋にすることも考えられます。吊り橋にしてワイヤーを上手く使った形ができたら、今回の橋より格好良い橋ができると思います。ただ、架設にかかる時間と耐力を考えると、今回の橋の形のバランスがベストだと思います。 プレゼン競技で伝えたかったことは 【後藤】大学の実習でも、要点をまとめて施工フローを作っているのですが、それと同じ感覚でプレゼン資料を作りました。文章は少なくして、写真と言葉で伝えることを心がけました。1番伝えたかったのは製作過程です。杉本さんが頑張ってくれた分、うまく伝えたいと思っていました。製作風景の写真を説明していた時に、審査員の方に「企業に依頼したのですか?」と聞かれましたが、杉本さんの作業している写真が学生の作業風景に見えなかったみたいです(笑)。 昨年の大会から成長していたことは 【後藤】チームメンバーとは、1年間一緒に研究をしてきたから、コミュニケーションが上がっています。誰が何をできるのか分かっているため、仕事も振りやすかったです。加工ができるからとか、去年もプレゼンやったからとか、架設のリーダーはまとめる力があるメンバーにやってもらうとか。1年で人となりを知れて、それぞれの得意分野を知れたから仕事を任せることができるようになりました。 総合優勝するために必要なこと 【杉本】自分たちだけで処理しないで、大学全体を巻き込んで作れると良いと思います。今のままでは、加工の知識や技術があっても、他で負けている部分があります。例えば、美観の面では、他のチームにはカラーコーディネーターの資格を持っている人や、デザインのセンスがある人がいます。でも、私たちの橋は、デザインはあまり凝っている方ではありません。そこで、デザインに強い人がいたら、その人のデザインを基に、「じゃあ、こうしたら耐久性も上がるよ」ということができます。また、チームの人員に限りがあり、製作に時間をかける分、設計と解析にかけられる時間が少ない現状があります。 【後藤】他には、アーチ橋ではなく、早く架設できる橋にすることや、知識を深めて解析をしっかり行い、強い構造の橋にすることも考えられます。解析の知識があれば、色々な形をどんどん解析にかけて強い形を検討することができます。今は知識が無いから、解析通りの結果が出ずに、橋が想定以上にたわんでしまっています。 橋梁の魅力は 【杉本】橋は人の目に付くところが魅力です。ビル等の建築物だと自分が製作した鉄骨が隠れてしまいますが、橋なら完成した後も鉄骨が見えます。橋は人が通る所に作りますし、運送がロボットに変わって自動になっても橋が無くなることはありません。 【後藤】単純に橋は格好良いと思っています。そして、橋は人の生活を良くするためにあり、人が住んでいる限り無くなりません。住宅は古くなると壊してしまいますが、橋は補修されてずっと残ります。それに、橋には色々な形があって、変わった形の橋を作ることができるのも魅力です。 ブリコンの経験は今後に活かせるか 【後藤】ブリコンを通じて、色々な形の橋を知りました。私は橋梁関係の企業で施工管理に就くため、工程についても、誰に仕事を振って、次の作業は何か、工程はどの程度あるか、安全やKY(危険予知)等も心がけるようになりました。ブリコンで、設計の知識も製作の知識も身に付き、それぞれの工程についても知ることができました。 【杉本】後藤さんと同じく、設計と製作などの他の工程を担当している人とのコミュニケーションの取り方が身に付いたと思います。他には、今回の製作では工程計画も無く、自分の限界までやってしまったから、しっかり工程計画を作れるようになったら、工程を管理できたかなと思います。 関連リンク 建設学科WEBページ 建設学科 橋梁・構造研究室(大垣研究室)

-

若年者ものづくり競技大会 大会後インタビュー

若年者ものづくり競技大会は、企業等に就業していない20歳以下の若年者のものづくりの技能向上と就業意識を高めるための大会です。技能五輪全国大会の登竜門でもあります。本学では第2回目から毎回出場しています。第17回大会は、2022年7月27日(水)から28日(木)にかけて広島県立広島産業会館にて開催されました。本学からは建設学科より2名が出場し、建築大工職種において銀賞、木材加工職種において敢闘賞を受賞しました。 今回は、2名の受賞者に大会への思いや今後の目標を伺いました。 先輩方からの指導を胸に大会に臨みました 木材加工職種 敢闘賞 建設学科1年 山口 菜さん 幼いころからものづくりに興味があり、中学では木材を使った技術科目の授業が好きで、本棚などを作っていました。その後、建築士になりたいという夢ができ、実習の授業が多いものつくり大学に入学しました。入学後は本格的に木材を加工することが好きになり、何かに挑戦してみたいという気持ちから、若年者ものづくり競技大会出場を目指しました。 指導いただいた先輩方からのアドバイスは、全て参考になるものばかりでした。特に、本番を想定した通し練習では、先輩方に作業ごとのタイムをメモしていただき、時間配分なども一緒に考えていただきました。大会が近づくにつれて、同じようなミスを繰り返してしまうことや、学業とひとり暮らしの両立のなかで練習時間が確保できず、落ち込んでしまうこともありました。しかし、大会で賞を取ることを目標に、心を強く持つことで最後まで頑張ることが出来ました。 大会では、タイムにこだわりましたが、組み立てのタイミングで木材が曲がってしまうなど想定外のミスが重なり、競技時間をオーバーしてしまいました。しかし、最後まで諦めずに完成を目指し、延長時間内に収めることができました。結果が敢闘賞だと分かった時には驚きましたが、一番に家族へ結果を伝え、喜んでもらえたので良かったです。卒業後に就きたい仕事はまだ決めていませんが、今後は技能五輪全国大会への出場を目標に、どんどん練習を重ねて腕を磨きたいと思っています。 険しい道は成長への第一歩。今後も挑戦し続けます! 建築加工職種 銀賞 建設学科 2年 森上 雄介さん 昨年は家具職種で出場しましたが、今年は建築大工職種を先生に薦められました。異なる職種なので技術を学び直すのは大変ですが、険しい道を選択すれば今後の役に立つと考え、建築大工職種に変更して大会に臨みました。練習は、非常勤講師の宮前先生やものつくり大学の卒業生の方にご指導いただきながら、インターンシップ先の宮前工務店で行いました。練習期間では、作業効率を意識しながらより多くの課題を仕上げることによって、大会直前までしっかりと練習を積み重ねることができました。家具職種とは注意を向ける工程が異なるので、新たな学びや、逆に昨年得た技術を活かすことができたと実感しています。また、練習で仕上げた課題の数が歴代の学生の中で多かったことも、今回の受賞に繋がっていると感じています。 大会当日は、昨年の出場経験から大きな緊張はありませんでした。原寸図の作成の際に、設計図を書き直してしまうという減点に繋がるミスはありましたが、常に練習通りを意識しながら、組み立てなど仕上がりに影響の出る箇所はいつもより多く時間を取り、時間内に終了させることができました。応援に駆けつけてくださった先生やOBの先輩と、無事に完成出来たことにホッと胸を撫でおろしました。 結果発表は競技の翌日でした。ドン!と待ち構えていましたが、銀賞受賞を聞いたときはやはり安心しました。すぐに仲間に連絡を入れて、「おめでとう」という声をかけてもらえたので、頑張った甲斐があったなと感じています。今大会では、計画をきちんと練り、時間通りに課題を進めることの大切さを学ぶことができたので、2級建築大工技能士や技能五輪全国大会の出場を視野に挑戦をし続けたいと思います。そのためには、日々の授業を楽しみながら仲間と技術を磨き合い、志を忘れずに過ごすことが重要だと思います。目標は、技能五輪全国大会で金賞受賞です! 関連リンク 若年者ものづくり競技大会出場実績 建設学科WEBページ

-

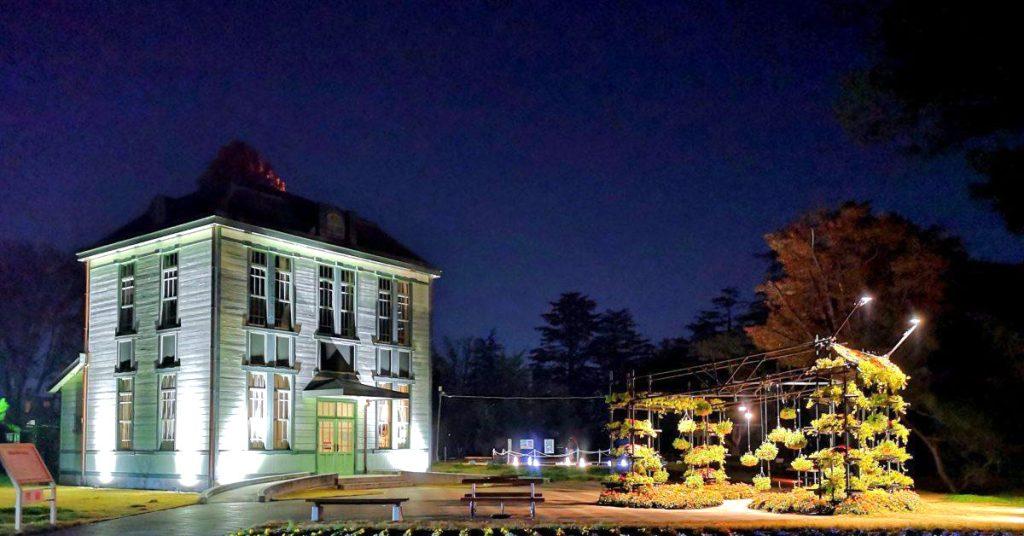

行田市花いっぱい運動 地域との交流を通じて得た学び

行田市はコロナ禍が続き、需要が低迷している市内の花卉《かき》農家を支援するため、「花いっぱい運動」を開始しました。行田市の観光事業である花手水に合わせて、忍城周辺や水城公園のヴェールカフェ周辺を花で彩っています。ものつくり大学では、建設学科の大竹研究室が、花によるフォトスポットやフラワースポットを制作し、花いっぱい運動に協力しました。今回は、忍城東小路とヴェールカフェ前のフォトスポット制作を担当した笠倉 圭佑さん(建設学科4年)と、忍城址内と浮き城の径のフラワースポット制作を担当した三森 公威さん(ものつくり学研究科1年)に伺いました。 フォトスポット制作が決まった時の気持ち 【笠倉】お話をいただいのが5月で、フォトスポットの設置時期が9月ということで、あまり時間も無く、最初は「できるかな」という気持ちでした。制作に関しては、フォトスポットは、今までに設計した事もありませんし、花についても詳しくないのですが、知らないが故に、逆にデザインの幅広さを感じていました。 【三森】最初は、笠倉さんのサポートというイメージで関わりました。2か所にフォトスポットを作るのだと思っていましたが、話を聞いているうちに他にもフラワースポットを作ることを知り、大竹先生から勧められて、制作を始めました。 フォトスポット、フラワースポットのコンセプト 【笠倉】フォトスポットのコンセプトは「カメラマンも被写体になる人も、花を楽しめるフォトスポット」です。フォトスポット制作の話を聞いたその日の午後には、スケッチを描き始めました。そこで、平面的なフォトスポットだと、被写体になる人から見えるのはカメラマンだけで、花を見られないのは勿体無いなと感じ、最初から奥行きのある立方体のデザインを考えていました。大竹先生からは、「フォトスポットの背後にあるヴェールカフェも背景に使ってみたら」というアドバイスをいただき、借景のヒントを得ました。 笠倉さんが描いたスケッチ ヴェールカフェ前のフォトスポット模型 【三森】フラワースポットは、行田市が月に1度開催している花手水のライトアップイベント「希望の光」をサポートして、より華やかにできるスポットを作ろうと思いました。浮き城の径の池に浮かべたフラワースポットのコンセプトは「浮かぶ行田市」です。池に花手水を作り、忍城の模型を浮かべて、「のぼうの城」の田楽踊りのシーンを作りました。忍城址内のフラワースポットは、番傘と組み合わせる予定だったので、番傘の上でよく回される「枡」をコンセプトにしました。ライトアップのメインである番傘との調和を崩さないことを意識して制作しました。 制作にあたって大学で学んできたことは活かせたか 【笠倉】設計の授業で、人の目線や見え方を学んでいなかったら、平面的なフォトスポットになっていたと思います。自分の好きなように設計するのではなく、使ってもらう人たちに楽しんでもらいたいと考えて作ることができました。 【三森】大学での学びを強く実感したのは、現場で施工している時でした。非常勤講師の先生と学生だけで施工したのですが、私たちは全員、1年生の時に架設の経験をしているため、スムーズに組み立てることができました。元々、2日間かけて単管を組む予定でしたが、1日目で組み終わり、2日目からは花を飾り付ける作業に入ることができました。 制作で苦労したことは 【笠倉】私が花に詳しくないため、花の飾り方は一番苦労しました。始めは、ただ花を吊るすことを考えていましたが、「花と花の間隔や、水やりや花の入れ替え作業の効率も考える必要がある」と行田市の方たちから意見をいただきました。そこで、フォトスポットの高さを低くし、作業をしやすくしました。また、花を斜めに設置すれば花が綺麗に見えると思い、格子状に組んだフェンスに入れる案や、板に丸い穴を開けて花を入れる案などを考えました。試行錯誤する中で、苗のポッドをアーチ状に結ぶ案が出て、試してみたところ強度もあり、花の見え方も綺麗だったので、実際に花を入れて撮った動画を行田市の方たちに見ていただき、強度を確認してもらい、この案に決定しました。 【三森】浮き城の径のフラワースポットは、打合せの時に忍城の模型を持参して、浮く素材を何パターンか提案しながら制作を進めました。花手水に使用する花が、ロス花を使用する関係上、数に限りがあったため、枠のサイズや厚みを調整して、花が綺麗に見えるパターンを探しました。また、池の流れで枠が流れてしまうため、重しの付け方や紐の長さも繰り返し試しました。 施工中の市民の方々の反応は 【笠倉】単管を組んでいる時は、近くを通った人たちから「何を作っているの?」と、たくさんの声をかけていただきました。花を飾り付けていくうちに「あ~、綺麗だね」という声が増えてきて、喜んでもらえていることを実感しました。忍城東小路のフォトスポットは、小学生の通学路になっていたため、単管を組んでいる時に「あ~、ジャングルジム!」って言われたりして、「登っちゃダメだよ」みたいなコミュニケーションがありました。制作中に声をかけていただいて、市民の方たちに注目されている事を感じることができ、嬉しかったです。 【三森】浮き城の径の池に入っている時に「池で花手水やるの?」という感じで、たくさんの方に話しかけられました。池に忍城と船を浮かべている時は、小さい子から中学生まで反応がすごく良かったので、やって良かったと感じました。 学生の視点から見る地域交流は 【三森】授業でものを作る時も、安全性は気にしながら作っていますが、学外にものを作る時は、長く設置されることを考慮して、継続性や見た目の変化を気にする必要があることを学びました。これは、授業では学べない事で、責任を感じました。 【笠倉】色々な条件がある中でものを作るのは難しかったですし、考える事がたくさんありました。ですが、完成した時に見てくれる人の数が学内で制作する時より格段に多く、人に見せるためにものを作るのは初めての経験でしたので、すごくやりがいがありました。大変でしたが、こんな経験はそうそうできないですから、制作できて良かったです。達成感が授業とは段違いでした。 地域と大学のより良い関係とは 【三森】今回のような連携は、学生にとっては経験になりますし、市役所の方たちにとっては新しいアイデアをもらえるということがお互いのメリットかと思います。普通、大学に依頼すると設計はできても、施工は企業に別途依頼すると思いますが、ものつくり大学であれば、設計から施工まで全部できる。できる幅が広いことが、ものつくり大学の強みだと思います。 【笠倉】頼られる大学になっていくと良いと思います。地域から頼られることで、学生は勉強する場ができます。ものつくり大学が作ったものが地域に増えたら、大学の名前も広がっていきますし、大学の外でものを作る経験をした方が絶対に自分の経験になりますから。 今回の学びをどう活かすか 【三森】行政の仕事に就くことを考えているため、行田市の方たちと仕事をできたことが貴重な経験になりました。私は、3Dプリンターやレーザーカッターを活用したデジタルファブリケーションについて研究していますが、レーザーカッターで多くの試作品を作ったことで、有用性や課題が見えてきました。手作業で模型を作ると時間がかかるのですが、レーザーカッターで作ると部材を切る時間は15分くらいで済みます。組み立てはあまり時間がかからず、加工も一定の精度でできるため、デジタルファブリケーションの強みが見えました。 【笠倉】条件がある中での制作で、考える力が身に付いたと思います。そして、知識が無いとそもそも思いつかない、知らない事が多いと何もできないということを実感しました。後は、伝え方が一番大事だと思いました。例えば、単管を組む時に、非常勤講師の先生から、どうやって作ればいいのか聞かれた時に、私は言葉で伝えるのが苦手なので、絵を描いて伝えていました。自分の強みを使って伝える力は大事だなと思いました。どう活かせるかというか、どこでも使える力だということを学べました。 関連リンク 【知・技の創造】装飾が愛着に繋がる 建設学科 デザイン・空間表現研究室(大竹研究室) 建設学科WEBページ

-

現場体験で感じた林業に魅了されて・・・第二の故郷へ就く

林業の機械化が進んだことで、素材生産や森林調査等で女性が活躍する場が増えています。とはいえ、まだまだ3K(きつい、汚い、危険)のイメージは拭えません。その林業の現場に大きな夢を抱いて挑戦する女子学生がいます。 例えば、京都を代表する銘木「北山杉」。古くから北山林業では女性は重要な役割を担っていました。枝打ちや伐採は男性の仕事ですが、加工作業や運搬、苗木の植え付けは主に女性の仕事でした。では、現代の林業女子には仕事はないのでしょうか。近年は機械化が進むことで伐採等の林業現場へも女性が進出することが期待されています。その林業に挑戦する浅野 零さん(建設学科4年)。153㎝の華奢なカラダからは想像できないバイタリティーの源はなにか、感動のインタビューです。 浅野さんのチャレンジ魂を育てたものは何ですか 高校までものづくりとは縁がなかったです。茨城県の生まれですが、小学校4年から中学卒業まで長野県にある人口850人程の村へ山村留学していました。高校は山口県でした。田舎が好きで、今度は瀬戸内海の島でした。山から海へ、です。高校時代は、アーチェリー部に所属していました。強化指定を受けていたことで、3年生では選手として全国大会へ出場しています。強いてものづくりと縁があるなら、山村留学時に仲間と小屋を作ったことでしょうか。その楽しかった思い出は心のどこかにずっとあって、このエピソードはものつくり大学へ進学する時に大学の方にお話しました。大学からすると、私の志望動機が不思議に思えたようでした。 そもそも母の影響というか、子育て方針というか、兄も同じ村に先に山村留学していて、後にカナダへ海外留学をしました。私は茨城→長野→山口→埼玉と国内を巡っていますが、この度、就職で長野へ戻ります。それも山村留学でお世話になった同じ村に戻ります。何でしょうね、Uターンでもなく、Iターンでもなくて。 大学での4年間もパワフルだったのではないですか もちろん普通高校卒なので、ものづくりを学んだのは入学してからです。木に触れることは好きだったので、最初は木工家具の製作に憧れました。角材を加工する授業は楽しかったけれど、そのうち角材になる前の木自体に興味が湧いてきて、林業を意識するようになりました。 1年の秋に「林業体験」のイベントを探して個人で参加しました。木を切って、加工して、その凄さに憧れました。女性も参加しやすいイベントで、参加したのは大方女性でした。人生で初めてチェンソーを使って、木を切りました。そして、垂直に立てた木の幹に切り込みを入れて燃やし、手軽に焚き火が楽しめるスウェーデントーチでの料理を楽しみました。 これをきっかけに林業界への憧れが強くなり、将来仕事として就きたいと思うようになりました。2年次に実施される大学のインターンシップは、長野県飯山市のNPO法人で木材加工に従事しました。3年次では、進路を林業一本に絞ったため、個人的に様々な企業や現場を見学に行きました。そういう意味では決断も早く、行動力もありましたね。いま思えば大学の授業との両立もうまく対処していたように思います。 自らの進むべき道を見つけるまでに、どんな出会いがありましたか 大学では就活を意識した活動と共に、1年次で建築大工3級、2年次で左官2級、造園3級、3年次で造園2級と、とにかく木に関わる資格を取得していきました。生活全てを木に関わっていきたい思いが強かったです。 実は、高校時代に生活していた山口県の林業会社の方に「この世界、女性ではたいへんだけれど、男性とは違う視点で活躍している方がたくさんいるよ」と言われました。その林業会社の方にはオンラインで頻繁に相談に乗っていただきました。「山口においでよ」と何度もお誘いをいただきました。正直、山口へ移住しようという気持ちにもなりました。同時に長野とも連絡を取っていて、情報収集に努めていました。 林業は、国の重要な施策なので、どちらかと言えば昔ながらの堅苦しいイメージを持っていました。でも、民間の小さな林業会社では、自分の技術やスキルがついたらやりたいことをやらせてもらえるような新しい考え方も生まれてきていることを知りました。長野で林業を起業された社長さんと話していると、ぐいぐい引き込まれていきました。その将来を見据えた魅力たっぷりの内容に感激しました。 そして最終的に長野へ就職を決めたのですか もちろん企業方針を何度も聞いて、性格的に合っているなと思いましたし、私が内定をいただいた会社がある村は、小学生の山村留学でお世話になったところでした。この村は私にとって特別です。住むことができる、仕事をすることができるなら恩返しの気持ちを持って戻りたいと強く思いました。会社も林業としては2021年に法人化されたばかり。不思議な縁を感じて、お世話になった村へ帰ろうと思いました。 林業女子としての不安や期待はありますか 林業は3Kと言われます。きつい、汚い、危険ですね。それに林業の現場に出る女性としての問題は、まずトイレ。いまは自然保護の観点から、以前のような現地で処理するようなことは減ってきています。トイレの設置や、山を下って用を足すこともできます。それから力の強さですね。女性ですので、体力は男性と比べて見劣りします。でも機械化も進み、力の問題も徐々に解決してくれそうです。緑の雇用制度で3年間鍛えることができるので、いまはそれが楽しみでなりません。都会にある林業会社では、近年「かっこいい林業」をスローガンにして新しい「K」が生まれています。期待ということでは、いずれキャンプ場を作るという会社の重点方針があります。いまは力不足ですが、ぜひチャレンジしたいです。 林業を通して、森林と地域との新たな価値を創造する繋ぎになるということですね 日本は平野の少ない森林大国です。木があれば、火を起こせる。火を起こしたら、ごはんも炊ける、お風呂も沸かせる。家も建てられるし、生きていく上でのあらゆる繋がりがあります。花粉問題だって、木を切る人がいれば、むしろ空気の循環を良くしてくれる。林業は大切なんですよね。人間の生活の基盤になっていると思っています。 ですから林業を通して、そこに生活する方たちのほのぼのとした幸福感や満足感を充足したいですし、村おこしといった地域の活性化にも非常に興味があります。 大学では様々な検定試験に挑戦しましたが、授業では学べないところまで教えてもらいました。先生方の技術が素晴らしいので、安心して学べます。私はこうした知識や技能・技術は、いずれどこかの場面で役立つと思っています。自分と仕事、自分と社会を繋ぐ力です。その力がないと新たな価値の創造なんてできないです。 視野が広がり、自分の進むべき道を見つけた大学での4年間。いまは卒業制作に仲間と懸命に取り組んでいます。一般家庭のエントランスと庭づくりです。次のステップへ進むために!!! 関連リンク 建設学科WEBページ

-

Japan Steel Bridge Competition 2022 ものつくり大学だからこそ作れる橋梁モデル

建設学科 大垣研究室は、「Japan Steel Bridge Competition(通称:ブリコン)」に毎年出場しています。ブリコンとは、学生が自ら橋の構造を考え、設計、製作(鋼材の切断、溶接、孔開け、塗装)、架設を行い、全国の大学生および高専生の間で競い合う大会です。大会当日は、架設競技、プレゼン競技、載荷競技、美観投票を行います。2022年9月に開催された大会では、大垣研究室から2チームが出場し、Aチームが美観部門1位、Bチームが美観部門2位という成績を収めました。美観部門で1位を受賞したAチームで、プレゼン競技を担当した後藤 七海さん(建設学科4年)、製作を担当した杉本 陸さん(建設学科4年)に伺いました。 どんな橋を目指して作ったか 【後藤】美観と構造を意識しました。美観を重視するためにレンズ型トラス橋を選択しました。構造は、曲線と直線を組み合わせています。昨年のブリコンでは、曲線部分の継手に時間がかかってしまったため、今回は3種類の継手を取り入れ、継手箇所を工夫して架設も意識しました。 製作したレンズ型トラス橋の設計図 プレートで挟むタイプの継手 差し込むタイプの継手 かみ合わせるタイプの継手 美観部門1位に選ばれた理由は 【杉本】シンプルに形だと思います。他のチームも凝った形をした橋はありましたが、鉄骨を1番曲げていたのは私たちでした。私は高校の3年間、溶接と鉄を加工した経験がありますが、真っ直ぐな鉄骨を700℃~800℃くらいの熱で少しずつ曲げるため、ものすごく時間がかかりましたし、難しかったです。加工は、ほぼ一人で作業しました。材料から切り出すのが2~3日、曲げ加工に1週間、溶接に1週間、塗装に3~4日かけて、全体で2週間半かかりました。お昼の12時に大学に来て作業をして、大学から帰るのは夜中の3時とか、1日10時間以上かけて曲げました。本来であれば、2か月かかるような作業を突貫で仕上げました。それでも、大会前夜まで溶接をしていました。 【後藤】部材を決められた箱の中に納めないといけないのですが、設計に甘いところがあって納まりきらなかったため、一度加工したものを削り直し、歪んでしまった部材を大会前夜まで直していました。ビードをあんなに削ったのは初めてだっていうくらい削りました。今年は、アーチ橋を作っている大学が少なかったです。私たち以外にもアーチ橋を作っている大学はありましたが、継手の部分が多くてカクカクしていました。直線を重ねたアーチよりも、鉄骨を曲げてアーチを作った方が綺麗に見えます。 【杉本】他には、塗装も評価されたと思います。私たちの橋は、スクールカラーの茜色をベースにしたキャンディレッドにしましたが、通常、1層から3層くらいで塗装を終わりにするところ、私たちは13層塗りました。シルバーを5~6層、レッドを3~4層、クリアを4層と重ねて塗っていて、車の塗装の層数より多いです。時間をかけた分、仕上りも綺麗になりました。アーチが綺麗でも、塗装が汚かったら、1位を取れていたか分からないです。 今回以上に美観の良い橋は作れるか 【杉本】情報メカトロニクス学科と一緒に製作すればできると思います。建設学科の設備だけでは加工の機械が足りていません。情報メカトロニクス学科には、使いたいと思う設備が全部揃っています。一緒に製作できれば、企業に依頼したのではないかというくらいケタ違いの橋ができると思います。学内に機械は揃っているので、後は使いこなす知識が必要です。 【後藤】ものつくり大学の設備はピカイチだと思います。知識についても、私たちは様々な実習を経験しているから身に付いていると思います。私たちは全員、溶接の資格を持っていますが、他のチームは、溶接担当の人しか持っていないチームもあります。 【杉本】橋の形としては、今回以上のものは作れないと感じます。総合優勝を目指すのであれば、鉄骨を変えて耐力を上げる必要があります。ブリコンで使う材料は「鋼材」とだけ決まっています。鋼材と一言でいっても色々な物がありますから、今使っている鋼材よりも硬い鋼材を使えば総合優勝を狙えるかもしれません。ただ、今より費用がかかり、溶接も加工も大変になるという問題があります。 【後藤】他には、橋を車上橋にすることも考えられます。吊り橋にしてワイヤーを上手く使った形ができたら、今回の橋より格好良い橋ができると思います。ただ、架設にかかる時間と耐力を考えると、今回の橋の形のバランスがベストだと思います。 プレゼン競技で伝えたかったことは 【後藤】大学の実習でも、要点をまとめて施工フローを作っているのですが、それと同じ感覚でプレゼン資料を作りました。文章は少なくして、写真と言葉で伝えることを心がけました。1番伝えたかったのは製作過程です。杉本さんが頑張ってくれた分、うまく伝えたいと思っていました。製作風景の写真を説明していた時に、審査員の方に「企業に依頼したのですか?」と聞かれましたが、杉本さんの作業している写真が学生の作業風景に見えなかったみたいです(笑)。 昨年の大会から成長していたことは 【後藤】チームメンバーとは、1年間一緒に研究をしてきたから、コミュニケーションが上がっています。誰が何をできるのか分かっているため、仕事も振りやすかったです。加工ができるからとか、去年もプレゼンやったからとか、架設のリーダーはまとめる力があるメンバーにやってもらうとか。1年で人となりを知れて、それぞれの得意分野を知れたから仕事を任せることができるようになりました。 総合優勝するために必要なこと 【杉本】自分たちだけで処理しないで、大学全体を巻き込んで作れると良いと思います。今のままでは、加工の知識や技術があっても、他で負けている部分があります。例えば、美観の面では、他のチームにはカラーコーディネーターの資格を持っている人や、デザインのセンスがある人がいます。でも、私たちの橋は、デザインはあまり凝っている方ではありません。そこで、デザインに強い人がいたら、その人のデザインを基に、「じゃあ、こうしたら耐久性も上がるよ」ということができます。また、チームの人員に限りがあり、製作に時間をかける分、設計と解析にかけられる時間が少ない現状があります。 【後藤】他には、アーチ橋ではなく、早く架設できる橋にすることや、知識を深めて解析をしっかり行い、強い構造の橋にすることも考えられます。解析の知識があれば、色々な形をどんどん解析にかけて強い形を検討することができます。今は知識が無いから、解析通りの結果が出ずに、橋が想定以上にたわんでしまっています。 橋梁の魅力は 【杉本】橋は人の目に付くところが魅力です。ビル等の建築物だと自分が製作した鉄骨が隠れてしまいますが、橋なら完成した後も鉄骨が見えます。橋は人が通る所に作りますし、運送がロボットに変わって自動になっても橋が無くなることはありません。 【後藤】単純に橋は格好良いと思っています。そして、橋は人の生活を良くするためにあり、人が住んでいる限り無くなりません。住宅は古くなると壊してしまいますが、橋は補修されてずっと残ります。それに、橋には色々な形があって、変わった形の橋を作ることができるのも魅力です。 ブリコンの経験は今後に活かせるか 【後藤】ブリコンを通じて、色々な形の橋を知りました。私は橋梁関係の企業で施工管理に就くため、工程についても、誰に仕事を振って、次の作業は何か、工程はどの程度あるか、安全やKY(危険予知)等も心がけるようになりました。ブリコンで、設計の知識も製作の知識も身に付き、それぞれの工程についても知ることができました。 【杉本】後藤さんと同じく、設計と製作などの他の工程を担当している人とのコミュニケーションの取り方が身に付いたと思います。他には、今回の製作では工程計画も無く、自分の限界までやってしまったから、しっかり工程計画を作れるようになったら、工程を管理できたかなと思います。 関連リンク 建設学科WEBページ 建設学科 橋梁・構造研究室(大垣研究室)

-

若年者ものづくり競技大会 大会後インタビュー

若年者ものづくり競技大会は、企業等に就業していない20歳以下の若年者のものづくりの技能向上と就業意識を高めるための大会です。技能五輪全国大会の登竜門でもあります。本学では第2回目から毎回出場しています。第17回大会は、2022年7月27日(水)から28日(木)にかけて広島県立広島産業会館にて開催されました。本学からは建設学科より2名が出場し、建築大工職種において銀賞、木材加工職種において敢闘賞を受賞しました。 今回は、2名の受賞者に大会への思いや今後の目標を伺いました。 先輩方からの指導を胸に大会に臨みました 木材加工職種 敢闘賞 建設学科1年 山口 菜さん 幼いころからものづくりに興味があり、中学では木材を使った技術科目の授業が好きで、本棚などを作っていました。その後、建築士になりたいという夢ができ、実習の授業が多いものつくり大学に入学しました。入学後は本格的に木材を加工することが好きになり、何かに挑戦してみたいという気持ちから、若年者ものづくり競技大会出場を目指しました。 指導いただいた先輩方からのアドバイスは、全て参考になるものばかりでした。特に、本番を想定した通し練習では、先輩方に作業ごとのタイムをメモしていただき、時間配分なども一緒に考えていただきました。大会が近づくにつれて、同じようなミスを繰り返してしまうことや、学業とひとり暮らしの両立のなかで練習時間が確保できず、落ち込んでしまうこともありました。しかし、大会で賞を取ることを目標に、心を強く持つことで最後まで頑張ることが出来ました。 大会では、タイムにこだわりましたが、組み立てのタイミングで木材が曲がってしまうなど想定外のミスが重なり、競技時間をオーバーしてしまいました。しかし、最後まで諦めずに完成を目指し、延長時間内に収めることができました。結果が敢闘賞だと分かった時には驚きましたが、一番に家族へ結果を伝え、喜んでもらえたので良かったです。卒業後に就きたい仕事はまだ決めていませんが、今後は技能五輪全国大会への出場を目標に、どんどん練習を重ねて腕を磨きたいと思っています。 険しい道は成長への第一歩。今後も挑戦し続けます! 建築加工職種 銀賞 建設学科 2年 森上 雄介さん 昨年は家具職種で出場しましたが、今年は建築大工職種を先生に薦められました。異なる職種なので技術を学び直すのは大変ですが、険しい道を選択すれば今後の役に立つと考え、建築大工職種に変更して大会に臨みました。練習は、非常勤講師の宮前先生やものつくり大学の卒業生の方にご指導いただきながら、インターンシップ先の宮前工務店で行いました。練習期間では、作業効率を意識しながらより多くの課題を仕上げることによって、大会直前までしっかりと練習を積み重ねることができました。家具職種とは注意を向ける工程が異なるので、新たな学びや、逆に昨年得た技術を活かすことができたと実感しています。また、練習で仕上げた課題の数が歴代の学生の中で多かったことも、今回の受賞に繋がっていると感じています。 大会当日は、昨年の出場経験から大きな緊張はありませんでした。原寸図の作成の際に、設計図を書き直してしまうという減点に繋がるミスはありましたが、常に練習通りを意識しながら、組み立てなど仕上がりに影響の出る箇所はいつもより多く時間を取り、時間内に終了させることができました。応援に駆けつけてくださった先生やOBの先輩と、無事に完成出来たことにホッと胸を撫でおろしました。 結果発表は競技の翌日でした。ドン!と待ち構えていましたが、銀賞受賞を聞いたときはやはり安心しました。すぐに仲間に連絡を入れて、「おめでとう」という声をかけてもらえたので、頑張った甲斐があったなと感じています。今大会では、計画をきちんと練り、時間通りに課題を進めることの大切さを学ぶことができたので、2級建築大工技能士や技能五輪全国大会の出場を視野に挑戦をし続けたいと思います。そのためには、日々の授業を楽しみながら仲間と技術を磨き合い、志を忘れずに過ごすことが重要だと思います。目標は、技能五輪全国大会で金賞受賞です! 関連リンク 若年者ものづくり競技大会出場実績 建設学科WEBページ

-

行田市花いっぱい運動 地域との交流を通じて得た学び

行田市はコロナ禍が続き、需要が低迷している市内の花卉《かき》農家を支援するため、「花いっぱい運動」を開始しました。行田市の観光事業である花手水に合わせて、忍城周辺や水城公園のヴェールカフェ周辺を花で彩っています。ものつくり大学では、建設学科の大竹研究室が、花によるフォトスポットやフラワースポットを制作し、花いっぱい運動に協力しました。今回は、忍城東小路とヴェールカフェ前のフォトスポット制作を担当した笠倉 圭佑さん(建設学科4年)と、忍城址内と浮き城の径のフラワースポット制作を担当した三森 公威さん(ものつくり学研究科1年)に伺いました。 フォトスポット制作が決まった時の気持ち 【笠倉】お話をいただいのが5月で、フォトスポットの設置時期が9月ということで、あまり時間も無く、最初は「できるかな」という気持ちでした。制作に関しては、フォトスポットは、今までに設計した事もありませんし、花についても詳しくないのですが、知らないが故に、逆にデザインの幅広さを感じていました。 【三森】最初は、笠倉さんのサポートというイメージで関わりました。2か所にフォトスポットを作るのだと思っていましたが、話を聞いているうちに他にもフラワースポットを作ることを知り、大竹先生から勧められて、制作を始めました。 フォトスポット、フラワースポットのコンセプト 【笠倉】フォトスポットのコンセプトは「カメラマンも被写体になる人も、花を楽しめるフォトスポット」です。フォトスポット制作の話を聞いたその日の午後には、スケッチを描き始めました。そこで、平面的なフォトスポットだと、被写体になる人から見えるのはカメラマンだけで、花を見られないのは勿体無いなと感じ、最初から奥行きのある立方体のデザインを考えていました。大竹先生からは、「フォトスポットの背後にあるヴェールカフェも背景に使ってみたら」というアドバイスをいただき、借景のヒントを得ました。 笠倉さんが描いたスケッチ ヴェールカフェ前のフォトスポット模型 【三森】フラワースポットは、行田市が月に1度開催している花手水のライトアップイベント「希望の光」をサポートして、より華やかにできるスポットを作ろうと思いました。浮き城の径の池に浮かべたフラワースポットのコンセプトは「浮かぶ行田市」です。池に花手水を作り、忍城の模型を浮かべて、「のぼうの城」の田楽踊りのシーンを作りました。忍城址内のフラワースポットは、番傘と組み合わせる予定だったので、番傘の上でよく回される「枡」をコンセプトにしました。ライトアップのメインである番傘との調和を崩さないことを意識して制作しました。 制作にあたって大学で学んできたことは活かせたか 【笠倉】設計の授業で、人の目線や見え方を学んでいなかったら、平面的なフォトスポットになっていたと思います。自分の好きなように設計するのではなく、使ってもらう人たちに楽しんでもらいたいと考えて作ることができました。 【三森】大学での学びを強く実感したのは、現場で施工している時でした。非常勤講師の先生と学生だけで施工したのですが、私たちは全員、1年生の時に架設の経験をしているため、スムーズに組み立てることができました。元々、2日間かけて単管を組む予定でしたが、1日目で組み終わり、2日目からは花を飾り付ける作業に入ることができました。 制作で苦労したことは 【笠倉】私が花に詳しくないため、花の飾り方は一番苦労しました。始めは、ただ花を吊るすことを考えていましたが、「花と花の間隔や、水やりや花の入れ替え作業の効率も考える必要がある」と行田市の方たちから意見をいただきました。そこで、フォトスポットの高さを低くし、作業をしやすくしました。また、花を斜めに設置すれば花が綺麗に見えると思い、格子状に組んだフェンスに入れる案や、板に丸い穴を開けて花を入れる案などを考えました。試行錯誤する中で、苗のポッドをアーチ状に結ぶ案が出て、試してみたところ強度もあり、花の見え方も綺麗だったので、実際に花を入れて撮った動画を行田市の方たちに見ていただき、強度を確認してもらい、この案に決定しました。 【三森】浮き城の径のフラワースポットは、打合せの時に忍城の模型を持参して、浮く素材を何パターンか提案しながら制作を進めました。花手水に使用する花が、ロス花を使用する関係上、数に限りがあったため、枠のサイズや厚みを調整して、花が綺麗に見えるパターンを探しました。また、池の流れで枠が流れてしまうため、重しの付け方や紐の長さも繰り返し試しました。 施工中の市民の方々の反応は 【笠倉】単管を組んでいる時は、近くを通った人たちから「何を作っているの?」と、たくさんの声をかけていただきました。花を飾り付けていくうちに「あ~、綺麗だね」という声が増えてきて、喜んでもらえていることを実感しました。忍城東小路のフォトスポットは、小学生の通学路になっていたため、単管を組んでいる時に「あ~、ジャングルジム!」って言われたりして、「登っちゃダメだよ」みたいなコミュニケーションがありました。制作中に声をかけていただいて、市民の方たちに注目されている事を感じることができ、嬉しかったです。 【三森】浮き城の径の池に入っている時に「池で花手水やるの?」という感じで、たくさんの方に話しかけられました。池に忍城と船を浮かべている時は、小さい子から中学生まで反応がすごく良かったので、やって良かったと感じました。 学生の視点から見る地域交流は 【三森】授業でものを作る時も、安全性は気にしながら作っていますが、学外にものを作る時は、長く設置されることを考慮して、継続性や見た目の変化を気にする必要があることを学びました。これは、授業では学べない事で、責任を感じました。 【笠倉】色々な条件がある中でものを作るのは難しかったですし、考える事がたくさんありました。ですが、完成した時に見てくれる人の数が学内で制作する時より格段に多く、人に見せるためにものを作るのは初めての経験でしたので、すごくやりがいがありました。大変でしたが、こんな経験はそうそうできないですから、制作できて良かったです。達成感が授業とは段違いでした。 地域と大学のより良い関係とは 【三森】今回のような連携は、学生にとっては経験になりますし、市役所の方たちにとっては新しいアイデアをもらえるということがお互いのメリットかと思います。普通、大学に依頼すると設計はできても、施工は企業に別途依頼すると思いますが、ものつくり大学であれば、設計から施工まで全部できる。できる幅が広いことが、ものつくり大学の強みだと思います。 【笠倉】頼られる大学になっていくと良いと思います。地域から頼られることで、学生は勉強する場ができます。ものつくり大学が作ったものが地域に増えたら、大学の名前も広がっていきますし、大学の外でものを作る経験をした方が絶対に自分の経験になりますから。 今回の学びをどう活かすか 【三森】行政の仕事に就くことを考えているため、行田市の方たちと仕事をできたことが貴重な経験になりました。私は、3Dプリンターやレーザーカッターを活用したデジタルファブリケーションについて研究していますが、レーザーカッターで多くの試作品を作ったことで、有用性や課題が見えてきました。手作業で模型を作ると時間がかかるのですが、レーザーカッターで作ると部材を切る時間は15分くらいで済みます。組み立てはあまり時間がかからず、加工も一定の精度でできるため、デジタルファブリケーションの強みが見えました。 【笠倉】条件がある中での制作で、考える力が身に付いたと思います。そして、知識が無いとそもそも思いつかない、知らない事が多いと何もできないということを実感しました。後は、伝え方が一番大事だと思いました。例えば、単管を組む時に、非常勤講師の先生から、どうやって作ればいいのか聞かれた時に、私は言葉で伝えるのが苦手なので、絵を描いて伝えていました。自分の強みを使って伝える力は大事だなと思いました。どう活かせるかというか、どこでも使える力だということを学べました。 関連リンク 【知・技の創造】装飾が愛着に繋がる 建設学科 デザイン・空間表現研究室(大竹研究室) 建設学科WEBページ