レーダとCFAR

例えば、暗い夜道を歩いているとしましょう。月明かりは弱く、街灯もまばらです。そんな中で、遠くに何かが動いたように感じます。「あれは人影か、それとも風に揺れる木か」。判断するには、周囲の暗さや雑音、自分の緊張度合いに応じて、目や意識の“感度”を調整しなければなりません。敏感になりすぎれば、揺れる葉や虫の影にさえ反応してしまう。逆に鈍感すぎれば、本物の人影を見逃します。この感度調整が、レーダで使われるCFAR(しー・ふぁー)の本質です。

CFARは Constant False Alarm Rate、「誤警報確率を一定に保つ」という意味です。「誤警報」とは、間違った信号を検知して本物の信号と見なしてしまうことです。レーダは電波を送信し、その反射波を受信して物体の有無を判断しますが、海面や雨粒、森林や地形からの不要な反射波=雑音(クラッタ)が常に混じります。しかも雑音は自然条件や環境で大きく変化します。穏やかな夜道なら小さな動きも見つけやすいですが、強風に揺れる木々の中では見極めが難しい。それでも誤警報確率を一定に抑え、必要な対象だけを見つける技術がCFARです。

音と場所の関係性

実際のアルゴリズムでは、観測データを複数のセルに区切り、検出したい信号の周囲セルから雑音の平均やばらつきなどを推定します。それを基準に「この強さを超えれば本物」と判断するしきい値を決めます。基準は状況に応じて動き、雑音が大きければ上がり、小さければ下がる。ざわついた繁華街では多少の物音を無視し、静かな森では小枝の折れる音に敏感になる―そんな人間の感覚に近いものです。

もし調整をせず、常に同じ基準を使えばどうなるでしょう。静かな環境では弱い信号まで拾える一方、雑音が増すと誤警報が多発します。逆に騒がしい状況に合わせた高い基準を使い続ければ、静かな場面で小さな信号を見逃してしまう。人が常に「耳栓をした状態」か「全力で耳を澄ませた状態」のどちらかしか選べないとすれば、不便で危険です。

このCFARの発想は、人間社会にも応用できます。例えば日常の健康管理。体調のわずかな変化に過敏になれば、少しの頭痛や疲労でも「大病ではないか」と不安になる。逆に鈍感すぎれば、重大な兆候を見逃します。状況に応じて「気に留める基準」を変えることが、心身を健やかに保つコツかもしれません。

これからの未来へ向けて

レーダの世界では、周囲の平均で判断するCell Averaging (CA)-CFAR、平均値から大きく外れる値の影響を抑えるGreatest of (GO)-CFAR、逆に平均値に比較して小さな値の影響を抑えるSmallest of (SO)-CFAR、更には大きい順に並べて上から何番目かの代表値を選び、その値で判断するOrder Statistics (OS)-CFARなど、多様かつ複数の方式があります。それぞれ「疑い深い性格」や「大らかな性格」のように特徴があり、海上監視、航空機探知、自動車やヘリコプタの前方障害物探知システム、気象レーダなど、目的や場面ごとに選ばれます。

CFARの目的は、雑音に満ちた現実の中で、限られた注意力を最も有効に使うことです。私たちも日々、膨大な情報や刺激の中で、本当に必要な信号を見極めようとしています。状況に応じて感度を調整することは、レーダのみならず賢く生きるための技術にも繋がっていくものです。

埼玉新聞「知・技の創造」(2025年10月3日号)掲載

山口 裕之(やまぐち ひろゆき)

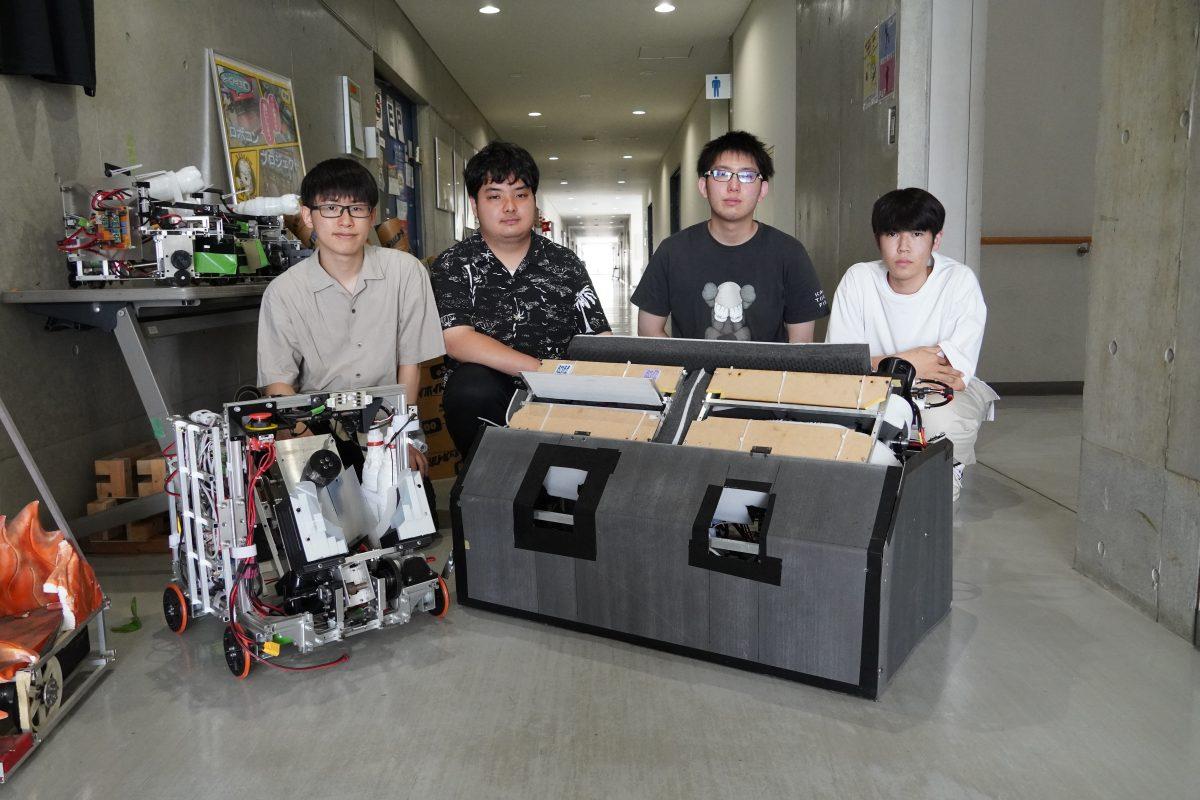

情報メカトロニクス学科教授

防衛装備庁航空装備研究所を経て2025年4月より現職。

電波を利用した計測・センシング技術に関する研究に従事。博士(工学)。