ものつくり大学には没頭できる学生プロジェクトがいくつもあります。「ろぼこんプロジェクト」もその1つ。2002年に結成され、現在に至るまで多くの卒業生・在学生がNHK学生ロボコンの優勝を目標に、ロボット開発のために切磋琢磨して大会出場に向けてロボットの製作を行ってきました。

今回は、NHK学生ロボコンに出場経験のある川村迪隆さん(総合機械学科4年・三井研究室、上記写真:右)と荒川龍聖さん(大学院2年・三井研究室、上記写真:左)にプロジェクトについて、また、先輩から後輩に引き継がれる技術や思いなどについてインタビューしました。

われらの「ろぼこんプロジェクト」

-ものつくり大学の「ろぼこんプロジェクト」に関わることになったきっかけは。

【川村】

高校時代からロボコンに関わっていて、2019年には全国高等学校ロボット競技大会にも出場しました。しかし、高校3年生だった2020年はコロナ禍で大会に出場できず、不完全燃焼で終わってしまって。大学の進学先はロボコンに集中できるところと決めていました。

ものつくり大学進学の決め手は、特に加工設備が整っていることと、新潟出身なので学内に寮があることでした。「この大学ならロボット作りに好きなだけ時間が割ける」と思い選んだといっても過言ではありません。

【荒川】

中学生の頃、テレビでNHK学生ロボコンを見て「ロボコンに関わりたい」と強く思いました。ただ、進学した工業高校にはロボコンに取り組める部活がなく、中高とも独学で学びました。大学はNHK学生ロボコンに関われるところを探し、ものつくり大学は第一志望ではありませんでしたが、特待生として入学できました。やっとNHK学生ロボコンに向けていい機体を作れる環境になりました。

-プロジェクトに関わり、高校時代に比べ変化したことは。

【川村】

大会出場に向けての熱意です。全国高等学校ロボット競技大会とNHK学生ロボコンの大きな違いは、大会に出場できる確率です。全国高等学校ロボット競技大会は各都道府県大会で入賞したチームから全国で約100チームが出場できます。一方、NHK学生ロボコンは狭き門で、全国の大学と高専から約20チームしか大会に出場することができません。

出場権を手にするためには、いくつものハードルがあります。8月にABUアジア・太平洋ロボットコンテストのテーマの発表があり、10月に日本語版のルールが発表されるので、戦略を考えます。11月にロボットの機構、アイデア、戦略を説明した書類審査を通過できると、翌年2月にロボットの戦術を書いた書類と手動機と自動機のロボットの動きや各種機構がわかる動画による1次ビデオ審査、4月に一連の流れや完成度がわかる動画による2次ビデオ審査があり、それらを1つずつ突破しないと大会には出場できません。

1年間かけてロボットの製作に取り組んでも、大会で1試合も出られずに終わることもあるので「絶対に大会に出場して、大きな舞台でロボットを動かすぞ」という思いでやってきました。

【荒川】

高校生まではロボット作りに関われなかったので、大学に入ってからはプロジェクトマネージャー(プロマネ)を1年生からずっとやってきました。プロマネの役割は幅広く、重要なポジションです。プロジェクトを円滑に進めていくためにリーダーシップや高度なスキル、専門知識が求められます。

私が1年生だった2019年に、ものつくり大学がNHK学生ロボコンに出場したのですが、操縦者やピットクルーという表舞台に立てなくて。その後、4年生まで大会出場を果たすことができず、ずっともどかしさがありました。NHK学生ロボコンに出場して、成績を残すために、ロボット作りよりプロマネとして何ができるかを四六時中考えてきました。

-1年間のスケジュールの中で、どんなことに力を入れていますか。

【荒川】

私が担当するプロマネの仕事は1年を通してずっとあります。プロジェクト全体を指揮・管理するのがプロマネです。プロマネの存在が全体のスケジュールを支えているといっても過言ではありません。

全体のスケジュール管理に加え、チームメンバーのスキルを見極める能力も必要になります。ものつくり大学のロボット製作は、設計班・加工班・制御班の3つに分かれています。私は、3つの分野の知識や技術・技能などを日頃から研究し、それをマネジメントに生かしています。例えば、ロボットの製作期間中は、設計者の進捗を見る会議を週に1度開き、設計者にアドバイスを行ったり、設計のブラッシュアップをしたりしています。制御者や加工者としての視点で加工できる形を指摘することもあり、設計者側から嫌がられる立場でもあります。

なぜ私がプロマネとして必死にやってきたかというと、かつて同期のメンバー同士で人間関係がうまくいかなくなり、プロジェクト自体の存在が危うくなってしまった経験があるからです。「自分を捨ててでもなんとか後輩に思いをつなげなきゃ」とプロマネとしての役割を担ってきました。

【川村】

荒川さんがメインのプロマネだとしたら私はサブのプロマネといった立ち位置で活動しています。また、操縦者としての視点で後輩にアドバイスもしています。ものつくり大学では、プロジェクトリーダーは2年生が担当と決まっています。私は2023年のNHK学生ロボコン出場に向けてプロジェクトリーダーを務めたり、2年連続大会に出場してチームリーダーを務めたりした経験も生かしています。

私がこのプロジェクトに加わった2021年は「学生同士に壁があるな」と感じました。高校時代にプロマネに近いことをやっていましたが、コミュニケーションがうまくいっているとプロジェクトも上手くいくことを実体験として持っていたんです。いい機体を作るために会議を月1回から週1回に増やすことも私が提案しました。その結果、機体の練度も上がっていきました。

-プロジェクトの魅力や面白さは。

【川村】

メンバー内の仲の良さです。今のプロジェクトメンバーは学年の壁がなく、後輩もしっかり意見を言える空気があります。

【荒川】

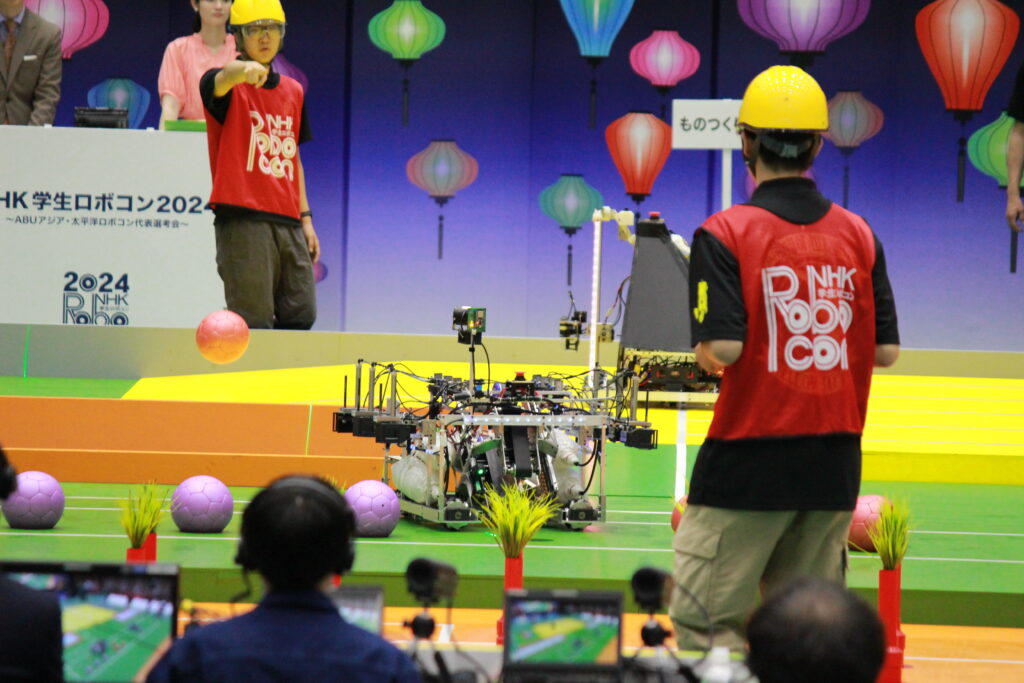

一番はロボットに触れられることです。100人、200人単位のメンバーで構成されている大学も多く、ロボットに触れられずに4年間が終わってしまうケースもあります。しかし、ものつくり大学のろぼこんプロジェクトはやる気次第で1年生から関われます。「ロボットに関われる」というのは大きな魅力です。2024年もNHK学生ロボコンに出場を果たしましたが、ボールをつかむロボットの機構を設計したのは、なんと1年生です。

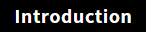

NHK学生ロボコン2024での成果と課題

-6月9日にNHK学生ロボコンが開催され、2年連続の出場を果たしましたがどんな成果がありましたか。

【川村】

昨年に続き2年連続チームリーダーを務めました。今年は「Harvest Day」をテーマに田植え、収穫をR1(手動機ロボット)が行い、収穫された穀物の倉庫への輸送をR2(自動機ロボット)が行い点を取り合うという競技でした。

昨年は予選リーグで2敗してしまいましたが、今年は1勝できたというのが何より大きな成果です。昨年残り数秒で負けてしまったチームに勝利でき、雪辱を晴らすことができました。また、昨年はコントローラーと受信機の通信トラブルがあったため、今年はコントローラーの電波が届きやすいように受信機の取り付け位置を工夫し、トラブルを回避しました。

【荒川】

出場したことが何よりの成果です。連続出場したことで分かったことがたくさんありました。例えば、会場に持ち込む工具類は昨年の多さから見れば、今年は少なく済みました。逆に、チーム紹介ビデオの制作スケジュールの管理は大変でした。

また、昨年の経験から、競技には関われない大学院生の私は、多忙な大会前の1か月をプロマネに専念しました。結果的に大学での練習量を増やすことができて、出場メンバーは自信を持って大会に臨むことができました。

-大会ではどんな課題に直面し、今後どのように解決していこうと考えていますか。

【川村】

一番の課題は、ロボットを制御できる人材の不足です。現プロジェクトの制御班にはメンバーが8人いますが、メイン担当は1人です。今大会のR1とR2のロボットの両機体ともほぼ1人で作ったため、R2にリソースを割けませんでした。ブラッシュアップも十分できず、制御自体ができたのが大会の1週間前でした。

ロボットを制御できるようになるためには、実際にロボットを動かす機会が必要です。実体験を通して、自分が関わっているロボットに求められる動きや機構について理解も深まります。今後は、制御について相談できる人がいなくなるという現状を解決していきたいと考えます。

【荒川】

制御担当の負担を減らすために製作時間を短くすることが課題になると思います。そのためにスライドガイド付きシリンダーや一体型になっている部品などのロボットの組み立てを短縮できる資産を増やすことも大事だと思います。また、大会会場ではコントローラーの電波障害が起きやすいので、使用されていない電波を探したり、新たな技術を使っていったりする必要があります。

引き継ぎたい知識や技術、そして思い

-これから卒業までにどのように後輩を育成し、どんなことを継承しようとしていますか。

【川村】

2年連続チームリーダーを務めた経験から言うと、今のプロジェクトチームの中にチームを導ける人は少ないと思っています。リーダーには些細なことでも気付けたり、周りを見て足りないところを補ったりする力が求められます。卒業までの間に人を育てるというのが大きな役目の1つだと考えています。

また、分からないことは人それぞれで異なるため、データで残すよりは言葉で伝えることが大事だと考えます。2023年のNHK学生ロボコンに向けて1次と2次ビデオ審査に必要な動画作成を担当しました。今大会は後輩に任せ、やらせてみて、分からないことは教えるというスタンスをとりました。会話することでしか伝わらないことも多いのでコミュニケーションを通して私のスキルを引き継いでもらいたいです。

【荒川】

大会に出場し続けるための思いや技術を伝えていきたいと考えています。今後チームが大会に出場できないことがあっても、やる気のあるメンバーがいればいつでも活用できるデータを残したいです。取扱説明書や制御の仕組みのテンプレートなどの作成にすでに取り組んでいます。

それから、後輩たちには、ぜひOBを頼ってほしいです。そのためにも「手伝い続けたくなるチーム」「応援したくなるチーム」を目指すことが大事だと思います。

また、大会に出場した経験を強みに、工業高校などに出向いて、デモンストレーションを実施するなどして仲間を募る活動も川村君たちプロジェクトメンバーと行っています。

-直近の目標は9月に開催される大学1年生を対象とするF^3RC(エフキューブロボットコンテスト)優勝ですが、どのように関わっていますか。

【川村】

設計・加工・制御のうち、設計と制御の基礎的なところを教えています。設計のほうは、セミナーを1週間行って、実際のものを作ったりしています。特に、やる気が出るように士気を上げる環境づくりを大事にしています。ぜひリーダーには周りを巻き込んでさまざまな問題を解消してほしいと思います。

【荒川】

基板・はんだ付け・制御・プログラムなどの方法を教えています。方法を教えれば道具をうまく使って応用が利くと考えています。

2022年にF^3RCで優勝したメンバーの藤野君には回路基板のはんだ付けやロボットの制御の基礎をマンツーマンで教えたことで、驚くほど成長しました。伸びる学生は伸びます。やはりやる気が大事で、やる気のある1年生をどう育てるか、また、やる気を出させるために全体のモチベーションアップもしていきたいです。

1年生の中に、プロマネの後任になれそうな学生もいます。プロマネの難しいところは、メンバーから嫌われたら終わり。プロジェクトが成立しなくなるというリスクもあります。また、その年の部員たちの個性もあるので、その個性を潰さないように、プロマネがどうあるべきか常に悩みながら関わっているのが正直なところです。

-後輩に引き継ぎたい目標や思いは。

【川村】

NHK学生ロボコンの優勝ですね。過去にはグループリーグを突破して準優勝まで進んでいます。出場するだけではなく、後輩には上を目指してほしいです。

また、明るくないと士気も上がらないので、メンバーには「明るく、楽しく」をモットーにプロジェクトでの活動を大事にした環境づくりを引き継いでほしいです。

【荒川】

やはり、優勝してほしいです。そして、自立してほしい。私は後輩からの「先輩もう大丈夫です」という言葉を最高だと思っていて。その言葉を聞いたら身を引きたいです。それから、「出場だけしていてはだめだよ」と伝えたいです。出場して強豪校という状態になってほしいです。

後輩たちには多くのOBたちの思いが募って今の状態があることを心に刻み、4年生の思いをつなげてほしいと思います。