#埼玉学

- 新着順

- 人気順

-

【埼玉学⑫】天国への道--埼玉県道153号幸手久喜線

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。 埼玉学第12回は、井坂教授の子供時代の聖地・イトーヨーカドー久喜店から埼玉県道153号線を幸手方面に歩きながら、久喜・幸手の地名の由来に思いを馳せていきます。 起点--イトーヨーカ堂久喜店 30年ぶりに歩こうと決めた。私が「天国への道」と勝手に名づけた街道だ。埼玉県北東部、久喜駅の西口に降り立つ。上野東京ラインと東武伊勢崎線の交差するちょっとしたターミナルだ。都心へのアクセスもなかなか悪くない。大手町、東京、新宿、渋谷へも一本で行ける。 記憶の中の久喜は、埃っぽく、それでいて精悍な地方都市の顔つきをしていたものだが、駅舎はかつての面影もなく変貌を遂げていた。どうしても立ち寄らねばならない場所があった。駅前のロータリーを横切り、イトーヨーカドー久喜店へと向かう。子供時代の「聖地」だ。今や機能的なショッピングセンターとして再編されている。迷うことなく、かつて書店とレコード店があったはずのフロアへと向かっていた。学研の学習まんが「ひみつシリーズ」を買ってもらい、初めてレコードを手に入れた思い出の一画だ。クラシックが少しだけ好きだった。フルトヴェングラー指揮の二枚組レコード『第九』。背伸びにもほどがある選盤だ。子供の耳にはあまりに渋すぎた。おまけにレコードにはなぜか傷があり、針が飛ぶ。がっかりして店に持って行くと、店員の方は理由も聞かずに新品と交換してくれた。あの時の安堵と、大人の寛大さに触れた驚きは、レコードそのものより鮮烈に残っている。もちろん、書店もレコード店も現存していない。 後年、私は幸運にも、セブン&アイ・ホールディングスの創業者・伊藤雅俊さんと知遇を得た。その折、久喜店での思い出話をしたことがある。「子供の頃、久喜のヨーカドーには本当にお世話になりました」と水を向けると、伊藤さんは「ああ、あそこね。変な店だけどね」とだけ答えた。子供をほめられたような、そっけなくもはにかんだ印象だった。すっかり様変わりした店内で、私は年老いた母への手土産を求めた。一階の銘菓コーナーに、オルセー美術館の所蔵作品をあしらった洋菓子のセットを見つける。ルノワールの『ピアノに寄る少女たち』だ。 子供の頃の聖地・イトーヨーカドー久喜店 今はもう取り壊されてしまった実家が思い起こされる。母は音楽の教師だった。部屋にはピアノ、タイプライター、そして数多の画集があった。壁にはルノワールのポスターが貼られていた。私は菓子折りを贖い、店を出た。いくつもの記憶が絡まり合って交差し、浄化されていく気がする。久喜--。久しき喜び(the Eternal Joy)。「天国の道」の起点だ。埼玉学の探求は、こんなところからも始まる。 街道の記憶 ここは広大な関東平野のほぼ中央部。久喜から幸手方面へと伸びる道をひたすらに歩く。現在は埼玉県道153号幸手久喜線と呼ばれる。久喜と幸手--。二つの宿場町の名だ。久喜は、江戸時代、日光街道の西を走る「館林道(佐野道)」の要衝として栄えた「久喜宿」である。岩槻から分岐し、利根川を越えて北関東へと向かうこの脇往環は、大名行列や一般の旅人で賑わう日光街道とはまた別の賑わいを見せ、人々の往来の絶えることなき宿場だった。大宮台地の東のへりが、中川や利根川が形作った東部の広大な低地帯へと落ちていく境界線上に位置している。人々は、台地の安定した地盤と、低地の豊かな水を求めた。道は必然的にその際を縫っている。「くき」の由来も地形と無関係ではないだろう。台地が低地に突き出した「岬」のような地形を指す「陸(くが)」を転じたとも、あるいは低湿地帯に杭を打って土地を「区切り」定めたことから来たとも言われる。いずれにせよ、水と台地のせめぎ合いをその名は示しているだろう。幸手へと続く道は、緩やかに下る。大宮台地の高みから、中川低地へと、土地の骨格に沿っている何よりの証拠だ。道の両側には、かつての見渡す限りの田園風景はなく、ロードサイド店や住宅地が切れ目なく続く。幸手もまた、久喜と並び称される宿場町だった。日光街道と日光御成道がここで合流し、江戸から六番目の宿場として、また権現堂川(現在の権現堂堤)の渡河地点として、江戸北辺の玄関口の役を担った。地形を見れば、その宿命はさらにはっきりしてくる。幸手は、西から流れる倉松川と、北を塞ぐ大河・利根川(権現堂川)に挟まれた、低地の中のわずかな高みに築かれている。絶えず洪水の脅威にさらされながらも、水運と陸運の利便性を手放すことができなかった人々のぎりぎりの選択の痕跡でもあった。この道は、台地の安定から低地の混沌へ、そして再び秩序ある宿場町へと至る、土地の紡ぐ記憶そのものだ。 中間点の茶屋 そのほぼ中間地点に、喫茶「どんぐり」がある。変わることなき山小屋風のログハウスが目に入る。扉を開ける。店内はあの日のままだ。壁一面の高山植物の写真、フォルクローレのBGM、高齢の主人が、物静かにカウンター奥に立つ。私は、窓際に腰かけ、ブレンドコーヒーを注文する。初めてこの店を訪れたのは1995年、大学四年生の時だった。就職活動を終えて間もなく、定年を迎える父と二人で来た。そのとき何を父と話したのか。ほとんど覚えていない。コーヒーを口にする。30年前よりも少し薄く感じるのは、時の重みがそう感じさせるのか。 喫茶どんぐりにて。 父は時々、若い頃心酔した社会主義者・河上肇の歌を暗唱したものだった。「辿りつき振り返り見れば山河(やまかわ)を越えては越えて来つるものかな」。遠い感情が今は重たく私の心中にある。 「辿りつき振り返り見れば山河を越えては越えて来つるものかな」(河上肇) 「幸いなる手」へ 店を出て、幸手を目指す。秋の空が高い。「幸手」(the Happy Hands)。なんと美しい地名か。アイヌ語の「サッ・テ」(乾いた・ところ)から来ているという説や、幸宮神社の神域を意味する「幸(さき)つ・御手(みて)」から転じたなど、諸説あるらしい。地名は、そこに住まう人々の願いの結晶なのかもしれない。特に幸手は、権現堂堤の決壊に象徴されるように、幾度となく水害に苦しめられてきた。厳しい現実の中で、人々が「幸」を願い、その手につかもうともがいてきた痕跡がこの地名には刻まれている。宿場町の面影を残す市街地に入った時、私は確信した。「久喜(久しき喜び)」という、過去の温かな記憶の地から出発し、「幸手(幸いなる手)」という未来への希望を手渡す街道ーー。イザヤ書の啓示みたいに聞こえないか。30年ぶりの道は、私に多くを語りかける。ここは歴史と地形の織りなす魂の巡礼路なのだ。埼玉学とは、自らの足で土地を歩み、その土地固有の記憶と対話し、自らの生の原点へと立ち返る旅であっていい。いや、そうあっていけない理由がない。幸手のホームに立つ。手提げ袋の中のルノワールが、確かな重みを持って母の住む故郷へと私を誘っている。 ルノワール「ピアノに寄る少女たち」 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜・【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

-

【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

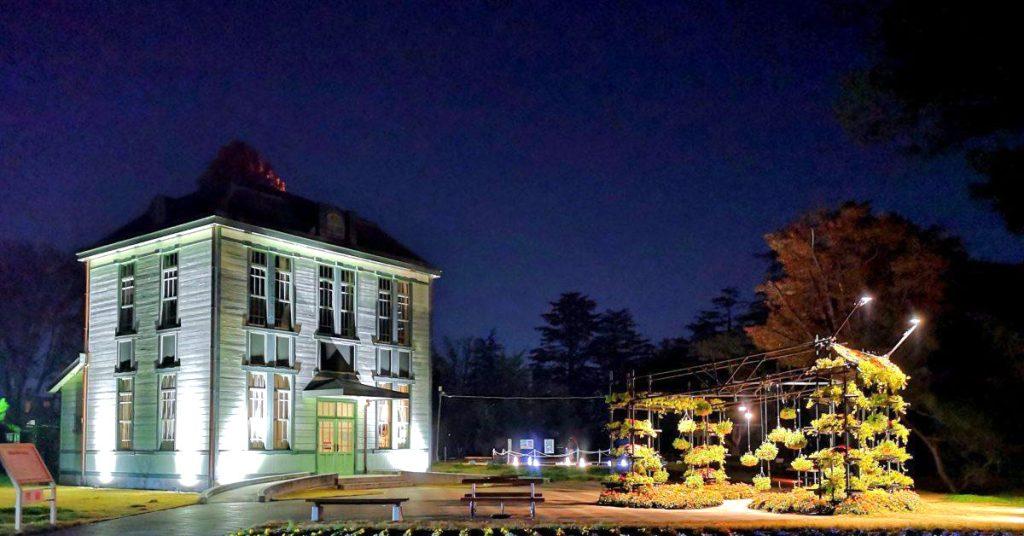

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第11回は、土呂駅に初めて降り立ち、さいたま市大宮盆栽美術館を訪れた井坂教授が散策しているうちに直感した、盆栽、タモリ、バカボンのパパのつながりについて述べていきます。 土呂駅を降りる 子供の頃から、いや、物心ついた時から、私はJR宇都宮線に揺られてきた。何度揺られたか分からない。埼玉と東京とひたすらに行き来するありふれた路線だ。大宮、浦和、上野、数えきれないほど乗り降りした駅がある一方、車窓からその名を目にするだけで、一度もホームに降り立ったことのない駅がないわけではない。その筆頭が土呂駅だ。土呂は大宮駅の隣、その何とも言えない語感もさることながら、駅の周囲に何か目立った建築物は見当たらず、ぽっかり中空にくりぬかれた残欠のような駅である。その日、私はふと思い立ち、吸い寄せられるように土呂駅で電車を降りた。爽快なまでにすっきりした駅だ。人影もまばら。かつてタモリは埼玉のこんな茫洋とした風景を目にして「ダサい」と言ったのかもしれないな。そう思えてきた。私の埼玉学の探究は、時にこんな気まぐれな下車から始まる。 土呂駅で初めて降りてみた 盆栽村と小さな宇宙 目指すは、駅からほど近い大宮盆栽村。駅前ロータリーから仰ぐ空は高く、さしあたりさえぎるものは見当たらない。秋の直射日光をまともに浴びながら、少しばかり歩を進めると、やがて近代的な洋館が目に入る。「さいたま市大宮盆栽美術館」だ。門をくぐると、やや湿り気を含む空気に迎えられる。屋内屋外に展示された盆栽の一つひとつが、弱まる日差しに凛とした存在感を放っている。幹はダイナミックな躍動と共にうねり、古木に生じた瑞々しい苔の情感とコントラスト。ほとばしるマグマを一瞬で凍結させたかのようだ。つめたく感じるその内奥では、灼熱の情念が渦巻いている。どれ一つとっても、快い緊張をはらんでいる。私はこれまで、盆栽を年配者の趣味という先入観で見ていた。あるいは老後の高尚なたしなみとも見ていた。大きな間違いだった。目の前にあるのは、限られた空間の中に、大自然の風景、悠久の時の流れ、そして生命の厳しさ、美しさ、そしてそれらすべてへのありとあらゆる畏敬を凝縮した、紛れもない「ミクロコスモス(小宇宙)」であった。これは人が自然と対話し、その力を借り上げて創り上げる、自由で創造的な芸術だ。解説によれば、盆栽村の歴史は、1923年の関東大震災に遡る。多くの盆栽・植木職人たちが、壊滅的な被害を受けた東京を離れ、植物の育成に適した土壌と水、そして空気が綺麗なこの地を安住のための回避所として集団で移住してきたのだ。そう思うと、一つひとつの盆栽が、芸術品を超えて、危険で暴力的な時代を生き抜いた人々の憧れのしるしのようにも見えてくる。 盆栽と漫画。世界へ 館内には、ドイツ人と思われる団体、地元の小学生、高齢の方々等、様々な年齢や背景を持つ人々が、熱心に一つひとつの盆栽に目をとめていた。彼らはガイドに耳を傾け、スマートフォンのカメラを盆栽に向けている。表に出て、盆栽町をそぞろ歩くと知らずある一画に迷い込んだ。時間が止まったかのような閑静な通りだ。一見雑な植え込みや草木も、引いてみると不思議な調和を維持している。この一画が、巨大な盆栽の中の世界のように感じられてきた。あるいは何かの気のせいだろうか。「さいたま市立漫画会館」の看板が目に入る。市立で、しかも無料となれば、入らない理由がない。誘われるように足を踏み入れると、そこは近代日本漫画の祖、北澤楽天という人物の功績を伝える施設だった。恥ずかしながら、私はその名を知らなかった。パネルの説明によれば、日本初の職業漫画家として活躍し、風刺画や子供向けの漫画で一世を風靡した偉人だという。晩年をこの盆栽町で過ごしたとも記されている。彼の描く、生き生きとしたポスターやポンチ絵を眺めるともなく眺めていると、ふと奇妙な共通点に思いが至った。「BONSAI」は、今や世界共通語だ。そして、北澤楽天が礎を築いた日本の漫画もまた、「MANGA」として世界に認知された日本を代表する文化だ。小さな鉢のミクロコスモスと、紙上の二次元の世界。表現方法は違えど、どちらも国境をやすやすと超え、世界へと拡大したのだ。 さいたま市大宮盆栽美術館 中庭。小宇宙の銀河系 タモリの視線と消えた水路 街路を歩きながら、私はかつてテレビで観た「ブラタモリ」の大宮特集を思い出していた。地形や街の成り立ちに異常なほど敏感なタモリが、大宮台地や、暗渠(あんきょ)となった川の跡を嬉々として語りながら、女性アナウンサーとゆっくり歩を進める様子が脳裏に蘇る。彼の視線を借りて足元に注意を向けると、なるほど、盆栽町には不自然な直線を描く通路が伸びているのに気づく。その周辺には、ランダムでありながら、全体的には妙に均整の取れた古木や下草が目に入ってくる。なんだか昭和時代を象徴する切り絵みたいな風景が、秋の赤光に照らされて浮かび上がってくる。私が歩みを進めている道の形状から、それは明らかにかつて水の流れていた跡だ。その証拠にマンホールがずいぶん先まで転々とその流路を暗示している。大宮台地の縁から染み出した水が、小さな流れとなってこの地を潤していたのだろう。水のほとりには、人々の生活があったはずだ。子供たちの笑い声、洗濯する母親たちの姿、じょうろで草木を潤す老人たち--。今はアスファルトの下に消えた水の流れの記憶が、土地の起伏や道の形に確かに刻まれている。土地の歴史を読み解くタモリの視点は、物事の本質を別の角度から喝破した師・赤塚不二夫の視点と、どこか通じるものがあるのかもしれない。こんな具合に想像がとりとめなく広がっていくのは私の悪い癖だ。赤塚とくれば、バカボンのパパへと思考は一直線である。赤塚の代表作『天才バカボン』で、バカボンのパパの職業が「植木屋さん」だった事実に、私ははっとした。もちろん植木と盆栽は厳密には違う。しかし、ともに日常に潜む宇宙であることに変わりはない。バカボンのパパは、日々、ミクロコスモスと向き合っていたのだ。漫画という二次元の世界で。そして、彼の哲学を集約したあの決め台詞、「これでいいのだ」。それは、あらゆる物事をあるがままに肯定する、老子の説く「無為自然」の境地そのものだ。自然の摂理を受け入れ、その中に美を見出す盆栽の精神と、何かが通底しているように思えた。タモリは師・赤塚の弔辞で、その人生を「これでいいのだ」と要約したのだったな。初めて降り立った土呂駅で出合った小宇宙としての盆栽。世界に広がる漫画。消えた水路の記憶。植木職人だったバカボンのパパ。宇宙、世界、水、道、そして平和--。一見、何の脈絡もない点と点が、一本の道で結ばれた気がした。盆栽町は、戦争と革命を経た日本において、一種の桃源郷だったのではないか。そのとき、タモリがかつて口にしたとされる『ダサい』という一語が、それらを煮詰めた一本のボトルに、そっと貼られた一枚のラベルのように思えてくる。盆栽町を後にしながら、私は静かにこうつぶやいていた。「これでいいのだ。埼玉」と。 「これでいいのだ。埼玉」By 井坂康志 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

-

【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。JR大宮駅とさいたま新都心駅の間にある「大宮操の桜」をご存じでしょうか。埼玉学第10回は、学生が授業で書いたエッセイの「大宮操の桜」に関する誤読から思索を広げていきます。 もう一つの物語 昨年、私が受け持つ「ライティング」(文章作法)の授業で、ある学生が提出した一篇のエッセイに私ははっとさせられた。私の精神の根幹を揺さぶり、そして「埼玉学」が進むべき道を照らし出す、静かな啓示のような文章だったからだ。大宮を走る電車の車窓から、ふと目に飛び込んでくる「大宮操の桜」という看板。学生のエッセイはそう始まる。 https://twitter.com/RailwayTown_Omy/status/1891440266113888510 実は以前から私も気になっていた。その学生は初め、「操」の一文字を、自身の母校の名の由来でもある思い出の町名「操町(みさおちょう)」と同じ、「みさお」と読んだという。「操(みさお)の桜」--。なんと詩情溢れる名だろう。この大宮の地で、どれほどの出合いと別れが繰り返されてきたか。それはあるいは戦時中、出征する兵隊の物語であるかもしれないし、国鉄の線路を隔ててはぐくまれた若者同士の友情なのかもしれない。私はそんなことを考えた。もちろん、スマートフォンで検索すれば、数秒で「正解」は見つかる。事実は想像とは違っていた。それは大宮が鉄道の要所たる所以、日本の大動脈を支えた広大な「大宮操車場(おおみやそうしゃじょう)」の略称、「大宮操(おおみやそう)」なのだと。しかし、である。エッセイを書いてくれた学生の「心の旅」は、そんな「正解」などと次元を違えるしなやかさを備えていた。検索結果の画面に映し出された、生命力に満ち溢れて咲き誇る桜の姿が、卒業後も活発に交流を続ける旧友たちの絆と重なった。そして、あの桜は、やはり「操(みさお)の桜」として、誰にも侵されることのない、かけがえのない意味を持ってその心に咲き始めたのだ。このことがずっと心の片隅にあった。5月のある日、私はその桜の背景にある物語を確かめるべく、大宮の鉄道額物館を訪れた。 鉄道の聖地で目にした物語 大宮の鉄道博物館は、日本の近代化を牽引した鉄道の輝かしい歴史を後世に伝える、まさに「聖地」と呼ぶにふさわしい場所だ。 まさに鉄道の「聖地」、技術者たちの魂が宿る空間。 広大なホールに威風堂々と鎮座する歴代の車両は、明治、大正、昭和、平成という時代を駆け抜け、日本の発展という巨大な物語をその鋼鉄の体躯をもって雄弁に語りかけてくる。私はその圧倒的なスケールと、設計図の線一本、リベットの一本にまで宿る技術者たちの魂に感嘆を覚えながら、館内を巡った。 そこにあるのは、誰もが共有可能な客観的な歴史だ。「大宮操車場」が、いかに多くの人々の生活を支え、日本の物流の動脈として機能してきたか。その「正しく」「公的な」物語を、博物館は豊富な資料と共に私たちに教えてくれる。それは、疑いようのない事実であり、埼玉が日本の近代史において果たした役割を示す、誇るべき遺産にほかならない。 日本の近代化を物語る、歴代の名車両(大宮・鉄道博物館) 「操車場」と「操町」-創造的な誤差が生まれる場所 博物館の重厚な扉を抜け、初夏の光へ戻ったとき、私は再びあの学生の文章を思い出していた。「大宮操の桜」は、間違いなく大宮が鉄道の要所であったことと分かちがたく結びついている。あの桜は、数多の貨物列車が行き交う様を、そしてそこで働く人々の汗と誇りと涙を、何十年にもわたって見つめ続けてきた生き証人である。これが、「大宮操(そう)」という名の持つ、動かしがたい歴史だ。しかし、学生は、その「操」という一つの漢字から、別の物語を読み取った。それは一人ひとりの内面の記憶と友情に彩られた、どこまでも私的な「もう一つの物語」である。私はかねがね思う。あえてトルストイの有名な小説の一節を借りるなら、「正解とはみな似たようなものだが、誤解とはそれぞれに誤解である」、いや、もっと言えば、正解とはもっともらしい誤解の一種なのかもしれないと。私たちにはテクストを豊かに誤読する権利だってあるのではないか。世の中には「創造的な誤読」というものだって確かにあるのだ。それは客観的な事実や作者の意図といった「正解」から出発しながらも、読み手自身の経験や記憶、価値観というフィルターを通して、まったく新しい、個人的で豊かな意味をつくり出す行為である。「誤読」は事実の否定ではない。むしろそれは、鉄道という巨大な産業の物語というキャンバスの上に、友情や思い出という、人間的で温かな光を灯す、創造的な営みにほかならない。操車場の桜が、その記憶の中で世界で一本だけの特別な木へと生まれ変わったのだから。「埼玉学」に関わる者として、忘れたくないのがこのことだ。まさにこのような「創造的な誤読」をこそ、慈しむ学でありたい。 すべてを受容する「玉」としての埼玉学 埼玉学とは、客体としての歴史や文化・産業を分析し、評価するだけの学問ではない。それは、この土地に生きる個々の人間の心に流れた、かけがえのない時間をこそ、尊い研究対象とする学問なのだ。学生の「創造的な誤読」も、鉄道史研究家の緻密な考証も、埼玉学という巨大な器の中では、等しい価値を持つ。なぜなら、そのどちらもが、埼玉という土地と関わる中で生まれた、紛れもない「真実」だからだ。それは、一つの「正解」を頂点とするピラミッド構造ではなく、あらゆる物語が共存可能な果てしなく広がる生態系の学である。この受容性こそが、埼玉学を「玉」のような存在たらしめる。玉は磨かれるほどに、どこから光を当てても柔らかく輝き、どんな坂道でも、どんな人の手の中にあっても、その形を変えることなく自由に転がっていくことができる。「操(みさお)の桜」は、埼玉の醸す光の環なのだ。一人ひとりの心内に通ずる古道に、静かに耳を澄ましてみる。あの学生に心の中で「ありがとう」と知らずつぶやいていた。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち

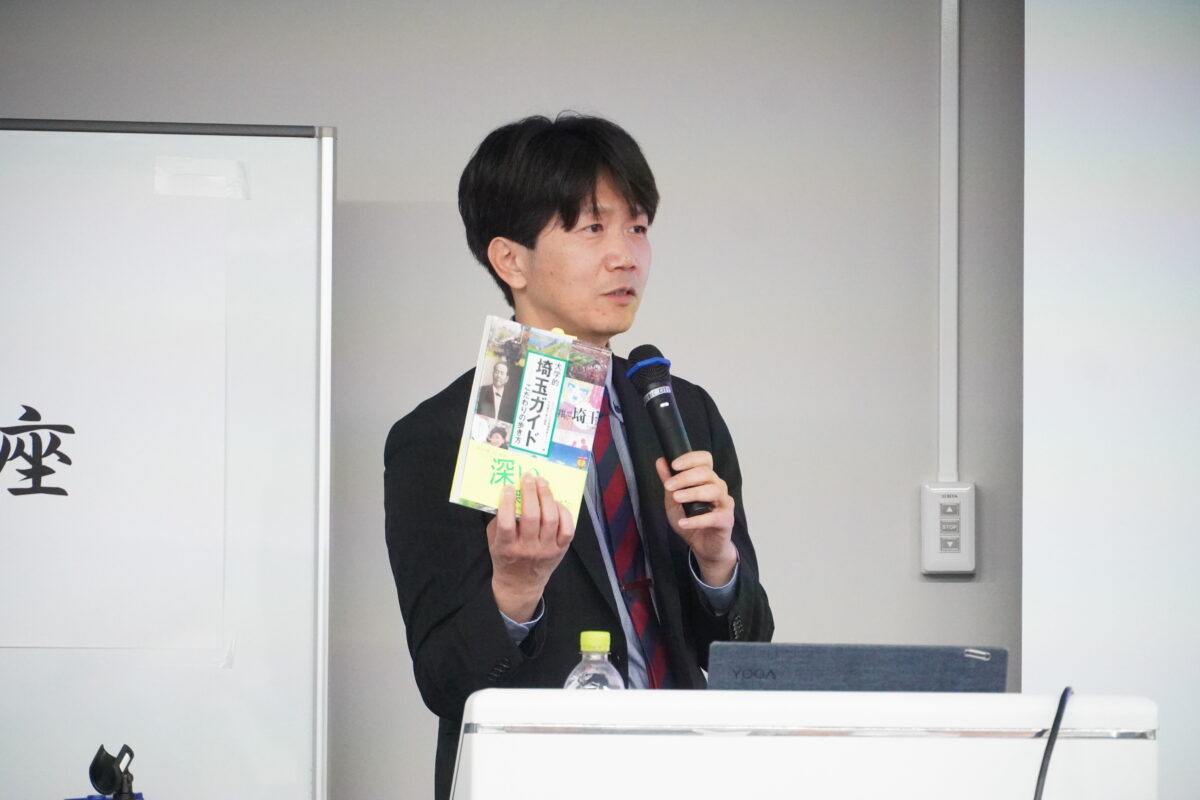

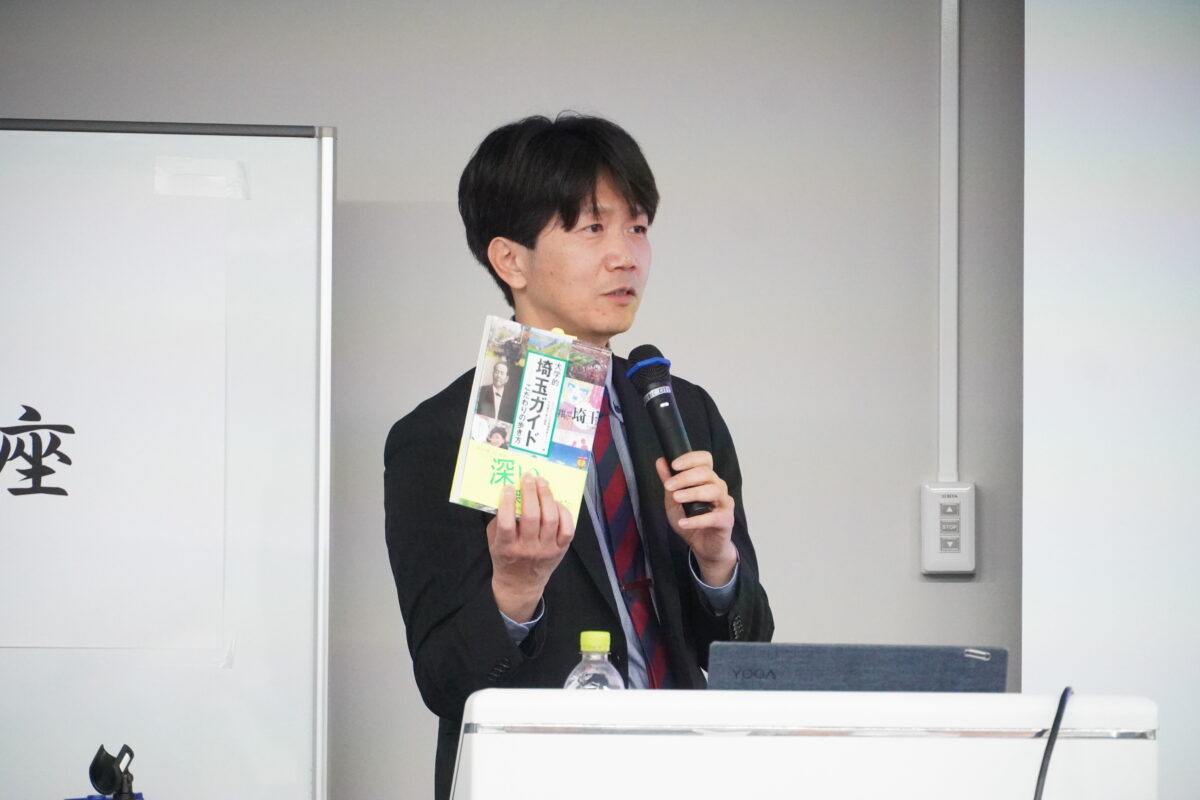

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第9回は、この夏、井坂教授が埼玉未来大学で埼玉学に関する5回の講義を行い、参加者と会話をする中で悟った埼玉学の「真髄」について述べていきます。 埼玉学ツアーに出る この夏(2025年)、私は生涯学習の新たな地平を拓く「埼玉未来大学」(学長・大野元裕知事)の講座で、県内5都市を巡る機会を得た。西部学園(川越市)、東部学園(春日部市)、北部学園(熊谷市)、中央学園(伊奈町)、そして南部学園(蕨市)、どの会場においても、私は冒頭に必ずこうお話してきた。「世の中ではウェルビーイングやマインドフルネスなど、様々な幸せの形が語られますが、私が長年の思索と経験の末に、一つだけ確信している幸せの形があります。それは、『故郷を心から愛している人の幸せ』です」。 「埼玉学」について語る筆者 この旅を終えた今、私はその言葉が紛れもない事実であったことを、心の底から実感している。なぜなら、私が行く先々で会ったのは、まさに郷土を深く愛する真の「埼玉学徒」たちであったからである。私が声高に説くまでもなく、埼玉学を体現する人々は、すでにこの土地の至る所に、深く静かに呼吸していたのだ。埼玉未来大学は、人生の円熟期を迎えた方々が、再び学びへの情熱を燃やし、地域との新たな関わりを見出すための、活気に満ちたコミュニティである。その活動は、高齢化社会における生涯学習の理想的な姿を提示しており、「人生百年」時代のお手本ともいえる。その一端を担う講座は、私にとっても大きな挑戦であったが、蓋を開けてみれば、毎回多くの方々が会場を埋め尽くしてくれた。その光景は、埼玉に眠る知的好奇心がいかに巨大であるかを雄弁に物語っていた。 知の巡礼-各地で触れた郷土への眼差し 旅の始まりは、6月26日の西部学園、ウェスタ川越からであった。7月4日に東部学園(春日部市民文化会館)、7月23日に北部学園(熊谷文化創造館さくらめいと)、7月29日に中央学園(埼玉県県民活動総合センター)、7月30日には南部学園(蕨市民会館)へと続く。言うまでもなく、会場によって埼玉学は異なる形をとる。同じ埼玉でも住む場所によって見える風景はまったく違う。熊谷市のさくらめいとでは、異なる趣があった。「あついぞ、熊谷」のキャッチフレーズで知られるこの街だが、私が対面したのは、夏の暑さにも似た表面的な熱気ではなかった。利根川と荒川に挟まれた肥沃な大地にはぐくまれた歴史の重みをその身に背負った人々の、静かで揺るぎない情熱であった。そして、日本で最も小さな市である蕨市の市民会館で会った皆さんの、落ち着いた成熟した雰囲気も忘れがたい。中山道の宿場町として栄えた歴史を持つこの街には、古くからの住民と新しい住民が混ざり合いながらも、独自の市民文化が醸成されている。どの会場でも、共通していたことがある。それは、休憩時間の熱気である。途中休憩をとるとき(みなさまそれなりご年配でいらっしゃるので)、次から次へと話しかけてきてくれる。ある方は「さっき話に出てきたあの場所は、私が子供の頃に遊んだところです」と目を輝かせ、また別の方は、私が提示した史料の解釈について、見解を熱心に語ってくれる。いずれも私よりはるかに詳しい。明らかに。私がスクリーンに映し出すのは、やはり文献、あるいは思索から得た、知識に過ぎない。しかし、参加者の心には、何十年という歳月をかけて土地と共に歩んできた、生きた記憶が満ち溢れている。その温かな眼差しと、血の通った言葉の数々に触れるたび、私は「故郷を愛する人の幸せ」を感じないわけにはいかなかった。 川越での対話 ウェスタ川越での出来事であった。講義の中で「埼玉三大銘菓」などのクイズを出したところ(答えの一つは川越の「芋菓子」)、休憩時間に「『三大○○』というのは、いったいどこが公式に決めたものなのか」という、実に答えにくい質問が来た。正直「まいったな」と思ったその瞬間、私は悟った。これこそが「埼玉学」の真髄なのだと。その方は、私に話しかけたかった。問いたかったのだ。誰もが風通しよく埼玉について語り合い、新たにつながりが生まれていく。それこそが埼玉学の醍醐味なのである。話題など何でもいい。何が正しいか間違っているかなど、埼玉学の広大無辺さと比べたら取るに足りない。体系化された知識のみが学問ではない。否、むしろそれだけでは学問は骨に過ぎない。皆が熱を込めて語ってくれる、自らの生活に根差した記憶。ご近所の歴史の細部へのこだわり。それら一つ一つに対する誇りこそが、学問に血肉を与えるのである。 埼玉とは地名ではない、旅なのだ 講座ではクイズも交え、埼玉の魅力を多角的に紹介。スクリーンは埼玉銘菓「十万石まんじゅう」。 確かに「埼玉学」をあえて始めたのは私であったかもしれない。だが、真の「埼玉学徒」は、私がそれを始めるはるか前から県内外の至る所にいて、日々の生活の中で、郷土の物語を紡ぎ、守り続けていた。私の役割は、彼らの語りに耳を傾け、点在する知を繋ぎ合わせ、光を当てる触媒に過ぎない。かねがね私は思ってきた。埼玉とは、地図の上に引かれた行政区画の名称ではない。それは、一つの思想であり、詩であり、旅なのだと。そこに住まう人々が、自らの故郷を愛し、探究し、そして語り継いでいく、終わることなき時の連なりなのである。埼玉未来大学での出会いは、私にその一端に触れるという、かけがえのない喜びを与えてくれた。この夏、私がいただいた最高の宝物は、埼玉学徒たちとの出会いそのものであった。改めて参加くださった皆様、埼玉未来大学のスタッフの方々に御礼を申し上げたい。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第8回は、井坂教授の故郷・加須市で講演されたミュージカル「クリスマス・キャロル」(主催:ミュージカルかぞ)を観劇した際のエピソードです。 わが故郷・大利根 7月の終わり、うだるような陽光がアスファルトを直撃していた。わが故郷・大利根(加須市)に戻ってきたのは、畏友・阿瀬見貴光さん(ミュージカルかぞ主宰者、声楽家)が心血を注いで創り上げたミュージカル『クリスマス・キャロル』を観るためだ。真夏にクリスマス。アスタホール。実によいものである(KUWATA BANDの「MERRY X'MAS IN SUMMER」は名曲だった)。この日の奇跡は、実は開演前から始まっていた。本番直前の慌ただしい空気の中、阿瀬見さんに「ちょっとだけ」と手招きされ、私は舞台の袖からステージの上へと導かれた。客席のざわめきを一身に浴びながら、私はこの地が生んだ大音楽家、下総皖一の話をほんの少しだけさせていただいた。 日本の音楽教育を築いた巨星--下総皖一 下総皖一--。その名を口にするとき、脳裏には決まって、小学校一年生の教室の光景が蘇る。担任の長沼先生が、古びた足踏みオルガンのペダルを踏みながら弾いてくれた『野菊』の、切なくも美しいメロディー。それが私の音楽の原体験だった。私が卒業した東小学校と大利根中学校の校歌も、下総皖一の作曲によるものだ。 故郷が生んだ大音楽家、下総皖一の像の前で(加須市大利根) 長じて知ったことだが、下総皖一は、一地方が生んだ音楽家の枠に収まる人物ではなかった。彼は、日本の音楽教育そのものの礎を築いた、まさに巨星である。東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)で学び、ドイツに留学、最先端の音楽理論を修めた後、母校の教授となり、ついには学長の重責まで務め上げた。その功績は、数え上げればきりがない。『たなばたさま』『花火』『ほたる』『かくれんぼ』。誰もが一度は口ずさんだことのあるこれらの童謡・唱歌は、すべて下総の作曲によるものだ。その旋律は、奇をてらうことなく、日本人の心の琴線に触れる叙情性を湛えている。その作品群は、戦後の日本の子どもたちの情操教育に計り知れぬ影響を与え、私たちの「音楽的原風景」そのものとなっている。 また、教育者、理論家としての功績も大きい。数多くの音楽教科書の編纂に携わり、日本の学校教育における音楽の体系化に尽力した。その明晰な理論は、後進の作曲家や教育者たちにとって、揺るぎない道しるべともなった。利根川沿いののどかな町から、日本の近代音楽界を創造した一人が生まれた事実は、何度考えても奇跡としか言いようがない。私自身がそこで育ったから、なおさらそう思えてくる。 「埼玉のワーグナー」と聖地大利根 そんな奇跡の土壌に、今また新しい才能が花開いている。それが阿瀬見貴光さんだ。阿瀬見さんは本来声楽家だが、作曲だけでなく、脚本、演出、そして指揮まで、ミュージカル制作に関わるすべてを一人でこなしてしまう。リヒャルト・ワーグナーが理想とした「総合芸術」そのものである。ワーグナーが理想を実現するために聖地「バイロイト祝祭劇場」を建設したように、阿瀬見さんはこの加須の地で総合芸術を体現している傑出した個性なのだ。そう考えると、このアスタホールは、阿瀬見さんのバイロイト祝祭劇場になるべきではないか、と私は大真面目に思う。日本の音楽教育を支えた下総皖一と、総合芸術を創造する阿瀬見貴光さん。実に似つかわしいではないか。 利根川の岸辺でスクルージになる 「ミュージカルかぞ」第11回本公演(アスタホールにて) やがて照明が落ち、舞台が始まる。ディケンズの原作で知られる、強欲で孤独な老人スクルージの物語。舞台の背景にロンドンのテムズ川の霧が見えるとき、私の心には故郷を悠久に流れる利根川の景色が重なって見えていた。スクルージが過去のクリスマスの亡霊に導かれ、辛く悲しい少年時代を突きつけられる。その瞬間、私は観客であることを忘れ、彼と共に時を遡っていた。利根川の流れが過去と現在、そして未来をつなぐように、舞台上のスクルージと、客席にいる私とが、不思議な融合を果たしていく。 通った小学校への通学路は、アスタホールから目と鼻の先だ。その風景、友達の顔、少年野球の歓声が、阿瀬見さんの音楽によって鮮やかに蘇ってくる。音楽の力とはかくも恐ろしい。それは時空を超え、人の心の最も柔らかな部分に触れ、硬い蓋で閉ざしていたはずの記憶の扉を難なくこじ開けるマスターキーのごときものだ。 終演後、「本当の故郷」 スクルージが改心し、愛と喜びに満たされたフィナーレでは、私も心からの拍手を送っていた。夢見心地でホールの外に出ると、凝縮された熱気が肌を撫でた。熱を吸った大利根の田園からは、懐かしい土の匂い、そして生命力を伴う水の実在感が立ち上がってくる。故郷とは、生まれ育った場所とは限らない。それは記憶の織りなす時の連なりのことなのではないか。あの日、大利根のアスタホールで私が受け取ったのは、人生で最も温かい、真夏のクリスマスプレゼントだった。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 埼玉学第7回は、『大学的埼玉ガイド』(昭和堂 刊)の責任編集を務めた井坂教授が、出版報告のため大野元裕埼玉県知事を表敬訪問したエピソードです。 『大学的埼玉ガイド』の出版報告 2024年12月5日、浦和付近はやや遅めの紅葉が目に痛いほどだった。季節はとっくに真冬になっていいはずなのに、ようやく秋が来たような空だった。その日私は埼玉県庁の本庁舎一階にいた。埼玉県知事、大野元裕氏に会うためだ。埼玉学の聖典『大学的埼玉ガイド』の奥付出版日は、12月5日である。これは出版業界の慣例で、実際の出版日よりも2週間程度後に設定することが多い。すでに本は市中に出回っているけれど、奥付記載の年月日が図書館等の公的情報となる。まさにその日に埼玉県知事にお会いできたのも、何かのご縁のように感じた。埼玉学を世に知ってもらううえで、最初に報告すべき相手にほかならないからだ。埼玉学--。それは地域研究の枠を超えた、埼玉という土地の歴史、文化、人々の営みを多角的に紐解き、未来への道筋を探る壮大な試みである。大野知事との会談は、この埼玉学の可能性を広げる鍵にほかならなかった。 知事との出会い 知事との対談はものつくり大学の國分学長とともに行われた。知事室にはモニターが据え付けられ、『埼玉ガイド』の書影が大きく映し出されている。知事の席の裏手には、愛くるしいぬいぐるみが数えきれないほど並んでいる。私が切り出したのは、訪問の数日前に生で観覧した「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の収録の内容だった。大野知事は歌謡祭の大トリを務められ、赤と白のくっきり鮮やかなベースギターとともに、ジーンズ姿で舞台に飄然と現れ、「ニュー咲きほこれ埼玉」を軽快にシャウトした。心なしか知事の人柄が表れていると感じたのだ。なんだか、ローリングストーンズのキース・リチャードとミック・ジャガーがいっぺんにステージに飛び出したみたいだった。「クールでかっこよかったです」。まずそうお伝えした。知事の表情がほんの少し緩み、うなずいてくれた。その瞬間、私は「こんな知事がいてくれる県民は幸せだ」と心から感じた。知事の姿を往年のロックスターのイメージに重ねて悪い理由があろうか。知事との対話の中で、特に印象深かったことがある。私自身が北部の出身でもあって、『埼玉ガイド』では、ふだんスポットライトの当たりにくい北西地域に力を入れたとの私の発言を受けて、「県の一体感を喚起してくれる」と返してくれたのだ。おそらく、世の多くは埼玉を現実の姿より狭く理解している。その実像は想像されるよりはるかに広く、驚くほどに深い。豊かな自然と歴史遺産を持ち、その一つひとつに人々の生活が温かく息づいている。利根川や荒川をはじめ、数知れぬ小河川によって形成された地勢、それに伴う文化や産業、「瀬替え」などの歴史的エピソード。それら一つひとつ丁寧に言及する知事に、鳥が羽ばたくような視野を感じた。大野知事は、「新しい切り口を県民に与えてくれる本を作っていただき、ありがとうございます」と述べた。この一言ですべて報われた気持ちになった。埼玉への深い愛と、それを未来に伝える熱意が込められていると感じた。 真摯さの道 ものつくり大学に至る「真摯さの道」 少し話は前後する。司会を務められた産業人材育成課課長の下村修氏によるご発言である。下村氏は、11月22日の渋谷QWSで開催された埼玉学イベントにオンライン参加されていた。ものつくり大学の近傍にある「真摯さの道」についてもご存じだった。マネジメントの父ドラッカーの翻訳者で日本での分身ともされた、今は亡き上田惇生先生(ものつくり大学名誉教授)が、integrityの訳語を想起した道である。上田先生は若き日俳句に親しんだ人でもあり、一つの語彙が浮かぶのを忍耐強く待ち続け、ついに大学からの帰路、この道で「真摯さ」を呼び寄せたのだった。 このフレーズには、埼玉学の目指すべき姿が凝縮されているように思える。埼玉とは、あるいは地域というよりも、道なのかもしれない。水の通る道であり、風の通う道である。そして何より人と土の香る道だ。埼玉学は、地域のささやかな真実に向き合いつつ、そこで生まれる物語を丁寧に保存しつつ創造する一本の道なのだ。 2024年11月22日に開催された埼玉学イベント(渋谷QWS) 平和--しらこばとの理想 私の専門はピーター・ドラッカーの経営学である。埼玉学とドラッカーは地域と人々の未来を考えるうえで共通点が多い。実は大野知事はドラッカーへの関心から、私の名前も知っていたという。前・上田清司知事もドラッカーの学徒だった。2025年10月25日にはドラッカー学会大会が行田のものつくり大学で開催される。ドラッカーが尊敬した実業界の偉人・渋沢栄一を生んだ深谷も目と鼻の先だ。大野知事との対話は、埼玉学にとって重要な意味を持つことだったろうか。もちろんそうだろう。しかし、それのみにはとどまらない。埼玉とは日本の雛形であり、日本の未来そのものだからだ。これをおおげさと思わないでほしい。会見の最終場面で、私は『埼玉ガイド』にサインをお願いした。今日この場に赴いた記念として、ぜひそうしてほしかった。知事は執務机の引き出しからおもむろに筆ペンと篆刻印をとり出した。外交官を長らく務め、中東問題の専門家でもある知事がそこに記したのは、「平和」を意味するアラビア語だった。筆跡にはまるで埼玉から世界を見はるかすような風が巻き上がっているように思えた。県庁職員の方も、このようにサインする知事の姿は初めて目にしたという。平和(「サラーム」سلام)。この瞬間が会見のハイライトとなったのは言うまでもない。知事の佇まいとともに、「しらこばとの理想」をそれは体現していた。サイン入り『大学的埼玉ガイド』は、現在、ものつくり大学図書館のエントランス付近に置かれている。 図書館に置かれた知事のサイン入り『大学的埼玉ガイド』。「平和」のアラビア語が記されている。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる

埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 埼玉学第6回は、今回で33回を迎える「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の公開収録を観覧した井坂教授が感じたことをお届けします。 埼玉の歌声が聞こえる 詩人ウォルト・ホイットマンは、「アメリカの歌声が聞こえる」と『草の葉』でうたった。 2024年11月30日、私は大宮ソニックシティ大ホールにいた。「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の公開収録を生で見る機会を得たためだ。埼玉に生まれ育ってこんな感慨は半世紀、初めてだった。「埼玉の歌声が聞こえる」。なぜか真っ先に頭に浮かんだのがこの一文だった。 チャリティ歌謡祭は、埼玉県の正月の風物詩と言ってよい。今年で33回。埼玉の政治、経済のリーダーが一堂に会する一大イベントである。その空間は歌謡祭という範疇を超えて、一種の埼玉をめぐる大聖堂のミサを思わせる荘厳さを備えていた。「埼玉の生声」が一切の前提条件を取り払って、初冬の空を突き抜けていった。 出演者には、大野元裕知事、さいたま市の清水勇人市長、熊谷市の小林哲也市長といった自治体首長陣、さらに清水園の清水志摩子社長、サイサンの川本武彦社長、埼玉りそな銀行の福岡聡社長といった県内の主要企業経営者が名を連ねている。 出演者たちが肩書をとりあえずクロークに預けて、素の状態で舞台に立つ。その佇まいがなんとも言えずいい。大野知事が赤いベースとともに、ジーンズとTシャツでぶらりと現れて歌う姿は、最高にクールだ。こんな強いインパクトを残すイベントは、他県では見られないだろう。 ただし、実物を見るまで多少の偏見がなかったとは言えない。私は率直に「色物」を想像していたからだ。まったくの見当外れであることが、開始早々わかった。 認めようーー。私は痛く感動したのだ。この感動はしばらく前に映画『翔んで埼玉』を観終えたときのものと同じだった。そこには何かがあるのだと思った。 例えば、清水市長が歌った「TRAIN-TRAIN」。ブルーハーツ往年の名曲である。昭和を生きた人ならぴんと来るはずだ。野趣に溢れたあの時代の空気。イントロの歌い出しを聴くだけで、背筋に電流が走る。きっとこの歌を最初に聞いたとき、市長も一人の少年だったはずだ。やがて行政に活動を移しても、消え去ることのない少年の魂を私ははっきりと感じ取った。そこにはきっぱりとした情熱が今もとめどなく溢れていた。 政財界のリーダーたちが普段の仕事では見せない姿をあられもなく見せつける。こんな裸足のままのイベントがあるだろうか。 各国の元首や首脳が一堂に会し、青春時代愛した歌を思いのたけを歌い上げてもらったら、どんな世界になるだろう。そんな想像も頭をよぎった。 会場は始まる前から熱気に満たされている。 風通しのいい祝祭の場 実は私がこの場にいられたのも、一冊の本が機縁となっている。『大学的埼玉ガイド』(昭和堂 刊)である。2024年11月19日に出版され、その編者を務めたのが私だった。 同著の序で私は埼玉の特性の一つに「雑居性」を挙げている。東京に隣接しながら、農村、工業地帯、ベッドタウンといった多様な性格を持つ地域が混在している。この雑居性が、埼玉県民の気質や文化を特徴づけており、言い換えれば、単一の尺度を常に拒否し続け、ゆえにアイデンティティに大きな空白を残している。 きっかけとなった『大学的埼玉ガイド』。 こうした特性を間近に見る思いがした。政財界のリーダーたちが同じステージに立つ。主役は歌い手だけではない。ダンサー、コーラス、バックバンド。そして、ステージと客席のぎりぎりの狭間で汗をかくスタッフの方々。みんなが仲間である。ステージに上がっていない人たちも、誰もがみんな埼玉の歌を歌っている。 埼玉では自治体首長と企業経営者が対等に地域課題を議論する場が少なくない。たとえば私も現在埼玉県教育委員会の依頼で、高校の校長や教頭向けに経営学の講義を持っている。親密で温かな関係が歌謡祭の舞台にそのまま流れ込んでいる。 出演者たちが自分を丸出しにしつつ、品格と調和が感じられる。風通しのいい祝祭の場。ここには埼玉のすべてがある。 「埼玉の歌」を未来へーー奇祭がもたらすもの 歌は最も身近な魔法だ。 思い起こしてみてほしい。学校には校歌がある。社歌を持つ会社もある。学校の帰り道には誰もが歌った(リコーダーかハーモニカも吹いただろう)。アニメにも、ドラマにも、時代劇にも。どこにでも歌がある。 かの二宮尊徳は、農村を復興するとき、農民たちを集めて最初に自作の歌を朗誦したと言われている。歌は心の田んぼに流れ込む水なのだ。 このイベントが成り立つ陰の主役は、地域メディア「テレ玉」である。テレ玉は、埼玉県民の生活に密着した情報発信を行いながら、この歌謡祭を広く視聴者に届ける仕掛人である。この番組の水源はテレ玉にあるのだ。 地域メディアが地元イベントをサポートし、それを広く伝えることで、埼玉の文化的アイデンティティがより多くの人々に知られるようになっている。先に挙げた『大学的埼玉ガイド』では、テレ玉社長へのインタビューを通して、その活動を紹介している。チャリティ歌謡祭の第1回は、テレ玉社屋のスタジオで行われたと聞く。初めは手探りのささやかなものであったと想像するが、かくも盛大にして、県の文化を代表する一大イベントにまで育て上げた関係者の尽力は並たいていではなかっただろう。改めて敬意を覚える。 チャリティが歌謡祭の目的である。 理由はもう一つある。この歌謡祭の目的はチャリティにある。収益は地域社会に還元される。埼玉の発展を志すその原点は何より心にとどめておくべきだ。まさにその意味においてこそ、チャリティ歌謡祭は「奇祭」と呼ぶにふさわしいイベントなのだ。 深い。深すぎる--。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に観に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 埼玉学第5回は、埼玉県日高市にある「サイボク」が埼玉に作れられた歴史と背景、そして現在に至るまでの挑戦について触れていきます。 サイボク創立者の夢 埼玉県日高市に位置するサイボクは、食のアミューズメント・パークと呼ぶにふさわしい。その広大な敷地は、東京ドーム2.5個分に相当し、自家製の精肉やハム、ソーセージの直売店、レストラン、地元野菜や花きの販売所、そして天然温泉「花鳥風月」まで備えている。年間約400万人もの人々が訪れ、埼玉のみならず、関東一円にファンを持っている。たいていのガイドブックにもその名は記載されている。そんなサイボクには日本の戦後復興とともに歩んできた歴史が背景にある。 愛らしいマスコットキャラたちもお出迎え。 1946年、埼玉県入間郡高萩村(現在の日高市)にて「埼玉種畜牧場」が開設された。この牧場で、原種豚の育種改良が行われ、美味で安心な豚肉生産の基盤が築かれた。当時、国内には養豚学科を有する大学や農業高校がなく、創業者・笹﨑龍雄は、獅子奮迅の努力によってこの地に牧場を開いた。そんな笹﨑龍雄は、1916年、長野県の農家の8人兄妹の次男として生まれている。幼い頃から牛・馬・豚等の家畜に囲まれて育ち、中でも豚の飼育係を担当した笹﨑は、その魅力に夢中になり、いつしか「獣医」を志すようになる。しかし、8人兄妹を賄う家計は決して豊かでなく、一念発起して超難関の陸軍依託学生として東京帝国大学農学部実科(現・東京農工大学)を受験し合格する。卒業した1941年、日米開戦と同時に陸軍の獣医部将校として旧満州とフィリピンの戦地に派遣された。1945年日本が敗戦を迎えると、物資不足と食糧難を目の当たりにした笹﨑は、「食」で日本の復興に寄与しようとした。笹﨑の夢と情熱がサイボクを築き上げた。 自慢のソーセージ。 店舗の様子。 なぜ埼玉か 長野県生まれの笹﨑龍雄はなぜ埼玉に目を付けたのか。理由はいくつか考えられるが、一つ挙げるなら、埼玉の農業と深い関係がある。埼玉は何よりさつまいもと麦の生産地であった。埼玉においては、さつまいもは「主食」と言ってよかった。その地下で育つさつまいもは人間の飢えを満たし、地上で育つ葉や茎は、豚にとって良好な飼料となった。食の中心であった麦は、明治から昭和30年代中頃にかけて4種の麦を中心に生産されていた。戦前には小麦、六条大麦、二条大麦、はだか麦を合わせた4麦の生産が全国一を占めていた時期もあったが、それもまた養豚にとって恵まれた飼料の補給を可能にした。その歴史的背景を遡れば、「麦翁(ばくおう)」と呼ばれた権田愛三の存在が浮かび上がってくる。1850年に埼玉県北部の東別府村(現在の熊谷市)に生まれた権田は、一生を農業の改良に捧げた。中でも麦の栽培方法に関して功績を残し、麦の収量を4~5倍も増加させる多収栽培方法を開発したとされている。後にはその集大成ともいえる「実験麦作栽培改良法」を無償で配布、県内はもとより日本全国への技術普及に尽力した食のイノベーターだった。このような豊かな農業生産地・埼玉の「地の利」を背景に、笹﨑は養豚のイノベーションに着手していった。1931年に開通した八高線によって、豚や飼料等の運搬が容易になったこともそこに加えられるべきだろう。 埼玉の精神にふれる サイボクは現状に甘んずることなく、新しい挑戦を追求してきた。1975年には、日高牧場内に日本初の養豚家が直接販売するミートショップが開店し、その後も施設の拡大や改善が続けられた。1997年にはオランダで開催された「国際ハム・ソーセージ競技会」に初出品し、多くの賞を受賞した。さらに、2002年、周囲の猛反対を押し切り温泉堀削を試み、驚くほどの量の良質な温泉を発見した。それをきっかけに、温泉施設の建設が始まり、21世紀型の「食と健康の理想郷」をめざす施設として整備された。 今回話を聞かせてくださった現会長・笹﨑静雄氏と。 サイボクのレストランの裏手には、広大な緑の芝生と森が広がる「サイボクの森」がある。「緑の空間と空気は人々の心を癒すもとになる」「一日30~60分の日光浴は骨を丈夫にする」「子どもの近眼の主因である、屋外での遊びの欠如と日光浴不足を解消するためのこのようなアスレチック施設や、大人のための散策路やくつろぎのスペースを準備しよう」。サイボクの森は、女性スタッフ中心の発想で実現した。三世代の家族が遊べる空間として計画され、コロナ後はとりわけ得がたい憩いの場になっている。現会長・笹﨑静雄氏は、父・龍雄の存命時、豚が不調に見舞われた時の対処のし方を聞きに行くと、そのたびに「豚は何て言っていたんだ」と問い返されたと言う。「わかりません」と答えると、「豚舎に寝ないとわからないだろうな」と言われたと振り返っている。現在のサイボクの活動はすべて豚とお客さんが教えてくれたことを愚直に実践してきた結果と笹﨑氏は語る。現在のサイボクの歴史は、対話の歴史だった。客と対話し、自然と対話し、地域住民と対話し、何より豚と対話する。相手の言うことに耳を傾け、次に何が求められるかを模索する。これは郷土の偉人・渋澤栄一が事業を始めるときにこだわった方法でもある。サイボクは食のアミューズメント・パークにとどまらず、埼玉の「埼玉らしさ」にふれられるイノベーションの宝庫である。ぜひ一度訪れ、味わい、体感してみてください。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-古代のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に観に行くということ・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に観に行くということ

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。埼玉学第4回は、井坂教授が『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』公開日に浦和パルコ映画館にて、埼玉学徒の皆さまと鑑賞したことを受けて、埼玉学の問題提起を述べていきます。 埼玉とは「悲劇のイデア」である 映画『翔んで埼玉2』の2023年11月23日公開に先立ち、『東京新聞』から埼玉の県民性についてコメントを求められた。私は公開当日にこの映画を見ることができたので、今となっては私の話したことはたいした意味もなくなっているのだが、ごく簡単な感想をお話して、埼玉学の問題提起に代えたいと思う。もちろん私は映画について立ち入った話をしようと思うのではないし、そんなことは専門家でないからできもしない。ただごくおおざっぱに、映画に表れた埼玉の特性についてお話ししようと思う。というのも、埼玉とは特定の土地よりも、一つの「悲劇のイデア」だからなので、この点は今日いろいろな理由から曖昧になっており、このことを明らかにすることがさらに大きな視点を獲得するうえで大事だと考えているからだ。『翔んで埼玉』が公開されたのは2019年のことだった。この作品は埼玉そのものというよりも、埼玉のイメージに着目して、その特性を新しい見方によって蘇生させることに成功した。これは埼玉に伴うおそらく近代以降の一大イノベーションとさえ言える。もちろん映画で描かれる台詞や情景は、逆説、独断、憶測、諧謔に満ちている。だが、私が映画を数度見て結果として覚えることになった「異常な感動」は、埼玉に関する動かしがたい何かを教えていると思った。『翔んで埼玉』が一つの娯楽映画を超えた何かを持っているのは、多くの人が「はじめは笑っていたが、最終部では思わず涙した」とコメントしていることからも明らかだろう。ちょっと聞くと反語に受け取られるが、それは埼玉が様々な側面で二つの勢力の葛藤を知らず身に帯びている事実を示唆している。ここで言う二つの勢力とは、主として埼玉の地形と地政に由来している。改めて埼玉を地図で確認してみると、接する都道府県は7つ。異常な数である。とくにあの長野県とも一部接している事実は埼玉県民にさえ知られているとは言えまい。 とりわけ北の群馬、南の東京都の県境が圧倒的に長大である。これは、東京という近代日本の象徴と群馬という近世権力との間に横たわる、よく言って通路、悪く言えば「玄関マット」の役割を埼玉がはからずも果たしてきた事実を示している。南北の文化・文明的差異に加えて、中央に縦走する台地を境目として、東西の山・川の地形的コントラスト。これらの異なる勢力が常時綱引きしている構図である。そのぴんと張り詰めた綱の上に埼玉が乗っている格好である。自己イメージ形成に葛藤をもたらさないはずがない。もちろん、映画はどこかでそのことを念頭に置いて、スタイリッシュかつコミカルに主張しているのであって、シーンの一つひとつは、すでに埼玉県の心中の風景を映像化したものにほかならない。そこでは、「埼玉には際立ったものが何もない」との一般の主張を覆す証拠がふんだんに存在している。『翔んで埼玉』が取り扱うのは、表面的には喜劇である。しかしその実、悲劇の本質を余すところなく表現している。ニーチェは『悲劇の誕生』において、「悲劇とは人生肯定の最高の形式」と述べている。悲劇とは、何かの不足によって起こされるものではない。むしろ何かの過剰によって惹き起こされている。主人公の麻実麗(GACKT)は、埼玉県民の素性を隠し、東京都民を圧倒的に凌駕する「都会指数」を発揮しながら、彼は進んで埼玉解放戦線の活動に身を投じ、苦節の末にその試みに成功するのが『翔んで埼玉』のストーリーである。彼は同胞たちの災厄を進んで引き受けている。その姿勢が何より悲劇的である。このように空気を読まずに地雷を踏んでしまう人。そのような人を世間では「ダサい」と呼ぶ。 「ダサさ」を愛さなくてはならない 映画館で配布されたカード。当日浦和では映画公開を知らせる号外も配布された。 およそこのような悲劇の肯定は、巷間埼玉に対して発せられる凡庸さや冗長さ、無気力、無関心とはまったく異なる。むしろ、麻実麗に見られるのは、生命の過剰であり、悲劇の精神の遂行である。意志と希望の挫折からくる不条理への愛である。『東京新聞』の取材で私は埼玉の県民性について問われたわけだが、語っているうちに私は県民性について自分が話しているのでないことに気づいた。埼玉のうちにある精神の断片を拾い上げたい気持ちになったのだ。埼玉の中に表現される縦横の衝突・葛藤は、自己イメージ形成でも大事な役割を果たしている。この衝突によってついに「ダサい」という非常に輝かしい境地に到達しえたということだ。偉大な存在に共通するのは、アイデンティティ獲得の疎外からくる絶えざる緊張である。心内に深刻な葛藤があるなら、それから目を覆ってはならないし、耐えるだけでもいけない。その葛藤が何を教えるかに目を凝らさなければならない。さらには進んで、「ダサさ」を愛さなくてはならない。これはいわば日常生活に身を浸した者の率直な決断なので、多くは無自覚であって、奇をてらった結果ではない。葛藤に伴う日常が、この生活態度に埼玉県民を導いたのだ。もちろんこういう考えは、アイデンティティの確立にはおよそ不向きである。都会に屈すれば、ただの植民地になるだろう。田舎に甘んじていれば、進歩の可能性はなくなるだろう。埼玉県はどちらでもない。まさにこの中途半端な状態を肯定するならば、進んで世間の図式的な都会とか田舎とかといった区別を越えた一次元高い自己認識を獲得しなければならない。 なぜ寛容なのか 記者からの質問は、「なぜ埼玉県民はかくも露骨にディスられても、それを寛容に受け止めるのか」というものだった。私はそれに対して、「アイデンティティの先延ばし」を習慣化しているからではないかと答えた。あえて言えば、現代においてアイデンティティの獲得はあまりにも強調され過ぎていないか。それはそれほどまでに重要なことなのか。かえって人の世を生きにくいものにしていないか。個と環境との合一は、人から貴重な内省の機会を奪っているのではないか。そもそも県民性など取るに足りないものではないか。確かに埼玉県の評価をランキングで見る限り、芳しいものではない。47都道府県のうち下から何番目。ただし、注意しなければならないのは、埼玉県民が戦っているのは他県ではなく、自己自身であるということである。『翔んで埼玉2』の話に戻る。一体、映画(フィルム)とはもともと映像化されたドキュメントという意味の言葉である。その意味からすれば、この作品は一見洒落に過ぎないようでありながら、一貫して存在してきた埼玉県民の精神的来歴を純粋に映像化したドキュメントと言ってよい。登場人物を見る限り、演出はスタイリッシュで、嫌味な芝居が演じられているようには見えない。いわゆる悪い洒落ではなく、良い洒落になっているのは明らかだ。埼玉県民はあたかも自らが脚本を書き、演出し、芝居をしているかのように感じさせる吸引力がそこにはある。事実、ほとんど一本の作品を演じきったかのような清々しい解放の表情を私は浦和パルコの観客に見た。『翔んで埼玉2』では、滋賀をはじめアイデンティティの獲得を妨げられ、延期することを定められた他県との共闘が展開される。それは埼玉県民にとって悲劇の結末をもたらすものではなかった。観終わった後の観客には、どことなく救済されたかのような、えもいわれぬ表情が浮かんでいた。さすがにすすり泣きこそ聞かれなかったものの、押し黙った苦痛に言葉を与え、苛まれた魂の奥に未来を見たごとき自由のまなざしがそこかしこにあった。 あえて定義しない勇気 おそらく、この映画はアイデンティティ確立を迫る嵐のごとき風潮の中、途方に暮れた人々にとっても解放をもたらしたことだろう。だから再び言いたい。自己の確立はそんなに偉いものなのか。むしろ一般の趨勢に抗して、どこまでも自己を定義したくなる欲求の外側に立ち続けようとする態度の方がよほど強靭でしなやかな精神力を必要とするのではないか。その証拠に自己を確立したと主張する国や地域、組織、人ほど、他者との闘争に明け暮れているのではないか。つまるところ、ディスられてもけなされても、埼玉県民の自己定義は未来にある。それは永遠の旅路を歩もうと決意する点で、「君だけの永遠の道をひたすらに歩め」(ニーチェ)と説くロマン主義的態度に通じている。これは不毛なマウント合戦に加わらず、またかりそめの「アイデンティティ」の安酒に身を任せるのでもなく、つねにただ薄い笑みをもって超然と自己に邁進する姿勢である。そういうところが、埼玉県民に争いを好まぬ「しらこばと」の平和的態度をもたらした理由と思われる。『翔んで埼玉2』はその意味で、前作に続く天啓であった。「人は最も自分がよくできることを知らない。強みとは持ち主自身によって知られていない」とはマネジメントの父ピーター・ドラッカーの言である。埼玉県民はこの映画によって、はからずも自分が最もよく行ってきたことのみならず、自己の心内で営まれた果てしない物語を知ることになる。あるいはおおげさに聞こえるだろうか。 行田市古代蓮展望タワーをしみじみと眺める。意外に高い。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・東京新聞 TOKYO Web「ディスられても笑いに 埼玉の強みとは『翔んで埼玉』続編23日公開」・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学③】秩父--巡礼の道

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 今回は、秩父の土地に宿る精神に思いを馳せます。 秩父がある 「埼玉県に何があるのですか?」--あなたはこう問うかもしれない(あるいは問わないかもしれない)。私ならこう答えるだろう。「埼玉には秩父がある」と。秩父というと誰でも思い出す、巡礼。そうと聞くと、これという理由もなしに、心の深層にかすかなさざ波が立つ。なぜだろう。なぜ秩父。なぜ巡礼。 東京に隣接した埼玉からすれば、秩父はその無意識に沈む無音の精神空間を表現しているように見える。だがそれはごく最近、近代以後の現象である。なぜなら埼玉はその空間的存在論からすれば、初めから巡礼の地だったからである。これはうかつにも注意されていないように思える。秩父は、その意味で土地というより、霊性をそのまま差し出してくれる、埼玉の奥の院だ。巡礼は、元来霊的な情報システムである。それは現代人工的に編み上げられた新しい情報システムを突き破ってしばしばその顔を表す。高度な情報の時代といっても、霊性が土地ときっぱりと切り離されてしまうことはないし、また霊性を伴って初めて土地の特性は人々の意識に入ってくる。もともと埼玉のみならず、技術と霊性とはいわば二重写しをなしている。埼玉では常にそれらは密接不離の絡み合いとして現在に至っている。言い方を変えれば、日常の陰に潜んで裏側から埼玉県民の認識作用に参画し、微妙な重心として作用している。そのことを今年の夏に足を運んで得心した。 旅の始まりは秩父線 霊道としての秩父線 秩父に至る巡礼路は今は鉄路である。熊谷から秩父線に乗ると、人と自然の取り扱われ方が、まるで違っていることに気づく。訪れる者の頭脳に訴えるとともに、感覚として、ほとんど生理的に働きかけてくる。平たく言えば、「びりびりくる」のだ。秩父線ホームには意外に乗客がいる。空は曇っているけど、紫外線はかなり強そうである。初めはまばらに住宅街やショッピングモールが目に入るが、いつしか寄居を越える頃にもなれば山の中を鉄路は走る。時々貨物列車とすれ違う。ただの列車ではない。異様に長く、貨車には石灰石がぎりぎりまで小器用に積み上げられている。それは精密で美しい。武甲山から採掘されたのだろう。やがて長瀞に到着する。鉄道と言ったところで、近代以後の枠にはめられた埼玉の生態を決して表現し尽くせるものではない。ところで埼玉と鉄道の関係はほとんど信じられないくらい深い。いや、深すぎて、埼玉に住む多くの人の頭脳の地図を完全に書き換えてしまってさえいる。現在の埼玉イメージのほとんどは鉄道によって重たいローラーをかけられて、完全にすりつぶされてしまったと言ってもいいだろう。地理感覚を鉄道と混同しながら育ってきたのだ。鉄道駅で表現すれば、たちまちその土地がわかった気になるのは、そのまま怠惰な鉄道脳のしわざである。そんな簡単な事柄も、巡礼と重なってくるといささか話が違ってくる。秩父線は埼玉の鉄道の中ではむしろ唯一といってよい例外だ。この精神史と鉄路の重複は、肉眼には映らないが、長瀞に到達してはじめて、心眼に映ずる古人の確信に思いをいたすことができた気がする。こんなに気ぜわしい世の中に生きているのだから、たまには旧習がいかに土地に深く根ざしたものであるか、現地に足を運んで思いをいたしてもばちは当たらないだろう。そこには埼玉県の日常意識からぽっかり抜けた真空がそのまま横たわっていたからだ。 山中の寺社には太古の風が吹いていた 長瀞駅から徒歩10分程度のところに宝登山神社がある。参道を登っていく先からは太鼓が遠く聞こえる。それが次第に近づいてくる。この神聖性の土台を外してしまっては、土地の神秘に触れることはできない。どれほど都市文化と切り結ぼうとも、最深部では歴史からの叫びがなければ文化というものは成り立たないからだ。それらは住む人々がめいめい期せずして持ち寄り差し出しあうことで現在まで永らえている何かでもある。 それがどうだろう。現在の「埼玉」という長持ちに収まると、何か別のイメージに変質してしまう。そこにしまい込まれているのは、このような素朴な信仰や習俗であるに違いない。奥の稲荷を抜け、古寺の境内にいつしか立ち入ると、そこは清新な空気に支配された静謐な一画である。赤い鳥居はほとんど均等に山の奥まで配分されている。古代の神々の寓居にばったり立ち入ってしまったかのようだ。 どんなに慌ただしい生活をしていたとしても、ときには果てしない歴史や人の生き死にについて問うくらいの用意は誰にでもあるだろう。埼玉の中心と考えられている東京都の隣接地域では、こんな山深いエリアが埼玉に存在していることなどまず念頭に上らないのがふつうである。いわば埼玉県の東半分は生と動の支配する世界であるが、西半分からは死と静の支配する世界から日々内省を迫られていると考えてみたらどうか。モーツァルトの『魔笛』のような夜と昼の世界--。 生と動もこの世にあるしばらくの間である。しかし、死と静はほとんど永遠である。このような基本的な意識の枠組みが、すでに埼玉県には歴史地理的に表現されている。 荒川源流 徒歩で駅まで戻って、今度は反対側の小道を下りてみた。商店には笛やぞうりなどの土産が並ぶ。坂の突き当りで、長瀞の岩畳をはじめて見た。そのとき、荒川という名称の由来を肌で感じた気がした。ふだん赤羽と川口の間の鉄橋下を流れる荒川は見たところ決して荒くれた川ではない。きちんとコントロールされ、取り立てて屈託もなしにたゆたっているように見える。源流に近い秩父の荒川を目にしたとき、古代の人たちが何を求めていたか、何を恐れていたかがはっきりした気がした。私は源流にほど近い荒川の実物を前にして、人間の精神と自然の精神との純粋な対話、近代の人工的な観念の介入を許さぬ瞑想に似た感覚に否応なく行き着いた。気づけば、私は広い岩の上に横になっていた。どうも土地の神々の胎内にいるような気分になる。それは土地の育んできた「夢」なのではないか。そんな風にも思いたくなる。少なくともそこには都市部の明瞭判然たる人間の怜悧な観念は存在しなかった。おそらく土地の精神とは比喩でも観念でもない。それは勝手にひねり出されたものではなかった。古代人の中では、主体と客体などという二元論はなかっただろう。ただ荒く呼吸して大地から湧出する滔々たる水流と一体になっていただけだろう。それを知るのに学問もいらないし、書物もいらない。古人の生活に直接問いかけるだけの素朴な心があれば十分だ。きっと昔の人は、現実と観念の対立をまるで感じていなかったに違いない。自然全体のうちに人はいるのだし、人の全体のうちに自然はあるというのが、彼らの生きていく意味だったのだ。彼らは、自然が差し出してくる何かを受け取るポイントを特別な場所として認知した。このような自己を取り巻く自然が十分に内面化された場所、自己とはかくのごときのものであり、かくあるべきものであるという場所で、彼らはあえて祭祀を行ったに違いない。 寝転んで川風に吹かれてみれば、土地の精神を支えているのは、存在と切り結ぶ自然感情であることは、明らかなように思える。秩父にあるのは論理ではない。言葉でさえない。あえて言えばそれはとてつもなく古い体験である。それがうまく言葉にならないというそのことが、かえって一種の表現を求めてやまない、どこかくぐもった呼び声として内面にこだましてくる。 「埼玉には何もない」などと気楽に自嘲し、ごく最近つくられた観念に戯れることしかできないのはあまりにさびしいことだ。何もないのではない。正体を見極めがたいほどに果てしなく、あまりに何かが「あり過ぎる」のだ。 長瀞の岩畳に横になり、江風に吹かれてみる Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口

-

【埼玉学②】吉見百穴――異界への入り口

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 今回は、埼玉県比企郡吉見町にある古墳時代の末期(6世紀末~7世紀末)に造られたとされる吉見百穴を訪れ、その不思議な魅力に触れていきます。 埼玉の不思議なもの 古人の建造物は、石や土、木とは限りません。岩の壁面に穿たれた「穴」もあるからです。吉見百穴の存在を最初に私に教えてくれたのは、学研という出版社が刊行していた「まんがひみつシリーズ」でした。シリーズ発刊は1972年だから、ほぼ半世紀前になります。自然や社会について子供でも理解できる工夫を見ると、仕事は丁寧、文章は達意、じつに卓越したクラフツマンシップの発揮された本に仕上がっています。 思わずため息が出るくらい、よくできたシリーズでした。たとえば、「野球」「切手」「宇宙」「からだ」「昆虫」など子供にとっては何ともいえず心惹かれるテーマ。実に軽快な手さばきで、面白おかしく編み直していく。私もかつては編集の仕事をしていたのですが、大いに脱帽させられたものでした。 とくに気に入っていたのは、『日本のひみつ探検』(「学研まんがひみつシリーズ29」)です。今みたいにスマホもネットもなかったので、暇さえあれば目を落としました。ただめくるだけのときにもありました。各ページ欄外には一つずつ「豆知識」が配されて、それだけで心が揺らめくのです。日本の地殻変動の目覚ましい働きから、自然的造形や名所旧跡などをとても親しげに、子供に寄り添って示してくれる。鬼の洗濯板、琵琶湖、青木ヶ原樹海、天橋立など、神秘の予感に彩られた地名はたぶんこの本で知ったと思います。 子供の頃の愛読書 一つが吉見百穴です(確か本には「ひゃっけつ」とルビが振られていた記憶がありますが、「ひゃくあな」が一般的のようですね)。古代の旧跡が自分の住む埼玉県にあるというので、根拠なく湧いてきた誇らしい気持ちだけは覚えています。いつか訪れてみたいと思いました。ですが、埼玉県民を悩ませる複雑怪奇の鉄道事情も相まって、訪れることができずに今日に至ってしまいました。(余談となりますが、私の勤める行田市の大学から隣町・加須市の実家に行くのに、高崎線の吹上駅まで15分、一度大宮まで出て宇都宮線に乗り換えて栗橋まで約1時間、徒歩で15分と計90分かかります。ちなみに、同地点から新宿までとほぼ同じ時間です。あるいは所沢あたりに出ようと思ったら、東京より遠い) 百穴を訪ねてみた 鴻巣駅からバスが出ていることは聞いていました。初夏の汗ばむような暑い日、吉見百穴を訪ねてみました。とにかく長い荒川の橋を抜けていきます。対岸まで続く緑の農地を眺めるともなく眺めながら、表れては消える田野や林と心の中で対話していると、唐突に現れたのが吉見百穴でした。日本の昔から名勝や景勝と言われている地はたいていは素朴な演出が施されているのが常ですが、完全にむき出し、空に向かって露出しています。 異様な無数の穴は唐突に現れる 川一つ隔てた向こうの灰色の岩壁には、蜂の巣のように詰まった感じの穴が目に入る。現代でいうところのカプセルホテルを思わせるところがあります。異様な穴がある時代に突如として出現したのに、どのような事情があったのは、私にはわかりません。実は、この疑問はすでに『日本のひみつ探検』を読んだ頃から私の頭を占めていました。 穴の用途については二つのまったく異質の説が存在していました。一つは、コロボックルの住処とする住居説、もう一つは墓所説です。両説は、考えるほど不明瞭になる気がします。ある時代にこのような構造物の突如とした出現について、どのような詳細があったのか、私は知りません。というか、知りたくもない。かくも得体の知れない穴についての説明など、どんな本を読んでも、人から聞いても、とうてい自分を納得させる自信がないからです。 異様な300の目 私はひたすら穴ばかり凝視していました。私のごとき素人には見当もつかないながらも、何か理解を求めてやまぬ生き物のように私には感じられました。あるいは、近くを流れる川向こうの平地の動静を監視している諜報施設のようにも。いずれにしても、近代に汚染された頭脳では及ばない、神妙な調和が付随するのは間違いなく、いつまでも見ていても見飽きることがなかった。これが本当のところです。見ているうちになんだか見られているのはこちらのほうではないか、そんな不気味な感覚に支配されるのです。穴の中に入ってみました。入口は大人一人がやっと入れるくらい、ひんやりとしている。 穴の一つに入ってみる 岩の壁面に穿たれた穴は300を超えるという。百とは「数の多さ」を意味する寓意でしょう。現実はその寓意をはるかに上回っている。しかもただの穴と言っても、300以上の穴を硬い岩壁に穿つ作業が生半可でない以上、何らかの強い意志と固く結ばれていないわけがない。思いつきの気まぐれでないことは確かでしょう。 もちろんその意思が何なのか、どこに通じているのかは私にわかるはずもないのですが、その場に身を置いて私が抱いた勝手な印象は、「戦への備え」でした。いくつもの穿たれた穴から敵方の動静を虎視眈々と監視する「目」です。第二次大戦中、軍事施設が存在していました。現在は柵で仕切られていますが、いくつかの穴の奥は軍需工場に通じていたとのこと。埼玉県には桶川や所沢、戦時中の空を担う重要施設がいくつも設置されていました。時に人は土地に一種のにおいを感じることがあります。古代人の感じ取ったものと同系の土地に染み付くかすかな匂い。そして張り詰めた決死の思い――。これらの穴は一体どこにつながっているのでしょうか。 ここはかつて軍事施設だった。怖い profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

-

【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めます。 わからないところが魅力 ものつくり大学の初代総長である哲学者の梅原猛は、「法隆寺の魅力は分からないところにある」と述べています。同じように埼玉を見るとき、魅力の淵源はその「分からなさ」にあるように思えてなりません。分からないなかでもとりわけ茫洋としているのが、行田をはじめとする県北です。実はこのエリアこそが古代と地続きのつながりを持ち、古墳や万葉の文化が今なお濃厚に息づく土地であることはあまり知られていません。その証拠を一つあげるなら、行田市には、埼玉(さきたま)の地名があり、埼玉県名発祥の地と称されています。この地が歴史上、文化・文明の中心だったことを思わせるに十分でしょう。 行田には埼玉(さきたま)の地名がある。 では、現在の埼玉県はどうでしょうか。埼玉県は、2つの時間意識を同時に持ち合わせている県のように見えます。東京という先端都市に追いつこうとする衝動と、太古の精神を穏やかに保存しようとする念慮の2つの動きが同時に存在している。この「二重の動き」によって、埼玉県は最も現代的であるとともにもっとも原始的であり、結果としてどことなく不確かで混沌としています。同時に、この2つの異なる時間意識の中でせめぎ合いつつ、アイデンティティの確立を先延ばしして現在に至っているようにも見えます。 「登れる」古墳がある そんな埼玉県の知られざる太古のリズムに触れたいのであれば、繰り返しになりますが、なるべく北部、特に行田、羽生、加須のあたりを訪れることをお勧めいたします。特に行田に広がる田野に身を置くと、まるで古代の本能が呼び起され、いつしか自己と大地が一体化したような錯覚さえ起ってくるから不思議です。 古墳に登るときの心持ちはどこか神妙である。 典型は古墳です。「さきたま古墳公園」は都心からわずか一時間ほど、にもかかわらず案外知られていません。まずは大きさに関係なく、目に付いた古墳に登ってみましょう。この「古墳に登る」というのは、考えてみれば他でなかなか味わうことの難しい刺激的な体験です。近畿地方の巨大古墳などは、実際に行ってみても、前方後円墳の形がそのまま目視できるわけではなく、沼地の先に森が広がっているようにしか見えません。それが行田の稲荷山古墳に登ってみると、前方後円墳の名称の由来がくっきりと解像度高く感じられるのです。さらには、登ってみることで、古墳を作った人たちの気持ちに触れられるというか、古墳建造の現場に立ち会っているかのような親密な感情さえ湧いてきます。 現代では、建築物の形式はスタイルやデザインによって表現されますが、古墳においては古代の美意識がそのまま何の衒いもなく露出しています。それは土木の力を通じて形成された、太古の人々の精神のフォルムです。たとえば稲荷山古墳の上をゆっくり歩くと、太古の人々の歌が素朴な抑揚と共に聞こえてくるような気さえしてきます。 小埼沼と万葉歌碑 もう一つ、行田には万葉の歌碑があります。比較的近くの小埼沼を私は先日訪れてみました。立てられたプレートは、行田市教育委員会によるものです。それによると、小埼沼は江戸時代には現在もほぼ同じ形状を保っているごく小さな水たまりであったと言います(私が見た時は水はなく、草で覆われていました)。この場所は、古代には東京湾の入り江として埼玉の港だったと伝えられていますが、プレートの説明によればその可能性は低いようです。 涸れた小埼沼のほとりにたたずむ 沼の脇の碑は、阿部正允(忍城主)によって1753年に設置されたものです。万葉集から2つの歌が刻まれており、その一つは次のようなものでした。 「佐吉多萬能 津尓乎流布祢乃 可是乎伊多美 都奈波多由登毛許登奈多延曽祢(埼玉の 津に居る船の 風を疾み 綱は絶ゆとも 言な絶えそね)」 時代が進み、AIやDXが私たちの認識を高度にシステム化していったとしても、ここには、変わることのない認識の原風景のようなものが表現されています。言霊を信じた万葉の歌人は、「綱は切れても言葉は絶やさないようにしてくださいね」と歌っています。言葉は手紙であったり、実際に交わされる音であったり、あるいは、心の中のつぶやきであったりもする。そこには言葉の実在への絶対的な信仰のようなものが見て取れます。それがなければ、このような深い感情は詠み切られるはずもなかったでしょう。 埼玉は長い間に多くの変化を経験してきました。農村はいつしか都市になり、河川が鉄道に置き換えられました。家業から巨大組織へと人間の活動現場は変化を遂げてきました。この明滅するごとき百年余りの変動の時代において、これらの原型は、確固たる意志をもって歴史の重みを静かに指し示しているように見えました。 人間の営みは、古墳であれ歌であれ、広い意味でのものづくりです。言うまでもなく、古代においても、古墳や歌は作り手にとってとても大切な存在でした。おそらく、今以上に古代の人々は、自身の活動が後世に与える影響を真摯に考え抜いて、その責任を引き受けようとしていたのではないでしょうか。だからこそ、千数百年後を経た現代でさえ、私たちは、残された偉大な文物を介して太古の精神の動きに触れられるし、また感動もできる。 埼玉県名発祥の地・行田。ここは埼玉の最も古い意識に導く入口のように感じられます。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 【埼玉学②】吉見百穴――異界への入り口 【埼玉学③】秩父--巡礼の道

-

【埼玉学⑫】天国への道--埼玉県道153号幸手久喜線

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。 埼玉学第12回は、井坂教授の子供時代の聖地・イトーヨーカドー久喜店から埼玉県道153号線を幸手方面に歩きながら、久喜・幸手の地名の由来に思いを馳せていきます。 起点--イトーヨーカ堂久喜店 30年ぶりに歩こうと決めた。私が「天国への道」と勝手に名づけた街道だ。埼玉県北東部、久喜駅の西口に降り立つ。上野東京ラインと東武伊勢崎線の交差するちょっとしたターミナルだ。都心へのアクセスもなかなか悪くない。大手町、東京、新宿、渋谷へも一本で行ける。 記憶の中の久喜は、埃っぽく、それでいて精悍な地方都市の顔つきをしていたものだが、駅舎はかつての面影もなく変貌を遂げていた。どうしても立ち寄らねばならない場所があった。駅前のロータリーを横切り、イトーヨーカドー久喜店へと向かう。子供時代の「聖地」だ。今や機能的なショッピングセンターとして再編されている。迷うことなく、かつて書店とレコード店があったはずのフロアへと向かっていた。学研の学習まんが「ひみつシリーズ」を買ってもらい、初めてレコードを手に入れた思い出の一画だ。クラシックが少しだけ好きだった。フルトヴェングラー指揮の二枚組レコード『第九』。背伸びにもほどがある選盤だ。子供の耳にはあまりに渋すぎた。おまけにレコードにはなぜか傷があり、針が飛ぶ。がっかりして店に持って行くと、店員の方は理由も聞かずに新品と交換してくれた。あの時の安堵と、大人の寛大さに触れた驚きは、レコードそのものより鮮烈に残っている。もちろん、書店もレコード店も現存していない。 後年、私は幸運にも、セブン&アイ・ホールディングスの創業者・伊藤雅俊さんと知遇を得た。その折、久喜店での思い出話をしたことがある。「子供の頃、久喜のヨーカドーには本当にお世話になりました」と水を向けると、伊藤さんは「ああ、あそこね。変な店だけどね」とだけ答えた。子供をほめられたような、そっけなくもはにかんだ印象だった。すっかり様変わりした店内で、私は年老いた母への手土産を求めた。一階の銘菓コーナーに、オルセー美術館の所蔵作品をあしらった洋菓子のセットを見つける。ルノワールの『ピアノに寄る少女たち』だ。 子供の頃の聖地・イトーヨーカドー久喜店 今はもう取り壊されてしまった実家が思い起こされる。母は音楽の教師だった。部屋にはピアノ、タイプライター、そして数多の画集があった。壁にはルノワールのポスターが貼られていた。私は菓子折りを贖い、店を出た。いくつもの記憶が絡まり合って交差し、浄化されていく気がする。久喜--。久しき喜び(the Eternal Joy)。「天国の道」の起点だ。埼玉学の探求は、こんなところからも始まる。 街道の記憶 ここは広大な関東平野のほぼ中央部。久喜から幸手方面へと伸びる道をひたすらに歩く。現在は埼玉県道153号幸手久喜線と呼ばれる。久喜と幸手--。二つの宿場町の名だ。久喜は、江戸時代、日光街道の西を走る「館林道(佐野道)」の要衝として栄えた「久喜宿」である。岩槻から分岐し、利根川を越えて北関東へと向かうこの脇往環は、大名行列や一般の旅人で賑わう日光街道とはまた別の賑わいを見せ、人々の往来の絶えることなき宿場だった。大宮台地の東のへりが、中川や利根川が形作った東部の広大な低地帯へと落ちていく境界線上に位置している。人々は、台地の安定した地盤と、低地の豊かな水を求めた。道は必然的にその際を縫っている。「くき」の由来も地形と無関係ではないだろう。台地が低地に突き出した「岬」のような地形を指す「陸(くが)」を転じたとも、あるいは低湿地帯に杭を打って土地を「区切り」定めたことから来たとも言われる。いずれにせよ、水と台地のせめぎ合いをその名は示しているだろう。幸手へと続く道は、緩やかに下る。大宮台地の高みから、中川低地へと、土地の骨格に沿っている何よりの証拠だ。道の両側には、かつての見渡す限りの田園風景はなく、ロードサイド店や住宅地が切れ目なく続く。幸手もまた、久喜と並び称される宿場町だった。日光街道と日光御成道がここで合流し、江戸から六番目の宿場として、また権現堂川(現在の権現堂堤)の渡河地点として、江戸北辺の玄関口の役を担った。地形を見れば、その宿命はさらにはっきりしてくる。幸手は、西から流れる倉松川と、北を塞ぐ大河・利根川(権現堂川)に挟まれた、低地の中のわずかな高みに築かれている。絶えず洪水の脅威にさらされながらも、水運と陸運の利便性を手放すことができなかった人々のぎりぎりの選択の痕跡でもあった。この道は、台地の安定から低地の混沌へ、そして再び秩序ある宿場町へと至る、土地の紡ぐ記憶そのものだ。 中間点の茶屋 そのほぼ中間地点に、喫茶「どんぐり」がある。変わることなき山小屋風のログハウスが目に入る。扉を開ける。店内はあの日のままだ。壁一面の高山植物の写真、フォルクローレのBGM、高齢の主人が、物静かにカウンター奥に立つ。私は、窓際に腰かけ、ブレンドコーヒーを注文する。初めてこの店を訪れたのは1995年、大学四年生の時だった。就職活動を終えて間もなく、定年を迎える父と二人で来た。そのとき何を父と話したのか。ほとんど覚えていない。コーヒーを口にする。30年前よりも少し薄く感じるのは、時の重みがそう感じさせるのか。 喫茶どんぐりにて。 父は時々、若い頃心酔した社会主義者・河上肇の歌を暗唱したものだった。「辿りつき振り返り見れば山河(やまかわ)を越えては越えて来つるものかな」。遠い感情が今は重たく私の心中にある。 「辿りつき振り返り見れば山河を越えては越えて来つるものかな」(河上肇) 「幸いなる手」へ 店を出て、幸手を目指す。秋の空が高い。「幸手」(the Happy Hands)。なんと美しい地名か。アイヌ語の「サッ・テ」(乾いた・ところ)から来ているという説や、幸宮神社の神域を意味する「幸(さき)つ・御手(みて)」から転じたなど、諸説あるらしい。地名は、そこに住まう人々の願いの結晶なのかもしれない。特に幸手は、権現堂堤の決壊に象徴されるように、幾度となく水害に苦しめられてきた。厳しい現実の中で、人々が「幸」を願い、その手につかもうともがいてきた痕跡がこの地名には刻まれている。宿場町の面影を残す市街地に入った時、私は確信した。「久喜(久しき喜び)」という、過去の温かな記憶の地から出発し、「幸手(幸いなる手)」という未来への希望を手渡す街道ーー。イザヤ書の啓示みたいに聞こえないか。30年ぶりの道は、私に多くを語りかける。ここは歴史と地形の織りなす魂の巡礼路なのだ。埼玉学とは、自らの足で土地を歩み、その土地固有の記憶と対話し、自らの生の原点へと立ち返る旅であっていい。いや、そうあっていけない理由がない。幸手のホームに立つ。手提げ袋の中のルノワールが、確かな重みを持って母の住む故郷へと私を誘っている。 ルノワール「ピアノに寄る少女たち」 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜・【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

-

【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第11回は、土呂駅に初めて降り立ち、さいたま市大宮盆栽美術館を訪れた井坂教授が散策しているうちに直感した、盆栽、タモリ、バカボンのパパのつながりについて述べていきます。 土呂駅を降りる 子供の頃から、いや、物心ついた時から、私はJR宇都宮線に揺られてきた。何度揺られたか分からない。埼玉と東京とひたすらに行き来するありふれた路線だ。大宮、浦和、上野、数えきれないほど乗り降りした駅がある一方、車窓からその名を目にするだけで、一度もホームに降り立ったことのない駅がないわけではない。その筆頭が土呂駅だ。土呂は大宮駅の隣、その何とも言えない語感もさることながら、駅の周囲に何か目立った建築物は見当たらず、ぽっかり中空にくりぬかれた残欠のような駅である。その日、私はふと思い立ち、吸い寄せられるように土呂駅で電車を降りた。爽快なまでにすっきりした駅だ。人影もまばら。かつてタモリは埼玉のこんな茫洋とした風景を目にして「ダサい」と言ったのかもしれないな。そう思えてきた。私の埼玉学の探究は、時にこんな気まぐれな下車から始まる。 土呂駅で初めて降りてみた 盆栽村と小さな宇宙 目指すは、駅からほど近い大宮盆栽村。駅前ロータリーから仰ぐ空は高く、さしあたりさえぎるものは見当たらない。秋の直射日光をまともに浴びながら、少しばかり歩を進めると、やがて近代的な洋館が目に入る。「さいたま市大宮盆栽美術館」だ。門をくぐると、やや湿り気を含む空気に迎えられる。屋内屋外に展示された盆栽の一つひとつが、弱まる日差しに凛とした存在感を放っている。幹はダイナミックな躍動と共にうねり、古木に生じた瑞々しい苔の情感とコントラスト。ほとばしるマグマを一瞬で凍結させたかのようだ。つめたく感じるその内奥では、灼熱の情念が渦巻いている。どれ一つとっても、快い緊張をはらんでいる。私はこれまで、盆栽を年配者の趣味という先入観で見ていた。あるいは老後の高尚なたしなみとも見ていた。大きな間違いだった。目の前にあるのは、限られた空間の中に、大自然の風景、悠久の時の流れ、そして生命の厳しさ、美しさ、そしてそれらすべてへのありとあらゆる畏敬を凝縮した、紛れもない「ミクロコスモス(小宇宙)」であった。これは人が自然と対話し、その力を借り上げて創り上げる、自由で創造的な芸術だ。解説によれば、盆栽村の歴史は、1923年の関東大震災に遡る。多くの盆栽・植木職人たちが、壊滅的な被害を受けた東京を離れ、植物の育成に適した土壌と水、そして空気が綺麗なこの地を安住のための回避所として集団で移住してきたのだ。そう思うと、一つひとつの盆栽が、芸術品を超えて、危険で暴力的な時代を生き抜いた人々の憧れのしるしのようにも見えてくる。 盆栽と漫画。世界へ 館内には、ドイツ人と思われる団体、地元の小学生、高齢の方々等、様々な年齢や背景を持つ人々が、熱心に一つひとつの盆栽に目をとめていた。彼らはガイドに耳を傾け、スマートフォンのカメラを盆栽に向けている。表に出て、盆栽町をそぞろ歩くと知らずある一画に迷い込んだ。時間が止まったかのような閑静な通りだ。一見雑な植え込みや草木も、引いてみると不思議な調和を維持している。この一画が、巨大な盆栽の中の世界のように感じられてきた。あるいは何かの気のせいだろうか。「さいたま市立漫画会館」の看板が目に入る。市立で、しかも無料となれば、入らない理由がない。誘われるように足を踏み入れると、そこは近代日本漫画の祖、北澤楽天という人物の功績を伝える施設だった。恥ずかしながら、私はその名を知らなかった。パネルの説明によれば、日本初の職業漫画家として活躍し、風刺画や子供向けの漫画で一世を風靡した偉人だという。晩年をこの盆栽町で過ごしたとも記されている。彼の描く、生き生きとしたポスターやポンチ絵を眺めるともなく眺めていると、ふと奇妙な共通点に思いが至った。「BONSAI」は、今や世界共通語だ。そして、北澤楽天が礎を築いた日本の漫画もまた、「MANGA」として世界に認知された日本を代表する文化だ。小さな鉢のミクロコスモスと、紙上の二次元の世界。表現方法は違えど、どちらも国境をやすやすと超え、世界へと拡大したのだ。 さいたま市大宮盆栽美術館 中庭。小宇宙の銀河系 タモリの視線と消えた水路 街路を歩きながら、私はかつてテレビで観た「ブラタモリ」の大宮特集を思い出していた。地形や街の成り立ちに異常なほど敏感なタモリが、大宮台地や、暗渠(あんきょ)となった川の跡を嬉々として語りながら、女性アナウンサーとゆっくり歩を進める様子が脳裏に蘇る。彼の視線を借りて足元に注意を向けると、なるほど、盆栽町には不自然な直線を描く通路が伸びているのに気づく。その周辺には、ランダムでありながら、全体的には妙に均整の取れた古木や下草が目に入ってくる。なんだか昭和時代を象徴する切り絵みたいな風景が、秋の赤光に照らされて浮かび上がってくる。私が歩みを進めている道の形状から、それは明らかにかつて水の流れていた跡だ。その証拠にマンホールがずいぶん先まで転々とその流路を暗示している。大宮台地の縁から染み出した水が、小さな流れとなってこの地を潤していたのだろう。水のほとりには、人々の生活があったはずだ。子供たちの笑い声、洗濯する母親たちの姿、じょうろで草木を潤す老人たち--。今はアスファルトの下に消えた水の流れの記憶が、土地の起伏や道の形に確かに刻まれている。土地の歴史を読み解くタモリの視点は、物事の本質を別の角度から喝破した師・赤塚不二夫の視点と、どこか通じるものがあるのかもしれない。こんな具合に想像がとりとめなく広がっていくのは私の悪い癖だ。赤塚とくれば、バカボンのパパへと思考は一直線である。赤塚の代表作『天才バカボン』で、バカボンのパパの職業が「植木屋さん」だった事実に、私ははっとした。もちろん植木と盆栽は厳密には違う。しかし、ともに日常に潜む宇宙であることに変わりはない。バカボンのパパは、日々、ミクロコスモスと向き合っていたのだ。漫画という二次元の世界で。そして、彼の哲学を集約したあの決め台詞、「これでいいのだ」。それは、あらゆる物事をあるがままに肯定する、老子の説く「無為自然」の境地そのものだ。自然の摂理を受け入れ、その中に美を見出す盆栽の精神と、何かが通底しているように思えた。タモリは師・赤塚の弔辞で、その人生を「これでいいのだ」と要約したのだったな。初めて降り立った土呂駅で出合った小宇宙としての盆栽。世界に広がる漫画。消えた水路の記憶。植木職人だったバカボンのパパ。宇宙、世界、水、道、そして平和--。一見、何の脈絡もない点と点が、一本の道で結ばれた気がした。盆栽町は、戦争と革命を経た日本において、一種の桃源郷だったのではないか。そのとき、タモリがかつて口にしたとされる『ダサい』という一語が、それらを煮詰めた一本のボトルに、そっと貼られた一枚のラベルのように思えてくる。盆栽町を後にしながら、私は静かにこうつぶやいていた。「これでいいのだ。埼玉」と。 「これでいいのだ。埼玉」By 井坂康志 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

-

【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。JR大宮駅とさいたま新都心駅の間にある「大宮操の桜」をご存じでしょうか。埼玉学第10回は、学生が授業で書いたエッセイの「大宮操の桜」に関する誤読から思索を広げていきます。 もう一つの物語 昨年、私が受け持つ「ライティング」(文章作法)の授業で、ある学生が提出した一篇のエッセイに私ははっとさせられた。私の精神の根幹を揺さぶり、そして「埼玉学」が進むべき道を照らし出す、静かな啓示のような文章だったからだ。大宮を走る電車の車窓から、ふと目に飛び込んでくる「大宮操の桜」という看板。学生のエッセイはそう始まる。 https://twitter.com/RailwayTown_Omy/status/1891440266113888510 実は以前から私も気になっていた。その学生は初め、「操」の一文字を、自身の母校の名の由来でもある思い出の町名「操町(みさおちょう)」と同じ、「みさお」と読んだという。「操(みさお)の桜」--。なんと詩情溢れる名だろう。この大宮の地で、どれほどの出合いと別れが繰り返されてきたか。それはあるいは戦時中、出征する兵隊の物語であるかもしれないし、国鉄の線路を隔ててはぐくまれた若者同士の友情なのかもしれない。私はそんなことを考えた。もちろん、スマートフォンで検索すれば、数秒で「正解」は見つかる。事実は想像とは違っていた。それは大宮が鉄道の要所たる所以、日本の大動脈を支えた広大な「大宮操車場(おおみやそうしゃじょう)」の略称、「大宮操(おおみやそう)」なのだと。しかし、である。エッセイを書いてくれた学生の「心の旅」は、そんな「正解」などと次元を違えるしなやかさを備えていた。検索結果の画面に映し出された、生命力に満ち溢れて咲き誇る桜の姿が、卒業後も活発に交流を続ける旧友たちの絆と重なった。そして、あの桜は、やはり「操(みさお)の桜」として、誰にも侵されることのない、かけがえのない意味を持ってその心に咲き始めたのだ。このことがずっと心の片隅にあった。5月のある日、私はその桜の背景にある物語を確かめるべく、大宮の鉄道額物館を訪れた。 鉄道の聖地で目にした物語 大宮の鉄道博物館は、日本の近代化を牽引した鉄道の輝かしい歴史を後世に伝える、まさに「聖地」と呼ぶにふさわしい場所だ。 まさに鉄道の「聖地」、技術者たちの魂が宿る空間。 広大なホールに威風堂々と鎮座する歴代の車両は、明治、大正、昭和、平成という時代を駆け抜け、日本の発展という巨大な物語をその鋼鉄の体躯をもって雄弁に語りかけてくる。私はその圧倒的なスケールと、設計図の線一本、リベットの一本にまで宿る技術者たちの魂に感嘆を覚えながら、館内を巡った。 そこにあるのは、誰もが共有可能な客観的な歴史だ。「大宮操車場」が、いかに多くの人々の生活を支え、日本の物流の動脈として機能してきたか。その「正しく」「公的な」物語を、博物館は豊富な資料と共に私たちに教えてくれる。それは、疑いようのない事実であり、埼玉が日本の近代史において果たした役割を示す、誇るべき遺産にほかならない。 日本の近代化を物語る、歴代の名車両(大宮・鉄道博物館) 「操車場」と「操町」-創造的な誤差が生まれる場所 博物館の重厚な扉を抜け、初夏の光へ戻ったとき、私は再びあの学生の文章を思い出していた。「大宮操の桜」は、間違いなく大宮が鉄道の要所であったことと分かちがたく結びついている。あの桜は、数多の貨物列車が行き交う様を、そしてそこで働く人々の汗と誇りと涙を、何十年にもわたって見つめ続けてきた生き証人である。これが、「大宮操(そう)」という名の持つ、動かしがたい歴史だ。しかし、学生は、その「操」という一つの漢字から、別の物語を読み取った。それは一人ひとりの内面の記憶と友情に彩られた、どこまでも私的な「もう一つの物語」である。私はかねがね思う。あえてトルストイの有名な小説の一節を借りるなら、「正解とはみな似たようなものだが、誤解とはそれぞれに誤解である」、いや、もっと言えば、正解とはもっともらしい誤解の一種なのかもしれないと。私たちにはテクストを豊かに誤読する権利だってあるのではないか。世の中には「創造的な誤読」というものだって確かにあるのだ。それは客観的な事実や作者の意図といった「正解」から出発しながらも、読み手自身の経験や記憶、価値観というフィルターを通して、まったく新しい、個人的で豊かな意味をつくり出す行為である。「誤読」は事実の否定ではない。むしろそれは、鉄道という巨大な産業の物語というキャンバスの上に、友情や思い出という、人間的で温かな光を灯す、創造的な営みにほかならない。操車場の桜が、その記憶の中で世界で一本だけの特別な木へと生まれ変わったのだから。「埼玉学」に関わる者として、忘れたくないのがこのことだ。まさにこのような「創造的な誤読」をこそ、慈しむ学でありたい。 すべてを受容する「玉」としての埼玉学 埼玉学とは、客体としての歴史や文化・産業を分析し、評価するだけの学問ではない。それは、この土地に生きる個々の人間の心に流れた、かけがえのない時間をこそ、尊い研究対象とする学問なのだ。学生の「創造的な誤読」も、鉄道史研究家の緻密な考証も、埼玉学という巨大な器の中では、等しい価値を持つ。なぜなら、そのどちらもが、埼玉という土地と関わる中で生まれた、紛れもない「真実」だからだ。それは、一つの「正解」を頂点とするピラミッド構造ではなく、あらゆる物語が共存可能な果てしなく広がる生態系の学である。この受容性こそが、埼玉学を「玉」のような存在たらしめる。玉は磨かれるほどに、どこから光を当てても柔らかく輝き、どんな坂道でも、どんな人の手の中にあっても、その形を変えることなく自由に転がっていくことができる。「操(みさお)の桜」は、埼玉の醸す光の環なのだ。一人ひとりの心内に通ずる古道に、静かに耳を澄ましてみる。あの学生に心の中で「ありがとう」と知らずつぶやいていた。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第9回は、この夏、井坂教授が埼玉未来大学で埼玉学に関する5回の講義を行い、参加者と会話をする中で悟った埼玉学の「真髄」について述べていきます。 埼玉学ツアーに出る この夏(2025年)、私は生涯学習の新たな地平を拓く「埼玉未来大学」(学長・大野元裕知事)の講座で、県内5都市を巡る機会を得た。西部学園(川越市)、東部学園(春日部市)、北部学園(熊谷市)、中央学園(伊奈町)、そして南部学園(蕨市)、どの会場においても、私は冒頭に必ずこうお話してきた。「世の中ではウェルビーイングやマインドフルネスなど、様々な幸せの形が語られますが、私が長年の思索と経験の末に、一つだけ確信している幸せの形があります。それは、『故郷を心から愛している人の幸せ』です」。 「埼玉学」について語る筆者 この旅を終えた今、私はその言葉が紛れもない事実であったことを、心の底から実感している。なぜなら、私が行く先々で会ったのは、まさに郷土を深く愛する真の「埼玉学徒」たちであったからである。私が声高に説くまでもなく、埼玉学を体現する人々は、すでにこの土地の至る所に、深く静かに呼吸していたのだ。埼玉未来大学は、人生の円熟期を迎えた方々が、再び学びへの情熱を燃やし、地域との新たな関わりを見出すための、活気に満ちたコミュニティである。その活動は、高齢化社会における生涯学習の理想的な姿を提示しており、「人生百年」時代のお手本ともいえる。その一端を担う講座は、私にとっても大きな挑戦であったが、蓋を開けてみれば、毎回多くの方々が会場を埋め尽くしてくれた。その光景は、埼玉に眠る知的好奇心がいかに巨大であるかを雄弁に物語っていた。 知の巡礼-各地で触れた郷土への眼差し 旅の始まりは、6月26日の西部学園、ウェスタ川越からであった。7月4日に東部学園(春日部市民文化会館)、7月23日に北部学園(熊谷文化創造館さくらめいと)、7月29日に中央学園(埼玉県県民活動総合センター)、7月30日には南部学園(蕨市民会館)へと続く。言うまでもなく、会場によって埼玉学は異なる形をとる。同じ埼玉でも住む場所によって見える風景はまったく違う。熊谷市のさくらめいとでは、異なる趣があった。「あついぞ、熊谷」のキャッチフレーズで知られるこの街だが、私が対面したのは、夏の暑さにも似た表面的な熱気ではなかった。利根川と荒川に挟まれた肥沃な大地にはぐくまれた歴史の重みをその身に背負った人々の、静かで揺るぎない情熱であった。そして、日本で最も小さな市である蕨市の市民会館で会った皆さんの、落ち着いた成熟した雰囲気も忘れがたい。中山道の宿場町として栄えた歴史を持つこの街には、古くからの住民と新しい住民が混ざり合いながらも、独自の市民文化が醸成されている。どの会場でも、共通していたことがある。それは、休憩時間の熱気である。途中休憩をとるとき(みなさまそれなりご年配でいらっしゃるので)、次から次へと話しかけてきてくれる。ある方は「さっき話に出てきたあの場所は、私が子供の頃に遊んだところです」と目を輝かせ、また別の方は、私が提示した史料の解釈について、見解を熱心に語ってくれる。いずれも私よりはるかに詳しい。明らかに。私がスクリーンに映し出すのは、やはり文献、あるいは思索から得た、知識に過ぎない。しかし、参加者の心には、何十年という歳月をかけて土地と共に歩んできた、生きた記憶が満ち溢れている。その温かな眼差しと、血の通った言葉の数々に触れるたび、私は「故郷を愛する人の幸せ」を感じないわけにはいかなかった。 川越での対話 ウェスタ川越での出来事であった。講義の中で「埼玉三大銘菓」などのクイズを出したところ(答えの一つは川越の「芋菓子」)、休憩時間に「『三大○○』というのは、いったいどこが公式に決めたものなのか」という、実に答えにくい質問が来た。正直「まいったな」と思ったその瞬間、私は悟った。これこそが「埼玉学」の真髄なのだと。その方は、私に話しかけたかった。問いたかったのだ。誰もが風通しよく埼玉について語り合い、新たにつながりが生まれていく。それこそが埼玉学の醍醐味なのである。話題など何でもいい。何が正しいか間違っているかなど、埼玉学の広大無辺さと比べたら取るに足りない。体系化された知識のみが学問ではない。否、むしろそれだけでは学問は骨に過ぎない。皆が熱を込めて語ってくれる、自らの生活に根差した記憶。ご近所の歴史の細部へのこだわり。それら一つ一つに対する誇りこそが、学問に血肉を与えるのである。 埼玉とは地名ではない、旅なのだ 講座ではクイズも交え、埼玉の魅力を多角的に紹介。スクリーンは埼玉銘菓「十万石まんじゅう」。 確かに「埼玉学」をあえて始めたのは私であったかもしれない。だが、真の「埼玉学徒」は、私がそれを始めるはるか前から県内外の至る所にいて、日々の生活の中で、郷土の物語を紡ぎ、守り続けていた。私の役割は、彼らの語りに耳を傾け、点在する知を繋ぎ合わせ、光を当てる触媒に過ぎない。かねがね私は思ってきた。埼玉とは、地図の上に引かれた行政区画の名称ではない。それは、一つの思想であり、詩であり、旅なのだと。そこに住まう人々が、自らの故郷を愛し、探究し、そして語り継いでいく、終わることなき時の連なりなのである。埼玉未来大学での出会いは、私にその一端に触れるという、かけがえのない喜びを与えてくれた。この夏、私がいただいた最高の宝物は、埼玉学徒たちとの出会いそのものであった。改めて参加くださった皆様、埼玉未来大学のスタッフの方々に御礼を申し上げたい。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第8回は、井坂教授の故郷・加須市で講演されたミュージカル「クリスマス・キャロル」(主催:ミュージカルかぞ)を観劇した際のエピソードです。 わが故郷・大利根 7月の終わり、うだるような陽光がアスファルトを直撃していた。わが故郷・大利根(加須市)に戻ってきたのは、畏友・阿瀬見貴光さん(ミュージカルかぞ主宰者、声楽家)が心血を注いで創り上げたミュージカル『クリスマス・キャロル』を観るためだ。真夏にクリスマス。アスタホール。実によいものである(KUWATA BANDの「MERRY X'MAS IN SUMMER」は名曲だった)。この日の奇跡は、実は開演前から始まっていた。本番直前の慌ただしい空気の中、阿瀬見さんに「ちょっとだけ」と手招きされ、私は舞台の袖からステージの上へと導かれた。客席のざわめきを一身に浴びながら、私はこの地が生んだ大音楽家、下総皖一の話をほんの少しだけさせていただいた。 日本の音楽教育を築いた巨星--下総皖一 下総皖一--。その名を口にするとき、脳裏には決まって、小学校一年生の教室の光景が蘇る。担任の長沼先生が、古びた足踏みオルガンのペダルを踏みながら弾いてくれた『野菊』の、切なくも美しいメロディー。それが私の音楽の原体験だった。私が卒業した東小学校と大利根中学校の校歌も、下総皖一の作曲によるものだ。 故郷が生んだ大音楽家、下総皖一の像の前で(加須市大利根) 長じて知ったことだが、下総皖一は、一地方が生んだ音楽家の枠に収まる人物ではなかった。彼は、日本の音楽教育そのものの礎を築いた、まさに巨星である。東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)で学び、ドイツに留学、最先端の音楽理論を修めた後、母校の教授となり、ついには学長の重責まで務め上げた。その功績は、数え上げればきりがない。『たなばたさま』『花火』『ほたる』『かくれんぼ』。誰もが一度は口ずさんだことのあるこれらの童謡・唱歌は、すべて下総の作曲によるものだ。その旋律は、奇をてらうことなく、日本人の心の琴線に触れる叙情性を湛えている。その作品群は、戦後の日本の子どもたちの情操教育に計り知れぬ影響を与え、私たちの「音楽的原風景」そのものとなっている。 また、教育者、理論家としての功績も大きい。数多くの音楽教科書の編纂に携わり、日本の学校教育における音楽の体系化に尽力した。その明晰な理論は、後進の作曲家や教育者たちにとって、揺るぎない道しるべともなった。利根川沿いののどかな町から、日本の近代音楽界を創造した一人が生まれた事実は、何度考えても奇跡としか言いようがない。私自身がそこで育ったから、なおさらそう思えてくる。 「埼玉のワーグナー」と聖地大利根 そんな奇跡の土壌に、今また新しい才能が花開いている。それが阿瀬見貴光さんだ。阿瀬見さんは本来声楽家だが、作曲だけでなく、脚本、演出、そして指揮まで、ミュージカル制作に関わるすべてを一人でこなしてしまう。リヒャルト・ワーグナーが理想とした「総合芸術」そのものである。ワーグナーが理想を実現するために聖地「バイロイト祝祭劇場」を建設したように、阿瀬見さんはこの加須の地で総合芸術を体現している傑出した個性なのだ。そう考えると、このアスタホールは、阿瀬見さんのバイロイト祝祭劇場になるべきではないか、と私は大真面目に思う。日本の音楽教育を支えた下総皖一と、総合芸術を創造する阿瀬見貴光さん。実に似つかわしいではないか。 利根川の岸辺でスクルージになる 「ミュージカルかぞ」第11回本公演(アスタホールにて) やがて照明が落ち、舞台が始まる。ディケンズの原作で知られる、強欲で孤独な老人スクルージの物語。舞台の背景にロンドンのテムズ川の霧が見えるとき、私の心には故郷を悠久に流れる利根川の景色が重なって見えていた。スクルージが過去のクリスマスの亡霊に導かれ、辛く悲しい少年時代を突きつけられる。その瞬間、私は観客であることを忘れ、彼と共に時を遡っていた。利根川の流れが過去と現在、そして未来をつなぐように、舞台上のスクルージと、客席にいる私とが、不思議な融合を果たしていく。 通った小学校への通学路は、アスタホールから目と鼻の先だ。その風景、友達の顔、少年野球の歓声が、阿瀬見さんの音楽によって鮮やかに蘇ってくる。音楽の力とはかくも恐ろしい。それは時空を超え、人の心の最も柔らかな部分に触れ、硬い蓋で閉ざしていたはずの記憶の扉を難なくこじ開けるマスターキーのごときものだ。 終演後、「本当の故郷」 スクルージが改心し、愛と喜びに満たされたフィナーレでは、私も心からの拍手を送っていた。夢見心地でホールの外に出ると、凝縮された熱気が肌を撫でた。熱を吸った大利根の田園からは、懐かしい土の匂い、そして生命力を伴う水の実在感が立ち上がってくる。故郷とは、生まれ育った場所とは限らない。それは記憶の織りなす時の連なりのことなのではないか。あの日、大利根のアスタホールで私が受け取ったのは、人生で最も温かい、真夏のクリスマスプレゼントだった。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 埼玉学第7回は、『大学的埼玉ガイド』(昭和堂 刊)の責任編集を務めた井坂教授が、出版報告のため大野元裕埼玉県知事を表敬訪問したエピソードです。 『大学的埼玉ガイド』の出版報告 2024年12月5日、浦和付近はやや遅めの紅葉が目に痛いほどだった。季節はとっくに真冬になっていいはずなのに、ようやく秋が来たような空だった。その日私は埼玉県庁の本庁舎一階にいた。埼玉県知事、大野元裕氏に会うためだ。埼玉学の聖典『大学的埼玉ガイド』の奥付出版日は、12月5日である。これは出版業界の慣例で、実際の出版日よりも2週間程度後に設定することが多い。すでに本は市中に出回っているけれど、奥付記載の年月日が図書館等の公的情報となる。まさにその日に埼玉県知事にお会いできたのも、何かのご縁のように感じた。埼玉学を世に知ってもらううえで、最初に報告すべき相手にほかならないからだ。埼玉学--。それは地域研究の枠を超えた、埼玉という土地の歴史、文化、人々の営みを多角的に紐解き、未来への道筋を探る壮大な試みである。大野知事との会談は、この埼玉学の可能性を広げる鍵にほかならなかった。 知事との出会い 知事との対談はものつくり大学の國分学長とともに行われた。知事室にはモニターが据え付けられ、『埼玉ガイド』の書影が大きく映し出されている。知事の席の裏手には、愛くるしいぬいぐるみが数えきれないほど並んでいる。私が切り出したのは、訪問の数日前に生で観覧した「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の収録の内容だった。大野知事は歌謡祭の大トリを務められ、赤と白のくっきり鮮やかなベースギターとともに、ジーンズ姿で舞台に飄然と現れ、「ニュー咲きほこれ埼玉」を軽快にシャウトした。心なしか知事の人柄が表れていると感じたのだ。なんだか、ローリングストーンズのキース・リチャードとミック・ジャガーがいっぺんにステージに飛び出したみたいだった。「クールでかっこよかったです」。まずそうお伝えした。知事の表情がほんの少し緩み、うなずいてくれた。その瞬間、私は「こんな知事がいてくれる県民は幸せだ」と心から感じた。知事の姿を往年のロックスターのイメージに重ねて悪い理由があろうか。知事との対話の中で、特に印象深かったことがある。私自身が北部の出身でもあって、『埼玉ガイド』では、ふだんスポットライトの当たりにくい北西地域に力を入れたとの私の発言を受けて、「県の一体感を喚起してくれる」と返してくれたのだ。おそらく、世の多くは埼玉を現実の姿より狭く理解している。その実像は想像されるよりはるかに広く、驚くほどに深い。豊かな自然と歴史遺産を持ち、その一つひとつに人々の生活が温かく息づいている。利根川や荒川をはじめ、数知れぬ小河川によって形成された地勢、それに伴う文化や産業、「瀬替え」などの歴史的エピソード。それら一つひとつ丁寧に言及する知事に、鳥が羽ばたくような視野を感じた。大野知事は、「新しい切り口を県民に与えてくれる本を作っていただき、ありがとうございます」と述べた。この一言ですべて報われた気持ちになった。埼玉への深い愛と、それを未来に伝える熱意が込められていると感じた。 真摯さの道 ものつくり大学に至る「真摯さの道」 少し話は前後する。司会を務められた産業人材育成課課長の下村修氏によるご発言である。下村氏は、11月22日の渋谷QWSで開催された埼玉学イベントにオンライン参加されていた。ものつくり大学の近傍にある「真摯さの道」についてもご存じだった。マネジメントの父ドラッカーの翻訳者で日本での分身ともされた、今は亡き上田惇生先生(ものつくり大学名誉教授)が、integrityの訳語を想起した道である。上田先生は若き日俳句に親しんだ人でもあり、一つの語彙が浮かぶのを忍耐強く待ち続け、ついに大学からの帰路、この道で「真摯さ」を呼び寄せたのだった。 このフレーズには、埼玉学の目指すべき姿が凝縮されているように思える。埼玉とは、あるいは地域というよりも、道なのかもしれない。水の通る道であり、風の通う道である。そして何より人と土の香る道だ。埼玉学は、地域のささやかな真実に向き合いつつ、そこで生まれる物語を丁寧に保存しつつ創造する一本の道なのだ。 2024年11月22日に開催された埼玉学イベント(渋谷QWS) 平和--しらこばとの理想 私の専門はピーター・ドラッカーの経営学である。埼玉学とドラッカーは地域と人々の未来を考えるうえで共通点が多い。実は大野知事はドラッカーへの関心から、私の名前も知っていたという。前・上田清司知事もドラッカーの学徒だった。2025年10月25日にはドラッカー学会大会が行田のものつくり大学で開催される。ドラッカーが尊敬した実業界の偉人・渋沢栄一を生んだ深谷も目と鼻の先だ。大野知事との対話は、埼玉学にとって重要な意味を持つことだったろうか。もちろんそうだろう。しかし、それのみにはとどまらない。埼玉とは日本の雛形であり、日本の未来そのものだからだ。これをおおげさと思わないでほしい。会見の最終場面で、私は『埼玉ガイド』にサインをお願いした。今日この場に赴いた記念として、ぜひそうしてほしかった。知事は執務机の引き出しからおもむろに筆ペンと篆刻印をとり出した。外交官を長らく務め、中東問題の専門家でもある知事がそこに記したのは、「平和」を意味するアラビア語だった。筆跡にはまるで埼玉から世界を見はるかすような風が巻き上がっているように思えた。県庁職員の方も、このようにサインする知事の姿は初めて目にしたという。平和(「サラーム」سلام)。この瞬間が会見のハイライトとなったのは言うまでもない。知事の佇まいとともに、「しらこばとの理想」をそれは体現していた。サイン入り『大学的埼玉ガイド』は、現在、ものつくり大学図書館のエントランス付近に置かれている。 図書館に置かれた知事のサイン入り『大学的埼玉ガイド』。「平和」のアラビア語が記されている。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる

埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 埼玉学第6回は、今回で33回を迎える「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の公開収録を観覧した井坂教授が感じたことをお届けします。 埼玉の歌声が聞こえる 詩人ウォルト・ホイットマンは、「アメリカの歌声が聞こえる」と『草の葉』でうたった。 2024年11月30日、私は大宮ソニックシティ大ホールにいた。「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の公開収録を生で見る機会を得たためだ。埼玉に生まれ育ってこんな感慨は半世紀、初めてだった。「埼玉の歌声が聞こえる」。なぜか真っ先に頭に浮かんだのがこの一文だった。 チャリティ歌謡祭は、埼玉県の正月の風物詩と言ってよい。今年で33回。埼玉の政治、経済のリーダーが一堂に会する一大イベントである。その空間は歌謡祭という範疇を超えて、一種の埼玉をめぐる大聖堂のミサを思わせる荘厳さを備えていた。「埼玉の生声」が一切の前提条件を取り払って、初冬の空を突き抜けていった。 出演者には、大野元裕知事、さいたま市の清水勇人市長、熊谷市の小林哲也市長といった自治体首長陣、さらに清水園の清水志摩子社長、サイサンの川本武彦社長、埼玉りそな銀行の福岡聡社長といった県内の主要企業経営者が名を連ねている。 出演者たちが肩書をとりあえずクロークに預けて、素の状態で舞台に立つ。その佇まいがなんとも言えずいい。大野知事が赤いベースとともに、ジーンズとTシャツでぶらりと現れて歌う姿は、最高にクールだ。こんな強いインパクトを残すイベントは、他県では見られないだろう。 ただし、実物を見るまで多少の偏見がなかったとは言えない。私は率直に「色物」を想像していたからだ。まったくの見当外れであることが、開始早々わかった。 認めようーー。私は痛く感動したのだ。この感動はしばらく前に映画『翔んで埼玉』を観終えたときのものと同じだった。そこには何かがあるのだと思った。 例えば、清水市長が歌った「TRAIN-TRAIN」。ブルーハーツ往年の名曲である。昭和を生きた人ならぴんと来るはずだ。野趣に溢れたあの時代の空気。イントロの歌い出しを聴くだけで、背筋に電流が走る。きっとこの歌を最初に聞いたとき、市長も一人の少年だったはずだ。やがて行政に活動を移しても、消え去ることのない少年の魂を私ははっきりと感じ取った。そこにはきっぱりとした情熱が今もとめどなく溢れていた。 政財界のリーダーたちが普段の仕事では見せない姿をあられもなく見せつける。こんな裸足のままのイベントがあるだろうか。 各国の元首や首脳が一堂に会し、青春時代愛した歌を思いのたけを歌い上げてもらったら、どんな世界になるだろう。そんな想像も頭をよぎった。 会場は始まる前から熱気に満たされている。 風通しのいい祝祭の場 実は私がこの場にいられたのも、一冊の本が機縁となっている。『大学的埼玉ガイド』(昭和堂 刊)である。2024年11月19日に出版され、その編者を務めたのが私だった。 同著の序で私は埼玉の特性の一つに「雑居性」を挙げている。東京に隣接しながら、農村、工業地帯、ベッドタウンといった多様な性格を持つ地域が混在している。この雑居性が、埼玉県民の気質や文化を特徴づけており、言い換えれば、単一の尺度を常に拒否し続け、ゆえにアイデンティティに大きな空白を残している。 きっかけとなった『大学的埼玉ガイド』。 こうした特性を間近に見る思いがした。政財界のリーダーたちが同じステージに立つ。主役は歌い手だけではない。ダンサー、コーラス、バックバンド。そして、ステージと客席のぎりぎりの狭間で汗をかくスタッフの方々。みんなが仲間である。ステージに上がっていない人たちも、誰もがみんな埼玉の歌を歌っている。 埼玉では自治体首長と企業経営者が対等に地域課題を議論する場が少なくない。たとえば私も現在埼玉県教育委員会の依頼で、高校の校長や教頭向けに経営学の講義を持っている。親密で温かな関係が歌謡祭の舞台にそのまま流れ込んでいる。 出演者たちが自分を丸出しにしつつ、品格と調和が感じられる。風通しのいい祝祭の場。ここには埼玉のすべてがある。 「埼玉の歌」を未来へーー奇祭がもたらすもの 歌は最も身近な魔法だ。 思い起こしてみてほしい。学校には校歌がある。社歌を持つ会社もある。学校の帰り道には誰もが歌った(リコーダーかハーモニカも吹いただろう)。アニメにも、ドラマにも、時代劇にも。どこにでも歌がある。 かの二宮尊徳は、農村を復興するとき、農民たちを集めて最初に自作の歌を朗誦したと言われている。歌は心の田んぼに流れ込む水なのだ。 このイベントが成り立つ陰の主役は、地域メディア「テレ玉」である。テレ玉は、埼玉県民の生活に密着した情報発信を行いながら、この歌謡祭を広く視聴者に届ける仕掛人である。この番組の水源はテレ玉にあるのだ。 地域メディアが地元イベントをサポートし、それを広く伝えることで、埼玉の文化的アイデンティティがより多くの人々に知られるようになっている。先に挙げた『大学的埼玉ガイド』では、テレ玉社長へのインタビューを通して、その活動を紹介している。チャリティ歌謡祭の第1回は、テレ玉社屋のスタジオで行われたと聞く。初めは手探りのささやかなものであったと想像するが、かくも盛大にして、県の文化を代表する一大イベントにまで育て上げた関係者の尽力は並たいていではなかっただろう。改めて敬意を覚える。 チャリティが歌謡祭の目的である。 理由はもう一つある。この歌謡祭の目的はチャリティにある。収益は地域社会に還元される。埼玉の発展を志すその原点は何より心にとどめておくべきだ。まさにその意味においてこそ、チャリティ歌謡祭は「奇祭」と呼ぶにふさわしいイベントなのだ。 深い。深すぎる--。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に観に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 埼玉学第5回は、埼玉県日高市にある「サイボク」が埼玉に作れられた歴史と背景、そして現在に至るまでの挑戦について触れていきます。 サイボク創立者の夢 埼玉県日高市に位置するサイボクは、食のアミューズメント・パークと呼ぶにふさわしい。その広大な敷地は、東京ドーム2.5個分に相当し、自家製の精肉やハム、ソーセージの直売店、レストラン、地元野菜や花きの販売所、そして天然温泉「花鳥風月」まで備えている。年間約400万人もの人々が訪れ、埼玉のみならず、関東一円にファンを持っている。たいていのガイドブックにもその名は記載されている。そんなサイボクには日本の戦後復興とともに歩んできた歴史が背景にある。 愛らしいマスコットキャラたちもお出迎え。 1946年、埼玉県入間郡高萩村(現在の日高市)にて「埼玉種畜牧場」が開設された。この牧場で、原種豚の育種改良が行われ、美味で安心な豚肉生産の基盤が築かれた。当時、国内には養豚学科を有する大学や農業高校がなく、創業者・笹﨑龍雄は、獅子奮迅の努力によってこの地に牧場を開いた。そんな笹﨑龍雄は、1916年、長野県の農家の8人兄妹の次男として生まれている。幼い頃から牛・馬・豚等の家畜に囲まれて育ち、中でも豚の飼育係を担当した笹﨑は、その魅力に夢中になり、いつしか「獣医」を志すようになる。しかし、8人兄妹を賄う家計は決して豊かでなく、一念発起して超難関の陸軍依託学生として東京帝国大学農学部実科(現・東京農工大学)を受験し合格する。卒業した1941年、日米開戦と同時に陸軍の獣医部将校として旧満州とフィリピンの戦地に派遣された。1945年日本が敗戦を迎えると、物資不足と食糧難を目の当たりにした笹﨑は、「食」で日本の復興に寄与しようとした。笹﨑の夢と情熱がサイボクを築き上げた。 自慢のソーセージ。 店舗の様子。 なぜ埼玉か 長野県生まれの笹﨑龍雄はなぜ埼玉に目を付けたのか。理由はいくつか考えられるが、一つ挙げるなら、埼玉の農業と深い関係がある。埼玉は何よりさつまいもと麦の生産地であった。埼玉においては、さつまいもは「主食」と言ってよかった。その地下で育つさつまいもは人間の飢えを満たし、地上で育つ葉や茎は、豚にとって良好な飼料となった。食の中心であった麦は、明治から昭和30年代中頃にかけて4種の麦を中心に生産されていた。戦前には小麦、六条大麦、二条大麦、はだか麦を合わせた4麦の生産が全国一を占めていた時期もあったが、それもまた養豚にとって恵まれた飼料の補給を可能にした。その歴史的背景を遡れば、「麦翁(ばくおう)」と呼ばれた権田愛三の存在が浮かび上がってくる。1850年に埼玉県北部の東別府村(現在の熊谷市)に生まれた権田は、一生を農業の改良に捧げた。中でも麦の栽培方法に関して功績を残し、麦の収量を4~5倍も増加させる多収栽培方法を開発したとされている。後にはその集大成ともいえる「実験麦作栽培改良法」を無償で配布、県内はもとより日本全国への技術普及に尽力した食のイノベーターだった。このような豊かな農業生産地・埼玉の「地の利」を背景に、笹﨑は養豚のイノベーションに着手していった。1931年に開通した八高線によって、豚や飼料等の運搬が容易になったこともそこに加えられるべきだろう。 埼玉の精神にふれる サイボクは現状に甘んずることなく、新しい挑戦を追求してきた。1975年には、日高牧場内に日本初の養豚家が直接販売するミートショップが開店し、その後も施設の拡大や改善が続けられた。1997年にはオランダで開催された「国際ハム・ソーセージ競技会」に初出品し、多くの賞を受賞した。さらに、2002年、周囲の猛反対を押し切り温泉堀削を試み、驚くほどの量の良質な温泉を発見した。それをきっかけに、温泉施設の建設が始まり、21世紀型の「食と健康の理想郷」をめざす施設として整備された。 今回話を聞かせてくださった現会長・笹﨑静雄氏と。 サイボクのレストランの裏手には、広大な緑の芝生と森が広がる「サイボクの森」がある。「緑の空間と空気は人々の心を癒すもとになる」「一日30~60分の日光浴は骨を丈夫にする」「子どもの近眼の主因である、屋外での遊びの欠如と日光浴不足を解消するためのこのようなアスレチック施設や、大人のための散策路やくつろぎのスペースを準備しよう」。サイボクの森は、女性スタッフ中心の発想で実現した。三世代の家族が遊べる空間として計画され、コロナ後はとりわけ得がたい憩いの場になっている。現会長・笹﨑静雄氏は、父・龍雄の存命時、豚が不調に見舞われた時の対処のし方を聞きに行くと、そのたびに「豚は何て言っていたんだ」と問い返されたと言う。「わかりません」と答えると、「豚舎に寝ないとわからないだろうな」と言われたと振り返っている。現在のサイボクの活動はすべて豚とお客さんが教えてくれたことを愚直に実践してきた結果と笹﨑氏は語る。現在のサイボクの歴史は、対話の歴史だった。客と対話し、自然と対話し、地域住民と対話し、何より豚と対話する。相手の言うことに耳を傾け、次に何が求められるかを模索する。これは郷土の偉人・渋澤栄一が事業を始めるときにこだわった方法でもある。サイボクは食のアミューズメント・パークにとどまらず、埼玉の「埼玉らしさ」にふれられるイノベーションの宝庫である。ぜひ一度訪れ、味わい、体感してみてください。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-古代のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に観に行くということ・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に観に行くということ

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。埼玉学第4回は、井坂教授が『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』公開日に浦和パルコ映画館にて、埼玉学徒の皆さまと鑑賞したことを受けて、埼玉学の問題提起を述べていきます。 埼玉とは「悲劇のイデア」である 映画『翔んで埼玉2』の2023年11月23日公開に先立ち、『東京新聞』から埼玉の県民性についてコメントを求められた。私は公開当日にこの映画を見ることができたので、今となっては私の話したことはたいした意味もなくなっているのだが、ごく簡単な感想をお話して、埼玉学の問題提起に代えたいと思う。もちろん私は映画について立ち入った話をしようと思うのではないし、そんなことは専門家でないからできもしない。ただごくおおざっぱに、映画に表れた埼玉の特性についてお話ししようと思う。というのも、埼玉とは特定の土地よりも、一つの「悲劇のイデア」だからなので、この点は今日いろいろな理由から曖昧になっており、このことを明らかにすることがさらに大きな視点を獲得するうえで大事だと考えているからだ。『翔んで埼玉』が公開されたのは2019年のことだった。この作品は埼玉そのものというよりも、埼玉のイメージに着目して、その特性を新しい見方によって蘇生させることに成功した。これは埼玉に伴うおそらく近代以降の一大イノベーションとさえ言える。もちろん映画で描かれる台詞や情景は、逆説、独断、憶測、諧謔に満ちている。だが、私が映画を数度見て結果として覚えることになった「異常な感動」は、埼玉に関する動かしがたい何かを教えていると思った。『翔んで埼玉』が一つの娯楽映画を超えた何かを持っているのは、多くの人が「はじめは笑っていたが、最終部では思わず涙した」とコメントしていることからも明らかだろう。ちょっと聞くと反語に受け取られるが、それは埼玉が様々な側面で二つの勢力の葛藤を知らず身に帯びている事実を示唆している。ここで言う二つの勢力とは、主として埼玉の地形と地政に由来している。改めて埼玉を地図で確認してみると、接する都道府県は7つ。異常な数である。とくにあの長野県とも一部接している事実は埼玉県民にさえ知られているとは言えまい。 とりわけ北の群馬、南の東京都の県境が圧倒的に長大である。これは、東京という近代日本の象徴と群馬という近世権力との間に横たわる、よく言って通路、悪く言えば「玄関マット」の役割を埼玉がはからずも果たしてきた事実を示している。南北の文化・文明的差異に加えて、中央に縦走する台地を境目として、東西の山・川の地形的コントラスト。これらの異なる勢力が常時綱引きしている構図である。そのぴんと張り詰めた綱の上に埼玉が乗っている格好である。自己イメージ形成に葛藤をもたらさないはずがない。もちろん、映画はどこかでそのことを念頭に置いて、スタイリッシュかつコミカルに主張しているのであって、シーンの一つひとつは、すでに埼玉県の心中の風景を映像化したものにほかならない。そこでは、「埼玉には際立ったものが何もない」との一般の主張を覆す証拠がふんだんに存在している。『翔んで埼玉』が取り扱うのは、表面的には喜劇である。しかしその実、悲劇の本質を余すところなく表現している。ニーチェは『悲劇の誕生』において、「悲劇とは人生肯定の最高の形式」と述べている。悲劇とは、何かの不足によって起こされるものではない。むしろ何かの過剰によって惹き起こされている。主人公の麻実麗(GACKT)は、埼玉県民の素性を隠し、東京都民を圧倒的に凌駕する「都会指数」を発揮しながら、彼は進んで埼玉解放戦線の活動に身を投じ、苦節の末にその試みに成功するのが『翔んで埼玉』のストーリーである。彼は同胞たちの災厄を進んで引き受けている。その姿勢が何より悲劇的である。このように空気を読まずに地雷を踏んでしまう人。そのような人を世間では「ダサい」と呼ぶ。 「ダサさ」を愛さなくてはならない 映画館で配布されたカード。当日浦和では映画公開を知らせる号外も配布された。 およそこのような悲劇の肯定は、巷間埼玉に対して発せられる凡庸さや冗長さ、無気力、無関心とはまったく異なる。むしろ、麻実麗に見られるのは、生命の過剰であり、悲劇の精神の遂行である。意志と希望の挫折からくる不条理への愛である。『東京新聞』の取材で私は埼玉の県民性について問われたわけだが、語っているうちに私は県民性について自分が話しているのでないことに気づいた。埼玉のうちにある精神の断片を拾い上げたい気持ちになったのだ。埼玉の中に表現される縦横の衝突・葛藤は、自己イメージ形成でも大事な役割を果たしている。この衝突によってついに「ダサい」という非常に輝かしい境地に到達しえたということだ。偉大な存在に共通するのは、アイデンティティ獲得の疎外からくる絶えざる緊張である。心内に深刻な葛藤があるなら、それから目を覆ってはならないし、耐えるだけでもいけない。その葛藤が何を教えるかに目を凝らさなければならない。さらには進んで、「ダサさ」を愛さなくてはならない。これはいわば日常生活に身を浸した者の率直な決断なので、多くは無自覚であって、奇をてらった結果ではない。葛藤に伴う日常が、この生活態度に埼玉県民を導いたのだ。もちろんこういう考えは、アイデンティティの確立にはおよそ不向きである。都会に屈すれば、ただの植民地になるだろう。田舎に甘んじていれば、進歩の可能性はなくなるだろう。埼玉県はどちらでもない。まさにこの中途半端な状態を肯定するならば、進んで世間の図式的な都会とか田舎とかといった区別を越えた一次元高い自己認識を獲得しなければならない。 なぜ寛容なのか 記者からの質問は、「なぜ埼玉県民はかくも露骨にディスられても、それを寛容に受け止めるのか」というものだった。私はそれに対して、「アイデンティティの先延ばし」を習慣化しているからではないかと答えた。あえて言えば、現代においてアイデンティティの獲得はあまりにも強調され過ぎていないか。それはそれほどまでに重要なことなのか。かえって人の世を生きにくいものにしていないか。個と環境との合一は、人から貴重な内省の機会を奪っているのではないか。そもそも県民性など取るに足りないものではないか。確かに埼玉県の評価をランキングで見る限り、芳しいものではない。47都道府県のうち下から何番目。ただし、注意しなければならないのは、埼玉県民が戦っているのは他県ではなく、自己自身であるということである。『翔んで埼玉2』の話に戻る。一体、映画(フィルム)とはもともと映像化されたドキュメントという意味の言葉である。その意味からすれば、この作品は一見洒落に過ぎないようでありながら、一貫して存在してきた埼玉県民の精神的来歴を純粋に映像化したドキュメントと言ってよい。登場人物を見る限り、演出はスタイリッシュで、嫌味な芝居が演じられているようには見えない。いわゆる悪い洒落ではなく、良い洒落になっているのは明らかだ。埼玉県民はあたかも自らが脚本を書き、演出し、芝居をしているかのように感じさせる吸引力がそこにはある。事実、ほとんど一本の作品を演じきったかのような清々しい解放の表情を私は浦和パルコの観客に見た。『翔んで埼玉2』では、滋賀をはじめアイデンティティの獲得を妨げられ、延期することを定められた他県との共闘が展開される。それは埼玉県民にとって悲劇の結末をもたらすものではなかった。観終わった後の観客には、どことなく救済されたかのような、えもいわれぬ表情が浮かんでいた。さすがにすすり泣きこそ聞かれなかったものの、押し黙った苦痛に言葉を与え、苛まれた魂の奥に未来を見たごとき自由のまなざしがそこかしこにあった。 あえて定義しない勇気 おそらく、この映画はアイデンティティ確立を迫る嵐のごとき風潮の中、途方に暮れた人々にとっても解放をもたらしたことだろう。だから再び言いたい。自己の確立はそんなに偉いものなのか。むしろ一般の趨勢に抗して、どこまでも自己を定義したくなる欲求の外側に立ち続けようとする態度の方がよほど強靭でしなやかな精神力を必要とするのではないか。その証拠に自己を確立したと主張する国や地域、組織、人ほど、他者との闘争に明け暮れているのではないか。つまるところ、ディスられてもけなされても、埼玉県民の自己定義は未来にある。それは永遠の旅路を歩もうと決意する点で、「君だけの永遠の道をひたすらに歩め」(ニーチェ)と説くロマン主義的態度に通じている。これは不毛なマウント合戦に加わらず、またかりそめの「アイデンティティ」の安酒に身を任せるのでもなく、つねにただ薄い笑みをもって超然と自己に邁進する姿勢である。そういうところが、埼玉県民に争いを好まぬ「しらこばと」の平和的態度をもたらした理由と思われる。『翔んで埼玉2』はその意味で、前作に続く天啓であった。「人は最も自分がよくできることを知らない。強みとは持ち主自身によって知られていない」とはマネジメントの父ピーター・ドラッカーの言である。埼玉県民はこの映画によって、はからずも自分が最もよく行ってきたことのみならず、自己の心内で営まれた果てしない物語を知ることになる。あるいはおおげさに聞こえるだろうか。 行田市古代蓮展望タワーをしみじみと眺める。意外に高い。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・東京新聞 TOKYO Web「ディスられても笑いに 埼玉の強みとは『翔んで埼玉』続編23日公開」・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学③】秩父--巡礼の道

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 今回は、秩父の土地に宿る精神に思いを馳せます。 秩父がある 「埼玉県に何があるのですか?」--あなたはこう問うかもしれない(あるいは問わないかもしれない)。私ならこう答えるだろう。「埼玉には秩父がある」と。秩父というと誰でも思い出す、巡礼。そうと聞くと、これという理由もなしに、心の深層にかすかなさざ波が立つ。なぜだろう。なぜ秩父。なぜ巡礼。 東京に隣接した埼玉からすれば、秩父はその無意識に沈む無音の精神空間を表現しているように見える。だがそれはごく最近、近代以後の現象である。なぜなら埼玉はその空間的存在論からすれば、初めから巡礼の地だったからである。これはうかつにも注意されていないように思える。秩父は、その意味で土地というより、霊性をそのまま差し出してくれる、埼玉の奥の院だ。巡礼は、元来霊的な情報システムである。それは現代人工的に編み上げられた新しい情報システムを突き破ってしばしばその顔を表す。高度な情報の時代といっても、霊性が土地ときっぱりと切り離されてしまうことはないし、また霊性を伴って初めて土地の特性は人々の意識に入ってくる。もともと埼玉のみならず、技術と霊性とはいわば二重写しをなしている。埼玉では常にそれらは密接不離の絡み合いとして現在に至っている。言い方を変えれば、日常の陰に潜んで裏側から埼玉県民の認識作用に参画し、微妙な重心として作用している。そのことを今年の夏に足を運んで得心した。 旅の始まりは秩父線 霊道としての秩父線 秩父に至る巡礼路は今は鉄路である。熊谷から秩父線に乗ると、人と自然の取り扱われ方が、まるで違っていることに気づく。訪れる者の頭脳に訴えるとともに、感覚として、ほとんど生理的に働きかけてくる。平たく言えば、「びりびりくる」のだ。秩父線ホームには意外に乗客がいる。空は曇っているけど、紫外線はかなり強そうである。初めはまばらに住宅街やショッピングモールが目に入るが、いつしか寄居を越える頃にもなれば山の中を鉄路は走る。時々貨物列車とすれ違う。ただの列車ではない。異様に長く、貨車には石灰石がぎりぎりまで小器用に積み上げられている。それは精密で美しい。武甲山から採掘されたのだろう。やがて長瀞に到着する。鉄道と言ったところで、近代以後の枠にはめられた埼玉の生態を決して表現し尽くせるものではない。ところで埼玉と鉄道の関係はほとんど信じられないくらい深い。いや、深すぎて、埼玉に住む多くの人の頭脳の地図を完全に書き換えてしまってさえいる。現在の埼玉イメージのほとんどは鉄道によって重たいローラーをかけられて、完全にすりつぶされてしまったと言ってもいいだろう。地理感覚を鉄道と混同しながら育ってきたのだ。鉄道駅で表現すれば、たちまちその土地がわかった気になるのは、そのまま怠惰な鉄道脳のしわざである。そんな簡単な事柄も、巡礼と重なってくるといささか話が違ってくる。秩父線は埼玉の鉄道の中ではむしろ唯一といってよい例外だ。この精神史と鉄路の重複は、肉眼には映らないが、長瀞に到達してはじめて、心眼に映ずる古人の確信に思いをいたすことができた気がする。こんなに気ぜわしい世の中に生きているのだから、たまには旧習がいかに土地に深く根ざしたものであるか、現地に足を運んで思いをいたしてもばちは当たらないだろう。そこには埼玉県の日常意識からぽっかり抜けた真空がそのまま横たわっていたからだ。 山中の寺社には太古の風が吹いていた 長瀞駅から徒歩10分程度のところに宝登山神社がある。参道を登っていく先からは太鼓が遠く聞こえる。それが次第に近づいてくる。この神聖性の土台を外してしまっては、土地の神秘に触れることはできない。どれほど都市文化と切り結ぼうとも、最深部では歴史からの叫びがなければ文化というものは成り立たないからだ。それらは住む人々がめいめい期せずして持ち寄り差し出しあうことで現在まで永らえている何かでもある。 それがどうだろう。現在の「埼玉」という長持ちに収まると、何か別のイメージに変質してしまう。そこにしまい込まれているのは、このような素朴な信仰や習俗であるに違いない。奥の稲荷を抜け、古寺の境内にいつしか立ち入ると、そこは清新な空気に支配された静謐な一画である。赤い鳥居はほとんど均等に山の奥まで配分されている。古代の神々の寓居にばったり立ち入ってしまったかのようだ。 どんなに慌ただしい生活をしていたとしても、ときには果てしない歴史や人の生き死にについて問うくらいの用意は誰にでもあるだろう。埼玉の中心と考えられている東京都の隣接地域では、こんな山深いエリアが埼玉に存在していることなどまず念頭に上らないのがふつうである。いわば埼玉県の東半分は生と動の支配する世界であるが、西半分からは死と静の支配する世界から日々内省を迫られていると考えてみたらどうか。モーツァルトの『魔笛』のような夜と昼の世界--。 生と動もこの世にあるしばらくの間である。しかし、死と静はほとんど永遠である。このような基本的な意識の枠組みが、すでに埼玉県には歴史地理的に表現されている。 荒川源流 徒歩で駅まで戻って、今度は反対側の小道を下りてみた。商店には笛やぞうりなどの土産が並ぶ。坂の突き当りで、長瀞の岩畳をはじめて見た。そのとき、荒川という名称の由来を肌で感じた気がした。ふだん赤羽と川口の間の鉄橋下を流れる荒川は見たところ決して荒くれた川ではない。きちんとコントロールされ、取り立てて屈託もなしにたゆたっているように見える。源流に近い秩父の荒川を目にしたとき、古代の人たちが何を求めていたか、何を恐れていたかがはっきりした気がした。私は源流にほど近い荒川の実物を前にして、人間の精神と自然の精神との純粋な対話、近代の人工的な観念の介入を許さぬ瞑想に似た感覚に否応なく行き着いた。気づけば、私は広い岩の上に横になっていた。どうも土地の神々の胎内にいるような気分になる。それは土地の育んできた「夢」なのではないか。そんな風にも思いたくなる。少なくともそこには都市部の明瞭判然たる人間の怜悧な観念は存在しなかった。おそらく土地の精神とは比喩でも観念でもない。それは勝手にひねり出されたものではなかった。古代人の中では、主体と客体などという二元論はなかっただろう。ただ荒く呼吸して大地から湧出する滔々たる水流と一体になっていただけだろう。それを知るのに学問もいらないし、書物もいらない。古人の生活に直接問いかけるだけの素朴な心があれば十分だ。きっと昔の人は、現実と観念の対立をまるで感じていなかったに違いない。自然全体のうちに人はいるのだし、人の全体のうちに自然はあるというのが、彼らの生きていく意味だったのだ。彼らは、自然が差し出してくる何かを受け取るポイントを特別な場所として認知した。このような自己を取り巻く自然が十分に内面化された場所、自己とはかくのごときのものであり、かくあるべきものであるという場所で、彼らはあえて祭祀を行ったに違いない。 寝転んで川風に吹かれてみれば、土地の精神を支えているのは、存在と切り結ぶ自然感情であることは、明らかなように思える。秩父にあるのは論理ではない。言葉でさえない。あえて言えばそれはとてつもなく古い体験である。それがうまく言葉にならないというそのことが、かえって一種の表現を求めてやまない、どこかくぐもった呼び声として内面にこだましてくる。 「埼玉には何もない」などと気楽に自嘲し、ごく最近つくられた観念に戯れることしかできないのはあまりにさびしいことだ。何もないのではない。正体を見極めがたいほどに果てしなく、あまりに何かが「あり過ぎる」のだ。 長瀞の岩畳に横になり、江風に吹かれてみる Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口

-

【埼玉学②】吉見百穴――異界への入り口

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 今回は、埼玉県比企郡吉見町にある古墳時代の末期(6世紀末~7世紀末)に造られたとされる吉見百穴を訪れ、その不思議な魅力に触れていきます。 埼玉の不思議なもの 古人の建造物は、石や土、木とは限りません。岩の壁面に穿たれた「穴」もあるからです。吉見百穴の存在を最初に私に教えてくれたのは、学研という出版社が刊行していた「まんがひみつシリーズ」でした。シリーズ発刊は1972年だから、ほぼ半世紀前になります。自然や社会について子供でも理解できる工夫を見ると、仕事は丁寧、文章は達意、じつに卓越したクラフツマンシップの発揮された本に仕上がっています。 思わずため息が出るくらい、よくできたシリーズでした。たとえば、「野球」「切手」「宇宙」「からだ」「昆虫」など子供にとっては何ともいえず心惹かれるテーマ。実に軽快な手さばきで、面白おかしく編み直していく。私もかつては編集の仕事をしていたのですが、大いに脱帽させられたものでした。 とくに気に入っていたのは、『日本のひみつ探検』(「学研まんがひみつシリーズ29」)です。今みたいにスマホもネットもなかったので、暇さえあれば目を落としました。ただめくるだけのときにもありました。各ページ欄外には一つずつ「豆知識」が配されて、それだけで心が揺らめくのです。日本の地殻変動の目覚ましい働きから、自然的造形や名所旧跡などをとても親しげに、子供に寄り添って示してくれる。鬼の洗濯板、琵琶湖、青木ヶ原樹海、天橋立など、神秘の予感に彩られた地名はたぶんこの本で知ったと思います。 子供の頃の愛読書 一つが吉見百穴です(確か本には「ひゃっけつ」とルビが振られていた記憶がありますが、「ひゃくあな」が一般的のようですね)。古代の旧跡が自分の住む埼玉県にあるというので、根拠なく湧いてきた誇らしい気持ちだけは覚えています。いつか訪れてみたいと思いました。ですが、埼玉県民を悩ませる複雑怪奇の鉄道事情も相まって、訪れることができずに今日に至ってしまいました。(余談となりますが、私の勤める行田市の大学から隣町・加須市の実家に行くのに、高崎線の吹上駅まで15分、一度大宮まで出て宇都宮線に乗り換えて栗橋まで約1時間、徒歩で15分と計90分かかります。ちなみに、同地点から新宿までとほぼ同じ時間です。あるいは所沢あたりに出ようと思ったら、東京より遠い) 百穴を訪ねてみた 鴻巣駅からバスが出ていることは聞いていました。初夏の汗ばむような暑い日、吉見百穴を訪ねてみました。とにかく長い荒川の橋を抜けていきます。対岸まで続く緑の農地を眺めるともなく眺めながら、表れては消える田野や林と心の中で対話していると、唐突に現れたのが吉見百穴でした。日本の昔から名勝や景勝と言われている地はたいていは素朴な演出が施されているのが常ですが、完全にむき出し、空に向かって露出しています。 異様な無数の穴は唐突に現れる 川一つ隔てた向こうの灰色の岩壁には、蜂の巣のように詰まった感じの穴が目に入る。現代でいうところのカプセルホテルを思わせるところがあります。異様な穴がある時代に突如として出現したのに、どのような事情があったのは、私にはわかりません。実は、この疑問はすでに『日本のひみつ探検』を読んだ頃から私の頭を占めていました。 穴の用途については二つのまったく異質の説が存在していました。一つは、コロボックルの住処とする住居説、もう一つは墓所説です。両説は、考えるほど不明瞭になる気がします。ある時代にこのような構造物の突如とした出現について、どのような詳細があったのか、私は知りません。というか、知りたくもない。かくも得体の知れない穴についての説明など、どんな本を読んでも、人から聞いても、とうてい自分を納得させる自信がないからです。 異様な300の目 私はひたすら穴ばかり凝視していました。私のごとき素人には見当もつかないながらも、何か理解を求めてやまぬ生き物のように私には感じられました。あるいは、近くを流れる川向こうの平地の動静を監視している諜報施設のようにも。いずれにしても、近代に汚染された頭脳では及ばない、神妙な調和が付随するのは間違いなく、いつまでも見ていても見飽きることがなかった。これが本当のところです。見ているうちになんだか見られているのはこちらのほうではないか、そんな不気味な感覚に支配されるのです。穴の中に入ってみました。入口は大人一人がやっと入れるくらい、ひんやりとしている。 穴の一つに入ってみる 岩の壁面に穿たれた穴は300を超えるという。百とは「数の多さ」を意味する寓意でしょう。現実はその寓意をはるかに上回っている。しかもただの穴と言っても、300以上の穴を硬い岩壁に穿つ作業が生半可でない以上、何らかの強い意志と固く結ばれていないわけがない。思いつきの気まぐれでないことは確かでしょう。 もちろんその意思が何なのか、どこに通じているのかは私にわかるはずもないのですが、その場に身を置いて私が抱いた勝手な印象は、「戦への備え」でした。いくつもの穿たれた穴から敵方の動静を虎視眈々と監視する「目」です。第二次大戦中、軍事施設が存在していました。現在は柵で仕切られていますが、いくつかの穴の奥は軍需工場に通じていたとのこと。埼玉県には桶川や所沢、戦時中の空を担う重要施設がいくつも設置されていました。時に人は土地に一種のにおいを感じることがあります。古代人の感じ取ったものと同系の土地に染み付くかすかな匂い。そして張り詰めた決死の思い――。これらの穴は一体どこにつながっているのでしょうか。 ここはかつて軍事施設だった。怖い profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

-

【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めます。 わからないところが魅力 ものつくり大学の初代総長である哲学者の梅原猛は、「法隆寺の魅力は分からないところにある」と述べています。同じように埼玉を見るとき、魅力の淵源はその「分からなさ」にあるように思えてなりません。分からないなかでもとりわけ茫洋としているのが、行田をはじめとする県北です。実はこのエリアこそが古代と地続きのつながりを持ち、古墳や万葉の文化が今なお濃厚に息づく土地であることはあまり知られていません。その証拠を一つあげるなら、行田市には、埼玉(さきたま)の地名があり、埼玉県名発祥の地と称されています。この地が歴史上、文化・文明の中心だったことを思わせるに十分でしょう。 行田には埼玉(さきたま)の地名がある。 では、現在の埼玉県はどうでしょうか。埼玉県は、2つの時間意識を同時に持ち合わせている県のように見えます。東京という先端都市に追いつこうとする衝動と、太古の精神を穏やかに保存しようとする念慮の2つの動きが同時に存在している。この「二重の動き」によって、埼玉県は最も現代的であるとともにもっとも原始的であり、結果としてどことなく不確かで混沌としています。同時に、この2つの異なる時間意識の中でせめぎ合いつつ、アイデンティティの確立を先延ばしして現在に至っているようにも見えます。 「登れる」古墳がある そんな埼玉県の知られざる太古のリズムに触れたいのであれば、繰り返しになりますが、なるべく北部、特に行田、羽生、加須のあたりを訪れることをお勧めいたします。特に行田に広がる田野に身を置くと、まるで古代の本能が呼び起され、いつしか自己と大地が一体化したような錯覚さえ起ってくるから不思議です。 古墳に登るときの心持ちはどこか神妙である。 典型は古墳です。「さきたま古墳公園」は都心からわずか一時間ほど、にもかかわらず案外知られていません。まずは大きさに関係なく、目に付いた古墳に登ってみましょう。この「古墳に登る」というのは、考えてみれば他でなかなか味わうことの難しい刺激的な体験です。近畿地方の巨大古墳などは、実際に行ってみても、前方後円墳の形がそのまま目視できるわけではなく、沼地の先に森が広がっているようにしか見えません。それが行田の稲荷山古墳に登ってみると、前方後円墳の名称の由来がくっきりと解像度高く感じられるのです。さらには、登ってみることで、古墳を作った人たちの気持ちに触れられるというか、古墳建造の現場に立ち会っているかのような親密な感情さえ湧いてきます。 現代では、建築物の形式はスタイルやデザインによって表現されますが、古墳においては古代の美意識がそのまま何の衒いもなく露出しています。それは土木の力を通じて形成された、太古の人々の精神のフォルムです。たとえば稲荷山古墳の上をゆっくり歩くと、太古の人々の歌が素朴な抑揚と共に聞こえてくるような気さえしてきます。 小埼沼と万葉歌碑 もう一つ、行田には万葉の歌碑があります。比較的近くの小埼沼を私は先日訪れてみました。立てられたプレートは、行田市教育委員会によるものです。それによると、小埼沼は江戸時代には現在もほぼ同じ形状を保っているごく小さな水たまりであったと言います(私が見た時は水はなく、草で覆われていました)。この場所は、古代には東京湾の入り江として埼玉の港だったと伝えられていますが、プレートの説明によればその可能性は低いようです。 涸れた小埼沼のほとりにたたずむ 沼の脇の碑は、阿部正允(忍城主)によって1753年に設置されたものです。万葉集から2つの歌が刻まれており、その一つは次のようなものでした。 「佐吉多萬能 津尓乎流布祢乃 可是乎伊多美 都奈波多由登毛許登奈多延曽祢(埼玉の 津に居る船の 風を疾み 綱は絶ゆとも 言な絶えそね)」 時代が進み、AIやDXが私たちの認識を高度にシステム化していったとしても、ここには、変わることのない認識の原風景のようなものが表現されています。言霊を信じた万葉の歌人は、「綱は切れても言葉は絶やさないようにしてくださいね」と歌っています。言葉は手紙であったり、実際に交わされる音であったり、あるいは、心の中のつぶやきであったりもする。そこには言葉の実在への絶対的な信仰のようなものが見て取れます。それがなければ、このような深い感情は詠み切られるはずもなかったでしょう。 埼玉は長い間に多くの変化を経験してきました。農村はいつしか都市になり、河川が鉄道に置き換えられました。家業から巨大組織へと人間の活動現場は変化を遂げてきました。この明滅するごとき百年余りの変動の時代において、これらの原型は、確固たる意志をもって歴史の重みを静かに指し示しているように見えました。 人間の営みは、古墳であれ歌であれ、広い意味でのものづくりです。言うまでもなく、古代においても、古墳や歌は作り手にとってとても大切な存在でした。おそらく、今以上に古代の人々は、自身の活動が後世に与える影響を真摯に考え抜いて、その責任を引き受けようとしていたのではないでしょうか。だからこそ、千数百年後を経た現代でさえ、私たちは、残された偉大な文物を介して太古の精神の動きに触れられるし、また感動もできる。 埼玉県名発祥の地・行田。ここは埼玉の最も古い意識に導く入口のように感じられます。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 【埼玉学②】吉見百穴――異界への入り口 【埼玉学③】秩父--巡礼の道