#教養教育センター

- 新着順

- 人気順

-

【埼玉学⑫】天国への道--埼玉県道153号幸手久喜線

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。 埼玉学第12回は、井坂教授の子供時代の聖地・イトーヨーカドー久喜店から埼玉県道153号線を幸手方面に歩きながら、久喜・幸手の地名の由来に思いを馳せていきます。 起点--イトーヨーカ堂久喜店 30年ぶりに歩こうと決めた。私が「天国への道」と勝手に名づけた街道だ。埼玉県北東部、久喜駅の西口に降り立つ。上野東京ラインと東武伊勢崎線の交差するちょっとしたターミナルだ。都心へのアクセスもなかなか悪くない。大手町、東京、新宿、渋谷へも一本で行ける。 記憶の中の久喜は、埃っぽく、それでいて精悍な地方都市の顔つきをしていたものだが、駅舎はかつての面影もなく変貌を遂げていた。どうしても立ち寄らねばならない場所があった。駅前のロータリーを横切り、イトーヨーカドー久喜店へと向かう。子供時代の「聖地」だ。今や機能的なショッピングセンターとして再編されている。迷うことなく、かつて書店とレコード店があったはずのフロアへと向かっていた。学研の学習まんが「ひみつシリーズ」を買ってもらい、初めてレコードを手に入れた思い出の一画だ。クラシックが少しだけ好きだった。フルトヴェングラー指揮の二枚組レコード『第九』。背伸びにもほどがある選盤だ。子供の耳にはあまりに渋すぎた。おまけにレコードにはなぜか傷があり、針が飛ぶ。がっかりして店に持って行くと、店員の方は理由も聞かずに新品と交換してくれた。あの時の安堵と、大人の寛大さに触れた驚きは、レコードそのものより鮮烈に残っている。もちろん、書店もレコード店も現存していない。 後年、私は幸運にも、セブン&アイ・ホールディングスの創業者・伊藤雅俊さんと知遇を得た。その折、久喜店での思い出話をしたことがある。「子供の頃、久喜のヨーカドーには本当にお世話になりました」と水を向けると、伊藤さんは「ああ、あそこね。変な店だけどね」とだけ答えた。子供をほめられたような、そっけなくもはにかんだ印象だった。すっかり様変わりした店内で、私は年老いた母への手土産を求めた。一階の銘菓コーナーに、オルセー美術館の所蔵作品をあしらった洋菓子のセットを見つける。ルノワールの『ピアノに寄る少女たち』だ。 子供の頃の聖地・イトーヨーカドー久喜店 今はもう取り壊されてしまった実家が思い起こされる。母は音楽の教師だった。部屋にはピアノ、タイプライター、そして数多の画集があった。壁にはルノワールのポスターが貼られていた。私は菓子折りを贖い、店を出た。いくつもの記憶が絡まり合って交差し、浄化されていく気がする。久喜--。久しき喜び(the Eternal Joy)。「天国の道」の起点だ。埼玉学の探求は、こんなところからも始まる。 街道の記憶 ここは広大な関東平野のほぼ中央部。久喜から幸手方面へと伸びる道をひたすらに歩く。現在は埼玉県道153号幸手久喜線と呼ばれる。久喜と幸手--。二つの宿場町の名だ。久喜は、江戸時代、日光街道の西を走る「館林道(佐野道)」の要衝として栄えた「久喜宿」である。岩槻から分岐し、利根川を越えて北関東へと向かうこの脇往環は、大名行列や一般の旅人で賑わう日光街道とはまた別の賑わいを見せ、人々の往来の絶えることなき宿場だった。大宮台地の東のへりが、中川や利根川が形作った東部の広大な低地帯へと落ちていく境界線上に位置している。人々は、台地の安定した地盤と、低地の豊かな水を求めた。道は必然的にその際を縫っている。「くき」の由来も地形と無関係ではないだろう。台地が低地に突き出した「岬」のような地形を指す「陸(くが)」を転じたとも、あるいは低湿地帯に杭を打って土地を「区切り」定めたことから来たとも言われる。いずれにせよ、水と台地のせめぎ合いをその名は示しているだろう。幸手へと続く道は、緩やかに下る。大宮台地の高みから、中川低地へと、土地の骨格に沿っている何よりの証拠だ。道の両側には、かつての見渡す限りの田園風景はなく、ロードサイド店や住宅地が切れ目なく続く。幸手もまた、久喜と並び称される宿場町だった。日光街道と日光御成道がここで合流し、江戸から六番目の宿場として、また権現堂川(現在の権現堂堤)の渡河地点として、江戸北辺の玄関口の役を担った。地形を見れば、その宿命はさらにはっきりしてくる。幸手は、西から流れる倉松川と、北を塞ぐ大河・利根川(権現堂川)に挟まれた、低地の中のわずかな高みに築かれている。絶えず洪水の脅威にさらされながらも、水運と陸運の利便性を手放すことができなかった人々のぎりぎりの選択の痕跡でもあった。この道は、台地の安定から低地の混沌へ、そして再び秩序ある宿場町へと至る、土地の紡ぐ記憶そのものだ。 中間点の茶屋 そのほぼ中間地点に、喫茶「どんぐり」がある。変わることなき山小屋風のログハウスが目に入る。扉を開ける。店内はあの日のままだ。壁一面の高山植物の写真、フォルクローレのBGM、高齢の主人が、物静かにカウンター奥に立つ。私は、窓際に腰かけ、ブレンドコーヒーを注文する。初めてこの店を訪れたのは1995年、大学四年生の時だった。就職活動を終えて間もなく、定年を迎える父と二人で来た。そのとき何を父と話したのか。ほとんど覚えていない。コーヒーを口にする。30年前よりも少し薄く感じるのは、時の重みがそう感じさせるのか。 喫茶どんぐりにて。 父は時々、若い頃心酔した社会主義者・河上肇の歌を暗唱したものだった。「辿りつき振り返り見れば山河(やまかわ)を越えては越えて来つるものかな」。遠い感情が今は重たく私の心中にある。 「辿りつき振り返り見れば山河を越えては越えて来つるものかな」(河上肇) 「幸いなる手」へ 店を出て、幸手を目指す。秋の空が高い。「幸手」(the Happy Hands)。なんと美しい地名か。アイヌ語の「サッ・テ」(乾いた・ところ)から来ているという説や、幸宮神社の神域を意味する「幸(さき)つ・御手(みて)」から転じたなど、諸説あるらしい。地名は、そこに住まう人々の願いの結晶なのかもしれない。特に幸手は、権現堂堤の決壊に象徴されるように、幾度となく水害に苦しめられてきた。厳しい現実の中で、人々が「幸」を願い、その手につかもうともがいてきた痕跡がこの地名には刻まれている。宿場町の面影を残す市街地に入った時、私は確信した。「久喜(久しき喜び)」という、過去の温かな記憶の地から出発し、「幸手(幸いなる手)」という未来への希望を手渡す街道ーー。イザヤ書の啓示みたいに聞こえないか。30年ぶりの道は、私に多くを語りかける。ここは歴史と地形の織りなす魂の巡礼路なのだ。埼玉学とは、自らの足で土地を歩み、その土地固有の記憶と対話し、自らの生の原点へと立ち返る旅であっていい。いや、そうあっていけない理由がない。幸手のホームに立つ。手提げ袋の中のルノワールが、確かな重みを持って母の住む故郷へと私を誘っている。 ルノワール「ピアノに寄る少女たち」 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜・【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

-

【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

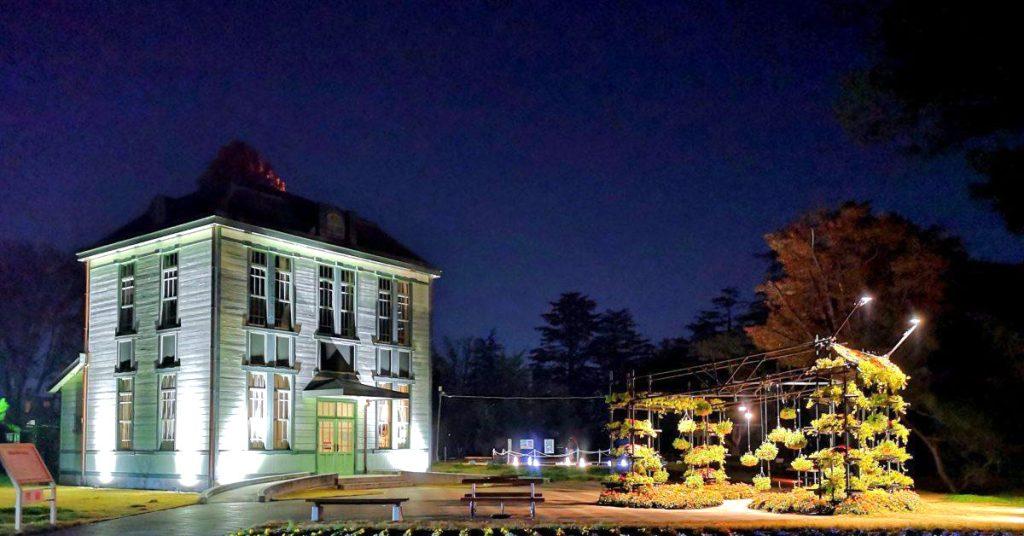

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第11回は、土呂駅に初めて降り立ち、さいたま市大宮盆栽美術館を訪れた井坂教授が散策しているうちに直感した、盆栽、タモリ、バカボンのパパのつながりについて述べていきます。 土呂駅を降りる 子供の頃から、いや、物心ついた時から、私はJR宇都宮線に揺られてきた。何度揺られたか分からない。埼玉と東京とひたすらに行き来するありふれた路線だ。大宮、浦和、上野、数えきれないほど乗り降りした駅がある一方、車窓からその名を目にするだけで、一度もホームに降り立ったことのない駅がないわけではない。その筆頭が土呂駅だ。土呂は大宮駅の隣、その何とも言えない語感もさることながら、駅の周囲に何か目立った建築物は見当たらず、ぽっかり中空にくりぬかれた残欠のような駅である。その日、私はふと思い立ち、吸い寄せられるように土呂駅で電車を降りた。爽快なまでにすっきりした駅だ。人影もまばら。かつてタモリは埼玉のこんな茫洋とした風景を目にして「ダサい」と言ったのかもしれないな。そう思えてきた。私の埼玉学の探究は、時にこんな気まぐれな下車から始まる。 土呂駅で初めて降りてみた 盆栽村と小さな宇宙 目指すは、駅からほど近い大宮盆栽村。駅前ロータリーから仰ぐ空は高く、さしあたりさえぎるものは見当たらない。秋の直射日光をまともに浴びながら、少しばかり歩を進めると、やがて近代的な洋館が目に入る。「さいたま市大宮盆栽美術館」だ。門をくぐると、やや湿り気を含む空気に迎えられる。屋内屋外に展示された盆栽の一つひとつが、弱まる日差しに凛とした存在感を放っている。幹はダイナミックな躍動と共にうねり、古木に生じた瑞々しい苔の情感とコントラスト。ほとばしるマグマを一瞬で凍結させたかのようだ。つめたく感じるその内奥では、灼熱の情念が渦巻いている。どれ一つとっても、快い緊張をはらんでいる。私はこれまで、盆栽を年配者の趣味という先入観で見ていた。あるいは老後の高尚なたしなみとも見ていた。大きな間違いだった。目の前にあるのは、限られた空間の中に、大自然の風景、悠久の時の流れ、そして生命の厳しさ、美しさ、そしてそれらすべてへのありとあらゆる畏敬を凝縮した、紛れもない「ミクロコスモス(小宇宙)」であった。これは人が自然と対話し、その力を借り上げて創り上げる、自由で創造的な芸術だ。解説によれば、盆栽村の歴史は、1923年の関東大震災に遡る。多くの盆栽・植木職人たちが、壊滅的な被害を受けた東京を離れ、植物の育成に適した土壌と水、そして空気が綺麗なこの地を安住のための回避所として集団で移住してきたのだ。そう思うと、一つひとつの盆栽が、芸術品を超えて、危険で暴力的な時代を生き抜いた人々の憧れのしるしのようにも見えてくる。 盆栽と漫画。世界へ 館内には、ドイツ人と思われる団体、地元の小学生、高齢の方々等、様々な年齢や背景を持つ人々が、熱心に一つひとつの盆栽に目をとめていた。彼らはガイドに耳を傾け、スマートフォンのカメラを盆栽に向けている。表に出て、盆栽町をそぞろ歩くと知らずある一画に迷い込んだ。時間が止まったかのような閑静な通りだ。一見雑な植え込みや草木も、引いてみると不思議な調和を維持している。この一画が、巨大な盆栽の中の世界のように感じられてきた。あるいは何かの気のせいだろうか。「さいたま市立漫画会館」の看板が目に入る。市立で、しかも無料となれば、入らない理由がない。誘われるように足を踏み入れると、そこは近代日本漫画の祖、北澤楽天という人物の功績を伝える施設だった。恥ずかしながら、私はその名を知らなかった。パネルの説明によれば、日本初の職業漫画家として活躍し、風刺画や子供向けの漫画で一世を風靡した偉人だという。晩年をこの盆栽町で過ごしたとも記されている。彼の描く、生き生きとしたポスターやポンチ絵を眺めるともなく眺めていると、ふと奇妙な共通点に思いが至った。「BONSAI」は、今や世界共通語だ。そして、北澤楽天が礎を築いた日本の漫画もまた、「MANGA」として世界に認知された日本を代表する文化だ。小さな鉢のミクロコスモスと、紙上の二次元の世界。表現方法は違えど、どちらも国境をやすやすと超え、世界へと拡大したのだ。 さいたま市大宮盆栽美術館 中庭。小宇宙の銀河系 タモリの視線と消えた水路 街路を歩きながら、私はかつてテレビで観た「ブラタモリ」の大宮特集を思い出していた。地形や街の成り立ちに異常なほど敏感なタモリが、大宮台地や、暗渠(あんきょ)となった川の跡を嬉々として語りながら、女性アナウンサーとゆっくり歩を進める様子が脳裏に蘇る。彼の視線を借りて足元に注意を向けると、なるほど、盆栽町には不自然な直線を描く通路が伸びているのに気づく。その周辺には、ランダムでありながら、全体的には妙に均整の取れた古木や下草が目に入ってくる。なんだか昭和時代を象徴する切り絵みたいな風景が、秋の赤光に照らされて浮かび上がってくる。私が歩みを進めている道の形状から、それは明らかにかつて水の流れていた跡だ。その証拠にマンホールがずいぶん先まで転々とその流路を暗示している。大宮台地の縁から染み出した水が、小さな流れとなってこの地を潤していたのだろう。水のほとりには、人々の生活があったはずだ。子供たちの笑い声、洗濯する母親たちの姿、じょうろで草木を潤す老人たち--。今はアスファルトの下に消えた水の流れの記憶が、土地の起伏や道の形に確かに刻まれている。土地の歴史を読み解くタモリの視点は、物事の本質を別の角度から喝破した師・赤塚不二夫の視点と、どこか通じるものがあるのかもしれない。こんな具合に想像がとりとめなく広がっていくのは私の悪い癖だ。赤塚とくれば、バカボンのパパへと思考は一直線である。赤塚の代表作『天才バカボン』で、バカボンのパパの職業が「植木屋さん」だった事実に、私ははっとした。もちろん植木と盆栽は厳密には違う。しかし、ともに日常に潜む宇宙であることに変わりはない。バカボンのパパは、日々、ミクロコスモスと向き合っていたのだ。漫画という二次元の世界で。そして、彼の哲学を集約したあの決め台詞、「これでいいのだ」。それは、あらゆる物事をあるがままに肯定する、老子の説く「無為自然」の境地そのものだ。自然の摂理を受け入れ、その中に美を見出す盆栽の精神と、何かが通底しているように思えた。タモリは師・赤塚の弔辞で、その人生を「これでいいのだ」と要約したのだったな。初めて降り立った土呂駅で出合った小宇宙としての盆栽。世界に広がる漫画。消えた水路の記憶。植木職人だったバカボンのパパ。宇宙、世界、水、道、そして平和--。一見、何の脈絡もない点と点が、一本の道で結ばれた気がした。盆栽町は、戦争と革命を経た日本において、一種の桃源郷だったのではないか。そのとき、タモリがかつて口にしたとされる『ダサい』という一語が、それらを煮詰めた一本のボトルに、そっと貼られた一枚のラベルのように思えてくる。盆栽町を後にしながら、私は静かにこうつぶやいていた。「これでいいのだ。埼玉」と。 「これでいいのだ。埼玉」By 井坂康志 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

-

【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。JR大宮駅とさいたま新都心駅の間にある「大宮操の桜」をご存じでしょうか。埼玉学第10回は、学生が授業で書いたエッセイの「大宮操の桜」に関する誤読から思索を広げていきます。 もう一つの物語 昨年、私が受け持つ「ライティング」(文章作法)の授業で、ある学生が提出した一篇のエッセイに私ははっとさせられた。私の精神の根幹を揺さぶり、そして「埼玉学」が進むべき道を照らし出す、静かな啓示のような文章だったからだ。大宮を走る電車の車窓から、ふと目に飛び込んでくる「大宮操の桜」という看板。学生のエッセイはそう始まる。 https://twitter.com/RailwayTown_Omy/status/1891440266113888510 実は以前から私も気になっていた。その学生は初め、「操」の一文字を、自身の母校の名の由来でもある思い出の町名「操町(みさおちょう)」と同じ、「みさお」と読んだという。「操(みさお)の桜」--。なんと詩情溢れる名だろう。この大宮の地で、どれほどの出合いと別れが繰り返されてきたか。それはあるいは戦時中、出征する兵隊の物語であるかもしれないし、国鉄の線路を隔ててはぐくまれた若者同士の友情なのかもしれない。私はそんなことを考えた。もちろん、スマートフォンで検索すれば、数秒で「正解」は見つかる。事実は想像とは違っていた。それは大宮が鉄道の要所たる所以、日本の大動脈を支えた広大な「大宮操車場(おおみやそうしゃじょう)」の略称、「大宮操(おおみやそう)」なのだと。しかし、である。エッセイを書いてくれた学生の「心の旅」は、そんな「正解」などと次元を違えるしなやかさを備えていた。検索結果の画面に映し出された、生命力に満ち溢れて咲き誇る桜の姿が、卒業後も活発に交流を続ける旧友たちの絆と重なった。そして、あの桜は、やはり「操(みさお)の桜」として、誰にも侵されることのない、かけがえのない意味を持ってその心に咲き始めたのだ。このことがずっと心の片隅にあった。5月のある日、私はその桜の背景にある物語を確かめるべく、大宮の鉄道額物館を訪れた。 鉄道の聖地で目にした物語 大宮の鉄道博物館は、日本の近代化を牽引した鉄道の輝かしい歴史を後世に伝える、まさに「聖地」と呼ぶにふさわしい場所だ。 まさに鉄道の「聖地」、技術者たちの魂が宿る空間。 広大なホールに威風堂々と鎮座する歴代の車両は、明治、大正、昭和、平成という時代を駆け抜け、日本の発展という巨大な物語をその鋼鉄の体躯をもって雄弁に語りかけてくる。私はその圧倒的なスケールと、設計図の線一本、リベットの一本にまで宿る技術者たちの魂に感嘆を覚えながら、館内を巡った。 そこにあるのは、誰もが共有可能な客観的な歴史だ。「大宮操車場」が、いかに多くの人々の生活を支え、日本の物流の動脈として機能してきたか。その「正しく」「公的な」物語を、博物館は豊富な資料と共に私たちに教えてくれる。それは、疑いようのない事実であり、埼玉が日本の近代史において果たした役割を示す、誇るべき遺産にほかならない。 日本の近代化を物語る、歴代の名車両(大宮・鉄道博物館) 「操車場」と「操町」-創造的な誤差が生まれる場所 博物館の重厚な扉を抜け、初夏の光へ戻ったとき、私は再びあの学生の文章を思い出していた。「大宮操の桜」は、間違いなく大宮が鉄道の要所であったことと分かちがたく結びついている。あの桜は、数多の貨物列車が行き交う様を、そしてそこで働く人々の汗と誇りと涙を、何十年にもわたって見つめ続けてきた生き証人である。これが、「大宮操(そう)」という名の持つ、動かしがたい歴史だ。しかし、学生は、その「操」という一つの漢字から、別の物語を読み取った。それは一人ひとりの内面の記憶と友情に彩られた、どこまでも私的な「もう一つの物語」である。私はかねがね思う。あえてトルストイの有名な小説の一節を借りるなら、「正解とはみな似たようなものだが、誤解とはそれぞれに誤解である」、いや、もっと言えば、正解とはもっともらしい誤解の一種なのかもしれないと。私たちにはテクストを豊かに誤読する権利だってあるのではないか。世の中には「創造的な誤読」というものだって確かにあるのだ。それは客観的な事実や作者の意図といった「正解」から出発しながらも、読み手自身の経験や記憶、価値観というフィルターを通して、まったく新しい、個人的で豊かな意味をつくり出す行為である。「誤読」は事実の否定ではない。むしろそれは、鉄道という巨大な産業の物語というキャンバスの上に、友情や思い出という、人間的で温かな光を灯す、創造的な営みにほかならない。操車場の桜が、その記憶の中で世界で一本だけの特別な木へと生まれ変わったのだから。「埼玉学」に関わる者として、忘れたくないのがこのことだ。まさにこのような「創造的な誤読」をこそ、慈しむ学でありたい。 すべてを受容する「玉」としての埼玉学 埼玉学とは、客体としての歴史や文化・産業を分析し、評価するだけの学問ではない。それは、この土地に生きる個々の人間の心に流れた、かけがえのない時間をこそ、尊い研究対象とする学問なのだ。学生の「創造的な誤読」も、鉄道史研究家の緻密な考証も、埼玉学という巨大な器の中では、等しい価値を持つ。なぜなら、そのどちらもが、埼玉という土地と関わる中で生まれた、紛れもない「真実」だからだ。それは、一つの「正解」を頂点とするピラミッド構造ではなく、あらゆる物語が共存可能な果てしなく広がる生態系の学である。この受容性こそが、埼玉学を「玉」のような存在たらしめる。玉は磨かれるほどに、どこから光を当てても柔らかく輝き、どんな坂道でも、どんな人の手の中にあっても、その形を変えることなく自由に転がっていくことができる。「操(みさお)の桜」は、埼玉の醸す光の環なのだ。一人ひとりの心内に通ずる古道に、静かに耳を澄ましてみる。あの学生に心の中で「ありがとう」と知らずつぶやいていた。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち

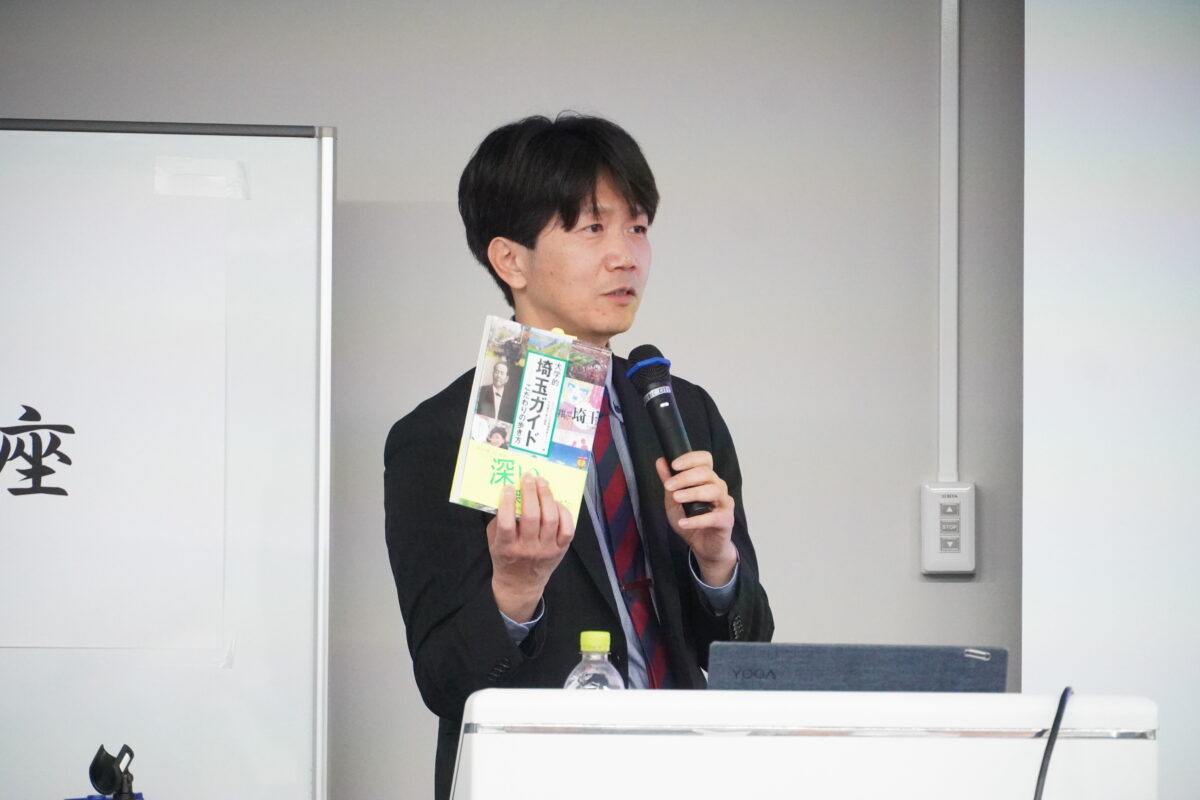

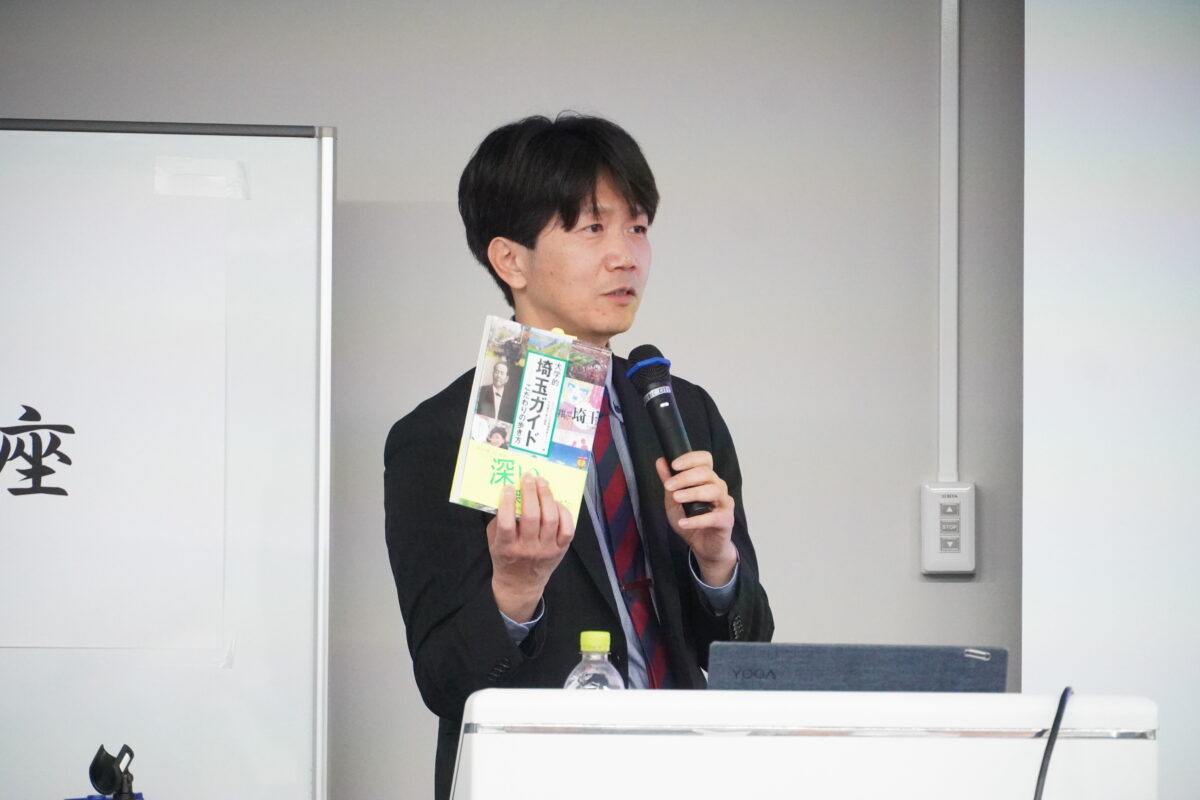

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第9回は、この夏、井坂教授が埼玉未来大学で埼玉学に関する5回の講義を行い、参加者と会話をする中で悟った埼玉学の「真髄」について述べていきます。 埼玉学ツアーに出る この夏(2025年)、私は生涯学習の新たな地平を拓く「埼玉未来大学」(学長・大野元裕知事)の講座で、県内5都市を巡る機会を得た。西部学園(川越市)、東部学園(春日部市)、北部学園(熊谷市)、中央学園(伊奈町)、そして南部学園(蕨市)、どの会場においても、私は冒頭に必ずこうお話してきた。「世の中ではウェルビーイングやマインドフルネスなど、様々な幸せの形が語られますが、私が長年の思索と経験の末に、一つだけ確信している幸せの形があります。それは、『故郷を心から愛している人の幸せ』です」。 「埼玉学」について語る筆者 この旅を終えた今、私はその言葉が紛れもない事実であったことを、心の底から実感している。なぜなら、私が行く先々で会ったのは、まさに郷土を深く愛する真の「埼玉学徒」たちであったからである。私が声高に説くまでもなく、埼玉学を体現する人々は、すでにこの土地の至る所に、深く静かに呼吸していたのだ。埼玉未来大学は、人生の円熟期を迎えた方々が、再び学びへの情熱を燃やし、地域との新たな関わりを見出すための、活気に満ちたコミュニティである。その活動は、高齢化社会における生涯学習の理想的な姿を提示しており、「人生百年」時代のお手本ともいえる。その一端を担う講座は、私にとっても大きな挑戦であったが、蓋を開けてみれば、毎回多くの方々が会場を埋め尽くしてくれた。その光景は、埼玉に眠る知的好奇心がいかに巨大であるかを雄弁に物語っていた。 知の巡礼-各地で触れた郷土への眼差し 旅の始まりは、6月26日の西部学園、ウェスタ川越からであった。7月4日に東部学園(春日部市民文化会館)、7月23日に北部学園(熊谷文化創造館さくらめいと)、7月29日に中央学園(埼玉県県民活動総合センター)、7月30日には南部学園(蕨市民会館)へと続く。言うまでもなく、会場によって埼玉学は異なる形をとる。同じ埼玉でも住む場所によって見える風景はまったく違う。熊谷市のさくらめいとでは、異なる趣があった。「あついぞ、熊谷」のキャッチフレーズで知られるこの街だが、私が対面したのは、夏の暑さにも似た表面的な熱気ではなかった。利根川と荒川に挟まれた肥沃な大地にはぐくまれた歴史の重みをその身に背負った人々の、静かで揺るぎない情熱であった。そして、日本で最も小さな市である蕨市の市民会館で会った皆さんの、落ち着いた成熟した雰囲気も忘れがたい。中山道の宿場町として栄えた歴史を持つこの街には、古くからの住民と新しい住民が混ざり合いながらも、独自の市民文化が醸成されている。どの会場でも、共通していたことがある。それは、休憩時間の熱気である。途中休憩をとるとき(みなさまそれなりご年配でいらっしゃるので)、次から次へと話しかけてきてくれる。ある方は「さっき話に出てきたあの場所は、私が子供の頃に遊んだところです」と目を輝かせ、また別の方は、私が提示した史料の解釈について、見解を熱心に語ってくれる。いずれも私よりはるかに詳しい。明らかに。私がスクリーンに映し出すのは、やはり文献、あるいは思索から得た、知識に過ぎない。しかし、参加者の心には、何十年という歳月をかけて土地と共に歩んできた、生きた記憶が満ち溢れている。その温かな眼差しと、血の通った言葉の数々に触れるたび、私は「故郷を愛する人の幸せ」を感じないわけにはいかなかった。 川越での対話 ウェスタ川越での出来事であった。講義の中で「埼玉三大銘菓」などのクイズを出したところ(答えの一つは川越の「芋菓子」)、休憩時間に「『三大○○』というのは、いったいどこが公式に決めたものなのか」という、実に答えにくい質問が来た。正直「まいったな」と思ったその瞬間、私は悟った。これこそが「埼玉学」の真髄なのだと。その方は、私に話しかけたかった。問いたかったのだ。誰もが風通しよく埼玉について語り合い、新たにつながりが生まれていく。それこそが埼玉学の醍醐味なのである。話題など何でもいい。何が正しいか間違っているかなど、埼玉学の広大無辺さと比べたら取るに足りない。体系化された知識のみが学問ではない。否、むしろそれだけでは学問は骨に過ぎない。皆が熱を込めて語ってくれる、自らの生活に根差した記憶。ご近所の歴史の細部へのこだわり。それら一つ一つに対する誇りこそが、学問に血肉を与えるのである。 埼玉とは地名ではない、旅なのだ 講座ではクイズも交え、埼玉の魅力を多角的に紹介。スクリーンは埼玉銘菓「十万石まんじゅう」。 確かに「埼玉学」をあえて始めたのは私であったかもしれない。だが、真の「埼玉学徒」は、私がそれを始めるはるか前から県内外の至る所にいて、日々の生活の中で、郷土の物語を紡ぎ、守り続けていた。私の役割は、彼らの語りに耳を傾け、点在する知を繋ぎ合わせ、光を当てる触媒に過ぎない。かねがね私は思ってきた。埼玉とは、地図の上に引かれた行政区画の名称ではない。それは、一つの思想であり、詩であり、旅なのだと。そこに住まう人々が、自らの故郷を愛し、探究し、そして語り継いでいく、終わることなき時の連なりなのである。埼玉未来大学での出会いは、私にその一端に触れるという、かけがえのない喜びを与えてくれた。この夏、私がいただいた最高の宝物は、埼玉学徒たちとの出会いそのものであった。改めて参加くださった皆様、埼玉未来大学のスタッフの方々に御礼を申し上げたい。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第8回は、井坂教授の故郷・加須市で講演されたミュージカル「クリスマス・キャロル」(主催:ミュージカルかぞ)を観劇した際のエピソードです。 わが故郷・大利根 7月の終わり、うだるような陽光がアスファルトを直撃していた。わが故郷・大利根(加須市)に戻ってきたのは、畏友・阿瀬見貴光さん(ミュージカルかぞ主宰者、声楽家)が心血を注いで創り上げたミュージカル『クリスマス・キャロル』を観るためだ。真夏にクリスマス。アスタホール。実によいものである(KUWATA BANDの「MERRY X'MAS IN SUMMER」は名曲だった)。この日の奇跡は、実は開演前から始まっていた。本番直前の慌ただしい空気の中、阿瀬見さんに「ちょっとだけ」と手招きされ、私は舞台の袖からステージの上へと導かれた。客席のざわめきを一身に浴びながら、私はこの地が生んだ大音楽家、下総皖一の話をほんの少しだけさせていただいた。 日本の音楽教育を築いた巨星--下総皖一 下総皖一--。その名を口にするとき、脳裏には決まって、小学校一年生の教室の光景が蘇る。担任の長沼先生が、古びた足踏みオルガンのペダルを踏みながら弾いてくれた『野菊』の、切なくも美しいメロディー。それが私の音楽の原体験だった。私が卒業した東小学校と大利根中学校の校歌も、下総皖一の作曲によるものだ。 故郷が生んだ大音楽家、下総皖一の像の前で(加須市大利根) 長じて知ったことだが、下総皖一は、一地方が生んだ音楽家の枠に収まる人物ではなかった。彼は、日本の音楽教育そのものの礎を築いた、まさに巨星である。東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)で学び、ドイツに留学、最先端の音楽理論を修めた後、母校の教授となり、ついには学長の重責まで務め上げた。その功績は、数え上げればきりがない。『たなばたさま』『花火』『ほたる』『かくれんぼ』。誰もが一度は口ずさんだことのあるこれらの童謡・唱歌は、すべて下総の作曲によるものだ。その旋律は、奇をてらうことなく、日本人の心の琴線に触れる叙情性を湛えている。その作品群は、戦後の日本の子どもたちの情操教育に計り知れぬ影響を与え、私たちの「音楽的原風景」そのものとなっている。 また、教育者、理論家としての功績も大きい。数多くの音楽教科書の編纂に携わり、日本の学校教育における音楽の体系化に尽力した。その明晰な理論は、後進の作曲家や教育者たちにとって、揺るぎない道しるべともなった。利根川沿いののどかな町から、日本の近代音楽界を創造した一人が生まれた事実は、何度考えても奇跡としか言いようがない。私自身がそこで育ったから、なおさらそう思えてくる。 「埼玉のワーグナー」と聖地大利根 そんな奇跡の土壌に、今また新しい才能が花開いている。それが阿瀬見貴光さんだ。阿瀬見さんは本来声楽家だが、作曲だけでなく、脚本、演出、そして指揮まで、ミュージカル制作に関わるすべてを一人でこなしてしまう。リヒャルト・ワーグナーが理想とした「総合芸術」そのものである。ワーグナーが理想を実現するために聖地「バイロイト祝祭劇場」を建設したように、阿瀬見さんはこの加須の地で総合芸術を体現している傑出した個性なのだ。そう考えると、このアスタホールは、阿瀬見さんのバイロイト祝祭劇場になるべきではないか、と私は大真面目に思う。日本の音楽教育を支えた下総皖一と、総合芸術を創造する阿瀬見貴光さん。実に似つかわしいではないか。 利根川の岸辺でスクルージになる 「ミュージカルかぞ」第11回本公演(アスタホールにて) やがて照明が落ち、舞台が始まる。ディケンズの原作で知られる、強欲で孤独な老人スクルージの物語。舞台の背景にロンドンのテムズ川の霧が見えるとき、私の心には故郷を悠久に流れる利根川の景色が重なって見えていた。スクルージが過去のクリスマスの亡霊に導かれ、辛く悲しい少年時代を突きつけられる。その瞬間、私は観客であることを忘れ、彼と共に時を遡っていた。利根川の流れが過去と現在、そして未来をつなぐように、舞台上のスクルージと、客席にいる私とが、不思議な融合を果たしていく。 通った小学校への通学路は、アスタホールから目と鼻の先だ。その風景、友達の顔、少年野球の歓声が、阿瀬見さんの音楽によって鮮やかに蘇ってくる。音楽の力とはかくも恐ろしい。それは時空を超え、人の心の最も柔らかな部分に触れ、硬い蓋で閉ざしていたはずの記憶の扉を難なくこじ開けるマスターキーのごときものだ。 終演後、「本当の故郷」 スクルージが改心し、愛と喜びに満たされたフィナーレでは、私も心からの拍手を送っていた。夢見心地でホールの外に出ると、凝縮された熱気が肌を撫でた。熱を吸った大利根の田園からは、懐かしい土の匂い、そして生命力を伴う水の実在感が立ち上がってくる。故郷とは、生まれ育った場所とは限らない。それは記憶の織りなす時の連なりのことなのではないか。あの日、大利根のアスタホールで私が受け取ったのは、人生で最も温かい、真夏のクリスマスプレゼントだった。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・教養教育センターWEBページ

-

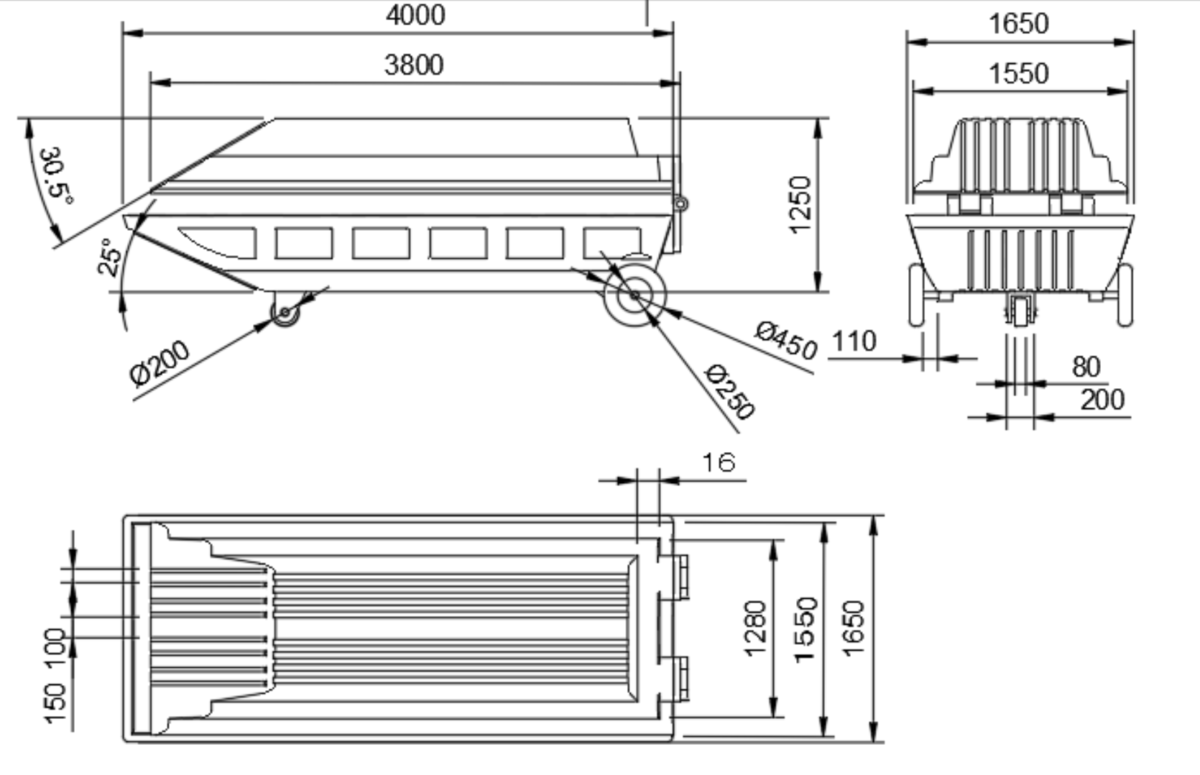

【知・技の創造】「揚舟」の復権を目指して

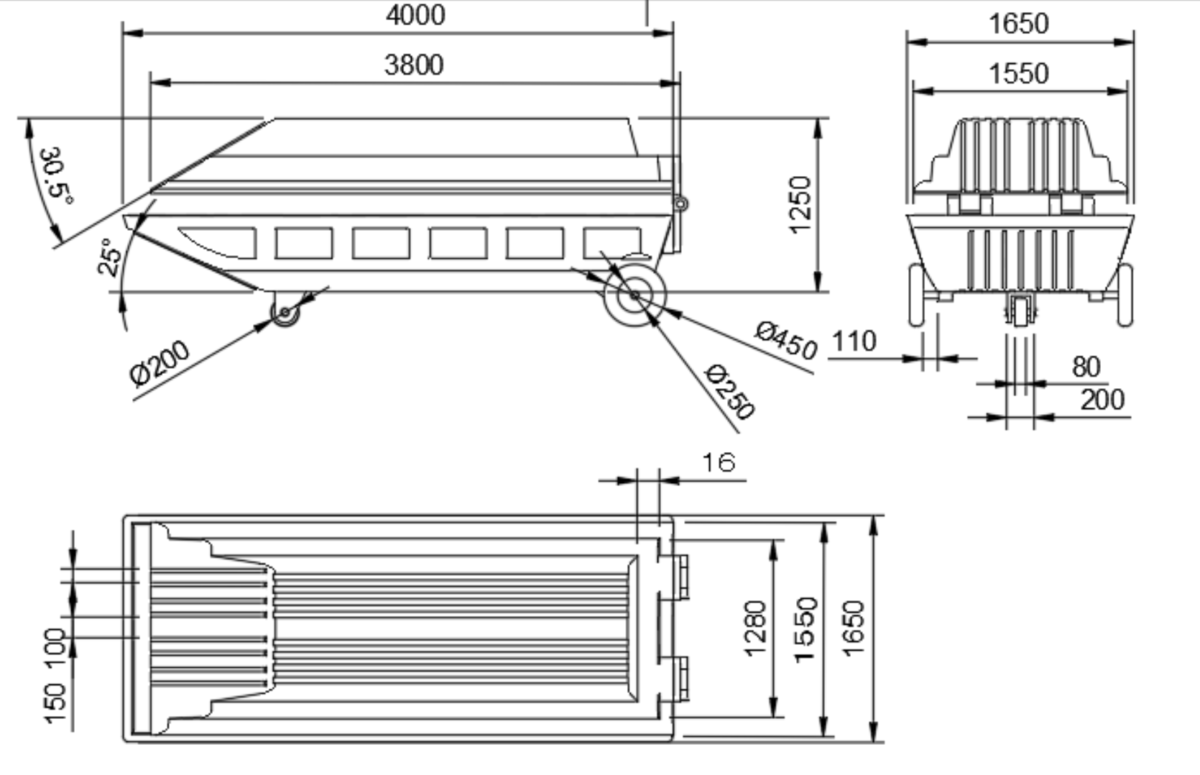

人々を救う揚舟 皆さんは「揚舟(あげぶね)という舟をご存じでしょうか。 揚舟とは、洪水が頻発する地域で使われていた小型の舟で、普段は軒下などに吊るして保管し、水害時に人や家畜を乗せて避難するために使用されていました。埼玉県近郊では群馬県板倉町をはじめとする渡瀬川流域で使用されていたことが知られています。 私の研究室に所属するバングラデシュ出身の留学生、フォイサルさんは、この揚舟を現代的に再解釈し、洪水被害が深刻な母国バングラデシュにおいて避難用具として活用できる舟のデザインを考案しました。 バングラデシュでは毎年7月から8月の雨季に、ベンガル語で「ボルシャ」と呼ばれる洪水が発生し、国土の約2割が冠水します。これは浸水被害をもたらす一方で、雨季後の農作物や魚介類の生育を促す「恵みの雨」としての側面もあります。 しかし、さらに深刻なのが「ボンナ」と呼ばれる大規模な洪水です。これは10年に一度ほどの頻度で発生し、河川の増水により国土の3分の1から半分以上が冠水する、甚大な被害をもたらします。 こうした洪水により多くの住民が避難を強いられますが、バングラデシュでは男性が国外に出稼ぎに出ている家庭も多く、女性や子ども、高齢者が自力で食料や荷物を運びながら避難しなければならないケースが少なくありません。 道具をアップデートする フォイサルさんのデザインでは、木材よりも軽量で耐久性に優れたFRP(繊維強化プラスチック)を素材に使用することを前提とし、さらに車輪を取り付けることで、力の弱い人でも容易に避難できるよう工夫されています。 船体の形状は、1/15スケールの模型を複数制作して比較検証を行い、高い剛性と積載のしやすさ、水流に対する抵抗の少なさを兼ね備えた設計が実現されました。 最大の特徴は、普段は「蓋」として機能しているフロートにあります。このフロートは水上で展開することにより、舟の安定性と積載能力が大きく向上し、最大で400キロの荷物を載せることが可能です。 また、船体とフロートはコンパクトに重ねて輸送できる構造となっており、ワンボックスカーや2トントラックの荷台にも積載可能なサイズで設計されています。これにより、輸送コストの削減が図られており、販売価格は3万5000タカ(日本円で約5万円)程度に抑えられる見込みです。 現在、日本には世界中から多くの観光客が訪れ、さまざまな日本文化に注目が集まっていますが、この事例のように、日本の気候や風土から生まれた道具を現代的にリデザインし、世界の人々の暮らしに役立つ新たな道具として再生することも、重要な文化発信の一つでもあると考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年6月6日号)掲載 Profile 町田 由徳(まちだ よしのり)情報メカトロニクス学科教授 東京造形大学デザイン学科卒業後、デザイン事務所勤務、岡崎女子短期大学准教授を経て、2020年より現職。専門はプロダクトデザイン。

-

【知・技の創造】落語が描く伝統的常識

2024年度市民特別公開講座「お弔いの近現代」 墓地の近代史を専門としている土居は、昨秋に開講された本学主催の市民特別公開講座「お弔いの近現代」に登壇し好評を得ました……と書きますと、うそではないものの、半分の側面しかお伝えできていません。 この公開講座にはゲストとして落語家の林家つる子氏をお迎えし、お弔いにちなんだ「片棒」を演じて頂きました。当日、つる子氏のファン(追っかけ)らしき来場者もおられ、つる子氏の出番である第1部では爆笑の連続でしたので、続く第2部に登壇した土居は、会場全体が暖かい雰囲気の中、とても気分よく講演ができました。第3部のトークタイムでの対談も盛り上がり、当日だけの言いっ放しではもったいない論点が出ましたので、この機会に覚書として記します。 落語「片棒」について つる子氏が演じられた「片棒」は、どんな葬式をしたいのかが話題になっています。 ケチ一筋に生きて一代で身代を築いた赤西屋の大旦那、息子3人のいずれかに身代を譲るならさて、誰にしようかと思案して、もし私が死んだらどんな葬式を出すのかの答えで決めようと、息子たちを順に呼び出すことに。長男・次男は、それぞれが思い描く、赤西屋の身代にふさわしい立派な(派手な)葬式を提案するが、ケチな大旦那は気に入らない。打って変わって三男が示す内容は、ケチの見本のような葬式の段取りばかり。最初こそギョッとした大旦那、次第にそのケチ振りを感心するように。ついには棺桶を運ぶ際に、天秤棒は三男自身で担ぎますと言い出すものの、しまった天秤棒にはもう一人必要だから、こればかりは人を雇わないといけない、と残念がる始末。そこで大旦那、「片棒は、俺が担ぐ」でオチになります。 お弔いの移り変わり 落語には、伝統的常識のうんちくが詰まっています。なぜケチで有名な人物を「赤西屋」と呼ぶのかについては、落語家ご自身も解説されるところです。 ところが葬式については、地域や時代により大いに違いがあることは、解説どころか言及さえされません。例えば「片棒」では三男が、葬式費用をケチる案の一つとして、参列者には午後から葬式だと知らせ、朝に火葬を済ませてしまえば、香典だけ頂戴してお帰り願えばよい、とふらちなことを言います。これも地域によっては、火葬を済ませて遺骨にしてから葬式をする「骨葬」や「前火葬」などと呼ばれるきちんとした手順があると知れば、先に火葬することの何が問題なの?と逆に問い返されてしまいます。 昔は土葬で今は火葬、昔は自宅で葬式を出していたが今は葬儀会館、告別式と呼ばれる儀礼が誕生してようやく120年ほど過ぎたなどなど、落語演目「片棒」への注釈あるいは副音声解説として、トークタイムでコメントいたしました。 トークタイムの様子(左:土居浩教授 右:林家つる子氏) 中でも一番の論点は、なぜ跡継ぎが男子だけに想定されるのか、の問題です。つる子氏は、古典落語を女性目線で描き直す挑戦をしておられるので、どうしても伺いたかったのですが、残念ながら当日は時間切れで言及のみになりました。現時点では、赤西屋が一代で身代を築いたことに関係すると考えています。いうなれば、成り上がり者が漠然と抱く伝統的常識です。その常識を成り上がり者はどう獲得したのか。伝統的常識の再生産問題です。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年3月7日号)掲載 profile 土居 浩(どい ひろし)教養教育センター教授 博士(学術・総合研究大学院大学)。2001年、大学開学時から着任。関心領域は、日常意匠論。 関連リンク ・教養教育センターWEBページ ・日常意匠研究室(土居研究室) ・創造しいモノ・ガタリ 03 ~「問い」を学ぶ。だから学問は楽しい ~

-

【知・技の創造】埼玉学を始める

埼玉は日本の縮図 「埼玉学」という学問分野をご存じだろうか。 初耳かもしれない。それもそのはず、われわれが立ち上げたばかりの学問だ。実はこの学問、かなりの野心を秘めている。 射程は埼玉にとどまらない。 実は、埼玉を通して日本全体の未来を抉り出そうという試みだ。埼玉を「日本の縮図」として捉え、その地理、文化、経済、風土等特性の映し出す21世紀の日本を考える。 そこにはいくつかの予期せぬ「上げ潮」が存在する。 一つが、近年大きな注目を集めた渋沢栄一である。渋沢栄一といえば、深谷出身の偉大な実業家であり、一万円札に登場するとは、もはや「日本の顔」だ。これはもう言うまでもないだろう。 もう一つ、映画『翔んで埼玉~琵琶湖より愛をこめて』の公開である。埼玉をテーマにした異色作であり、全国の話題をさらった。軽妙な中に埼玉の本質を宿す、ギャグや演出の一つひとつを愛する県民は少なくない。 その秘境的側面 ものつくり大学教養教育センター編『大学的埼玉ガイド――こだわりの歩き方』昭和堂 11月にものつくり大学教養教育センターは一冊の本を上梓した。『大学的埼玉ガイド』(昭和堂)である。県内外の研究者や専門家約30名が総力を結集し、それぞれの専門分野から埼玉の地形、文化、歴史を語っている。 ものつくり大学のオウンドメディア「monogram」で筆者が行った連載も一部盛り込んでいる。 学問とは、特定の主題を深く体系的に考察するのが一般だが、埼玉学はどちらかと言うと広く浅く、そしてまったく折衷的だ。 というのも、その眼目は、知識の獲得よりも現代人の視座の刷新にこそある。埼玉を東京の隣の秘境として、あるいは21世紀のひな形ととらえたらどうだろう。 見え方が少し違ってこないだろうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年2月18日号)掲載 profile 井坂 康志(いさか やすし)教養教育センター 教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・教養教育センターWEBページ ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

-

【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 埼玉学第7回は、『大学的埼玉ガイド』(昭和堂 刊)の責任編集を務めた井坂教授が、出版報告のため大野元裕埼玉県知事を表敬訪問したエピソードです。 『大学的埼玉ガイド』の出版報告 2024年12月5日、浦和付近はやや遅めの紅葉が目に痛いほどだった。季節はとっくに真冬になっていいはずなのに、ようやく秋が来たような空だった。その日私は埼玉県庁の本庁舎一階にいた。埼玉県知事、大野元裕氏に会うためだ。埼玉学の聖典『大学的埼玉ガイド』の奥付出版日は、12月5日である。これは出版業界の慣例で、実際の出版日よりも2週間程度後に設定することが多い。すでに本は市中に出回っているけれど、奥付記載の年月日が図書館等の公的情報となる。まさにその日に埼玉県知事にお会いできたのも、何かのご縁のように感じた。埼玉学を世に知ってもらううえで、最初に報告すべき相手にほかならないからだ。埼玉学--。それは地域研究の枠を超えた、埼玉という土地の歴史、文化、人々の営みを多角的に紐解き、未来への道筋を探る壮大な試みである。大野知事との会談は、この埼玉学の可能性を広げる鍵にほかならなかった。 知事との出会い 知事との対談はものつくり大学の國分学長とともに行われた。知事室にはモニターが据え付けられ、『埼玉ガイド』の書影が大きく映し出されている。知事の席の裏手には、愛くるしいぬいぐるみが数えきれないほど並んでいる。私が切り出したのは、訪問の数日前に生で観覧した「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の収録の内容だった。大野知事は歌謡祭の大トリを務められ、赤と白のくっきり鮮やかなベースギターとともに、ジーンズ姿で舞台に飄然と現れ、「ニュー咲きほこれ埼玉」を軽快にシャウトした。心なしか知事の人柄が表れていると感じたのだ。なんだか、ローリングストーンズのキース・リチャードとミック・ジャガーがいっぺんにステージに飛び出したみたいだった。「クールでかっこよかったです」。まずそうお伝えした。知事の表情がほんの少し緩み、うなずいてくれた。その瞬間、私は「こんな知事がいてくれる県民は幸せだ」と心から感じた。知事の姿を往年のロックスターのイメージに重ねて悪い理由があろうか。知事との対話の中で、特に印象深かったことがある。私自身が北部の出身でもあって、『埼玉ガイド』では、ふだんスポットライトの当たりにくい北西地域に力を入れたとの私の発言を受けて、「県の一体感を喚起してくれる」と返してくれたのだ。おそらく、世の多くは埼玉を現実の姿より狭く理解している。その実像は想像されるよりはるかに広く、驚くほどに深い。豊かな自然と歴史遺産を持ち、その一つひとつに人々の生活が温かく息づいている。利根川や荒川をはじめ、数知れぬ小河川によって形成された地勢、それに伴う文化や産業、「瀬替え」などの歴史的エピソード。それら一つひとつ丁寧に言及する知事に、鳥が羽ばたくような視野を感じた。大野知事は、「新しい切り口を県民に与えてくれる本を作っていただき、ありがとうございます」と述べた。この一言ですべて報われた気持ちになった。埼玉への深い愛と、それを未来に伝える熱意が込められていると感じた。 真摯さの道 ものつくり大学に至る「真摯さの道」 少し話は前後する。司会を務められた産業人材育成課課長の下村修氏によるご発言である。下村氏は、11月22日の渋谷QWSで開催された埼玉学イベントにオンライン参加されていた。ものつくり大学の近傍にある「真摯さの道」についてもご存じだった。マネジメントの父ドラッカーの翻訳者で日本での分身ともされた、今は亡き上田惇生先生(ものつくり大学名誉教授)が、integrityの訳語を想起した道である。上田先生は若き日俳句に親しんだ人でもあり、一つの語彙が浮かぶのを忍耐強く待ち続け、ついに大学からの帰路、この道で「真摯さ」を呼び寄せたのだった。 このフレーズには、埼玉学の目指すべき姿が凝縮されているように思える。埼玉とは、あるいは地域というよりも、道なのかもしれない。水の通る道であり、風の通う道である。そして何より人と土の香る道だ。埼玉学は、地域のささやかな真実に向き合いつつ、そこで生まれる物語を丁寧に保存しつつ創造する一本の道なのだ。 2024年11月22日に開催された埼玉学イベント(渋谷QWS) 平和--しらこばとの理想 私の専門はピーター・ドラッカーの経営学である。埼玉学とドラッカーは地域と人々の未来を考えるうえで共通点が多い。実は大野知事はドラッカーへの関心から、私の名前も知っていたという。前・上田清司知事もドラッカーの学徒だった。2025年10月25日にはドラッカー学会大会が行田のものつくり大学で開催される。ドラッカーが尊敬した実業界の偉人・渋沢栄一を生んだ深谷も目と鼻の先だ。大野知事との対話は、埼玉学にとって重要な意味を持つことだったろうか。もちろんそうだろう。しかし、それのみにはとどまらない。埼玉とは日本の雛形であり、日本の未来そのものだからだ。これをおおげさと思わないでほしい。会見の最終場面で、私は『埼玉ガイド』にサインをお願いした。今日この場に赴いた記念として、ぜひそうしてほしかった。知事は執務机の引き出しからおもむろに筆ペンと篆刻印をとり出した。外交官を長らく務め、中東問題の専門家でもある知事がそこに記したのは、「平和」を意味するアラビア語だった。筆跡にはまるで埼玉から世界を見はるかすような風が巻き上がっているように思えた。県庁職員の方も、このようにサインする知事の姿は初めて目にしたという。平和(「サラーム」سلام)。この瞬間が会見のハイライトとなったのは言うまでもない。知事の佇まいとともに、「しらこばとの理想」をそれは体現していた。サイン入り『大学的埼玉ガイド』は、現在、ものつくり大学図書館のエントランス付近に置かれている。 図書館に置かれた知事のサイン入り『大学的埼玉ガイド』。「平和」のアラビア語が記されている。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる

埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 埼玉学第6回は、今回で33回を迎える「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の公開収録を観覧した井坂教授が感じたことをお届けします。 埼玉の歌声が聞こえる 詩人ウォルト・ホイットマンは、「アメリカの歌声が聞こえる」と『草の葉』でうたった。 2024年11月30日、私は大宮ソニックシティ大ホールにいた。「埼玉政財界人チャリティ歌謡祭」の公開収録を生で見る機会を得たためだ。埼玉に生まれ育ってこんな感慨は半世紀、初めてだった。「埼玉の歌声が聞こえる」。なぜか真っ先に頭に浮かんだのがこの一文だった。 チャリティ歌謡祭は、埼玉県の正月の風物詩と言ってよい。今年で33回。埼玉の政治、経済のリーダーが一堂に会する一大イベントである。その空間は歌謡祭という範疇を超えて、一種の埼玉をめぐる大聖堂のミサを思わせる荘厳さを備えていた。「埼玉の生声」が一切の前提条件を取り払って、初冬の空を突き抜けていった。 出演者には、大野元裕知事、さいたま市の清水勇人市長、熊谷市の小林哲也市長といった自治体首長陣、さらに清水園の清水志摩子社長、サイサンの川本武彦社長、埼玉りそな銀行の福岡聡社長といった県内の主要企業経営者が名を連ねている。 出演者たちが肩書をとりあえずクロークに預けて、素の状態で舞台に立つ。その佇まいがなんとも言えずいい。大野知事が赤いベースとともに、ジーンズとTシャツでぶらりと現れて歌う姿は、最高にクールだ。こんな強いインパクトを残すイベントは、他県では見られないだろう。 ただし、実物を見るまで多少の偏見がなかったとは言えない。私は率直に「色物」を想像していたからだ。まったくの見当外れであることが、開始早々わかった。 認めようーー。私は痛く感動したのだ。この感動はしばらく前に映画『翔んで埼玉』を観終えたときのものと同じだった。そこには何かがあるのだと思った。 例えば、清水市長が歌った「TRAIN-TRAIN」。ブルーハーツ往年の名曲である。昭和を生きた人ならぴんと来るはずだ。野趣に溢れたあの時代の空気。イントロの歌い出しを聴くだけで、背筋に電流が走る。きっとこの歌を最初に聞いたとき、市長も一人の少年だったはずだ。やがて行政に活動を移しても、消え去ることのない少年の魂を私ははっきりと感じ取った。そこにはきっぱりとした情熱が今もとめどなく溢れていた。 政財界のリーダーたちが普段の仕事では見せない姿をあられもなく見せつける。こんな裸足のままのイベントがあるだろうか。 各国の元首や首脳が一堂に会し、青春時代愛した歌を思いのたけを歌い上げてもらったら、どんな世界になるだろう。そんな想像も頭をよぎった。 会場は始まる前から熱気に満たされている。 風通しのいい祝祭の場 実は私がこの場にいられたのも、一冊の本が機縁となっている。『大学的埼玉ガイド』(昭和堂 刊)である。2024年11月19日に出版され、その編者を務めたのが私だった。 同著の序で私は埼玉の特性の一つに「雑居性」を挙げている。東京に隣接しながら、農村、工業地帯、ベッドタウンといった多様な性格を持つ地域が混在している。この雑居性が、埼玉県民の気質や文化を特徴づけており、言い換えれば、単一の尺度を常に拒否し続け、ゆえにアイデンティティに大きな空白を残している。 きっかけとなった『大学的埼玉ガイド』。 こうした特性を間近に見る思いがした。政財界のリーダーたちが同じステージに立つ。主役は歌い手だけではない。ダンサー、コーラス、バックバンド。そして、ステージと客席のぎりぎりの狭間で汗をかくスタッフの方々。みんなが仲間である。ステージに上がっていない人たちも、誰もがみんな埼玉の歌を歌っている。 埼玉では自治体首長と企業経営者が対等に地域課題を議論する場が少なくない。たとえば私も現在埼玉県教育委員会の依頼で、高校の校長や教頭向けに経営学の講義を持っている。親密で温かな関係が歌謡祭の舞台にそのまま流れ込んでいる。 出演者たちが自分を丸出しにしつつ、品格と調和が感じられる。風通しのいい祝祭の場。ここには埼玉のすべてがある。 「埼玉の歌」を未来へーー奇祭がもたらすもの 歌は最も身近な魔法だ。 思い起こしてみてほしい。学校には校歌がある。社歌を持つ会社もある。学校の帰り道には誰もが歌った(リコーダーかハーモニカも吹いただろう)。アニメにも、ドラマにも、時代劇にも。どこにでも歌がある。 かの二宮尊徳は、農村を復興するとき、農民たちを集めて最初に自作の歌を朗誦したと言われている。歌は心の田んぼに流れ込む水なのだ。 このイベントが成り立つ陰の主役は、地域メディア「テレ玉」である。テレ玉は、埼玉県民の生活に密着した情報発信を行いながら、この歌謡祭を広く視聴者に届ける仕掛人である。この番組の水源はテレ玉にあるのだ。 地域メディアが地元イベントをサポートし、それを広く伝えることで、埼玉の文化的アイデンティティがより多くの人々に知られるようになっている。先に挙げた『大学的埼玉ガイド』では、テレ玉社長へのインタビューを通して、その活動を紹介している。チャリティ歌謡祭の第1回は、テレ玉社屋のスタジオで行われたと聞く。初めは手探りのささやかなものであったと想像するが、かくも盛大にして、県の文化を代表する一大イベントにまで育て上げた関係者の尽力は並たいていではなかっただろう。改めて敬意を覚える。 チャリティが歌謡祭の目的である。 理由はもう一つある。この歌謡祭の目的はチャリティにある。収益は地域社会に還元される。埼玉の発展を志すその原点は何より心にとどめておくべきだ。まさにその意味においてこそ、チャリティ歌謡祭は「奇祭」と呼ぶにふさわしいイベントなのだ。 深い。深すぎる--。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に観に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・教養教育センターWEBページ

-

_m-1200x800.jpg)

渋沢とドラッカー--「新一万円札」に象徴される時代の精神

マネジメントの世界的先覚者 渋沢栄一(1840~1931年) 「プロフェッショナルとしてのマネジメントの必要性を世界で最初に理解したのが渋沢だった。明治における日本の経済的な躍進は、渋沢の経営思想と行動力によるところが大きかった」『マネジメント --課題、責任、実践』(1973年)。経営学の大家として知られるピーター・F・ドラッカーによる渋沢評である。マネジメントの必要性を「世界で最初に理解した」とはいささか大仰に感じられなくもないが、渋沢を世界的先覚者の一人と目していたのは確かであろう。ドラッカーは、1909年ウィーンに生を受け、2005年にカリフォルニアに没している。しばしば「マネジメントの父」とも称される彼だが、いわゆる経営学者とは異なるもう一つの顔はあまり知られていないかもしれない。日本美術収集家としての顔である。若きドラッカーはナチズムの支配するドイツを嫌い、イギリスを経て、1937年にニューヨークに渡り、コンサルタントあるいは経営学者として活躍している。 貿易省高官だった父の影響もあり、東洋への関心は早くから芽生えていたようだ。そんな彼に、1934年のロンドンで、精神の全細胞を組み替えるがごとき衝撃体験が襲う。シティでの金融機関からの帰宅途中、不意の通り雨をよけたバーリントン・アーケード--。偶然開催されていた日本美術の展覧会だった。1934年のことである。ほとんどパウロの宗教的回心を想起させるほどの人生の決定的瞬間だったと後に回顧している。日本美術熱はやがて生涯の伴侶となる妻ドリスとともに、鑑識眼と収集で世界的名声を獲得するようになる。日本でもドラッカー・コレクションは根津美術館、千葉市美術館をはじめ巡回展を含めていくたびも開催されている。 『断絶の時代』 いかにして渋沢の人と事績に触れたかは定かではないものの、彼の渋沢理解は決して浅薄なものではない。その証拠に、著作に登場する渋沢への評価は引用件数がすくないとはいえきわめて正確である。 書き物をする晩年のドラッカー とりわけ『断絶の時代』(1969年)は、今なおドラッカーの渋沢観を知るうえで格好の書としてよい。同書は英独日の同時出版を経てベストセラーとなり、やがて「断絶」は同年の世界的流行語の位置を占める。日本版序文に「明治維新百年を個人として祝う意味もあった」と記述されるのは、なまなかな感慨とはいいがたいであろう。『断絶の時代』で次のように述べる。「岩崎弥太郎と渋沢栄一の名は、日本の外では、わずかの日本研究家が知るだけである。(略)渋沢は、90年の生涯において、600以上の会社をつくった。この二人が、当時の製造業と過半をつくった。彼ら二人ほど、大きな存在は他の国にはなかった」かかる渋沢観はともすれば、日本への強い期待とも重なって見えてくる。そればかりか、時代精神を領導し、極東の小国を大国に押し上げた人物の一人とする、最大級の賛辞としても見当外れとは言えまい。とりわけ、渋沢を評価するポイントとしては、彼が経営を責任職、すなわちプロフェッショナリズムの観点からとらえていた点にある。プロフェッショナルの「プロフェス」は、神への信仰告白を意味する。偉大な見えざる次元への畏敬の念をもってなすべき仕事として経営を見ていたドラッカーにとって、「論語とそろばん」の渋沢はわが意を十全に実践したかに見えたろう。 「渋い」世界観 晩年まで、渋沢を明治の偉人(The Great Men of Meiji)として特筆し、企業を経済的次元のみでなく、社会的次元、あるいは理念的次元でとらえていた人物と見ている。むろん企業は財サービスを生産・流通させ、利益を上げる。しかし、社会の中心的な機関として、文明の継続と発展に資するべき理念的、道徳的、精神的存在として企業を見る。企業の実相を洞察するうえで、渋沢のヴィジョンは、ドラッカーに深い直観あるいは霊感さえ与えているのだ。というのは、ドラッカーのマネジメントとは美的世界観と切り離しては考えられない。ドラッカーは禅画や観音などの宗教的深みを伴う画風を愛し、しばしば自らのコレクションに加えた。収集の過程で多くの日本の古美術商や専門家と会話し、片言の日本語を解するようにさえなったが、とりわけ好んだ日本語表現が渋い(Shibui)であった。考えてみれば、「渋い」とは苦いとか辛いとも異なる。ある種の精神的深みをにおわせる語である(渋の漢字を見るといかにも「渋い」感じがしないだろうか)。ドラッカーの収集作品に千葉市美術館で接したとき、筆者自身あまりの渋さに、軽い脱魂の感に見舞われさえした。精神世界の蘊奥に触れる広大無辺の世界--。東洋の精神を解したヨーロッパ人の境域を指し示していた。今次、一万円札のデザインが「福沢」から「渋沢」に変わる。「福」から「渋」への転換である。戦後の高度成長からバブルの1990年まで、日本は控えめに言って経済の観点から成功してきたと言ってよいだろう。一転、「失われた30年」という暗く寂しい時が流れたと一般には受けとめられている。だが、果たしてそうなのだろうか。ドラッカーが評価した渋沢は、必ずしも経済業績ではない。むしろ倫理と並行的に事業に邁進する「大人」の人格にある。一国の紙幣の象徴たる人物が代わっても利用価値が変わるわけではない。しかし、そこにはある種、象徴的な精神的指針の暗示を見出すことも不可能ではないだろう。偶然と片付けるのは簡単である。あるいは言葉遊びに過ぎないかもしれない。しかし、「言葉遊びが文明を作る」と述べたのは、ドラッカーの尊敬した批評家カール・クラウスである。「断絶の時代」を経て、新たな文明が始まるのは2020~2025年あたりだろうとドラッカーは予期していた。現在はくしくもその新時代の起点に当たっている。渋沢の名にドラッカーの好んだ「渋」が包含されるのも、一つの時代精神の先触れなのかもしれない。少なくとも、私はそう確信している。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。

-

【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 埼玉学第5回は、埼玉県日高市にある「サイボク」が埼玉に作れられた歴史と背景、そして現在に至るまでの挑戦について触れていきます。 サイボク創立者の夢 埼玉県日高市に位置するサイボクは、食のアミューズメント・パークと呼ぶにふさわしい。その広大な敷地は、東京ドーム2.5個分に相当し、自家製の精肉やハム、ソーセージの直売店、レストラン、地元野菜や花きの販売所、そして天然温泉「花鳥風月」まで備えている。年間約400万人もの人々が訪れ、埼玉のみならず、関東一円にファンを持っている。たいていのガイドブックにもその名は記載されている。そんなサイボクには日本の戦後復興とともに歩んできた歴史が背景にある。 愛らしいマスコットキャラたちもお出迎え。 1946年、埼玉県入間郡高萩村(現在の日高市)にて「埼玉種畜牧場」が開設された。この牧場で、原種豚の育種改良が行われ、美味で安心な豚肉生産の基盤が築かれた。当時、国内には養豚学科を有する大学や農業高校がなく、創業者・笹﨑龍雄は、獅子奮迅の努力によってこの地に牧場を開いた。そんな笹﨑龍雄は、1916年、長野県の農家の8人兄妹の次男として生まれている。幼い頃から牛・馬・豚等の家畜に囲まれて育ち、中でも豚の飼育係を担当した笹﨑は、その魅力に夢中になり、いつしか「獣医」を志すようになる。しかし、8人兄妹を賄う家計は決して豊かでなく、一念発起して超難関の陸軍依託学生として東京帝国大学農学部実科(現・東京農工大学)を受験し合格する。卒業した1941年、日米開戦と同時に陸軍の獣医部将校として旧満州とフィリピンの戦地に派遣された。1945年日本が敗戦を迎えると、物資不足と食糧難を目の当たりにした笹﨑は、「食」で日本の復興に寄与しようとした。笹﨑の夢と情熱がサイボクを築き上げた。 自慢のソーセージ。 店舗の様子。 なぜ埼玉か 長野県生まれの笹﨑龍雄はなぜ埼玉に目を付けたのか。理由はいくつか考えられるが、一つ挙げるなら、埼玉の農業と深い関係がある。埼玉は何よりさつまいもと麦の生産地であった。埼玉においては、さつまいもは「主食」と言ってよかった。その地下で育つさつまいもは人間の飢えを満たし、地上で育つ葉や茎は、豚にとって良好な飼料となった。食の中心であった麦は、明治から昭和30年代中頃にかけて4種の麦を中心に生産されていた。戦前には小麦、六条大麦、二条大麦、はだか麦を合わせた4麦の生産が全国一を占めていた時期もあったが、それもまた養豚にとって恵まれた飼料の補給を可能にした。その歴史的背景を遡れば、「麦翁(ばくおう)」と呼ばれた権田愛三の存在が浮かび上がってくる。1850年に埼玉県北部の東別府村(現在の熊谷市)に生まれた権田は、一生を農業の改良に捧げた。中でも麦の栽培方法に関して功績を残し、麦の収量を4~5倍も増加させる多収栽培方法を開発したとされている。後にはその集大成ともいえる「実験麦作栽培改良法」を無償で配布、県内はもとより日本全国への技術普及に尽力した食のイノベーターだった。このような豊かな農業生産地・埼玉の「地の利」を背景に、笹﨑は養豚のイノベーションに着手していった。1931年に開通した八高線によって、豚や飼料等の運搬が容易になったこともそこに加えられるべきだろう。 埼玉の精神にふれる サイボクは現状に甘んずることなく、新しい挑戦を追求してきた。1975年には、日高牧場内に日本初の養豚家が直接販売するミートショップが開店し、その後も施設の拡大や改善が続けられた。1997年にはオランダで開催された「国際ハム・ソーセージ競技会」に初出品し、多くの賞を受賞した。さらに、2002年、周囲の猛反対を押し切り温泉堀削を試み、驚くほどの量の良質な温泉を発見した。それをきっかけに、温泉施設の建設が始まり、21世紀型の「食と健康の理想郷」をめざす施設として整備された。 今回話を聞かせてくださった現会長・笹﨑静雄氏と。 サイボクのレストランの裏手には、広大な緑の芝生と森が広がる「サイボクの森」がある。「緑の空間と空気は人々の心を癒すもとになる」「一日30~60分の日光浴は骨を丈夫にする」「子どもの近眼の主因である、屋外での遊びの欠如と日光浴不足を解消するためのこのようなアスレチック施設や、大人のための散策路やくつろぎのスペースを準備しよう」。サイボクの森は、女性スタッフ中心の発想で実現した。三世代の家族が遊べる空間として計画され、コロナ後はとりわけ得がたい憩いの場になっている。現会長・笹﨑静雄氏は、父・龍雄の存命時、豚が不調に見舞われた時の対処のし方を聞きに行くと、そのたびに「豚は何て言っていたんだ」と問い返されたと言う。「わかりません」と答えると、「豚舎に寝ないとわからないだろうな」と言われたと振り返っている。現在のサイボクの活動はすべて豚とお客さんが教えてくれたことを愚直に実践してきた結果と笹﨑氏は語る。現在のサイボクの歴史は、対話の歴史だった。客と対話し、自然と対話し、地域住民と対話し、何より豚と対話する。相手の言うことに耳を傾け、次に何が求められるかを模索する。これは郷土の偉人・渋澤栄一が事業を始めるときにこだわった方法でもある。サイボクは食のアミューズメント・パークにとどまらず、埼玉の「埼玉らしさ」にふれられるイノベーションの宝庫である。ぜひ一度訪れ、味わい、体感してみてください。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-古代のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に観に行くということ・教養教育センターWEBページ

-

第2回教養教育センター特別講演会③~役に立つ教養はどのようにして活性化するか~

2023年11月9日に渋谷スクランブルスクエア SHIBUYA QWSで開催した、第2回教養教育センター特別講演会「教養としてのクリエィティブ」の内容を全3回にわたりお届けします。第3回は、「役に立つ教養はどのようにして活性化するか」をテーマに、ものつくり大学図書館・メディア情報センター長の井坂康志教授がモデレーターを務め、パネリストに山本ミッシェール氏、ものつくり大学教養教育センター長の澤本武博教授、ものつくり大学情報メカトロニクス学科の町田由徳准教授を迎えたパネルディスカッションの様子です。【第2回教養教育センター特別講演会 開催概要】日時:2023年11月9日(木)13:30~17:10場所:渋谷スクランブルスクエア SHIBUYA QWSプログラム[第1部 特別講演会]・基調講演「教養としてのクリエイティブ」 小泉英明氏(株式会社日立製作所 名誉フェロー)・鼎談「脳科学、言葉、手-「使える教養」はどう育つか」 小泉英明氏 山本ミッシェール氏(キャスター/ジャーナリスト/レポーター/MC/講師) 荒木邦成(ものつくり大学 ものつくり研究情報センター長)[第2部 パネルディスカッション]モデレーター 井坂康志(ものつくり大学 図書館・メディア情報センター長)パネリスト 山本ミッシェール氏 澤本武博(ものつくり大学 教養教育センター長) 町田由徳(ものつくり大学 情報メカトロニクス学科准教授) インスピレーションの源 【井坂】会場のご意見も聞きながら、自由闊達に進めていきたいと思います。【町田】私の教養の定義としましては、「すぐには役に立たないかもしれないけれども、インスピレーションの源になる引き出し」という考え方で扱っています。本学の学生は物を作っている。そのとき燃料を機関車にくべていくように、教養が創造のエネルギーになってくるようにしたい。すぐに役立つかどうかわからない。けれども、そこからインスピレーションにつなげてもらえたらと思っています。【山本】教養があればあるほど、いろんな国、立場、人とコミュニケーションできるツールになると思います。自分を内省する教養がないと、結局、深掘りはできていかないからです。私が学んだ言語は8つあります。ほぼ使えなくなってしまった言語ももちろんありますが、それもきっといつか何かの役に立つのではないかと想像しています。海外で生活をしている中、いつも父に言われていたのが、「出会った人にとっては、初めての日本人になるかもしれない。私を通して、日本とはこういう国だ、日本人とはこういう人だと判断する可能性がある。そのためにも、言葉はもちろんだけれども、文化をしっかりと学んでおくこと、かつ、それを伝えられるだけの語学力は最初に身につけなさい」ということです。我が家の家訓のようなものでした。 私は教養が人生を豊かにすると思っています。知らないより知っているほうがいろいろなことに興味を持ちやすい。 【澤本】私は教養が人生を豊かにすると思っています。知らないより知っているほうがいろいろなことに興味を持ちやすい。旅行に行っても、ただ景色がきれいというのみでなく、土地の文化や歴史を知っていると、さらに深まって楽しみが増していきます。私はワインが好きなのですが、国や地域のぶどうの産地についても知ることでさらに楽しくなってきます。また学生に興味を持ってもらいたいとき、私は講義の中で、失敗談をするようにしています。このほうが学生には受けるようです。教養の根底には体験の持つ力があると思います。 【井坂】小泉先生のお話をお伺いしていて感じたのは、圧倒的な余裕です。今日のテーマの「教養としてのクリエイティブ」とは、まさしく小泉先生の姿勢といいますか、そこにおられるだけで感じ取れる。私の率直な所感です。 現場の思いを背負って 【町田】以前、子供の遊び空間の研究をしていたことがあります。その際、保育者とか幼稚園教諭の方にインタビューをしたことがありました。幼児期の体験が重要だということは保育者の方たちはみんな知っているが、現実的にできなくなってきている。屋外活動でのリスクが高いので、事故があったときには、責任を追及されてしまう。特に公立の園の保育者の方は一切外遊びはさせられない、そういう環境が今保育の現場では起こっている。そういったところで、壊していく体験だったり、失敗してしまう体験だったりが子供のときになかなか体験できないというのが今の幼児に多いと思います。【山本】アナウンサーという仕事をしていると、みんなが何か月もかけてやってきた仕事の集大成を最後に担うことになります。彼らの思いを背負って投影しないといけないミッションを私が担っている。そこで思いを台なしにしかねないときに、これをこのまま続けていったら、多大なる迷惑がかかる、ここからどう挽回すればいいのか。いろんなオプションを考えながら、最善でどうやってリカバリーができるか、そして最終的に、小さな失敗の芽をどうやってみんなに忘れてもらえるか、どうやって感動を最後に持ってこられるかを考えます。 どうやって感動を最後に持ってこられるかを考えます。 人間はパーフェクトではないので、転びながらだけれども、なるべく大けがをしないように、いろんな種類の受け身の技を学んでおく。あと、諸先輩たちも常に現場にいるので、先輩たちの姿は必ずいつも研究しています。 現場ともコミュニケーションを取るようにしています。上司よりも仲がいい現場の人たちとコミュニケーションを取って、彼らが出したいものがわかっていれば、自分がつまずいても、最終的にはそこにたどり着けるなと思っています。 論理的、言語的に伝える 感覚的ではなく、あくまで論理的に言語的に伝えることが必要。 【町田】ものつくり大学の中では、デザイン思考の授業を担当しています。学生には具体的なうまくできたポイントを指摘してあげることが大事と思っています。物を作るのは得意だけれども、アーティスティックなものに対して、拒否感がある学生は少なくない。アートがあまり好きではない学生とは、何がいいのかわからない。対してエンジニアリングは、比較的数値的にはっきりしている。アーティスティックな考え方でうまくいった方に対して、具体的に言語化して伝えてあげると、エンジニアリング・ベースでもわかりやすい。感覚的ではなく、あくまで論理的に言語的に伝えことがアーティスティックな教育では必要かと思う。 【澤本】私はコンクリート工学が専門です。創作実習を見学しましたが、学生が物を作るときには、ただ、考えるだけではなく、実際に自分の手で作る。本学では、女子学生も活発に勉強しています。創作実習も女子学生が多い。女子学生が率先してろくろを回し、いろんな色の廃材を切って組み立てたりしています。その有効利用性も学んだり、プレゼンも上手です。 実物を見る-大塚三紀子 【井坂】一わたりお話しいただきましたところで、1度会場に伺いたいと思います。自然食レストラン・実身美(さんみ)の経営者で、ものつくり大学非常勤講師の大塚三紀子さんが今日いらっしゃっています。 アートとサイエンスの行ったり来たりが教養において大事なのではないか。 【大塚】今日はたくさんの学びがあり過ぎて、感動しています。小泉先生のお話から、構想したり、デザインしたり、最初に何かを生み出すイメージとは、見たことがあるものでないとつくりにくい部分があると思う。そのためたくさんいいものに触れることがヒントになるのではないかと思いました。 実際、美術の世界も、最初は模写から入る。ピカソの作品を模写してみると、技法をそこで学ぶと感覚とスキルの両方が身につくのではないか。そのように何か物を作ったり、生み出していくときには、何か実物を見て、ロールモデルであったり、研究して、どういうふうにできているんだろうと学んだり、実際、ある機械を分解してみて、どういうふうになっているんだろうと再現してみたりして、そこから技術を学ぶ。その成り立ちを分解してみると、技術だったり、数値にできたり、アートとサイエンスの行ったり来たりが教養において大事なのではないかと今日は感じました。【井坂】私は専門はドラッカーのマネジメントですが、彼は学生に対してドラッカーは、「まず社会に出ろ」と言っていた。本を読み、考えても、社会の風圧にさらされない限りわからない情報が存在している。マネジメントは、書物の上だけのものではないのです。 本を読み、考えても、社会の風圧にさらされない限りわからない情報が存在している。 私はこれを「実弾を撃つ」と表現しています。世の中に出ると、1発実弾を撃つと、100発返ってきます。自分なりに体験して初めてわかってくるものがある。その意味では、そんな簡単にわからないでほしいという部分も正直あります。まず、社会に出て、様々な矛盾や葛藤の中で、少しずつ前進してほしい。そのための素地が多分教養の1つの意味なのだろうと思いました。続きまして、今日、一般参加者として来てくださっている東洋大学文学部の竹内美紀先生にお話を伺いたいと思います。 お母さんの表情に学ぶ-竹内美紀 【竹内】文学部国際文化コミュニケーション学科で、絵本とか児童文学、翻訳言語学、第2言語習得などを専門にしています。文学系で、最近、認知科学を入れた研究が進んでいる。コグニティブです。つまり、今までこういう本を読んだら子供が喜んだという入出力はあるけれども、間はブラックボックスだった。どういう脳の動きとか心理発達をしているから、こういう反応をするのかというのを、脳科学とか人間発達や心理学の知見を入れることによって、子供たちの反応を科学的に言語として証明することが、ここ20、30年研究されてきている。 子育て体験と、脳科学研究をクロスさせて、実社会に戻していきたい。 私は子育ての経験から児童文学の研究に入ったので、今日のお話で面白かったのが、コンピュータと脳は違って、環境応答型というところだった。思い出したのが、長男が2歳のとき、どじょうのつかみ取りをやった。子供が楽しみにしている横で若いお母さんたちが集められまして、ベテランの子育て支援者にと言われました。「いいですか。気持ち悪いとは絶対言わないでください。子供は今日初めてどじょうを見ます。そして、このどじょうが気持ちいいものか、悪いものか、かわいいものか、面白いものかは、つかんだ瞬間にお母さんの顔を見ます。お母さんが気持ち悪いという表情をしたら、そうインプットされて、一生どじょうが気持ち悪いものになるので、そういう表情を見せないでください」。それから母子でどじょうのつかみ取りを楽しんだ。 コンピュータは、どじょうについてのアルゴリズムが決まっているので、どんな入力をしても結果は同じです。人間にはアルゴリズムがないので、お母さんの表情という出力を見て、アルゴリズムをつくる。そういうことを私は経験してきて、ベテランのお母さんや児童文学の先生は経験として、子供の前で気持ち悪いと言ってはいけないことを知っている。けれども、どうして駄目なのかを説明できない。私たちが脳科学の知見を入れることによって、若いお母さんたちに納得できる形で言語化して説明していくことが研究者として必要なことだと思っている。子育て体験と、脳科学研究をクロスさせて、実社会に戻していきたい。【山本】今、竹内先生のお母さんの顔を見て判断するという話に私はどきっとしました。学校で教えているときに、学生によっては初めて触れる内容であったり、知らなかったことがたくさん授業で出てくる。学生たちは私の反応も見ているので、そういう影響は大きくなるんだろうと今思いました。今後、自分がどういう表情をしているのかともう少し意識しながら授業をしたいなと思いました。もう一つ、私はフランスで育ったのですが、美術館は子供や学生には無料でした。いつでも無料なのです。ルーブル美術館でも模写できます。本物に触れながらの模写だと得られるものはもっとある。本物と触れ合いながら、新しいものをイノベートしていくとは大事な作業です。日本の美術館もそうですけれども、環境づくりをわれわれ大人がもっと整備していくべきだと思います。 作ると「深いところ」が見えてくる 【澤本】かつてある先生から、「先生が楽しい顔をしていないと駄目だよ」とよく言われました。先生がいつもつまらなさそうな顔をしていたり、疲れた顔をしているとよくないと思っていまして、その先生はいつも楽しい顔をしていたのを今思い出しました。【町田】生活の身近なところから教養を実践していくと考えていくと、教養というものが人の生きざま、価値観と強く結びついてくる感じがしました。 【山本】おっしゃるとおり、常に倫理的に正しいことなのか、これを自分は発して大丈夫なのかとは、いつも気にかけているところです。最初、記者で入ったときの京都時代の上司がNHK WORLDのテレビの科学番組に誘ってくれた。その上司がいつも言っていたのが、これで世に出して大丈夫なのかということです。誤報を出してはいけない。世界的な誤報を出してはいけないと言われた裏では、それだけわれわれが取材相手としっかりと取り組んでいます。万が一、言葉を間違ったら、誰かに被害が及ぶこともある。何年やっていても、ぴりぴりしながらスタッフもみんな含めて、われわれは人間なので、勝手な思い込みもありますので、思い込みに引きずられてはいけない。 倫理の問題 【町田】ものつくりと倫理というところに関わってくるけれども、学生たちへの授業の中で比較的触れているのは、作る責任というところです。ものを作るのはすばらしいことだけれども、環境負荷を与えないものつくりはあり得ないので、環境の中で生きていくわれわれとして、どのようにものづくりを行っていくかということを意識してもらいたい。 偉くなった建築家の自叙伝を読んでいると、独立したばかりで仕事がないとき、暇なときに何をしていたかというのが、その方の創造性の源として重要なところになってくる。お金がないからといって違法すれすれのところに手を染めていかないかどうか。そういった倫理感は、物を作っていく中で、ぎりぎりの選択を迫られるということがあるかもしれない。けれども、そこを判断していく素地が学生のうちにできるといいのではないかと思っています。【井坂】確かに大成した方は、無名時代にいい仕事をしていたとはよく言われることです。【山本】いろんなものを観察していくと、必ずはっとするものがある。よく学生たちには、心が少しでもぶるっと震えたものがあったら、もっと調べてみるといいよという話をする。だから、今何かぶるっとしたけれども、まあいいかとスルーしてしまうのではなくて、そこにこそ次に進める芽がある。私は自分を「わらしべ長者」といつも言っているけれども、いろんな人にお話を伺ったりすると、その次に何かつながるものが見つけられる。なので、私は人生が毎日楽しいけれども、ぜひ学生たちにも、小さな楽しみから次への芽を引き出す力、サイクルをつくってもらいたい。 経験とは人間が一番大事にすべきこと-國分学長 【井坂】ものつくり大学学長の國分泰雄先生から最後に一言コメントをいただきたいと思います。【國分】小泉先生のお話を伺っていて、コンピュータ、そして最近の生成AIの話と人間との違いを今考えていました。確かに人間は環境から学習していくけれども、コンピュータ、AIの目的は最適化するはずです。人は何か課題を見つけて、解決するときに、解決する過程を楽しむことができると言っていた人がいる。小泉先生に伺いたいのは、脳内物質が何か報酬を与えているのではないかということです。何かそういうものはあるのでしょうか。【小泉】ご指摘の通りです。ところがまだ研究が十分に行われていない気がしている。学習とは、学習自身が生存確率を高めていくものなので、快に近いものとは、必ず奥深いものが伴う。小さいときに貧しくて学校に行けなかった100歳の方に会ったことがあります。英語を勉強してみたいとおっしゃっていて、しかも、いろいろと障害もお持ちなのに、すごい勢いで勉強されていた。生きる密度が高くなった印象がありました。100歳でも学習意欲を持つケースが実際にある。今、ご指摘のところは、脳神経科学としても、もっと研究が必要なところではないかと感じる。 経験とは人間が大事にしなければならない根本です。 【國分】もう一つ、私が思ったのは、AIは経験ができないと。メロンは緑色で甘いというのをAIに教えると、そう答える。けれども、それは本当に知っていることになるのか。人間は確かにメロンを見て、緑色だとか、食べてみれば甘い。あるいは、赤ちゃんは触ってみて、ざらざらしているとか経験する。その経験がAIはできない。聞けば答えるかもしれないけれども、本当かということになるのではないかという気がした。 経験とは人間が大事にしなければならない根本です。本学も経験を積んで、現場で活躍できるテクノロジストを特徴としています。では、経験が何に効くのか。小泉先生は言葉が人間の特徴だ言われたけれども、言葉とは、同じ認知能力を持っていないとできない。認知能力は経験から積み上がっていくものなので、同じようにコミュニケーションが成り立つためには、たくさん経験をして、お互いにコミュニケーションをするために重要という気がしてきたのです。人間は社会的な生き物ですから、コミュニケーションが成り立って、社会の中でいろんな充実感を達成できる生き方ができる。人生を楽しむことにつながっている。そこに人間とAIの違いという気が今しています。【小泉】生成AIについては、言語学の議論が増えるのではないかと思っている。言語とは本当は何なのか、言語自身の意味を認識するということは、体験がないと実態は認識し得ないというところが、これから生成AIの重要な議論になるのではないかと感じた。【井坂】有意義な問題をありがとうございました。 Profile 澤本武博ものつくり大学教養教育センター長井坂康志ものつくり大学教養教育センター教授町田由徳ものつくり大学情報メカトロニクス学科准教授 関連リンク ・第2回教養教育センター特別講演会①~基調講演「教養としてのクリエイティブ」~・第2回教養教育センター特別講演会②~脳科学、言葉、手-「使える教養」はどう育つか~

-

第2回教養教育センター特別講演会②~脳科学、言葉、手-「使える教養」はどう育つか~

2023年11月9日に渋谷スクランブルスクエア SHIBUYA QWSで開催した、第2回教養教育センター特別講演会「教養としてのクリエィティブ」の内容を全3回にわたりお届けします。第2回は、基調講演を行った小泉英明氏、キャスターやジャーナリストとして活躍している山本ミッシェール氏、ものつくり大学ものつくり研究情報センター長の荒木邦成教授による鼎談です。【第2回教養教育センター特別講演会 開催概要】日時:2023年11月9日(木)13:30~17:10場所:渋谷スクランブルスクエア SHIBUYA QWSプログラム[第1部 特別講演会]・基調講演「教養としてのクリエイティブ」 小泉英明氏(株式会社日立製作所 名誉フェロー)・鼎談「脳科学、言葉、手-「使える教養」はどう育つか」 小泉英明氏 山本ミッシェール氏(キャスター/ジャーナリスト/レポーター/MC/講師) 荒木邦成(ものつくり大学 ものつくり研究情報センター長)[第2部 パネルディスカッション]モデレーター 井坂康志(ものつくり大学 図書館・メディア情報センター長)パネリスト 山本ミッシェール氏 澤本武博(ものつくり大学 教養教育センター長) 町田由徳(ものつくり大学 情報メカトロニクス学科准教授) 実体験の持つ意味 【山本】10年以上、NHK WORLDの『Science View』という科学番組で、ものづくり、日本の最先端技術を世界に向けて発信し続けています。NHKで最もヘルメットをかぶったアナウンサーなのではないかと思えるぐらい、ものづくり現場が大好きです。また、教育という意味では、今、3つの大学で英語、スピーチ学も教えています。【荒木】小泉先生の講演の中で、実体験が大切だという話をされていました。先生自ら旋盤とかフライスもやられているということで驚きました。われわれも教育している立場で、現場の実習が6割ありまして、座学は4割です。大学のときに座学だけでなく、実際に物を作る経験は大切です。特に教養教育とは、専門教育と違い、実物を相手にした専門教育をばねにして勉強してもらう。【小泉】そのとおりだと思います。私はとにかくものづくりが大好きなので、旋盤を見たら回したくてしようがなくなる。次にはどうしてもフライスもいじりたくなる。アーク溶接をやる。ものづくりは魅力があるのです。米国で一番最先端の研究所にいて、何を感じたかというと、いつも消防車がサイレンを鳴らして、キャンパスの中を走り回っている。火災報知器が研究室のいたるところについていて、あまり火を気にするなと研究所が言っている。燃えたら消せばいいではないか。研究者は物を作ったり、頭を使えと。マシンショップは昼夜3交代制で、真夜中も稼働している。 ものを壊すということ 学生は溶接したり、いろんなものをつくります。そういったところから、ものづくりの楽しさ、達成感を味わってもらう。 【荒木】今のお話の中で、学生が自由に機械を使えるという面で考えますと、本学の場合、学生が夜の10時まで使っていいことになっています。フライスもレーザー加工も何でも使っていい。ただ、安全面だけは気をつけなければならないので、教員が輪番制の安全当番で、何かあったときに駆けつけることでやっている。学生は溶接したり、いろんなものを作ります。そういったところから、ものづくりの楽しさ、達成感を味わってもらう。 【山本】私は小学校のとき、作るのではなくて、壊す体験をさせてもらった。そのときはロサンゼルスの郊外アーバインの小学校だったけれども、ギフテッド教育の課程に入れてもらいまして、そこでの授業が印象的でした。第1回目の授業が「さあ、好きにしてごらん」と、家電、部品、ありとあらゆるものが物いっぱいある部屋に連れていかれて、私たちは好きにばらばらにして、組み上げてよかった。「危ない」という言葉を実は一言も言われたことがなかったのです。楽しい気持ちだけが残りました。私自身の原体験はあるから、今の工場見学も、ものづくりをしている人たちに惹かれるのはそういうところなのかと思いました。【荒木】ものつくり大学にNHKのロボコンプロジェクトがありますけれども、チームには1部屋を自由に使わせている。徹夜するぐらい好きなものをやっていて、先輩からフライスとかNCの機械を教えてもらったり、技術の伝承ができる形になっている。学生はプロジェクトも一生懸命頑張りますし、志が高くなってくる感じがします。 縦縞の猫 【小泉】壊すのが楽しかったとおっしゃっていたけれども、それも重要なことです。普通だったら、壊すと叱られる。でもたとえば珍しい少し大きな時計があって、どうして動くんだろうと思ったら、中をのぞいて、ねじ回しさえあれば分解してみたくなります。幼稚園からでもできる、少なくとも小学校低学年でも。どうしてこんなふうにチクタクいって動くんだろう、不思議だと思ったら、ねじ回しで外していく。でも、今度は元に戻そうかとなったら、そこには違う難しさがある。物を壊す、分解とは、数学的に言うと順問題です。1つずつやっていけば、最後まで壊せる。ところが、組み立てるときは、すべての部品が目の前にあったとして、これをどうやって組み合わせて原状回復するとなると何通りも方法がある。これは逆問題です。数学的には、解が出ないこともある。最初から高度なものを組み立ててみなさいと言っても、そう簡単ではない。学習と教育が必要だと私は思います。 最初から高度なものを組み立ててみなさいと言っても、そう簡単ではないです。それが教育だと私は思う。 【山本】脳の中で言ったら、そういった体験はどのあたりに影響があるのでしょうか。【小泉】右脳人間、左脳人間とか極端に言われ過ぎていて、正しくないこともあります。言語野が左にあるということもあって、どちらかというと左脳のほうは分解・分析するという方向が得意で、右脳のほうは総合を得意とします。そういうことを知ったうえで教育環境をつくる。その代わり、一々口は出さない、これが幼稚園から大学まで一貫して重要かと思っています。 【荒木】その関連で、図面を描くとき、われわれのときは鉛筆で描いたけれども、今は3DCADで何でも描ける。得意な学生は図面はできるけれども、実際にいいものができるかは別問題であって、組み立ててみるとギアが回らなかったり、うまく製品ができなかったりする。原点に戻って、旋盤とかフライスで加工したときに、加工性が難しいなというのを体全体で感じて、その上で図面を描いていくと、いい図面ができる。 中小企業の社長がおっしゃるのはただ図面を描けるだけでは足りないということです。われわれとしては、CADも必要なので、全種類のD教育をやっていますけれども、2次元にしたり、実際に図面を使ってギアを作って組み合わせて、動くかどうかというところまで、教育の中の授業のプログラムに入れるようにしています。 道具を大事にする 【小泉】脳とは、抽象的なものを入れたときに、具体的な実体験で感じて知っているものしか想像ができない。だから、先に実体験がなかったら、簡単なことはできるけれども、表面的なことで終わってしまう。「赤いリンゴ」と言ったときに、それを2つに切って見ると、中は白っぽいです。でも実体験が先にあるから「赤いリンゴ」もおかしくない。 言葉ではいくらでもうそをつける(言語の恣意性)。だからこそ、実体験が教育では重要だと思います。【山本】それに関連して、先日、伝統工芸をしている友人と話をしていたときに、最先端のCADをあまり入れたがらない職人さんたちが多い中で、伝統工芸に触れたことのない若手で、CADばかりやっていたという人をあえて1人入れたというのです。そうすると反対に伝統工芸士の方も刺激を受ける。CADしか触ってきていなかった人が初めて本物に触れて、これが本物なんだ、こういうふうに手作りするんだと現場を初めて知ったことによって、2人が物を制作した違うものができて、かつ効率が圧倒的によくなった。【小泉】技能オリンピックでメダルを取った方々から指導を受けたり、特殊な実験部品をスゴ腕で削りだしてもらうこともあります。法隆寺を再建した宮大工の棟梁にも、工場に来ていただいたことがあります。そうしたら、会話が面白い。道具の話をしている。メダリストは旋盤の特殊バイトの研ぎ方に関心があって、宮大工の棟梁もいろんな「かんな」「のみ」の研ぎ方をとても大切にしている。双方、苦労話が一致して、話が尽きない。そういうところにものづくりの本質があると思います。道具が完璧な状態でないと、いいものは作れない。 道具は職人さんたちの真髄ですね。 【山本】学校における道具立ては何を考えればいいのでしょうか。【荒木】建設学科は大工道具を一式1年生のときに買う。学生が授業が始まる前に道具を手入れすることを教える。そこが最初に行うことです。【山本】私は現場に行くと、道具の写真を撮るのも好きです。代々祖父のから引き継いで使っている道具もあれば、自分で毎回作らないといけない道具もあります。こだわりの道具がないとできない。道具は職人さんたちの真髄ですね。 【荒木】小泉先生はご自分で実験機を作られたり、廃材から持ってこられたりといった話をされました。そのパッション、志についてはどうモチベーションを上げていくものでしょうか。 現場が何を欲しているか 【小泉】私の場合は、最初は水俣病への関心でした(1970年代)。ゼーマン水銀分析計を開発して原因解明のお手伝いをした後も、いまだにその関係のことも続けています。東日本大震災の後は、石巻の漁師さんや、海岸線に住む方たちともお付き合いを続けています。現場をいつまでも大切にしたいのです。注目される研究論文を書くことと、実用的な製品を開発することとは大きな隔たりがあります。論文は、1つ新しいことが見つかったら、その新しさや良いいところを強調して書くことによって、適切な学術誌に発表できます。ところが、実際に役立つ製品を作ろうとしたら、良い論文が書ける発見がたとえ3つ同時にあったとしても、1つ大きな欠点があると、実用化は困難なのです。イノベーションが叫ばれて久しいですが、そのようなところが国の大型のプロジェクトで欠けているところだと私は思っています。MRI開発プロジェクトの統括主任技師を拝命していた時に、家電のセンスで医療機器(超電導MRI)を設計したことがあります。医療機器は、通常、それを専門とするデザイングループに依頼するのですが、初めて家電のグループにデザインをお願いしました。検査を受ける方々は、そうでなくても気が滅入っているのに、ゴムチューブが這いまわっているような検査装置に入れられるのでは恐怖心が生まれる。そこで、応接室に置かれた検査ベッドに横たわるという斬新なコンセプトでデザインしてもらったのです。装置のモックアップまで作って製品構想を打ち出したところ、思いがけず猛反対を受けました。見たことがないものが出てきたのでは、売れるはずがないと、最初に本社の方々が反対。確かに常識はずれのデザインではありました。でも、多数決の意見になってくると、平均値になるから良いものなんてつくれない。待っているのは価格競争だけですから。それで、どうしたら多数決意見に勝てるかを考えました。MRIを病院で実際に使うのは放射線技師の方々です。さらに読影結果を患者さんのために役立てるのは放射線科・脳外科の医師の方々ですね。だから、両者が「これでいい」と言ってくれたら、ほかの人々は反対できない。事業部長同席の大きな会議で決めるのですが、却下寸前のところで日立病院の副院長(脳外科)の先生が手を挙げてくださって、「私はこれでいけると思う」と断言してくださった。さらにたたみかけて、「私が診断の責任者です」(診断する人間が言っていることを、あなた方は信用できなのいかという意味)と言ってくださった。放射線技師の方も「私はこの装置を毎日扱う立場の人間ですが、これでいいと思う」と同じことを言ってくださった。それでどんでん返しとなりました。(この装置は、後に通産省のグッドデザイン賞で、部門大賞となりました。)【山本】現場で何を欲しているのか、紙の上だけで考えたり、想像するよりも、現場に行ってみて必要とされるのかが大事なことですね。 ものづくりは「忖度」しない 【小泉】お二人とも、手と頭を直接使っている。放射線技師は、患者を実際に抱きかかえたり、操作盤を触る人です。脳外科の医師は、手術に役立つ画像は、患者がどういう状況なら良ものが撮れるかを熟知している。頭で知っているわけではなく体で知っている。でも、会議に出てくる人たちは間接的な情報しかないのです。 若い人たちは情熱やパッションで動いてほしい。忖度の入る余地はない。 【山本】医師や放射線技師が、これが使いやすい、これがあると人が救えるというものを形にするのがものづくり現場の本来の仕事です。創造し続ける。【荒木】そういったイノベーションを起こせる教育を行っていきたいと思いますが、ものづくりの世界で尖ったものがなかなか出しづらいということで、閉塞感がある気もいたします。大学、教養教育も含めて、イノベーションを起こせる教育をわれわれも考えなくてはいけない。 【小泉】私は国の仕事をお手伝いしている中で、ものづくりは「忖度」が入ってはいけないと考えるようになりました。今、日本の文化の中には知らずうちに忖度が現れている。科学者や技術者は忖度とは関係なかったはずです。それなのに、大きな予算を取ろうとすると、本来の目的ではないところに気がいってしまう。すると忖度が入ってくる。私は、若い人たちはパッション(情熱)で動いてほしい。忖度の入る余地がないような、突っぱねられてでも続けるんだという強い意志を持ってほしい。忖度が入ってくると、実力のある人が浮かばれなくなってくる。忖度や管理に長けた人がお金も組織も支配する。本物が生まれるはずはないのです。 パッションを育てる教育 【山本】日本のものづくりが元気だった頃はどうでしたか。【小泉】意欲の強い人たちがいたのが1970年代です。あるMRIのプロジェクトでどうしても予算を出せないと経理部から言われて、部長に掛け合った。「いや、これ以上は何もできない。出ないものは出ない」。工場長に言っても、「そんなにやりたければ、事業部長のところに行ってこい」と言われる。ほんとうに東京の事業部長のところに行ったら、にべもなく断られました。 私は、事業部長の部屋の入り口の椅子に座って帰らなかった。「なんだ、まだいるのか」といわれて、「判を押してもらうまでは帰りません」と粘った。最後には相手も根負けして「もういい、わかった。押してやる」と言って押してくれたことがあります。押してもらえなかったら、MRIの事業は続かなかったと思います。1980年代のMRI関係事業が最近まで残ったのは、国内では日立だけでした。【山本】パッションを育てるための教育とは何でしょうか。【荒木】それは教養教育の主題の一つだと思います。コミュニケーションももちろんありますが、何より自分の考えを伝えて具現化していくことでしょう。チームの場合、メンバーを鼓舞するような物をつくる。ここは授業でも工夫を要するところです。【小泉】芸術家にとってパッションは日常なのですね。突き動かされる思いで仕事をするのです。今、世界の科学技術の分野は、すぐにやれることはやってしまった煮詰まった状況になってきています。だから、米国のMIT(マサチュセッツ工科大学)やフィンランドのアールト大学(旧ヘルシンキ工科大学と芸術大学・経済大学が合併)のように、芸術を教育に取り入れる必要があると思います。イノベーションにも芸術は不可欠です。「芸術を本気で取り込まないと企業の明日はない」と主張する大企業の社長も、最近、現れました。 新しい発想とイノベーション 【山本】氷山で言うと、意識下を今改めて揺すぶり起こさないと、私たちはまどろんだ状態にとどまってしまいますね。芸術にはそれを可能にする要素があるのでしょう。【荒木】夏休みに創作実習という講座があります。ろくろを回したり、陶器やガラス細工を作ったり、鍛金、彫金でデザインをする。受講生が増えています。【山本】私はコミュニケーション学を教えています。もちろん話が上手ならば、それにこしたことはないけれども、何を伝えたいかがしっかりとあって、訥々とでもいいから、思いを伝えていれば、人に伝わるし、また次の人へとつながっていくという話をよくしています。最初からみんな100点満点で話さないといけないということではありません。まずは思いがなければ始まりませんね。【小泉】よくロードマップで未来を予測して国でも計画を立てます。2050年あたりを予測すると、30年後となりますね。一方、2020年から30年前へと遡ると1990年になります。その頃はインターネットがない。スマホがない。まるっきり違う世界です。このようにロードマップ型の、所謂、線形モデルによる研究・開発には限界があるのです。新しいものとは、あるところで非連続的に出現(トランジション=遷移)するのです。そういう想定での開発を行わないと意味がない。ロードマップ型の研究・開発とは凋落する元凶ではないかと私は危惧しています。【山本】ロードマップに組み込まれてしまうと、自分はある部品の一つで、終わったときには自分はいないわけですから、つくりがいもあまりない。 学生の未来 【荒木】学生と接していて困るのが就職のときです。「将来、何をやりたいの」と聞くけれども、なかなか将来が見えてこない。学生なりにいろいろ考えているけれども、こちらから水を向けていくと、なんとなく方向性が決まってくる。だから、コミュニケーションを取りながら、未来像を学生さんが持てるコミュニケーションも大切と考えています。【山本】最後に小泉先生から学生たちにメッセージはありますか。【小泉】私はいくつかの若い「スタートアップ企業」を応援しています。今、日本の少子高齢化と地方衰退の問題で、多くの若い人たちが「ものつくり」を含めて汗を流しています。また、パッションを持っている若い人たちがこじ開けていく事業のスケールも大きくなって来ています。グローバルなスケールで考えられるような人たちが今生まれつつある。そういう若い人を大事にしたい。力を思い切り発揮していただきたいと願っています。【荒木】いろいろありがとうございました。教養教育はまだ始まったばかりです。目標を持って何かイノベーションできる、元気のある学生を輩出していきたいと思っています。 Profile 山本ミッシェールアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ、これまでアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、香港で生活をする。現在、世界200の国と地域で放送されているNHK WORLDで放送中の英語の科学番組「Science View」や、全国12局で放送中の持続可能な開発目標(SDGs)に関するラジオ番組「身近なことからSDGs」などにレギュラー出演。元NHK記者として、これまで気候変動など、様々な国際会議などを取材。NHKのレギュラー番組では10年以上、日本のものづくりの伝統と最先端の取材を続け、全国すべての都道府県から世界に向けて現在も情報を発信中。バイリンガル司会者として、天皇陛下の即位式、首相の晩餐会、東京オリンピック招致バンケット(3カ国語MC)、G7伊勢志摩サミットなど、多くの国際会議、会合、パーティー、記者会見、トークショーなどのイベントでバイリンガル/トライリンガル司会のプロとして活躍中。幼少期からの国際的なバックグラウンドから異文化理解や平和活動に強い関心を持ち、広島・長崎の被爆者やアカデミー賞受賞の映画監督へのインタビュー、被爆者と共に開催された世界平和コンサートの司会、ピースカンファレンスでの講演などを行う。また、エグゼクティブ・コーチとして企業研修をはじめ、大学では非常勤講師として3つの大学で授業を担当。荒木邦成ものつくり大学技能工芸学部情報メカトロニクス学科教授 関連リンク ・第2回教養教育センター特別講演会①~基調講演「教養としてのクリエイティブ」~・第2回教養教育センター特別講演会③~役に立つ教養はどのようにして活性化するか~

-

第2回教養教育センター特別講演会① ~基調講演「教養としてのクリエイティブ」~

2023年11月9日に渋谷スクランブルスクエア SHIBUYA QWSで開催した、第2回教養教育センター特別講演会「教養としてのクリエィティブ」の内容を全3回にわたりお届けします。第1回は、脳科学研究で著名な小泉英明(株式会社日立製作所 名誉フェロー)を講師に招いた基調講演です。【第2回教養教育センター特別講演会 開催概要】日時:2023年11月9日(木)13:30~17:10場所:渋谷スクランブルスクエア SHIBUYA QWSプログラム[第1部 特別講演会]・基調講演「教養としてのクリエイティブ」 小泉英明氏(株式会社日立製作所 名誉フェロー)・鼎談「脳科学、言葉、手-「使える教養」はどう育つか」 小泉英明氏 山本ミッシェール氏(キャスター/ジャーナリスト/レポーター/MC/講師) 荒木邦成(ものつくり大学 ものつくり研究情報センター長)[第2部 パネルディスカッション]モデレーター 井坂康志(ものつくり大学 図書館・メディア情報センター長)パネリスト 山本ミッシェール氏 澤本武博(ものつくり大学 教養教育センター長) 町田由徳(ものつくり大学 情報メカトロニクス学科准教授) 「ものつくり」のための脳 梅原猛先生がおつくりになったものつくり大学で、今日この機会を賜ったことを、とてもうれしく感じています。「なぜ人間だけが未来を考えられるか?」。私たちは未来を割と簡単に考えているけれども、未来のことを考えられるのは、多くの種の中で、ホモ・サピエンス・サピエンスだけです。サイエンスから見るとどういうことなのか。1996年に実行委員長を務めた環境科学の国際会議の中で、「環境と脳の相互作用」といセッションを当時、京大霊長学研究所の所長をしておられた久保田競先生と相談してつくりました。最初は久保田先生もそんなセッションが作れるのかと半信半疑でした。でも実際にやってみると、極めて重要であることが分かってきました。今は、その後の2000年に創られた「人新世」(Anthropocene)という言葉も一般に使われるようになってきました。地球科学の国際会議の中で、大気化学者のパウル・クルッツェンのとっぴょうしもない発言からだと言われています。1996年に「環境と脳の相互作用の重要性」という講演をしてみて、脳を基調とすれば、今まで人文・社会科学の分野にあった教育学を、自然科学とすることが可能だと考えるようになりました。そこで、「学習」と「教育」という概念を、自然科学の言葉で置き換える試みを始めました。「学習とは、環境-自分以外のすべて-からの外部刺激によって中枢神経回路を構築する過程」と定義し直しました。また、「教育とは、環境からの外部刺激を制御・補完して学習を鼓舞する過程」と定義し直しました。人間は環境抜きに学習はできないと考え、それから今に至るまでこの定義を使っています。さらに2000年に新たな21世紀を見据えた「脳科学と学習・教育」という文部省/JST主催の国際会議を企画して、実行委員長を務めてこの考えを推進してみました。 受動学習とか積極学習とか強制学習、いろいろ従来の教育学で取り上げられることは、自然科学のほうから説明がつく可能性がある。生から死への一生を通じた学習という過程の中で、包括的な概念を創れるのではないか。21世紀の幕開けの好機に、文科省と科技庁が統合された文部科学省(2001年発足)も、省庁統合の象徴として全面的に応援してくれました。 Mind,Brain,and Education さらに2002年には「『脳と学習』:21世紀の教育革命」、「Brain & Learning A Revolution in Education for the 21st Century」という題目で、OECDフォーラムの中に特別な1つのセッションが設けられました。同時に、世界を北米とヨーロッパとアジア・オセアニアの3ブロックに分けて、大きな形で約10年間、OECD国際連携研究のプログラム『脳と学習』が世界の中心的な研究所を拠点として走りました。OECDの国際諮問委員としてそのプログラムを全力で推進しながら、このうような考え方が世界へと浸透していくと、新しい学問分野がきちんとつくれるのではないかと思いました。当時、理研に脳科学総合研究センターを作られたばかりの伊藤正男先生も、アジア・オセアニアブロックの議長として、この国際プログラム「脳と科学」を全面的に支えてくださいました。ところが、教育学は人文学、あるいは、一部社会科学というところで扱われてきた長い伝統から、自然科学で扱おうと思ってもまったく類例がありません。そのような中で、ハーバード大学のカート・フィッシャー先生が中心となって国際学会をつくる話が急速に進みました。そこからお声掛けをいただいて、私も理事を務めました。Mind,Brain,and Educationという国際学会がありまして、さらに学会誌をBlackwell社から発行することになり、私は副編集長を務めることになりました。最初はBrain-Science and Educationという名前を主張したのですが、ハーバード大学の心理学者の皆様から猛烈な反対を受けてしまいました。さらには、もし、MindとBrainを同一視するならば、ハーバード大学の心理学者は全員脱退するという騒ぎになりました。ずっと後から分かったのですが、脳科学(Brain-Science)という言葉は、本田宗一郎氏が最初に言われた日本的な言葉だったのです。 新しい分野をつくることも実はものづくりの感覚に近い。 Mindといったら「心」です。Brainというと「脳」、そしてEducationの「教育」。3つはまったく違う分野です。この3つの違う分野で統合的な国際誌が出たのは初めてだということで、アメリカの出版協会からThe Best New Journal of the Year Awardをいただきました。ゼロからのスタートということで、新しい分野をつくることも実はものづくりの感覚にとても近いのです。 さらに、関連する国際会議が2003年の最初の会議に続いて2015年にも、バチカンで開催されました。2015年とは大変な年です。SDGs(「持続可能な開発目標」)が初めて発表された年です。また、COP21がパリで行われた年になります。さらに、ローマ教皇庁からもステートメント(Laudato Si: “on care for our common home”)が出されました。地球を人類の家と考える環境問題についての深い洞察です。フランシスコ教皇とは何度かお話する機会がありましたが、聖下はもともと化学のご出身です。 「『学習と教育』の自然科学からの探求」というテーマで数多くの研究が行われましたが、その一部を紹介します。研究初期の一例ですが、子猫を縦縞の環境で育てますと、横縞が見えなくなってしまう。その後、横縞の中に入れて学習をさせれなと思いがちですけれども、どうやっても駄目です。最初の臨界期だけにこういう学習(神経回路の構築)ができるのです。 視覚野は、脳の中では比較的よくわかってきた部位で、多くの裏づけが取れています。猫の視覚野と人間の視覚野は近いので、人間でも同じことが起こると考えることができます。いくつか事例も存在します。 脳がつくられるとき なぜこういうことが起こるか。人間の脳とは遺伝子だけで出来上がっているわけではない。遺伝子とは原材料を提供する。原材料を組み合わせて、脳全体のシステムができるのです。けれども、最も効率よく生存するために必要な形となるように生まれ落ちた環境、しばらく育った環境に最適化するようにと神経回路をつくる。つくるというより、むしろ消していく。最初は遺伝子によって基本的な神経回路が赤ちゃんのときから少しずつできてきます。けれども、外の環境から情報や刺激が入ってくると、関係する回路は残して、入ってこない情報は消してしまう。 0歳から30歳まで、視覚野でどのぐらい神経と神経の接続部が存在するか。視覚野の場合ですと、生後8か月でピークになって、あとはだんだんと接続部分、回路が少なくなっていきます。無駄なものをこの時期に捨てて最適化している。脳の全体容量は最初から決まっているものですから、その中でやれることをやるのです。もう一つ重要なのは、人間の脳の神経は伝達速度が速くないのです。コンピュータと比べると比較にならない。コンピュータの場合は基本的に電子によって情報伝達をしていますから、1秒間に地球を数回まわるほどの高スピードですが、人間の場合は、たかだか100メートル、一番速いもので毎秒200メートル。遅いもので数センチです。 人はそれぞれ違うものを見ている 進化の中では、「跳躍伝導」というのですが、裸線の周りに被覆ができて、効率よく信号が漏れないで伝っていく。しかも、跳躍的にスピードを上げて伝達するという仕組みを進化の中で獲得しています。そうすると一人前のスピードを持った神経になる。生まれてから髄鞘化という「さや」、被覆ができる過程ですが、脳の場所によってそれぞれ違ってきます。100年以上前に厳格な実験を行ったフレキシという学者が順番を事細かに解明している。胎内にいるとき、生まれて1年間、さらに年齢が増して、場所によっては30歳になってもまだ発達を続けているということがわかってきた。だから、できていないものに関係する教育をいくらやっても無理なのです。そこに気をつけないと間違った教育をしてしまう。もともと私は物理が専門ですから、つい対数の軸で見てしまうが、人間が生まれてから死ぬまで、1歳、10歳、100歳とグラフを描くと、その間に私たちが学習している様子がわかります。そうすると、小さいときの学習がいかに重要かがはっきりしてきます。もう一つ、脳の中では視覚が比較的わかっているほうなので、視覚を中心に例を示しているけれども、みんなも同じものを見ていると思ったら、そんなことはない。違うものを見ています。ある程度似たり寄ったりということはあるから、話が通じる。何で違ってくるかというと、神経の伝達速度は遅いですから、補おうとしたら、みんなで分担して信号を処理するしかない。脳の特徴とは、すごい数の神経回路が情報処理を分担していることです。これは並列分散処理と言いまして、スーパーコンピュータのアーキテクチャと同じです。それも比較にならないぐらいのたくさんのシステムが同時に分業の作業をやってます。最後に、結果を意識に上げてくる。脳のことはわかっているように思われていますけれども、まずどうやってそんなにばらばらにしてしまうのか、超並列分散処理が何でできるのか、最後にどうやってまとめ上げるのか、どんなふうにタグがついているのか、まだよくわかっていないのです。 生きる力を駆動する脳 視覚に関しては、色も分けてしまいます。動きも別々に処理します。それが最後に「意味」にまで持ちあげていくかという仕組みもわかっていません。分業して同時に行っているたくさんのことは意識には上がっていない。そんなことが意識に上がってきたら、収拾がつかなくなります。分業の過程を経た最後に、今度は時系列で逐次処理になって、順番に時間とともに私たちは認識します。 私たちは意識が中心だと思っていますけれども、意識していないところのほうがむしろ大量の処理をしています。 脳を考えるときに大事なことは、氷山で言えば、見えないところ、水に沈んだところから最後の最後に意識に上げていく。私たちは意識が中心だと思っていますけれども、意識していないところのほうがむしろ大量の処理をしています。 われわれの今までの教育は基本的に言葉がベースになっています。そこまでの脳の働きとは、教育の中でもほとんど無視されています。芸術に入っていくと、拮抗する条件の中で、最後には決断しなくてはならない。無意識が重要です。無意識のところは意識に出ないですから、小さいときから自然の中でしっかり育まないと性能が出ない。 脳の進化では、脊髄の次にその先の脳幹の部分ができた。単純な爬虫類の脳は、人間の脳の脳幹の形に見た目もそっくりです。そこからだんだんと層状に、外へ外へと層が広がってきました。脳幹は生命を維持するところであって、その周りの生きる力を駆動する脳(大脳辺縁系)が情動に関係する。 一番外側はより良く生きるための脳であって、いわゆる「知育」という知性を教育するときに直結する部位です。でも、やる気がなかったら、いくら知性やスキルを持っていても、それだけでは何の役にも立たない。だから、むしろ進化の順番では、内側の古い皮質(大脳辺縁系)がやる気を出すために重要です。そこは感性とも関係が深いですし、一番外側の人間らしいところ(大脳新皮質)は知性に直結するのです。 「ちょっかい」を出す知性 最初はお母さんとつながっているので、へその緒を切って初めて母親と赤ちゃんは別だということになるけれども、赤ちゃんはまだ気づいていない。自分の一番身近にいる養育者-多くの場合は母親-ですけれども、その人が信頼できると実感することが、自分が次に行動できる原点になります。まさに社会性の形成の出発点でもある2項関係です。 もう少し大きくなってくると、指さすようになる。赤ちゃんは指先を見るのではなくて、指でさされている先を見るようになります。最初の第三者を介したコミュニケーションということで、2項関係から3項関係の段階になってくると、社会が概念的には形成される。社会性の神経基盤を幼いときからいかにしっかりとつくり上げるかが教育のポイントでもあります。 さらに大きくなってくると、別の学びもいろいろ入ってくる。本質的な赤ちゃんの学びは、コンピュータと違うということです。コンピュータは、入力があったら、きちんと目的の結果を出力する。 赤ちゃんはそうではない。最初に自分が置かれている環境に対して興味を持ちます。そして、「ちょっかい」を出す。われわれはサイエンスでもわからないときには、必ず何か刺激を与えて変化を見ていく。つまり、サイエンスのやり方と同じことを赤ちゃんはやる。育ちつつある自分の五感を最大限使って、何が起こるか、何をすれば何が返ってくるのかということを学ぶ。人間の学習の本質とはアルゴリズムを自ら学ぶことであって、いわゆるマニュアルで覚えさせるだけでは駄目だということです 実際に赤ちゃんは手に取ったら、口に入れてみて、なめ回すのが最初です。まだ自分自身は動けない。もう少し発達してきて、「はいはい」ができるようになってくると、ぬいぐるみがあれば、それに赤ちゃんが興味を示して、近づいてくる。そして、興味があってたまらなくて触ってみる。もっと手足を触りたい、お顔も触ってみたい。自ら環境に働きかけて、環境から帰って来る情報を赤ちゃんは検知しながら学んでいるのです。赤ちゃんは、触感、味や香り、色や形、音色など、5感をフルに使っています。 光は不思議な素粒子 次に、ものづくりについてお話をしたいと思います。私は光も大好きです。光子(フォトン)とはとても不思議な素粒子で、重さもなければ、電荷もなければ、静止状態もない。いつも高速で動いています。発見者はアインシュタインです(1905年の三大論文の一つ)。光子のスピン(自転する属性)は1です。スピン1でプラス1、マイナス1という2つの状態がある。ちょうど1ビットですから、二つの光子が絡みあった状態(エンタングルメント)を使って計算機を作ろうとすると、量子コンピュータになります。そういうことが実際に始まっている。電子は重量、電荷、スピン(2分の1)と静止状態もあるということで、ローレンツとゼーマンが発見して1902年にノーベル賞を取っている。電子の存在を初めて証明した実験は、磁場によってスペクトル線が分かれる現象、すなわち「ゼーマン効果」の発見だったのです。この基礎物理学の原理を実用化したものが、私の最初の仕事となる「偏光ゼーマン法」なのです。1974年に最初の論文を書いて、1977年に論文シリーズと最初の実用装置を完結させました。2024年は最初の論文の50周年となります。同じ頃に、体内の水素の原子核(陽子:プロトン)を検出して画像化するMRIの原理が発表され(1973年ラウターバー他)、2003年のノーベル賞となりました。そちらも基本は原子核のゼーマン効果です。磁気共鳴画像装置(MRI)と呼ばれて、病院でも使われている。私がものづくりをしたのは、それらの原理を社会実装するためでした。「偏光ゼーマン法」の発見の際には、電磁石のポールピースの間に納まる3000度の温度を出す炉を、手作りしました。電磁石も最高で磁場強度2テスラを出しましたが、これも手造りしました。新しい原理で作った装置と実験結果は、『SCIENCE』誌がリサーチニュースとして紹介をしてくれました(1977年)。 水俣病とゼーマン水銀分析計 最初は手造りした「偏光ゼーマン法」による原子吸光高度計は、並行して商品開発を進めましたが、最初の製品は「科学機器・分析機器遺産」に2013年に認定されました。初期に行った実験をそのまま再現してほしいと言われたときに、再び当時の実験の一部をやってみました。原子化炉で摂氏3000度まで温度を上げられると、たいていの金属は蒸気にできますが、そのような高温炉を電磁石の間隙に収めることは至難の業です。そこで自転車の発電機で灯す小さなランプに目をつけました。直径1ミリメートルにも満たないタングステンのコイルが気に入ったからです。普通につくランプのガラスを割って、中のコイル状のフィラメントを取り出します。これを自作した小型の電磁石の5ミリメートルの間隙にセットするのです。高温にしても燃えないように、フィラメントには乾燥した窒素ガスを吹きかけて酸素を遮断します。そして電流を流すと3000度付近まで高温にできます。フィラメントのコイルの外径は1ミリメートル弱ですが、まず、マイクロピペットで1マイクロリットルの水溶液(微量金属を含んだ試料)を表面張力でくっつけると、コイルの中にしっかりと収まります。初めに電流を少しだけ流すと、水分は蒸発してフィラメントの表面に薄い膜ができる。今度は温度を上げて、その金属膜を一挙に蒸気にする。その金属蒸気の中に細い光のビーム(スピンがプラス1とマイナス1に対応する偏光)を通して、磁場中で磁気量子数の縮退が融けた原子スペクトルが観測できるのです。この新原理を見つけたので、カリフォルニア大学に招聘され、ローレンス・バークレイ研究所で客員物理学者としてしばらく同じような研究を行った時期がありますけれども、同じことをするのに広い研究室と、何トンという大型電磁石と10メートル近い世界最大級の分光器、パイログラファイトによる原子化炉などを研究所が準備してくれました。一方、私の感じるものづくりの魅力とは、考えて考えて身体を動かしさえすれば、大型研究費を使わずとも手作りの実験装置で世界最先端の研究ができることです。当時(1970年代)はとにかく水俣病が大変な時期だった。最近になって、水俣病の裁判がほぼ結審して、山間部にいらっしゃる患者さんたちも補償が得られる裁判の結果が最近大きなニュースになりました。環境問題のグラウンドゼロと言われる水俣病は、戦前にすでに始まり、裁判がほぼ終わったのが2023年だったのです。その間、数多くの患者さんたちは、本当に大変だったと思います。そういうことで、環境問題を解決するための計測は何としてもやりたいと思いました。水銀の次はカドミウム中毒の話が来て、ヒ素中毒の話が来て、鉛中毒そして重金属のクロムの公害の問題も出てきました。水銀は水俣病だけでなく、新潟県の阿賀野川での第2水俣病、さらには海外でも金の採掘にともなう水俣病がいまだに深刻な問題となっています。MRIでノーベル賞を取られたのは、ローターバー先生とマンスフィールド先生です。1973年の論文で、2003年に受賞されました。お話したように廃品で「偏光ゼーマン法」を見出したのが1973年です。同じときに、同じように量子物理学が実用へつながることを始めた。そして今度は、量子コンピュータの話に移っていく。先の述べたように、「MRI」も「偏光ゼーマン法」も、ゼーマン効果を使った方法として原理的には同じです。ゼーマン効果の適用が電子なのか、原子核なのかの違いです。 装置の不具合から磁気共鳴血管描画法(MRA)の発見 超伝導の全身用磁石を使って、携帯描画から機能描画へと研究と開発を進めました。磁気共鳴血管描画(MRA)や機能的磁気共鳴描画(fMRI)です。脳ドックを受けますと、くも膜下出血の原因になる脳動脈瘤の検査や脳梗塞の原因になる脳血管の狭窄の検査があります。そこにMRAが使われます。MRAで得られる鮮明な脳血管画像ですが、実は血管壁はどこにも写っていないのです。血液の流れを数字にして画像化したものがMAR画像なのです。そのMRA法の発見経緯をお話しします。脳神経外科の放射線科の先生たちが興味を持った最初の装置はまだ常電導磁石でした。最初は大型トランスの製造技術を用いた手巻きのコイルでした。大電流を流すのと水冷によって温度を一定に保つために、電線の代わりに銅の板を巻いていて、その後、軽くするためにアルミで巻いていたのが、MRIの初期の電磁石でやっていた実験です。そうしたら、像がぼけているだけでなく、強く光る点が出てしまって、装置の故障ということで呼び寄せられました。当時はお金がなかった。試作装置をきれいにして、古いものは付け替えて、第1号機として東京女子医科大学病院に納めてしまった。同じものが自分たちのところにないので、夜中に行ってお願いして、使わせていただくしかない。その中で、変な光る点が出るから、こんなのは使えないと言われて、必死に徹夜を繰り返していたら、光る点が発生するのは、実は装置の故障ではなくて、血液の動きによる信号位相の変化を検知していたということがわかった。それで、すぐ特許を出しまして、脳の血管、全身の血管(正確には血液の流れ)が実際に今使える形で写せるようになった。論文発表の後、ステアリング委員として国際MRA学会を立ち上げるお手伝いをしました。 計測をしていると、いくら新しいことをやっても、それによって人の命がすぐ助かることはめったにない。ところが、くも膜下出血とは致死率が高いが、破裂する前に発見できれば、比較的安全な手術で処置できる場合が多いのです。けれども動脈瘤を発見するのが難しいのです。MRAは造影剤を使わずに、完全に安全な検査で動脈瘤を発見できる。診断が直接的に救命につながるところが私は気に入っています。 さらに脳機能の研究から、私たちが頭の中で考えていることを直接計測できないかということを始めて、東大医学部の宮下保司先生のグループと共同研究をはじめました。1990年代の初頭です。これが最初に発表した結果です。私たちが残像(この場合は補色を感じているので、正確には残光)を感じているときに、それに対応する脳部位の活動を計測した珍しい最初のケースです。この実験の重要性は、それまで主観として捉えられていたものを、客観的に捉えることに成功したということです。すなわち、個人の脳が発生させているので、他人には直接知る方法がありませんでした。それを機能的MRIで捉えたということは、誰が計測しても、計測を繰り返しても同じ結果が得られるということです。この残光は見えている本人には10秒から30秒くらい見え続けます。その人にそれが見えなくなった瞬間を客観的に知ることができるのです。私はこの実験が心の計測の一端に入るのではないかと考えています。ここのところから人文学と自然科学の境界がはっきりしなくなってきた。人の心の中のことで、ほかの人が客観的に証明できないものであるはずなのに、少なくとも心の中で見えているか消えたかについては、誰がやっても機能的MRI装置からは同じ答えが返ってくる。 なぜ人間だけが未来を考えられるのか 人間は「快と不快」という「感情」を持っています。人間以外の動物の場合は「情動」という少し定義を広くした術語が使われています。「快」「不快」という感情もしくは情動は極めて大事で、私たちは心地よい「快」の方向へ向かうと一般に生存確率が高くなる。一方、嫌だ、臭い、うるさい、そういう「不快」からは、逆に離れようとすると生存確率が高くなります。人間だけでなくて、多分、小動物からすべて共通ではないかと考えています。 私が興味を持っているのは、精神的に心地いいことです。つまり、おいしいものを食べるときはもちろんうれしい。お金をもらったり、名誉なことがあると、何よりの生きがいになる人々もいる。名誉を感じたときに動く脳の場所は、チンパンジーがきちんと言われたとおりにやって、ご褒美にバナナをもらって動く場所と同じだということが見つかった。被殻、尾状核という線条体と呼ばれる脳の部位は、少し専門的になりますけれどもご褒美に反応する脳の部位です。このような部位がいくつかあって、それらを報酬系と呼んでいます。あなたは人格的に信頼できる人だということを心理テストの結論として聞かされたときに、お金をもらったのと同じかそれ以上に、被殻、尾状核が強く活性化することが発見されました。「脳科学と教育」という国家プロジェクトの中で、国立生理学研究所の定藤先生のグループが見出して『ニューロン誌』に発表しました。私たちとは、よかれあしかれ、知らず知らずに報酬に関心が強くて、そちらを見ていることが多い。報酬系とは動物実験では正確にわかってきたし、人間の報酬系も機能的MRIで少しづつわかってきました。 人間だけが言語を使える 実は人間だけが言語というものを使える。言語の機能を見てきた中で、ノーム・チョムスキー先生とも御一緒して、有益な御指導を頂戴してきました。「Colorless green ideas sleep furiously(色のない緑色のアイデアが激しく眠る)」という文章は、チョムスキー先生が論文の中で発表しましたが、文法的には完璧です。でも、言っていることは意味がない。つまり、言語を人間が持ったことによって、意味のない、あるいは、想像上のことをあたかも現実にあるかのように示せるようになった。言語は自動化された機能で、音韻ループが意識下で回っている。そういうことがだんだんわかりつつあります。 私も言語の本質を何とか1つ自分で見つけたいと思って、パントマイムみたいに言語を使わない、いわゆる身体表現をしているときは、言語的表現を入れたときとどこが異なっているかを探っていました。3年ほど公演に通い詰めたら、あるパントマイムの公演の中で、演者がいるのに黒子さんが現れて、ぱっと舞台を走り抜けた。黒子さんが持っていたプラカードに「3か月後」と書いてあったのです。これはチーティング(反則)です。あとで主宰の先生とも議論しましたが、「3か月後」という未来の時点をどうやっても身体表現できなかったのです。 人間だけが言語を使える、だから、人間だけが未来を考えることができる、逆に言うと、いつも自然未来だけではなくて、私たちは意思未来というのを持てた唯一の種だと感じているのです。今までの伝統的な倫理学とは、もともと習俗とか慣習、言ってみれば人間の社会から生まれたものです。でも、今の私たちの環境問題とか世界でいろいろ起こっていることを考えると、人間を中心にして考えるだけではおかしいのではないか、むしろ人間も自然の中の一つだから、本当は自然が土台にあって、倫理が組み立てられるべきではないかという考えを今持っております。地球のほうが動いているんだという視点(地動説)、つまり、人間にとってもう一度考えなくてはいけないのは自然が世界の中心だという視点です。われわれ住ませてもらっているんだという視点の倫理学がこれから重要になると考えています。 Profile 小泉 秀明(こいずみ・ひであき)1971年東京大学教養学部基礎科学科卒業後、日立製作所計測器事業部入社。1976年に偏光ゼーマン原子吸光分析法を創出し東京大学理学博士。同時に装置を実用化し、環境計測を中心に世界で1万台以上が稼働。通産省特許制度100周年にて日本の代表特許50件に選定、また初期装置は分析機器・科学機器遺産に選定。医療計測では、磁気共鳴血管描画法(MRA)や光トポグラフィ法を創出し実用化。日立基礎研究所所長、技師長、フェローを歴任。55代日本分析化学会会長。ローマ教皇庁科学アカデミー400周年記念時に招聘講演。『日経サイエンス』30周年記念号ではノーベル賞候補として紹介される。著書に『環境計測の最先端』、分担執筆に『Encyclopedia of Analytical Chemistry』、他、論文・特許・書籍・受賞など多数。 参考 ・NPO法人科学映像館:モノ作りに魅せられて 日立製作所フェロー 小泉英明https://www.youtube.com/watch?v=p4t0LXA88w8&t=82s・第2回教養教育センター特別講演会②~脳科学、言葉、手-「使える教養」はどう育つか~・第2回教養教育センター特別講演会③~役に立つ教養はどのようにして活性化するか~

-

【知・技の創造】新しい教養教育の展開

教養教育センターの始動 2022年1月7日の「知・技の創造」に「新しい教養教育の取組み」として、同年4月から始動する「ものつくり大学」の新しい教養教育の記事を掲載しました。今回は、教養教育センターが取り組んできた活動について紹介します。前回紹介したものづくり系科目群、ひとづくり系科目群、リベラルアーツ系科目群の教養教育科目は順調に展開しています。 教養教育センターWEBページ 教養教育センターからの発信 第1回教養教育センター特別講演会の様子 2022年11月24日に、第1回教養教育センター特別講演を本学で行いました。スペシャルゲストとして、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授の柳瀬博一氏をお招きし、「テクノロジストのための教養教育」についてお話を頂き、その後に教養教育センター教員によるパネルディスカッションを行いました。教養教育に関する熱い思いを学生にぶつけ、教養教育のキーワードとして土居浩教授は「磨き続ける」、井坂康志教授は「無知を認める」、町田由徳准教授は「視野を広げる」、土井香乙里講師は「とことん学ぶ」を挙げていました。ちなみに私は「本物を知る」です。 2023年11月9日には、第2回教養教育センター特別講演を渋谷で行いました。会場は渋谷スクランブルスクエア15階の「SHIBUYA QWS」で、日立アカデミーとの共催、ドラッカー学会の協賛で行いました。特別講演は、日立製作所名誉フェロー、脳科学研究で著名な小泉英明氏に、「脳の基本構造を知り、学びたいという気持ち、意欲やパッションの根源を知る」についてお話を頂きました。鼎談「脳科学、言葉、ものづくり、使える教養はどう育つか」では、キャスター・ジャーナリストの山本ミッシェール氏をお招きし、パネルディスカッションでは本学教養教育センター教員も参加して活発な討論が行われました。 第2回教養教育センター特別講演会の様子 教養教育センターでは、ものつくり研究情報センターと協力して、「半径5mの経営学 ドラッカー流 強みの見方・育て方」、「上田惇生 記念講座 ドラッカー経営学の真髄」、「ものづくりのためのデザイン思考講座」の社会人育成講座を行いました。 大学ホームページからは、埼玉の歴史や文化をものつくり大学独自で研究している「埼玉学」を発信しています。是非、ホームページをご覧ください。埼玉学の記事一覧はこちら 2024年度からの始動 2024年度からは、前述の「SHIBUYA QWS」のコーポレートメンバーに入会する予定で、会員になると月に1回広い会場スペースを利用することができます。特別講演をはじめ、様々な行事を行えるようになりますので、新たな展開に期待してください。 授業では、「ICT基礎実習」、今年度新設した「データリテラシー・AI基礎」を軸に、文部科学省の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」に申請し、情報の分野を強化します。また、来年度は留学生のための「日本語」を新設して、「留学生就職促進教育プログラム認定制度」に申請し、留学生の日本語教育と就職支援を行います。 おわりに 教養教育センターは、向上心を持って日々新しいことに挑戦しています。来年度は第3回教養教育センター特別講演をはじめ、様々な取り組みを発信します。これからの教養教育センターの活動にご期待ください。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年1月5日号)掲載 profile 澤本 武博(さわもと たけひろ)建設学科教授 東京理科大学卒業、同大学院博士後期課程修了、博士(工学)。若築建設株式会社、東京理科大学助手を経て、2005年着任、2019年より学長補佐、2022年より教養教育センター長。 関連リンク ・コンクリート研究室(澤本研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑫】天国への道--埼玉県道153号幸手久喜線

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。 埼玉学第12回は、井坂教授の子供時代の聖地・イトーヨーカドー久喜店から埼玉県道153号線を幸手方面に歩きながら、久喜・幸手の地名の由来に思いを馳せていきます。 起点--イトーヨーカ堂久喜店 30年ぶりに歩こうと決めた。私が「天国への道」と勝手に名づけた街道だ。埼玉県北東部、久喜駅の西口に降り立つ。上野東京ラインと東武伊勢崎線の交差するちょっとしたターミナルだ。都心へのアクセスもなかなか悪くない。大手町、東京、新宿、渋谷へも一本で行ける。 記憶の中の久喜は、埃っぽく、それでいて精悍な地方都市の顔つきをしていたものだが、駅舎はかつての面影もなく変貌を遂げていた。どうしても立ち寄らねばならない場所があった。駅前のロータリーを横切り、イトーヨーカドー久喜店へと向かう。子供時代の「聖地」だ。今や機能的なショッピングセンターとして再編されている。迷うことなく、かつて書店とレコード店があったはずのフロアへと向かっていた。学研の学習まんが「ひみつシリーズ」を買ってもらい、初めてレコードを手に入れた思い出の一画だ。クラシックが少しだけ好きだった。フルトヴェングラー指揮の二枚組レコード『第九』。背伸びにもほどがある選盤だ。子供の耳にはあまりに渋すぎた。おまけにレコードにはなぜか傷があり、針が飛ぶ。がっかりして店に持って行くと、店員の方は理由も聞かずに新品と交換してくれた。あの時の安堵と、大人の寛大さに触れた驚きは、レコードそのものより鮮烈に残っている。もちろん、書店もレコード店も現存していない。 後年、私は幸運にも、セブン&アイ・ホールディングスの創業者・伊藤雅俊さんと知遇を得た。その折、久喜店での思い出話をしたことがある。「子供の頃、久喜のヨーカドーには本当にお世話になりました」と水を向けると、伊藤さんは「ああ、あそこね。変な店だけどね」とだけ答えた。子供をほめられたような、そっけなくもはにかんだ印象だった。すっかり様変わりした店内で、私は年老いた母への手土産を求めた。一階の銘菓コーナーに、オルセー美術館の所蔵作品をあしらった洋菓子のセットを見つける。ルノワールの『ピアノに寄る少女たち』だ。 子供の頃の聖地・イトーヨーカドー久喜店 今はもう取り壊されてしまった実家が思い起こされる。母は音楽の教師だった。部屋にはピアノ、タイプライター、そして数多の画集があった。壁にはルノワールのポスターが貼られていた。私は菓子折りを贖い、店を出た。いくつもの記憶が絡まり合って交差し、浄化されていく気がする。久喜--。久しき喜び(the Eternal Joy)。「天国の道」の起点だ。埼玉学の探求は、こんなところからも始まる。 街道の記憶 ここは広大な関東平野のほぼ中央部。久喜から幸手方面へと伸びる道をひたすらに歩く。現在は埼玉県道153号幸手久喜線と呼ばれる。久喜と幸手--。二つの宿場町の名だ。久喜は、江戸時代、日光街道の西を走る「館林道(佐野道)」の要衝として栄えた「久喜宿」である。岩槻から分岐し、利根川を越えて北関東へと向かうこの脇往環は、大名行列や一般の旅人で賑わう日光街道とはまた別の賑わいを見せ、人々の往来の絶えることなき宿場だった。大宮台地の東のへりが、中川や利根川が形作った東部の広大な低地帯へと落ちていく境界線上に位置している。人々は、台地の安定した地盤と、低地の豊かな水を求めた。道は必然的にその際を縫っている。「くき」の由来も地形と無関係ではないだろう。台地が低地に突き出した「岬」のような地形を指す「陸(くが)」を転じたとも、あるいは低湿地帯に杭を打って土地を「区切り」定めたことから来たとも言われる。いずれにせよ、水と台地のせめぎ合いをその名は示しているだろう。幸手へと続く道は、緩やかに下る。大宮台地の高みから、中川低地へと、土地の骨格に沿っている何よりの証拠だ。道の両側には、かつての見渡す限りの田園風景はなく、ロードサイド店や住宅地が切れ目なく続く。幸手もまた、久喜と並び称される宿場町だった。日光街道と日光御成道がここで合流し、江戸から六番目の宿場として、また権現堂川(現在の権現堂堤)の渡河地点として、江戸北辺の玄関口の役を担った。地形を見れば、その宿命はさらにはっきりしてくる。幸手は、西から流れる倉松川と、北を塞ぐ大河・利根川(権現堂川)に挟まれた、低地の中のわずかな高みに築かれている。絶えず洪水の脅威にさらされながらも、水運と陸運の利便性を手放すことができなかった人々のぎりぎりの選択の痕跡でもあった。この道は、台地の安定から低地の混沌へ、そして再び秩序ある宿場町へと至る、土地の紡ぐ記憶そのものだ。 中間点の茶屋 そのほぼ中間地点に、喫茶「どんぐり」がある。変わることなき山小屋風のログハウスが目に入る。扉を開ける。店内はあの日のままだ。壁一面の高山植物の写真、フォルクローレのBGM、高齢の主人が、物静かにカウンター奥に立つ。私は、窓際に腰かけ、ブレンドコーヒーを注文する。初めてこの店を訪れたのは1995年、大学四年生の時だった。就職活動を終えて間もなく、定年を迎える父と二人で来た。そのとき何を父と話したのか。ほとんど覚えていない。コーヒーを口にする。30年前よりも少し薄く感じるのは、時の重みがそう感じさせるのか。 喫茶どんぐりにて。 父は時々、若い頃心酔した社会主義者・河上肇の歌を暗唱したものだった。「辿りつき振り返り見れば山河(やまかわ)を越えては越えて来つるものかな」。遠い感情が今は重たく私の心中にある。 「辿りつき振り返り見れば山河を越えては越えて来つるものかな」(河上肇) 「幸いなる手」へ 店を出て、幸手を目指す。秋の空が高い。「幸手」(the Happy Hands)。なんと美しい地名か。アイヌ語の「サッ・テ」(乾いた・ところ)から来ているという説や、幸宮神社の神域を意味する「幸(さき)つ・御手(みて)」から転じたなど、諸説あるらしい。地名は、そこに住まう人々の願いの結晶なのかもしれない。特に幸手は、権現堂堤の決壊に象徴されるように、幾度となく水害に苦しめられてきた。厳しい現実の中で、人々が「幸」を願い、その手につかもうともがいてきた痕跡がこの地名には刻まれている。宿場町の面影を残す市街地に入った時、私は確信した。「久喜(久しき喜び)」という、過去の温かな記憶の地から出発し、「幸手(幸いなる手)」という未来への希望を手渡す街道ーー。イザヤ書の啓示みたいに聞こえないか。30年ぶりの道は、私に多くを語りかける。ここは歴史と地形の織りなす魂の巡礼路なのだ。埼玉学とは、自らの足で土地を歩み、その土地固有の記憶と対話し、自らの生の原点へと立ち返る旅であっていい。いや、そうあっていけない理由がない。幸手のホームに立つ。手提げ袋の中のルノワールが、確かな重みを持って母の住む故郷へと私を誘っている。 ルノワール「ピアノに寄る少女たち」 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜・【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

-

【埼玉学⑪】大宮盆栽町--「これでいいのだ。埼玉」

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第11回は、土呂駅に初めて降り立ち、さいたま市大宮盆栽美術館を訪れた井坂教授が散策しているうちに直感した、盆栽、タモリ、バカボンのパパのつながりについて述べていきます。 土呂駅を降りる 子供の頃から、いや、物心ついた時から、私はJR宇都宮線に揺られてきた。何度揺られたか分からない。埼玉と東京とひたすらに行き来するありふれた路線だ。大宮、浦和、上野、数えきれないほど乗り降りした駅がある一方、車窓からその名を目にするだけで、一度もホームに降り立ったことのない駅がないわけではない。その筆頭が土呂駅だ。土呂は大宮駅の隣、その何とも言えない語感もさることながら、駅の周囲に何か目立った建築物は見当たらず、ぽっかり中空にくりぬかれた残欠のような駅である。その日、私はふと思い立ち、吸い寄せられるように土呂駅で電車を降りた。爽快なまでにすっきりした駅だ。人影もまばら。かつてタモリは埼玉のこんな茫洋とした風景を目にして「ダサい」と言ったのかもしれないな。そう思えてきた。私の埼玉学の探究は、時にこんな気まぐれな下車から始まる。 土呂駅で初めて降りてみた 盆栽村と小さな宇宙 目指すは、駅からほど近い大宮盆栽村。駅前ロータリーから仰ぐ空は高く、さしあたりさえぎるものは見当たらない。秋の直射日光をまともに浴びながら、少しばかり歩を進めると、やがて近代的な洋館が目に入る。「さいたま市大宮盆栽美術館」だ。門をくぐると、やや湿り気を含む空気に迎えられる。屋内屋外に展示された盆栽の一つひとつが、弱まる日差しに凛とした存在感を放っている。幹はダイナミックな躍動と共にうねり、古木に生じた瑞々しい苔の情感とコントラスト。ほとばしるマグマを一瞬で凍結させたかのようだ。つめたく感じるその内奥では、灼熱の情念が渦巻いている。どれ一つとっても、快い緊張をはらんでいる。私はこれまで、盆栽を年配者の趣味という先入観で見ていた。あるいは老後の高尚なたしなみとも見ていた。大きな間違いだった。目の前にあるのは、限られた空間の中に、大自然の風景、悠久の時の流れ、そして生命の厳しさ、美しさ、そしてそれらすべてへのありとあらゆる畏敬を凝縮した、紛れもない「ミクロコスモス(小宇宙)」であった。これは人が自然と対話し、その力を借り上げて創り上げる、自由で創造的な芸術だ。解説によれば、盆栽村の歴史は、1923年の関東大震災に遡る。多くの盆栽・植木職人たちが、壊滅的な被害を受けた東京を離れ、植物の育成に適した土壌と水、そして空気が綺麗なこの地を安住のための回避所として集団で移住してきたのだ。そう思うと、一つひとつの盆栽が、芸術品を超えて、危険で暴力的な時代を生き抜いた人々の憧れのしるしのようにも見えてくる。 盆栽と漫画。世界へ 館内には、ドイツ人と思われる団体、地元の小学生、高齢の方々等、様々な年齢や背景を持つ人々が、熱心に一つひとつの盆栽に目をとめていた。彼らはガイドに耳を傾け、スマートフォンのカメラを盆栽に向けている。表に出て、盆栽町をそぞろ歩くと知らずある一画に迷い込んだ。時間が止まったかのような閑静な通りだ。一見雑な植え込みや草木も、引いてみると不思議な調和を維持している。この一画が、巨大な盆栽の中の世界のように感じられてきた。あるいは何かの気のせいだろうか。「さいたま市立漫画会館」の看板が目に入る。市立で、しかも無料となれば、入らない理由がない。誘われるように足を踏み入れると、そこは近代日本漫画の祖、北澤楽天という人物の功績を伝える施設だった。恥ずかしながら、私はその名を知らなかった。パネルの説明によれば、日本初の職業漫画家として活躍し、風刺画や子供向けの漫画で一世を風靡した偉人だという。晩年をこの盆栽町で過ごしたとも記されている。彼の描く、生き生きとしたポスターやポンチ絵を眺めるともなく眺めていると、ふと奇妙な共通点に思いが至った。「BONSAI」は、今や世界共通語だ。そして、北澤楽天が礎を築いた日本の漫画もまた、「MANGA」として世界に認知された日本を代表する文化だ。小さな鉢のミクロコスモスと、紙上の二次元の世界。表現方法は違えど、どちらも国境をやすやすと超え、世界へと拡大したのだ。 さいたま市大宮盆栽美術館 中庭。小宇宙の銀河系 タモリの視線と消えた水路 街路を歩きながら、私はかつてテレビで観た「ブラタモリ」の大宮特集を思い出していた。地形や街の成り立ちに異常なほど敏感なタモリが、大宮台地や、暗渠(あんきょ)となった川の跡を嬉々として語りながら、女性アナウンサーとゆっくり歩を進める様子が脳裏に蘇る。彼の視線を借りて足元に注意を向けると、なるほど、盆栽町には不自然な直線を描く通路が伸びているのに気づく。その周辺には、ランダムでありながら、全体的には妙に均整の取れた古木や下草が目に入ってくる。なんだか昭和時代を象徴する切り絵みたいな風景が、秋の赤光に照らされて浮かび上がってくる。私が歩みを進めている道の形状から、それは明らかにかつて水の流れていた跡だ。その証拠にマンホールがずいぶん先まで転々とその流路を暗示している。大宮台地の縁から染み出した水が、小さな流れとなってこの地を潤していたのだろう。水のほとりには、人々の生活があったはずだ。子供たちの笑い声、洗濯する母親たちの姿、じょうろで草木を潤す老人たち--。今はアスファルトの下に消えた水の流れの記憶が、土地の起伏や道の形に確かに刻まれている。土地の歴史を読み解くタモリの視点は、物事の本質を別の角度から喝破した師・赤塚不二夫の視点と、どこか通じるものがあるのかもしれない。こんな具合に想像がとりとめなく広がっていくのは私の悪い癖だ。赤塚とくれば、バカボンのパパへと思考は一直線である。赤塚の代表作『天才バカボン』で、バカボンのパパの職業が「植木屋さん」だった事実に、私ははっとした。もちろん植木と盆栽は厳密には違う。しかし、ともに日常に潜む宇宙であることに変わりはない。バカボンのパパは、日々、ミクロコスモスと向き合っていたのだ。漫画という二次元の世界で。そして、彼の哲学を集約したあの決め台詞、「これでいいのだ」。それは、あらゆる物事をあるがままに肯定する、老子の説く「無為自然」の境地そのものだ。自然の摂理を受け入れ、その中に美を見出す盆栽の精神と、何かが通底しているように思えた。タモリは師・赤塚の弔辞で、その人生を「これでいいのだ」と要約したのだったな。初めて降り立った土呂駅で出合った小宇宙としての盆栽。世界に広がる漫画。消えた水路の記憶。植木職人だったバカボンのパパ。宇宙、世界、水、道、そして平和--。一見、何の脈絡もない点と点が、一本の道で結ばれた気がした。盆栽町は、戦争と革命を経た日本において、一種の桃源郷だったのではないか。そのとき、タモリがかつて口にしたとされる『ダサい』という一語が、それらを煮詰めた一本のボトルに、そっと貼られた一枚のラベルのように思えてくる。盆栽町を後にしながら、私は静かにこうつぶやいていた。「これでいいのだ。埼玉」と。 「これでいいのだ。埼玉」By 井坂康志 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学 教養教育センター教授1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学ツアー」が教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

-

【埼玉学⑩】鉄道博物館と大宮操の桜

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。JR大宮駅とさいたま新都心駅の間にある「大宮操の桜」をご存じでしょうか。埼玉学第10回は、学生が授業で書いたエッセイの「大宮操の桜」に関する誤読から思索を広げていきます。 もう一つの物語 昨年、私が受け持つ「ライティング」(文章作法)の授業で、ある学生が提出した一篇のエッセイに私ははっとさせられた。私の精神の根幹を揺さぶり、そして「埼玉学」が進むべき道を照らし出す、静かな啓示のような文章だったからだ。大宮を走る電車の車窓から、ふと目に飛び込んでくる「大宮操の桜」という看板。学生のエッセイはそう始まる。 https://twitter.com/RailwayTown_Omy/status/1891440266113888510 実は以前から私も気になっていた。その学生は初め、「操」の一文字を、自身の母校の名の由来でもある思い出の町名「操町(みさおちょう)」と同じ、「みさお」と読んだという。「操(みさお)の桜」--。なんと詩情溢れる名だろう。この大宮の地で、どれほどの出合いと別れが繰り返されてきたか。それはあるいは戦時中、出征する兵隊の物語であるかもしれないし、国鉄の線路を隔ててはぐくまれた若者同士の友情なのかもしれない。私はそんなことを考えた。もちろん、スマートフォンで検索すれば、数秒で「正解」は見つかる。事実は想像とは違っていた。それは大宮が鉄道の要所たる所以、日本の大動脈を支えた広大な「大宮操車場(おおみやそうしゃじょう)」の略称、「大宮操(おおみやそう)」なのだと。しかし、である。エッセイを書いてくれた学生の「心の旅」は、そんな「正解」などと次元を違えるしなやかさを備えていた。検索結果の画面に映し出された、生命力に満ち溢れて咲き誇る桜の姿が、卒業後も活発に交流を続ける旧友たちの絆と重なった。そして、あの桜は、やはり「操(みさお)の桜」として、誰にも侵されることのない、かけがえのない意味を持ってその心に咲き始めたのだ。このことがずっと心の片隅にあった。5月のある日、私はその桜の背景にある物語を確かめるべく、大宮の鉄道額物館を訪れた。 鉄道の聖地で目にした物語 大宮の鉄道博物館は、日本の近代化を牽引した鉄道の輝かしい歴史を後世に伝える、まさに「聖地」と呼ぶにふさわしい場所だ。 まさに鉄道の「聖地」、技術者たちの魂が宿る空間。 広大なホールに威風堂々と鎮座する歴代の車両は、明治、大正、昭和、平成という時代を駆け抜け、日本の発展という巨大な物語をその鋼鉄の体躯をもって雄弁に語りかけてくる。私はその圧倒的なスケールと、設計図の線一本、リベットの一本にまで宿る技術者たちの魂に感嘆を覚えながら、館内を巡った。 そこにあるのは、誰もが共有可能な客観的な歴史だ。「大宮操車場」が、いかに多くの人々の生活を支え、日本の物流の動脈として機能してきたか。その「正しく」「公的な」物語を、博物館は豊富な資料と共に私たちに教えてくれる。それは、疑いようのない事実であり、埼玉が日本の近代史において果たした役割を示す、誇るべき遺産にほかならない。 日本の近代化を物語る、歴代の名車両(大宮・鉄道博物館) 「操車場」と「操町」-創造的な誤差が生まれる場所 博物館の重厚な扉を抜け、初夏の光へ戻ったとき、私は再びあの学生の文章を思い出していた。「大宮操の桜」は、間違いなく大宮が鉄道の要所であったことと分かちがたく結びついている。あの桜は、数多の貨物列車が行き交う様を、そしてそこで働く人々の汗と誇りと涙を、何十年にもわたって見つめ続けてきた生き証人である。これが、「大宮操(そう)」という名の持つ、動かしがたい歴史だ。しかし、学生は、その「操」という一つの漢字から、別の物語を読み取った。それは一人ひとりの内面の記憶と友情に彩られた、どこまでも私的な「もう一つの物語」である。私はかねがね思う。あえてトルストイの有名な小説の一節を借りるなら、「正解とはみな似たようなものだが、誤解とはそれぞれに誤解である」、いや、もっと言えば、正解とはもっともらしい誤解の一種なのかもしれないと。私たちにはテクストを豊かに誤読する権利だってあるのではないか。世の中には「創造的な誤読」というものだって確かにあるのだ。それは客観的な事実や作者の意図といった「正解」から出発しながらも、読み手自身の経験や記憶、価値観というフィルターを通して、まったく新しい、個人的で豊かな意味をつくり出す行為である。「誤読」は事実の否定ではない。むしろそれは、鉄道という巨大な産業の物語というキャンバスの上に、友情や思い出という、人間的で温かな光を灯す、創造的な営みにほかならない。操車場の桜が、その記憶の中で世界で一本だけの特別な木へと生まれ変わったのだから。「埼玉学」に関わる者として、忘れたくないのがこのことだ。まさにこのような「創造的な誤読」をこそ、慈しむ学でありたい。 すべてを受容する「玉」としての埼玉学 埼玉学とは、客体としての歴史や文化・産業を分析し、評価するだけの学問ではない。それは、この土地に生きる個々の人間の心に流れた、かけがえのない時間をこそ、尊い研究対象とする学問なのだ。学生の「創造的な誤読」も、鉄道史研究家の緻密な考証も、埼玉学という巨大な器の中では、等しい価値を持つ。なぜなら、そのどちらもが、埼玉という土地と関わる中で生まれた、紛れもない「真実」だからだ。それは、一つの「正解」を頂点とするピラミッド構造ではなく、あらゆる物語が共存可能な果てしなく広がる生態系の学である。この受容性こそが、埼玉学を「玉」のような存在たらしめる。玉は磨かれるほどに、どこから光を当てても柔らかく輝き、どんな坂道でも、どんな人の手の中にあっても、その形を変えることなく自由に転がっていくことができる。「操(みさお)の桜」は、埼玉の醸す光の環なのだ。一人ひとりの心内に通ずる古道に、静かに耳を澄ましてみる。あの学生に心の中で「ありがとう」と知らずつぶやいていた。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑨】「埼玉学」ツアーが教えてくれたもの-埼玉未来大学で出会った素晴らしき仲間たち

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第9回は、この夏、井坂教授が埼玉未来大学で埼玉学に関する5回の講義を行い、参加者と会話をする中で悟った埼玉学の「真髄」について述べていきます。 埼玉学ツアーに出る この夏(2025年)、私は生涯学習の新たな地平を拓く「埼玉未来大学」(学長・大野元裕知事)の講座で、県内5都市を巡る機会を得た。西部学園(川越市)、東部学園(春日部市)、北部学園(熊谷市)、中央学園(伊奈町)、そして南部学園(蕨市)、どの会場においても、私は冒頭に必ずこうお話してきた。「世の中ではウェルビーイングやマインドフルネスなど、様々な幸せの形が語られますが、私が長年の思索と経験の末に、一つだけ確信している幸せの形があります。それは、『故郷を心から愛している人の幸せ』です」。 「埼玉学」について語る筆者 この旅を終えた今、私はその言葉が紛れもない事実であったことを、心の底から実感している。なぜなら、私が行く先々で会ったのは、まさに郷土を深く愛する真の「埼玉学徒」たちであったからである。私が声高に説くまでもなく、埼玉学を体現する人々は、すでにこの土地の至る所に、深く静かに呼吸していたのだ。埼玉未来大学は、人生の円熟期を迎えた方々が、再び学びへの情熱を燃やし、地域との新たな関わりを見出すための、活気に満ちたコミュニティである。その活動は、高齢化社会における生涯学習の理想的な姿を提示しており、「人生百年」時代のお手本ともいえる。その一端を担う講座は、私にとっても大きな挑戦であったが、蓋を開けてみれば、毎回多くの方々が会場を埋め尽くしてくれた。その光景は、埼玉に眠る知的好奇心がいかに巨大であるかを雄弁に物語っていた。 知の巡礼-各地で触れた郷土への眼差し 旅の始まりは、6月26日の西部学園、ウェスタ川越からであった。7月4日に東部学園(春日部市民文化会館)、7月23日に北部学園(熊谷文化創造館さくらめいと)、7月29日に中央学園(埼玉県県民活動総合センター)、7月30日には南部学園(蕨市民会館)へと続く。言うまでもなく、会場によって埼玉学は異なる形をとる。同じ埼玉でも住む場所によって見える風景はまったく違う。熊谷市のさくらめいとでは、異なる趣があった。「あついぞ、熊谷」のキャッチフレーズで知られるこの街だが、私が対面したのは、夏の暑さにも似た表面的な熱気ではなかった。利根川と荒川に挟まれた肥沃な大地にはぐくまれた歴史の重みをその身に背負った人々の、静かで揺るぎない情熱であった。そして、日本で最も小さな市である蕨市の市民会館で会った皆さんの、落ち着いた成熟した雰囲気も忘れがたい。中山道の宿場町として栄えた歴史を持つこの街には、古くからの住民と新しい住民が混ざり合いながらも、独自の市民文化が醸成されている。どの会場でも、共通していたことがある。それは、休憩時間の熱気である。途中休憩をとるとき(みなさまそれなりご年配でいらっしゃるので)、次から次へと話しかけてきてくれる。ある方は「さっき話に出てきたあの場所は、私が子供の頃に遊んだところです」と目を輝かせ、また別の方は、私が提示した史料の解釈について、見解を熱心に語ってくれる。いずれも私よりはるかに詳しい。明らかに。私がスクリーンに映し出すのは、やはり文献、あるいは思索から得た、知識に過ぎない。しかし、参加者の心には、何十年という歳月をかけて土地と共に歩んできた、生きた記憶が満ち溢れている。その温かな眼差しと、血の通った言葉の数々に触れるたび、私は「故郷を愛する人の幸せ」を感じないわけにはいかなかった。 川越での対話 ウェスタ川越での出来事であった。講義の中で「埼玉三大銘菓」などのクイズを出したところ(答えの一つは川越の「芋菓子」)、休憩時間に「『三大○○』というのは、いったいどこが公式に決めたものなのか」という、実に答えにくい質問が来た。正直「まいったな」と思ったその瞬間、私は悟った。これこそが「埼玉学」の真髄なのだと。その方は、私に話しかけたかった。問いたかったのだ。誰もが風通しよく埼玉について語り合い、新たにつながりが生まれていく。それこそが埼玉学の醍醐味なのである。話題など何でもいい。何が正しいか間違っているかなど、埼玉学の広大無辺さと比べたら取るに足りない。体系化された知識のみが学問ではない。否、むしろそれだけでは学問は骨に過ぎない。皆が熱を込めて語ってくれる、自らの生活に根差した記憶。ご近所の歴史の細部へのこだわり。それら一つ一つに対する誇りこそが、学問に血肉を与えるのである。 埼玉とは地名ではない、旅なのだ 講座ではクイズも交え、埼玉の魅力を多角的に紹介。スクリーンは埼玉銘菓「十万石まんじゅう」。 確かに「埼玉学」をあえて始めたのは私であったかもしれない。だが、真の「埼玉学徒」は、私がそれを始めるはるか前から県内外の至る所にいて、日々の生活の中で、郷土の物語を紡ぎ、守り続けていた。私の役割は、彼らの語りに耳を傾け、点在する知を繋ぎ合わせ、光を当てる触媒に過ぎない。かねがね私は思ってきた。埼玉とは、地図の上に引かれた行政区画の名称ではない。それは、一つの思想であり、詩であり、旅なのだと。そこに住まう人々が、自らの故郷を愛し、探究し、そして語り継いでいく、終わることなき時の連なりなのである。埼玉未来大学での出会いは、私にその一端に触れるという、かけがえのない喜びを与えてくれた。この夏、私がいただいた最高の宝物は、埼玉学徒たちとの出会いそのものであった。改めて参加くださった皆様、埼玉未来大学のスタッフの方々に御礼を申し上げたい。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・【埼玉学⑧】真夏のクリスマス--下総皖一『野菊』の思い出・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学⑧】真夏のクリスマスーー下総皖一『野菊』の思い出

Introduction 「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。埼玉学第8回は、井坂教授の故郷・加須市で講演されたミュージカル「クリスマス・キャロル」(主催:ミュージカルかぞ)を観劇した際のエピソードです。 わが故郷・大利根 7月の終わり、うだるような陽光がアスファルトを直撃していた。わが故郷・大利根(加須市)に戻ってきたのは、畏友・阿瀬見貴光さん(ミュージカルかぞ主宰者、声楽家)が心血を注いで創り上げたミュージカル『クリスマス・キャロル』を観るためだ。真夏にクリスマス。アスタホール。実によいものである(KUWATA BANDの「MERRY X'MAS IN SUMMER」は名曲だった)。この日の奇跡は、実は開演前から始まっていた。本番直前の慌ただしい空気の中、阿瀬見さんに「ちょっとだけ」と手招きされ、私は舞台の袖からステージの上へと導かれた。客席のざわめきを一身に浴びながら、私はこの地が生んだ大音楽家、下総皖一の話をほんの少しだけさせていただいた。 日本の音楽教育を築いた巨星--下総皖一 下総皖一--。その名を口にするとき、脳裏には決まって、小学校一年生の教室の光景が蘇る。担任の長沼先生が、古びた足踏みオルガンのペダルを踏みながら弾いてくれた『野菊』の、切なくも美しいメロディー。それが私の音楽の原体験だった。私が卒業した東小学校と大利根中学校の校歌も、下総皖一の作曲によるものだ。 故郷が生んだ大音楽家、下総皖一の像の前で(加須市大利根) 長じて知ったことだが、下総皖一は、一地方が生んだ音楽家の枠に収まる人物ではなかった。彼は、日本の音楽教育そのものの礎を築いた、まさに巨星である。東京音楽学校(現・東京藝術大学音楽学部)で学び、ドイツに留学、最先端の音楽理論を修めた後、母校の教授となり、ついには学長の重責まで務め上げた。その功績は、数え上げればきりがない。『たなばたさま』『花火』『ほたる』『かくれんぼ』。誰もが一度は口ずさんだことのあるこれらの童謡・唱歌は、すべて下総の作曲によるものだ。その旋律は、奇をてらうことなく、日本人の心の琴線に触れる叙情性を湛えている。その作品群は、戦後の日本の子どもたちの情操教育に計り知れぬ影響を与え、私たちの「音楽的原風景」そのものとなっている。 また、教育者、理論家としての功績も大きい。数多くの音楽教科書の編纂に携わり、日本の学校教育における音楽の体系化に尽力した。その明晰な理論は、後進の作曲家や教育者たちにとって、揺るぎない道しるべともなった。利根川沿いののどかな町から、日本の近代音楽界を創造した一人が生まれた事実は、何度考えても奇跡としか言いようがない。私自身がそこで育ったから、なおさらそう思えてくる。 「埼玉のワーグナー」と聖地大利根 そんな奇跡の土壌に、今また新しい才能が花開いている。それが阿瀬見貴光さんだ。阿瀬見さんは本来声楽家だが、作曲だけでなく、脚本、演出、そして指揮まで、ミュージカル制作に関わるすべてを一人でこなしてしまう。リヒャルト・ワーグナーが理想とした「総合芸術」そのものである。ワーグナーが理想を実現するために聖地「バイロイト祝祭劇場」を建設したように、阿瀬見さんはこの加須の地で総合芸術を体現している傑出した個性なのだ。そう考えると、このアスタホールは、阿瀬見さんのバイロイト祝祭劇場になるべきではないか、と私は大真面目に思う。日本の音楽教育を支えた下総皖一と、総合芸術を創造する阿瀬見貴光さん。実に似つかわしいではないか。 利根川の岸辺でスクルージになる 「ミュージカルかぞ」第11回本公演(アスタホールにて) やがて照明が落ち、舞台が始まる。ディケンズの原作で知られる、強欲で孤独な老人スクルージの物語。舞台の背景にロンドンのテムズ川の霧が見えるとき、私の心には故郷を悠久に流れる利根川の景色が重なって見えていた。スクルージが過去のクリスマスの亡霊に導かれ、辛く悲しい少年時代を突きつけられる。その瞬間、私は観客であることを忘れ、彼と共に時を遡っていた。利根川の流れが過去と現在、そして未来をつなぐように、舞台上のスクルージと、客席にいる私とが、不思議な融合を果たしていく。 通った小学校への通学路は、アスタホールから目と鼻の先だ。その風景、友達の顔、少年野球の歓声が、阿瀬見さんの音楽によって鮮やかに蘇ってくる。音楽の力とはかくも恐ろしい。それは時空を超え、人の心の最も柔らかな部分に触れ、硬い蓋で閉ざしていたはずの記憶の扉を難なくこじ開けるマスターキーのごときものだ。 終演後、「本当の故郷」 スクルージが改心し、愛と喜びに満たされたフィナーレでは、私も心からの拍手を送っていた。夢見心地でホールの外に出ると、凝縮された熱気が肌を撫でた。熱を吸った大利根の田園からは、懐かしい土の匂い、そして生命力を伴う水の実在感が立ち上がってくる。故郷とは、生まれ育った場所とは限らない。それは記憶の織りなす時の連なりのことなのではないか。あの日、大利根のアスタホールで私が受け取ったのは、人生で最も温かい、真夏のクリスマスプレゼントだった。 Plofile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に見に行くということ・【埼玉学⑤】「食」のアミューズメント・パーク サイボク・【埼玉学⑥】埼玉の奇祭--歌声が聞こえる・【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く・教養教育センターWEBページ

-

【知・技の創造】「揚舟」の復権を目指して

人々を救う揚舟 皆さんは「揚舟(あげぶね)という舟をご存じでしょうか。 揚舟とは、洪水が頻発する地域で使われていた小型の舟で、普段は軒下などに吊るして保管し、水害時に人や家畜を乗せて避難するために使用されていました。埼玉県近郊では群馬県板倉町をはじめとする渡瀬川流域で使用されていたことが知られています。 私の研究室に所属するバングラデシュ出身の留学生、フォイサルさんは、この揚舟を現代的に再解釈し、洪水被害が深刻な母国バングラデシュにおいて避難用具として活用できる舟のデザインを考案しました。 バングラデシュでは毎年7月から8月の雨季に、ベンガル語で「ボルシャ」と呼ばれる洪水が発生し、国土の約2割が冠水します。これは浸水被害をもたらす一方で、雨季後の農作物や魚介類の生育を促す「恵みの雨」としての側面もあります。 しかし、さらに深刻なのが「ボンナ」と呼ばれる大規模な洪水です。これは10年に一度ほどの頻度で発生し、河川の増水により国土の3分の1から半分以上が冠水する、甚大な被害をもたらします。 こうした洪水により多くの住民が避難を強いられますが、バングラデシュでは男性が国外に出稼ぎに出ている家庭も多く、女性や子ども、高齢者が自力で食料や荷物を運びながら避難しなければならないケースが少なくありません。 道具をアップデートする フォイサルさんのデザインでは、木材よりも軽量で耐久性に優れたFRP(繊維強化プラスチック)を素材に使用することを前提とし、さらに車輪を取り付けることで、力の弱い人でも容易に避難できるよう工夫されています。 船体の形状は、1/15スケールの模型を複数制作して比較検証を行い、高い剛性と積載のしやすさ、水流に対する抵抗の少なさを兼ね備えた設計が実現されました。 最大の特徴は、普段は「蓋」として機能しているフロートにあります。このフロートは水上で展開することにより、舟の安定性と積載能力が大きく向上し、最大で400キロの荷物を載せることが可能です。 また、船体とフロートはコンパクトに重ねて輸送できる構造となっており、ワンボックスカーや2トントラックの荷台にも積載可能なサイズで設計されています。これにより、輸送コストの削減が図られており、販売価格は3万5000タカ(日本円で約5万円)程度に抑えられる見込みです。 現在、日本には世界中から多くの観光客が訪れ、さまざまな日本文化に注目が集まっていますが、この事例のように、日本の気候や風土から生まれた道具を現代的にリデザインし、世界の人々の暮らしに役立つ新たな道具として再生することも、重要な文化発信の一つでもあると考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年6月6日号)掲載 Profile 町田 由徳(まちだ よしのり)情報メカトロニクス学科教授 東京造形大学デザイン学科卒業後、デザイン事務所勤務、岡崎女子短期大学准教授を経て、2020年より現職。専門はプロダクトデザイン。

-

【知・技の創造】落語が描く伝統的常識

2024年度市民特別公開講座「お弔いの近現代」 墓地の近代史を専門としている土居は、昨秋に開講された本学主催の市民特別公開講座「お弔いの近現代」に登壇し好評を得ました……と書きますと、うそではないものの、半分の側面しかお伝えできていません。 この公開講座にはゲストとして落語家の林家つる子氏をお迎えし、お弔いにちなんだ「片棒」を演じて頂きました。当日、つる子氏のファン(追っかけ)らしき来場者もおられ、つる子氏の出番である第1部では爆笑の連続でしたので、続く第2部に登壇した土居は、会場全体が暖かい雰囲気の中、とても気分よく講演ができました。第3部のトークタイムでの対談も盛り上がり、当日だけの言いっ放しではもったいない論点が出ましたので、この機会に覚書として記します。 落語「片棒」について つる子氏が演じられた「片棒」は、どんな葬式をしたいのかが話題になっています。 ケチ一筋に生きて一代で身代を築いた赤西屋の大旦那、息子3人のいずれかに身代を譲るならさて、誰にしようかと思案して、もし私が死んだらどんな葬式を出すのかの答えで決めようと、息子たちを順に呼び出すことに。長男・次男は、それぞれが思い描く、赤西屋の身代にふさわしい立派な(派手な)葬式を提案するが、ケチな大旦那は気に入らない。打って変わって三男が示す内容は、ケチの見本のような葬式の段取りばかり。最初こそギョッとした大旦那、次第にそのケチ振りを感心するように。ついには棺桶を運ぶ際に、天秤棒は三男自身で担ぎますと言い出すものの、しまった天秤棒にはもう一人必要だから、こればかりは人を雇わないといけない、と残念がる始末。そこで大旦那、「片棒は、俺が担ぐ」でオチになります。 お弔いの移り変わり 落語には、伝統的常識のうんちくが詰まっています。なぜケチで有名な人物を「赤西屋」と呼ぶのかについては、落語家ご自身も解説されるところです。 ところが葬式については、地域や時代により大いに違いがあることは、解説どころか言及さえされません。例えば「片棒」では三男が、葬式費用をケチる案の一つとして、参列者には午後から葬式だと知らせ、朝に火葬を済ませてしまえば、香典だけ頂戴してお帰り願えばよい、とふらちなことを言います。これも地域によっては、火葬を済ませて遺骨にしてから葬式をする「骨葬」や「前火葬」などと呼ばれるきちんとした手順があると知れば、先に火葬することの何が問題なの?と逆に問い返されてしまいます。 昔は土葬で今は火葬、昔は自宅で葬式を出していたが今は葬儀会館、告別式と呼ばれる儀礼が誕生してようやく120年ほど過ぎたなどなど、落語演目「片棒」への注釈あるいは副音声解説として、トークタイムでコメントいたしました。 トークタイムの様子(左:土居浩教授 右:林家つる子氏) 中でも一番の論点は、なぜ跡継ぎが男子だけに想定されるのか、の問題です。つる子氏は、古典落語を女性目線で描き直す挑戦をしておられるので、どうしても伺いたかったのですが、残念ながら当日は時間切れで言及のみになりました。現時点では、赤西屋が一代で身代を築いたことに関係すると考えています。いうなれば、成り上がり者が漠然と抱く伝統的常識です。その常識を成り上がり者はどう獲得したのか。伝統的常識の再生産問題です。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年3月7日号)掲載 profile 土居 浩(どい ひろし)教養教育センター教授 博士(学術・総合研究大学院大学)。2001年、大学開学時から着任。関心領域は、日常意匠論。 関連リンク ・教養教育センターWEBページ ・日常意匠研究室(土居研究室) ・創造しいモノ・ガタリ 03 ~「問い」を学ぶ。だから学問は楽しい ~

-

【知・技の創造】埼玉学を始める

埼玉は日本の縮図 「埼玉学」という学問分野をご存じだろうか。 初耳かもしれない。それもそのはず、われわれが立ち上げたばかりの学問だ。実はこの学問、かなりの野心を秘めている。 射程は埼玉にとどまらない。 実は、埼玉を通して日本全体の未来を抉り出そうという試みだ。埼玉を「日本の縮図」として捉え、その地理、文化、経済、風土等特性の映し出す21世紀の日本を考える。 そこにはいくつかの予期せぬ「上げ潮」が存在する。 一つが、近年大きな注目を集めた渋沢栄一である。渋沢栄一といえば、深谷出身の偉大な実業家であり、一万円札に登場するとは、もはや「日本の顔」だ。これはもう言うまでもないだろう。 もう一つ、映画『翔んで埼玉~琵琶湖より愛をこめて』の公開である。埼玉をテーマにした異色作であり、全国の話題をさらった。軽妙な中に埼玉の本質を宿す、ギャグや演出の一つひとつを愛する県民は少なくない。 その秘境的側面 ものつくり大学教養教育センター編『大学的埼玉ガイド――こだわりの歩き方』昭和堂 11月にものつくり大学教養教育センターは一冊の本を上梓した。『大学的埼玉ガイド』(昭和堂)である。県内外の研究者や専門家約30名が総力を結集し、それぞれの専門分野から埼玉の地形、文化、歴史を語っている。 ものつくり大学のオウンドメディア「monogram」で筆者が行った連載も一部盛り込んでいる。 学問とは、特定の主題を深く体系的に考察するのが一般だが、埼玉学はどちらかと言うと広く浅く、そしてまったく折衷的だ。 というのも、その眼目は、知識の獲得よりも現代人の視座の刷新にこそある。埼玉を東京の隣の秘境として、あるいは21世紀のひな形ととらえたらどうだろう。 見え方が少し違ってこないだろうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年2月18日号)掲載 profile 井坂 康志(いさか やすし)教養教育センター 教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・教養教育センターWEBページ ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

-

【埼玉学⑦】埼玉学者、埼玉県知事に会いに行く