「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。

埼玉学第12回は、井坂教授の子供時代の聖地・イトーヨーカドー久喜店から埼玉県道153号線を幸手方面に歩きながら、久喜・幸手の地名の由来に思いを馳せていきます。

起点--イトーヨーカ堂久喜店

30年ぶりに歩こうと決めた。私が「天国への道」と勝手に名づけた街道だ。

埼玉県北東部、久喜駅の西口に降り立つ。上野東京ラインと東武伊勢崎線の交差するちょっとしたターミナルだ。都心へのアクセスもなかなか悪くない。大手町、東京、新宿、渋谷へも一本で行ける。

記憶の中の久喜は、埃っぽく、それでいて精悍な地方都市の顔つきをしていたものだが、駅舎はかつての面影もなく変貌を遂げていた。

どうしても立ち寄らねばならない場所があった。駅前のロータリーを横切り、イトーヨーカドー久喜店へと向かう。子供時代の「聖地」だ。

今や機能的なショッピングセンターとして再編されている。迷うことなく、かつて書店とレコード店があったはずのフロアへと向かっていた。学研の学習まんが「ひみつシリーズ」を買ってもらい、初めてレコードを手に入れた思い出の一画だ。クラシックが少しだけ好きだった。フルトヴェングラー指揮の二枚組レコード『第九』。背伸びにもほどがある選盤だ。

子供の耳にはあまりに渋すぎた。おまけにレコードにはなぜか傷があり、針が飛ぶ。がっかりして店に持って行くと、店員の方は理由も聞かずに新品と交換してくれた。あの時の安堵と、大人の寛大さに触れた驚きは、レコードそのものより鮮烈に残っている。

もちろん、書店もレコード店も現存していない。

後年、私は幸運にも、セブン&アイ・ホールディングスの創業者・伊藤雅俊さんと知遇を得た。その折、久喜店での思い出話をしたことがある。「子供の頃、久喜のヨーカドーには本当にお世話になりました」と水を向けると、伊藤さんは「ああ、あそこね。変な店だけどね」とだけ答えた。子供をほめられたような、そっけなくもはにかんだ印象だった。

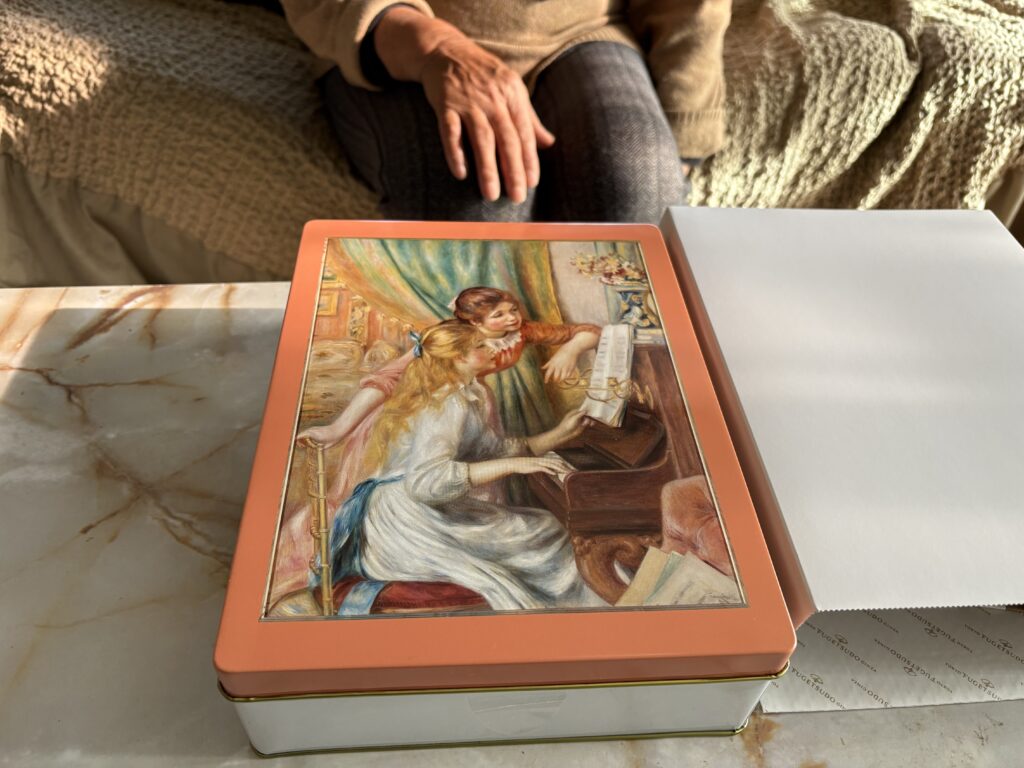

すっかり様変わりした店内で、私は年老いた母への手土産を求めた。一階の銘菓コーナーに、オルセー美術館の所蔵作品をあしらった洋菓子のセットを見つける。ルノワールの『ピアノに寄る少女たち』だ。

今はもう取り壊されてしまった実家が思い起こされる。母は音楽の教師だった。部屋にはピアノ、タイプライター、そして数多の画集があった。壁にはルノワールのポスターが貼られていた。

私は菓子折りを贖い、店を出た。いくつもの記憶が絡まり合って交差し、浄化されていく気がする。

久喜--。久しき喜び(the Eternal Joy)。

「天国の道」の起点だ。埼玉学の探求は、こんなところからも始まる。

街道の記憶

ここは広大な関東平野のほぼ中央部。

久喜から幸手方面へと伸びる道をひたすらに歩く。現在は埼玉県道153号幸手久喜線と呼ばれる。

久喜と幸手--。二つの宿場町の名だ。

久喜は、江戸時代、日光街道の西を走る「館林道(佐野道)」の要衝として栄えた「久喜宿」である。岩槻から分岐し、利根川を越えて北関東へと向かうこの脇往環は、大名行列や一般の旅人で賑わう日光街道とはまた別の賑わいを見せ、人々の往来の絶えることなき宿場だった。

大宮台地の東のへりが、中川や利根川が形作った東部の広大な低地帯へと落ちていく境界線上に位置している。人々は、台地の安定した地盤と、低地の豊かな水を求めた。道は必然的にその際を縫っている。

「くき」の由来も地形と無関係ではないだろう。台地が低地に突き出した「岬」のような地形を指す「陸(くが)」を転じたとも、あるいは低湿地帯に杭を打って土地を「区切り」定めたことから来たとも言われる。いずれにせよ、水と台地のせめぎ合いをその名は示しているだろう。

幸手へと続く道は、緩やかに下る。大宮台地の高みから、中川低地へと、土地の骨格に沿っている何よりの証拠だ。道の両側には、かつての見渡す限りの田園風景はなく、ロードサイド店や住宅地が切れ目なく続く。

幸手もまた、久喜と並び称される宿場町だった。日光街道と日光御成道がここで合流し、江戸から六番目の宿場として、また権現堂川(現在の権現堂堤)の渡河地点として、江戸北辺の玄関口の役を担った。

地形を見れば、その宿命はさらにはっきりしてくる。

幸手は、西から流れる倉松川と、北を塞ぐ大河・利根川(権現堂川)に挟まれた、低地の中のわずかな高みに築かれている。絶えず洪水の脅威にさらされながらも、水運と陸運の利便性を手放すことができなかった人々のぎりぎりの選択の痕跡でもあった。

この道は、台地の安定から低地の混沌へ、そして再び秩序ある宿場町へと至る、土地の紡ぐ記憶そのものだ。

中間点の茶屋

そのほぼ中間地点に、喫茶「どんぐり」がある。

変わることなき山小屋風のログハウスが目に入る。扉を開ける。店内はあの日のままだ。

壁一面の高山植物の写真、フォルクローレのBGM、高齢の主人が、物静かにカウンター奥に立つ。私は、窓際に腰かけ、ブレンドコーヒーを注文する。

初めてこの店を訪れたのは1995年、大学四年生の時だった。就職活動を終えて間もなく、定年を迎える父と二人で来た。

そのとき何を父と話したのか。ほとんど覚えていない。

コーヒーを口にする。30年前よりも少し薄く感じるのは、時の重みがそう感じさせるのか。

父は時々、若い頃心酔した社会主義者・河上肇の歌を暗唱したものだった。

「辿りつき振り返り見れば山河(やまかわ)を越えては越えて来つるものかな」。

遠い感情が今は重たく私の心中にある。

「幸いなる手」へ

店を出て、幸手を目指す。

秋の空が高い。

「幸手」(the Happy Hands)。

なんと美しい地名か。アイヌ語の「サッ・テ」(乾いた・ところ)から来ているという説や、幸宮神社の神域を意味する「幸(さき)つ・御手(みて)」から転じたなど、諸説あるらしい。

地名は、そこに住まう人々の願いの結晶なのかもしれない。特に幸手は、権現堂堤の決壊に象徴されるように、幾度となく水害に苦しめられてきた。厳しい現実の中で、人々が「幸」を願い、その手につかもうともがいてきた痕跡がこの地名には刻まれている。

宿場町の面影を残す市街地に入った時、私は確信した。「久喜(久しき喜び)」という、過去の温かな記憶の地から出発し、「幸手(幸いなる手)」という未来への希望を手渡す街道ーー。イザヤ書の啓示みたいに聞こえないか。

30年ぶりの道は、私に多くを語りかける。ここは歴史と地形の織りなす魂の巡礼路なのだ。

埼玉学とは、自らの足で土地を歩み、その土地固有の記憶と対話し、自らの生の原点へと立ち返る旅であっていい。いや、そうあっていけない理由がない。

幸手のホームに立つ。手提げ袋の中のルノワールが、確かな重みを持って母の住む故郷へと私を誘っている。

井坂 康志(いさか やすし)

ものつくり大学 教養教育センター教授

1972年埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、情報社会学。