#知・技の創造

- 新着順

- 人気順

-

【知・技の創造】コンクリートの未来に向けて

転換点を迎えたコンクリート コンクリートは、現代のインフラ構築において不可欠な構造材料です。コンクリートの構成材料は、一般には水、セメント、細骨材(砂)、荒骨材(砂利)と少量のセメント分散効果のある液剤(化学混和剤)の5つになります。このうち、水、細骨材および粗骨材は、特殊な環境を除いて地球上のあらゆるところで採取できます。また、構造材料には、ほかに木材や鋼材が代表的ですが、我が国においては単位体積あたりではコンクリートが最も安価です。 これに加えて、適切な材料を使って練混ぜ、施工および養生を行えば、大きな圧縮強度が得られ、長大な構造物を重力に逆らわない自由な造形で構築することが可能です。 こうした特性が、広範に使われている所以なのかもしれません。しかしながら、昨今では施工人員の不足や環境負荷低減への対応が喫緊の課題となっており、大きな転換点を迎えています。 コンクリートの施行の変容 コンクリート工事は、機械化が進んでいるものの、未だに多くの作業を人力に頼る部分が大きいです。ある程度の構造物であれば、コンクリートを打込む部位1か所につき20名ほどの作業者が必要とされる場合もあります。一方で、作業者の高齢化や若年入職者の減少など、今後ますます人員が不足する可能性が高くなっています。 実習でコンクリートを打設している様子 この対策のために、ロボットの活用や更なる機械化施工に加え、3Dプリンティングの技術の開発など、各所で様々な取り組みが活発化しており、近い将来には多くの作業者が見られた建設現場の風景が変わる可能性を秘めています。 コンクリートの環境負荷低減 冒頭で述べたように、コンクリートは総合的には最も合理的な構造材料と言えます。一方で、セメントの製造には多くの二酸化炭素を排出し、地球環境保護の観点からは、いかに抑制するかが喫緊の課題となっています。業界の取り組みにより、徐々に改善されつつありますが、今後も引き続き検討していく必要があるでしょう。 また、セメントの代替として、高炉スラグ微粉末(鉄鋼生産の副産物)やフライアッシュ(石炭火力発電所等で副産される石炭灰)を大量に置換して、従前のセメントを用いたコンクリートと同等の性能を得る技術など、各所で多くの研究が行われています。 一方で、解体後のコンクリート塊は、従来より再生砕石等でほぼ全量がリサイクルされてきましたが、より環境負荷低減を図る上でもさらなる構造物の長寿命化や新たなリサイクル方法など、様々な技術が開発されつつあります。これらの研究開発が、コンクリートの未来に向けて大きな展開につながることが期待されています。 コンクリートの未来に向けて 現代のコンクリートが登場して100年ほど経過し、歴史的にも大きな転換点を迎えている状況ですが、これに代わる合理性を持った構造材料の登場には至っておらず、今後も当分の間多くの構造物で使われるものと思われます。 一方で、社会の変容のスピードは速く、これに追随して変化していかなければ、時代に取り残された技術となってしまいます。当研究室としても、新たなコンクリートの未来に向けて学生諸君とともに様々な課題解決のために研究活動に取り組んでいきたいと考えます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年3月3日号)掲載 Profile 大塚 秀三(おおつか しゅうぞう) 建設学科教授 川口通正建築研究所を経て2005年ものつくり大学技能工芸学部建設技能工芸学科卒業(社会人入学、1期生)。2013年日本大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。2018年4月より現職。専門は建築材料施工、コンクリート工学。 関連リンク ・建設学科WEBページ・建設学科 建築材料施工研究室(大塚研究室)

-

【知・技の創造】AIらしさ 人間らしさ

AIの発展 AIが描いた未来のものつくり大学(編集部作成) 2022年は人工知能(AI)の発展が広く世間に知れ渡る年となりました。まず、夏頃に画像生成を行うAIが複数登場しました。画像生成AIは任意のテキストを与えられるとその内容に合わせた画像を作り出すことができるもので、生成された画像がまるで人の手で描いたような精度を持つことで話題となりました。実際、AIで生成した画像であることを隠して応募された絵が米国アートコンテストのデジタル絵画部門で人間の描いた絵を押し除けて1位を取る、といった出来事が起きています。また、9月には英語や日本語に限らず様々な言語の音声の高精度な文字起こしができる音声認識AIが公開されました。さらに、11月には高性能な対話型AIが登場し、人間と違和感のないテキスト対話を行うことができる性能を示しました。これまでコンピュータシステムとの対話では対話を続けるうちに人間が不自然さを感じる要領を得ない返答が出力されてしまい対話破綻が生じることが常でしたが、この対話型AIは文脈を踏まえた上で流暢な言葉で回答を生成しており、人間同士の対話と遜色ないやりとりを見せています。 ここで注意しておきたいのは、AIは誤りのない正解を出力しているのではなく、場面に応じて確率的にそれらしい出力をしているに過ぎないということです。 例えば、音声認識AIはきちんと聞き取れない部分があると文法的に誤りにならないように単語を適当に補って出力することがあります。対話型AIは私が「『桃太郎』のあらすじを教えて?」と尋ねると、「『桃太郎』は日本の民話の一つで、主人公の桃太郎は、桃の盗人として知られる少年です。彼は、7人の姉妹を持つ母親を支えるために、毎日森から桃を盗んで帰ってきます。」云々と言った内容をとうとうと披露してくれました。これらは厳密には誤った出力です。 AIらしさとは これまでのAIは、生成した絵が理解し難い前衛的なものに見えたり、音声認識結果に言語としておかしな部分があったり、対話がまともに続かなかったりといった「AIだから仕方ない」という点でAIらしさを感じさせていました。 しかし、昨年登場したAIたちはそのようなAIらしさとは無縁の人間らしさを感じさせます。音声認識AIの単語の補完は人間の空耳のような働きですし、前述の対話型AIの回答は『桃太郎』を知らない人が即興で物語を作っているような妙な人間味があります。つまり、正しくない内容であっても文脈に矛盾なく流暢に出力されると人間らしさを感じてしまうのです。 さて、このような人間らしいAIが日常生活に入ってくるようになると、我々は対話相手が人間かAIか判別できなくなってしまうのでしょうか。私の研究している音声インタラクション分野では人間同士の会話では返答までに少し間が開くと不同意を表すとされていて、そのような些細な部分から様々なことを読み取った上で人間はコミュニケーションをとっています。AIを日常的に相手にするようになれば、我々は何かしらの情報を基に新たなAIらしさを感じ取るようになると私は考えています。AIが日常に溶け込んだそのような日々の到来が楽しみです。 埼玉新聞「ものつくり大学 知・技の創造」(2023年2月3日号)掲載 Profile 石本 祐一(いしもと ゆういち)情報メカトロニクス学科准教授北陸先端科学技術大学院大学博士後期課程修了。博士(情報科学)。国立情報学研究所、国立国語研究所等を経て2022年4月より現職。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】省エネからウェルネスへ

「久保君、これからの建築物はデザインや構造だけではなく、省エネルギーを考えなければ建設することができなくなる時代がやってくるよ」――これは筆者が大学3年生の時に、後に師匠となる元明治大学建築学科 加治屋亮一教授が述べられた言葉です。 当時の私は、エネルギーって何だろう、というくらいの認識でピンと来ていませんでしたが、現に、令和4年6月17日に公布された建築物省エネ法改正では、これから建築しようとする建築物には、エネルギー消費性能の一層の向上を図ることが建築主に求められています。 つまり加治屋教授が20数年前に述べられていたことが現実になったわけです。改正建築物省エネ法は省エネルギーを意識した設計を今後、必ず行っていく必要があることを意味しており、換言すれば、現代では省エネルギー建築は当たり前となる時代になったといえます。 一方で、2019年4月に施行された働き方改革関連法案は、一億総活躍社会を実現するための改革であり、労働力不足解消のために、①非正規社員と正社員との格差是正、②高齢者の積極的な就労促進、そして、③ワーカーの長時間労働の解消を課題として挙げられています。このうち、3つ目のワーカーの長時間労働の解消は、単に長時間労働を減らすだけではなく、ワーカーの労働生産性を高めて効率良く働くことを意味しています。 私は10年ほど前からワーカーの生産性を高めるオフィス空間に関する研究を行ってきました。ワーカーが働きやすい空間というのは、例えばワーカー同士が気軽に利用できるリフレッシュコーナーの充実や、快適なトイレの充足や機能性の充実、食事のための快適な空間の提供が挙げられます。さらに、建物内や敷地内にワーカーの運動促進・支援機能(オフィス内や敷地内にスポーツ施設がある、運動後のシャワールームの充実、等)を有することで、ワーカーの健康性を維持、向上させることが期待できます。 近年建築されるオフィスは、省エネルギーやレジリエンスは「当たり前性能」であり、ワーカーの生産性を高めるための多くの施設や設備が導入されています。いうまでもなく、建物のオーナーは所有するテナントビルで高い家賃収入を得ることを考えます。そのためには、テナントに入居するワーカーの充実度を高める必要があります。 現在私は建築設備業界や不動産業界と連携して、環境不動産(環境を考慮した不動産)の経済的便益について研究を行っています。250件を超えるオフィスビルを対象に、そのオフィスの環境性能を点数付し、その点数と建物の価値に影響を及ぼすと考えられる不動産賃料の関係について分析しています。最新の研究では、建物の環境性能が高いほど、不動産賃料が高いことを明らかにしました。これはつまり、ワーカーサイドは健康性や快適性が高まったことで労働生産性が向上し、オーナーサイドは高い不動産賃料が得られることとなり、両サイドともに好循環が生まれることになります。 加治屋教授の発言から四半世紀過ぎた今、私は研究室の学生には、「今後は、省エネルギーはもとより、ワーカーのウェルネスが求められる時代となっていく」と伝えています。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2023年1月13日号)掲載 Profile 久保 隆太郎 (くぼ りゅうたろう)建設学科 准教授・博士(工学) 明治大学大学院博士後期課程修了。日建設計総合研究所 主任研究員を経て、2018年より現職。専門は建築設備、エネルギーマネジメント。 関連リンク 建設学科WEBページ 建設学科 建築環境設備研究室(久保研究室)

-

【知・技の創造】日本の原風景

JR高崎線・吹上駅からものつくり大学(行田市)に至る開けた田野の中ほどに「真摯さの道」がある。上越新幹線の高架へと続く200メートルほどの農道である。ことに夕景は美しく、清明な上州の山並み、時に富士の高嶺さえ仰ぐことができる。 JR吹上駅からものつくり大学に至る「真摯さの道」(筆者撮影) そこはマネジメントの父・ドラッカーの翻訳者で日本での分身ともされた、今は亡き上田惇生先生(ものつくり大学名誉教授)が、integrityの訳語を想起した道である。上田先生は若き日俳句に親しんだ人でもあり、一つの語彙が浮かぶのを忍耐強く待ち続け、ついに大学からの帰路、この道で「真摯さ」を呼び寄せたのだった。 ドラッカー(左)と上田惇生名誉教授(右) 生前の上田先生とこの道を歩いたことがある。心の内で生きる諄朴な日本の原風景そのままであり、原語の熱源を不思議なほど直にとらえることができた。 ドラッカーの遺産 現在世界はコロナ禍に際して、新しく文明社会を始めなければならないほどの分水嶺《ぶんすいれい》に立たされている。その点で、晩年のドラッカーが「テクノロジスト」というコンセプトを残してくれたのは、とりわけ日本人にとってかけがえのない遺産であった。 テクノロジストとは巧みにものを作る人というのみではない。ものを作るとは、言うまでもなく高度な精神によって統合された仕事である。ものづくりを外側から眺めると一つの行動だが、その実相は一人ひとりの内面で営まれている。 昨今DX(デジタルトランスフォーメーション)やAI(人工知能)が大流行である。だが、高度に組織化された情報も、最終的に実行するのも人間なら、享受するのも人間である。いや、かえってテクノロジーの進展するほどに、人間の存在感は増していくはずである。 教養あるテクノロジストのために 本年度新設されたものつくり大学教養教育センターは、テクノロジストのための教養教育を掲げている。教養というと書物が想起されるが、そればかりではない。それは徹底した知と行の合一の道である。そうであるならば、手早く片付けてしまうわけにはいかない、一生を賭けた大事業となるだろう。 ドラッカーはテクノロジストのもつべき一種の社会的知性としても、「真摯さ」を重視していた。その証拠に、彼は頭脳の明晰さよりも、真摯さの方を重く見て、個が現実社会を生き抜いていく上でよほどあてになると述べている。それは、生きるという根底的な理由と結ばれた精神的王道でもあったことに思いが至る。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 教養教育センターWEBページ

-

【知・技の創造】装飾が愛着に繋がる

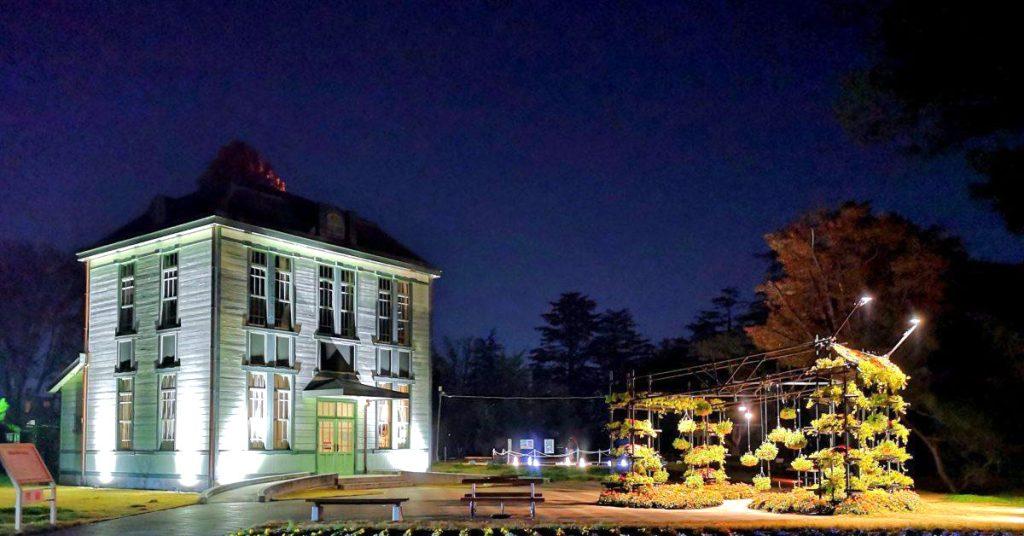

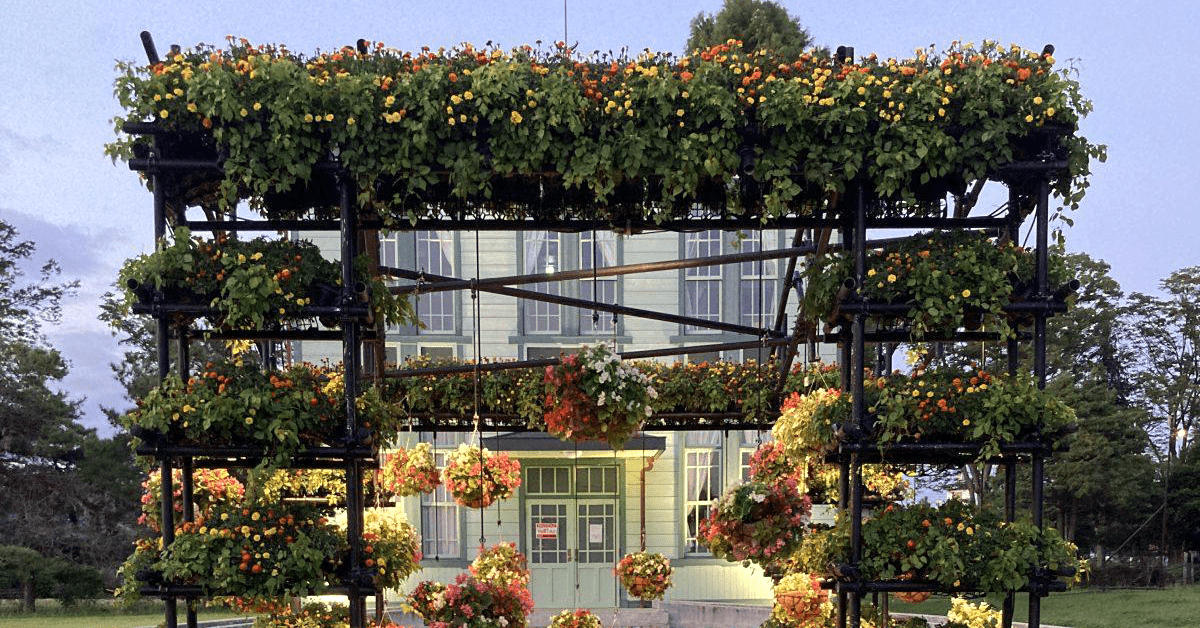

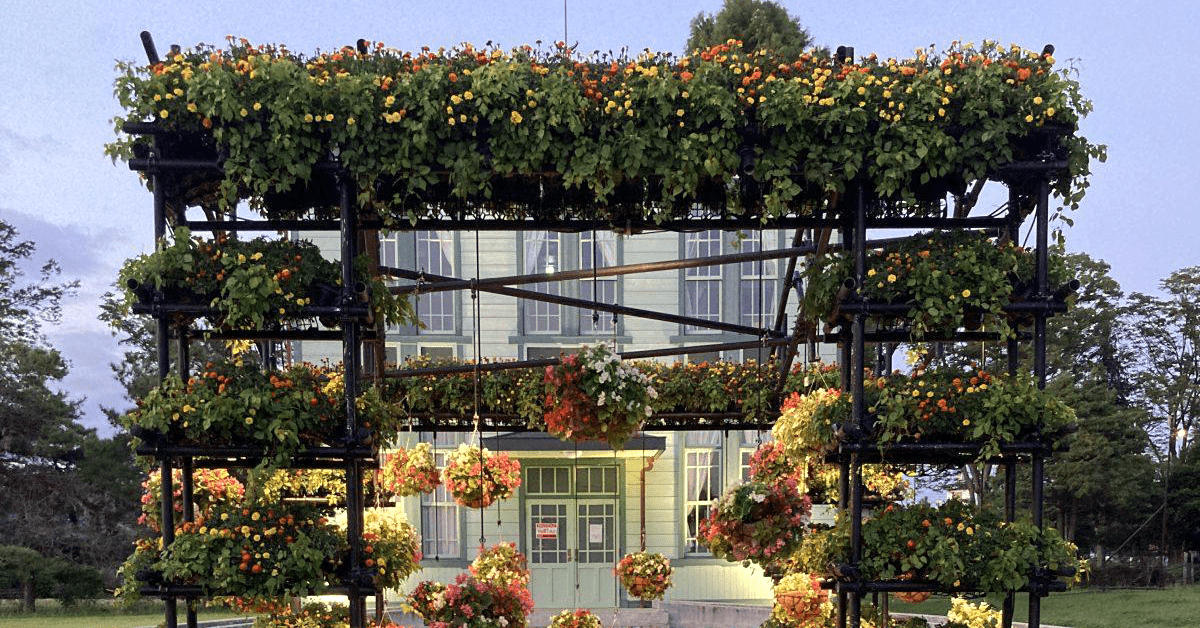

「装飾」から考える「花飾建築」とは 「装飾」とは、飾ること。美しく装うこと。また、その装い・飾り。「愛着」とはなれ親しんだものに深く心が引かれること。を意味します。 私事になりますが、現在、行田市内花き農家応援花いっぱい運動に取り組んでいます。ヴェールカフェ(旧忍町信用組合)や忍城を装飾する「花飾《かしょく》建築」と題した花台を制作しました。そのため、装飾について考えることがしばしばありました。9月に亡くなられた英エリザベス女王が、生前使用していた装飾品に大英帝国王冠があります。この王冠は、女王が戴冠式から着用されていたもので、ジョージ6世から譲り受け女王のために再デザインされたものです。国葬の際、女王の棺の上に、宝石の散りばめられた王冠が飾られていたのがとても印象的でした。 ファッションも建築も装飾されることで注目される 私が専門とする建築の分野では、「建築装飾」という言葉が使われます。鬼瓦や風見鶏のような厄除け魔除けのために取り付けられたり、欄間や襖のようにインテリアとして設えたり、構造体や間取りなど実用的機能に関係しない建築表現を指します。また、建築物を飾りつけるものとしては、ハロウィンやクリスマスのイルミネーション、お正月に飾るしめ縄や門松などがあります。東京タワーを事例に挙げてみると、建設当初、しばしば4本の稜線を電球で点灯。1964年のオリンピック以降、毎日点灯、都市の高層化により目立たなくなる。1989年、石井幹子氏による季節感を取り入れたライトアップの開始。2013年、増上寺のプロジェクションマッピングの背景に活用される。このように東京タワーは、電気によって装飾されることで、ときには都市の主役のように、ときには脇役のように捉えられてきました。装飾は、その季節や時代のトレンドを取り入れつつ、伝統を重んじながら発展してきました。ファッションも建築も装飾されることで注目されます。そして、その装飾された人、建物、街への愛着へと結びつきます。私の研究室で制作した「花飾建築」も旧忍町信用組合や忍城、そして行田市への愛着に繋がればいいなと思います。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2022年11月4日号)掲載 Profile 大竹 由夏 (おおたけ ゆか)建設学科講師筑波大学博士後期課程修了。博士(デザイン学)。一級建築士。筑波大学博士特別研究員を経て現職。 関連リンク 行田市花いっぱい運動 地域との交流を通じて得た学び 建設学科 デザイン・空間表現研究室(大竹研究室) 建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】D2C時代のものづくり

「D2C」の潮流 皆さんは「D2C」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?「D2C」とは「Direct to Consumer」(消費者に直接届ける)の略で、米国を中心に流行が始まっている新しい製品の販売、消費の動向です。「D2C」ブランドの特徴は原則小売店を介さずに、製造者が自社のwebサイトから直接消費者に販売する形態にあります。 「D2C」を代表するブランドとしては寝具の「Casper」、眼鏡の「Warby Parker」、日本でも若い世代を中心に支持を集めている、スニーカーの「Allbirds」などが挙げられます。 ではこれらの製品ジャンルは既に多くの製造者が古くから製品を供給しているにも関わらず、なぜこうした新興のブランドが誕生し消費者の支持を集めているのでしょうか。その背景にあるのはSNSの存在とサスティナビリティ(持続可能性)意識の普及にあると考えられます。 「Instagram」などのSNSの普及は、自分の持ち物を世界中の多くの人に見てもらう機会を生み出しました。それに従い、高価なものを自慢するのではなく「自分らしい」ものを選びたいというニーズ、そしてものを買うからにはそれを選んだ「確かな理由付け」が欲しいというニーズが消費者から求められるようになりました。 それに対し、例えば前述の「Warby Parker」は無償で5日間、5種類の試着用眼鏡を消費者の自宅に送付し、消費者はそれを試着してSNSに投稿し、その反応を見て自分に似合う眼鏡を選ぶ。といった新しい消費のスタイルを生み出しました。 そして「Allbirds」のスニーカーは、製品の製造から廃棄されるまでのCO2排出量を製品毎に公表し、消費者が出来るだけ環境負荷の少ない製品を選択できる仕組みを作っています。製品を購入し消費する以上、地球環境に対して何らかの悪影響を与えることは避けられませんが、このサスティナビリティに出来るだけ配慮してものづくりを行う企業姿勢が、環境意識に敏感な若い世代の支持を集めている理由であるといって良いでしょう。 こうしたD2Cの流行から考えられることは、消費者向けの製品開発は「小品種、大量生産」から「中品種、中量生産」、さらに「多品種、少量生産」の潮流へ向かっているということです。 これからの「ものづくり」教育 ではこの潮流に対して「ものづくり」教育はどのように応えていくべきでしょうか。「多品種、少量生産」の製品開発のためには、消費者個々のニーズを汲み取り、それをデザインに落とし込むユーザーリサーチ技術の研究や、サスティナビリティに配慮した素材を活用したデザインの研究が必要です。また少量生産に適した新しい生産プロセスの研究、あるいは手作りのプロセスによるものづくりの復権が考えられます。 従来「理系は人間の行動に対する想像力が弱く、文系は科学技術の進歩に対する理解力が足りない」と言われてきました。しかしこれからのものづくりに求められるのは、文理の枠を超えて消費者の行動、ニーズを理解した上で、最新の科学技術の進歩を享受した製品開発が出来るクロスオーバー型の人材であると言えるでしょう。ものつくり大学では2022年度より「教養教育センター」を設立し、従来の強みを活かしつつ分野をクロスオーバーする知を身につけた人材育成を目指しています。D2C時代のものづくりを切り拓く本学の教育展開にご期待ください。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2022年10月7日号)掲載 Profile 町田 由徳 (まちだ よしのり) 教養教育センター・情報メカトロニクス学科准教授 東京造形大学デザイン学科卒業後、デザイン事務所勤務、岡崎女子短期大学准教授等を経て、2020年より現職。専門はプロダクトデザイン。 関連リンク 教養教育センターWEBページ 情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】コンクリートの未来に向けて

転換点を迎えたコンクリート コンクリートは、現代のインフラ構築において不可欠な構造材料です。コンクリートの構成材料は、一般には水、セメント、細骨材(砂)、荒骨材(砂利)と少量のセメント分散効果のある液剤(化学混和剤)の5つになります。このうち、水、細骨材および粗骨材は、特殊な環境を除いて地球上のあらゆるところで採取できます。また、構造材料には、ほかに木材や鋼材が代表的ですが、我が国においては単位体積あたりではコンクリートが最も安価です。 これに加えて、適切な材料を使って練混ぜ、施工および養生を行えば、大きな圧縮強度が得られ、長大な構造物を重力に逆らわない自由な造形で構築することが可能です。 こうした特性が、広範に使われている所以なのかもしれません。しかしながら、昨今では施工人員の不足や環境負荷低減への対応が喫緊の課題となっており、大きな転換点を迎えています。 コンクリートの施行の変容 コンクリート工事は、機械化が進んでいるものの、未だに多くの作業を人力に頼る部分が大きいです。ある程度の構造物であれば、コンクリートを打込む部位1か所につき20名ほどの作業者が必要とされる場合もあります。一方で、作業者の高齢化や若年入職者の減少など、今後ますます人員が不足する可能性が高くなっています。 実習でコンクリートを打設している様子 この対策のために、ロボットの活用や更なる機械化施工に加え、3Dプリンティングの技術の開発など、各所で様々な取り組みが活発化しており、近い将来には多くの作業者が見られた建設現場の風景が変わる可能性を秘めています。 コンクリートの環境負荷低減 冒頭で述べたように、コンクリートは総合的には最も合理的な構造材料と言えます。一方で、セメントの製造には多くの二酸化炭素を排出し、地球環境保護の観点からは、いかに抑制するかが喫緊の課題となっています。業界の取り組みにより、徐々に改善されつつありますが、今後も引き続き検討していく必要があるでしょう。 また、セメントの代替として、高炉スラグ微粉末(鉄鋼生産の副産物)やフライアッシュ(石炭火力発電所等で副産される石炭灰)を大量に置換して、従前のセメントを用いたコンクリートと同等の性能を得る技術など、各所で多くの研究が行われています。 一方で、解体後のコンクリート塊は、従来より再生砕石等でほぼ全量がリサイクルされてきましたが、より環境負荷低減を図る上でもさらなる構造物の長寿命化や新たなリサイクル方法など、様々な技術が開発されつつあります。これらの研究開発が、コンクリートの未来に向けて大きな展開につながることが期待されています。 コンクリートの未来に向けて 現代のコンクリートが登場して100年ほど経過し、歴史的にも大きな転換点を迎えている状況ですが、これに代わる合理性を持った構造材料の登場には至っておらず、今後も当分の間多くの構造物で使われるものと思われます。 一方で、社会の変容のスピードは速く、これに追随して変化していかなければ、時代に取り残された技術となってしまいます。当研究室としても、新たなコンクリートの未来に向けて学生諸君とともに様々な課題解決のために研究活動に取り組んでいきたいと考えます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年3月3日号)掲載 Profile 大塚 秀三(おおつか しゅうぞう) 建設学科教授 川口通正建築研究所を経て2005年ものつくり大学技能工芸学部建設技能工芸学科卒業(社会人入学、1期生)。2013年日本大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。2018年4月より現職。専門は建築材料施工、コンクリート工学。 関連リンク ・建設学科WEBページ・建設学科 建築材料施工研究室(大塚研究室)

-

【知・技の創造】AIらしさ 人間らしさ

AIの発展 AIが描いた未来のものつくり大学(編集部作成) 2022年は人工知能(AI)の発展が広く世間に知れ渡る年となりました。まず、夏頃に画像生成を行うAIが複数登場しました。画像生成AIは任意のテキストを与えられるとその内容に合わせた画像を作り出すことができるもので、生成された画像がまるで人の手で描いたような精度を持つことで話題となりました。実際、AIで生成した画像であることを隠して応募された絵が米国アートコンテストのデジタル絵画部門で人間の描いた絵を押し除けて1位を取る、といった出来事が起きています。また、9月には英語や日本語に限らず様々な言語の音声の高精度な文字起こしができる音声認識AIが公開されました。さらに、11月には高性能な対話型AIが登場し、人間と違和感のないテキスト対話を行うことができる性能を示しました。これまでコンピュータシステムとの対話では対話を続けるうちに人間が不自然さを感じる要領を得ない返答が出力されてしまい対話破綻が生じることが常でしたが、この対話型AIは文脈を踏まえた上で流暢な言葉で回答を生成しており、人間同士の対話と遜色ないやりとりを見せています。 ここで注意しておきたいのは、AIは誤りのない正解を出力しているのではなく、場面に応じて確率的にそれらしい出力をしているに過ぎないということです。 例えば、音声認識AIはきちんと聞き取れない部分があると文法的に誤りにならないように単語を適当に補って出力することがあります。対話型AIは私が「『桃太郎』のあらすじを教えて?」と尋ねると、「『桃太郎』は日本の民話の一つで、主人公の桃太郎は、桃の盗人として知られる少年です。彼は、7人の姉妹を持つ母親を支えるために、毎日森から桃を盗んで帰ってきます。」云々と言った内容をとうとうと披露してくれました。これらは厳密には誤った出力です。 AIらしさとは これまでのAIは、生成した絵が理解し難い前衛的なものに見えたり、音声認識結果に言語としておかしな部分があったり、対話がまともに続かなかったりといった「AIだから仕方ない」という点でAIらしさを感じさせていました。 しかし、昨年登場したAIたちはそのようなAIらしさとは無縁の人間らしさを感じさせます。音声認識AIの単語の補完は人間の空耳のような働きですし、前述の対話型AIの回答は『桃太郎』を知らない人が即興で物語を作っているような妙な人間味があります。つまり、正しくない内容であっても文脈に矛盾なく流暢に出力されると人間らしさを感じてしまうのです。 さて、このような人間らしいAIが日常生活に入ってくるようになると、我々は対話相手が人間かAIか判別できなくなってしまうのでしょうか。私の研究している音声インタラクション分野では人間同士の会話では返答までに少し間が開くと不同意を表すとされていて、そのような些細な部分から様々なことを読み取った上で人間はコミュニケーションをとっています。AIを日常的に相手にするようになれば、我々は何かしらの情報を基に新たなAIらしさを感じ取るようになると私は考えています。AIが日常に溶け込んだそのような日々の到来が楽しみです。 埼玉新聞「ものつくり大学 知・技の創造」(2023年2月3日号)掲載 Profile 石本 祐一(いしもと ゆういち)情報メカトロニクス学科准教授北陸先端科学技術大学院大学博士後期課程修了。博士(情報科学)。国立情報学研究所、国立国語研究所等を経て2022年4月より現職。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】省エネからウェルネスへ

「久保君、これからの建築物はデザインや構造だけではなく、省エネルギーを考えなければ建設することができなくなる時代がやってくるよ」――これは筆者が大学3年生の時に、後に師匠となる元明治大学建築学科 加治屋亮一教授が述べられた言葉です。 当時の私は、エネルギーって何だろう、というくらいの認識でピンと来ていませんでしたが、現に、令和4年6月17日に公布された建築物省エネ法改正では、これから建築しようとする建築物には、エネルギー消費性能の一層の向上を図ることが建築主に求められています。 つまり加治屋教授が20数年前に述べられていたことが現実になったわけです。改正建築物省エネ法は省エネルギーを意識した設計を今後、必ず行っていく必要があることを意味しており、換言すれば、現代では省エネルギー建築は当たり前となる時代になったといえます。 一方で、2019年4月に施行された働き方改革関連法案は、一億総活躍社会を実現するための改革であり、労働力不足解消のために、①非正規社員と正社員との格差是正、②高齢者の積極的な就労促進、そして、③ワーカーの長時間労働の解消を課題として挙げられています。このうち、3つ目のワーカーの長時間労働の解消は、単に長時間労働を減らすだけではなく、ワーカーの労働生産性を高めて効率良く働くことを意味しています。 私は10年ほど前からワーカーの生産性を高めるオフィス空間に関する研究を行ってきました。ワーカーが働きやすい空間というのは、例えばワーカー同士が気軽に利用できるリフレッシュコーナーの充実や、快適なトイレの充足や機能性の充実、食事のための快適な空間の提供が挙げられます。さらに、建物内や敷地内にワーカーの運動促進・支援機能(オフィス内や敷地内にスポーツ施設がある、運動後のシャワールームの充実、等)を有することで、ワーカーの健康性を維持、向上させることが期待できます。 近年建築されるオフィスは、省エネルギーやレジリエンスは「当たり前性能」であり、ワーカーの生産性を高めるための多くの施設や設備が導入されています。いうまでもなく、建物のオーナーは所有するテナントビルで高い家賃収入を得ることを考えます。そのためには、テナントに入居するワーカーの充実度を高める必要があります。 現在私は建築設備業界や不動産業界と連携して、環境不動産(環境を考慮した不動産)の経済的便益について研究を行っています。250件を超えるオフィスビルを対象に、そのオフィスの環境性能を点数付し、その点数と建物の価値に影響を及ぼすと考えられる不動産賃料の関係について分析しています。最新の研究では、建物の環境性能が高いほど、不動産賃料が高いことを明らかにしました。これはつまり、ワーカーサイドは健康性や快適性が高まったことで労働生産性が向上し、オーナーサイドは高い不動産賃料が得られることとなり、両サイドともに好循環が生まれることになります。 加治屋教授の発言から四半世紀過ぎた今、私は研究室の学生には、「今後は、省エネルギーはもとより、ワーカーのウェルネスが求められる時代となっていく」と伝えています。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2023年1月13日号)掲載 Profile 久保 隆太郎 (くぼ りゅうたろう)建設学科 准教授・博士(工学) 明治大学大学院博士後期課程修了。日建設計総合研究所 主任研究員を経て、2018年より現職。専門は建築設備、エネルギーマネジメント。 関連リンク 建設学科WEBページ 建設学科 建築環境設備研究室(久保研究室)

-

【知・技の創造】日本の原風景

JR高崎線・吹上駅からものつくり大学(行田市)に至る開けた田野の中ほどに「真摯さの道」がある。上越新幹線の高架へと続く200メートルほどの農道である。ことに夕景は美しく、清明な上州の山並み、時に富士の高嶺さえ仰ぐことができる。 JR吹上駅からものつくり大学に至る「真摯さの道」(筆者撮影) そこはマネジメントの父・ドラッカーの翻訳者で日本での分身ともされた、今は亡き上田惇生先生(ものつくり大学名誉教授)が、integrityの訳語を想起した道である。上田先生は若き日俳句に親しんだ人でもあり、一つの語彙が浮かぶのを忍耐強く待ち続け、ついに大学からの帰路、この道で「真摯さ」を呼び寄せたのだった。 ドラッカー(左)と上田惇生名誉教授(右) 生前の上田先生とこの道を歩いたことがある。心の内で生きる諄朴な日本の原風景そのままであり、原語の熱源を不思議なほど直にとらえることができた。 ドラッカーの遺産 現在世界はコロナ禍に際して、新しく文明社会を始めなければならないほどの分水嶺《ぶんすいれい》に立たされている。その点で、晩年のドラッカーが「テクノロジスト」というコンセプトを残してくれたのは、とりわけ日本人にとってかけがえのない遺産であった。 テクノロジストとは巧みにものを作る人というのみではない。ものを作るとは、言うまでもなく高度な精神によって統合された仕事である。ものづくりを外側から眺めると一つの行動だが、その実相は一人ひとりの内面で営まれている。 昨今DX(デジタルトランスフォーメーション)やAI(人工知能)が大流行である。だが、高度に組織化された情報も、最終的に実行するのも人間なら、享受するのも人間である。いや、かえってテクノロジーの進展するほどに、人間の存在感は増していくはずである。 教養あるテクノロジストのために 本年度新設されたものつくり大学教養教育センターは、テクノロジストのための教養教育を掲げている。教養というと書物が想起されるが、そればかりではない。それは徹底した知と行の合一の道である。そうであるならば、手早く片付けてしまうわけにはいかない、一生を賭けた大事業となるだろう。 ドラッカーはテクノロジストのもつべき一種の社会的知性としても、「真摯さ」を重視していた。その証拠に、彼は頭脳の明晰さよりも、真摯さの方を重く見て、個が現実社会を生き抜いていく上でよほどあてになると述べている。それは、生きるという根底的な理由と結ばれた精神的王道でもあったことに思いが至る。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 教養教育センターWEBページ

-

【知・技の創造】装飾が愛着に繋がる

「装飾」から考える「花飾建築」とは 「装飾」とは、飾ること。美しく装うこと。また、その装い・飾り。「愛着」とはなれ親しんだものに深く心が引かれること。を意味します。 私事になりますが、現在、行田市内花き農家応援花いっぱい運動に取り組んでいます。ヴェールカフェ(旧忍町信用組合)や忍城を装飾する「花飾《かしょく》建築」と題した花台を制作しました。そのため、装飾について考えることがしばしばありました。9月に亡くなられた英エリザベス女王が、生前使用していた装飾品に大英帝国王冠があります。この王冠は、女王が戴冠式から着用されていたもので、ジョージ6世から譲り受け女王のために再デザインされたものです。国葬の際、女王の棺の上に、宝石の散りばめられた王冠が飾られていたのがとても印象的でした。 ファッションも建築も装飾されることで注目される 私が専門とする建築の分野では、「建築装飾」という言葉が使われます。鬼瓦や風見鶏のような厄除け魔除けのために取り付けられたり、欄間や襖のようにインテリアとして設えたり、構造体や間取りなど実用的機能に関係しない建築表現を指します。また、建築物を飾りつけるものとしては、ハロウィンやクリスマスのイルミネーション、お正月に飾るしめ縄や門松などがあります。東京タワーを事例に挙げてみると、建設当初、しばしば4本の稜線を電球で点灯。1964年のオリンピック以降、毎日点灯、都市の高層化により目立たなくなる。1989年、石井幹子氏による季節感を取り入れたライトアップの開始。2013年、増上寺のプロジェクションマッピングの背景に活用される。このように東京タワーは、電気によって装飾されることで、ときには都市の主役のように、ときには脇役のように捉えられてきました。装飾は、その季節や時代のトレンドを取り入れつつ、伝統を重んじながら発展してきました。ファッションも建築も装飾されることで注目されます。そして、その装飾された人、建物、街への愛着へと結びつきます。私の研究室で制作した「花飾建築」も旧忍町信用組合や忍城、そして行田市への愛着に繋がればいいなと思います。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2022年11月4日号)掲載 Profile 大竹 由夏 (おおたけ ゆか)建設学科講師筑波大学博士後期課程修了。博士(デザイン学)。一級建築士。筑波大学博士特別研究員を経て現職。 関連リンク 行田市花いっぱい運動 地域との交流を通じて得た学び 建設学科 デザイン・空間表現研究室(大竹研究室) 建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】D2C時代のものづくり

「D2C」の潮流 皆さんは「D2C」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?「D2C」とは「Direct to Consumer」(消費者に直接届ける)の略で、米国を中心に流行が始まっている新しい製品の販売、消費の動向です。「D2C」ブランドの特徴は原則小売店を介さずに、製造者が自社のwebサイトから直接消費者に販売する形態にあります。 「D2C」を代表するブランドとしては寝具の「Casper」、眼鏡の「Warby Parker」、日本でも若い世代を中心に支持を集めている、スニーカーの「Allbirds」などが挙げられます。 ではこれらの製品ジャンルは既に多くの製造者が古くから製品を供給しているにも関わらず、なぜこうした新興のブランドが誕生し消費者の支持を集めているのでしょうか。その背景にあるのはSNSの存在とサスティナビリティ(持続可能性)意識の普及にあると考えられます。 「Instagram」などのSNSの普及は、自分の持ち物を世界中の多くの人に見てもらう機会を生み出しました。それに従い、高価なものを自慢するのではなく「自分らしい」ものを選びたいというニーズ、そしてものを買うからにはそれを選んだ「確かな理由付け」が欲しいというニーズが消費者から求められるようになりました。 それに対し、例えば前述の「Warby Parker」は無償で5日間、5種類の試着用眼鏡を消費者の自宅に送付し、消費者はそれを試着してSNSに投稿し、その反応を見て自分に似合う眼鏡を選ぶ。といった新しい消費のスタイルを生み出しました。 そして「Allbirds」のスニーカーは、製品の製造から廃棄されるまでのCO2排出量を製品毎に公表し、消費者が出来るだけ環境負荷の少ない製品を選択できる仕組みを作っています。製品を購入し消費する以上、地球環境に対して何らかの悪影響を与えることは避けられませんが、このサスティナビリティに出来るだけ配慮してものづくりを行う企業姿勢が、環境意識に敏感な若い世代の支持を集めている理由であるといって良いでしょう。 こうしたD2Cの流行から考えられることは、消費者向けの製品開発は「小品種、大量生産」から「中品種、中量生産」、さらに「多品種、少量生産」の潮流へ向かっているということです。 これからの「ものづくり」教育 ではこの潮流に対して「ものづくり」教育はどのように応えていくべきでしょうか。「多品種、少量生産」の製品開発のためには、消費者個々のニーズを汲み取り、それをデザインに落とし込むユーザーリサーチ技術の研究や、サスティナビリティに配慮した素材を活用したデザインの研究が必要です。また少量生産に適した新しい生産プロセスの研究、あるいは手作りのプロセスによるものづくりの復権が考えられます。 従来「理系は人間の行動に対する想像力が弱く、文系は科学技術の進歩に対する理解力が足りない」と言われてきました。しかしこれからのものづくりに求められるのは、文理の枠を超えて消費者の行動、ニーズを理解した上で、最新の科学技術の進歩を享受した製品開発が出来るクロスオーバー型の人材であると言えるでしょう。ものつくり大学では2022年度より「教養教育センター」を設立し、従来の強みを活かしつつ分野をクロスオーバーする知を身につけた人材育成を目指しています。D2C時代のものづくりを切り拓く本学の教育展開にご期待ください。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2022年10月7日号)掲載 Profile 町田 由徳 (まちだ よしのり) 教養教育センター・情報メカトロニクス学科准教授 東京造形大学デザイン学科卒業後、デザイン事務所勤務、岡崎女子短期大学准教授等を経て、2020年より現職。専門はプロダクトデザイン。 関連リンク 教養教育センターWEBページ 情報メカトロニクス学科WEBページ