#建設学科

- 新着順

- 人気順

-

【知・技の創造】非破壊検査が開く可能性

コンクリート構造物の老朽化の対応 現在、高度経済成長期以降に整備された大量のインフラの老朽化が深刻になっており、建設から50年以上経過した構造物が増加しています。「国土交通省白書」では、損傷発生後に補修する「事後保全」から、損傷が軽微な段階で補修を行う「予防保全」に転換することを打ち出しています。そのためには、劣化の状況を目視だけでなく、非破壊検査を活用することが重要になってきます。さらに、深刻な労働者不足に対応するために、AIの活用や、ロボット化の技術が必要不可欠になります。 共同研究の紹介 コンクリート構造物の耐久性は、使用するコンクリートの性能に大きく左右されます。そこで、まずはコンクリート構造物をつくる段階からAI等を活用した技術が研究、実用化されています。近年、生コンの全数の流動性をリアルタイムで確認できる技術が開発され、流れている生コンの画像解析とAIを活用したもの、センサを取り付け流れる生コンの抵抗を測定する方法などがあります。私は流れてくる生コンの抵抗を測定する方法で(株)フジタと共同研究を行っています。幅の異なる金属棒にセンサを取り付け、それぞれの金属棒の生コンが流れる際に受ける抵抗値を測定・解析し、ビンガムモデルを用いて流動性を評価する方法です。現在、施工現場で実用化実験を行っているところです。 次に、コンクリート構造物の劣化調査では、高速道路のコンクリート床版の劣化に着目し、私はコンクリート床版の内部劣化を調査する衝撃弾性波法の自動打撃装置の開発を(株)ネクスコ東日本エンジニアリング、リック(株)、(株)シーテックと共同研究を行っています。衝撃弾性波法は、コンクリート面を鋼球などで打撃し、衝撃により発生した弾性波をコンクリート面に受信センサとして設置した加速度計により受信して、コンクリート内部等の状態を推定する試験方法ですが、実構造物での適用事例が少ないです。また、打撃・受信方法についても従来の人力ではなく、一定の力でコンクリート面を打撃でき、弾性波を正しく受信できる機構を持つ自動打撃装置を開発しました。現場実装に向け、実橋梁による検証や、容易な測定手法、評価方法の確立に取り組んでいます。 非破壊検査への今後の期待 現在、様々な方法でコンクリートを壊さずに調べることのできる非破壊検査技術が研究・実用化しています。今後は、更なるAIやロボットの活用、これら非破壊試験方法のJIS(日本産業規格)やNDIS(日本非破壊検査協会規格)などの標準化、そして若手技術者の育成に力を入れ、国土を守る役割を担えたらと思う次第です。埼玉新聞「知・技の創造」(2026年1月9日号)掲載 Profile 澤本 武博(さわもと たけひろ)建設学科教授 東京理科大学卒業、同大学院博士後期課程修了、博士(工学)。若築建設株式会社、東京理科大学助手を経て、2005年着任、19年より学長補佐、22年より教養教育センター長。

-

【知・技の創造】ブルーチェアと皆野町

色鮮やかな「みなのんち」 埼玉県秩父盆地に位置する皆野町では、森林資源の循環と地域交流をテーマにした取り組みが進められています。その拠点となるのが、皆野駅前にある移住相談センター「みなのんち」です。移住希望者と地域住民が気軽に立ち寄れる場所として改修されましたが、より親しみやすく魅力ある空間とすることが課題でした。 私たちはその一環として、町内の製材工場から提供された端材を活用し、子どもたちを対象に「イスづくりワークショップ」を企画しました。小学五年生から中学生までが参加し、役場職員や地域おこし協力隊、そして私たち大学生が協力して進めました。完成したイスの一部は「みなのんち」に常設し、残りは参加者が自宅に持ち帰る仕組みとしました。施設に置いたものは町のイメージカラーの青で仕上げ、「みなのブルーチェア」と名付けました。 当日は子どもたちが思い思いの色を選び、真剣な表情で組み立てに挑みました。材料の不足で急な調整が必要になったり、木材の節をどう扱うか迷ったりする場面もありましたが、そのたびに学生と子どもたちが一緒に考え、工夫を重ねていきました。完成したイスに腰掛けたときの誇らしげな笑顔は忘れられません。アンケートでも「楽しかった」「またやりたい」という声が多く寄せられました。 次の世代へつなげること こうしたワークショップは、子どもたちにものづくりの楽しさを伝えることが主な目的でした。しかし、ふり返ると最も大きな学びを得たのは、実は運営側の学生だったのではないかと感じています。部材の準備や加工方法の検討、当日の進行計画や資料づくり、さらに地域の方々との調整など、授業では経験できない実践的な課題に向き合いました。現場での予想外のトラブルにも対応し、参加者に安心して取り組んでもらえるよう工夫を凝らす過程は、ものづくりの技術以上に貴重な学びを与えてくれました。 森林資源を無駄にしない端材の活用、地域の人々との交流、子どもたちの体験。これらはいずれも大切な目的でしたが、その裏で学生自身が大きく成長できたことが、このプロジェクトの思わぬ成果だったと実感しています。 「みなのんち」に置かれた青いイスは、町の象徴であると同時に、私たち学生にとっても学びの証です。この小さな家具が、地域への愛着や次世代への継承のきっかけとなることを願っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年11月7日号)掲載 Profile 大竹 由夏(おおたけ ゆか)建設学科講師筑波大学博士後期課程修了。博士(デザイン学)。一級建築士。筑波大学博士特別研究員を経て現職。

-

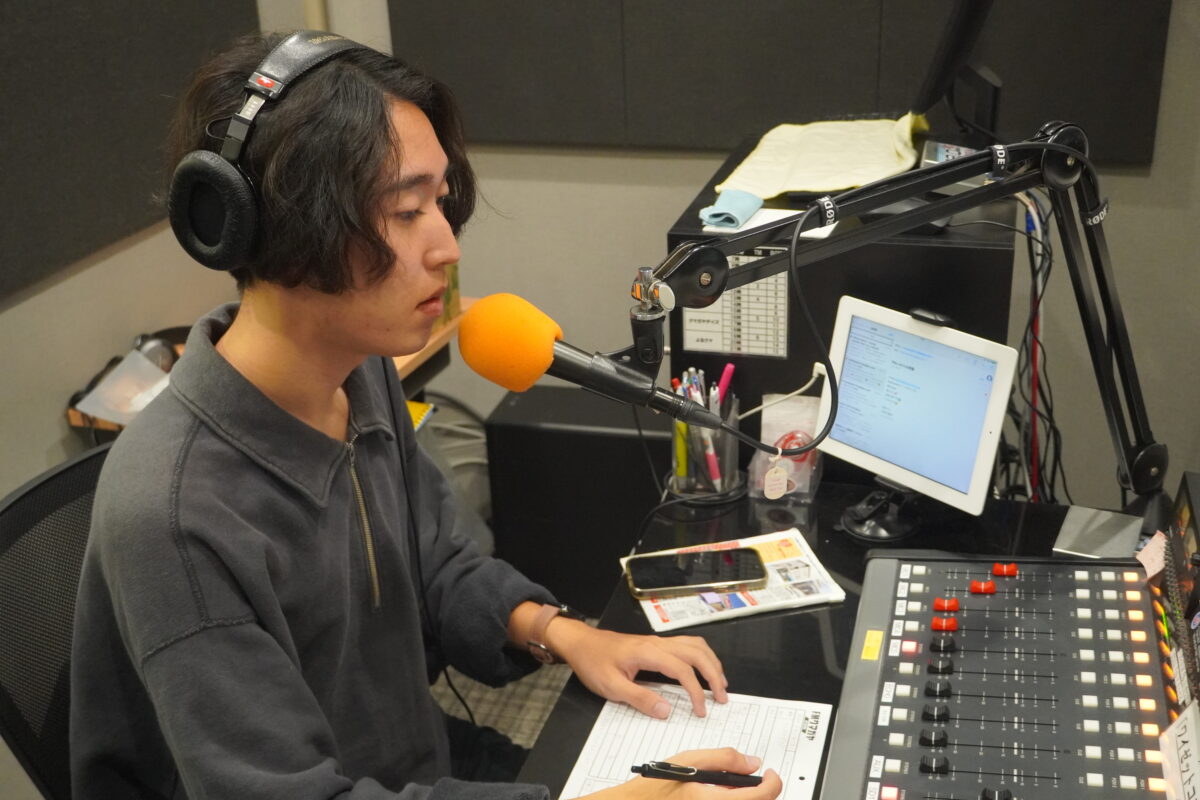

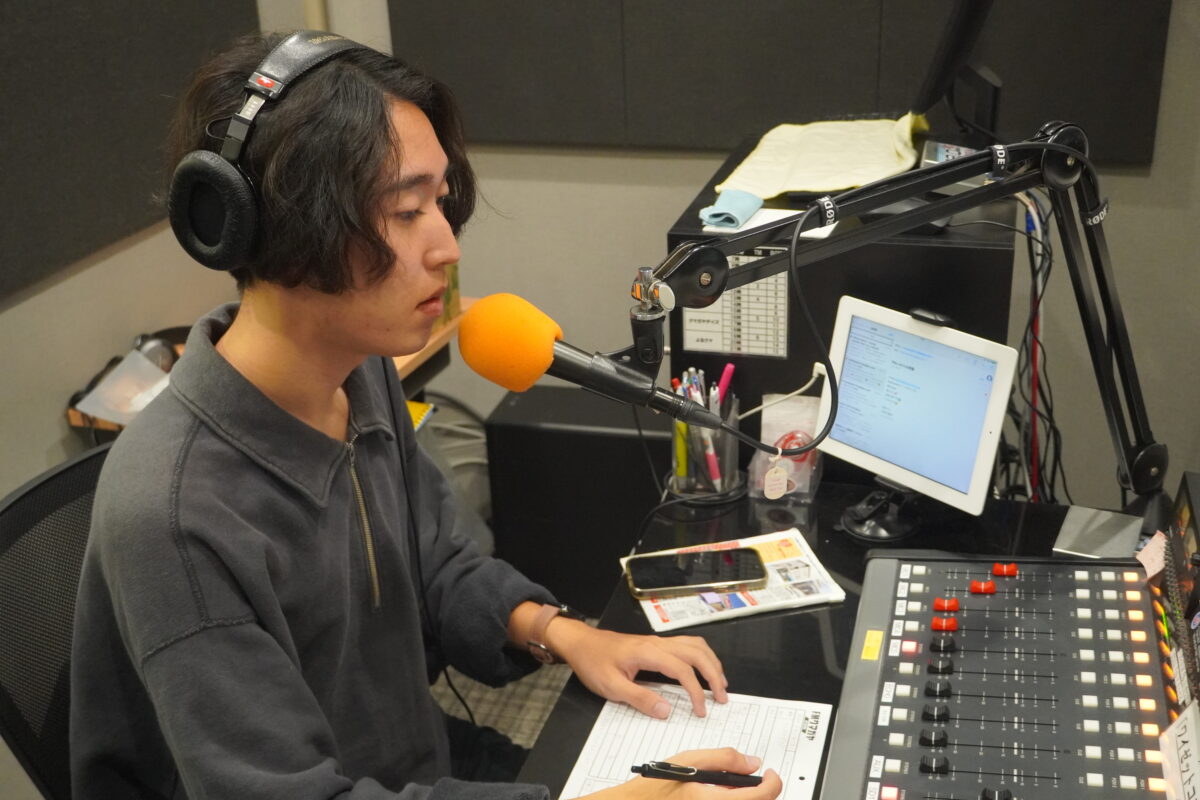

手を動かす「ものづくり」から、考える「仕組みづくり」に~料理研究サークル、ラジオパーソナリティー、そして商店街の活性化に取り組んで見えたこと~

Introduction 学内外で多岐にわたる活動に取り組んでいる和田燿(ひかる)さん(建設学科4年・田尻研究室)。ラジオパーソナリティーなど、ものつくり大学の学生として稀有な分野に挑戦してきた和田さんにインタビューしました。 やりたいことを実現できる環境があるものつくり大学 現在、田尻研究室でまちづくりの一環として商店街の活性化プロジェクトに取り組んでいるほか、料理研究サークルの代表やFMクマガヤのラジオパーソナリティーとして活動しています。この大学生活を通じ、ものつくり大学には「やりたいことを実現できる環境」が存在し、意欲と行動が伴えば、教職員の方から地域の方まで誰でも協力してくれると実感しています。もともと建築系を学びたい気持ちがあり、ものつくり大学を選びましたが、進学の決め手は、オープンキャンパスでの体験でした。特に響いたのは、田尻教授による建設学科の説明と、その後の先輩方によるキャンパスツアーです。先輩方が心から楽しそうに大学の魅力を語る姿は印象に残っています。特に「溶接のいいところ」を熱弁してくださった女性の先輩の姿からは、「本当に好きでやっているのだな」という情熱が伝わってきました。「この大学なら、真に楽しんで勉強できる」と確信し、進学を決めました。 碧蓮祭から誕生した「料理研究サークル」 大学1年で初めて学園祭である碧蓮(へきれん)祭に参加したとき、イベントとしての土台となるステージのイベントや出展物の面白さはずば抜けていると感じました。しかし、イベントに欠かせない飲食店があまり賑わっていない印象を受けました。人が並んでいるのは主に外部からの出店で、学生主体の飲食店の盛り上がりが欠けていたのです。そこで、「自分たちでその盛り上がりをつくろう」と思い、もともと料理が好きだったこともあり、1年生の12月にメンバーを集めて料理研究サークルを立ち上げました。「学祭で学生主体の飲食販売を盛り上げる」ことを目標に掲げました。料理研究サークルの活動を通して、好運な出会いもありました。サークル内でピザを作っていたところ、学生課の職員の方が、行田市内で特色あるピザ屋さんに連れて行ってくれたのです。これがきっかけで、私はそのピザ屋でアルバイトをすることになりました。「ピザが好き」「料理研究サークル」「ものつくり大学」という3つの要素を掛け合わせ、2年生の2023年6月にレンガで「移動式ピザ窯」をつくりました。レンガ1個が2.5㎏あり、合計で300~400個のレンガを買ったのですが、総重量が約1トンにも及び、かなり労働力を要しました。このピザ窯は常設できないため、組み立ててバラす形にしました。ピザ窯は30分ほどで組み立てられますが、建設棟の保管場所から運搬する作業を含めると2~3時間かかります。台車に載せられるだけのレンガを何度も往復して運び、みんなで数100個のレンガを頑張って積む作業をします。 レンガを積み上げて作ったピザ窯 このピザ窯は、碧蓮祭のほか、学内の留学生交流会やサークルの新入生歓迎会など様々なイベントで活躍し、碧蓮祭で飲食販売の盛り上がりをつくることができたと感じています。また、私がかかわっているFMクマガヤや商店街の活性化プロジェクトがきっかけで、大学外にピザを出店することもできました。私たちの出店により、ものつくり大学に興味を持っていただいたり、たくさんの方から純粋にピザの味を喜んでもらえたり、貴重な体験ができました。現在、料理研究サークルのメンバーは20人弱いて、一人ひとりパワーがあります。メンバーはみな決断や行動がスムーズで、課題が生じると自らで解決しようと動きます。対応力や行動力がある主体的なサークルだと感じています。 碧蓮祭でピザを販売する料理研究サークル(中央が和田さん) 碧蓮祭で販売したピザ ピザから繋がったFMクマガヤのパーソナリティー 2024年11月、アルバイト先のピザ屋が市内のお寺の縁日へ出店した際、学生である私のブースを設けてくださり、チャレンジメニューとしてオリジナルピザを販売しました。その時、FMクマガヤのパーソナリティーの方がピザ屋に取材に訪れていました。料理研究サークルを学外にもPRしたいと考えていたので、思い切ってサークルのPR方法について相談してみました。すると、「スタジオにおいでよ」と声をかけていただき、好運にも11月に「週刊フードラボ」という番組にサークルの仲間とゲスト出演することができました。初めてのラジオ出演は、シンプルに緊張しました。目の前にマイクがあるだけでこんなに話す内容が変わるんだという驚きがありました。マイクを前にすると普段の雑談や会話とは全く異なるベクトルが必要だと感じました。「週刊フードラボ」の番組内では、料理研究サークルの活動内容や今後の目標を多くの人に知ってもらえるよう意識して話をしました。翌月の12月には、クリスマスイベントの公開放送にも誘われ出演。そこでFMクマガヤの局長の宇野さんから「パーソナリティーをやってみないか?」と声をかけられました。自分がやれるものだとは思っていませんでしたが、「もらえるチャンスは全部取る」という衝動的な思いから、挑戦を決意。面接後に研修をFMクマガヤの代表の栗原さんから受けました。実際の放送中に受けたミキサー等の機械類の研修では、ミスが生放送に大きく影響してしまったのですが、ミスを受け止めつつ、生放送という場でどうつなげていくかの心構えを学びました。その後、2025年3月にパーソナリティーとなりました。 飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたい 現在、週2日ほど番組に携わっており、第3火曜日の19時から「りすチャン2025」という番組のナビゲーターも務めています。週に約6時間ものフリートークを行うため、日頃からネタを探し、メモを取るようにしています。思いついたことやあった出来事を箇条書きにし、そこから話を広げています。自分の中で思っているくだらないことを「こうなんですよね」とリスナーに語りかけることで、日常の中から何かをひねり出そうと努めています。夜の番組なので、多少の大学生らしいゆるさは許してほしいという気持ちがあります。大人になると忘れがちな気持ちや、「とりあえずやってみたい」という学生らしさをストレートに受け取ってもらいたいです。飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたいと思っています。私のように料理研究サークルの活動を外部に広げられたのは、たまたまだと思っています。発信できないだけで、ものつくり大学には木工や、機械いじりといった、各々が持つ個性が溢れています。ラジオという媒体を通じて、そうした学生の魅力を発信し、ものつくり大学の学生の「とがり」を出していきたいです。 学内にFMクマガヤのサテライトスタジオが 今月(2025年10月)からFMクマガヤのサテライトスタジオが学内の図書館・メディア情報センターに設置される予定です。碧蓮祭の1日目である10月25日に公開生放送が行われることになり、話が早く進んでいることに驚いています。私はサテライトスタジオ設置の話を知り、9月にメディア研究サークルを立ち上げ、図書館・メディア情報センター長の井坂教授に顧問をお願いしました。このサークルはラジオに限定せず、メディア全般を取り扱い、学生と地域のつながりを広げていく予定です。サテライトスタジオが実際にどう動くかは未知数ですが、行田とものつくり大学、そして学生の魅力を発信していきたいです。私以外に、主軸に立ってメインで動く学生も見つけていきたいです。こうした活動に前向きな学生が見つかれば、きちんと活動を継続していけると思います。10月25日の公開生放送では碧蓮祭に携わる人や団体の魅力を掘り下げていく予定です。 今までの活動で見えてきたもの 今後は、田尻研究室での取り組みに特に力を注いでいきたいと考えています。建築系を学びたくて進学したものの、サークル活動やラジオパーソナリティなどを通じ、実際に手を動かして「ものをつくる」よりも、いろいろ考えて「仕組みをつくる」ことに興味が移りました。田尻研究室は、物理的な「もの」をつくるような研究ではなく、「基盤の仕組みづくり」の研究室であり、考えることに重きを置いています。まちづくりや都市計画の分野が研究の中心です。私は、商店街の活性化に取り組んでおり、現在、先輩からプロジェクトを引き継ぎ、イベント等を運営する側となっています。この研究室で学ぶ中で、これからやるべきことも見つかりました。まずは学部卒と名乗るだけの能力を身に付けるために学びを深めたいです。また、以前は施工監理といった職種しか考えていませんでしたが、それ以外の可能性もあることを知りました。本当に自分がやりたいことを見つけるために、大学院へ進学し、より深く専門的な知識と考える力をつけたいと考えています。 挑戦や行動力の原点は「興味」 現在に至るまでの大学生活での挑戦や行動力の原点は、単純に「興味」です。「やったことのないこと」「簡単にやれないこと」をやってみる気持ちが強いです。料理研究サークルをつくったことが全てのはじまりでしたが、ラジオのパーソナリティーにしても、一つずつ行動したことに対して評価され、誘っていただく機会に恵まれました。一個ずつやったことに対して派生していった結果、今があります。これからは、今まで培った力や縁の一つ一つを大切にしつつ、田尻研究室の一員として研究活動を追求できればと思います。大学生活は「何もしないのはもったいない」と強く思います。なにかに興味をもち、やりたいと思ったら、まずはいったん口に出し、人に話してみることが大切です。たとえ無理そうでも、夢物語でも、話してみることで周囲の協力が集まり、話はどんどん広がっていくと実感しています。 関連リンク ・建設学科 まちづくり研究室(田尻研究室)・ものつくり大学料理研究サークル(@iot_oryouri)-Instagram

-

【知・技の創造】万博という円環

設計に込める構想 現在開催されている大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、その設計と構想には都市的・建築的な意義が込められています。夢洲という人工島に突如現れるこの仮設都市は、従来の都市構造─中心と周縁、効率と消費、競争と排除─の限界を浮き彫りにし、それを超克しようとする試みとして注目されています。 工事中の万博空撮写真 建築家・藤本壮介氏による会場デザインの最大の特徴は、その環状型の配置です。中央に巨大な回廊「リング」を据え、その下に各国・企業のパビリオンが点在する構成は、従来の軸線的・階層的な都市設計とは一線を画します。リング=円という構成は、古来より強い中心性を持つ完璧な形として、権威の象徴に多く用いられてきました。例えば、ローマのパンテオンでは、建物の中心から神を象徴する光が降り注ぐように設計されていますし、パリの都市構造も凱旋門などの記念碑を中心に据え、放射状・円環状の道路によってその中心性を強調しています。また、円形の都市や建築は、外部から内部を守る防御の形としても多用されてきました。中国の客家土楼という集合住宅は外敵から身を守る擁壁として機能し、イタリアのパルマノーバなどの要塞都市でも円形構成が見られます。 今後の可能性と近代都市 妹島和世氏と西沢立衛氏の設計による金沢21世紀美術館は、こうした歴史的な円形構成の意味を大きく転換させた建築として注目されました。この美術館では、円形を「すべての方向が正面」と捉え、複数の入り口を設け、外周の壁を全面ガラスとすることで視覚的な開放性を実現。内部には展示室が島のように等価に配置され、階層性のない空間が生まれています。 大阪・関西万博においても、中心近くに森が配置されているものの、動線の起点とはされず、体験として中心と周縁の境界は曖昧です。また、巨大なリングは幅があり、通路でありながら居場所にもなっており、2階に上がることもできます。その最高地点に登るとリング全体が見渡せ、周縁でありながら円全体が中心のような印象を与えます。地上レベルでは柱がグリッド状に林立し、どこからでも入場可能であることも大きな特徴です。こうした設計は訪問者に自由で非直線的な体験と印象を促し、階層性を前提とした近代都市モデルからの脱却を象徴しています。この万博が一時の夢にとどまるのか、それとも都市と建築の在り方を問い直す契機となるのかは、今後の実装と継承の意思にかかっています。私たちは、この人工島の風景から、持続可能で包摂的な空間づくりの可能性を汲み取ることができるでしょうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年9月5日号)掲載 Profile 岡田 公彦(おかだ きみひこ)建設学科教授 神奈川県横浜市生まれ。その後、旧大宮市(現さいたま市)で育つ。明治大学理工学部建築学科卒。専門は建築設計、デザイン、街づくり。

-

【知・技の創造】住宅の気密性能

隙間風のあれこれ 私は主に住宅の省エネ・快適・耐久性(防露・乾燥)の向上について研究しており、その一つに、住宅の気密性能(隙間の大きさ)に関する研究があります。住宅外表面の隙間が大きいと、その隙間からの外気の出入りによって、暖冷房エネルギーの増大を招き、冬期には足元に冷たい気流が生じて不快になります。これは外部風がない時でも生じます。冬期は室内の温度が外気に比べて高いので、住宅上方の隙間から室内空気が流出し、1階下方の隙間から外気が流出します。 隙間風の寒さに困っている方、またはより省エネにしたいけど、費用面で改修に躊躇されている方は、例えば1階の幅木下だけでも塞ぐ、あるいは床下に潜って壁下の手の届くところだけでも隙間を塞ぐ工事を行ってみてください。暖かくなったとの実感が得られるかを保証するのは難しいですが、暖房エネルギーは確実に減ります。 気密測定と建物の関係性 この住宅全体の隙間面積を測定する方法(気密測定)はJISで制定されています。室内の空気をファンで排気することを思い浮かべてください。気密性が良い(密閉性が高い)建物では少量の排気で、内外の気圧差(差圧)が大きくなり、気密性の悪い建物では、大量に排気しても、各所の隙間からどんどん外気が入ってくるので、あまり差圧がつかないことが想像できるかと思います。 この性質を利用したものが気密測定で、ファンの流量を3段階以上変えて、それぞれで得られる排気量と差圧の関係の累乗関数から、隙間面積に換算します。ただ、この測定には大きな排気ファンも含めて、それなりに高額な専用の器材が必要です。そこで、排気に台所のレンジファンを利用して簡易化できるのではと考えて、昨年、ある企業の支援を得て特許を取得し、廉価で販売し始めました。これには、測定器そのもののコストダウンだけでなく、コンパクト・簡易化したことで測定の人件費も大幅に下げられると見込んでいます。 レンジフードを利用した気密測定 建築は耐久性や断熱性など、実際に出来たものが設計の通りの性能なのかを確認することが難しい分野です。その中で、気密性能は完成後の現場測定で分かる性能です。また、木造住宅の場合は(吹付け断熱工法の場合を除くと)、工事全般の丁寧な施工が気密性能に影響するので、それを測る目安にもなると考えています。それゆえ、私は今後の全ての住宅で建築者が気密性能を確認してから住まい手に引き渡してほしいと思っています。今回開発した測定器がその一助になれば良いと思っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年7月8日号)掲載 Profile 松岡 大介(まつおか だいすけ)建設学科教授 東洋大学大学院博士前期課程修了。京都大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)・一級建築士。2017年4月より現職。専門は建築の温熱環境分野。

-

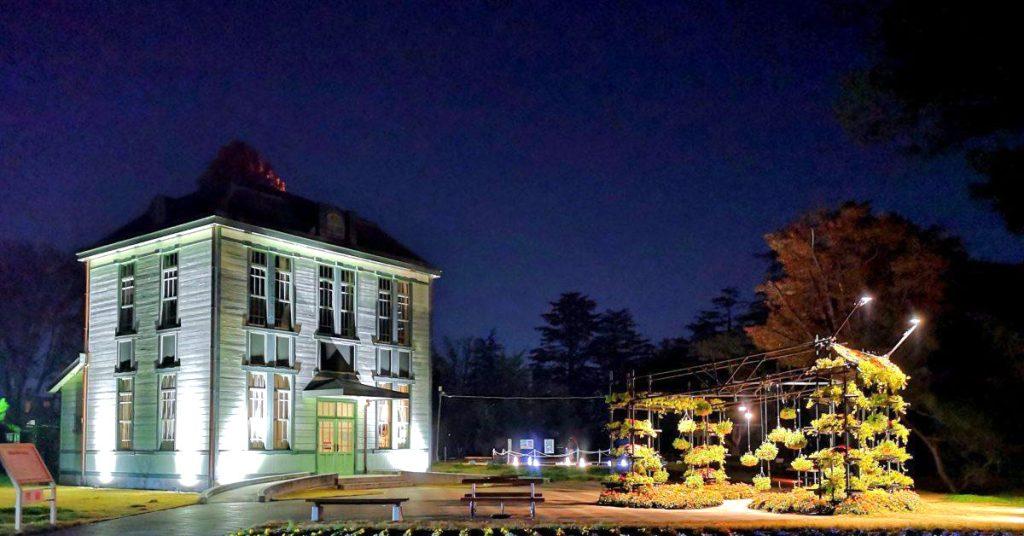

【知・技の創造】歴史的建造物の保存再生

歴史建造物の調査研究 2005年に本学に着任以来、これまでに50件を超える歴史的建造物の調査研究や修復設計・技術指導に関するご依頼を賜り、自身の専門分野となる近世社寺建築を嚆矢に、古民家や本陣建築のほか、近代の洋風建築や足袋蔵、特攻訓練も行われた戦争遺跡、さらには土木遺産となる河川のれんが造門樋や鉄骨バランスアーチ橋に加え、産業技術遺産となる蒸気機関車など、多岐に渡る歴史的遺産の調査研究を学生と共に携わってきました。 横山研究室が復原整備を手掛けた旧忍町信用組合店舗 旧忍町信用組合店舗の解体修理調査の様子 鍵は建造物と「対話」すること 上掲に伴う調査研究の手法は「実態調査」・「文献調査」・「数例比較調査」の三柱を基軸に進めていくことになりますが、大切なことは実践的な調査研究を通して歴史的建造物との対話がいかに行えるかが鍵となります。つまり、これには現状把握のための精緻な実態調査が必要で、室内空間だけに留まらず、床下・小屋裏・屋根裏と真っ黒に汚れながらも丁寧且つ敏速に膨大な調書を取り、それを整理して図面化することが対話の第一歩につながります。 このような前提のもと、次のステップとして創建当初の姿がどのような形態であったかを探るため、建物を構成する主要軸部の柱や梁などに残存する仕口や埋木痕跡のほか、木材表面に残る釘穴なども隈なく調べることで、復元考察が進められています。なお、近世以前の歴史的建造物は古写真が実在することは殆ど皆無であるため、このためにも文献調査を粘り強く広範囲に行い、絵図や規模を記す文書を見つけ出すことができれば大金星となります。 さらに同一の建築様式となる歴史的建造物との類例比較調査を行い、これらを踏まえながら対話の密度を高めて行けば、徐々に創建当初の姿が見えてくることになるのです。 いずれにしても日々の積み重ねが重要であり、一朝一夕に研究成果の到達を見ることはできませんが、東松山市に所在する箭弓稲荷神社社殿は二年間に及ぶ調査研究の結果、近世最後の大規模権現造形式の社殿であることを明らかとすることができ、昨年の1月19日に国の重要文化財指定に導くことがかないました。 箭弓稲荷神社の調査の様子 箭弓稲荷神社の社殿外部透かし彫り彫刻 地方都市再生の鍵 首都圏に位置する埼玉県においても、残念ながら地方都市では人口減少が見受けられ、これを何とか食い止める施策が官民によって打ち出されています。街輿しに伴う手法はそれぞれの地域的特性に添ったコンセプトに基づき、計画性を持って段階的に進められていますが、これからの時代は「土着性と新規性の融合」が地方都市再生の鍵だと考えられます。このためにも、地域に残存する歴史的建造物をバナキュラー建築に位置づけ、保存再生と積極活用を図ることが重要だと言えます。 これにより、その歴史的建造物は地域のランドマークとなり、結果的にオンリーワンとなる地域ブランディング確立にも寄与し、例えば川越市の「蔵造りの街並み」のように、歴史の香りが漂う小江戸として国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されるなど、全国にその名を知らしめることになります。 なお、土着性と新規性の融合比率は、土着性の方が優位でなければなりません。これが過度に逆転すると地域特性を生かした街並み再生のコンセプトが瓦解する恐れもあり、関係者が特に留意すべき点として掲げられます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年5月9日号)掲載 Profile 横山 晋一(よこやま しんいち)建設学科教授 横浜国立大学大学院博士課程後期修了。博士(工学)。財団法人文化財建造物保存技術協会、立教大学を経て現職。専門分野は市域に残る歴史的建造物の保存再生と活用提案。

-

【知・技の創造】デザインで世界から街へ

Design for the other 90%(世界を変えるデザイン) 30代、40代の大半は、海外の紛争地や自然災害の被災地で過ごしてきた。アフガニスタン、シエラレオーネ、コソボなど、通常見聞できない土地での生活で「世界を変えるデザイン(原題:Design for the other 90%)」を強く意識してきた。 私たちの住む日本では、あたらしいもの、きれいなもの、珍しいものなど「ほしいもの」は次々につくられ売られている。世界に目を向けると、196か国のうち水道水が飲める国は日本を含む9か国のみ。ユニセフによると世界では全人口81億のうち18億人が自宅の敷地内で水を手に入れることができないという。 アフリカでは子どもが水汲みのために長い道のりを歩くことに時間を使い、教育や余暇の時間が奪われている。その状況に対して、考案されたドラム缶をドーナッツ型にして穴に紐を通し、水を転がす容器のデザインには、正直目から鱗であった。十分な量の水は重く重労働であるが、75リットルもの水を子どもひとりで運べる。 「ほしいもの」ではなく「必要なもの」に対しての真のデザイン。それこそが世界を変えるデザインである。 ネパール地震での復興支援 2015年ネパール地震からの復興支援に関わった。現地政府と共に耐震性の高い再建住宅を普及するため制度設計から職人トレーニングを実施した。復興期間の5年間を通して、確実に耐震性の高い建物が普及するに至った。それでもヒマラヤ山系の山岳地帯の村々では、建設材料の搬入が困難で、倒壊したまま取り残されていたり、石を積み直しただけの状態であったりした。 そこで蛇篭(じゃかご)を用いた新たな耐震補強工法の開発を行った。蛇篭の材料である針金はどこでも入手しやすく運搬もしやすい。また住人たちの手により現地で編むことができる。日本の実大振動台実験を何度も実施し、大地震下でも蛇篭壁は大変形するものの倒壊はしないことが検証された。最優先課題である人命を守るための効果的なデザインであると考える。 官民学で取り組む街づくり 行田市水城公園に設置した手描き花手水傘の仮設休憩所 2019年に本学に着任してから、官民学連携で行田市や熊谷市の街づくりに取り組んでいる。本学ならではの知と技を融合し、学生と共に仮設休憩所や屋台制作など地元を盛り上げる活動を行ってきた。現在、「行田まちなか再生未来ビジョン」の策定に取り組んでいる。長期的な視野に立ち将来を担う子どもたちがワクワクできるような街づくりを目指す。 これからも真のニーズに焦点をあて、デザインを通した社会貢献をしていきたい。世界から身近な地域をフィールドとして、学生と共に笑顔と技術力を備えたテクノロジストとして活動していく。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年1月10日号)掲載 profile 今井 弘(いまい ひろし)建設学科教授 三重大学博士後期課程修了、一級建築士。設計事務所、NGO、JICA、建築研究所、防災科学技術研究所を経て、2019年より現職。主に設計、製図、構造の授業を担当。 関連リンク ・建設学科WEBページ ・建築技術デザイン研究室(今井研究室)

-

【知・技の創造】建設施工のロボット化

近年の建設現場では、直接作業に従事する技能者(いわゆる職人)が高年齢者と外国人で大半を占めるケースも少なくありません。技能者の減少と高齢化に歯止めがかからず、業種によっては外国人技能実習生などに頼らざるを得ない状況が慢性化しています。また、国交省の2022年の統計データによると、29歳以下の技能者の割合は全体の約12%で、他産業と比べて顕著に少ないです。 建設業の担い手の確保・育成に向けて、処遇改善と働き方改革に加え、生産性向上など技術面の改善を一体的に推進することが求められています。 処遇改善と働き方改革の推進 建設工事では、効率的な施工体制の下、低コストかつ短工期で良質な構造物を完成させることが理想的です。一方、建設業は、重層下請構造の典型であり、下請けとなる専門工事業者(原則3次以内)が費用や工期の面でしわ寄せを受ける場合があることも否定できません。 下請けが下層になるほど、企業の利益や技能者の賃金は減少傾向にあります。また、工期に余裕のない現場では、休日出勤や早出・残業を余儀なくされ、長時間労働が常態化しています。さらには、末端の技能者まで管理が行き届かず、工事の安全性や品質の低下を招くリスクも高まります。将来の担い手の確保の観点からも、適正な賃金を維持しつつ、長時間労働の是正と週休2日の定着が求められてきました。これに対しては、働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制が今年(2024年)の4月から建設業にも適用され、日給制が多い技能者においては収入減少の可能性が課題として残るものの、建設業全体の労働環境の改善に向けて一歩前進しました。 施工の自動化・ロボット化 国交省では、2016年の「i-Construction」を皮切りに、ICT等を活用した生産性向上の取組みを推進してきました。今年(2024年)の4月には、「i-Construction 2.0」が策定され、現場のオートメーション化(自動化)に重点を置き、2040年度までに、生産性1.5倍以上の向上を目標に掲げています。 この取り組みは、主に土木(インフラ)分野を対象としたものですが、建築分野でも、生産性向上が喫緊の課題であり、生産プロセス全体のDXに加えて、施工の自動化・ロボット化に関する技術開発が活発化しています。その背景には、ICTやIoT、AI、AR・MRなどのデジタル技術の飛躍的な進化があったことは周知の通りです。ゼネコン各社では、省力化・省人化を企図した建設ロボットの技術開発が主に進められており、実用化に至った技術も増えてきました。例えば、3Dプリンティング技術は、RC工事の埋設型枠や構造体の一部に適用されており、生産性向上への貢献のみならず、これまでにないユニークで自由なデザインを可能にしました。 現在、2021年設立の「建設RXコンソーシアム」が中心となり、建設ロボット技術の共同開発とその相互利用を推進しています。各種ロボットの実用化・普及に当たっては、費用対効果をはじめ、関連法令と資格の整備、トラブル発生時の責任問題など、検討事項が山積みですが、建設業界全体の生産性および魅力の向上への寄与が期待されています。 建設現場において、人とロボットが協力して作業することが一般的になる日もそう遠くないかもしれません。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年11月8日号)掲載 profile 荒巻 卓見(あらまき たくみ)建設学科講師 ものつくり大学大学院修士課程修了、日本大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。日本大学助手を経て2021年4月より現職。専門は建築材料・施工、コンクリート工学。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】大切なものを守ろう

耐震性能の低い建物 1981年以前に建てられた建物は、構造種別(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)にかかわらず耐震性能が低い可能性が高いです。木造に関しては1981年~2000年に建てられた建物も現在と仕様規定が一部異なるため耐震性能が低い可能性があります。大地震時には耐震性能が低いと建物は地震の揺れに耐えきれずに倒壊してしまいます。 建物が倒壊すると命、生活、歴史などいろいろなものが失われます。失われたものは元に戻らないものがほとんどです。元に戻る場合であっても長い時間が必要となります。そのため、大切なものを守るために事前に対策をする必要があります。 耐震診断 建物の地震に対する性能を耐震性能といい、既に建っている建物の耐震性能を把握する方法として耐震診断があります。耐震診断は、建物の図面や調査から大地震時に建物が倒壊するかどうかを判定するものです。耐震診断を行うことにより大地震時に建物がどのような状態となってしまうのかを把握することができます。 耐震診断により大地震時に倒壊する可能性があると判定された場合には、耐震性能を向上させるための耐震補強設計に進みます。耐震補強設計では補強壁を設けるなど耐震性能を向上させるための補強設計図の作成、補強設計図に基づく耐震補強計算を行います。補強設計が完了したら、補強設計図の内容で耐震補強工事を行うことで耐震性能を確保します。耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事が耐震性能の把握から確保までの一通りの流れとなります。 耐震性能の目標 耐震補強を行うにあたり、耐震性能の目標を決めます。一般的には建物が倒壊しないということを目標とします。建物が倒壊しないことで人の命が守られます。新築の場合にも建築基準法では人の命を守ることが目標です。 しかし、この場合に建物は倒壊しませんが大きな被害を受けます。地震後に建物に引き続き住むことは難しい可能性が高く、住むためには大きな改修が必要となり、場合によっては取り壊して建て替えるしかない場合もあります。 大地震後も引き続き住み続けられるよう。補強量を多くすることで地震時の被害を軽微に抑え、少ない改修で自分の建物で暮らすことを目標とすることもできます。 改修工事の注意点 昨今、古い建物をリフォームやリノベーションをして活用することが多くなっています。これは、持続可能な社会を実現するためにとてもよいことですが、そのような建物は耐震性能が低い可能性が高いです。耐震診断を行う必要があります。怠ってしまうと見た目はきれいであっても耐震性能が低い建物となってしまい、大地震により建物は倒壊してしまいます。また、耐震補強工事はリフォーム工事と一緒に行うことで費用が安くなります。 まとめ 大切なものを守るためにまずは建物の耐震診断を行い、耐震性能を把握しましょう。耐震診断についての相談は、お住いの市役所に担当する課がありますので、まずは相談してみてください。耐震診断には補助金が出ることが多く、費用の負担は少なくなっています。耐震補強設計や耐震補強工事にも補助金が出る場合があります。近年では1981年から2000年までの建物についても補助金が出る場合もあります。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年9月6日号)掲載 profile 芝沼 健太(しばぬま けんた)建設学科講師 工学院大学卒業。宇都宮大学大学院修士課程修了。 修士(工学) 。有限会社設計工房佐久間を経て2024年より現職。専門は、木質構造、耐震診断・耐震補強。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

【学生による授業レポート #3】実際に作った経験が知識に変わる

第3回「学生による授業レポート」をお届けします。今回は、建設学科2年の上田翔大さんが「仕上基礎および実習Ⅴ」で学んだことについてレポートします。実習を通じて、学生たちは何を感じ、何を学んでいるのか、リアルな声をお届けします。(学年は記事執筆当時) 「仕上基礎および実習Ⅴ」の授業について この授業は2年の1クォータで履修することができます。RC(コンクリート)製のモニュメント制作を通じて図面と施工の関わりを学びます。今回は「ものつくり大学」のそれぞれの文字を4等分にして1つの文字を完成させるという大きなRC構造物を制作しました。私たちの班は「も」の下部分2つを担当しました。 この授業は、RCにとって最も重要な型枠・鉄筋・コンクリートの三拍子が揃った実習となっています。 実習内容 最初に行ったのは型枠に文字をレタリングする作業です。外形線を綺麗に書いたら、ジグソー(電動ノコギリ)で切り落としていきます。 切った部分を底板に固定して凹凸部分が完成しました。 次に、形を形成する型枠の加工に入っていきます。この作業が疎かになってしまうと、コンクリートが漏れてしまったり形が歪になったりしてしまいます。最初の難関として、チームのみんなで確認し合いながら作業をしていきました。 鉄筋の加工も同時進行で進めていきました。鉄筋はコンクリートとは離れられない運命になっているほど重要なもので、お互いの欠点を補いあい力を発揮してくれます。鉄筋の加工から切断まで手作業で行うことは大変でしたが、それ以上に楽しさが勝り、あっという間に鉄筋加工の作業は終わりました。 型枠・鉄筋の加工が終わると施工に移ります。この時、重要なことは鉄筋と型枠の被り(隙間)を一定にしたいので、できる限り位置や垂直を正確に出すようにします。また、そのままではコンクリートを打設した際に圧力で型枠がはずれ、コンクリートが漏れてしまうかもしれないので周りを単管パイプや木材等を使用して固定します。ここまでで、コンクリートを流す下準備は完了しました。 コンクリートの打設では、コンクリートが目に入る等、怪我をする可能性がある作業が多いので周囲の確認や声掛けをしっかり行います。コンクリートは一輪車を使用して、ミキサー車から運ぶので肉体作業になります。何往復もしてコンクリートを流し込み、バイブレーター(振動機)を用いて均等に均します。実は、この作業が一番きつかったです。この時に型枠に当ててしまうと傷がつき、変形してしまい完成時に形が変わる原因になるので、意外と繊細な作業も求められます。流し込めたら鏝を使用して表面を均します。 コンクリートが固まったら、傷つけないように型枠を外して分別します。再利用できるものは分けるようにします。外し終えたら、フォークリフトを用いて反転させて文字が上になるようにします。 最後に塗装を行います。手に付くと落ちにくいものなので手袋を着けて作業を行います。文字に沿って養生テープを貼るのが難しく、思った通りに貼れないので苦戦しました。塗装は数回に分けて行うので、時間と集中力が必要になります。ただ塗ればいいだけではなく、下地となる塗装など様々な種類があるので間違えないように気を付けます。塗装の作業は乾かす時間も必要になってくるので、実際の現場ではこの待ち時間も他の作業をしているのかなと感じました。 この授業を通して、良かった点や反省点は以下のとおりです。【良かった点】チームで効率よく作業できたので、最終週は余裕をもって授業を終わらせることができました。皆で確認しながら作業を行うことで、知識の定着を感じられました。 【反省点】今回、型枠の施工不良で文字の一部分が欠けてしまいました。しかし、原因を突き止め、修繕する方法を学ぶことができたので失敗をしても大丈夫です。実際の現場では迷惑をかけることになるので失敗するなら今のうちだと思いました。 何を学ぶことができたか 配布された図面通りに加工・施工をすることができ、図面から読み取る力・頭の中で想像する力を養うことができました。作業での適切な道具や使い方を再確認でき、応用も教わったので基礎を学んだだけで満足するのはまだ早いなと感じました。成功した経験だけではなく、失敗した経験を積み、原因を考え次に生かすことは大学生の今のうちにしか許されないので、何事も挑戦して学ぶ姿勢が大切だと思いました。 また、先生のアドバイスだけでなく、自分たちで考えることで知識や作業の質を高めることができるので、周りの人とのコミュニケーションが大事です。中には上級生も参加していますが、一緒に作業をすると意外と話しやすくなります。 私は木造系に興味がありましたが、様々な実習を学んでいくうちに、この業種にはこんな魅力があって、こんなことをしているんだと知ることができたので、今では他の業種にもアンテナを広げて学びを深めていこうかなと考えるようになりました。どの授業でも同じだとは思いますが、自分たちで実際に作り上げたものは記憶して知識に変わります。その過程を楽しく感じながら成長できたことは良い経験でした。 今回の授業は今まで学んだことの総復習だと感じています。私は1年次に「仕上基礎および実習Ⅰ~Ⅳ」を履修し、コンクリートとは?鉄筋・型枠とは?のいろはを学びました。今回の授業はその知識を深め、実際に作ってみて、学内に設置するという内容でとてもワクワクしました。実習が終わる頃には、コンクリートの建物はこんな工程で建てられているんだなと想像力が広がりました。 原稿建設学科2年 上田 翔大(うえだ しょうた) 関連リンク ・【学生による授業レポート】ジジジジッ、バチバチッ…五感で学ぶ溶接技術・【学生による授業レポート #2】受講後もSA(スチューデント・アシスタント)を通じて深める学び・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】ものづくりを体験する

日本の建築文化について ものつくり大学では実習授業が豊富に組まれており、他の大学では体験できない実務的な技術を学べる授業内容になっています。私が担当している授業では、大工道具の使い方、木材の加工方法、原寸大での木造建築の施工など様々なことを学び、木造建築に関わる技術の基礎の習得を目指します。 日本の建築文化は木の文化とともに育まれてきました。しかし、時代を経ていく中で、日本の建築文化は多様化し、木造建築は主流から外されてきました。ところが、最近では木造建築の価値や魅力が見直され、これまで鉄やコンクリートなどで造られていた中高層ビルにも木材を用いようとする新しい試みが実行に移されてきており、大規模な木造建築物を目にする機会も増えてきました。 ものづくりによって創造される人々の生活の豊かさ 人々の生活の豊かさは、ものづくりによって創造されてきたといえます。ものづくりにおける建築物を建てる技術は、古くから引き継がれてきた技術を根幹としつつ、時代の流れの中で新たな技術の受容を繰り返し、革新され進化を続けてきました。中でも木造建築に関する技術は古くから脈々と引き継がれてきた部分が多いです。それは、日本人が生活の中で、四季を通して日本独特の気候と向き合い、木と密接に関わり合いながら豊かな文化を形成してきたことによります。 そして、木造の技術を使って建築された民家や社寺建築など多くの建築物が、修復を繰り返しながら現在まで大切に保存されてきました。それによって、古い時代に建てられた建築物の存在を、現代に生きる私たちが体感し、そこから多くのことを学ぶことができています。 特に重要なのは、その背景にある高度な技術を備えた技術者の存在です。修復には、的確な技術を備えた技術者が必要であり、その技術は後世に伝えていかなければなりません。技術を的確に伝える上では、理論や知識だけではなく人の手によって伝えていくことが不可欠であり、そのためには、その技術を扱える技術者を育成することが必要です。 技術者がいて、その技術力を発揮できる環境があってこそ、それらが絶えることなく伝わるのです。ものづくりの技術の継承には、技術を習得し、活用していく技能が必要であり、そのためには手を動かして実践し、ものづくりを体験することが必要です。体験することは、自ら考えることにつながり、理論や知識を学び、技術を習得することにつながります。 現在の研究とこれから 私は、近世から近代にかけて活動していた大工家の建築生産に関する研究を行っています。研究では、それら大工による社寺建築の遺構や社寺建築を建てる上で作成された造営史料などの分析を行います。そこには、技術者である大工の技術・技能に関する情報がつまっています。その技術・技能は現代に通じるものがたくさんあります。現代の技術・技能は、過去の技術・技能を工夫し、研鑽し、発展させたものなのです。過去の技術・技能を知ることは、現代の技術・技能の発展に不可欠なことです。 ものつくり大学の教育を通して、過去にも目を向けて学び、新たなことを創造し、培った技術・技能を後進へと伝播していけるような技術者を輩出できるよう努めてまいりたいと思います。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年7月5日号)掲載 profile 奥崎 優(おくざき ゆう)建設学科助教 芝浦工業大学大学院修士課程修了、工務店勤務を経て芝浦工業大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。2024年4月より現職。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

-1200x800.jpg)

【知・技の創造】外国人建設労働者の就労

建設業界の人手不足と外国人労働者 平成30年12月14日、出入国管理および難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の公布により、新しい在留資格『特定技能』が設けられました。これを受け、人手不足が深刻である建設業界において外国人労働者の就労が可能となりました。 14分野のひとつ、建設業界もまた深刻化する人手不足に悩まされています。建設業界の就業者数は1997年の685万人をピークに、2020年11月時点では505万人に減少しています。生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材の確保が困難な建設分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築されました。 この制度では、特定技能1号が在留期間の通算が5年までで、家族の帯同は認められていません(図参照)。また、外国人建設就労者で技能実習2号等修了した者は引き続き通算5年間働いてもらうことができます(図のルート2参照)。 また、母国に帰国している技能実習修了者も呼び寄せ、直接雇用できるようになりました。 建設関係の業務区分と業務内容 これまでの建設分野の特定技能1号は、19業務区分(18試験区分)に分かれていました。旧制度では、ある区分で特定技能の資格を取得しても、その業務以外に携わることができませんでした。また、技能実習対象なのに特定技能にない職種があるなどの不整合もありました。 建設関係の業務区分は3つであり、【土木】【建築】【ライフライン・設備】に再編しました。これにより、特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大、柔軟に仕事ができるようになりました。 業務内容は、指導者の指導・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、もしくは移転また修繕もしくは模様替えに係る作業等に従事することになります。 主な業務内容は、①型枠施工、②左官、③コンクリート圧送、④屋根ふき、⑤土工、⑥鉄筋施工、⑦鉄筋継手、⑧内装仕上げ、⑨表装、⑩とび、⑪建築大工、⑫建築板金、⑬吹付ウレタン断熱、その他、建築物の新築、増築、改築もしくは移転、修繕、模様替または係る作業があります。 新たな制度と今後の期待 特定技能1号外国人の受入れ第一号が建設分野で誕生したのは2019年9月でした。2023年11月に特定技能2号評価試験ルートを整備することで今後の外国人技能者の活用が大いに期待できます。建設工事現場における技能者不足を少しずつ解消できることを願っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年5月3日号)掲載 profile 三原 斉(みはら ひとし)建設学科教授 近畿大学卒業。工学院大学大学院博士課程修了。博士(工学)・一級建築士・一級建築施工管理技士。村本建設株式会社を経て2001年より現職。専門は、建築生産、建築構法、建築技術技能教育。 関連リンク ・建築再生研究室(三原研究室)・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】インフラ構造物更新技術

近年は公共構造物の更新や補修補強時代のニーズに即した研究開発を行っています。橋梁(きょうりょう)等のインフラ構造物は、その約半数が建設後50年以上を経過し老朽化しています。これらの構造物をいかに再生させるか、あるいは更新させるかが喫緊の課題です。 本学には、画像の3000kNの万能試験機があり、これを使って新材料や新技術を用いた補修・補強や更新に必要な工法の共同研究をしています。 万能試験機 鋼部材の補修・補強 橋梁等の鋼部材の腐食劣化部や耐震耐荷力不足等の部位に炭素繊維強化ポリマー(以下、CFRP)で補強する技術開発をNEXCO総合技術研究所や材料メーカーと共同研究をしています。この技術はCFRPシートを含浸接着して必要枚数積層するものですが、鋼材とCFRPシートの間に高伸度弾性パテ材を挿入する世界的にも新しい技術です。最近では、CFRP成形部材を使えるように工夫しています。これらの技術は鋼桁橋、トラス橋、鋼床版橋に適用されてきていますが、今後、煙突、タンク、水圧鉄管等に用途拡大が期待できます。 FRP歩道橋 浦添大公園歩道橋(沖縄県浦添市) 塩害地域の対策で注目されているFRPを用いた歩道橋が注目されています。2019年に真空含浸法により製作したGFRP積層成形材を、集成接着した箱桁歩道橋が沖縄県浦添市に建設されました。本橋は橋長18.5mです。今後、さらなる支間長増大に対応すべく、現場接合構造の研究を行いました。また、木製歩道橋をFRPで補強する工法についても、県内自治体と共同で今後事業展開を図ります。 弾性合成桁 古くから施工されている橋梁の多くは、鋼桁の上に鉄筋コンクリート床版を固定した構造形式です。近年、NEXCOをはじめ関係各所で大規模更新事業として劣化した床版の取替えを行っています。この更新後において、床版と鋼桁を完全固定と考える合成桁設計法と、両者を重ねただけの非合成設計法がありますが、その中間的な考えである弾性合成桁の研究を行っています。この設計法を用いれば、合成桁の利点を取り入れつつ、両者の接合方法を合理化することができ、品質の良いプレキャスト床版の採用が容易になります。画像は本学で実施した弾性合成桁の載荷実験の様子です。 弾性合成桁の載荷実験の様子 まとめ 大規模更新時代を迎え、上述の新材料や新技術を用いた工法で、インフラ構造物の安全・安心に繋がる研究開発を続けています。また、埼玉橋梁メンテナンス研究会の活動にも参加し、埼玉大学、埼玉県、国土交通省大宮国道事務所、ならびに埼玉建設コンサルタント技術研修協会の方々と連携して、このような新技術の紹介を行っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年3月8日号)掲載 profile 大垣 賀津雄(おおがき かづお)建設学科教授 大阪市立大学前期博士課程修了。博士(工学)。技術士(建設部門、総合技術監理部門)。川崎重工業を経て、2015年よりものつくり大学教授。専門分野は橋梁、鋼構造、複合構造、維持管理。 関連リンク ・橋梁・構造研究室(大垣研究室)・建設学科WEBページ

-

人と違うことをやってみる!伝統的な技法「扇垂木」への挑戦が自分自身の成長に

寺社建築の伝統的な技法「扇垂木(おうぎだるき)」と呼ばれる屋根架構を卒業制作のテーマにし、千葉県妙長寺の本堂建築に携わった桐山実久さん(建設学科4年・小野研究室)。 念願だった技能五輪全国大会にも2度出場した経験を持ち、「やってみたいことは挑戦する」がモットー。桐山さんに卒業制作を通して実感している4年間の大学生活での学びや成長、将来の目標などのついてインタビューしました。 木造建築への熱意がものつくり大学進学に 幼い頃から、温かみを感じる木造の家が好きで、木造建築に興味がありました。高校は地元の愛媛県立吉田高校の機械建築工学科に進み、木造建築の面白さに魅了され、高校生ものづくりコンテストにも出場しました。ものつくり大学に進学したのは、同校の先輩が進学していて「技能五輪全国大会に出場できるチャンスがある」と話を聞いたことが大きかったです。ものつくり大学では、アーク溶接などにも触れましたが、やはり木造建築が好きだということを確信し、木造建築コースに進みました。木材の魅力は一度切ると元に戻せないところだと感じます。ボンドで貼っても再生できないですよね。 1年生の頃はコロナ禍でオンライン授業が中心の学生生活に。2年生、3年生の時に連続して技能五輪全国大会に出場しました。出場職種は得意分野の大工ではなく、敢えて家具に挑戦しました。高校時代に先生から「細かいものも得意だね」と言われたことがあったからです。2年生の頃はまだ授業で家具づくりを学んでいなかったため、先輩方にいろいろ教えていただき、寝る間も惜しんで工房で技術を磨き大会に臨みました。3年生の時も家具職種に挑み、努力が実り敢闘賞を受賞することができました。ものつくり大学に進学し、念願だった技能五輪全国大会に挑戦できたことで、チャレンジ精神が旺盛になりました。 技能五輪全国大会に挑戦する桐山さん 伝統的な技法「扇垂木」を卒業制作に 私は小野研究室なのですが、今井研究室と仲が良く、交流が盛んな環境に身を置いています。4年生で卒業制作を迷っていた時、インターンシップでお世話になった今井先生から「千葉県館山市妙長寺の本堂新築の屋根架構を卒業制作として取り組んでみないか」と声をかけていただきました。今井先生から、本堂の屋根の形状は扇垂木(おうぎだるき)という唐傘をモチーフにした扇状に広がった垂木のことで、非常に手間がかかり、単純に配置することが難しいことや、現役の大工さんでも経験できないまれな技法であることなどの説明を受けました。 学生生活の中で木造建築を中心に学び、大会などにも挑戦してきた経緯もあり「人と違ったことをやってみたい」という思いが強い私は「滅多にない経験ができるのは面白そう」と伝統的な技法である扇垂木の制作に挑戦したいと思いました。そして「館山市妙長寺の屋根架構の制作ー扇垂木の墨付け、刻み、加工-」を卒業制作のテーマにすることで新たな自分の可能性を見出したいと思いました。 限られた作業時間が没頭するための集中力に 扇垂木の墨付けから加工の工程は、扇垂木の木材加工の施工経験がある非常勤講師の福島先生のご指導の下、埼玉県寄居の福島工務店で行いました。扇垂木の木材となるのは、垂木、隅木、蕪束(かぶらづか)。墨付けから加工は、一般的な垂木の断面より大きいため、加工に費やす時間が多くなりました。搬入や組み立てを考慮して行った鎌継ぎ(一方の木材に端部の広がった突起を作り、他方の木材にはめ込む継ぎ手)やくせ加工などの作業も何度も行いました。作業時間が限られていたこともあり、43日間(2023年10月27日から12月8日)1日も休まず取り組みました。限られた時間の中での作業だったからこそ、集中して一心に取り組めたのだと思います。加工した木材の仕口を数えてみたら136箇所ありました。 技術的な面は、福島先生のご指導に加え、学生生活を送る過程で様々な道具を使ったり、技術を磨いたりした経験や工程を頭に入れ作業する習慣がプラスに働きました。ある程度作業に慣れると、流れが分かり、段取りをつけながら1人で進めることもありました。精神面でのプレッシャーは地元の方との交流もあり、あまり感じませんでした。技能五輪全国大会に出場した時はかなり精神的にきつかったのですが、2度の出場経験により、精神的にも鍛えられたのかもしれません。しかし、肉体的には、かなりハードでした。今まで扱ってきた木材に比べて遥かに大きく、重かったので、運んだり、転がしたりするのは想像以上に身体に負荷がかかり、腰なども痛くなりました。 難易度の高い施工に挑み、目にした本物の建築 木材の加工が終了した翌日の12月9日に、埼玉県寄居町から千葉県館山市の現場に木材を搬入しました。現地の大工さんの力もお借りし、他の学生と一緒に12月13日から、施工に入りましたが、現地に入る前と後では、緊張感が違いました。まず、蕪束と隅木の取り付けを行いました。上段、中段、下段と隅木を継いでいきました。ここでは、ビス留めをし、しっかり止めました。次に、いよいよ垂木の取り付け作業に。隅木側から垂木を取り付ける工程はとても難しかったです。ひのきの垂木は全て寸法も異なり、木材だからこそ、ねじれや乾燥もあり、調整の繰り返しに。なかなか思うように作業が進まず、苦戦しつつも丁寧にかんなを使って微調整しながら組み立てを進めていきました。垂木の上段、下段の取り付けが進んでいくに従い、扇垂木が大きいことに驚きました。 扇垂木を下から見上げる 現場で施工する桐山さん 本物の建物の施工に関わるのは初めてで、しかも寺院の本堂は地域に根付き、歴史的にも価値をもつことになる建物です。いざ完成間近になった建物を目の前にし、「こんなにも大きな寺院をつくっているんだ」と言葉に表せない感情が湧きました。100年、200年と長期間、多くの人に親しんでもらえる建物にしたいと思っています。本堂の完成は2024年3月を予定しており、扇垂木の美しさが見える屋根になるように作業を進めています。 卒業制作を通して感じている自身の成長 卒業制作を通して特に2つほど自身の成長を感じています。1つは、今までは自分が納得いくためのものづくりだったのが、人に喜んでもらえるものづくりをしたいという思いが加わったことです。そもそも、ものつくり大学に進学した理由の1つに技能五輪全国大会への挑戦があったのですが、高校時代に高校生ものづくりコンテストに参加し、自分自身に対してやり残したという後悔がありました。「賞に入賞することよりも自分の納得するものづくりがやりたい」という思いが強く、1年目には納得できず、2年連続して挑戦。結果、3年生の時は敢闘賞を取ることもでき、自分なりに納得し、達成感が味わえました。しかし、今回、長い歳月建ち続けることになる寺院の施工に携わることで、多くの人が見たり、触れたりして大切にされていくことを想像する機会に恵まれ、ものづくりの喜びを倍に感じるようになりました。 もう1つは、自分に自信が持てたことです。大学生活の中でいろいろな大会にも出場し、賞ももらってきたのですが、実は自分に自信が持てず、ものづくりも上手いと思ったことがありませんでした。自己評価が低く、時に先生から叱られることも。自信がなかったからこそ、さまざまなことに挑戦もしてきました。しかし、今回、卒業制作で難易度の高い扇垂木の制作に挑戦し、その結果、檀家さん、工務店の先生、大学の先生や友人など関わってきた人から評価してもらい、自信が持てました。本堂新築における扇垂木のことが新聞に取り上げられたことで、自分が関わった建築物が多くの方から注目を浴びていることを聞き、嬉しいです。 建築が進む妙長寺本堂 将来は木造建築の教員に 大学卒業後は、まず、大工としてプレカットの仕事に就き、大工職人として腕を磨きたいです。社会経験を積んだ後は、木造建築の教員になりたいと考えています。私の家族はみな教員で、幼い頃から「将来は先生になりたい」と思っていました。人に教えることも好きです。ただ、学生生活の中で、自信がなかなかもてず、後輩に対してもどこか教えることに引き気味でした。しかし、卒業制作などに取り組む中で教えることに少しずつ前向きになり、4年生ではSA(Students Assistant)として先生のアシスタントをしながら後輩にさまざまなことを教える経験をしています。実際、鋸の使い方1つでも教える立場になってみて、みんながそれぞれ違う使い方をしていることが分かり、その違いを面白いと感じます。一方で、一緒にSAをしている学生の教え方から学ぶことも多く、勉強になります。最近、木造建築に進む学生が少なくなっていると感じるので、木造建築の魅力や面白さを伝えられる教員になりたいです。 自分を磨けるものつくり大学での学び ものつくり大学での学生生活は、規則に従いながら過ごしていた小中学校時代、まだ何がやりたいかが明確ではなかった高校時代とは異なり、自分が好きなことをできる環境が整っていました。自分が磨きたいところを磨け、いろいろなことにも挑戦できました。先生からは理論や実践で役に立つことを教えてもらい、さまざまな実習やインターンシップでは、自分で実際にやってみる機会を多く作ることができました。具体的に教えていただいたことに挑戦できた結果、多くのことを学んだり、技術や技能を身に付けたりすることができました。さらに、先輩から教えていただき、後輩に教えるものづくりを通し、人とコミュニケーションを持ったり、信頼関係を築いたりする機会にも多く恵まれました。挑戦することを続けた4年間の学生生活の中で、特に卒業制作は、今までの学びと実践が活き、自分自身の成長を感じる機会になっています。 関連リンク ・建設学科 木質構造・材料研究室(小野研究室) ・建設学科 建築技術デザイン研究室(今井研究室) ・技能五輪全国大会実績WEBページ ・建設学科WEBページ

-

建設学科の女子学生が、建設(土木建築)現場の最前線で働く女性技術者のリアルを『見る』・『聴く』

2023年10月20日、若築建設株式会社(本社目黒区)主催の女性技術者志望者対象の「工事現場見学会及び座談会」に、本学から、建設業に興味のある建設学科3年の女子学生5名が参加しました。この企画は、参加した女子学生が工事現場や女性技術者について理解を深め、建設業の魅力に触れることで、進路選択の一助になることを目的としています。本学では、長期インターンシップや企業訪問等の多様なキャリア支援施策を実施していますが、女性による女性のための女性だけのユニークな企画参加はおそらく初めて。参加した女子学生5名のリアルな感想を伺いました。 一瞬で打ち解けた若き女性技術者の明るさと元気さ 会場となったのは東京都葛飾区の新中川護岸耐震補強工事の現場。本事業は、東京都の女性活躍モデル工事となっているものです。まず若築建設から女性技術者9名の自己紹介があり、続いて4班に分かれた本学の女子学生がそれぞれ自己紹介を行いました。その後、全体スケジュールの説明があり、「女性技術者の目線から見た現場の現況や魅力を見て、今後の進路選択に役立ててほしい」と本日の目的を強調されました。学生たちは明るく元気な女性技術者の皆さんから積極的に話しかけていただきました。遠藤 夢さん(澤本研究室)は「女性技術者の皆さんが初対面の人同士でもフレンドリーでした」と第一印象について話してくれました。次に、いよいよリアルな工事現場見学に移動。現在進めている施工場所の長さは約150メートル。その移動の途中、学生たちは、気さくに説明をされる女性技術者に触れ、「現場で働く人に対して怖いイメージをもっていたけれど、実際は優しかったです」と河田 さゆりさん(田尻研究室)はイメージと現実の姿の違いを感じたようです。工事中の現場では、この工事の責任者である女性の監理技術者が「現在進行中の護岸工事は階段状に削ったところに新しい土を入れ、地滑りが起こらないように転圧(固める)をしています」と説明してくださいました。その姿を見たタマン・プナムさん(澤本研究室)は「現場に女子の監理技術者がいるのは面白い」と興味を持ちました。学生たちはフェンス越しに護岸の工事現場の様子を見て、メモを取ったり、女性技術者から具体的な説明を聞いたりするなどして現場でどのような工事を行っているのかを体感していました。説明してもらっていたカルキ・メヌカさん(澤本研究室)とプナムさんは「現場で働く女性技術者の方に、優しく、いろいろ教えてもらえて、とても勉強になりました」と話していました。 また工事現場での女性への配慮の一つとして、設置された仮設トイレや休憩所も見学しました。気になる仮設トイレは臭いを極力抑えるコーティングがされていることや休憩所では、電子レンジやWi-Fiが完備されている話などを伺いました。学生たちは現場でどのようにトイレを使用したり、休憩したりするかといったことにも関心もあり、工事現場の環境改善が進んでいることを実感しました。晴天でしたが、風が強めの見学であったため、女性技術者から現場の仕事は天候に左右される仕事でもある事情をお聞きし、現場の実情を知り、「現場を見られてよい経験になりました」と遠藤さん。また、工事現場見学を通し「現場のイメージが変わり、若い方も働いていて、働きやすい環境だと感じました」と河田さんは話してくれました。今回の工事現場見学では、日頃見聞きできない工事の進行状況や女性技術者がどんな環境でどのように仕事をしているのか直接教えていただきました。今回の工事現場見学を通して感じ、学んだことを他の学生とも情報共有し、本学での学習に活かすとともに建設業界の内情について理解を深めていってくれることを期待します。 4班それぞれに笑顔があふれた座談会 遠藤 夢さん 1班の遠藤さんは、監理技術者含む入社1年目と2年目の女性技術者3名との座談会。用意されたプロフィールを見ながらの現場での仕事の話になり、「女性技術者でも夜勤はあるけれど『滑走路から見る東京の夜景』や『早朝の富士山』は格別」といった現場あるある的なお話をしてくださいました。女性技術者と男性技術者の違いに関心があった遠藤さんは座談会で「現場で働く技術者は資格もある人もいれば、そうでない人もいて、男女に優劣はなく、その人次第ということを知りました」と話してくれました。 2班の金子 歩南さん(澤本研究室)は、入社8年目と1年目の2名の女性技術者との座談会。入社した経緯や自社の良いところについて熱弁してくださったお2人。話を聞いた金子さんは「土木・建築の技術者に進もうとする人は『インターンシップ』がきっかけだったり、土木や建築が元々好きだったりする人がいることを知りました」と。また、土木・建築の技術者にとってどんなことが大変だったかを知りたかった金子さんは「入社当初は、土木・建築の技術者としてなかなか実力が認められなかったけれど、経験を積んで、実績を見てもらったり、さまざまな立場の方との話をしたりして分かってもらえるようになった」という体験談を聞けたそうです。 3班のプナムさんとメヌカさんは、中途入社した4年目と8年目の2名とスリランカ出身で入社2年目の計3名の女性技術者との座談会。さまざまな経歴をもつ女性技術者たちからキャリアの活かし方について具体的なお話が聞けました。また、留学生である学生2人は外国人の女性技術者の働き方や文化の違いの対応について関心が高く、働く上で文化的な違いをどうやって理解し、日本の働き方に合わせるかを熱心に聞いていました。日本でアルバイトをしているからこそ同じ外国人として働く上での大変さについて共感も生まれていました。 タマン・プナムさん カルキ・メヌカさん さらに、日本企業と海外企業の仕事の進み具合の違いといった国際的な話も展開されていました。プナムさんは「スリランカ出身の方の話がためになりました。また、海外プロジェクトに参加したら、その経験が身につき、自分自身の実力になることを知りました」と。メヌカさんは「入社前に資格取得が必要ではないかと考えていましたが、土木・建築の分野の資格は入社してからでも大丈夫だと聞いて安心しました」と話してくれました。 4班の河田さんは、入社1年目と6年目の2名の女性技術者との座談会。日常生活について話を聞いたり、女性技術者が設計したものを直接タブレットで見せてもらったり、働く上で必要なことを伺いました。リアルな女性技術者の話を聞いた河田さんは「就職活動するにあたり、立派な志望理由が必要だと思っていましたが、『さまざまな角度や観点から考えてもいいんだ』といったことを考える良い機会になりました」と話してくれました。 視野を広げた貴重な体験 今回の座談会では、学生たちが若築建設の女性技術者の皆さんからさまざまな体験やアドバイスを聞くことができました。金子さんは「他の会社を見学した際、現場で働くのは男性が中心でしたが、今日は年齢が近い女性技術者にお会いできて、話が聞けてよかったです」と他の会社見学とは違った体験ができたと話してくれました。現場で働く女性技術者の年齢が近い方も多かったため親近感もわき、自分事して考えることができ、大きく印象が変わったようです。 金子 歩南さん また、今後の進路選択に当たり、若築建設のような建設会社を選択肢に入れたい思いが生まれたり、視野を広げたものの見方について学ぶ機会になったりと貴重な時間になりました。プナムさんは「女性技術者の皆さんの経験をお聞きし、皆さんがどれだけ頑張っているかを知り、私も頑張り、このような職業に就きたいと思いました」と熱い思いを語ってくれました。メヌカさんは「若築建設では英語も磨けると聞き、とても興味を持ちました」と意欲をわかせていました。最後に澤本武博教授(建設学科)からは、先生自身が若築建設の勤務経験があったことや卒業生が働いていることなどを踏まえ「今日の経験を今後の学生生活や就職活動に活かしてほしい」というお話をしてくださいました。そして女性技術者の皆さんからは熱いエールを送っていただき、座談会の幕を閉じました。工事現場見学会や座談会の進行を行っていただき、また熱心に説明をしてくださった若築建設の女性技術者の皆さまには心より感謝申し上げます。 参加者/1班:遠藤 夢 さん(建設学科3年、澤本研究室)2班:金子 歩南 さん(建設学科3年、澤本研究室)3班:カルキ・メヌカ さん(建設学科3年、澤本研究室)3班:タマン・プナム さん(建設学科3年、澤本研究室)4班:河田 さゆり さん(建設学科3年、田尻研究室) 関連リンク ・建設学科WEBページ・澤本研究室WEBサイト・田尻研究室WEBサイト・若築建設株式会社WEBサイト

-

【知・技の創造】地域活性化は子どもたちから

地域を担うのは誰? 郊外や地方で人口が減少する中で、地域の活力や賑わいを維持するためには、少ない人口でも生産性を上げる新たな産業の創出や観光の振興などが考えられますが、そこに住まう「人」が必要不可欠です。そのため、いずれの地域も「人」を確保するために、移住・定住の促進や、地域外に居住されていても地域とかかわりを持ってもらえる関係人口を増やすことに力を入れています。 このように人口の減少局面では「地域の外の人」に目がいきがちですが、もっと身近なところに頼もしいヒューマンリソースがあります。 地域の子どもたち 地域の子どもたちは、私立学校を除けば、お互いに同じ地域の中で同じ小学校や中学校に通学することが多く、比較的近隣に居住して親密な人間関係の基礎を築いていく傾向にあります。しかしながら高校生や大学生になると、地域外への通学や活動の場面も多くなり、そのまま就職することでネットワークは広がりますが、地域へのかかわりは少なくなる傾向にあります。 このような、子どもたちの成長過程で広がるネットワークの中に、なかでも地域に根差した生活を送る小学生・中学生の時期に、もっと積極的に地域のまちづくりや課題解決への意識や行動につながる組織をつくることができれば、中長期的な人材確保につながるのではないかと考えています。 地域へのかかわりを維持 私たちの研究室では、地域の小学校と中学校をまたいで、子どもたちによって組織された「子どもまちづくり協議会」の試験的な設置を提唱しており、ある自治体において実際に取り組みを始めています。協議会というカタい表現はあくまで組織の趣旨や活動を理解してもらうための仮称で、覚えやすく親しみやすい名称をみんなで考えればよいと考えています。 この組織の大きな目的は、小学校・中学校の子どもたちにまちづくりや地域の課題を解決してもらう当事者の一員になってもらうことです。 もちろん、子どもたちだけでは難しい場面も多いと思われますので、大学をはじめ有志のオトナも適切なサポートを行います。組織の中には複数のチームがあり、学年単位といった横割りではなく小学生・中学生の区別なく学年も超えた混成チームを編成し、自分たちで決めたテーマに取り組んだり、ほかのチームと協力することで年齢の枠を超えたつながりをつくります。 このチームは学年が上がっても、卒業しても、地域を離れても可能な限り維持に努めます。成果は議会などに提言や報告することも考えられます。 緩やかだけど強力な応援団 このようなネットワークの中の組織から、たとえ数名でも地域に残って活躍したり、Uターンしたり、地域に居住していなくても興味を持ち続けて外からの力でまちづくりや地域課題の解決を支援したり、または地域に縁がなかった人までも巻き込むきっかけになれば、緩やかではありますが強力な応援団として、けっきょくは中長期的にみると大きな効果を発揮するのではないかと考えます。 地域の活性化には中核となる人材の存在がキモですので、その人材と地域にかかわるネットワークを、いまの子どもたちの中から「育てていく」仕組みづくりも重要ではないでしょうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年11月3日号)掲載 Profile 田尻 要(たじり かなめ) 建設学科教授 九州大学 博士(工学)。総合建設会社を経て国立群馬工業高等専門学校助教授、ものつくり大学准教授、2013年より現職。 自治体との連携実績や委員も多数 関連リンク ・生活環境研究室研究室(田尻研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】非破壊検査が開く可能性

コンクリート構造物の老朽化の対応 現在、高度経済成長期以降に整備された大量のインフラの老朽化が深刻になっており、建設から50年以上経過した構造物が増加しています。「国土交通省白書」では、損傷発生後に補修する「事後保全」から、損傷が軽微な段階で補修を行う「予防保全」に転換することを打ち出しています。そのためには、劣化の状況を目視だけでなく、非破壊検査を活用することが重要になってきます。さらに、深刻な労働者不足に対応するために、AIの活用や、ロボット化の技術が必要不可欠になります。 共同研究の紹介 コンクリート構造物の耐久性は、使用するコンクリートの性能に大きく左右されます。そこで、まずはコンクリート構造物をつくる段階からAI等を活用した技術が研究、実用化されています。近年、生コンの全数の流動性をリアルタイムで確認できる技術が開発され、流れている生コンの画像解析とAIを活用したもの、センサを取り付け流れる生コンの抵抗を測定する方法などがあります。私は流れてくる生コンの抵抗を測定する方法で(株)フジタと共同研究を行っています。幅の異なる金属棒にセンサを取り付け、それぞれの金属棒の生コンが流れる際に受ける抵抗値を測定・解析し、ビンガムモデルを用いて流動性を評価する方法です。現在、施工現場で実用化実験を行っているところです。 次に、コンクリート構造物の劣化調査では、高速道路のコンクリート床版の劣化に着目し、私はコンクリート床版の内部劣化を調査する衝撃弾性波法の自動打撃装置の開発を(株)ネクスコ東日本エンジニアリング、リック(株)、(株)シーテックと共同研究を行っています。衝撃弾性波法は、コンクリート面を鋼球などで打撃し、衝撃により発生した弾性波をコンクリート面に受信センサとして設置した加速度計により受信して、コンクリート内部等の状態を推定する試験方法ですが、実構造物での適用事例が少ないです。また、打撃・受信方法についても従来の人力ではなく、一定の力でコンクリート面を打撃でき、弾性波を正しく受信できる機構を持つ自動打撃装置を開発しました。現場実装に向け、実橋梁による検証や、容易な測定手法、評価方法の確立に取り組んでいます。 非破壊検査への今後の期待 現在、様々な方法でコンクリートを壊さずに調べることのできる非破壊検査技術が研究・実用化しています。今後は、更なるAIやロボットの活用、これら非破壊試験方法のJIS(日本産業規格)やNDIS(日本非破壊検査協会規格)などの標準化、そして若手技術者の育成に力を入れ、国土を守る役割を担えたらと思う次第です。埼玉新聞「知・技の創造」(2026年1月9日号)掲載 Profile 澤本 武博(さわもと たけひろ)建設学科教授 東京理科大学卒業、同大学院博士後期課程修了、博士(工学)。若築建設株式会社、東京理科大学助手を経て、2005年着任、19年より学長補佐、22年より教養教育センター長。

-

【知・技の創造】ブルーチェアと皆野町

色鮮やかな「みなのんち」 埼玉県秩父盆地に位置する皆野町では、森林資源の循環と地域交流をテーマにした取り組みが進められています。その拠点となるのが、皆野駅前にある移住相談センター「みなのんち」です。移住希望者と地域住民が気軽に立ち寄れる場所として改修されましたが、より親しみやすく魅力ある空間とすることが課題でした。 私たちはその一環として、町内の製材工場から提供された端材を活用し、子どもたちを対象に「イスづくりワークショップ」を企画しました。小学五年生から中学生までが参加し、役場職員や地域おこし協力隊、そして私たち大学生が協力して進めました。完成したイスの一部は「みなのんち」に常設し、残りは参加者が自宅に持ち帰る仕組みとしました。施設に置いたものは町のイメージカラーの青で仕上げ、「みなのブルーチェア」と名付けました。 当日は子どもたちが思い思いの色を選び、真剣な表情で組み立てに挑みました。材料の不足で急な調整が必要になったり、木材の節をどう扱うか迷ったりする場面もありましたが、そのたびに学生と子どもたちが一緒に考え、工夫を重ねていきました。完成したイスに腰掛けたときの誇らしげな笑顔は忘れられません。アンケートでも「楽しかった」「またやりたい」という声が多く寄せられました。 次の世代へつなげること こうしたワークショップは、子どもたちにものづくりの楽しさを伝えることが主な目的でした。しかし、ふり返ると最も大きな学びを得たのは、実は運営側の学生だったのではないかと感じています。部材の準備や加工方法の検討、当日の進行計画や資料づくり、さらに地域の方々との調整など、授業では経験できない実践的な課題に向き合いました。現場での予想外のトラブルにも対応し、参加者に安心して取り組んでもらえるよう工夫を凝らす過程は、ものづくりの技術以上に貴重な学びを与えてくれました。 森林資源を無駄にしない端材の活用、地域の人々との交流、子どもたちの体験。これらはいずれも大切な目的でしたが、その裏で学生自身が大きく成長できたことが、このプロジェクトの思わぬ成果だったと実感しています。 「みなのんち」に置かれた青いイスは、町の象徴であると同時に、私たち学生にとっても学びの証です。この小さな家具が、地域への愛着や次世代への継承のきっかけとなることを願っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年11月7日号)掲載 Profile 大竹 由夏(おおたけ ゆか)建設学科講師筑波大学博士後期課程修了。博士(デザイン学)。一級建築士。筑波大学博士特別研究員を経て現職。

-

手を動かす「ものづくり」から、考える「仕組みづくり」に~料理研究サークル、ラジオパーソナリティー、そして商店街の活性化に取り組んで見えたこと~

Introduction 学内外で多岐にわたる活動に取り組んでいる和田燿(ひかる)さん(建設学科4年・田尻研究室)。ラジオパーソナリティーなど、ものつくり大学の学生として稀有な分野に挑戦してきた和田さんにインタビューしました。 やりたいことを実現できる環境があるものつくり大学 現在、田尻研究室でまちづくりの一環として商店街の活性化プロジェクトに取り組んでいるほか、料理研究サークルの代表やFMクマガヤのラジオパーソナリティーとして活動しています。この大学生活を通じ、ものつくり大学には「やりたいことを実現できる環境」が存在し、意欲と行動が伴えば、教職員の方から地域の方まで誰でも協力してくれると実感しています。もともと建築系を学びたい気持ちがあり、ものつくり大学を選びましたが、進学の決め手は、オープンキャンパスでの体験でした。特に響いたのは、田尻教授による建設学科の説明と、その後の先輩方によるキャンパスツアーです。先輩方が心から楽しそうに大学の魅力を語る姿は印象に残っています。特に「溶接のいいところ」を熱弁してくださった女性の先輩の姿からは、「本当に好きでやっているのだな」という情熱が伝わってきました。「この大学なら、真に楽しんで勉強できる」と確信し、進学を決めました。 碧蓮祭から誕生した「料理研究サークル」 大学1年で初めて学園祭である碧蓮(へきれん)祭に参加したとき、イベントとしての土台となるステージのイベントや出展物の面白さはずば抜けていると感じました。しかし、イベントに欠かせない飲食店があまり賑わっていない印象を受けました。人が並んでいるのは主に外部からの出店で、学生主体の飲食店の盛り上がりが欠けていたのです。そこで、「自分たちでその盛り上がりをつくろう」と思い、もともと料理が好きだったこともあり、1年生の12月にメンバーを集めて料理研究サークルを立ち上げました。「学祭で学生主体の飲食販売を盛り上げる」ことを目標に掲げました。料理研究サークルの活動を通して、好運な出会いもありました。サークル内でピザを作っていたところ、学生課の職員の方が、行田市内で特色あるピザ屋さんに連れて行ってくれたのです。これがきっかけで、私はそのピザ屋でアルバイトをすることになりました。「ピザが好き」「料理研究サークル」「ものつくり大学」という3つの要素を掛け合わせ、2年生の2023年6月にレンガで「移動式ピザ窯」をつくりました。レンガ1個が2.5㎏あり、合計で300~400個のレンガを買ったのですが、総重量が約1トンにも及び、かなり労働力を要しました。このピザ窯は常設できないため、組み立ててバラす形にしました。ピザ窯は30分ほどで組み立てられますが、建設棟の保管場所から運搬する作業を含めると2~3時間かかります。台車に載せられるだけのレンガを何度も往復して運び、みんなで数100個のレンガを頑張って積む作業をします。 レンガを積み上げて作ったピザ窯 このピザ窯は、碧蓮祭のほか、学内の留学生交流会やサークルの新入生歓迎会など様々なイベントで活躍し、碧蓮祭で飲食販売の盛り上がりをつくることができたと感じています。また、私がかかわっているFMクマガヤや商店街の活性化プロジェクトがきっかけで、大学外にピザを出店することもできました。私たちの出店により、ものつくり大学に興味を持っていただいたり、たくさんの方から純粋にピザの味を喜んでもらえたり、貴重な体験ができました。現在、料理研究サークルのメンバーは20人弱いて、一人ひとりパワーがあります。メンバーはみな決断や行動がスムーズで、課題が生じると自らで解決しようと動きます。対応力や行動力がある主体的なサークルだと感じています。 碧蓮祭でピザを販売する料理研究サークル(中央が和田さん) 碧蓮祭で販売したピザ ピザから繋がったFMクマガヤのパーソナリティー 2024年11月、アルバイト先のピザ屋が市内のお寺の縁日へ出店した際、学生である私のブースを設けてくださり、チャレンジメニューとしてオリジナルピザを販売しました。その時、FMクマガヤのパーソナリティーの方がピザ屋に取材に訪れていました。料理研究サークルを学外にもPRしたいと考えていたので、思い切ってサークルのPR方法について相談してみました。すると、「スタジオにおいでよ」と声をかけていただき、好運にも11月に「週刊フードラボ」という番組にサークルの仲間とゲスト出演することができました。初めてのラジオ出演は、シンプルに緊張しました。目の前にマイクがあるだけでこんなに話す内容が変わるんだという驚きがありました。マイクを前にすると普段の雑談や会話とは全く異なるベクトルが必要だと感じました。「週刊フードラボ」の番組内では、料理研究サークルの活動内容や今後の目標を多くの人に知ってもらえるよう意識して話をしました。翌月の12月には、クリスマスイベントの公開放送にも誘われ出演。そこでFMクマガヤの局長の宇野さんから「パーソナリティーをやってみないか?」と声をかけられました。自分がやれるものだとは思っていませんでしたが、「もらえるチャンスは全部取る」という衝動的な思いから、挑戦を決意。面接後に研修をFMクマガヤの代表の栗原さんから受けました。実際の放送中に受けたミキサー等の機械類の研修では、ミスが生放送に大きく影響してしまったのですが、ミスを受け止めつつ、生放送という場でどうつなげていくかの心構えを学びました。その後、2025年3月にパーソナリティーとなりました。 飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたい 現在、週2日ほど番組に携わっており、第3火曜日の19時から「りすチャン2025」という番組のナビゲーターも務めています。週に約6時間ものフリートークを行うため、日頃からネタを探し、メモを取るようにしています。思いついたことやあった出来事を箇条書きにし、そこから話を広げています。自分の中で思っているくだらないことを「こうなんですよね」とリスナーに語りかけることで、日常の中から何かをひねり出そうと努めています。夜の番組なので、多少の大学生らしいゆるさは許してほしいという気持ちがあります。大人になると忘れがちな気持ちや、「とりあえずやってみたい」という学生らしさをストレートに受け取ってもらいたいです。飾らない大学生の姿が魅力のパーソナリティーでありたいと思っています。私のように料理研究サークルの活動を外部に広げられたのは、たまたまだと思っています。発信できないだけで、ものつくり大学には木工や、機械いじりといった、各々が持つ個性が溢れています。ラジオという媒体を通じて、そうした学生の魅力を発信し、ものつくり大学の学生の「とがり」を出していきたいです。 学内にFMクマガヤのサテライトスタジオが 今月(2025年10月)からFMクマガヤのサテライトスタジオが学内の図書館・メディア情報センターに設置される予定です。碧蓮祭の1日目である10月25日に公開生放送が行われることになり、話が早く進んでいることに驚いています。私はサテライトスタジオ設置の話を知り、9月にメディア研究サークルを立ち上げ、図書館・メディア情報センター長の井坂教授に顧問をお願いしました。このサークルはラジオに限定せず、メディア全般を取り扱い、学生と地域のつながりを広げていく予定です。サテライトスタジオが実際にどう動くかは未知数ですが、行田とものつくり大学、そして学生の魅力を発信していきたいです。私以外に、主軸に立ってメインで動く学生も見つけていきたいです。こうした活動に前向きな学生が見つかれば、きちんと活動を継続していけると思います。10月25日の公開生放送では碧蓮祭に携わる人や団体の魅力を掘り下げていく予定です。 今までの活動で見えてきたもの 今後は、田尻研究室での取り組みに特に力を注いでいきたいと考えています。建築系を学びたくて進学したものの、サークル活動やラジオパーソナリティなどを通じ、実際に手を動かして「ものをつくる」よりも、いろいろ考えて「仕組みをつくる」ことに興味が移りました。田尻研究室は、物理的な「もの」をつくるような研究ではなく、「基盤の仕組みづくり」の研究室であり、考えることに重きを置いています。まちづくりや都市計画の分野が研究の中心です。私は、商店街の活性化に取り組んでおり、現在、先輩からプロジェクトを引き継ぎ、イベント等を運営する側となっています。この研究室で学ぶ中で、これからやるべきことも見つかりました。まずは学部卒と名乗るだけの能力を身に付けるために学びを深めたいです。また、以前は施工監理といった職種しか考えていませんでしたが、それ以外の可能性もあることを知りました。本当に自分がやりたいことを見つけるために、大学院へ進学し、より深く専門的な知識と考える力をつけたいと考えています。 挑戦や行動力の原点は「興味」 現在に至るまでの大学生活での挑戦や行動力の原点は、単純に「興味」です。「やったことのないこと」「簡単にやれないこと」をやってみる気持ちが強いです。料理研究サークルをつくったことが全てのはじまりでしたが、ラジオのパーソナリティーにしても、一つずつ行動したことに対して評価され、誘っていただく機会に恵まれました。一個ずつやったことに対して派生していった結果、今があります。これからは、今まで培った力や縁の一つ一つを大切にしつつ、田尻研究室の一員として研究活動を追求できればと思います。大学生活は「何もしないのはもったいない」と強く思います。なにかに興味をもち、やりたいと思ったら、まずはいったん口に出し、人に話してみることが大切です。たとえ無理そうでも、夢物語でも、話してみることで周囲の協力が集まり、話はどんどん広がっていくと実感しています。 関連リンク ・建設学科 まちづくり研究室(田尻研究室)・ものつくり大学料理研究サークル(@iot_oryouri)-Instagram

-

【知・技の創造】万博という円環

設計に込める構想 現在開催されている大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げ、その設計と構想には都市的・建築的な意義が込められています。夢洲という人工島に突如現れるこの仮設都市は、従来の都市構造─中心と周縁、効率と消費、競争と排除─の限界を浮き彫りにし、それを超克しようとする試みとして注目されています。 工事中の万博空撮写真 建築家・藤本壮介氏による会場デザインの最大の特徴は、その環状型の配置です。中央に巨大な回廊「リング」を据え、その下に各国・企業のパビリオンが点在する構成は、従来の軸線的・階層的な都市設計とは一線を画します。リング=円という構成は、古来より強い中心性を持つ完璧な形として、権威の象徴に多く用いられてきました。例えば、ローマのパンテオンでは、建物の中心から神を象徴する光が降り注ぐように設計されていますし、パリの都市構造も凱旋門などの記念碑を中心に据え、放射状・円環状の道路によってその中心性を強調しています。また、円形の都市や建築は、外部から内部を守る防御の形としても多用されてきました。中国の客家土楼という集合住宅は外敵から身を守る擁壁として機能し、イタリアのパルマノーバなどの要塞都市でも円形構成が見られます。 今後の可能性と近代都市 妹島和世氏と西沢立衛氏の設計による金沢21世紀美術館は、こうした歴史的な円形構成の意味を大きく転換させた建築として注目されました。この美術館では、円形を「すべての方向が正面」と捉え、複数の入り口を設け、外周の壁を全面ガラスとすることで視覚的な開放性を実現。内部には展示室が島のように等価に配置され、階層性のない空間が生まれています。 大阪・関西万博においても、中心近くに森が配置されているものの、動線の起点とはされず、体験として中心と周縁の境界は曖昧です。また、巨大なリングは幅があり、通路でありながら居場所にもなっており、2階に上がることもできます。その最高地点に登るとリング全体が見渡せ、周縁でありながら円全体が中心のような印象を与えます。地上レベルでは柱がグリッド状に林立し、どこからでも入場可能であることも大きな特徴です。こうした設計は訪問者に自由で非直線的な体験と印象を促し、階層性を前提とした近代都市モデルからの脱却を象徴しています。この万博が一時の夢にとどまるのか、それとも都市と建築の在り方を問い直す契機となるのかは、今後の実装と継承の意思にかかっています。私たちは、この人工島の風景から、持続可能で包摂的な空間づくりの可能性を汲み取ることができるでしょうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年9月5日号)掲載 Profile 岡田 公彦(おかだ きみひこ)建設学科教授 神奈川県横浜市生まれ。その後、旧大宮市(現さいたま市)で育つ。明治大学理工学部建築学科卒。専門は建築設計、デザイン、街づくり。

-

【知・技の創造】住宅の気密性能

隙間風のあれこれ 私は主に住宅の省エネ・快適・耐久性(防露・乾燥)の向上について研究しており、その一つに、住宅の気密性能(隙間の大きさ)に関する研究があります。住宅外表面の隙間が大きいと、その隙間からの外気の出入りによって、暖冷房エネルギーの増大を招き、冬期には足元に冷たい気流が生じて不快になります。これは外部風がない時でも生じます。冬期は室内の温度が外気に比べて高いので、住宅上方の隙間から室内空気が流出し、1階下方の隙間から外気が流出します。 隙間風の寒さに困っている方、またはより省エネにしたいけど、費用面で改修に躊躇されている方は、例えば1階の幅木下だけでも塞ぐ、あるいは床下に潜って壁下の手の届くところだけでも隙間を塞ぐ工事を行ってみてください。暖かくなったとの実感が得られるかを保証するのは難しいですが、暖房エネルギーは確実に減ります。 気密測定と建物の関係性 この住宅全体の隙間面積を測定する方法(気密測定)はJISで制定されています。室内の空気をファンで排気することを思い浮かべてください。気密性が良い(密閉性が高い)建物では少量の排気で、内外の気圧差(差圧)が大きくなり、気密性の悪い建物では、大量に排気しても、各所の隙間からどんどん外気が入ってくるので、あまり差圧がつかないことが想像できるかと思います。 この性質を利用したものが気密測定で、ファンの流量を3段階以上変えて、それぞれで得られる排気量と差圧の関係の累乗関数から、隙間面積に換算します。ただ、この測定には大きな排気ファンも含めて、それなりに高額な専用の器材が必要です。そこで、排気に台所のレンジファンを利用して簡易化できるのではと考えて、昨年、ある企業の支援を得て特許を取得し、廉価で販売し始めました。これには、測定器そのもののコストダウンだけでなく、コンパクト・簡易化したことで測定の人件費も大幅に下げられると見込んでいます。 レンジフードを利用した気密測定 建築は耐久性や断熱性など、実際に出来たものが設計の通りの性能なのかを確認することが難しい分野です。その中で、気密性能は完成後の現場測定で分かる性能です。また、木造住宅の場合は(吹付け断熱工法の場合を除くと)、工事全般の丁寧な施工が気密性能に影響するので、それを測る目安にもなると考えています。それゆえ、私は今後の全ての住宅で建築者が気密性能を確認してから住まい手に引き渡してほしいと思っています。今回開発した測定器がその一助になれば良いと思っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年7月8日号)掲載 Profile 松岡 大介(まつおか だいすけ)建設学科教授 東洋大学大学院博士前期課程修了。京都大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)・一級建築士。2017年4月より現職。専門は建築の温熱環境分野。

-

【知・技の創造】歴史的建造物の保存再生

歴史建造物の調査研究 2005年に本学に着任以来、これまでに50件を超える歴史的建造物の調査研究や修復設計・技術指導に関するご依頼を賜り、自身の専門分野となる近世社寺建築を嚆矢に、古民家や本陣建築のほか、近代の洋風建築や足袋蔵、特攻訓練も行われた戦争遺跡、さらには土木遺産となる河川のれんが造門樋や鉄骨バランスアーチ橋に加え、産業技術遺産となる蒸気機関車など、多岐に渡る歴史的遺産の調査研究を学生と共に携わってきました。 横山研究室が復原整備を手掛けた旧忍町信用組合店舗 旧忍町信用組合店舗の解体修理調査の様子 鍵は建造物と「対話」すること 上掲に伴う調査研究の手法は「実態調査」・「文献調査」・「数例比較調査」の三柱を基軸に進めていくことになりますが、大切なことは実践的な調査研究を通して歴史的建造物との対話がいかに行えるかが鍵となります。つまり、これには現状把握のための精緻な実態調査が必要で、室内空間だけに留まらず、床下・小屋裏・屋根裏と真っ黒に汚れながらも丁寧且つ敏速に膨大な調書を取り、それを整理して図面化することが対話の第一歩につながります。 このような前提のもと、次のステップとして創建当初の姿がどのような形態であったかを探るため、建物を構成する主要軸部の柱や梁などに残存する仕口や埋木痕跡のほか、木材表面に残る釘穴なども隈なく調べることで、復元考察が進められています。なお、近世以前の歴史的建造物は古写真が実在することは殆ど皆無であるため、このためにも文献調査を粘り強く広範囲に行い、絵図や規模を記す文書を見つけ出すことができれば大金星となります。 さらに同一の建築様式となる歴史的建造物との類例比較調査を行い、これらを踏まえながら対話の密度を高めて行けば、徐々に創建当初の姿が見えてくることになるのです。 いずれにしても日々の積み重ねが重要であり、一朝一夕に研究成果の到達を見ることはできませんが、東松山市に所在する箭弓稲荷神社社殿は二年間に及ぶ調査研究の結果、近世最後の大規模権現造形式の社殿であることを明らかとすることができ、昨年の1月19日に国の重要文化財指定に導くことがかないました。 箭弓稲荷神社の調査の様子 箭弓稲荷神社の社殿外部透かし彫り彫刻 地方都市再生の鍵 首都圏に位置する埼玉県においても、残念ながら地方都市では人口減少が見受けられ、これを何とか食い止める施策が官民によって打ち出されています。街輿しに伴う手法はそれぞれの地域的特性に添ったコンセプトに基づき、計画性を持って段階的に進められていますが、これからの時代は「土着性と新規性の融合」が地方都市再生の鍵だと考えられます。このためにも、地域に残存する歴史的建造物をバナキュラー建築に位置づけ、保存再生と積極活用を図ることが重要だと言えます。 これにより、その歴史的建造物は地域のランドマークとなり、結果的にオンリーワンとなる地域ブランディング確立にも寄与し、例えば川越市の「蔵造りの街並み」のように、歴史の香りが漂う小江戸として国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されるなど、全国にその名を知らしめることになります。 なお、土着性と新規性の融合比率は、土着性の方が優位でなければなりません。これが過度に逆転すると地域特性を生かした街並み再生のコンセプトが瓦解する恐れもあり、関係者が特に留意すべき点として掲げられます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年5月9日号)掲載 Profile 横山 晋一(よこやま しんいち)建設学科教授 横浜国立大学大学院博士課程後期修了。博士(工学)。財団法人文化財建造物保存技術協会、立教大学を経て現職。専門分野は市域に残る歴史的建造物の保存再生と活用提案。

-

【知・技の創造】デザインで世界から街へ

Design for the other 90%(世界を変えるデザイン) 30代、40代の大半は、海外の紛争地や自然災害の被災地で過ごしてきた。アフガニスタン、シエラレオーネ、コソボなど、通常見聞できない土地での生活で「世界を変えるデザイン(原題:Design for the other 90%)」を強く意識してきた。 私たちの住む日本では、あたらしいもの、きれいなもの、珍しいものなど「ほしいもの」は次々につくられ売られている。世界に目を向けると、196か国のうち水道水が飲める国は日本を含む9か国のみ。ユニセフによると世界では全人口81億のうち18億人が自宅の敷地内で水を手に入れることができないという。 アフリカでは子どもが水汲みのために長い道のりを歩くことに時間を使い、教育や余暇の時間が奪われている。その状況に対して、考案されたドラム缶をドーナッツ型にして穴に紐を通し、水を転がす容器のデザインには、正直目から鱗であった。十分な量の水は重く重労働であるが、75リットルもの水を子どもひとりで運べる。 「ほしいもの」ではなく「必要なもの」に対しての真のデザイン。それこそが世界を変えるデザインである。 ネパール地震での復興支援 2015年ネパール地震からの復興支援に関わった。現地政府と共に耐震性の高い再建住宅を普及するため制度設計から職人トレーニングを実施した。復興期間の5年間を通して、確実に耐震性の高い建物が普及するに至った。それでもヒマラヤ山系の山岳地帯の村々では、建設材料の搬入が困難で、倒壊したまま取り残されていたり、石を積み直しただけの状態であったりした。 そこで蛇篭(じゃかご)を用いた新たな耐震補強工法の開発を行った。蛇篭の材料である針金はどこでも入手しやすく運搬もしやすい。また住人たちの手により現地で編むことができる。日本の実大振動台実験を何度も実施し、大地震下でも蛇篭壁は大変形するものの倒壊はしないことが検証された。最優先課題である人命を守るための効果的なデザインであると考える。 官民学で取り組む街づくり 行田市水城公園に設置した手描き花手水傘の仮設休憩所 2019年に本学に着任してから、官民学連携で行田市や熊谷市の街づくりに取り組んでいる。本学ならではの知と技を融合し、学生と共に仮設休憩所や屋台制作など地元を盛り上げる活動を行ってきた。現在、「行田まちなか再生未来ビジョン」の策定に取り組んでいる。長期的な視野に立ち将来を担う子どもたちがワクワクできるような街づくりを目指す。 これからも真のニーズに焦点をあて、デザインを通した社会貢献をしていきたい。世界から身近な地域をフィールドとして、学生と共に笑顔と技術力を備えたテクノロジストとして活動していく。 埼玉新聞「知・技の創造」(2025年1月10日号)掲載 profile 今井 弘(いまい ひろし)建設学科教授 三重大学博士後期課程修了、一級建築士。設計事務所、NGO、JICA、建築研究所、防災科学技術研究所を経て、2019年より現職。主に設計、製図、構造の授業を担当。 関連リンク ・建設学科WEBページ ・建築技術デザイン研究室(今井研究室)

-

【知・技の創造】建設施工のロボット化

近年の建設現場では、直接作業に従事する技能者(いわゆる職人)が高年齢者と外国人で大半を占めるケースも少なくありません。技能者の減少と高齢化に歯止めがかからず、業種によっては外国人技能実習生などに頼らざるを得ない状況が慢性化しています。また、国交省の2022年の統計データによると、29歳以下の技能者の割合は全体の約12%で、他産業と比べて顕著に少ないです。 建設業の担い手の確保・育成に向けて、処遇改善と働き方改革に加え、生産性向上など技術面の改善を一体的に推進することが求められています。 処遇改善と働き方改革の推進 建設工事では、効率的な施工体制の下、低コストかつ短工期で良質な構造物を完成させることが理想的です。一方、建設業は、重層下請構造の典型であり、下請けとなる専門工事業者(原則3次以内)が費用や工期の面でしわ寄せを受ける場合があることも否定できません。 下請けが下層になるほど、企業の利益や技能者の賃金は減少傾向にあります。また、工期に余裕のない現場では、休日出勤や早出・残業を余儀なくされ、長時間労働が常態化しています。さらには、末端の技能者まで管理が行き届かず、工事の安全性や品質の低下を招くリスクも高まります。将来の担い手の確保の観点からも、適正な賃金を維持しつつ、長時間労働の是正と週休2日の定着が求められてきました。これに対しては、働き方改革関連法の施行により、時間外労働の上限規制が今年(2024年)の4月から建設業にも適用され、日給制が多い技能者においては収入減少の可能性が課題として残るものの、建設業全体の労働環境の改善に向けて一歩前進しました。 施工の自動化・ロボット化 国交省では、2016年の「i-Construction」を皮切りに、ICT等を活用した生産性向上の取組みを推進してきました。今年(2024年)の4月には、「i-Construction 2.0」が策定され、現場のオートメーション化(自動化)に重点を置き、2040年度までに、生産性1.5倍以上の向上を目標に掲げています。 この取り組みは、主に土木(インフラ)分野を対象としたものですが、建築分野でも、生産性向上が喫緊の課題であり、生産プロセス全体のDXに加えて、施工の自動化・ロボット化に関する技術開発が活発化しています。その背景には、ICTやIoT、AI、AR・MRなどのデジタル技術の飛躍的な進化があったことは周知の通りです。ゼネコン各社では、省力化・省人化を企図した建設ロボットの技術開発が主に進められており、実用化に至った技術も増えてきました。例えば、3Dプリンティング技術は、RC工事の埋設型枠や構造体の一部に適用されており、生産性向上への貢献のみならず、これまでにないユニークで自由なデザインを可能にしました。 現在、2021年設立の「建設RXコンソーシアム」が中心となり、建設ロボット技術の共同開発とその相互利用を推進しています。各種ロボットの実用化・普及に当たっては、費用対効果をはじめ、関連法令と資格の整備、トラブル発生時の責任問題など、検討事項が山積みですが、建設業界全体の生産性および魅力の向上への寄与が期待されています。 建設現場において、人とロボットが協力して作業することが一般的になる日もそう遠くないかもしれません。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年11月8日号)掲載 profile 荒巻 卓見(あらまき たくみ)建設学科講師 ものつくり大学大学院修士課程修了、日本大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。日本大学助手を経て2021年4月より現職。専門は建築材料・施工、コンクリート工学。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】大切なものを守ろう

耐震性能の低い建物 1981年以前に建てられた建物は、構造種別(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)にかかわらず耐震性能が低い可能性が高いです。木造に関しては1981年~2000年に建てられた建物も現在と仕様規定が一部異なるため耐震性能が低い可能性があります。大地震時には耐震性能が低いと建物は地震の揺れに耐えきれずに倒壊してしまいます。 建物が倒壊すると命、生活、歴史などいろいろなものが失われます。失われたものは元に戻らないものがほとんどです。元に戻る場合であっても長い時間が必要となります。そのため、大切なものを守るために事前に対策をする必要があります。 耐震診断 建物の地震に対する性能を耐震性能といい、既に建っている建物の耐震性能を把握する方法として耐震診断があります。耐震診断は、建物の図面や調査から大地震時に建物が倒壊するかどうかを判定するものです。耐震診断を行うことにより大地震時に建物がどのような状態となってしまうのかを把握することができます。 耐震診断により大地震時に倒壊する可能性があると判定された場合には、耐震性能を向上させるための耐震補強設計に進みます。耐震補強設計では補強壁を設けるなど耐震性能を向上させるための補強設計図の作成、補強設計図に基づく耐震補強計算を行います。補強設計が完了したら、補強設計図の内容で耐震補強工事を行うことで耐震性能を確保します。耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事が耐震性能の把握から確保までの一通りの流れとなります。 耐震性能の目標 耐震補強を行うにあたり、耐震性能の目標を決めます。一般的には建物が倒壊しないということを目標とします。建物が倒壊しないことで人の命が守られます。新築の場合にも建築基準法では人の命を守ることが目標です。 しかし、この場合に建物は倒壊しませんが大きな被害を受けます。地震後に建物に引き続き住むことは難しい可能性が高く、住むためには大きな改修が必要となり、場合によっては取り壊して建て替えるしかない場合もあります。 大地震後も引き続き住み続けられるよう。補強量を多くすることで地震時の被害を軽微に抑え、少ない改修で自分の建物で暮らすことを目標とすることもできます。 改修工事の注意点 昨今、古い建物をリフォームやリノベーションをして活用することが多くなっています。これは、持続可能な社会を実現するためにとてもよいことですが、そのような建物は耐震性能が低い可能性が高いです。耐震診断を行う必要があります。怠ってしまうと見た目はきれいであっても耐震性能が低い建物となってしまい、大地震により建物は倒壊してしまいます。また、耐震補強工事はリフォーム工事と一緒に行うことで費用が安くなります。 まとめ 大切なものを守るためにまずは建物の耐震診断を行い、耐震性能を把握しましょう。耐震診断についての相談は、お住いの市役所に担当する課がありますので、まずは相談してみてください。耐震診断には補助金が出ることが多く、費用の負担は少なくなっています。耐震補強設計や耐震補強工事にも補助金が出る場合があります。近年では1981年から2000年までの建物についても補助金が出る場合もあります。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年9月6日号)掲載 profile 芝沼 健太(しばぬま けんた)建設学科講師 工学院大学卒業。宇都宮大学大学院修士課程修了。 修士(工学) 。有限会社設計工房佐久間を経て2024年より現職。専門は、木質構造、耐震診断・耐震補強。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

【学生による授業レポート #3】実際に作った経験が知識に変わる

第3回「学生による授業レポート」をお届けします。今回は、建設学科2年の上田翔大さんが「仕上基礎および実習Ⅴ」で学んだことについてレポートします。実習を通じて、学生たちは何を感じ、何を学んでいるのか、リアルな声をお届けします。(学年は記事執筆当時) 「仕上基礎および実習Ⅴ」の授業について この授業は2年の1クォータで履修することができます。RC(コンクリート)製のモニュメント制作を通じて図面と施工の関わりを学びます。今回は「ものつくり大学」のそれぞれの文字を4等分にして1つの文字を完成させるという大きなRC構造物を制作しました。私たちの班は「も」の下部分2つを担当しました。 この授業は、RCにとって最も重要な型枠・鉄筋・コンクリートの三拍子が揃った実習となっています。 実習内容 最初に行ったのは型枠に文字をレタリングする作業です。外形線を綺麗に書いたら、ジグソー(電動ノコギリ)で切り落としていきます。 切った部分を底板に固定して凹凸部分が完成しました。 次に、形を形成する型枠の加工に入っていきます。この作業が疎かになってしまうと、コンクリートが漏れてしまったり形が歪になったりしてしまいます。最初の難関として、チームのみんなで確認し合いながら作業をしていきました。 鉄筋の加工も同時進行で進めていきました。鉄筋はコンクリートとは離れられない運命になっているほど重要なもので、お互いの欠点を補いあい力を発揮してくれます。鉄筋の加工から切断まで手作業で行うことは大変でしたが、それ以上に楽しさが勝り、あっという間に鉄筋加工の作業は終わりました。 型枠・鉄筋の加工が終わると施工に移ります。この時、重要なことは鉄筋と型枠の被り(隙間)を一定にしたいので、できる限り位置や垂直を正確に出すようにします。また、そのままではコンクリートを打設した際に圧力で型枠がはずれ、コンクリートが漏れてしまうかもしれないので周りを単管パイプや木材等を使用して固定します。ここまでで、コンクリートを流す下準備は完了しました。 コンクリートの打設では、コンクリートが目に入る等、怪我をする可能性がある作業が多いので周囲の確認や声掛けをしっかり行います。コンクリートは一輪車を使用して、ミキサー車から運ぶので肉体作業になります。何往復もしてコンクリートを流し込み、バイブレーター(振動機)を用いて均等に均します。実は、この作業が一番きつかったです。この時に型枠に当ててしまうと傷がつき、変形してしまい完成時に形が変わる原因になるので、意外と繊細な作業も求められます。流し込めたら鏝を使用して表面を均します。 コンクリートが固まったら、傷つけないように型枠を外して分別します。再利用できるものは分けるようにします。外し終えたら、フォークリフトを用いて反転させて文字が上になるようにします。 最後に塗装を行います。手に付くと落ちにくいものなので手袋を着けて作業を行います。文字に沿って養生テープを貼るのが難しく、思った通りに貼れないので苦戦しました。塗装は数回に分けて行うので、時間と集中力が必要になります。ただ塗ればいいだけではなく、下地となる塗装など様々な種類があるので間違えないように気を付けます。塗装の作業は乾かす時間も必要になってくるので、実際の現場ではこの待ち時間も他の作業をしているのかなと感じました。 この授業を通して、良かった点や反省点は以下のとおりです。【良かった点】チームで効率よく作業できたので、最終週は余裕をもって授業を終わらせることができました。皆で確認しながら作業を行うことで、知識の定着を感じられました。 【反省点】今回、型枠の施工不良で文字の一部分が欠けてしまいました。しかし、原因を突き止め、修繕する方法を学ぶことができたので失敗をしても大丈夫です。実際の現場では迷惑をかけることになるので失敗するなら今のうちだと思いました。 何を学ぶことができたか 配布された図面通りに加工・施工をすることができ、図面から読み取る力・頭の中で想像する力を養うことができました。作業での適切な道具や使い方を再確認でき、応用も教わったので基礎を学んだだけで満足するのはまだ早いなと感じました。成功した経験だけではなく、失敗した経験を積み、原因を考え次に生かすことは大学生の今のうちにしか許されないので、何事も挑戦して学ぶ姿勢が大切だと思いました。 また、先生のアドバイスだけでなく、自分たちで考えることで知識や作業の質を高めることができるので、周りの人とのコミュニケーションが大事です。中には上級生も参加していますが、一緒に作業をすると意外と話しやすくなります。 私は木造系に興味がありましたが、様々な実習を学んでいくうちに、この業種にはこんな魅力があって、こんなことをしているんだと知ることができたので、今では他の業種にもアンテナを広げて学びを深めていこうかなと考えるようになりました。どの授業でも同じだとは思いますが、自分たちで実際に作り上げたものは記憶して知識に変わります。その過程を楽しく感じながら成長できたことは良い経験でした。 今回の授業は今まで学んだことの総復習だと感じています。私は1年次に「仕上基礎および実習Ⅰ~Ⅳ」を履修し、コンクリートとは?鉄筋・型枠とは?のいろはを学びました。今回の授業はその知識を深め、実際に作ってみて、学内に設置するという内容でとてもワクワクしました。実習が終わる頃には、コンクリートの建物はこんな工程で建てられているんだなと想像力が広がりました。 原稿建設学科2年 上田 翔大(うえだ しょうた) 関連リンク ・【学生による授業レポート】ジジジジッ、バチバチッ…五感で学ぶ溶接技術・【学生による授業レポート #2】受講後もSA(スチューデント・アシスタント)を通じて深める学び・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】ものづくりを体験する

日本の建築文化について ものつくり大学では実習授業が豊富に組まれており、他の大学では体験できない実務的な技術を学べる授業内容になっています。私が担当している授業では、大工道具の使い方、木材の加工方法、原寸大での木造建築の施工など様々なことを学び、木造建築に関わる技術の基礎の習得を目指します。 日本の建築文化は木の文化とともに育まれてきました。しかし、時代を経ていく中で、日本の建築文化は多様化し、木造建築は主流から外されてきました。ところが、最近では木造建築の価値や魅力が見直され、これまで鉄やコンクリートなどで造られていた中高層ビルにも木材を用いようとする新しい試みが実行に移されてきており、大規模な木造建築物を目にする機会も増えてきました。 ものづくりによって創造される人々の生活の豊かさ 人々の生活の豊かさは、ものづくりによって創造されてきたといえます。ものづくりにおける建築物を建てる技術は、古くから引き継がれてきた技術を根幹としつつ、時代の流れの中で新たな技術の受容を繰り返し、革新され進化を続けてきました。中でも木造建築に関する技術は古くから脈々と引き継がれてきた部分が多いです。それは、日本人が生活の中で、四季を通して日本独特の気候と向き合い、木と密接に関わり合いながら豊かな文化を形成してきたことによります。 そして、木造の技術を使って建築された民家や社寺建築など多くの建築物が、修復を繰り返しながら現在まで大切に保存されてきました。それによって、古い時代に建てられた建築物の存在を、現代に生きる私たちが体感し、そこから多くのことを学ぶことができています。 特に重要なのは、その背景にある高度な技術を備えた技術者の存在です。修復には、的確な技術を備えた技術者が必要であり、その技術は後世に伝えていかなければなりません。技術を的確に伝える上では、理論や知識だけではなく人の手によって伝えていくことが不可欠であり、そのためには、その技術を扱える技術者を育成することが必要です。 技術者がいて、その技術力を発揮できる環境があってこそ、それらが絶えることなく伝わるのです。ものづくりの技術の継承には、技術を習得し、活用していく技能が必要であり、そのためには手を動かして実践し、ものづくりを体験することが必要です。体験することは、自ら考えることにつながり、理論や知識を学び、技術を習得することにつながります。 現在の研究とこれから 私は、近世から近代にかけて活動していた大工家の建築生産に関する研究を行っています。研究では、それら大工による社寺建築の遺構や社寺建築を建てる上で作成された造営史料などの分析を行います。そこには、技術者である大工の技術・技能に関する情報がつまっています。その技術・技能は現代に通じるものがたくさんあります。現代の技術・技能は、過去の技術・技能を工夫し、研鑽し、発展させたものなのです。過去の技術・技能を知ることは、現代の技術・技能の発展に不可欠なことです。 ものつくり大学の教育を通して、過去にも目を向けて学び、新たなことを創造し、培った技術・技能を後進へと伝播していけるような技術者を輩出できるよう努めてまいりたいと思います。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年7月5日号)掲載 profile 奥崎 優(おくざき ゆう)建設学科助教 芝浦工業大学大学院修士課程修了、工務店勤務を経て芝浦工業大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。2024年4月より現職。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

-1200x800.jpg)

【知・技の創造】外国人建設労働者の就労

建設業界の人手不足と外国人労働者 平成30年12月14日、出入国管理および難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の公布により、新しい在留資格『特定技能』が設けられました。これを受け、人手不足が深刻である建設業界において外国人労働者の就労が可能となりました。 14分野のひとつ、建設業界もまた深刻化する人手不足に悩まされています。建設業界の就業者数は1997年の685万人をピークに、2020年11月時点では505万人に減少しています。生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材の確保が困難な建設分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築されました。 この制度では、特定技能1号が在留期間の通算が5年までで、家族の帯同は認められていません(図参照)。また、外国人建設就労者で技能実習2号等修了した者は引き続き通算5年間働いてもらうことができます(図のルート2参照)。 また、母国に帰国している技能実習修了者も呼び寄せ、直接雇用できるようになりました。 建設関係の業務区分と業務内容 これまでの建設分野の特定技能1号は、19業務区分(18試験区分)に分かれていました。旧制度では、ある区分で特定技能の資格を取得しても、その業務以外に携わることができませんでした。また、技能実習対象なのに特定技能にない職種があるなどの不整合もありました。 建設関係の業務区分は3つであり、【土木】【建築】【ライフライン・設備】に再編しました。これにより、特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大、柔軟に仕事ができるようになりました。 業務内容は、指導者の指導・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、もしくは移転また修繕もしくは模様替えに係る作業等に従事することになります。 主な業務内容は、①型枠施工、②左官、③コンクリート圧送、④屋根ふき、⑤土工、⑥鉄筋施工、⑦鉄筋継手、⑧内装仕上げ、⑨表装、⑩とび、⑪建築大工、⑫建築板金、⑬吹付ウレタン断熱、その他、建築物の新築、増築、改築もしくは移転、修繕、模様替または係る作業があります。 新たな制度と今後の期待 特定技能1号外国人の受入れ第一号が建設分野で誕生したのは2019年9月でした。2023年11月に特定技能2号評価試験ルートを整備することで今後の外国人技能者の活用が大いに期待できます。建設工事現場における技能者不足を少しずつ解消できることを願っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年5月3日号)掲載 profile 三原 斉(みはら ひとし)建設学科教授 近畿大学卒業。工学院大学大学院博士課程修了。博士(工学)・一級建築士・一級建築施工管理技士。村本建設株式会社を経て2001年より現職。専門は、建築生産、建築構法、建築技術技能教育。 関連リンク ・建築再生研究室(三原研究室)・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】インフラ構造物更新技術

近年は公共構造物の更新や補修補強時代のニーズに即した研究開発を行っています。橋梁(きょうりょう)等のインフラ構造物は、その約半数が建設後50年以上を経過し老朽化しています。これらの構造物をいかに再生させるか、あるいは更新させるかが喫緊の課題です。 本学には、画像の3000kNの万能試験機があり、これを使って新材料や新技術を用いた補修・補強や更新に必要な工法の共同研究をしています。 万能試験機 鋼部材の補修・補強 橋梁等の鋼部材の腐食劣化部や耐震耐荷力不足等の部位に炭素繊維強化ポリマー(以下、CFRP)で補強する技術開発をNEXCO総合技術研究所や材料メーカーと共同研究をしています。この技術はCFRPシートを含浸接着して必要枚数積層するものですが、鋼材とCFRPシートの間に高伸度弾性パテ材を挿入する世界的にも新しい技術です。最近では、CFRP成形部材を使えるように工夫しています。これらの技術は鋼桁橋、トラス橋、鋼床版橋に適用されてきていますが、今後、煙突、タンク、水圧鉄管等に用途拡大が期待できます。 FRP歩道橋 浦添大公園歩道橋(沖縄県浦添市) 塩害地域の対策で注目されているFRPを用いた歩道橋が注目されています。2019年に真空含浸法により製作したGFRP積層成形材を、集成接着した箱桁歩道橋が沖縄県浦添市に建設されました。本橋は橋長18.5mです。今後、さらなる支間長増大に対応すべく、現場接合構造の研究を行いました。また、木製歩道橋をFRPで補強する工法についても、県内自治体と共同で今後事業展開を図ります。 弾性合成桁 古くから施工されている橋梁の多くは、鋼桁の上に鉄筋コンクリート床版を固定した構造形式です。近年、NEXCOをはじめ関係各所で大規模更新事業として劣化した床版の取替えを行っています。この更新後において、床版と鋼桁を完全固定と考える合成桁設計法と、両者を重ねただけの非合成設計法がありますが、その中間的な考えである弾性合成桁の研究を行っています。この設計法を用いれば、合成桁の利点を取り入れつつ、両者の接合方法を合理化することができ、品質の良いプレキャスト床版の採用が容易になります。画像は本学で実施した弾性合成桁の載荷実験の様子です。 弾性合成桁の載荷実験の様子 まとめ 大規模更新時代を迎え、上述の新材料や新技術を用いた工法で、インフラ構造物の安全・安心に繋がる研究開発を続けています。また、埼玉橋梁メンテナンス研究会の活動にも参加し、埼玉大学、埼玉県、国土交通省大宮国道事務所、ならびに埼玉建設コンサルタント技術研修協会の方々と連携して、このような新技術の紹介を行っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年3月8日号)掲載 profile 大垣 賀津雄(おおがき かづお)建設学科教授 大阪市立大学前期博士課程修了。博士(工学)。技術士(建設部門、総合技術監理部門)。川崎重工業を経て、2015年よりものつくり大学教授。専門分野は橋梁、鋼構造、複合構造、維持管理。 関連リンク ・橋梁・構造研究室(大垣研究室)・建設学科WEBページ

-

人と違うことをやってみる!伝統的な技法「扇垂木」への挑戦が自分自身の成長に

寺社建築の伝統的な技法「扇垂木(おうぎだるき)」と呼ばれる屋根架構を卒業制作のテーマにし、千葉県妙長寺の本堂建築に携わった桐山実久さん(建設学科4年・小野研究室)。 念願だった技能五輪全国大会にも2度出場した経験を持ち、「やってみたいことは挑戦する」がモットー。桐山さんに卒業制作を通して実感している4年間の大学生活での学びや成長、将来の目標などのついてインタビューしました。 木造建築への熱意がものつくり大学進学に 幼い頃から、温かみを感じる木造の家が好きで、木造建築に興味がありました。高校は地元の愛媛県立吉田高校の機械建築工学科に進み、木造建築の面白さに魅了され、高校生ものづくりコンテストにも出場しました。ものつくり大学に進学したのは、同校の先輩が進学していて「技能五輪全国大会に出場できるチャンスがある」と話を聞いたことが大きかったです。ものつくり大学では、アーク溶接などにも触れましたが、やはり木造建築が好きだということを確信し、木造建築コースに進みました。木材の魅力は一度切ると元に戻せないところだと感じます。ボンドで貼っても再生できないですよね。 1年生の頃はコロナ禍でオンライン授業が中心の学生生活に。2年生、3年生の時に連続して技能五輪全国大会に出場しました。出場職種は得意分野の大工ではなく、敢えて家具に挑戦しました。高校時代に先生から「細かいものも得意だね」と言われたことがあったからです。2年生の頃はまだ授業で家具づくりを学んでいなかったため、先輩方にいろいろ教えていただき、寝る間も惜しんで工房で技術を磨き大会に臨みました。3年生の時も家具職種に挑み、努力が実り敢闘賞を受賞することができました。ものつくり大学に進学し、念願だった技能五輪全国大会に挑戦できたことで、チャレンジ精神が旺盛になりました。 技能五輪全国大会に挑戦する桐山さん 伝統的な技法「扇垂木」を卒業制作に 私は小野研究室なのですが、今井研究室と仲が良く、交流が盛んな環境に身を置いています。4年生で卒業制作を迷っていた時、インターンシップでお世話になった今井先生から「千葉県館山市妙長寺の本堂新築の屋根架構を卒業制作として取り組んでみないか」と声をかけていただきました。今井先生から、本堂の屋根の形状は扇垂木(おうぎだるき)という唐傘をモチーフにした扇状に広がった垂木のことで、非常に手間がかかり、単純に配置することが難しいことや、現役の大工さんでも経験できないまれな技法であることなどの説明を受けました。 学生生活の中で木造建築を中心に学び、大会などにも挑戦してきた経緯もあり「人と違ったことをやってみたい」という思いが強い私は「滅多にない経験ができるのは面白そう」と伝統的な技法である扇垂木の制作に挑戦したいと思いました。そして「館山市妙長寺の屋根架構の制作ー扇垂木の墨付け、刻み、加工-」を卒業制作のテーマにすることで新たな自分の可能性を見出したいと思いました。 限られた作業時間が没頭するための集中力に 扇垂木の墨付けから加工の工程は、扇垂木の木材加工の施工経験がある非常勤講師の福島先生のご指導の下、埼玉県寄居の福島工務店で行いました。扇垂木の木材となるのは、垂木、隅木、蕪束(かぶらづか)。墨付けから加工は、一般的な垂木の断面より大きいため、加工に費やす時間が多くなりました。搬入や組み立てを考慮して行った鎌継ぎ(一方の木材に端部の広がった突起を作り、他方の木材にはめ込む継ぎ手)やくせ加工などの作業も何度も行いました。作業時間が限られていたこともあり、43日間(2023年10月27日から12月8日)1日も休まず取り組みました。限られた時間の中での作業だったからこそ、集中して一心に取り組めたのだと思います。加工した木材の仕口を数えてみたら136箇所ありました。 技術的な面は、福島先生のご指導に加え、学生生活を送る過程で様々な道具を使ったり、技術を磨いたりした経験や工程を頭に入れ作業する習慣がプラスに働きました。ある程度作業に慣れると、流れが分かり、段取りをつけながら1人で進めることもありました。精神面でのプレッシャーは地元の方との交流もあり、あまり感じませんでした。技能五輪全国大会に出場した時はかなり精神的にきつかったのですが、2度の出場経験により、精神的にも鍛えられたのかもしれません。しかし、肉体的には、かなりハードでした。今まで扱ってきた木材に比べて遥かに大きく、重かったので、運んだり、転がしたりするのは想像以上に身体に負荷がかかり、腰なども痛くなりました。 難易度の高い施工に挑み、目にした本物の建築 木材の加工が終了した翌日の12月9日に、埼玉県寄居町から千葉県館山市の現場に木材を搬入しました。現地の大工さんの力もお借りし、他の学生と一緒に12月13日から、施工に入りましたが、現地に入る前と後では、緊張感が違いました。まず、蕪束と隅木の取り付けを行いました。上段、中段、下段と隅木を継いでいきました。ここでは、ビス留めをし、しっかり止めました。次に、いよいよ垂木の取り付け作業に。隅木側から垂木を取り付ける工程はとても難しかったです。ひのきの垂木は全て寸法も異なり、木材だからこそ、ねじれや乾燥もあり、調整の繰り返しに。なかなか思うように作業が進まず、苦戦しつつも丁寧にかんなを使って微調整しながら組み立てを進めていきました。垂木の上段、下段の取り付けが進んでいくに従い、扇垂木が大きいことに驚きました。 扇垂木を下から見上げる 現場で施工する桐山さん 本物の建物の施工に関わるのは初めてで、しかも寺院の本堂は地域に根付き、歴史的にも価値をもつことになる建物です。いざ完成間近になった建物を目の前にし、「こんなにも大きな寺院をつくっているんだ」と言葉に表せない感情が湧きました。100年、200年と長期間、多くの人に親しんでもらえる建物にしたいと思っています。本堂の完成は2024年3月を予定しており、扇垂木の美しさが見える屋根になるように作業を進めています。 卒業制作を通して感じている自身の成長 卒業制作を通して特に2つほど自身の成長を感じています。1つは、今までは自分が納得いくためのものづくりだったのが、人に喜んでもらえるものづくりをしたいという思いが加わったことです。そもそも、ものつくり大学に進学した理由の1つに技能五輪全国大会への挑戦があったのですが、高校時代に高校生ものづくりコンテストに参加し、自分自身に対してやり残したという後悔がありました。「賞に入賞することよりも自分の納得するものづくりがやりたい」という思いが強く、1年目には納得できず、2年連続して挑戦。結果、3年生の時は敢闘賞を取ることもでき、自分なりに納得し、達成感が味わえました。しかし、今回、長い歳月建ち続けることになる寺院の施工に携わることで、多くの人が見たり、触れたりして大切にされていくことを想像する機会に恵まれ、ものづくりの喜びを倍に感じるようになりました。 もう1つは、自分に自信が持てたことです。大学生活の中でいろいろな大会にも出場し、賞ももらってきたのですが、実は自分に自信が持てず、ものづくりも上手いと思ったことがありませんでした。自己評価が低く、時に先生から叱られることも。自信がなかったからこそ、さまざまなことに挑戦もしてきました。しかし、今回、卒業制作で難易度の高い扇垂木の制作に挑戦し、その結果、檀家さん、工務店の先生、大学の先生や友人など関わってきた人から評価してもらい、自信が持てました。本堂新築における扇垂木のことが新聞に取り上げられたことで、自分が関わった建築物が多くの方から注目を浴びていることを聞き、嬉しいです。 建築が進む妙長寺本堂 将来は木造建築の教員に 大学卒業後は、まず、大工としてプレカットの仕事に就き、大工職人として腕を磨きたいです。社会経験を積んだ後は、木造建築の教員になりたいと考えています。私の家族はみな教員で、幼い頃から「将来は先生になりたい」と思っていました。人に教えることも好きです。ただ、学生生活の中で、自信がなかなかもてず、後輩に対してもどこか教えることに引き気味でした。しかし、卒業制作などに取り組む中で教えることに少しずつ前向きになり、4年生ではSA(Students Assistant)として先生のアシスタントをしながら後輩にさまざまなことを教える経験をしています。実際、鋸の使い方1つでも教える立場になってみて、みんながそれぞれ違う使い方をしていることが分かり、その違いを面白いと感じます。一方で、一緒にSAをしている学生の教え方から学ぶことも多く、勉強になります。最近、木造建築に進む学生が少なくなっていると感じるので、木造建築の魅力や面白さを伝えられる教員になりたいです。 自分を磨けるものつくり大学での学び ものつくり大学での学生生活は、規則に従いながら過ごしていた小中学校時代、まだ何がやりたいかが明確ではなかった高校時代とは異なり、自分が好きなことをできる環境が整っていました。自分が磨きたいところを磨け、いろいろなことにも挑戦できました。先生からは理論や実践で役に立つことを教えてもらい、さまざまな実習やインターンシップでは、自分で実際にやってみる機会を多く作ることができました。具体的に教えていただいたことに挑戦できた結果、多くのことを学んだり、技術や技能を身に付けたりすることができました。さらに、先輩から教えていただき、後輩に教えるものづくりを通し、人とコミュニケーションを持ったり、信頼関係を築いたりする機会にも多く恵まれました。挑戦することを続けた4年間の学生生活の中で、特に卒業制作は、今までの学びと実践が活き、自分自身の成長を感じる機会になっています。 関連リンク ・建設学科 木質構造・材料研究室(小野研究室) ・建設学科 建築技術デザイン研究室(今井研究室) ・技能五輪全国大会実績WEBページ ・建設学科WEBページ

-

建設学科の女子学生が、建設(土木建築)現場の最前線で働く女性技術者のリアルを『見る』・『聴く』

2023年10月20日、若築建設株式会社(本社目黒区)主催の女性技術者志望者対象の「工事現場見学会及び座談会」に、本学から、建設業に興味のある建設学科3年の女子学生5名が参加しました。この企画は、参加した女子学生が工事現場や女性技術者について理解を深め、建設業の魅力に触れることで、進路選択の一助になることを目的としています。本学では、長期インターンシップや企業訪問等の多様なキャリア支援施策を実施していますが、女性による女性のための女性だけのユニークな企画参加はおそらく初めて。参加した女子学生5名のリアルな感想を伺いました。 一瞬で打ち解けた若き女性技術者の明るさと元気さ 会場となったのは東京都葛飾区の新中川護岸耐震補強工事の現場。本事業は、東京都の女性活躍モデル工事となっているものです。まず若築建設から女性技術者9名の自己紹介があり、続いて4班に分かれた本学の女子学生がそれぞれ自己紹介を行いました。その後、全体スケジュールの説明があり、「女性技術者の目線から見た現場の現況や魅力を見て、今後の進路選択に役立ててほしい」と本日の目的を強調されました。学生たちは明るく元気な女性技術者の皆さんから積極的に話しかけていただきました。遠藤 夢さん(澤本研究室)は「女性技術者の皆さんが初対面の人同士でもフレンドリーでした」と第一印象について話してくれました。次に、いよいよリアルな工事現場見学に移動。現在進めている施工場所の長さは約150メートル。その移動の途中、学生たちは、気さくに説明をされる女性技術者に触れ、「現場で働く人に対して怖いイメージをもっていたけれど、実際は優しかったです」と河田 さゆりさん(田尻研究室)はイメージと現実の姿の違いを感じたようです。工事中の現場では、この工事の責任者である女性の監理技術者が「現在進行中の護岸工事は階段状に削ったところに新しい土を入れ、地滑りが起こらないように転圧(固める)をしています」と説明してくださいました。その姿を見たタマン・プナムさん(澤本研究室)は「現場に女子の監理技術者がいるのは面白い」と興味を持ちました。学生たちはフェンス越しに護岸の工事現場の様子を見て、メモを取ったり、女性技術者から具体的な説明を聞いたりするなどして現場でどのような工事を行っているのかを体感していました。説明してもらっていたカルキ・メヌカさん(澤本研究室)とプナムさんは「現場で働く女性技術者の方に、優しく、いろいろ教えてもらえて、とても勉強になりました」と話していました。 また工事現場での女性への配慮の一つとして、設置された仮設トイレや休憩所も見学しました。気になる仮設トイレは臭いを極力抑えるコーティングがされていることや休憩所では、電子レンジやWi-Fiが完備されている話などを伺いました。学生たちは現場でどのようにトイレを使用したり、休憩したりするかといったことにも関心もあり、工事現場の環境改善が進んでいることを実感しました。晴天でしたが、風が強めの見学であったため、女性技術者から現場の仕事は天候に左右される仕事でもある事情をお聞きし、現場の実情を知り、「現場を見られてよい経験になりました」と遠藤さん。また、工事現場見学を通し「現場のイメージが変わり、若い方も働いていて、働きやすい環境だと感じました」と河田さんは話してくれました。今回の工事現場見学では、日頃見聞きできない工事の進行状況や女性技術者がどんな環境でどのように仕事をしているのか直接教えていただきました。今回の工事現場見学を通して感じ、学んだことを他の学生とも情報共有し、本学での学習に活かすとともに建設業界の内情について理解を深めていってくれることを期待します。 4班それぞれに笑顔があふれた座談会 遠藤 夢さん 1班の遠藤さんは、監理技術者含む入社1年目と2年目の女性技術者3名との座談会。用意されたプロフィールを見ながらの現場での仕事の話になり、「女性技術者でも夜勤はあるけれど『滑走路から見る東京の夜景』や『早朝の富士山』は格別」といった現場あるある的なお話をしてくださいました。女性技術者と男性技術者の違いに関心があった遠藤さんは座談会で「現場で働く技術者は資格もある人もいれば、そうでない人もいて、男女に優劣はなく、その人次第ということを知りました」と話してくれました。 2班の金子 歩南さん(澤本研究室)は、入社8年目と1年目の2名の女性技術者との座談会。入社した経緯や自社の良いところについて熱弁してくださったお2人。話を聞いた金子さんは「土木・建築の技術者に進もうとする人は『インターンシップ』がきっかけだったり、土木や建築が元々好きだったりする人がいることを知りました」と。また、土木・建築の技術者にとってどんなことが大変だったかを知りたかった金子さんは「入社当初は、土木・建築の技術者としてなかなか実力が認められなかったけれど、経験を積んで、実績を見てもらったり、さまざまな立場の方との話をしたりして分かってもらえるようになった」という体験談を聞けたそうです。 3班のプナムさんとメヌカさんは、中途入社した4年目と8年目の2名とスリランカ出身で入社2年目の計3名の女性技術者との座談会。さまざまな経歴をもつ女性技術者たちからキャリアの活かし方について具体的なお話が聞けました。また、留学生である学生2人は外国人の女性技術者の働き方や文化の違いの対応について関心が高く、働く上で文化的な違いをどうやって理解し、日本の働き方に合わせるかを熱心に聞いていました。日本でアルバイトをしているからこそ同じ外国人として働く上での大変さについて共感も生まれていました。 タマン・プナムさん カルキ・メヌカさん さらに、日本企業と海外企業の仕事の進み具合の違いといった国際的な話も展開されていました。プナムさんは「スリランカ出身の方の話がためになりました。また、海外プロジェクトに参加したら、その経験が身につき、自分自身の実力になることを知りました」と。メヌカさんは「入社前に資格取得が必要ではないかと考えていましたが、土木・建築の分野の資格は入社してからでも大丈夫だと聞いて安心しました」と話してくれました。 4班の河田さんは、入社1年目と6年目の2名の女性技術者との座談会。日常生活について話を聞いたり、女性技術者が設計したものを直接タブレットで見せてもらったり、働く上で必要なことを伺いました。リアルな女性技術者の話を聞いた河田さんは「就職活動するにあたり、立派な志望理由が必要だと思っていましたが、『さまざまな角度や観点から考えてもいいんだ』といったことを考える良い機会になりました」と話してくれました。 視野を広げた貴重な体験 今回の座談会では、学生たちが若築建設の女性技術者の皆さんからさまざまな体験やアドバイスを聞くことができました。金子さんは「他の会社を見学した際、現場で働くのは男性が中心でしたが、今日は年齢が近い女性技術者にお会いできて、話が聞けてよかったです」と他の会社見学とは違った体験ができたと話してくれました。現場で働く女性技術者の年齢が近い方も多かったため親近感もわき、自分事して考えることができ、大きく印象が変わったようです。 金子 歩南さん また、今後の進路選択に当たり、若築建設のような建設会社を選択肢に入れたい思いが生まれたり、視野を広げたものの見方について学ぶ機会になったりと貴重な時間になりました。プナムさんは「女性技術者の皆さんの経験をお聞きし、皆さんがどれだけ頑張っているかを知り、私も頑張り、このような職業に就きたいと思いました」と熱い思いを語ってくれました。メヌカさんは「若築建設では英語も磨けると聞き、とても興味を持ちました」と意欲をわかせていました。最後に澤本武博教授(建設学科)からは、先生自身が若築建設の勤務経験があったことや卒業生が働いていることなどを踏まえ「今日の経験を今後の学生生活や就職活動に活かしてほしい」というお話をしてくださいました。そして女性技術者の皆さんからは熱いエールを送っていただき、座談会の幕を閉じました。工事現場見学会や座談会の進行を行っていただき、また熱心に説明をしてくださった若築建設の女性技術者の皆さまには心より感謝申し上げます。 参加者/1班:遠藤 夢 さん(建設学科3年、澤本研究室)2班:金子 歩南 さん(建設学科3年、澤本研究室)3班:カルキ・メヌカ さん(建設学科3年、澤本研究室)3班:タマン・プナム さん(建設学科3年、澤本研究室)4班:河田 さゆり さん(建設学科3年、田尻研究室) 関連リンク ・建設学科WEBページ・澤本研究室WEBサイト・田尻研究室WEBサイト・若築建設株式会社WEBサイト

-

【知・技の創造】地域活性化は子どもたちから

地域を担うのは誰? 郊外や地方で人口が減少する中で、地域の活力や賑わいを維持するためには、少ない人口でも生産性を上げる新たな産業の創出や観光の振興などが考えられますが、そこに住まう「人」が必要不可欠です。そのため、いずれの地域も「人」を確保するために、移住・定住の促進や、地域外に居住されていても地域とかかわりを持ってもらえる関係人口を増やすことに力を入れています。 このように人口の減少局面では「地域の外の人」に目がいきがちですが、もっと身近なところに頼もしいヒューマンリソースがあります。 地域の子どもたち 地域の子どもたちは、私立学校を除けば、お互いに同じ地域の中で同じ小学校や中学校に通学することが多く、比較的近隣に居住して親密な人間関係の基礎を築いていく傾向にあります。しかしながら高校生や大学生になると、地域外への通学や活動の場面も多くなり、そのまま就職することでネットワークは広がりますが、地域へのかかわりは少なくなる傾向にあります。 このような、子どもたちの成長過程で広がるネットワークの中に、なかでも地域に根差した生活を送る小学生・中学生の時期に、もっと積極的に地域のまちづくりや課題解決への意識や行動につながる組織をつくることができれば、中長期的な人材確保につながるのではないかと考えています。 地域へのかかわりを維持 私たちの研究室では、地域の小学校と中学校をまたいで、子どもたちによって組織された「子どもまちづくり協議会」の試験的な設置を提唱しており、ある自治体において実際に取り組みを始めています。協議会というカタい表現はあくまで組織の趣旨や活動を理解してもらうための仮称で、覚えやすく親しみやすい名称をみんなで考えればよいと考えています。 この組織の大きな目的は、小学校・中学校の子どもたちにまちづくりや地域の課題を解決してもらう当事者の一員になってもらうことです。 もちろん、子どもたちだけでは難しい場面も多いと思われますので、大学をはじめ有志のオトナも適切なサポートを行います。組織の中には複数のチームがあり、学年単位といった横割りではなく小学生・中学生の区別なく学年も超えた混成チームを編成し、自分たちで決めたテーマに取り組んだり、ほかのチームと協力することで年齢の枠を超えたつながりをつくります。 このチームは学年が上がっても、卒業しても、地域を離れても可能な限り維持に努めます。成果は議会などに提言や報告することも考えられます。 緩やかだけど強力な応援団 このようなネットワークの中の組織から、たとえ数名でも地域に残って活躍したり、Uターンしたり、地域に居住していなくても興味を持ち続けて外からの力でまちづくりや地域課題の解決を支援したり、または地域に縁がなかった人までも巻き込むきっかけになれば、緩やかではありますが強力な応援団として、けっきょくは中長期的にみると大きな効果を発揮するのではないかと考えます。 地域の活性化には中核となる人材の存在がキモですので、その人材と地域にかかわるネットワークを、いまの子どもたちの中から「育てていく」仕組みづくりも重要ではないでしょうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年11月3日号)掲載 Profile 田尻 要(たじり かなめ) 建設学科教授 九州大学 博士(工学)。総合建設会社を経て国立群馬工業高等専門学校助教授、ものつくり大学准教授、2013年より現職。 自治体との連携実績や委員も多数 関連リンク ・生活環境研究室研究室(田尻研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ