#情報メカトロニクス学科

- 新着順

- 人気順

-

ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!② ~ピットクルー&大学院生編~

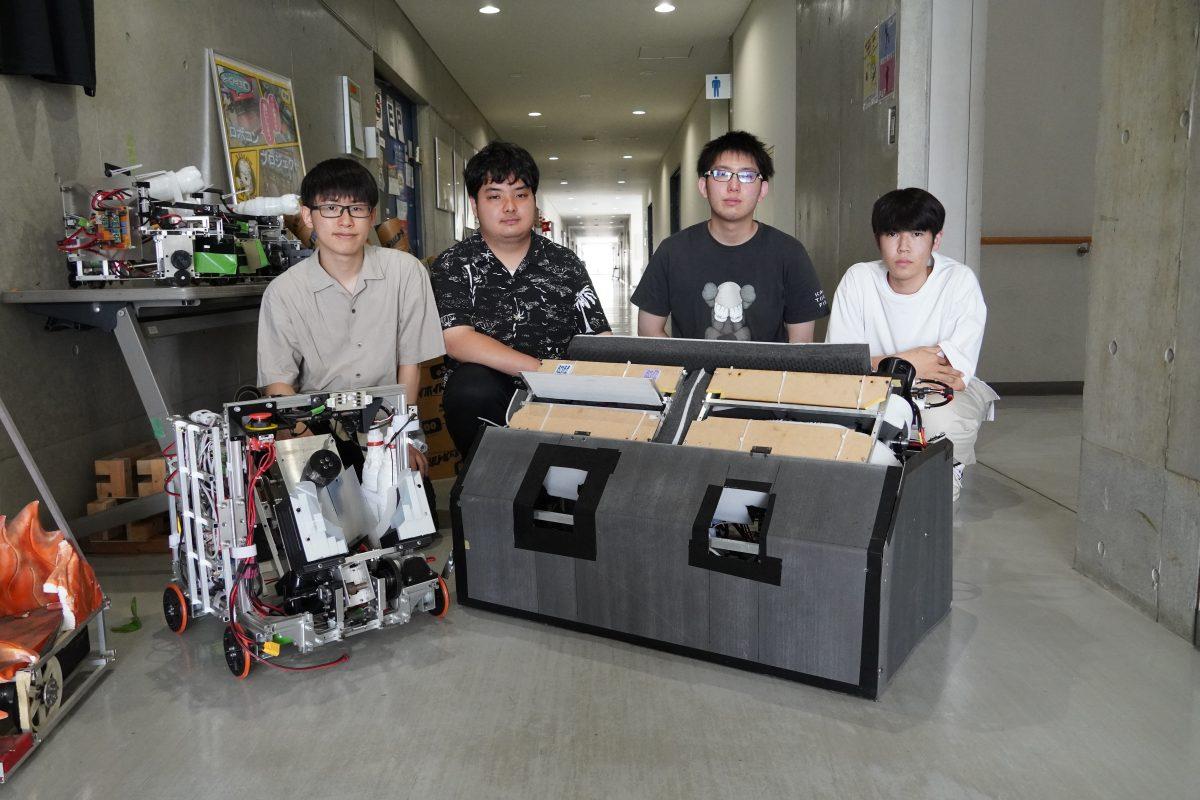

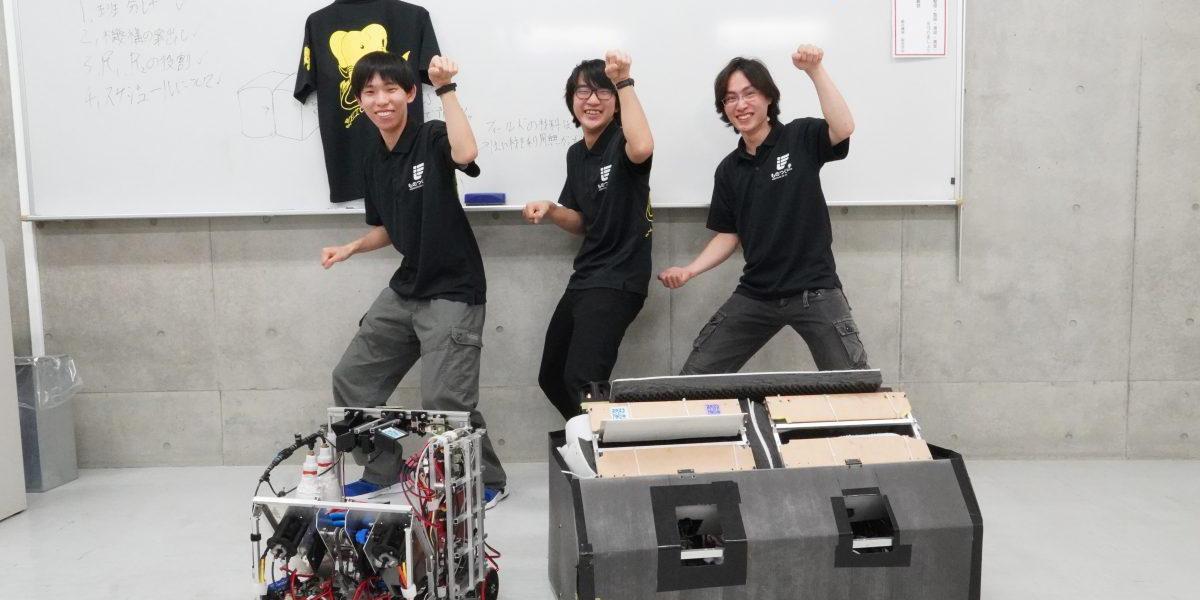

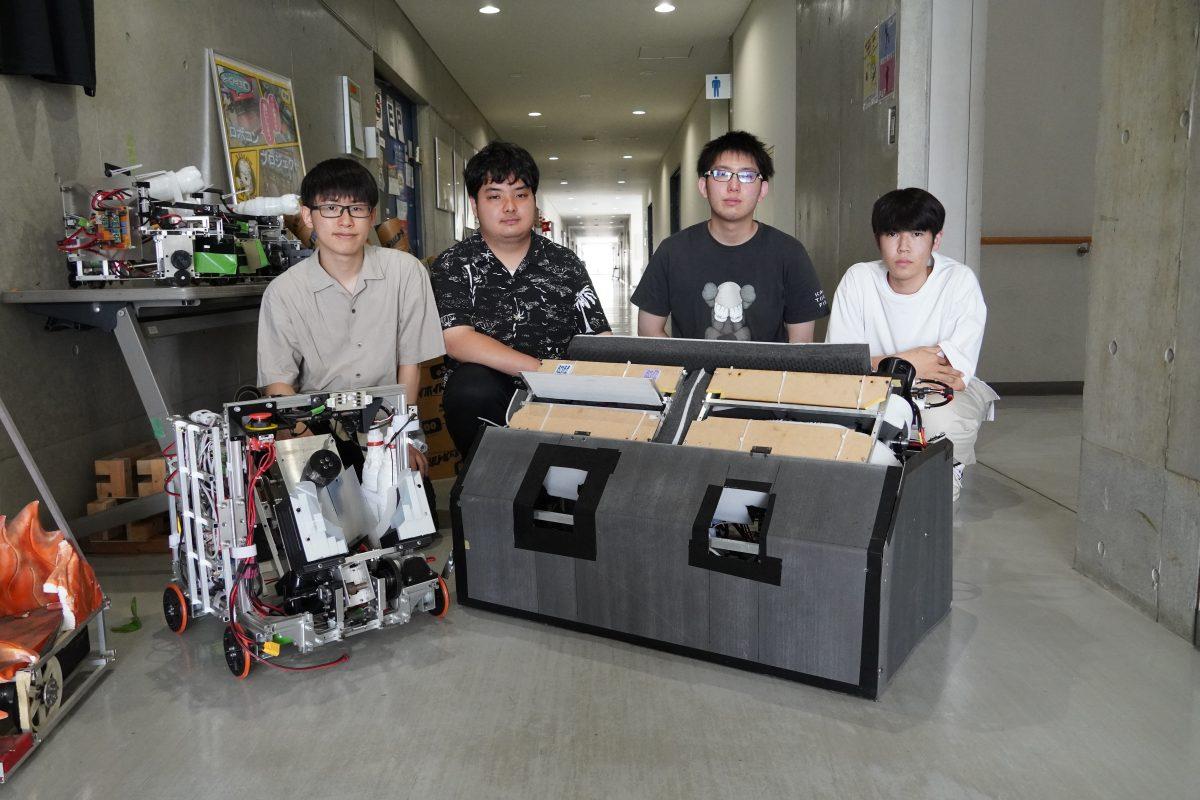

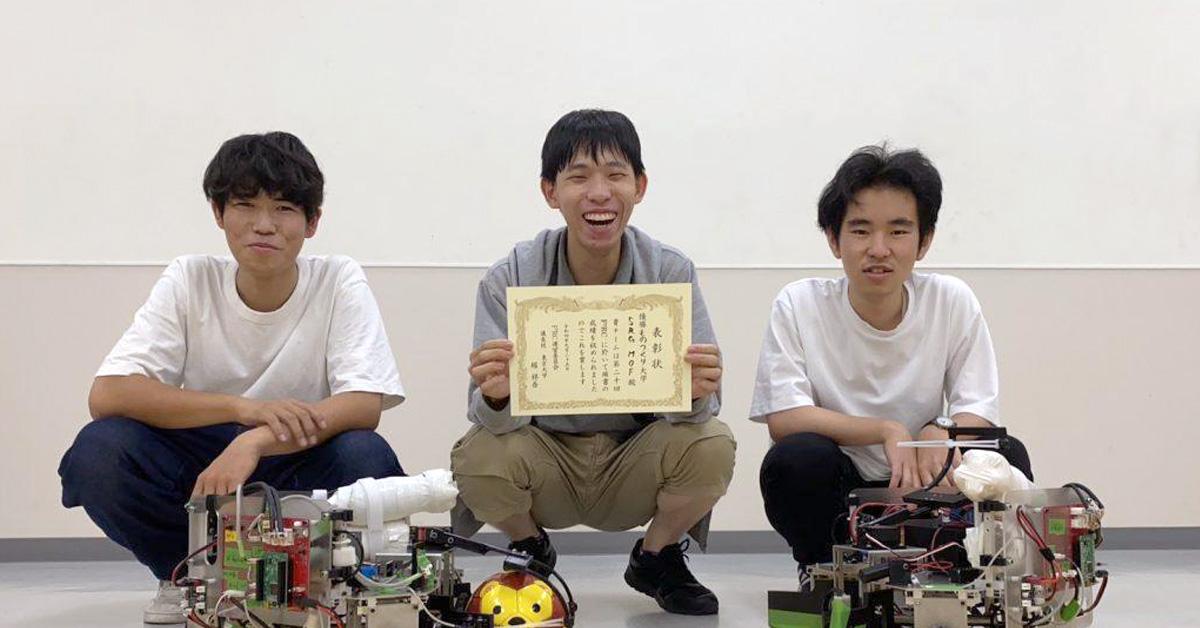

NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」は情報メカトロニクス学科の学生プロジェクトの1つで、大会優勝を目標にロボット開発に必要な知識や技術を自主的に学び、ロボットを製作しているプロジェクトです。 NHK学生ロボコン2023(2023年6月4日開催)に、4年ぶりに出場し奨励賞を受賞しました。 8月8日に掲載した「リーダー&操作担当者編」に続き、ピットクルーを務めた杉山丈怜さん(総合機械学科3年、上記写真:左)、篠木優那さん(総合機械学科3年、上記写真:中左)、茂木柊斗さん(情報メカトロニクス学科2年、写真:右)と、大学院生で後輩たちをサポートした荒川龍聖さん(ものつくり学研究科1年、上記写真:左)にピットクルーの役割や試合を間近で見て感じた思いを伺いました。 ピットクルーの仕事 -リーダー・操作担当者へのインタビューでは高校生の時からロボコンに関わっているメンバーがいましたが、皆さんは?【杉山】高校生の時は関わっていないです。ロボコンを始めたきっかけは、リーダーの川村君に誘われて、大学に入って何をするか決めていなかったので、ちょうど良いなと思って入りました。やっているうちにロボットを製作するのが楽しくなってきて、今も続けています。【篠木】私も大学から始めました。元々、どの大学に進学するか検討している時に、以前ロボコンがテレビで放送された時にものつくり大学の名前を見たことを思い出しました。オープンキャンパスに参加して、ロボット製作の楽しさを知り本学に入学しました。【茂木】私は高校からロボコンに関わっています。【荒川】私もロボコンをやりたくて、ものつくり大学に入学しました。ロボコンの常連校は国立大学が多くて、私立大学でロボコンに出場している大学はあまり無いんです。ロボットを作るには100万円、200万円かかります。さらに、国立大学のロボコンチームは、毎年100人単位で入部するので、一回もロボットに触ることができない人もなかにはいます。なので、ロボットを自分の手で作りたいと思っている人には、私立大学は穴場だったりします。その中で私たちは、ロボットを完成させるための加工技術が優れている大学なので、その点が評価されているのかなと思います。レーザー加工機などは本学くらいしか使っていませんから、他大学に羨ましがられます。 -大会出場までに大変だったことや、ロボットの製作でこだわったことはありますか。【杉山】私はうさぎロボットの射出機構の設計と各機構同士の組み付けを担当しました。大変だったのは、うさぎロボットが例年のロボットに比べて小さかったため、寸法の限界値も小さく、その中に機構を収めることです。こだわった点は、リングを射出するために使うローラーを3Dプリンタやゴム等を使って自作したことです。足回りのタイヤ等も3Dプリンタとゴムチューブを組み合わせて自分たちで作りました。【篠木】私は象ロボットの制御を担当していました。象ロボットの射出機構の角度が変わらない設計でしたから、その分回転速度を変えることで同じ場所からでもリングの飛距離を変えられるようにするのに苦労しました。2次ビデオ審査を提出する前から練習を始めましたが、射出精度を高めるため大会ギリギリまで何度も数値を変えてリングを放っては修正を繰り返しました。 練習中に機体を確認する篠木さん(左) 【茂木】私は両ロボットの加工を担当しました。2次ビデオ審査に合格して、本格的にロボットを仕上げる時に、象ロボットの精度を向上させるためにリング回収機構と射出機構が全て変更になり、加工を間に合わせるのが大変でした。 -ピットクルーはテストランや試合の時はどんな事をしているのでしょうか。【杉山】うさぎロボットは、基本的に想定したとおりに動いていました。大会前日のテストランでは、射出の回転数の調整や操縦者がロボットとポールの位置を確認していました。大会当日は変更を加えて不具合が出ても困るので、回転数などは変えずに、ロボットのネジがしっかり締まっているかとか、パーツが消耗していないかを確認していました。試合中、うさぎロボットが会場の電波干渉の影響でコントロールが難しくなってしまいましたが、その場では解決できなかったので、電波の干渉があまり起きない距離まで操縦者がロボットに近づく等の対策を考えていました。【篠木】象ロボットはテストランの時点では数値や制御を変える必要も無く、上手くいっているなと思いました。他の大学ではテストラン中にロボットが暴走したり、試合中に機体が破損した大学もありましたが、私たちのロボットはそういったトラブルはありませんでした。うさぎロボットは、電波干渉で止まらなくなりましたが、ぶつかって破損することが無かったのは不幸中の幸いです。 試合前に整列するメンバー(左3人がピットクルー) フィールド外の物語 -試合中はどんな気持ちでピットにいましたか。【杉山】「頑張れ!」という気持ちで試合を見ていました。私は設計がしたくてロボコンに参加しているので、操縦は得意な人に任せて、自分はサポートに徹しました。私がロボコンを始めてから、大会で自分たちのロボットを実際に動かせたのは初めてで、その楽しさを実感しました。他大学のロボットを間近で見られたことも大きな財産ですね。【篠木】私たちピットクルーは、外から試合を見ることしかできないので、少し怖いというか心配しながら応援するしかありませんでした。何か自分にできることはないのかと歯がゆい気持ちもありました。当日まで出場する実感がなかったのですが、会場で他大学のロボットを見て、やっと憧れの大会に出ていることに感激しました。【茂木】試合中は、フィールドの3人に聞こえているかは分からないですけど、声援を送っていました。NHK学生ロボコンの出場は良い経験になったと思います。高校からロボコンに関わっていますが、やっぱりNHK学生ロボコンはレベルが違うと感じました。来年は私がロボットを操作して、チームを勝たせたいと思っています。1年生の時のF3RC(エフキューブロボットコンテスト)では操作をしていたので、自分の操作技術を上げてチームをカバーしたいと思います。 フィールド外で試合を見守るピットクルー -院生としてサポートに回った荒川さんはどんな気持ちで大会を見守っていましたか。【荒川】2019年のNHK学生ロボコンに出場して、もう一度NHK学生ロボコンに出たいと思っていましたが、叶いませんでした。後輩たちが出場しているのを目の当たりにしてくやしい気持ちもありましたが、純粋に頑張れと思っていました。ルール上、大学院生がロボット製作をサポートすることはできないのですが、1次ビデオ審査や2次ビデオ審査の振り返りの時はアドバイスをして、ミーティングには参加していました。 練習中にアドバイスをする荒川さん(左) -体育館で練習をしている後輩を見ていてどうでしたか。【荒川】このまま上手く行けば良いところまで行けそうだとは感じていました。でも、大会を見ていて、電波干渉とか、ロボットが動かなくなるとかそういった会場でのトラブルは経験の差が出てしまうと思いました。私たちが2019年に出場してから、しばらく途切れてしまったのが悪いよなって。連続して出場できていれば、電波干渉も過去に経験していたかもしれません。やっぱり、出場し続けることが大切なのだと感じました。 -荒川さんが出場した2019年大会と比べて、今回の大会で何か感じたことは。【荒川】メンバー全体で設計の質や効率化について考えることができるようになってきました。後は、メンバー同士のコミュニケーションが変わりました。良くも悪くも学年関係なしに仲が良いので助かっています。以前は先輩後輩を意識していた感じでしたが、今は先輩にも容赦なく意見が飛ぶようになりました。特にここにいる茂木君とかは(笑)。 優勝に必要なこと -ピットクルーの皆さんは大会で何か課題を感じましたか。【杉山】今回、うさぎロボットは2台の試作機を作りましたが、他大学は何種類も試作機を作って戦略や戦術に沿った機体や機構を作っていました。例えば、ひたすら早く動くことを戦略にした場合、それに一貫した設計ができるようになれば、勝てる機体が作れると思いました。私たちもスケジュール管理をしっかりして、どんどん試作機の設計を進めていかなければならないと感じています。後は、設計についてもっと勉強して、強度を確保した上でコンパクトな機構を考え、基盤のスペースをもっと確保できるようにしたいです。【篠木】他大学の制御は半自動で効率化された動きですが、本学は完全手動なので、自動化していかないと他大学に追いつけないと感じています。私はプログラムに特別詳しいわけではないので、とにかく勉強するしかありません。センサーについても他大学は性能の良いセンサーを使っています。ただ、性能は良くても処理する技術がないと実力を発揮できないので、そういった点が課題になっていくと思います。【茂木】私たちは大体のパーツを自分で作っていますが、もっと既製品を使っていく必要があると思います。既製品を使えば効率的だし、規格が決まっているので代用がきくというメリットがあります。今までは金銭不足や自分たちで作りたいというこだわりで自作してきました。自作パーツのメリットは、設計に合わせて既製品にはない寸法のパーツを作れるところです。歯車一つにしても既製品を買うのか、3Dプリンタで作るのか。ちょっとの寸法のズレで誤差が生じてしまいます。どちらも一長一短がありますが、そこをもっと考えていきたいです。【荒川】実は、技術継承という意味でも既製品を使った方が良くて、「買える」というのが強いんです。自分たちで作る場合、技術が継承されていなかったら作れなくなってしまうリスクがあります。それならば、自分たちで作れる物の他に変える部品を増やしていったほうが良いのかなと思います。それと、今は予算がちょっと増えて、買える物が増えたから気になるものをバンバン買って、来年に向けて色々試している状況です。 関連リンク ・ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!① ~リーダー&操作担当者編~・NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」Webページ・情報メカトロニクス学科Webページ・学生ロボコンWebサイト

-

ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!① ~リーダー&操作担当者編~

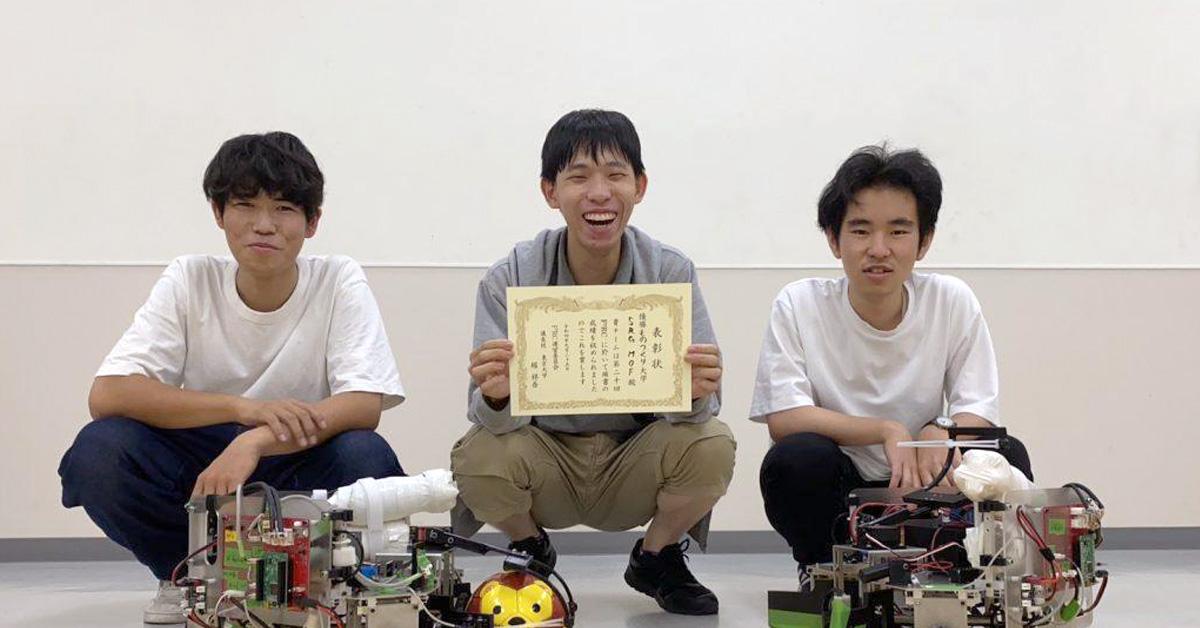

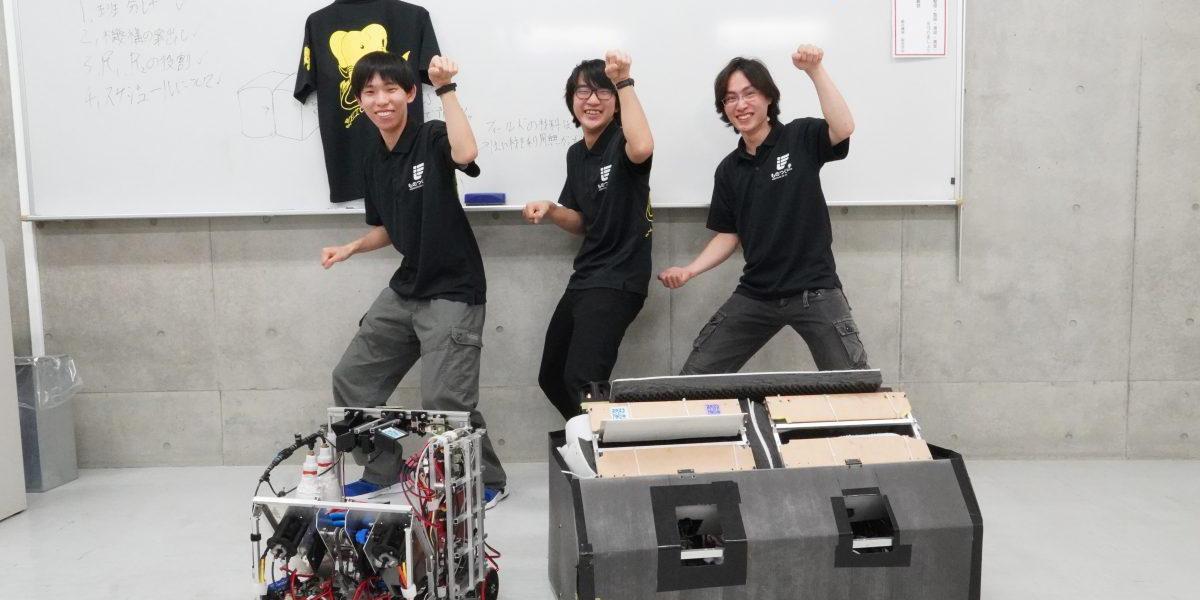

NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」は情報メカトロニクス学科の学生プロジェクトの1つで、大会優勝を目標にロボット開発に必要な知識や技術を自主的に学び、ロボットを製作しているプロジェクトです。 NHK学生ロボコン2023(2023年6月4日開催)に、4年ぶりに出場し奨励賞を受賞しました。 今回は、チームリーダーの川村迪隆さん(総合機械学科3年、上記写真:中)、ロボットを操縦した岡本恭治さん(総合機械学科4年、上記写真:右)と藤野楓土さん(情報メカトロニクス学科2年、上記写真:左)に、大会出場に懸けた思いやこれからの目標をインタビューしました。 NHK学生ロボコン2023の競技ルールなどは以下のリンクをご参照ください。 【NHK学生ロボコン2023ルール動画】 https://youtu.be/eEnqrpgW8jU Road to NHK学生ロボコン2023 -4年ぶりのNHK学生ロボコンでしたが、出場が決まった時はどんな気持ちでしたか。【岡本】2021年度、2022年度と挑戦してきました(2020年度は新型コロナの影響でオンライン開催)がどちらも本戦には出場できず、私にとって今年がラストイヤーでしたから、出場決定の報せをチームリーダーの川村君から受けたときは、純粋に嬉しかったです。 【川村】私は高校生ロボコンに関わって、全国大会にも出場経験がありました。全国大会でしか味わえない緊張感を大学生になっても経験したいと思っていました。私はリーダーとして、大会事務局からの出場決定の連絡が届くまで毎日メールをチェックしていました。出場決定の連絡を何度も何度も確認しました。念願の大会にやっと出場できることを確信して感無量になりました。それからは、メンバー全員で出るからには結果を残そうという思いで頑張りました。 【藤野】私は中学・高校とロボコンに関わっています。なので、大学生になったらNHK学生ロボコンに出場することを目標として、大学を受験しました。本戦出場が決まった時は寮の自室でくつろいでいたのですが、メールを見た瞬間「え?マジ?よっしゃー!」って叫んでいました。そこでスイッチが入り、大会までに何をするか、どこを改善するか問題点を洗い出していました。高校生の時にロボットアメリカンフットボール大会の全国出場権があったのですが、残念ながらコロナ禍で大会が中止になりました。このまま終わってたまるかと、初めての全国大会で晴れの舞台だし、全力でいこうと意気込みました。 -本戦出場が決定するまでに苦労したことはありますか。【岡本】私は象ロボットの設計を担当しました。印象に残っているのは2次審査のビデオ提出締め切り前夜に、射出機構の角度を変更したことです。それまでは、射出口に対してリングを直角に送り出していたのですが、リングの射出距離が安定していませんでした。改善策をずっと考えていて、締め切り直前に角度を無くして水平にリングを送ってみたら、距離の差異が無くなりました。締め切り直前でCADの設計は間に合わないから、現場合わせでやることになるけど変更するか?というギリギリの選択でした。結局、ビデオの撮り直しはせずに、2次審査に通ることを前提にして作業を進めておき、2次審査が通ったらすぐに対応できるようにしていました。 【川村】個人的に大変だったのはビデオ審査の動画編集です。1次審査、2次審査とも私が編集を担当しましたが、今まで動画の編集をしたことが無かったので手探りで進めました。1次、2次とも5分の動画で、1次ではどういう機構を使うのかを紹介。2次では、ロボットの動きを見せて、1次からの変更点を紹介しました。自分たちのロボットを良く見せるためにどうやって撮影するか、編集はどうするかなど、他大学のYouTube動画などを研究しました。2本のビデオ制作にかかった時間は撮影・編集を含めて18時間ほどです。 【藤野】私は、うさぎロボットの制御や基盤をほとんど一人で担当していました。センサーで読み取って射出機構の回転速度を一定にさせるプログラムを急きょ導入しましたが、しっかりした制御システムが成り立っていない状況でプログラムを打ち込んでいたため、練習コートで調整しようとしてもなかなか上手くいかなくて苦労しました。リングを飛ばすローラーが、目標の回転数に到達するまでの時間を短縮させるため色々と手を尽くしましたが、私だけの知識ではなかなかできないこともありました。テストでは動いていたのに、ロボットに搭載したらセンサーの取り付け位置が変わって上手くいかないこともありましたし、ローラーなどの部品を付けて負荷がかかるとテストの時と変わってしまってセンサーが全く計算してくれないこともありました。大会直前まで何度も調整を繰り返していました。 練習中、動作を確認する藤野さん 予選リーグ第1試合 VS大阪工業大学-予期せぬトラブルの連続 【川村】1試合目は、象ロボットがまず手前のポールにリングを入れて、次にセンターエリアの手前の2本を狙い、最後に中心の1本を狙う予定でした。その間に、うさぎロボットがセンターエリアの奥の2本を狙う作戦でした。 今大会のフィールド ですが、象ロボットのリングが詰まってしまい、思うようにいきませんでした。練習では安定して動いていて、大会前日のテストランも問題は無かったのですが、いざ本番になると会場の雰囲気にロボット達も呑まれたみたいで、練習どおりに動かず焦ってしまいました。象ロボットが何発か放った後に詰まってしまい、さらに動かなくなってしまったのは致命的でした。 【岡本】リングが詰まった時はどうしようかと思いましたけど、リトライして再装填すれば数発は放てたので、いかに少ない発射数でポールに入れるかということだけを考えていました。 【藤野】うさぎロボットは会場の電波干渉の影響でコントローラーの電波がロボットに届かなくなり、ロボットが止まらなくなってしまった時は「なぜ⁉」って思いました。直感でコントローラーの電波が届いていないのかと思って、ロボットに近づいたら少しは操作できるようになりましたが、根本的な解決方法が無くて思うように操作できませんでした。 予選リーグ第2試合 VS長岡技術科学大学-今大会随一の大接戦 【岡本】長岡技術科学大学のロボットはリングの連射性能が凄かったので、これはもう「チェイヨ―(8つのポールの得点を全て獲得した状態)」されるかもしれないと思ったので、1試合目とは作戦を変え、相手にチェイヨ―させない戦略に基づいてセンターエリアのポールから狙いました。最後の最後で逆転されてしまいましたが、割と上手くいっていたと思います。 残り数秒まで大接戦だった第2試合 【川村】私は岡本さんの側で象ロボットが狙うポールの指示を出していて、藤野君には、象ロボットが狙っているポールとは別のポールを狙うよう指示していました。割と落ち着いて指示を出せていたと思いますが、会場の歓声で指示が伝わらないこともありました。これは来年度に向けての反省点です。 残り時間を確認しながら指示を出す川村さん(左) 【藤野】電波干渉の問題は2試合目も対策ができず、少しでもロボットに近づいて電波が届くようにするしかありませんでした。練習で想定していなかったトラブルが起きて、事前に考えていた作戦もできずパニックになってしまいました。 これからも優勝を目指して-We love スポ根 -練習の時、川村さんの楽しそうな表情。そして、予選で敗退した時の悔しそうな表情が印象的でした。リーダーとしての意気込みはどうでしたか。【川村】練習は、皆が楽しくできる環境にしたいと思っていました。高校生の時にロボットの操作を担当していて、嫌々やるより楽しくやった方がチームとして相乗効果があったので、今回も「楽しく練習する」をモットーにしていました。後は、メンバーが一人で抱え込まないようにコミュニケーションを取ることを心がけていました。本戦では、長岡技術科学大学が1試合目で勝っていたので、勝てれば1勝1敗で並び、予選突破の可能性が出てくるので何としてでも勝ちたいと思っていました。ところが、残り数秒で負けてしまい、他大学との実力の差を目の当たりにしました。負けず嫌いな性格も相まって悔しさが表情に出てしまいましたね。 体育館での練習の様子 -藤野さんはF3RC(エフキューブロボットコンテスト)優勝のメンバーですが、何か違いを感じましたか。【藤野】まず、観客が多くて会場の雰囲気がF3RCとは全く違っていました。競技は点の取り合いになる試合形式なので、相手からのプレッシャーが凄いです。また、ロボットのレベルが全然違っていました。NHK学生ロボコンは投てき競技が多いのですが、F3RCは投げることはあまり無いので考え方を大きく変える必要がありました。F3RCでやった事と同じやり方では太刀打ちできないことを実感しました。中学生の頃からロボットを作り続けていますが、大会に出る度に段々と難易度が上がり、アイデアの出し方や違う考え方がある事を思い知らされています。2年生のうちに本戦を体験することができて、いろいろな課題を見つけられました。残りの2年間は課題解決に全力を注ぎたいです。 -岡本さんは学生生活最後の年につかんだ出場でしたが、どのような思いで大会に臨みましたか。【岡本】4年生にして初めて出場できたので「あぁ、やっとか」という思いでした。1年生の時は新型コロナがまん延し始めた時で、ロボコンプロジェクトに参加できたのは夏からでした。NHK学生ロボコンもプレゼン形式のオンライン開催でした。2年生の時は無観客で開催されましたが、出場校が通常時より絞られていて私たちは本戦には出場できませんでした。3年生の時は2次ビデオ審査で落ちてしまいました。今大会では、ロボットの性能を最大限活かした操縦を心がけました。設計者だからこそ、特性の理解から特長を活かしつつ、短所も補いながら操縦することを念頭に置いて挑みました。後は、大会を少しでも盛り上げられるようにと思っていました。チーム紹介のビデオに出演しているのですが、顧問の三井先生がストーリーを考えて、私がロボットにされました(笑)。撮影の時は川村君と先輩がいたのですが、何回もダメ出しされて、階段を落ちるシーンは先輩の演技指導を受けながら10テイクくらい撮りました。 https://www.youtube.com/watch?v=IeIpz_GShx4 NHK学生ロボコン2023 チーム紹介動画 -今回出場して得られたものは。【岡本】技術面で言えば、他大学のロボットを間近で観れたことです。他大学は独立ステアリングを用いていて、足回りが強化されていたので、私たちも導入しようと取り組み始めました。独立ステアリングは、操舵と駆動を別々のモーターで制御して、進行方向にタイヤの向きを揃えることができ、タイヤの駆動力すべてを移動に費やせるため高速移動が可能になります。試合の仕方では、他大学は迷わずリトライをしていたのが印象的でした。私たちは4年ぶりの出場で経験者が少なかったのでリトライをした方が良い状況でも、もう一機のロボットが動いていたらリトライを躊躇して行動が遅れることがありましたね。 【川村】大会の雰囲気を感じて、場慣れできたことが大きいです。前回出場したのが4年前で、大会の進行が分からず、他大学の人に「どうしたらいいんですか」とか質問して右往左往していましたが、今回出場したことで後輩たちに伝えていけます。また、SNSで他大学同士が交流している様子を見て、私たちも技術を向上させるためにもっと交流会に参加しないといけないと思うようになりました。これまで、他大学主催の交流会に参加させてもらっていましたが、今後は私たち主催の交流会を開催したいです。 【藤野】過去のNHK学生ロボコンや高専ロボコンの映像を結構見てきましたが、他大学のロボットを直に見て、もう今までとは違うレベルに進んでいることが身に染みて分かりました、今の自分たちの技術を使いまわしているだけでは駄目だなと。新しい事に挑戦しないと今使っている技術もいずれ古くなり、他大学との差がさらに開いてしまいます。これから私たちが勝つためには、他大学の先を行く考え方や技術が必要です。 -優勝を目指すために変えていきたいところは。【川村】アイデアをしっかり再現できるように技術力を向上させていきたいです。今はインターネットから色々な情報を得られる時代ですから、情報収集をして、アイデアどおりに加工できる技術を身に付けていきたいと思っています。 【藤野】設計、加工、制御の3つの班のうち、私が所属する制御班の強化が必要だと思っています。制御班は人が少ない上に、技術が進化し、覚えなくてはいけないことが莫大になってきています。センサーの扱い方やプログラムの仕方も以前より複雑になっていて、プログラミングの経験が無い人が学ぶには範囲が広すぎる状況になっています。だから、初心者にも分かりやすく教えて、後輩を育てたいです。また、今までのプログラムのデータを再利用できるようにマニュアルを残していきたいです。 【岡本】資料をしっかり残すことです。プログラミングも設計も、ちゃんと動くシステムや機構をデータとして残しておけば、後輩も「このデータを使えば絶対に動くんだ」と安心して設計できます。そうすればもっと精度の高いロボットを作れるようになっていきます。これからも私たちはNHK学生ロボコン優勝を目指して活動を続けます。ものつくり大学に入学したら、ぜひロボコンプロジェクトに参加してください! 関連リンク ・ロボコンはスポコンだ!優勝目指してひた走れ!② ~ピットクルー&大学院生編~・NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」WEBページ・情報メカトロニクス学科WEBページ・学生ロボコンWEBサイト

-

フラワーデザインアートで駅利用者をHAPPYに!

デザインフェスタ等への展示製作活動を行っている、ものつくりデザイナーズプロジェクト「MDP」は、鴻巣市と鴻巣市観光協会から依頼を受け、地域の魅力発信を目的にしたフラワーデザインアートを制作しました。 2021年度は鴻巣高校、鴻巣女子高校の美術部と協力してJR高崎線鴻巣駅に制作し、2022年度は吹上秋桜高校の美術部も加わり、JR高崎線吹上駅に制作しました。作品は現在も両駅舎を彩っています。 吹上駅のフラワーデザインアートを制作した当時、リーダーだった松本拓樹さん(総合機械学科4年、上記写真右)と、新リーダーの内田颯さん(情報メカトロニクス学科2年、上記写真左)に作品制作について伺いました。 フラワーデザインアートについて 【内田】私たちが手がけるフラワーデザインアートを町おこしの一助にしたいというのが一番の思いでした。そして、鴻巣、吹上の代表的な花や、コウノトリなどを取り入れて華やかにしたい。そういう思いを作品に込めました。吹上駅の作品は、吹上の代表的な花であるコスモスをふんだんに取り入れました。北口、南口の欄間に飾った作品にはその出口にある象徴的な風景を取り入れて、パッと見て方角が分かるように意識しました。北口には元荒川の桜並木を、南口には荒川に架かる水管橋をデザインしています。 【松本】関係者全体の会議で、以前の吹上駅は「北口」「南口」の表示が見づらかったので、大きく表示したいという意見から、北口、南口にある風景を絵にすれば直感的に分かりやすくなるのではという意見が出てデザインが決まっていきました。 デザイン検討の打合せ 南口の欄間に飾られている作品 北口の欄間に飾られている作品 制作過程について 【松本】私たちMDPは、ディレクターとして高校生たちが描いた絵をまとめていきました。一昨年の鴻巣駅の時は、高校の美術部にはレイアウトまでは考えてもらっていませんでした。今回の吹上駅は吹上秋桜高校も加わったこともあり、北口と南口に飾る絵については、各高校からどんな雰囲気で作りたいのか分かるように、ある程度のレイアウト案を考えてもらいました。その上で、3校の美術部には、自由に絵を描いてくださいとお願いしました。 【内田】高校生が紙に描いた絵を一枚一枚、私たちがスキャンしてデータ化しました。白地に描かれている背景を透過して、描かれた花をコピーして反転させたりして、見ていて飽きないように配慮しながらレイアウトしていきました。北口の桜についても、一枚の絵からピンクや白で濃淡をつけてランダムに配置しています。単調にならないように加工したのが特に苦労したところです。 【松本】北口の絵は、高校生から提案されたレイアウトが想定より小さかったんです。そのままでは、絵がスペースの半分もいかないくらいで終わってしまうので、不自然にならない程度に引き伸ばしました。空白を埋めるために桜を多くしたり、最初のレイアウトには無かった灰色のグラデーションを加えたりして整えました。改札を出て左手の柱に飾った作品は、3校に描いてもらった花を私たちでレイアウトしました。この作品は作業量が多く、特に大変でした。四季をイメージして柱を飾るということは決まっていましたが、柱が細いのでどうやって四季を並べるか苦心しました。4面を1面ずつ四季にして並べる案などが出ましたが、最終的に螺旋で四季が流れていくようなデザインになりました。下の方は春をイメージしてパンジーを並べ、真ん中あたりは夏をイメージして向日葵を配置しています。柱に貼る時は、一面全部に絵を描いた状態で柱に巻くことになっていたので、両側の絵が揃うように処理をしています。 改札付近の柱の作品 【内田】窓に貼ったイラストは、当初はステンドグラス風にする予定でしたが、それでは光が遮られてしまい、駅構内が暗くなってしまうため実現できませんでした。イラストの線が細すぎると目立たないし、色をつけると光を遮ってしまうし、折り合いをつけるのに苦労しました。最終的には色の無い線画に落ち着きましたが、できれば色をつけたかったなと思います。普段のプロジェクトの活動であれば、発想を広げることを重視して好きなように作れますが、今回のように公共の場に飾る作品となると様々な制約があることが分かり勉強になりました。 鴻巣女子高校の作品 鴻巣高校の作品 吹上秋桜高校の作品 【内田】今回、作業量が多かったのですが、前例があるというのは非常に助かりました。絵をスキャンしてデータに取り込む方法などは先輩が資料として残してくれていたから作業を効率的に進めることができました。作業は手順どおりにやればできたのですが、鴻巣駅より作業量が多かったため、その作業を一つひとつ終わらせていくことが大変でした。 【松本】鴻巣駅の作品は自由通路の両側に作品を展示していて、一枚の絵を分割して作りました。しかし、吹上駅では絵を3枚制作し、窓に貼るシールの制作もあり、複数の作業になりました。さらに、制作時期が高校の文化祭や私たちの碧蓮祭と重なっていました。高校生も私たちも文化祭で展示する作品の制作もあったので、フラワーデザインアートの制作スケジュールが圧迫されていました。高校生は期末テストもあり、その時期は打合せに参加できない高校生もいたから、意見をまとめたくても思うようにいかないことがありました。 鴻巣駅自由通路に飾られている作品① 鴻巣駅自由通路に飾られている作品② フラワーデザインアートの見どころ 【内田】やっぱり、改札付近の柱の作品です。春夏秋冬をできる限り表現して、どの方向から見ても楽しめるようにレイアウトを考えたので、一周ぐるりと回って見ていただきたいです。この柱は3校が描いた絵でできています。絵のタッチが花によって違っていますが統一感を出せたと思います。それから、欄間に描かれている水管橋や元荒川の桜は、その方向に降りれば現物がありますから、ぜひ見に行っていただきたいです。 【松本】実は、北口の絵にものつくり大学を描くという案もありましたが、コンセプトがフラワーデザインアートだっため人工物より花をたくさん入れたいということもあり、ボツになりました。 【内田】制作中は、見ていて飽きない作品にするということを大切にしていました。町おこしとして協力させていただいているので、デザインに偏りが出ないようにすることも気をつけていました。現場では制約が多く、最初の構想と変わってしまい、断念したこともあるので、もっと華やかにできたという思いはあります。その中で、最善策を探して調整しなくてはならないということが分かりました。きっと、社会に出ても同じようなことは多々あると思いますが一足先に学べました。 【松本】大学でも授業やプロジェクトの活動で展示作品を作りますが、公共の場に展示され、なおかつ大規模な作品の制作に携わったことはありませんでしたから、すごい経験をさせていただいたと思います。それに、MDPだけではなく、鴻巣市の方々や高校生が関わっていて、スケジュールが厳しい中で無事に完成させることができ、リーダーとして安心しました。 【内田】私たちの通常の活動は、個人の自主的な活動が多いので、人をまとめて作業を進めるのは大変でした。だからこそ、プロジェクトとして一丸となって一つの大きな作品を作るというのは新鮮でしたし、皆でものを作る大切さを感じました。学内で限られた人だけに見られる作品と、不特定多数の人の目に触れる作品では達成感が違いました。両駅を利用している市民の方々に少しでも楽しんでもらえたら嬉しいです。フラワーデザインアートは鴻巣駅と吹上駅の2か所で終わってしまいましたが、リーダーを引き継いだ今、共通目標が無くなってしまったので、皆が団結できるようなものを作れないか模索しているところです。目標があると達成するための意志というか、やる気が湧いてくるから、それでプロジェクトが活発になると良いなと思っています。 関連リンク ・ものつくりデザイナーズプロジェクト「MDP」WEBページ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【Fゼミ】私の仕事 #2--私が在籍してきた企業におけるマーケティング

1年次のFゼミは、新入生が大学生活を円滑に進められるように、基本的心構えや、ものづくりを担う人材としての基礎的素養を修得する授業です。このFゼミにおいて各界で活躍するプロフェッショナルを招へいし、「現場に宿る教養」とその迫力を体感し、自身の生き方やキャリアに役立ててもらうことを目的として、プロゼミ(プロフェッショナル・ゼミ)を実施しました。今回は、外資系企業を中心に7社の在籍経験があり、約23年にわたってマーケティングに従事している平賀敦巳氏を講師に迎えたプロゼミの内容をお届けします。 マーケティングとは何か 本日の話の流れとして、まず初めに、「マーケティング」とは何を意味する言葉なのかを説明して、全体像をつかみ、その上で「マーケティング」に含まれる具体的な仕事の種類を説明します。そして、より個別具体的に、私が在籍してきた企業でどんな仕事に実際に取り組んで来たのか、事例を紹介しながら説明します。 現在、担当している商品、当日学生に配布された まず、大家と言われる3名の方が、「マーケティング」をどのように定義しているか?ハーバード大学教授のレビットは、マーケティングとは「顧客の創造」だと言いました。「マーケティングの父」の異名をとるコトラーは、「個人や集団が、製品および価値の創造と交換を通じて、そのニーズやウォンツを満たす社会的・管理的プロセス」という、大変緻密な定義を行っています。そして、有名な経営学者であるドラッカーは、マーケティングとは「セリング(販売)を不要にすること」だと語りました。では、私は、マーケティングをどのように定義しているか。二つの○と、それを結び付ける両向きの矢印を使って、図で説明をすると分かりやすいのです。片方の○は、生活していく中で様々な課題なり欲求を抱える消費者、生活者。もう片方の○は、そういった課題を解決し、欲求を満たすリソースを持つ事業者。これら二つの○を結び付けてあげると、そこに取引が生まれ、市場が生まれます。この、市場をつくるために両者を結び付けてあげることがマーケティングなのですね。 MarketingというのはMarketにingが付いていることから分かる通り、「Marketすること」という意味。要は、「市場を作ること」がマーケティング、市場をつくり、より大きくするために、色々な働きかけることが全てマーケティング活動と言えます。こう定義すると、マーケティングというのはとても広い概念で、ほぼ「経営」と同じ意味合いになります。とはいえ、経営活動の中には、人事、経理・財務、IT等々、確かにマーケティングとは言いにくいものも含まれるので、私は以下のように整理しています。経営=直接お客様に働きかけて市場を作る広義のマーケティング+間接業務広義のマーケティング=狭義のマーケティング+セリングコトラーは、このマーケティングの全体像を、「R-STP-MM-I-Cモデル」という枠組みで整理しました。R=Research(リサーチ・調査や情報収集)STP=Segmentation(セグメンテーション・市場を分類すること)、Targeting(ターゲティング・お客様を絞ること)、Positioning(ポジショニング・お客様の頭の中での居場所、位置付けを決めること)、これらの頭文字で、マーケティングの戦略部分。MM=Marketing Mixの略でいわゆる「4P」と言われるものと同じ意味。4Pとは、Product(商品)、Price(価格)、Place(販路)、Promotion(販促)の4つのPから始まる要素を指し、マーケティングの戦術部分。I=Implementation(実行)の頭文字。頭の中で考えた戦略や戦術は、実際に実行に移されないことには現実が変化しないので、実行はとても大切です。C=Control(改善)の頭文字。俗にいう「PDCA」。実行したら必ず結果を評価して、上手くいった点は維持し、上手くいかなかったことは改善する。そのプロセスを繰り返すことが重要です。 「お客様」を知ること ビジネスをする場合、通常何らかの目的を持って始めます。その目的を達成するために、様々な商品を取り扱い、その商品を市場で売れるようにするために、先程の「R-STP-MM-I-Cモデル」に沿って、戦略を考え、戦術を練り、それらを実行に移していきます。マーケティング戦略を考える上では、まず何よりも先に、市場の一方当事者である「お客様」を知ることが重要です。お客様は、何かしらモノを買うまでに、様々な段階を経て意思決定しますが、この時の心の流れを「パーチェスファネル」などと呼びます。ファネルとは、漏斗(じょうご/ろうと)で、必ず上が広く、下に行くに従って細くなります。基本的に、認知、興味、行動、比較、購入という段階を踏んで、ようやくモノを買ってくれることになるわけで、段階を進むごとに離脱する人も出て来るため、必ず下へ行くほど細い。このパーチェスファネルを、出来るだけ横に広げていくことで、市場がつくられ、大きくなる。また、下の方をより太らせて逆三角形から台形に近付けていくことで、更に市場が大きくなる。なので、各段階の間口を広げること、そして次の段階へと進む確率を上げること、それを実現することがマーケティングの仕事のイメージとなります。お客様が持っている顕在ニーズと潜在ニーズ(ホンネ)を、質的調査(ヒアリングや観察)や量的調査(アンケート、データ分析)を通じて調べ上げたら、そのニーズを満たすことを考えなければなりません。そのために、「コンセプト」を練り上げます。コンセプトの要素は、よくABCで整理されます。A:Audience・お客様B:Benefit・便益、嬉しさC:Compelling Reason Why・お客様がその嬉しさを得られると信じるに足る理由お客様に選ばれる商品をつくるには、Aの誰を相手にするのか、Bの相手が喜んでくれそうな何を提供するのか、そしてCのそれがいかに良い商品だと分かるような根拠をどうやって伝えるか、これらABCをワンセットで提供しなくてはなりません。3つ目の、お客様に提供する「根拠」については、3つの「差別化軸」(①手軽軸、②品質軸、③密着軸)を活用します。 私が在籍してきた企業の具体例 ①女性用カミソリのポジショニング圧倒的なシェアを持っていた競合の商品が、ハッキリとしたポジショニングを持っていない点に気付き、消費者のニーズに基づいた明確なポジショニングで「挟み込み」を行った結果、多くの売場を獲得し、シェアの逆転につなげることができました。②商品をラッピングしてギフト化し、価値を高めて価格を上げる一つだと安価なキャンディを、沢山集めてお花のブーケのようなラッピング仕立てにすることで、単価を上げて発売しています。キャンディだけで比較すると割高ですが、ギフトとしての価値を創り出すことで多くの方に買い求めていただいています。 ③商品カテゴリによるコスト構造の違いと値付け化粧品や日用雑貨で様々な商品を扱ってきた中で、売価と原価の関係はカテゴリによってバラバラであることを見て来ました。より多くの粗利を稼げるカテゴリでは、その粗利を原資にして、広告や販促を展開し、逆に粗利が低いカテゴリでは、ギリギリ安値でとにかく数をさばくというやり方になっています。④小売店のバイヤーとの「棚割」商談における資料作成小売店では半年に一度、「棚割」といって棚に並べる商品の入れ替えを実施しています。消費者に商品を買ってもらう機会を確保するために、棚割で自分のところの商品がなぜ必要なのか、ロジックを組み立て、説得を試みます。⑤TVCM制作広告代理店に依頼をして、誰にどんなメッセージを伝えたいのかを説明し、目的に応じたクリエイティブを制作してきました。⑥店頭販促消費者は、「期間限定」だったり「お買い得」といったメッセージ、見た目に反応することが多いので、店頭でより多くの人に、より頻度高く買っていただくための工夫を様々に行ってきました。⑦DMを用いた店頭への集客化粧品会社で、愛用顧客の方に再び店頭へと足を運んでもらうために、凝りに凝ったDMを送付していました。頻繁に新商品を出し、常に店頭を新鮮に保って、DMによる集客でにぎわいを創り出していました。 Profile 平賀 敦巳(ひらが・あつみ) 1972年東京都出身、横浜市在住1996年慶應義塾大学大学院法学研究科修了(法学修士)外資系企業を中心に7社の在籍経験。27年強のキャリアのうち、約23年マーケティングに一貫して従事。これまでに取り扱ってきた商品は、主に日用雑貨と化粧品を中心に、洗剤や家庭紙(トイレットペーパーやティッシュペーパーなど)、スキンケアやヘアケアやボディケア、カミソリ、香水、キャンドル、保険などが挙げられる。マーケティング戦略の立案から、商品・コンセプトの調査や開発、値決め、チャネル開拓、広告宣伝・PR、販売促進に至るまで、幅広い経験を積んで来た。現在は、ベルフェッティ・ヴァン・メレ・ジャパン・サービス株式会社に勤務、カテゴリーマネージャーとしてメントスとチュッパチャップスの二つのブランドを管掌。 関連リンク 【Fゼミ】私の仕事 #1--デジタルマーケティングとオンライン販売 基礎・実践 【Fゼミ】私の仕事 #3--自分を活かす 人を活かす 【Fゼミ】私の仕事 #4--歌手としての歩みとライフワーク 原稿井坂 康志(いさか・やすし)ものつくり大学教養教育センター教授

-

でっかいロケットを作りたい-1年生ながらリーダーとして種子島ロケットコンテストで優勝!-

宇宙開発研究プロジェクト「MAXS」は情報メカトロニクス学科の学生プロジェクトの1つで、ロケットの構造や制御、整備、運用体制を学生が主体となって学んでいるプロジェクトです。 第19回種子島ロケットコンテスト(2023年3月2日~3月5日開催)に、6チームが参加し、ロケット部門の種目3「高度※」で優勝、種目2「ペイロード有翼滞空※」でベストデザイン賞(川崎重工賞)を受賞しました。 「高度」で優勝した機体「KYLEEROCKET-Ⅱ」をチームの中心となって製作したのは、ボートライト 海里さん(情報メカトロニクス学科2年)です。機体製作で工夫したことや初めてロケットコンテストに出場した印象などを伺いました。 最後にはロケット打ち上げの様子を動画で見ることができます。そちらもぜひご覧ください。 幼い頃のワクワクが蘇ってロケット製作へ 工業高校に通っていて、高校生の時から親にものつくり大学を勧められていました。大学進学はあまり考えていませんでしたが、宇宙開発研究プロジェクト(以下、宇宙研)というロケットを作っているプロジェクトがある事を聞きました。その時、幼い頃の記憶がふと蘇ってきました。当時の私はアメリカに住んでいて、広い平野の一角で、父が趣味で全長1mくらいの小さなロケットを打ち上げていました。その光景を見て「ロケットって楽しそうだな」と思っていました。親から勧められた進学でしたが、ロケット目当てに入学し、宇宙研に参加しました。 高校生の時は電子の勉強をしていて、CADは苦手でしたが、ロケットを設計するようになってからは苦手意識がなくなりました。宇宙研は1年生教育がしっかりしていて、入ってすぐにCADの勉強をさせてもらえます。特に、ロケットのトップの部分などは、SOLIDWORKSという3DCADソフトで作ります。CADだけではなく、ロケットの翼の部分はレーザー加工機でバルサ材から切り出して作っています。 種子島ロケットコンテストについて 種子島ロケットコンテストは、小型のモデルロケットを打ち上げる大会です。競技はロケット部門とCanSat部門に分かれています。私はロケット部門の4種目(「滞空・定点回収」、「ペイロード有翼滞空」、「高度」、「インテリジェント」)のうちの1つ「高度」に出場して、優勝することができました。この種目は、大会が支給する高度測定装置をロケットに搭載して、どれだけ高く飛ばせたかを競います。 競技のルールとして、打ち上げた後に機体からパラシュートが開かなかった場合や、落下途中に機体が分離してしまうと失格になります。また、射点から半径400m以内に落下しなかった場合も失格です。それから、高度ロケットは高度計や位置情報を把握するビーコンをロケットの先端に収納するのですが、落下した衝撃で中の機材が壊れたら失格になる可能性もあります。だから、他の部門のロケットに比べて頑丈に作る必要があります。 競技以外にも技術発表会があり、3分という限られた時間の中で機体のプレゼンテーションをします。その後、実行委員から技術面について質問を受けます。技術発表会は大会の結果にも影響があります。晴天であれば、ロケットを打ち上げた結果で順位が決まりますが、雨で競技が中止になってしまった時はこのプレゼンテーションで決まります。だから、必死です。 宇宙研から出場した機体たち(最奥が「KYLEEROCKET-Ⅱ」) 優勝よりも記録を狙った機体づくり 初期デザインや設計計画書の作成は2022年度卒業の先輩に手伝ってもらいましたが、その他はほぼ一人で作りました。他にもチームメイトはいたのですが、他のプロジェクトが忙しかったり、アルバイトが忙しかったりしてなかなか来れなくて。だから、機体名も自分の名前から取って「KYLEEROCKET-Ⅱ」と名付けました(笑)。コンテストの前の試し打ちや機体の改良、技術発表会のプレゼンテーション資料の作成などもほとんど一人でやりました。機体の改良は先輩が残してくれた初期設計を元にして、自分で設計しながら作り上げていきました。 ロケットは打ち上げた後、落下時にバックファイアが開くのですが、初期デザインではチューブの細いところから出る設計でした。試し打ちした時は、展開せずに自由落下して壊れてしまったり、そのまま飛んでいって機体を無くしてしまったりしました。コンテストが迫ってくる中で、このままではいけないと思い、もっとチューブが太くなっている位置からバックファイアを出るようにデザインし直したら、上手く開くようになりました。 改良後の機体 また、機体の強度を上げるために、尾翼のバルサ材を硬化樹脂でコーティングして、落ちても割れないようにしました。他の部分にも硬化されたガラス繊維を使って、軽くて硬い機体を製作しました。それから、フィンの形状も工夫しています。ロケットのシミュレーションが可能な「オープンロケット」というアプリで、遊び心でデザインしてみたら今までで一番高く飛ぶという結果が出ました。たまたまだったのですが、よく考えてみると、先端の方が急な角度になっていて打ち上げた際に空気抵抗を受けにくいデザインになっていました。 今回の機体は、シミュレーション上は319mの高さまで飛びます。大会では280mくらいの高さでした。過去に優勝した機体は500m近くまで飛んだ機体もあって、今回の大会でも私の機体より高く飛んだ機体もひょっとしたらあったのかもしれません。しかし、他のチームは高く飛んでも機体が壊れてしまったり、強風に煽られて紛失したりして失格になってしまったチームも少なからずありました。その結果、私の機体が優勝ということになりました。初めての大会ですから、優勝を狙うよりも記録を残そうと思って頑丈に作っていましたが、それが結果として優勝につながりました。だから、優勝するためには高さをだすことも重要ですが強度のある設計も必要です。優勝した後も機体の改良を続けていて、5月に開かれるプロジェクト内の部内戦でその機体を打ち上げたいと思っています。 初めて大会に出場してみて 初めてロケットの大会に出場しましたが、めちゃくちゃ楽しかったです。競技の他にワークショップという、自分の機体を他の参加者にアピールできる時間があり、その時に私のロケットに興味を持ってくれた人が何人かいました。競技の時も話しかけてもらえて、表彰式の時に「何でこのフィンの形にしたの?」とか質問攻めでした。初めての大会で、1年生でチームのリーダーとして出場できて、優勝できるって言葉にならないくらい嬉しいです。 種目2「ペイロード有翼滞空」でベストデザイン賞(川崎重工賞)を受賞したチームとともに 種子島まで宇宙研のメンバーと行って楽しい思い出もできたかと思われるかもしれませんが、大会のことで頭がいっぱいですごく疲れてしまい、観光する余裕はありませんでした。宿泊していた旅館の近くに鉄砲館があったので、興味があった先輩にノリでついて行ったくらいです(笑)。大会が終わって種子島を離れる時に、ちょうどH3ロケットの打ち上げを港から見ることができました。ロケットを打ち上げる時って赤く光るのですが、その赤い物体がものすごい速さで高くまで上がっていくのを生で見て、遠くからでも凄さを感じました。実際に打ち上げの瞬間を自分の目で見ることができたのは良い体験でした。いつか、自分もでっかいロケットを作りたいです。 関連リンク ・宇宙開発研究プロジェクト 航空機製作への新たな挑戦・宇宙開発研究プロジェクト「MAXS」・情報メカトロニクス学科・種子島ロケットコンテストWEBサイト (※競技内容の詳細は上記のリンクを参照してください)

-

【Fゼミ】私の仕事 #1--デジタルマーケティングとオンライン販売 基礎・実践

1年次の「Fゼミ」は、新入生が大学生活を円滑に進められるように、基本的心構えや、ものづくりを担う人材としての基礎的素養を修得する授業です。このFゼミにおいて各界で活躍するプロフェッショナルを招聘し、「現場に宿る教養」とその迫力を体感し、自身の生き方やキャリアに役立ててもらうことを目的として、プロゼミ(プロフェッショナル・ゼミ)を実施しました。大企業勤務、起業、コンサルティングなど多様な活動をし、現在は日本工芸株式会社 代表取締役を務める松澤斉之氏を講師に迎えたプロゼミの内容をお届けします。 とにかくいろんな仕事をしてきた この27年を振り返ると、私は大企業に勤めたこともありますし、第三者としてコンサルをしたこともあります。自分で会社を立ち上げて経営してきたこともあります。とにかくいろいろな活動に携わってきた自負はあるのですね。 現在も、自分の会社を経営していますが、SBI大学院大学のMBAコースで講師も務めていますし、企業の研修を行ったり新規事業のコンサルティングもしています。早稲田大学、広島大学などで「デジタルマーケティングとオンライン販売の実践」について講義をしたり、福岡県物産振興会、東京都中小企業振興公社、新宿区立高田馬場創業支援センターなどで「企画発想力人材」の育成・活用、EC活用などについて相談に乗ったりもしています。その他企業内では事業開発、EC加速、越境EC立上げ、など様々なテーマでレクチャー+立上げ支援を実施しています。 こういう生き方は、学生時代、すなわち皆さんと同じころのつまり二十歳あたりの頃のある思いに遡れると思っていますが、それについては最後にお話ししたいと思います。 新卒で就職した会社の倒産 私は東京理科大学の出身です。とにかく旅行が好きで、バックパックを背負って世界中を旅行して回っていました。在学中は中国の四川大学に1年間の短期留学もしました。これには元来の『三国志』好きが大いに関係していたと思います。 1996年に大学を卒業してから、ヤオハンジャパン社に入社しました。大学時代中国に留学したこともあり、アジア展開に注力する会社で働きたいと考えたからです。ヤオハンは小売業で、1990年代の前半までは飛ぶ鳥を落とす勢いの躍進を続けていました。ところが、この巨大な一部上場企業が、私が入社した翌年に倒産してしまいます。これは日本の企業史に残る巨大な倒産としても知られています。これはなかなかショックな出来事でありましたが、就職先の倒産を機に私の人生が本格的に始まったと言ってもよいかもしれません。その後、しばらくの間、東南アジアなどからの輸入水産商社にて製品開発・輸入及び国内販売に従事していました。やはりアジア諸国との仕事をしたくてヤオハンに入ったわけですから、その思いはずっと心にとどまっていたからです。日々とても忙しかったけれども、充実していました。 たいてい人は何かに一生懸命打ち込んでいれば、必要な出会いは向こうからやってきてくれるものです。私の場合、勤め先の倒産から数年してからでした。それは日本を代表するコンサルタント・大前研一氏との出会いです。このご縁から、1999年、大前氏の起業家育成学校(㈱ビジネス・ブレークスルー)の立ち上げに参画する幸運に恵まれました。私が従事したのは国内最大規模の起業家育成プログラムを提供するスクールです。これを機に、同スクールの企画運営に関する統括責任者となり事業戦略・マーケティングを立案・実行してきました。社内新規事業として、企業内アントレプレナー育成サポート事業を立ち上げ、リクルート、三井不動産、NTTドコモなどの大手クライアントを獲得することに成功し、マザーズ上場にも貢献できました。 ビジネス・ブレークスルーから約7年がたち、自分自身もいつか起業することを考えていましたので、2006年、新規事業開発支援のコンサルティング会社フロイデの設立に参画し、役員に就任しています。これは、事業規模に関わりなく、新規事業をスタートしたいという企業は実に多いものの、そのための人員もリソースも不足していて、なかなか着手できずにいる状況を機会と考えたためです。新規事業の専門家は世の中にさほど多くなかったのも理由の一つです。実際に着手してみると、相談件数も着々と伸びて、ホンダ、日経新聞、パナソニック、NEC、東京電力などかなり大手企業の事業開発事案に携わることができました。このフロイデという会社は現在も関わりを持っており、私の複数の活動の一つとして、現在も新規事業のコンサルティングを続けています。 40歳を目前にAmazonへの転職 その間世の中は大きく変化を続けており、私としても、ネットによる世の変化を直接目で見て、学び取りたいという思いがふつふつと湧き上がってきました。そんなときに、Amazonジャパンの求人があることを知り、すでに40歳を目前としていたにもかかわらず応募したら合格してしまいました。ここから、私の大企業との関わりが再度始まったことになります。就職して翌年で倒産したヤオハン以来です。 私がAmazonに入ったのは2012年6月でした。このAmazon体験は、私にとってとても大きなものをもたらしてくれたと思います。まずはインターネット通販 Amazonジャパンホーム&キッチン事業部に配属され、バイイングマネージャーとして販売戦略の立案と実行を任されました。これはかなり重要なポジションで、会社としても私のこれまでの経験やスキルを十分に生かせるように配慮してくれたのだろうと思います。 Amazonで得たことは実に多いのですが、私は三つあると考えています。一つはEC、すなわちネットビジネスの基本が理解できたことです。ECとは何のことかといえば、6つの要素、商品、物流、集客、販売、決済、顧客からなっています。これらへの対応、作戦計画を行うのがバイヤーの仕事です。AmazonのECは世界最高と言ってよく、仕入れはもちろんのこと、マーケティングやアフターサービスまで、多くを学ぶことができました。この体験は独立している現在、とても役に立っています。 第二が世界最高レベルの組織です。Amazonの構築した組織は、巨大でありながら実に柔軟であり、機能的でした。Amazonの組織の一員であることによって、特に大きな組織を動かすためのエッセンスのようなものが会得できたと思っています。 最後がビジネス・パートナーです。仕事をしていると仲間ができます。その仲間がいろいろな情報をもたらしてくれますし、私もいろいろな情報をシェアしたりします。そのような人間関係は、会社を辞めた後も続きます。「人脈」という言い方もしますが、これは仕事の醍醐味だと思います。 Amazonは今あげた三つの要素のどれをとっても一流であったのは間違いありません。その恵まれた環境の中で、とにかく日々の商談を行いました。結果として2,000社以上のEC化サポートの経験を積み上げることができました。 日本工芸㈱を設立--想いをつなぐ工芸ギフトショップ 私がAmazonに在籍したのは約4年です。いつかは独立しようと考えていましたから、退職は当初より織り込み済みでした。私が再び事業を立ち上げたのは、2016年12月のことです。Amazonを退職し、工芸品の越境EC運営を生業とする日本工芸株式会社を設立しました。「想いをつなぐ工芸ギフトショップ」をキャッチコピーにしています。仕事内容は伝統工芸領域のプロデュース・販売事業です。日本の伝統工芸のすばらしさを世界に知っていただきたいと思い、スタートしました。 詳しくはHPをご覧ください。https://japanesecrafts.com/ それ以前から、新規事業開発アドバイザーは長く従事しており、専門領域は、新規事業案策定、実行支援、事業創出の仕組みづくり、人材育成、EC戦略立案、集客支援など多様に展開させていただいています。 私は日本工芸㈱のビジョンを「日本の工芸、職人の技と精神性・製法・技法に宿るこだわりやプロセスを理解し、商品流通・教育など通して製品を愛する日本内外の人、世の中に広げていく」としました。日本ではたくさんの優れた職人がおられ、日々逸品の製作に励んでいます。しかし、伝統工芸品は1983年の5,410億円をピークに、2015年は1,020億円と5分の1にまで減少しています。売上減少に伴い、人手の不足、新商品開発への対応不足なども加わって産地の生産・流通は構造的に疲弊してきているのが現状です。これには、昨今の百均などに見られるように、消費者動向に添う効率よい商品調達・流通が大きく関係しています。所得・消費も減少していますので、「安くてそこそこの」ものに消費者がどんどん吸い寄せられているのでしょう。それに対して、専門店やECなどが十分に対応できていないのではないかということも、日本工芸㈱立ち上げの原動力になっています。 そのために、選定したブランド、産地、工芸品を不易流行なブランドとして発掘するところから始めます。職人さんとじっくり語り合い、文章と画像で語り、販売するようにしています。こうすることによって、国内でハンドメイドによる工芸品をセレクトしてお客様に提供する、目利き役も務めています。それぞれの職人は小規模ですから、広告や大規模なプロモーションを打つことはできませんし、その知識も乏しいのが実情です。日本工芸㈱が行いたいと考えるのは、職人さんに職人さんらしい仕事をしてもらうことです。そのほかの面倒なことは引き受ける。その価値を理解してくれる全国のお客さんをインターネットによって仲介・プロデュースしています。最近では法人による購入も増えてきました。 死ぬまで挑戦したい 私は現在で50歳です。今までいろいろな事業に携わってきました。大企業勤務、企業、コンサルティングなどなかなか経験できない多様な活動ができたのは本当にありがたかったと思います。 事業の形態は実にいろいろあるのですが、私は一番大事なのは「人」だと思うのですね。経営学者のドラッカーも、経営的問題は結局は人の問題に帰着すると語っていたかと思います。私にとっては、仕事そのものの大切さもさることながら、その仕事が社会的に意味を持つためには、やはり人との関係を創生するものがなくてはならないと考えています。新規事業のコンサルを始めたときも、Amazonでの開発業務も、日本工芸㈱の企業もつまるところは、人の力になりたいし、私自身もそこから力を得たいという思いがあったためだと思います。早いうちに海外に出たことで、いろいろな人に会うことができましたし、多くの体験をすることができました。社会人になってからも、ずいぶんたくさんの国を旅行やビジネスで訪れました。これは私が職場を始め居場所をどんどん変えてきたことも関係していると思うのですが、それによって変化していくことが恐くなくなってきたということは言えると思います。世の中は何もしなくても変わっていくものです。むしろ変わっていくことがこの世の本来の姿です。変化していくことを後ろ向きにではなく、積極的に活用していくような生き方を結果としてしてきたように思います。 私は社会人になって27年目になります。その意味では私は一社に就職して長く勤め上げる人生を送ってきたわけではありません。現在もなお複数の仕事を同時に行っています。おそらく現在学生の皆さんも、一社で勤め上げるのではなく、適宜ふさわしい仕事や会社で働いていく人生になると思います。 思い起こせば、学生時代、私はあることを考えるようになりました。それは人はいつか死ぬということです。それはいつかの問題であり、避けることのできないことです。そうであるならば、私は死ぬときに100名の友人がいる状態を理想と思うようになりました。死ぬときに100名。これを実現するためにこれから生きていこうと思ったのです。私の人生ビジョンは「挑戦する精神とともに成長する」です。死ぬまで挑戦して生きたいと日々考えています。挑戦するとは、いつでも生き方を変える準備があるということです。 大学生の皆さんは、現在基礎を築く大事な時期にいるのですから、ぜひ日々を大切に送っていただきたいと思います。技能や技術を担うテクノロジストの皆さんにとって本日のお話が何らかの参考になればと願っております。 Profile 松澤 斉之(まつざわ・なりゆき)1996年 東京理科大学卒業、在学中に中国四川大学に留学同年、ヤオハンジャパンに入社するも翌年倒産1999~2006年 大前研一氏のベンチャー(現㈱ビジネス・ブレークスルー)に参画、マザーズ上場2006年~現在 新規事業開発会社(㈱フロイデ)に参画2012~2016年 アマゾンジャパン ホーム&キッチン事業部シニアバイイングマネージャー2016年~現在 日本工芸㈱ 代表取締役、国内外EC事業、プロデュース事業(卸)、販路開拓支援事業を実施2017年~ SBI大学院大学講師(事業計画演習)2019年~ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業支援アドバイザー 関連リンク 【Fゼミ】私の仕事 #2--私が在籍してきた企業におけるマーケティング 【Fゼミ】私の仕事 #3--自分を活かす 人を活かす 【Fゼミ】私の仕事 #4--歌手としての歩みとライフワーク

-

【知・技の創造】加工技術で環境課題に貢献

自動車や鉄道車両の軽量化手法 自動車や鉄道車両に代表される輸送機器の軽量化は、省エネルギー化や二酸化炭素排出低減などの環境問題に対し効果的な手段です。つまり、部材の強度や剛性に対する制約条件がある中で軽量化を図る必要があります。軽量化の手法としては大きく、材料の変更と形状の変更があり、要求される仕様に応じて一方または両方の手法が用いられます。 材料の変更については、単に強度や剛性が高い材料ということではなく、重量に対して強度や剛性が高い材料であることが重要です。自動車の強度部材として多く用いられている高張力鋼板は、一般的な鋼板と単位体積あたりの重量に差はありませんが、強度が高いため鋼板の板厚を薄くすることができ、体積減少により軽量化を図ることができます。アルミニウム合金やマグネシウム合金の強度や剛性は一般的な鉄系材料より小さいですが、単位重量あたりでは一般的な鉄系材料より大きくなります。このため、必ずしも板厚を薄くするなど体積を減らすことはできませんが、軽量化を図ることが可能です。 形状の変更については、1つの部材内において求められる強度や剛性に対応した断面積となるように設計することが重要です。なお、形状の変更は使用する素材の体積を減らすことを目的としているため、省資源化の観点でも優れた手法です。軽量化と省資源化を目的とした構造部品の代表的な例として管材があり、輸送機器の分野でも広く使用されています。管材は構造として、曲げやねじりの強度や剛性に対して影響の小さい半径方向中心部が空洞となっており、一方で影響の大きい半径方向中心部から距離の大きい位置で力を受けるため、重量に対して強度や剛性を高くすることができます。 変断面管の加工方法に関する研究 現在私は、管材において更なる軽量化を実現する変断面管の加工方法を提案し、その実用化に向けた研究を行っています。変断面管は長手方向にも要求される強度や剛性の分布に対応した形状とすることができるため、軽量化により有利な部材です。変断面管は自転車のフレームなど限られた部品に適用されているのが現状であり、実用的な加工方法も含めて、自動車や鉄道車両への積極的な適用の検討が進められている段階です。 提案している変断面管の加工方法は逐次鍛造によるもので、素材把持部と金型による加圧部の動作をコンピュータで制御し、刀鍛冶のように間欠的に素材を加圧し所望の形状に加工するものです。従来技術であるラジアルフォージングやスウェージングなどと比較し、汎用的な金型のみで複雑形状に加工できるため、金型素材や金型製作の観点でも省資源、省エネルギー化を図ることができる利点があります。この研究の最終ゴールとしては、コンピュータ上で設計した変断面管の形状データを入力とし、加工条件を自動決定後、自動加工を行う一連のシステムの実用化を目指しています。そして、提案した加工技術を用いた輸送機器部品の軽量化により環境問題に貢献していきたいと考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年4月7日号)掲載 Profile 牧山 高大(まきやま たかひろ)情報メカトロニクス学科講師電気通信大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。株式会社日立製作所生産技術研究所を経て、2019年4月より現職。専門は塑性加工学。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】AIらしさ 人間らしさ

AIの発展 AIが描いた未来のものつくり大学(編集部作成) 2022年は人工知能(AI)の発展が広く世間に知れ渡る年となりました。まず、夏頃に画像生成を行うAIが複数登場しました。画像生成AIは任意のテキストを与えられるとその内容に合わせた画像を作り出すことができるもので、生成された画像がまるで人の手で描いたような精度を持つことで話題となりました。実際、AIで生成した画像であることを隠して応募された絵が米国アートコンテストのデジタル絵画部門で人間の描いた絵を押し除けて1位を取る、といった出来事が起きています。また、9月には英語や日本語に限らず様々な言語の音声の高精度な文字起こしができる音声認識AIが公開されました。さらに、11月には高性能な対話型AIが登場し、人間と違和感のないテキスト対話を行うことができる性能を示しました。これまでコンピュータシステムとの対話では対話を続けるうちに人間が不自然さを感じる要領を得ない返答が出力されてしまい対話破綻が生じることが常でしたが、この対話型AIは文脈を踏まえた上で流暢な言葉で回答を生成しており、人間同士の対話と遜色ないやりとりを見せています。 ここで注意しておきたいのは、AIは誤りのない正解を出力しているのではなく、場面に応じて確率的にそれらしい出力をしているに過ぎないということです。 例えば、音声認識AIはきちんと聞き取れない部分があると文法的に誤りにならないように単語を適当に補って出力することがあります。対話型AIは私が「『桃太郎』のあらすじを教えて?」と尋ねると、「『桃太郎』は日本の民話の一つで、主人公の桃太郎は、桃の盗人として知られる少年です。彼は、7人の姉妹を持つ母親を支えるために、毎日森から桃を盗んで帰ってきます。」云々と言った内容をとうとうと披露してくれました。これらは厳密には誤った出力です。 AIらしさとは これまでのAIは、生成した絵が理解し難い前衛的なものに見えたり、音声認識結果に言語としておかしな部分があったり、対話がまともに続かなかったりといった「AIだから仕方ない」という点でAIらしさを感じさせていました。 しかし、昨年登場したAIたちはそのようなAIらしさとは無縁の人間らしさを感じさせます。音声認識AIの単語の補完は人間の空耳のような働きですし、前述の対話型AIの回答は『桃太郎』を知らない人が即興で物語を作っているような妙な人間味があります。つまり、正しくない内容であっても文脈に矛盾なく流暢に出力されると人間らしさを感じてしまうのです。 さて、このような人間らしいAIが日常生活に入ってくるようになると、我々は対話相手が人間かAIか判別できなくなってしまうのでしょうか。私の研究している音声インタラクション分野では人間同士の会話では返答までに少し間が開くと不同意を表すとされていて、そのような些細な部分から様々なことを読み取った上で人間はコミュニケーションをとっています。AIを日常的に相手にするようになれば、我々は何かしらの情報を基に新たなAIらしさを感じ取るようになると私は考えています。AIが日常に溶け込んだそのような日々の到来が楽しみです。 埼玉新聞「ものつくり大学 知・技の創造」(2023年2月3日号)掲載 Profile 石本 祐一(いしもと ゆういち)情報メカトロニクス学科准教授北陸先端科学技術大学院大学博士後期課程修了。博士(情報科学)。国立情報学研究所、国立国語研究所等を経て2022年4月より現職。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

諦めない心が生んだ4年間の集大成と、卒業後の姿

11月8日(火)、東京ビッグサイトにてJIMTOF2022が開催され、DMG森精機株式会社のブースにおいて「第17回切削加工ドリームコンテスト」の表彰式が行われました。本コンテストでは、2021年度3月に本学の製造学科(2022年現在は情報メカトロニクス学科) 武雄研究室の卒業生であり、現在はシチズンマシナリー株式会社に勤務している大澤 怜史さんが卒業研究で製作した「総削りスピーカー」が、アカデミック部門において見事銅賞に選ばれました。そこで、大澤さんが製作に込めた思いや、学びになったことと、今後の目標をお伺いしました。 なぜスピーカーにしようと思ったのですか 趣味でイヤホンやオーディオ機器を集めています。良いものを買って聞くことはいつでもできますが、4年間様々な勉強を積み重ねてきたので、好きなものを1から作ってみよう考えたことがきっかけです。 スピーカー全体図 総削り出しの特徴とは 無垢の金属の塊から形を作り出していくことを総削り出しと言います。彫刻とは違うのですが、彫刻のようなイメージで、機械を使って掘るように加工します。 通常のスピーカーと異なる部分はありますか? 既製品のスピーカーを参考に設計したため、形状に大きな違いはありません。 しかし、一般的なスピーカーには大きく振動させるためにゴムやスポンジ部品が使用されていますが、このスピーカーにはそのような柔らかい素材は一切使用せず、すべて金属で製作しています。それでも、きちんと実用できるスピーカーというところを目標にしました。また、木箱以外は大学の機械で設計から加工まで全て行いました。 スピーカー部分 完成までの期間はどれくらいかかりましたか スピーカーの設計や材料集め、削る刃物の選定等含めると半年以上かかりました。しかし、始まりから終わりまで一貫して自ら取り組めることを大学で教わったので、これが4年間の集大成だったのではないかと思います。 削るにも、刃物の回転数を調節するたびに切れ味や材料への衝撃に変化が出てくるので、何度も考えながら取り組みました。薄いものを作るということは、強い力を加えると変形してしまったり割れてしまったりするので、特に注意をしながら進めていきました。何度も失敗はしましたが、削る順番や回転数を何度も試行錯誤した結果、今の形になりました。 大変だったこと、学びになったことはありましたか スピーカーはコーンという部品を振動させて音を出す機械ですが、ただ薄くしただけの金属だと振動しないことが制作の過程で分かりました。シミュレーションの段階ではどうしたら響くのか苦労しましたが、何度も設計を重ねていくうちに、コーンを支える箇所に溝を作ることで、大きく振動させることができました。 また、様々な失敗を繰り返していく中で、試行錯誤をやめずに諦めないということは、就職した現在でも役立っていると思います。 スピーカーの裏側 大学生活を通して社会で役に立っていることはありますか ものつくり大学での学びはとにかく密度が濃かったこともあり、実際の社会に即した勉強ができることはとても大きかったなという気持ちです。同期よりも持っている知識の厚さが違うことや、社会人として即戦力になれるような教育を受けられたことはものつくり大学の良いところだと思っています。 表彰式の様子 現在はどのような仕事に取り組んでいますか 品質保証室という部門で、製品評価の仕事に取り組んでいます。 お客さまへ安全で高品質な機械を提供できる様に、新たに開発された新機種が求められる性能を持っているかの検査・試験を行っています。 今後の目標についてお聞かせください この度大変栄誉ある表彰を受け、ものつくり大学の学生として多くの方に評価していただきました。学生時代、後輩の指導を行うようなこともあり、自分でもある程度モノづくりがわかっている自信がありました。その自信は今も仕事をするうえで私の強い支えとなっています。しかし、社会人となった今、自分の未熟さも強く感じています。 そんな中で、現在の目標は、とにかく仕事を覚えていち早く1人前として成長することです。社会人生活は今までの人生の数倍長い期間を過ごすことになります。長い目線で、まずは1人前になること、そして将来的には身に付けた能力をまた後進へ伝えていけるような人材になりたいと思います。 最後に、今回の結果を後輩たちが知って、自分もこうなりたいと思ってもらえたら嬉しいです。 勤務先 シチズンマシナリー(株)で使用している金属加工機械 関連リンク 情報メカトロニクス学科WEBページ 情報メカトロニクス学科 機械加工・技能伝承研究室(武雄研究室)

-

【知・技の創造】D2C時代のものづくり

「D2C」の潮流 皆さんは「D2C」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?「D2C」とは「Direct to Consumer」(消費者に直接届ける)の略で、米国を中心に流行が始まっている新しい製品の販売、消費の動向です。「D2C」ブランドの特徴は原則小売店を介さずに、製造者が自社のwebサイトから直接消費者に販売する形態にあります。 「D2C」を代表するブランドとしては寝具の「Casper」、眼鏡の「Warby Parker」、日本でも若い世代を中心に支持を集めている、スニーカーの「Allbirds」などが挙げられます。 ではこれらの製品ジャンルは既に多くの製造者が古くから製品を供給しているにも関わらず、なぜこうした新興のブランドが誕生し消費者の支持を集めているのでしょうか。その背景にあるのはSNSの存在とサスティナビリティ(持続可能性)意識の普及にあると考えられます。 「Instagram」などのSNSの普及は、自分の持ち物を世界中の多くの人に見てもらう機会を生み出しました。それに従い、高価なものを自慢するのではなく「自分らしい」ものを選びたいというニーズ、そしてものを買うからにはそれを選んだ「確かな理由付け」が欲しいというニーズが消費者から求められるようになりました。 それに対し、例えば前述の「Warby Parker」は無償で5日間、5種類の試着用眼鏡を消費者の自宅に送付し、消費者はそれを試着してSNSに投稿し、その反応を見て自分に似合う眼鏡を選ぶ。といった新しい消費のスタイルを生み出しました。 そして「Allbirds」のスニーカーは、製品の製造から廃棄されるまでのCO2排出量を製品毎に公表し、消費者が出来るだけ環境負荷の少ない製品を選択できる仕組みを作っています。製品を購入し消費する以上、地球環境に対して何らかの悪影響を与えることは避けられませんが、このサスティナビリティに出来るだけ配慮してものづくりを行う企業姿勢が、環境意識に敏感な若い世代の支持を集めている理由であるといって良いでしょう。 こうしたD2Cの流行から考えられることは、消費者向けの製品開発は「小品種、大量生産」から「中品種、中量生産」、さらに「多品種、少量生産」の潮流へ向かっているということです。 これからの「ものづくり」教育 ではこの潮流に対して「ものづくり」教育はどのように応えていくべきでしょうか。「多品種、少量生産」の製品開発のためには、消費者個々のニーズを汲み取り、それをデザインに落とし込むユーザーリサーチ技術の研究や、サスティナビリティに配慮した素材を活用したデザインの研究が必要です。また少量生産に適した新しい生産プロセスの研究、あるいは手作りのプロセスによるものづくりの復権が考えられます。 従来「理系は人間の行動に対する想像力が弱く、文系は科学技術の進歩に対する理解力が足りない」と言われてきました。しかしこれからのものづくりに求められるのは、文理の枠を超えて消費者の行動、ニーズを理解した上で、最新の科学技術の進歩を享受した製品開発が出来るクロスオーバー型の人材であると言えるでしょう。ものつくり大学では2022年度より「教養教育センター」を設立し、従来の強みを活かしつつ分野をクロスオーバーする知を身につけた人材育成を目指しています。D2C時代のものづくりを切り拓く本学の教育展開にご期待ください。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2022年10月7日号)掲載 Profile 町田 由徳 (まちだ よしのり) 教養教育センター・情報メカトロニクス学科准教授 東京造形大学デザイン学科卒業後、デザイン事務所勤務、岡崎女子短期大学准教授等を経て、2020年より現職。専門はプロダクトデザイン。 関連リンク 教養教育センターWEBページ 情報メカトロニクス学科WEBページ

-

学費以上の経験が得られる!?学生フォーミュラプロジェクトの魅力とは

2022年9月6日(火)~9月10日(土)の5日間にかけて、静岡県 小笠原総合運動公園にて「学生フォーミュラ日本大会2022-ものづくり・デザインコンペティション-」が開催されました。対面での開催は実に3年ぶりとなります。本学からは、学生フォーミュラプロジェクトが参加しましたが、出場に必要なEV車は完成していません。その中で出場した理由や、学生にとっての学生フォーミュラプロジェクトの魅力を聞きました。 学生フォーミュラプロジェクト ■リーダー 野原 涼平さん(総合機械学科4年) ■メンバー 小林 蒼さん(総合機械学科3年) 小林 駿祐さん(総合機械学科2年) 武井 孝成さん(総合機械学科2年) 3年ぶりの対面開催に向けて設定した目標、課題などはありましたか 【野原】一昨年、これまで製作していたエンジン車から、時代の流れに即した車作りを考え、電気自動車へ移行しました。目標は、直線を得意とする車両でしたが、エンジンからモーターに変更する際、単純に製作する物が増えただけではなく、製作に重要な安全装備の知識が必要でした。しかも、今年度は全国から14チームがエントリーしましたが、車両を完走させたチームが2チームのみということを知り、それくらい難しい製作なのだと実感しました。 新型コロナウイルスの影響で、大学間交流や実際に走行している車両を見ることが減ってしまったこともあり、今年度は他大学と交流をしながら様々な学びを持ち帰るという意識を持って参加しました。来年度の完成に向けて、モーターを動かすための電子回路の製作と、高電圧を取り扱うため、安全装置を動かすプログラミングを完成させたいです。 走行が叶わなくても、出場した理由はどうしてですか 【野原】情報が一番集まるからです。完成しないから出ないという選択肢はありませんでした。また、今の1年生から3年生は対面開催を経験したことがなく、大会に関する知識を付けて欲しいということもあり、参加しました。 【武井】来年度出場を目指すにあたり、大会の様子を知っているのとそうでないのとでは意識がかなり違ってくることも感じていたので、出場して良かったと思います。 【小林(駿)】僕は、イメージを膨らませる為に参加しました。EV車は本学に完成品がなく、大会に参加すれば他大学の完成品を見ることができるので、自分たちの目指すべきところの確認もできました。 他大学で見られたもの、得られた学びはありましたか 【武井】本学の強みは、外装をほぼ内製で製作しているにも関わらず、ハイクオリティなところだと自負しています。大会に持って行った時も、沢山の大学の方に話しかけていただいたことで誇らしい気持ちになっていました。他の大学からも、モーターやバッテリー位置がとても参考になったので、今後もお話を聞いてみたいなと思いました。 【小林(駿)】やはり部品の配置はとても参考になりました。また、大会の熱気を受けて、同じレーンに立てるように早く走らせたいと強く感じました。 【小林(蒼)】大会に出場できるチームの少なさを知った時に、本学だけが遅れているわけではないことに正直ホッとしました。しかし、スケジュール設定に関しては遅れていることが分かり、もっとスピード感を持って進めていかなくてはならないと気持ちが引き締まりました。 【野原】私だけが関係するものになりますが、学生フォーミュラに参加している関東圏の大学生で構成された外部団体に所属しています。主にそこで学び合いや大学間交流を行っているので、現地での開催はとても重要だと感じました。また、電子回路の組み方や部品の発注など勉強になることは多いので。後輩の為にも今後他大学との交流も増やしていきたいです。 来年度の目標や、それを達成するためにプロジェクトで行うことはありますか 【野原】チームとしては、車検を通る車を作りたいと考えています。そのためにも、とにかく1日でも早く車両を動かしたいと思っています。 【小林(駿)】チーム全体との関わりが足りないと思っているので、コミュニケーションは積極的に行いたいです。チームの全体把握をし、やりたいと考えているマネジメントもしていきたいと考えています。 【小林(蒼)】走行データがまだとれていないため、走れる車両が完成次第、より良い走行を実現できるよう設計等考えていきたいです。 【武井】電子関係を勉強したくて学生フォーミュラプロジェクトに入ったので、個人でも勉強を進めながら、車両完成に向けてチームのサポートをしていきたいと思っています。 チームワークについて、どのような雰囲気ですか 【野原】楽しんで進めている様子も見られますが、参加するメンバーに偏りが見られます。本来チーム全体で車検に向けて動かなければならないので、各メンバーの思いを聞いた上でベストな組織作りに努めていきたいと思っています。また、卒業までに必要な知識をもっと蓄え、後輩にどんどん引き継いでいきたいです。 学生プロジェクトでの取り組みは大学生活でどのように役立っていますか? 【武井】学生プロジェクトに入ったことによって、授業の予習と復習が自然とできていることです。プロジェクトでやったことが予習になるときもあれば、授業で教わったことをプロジェクトでアウトプットできるということは、プロジェクトならではだと思います。 【小林(駿)】僕も同じです。プロジェクトで得たコミュニケーション能力が授業で発揮できました。縦や横の繋がりが出来たことも大きいです。 来年度の目標、目指している人はいますか 【小林(駿)】1人に絞ることは難しいので、様々な先輩の特性をどんどん吸収していきたいです。 【武井】父です。分からないことを教えてくれる時もスッと入ってくる分かりやすさでとても尊敬しています。そういう人間に成長したいと思っていますし、自分が目指している企業も父が勤めている企業です。 【小林(蒼)】僕は卒業生の丸山颯斗先輩(2022年3月卒業)のようになりたいと思っています。チーム内で意見の食い違いが起こった時に、みんなの要望を上手に汲み取って解決してくださったので、自分もチームのバランスを考えられる人になりたいです。 学生プロジェクトの強みや魅力を教えてください 【野原】就職活動にはかなり強いと思います。エピソードにもなるし、即戦力としての売り込みも出来るところは学生プロジェクトならではだと思います。 【小林(蒼)】授業では基礎的なことを広く教えてくれますが、学生プロジェクトではさらに深い知識・技能まで蓄えることができます。先輩や先生方に教えてもらうことで、繋がりや顔を覚えてもらえるところも強みだと思います。 【小林(駿)】僕は、逆に学生プロジェクトに入ってないと意味がないのではないかという話を友人とするくらいに重要性を感じています。授業で出てきた機械を学ぶ際も、何の為に使うのか、その機械によってものづくりの幅がどれだけ広がるのか考えられるようになりました。単位・成績を取るためだけに授業を受けるのではなくて、疑問や目的の為に授業を受ける意識になったのは学生プロジェクトに所属したからだと思います。 【武井】コミュニケーション能力が上がっているなと思いました。他大学や外部の企業との関わりにおいて、大学生活だけでは得ることのできない能力を学生プロジェクトで得ることができたと思います。 最後に一言お願いします! 【武井】まだプロジェクトに入っていない人、入ろうか迷っている人に、優しい人が多いよと伝えたいです。誰だって頭ごなしに怒られるのは嫌だと思いますが、まずありません。安心して見学に来てほしいと思います。 【小林(駿)】学生のうちはどれだけ失敗してもそれが自分の大きな責任にはならないし、失敗からの学びを身に付けることができます。むしろ大学が思う存分失敗できる最後の場所であって、就職してしまうと失敗に対して怖気づいてしまうと思うので、このタイミングで何もしないのはもったいないと思います。なので、何も恐れることなく挑戦する心を忘れないで欲しいです。 【小林(蒼)】学生プロジェクトは、学費以上の経験を積める場所です。自分の力では手に入れることのできない道具も、プロジェクト予算から出せるので、技能の幅も広がります。 【野原】小林(蒼)が言った「学費以上」は、個人的には「ものつくり大学の学生フォーミュラプロジェクトに所属すると、学費以上の経験を得られる」のだと思っています。ここまでの支援は他大学と比べてもトップクラスだと思うので、恩返しを出来るように気合を入れて頑張っていきたいと思います。 関連リンク 学生フォーミュラプロジェクトWEBページ 情報メカトロニクス学科WEBページ

-

F3RC大会で強豪校を下して優勝した3人の1年生。その快挙の本質に迫る!

皆さんはロボットに興味はありますか。 鉄腕アトムや鉄人28号、ガンダムなど、当時は夢物語で、子供の心を掴んで離さない存在でした。しかし現代は目覚しい技術の発展により、ロボットの存在は夢物語ではなくなっています。ロボットは多様な技術が結集したシステム。ものつくり大学にもロボット製作に熱く取組んでいる学生たちがいます。ロボコン界の新人戦ともいえるF3RC(エフキューブロボットコンテスト)で優勝した学生たちにロボットの魅力と今後の目標についてインタビューしました。 NHK学生ロボコンプロジェクト ■チーム名/SRG MOF ■チームメンバー 藤野 楓土さん(情報メカトロニクス学科1年) 茂木 柊斗さん(情報メカトロニクス学科1年) 大出 将太さん(情報メカトロニクス学科1年) ■F3RC(エフキューブロボットコンテスト) 開催日:2022年9月24日(土)~25日(日) 会場:東京大学本郷キャンパス 参加大学:東京大学・慶應義塾大学・早稲田大学・明治大学・東京工科大学・工学院大学・千葉工業大学・ものつくり大学 優勝おめでとうございます。新人戦とも言えるロボット大会で優勝できた要因は? 【藤野】予選勝ち抜けのじゃんけんかなぁ(笑)。今回、予選で1位が3組出ましたが、TOPで勝ち抜いて、その後の準決勝、決勝とパーフェクトの試技でした。大会前に起きていたトラブルが全くなかったことが大きな要因です。 【茂木】足回りに特殊なプログラムを用いました。当日の現地では短時間でのパラメーターの調整に苦労しましたが、競技では問題なく動いてくれました。個人的には優勝したことよりも他大学の遊びゴコロあるロボットへの仕掛けが見られて良かったです。 【藤野】他大学の学生に「おめでとう」と声掛けされましたし、大会後の交流会では名刺交換もしました。今でもやり取りをしていまして、ものつくり大学へ見学に来たいと言われてもいます。本学では、加工も一からマシンを使える環境にあり、だいぶ羨ましがられています。 3人のチームワークも大きな勝因だったのでは? 【大出】お互いに楽しく、やりたいことをやっていました。話し合いながら、どういうところを改善したらよいか、前向きに取り組むことができました。目標があったから、お互いを理解し合うことで一つにまとまったのかなぁ。偶然にできたチームですが、まとまったのは必然ですかね。 【藤野】大出くんが設計と加工、茂木くんが加工、自分は制御と設計を担当しました。設計を2人で進めていて、設計が終わったら、加工にかかりました。加工作業は1日で済ませてくれましたが、組立ての時間や制御に時間をかける中、ルールの理解を深めるなど、それぞれが自分のペースで行いました。ロボットが動き出してからは、茂木くんも毎日参加してくれて、コート整備など雑用も進んでやってくれました。チームですが、相方って感じです。 強豪校ばかりのライバル校については 【藤野】緊張したぁ。 【大出】大会に臨む段階でやるだけはやってきたので、あとは操縦者の2人の緊張をほぐすようにと思っていました。対戦相手の様子やタイムを気にかけながら、2人に声掛けしていました。 【茂木】意外と2人は緊張していましたね。私は他大学をみても特に緊張はしなかったです。それよりも自分の操作がうまくいくよう全力を出すように心がけていました。 【藤野】他校のロボットには面白さを求めたことでの形状や動き方の違いを見ることができました。またサッカーがテーマだったので、蹴ることを重視したアイデアなど作業していたら楽しいだろなと思いました。いまはもっと自分たちの世界に没入しても良かった気もしています。 ロボットづくりに興味をもったのは、いつから? 【大出】高校は普通科なので、ロボットに触れるのも、まして大会へ出るなど入学時には考えられませんでした。NHKロボコンプロジェクトを知り、先輩方から色々と説明を聞いて、設計に関われたらと思いました。 【茂木】高校で設計と加工を学んできたので、当然大学でも関わりたいと思っていました。このチームでは加工分野を担当しましたが、先輩たちが講習会を開いて、丁寧に教えてくれましたので、いまでは一人で作業ができるようになりました。 【藤野】ロボコンに関わりたい、大会に出たいという強い気持ちで入学しました。高校から制御設計の経験もあって、今回は制御・設計担当でしたが、いまは先輩たちを目指して頑張っています。 今回のロボットですが、技術的に難しかったところは 【藤野】上部の手の部分やエアシリンダーを使った発射機構が難しかった。最初は大きすぎてロボットのサイズに合いませんでした。足回りパーツの組み合わせを調整するときに、耐久性が下がらないように、切削するのが難しかったですね。結局、課題は軽量化と耐久性のバランスを考慮することでした。 【茂木】本体はすべて加工しています。3DCADでは設計者が作ったデータを変換してプリンターへ送るだけなので、結構複雑な形状も可能でした。加工担当の負担も少なかったです。あとは組立ててから自走させて調整しました。 【藤野】強度をメインにした構造。4回の競技に耐えてくれました。1日10回の事前テストでも、ほとんどの部品は壊れなかったです。学生プロジェクトでは、毎年のデータをバックアップしてあるので、それを共有できるのが強みですね。後輩たちに残してくれています。プロジェクトの大きな特長は、こうして先輩たちが残してくれたプログラムをベースにして製作しているので、ロボットの足回りの作り方が似ていることですね。その上でプログラムを理解して、自分たちなりにゼロから製作していきます。 ところでロボットの魅力とは 【藤野】ロボットを作る方の多くが、人の役に立つものを作れるということに魅力ややりがいを感じているものです。機械や電気、プログラミングなど様々な専門的な知識やスキルを身に付けることで、自分にとって大きな強みとなるところも魅力です。 【茂木】そうですね。ものを作れるというのが楽しい。ものとものが合体して動いているのが面白いし、何が起きるかわからないからドキドキします。想定外の動きがうまくいったり、改良を要したりなど、答えがなくてやり続けてしまうところですかね。 【大出】ロボットは、多様な技術や専門分野が複合的に組み合わさったシステムです。そして、その研究開発は間違いなく面白いと言えます。そのためには専門知識が必要になりますし、それを習得するには基礎学力が欠かせません。プロジェクトでは、それらを身に付けられると思いますので、向上心を持って、能動的に学んでいきたいです。 物怖じしない3人ですが、今後の目標は 【全員】NHK学生ロボコンに出場し、優勝したい。 【藤野】これは最終目標ですが、先輩たちと一緒に、そしてアイデア出しから参画できるようレベルを上げていきたいです。ロボットが作りたくて入学したので、今回の優勝は自信になりました。最近だとカメラを使ったセンサー方式になっていて、他大学では多数搭載しています。これらは技術的なコントロールが難しいのですが、プロジェクトを通してやり遂げたいです。 【茂木】入学して、論理的な思考を持てるようになりました。物事の一つひとつに対して、すごく考えるようになりました。尊敬する高校の先輩のように材料の知識が豊富で、材料の特性を理解していることで瞬時に最適解を出せるようになりたいです。深く学び続けることで得られる言動を見習いたいと思います。また、今大会ではロボットは動かないことが大前提の中で、動いた瞬間の喜びは何事にも代えられません。 【大出】普通科出身なので、入学して生活そのものが変わりました。今回の大会で設計担当になり、知識や技術が身に付いた実感があります。やればやるだけ身に付くと思っているので、今日よりは明日を目指して、自分自身を磨いていくしかないと思います。1人ではなく、仲間も一緒なので面白さは倍増すると思いますね。 関連リンク NHK学生ロボコンプロジェクトWEBページ 情報メカトロニクス学科WEBページ

-

宇宙開発研究プロジェクト 航空機製作への新たな挑戦

情報メカトロニクス学科の学生プロジェクト「宇宙研究開発プロジェクト」。ロケットの構造や整備、制御、運用体制などを学生自らが学び、毎年開催されている「能代宇宙イベント」や「種子島ロケットコンテスト」に出場しています。2021年からは新たに「全日本学生室内飛行ロボットコンテスト」への出場を始めました。全日本学生室内飛行ロボットコンテストは、全国各地の高校や高専、大学が出場するラジコン飛行機やドローンについて競う大会です。部門は4つあり、ラジコン飛行機の一般部門と無人操縦部門、マルチコプター部門、機体の特性を評価するユニークデザイン部門があります。2022年9月に開催された同大会の一般部門に出場した機体を製作した鈴木 郁宣さん(総合機械学科3年)、パイロットの吉開 啓冴さん(総合機械学科3年)に伺いました。 宇宙開発研究プロジェクトに入ったきっかけ 【吉開】ものつくり大学に入学したら、自分のやりたい事を見つけて、それをやった方が絶対に未来に活かせると思っていました。いくつか学生プロジェクトがある中で、興味がある宇宙に関連した活動をしている宇宙開発研究プロジェクトに入る事を決めました。 【鈴木】動機は不純ですが、1年生の時にドーミトリ(学生寮)に入っていて、残寮するためには学生プロジェクトに入っていると有利だと先輩から聞いて、何か学生プロジェクトに入ろうと思いました。友人から、宇宙開発研究プロジェクトは色々できるという話を聞き、入りました。 全日本学生室内飛行ロボットコンテストに出場する理由 【吉開】宇宙開発研究プロジェクトには、モデルロケットとハイブリッドロケットの2つの軸があります。ハイブリッドロケットを担当している学生は、ハイブリッドロケットもモデルロケットも製作するのですが、モデルロケットの学生はそれしか無いため、活動の幅を広げるために航空機の製作を始めることになりました。それで、先輩から「航空機を作るなら、全日本学生室内飛行ロボットコンテストに出てみたら」と勧められ、出場を始めました。 今回出場した機体のコンセプト 【鈴木】練習で使う事も想定して壊れにくい機体を第一に考えて、機体の骨組みをしっかり組みました。競技では、宙返りすることもあるため、機動力も重要でした。通常の飛行機は、安定飛行のために翼を大きく長くしています。機動力を出すためには、翼のアスペクト比をできる限り正方形に近付け、翼の幅を短くします。そうすると左右の移動がしやすくなります。また、主翼から尾翼までの長さを短くすると宙返りの半径を小さくすることができます。 大会当日の飛行 【鈴木】練習を重ねた機体に補強をしたら、規定の重量をオーバーしてしまいました。そのため、大会当日にバッテリーを軽いものに変えたのですが、軽くなり過ぎてしまい、練習の時と挙動が変わってしまいました。上手くいったところは、設計段階から機体の整備性を考えていて、モーター部分の取付けを容易にできるようにしていました。競技直前にモーターの不調があり、交換する必要がありましたが、早く交換することが出来ました。 他校の機体から学んだこと 【鈴木】私たちの機体の材料は、木材と発泡ポリプロピレンを使い、レーザーカッターで加工していますが、強豪校には、発泡スチロールを削り出して作っている学校や、電熱線カッターや手作業で作っている学校があります。発泡スチロールを削り出してボディを作った方が、強度と軽量性がある場合もあり、手作業で加工する技術はすごいと思いました。今後は、私たちも発泡スチロールで作ることも検討しています。 来年以降の出場について 【鈴木】優勝を目指して出場を続けます。今回は、本番で操縦が上手くいきませんでしたが、機体のスペックを活かすことができれば十分優勝を狙える機体だったと思います。優勝するためには、操縦技術が必要になると思います。 今後の宇宙開発研究プロジェクトの活動予定 【吉開】3月の種子島ロケットコンテストに出場予定です。今は、種子島ロケットコンテストを想定した機体を作っていて、近日中に部内戦を行います。この部内戦を経て、種子島ロケットコンテストに向けたチームを作っていきます。 宇宙開発研究プロジェクトで学んだ事、成長した事 【鈴木】パーツを設計するために毎日のようにCADを使っているため、CADや設計について知識が深まりました。 【吉開】私たちが入学した時は、コロナ禍で大学に行くこともあまり無くて、なかなか友人ができませんでした。しかし、1年生の9月にこのプロジェクトに入ってからは、友人関係が広がり、色んな学生がいるため趣味や知識を深めることができるようになりました。 今後の目標 【鈴木】宇宙開発研究プロジェクトとしては、種子島ロケットコンテストで優勝を目指します。その他にも色々な大会に出て、結果を残したいと思っています。個人としての目標は、後輩を育てることです。特に航空機のパイロットが私と吉開さんしかいないので、良いパイロットを育てる必要があります。機体の製作についても、今回出場した2機とも私が作っているため、航空機体の製作も教えていく必要があると思っています。 【吉開】大学からの資金援助を受けるためにも、色々な大会で結果を出し続ける必要があります。最近、NHK学生ロボコンプロジェクトが実力を付けてきているので、負けないように頑張ります。 関連リンク ・でっかいロケットを作りたい-1年生ながらリーダーとして種子島ロケットコンテスト優勝!-・宇宙開発研究プロジェクトWEBページ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

完璧じゃなくても、より完成へ近づくまでプログラミングに集中する

ETロボコンは、エンジニアの人材育成と技術教育の機会を提供することを目的としたロボットコンテスト。ETとはEmbedded Technologyの略。つまりマイコンを用いた組み込みソフトウェアの技術を競い合うもの。本学のETロボコンプロジェクトでは2012年から大会に参加し、2016年、2020年にチャンピオンシップ大会への出場歴があります。機体は同一のキットを使い、機体の中にインストールする制御プログラムの違いを競い合うレース大会。ひたすらプログラム製作に向かう辛い日々を凌駕する楽しさ、魅力はどこにあるのか! 若手エンジニアたちを熱くする、その魅力を高校時代から取り組んでいる青木 翔哉さん(総合機械学科2年)にインタビューしてみました。 ETロボコンに興味を持ったのは、いつ頃から 聖望学園高校時代に科学部に所属していました。部活でETロボコンに関わっていましたが、ちょうど2016年にものつくり大学と高校による合同チーム「mono&科学の妖精」で大会に出場し、デベロッパ部門アドバンストクラスのシルバーモデル賞を受賞しました。その連携の縁もあって、ものつくり大学に入学したという経緯です。とはいえ、入学当初はETロボコンを続けることに対して曖昧な気持ちしかなく、本格的に取組もうと思ったのは3カ月経った頃ですね。プログラミングは好きなので、他にも興味あることも多かったですが、最終的に選択したのはETロボコンでした。 高校時代から引き続き関わりたいと思った、その面白さとは 高校での経験やスキルもあるので、パソコンに向かって根を詰めることは苦にはならないのです。プログラムとにらめっこばかりだけど、注力した分の結果が出るところが面白いんです。プログラムエラーも出ますし、見えないエラーもあります。それを設計図通りに、重い通りに動くことができると楽しい。きれいにスムーズに動くと、より嬉しい。簡単ではないですけどね。 今年の大会での反省点や課題は まず、スムーズに走らなかった。それは機能が足りていなかった。僕がメインで、短期間で成果が出るように方針を決め、プログラム設計と、そのプログラムを動かす作業を行いました。でも、複数人で検証しながら、修正のアイデアを出して調整していくということができなかったので、結果的にリスク分析など検討が甘かったです。新しい機体だったので、脱線したりして、そうしたプログラムのずれを克服できなかったです。 例えば、ロボットはコースの黒のラインをトレースしながら走行するのですが、黒白の境界線を数値化してゼロと設定することで音が消えるというようなプログラムを組むんです。するとロボットがそこに動いたときに正確な位置を判断することができる。こうしたずれの修正策を検討しておかないと、ライントレースだけでなく、階段やジャンプ台、ゲートなど難所と呼ばれる箇所をクリアできないのです。そのためのリスク対策が重要だということを身をもって体験しました。 少人数で作業することのメリットやデメリットを理解して感じたことは 先程も言いましたが、少人数でのデメリットは、リスクを検討するにも、実装にも時間がかかる。人数がいれば開発もできただろうし、話し合う時間が持てることで様々なアイデアも出たと思います。でも自分は、自分に対して完璧主義なので、もしかすると相手にも高い成果を求めていたかもしれないと思うとチームをまとめる力があったかどうか、今後の課題です。ただし、今回の大会出場を通して自分自身に大きな変化がありました。完璧主義で、一つひとつを完璧に納得いくまで作業してきました。それが、一旦完成させてから妥協して進めてきた部分を検討するなど、それはあきらめる力というか、前へ進める力というか、いけぇ~というようなスキルがついたなと思いました。 今後、目標とすることや挑戦したいことは モデル競技はロボットにインストールするプログラムの組み方を競うものです。プログラムの概念を物体的に捉えるという考え方です。そのモデルの精度をきちっとすると色々な言語に対応できるので、今後は設計に力を入れていきたいです。今年よりもさらに良いモデルを製作できるようにしたいし、それを踏まえた上で、しっかり検討を重ねた設計内容を落とし込んだモデルにしたいですね。走行タイムを縮めて、難所もクリアできて、そして地区大会を突破し、本予選に出たい。そこまでいきたいです!! 最後にETロボコンプロジェクトのPRをお願いします 情報化社会で機械をプログラムで制御することは、ますます増えていくと思います。モデルの設計を通して、しかも短期間で製作し、成果を出す経験は、社会に出たときの良い訓練になるのではないかと思うので、やって損はないですね。学生時代にプロジェクト開発に関われる経験は、大きな財産になると思います。興味のある方、ぜひETロボコンプロジェクトの門を叩いてください。新しい自分発見とコミュニケーションで成長の実感ありますよ。僕自身は、マルチタスクが苦手なので、自分の性格に合った作業ができるETロボコンに注力していきます。目標に向かって一緒に頑張りましょう! 関連リンク ETロボコンプロジェクトWEBページ 情報メカトロニクス学科WEBページ

-

ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!② ~ピットクルー&大学院生編~

NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」は情報メカトロニクス学科の学生プロジェクトの1つで、大会優勝を目標にロボット開発に必要な知識や技術を自主的に学び、ロボットを製作しているプロジェクトです。 NHK学生ロボコン2023(2023年6月4日開催)に、4年ぶりに出場し奨励賞を受賞しました。 8月8日に掲載した「リーダー&操作担当者編」に続き、ピットクルーを務めた杉山丈怜さん(総合機械学科3年、上記写真:左)、篠木優那さん(総合機械学科3年、上記写真:中左)、茂木柊斗さん(情報メカトロニクス学科2年、写真:右)と、大学院生で後輩たちをサポートした荒川龍聖さん(ものつくり学研究科1年、上記写真:左)にピットクルーの役割や試合を間近で見て感じた思いを伺いました。 ピットクルーの仕事 -リーダー・操作担当者へのインタビューでは高校生の時からロボコンに関わっているメンバーがいましたが、皆さんは?【杉山】高校生の時は関わっていないです。ロボコンを始めたきっかけは、リーダーの川村君に誘われて、大学に入って何をするか決めていなかったので、ちょうど良いなと思って入りました。やっているうちにロボットを製作するのが楽しくなってきて、今も続けています。【篠木】私も大学から始めました。元々、どの大学に進学するか検討している時に、以前ロボコンがテレビで放送された時にものつくり大学の名前を見たことを思い出しました。オープンキャンパスに参加して、ロボット製作の楽しさを知り本学に入学しました。【茂木】私は高校からロボコンに関わっています。【荒川】私もロボコンをやりたくて、ものつくり大学に入学しました。ロボコンの常連校は国立大学が多くて、私立大学でロボコンに出場している大学はあまり無いんです。ロボットを作るには100万円、200万円かかります。さらに、国立大学のロボコンチームは、毎年100人単位で入部するので、一回もロボットに触ることができない人もなかにはいます。なので、ロボットを自分の手で作りたいと思っている人には、私立大学は穴場だったりします。その中で私たちは、ロボットを完成させるための加工技術が優れている大学なので、その点が評価されているのかなと思います。レーザー加工機などは本学くらいしか使っていませんから、他大学に羨ましがられます。 -大会出場までに大変だったことや、ロボットの製作でこだわったことはありますか。【杉山】私はうさぎロボットの射出機構の設計と各機構同士の組み付けを担当しました。大変だったのは、うさぎロボットが例年のロボットに比べて小さかったため、寸法の限界値も小さく、その中に機構を収めることです。こだわった点は、リングを射出するために使うローラーを3Dプリンタやゴム等を使って自作したことです。足回りのタイヤ等も3Dプリンタとゴムチューブを組み合わせて自分たちで作りました。【篠木】私は象ロボットの制御を担当していました。象ロボットの射出機構の角度が変わらない設計でしたから、その分回転速度を変えることで同じ場所からでもリングの飛距離を変えられるようにするのに苦労しました。2次ビデオ審査を提出する前から練習を始めましたが、射出精度を高めるため大会ギリギリまで何度も数値を変えてリングを放っては修正を繰り返しました。 練習中に機体を確認する篠木さん(左) 【茂木】私は両ロボットの加工を担当しました。2次ビデオ審査に合格して、本格的にロボットを仕上げる時に、象ロボットの精度を向上させるためにリング回収機構と射出機構が全て変更になり、加工を間に合わせるのが大変でした。 -ピットクルーはテストランや試合の時はどんな事をしているのでしょうか。【杉山】うさぎロボットは、基本的に想定したとおりに動いていました。大会前日のテストランでは、射出の回転数の調整や操縦者がロボットとポールの位置を確認していました。大会当日は変更を加えて不具合が出ても困るので、回転数などは変えずに、ロボットのネジがしっかり締まっているかとか、パーツが消耗していないかを確認していました。試合中、うさぎロボットが会場の電波干渉の影響でコントロールが難しくなってしまいましたが、その場では解決できなかったので、電波の干渉があまり起きない距離まで操縦者がロボットに近づく等の対策を考えていました。【篠木】象ロボットはテストランの時点では数値や制御を変える必要も無く、上手くいっているなと思いました。他の大学ではテストラン中にロボットが暴走したり、試合中に機体が破損した大学もありましたが、私たちのロボットはそういったトラブルはありませんでした。うさぎロボットは、電波干渉で止まらなくなりましたが、ぶつかって破損することが無かったのは不幸中の幸いです。 試合前に整列するメンバー(左3人がピットクルー) フィールド外の物語 -試合中はどんな気持ちでピットにいましたか。【杉山】「頑張れ!」という気持ちで試合を見ていました。私は設計がしたくてロボコンに参加しているので、操縦は得意な人に任せて、自分はサポートに徹しました。私がロボコンを始めてから、大会で自分たちのロボットを実際に動かせたのは初めてで、その楽しさを実感しました。他大学のロボットを間近で見られたことも大きな財産ですね。【篠木】私たちピットクルーは、外から試合を見ることしかできないので、少し怖いというか心配しながら応援するしかありませんでした。何か自分にできることはないのかと歯がゆい気持ちもありました。当日まで出場する実感がなかったのですが、会場で他大学のロボットを見て、やっと憧れの大会に出ていることに感激しました。【茂木】試合中は、フィールドの3人に聞こえているかは分からないですけど、声援を送っていました。NHK学生ロボコンの出場は良い経験になったと思います。高校からロボコンに関わっていますが、やっぱりNHK学生ロボコンはレベルが違うと感じました。来年は私がロボットを操作して、チームを勝たせたいと思っています。1年生の時のF3RC(エフキューブロボットコンテスト)では操作をしていたので、自分の操作技術を上げてチームをカバーしたいと思います。 フィールド外で試合を見守るピットクルー -院生としてサポートに回った荒川さんはどんな気持ちで大会を見守っていましたか。【荒川】2019年のNHK学生ロボコンに出場して、もう一度NHK学生ロボコンに出たいと思っていましたが、叶いませんでした。後輩たちが出場しているのを目の当たりにしてくやしい気持ちもありましたが、純粋に頑張れと思っていました。ルール上、大学院生がロボット製作をサポートすることはできないのですが、1次ビデオ審査や2次ビデオ審査の振り返りの時はアドバイスをして、ミーティングには参加していました。 練習中にアドバイスをする荒川さん(左) -体育館で練習をしている後輩を見ていてどうでしたか。【荒川】このまま上手く行けば良いところまで行けそうだとは感じていました。でも、大会を見ていて、電波干渉とか、ロボットが動かなくなるとかそういった会場でのトラブルは経験の差が出てしまうと思いました。私たちが2019年に出場してから、しばらく途切れてしまったのが悪いよなって。連続して出場できていれば、電波干渉も過去に経験していたかもしれません。やっぱり、出場し続けることが大切なのだと感じました。 -荒川さんが出場した2019年大会と比べて、今回の大会で何か感じたことは。【荒川】メンバー全体で設計の質や効率化について考えることができるようになってきました。後は、メンバー同士のコミュニケーションが変わりました。良くも悪くも学年関係なしに仲が良いので助かっています。以前は先輩後輩を意識していた感じでしたが、今は先輩にも容赦なく意見が飛ぶようになりました。特にここにいる茂木君とかは(笑)。 優勝に必要なこと -ピットクルーの皆さんは大会で何か課題を感じましたか。【杉山】今回、うさぎロボットは2台の試作機を作りましたが、他大学は何種類も試作機を作って戦略や戦術に沿った機体や機構を作っていました。例えば、ひたすら早く動くことを戦略にした場合、それに一貫した設計ができるようになれば、勝てる機体が作れると思いました。私たちもスケジュール管理をしっかりして、どんどん試作機の設計を進めていかなければならないと感じています。後は、設計についてもっと勉強して、強度を確保した上でコンパクトな機構を考え、基盤のスペースをもっと確保できるようにしたいです。【篠木】他大学の制御は半自動で効率化された動きですが、本学は完全手動なので、自動化していかないと他大学に追いつけないと感じています。私はプログラムに特別詳しいわけではないので、とにかく勉強するしかありません。センサーについても他大学は性能の良いセンサーを使っています。ただ、性能は良くても処理する技術がないと実力を発揮できないので、そういった点が課題になっていくと思います。【茂木】私たちは大体のパーツを自分で作っていますが、もっと既製品を使っていく必要があると思います。既製品を使えば効率的だし、規格が決まっているので代用がきくというメリットがあります。今までは金銭不足や自分たちで作りたいというこだわりで自作してきました。自作パーツのメリットは、設計に合わせて既製品にはない寸法のパーツを作れるところです。歯車一つにしても既製品を買うのか、3Dプリンタで作るのか。ちょっとの寸法のズレで誤差が生じてしまいます。どちらも一長一短がありますが、そこをもっと考えていきたいです。【荒川】実は、技術継承という意味でも既製品を使った方が良くて、「買える」というのが強いんです。自分たちで作る場合、技術が継承されていなかったら作れなくなってしまうリスクがあります。それならば、自分たちで作れる物の他に変える部品を増やしていったほうが良いのかなと思います。それと、今は予算がちょっと増えて、買える物が増えたから気になるものをバンバン買って、来年に向けて色々試している状況です。 関連リンク ・ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!① ~リーダー&操作担当者編~・NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」Webページ・情報メカトロニクス学科Webページ・学生ロボコンWebサイト

-

ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!① ~リーダー&操作担当者編~

NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」は情報メカトロニクス学科の学生プロジェクトの1つで、大会優勝を目標にロボット開発に必要な知識や技術を自主的に学び、ロボットを製作しているプロジェクトです。 NHK学生ロボコン2023(2023年6月4日開催)に、4年ぶりに出場し奨励賞を受賞しました。 今回は、チームリーダーの川村迪隆さん(総合機械学科3年、上記写真:中)、ロボットを操縦した岡本恭治さん(総合機械学科4年、上記写真:右)と藤野楓土さん(情報メカトロニクス学科2年、上記写真:左)に、大会出場に懸けた思いやこれからの目標をインタビューしました。 NHK学生ロボコン2023の競技ルールなどは以下のリンクをご参照ください。 【NHK学生ロボコン2023ルール動画】 https://youtu.be/eEnqrpgW8jU Road to NHK学生ロボコン2023 -4年ぶりのNHK学生ロボコンでしたが、出場が決まった時はどんな気持ちでしたか。【岡本】2021年度、2022年度と挑戦してきました(2020年度は新型コロナの影響でオンライン開催)がどちらも本戦には出場できず、私にとって今年がラストイヤーでしたから、出場決定の報せをチームリーダーの川村君から受けたときは、純粋に嬉しかったです。 【川村】私は高校生ロボコンに関わって、全国大会にも出場経験がありました。全国大会でしか味わえない緊張感を大学生になっても経験したいと思っていました。私はリーダーとして、大会事務局からの出場決定の連絡が届くまで毎日メールをチェックしていました。出場決定の連絡を何度も何度も確認しました。念願の大会にやっと出場できることを確信して感無量になりました。それからは、メンバー全員で出るからには結果を残そうという思いで頑張りました。 【藤野】私は中学・高校とロボコンに関わっています。なので、大学生になったらNHK学生ロボコンに出場することを目標として、大学を受験しました。本戦出場が決まった時は寮の自室でくつろいでいたのですが、メールを見た瞬間「え?マジ?よっしゃー!」って叫んでいました。そこでスイッチが入り、大会までに何をするか、どこを改善するか問題点を洗い出していました。高校生の時にロボットアメリカンフットボール大会の全国出場権があったのですが、残念ながらコロナ禍で大会が中止になりました。このまま終わってたまるかと、初めての全国大会で晴れの舞台だし、全力でいこうと意気込みました。 -本戦出場が決定するまでに苦労したことはありますか。【岡本】私は象ロボットの設計を担当しました。印象に残っているのは2次審査のビデオ提出締め切り前夜に、射出機構の角度を変更したことです。それまでは、射出口に対してリングを直角に送り出していたのですが、リングの射出距離が安定していませんでした。改善策をずっと考えていて、締め切り直前に角度を無くして水平にリングを送ってみたら、距離の差異が無くなりました。締め切り直前でCADの設計は間に合わないから、現場合わせでやることになるけど変更するか?というギリギリの選択でした。結局、ビデオの撮り直しはせずに、2次審査に通ることを前提にして作業を進めておき、2次審査が通ったらすぐに対応できるようにしていました。 【川村】個人的に大変だったのはビデオ審査の動画編集です。1次審査、2次審査とも私が編集を担当しましたが、今まで動画の編集をしたことが無かったので手探りで進めました。1次、2次とも5分の動画で、1次ではどういう機構を使うのかを紹介。2次では、ロボットの動きを見せて、1次からの変更点を紹介しました。自分たちのロボットを良く見せるためにどうやって撮影するか、編集はどうするかなど、他大学のYouTube動画などを研究しました。2本のビデオ制作にかかった時間は撮影・編集を含めて18時間ほどです。 【藤野】私は、うさぎロボットの制御や基盤をほとんど一人で担当していました。センサーで読み取って射出機構の回転速度を一定にさせるプログラムを急きょ導入しましたが、しっかりした制御システムが成り立っていない状況でプログラムを打ち込んでいたため、練習コートで調整しようとしてもなかなか上手くいかなくて苦労しました。リングを飛ばすローラーが、目標の回転数に到達するまでの時間を短縮させるため色々と手を尽くしましたが、私だけの知識ではなかなかできないこともありました。テストでは動いていたのに、ロボットに搭載したらセンサーの取り付け位置が変わって上手くいかないこともありましたし、ローラーなどの部品を付けて負荷がかかるとテストの時と変わってしまってセンサーが全く計算してくれないこともありました。大会直前まで何度も調整を繰り返していました。 練習中、動作を確認する藤野さん 予選リーグ第1試合 VS大阪工業大学-予期せぬトラブルの連続 【川村】1試合目は、象ロボットがまず手前のポールにリングを入れて、次にセンターエリアの手前の2本を狙い、最後に中心の1本を狙う予定でした。その間に、うさぎロボットがセンターエリアの奥の2本を狙う作戦でした。 今大会のフィールド ですが、象ロボットのリングが詰まってしまい、思うようにいきませんでした。練習では安定して動いていて、大会前日のテストランも問題は無かったのですが、いざ本番になると会場の雰囲気にロボット達も呑まれたみたいで、練習どおりに動かず焦ってしまいました。象ロボットが何発か放った後に詰まってしまい、さらに動かなくなってしまったのは致命的でした。 【岡本】リングが詰まった時はどうしようかと思いましたけど、リトライして再装填すれば数発は放てたので、いかに少ない発射数でポールに入れるかということだけを考えていました。 【藤野】うさぎロボットは会場の電波干渉の影響でコントローラーの電波がロボットに届かなくなり、ロボットが止まらなくなってしまった時は「なぜ⁉」って思いました。直感でコントローラーの電波が届いていないのかと思って、ロボットに近づいたら少しは操作できるようになりましたが、根本的な解決方法が無くて思うように操作できませんでした。 予選リーグ第2試合 VS長岡技術科学大学-今大会随一の大接戦 【岡本】長岡技術科学大学のロボットはリングの連射性能が凄かったので、これはもう「チェイヨ―(8つのポールの得点を全て獲得した状態)」されるかもしれないと思ったので、1試合目とは作戦を変え、相手にチェイヨ―させない戦略に基づいてセンターエリアのポールから狙いました。最後の最後で逆転されてしまいましたが、割と上手くいっていたと思います。 残り数秒まで大接戦だった第2試合 【川村】私は岡本さんの側で象ロボットが狙うポールの指示を出していて、藤野君には、象ロボットが狙っているポールとは別のポールを狙うよう指示していました。割と落ち着いて指示を出せていたと思いますが、会場の歓声で指示が伝わらないこともありました。これは来年度に向けての反省点です。 残り時間を確認しながら指示を出す川村さん(左) 【藤野】電波干渉の問題は2試合目も対策ができず、少しでもロボットに近づいて電波が届くようにするしかありませんでした。練習で想定していなかったトラブルが起きて、事前に考えていた作戦もできずパニックになってしまいました。 これからも優勝を目指して-We love スポ根 -練習の時、川村さんの楽しそうな表情。そして、予選で敗退した時の悔しそうな表情が印象的でした。リーダーとしての意気込みはどうでしたか。【川村】練習は、皆が楽しくできる環境にしたいと思っていました。高校生の時にロボットの操作を担当していて、嫌々やるより楽しくやった方がチームとして相乗効果があったので、今回も「楽しく練習する」をモットーにしていました。後は、メンバーが一人で抱え込まないようにコミュニケーションを取ることを心がけていました。本戦では、長岡技術科学大学が1試合目で勝っていたので、勝てれば1勝1敗で並び、予選突破の可能性が出てくるので何としてでも勝ちたいと思っていました。ところが、残り数秒で負けてしまい、他大学との実力の差を目の当たりにしました。負けず嫌いな性格も相まって悔しさが表情に出てしまいましたね。 体育館での練習の様子 -藤野さんはF3RC(エフキューブロボットコンテスト)優勝のメンバーですが、何か違いを感じましたか。【藤野】まず、観客が多くて会場の雰囲気がF3RCとは全く違っていました。競技は点の取り合いになる試合形式なので、相手からのプレッシャーが凄いです。また、ロボットのレベルが全然違っていました。NHK学生ロボコンは投てき競技が多いのですが、F3RCは投げることはあまり無いので考え方を大きく変える必要がありました。F3RCでやった事と同じやり方では太刀打ちできないことを実感しました。中学生の頃からロボットを作り続けていますが、大会に出る度に段々と難易度が上がり、アイデアの出し方や違う考え方がある事を思い知らされています。2年生のうちに本戦を体験することができて、いろいろな課題を見つけられました。残りの2年間は課題解決に全力を注ぎたいです。 -岡本さんは学生生活最後の年につかんだ出場でしたが、どのような思いで大会に臨みましたか。【岡本】4年生にして初めて出場できたので「あぁ、やっとか」という思いでした。1年生の時は新型コロナがまん延し始めた時で、ロボコンプロジェクトに参加できたのは夏からでした。NHK学生ロボコンもプレゼン形式のオンライン開催でした。2年生の時は無観客で開催されましたが、出場校が通常時より絞られていて私たちは本戦には出場できませんでした。3年生の時は2次ビデオ審査で落ちてしまいました。今大会では、ロボットの性能を最大限活かした操縦を心がけました。設計者だからこそ、特性の理解から特長を活かしつつ、短所も補いながら操縦することを念頭に置いて挑みました。後は、大会を少しでも盛り上げられるようにと思っていました。チーム紹介のビデオに出演しているのですが、顧問の三井先生がストーリーを考えて、私がロボットにされました(笑)。撮影の時は川村君と先輩がいたのですが、何回もダメ出しされて、階段を落ちるシーンは先輩の演技指導を受けながら10テイクくらい撮りました。 https://www.youtube.com/watch?v=IeIpz_GShx4 NHK学生ロボコン2023 チーム紹介動画 -今回出場して得られたものは。【岡本】技術面で言えば、他大学のロボットを間近で観れたことです。他大学は独立ステアリングを用いていて、足回りが強化されていたので、私たちも導入しようと取り組み始めました。独立ステアリングは、操舵と駆動を別々のモーターで制御して、進行方向にタイヤの向きを揃えることができ、タイヤの駆動力すべてを移動に費やせるため高速移動が可能になります。試合の仕方では、他大学は迷わずリトライをしていたのが印象的でした。私たちは4年ぶりの出場で経験者が少なかったのでリトライをした方が良い状況でも、もう一機のロボットが動いていたらリトライを躊躇して行動が遅れることがありましたね。 【川村】大会の雰囲気を感じて、場慣れできたことが大きいです。前回出場したのが4年前で、大会の進行が分からず、他大学の人に「どうしたらいいんですか」とか質問して右往左往していましたが、今回出場したことで後輩たちに伝えていけます。また、SNSで他大学同士が交流している様子を見て、私たちも技術を向上させるためにもっと交流会に参加しないといけないと思うようになりました。これまで、他大学主催の交流会に参加させてもらっていましたが、今後は私たち主催の交流会を開催したいです。 【藤野】過去のNHK学生ロボコンや高専ロボコンの映像を結構見てきましたが、他大学のロボットを直に見て、もう今までとは違うレベルに進んでいることが身に染みて分かりました、今の自分たちの技術を使いまわしているだけでは駄目だなと。新しい事に挑戦しないと今使っている技術もいずれ古くなり、他大学との差がさらに開いてしまいます。これから私たちが勝つためには、他大学の先を行く考え方や技術が必要です。 -優勝を目指すために変えていきたいところは。【川村】アイデアをしっかり再現できるように技術力を向上させていきたいです。今はインターネットから色々な情報を得られる時代ですから、情報収集をして、アイデアどおりに加工できる技術を身に付けていきたいと思っています。 【藤野】設計、加工、制御の3つの班のうち、私が所属する制御班の強化が必要だと思っています。制御班は人が少ない上に、技術が進化し、覚えなくてはいけないことが莫大になってきています。センサーの扱い方やプログラムの仕方も以前より複雑になっていて、プログラミングの経験が無い人が学ぶには範囲が広すぎる状況になっています。だから、初心者にも分かりやすく教えて、後輩を育てたいです。また、今までのプログラムのデータを再利用できるようにマニュアルを残していきたいです。 【岡本】資料をしっかり残すことです。プログラミングも設計も、ちゃんと動くシステムや機構をデータとして残しておけば、後輩も「このデータを使えば絶対に動くんだ」と安心して設計できます。そうすればもっと精度の高いロボットを作れるようになっていきます。これからも私たちはNHK学生ロボコン優勝を目指して活動を続けます。ものつくり大学に入学したら、ぜひロボコンプロジェクトに参加してください! 関連リンク ・ロボコンはスポコンだ!優勝目指してひた走れ!② ~ピットクルー&大学院生編~・NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」WEBページ・情報メカトロニクス学科WEBページ・学生ロボコンWEBサイト

-

フラワーデザインアートで駅利用者をHAPPYに!

デザインフェスタ等への展示製作活動を行っている、ものつくりデザイナーズプロジェクト「MDP」は、鴻巣市と鴻巣市観光協会から依頼を受け、地域の魅力発信を目的にしたフラワーデザインアートを制作しました。 2021年度は鴻巣高校、鴻巣女子高校の美術部と協力してJR高崎線鴻巣駅に制作し、2022年度は吹上秋桜高校の美術部も加わり、JR高崎線吹上駅に制作しました。作品は現在も両駅舎を彩っています。 吹上駅のフラワーデザインアートを制作した当時、リーダーだった松本拓樹さん(総合機械学科4年、上記写真右)と、新リーダーの内田颯さん(情報メカトロニクス学科2年、上記写真左)に作品制作について伺いました。 フラワーデザインアートについて 【内田】私たちが手がけるフラワーデザインアートを町おこしの一助にしたいというのが一番の思いでした。そして、鴻巣、吹上の代表的な花や、コウノトリなどを取り入れて華やかにしたい。そういう思いを作品に込めました。吹上駅の作品は、吹上の代表的な花であるコスモスをふんだんに取り入れました。北口、南口の欄間に飾った作品にはその出口にある象徴的な風景を取り入れて、パッと見て方角が分かるように意識しました。北口には元荒川の桜並木を、南口には荒川に架かる水管橋をデザインしています。 【松本】関係者全体の会議で、以前の吹上駅は「北口」「南口」の表示が見づらかったので、大きく表示したいという意見から、北口、南口にある風景を絵にすれば直感的に分かりやすくなるのではという意見が出てデザインが決まっていきました。 デザイン検討の打合せ 南口の欄間に飾られている作品 北口の欄間に飾られている作品 制作過程について 【松本】私たちMDPは、ディレクターとして高校生たちが描いた絵をまとめていきました。一昨年の鴻巣駅の時は、高校の美術部にはレイアウトまでは考えてもらっていませんでした。今回の吹上駅は吹上秋桜高校も加わったこともあり、北口と南口に飾る絵については、各高校からどんな雰囲気で作りたいのか分かるように、ある程度のレイアウト案を考えてもらいました。その上で、3校の美術部には、自由に絵を描いてくださいとお願いしました。 【内田】高校生が紙に描いた絵を一枚一枚、私たちがスキャンしてデータ化しました。白地に描かれている背景を透過して、描かれた花をコピーして反転させたりして、見ていて飽きないように配慮しながらレイアウトしていきました。北口の桜についても、一枚の絵からピンクや白で濃淡をつけてランダムに配置しています。単調にならないように加工したのが特に苦労したところです。 【松本】北口の絵は、高校生から提案されたレイアウトが想定より小さかったんです。そのままでは、絵がスペースの半分もいかないくらいで終わってしまうので、不自然にならない程度に引き伸ばしました。空白を埋めるために桜を多くしたり、最初のレイアウトには無かった灰色のグラデーションを加えたりして整えました。改札を出て左手の柱に飾った作品は、3校に描いてもらった花を私たちでレイアウトしました。この作品は作業量が多く、特に大変でした。四季をイメージして柱を飾るということは決まっていましたが、柱が細いのでどうやって四季を並べるか苦心しました。4面を1面ずつ四季にして並べる案などが出ましたが、最終的に螺旋で四季が流れていくようなデザインになりました。下の方は春をイメージしてパンジーを並べ、真ん中あたりは夏をイメージして向日葵を配置しています。柱に貼る時は、一面全部に絵を描いた状態で柱に巻くことになっていたので、両側の絵が揃うように処理をしています。 改札付近の柱の作品 【内田】窓に貼ったイラストは、当初はステンドグラス風にする予定でしたが、それでは光が遮られてしまい、駅構内が暗くなってしまうため実現できませんでした。イラストの線が細すぎると目立たないし、色をつけると光を遮ってしまうし、折り合いをつけるのに苦労しました。最終的には色の無い線画に落ち着きましたが、できれば色をつけたかったなと思います。普段のプロジェクトの活動であれば、発想を広げることを重視して好きなように作れますが、今回のように公共の場に飾る作品となると様々な制約があることが分かり勉強になりました。 鴻巣女子高校の作品 鴻巣高校の作品 吹上秋桜高校の作品 【内田】今回、作業量が多かったのですが、前例があるというのは非常に助かりました。絵をスキャンしてデータに取り込む方法などは先輩が資料として残してくれていたから作業を効率的に進めることができました。作業は手順どおりにやればできたのですが、鴻巣駅より作業量が多かったため、その作業を一つひとつ終わらせていくことが大変でした。 【松本】鴻巣駅の作品は自由通路の両側に作品を展示していて、一枚の絵を分割して作りました。しかし、吹上駅では絵を3枚制作し、窓に貼るシールの制作もあり、複数の作業になりました。さらに、制作時期が高校の文化祭や私たちの碧蓮祭と重なっていました。高校生も私たちも文化祭で展示する作品の制作もあったので、フラワーデザインアートの制作スケジュールが圧迫されていました。高校生は期末テストもあり、その時期は打合せに参加できない高校生もいたから、意見をまとめたくても思うようにいかないことがありました。 鴻巣駅自由通路に飾られている作品① 鴻巣駅自由通路に飾られている作品② フラワーデザインアートの見どころ 【内田】やっぱり、改札付近の柱の作品です。春夏秋冬をできる限り表現して、どの方向から見ても楽しめるようにレイアウトを考えたので、一周ぐるりと回って見ていただきたいです。この柱は3校が描いた絵でできています。絵のタッチが花によって違っていますが統一感を出せたと思います。それから、欄間に描かれている水管橋や元荒川の桜は、その方向に降りれば現物がありますから、ぜひ見に行っていただきたいです。 【松本】実は、北口の絵にものつくり大学を描くという案もありましたが、コンセプトがフラワーデザインアートだっため人工物より花をたくさん入れたいということもあり、ボツになりました。 【内田】制作中は、見ていて飽きない作品にするということを大切にしていました。町おこしとして協力させていただいているので、デザインに偏りが出ないようにすることも気をつけていました。現場では制約が多く、最初の構想と変わってしまい、断念したこともあるので、もっと華やかにできたという思いはあります。その中で、最善策を探して調整しなくてはならないということが分かりました。きっと、社会に出ても同じようなことは多々あると思いますが一足先に学べました。 【松本】大学でも授業やプロジェクトの活動で展示作品を作りますが、公共の場に展示され、なおかつ大規模な作品の制作に携わったことはありませんでしたから、すごい経験をさせていただいたと思います。それに、MDPだけではなく、鴻巣市の方々や高校生が関わっていて、スケジュールが厳しい中で無事に完成させることができ、リーダーとして安心しました。 【内田】私たちの通常の活動は、個人の自主的な活動が多いので、人をまとめて作業を進めるのは大変でした。だからこそ、プロジェクトとして一丸となって一つの大きな作品を作るというのは新鮮でしたし、皆でものを作る大切さを感じました。学内で限られた人だけに見られる作品と、不特定多数の人の目に触れる作品では達成感が違いました。両駅を利用している市民の方々に少しでも楽しんでもらえたら嬉しいです。フラワーデザインアートは鴻巣駅と吹上駅の2か所で終わってしまいましたが、リーダーを引き継いだ今、共通目標が無くなってしまったので、皆が団結できるようなものを作れないか模索しているところです。目標があると達成するための意志というか、やる気が湧いてくるから、それでプロジェクトが活発になると良いなと思っています。 関連リンク ・ものつくりデザイナーズプロジェクト「MDP」WEBページ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【Fゼミ】私の仕事 #2--私が在籍してきた企業におけるマーケティング

1年次のFゼミは、新入生が大学生活を円滑に進められるように、基本的心構えや、ものづくりを担う人材としての基礎的素養を修得する授業です。このFゼミにおいて各界で活躍するプロフェッショナルを招へいし、「現場に宿る教養」とその迫力を体感し、自身の生き方やキャリアに役立ててもらうことを目的として、プロゼミ(プロフェッショナル・ゼミ)を実施しました。今回は、外資系企業を中心に7社の在籍経験があり、約23年にわたってマーケティングに従事している平賀敦巳氏を講師に迎えたプロゼミの内容をお届けします。 マーケティングとは何か 本日の話の流れとして、まず初めに、「マーケティング」とは何を意味する言葉なのかを説明して、全体像をつかみ、その上で「マーケティング」に含まれる具体的な仕事の種類を説明します。そして、より個別具体的に、私が在籍してきた企業でどんな仕事に実際に取り組んで来たのか、事例を紹介しながら説明します。 現在、担当している商品、当日学生に配布された まず、大家と言われる3名の方が、「マーケティング」をどのように定義しているか?ハーバード大学教授のレビットは、マーケティングとは「顧客の創造」だと言いました。「マーケティングの父」の異名をとるコトラーは、「個人や集団が、製品および価値の創造と交換を通じて、そのニーズやウォンツを満たす社会的・管理的プロセス」という、大変緻密な定義を行っています。そして、有名な経営学者であるドラッカーは、マーケティングとは「セリング(販売)を不要にすること」だと語りました。では、私は、マーケティングをどのように定義しているか。二つの○と、それを結び付ける両向きの矢印を使って、図で説明をすると分かりやすいのです。片方の○は、生活していく中で様々な課題なり欲求を抱える消費者、生活者。もう片方の○は、そういった課題を解決し、欲求を満たすリソースを持つ事業者。これら二つの○を結び付けてあげると、そこに取引が生まれ、市場が生まれます。この、市場をつくるために両者を結び付けてあげることがマーケティングなのですね。 MarketingというのはMarketにingが付いていることから分かる通り、「Marketすること」という意味。要は、「市場を作ること」がマーケティング、市場をつくり、より大きくするために、色々な働きかけることが全てマーケティング活動と言えます。こう定義すると、マーケティングというのはとても広い概念で、ほぼ「経営」と同じ意味合いになります。とはいえ、経営活動の中には、人事、経理・財務、IT等々、確かにマーケティングとは言いにくいものも含まれるので、私は以下のように整理しています。経営=直接お客様に働きかけて市場を作る広義のマーケティング+間接業務広義のマーケティング=狭義のマーケティング+セリングコトラーは、このマーケティングの全体像を、「R-STP-MM-I-Cモデル」という枠組みで整理しました。R=Research(リサーチ・調査や情報収集)STP=Segmentation(セグメンテーション・市場を分類すること)、Targeting(ターゲティング・お客様を絞ること)、Positioning(ポジショニング・お客様の頭の中での居場所、位置付けを決めること)、これらの頭文字で、マーケティングの戦略部分。MM=Marketing Mixの略でいわゆる「4P」と言われるものと同じ意味。4Pとは、Product(商品)、Price(価格)、Place(販路)、Promotion(販促)の4つのPから始まる要素を指し、マーケティングの戦術部分。I=Implementation(実行)の頭文字。頭の中で考えた戦略や戦術は、実際に実行に移されないことには現実が変化しないので、実行はとても大切です。C=Control(改善)の頭文字。俗にいう「PDCA」。実行したら必ず結果を評価して、上手くいった点は維持し、上手くいかなかったことは改善する。そのプロセスを繰り返すことが重要です。 「お客様」を知ること ビジネスをする場合、通常何らかの目的を持って始めます。その目的を達成するために、様々な商品を取り扱い、その商品を市場で売れるようにするために、先程の「R-STP-MM-I-Cモデル」に沿って、戦略を考え、戦術を練り、それらを実行に移していきます。マーケティング戦略を考える上では、まず何よりも先に、市場の一方当事者である「お客様」を知ることが重要です。お客様は、何かしらモノを買うまでに、様々な段階を経て意思決定しますが、この時の心の流れを「パーチェスファネル」などと呼びます。ファネルとは、漏斗(じょうご/ろうと)で、必ず上が広く、下に行くに従って細くなります。基本的に、認知、興味、行動、比較、購入という段階を踏んで、ようやくモノを買ってくれることになるわけで、段階を進むごとに離脱する人も出て来るため、必ず下へ行くほど細い。このパーチェスファネルを、出来るだけ横に広げていくことで、市場がつくられ、大きくなる。また、下の方をより太らせて逆三角形から台形に近付けていくことで、更に市場が大きくなる。なので、各段階の間口を広げること、そして次の段階へと進む確率を上げること、それを実現することがマーケティングの仕事のイメージとなります。お客様が持っている顕在ニーズと潜在ニーズ(ホンネ)を、質的調査(ヒアリングや観察)や量的調査(アンケート、データ分析)を通じて調べ上げたら、そのニーズを満たすことを考えなければなりません。そのために、「コンセプト」を練り上げます。コンセプトの要素は、よくABCで整理されます。A:Audience・お客様B:Benefit・便益、嬉しさC:Compelling Reason Why・お客様がその嬉しさを得られると信じるに足る理由お客様に選ばれる商品をつくるには、Aの誰を相手にするのか、Bの相手が喜んでくれそうな何を提供するのか、そしてCのそれがいかに良い商品だと分かるような根拠をどうやって伝えるか、これらABCをワンセットで提供しなくてはなりません。3つ目の、お客様に提供する「根拠」については、3つの「差別化軸」(①手軽軸、②品質軸、③密着軸)を活用します。 私が在籍してきた企業の具体例 ①女性用カミソリのポジショニング圧倒的なシェアを持っていた競合の商品が、ハッキリとしたポジショニングを持っていない点に気付き、消費者のニーズに基づいた明確なポジショニングで「挟み込み」を行った結果、多くの売場を獲得し、シェアの逆転につなげることができました。②商品をラッピングしてギフト化し、価値を高めて価格を上げる一つだと安価なキャンディを、沢山集めてお花のブーケのようなラッピング仕立てにすることで、単価を上げて発売しています。キャンディだけで比較すると割高ですが、ギフトとしての価値を創り出すことで多くの方に買い求めていただいています。 ③商品カテゴリによるコスト構造の違いと値付け化粧品や日用雑貨で様々な商品を扱ってきた中で、売価と原価の関係はカテゴリによってバラバラであることを見て来ました。より多くの粗利を稼げるカテゴリでは、その粗利を原資にして、広告や販促を展開し、逆に粗利が低いカテゴリでは、ギリギリ安値でとにかく数をさばくというやり方になっています。④小売店のバイヤーとの「棚割」商談における資料作成小売店では半年に一度、「棚割」といって棚に並べる商品の入れ替えを実施しています。消費者に商品を買ってもらう機会を確保するために、棚割で自分のところの商品がなぜ必要なのか、ロジックを組み立て、説得を試みます。⑤TVCM制作広告代理店に依頼をして、誰にどんなメッセージを伝えたいのかを説明し、目的に応じたクリエイティブを制作してきました。⑥店頭販促消費者は、「期間限定」だったり「お買い得」といったメッセージ、見た目に反応することが多いので、店頭でより多くの人に、より頻度高く買っていただくための工夫を様々に行ってきました。⑦DMを用いた店頭への集客化粧品会社で、愛用顧客の方に再び店頭へと足を運んでもらうために、凝りに凝ったDMを送付していました。頻繁に新商品を出し、常に店頭を新鮮に保って、DMによる集客でにぎわいを創り出していました。 Profile 平賀 敦巳(ひらが・あつみ) 1972年東京都出身、横浜市在住1996年慶應義塾大学大学院法学研究科修了(法学修士)外資系企業を中心に7社の在籍経験。27年強のキャリアのうち、約23年マーケティングに一貫して従事。これまでに取り扱ってきた商品は、主に日用雑貨と化粧品を中心に、洗剤や家庭紙(トイレットペーパーやティッシュペーパーなど)、スキンケアやヘアケアやボディケア、カミソリ、香水、キャンドル、保険などが挙げられる。マーケティング戦略の立案から、商品・コンセプトの調査や開発、値決め、チャネル開拓、広告宣伝・PR、販売促進に至るまで、幅広い経験を積んで来た。現在は、ベルフェッティ・ヴァン・メレ・ジャパン・サービス株式会社に勤務、カテゴリーマネージャーとしてメントスとチュッパチャップスの二つのブランドを管掌。 関連リンク 【Fゼミ】私の仕事 #1--デジタルマーケティングとオンライン販売 基礎・実践 【Fゼミ】私の仕事 #3--自分を活かす 人を活かす 【Fゼミ】私の仕事 #4--歌手としての歩みとライフワーク 原稿井坂 康志(いさか・やすし)ものつくり大学教養教育センター教授

-

でっかいロケットを作りたい-1年生ながらリーダーとして種子島ロケットコンテストで優勝!-

宇宙開発研究プロジェクト「MAXS」は情報メカトロニクス学科の学生プロジェクトの1つで、ロケットの構造や制御、整備、運用体制を学生が主体となって学んでいるプロジェクトです。 第19回種子島ロケットコンテスト(2023年3月2日~3月5日開催)に、6チームが参加し、ロケット部門の種目3「高度※」で優勝、種目2「ペイロード有翼滞空※」でベストデザイン賞(川崎重工賞)を受賞しました。 「高度」で優勝した機体「KYLEEROCKET-Ⅱ」をチームの中心となって製作したのは、ボートライト 海里さん(情報メカトロニクス学科2年)です。機体製作で工夫したことや初めてロケットコンテストに出場した印象などを伺いました。 最後にはロケット打ち上げの様子を動画で見ることができます。そちらもぜひご覧ください。 幼い頃のワクワクが蘇ってロケット製作へ 工業高校に通っていて、高校生の時から親にものつくり大学を勧められていました。大学進学はあまり考えていませんでしたが、宇宙開発研究プロジェクト(以下、宇宙研)というロケットを作っているプロジェクトがある事を聞きました。その時、幼い頃の記憶がふと蘇ってきました。当時の私はアメリカに住んでいて、広い平野の一角で、父が趣味で全長1mくらいの小さなロケットを打ち上げていました。その光景を見て「ロケットって楽しそうだな」と思っていました。親から勧められた進学でしたが、ロケット目当てに入学し、宇宙研に参加しました。 高校生の時は電子の勉強をしていて、CADは苦手でしたが、ロケットを設計するようになってからは苦手意識がなくなりました。宇宙研は1年生教育がしっかりしていて、入ってすぐにCADの勉強をさせてもらえます。特に、ロケットのトップの部分などは、SOLIDWORKSという3DCADソフトで作ります。CADだけではなく、ロケットの翼の部分はレーザー加工機でバルサ材から切り出して作っています。 種子島ロケットコンテストについて 種子島ロケットコンテストは、小型のモデルロケットを打ち上げる大会です。競技はロケット部門とCanSat部門に分かれています。私はロケット部門の4種目(「滞空・定点回収」、「ペイロード有翼滞空」、「高度」、「インテリジェント」)のうちの1つ「高度」に出場して、優勝することができました。この種目は、大会が支給する高度測定装置をロケットに搭載して、どれだけ高く飛ばせたかを競います。 競技のルールとして、打ち上げた後に機体からパラシュートが開かなかった場合や、落下途中に機体が分離してしまうと失格になります。また、射点から半径400m以内に落下しなかった場合も失格です。それから、高度ロケットは高度計や位置情報を把握するビーコンをロケットの先端に収納するのですが、落下した衝撃で中の機材が壊れたら失格になる可能性もあります。だから、他の部門のロケットに比べて頑丈に作る必要があります。 競技以外にも技術発表会があり、3分という限られた時間の中で機体のプレゼンテーションをします。その後、実行委員から技術面について質問を受けます。技術発表会は大会の結果にも影響があります。晴天であれば、ロケットを打ち上げた結果で順位が決まりますが、雨で競技が中止になってしまった時はこのプレゼンテーションで決まります。だから、必死です。 宇宙研から出場した機体たち(最奥が「KYLEEROCKET-Ⅱ」) 優勝よりも記録を狙った機体づくり 初期デザインや設計計画書の作成は2022年度卒業の先輩に手伝ってもらいましたが、その他はほぼ一人で作りました。他にもチームメイトはいたのですが、他のプロジェクトが忙しかったり、アルバイトが忙しかったりしてなかなか来れなくて。だから、機体名も自分の名前から取って「KYLEEROCKET-Ⅱ」と名付けました(笑)。コンテストの前の試し打ちや機体の改良、技術発表会のプレゼンテーション資料の作成などもほとんど一人でやりました。機体の改良は先輩が残してくれた初期設計を元にして、自分で設計しながら作り上げていきました。 ロケットは打ち上げた後、落下時にバックファイアが開くのですが、初期デザインではチューブの細いところから出る設計でした。試し打ちした時は、展開せずに自由落下して壊れてしまったり、そのまま飛んでいって機体を無くしてしまったりしました。コンテストが迫ってくる中で、このままではいけないと思い、もっとチューブが太くなっている位置からバックファイアを出るようにデザインし直したら、上手く開くようになりました。 改良後の機体 また、機体の強度を上げるために、尾翼のバルサ材を硬化樹脂でコーティングして、落ちても割れないようにしました。他の部分にも硬化されたガラス繊維を使って、軽くて硬い機体を製作しました。それから、フィンの形状も工夫しています。ロケットのシミュレーションが可能な「オープンロケット」というアプリで、遊び心でデザインしてみたら今までで一番高く飛ぶという結果が出ました。たまたまだったのですが、よく考えてみると、先端の方が急な角度になっていて打ち上げた際に空気抵抗を受けにくいデザインになっていました。 今回の機体は、シミュレーション上は319mの高さまで飛びます。大会では280mくらいの高さでした。過去に優勝した機体は500m近くまで飛んだ機体もあって、今回の大会でも私の機体より高く飛んだ機体もひょっとしたらあったのかもしれません。しかし、他のチームは高く飛んでも機体が壊れてしまったり、強風に煽られて紛失したりして失格になってしまったチームも少なからずありました。その結果、私の機体が優勝ということになりました。初めての大会ですから、優勝を狙うよりも記録を残そうと思って頑丈に作っていましたが、それが結果として優勝につながりました。だから、優勝するためには高さをだすことも重要ですが強度のある設計も必要です。優勝した後も機体の改良を続けていて、5月に開かれるプロジェクト内の部内戦でその機体を打ち上げたいと思っています。 初めて大会に出場してみて 初めてロケットの大会に出場しましたが、めちゃくちゃ楽しかったです。競技の他にワークショップという、自分の機体を他の参加者にアピールできる時間があり、その時に私のロケットに興味を持ってくれた人が何人かいました。競技の時も話しかけてもらえて、表彰式の時に「何でこのフィンの形にしたの?」とか質問攻めでした。初めての大会で、1年生でチームのリーダーとして出場できて、優勝できるって言葉にならないくらい嬉しいです。 種目2「ペイロード有翼滞空」でベストデザイン賞(川崎重工賞)を受賞したチームとともに 種子島まで宇宙研のメンバーと行って楽しい思い出もできたかと思われるかもしれませんが、大会のことで頭がいっぱいですごく疲れてしまい、観光する余裕はありませんでした。宿泊していた旅館の近くに鉄砲館があったので、興味があった先輩にノリでついて行ったくらいです(笑)。大会が終わって種子島を離れる時に、ちょうどH3ロケットの打ち上げを港から見ることができました。ロケットを打ち上げる時って赤く光るのですが、その赤い物体がものすごい速さで高くまで上がっていくのを生で見て、遠くからでも凄さを感じました。実際に打ち上げの瞬間を自分の目で見ることができたのは良い体験でした。いつか、自分もでっかいロケットを作りたいです。 関連リンク ・宇宙開発研究プロジェクト 航空機製作への新たな挑戦・宇宙開発研究プロジェクト「MAXS」・情報メカトロニクス学科・種子島ロケットコンテストWEBサイト (※競技内容の詳細は上記のリンクを参照してください)

-

【Fゼミ】私の仕事 #1--デジタルマーケティングとオンライン販売 基礎・実践

1年次の「Fゼミ」は、新入生が大学生活を円滑に進められるように、基本的心構えや、ものづくりを担う人材としての基礎的素養を修得する授業です。このFゼミにおいて各界で活躍するプロフェッショナルを招聘し、「現場に宿る教養」とその迫力を体感し、自身の生き方やキャリアに役立ててもらうことを目的として、プロゼミ(プロフェッショナル・ゼミ)を実施しました。大企業勤務、起業、コンサルティングなど多様な活動をし、現在は日本工芸株式会社 代表取締役を務める松澤斉之氏を講師に迎えたプロゼミの内容をお届けします。 とにかくいろんな仕事をしてきた この27年を振り返ると、私は大企業に勤めたこともありますし、第三者としてコンサルをしたこともあります。自分で会社を立ち上げて経営してきたこともあります。とにかくいろいろな活動に携わってきた自負はあるのですね。 現在も、自分の会社を経営していますが、SBI大学院大学のMBAコースで講師も務めていますし、企業の研修を行ったり新規事業のコンサルティングもしています。早稲田大学、広島大学などで「デジタルマーケティングとオンライン販売の実践」について講義をしたり、福岡県物産振興会、東京都中小企業振興公社、新宿区立高田馬場創業支援センターなどで「企画発想力人材」の育成・活用、EC活用などについて相談に乗ったりもしています。その他企業内では事業開発、EC加速、越境EC立上げ、など様々なテーマでレクチャー+立上げ支援を実施しています。 こういう生き方は、学生時代、すなわち皆さんと同じころのつまり二十歳あたりの頃のある思いに遡れると思っていますが、それについては最後にお話ししたいと思います。 新卒で就職した会社の倒産 私は東京理科大学の出身です。とにかく旅行が好きで、バックパックを背負って世界中を旅行して回っていました。在学中は中国の四川大学に1年間の短期留学もしました。これには元来の『三国志』好きが大いに関係していたと思います。 1996年に大学を卒業してから、ヤオハンジャパン社に入社しました。大学時代中国に留学したこともあり、アジア展開に注力する会社で働きたいと考えたからです。ヤオハンは小売業で、1990年代の前半までは飛ぶ鳥を落とす勢いの躍進を続けていました。ところが、この巨大な一部上場企業が、私が入社した翌年に倒産してしまいます。これは日本の企業史に残る巨大な倒産としても知られています。これはなかなかショックな出来事でありましたが、就職先の倒産を機に私の人生が本格的に始まったと言ってもよいかもしれません。その後、しばらくの間、東南アジアなどからの輸入水産商社にて製品開発・輸入及び国内販売に従事していました。やはりアジア諸国との仕事をしたくてヤオハンに入ったわけですから、その思いはずっと心にとどまっていたからです。日々とても忙しかったけれども、充実していました。 たいてい人は何かに一生懸命打ち込んでいれば、必要な出会いは向こうからやってきてくれるものです。私の場合、勤め先の倒産から数年してからでした。それは日本を代表するコンサルタント・大前研一氏との出会いです。このご縁から、1999年、大前氏の起業家育成学校(㈱ビジネス・ブレークスルー)の立ち上げに参画する幸運に恵まれました。私が従事したのは国内最大規模の起業家育成プログラムを提供するスクールです。これを機に、同スクールの企画運営に関する統括責任者となり事業戦略・マーケティングを立案・実行してきました。社内新規事業として、企業内アントレプレナー育成サポート事業を立ち上げ、リクルート、三井不動産、NTTドコモなどの大手クライアントを獲得することに成功し、マザーズ上場にも貢献できました。 ビジネス・ブレークスルーから約7年がたち、自分自身もいつか起業することを考えていましたので、2006年、新規事業開発支援のコンサルティング会社フロイデの設立に参画し、役員に就任しています。これは、事業規模に関わりなく、新規事業をスタートしたいという企業は実に多いものの、そのための人員もリソースも不足していて、なかなか着手できずにいる状況を機会と考えたためです。新規事業の専門家は世の中にさほど多くなかったのも理由の一つです。実際に着手してみると、相談件数も着々と伸びて、ホンダ、日経新聞、パナソニック、NEC、東京電力などかなり大手企業の事業開発事案に携わることができました。このフロイデという会社は現在も関わりを持っており、私の複数の活動の一つとして、現在も新規事業のコンサルティングを続けています。 40歳を目前にAmazonへの転職 その間世の中は大きく変化を続けており、私としても、ネットによる世の変化を直接目で見て、学び取りたいという思いがふつふつと湧き上がってきました。そんなときに、Amazonジャパンの求人があることを知り、すでに40歳を目前としていたにもかかわらず応募したら合格してしまいました。ここから、私の大企業との関わりが再度始まったことになります。就職して翌年で倒産したヤオハン以来です。 私がAmazonに入ったのは2012年6月でした。このAmazon体験は、私にとってとても大きなものをもたらしてくれたと思います。まずはインターネット通販 Amazonジャパンホーム&キッチン事業部に配属され、バイイングマネージャーとして販売戦略の立案と実行を任されました。これはかなり重要なポジションで、会社としても私のこれまでの経験やスキルを十分に生かせるように配慮してくれたのだろうと思います。 Amazonで得たことは実に多いのですが、私は三つあると考えています。一つはEC、すなわちネットビジネスの基本が理解できたことです。ECとは何のことかといえば、6つの要素、商品、物流、集客、販売、決済、顧客からなっています。これらへの対応、作戦計画を行うのがバイヤーの仕事です。AmazonのECは世界最高と言ってよく、仕入れはもちろんのこと、マーケティングやアフターサービスまで、多くを学ぶことができました。この体験は独立している現在、とても役に立っています。 第二が世界最高レベルの組織です。Amazonの構築した組織は、巨大でありながら実に柔軟であり、機能的でした。Amazonの組織の一員であることによって、特に大きな組織を動かすためのエッセンスのようなものが会得できたと思っています。 最後がビジネス・パートナーです。仕事をしていると仲間ができます。その仲間がいろいろな情報をもたらしてくれますし、私もいろいろな情報をシェアしたりします。そのような人間関係は、会社を辞めた後も続きます。「人脈」という言い方もしますが、これは仕事の醍醐味だと思います。 Amazonは今あげた三つの要素のどれをとっても一流であったのは間違いありません。その恵まれた環境の中で、とにかく日々の商談を行いました。結果として2,000社以上のEC化サポートの経験を積み上げることができました。 日本工芸㈱を設立--想いをつなぐ工芸ギフトショップ 私がAmazonに在籍したのは約4年です。いつかは独立しようと考えていましたから、退職は当初より織り込み済みでした。私が再び事業を立ち上げたのは、2016年12月のことです。Amazonを退職し、工芸品の越境EC運営を生業とする日本工芸株式会社を設立しました。「想いをつなぐ工芸ギフトショップ」をキャッチコピーにしています。仕事内容は伝統工芸領域のプロデュース・販売事業です。日本の伝統工芸のすばらしさを世界に知っていただきたいと思い、スタートしました。 詳しくはHPをご覧ください。https://japanesecrafts.com/ それ以前から、新規事業開発アドバイザーは長く従事しており、専門領域は、新規事業案策定、実行支援、事業創出の仕組みづくり、人材育成、EC戦略立案、集客支援など多様に展開させていただいています。 私は日本工芸㈱のビジョンを「日本の工芸、職人の技と精神性・製法・技法に宿るこだわりやプロセスを理解し、商品流通・教育など通して製品を愛する日本内外の人、世の中に広げていく」としました。日本ではたくさんの優れた職人がおられ、日々逸品の製作に励んでいます。しかし、伝統工芸品は1983年の5,410億円をピークに、2015年は1,020億円と5分の1にまで減少しています。売上減少に伴い、人手の不足、新商品開発への対応不足なども加わって産地の生産・流通は構造的に疲弊してきているのが現状です。これには、昨今の百均などに見られるように、消費者動向に添う効率よい商品調達・流通が大きく関係しています。所得・消費も減少していますので、「安くてそこそこの」ものに消費者がどんどん吸い寄せられているのでしょう。それに対して、専門店やECなどが十分に対応できていないのではないかということも、日本工芸㈱立ち上げの原動力になっています。 そのために、選定したブランド、産地、工芸品を不易流行なブランドとして発掘するところから始めます。職人さんとじっくり語り合い、文章と画像で語り、販売するようにしています。こうすることによって、国内でハンドメイドによる工芸品をセレクトしてお客様に提供する、目利き役も務めています。それぞれの職人は小規模ですから、広告や大規模なプロモーションを打つことはできませんし、その知識も乏しいのが実情です。日本工芸㈱が行いたいと考えるのは、職人さんに職人さんらしい仕事をしてもらうことです。そのほかの面倒なことは引き受ける。その価値を理解してくれる全国のお客さんをインターネットによって仲介・プロデュースしています。最近では法人による購入も増えてきました。 死ぬまで挑戦したい 私は現在で50歳です。今までいろいろな事業に携わってきました。大企業勤務、企業、コンサルティングなどなかなか経験できない多様な活動ができたのは本当にありがたかったと思います。 事業の形態は実にいろいろあるのですが、私は一番大事なのは「人」だと思うのですね。経営学者のドラッカーも、経営的問題は結局は人の問題に帰着すると語っていたかと思います。私にとっては、仕事そのものの大切さもさることながら、その仕事が社会的に意味を持つためには、やはり人との関係を創生するものがなくてはならないと考えています。新規事業のコンサルを始めたときも、Amazonでの開発業務も、日本工芸㈱の企業もつまるところは、人の力になりたいし、私自身もそこから力を得たいという思いがあったためだと思います。早いうちに海外に出たことで、いろいろな人に会うことができましたし、多くの体験をすることができました。社会人になってからも、ずいぶんたくさんの国を旅行やビジネスで訪れました。これは私が職場を始め居場所をどんどん変えてきたことも関係していると思うのですが、それによって変化していくことが恐くなくなってきたということは言えると思います。世の中は何もしなくても変わっていくものです。むしろ変わっていくことがこの世の本来の姿です。変化していくことを後ろ向きにではなく、積極的に活用していくような生き方を結果としてしてきたように思います。 私は社会人になって27年目になります。その意味では私は一社に就職して長く勤め上げる人生を送ってきたわけではありません。現在もなお複数の仕事を同時に行っています。おそらく現在学生の皆さんも、一社で勤め上げるのではなく、適宜ふさわしい仕事や会社で働いていく人生になると思います。 思い起こせば、学生時代、私はあることを考えるようになりました。それは人はいつか死ぬということです。それはいつかの問題であり、避けることのできないことです。そうであるならば、私は死ぬときに100名の友人がいる状態を理想と思うようになりました。死ぬときに100名。これを実現するためにこれから生きていこうと思ったのです。私の人生ビジョンは「挑戦する精神とともに成長する」です。死ぬまで挑戦して生きたいと日々考えています。挑戦するとは、いつでも生き方を変える準備があるということです。 大学生の皆さんは、現在基礎を築く大事な時期にいるのですから、ぜひ日々を大切に送っていただきたいと思います。技能や技術を担うテクノロジストの皆さんにとって本日のお話が何らかの参考になればと願っております。 Profile 松澤 斉之(まつざわ・なりゆき)1996年 東京理科大学卒業、在学中に中国四川大学に留学同年、ヤオハンジャパンに入社するも翌年倒産1999~2006年 大前研一氏のベンチャー(現㈱ビジネス・ブレークスルー)に参画、マザーズ上場2006年~現在 新規事業開発会社(㈱フロイデ)に参画2012~2016年 アマゾンジャパン ホーム&キッチン事業部シニアバイイングマネージャー2016年~現在 日本工芸㈱ 代表取締役、国内外EC事業、プロデュース事業(卸)、販路開拓支援事業を実施2017年~ SBI大学院大学講師(事業計画演習)2019年~ 独立行政法人中小企業基盤整備機構 中小企業支援アドバイザー 関連リンク 【Fゼミ】私の仕事 #2--私が在籍してきた企業におけるマーケティング 【Fゼミ】私の仕事 #3--自分を活かす 人を活かす 【Fゼミ】私の仕事 #4--歌手としての歩みとライフワーク

-

【知・技の創造】加工技術で環境課題に貢献

自動車や鉄道車両の軽量化手法 自動車や鉄道車両に代表される輸送機器の軽量化は、省エネルギー化や二酸化炭素排出低減などの環境問題に対し効果的な手段です。つまり、部材の強度や剛性に対する制約条件がある中で軽量化を図る必要があります。軽量化の手法としては大きく、材料の変更と形状の変更があり、要求される仕様に応じて一方または両方の手法が用いられます。 材料の変更については、単に強度や剛性が高い材料ということではなく、重量に対して強度や剛性が高い材料であることが重要です。自動車の強度部材として多く用いられている高張力鋼板は、一般的な鋼板と単位体積あたりの重量に差はありませんが、強度が高いため鋼板の板厚を薄くすることができ、体積減少により軽量化を図ることができます。アルミニウム合金やマグネシウム合金の強度や剛性は一般的な鉄系材料より小さいですが、単位重量あたりでは一般的な鉄系材料より大きくなります。このため、必ずしも板厚を薄くするなど体積を減らすことはできませんが、軽量化を図ることが可能です。 形状の変更については、1つの部材内において求められる強度や剛性に対応した断面積となるように設計することが重要です。なお、形状の変更は使用する素材の体積を減らすことを目的としているため、省資源化の観点でも優れた手法です。軽量化と省資源化を目的とした構造部品の代表的な例として管材があり、輸送機器の分野でも広く使用されています。管材は構造として、曲げやねじりの強度や剛性に対して影響の小さい半径方向中心部が空洞となっており、一方で影響の大きい半径方向中心部から距離の大きい位置で力を受けるため、重量に対して強度や剛性を高くすることができます。 変断面管の加工方法に関する研究 現在私は、管材において更なる軽量化を実現する変断面管の加工方法を提案し、その実用化に向けた研究を行っています。変断面管は長手方向にも要求される強度や剛性の分布に対応した形状とすることができるため、軽量化により有利な部材です。変断面管は自転車のフレームなど限られた部品に適用されているのが現状であり、実用的な加工方法も含めて、自動車や鉄道車両への積極的な適用の検討が進められている段階です。 提案している変断面管の加工方法は逐次鍛造によるもので、素材把持部と金型による加圧部の動作をコンピュータで制御し、刀鍛冶のように間欠的に素材を加圧し所望の形状に加工するものです。従来技術であるラジアルフォージングやスウェージングなどと比較し、汎用的な金型のみで複雑形状に加工できるため、金型素材や金型製作の観点でも省資源、省エネルギー化を図ることができる利点があります。この研究の最終ゴールとしては、コンピュータ上で設計した変断面管の形状データを入力とし、加工条件を自動決定後、自動加工を行う一連のシステムの実用化を目指しています。そして、提案した加工技術を用いた輸送機器部品の軽量化により環境問題に貢献していきたいと考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年4月7日号)掲載 Profile 牧山 高大(まきやま たかひろ)情報メカトロニクス学科講師電気通信大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。株式会社日立製作所生産技術研究所を経て、2019年4月より現職。専門は塑性加工学。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】AIらしさ 人間らしさ

AIの発展 AIが描いた未来のものつくり大学(編集部作成) 2022年は人工知能(AI)の発展が広く世間に知れ渡る年となりました。まず、夏頃に画像生成を行うAIが複数登場しました。画像生成AIは任意のテキストを与えられるとその内容に合わせた画像を作り出すことができるもので、生成された画像がまるで人の手で描いたような精度を持つことで話題となりました。実際、AIで生成した画像であることを隠して応募された絵が米国アートコンテストのデジタル絵画部門で人間の描いた絵を押し除けて1位を取る、といった出来事が起きています。また、9月には英語や日本語に限らず様々な言語の音声の高精度な文字起こしができる音声認識AIが公開されました。さらに、11月には高性能な対話型AIが登場し、人間と違和感のないテキスト対話を行うことができる性能を示しました。これまでコンピュータシステムとの対話では対話を続けるうちに人間が不自然さを感じる要領を得ない返答が出力されてしまい対話破綻が生じることが常でしたが、この対話型AIは文脈を踏まえた上で流暢な言葉で回答を生成しており、人間同士の対話と遜色ないやりとりを見せています。 ここで注意しておきたいのは、AIは誤りのない正解を出力しているのではなく、場面に応じて確率的にそれらしい出力をしているに過ぎないということです。 例えば、音声認識AIはきちんと聞き取れない部分があると文法的に誤りにならないように単語を適当に補って出力することがあります。対話型AIは私が「『桃太郎』のあらすじを教えて?」と尋ねると、「『桃太郎』は日本の民話の一つで、主人公の桃太郎は、桃の盗人として知られる少年です。彼は、7人の姉妹を持つ母親を支えるために、毎日森から桃を盗んで帰ってきます。」云々と言った内容をとうとうと披露してくれました。これらは厳密には誤った出力です。 AIらしさとは これまでのAIは、生成した絵が理解し難い前衛的なものに見えたり、音声認識結果に言語としておかしな部分があったり、対話がまともに続かなかったりといった「AIだから仕方ない」という点でAIらしさを感じさせていました。 しかし、昨年登場したAIたちはそのようなAIらしさとは無縁の人間らしさを感じさせます。音声認識AIの単語の補完は人間の空耳のような働きですし、前述の対話型AIの回答は『桃太郎』を知らない人が即興で物語を作っているような妙な人間味があります。つまり、正しくない内容であっても文脈に矛盾なく流暢に出力されると人間らしさを感じてしまうのです。 さて、このような人間らしいAIが日常生活に入ってくるようになると、我々は対話相手が人間かAIか判別できなくなってしまうのでしょうか。私の研究している音声インタラクション分野では人間同士の会話では返答までに少し間が開くと不同意を表すとされていて、そのような些細な部分から様々なことを読み取った上で人間はコミュニケーションをとっています。AIを日常的に相手にするようになれば、我々は何かしらの情報を基に新たなAIらしさを感じ取るようになると私は考えています。AIが日常に溶け込んだそのような日々の到来が楽しみです。 埼玉新聞「ものつくり大学 知・技の創造」(2023年2月3日号)掲載 Profile 石本 祐一(いしもと ゆういち)情報メカトロニクス学科准教授北陸先端科学技術大学院大学博士後期課程修了。博士(情報科学)。国立情報学研究所、国立国語研究所等を経て2022年4月より現職。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

諦めない心が生んだ4年間の集大成と、卒業後の姿

11月8日(火)、東京ビッグサイトにてJIMTOF2022が開催され、DMG森精機株式会社のブースにおいて「第17回切削加工ドリームコンテスト」の表彰式が行われました。本コンテストでは、2021年度3月に本学の製造学科(2022年現在は情報メカトロニクス学科) 武雄研究室の卒業生であり、現在はシチズンマシナリー株式会社に勤務している大澤 怜史さんが卒業研究で製作した「総削りスピーカー」が、アカデミック部門において見事銅賞に選ばれました。そこで、大澤さんが製作に込めた思いや、学びになったことと、今後の目標をお伺いしました。 なぜスピーカーにしようと思ったのですか 趣味でイヤホンやオーディオ機器を集めています。良いものを買って聞くことはいつでもできますが、4年間様々な勉強を積み重ねてきたので、好きなものを1から作ってみよう考えたことがきっかけです。 スピーカー全体図 総削り出しの特徴とは 無垢の金属の塊から形を作り出していくことを総削り出しと言います。彫刻とは違うのですが、彫刻のようなイメージで、機械を使って掘るように加工します。 通常のスピーカーと異なる部分はありますか? 既製品のスピーカーを参考に設計したため、形状に大きな違いはありません。 しかし、一般的なスピーカーには大きく振動させるためにゴムやスポンジ部品が使用されていますが、このスピーカーにはそのような柔らかい素材は一切使用せず、すべて金属で製作しています。それでも、きちんと実用できるスピーカーというところを目標にしました。また、木箱以外は大学の機械で設計から加工まで全て行いました。 スピーカー部分 完成までの期間はどれくらいかかりましたか スピーカーの設計や材料集め、削る刃物の選定等含めると半年以上かかりました。しかし、始まりから終わりまで一貫して自ら取り組めることを大学で教わったので、これが4年間の集大成だったのではないかと思います。 削るにも、刃物の回転数を調節するたびに切れ味や材料への衝撃に変化が出てくるので、何度も考えながら取り組みました。薄いものを作るということは、強い力を加えると変形してしまったり割れてしまったりするので、特に注意をしながら進めていきました。何度も失敗はしましたが、削る順番や回転数を何度も試行錯誤した結果、今の形になりました。 大変だったこと、学びになったことはありましたか スピーカーはコーンという部品を振動させて音を出す機械ですが、ただ薄くしただけの金属だと振動しないことが制作の過程で分かりました。シミュレーションの段階ではどうしたら響くのか苦労しましたが、何度も設計を重ねていくうちに、コーンを支える箇所に溝を作ることで、大きく振動させることができました。 また、様々な失敗を繰り返していく中で、試行錯誤をやめずに諦めないということは、就職した現在でも役立っていると思います。 スピーカーの裏側 大学生活を通して社会で役に立っていることはありますか ものつくり大学での学びはとにかく密度が濃かったこともあり、実際の社会に即した勉強ができることはとても大きかったなという気持ちです。同期よりも持っている知識の厚さが違うことや、社会人として即戦力になれるような教育を受けられたことはものつくり大学の良いところだと思っています。 表彰式の様子 現在はどのような仕事に取り組んでいますか 品質保証室という部門で、製品評価の仕事に取り組んでいます。 お客さまへ安全で高品質な機械を提供できる様に、新たに開発された新機種が求められる性能を持っているかの検査・試験を行っています。 今後の目標についてお聞かせください この度大変栄誉ある表彰を受け、ものつくり大学の学生として多くの方に評価していただきました。学生時代、後輩の指導を行うようなこともあり、自分でもある程度モノづくりがわかっている自信がありました。その自信は今も仕事をするうえで私の強い支えとなっています。しかし、社会人となった今、自分の未熟さも強く感じています。 そんな中で、現在の目標は、とにかく仕事を覚えていち早く1人前として成長することです。社会人生活は今までの人生の数倍長い期間を過ごすことになります。長い目線で、まずは1人前になること、そして将来的には身に付けた能力をまた後進へ伝えていけるような人材になりたいと思います。 最後に、今回の結果を後輩たちが知って、自分もこうなりたいと思ってもらえたら嬉しいです。 勤務先 シチズンマシナリー(株)で使用している金属加工機械 関連リンク 情報メカトロニクス学科WEBページ 情報メカトロニクス学科 機械加工・技能伝承研究室(武雄研究室)

-

【知・技の創造】D2C時代のものづくり

「D2C」の潮流 皆さんは「D2C」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?「D2C」とは「Direct to Consumer」(消費者に直接届ける)の略で、米国を中心に流行が始まっている新しい製品の販売、消費の動向です。「D2C」ブランドの特徴は原則小売店を介さずに、製造者が自社のwebサイトから直接消費者に販売する形態にあります。 「D2C」を代表するブランドとしては寝具の「Casper」、眼鏡の「Warby Parker」、日本でも若い世代を中心に支持を集めている、スニーカーの「Allbirds」などが挙げられます。 ではこれらの製品ジャンルは既に多くの製造者が古くから製品を供給しているにも関わらず、なぜこうした新興のブランドが誕生し消費者の支持を集めているのでしょうか。その背景にあるのはSNSの存在とサスティナビリティ(持続可能性)意識の普及にあると考えられます。 「Instagram」などのSNSの普及は、自分の持ち物を世界中の多くの人に見てもらう機会を生み出しました。それに従い、高価なものを自慢するのではなく「自分らしい」ものを選びたいというニーズ、そしてものを買うからにはそれを選んだ「確かな理由付け」が欲しいというニーズが消費者から求められるようになりました。 それに対し、例えば前述の「Warby Parker」は無償で5日間、5種類の試着用眼鏡を消費者の自宅に送付し、消費者はそれを試着してSNSに投稿し、その反応を見て自分に似合う眼鏡を選ぶ。といった新しい消費のスタイルを生み出しました。 そして「Allbirds」のスニーカーは、製品の製造から廃棄されるまでのCO2排出量を製品毎に公表し、消費者が出来るだけ環境負荷の少ない製品を選択できる仕組みを作っています。製品を購入し消費する以上、地球環境に対して何らかの悪影響を与えることは避けられませんが、このサスティナビリティに出来るだけ配慮してものづくりを行う企業姿勢が、環境意識に敏感な若い世代の支持を集めている理由であるといって良いでしょう。 こうしたD2Cの流行から考えられることは、消費者向けの製品開発は「小品種、大量生産」から「中品種、中量生産」、さらに「多品種、少量生産」の潮流へ向かっているということです。 これからの「ものづくり」教育 ではこの潮流に対して「ものづくり」教育はどのように応えていくべきでしょうか。「多品種、少量生産」の製品開発のためには、消費者個々のニーズを汲み取り、それをデザインに落とし込むユーザーリサーチ技術の研究や、サスティナビリティに配慮した素材を活用したデザインの研究が必要です。また少量生産に適した新しい生産プロセスの研究、あるいは手作りのプロセスによるものづくりの復権が考えられます。 従来「理系は人間の行動に対する想像力が弱く、文系は科学技術の進歩に対する理解力が足りない」と言われてきました。しかしこれからのものづくりに求められるのは、文理の枠を超えて消費者の行動、ニーズを理解した上で、最新の科学技術の進歩を享受した製品開発が出来るクロスオーバー型の人材であると言えるでしょう。ものつくり大学では2022年度より「教養教育センター」を設立し、従来の強みを活かしつつ分野をクロスオーバーする知を身につけた人材育成を目指しています。D2C時代のものづくりを切り拓く本学の教育展開にご期待ください。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2022年10月7日号)掲載 Profile 町田 由徳 (まちだ よしのり) 教養教育センター・情報メカトロニクス学科准教授 東京造形大学デザイン学科卒業後、デザイン事務所勤務、岡崎女子短期大学准教授等を経て、2020年より現職。専門はプロダクトデザイン。 関連リンク 教養教育センターWEBページ 情報メカトロニクス学科WEBページ

-

学費以上の経験が得られる!?学生フォーミュラプロジェクトの魅力とは