#教養教育センター

- 新着順

- 人気順

-

【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に観に行くということ

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。埼玉学第4回は、井坂教授が『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』公開日に浦和パルコ映画館にて、埼玉学徒の皆さまと鑑賞したことを受けて、埼玉学の問題提起を述べていきます。 埼玉とは「悲劇のイデア」である 映画『翔んで埼玉2』の2023年11月23日公開に先立ち、『東京新聞』から埼玉の県民性についてコメントを求められた。私は公開当日にこの映画を見ることができたので、今となっては私の話したことはたいした意味もなくなっているのだが、ごく簡単な感想をお話して、埼玉学の問題提起に代えたいと思う。もちろん私は映画について立ち入った話をしようと思うのではないし、そんなことは専門家でないからできもしない。ただごくおおざっぱに、映画に表れた埼玉の特性についてお話ししようと思う。というのも、埼玉とは特定の土地よりも、一つの「悲劇のイデア」だからなので、この点は今日いろいろな理由から曖昧になっており、このことを明らかにすることがさらに大きな視点を獲得するうえで大事だと考えているからだ。『翔んで埼玉』が公開されたのは2019年のことだった。この作品は埼玉そのものというよりも、埼玉のイメージに着目して、その特性を新しい見方によって蘇生させることに成功した。これは埼玉に伴うおそらく近代以降の一大イノベーションとさえ言える。もちろん映画で描かれる台詞や情景は、逆説、独断、憶測、諧謔に満ちている。だが、私が映画を数度見て結果として覚えることになった「異常な感動」は、埼玉に関する動かしがたい何かを教えていると思った。『翔んで埼玉』が一つの娯楽映画を超えた何かを持っているのは、多くの人が「はじめは笑っていたが、最終部では思わず涙した」とコメントしていることからも明らかだろう。ちょっと聞くと反語に受け取られるが、それは埼玉が様々な側面で二つの勢力の葛藤を知らず身に帯びている事実を示唆している。ここで言う二つの勢力とは、主として埼玉の地形と地政に由来している。改めて埼玉を地図で確認してみると、接する都道府県は7つ。異常な数である。とくにあの長野県とも一部接している事実は埼玉県民にさえ知られているとは言えまい。 とりわけ北の群馬、南の東京都の県境が圧倒的に長大である。これは、東京という近代日本の象徴と群馬という近世権力との間に横たわる、よく言って通路、悪く言えば「玄関マット」の役割を埼玉がはからずも果たしてきた事実を示している。南北の文化・文明的差異に加えて、中央に縦走する台地を境目として、東西の山・川の地形的コントラスト。これらの異なる勢力が常時綱引きしている構図である。そのぴんと張り詰めた綱の上に埼玉が乗っている格好である。自己イメージ形成に葛藤をもたらさないはずがない。もちろん、映画はどこかでそのことを念頭に置いて、スタイリッシュかつコミカルに主張しているのであって、シーンの一つひとつは、すでに埼玉県の心中の風景を映像化したものにほかならない。そこでは、「埼玉には際立ったものが何もない」との一般の主張を覆す証拠がふんだんに存在している。『翔んで埼玉』が取り扱うのは、表面的には喜劇である。しかしその実、悲劇の本質を余すところなく表現している。ニーチェは『悲劇の誕生』において、「悲劇とは人生肯定の最高の形式」と述べている。悲劇とは、何かの不足によって起こされるものではない。むしろ何かの過剰によって惹き起こされている。主人公の麻実麗(GACKT)は、埼玉県民の素性を隠し、東京都民を圧倒的に凌駕する「都会指数」を発揮しながら、彼は進んで埼玉解放戦線の活動に身を投じ、苦節の末にその試みに成功するのが『翔んで埼玉』のストーリーである。彼は同胞たちの災厄を進んで引き受けている。その姿勢が何より悲劇的である。このように空気を読まずに地雷を踏んでしまう人。そのような人を世間では「ダサい」と呼ぶ。 「ダサさ」を愛さなくてはならない 映画館で配布されたカード。当日浦和では映画公開を知らせる号外も配布された。 およそこのような悲劇の肯定は、巷間埼玉に対して発せられる凡庸さや冗長さ、無気力、無関心とはまったく異なる。むしろ、麻実麗に見られるのは、生命の過剰であり、悲劇の精神の遂行である。意志と希望の挫折からくる不条理への愛である。『東京新聞』の取材で私は埼玉の県民性について問われたわけだが、語っているうちに私は県民性について自分が話しているのでないことに気づいた。埼玉のうちにある精神の断片を拾い上げたい気持ちになったのだ。埼玉の中に表現される縦横の衝突・葛藤は、自己イメージ形成でも大事な役割を果たしている。この衝突によってついに「ダサい」という非常に輝かしい境地に到達しえたということだ。偉大な存在に共通するのは、アイデンティティ獲得の疎外からくる絶えざる緊張である。心内に深刻な葛藤があるなら、それから目を覆ってはならないし、耐えるだけでもいけない。その葛藤が何を教えるかに目を凝らさなければならない。さらには進んで、「ダサさ」を愛さなくてはならない。これはいわば日常生活に身を浸した者の率直な決断なので、多くは無自覚であって、奇をてらった結果ではない。葛藤に伴う日常が、この生活態度に埼玉県民を導いたのだ。もちろんこういう考えは、アイデンティティの確立にはおよそ不向きである。都会に屈すれば、ただの植民地になるだろう。田舎に甘んじていれば、進歩の可能性はなくなるだろう。埼玉県はどちらでもない。まさにこの中途半端な状態を肯定するならば、進んで世間の図式的な都会とか田舎とかといった区別を越えた一次元高い自己認識を獲得しなければならない。 なぜ寛容なのか 記者からの質問は、「なぜ埼玉県民はかくも露骨にディスられても、それを寛容に受け止めるのか」というものだった。私はそれに対して、「アイデンティティの先延ばし」を習慣化しているからではないかと答えた。あえて言えば、現代においてアイデンティティの獲得はあまりにも強調され過ぎていないか。それはそれほどまでに重要なことなのか。かえって人の世を生きにくいものにしていないか。個と環境との合一は、人から貴重な内省の機会を奪っているのではないか。そもそも県民性など取るに足りないものではないか。確かに埼玉県の評価をランキングで見る限り、芳しいものではない。47都道府県のうち下から何番目。ただし、注意しなければならないのは、埼玉県民が戦っているのは他県ではなく、自己自身であるということである。『翔んで埼玉2』の話に戻る。一体、映画(フィルム)とはもともと映像化されたドキュメントという意味の言葉である。その意味からすれば、この作品は一見洒落に過ぎないようでありながら、一貫して存在してきた埼玉県民の精神的来歴を純粋に映像化したドキュメントと言ってよい。登場人物を見る限り、演出はスタイリッシュで、嫌味な芝居が演じられているようには見えない。いわゆる悪い洒落ではなく、良い洒落になっているのは明らかだ。埼玉県民はあたかも自らが脚本を書き、演出し、芝居をしているかのように感じさせる吸引力がそこにはある。事実、ほとんど一本の作品を演じきったかのような清々しい解放の表情を私は浦和パルコの観客に見た。『翔んで埼玉2』では、滋賀をはじめアイデンティティの獲得を妨げられ、延期することを定められた他県との共闘が展開される。それは埼玉県民にとって悲劇の結末をもたらすものではなかった。観終わった後の観客には、どことなく救済されたかのような、えもいわれぬ表情が浮かんでいた。さすがにすすり泣きこそ聞かれなかったものの、押し黙った苦痛に言葉を与え、苛まれた魂の奥に未来を見たごとき自由のまなざしがそこかしこにあった。 あえて定義しない勇気 おそらく、この映画はアイデンティティ確立を迫る嵐のごとき風潮の中、途方に暮れた人々にとっても解放をもたらしたことだろう。だから再び言いたい。自己の確立はそんなに偉いものなのか。むしろ一般の趨勢に抗して、どこまでも自己を定義したくなる欲求の外側に立ち続けようとする態度の方がよほど強靭でしなやかな精神力を必要とするのではないか。その証拠に自己を確立したと主張する国や地域、組織、人ほど、他者との闘争に明け暮れているのではないか。つまるところ、ディスられてもけなされても、埼玉県民の自己定義は未来にある。それは永遠の旅路を歩もうと決意する点で、「君だけの永遠の道をひたすらに歩め」(ニーチェ)と説くロマン主義的態度に通じている。これは不毛なマウント合戦に加わらず、またかりそめの「アイデンティティ」の安酒に身を任せるのでもなく、つねにただ薄い笑みをもって超然と自己に邁進する姿勢である。そういうところが、埼玉県民に争いを好まぬ「しらこばと」の平和的態度をもたらした理由と思われる。『翔んで埼玉2』はその意味で、前作に続く天啓であった。「人は最も自分がよくできることを知らない。強みとは持ち主自身によって知られていない」とはマネジメントの父ピーター・ドラッカーの言である。埼玉県民はこの映画によって、はからずも自分が最もよく行ってきたことのみならず、自己の心内で営まれた果てしない物語を知ることになる。あるいはおおげさに聞こえるだろうか。 行田市古代蓮展望タワーをしみじみと眺める。意外に高い。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・東京新聞 TOKYO Web「ディスられても笑いに 埼玉の強みとは『翔んで埼玉』続編23日公開」・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学③】秩父--巡礼の道

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 今回は、秩父の土地に宿る精神に思いを馳せます。 秩父がある 「埼玉県に何があるのですか?」--あなたはこう問うかもしれない(あるいは問わないかもしれない)。私ならこう答えるだろう。「埼玉には秩父がある」と。秩父というと誰でも思い出す、巡礼。そうと聞くと、これという理由もなしに、心の深層にかすかなさざ波が立つ。なぜだろう。なぜ秩父。なぜ巡礼。 東京に隣接した埼玉からすれば、秩父はその無意識に沈む無音の精神空間を表現しているように見える。だがそれはごく最近、近代以後の現象である。なぜなら埼玉はその空間的存在論からすれば、初めから巡礼の地だったからである。これはうかつにも注意されていないように思える。秩父は、その意味で土地というより、霊性をそのまま差し出してくれる、埼玉の奥の院だ。巡礼は、元来霊的な情報システムである。それは現代人工的に編み上げられた新しい情報システムを突き破ってしばしばその顔を表す。高度な情報の時代といっても、霊性が土地ときっぱりと切り離されてしまうことはないし、また霊性を伴って初めて土地の特性は人々の意識に入ってくる。もともと埼玉のみならず、技術と霊性とはいわば二重写しをなしている。埼玉では常にそれらは密接不離の絡み合いとして現在に至っている。言い方を変えれば、日常の陰に潜んで裏側から埼玉県民の認識作用に参画し、微妙な重心として作用している。そのことを今年の夏に足を運んで得心した。 旅の始まりは秩父線 霊道としての秩父線 秩父に至る巡礼路は今は鉄路である。熊谷から秩父線に乗ると、人と自然の取り扱われ方が、まるで違っていることに気づく。訪れる者の頭脳に訴えるとともに、感覚として、ほとんど生理的に働きかけてくる。平たく言えば、「びりびりくる」のだ。秩父線ホームには意外に乗客がいる。空は曇っているけど、紫外線はかなり強そうである。初めはまばらに住宅街やショッピングモールが目に入るが、いつしか寄居を越える頃にもなれば山の中を鉄路は走る。時々貨物列車とすれ違う。ただの列車ではない。異様に長く、貨車には石灰石がぎりぎりまで小器用に積み上げられている。それは精密で美しい。武甲山から採掘されたのだろう。やがて長瀞に到着する。鉄道と言ったところで、近代以後の枠にはめられた埼玉の生態を決して表現し尽くせるものではない。ところで埼玉と鉄道の関係はほとんど信じられないくらい深い。いや、深すぎて、埼玉に住む多くの人の頭脳の地図を完全に書き換えてしまってさえいる。現在の埼玉イメージのほとんどは鉄道によって重たいローラーをかけられて、完全にすりつぶされてしまったと言ってもいいだろう。地理感覚を鉄道と混同しながら育ってきたのだ。鉄道駅で表現すれば、たちまちその土地がわかった気になるのは、そのまま怠惰な鉄道脳のしわざである。そんな簡単な事柄も、巡礼と重なってくるといささか話が違ってくる。秩父線は埼玉の鉄道の中ではむしろ唯一といってよい例外だ。この精神史と鉄路の重複は、肉眼には映らないが、長瀞に到達してはじめて、心眼に映ずる古人の確信に思いをいたすことができた気がする。こんなに気ぜわしい世の中に生きているのだから、たまには旧習がいかに土地に深く根ざしたものであるか、現地に足を運んで思いをいたしてもばちは当たらないだろう。そこには埼玉県の日常意識からぽっかり抜けた真空がそのまま横たわっていたからだ。 山中の寺社には太古の風が吹いていた 長瀞駅から徒歩10分程度のところに宝登山神社がある。参道を登っていく先からは太鼓が遠く聞こえる。それが次第に近づいてくる。この神聖性の土台を外してしまっては、土地の神秘に触れることはできない。どれほど都市文化と切り結ぼうとも、最深部では歴史からの叫びがなければ文化というものは成り立たないからだ。それらは住む人々がめいめい期せずして持ち寄り差し出しあうことで現在まで永らえている何かでもある。 それがどうだろう。現在の「埼玉」という長持ちに収まると、何か別のイメージに変質してしまう。そこにしまい込まれているのは、このような素朴な信仰や習俗であるに違いない。奥の稲荷を抜け、古寺の境内にいつしか立ち入ると、そこは清新な空気に支配された静謐な一画である。赤い鳥居はほとんど均等に山の奥まで配分されている。古代の神々の寓居にばったり立ち入ってしまったかのようだ。 どんなに慌ただしい生活をしていたとしても、ときには果てしない歴史や人の生き死にについて問うくらいの用意は誰にでもあるだろう。埼玉の中心と考えられている東京都の隣接地域では、こんな山深いエリアが埼玉に存在していることなどまず念頭に上らないのがふつうである。いわば埼玉県の東半分は生と動の支配する世界であるが、西半分からは死と静の支配する世界から日々内省を迫られていると考えてみたらどうか。モーツァルトの『魔笛』のような夜と昼の世界--。 生と動もこの世にあるしばらくの間である。しかし、死と静はほとんど永遠である。このような基本的な意識の枠組みが、すでに埼玉県には歴史地理的に表現されている。 荒川源流 徒歩で駅まで戻って、今度は反対側の小道を下りてみた。商店には笛やぞうりなどの土産が並ぶ。坂の突き当りで、長瀞の岩畳をはじめて見た。そのとき、荒川という名称の由来を肌で感じた気がした。ふだん赤羽と川口の間の鉄橋下を流れる荒川は見たところ決して荒くれた川ではない。きちんとコントロールされ、取り立てて屈託もなしにたゆたっているように見える。源流に近い秩父の荒川を目にしたとき、古代の人たちが何を求めていたか、何を恐れていたかがはっきりした気がした。私は源流にほど近い荒川の実物を前にして、人間の精神と自然の精神との純粋な対話、近代の人工的な観念の介入を許さぬ瞑想に似た感覚に否応なく行き着いた。気づけば、私は広い岩の上に横になっていた。どうも土地の神々の胎内にいるような気分になる。それは土地の育んできた「夢」なのではないか。そんな風にも思いたくなる。少なくともそこには都市部の明瞭判然たる人間の怜悧な観念は存在しなかった。おそらく土地の精神とは比喩でも観念でもない。それは勝手にひねり出されたものではなかった。古代人の中では、主体と客体などという二元論はなかっただろう。ただ荒く呼吸して大地から湧出する滔々たる水流と一体になっていただけだろう。それを知るのに学問もいらないし、書物もいらない。古人の生活に直接問いかけるだけの素朴な心があれば十分だ。きっと昔の人は、現実と観念の対立をまるで感じていなかったに違いない。自然全体のうちに人はいるのだし、人の全体のうちに自然はあるというのが、彼らの生きていく意味だったのだ。彼らは、自然が差し出してくる何かを受け取るポイントを特別な場所として認知した。このような自己を取り巻く自然が十分に内面化された場所、自己とはかくのごときのものであり、かくあるべきものであるという場所で、彼らはあえて祭祀を行ったに違いない。 寝転んで川風に吹かれてみれば、土地の精神を支えているのは、存在と切り結ぶ自然感情であることは、明らかなように思える。秩父にあるのは論理ではない。言葉でさえない。あえて言えばそれはとてつもなく古い体験である。それがうまく言葉にならないというそのことが、かえって一種の表現を求めてやまない、どこかくぐもった呼び声として内面にこだましてくる。 「埼玉には何もない」などと気楽に自嘲し、ごく最近つくられた観念に戯れることしかできないのはあまりにさびしいことだ。何もないのではない。正体を見極めがたいほどに果てしなく、あまりに何かが「あり過ぎる」のだ。 長瀞の岩畳に横になり、江風に吹かれてみる Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口

-

【埼玉学②】吉見百穴――異界への入り口

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 今回は、埼玉県比企郡吉見町にある古墳時代の末期(6世紀末~7世紀末)に造られたとされる吉見百穴を訪れ、その不思議な魅力に触れていきます。 埼玉の不思議なもの 古人の建造物は、石や土、木とは限りません。岩の壁面に穿たれた「穴」もあるからです。吉見百穴の存在を最初に私に教えてくれたのは、学研という出版社が刊行していた「まんがひみつシリーズ」でした。シリーズ発刊は1972年だから、ほぼ半世紀前になります。自然や社会について子供でも理解できる工夫を見ると、仕事は丁寧、文章は達意、じつに卓越したクラフツマンシップの発揮された本に仕上がっています。 思わずため息が出るくらい、よくできたシリーズでした。たとえば、「野球」「切手」「宇宙」「からだ」「昆虫」など子供にとっては何ともいえず心惹かれるテーマ。実に軽快な手さばきで、面白おかしく編み直していく。私もかつては編集の仕事をしていたのですが、大いに脱帽させられたものでした。 とくに気に入っていたのは、『日本のひみつ探検』(「学研まんがひみつシリーズ29」)です。今みたいにスマホもネットもなかったので、暇さえあれば目を落としました。ただめくるだけのときにもありました。各ページ欄外には一つずつ「豆知識」が配されて、それだけで心が揺らめくのです。日本の地殻変動の目覚ましい働きから、自然的造形や名所旧跡などをとても親しげに、子供に寄り添って示してくれる。鬼の洗濯板、琵琶湖、青木ヶ原樹海、天橋立など、神秘の予感に彩られた地名はたぶんこの本で知ったと思います。 子供の頃の愛読書 一つが吉見百穴です(確か本には「ひゃっけつ」とルビが振られていた記憶がありますが、「ひゃくあな」が一般的のようですね)。古代の旧跡が自分の住む埼玉県にあるというので、根拠なく湧いてきた誇らしい気持ちだけは覚えています。いつか訪れてみたいと思いました。ですが、埼玉県民を悩ませる複雑怪奇の鉄道事情も相まって、訪れることができずに今日に至ってしまいました。(余談となりますが、私の勤める行田市の大学から隣町・加須市の実家に行くのに、高崎線の吹上駅まで15分、一度大宮まで出て宇都宮線に乗り換えて栗橋まで約1時間、徒歩で15分と計90分かかります。ちなみに、同地点から新宿までとほぼ同じ時間です。あるいは所沢あたりに出ようと思ったら、東京より遠い) 百穴を訪ねてみた 鴻巣駅からバスが出ていることは聞いていました。初夏の汗ばむような暑い日、吉見百穴を訪ねてみました。とにかく長い荒川の橋を抜けていきます。対岸まで続く緑の農地を眺めるともなく眺めながら、表れては消える田野や林と心の中で対話していると、唐突に現れたのが吉見百穴でした。日本の昔から名勝や景勝と言われている地はたいていは素朴な演出が施されているのが常ですが、完全にむき出し、空に向かって露出しています。 異様な無数の穴は唐突に現れる 川一つ隔てた向こうの灰色の岩壁には、蜂の巣のように詰まった感じの穴が目に入る。現代でいうところのカプセルホテルを思わせるところがあります。異様な穴がある時代に突如として出現したのに、どのような事情があったのは、私にはわかりません。実は、この疑問はすでに『日本のひみつ探検』を読んだ頃から私の頭を占めていました。 穴の用途については二つのまったく異質の説が存在していました。一つは、コロボックルの住処とする住居説、もう一つは墓所説です。両説は、考えるほど不明瞭になる気がします。ある時代にこのような構造物の突如とした出現について、どのような詳細があったのか、私は知りません。というか、知りたくもない。かくも得体の知れない穴についての説明など、どんな本を読んでも、人から聞いても、とうてい自分を納得させる自信がないからです。 異様な300の目 私はひたすら穴ばかり凝視していました。私のごとき素人には見当もつかないながらも、何か理解を求めてやまぬ生き物のように私には感じられました。あるいは、近くを流れる川向こうの平地の動静を監視している諜報施設のようにも。いずれにしても、近代に汚染された頭脳では及ばない、神妙な調和が付随するのは間違いなく、いつまでも見ていても見飽きることがなかった。これが本当のところです。見ているうちになんだか見られているのはこちらのほうではないか、そんな不気味な感覚に支配されるのです。穴の中に入ってみました。入口は大人一人がやっと入れるくらい、ひんやりとしている。 穴の一つに入ってみる 岩の壁面に穿たれた穴は300を超えるという。百とは「数の多さ」を意味する寓意でしょう。現実はその寓意をはるかに上回っている。しかもただの穴と言っても、300以上の穴を硬い岩壁に穿つ作業が生半可でない以上、何らかの強い意志と固く結ばれていないわけがない。思いつきの気まぐれでないことは確かでしょう。 もちろんその意思が何なのか、どこに通じているのかは私にわかるはずもないのですが、その場に身を置いて私が抱いた勝手な印象は、「戦への備え」でした。いくつもの穿たれた穴から敵方の動静を虎視眈々と監視する「目」です。第二次大戦中、軍事施設が存在していました。現在は柵で仕切られていますが、いくつかの穴の奥は軍需工場に通じていたとのこと。埼玉県には桶川や所沢、戦時中の空を担う重要施設がいくつも設置されていました。時に人は土地に一種のにおいを感じることがあります。古代人の感じ取ったものと同系の土地に染み付くかすかな匂い。そして張り詰めた決死の思い――。これらの穴は一体どこにつながっているのでしょうか。 ここはかつて軍事施設だった。怖い profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

-

【知・技の創造】広い視点での英語学習

英語とものづくりの類似点 英語を習得するには、ただ語彙や文法を多く知っているのみでは不十分である。「材料」としての語彙知識をもとに適切なものを選び、文法という「設計図」に従い、「組み立て」、場面や相手との関係で適切に使う(「取扱説明書」)ことが必要で、ある意味「ものづくり」と類似点がある。また、異文化理解や使う人の文化的価値観(「背景知識」)を知ることが円滑なコミュニケーション上必要になる。そのためには、様々な英語の様相を知ることが重要である。 言葉は変化する 大学で英語の授業を担当しているが、自身は「英語そのもの」の専門家、つまり通訳や翻訳者ではなく、大学院で「英語学(言語学を英語を対象に研究)」専門で、研究という立場から英語を見てきた。帰りのバスの時間待ちで入った大学の図書館で出会った「英語学概論」という1冊の本にとても興味を持ち影響を受けたのが始まりで、研究の道に入り今に至っている。 日本語に古典があるように、「古英語から現代英語」への変遷がある。5世紀にイギリスへ移住したアングロサクソン人の支配、そしてバイキングの侵略やノルマン征服などの歴史的出来事に影響され語彙が変わり、さらに「大母音推移」という中英語~近代英語にかけて起こった母音を中心とする音の変化により、後世で私たちが英語学習で苦労する「綴り文字と音のずれ」にも歴史があることが分かる。ことばは生きており、変化している。 多くの言語は共通の「祖語(インドヨーロッパ語族)」が起源でさまざまに派生し分化した。英語はその中で「ゲルマン語派」である。同属のドイツ語話者はオランダ語が親戚あるいは方言のように構造や語彙が似ており覚えやすい。日本語はこの語族には含まれず(その起源についてはいろんな説がある)構造から全く異なることから、日本語話者が英語を学ぶことに難しい部分が存在する。世界の言語は数千もあると言われているが、消滅したあるいは消滅の危機にある言語もある。言葉は、変化するものであり、若者言葉や「はやりの」言葉の中にも、徐々に定着し、文法化され、辞書に載るものも出てくる。このように英語の歴史の一部を見てみるだけでも、英語が奥深いものであることがわかる。 言語を学ぶために必要なもの 英語を学ぶには、英文法・表現の習得のみではなく、その背景にあることを総体的に知ることも重要である。日本語と比較すると、英語は「発想の仕方、物の見方などの世界観」が日本語とは異なる部分があり、異分野の人との円滑なコミュニケーションを行う上で、言葉のみでなく文化や社会を知ることも必要となる。本学の学生が将来、企業でさまざまな背景や価値観を持った人たちと働き、英語圏の英語とは異なる「さまざまな英語」を共通としてコミュニケーションを取る機会も出てくると思われる。いかに相手を理解し「英語というコミュニケーションツール」を用い意思疎通するのかが重要となる。そのため、「正しい文法知識」ということだけではなく、「異なった考え方や文化を持つ相手を理解し積極的に相手とコミュニケーションをとる態度」が重要である。授業では、これまで学び研究してきたことに基づき、広い視点で英語を学べる場を提供していきたいと考える。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年6月2日号)掲載 Profile 土井 香乙里(どい・かおり) 教養教育センター講師富山大学大学院・大阪大学大学院・早稲田大学大学院などで学び、早稲田大学人間科学学術院(人間情報科学科)助手などを経て、現職。専門は、言語学・応用言語学。 関連リンク ・教養教育センター 英語教育・コミュニケーション研究室(土井研究室)・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めます。 わからないところが魅力 ものつくり大学の初代総長である哲学者の梅原猛は、「法隆寺の魅力は分からないところにある」と述べています。同じように埼玉を見るとき、魅力の淵源はその「分からなさ」にあるように思えてなりません。分からないなかでもとりわけ茫洋としているのが、行田をはじめとする県北です。実はこのエリアこそが古代と地続きのつながりを持ち、古墳や万葉の文化が今なお濃厚に息づく土地であることはあまり知られていません。その証拠を一つあげるなら、行田市には、埼玉(さきたま)の地名があり、埼玉県名発祥の地と称されています。この地が歴史上、文化・文明の中心だったことを思わせるに十分でしょう。 行田には埼玉(さきたま)の地名がある。 では、現在の埼玉県はどうでしょうか。埼玉県は、2つの時間意識を同時に持ち合わせている県のように見えます。東京という先端都市に追いつこうとする衝動と、太古の精神を穏やかに保存しようとする念慮の2つの動きが同時に存在している。この「二重の動き」によって、埼玉県は最も現代的であるとともにもっとも原始的であり、結果としてどことなく不確かで混沌としています。同時に、この2つの異なる時間意識の中でせめぎ合いつつ、アイデンティティの確立を先延ばしして現在に至っているようにも見えます。 「登れる」古墳がある そんな埼玉県の知られざる太古のリズムに触れたいのであれば、繰り返しになりますが、なるべく北部、特に行田、羽生、加須のあたりを訪れることをお勧めいたします。特に行田に広がる田野に身を置くと、まるで古代の本能が呼び起され、いつしか自己と大地が一体化したような錯覚さえ起ってくるから不思議です。 古墳に登るときの心持ちはどこか神妙である。 典型は古墳です。「さきたま古墳公園」は都心からわずか一時間ほど、にもかかわらず案外知られていません。まずは大きさに関係なく、目に付いた古墳に登ってみましょう。この「古墳に登る」というのは、考えてみれば他でなかなか味わうことの難しい刺激的な体験です。近畿地方の巨大古墳などは、実際に行ってみても、前方後円墳の形がそのまま目視できるわけではなく、沼地の先に森が広がっているようにしか見えません。それが行田の稲荷山古墳に登ってみると、前方後円墳の名称の由来がくっきりと解像度高く感じられるのです。さらには、登ってみることで、古墳を作った人たちの気持ちに触れられるというか、古墳建造の現場に立ち会っているかのような親密な感情さえ湧いてきます。 現代では、建築物の形式はスタイルやデザインによって表現されますが、古墳においては古代の美意識がそのまま何の衒いもなく露出しています。それは土木の力を通じて形成された、太古の人々の精神のフォルムです。たとえば稲荷山古墳の上をゆっくり歩くと、太古の人々の歌が素朴な抑揚と共に聞こえてくるような気さえしてきます。 小埼沼と万葉歌碑 もう一つ、行田には万葉の歌碑があります。比較的近くの小埼沼を私は先日訪れてみました。立てられたプレートは、行田市教育委員会によるものです。それによると、小埼沼は江戸時代には現在もほぼ同じ形状を保っているごく小さな水たまりであったと言います(私が見た時は水はなく、草で覆われていました)。この場所は、古代には東京湾の入り江として埼玉の港だったと伝えられていますが、プレートの説明によればその可能性は低いようです。 涸れた小埼沼のほとりにたたずむ 沼の脇の碑は、阿部正允(忍城主)によって1753年に設置されたものです。万葉集から2つの歌が刻まれており、その一つは次のようなものでした。 「佐吉多萬能 津尓乎流布祢乃 可是乎伊多美 都奈波多由登毛許登奈多延曽祢(埼玉の 津に居る船の 風を疾み 綱は絶ゆとも 言な絶えそね)」 時代が進み、AIやDXが私たちの認識を高度にシステム化していったとしても、ここには、変わることのない認識の原風景のようなものが表現されています。言霊を信じた万葉の歌人は、「綱は切れても言葉は絶やさないようにしてくださいね」と歌っています。言葉は手紙であったり、実際に交わされる音であったり、あるいは、心の中のつぶやきであったりもする。そこには言葉の実在への絶対的な信仰のようなものが見て取れます。それがなければ、このような深い感情は詠み切られるはずもなかったでしょう。 埼玉は長い間に多くの変化を経験してきました。農村はいつしか都市になり、河川が鉄道に置き換えられました。家業から巨大組織へと人間の活動現場は変化を遂げてきました。この明滅するごとき百年余りの変動の時代において、これらの原型は、確固たる意志をもって歴史の重みを静かに指し示しているように見えました。 人間の営みは、古墳であれ歌であれ、広い意味でのものづくりです。言うまでもなく、古代においても、古墳や歌は作り手にとってとても大切な存在でした。おそらく、今以上に古代の人々は、自身の活動が後世に与える影響を真摯に考え抜いて、その責任を引き受けようとしていたのではないでしょうか。だからこそ、千数百年後を経た現代でさえ、私たちは、残された偉大な文物を介して太古の精神の動きに触れられるし、また感動もできる。 埼玉県名発祥の地・行田。ここは埼玉の最も古い意識に導く入口のように感じられます。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 【埼玉学②】吉見百穴――異界への入り口 【埼玉学③】秩父--巡礼の道

-

創造しいモノ・ガタリ 03 ~「問い」を学ぶ。だから学問は楽しい~

教養教育センターの井坂康志教授が、ものつくり大学の教員に、教育や研究にのめりこむきっかけとなったヒト・モノ・コトについてインタビュー。今回は教養教育センター 土居浩教授に伺いました。 Profile 土居 浩(どい ひろし)教養教育センター 教授総合研究大学院大学 博士課程(国際日本研究専攻)修了。博士(学術)。2001年ものつくり大学開学当初から着任。関心領域は、日常意匠論。 少年時代から先生になりたいと思っていたのでしょうか。 中高時代は学校の先生になれればいいなとは思っていましたね。先生のロールモデルで記憶しているのは理科の先生です。科目は理科なので思い出されるのは白衣姿なのですが、器楽演奏をはじめ音楽にも造詣が深く、ギター・マンドリン部の顧問としてお世話になりました。今にして思えば、学びを楽しまれている先生方との出会いに、恵まれてましたね。大学教員とは無縁の幼少期でしたので、その具体的イメージは皆無だったのですが、それでも、大学入学後に教わりました先生方は、とても楽しそうに見えたことが印象に残っています。 先生の専門分野は民俗学、宗教学ですが、専門分野に進む上でのきっかけとなったのはどんなことでしょうか。 平成になってから、京都の伏見にある教育大学に進学しました。振り返れば当時の日本はバブル経済の只中でしたが、その恩恵を私自身は感じなかったですね。それよりも、天安門事件やベルリンの壁崩壊や湾岸戦争といった激動する世界各地のニュースが流れる中、東京から距離を置いた京都で、ゆったりとした学生生活に浸った良き時代でありました。結局、十二年ほど京都で暮らしたので、私にとって京都は古里のひとつですし、今でも私の半分くらいは京都時代の要素で形成されている、とすら感じます。大学時代は地理学を専攻しておりまして、しばしば先生とともに現地を観察する機会が多かったことは大きかったと思います。それがフィールドワークという調査手法であることを後から学ぶわけですが、むしろ、歩くとそこが調査対象の現場になる体験が強烈でした。都会だろうが田舎だろうが、先生に同行すると、何とはない風景から何かが見出される。そんな「見方」を教わるわけです。この体験は私にとって研究者の眼の凄みを思い知らされる点で決定的でした。いま私が思い浮かべているのは、地理学の恩師である坂口慶治先生で、廃村研究が御専門です(これまでの研究が『廃村の研究:山地集落消滅の機構と要因』にまとめられています)。活きた地理学を学ぶ上で本当にお世話になりました。坂口先生は、大学時代に得ることのできた大切なロールモデルのお一人です。フィールドワークに同行すると、いつも楽しんでおられたことは印象的でしたね。先生が誰よりもその現地を楽しんで学んでいる。中高時代の先生もそうだったのですが、この学ぶ楽しさを全身で示していただいたことは、私の学びの原体験の一つとして、かつ現在の私の教育姿勢の根本として刷り込まれているかと思います。学部3回生の時に(講義とは全く関係なく)書いたレポート。すでにこの時から現在の専門に近い関心があったらしい。そんな影響の一端かと思いますが、私のゼミでの卒業研究のテーマを、学生以上に私が面白がっていることが、しばしばあります。たとえばコイン精米所についての研究(概要を研究室ウェブサイトに掲載してます)です。調査を重ねると、田舎よりも都市に近い土地に立地しているとか、勝手に思い込んでいた常識が覆る面白さがありました。このような身近なところにあるモノのような、小さな歴史を調べていくのは本当に楽しいことです。どんなありふれた(と思い込んでいる)風景にも、ありふれていない固有の物語があるのですから。おそらく私が大学で学んだことは、先生たちから座学として教わる知識よりも、先生のフィールドワークに同行することで、研究対象を楽しがる・面白がる技能を身につけたことだと思います。ある種の感染ですよね。次世代へわずかなりとも感染させたいものです。 コロナ禍で24時間営業を停止したコイン精米所(鴻巣市) コロナ禍でマスクするパチンコホールのキャラクター(さいたま市) 先生は「お墓」の研究でも知られていますが、専門分野に進む契機を教えてください。 やはり京都で暮らしたことが大きいです。京都の繁華街を散策していた時に、映画館の裏手に寺院が並んでいて、墓地だらけなことに気付いたんですね。私自身が生まれ育った実家のお墓は、市街地から離れた市営墓地の一角にあります。ですから初発の問いは「京都の墓はなぜ街の中心部にあるのか」でしたね。この問いが解けたら次の問いが生じて、今に至るような「墓ばかり調べている」人になりました。地区の納骨堂(福岡県筑後市)散骨の島として知られるカズラ島(島根県海士町)を対岸から眺める問いがイモヅル式に連鎖する過程で、地理学に限定されず、より幅広い視点から研究したいと考え、博士課程では総合研究大学院大学の国際日本研究専攻へ進学しました。この組織は国際日本文化研究センター(日文研)が受入機関で、京都の桂坂という、当時まだまだ開発中だったニュータウン地区の最辺縁部に位置してました。たいへん恵まれた研究環境で、特に図書館は、蔵書はもちろん研究支援サービスも含め、極めて充実していました。曲りなりとも私が博士論文をまとめることができたのは、日文研の図書館の支援なくしては、ありえなかったですね。日文研という機関がようやく創立十年になる頃で、私が在学した専攻としては四期生で、集団としても若かったですね。教員(教授・助教授・助手)も院生も、サロンのような交流部屋で活発に議論していたことを思い出します。実はその仮想敵として想定されるのが、梅原先生でした。何しろ日文研の初代所長として、当時の日本文化論に大きな影響を与えておられましたので、いかに梅原日本学を乗り越えるかが、教員も院生も共通する課題でした。この日文研での縁、梅原先生と縁が結ばれたことが、ものつくり大学に関わることになりました。 梅原先生について教えてください。 この大学の関係者からは、私が梅原先生の直弟子だと勘違いされたこともありましたが、私は世代的に「孫弟子」にあたります。さらには、直接にお会いしたのが日文研という研究所でしたので、研究会に同席するというヨコの繋がりで対面しましたので、教壇から教わるようなタテの繋がりとは違います。梅原先生といえば、本当に愉しげに研究について語るお姿しか思い出せないほど、「学問は楽しい」を根底に据えておられた方でした。これは私が梅原先生からいただいた最大の学恩です。ここまで口頭では「梅原先生」と申し上げておりますが、正直、言い慣れないです。隔絶した偉人ですから、むしろ「梅原猛」と呼ぶのが相応しい。そう感じています。以前もエッセイに書きましたが、夏目漱石や和辻哲郎のように教科書に載るような、あるいは吉本隆明や司馬遼太郎のような高名な人に「先生」をつけると違和感がありますよね。個として強烈な人物だからでしょう。強烈な人物からは、熱気・元気・覇気の類が感じられるものですが、私が直接にその気にあてられ続けているのが「梅原猛」です。ものつくり大学着任直後、開学時の入学式の式辞を今もよく覚えています。それは「伝説」の式辞と呼ぶにふわさしいものでした。一般的に式辞と言えば、長くても5分程度かと思うのですが、梅原猛の式辞は1時間を超えて行われた大演説だったからです。途中に一度休憩を挟まざるをえないほどの熱弁を梅原猛はふるわれました。それは、ものつくり大学にかける思いの燃え上がるがごとき祝辞だったのです。「なぜものつくり大学が必要なのか」。その文明史的な観点から語っておられたのですが、そのとき浴びた熱気が、今でも私にとっての教育の熱源になっているのでしょう。 そのような影響は先生の現在の教育姿勢にも強く反映されていますね。 そうですね。学生だった頃、私たちを導いてくれた先生方の姿がとてもいきいきと楽しそうだったことが、現在の私の精神的細胞を形づくっているようにも感じています。学生がどう感じているかわかりませんが、私自身はいつも楽しく、ともに学生と学べることをありがたく思いながら教員生活を送ってきました。それに、楽しく学ぶことは、新しい問いを連れてきてくれます。学問とは「問いを学ぶ」とも読める。現在、AI(人工知能)が速やかに滑らかに何らかの回答を導き出してくれるのが話題になっていますが、ここで私のいう「問いを学ぶ」について、AIはどんな回答を提供してくれるのでしょうか。ごく最近のChatGPTを巡る議論は、私から眺めると「適切な問いとは何か」との延長上でしかありません。つまるところ、適切な答えへと至る「問いを学ぶ」姿勢を鍛えるしかない。これこそ教養として、誰もが身につけるべき基礎技能だと、私は確信しています。 取材・原稿井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 関連リンク ・教養教育センターWEBページ・教養教育センター 日常意匠研究室(土居研究室)

-

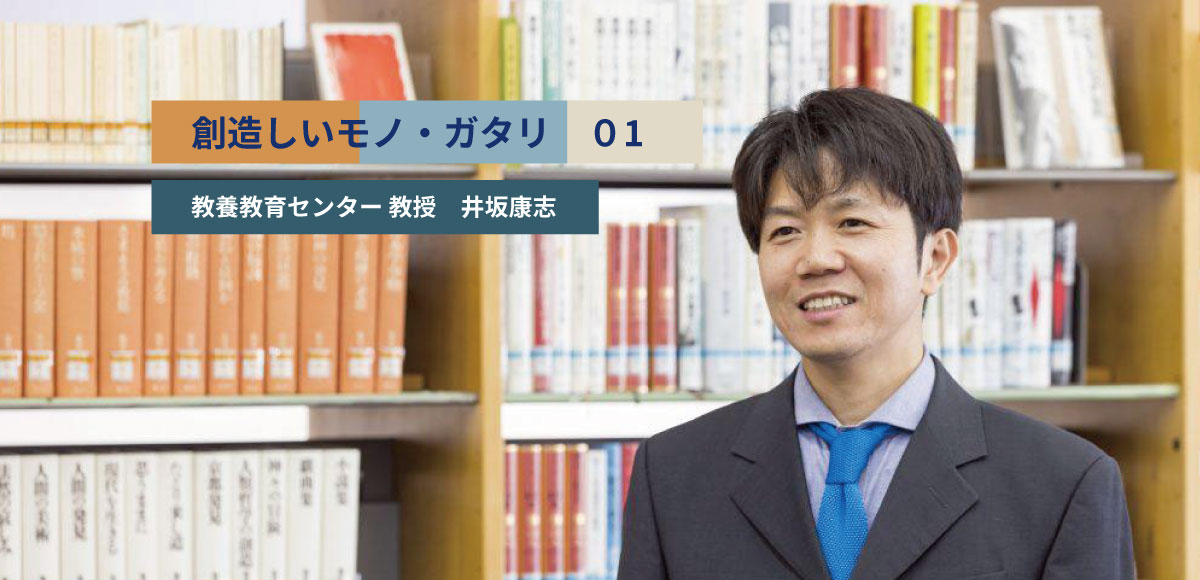

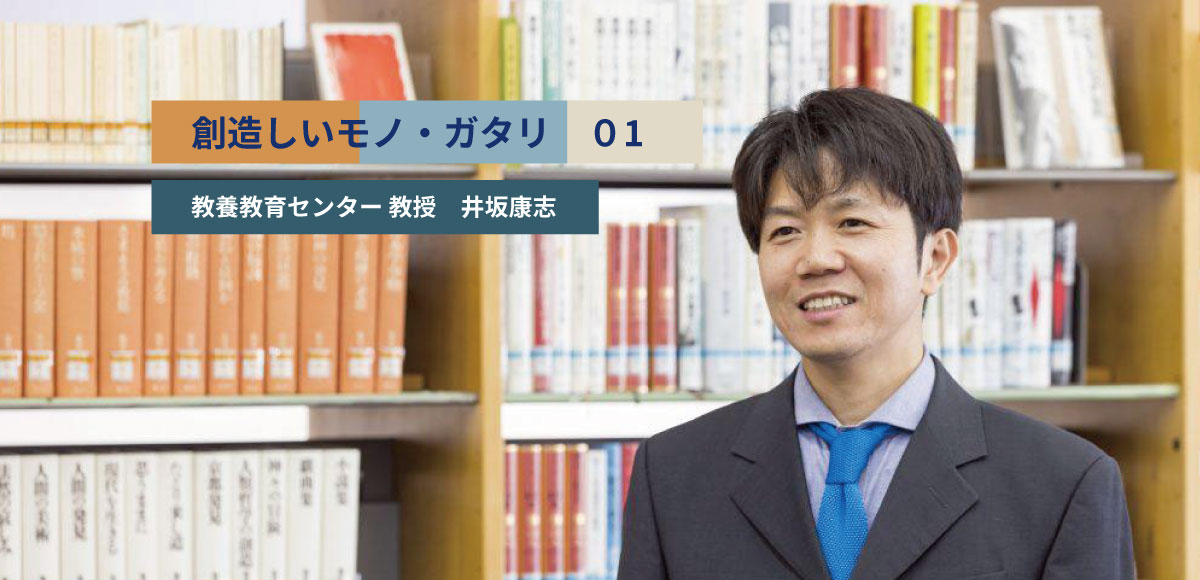

創造しいモノ・ガタリ 01 ~ドラッカーの助言「まず模範となる人を探しなさい」~

ものつくり大学では様々な教員が、それぞれの専門分野の教育・研究を行っています。「創造しいモノ・ガタリ」では、教育や研究にのめり込むきっかけとなったヒト・モノ・コトを起点に自身について語ります。第1回はドラッカー研究の第一人者である教養教育センターの井坂康志教授に伺いました。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 現在行っている教育研究のきっかけを教えてください。 大学卒業後、編集とメディア・プロデュースの仕事に従事していたのですが、入社して数年の2001年にドラッカーについてのインタビュー記事を担当したのです。当時ドラッカーのリバイバル・ブームが巻き起こっていて、書店でも『プロフェッショナルの条件』『チェンジ・リーダーの条件』などが大ベストセラーとなっていました。 ドラッカーの著作のほぼすべてを翻訳し、日本の無二の友人でもあった上田惇生先生に8回にわたるロングインタビューを行ったのが、私とマネジメントとの出会いでした。 上田先生に接して、ドラッカー経営のフレームをはるかに超越したすさまじさに触れた気がしました。私は28歳で、本格的な活動領域を見定めようと考えていたことも手伝って、ほとんど直観的に「あ、この人についていこう」と感じたのをはっきりと覚えています。あのインタビューが私の人生と仕事にとっての岐路だったのだと今にして実感します。 それは、どんなインタビューだったのですか? 上田先生とはじめてお目にかかった2001年、ちょうど日本経団連からものつくり大学教授に移籍された頃でした。大学設立にかかる東奔西走のなか、都心で1時間足らずの時間をいただけたときの喜びは今も胸に残っています。初対面時は少し謹厳な印象でしたが、お付き合いするうちに人を年齢や立場で分け隔てしない、風通しのいいお人柄とすぐにわかりました。インタビューは総計80時間にも及ぶもので、「ドラッカーの8つの顔」と題して『週刊東洋経済』に8週にわたって連載されました。今も読むことができます。いわゆる経営やマネジメントだけでなく、ドラッカーの持つ幅広い発言領域にも言及し、人となりや思想・哲学にも踏み込んでいます。インタビューは英訳されて、当時存命だったドラッカー本人にも読んでもらうことができました。「私を知る上でこのインタビューにまさるものはない」との評価をいただけたのは、一生の思い出です。 上田先生との出会いからご自分が変容したと感じるのはどのようなことでしょうか。 上田先生からいただいた宝物はあまりにも豊か過ぎて簡単に要約できませんが、やはり「強みを見よ」とのメッセージだと思います。それまでは強みという言葉さえ知りませんでしたから、はっと胸を突かれたことを記憶しています。上田先生ご自身が、人の強みしか見ない方でした。人には多くの弱みがある一方で、強みも必ずあります。要は見ようとするかしないかだけの問題です。その強みに最大の仕事をしてもらうことが大事なのだと上田先生はよく語っていました。いわば強みをかなてこ代わりに世界の重たい扉をぶち破る感覚です。これはマネジメントの底流にある考え方でもあります。 2005年5月7日、ドラッカーへのインタビュー風景(クレアモントの自宅) 加えて、2005年5月、亡くなる半年前のドラッカーに会うことができた。一生ものの僥倖でした。強力な後押しをしてくださったのもやはり上田先生でした。ちょうどその頃上田先生とともにドラッカー学会設立に動き始めてもおり、ほかならぬ本人から学会設立の許諾と賛意を得るという得難い副産物もありました。 さらにもう一つ、上田先生の生き方自体が私にとって偉大な規範として作用したこともあります。あえて言えば、自分を一つの箱に閉じ込めてはいけない、二つ以上のフィールドを同時に生きなければならないということです。上田先生は日本経団連退職後、本学開学に合わせて教授に着任され、第二の人生を教育研究に移されました。大学を退職されてからは、独立翻訳家として卓越した訳業を成し遂げられています。上田先生には日本経団連職員、ものつくり大学教授、翻訳家の三つの顔があったことになります。人生百年とも言われる昨今、一つの分野にアイデンティティを預けるのはある意味でリスクなのですね。複数の課題を自らに課して、強みをエンジンにして多面的に貢献していく。そんな考えを上田先生から学んだように感じています。 どうして編集者から大学に転身したのでしょうか。 上田惇生先生と共著とともに。 専任教員として着任したのは2022年なのですが、ずっと前の2004年から上田先生とともに「マネジメント論」「一般社会学」などの社会科学系科目を非常勤講師として教えていました。起点をそこにとれば、ものつくり大学とのご縁は20年近くになります。ものつくり大学はテクノロジスト養成の高等教育機関です。上田先生はよく「畳の上の水練」ではいけないとおっしゃっていました。知識を頭の中だけに閉じ込めてはいけない。知識とは自由なものだからです。 私は出版社で本や雑誌など500点ほどを手がける機会に恵まれました。私の解釈では、編集者もアイデアを形にする意味では、テクノロジストの一種です。その体験を若い人たちと共有したいという思いはかねてからありました。ちょうど50歳を目前としていた時期でもあり、転身によい頃合いとも思えました。 教養教育センターでは、現在どのような活動を行っていますか。 学部向けの授業として「Druckerのマネジメント論」などの講義を持っています。学生とともに、とりわけ関心を惹く企業や団体を選定し、統合報告書やESGレポートの読解を通してマネジメント特性を分析する事例研究を行っています。研究としては、ドラッカーの残した書簡や講義などの一次資料を用いて、著作やコンサルティング活動の関係性の調査、それと第二次大戦後形成された日本的経営、経営ジャーナリズムに与えたドラッカーの影響を考察したりしています。 学外向けの活動としてはどのようなものがありますか。 社会人向けの講座をいくつか開講しています。2022年度は「現場で生かすマネジメント」として、中間管理職を想定した講義をオンデマンドで配信しました。時間管理、意思決定、フィードバック分析など比較的即効性の高いマネジメント手法についてお話ししています。2023年度は、お世話になった上田先生の人と業績を顕彰する意味で、「上田惇生記念講座 ドラッカー経営学の真髄」という連続講義を開講する予定です。上田先生と公私ともに親しくされた外部講師数名を招き、それぞれの視点からドラッカー経営学の要諦を語っていただくというものです。こちらもオンデマンドで配信されます。将来的には埼玉の地元中小企業、学校、病院等にドラッカーのマネジメントを広く活用していただけるプラットフォームづくりを行っていきたいと思っています。というのも、本学の位置する埼玉県には優れた資源が少なくありません。近隣の深谷市はドラッカーが尊敬した渋澤栄一翁の故郷でもありますし、高い技術を持つ中小企業も多く集積しています。私自身、近隣自治体の加須市出身でもありますので、地域に根差した発展に多少とも貢献できればと願っているところです。 最後にメッセージがあればお聞かせください。 生きていればもちろん失敗など数限りなくあります。歩いていれば誰でも転びます。転んでいない人は、まだ歩みを始めてさえいない人だと思う。そこで大切なのは、したたかに学び続けることですね。とくに歴史から学ぶことです。私はしばしば学生に「起こったこと・考えたことをその日のうちに書きとめておくように」と伝えるのですが、日記を書くことは時間を味方につけることであり、振り返りを通して自己成長に大きく寄与することは間違いありません。「あのとき、困難をこんな風に乗り越えたんだ」という自信にもなりますし、何より自分についての貴重なデータベースになります。それともう一つ。どこへいっても最初に尊敬できる人を探してほしい。この人から学びたい、こんな風になりたいという人を真っ先に探すことです。見つけ出したら、決して離れないことです。学べるものは何でも学ばせてもらうといい。きっと喜んで経験や知恵を分け与えてくれるでしょう。ドラッカーは常々若い人に、「まず模範となる人を探しなさい」と助言していたそうです。私自身若い頃に多くの尊敬できる方々をお会いできたことはつくづく幸運であったと実感します。上田先生やドラッカーは私にとってまさしくその最たる存在でした。若い方の心の片隅にとどめておいてもらえたら嬉しいと思います。 関連リンク ・教養教育センターWEBページ・上田惇生名誉教授連載インタビュー

-

-1200x765.png)

教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」④(全4回)~16号線の正体とリベラルアーツの本質~

―特別版③「ものづくりがマーケットを変える」の続きです。 柳瀬博一先生(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授)を講師に招き、2022年11月24日に開催された教養教育センター特別講演会の内容を全4回にわたりお届けします。 「リベラル・アーツ」「教養」。普段、よく耳にする言葉ですが、その定義は実は曖昧です。柳瀬博一先生が講演の中で、『広辞苑』から参照していますが、やっぱり、「よく分からない」。人によって解釈や定義が異なりがちな「リベラル・アーツ」について、時に古代ギリシャまで遡り、時に自身の著作の事例を交えて、目まぐるしく変わる現代に必要な「リベラル・アーツ」について解き明かします。 これまで3回にわたって紹介してきた特別版の最終回です。第4回は、リベラルアーツの本質について、柳瀬博一先生のご著作『国道16号線』から、16号線沿いに広がる歴史や文化など豊富な事例を織り交ぜながら語ります。 【教養教育センター特別講演会 開催概要】 日時:2022年11月24日(木)14:00~15:20 場所:ものつくり大学 大学本部 A3010大講義室 参加者:本学学生、高校生、一般、教職員 約220名 開催方法:オンライン・対面のハイブリッド レイヤーで見る――『国道16号線』 最後に、私の著書『国道16号線―日本を創った道』(新潮社)に触れておきたいと思います。 国道16号線はどういう道か、326キロあります。スタート地点、横須賀の走水から横浜の真ん中を通って、相模原、町田を抜けて八王子から埼玉県の入間に入ります。入間、川越、上尾、春日部です。さらに千葉県の野田、柏を通って、千葉市の中心を抜けて海岸沿い、市原から木更津、君津、富津の先端に至る。 16号線エリアには一つの固定的なイメージがあります。それは「歴史がない」というイメージです。 国道16号線沿いにはショッピングモールがやたらに多いのです。三井のアウトレットパークは16号線エリアにあります。ショッピングモールカルチャーは、16号線沿いで生まれました。またラーメンのチェーン店が多い。山岡家は16号線に重点的に出店しています。トラックの運転手の方、昼夜問わず、ラーメンを愛好する方が多い。 あるいはヤンキーのイメージ。実際にマイルドヤンキーのイメージが強く、戦後発達した郊外の街という印象もあります。 ニュータウンが実に多い。首都圏の13ニュータウンのうち、6つが16号線エリアです。代表的なのは千葉のニュータウンや洋光台です。 『定年ゴジラ』という重松清氏の名作があります。1990年代の話です。戦後の第1世代が60歳になったときがちょうど小説の設定です。要は、戦後頑張ってきたお父さんたちが必死の思いで買った多摩ニュータウンや、さらに八王子辺りの住宅の一軒家を買った。けれども、子供たちは戻ってこない。そんな話が『定年ゴジラ』には描かれている。その問題は現在にも続いています。 まとめると、戦後発達したニュータウン、画一的なチェーン店展開、歴史がないので文化レベルは低く、高齢化と首都圏集中で過疎になっている。 古い歴史と文化 しかし、歴史がないというのは本当ではない。 16号線エリアの歴史は実に古いからです。どのくらい古いか。3万年です。 16号線エリアには旧石器遺跡も多い。最初の人類が関東に来たとき、16号線エリアに重点的に住んでいる。証拠は貝塚です。日本の貝塚の4分の1から3分の1は16号線エリア、特に千葉サイドに集中している。縄文時代は東京湾に人が集住していた時代だったのです。 その後、弥生時代になると、人がいなくなるイメージがあるのですけれども、それもまったく違う。古墳が多いのを見るとそれがよくわかります。行田のさきたま古墳群は典型ですね。埼玉、千葉は、日本でも有数の古墳エリアです。中世の城が多いのも特徴です。 次に言えるのは、16号線エリアは有数の都会という事実です。人口は1200万人、埼玉、神奈川、千葉の県庁所在地を通っています。郊外のイメージは、東京23区を通っていないからです。それは東京視点にとらわれた発想ですね。 しかし東京以外では、16号線はまったく田舎ではない。大阪、京都、神戸の人口を足したより、16号線沿いは倍以上の規模です。巨大なマーケットです。通っている都市は横浜、日本最大の都市ですから。大阪よりも規模は大きい。他にも相模原、埼玉、千葉を通過している。田舎というイメージは誤りです。 さらに言うと、大学が多い。16号線エリアには110以上の大学が所在している。東工大、東大、千葉大、横国大、東京理科大は16号線沿いです。日本の二大科学研究機関も16号線沿いにある。海洋開発機構(JAMSTEC)は横須賀にあります。宇宙航空開発研究機構(JAXA)は相模原の古淵、どちらも16号線が近い。 きわめつけは、首都圏で人気のエリアということです。2021年から全世代で16号線エリアが人気になってしまった。新型コロナによってリモートが活用されるようになり、大手町や丸の内に満員電車に詰め込まれる必要がなくなってしまった。 ちなみに今、ビジネス拠点で重要なのは千葉です。リモートワークと通販時代で重要なのは物流センターとデータセンターです。埼玉も久喜が今拠点の一つになっています。流山は首都圏最大の物流センターです。楽天、アマゾン、ヤマトが集結しています。オーストラリアの物流企業も集中展開しています。コストコの本社も今年、川崎から16号線の木更津に移ってしまった。本社機能が店の隣にできている。 特筆すべきなのは印西です。1990年代から、首都圏で地盤がしっかりしているので、銀行のデータセンターがありましたが、今はグーグル、アマゾンのデータセンターがある。 元気なニュータウン 16号線沿いのニュータウンが一旦力を失った後、再び元気です。今、平日の昼間などは、保育園の子を載せたカーゴが多く見られる。子育て世代が多い証拠です。 金融からメディアの時代になったのです。千葉ニュータウンはお洒落なスポットで、IT企業勤務のスマートな若者が仕事をしています。 1998(平成元)年の世界の時価総額ランキングを見ると、ほとんどが日本の金融機関、そしてNTTです。それが今どうなっているか。アップル、アマゾン、グーグル、マイクロソフト、フェイスブックなど、金融からメディアの時代に移った。GAFAMは、要するにメディア企業です。価値を生むものが、お金ではなく、情報に変わった。 今、丸の内が何らかの事情で機能しなくなるよりも、印西が機能しなくなる方が日本人にとっては困る。データセンターがありますから、生活が成り立たなくなる。 このことは、本日のリベラルアーツとつながってきます。教養とは、ややもするとパッチワーク状の知識というイメージがあるわけですが、これではただの物知りを教養と誤認しています。そのような物知りは役に立たない。 役に立つとはどういうことか。 情報は、対立するものではなく、レイヤーを異にするものです。同じことを交通の比喩で語るなら、鉄道、地形、道路、徒歩、それぞれのレイヤーが独立しつつ重なっている。ところが、レイヤーで考えないと、「鉄道」対「道路」と対立的に考えてしまう。その時点でもう間違いです。二項対立で語るのは楽なのですが、レイヤーで考えないと実像はほとんどわからない。 16号線の正体は、地形です。大地と丘陵とリアス式海岸と巨大河川による凸凹地形を通っている。その下にはプレートがある。首都圏は、フィリピン、北米、太平洋プレートがぶつかっている世界的にも稀な複雑な地形です。不可思議な地形が残っている。できたのは12万年前です。 面白いのが縄文時代です。私が保全活動を行ってきた三浦半島の小網代という場所がありますが、ここなどはいわゆる「小流域」、手前が川の源流で、小さな川、谷、海が一つになっている。それは人類における居住の基本単位なのです。屋根に住むと治水の問題が不要になります。足元には清流がある。動物が生活し、植物が豊か繁茂し、果物や穀物が採取できる。水をせき止めると田んぼができる。湿原の下手の干潟に行くと、貝がたくさんとれる。その先に大きな海と港湾、河川交通ができる。尾根は道路です。小流域地形を発見して確保するのが日本の為政者が延々と行ってきたことです。 事情は今とあまり変わらない、だから、居住の基本単位が並んでいたのが16号線沿線です。 そこには軍事施設もできたし、生糸文化もできた。軍事と生糸の中心になったので、富国強兵と殖産興業も16号線エリアに発達した。ちなみに、軍事施設で働いていたのが日本のミュージシャンや芸能人です。日本の芸能界は16号線エリアの米軍キャンプで生まれた。ホリプロもナベプロもそうです。その後、彼らから薫陶を受けたのはユーミンやYMOです。 鉄道資本主義の弊害 最後に身近な例を一つ上げておきましょう。日本のまちづくりは鉄道が主体でした。そのせいで私たちは鉄道資本主義の世界を生きてきた。でも、鉄道の時代はもう終わっている。なぜか。道路の発達と自動車の普及が関係しています。それらは1990年代以降本格化している。まだ30年と経っていません。自動車保有は1996年に初めて1世帯1台になる。日本はアメリカより40年遅れていたのです。 モータリゼーションが急速に進むのは1990年代から2000年代で、16号線エリアにショッピングモールが栄えるようになった時期と重なっている。2000年代です。電車は関係ありません。今は自動車資本主義の時代なのに、官僚も大学人も、「電車脳」のままなのです。電車脳が作動している限り日本の地方の再生は望めない。 たぶん効果的なのは、地方ではウーバー・タクシーの活用でしょう。自動車は各家庭に3台ある。当然空いている人もいる。地元の空いている方に来てもらい、届けられます。バスやタクシーの交通不便が解消できます。 そこで、ぜひ行っていただきたいのは―学生は時間があると思うので―住んでいるところの歴史と地理を足で歩いてみると面白い。ショッピングモールは何があるのか、駅は何があるのか、何でもいい。 この辺りは元荒川がありますね。元荒川が本当の荒川だった。この荒川はどこにつながっているのか。16号線沿いの今、重要な日本の東京の首都圏の防水施設があります。首都圏外郭放水路、元荒川はその近隣にあって、利根川の元源流も入っている。 どちらの川も、元の利根川と元の荒川は、埼玉の誇る巨大モール施設。越谷レイクタウンにつながる。なぜ、巨大レイクタウンがあるのか。水の構造がそこにあるからです。歴史のレイヤーと現在の流通のレイヤーと重ねていくと、埼玉エリアのレイヤーが実に多くあり、首都圏の東京より埼玉のほうが栄えていた時期があるのがわかる。 交通が次第に不便になっている地方も、新しいテクノロジーのレイヤーを導入したり、新しいサービスのレイヤーを導入した瞬間に、むしろ暮らしやすくてコストが安く、安全な場所に変わる。それができるのはテクノロジーの力、そしてリベラルアーツ、「伝えるすべ」です。 その両方の観察眼をぜひ育てていただきたいと思います。本日はありがとうございました。 Profile 柳瀬 博一(やなせ・ひろいち) 1964年静岡県生まれ。東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 教授。慶應義塾大学経済学部卒業後、日経マグロウヒル社(現・日経BP社)に入社。雑誌「日経ビジネス」の記者、専門誌の編集や新媒体開発などに携わった後、出版局にて『小倉昌男 経営学』『矢沢永吉 アー・ユー・ハッピー』『養老孟司 デジタル昆虫図鑑』『赤瀬川源平&山下裕二 日本美術応援団』『社長失格』『流行人類学クロニクル』など書籍の編集を行う。2018年4月より現職。著書に『国道16号線』(新潮社)、『親父の納棺』(幻冬舎)、共著に『インターネットが普及したら、ぼくたちが原始人に戻っちゃったわけ』(小林弘人と共著 晶文社)、『「奇跡の自然」の守りかた』(岸由二と共著 ちくまプリマ―新書)、『混ぜる教育』(崎谷実穂と共著 日経BP社)。 関連リンク 教養教育センターWEBページ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」①~東京工業大学のリベラルアーツ~ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」②~理工系に必須の「伝えるすべ」~ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」③~ものづくりがマーケットを変える~

-

教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」③(全4回)~ものづくりがマーケットを変える~

―特別版②「理工系に必須の『伝えるすべ』」の続きです。 柳瀬博一先生(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授)を講師に招き、2022年11月24日に開催された教養教育センター特別講演会の内容を全4回にわたりお届けします。 「リベラル・アーツ」「教養」。普段、よく耳にする言葉ですが、その定義は実は曖昧です。柳瀬博一先生が講演の中で、『広辞苑』から参照していますが、やっぱり、「よく分からない」。人によって解釈や定義が異なりがちな「リベラル・アーツ」について、時に古代ギリシャまで遡り、時に自身の著作の事例を交えて、目まぐるしく変わる現代に必要な「リベラル・アーツ」について解き明かします。 第3回です。現代はスマホによって、誰もがメディアになれる時代になりました。そのメディアを構成する3つのレイヤー、そして理工系とリベラルアーツのつながりについて紹介します。 【教養教育センター特別講演会 開催概要】 日時:2022年11月24日(木)14:00~15:20 場所:ものつくり大学 大学本部 A3010大講義室 参加者:本学学生、高校生、一般、教職員 約220名 開催方法:オンライン・対面のハイブリッド 誰もがメディア化した さらに言うと、企業も大学もマスメディア化しています。インターネット革命の結果です。東工大のサイトも、もうメディア化を進めていますし、さらにコロナになって誰しもがメディア化するのが当たり前になりました。学生の皆さんも先生方も、Zoomや何かで授業を行ったり情報発信したりする。テレビに出ていることと何も変わらないのです。 誰もがマスメディア化したということです。実際にマスメディア化した個人をさらにテレビが放送する逆転現象まで出てきています。池上氏を撮るZoom講義をテレビ東京が来て取材するという、舞台裏の舞台裏を撮るみたいなことが現実に起きている。 池上氏のZoom講義を取材するテレビ東京 では、それを今起こしている道具は何か。テレビや新聞や雑誌ではない。スマホですね。スマホとネットがあれば誰でもマスメディアになれる。ユーチューブの情報発信、あるいはTikTok、ツイッターはスマホでできる。ネットにつなげれば、誰でもマスメディアになれるのです。 皆さんのお手元にあるスマホには、過去のメディアがすべて入っています。AbemaTVは典型ですけれども、NHKプラス、TVer、全局が何らかの形で行っています。ちなみに、これも日本が遅れています。世界中のテレビ局は、フルタイムをインターネットで見られます。 ラジオはRADIKOやラジオクラウドということで、こちらもほぼ聞けますよね。音楽はSPOTIFYがスタートでしたけれども、アマゾン、アップルなどでも聴ける。要するに、ほとんどすべての曲がもう今スマホで聴けます。 書籍はもちろん、アマゾンを筆頭に電子書籍で読めるし、ゲームも大半はアプリでできる。すべての新聞がアプリ化しています。唯一気を吐いているのは漫画です。小学館、講談社、集英社は去年、一昨年と過去最高収益です。漫画だけは電子のほうに移って、さらに知的財産コンテンツビジネスに変わった。『少年ジャンプ』(集英社)は、1996年に630万部が売れました。2022年の4月でもう129万部です。それだけ見ると、マーケットが激減したと思うのですが、漫画マーケットの売上げは、かつてのピークが4500億円、今は6000億円です。電子書籍も課金ができるようになった。まったく変わったのです。 しかも、ここからスピンアウトした漫画やアニメーションがNetflixやアマゾン・プライムで拡散していくので、知的財産ビジネスの売上が桁違いになっています。雑誌もDマガジンをはじめとして、ウェブになりました。 映画を含む新しい映像プラットフォームとしてNetflix、アマゾン・プライム、Hulu、U-NEXTなど実に多彩です。SNSは従来の手紙や独り言ですね。電話もできる。 メディアは理工系が9割 では、スマホは何か。ハードですね。ハードは本来科学技術の固まりです。 新しいメディアは、コンテンツが先に生まれるわけではない。新しいハードウェアとプラットフォームの誕生によって生まれてくるものです。 古い例で言えば、ラジオ受信機が誕生して初めて人々はラジオを聴けるようになった。ラジオ受信機がないと、ラジオを聴取する構造ができない。あるいはテレビ受像機が誕生して初めてテレビを視聴できるようになった。 ソニーで言うと、携帯カセットテープレコーダーというマーケットはなかった。ウォークマンが先です。概念を具体化することが大切で、マーケットは後からできる。その順番がしばしば勘違いされています。常に具体的なピンポイントの製品からマーケットは広がっている。 同じようにスマホが登場して初めてネットコンテンツをどこでも見られる構造ができる。概念が先ではないのです。具体的なハードウェアが先に誕生したからです。 マーケットを変えるのは常に製品、すなわち、ものづくりです。この大学の名前のとおり、ものづくりがマーケットのゲームチェンジを常時行います。 むしろ、ここ20数年間のものづくりの世界は、決定的に外部化、すなわちアウトソースするパターンが増えました。アップルは自社でほとんど作っていない。アパレル業界に近いのです。ナイキやオンワード樫山、あるいはコム・デ・ギャルソンは自社で製品は作らない。つくっているのは概念です。概念をつくって、設計図を渡して、ものづくりは協力工場に発注しています。トヨタ自動車をはじめ、メーカーは今それを相当行っている。自社でつくっているのはごくわずかです。 例えば、アップルがワールドエクスポでiPhoneの発売を発表したのは2007年です。まだ14~15年しかたっていない。ソフトバンクの孫正義社長が頼み込んで、2008年、iPhone3G、KDDIが入ったのは、東日本大震災「3・11」の後のことでした。2011年10月です。だから、3・11が起きたときは、スマホはまだ誰も持っていなかった。あのとき、さまざまな映像が飛び交いましたけれども、携帯電話によってでした。ユーチューブではなく、ほとんどはユーストリームです。 だから、今のスマホ、ユーチューブの世界はだいぶ前からあるように錯覚していますが、まだ10年もたっていない。最近といってよいのです。ドコモが参入してからまだ10年もたっていない。 では、何がゲームチェンジャーになったか。ドコモ、KDDIもソフトバンクも関係ない。アップルです。アップルがiPhoneという概念を製造して、形にして爆発的に普及させた。グーグルなどが追随して、ギャラクシーなどのスマホを作った。だから、マーケットのほうが製品より後です。これも勘違いされています。順番から言ってiPhoneが先でスマホが後です。 情報生態圏の基盤 メディアは、次の3つのレイヤーからできています。 ハードウェア、コンテンツ、プラットフォームです。ハードウェアは再生装置です。コンテンツは番組その他、プラットフォームは、コンテンツのデリバリー・システムです。この3つがメディアの情報生態系の基本なのです。 ラジオの場合は、ハードウェアはラジオ受信機ですね。コンテンツはラジオ番組です。プラットフォームは放送技術、放送局の仕組みです。テレビも同様ですね。テレビ受像機に替わるだけです。 新聞の場合は、紙の束がハードウェアです。コンテンツは記者の書く記事、プラットフォームは新聞印刷と宅配の流通システムです。だから、ある意味で新聞は究極の製造業です。ほとんどを自社で行っている。 出版社は、ハードウェアは書籍や雑誌の紙の束、コンテンツは記事、小説、テキストです。プラットフォームは出版流通と印刷になります。レイヤー構造から読み解くと、出版と新聞は似て非なるものです。メディアで自社が何も行っていないのは出版です。出版はアイデア・ビジネスなのです。 ゲーム、ハードウェアはゲームソフトとゲームプレイヤーです。プラットフォームは個々のゲーム規格ですね。ゲーム規格によって再生できるゲームが違います。それを行っているのは任天堂、あるいはマイクロソフトのXボックスなどを想起するとよい。 究極にわかりやすいのが、聖書です。聖書は紀元前1400年前です。今から3400年前に「十戒」ができる。このときは粘土板なわけです。粘土板に「十戒」が刻まれている。この場合コンテンツは「十戒」ですけれども、プラットフォームは当時生まれたばかりの文字、ハードウェアは粘土板ですね。「死海文書」になると、羊皮紙にきれいな手書きとなる。ということは、コンテンツは同じです。ハードウェアは羊皮紙、プラットフォームは羊皮紙を作る技術です。 さらに15世紀のグーテンベルグの活版印刷になります。一気に聖書がベストセラーになります。ハードウェアは紙の束になります。コンテンツは同じ聖書です。プラットフォームは活版印刷工房です。それが500年たつと、世界最大のベストセラーになる。 これが電子版に変わるとどうなるか。ハードウェアはキンドルやスマホになる。聖書のコンテンツは変わりません。プラットフォームはキンドルの規格であるインターネットです。スマホになると、今度はアプリになります。ハードウェアはスマホです。この場合もコンテンツは変わらない。プラットフォームはアップル、グーグルのApp storeになったとしても、聖書の中身は変わらないのです。変わっているのはプラットフォームとハードウェアです。 今見ていてもわかりますが、メディアのハードウェアとプラットフォームは、科学と技術の進歩で変わるものです。特にインターネットの時代になって、ハードウェアが一気に進化していきます。ということは、ハードウェアの変化が新しいメディアです。けれどもコンテンツはほとんど変わっていない。優良なコンテンツは、ハードウェアとプラットフォームが変わるごとに、中身を変えずに少しずつ表現を変えているだけで、本質的には変わっていないのです。 結局、どういうことか。前者のハードウェア制作は理工系の仕事なのです。後者のコンテンツは伝えるわざだから、リベラルアーツの産物ということです。これは理工系、文系ではない。ここには理工系、文系、アートなどのあらゆる知識が入っている。 ―特別版④「16号線の正体とリベラルアーツの本質」に続きます。 Profile 柳瀬 博一(やなせ・ひろいち) 1964年静岡県生まれ。東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 教授。慶應義塾大学経済学部卒業後、日経マグロウヒル社(現・日経BP社)に入社。雑誌「日経ビジネス」の記者、専門誌の編集や新媒体開発などに携わった後、出版局にて『小倉昌男 経営学』『矢沢永吉 アー・ユー・ハッピー』『養老孟司 デジタル昆虫図鑑』『赤瀬川源平&山下裕二 日本美術応援団』『社長失格』『流行人類学クロニクル』など書籍の編集を行う。2018年4月より現職。著書に『国道16号線』(新潮社)、『親父の納棺』(幻冬舎)、共著に『インターネットが普及したら、ぼくたちが原始人に戻っちゃったわけ』(小林弘人と共著 晶文社)、『「奇跡の自然」の守りかた』(岸由二と共著 ちくまプリマ―新書)、『混ぜる教育』(崎谷実穂と共著 日経BP社)。 関連リンク 教養教育センターWEBページ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」①~東京工業大学のリベラルアーツ~ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」②~理工系に必須の「伝えるすべ」~ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」④(全4回)~16号線の正体とリベラルアーツの本質~

-

-1200x872.jpg)

教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」②(全4回)~理工系に必須の「伝えるすべ」~

―特別版①「東京工業大学のリベラルアーツ」の続きです。柳瀬博一先生(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授)を講師に招き、2022年11月24日に開催された教養教育センター特別講演会の内容を全4回にわたりお届けします。「リベラル・アーツ」「教養」。普段、よく耳にする言葉ですが、その定義は実は曖昧です。柳瀬博一先生が講演の中で、『広辞苑』から参照していますが、やっぱり、「よく分からない」。人によって解釈や定義が異なりがちな「リベラル・アーツ」について、時に古代ギリシャまで遡り、時に自身の著作の事例を交えて、目まぐるしく変わる現代に必要な「リベラル・アーツ」について解き明かします。第2回は、日本の大学、とりわけ理工系が抱える課題である女子率の低さに始まり、リベラルアーツの源流、そして、リベラルアーツとは何であるか紐解いていきます。【教養教育センター特別講演会 開催概要】日時:2022年11月24日(木)14:00~15:20場所:ものつくり大学 大学本部 A3010大講義室参加者:本学学生、高校生、一般、教職員 約220名開催方法:オンライン・対面のハイブリッド 女子率の低さという問題 日本はトップ大学の女子比率が低いままです。とりわけ理工系は低い。東工大も例外ではありません。世界的でもまれに見るひどい状態です。大学教育がまだ途上にある事実を示している。 誰しもが危機感を抱くべきなのですが、日本の高学歴学生たちもそれが問題とは認識していない。これは日本のどこへ行っても変わりません。 日本がどのくらい遅れているか。データを見ると明らかです。 東京大学でたった19.3%です。京都大学22.5%、一橋大学で28.4%です。これらの数字を見るとおおよそわかりますね。早稲田大学、慶應義塾大学もともに4割に達していません。 では、世界はどうか。世界の大学ランキングを見ると、女子の比率はオックスフォード大学で47%、カリフォルニア工科大学36%、ハーバード大学もほぼ1対1です。スタンフォード大学は46%、ケンブリッジ大学は47%、ほとんど1対1です。MIT(マサチューセッツ工科大学)も4対6です。MITは2000年代に学長と経済学部長がそれぞれ女性でした。プリンストン大学は47%です。UCバークレーは女性が多い。イェール大学も同様です。 興味深いのはジョンズ・ホプキンス大学ですね。世界最高峰の医学部を持つ大学です。女性のほうが多い。ペンシルバニア大学は世界最高峰のMBAを持つ大学です。スイスのETHですら、3割は女子です。北京大学、清華大学も同様です。 こうして見ると、女子比率は、コーネル大学、シンガポール国立大学いずれも、1対1です。デューク大学も女子のほうが多い。 日本の問題がおわかりと思います。東大も京大も東工大も入っていない。問題は深刻です。人口における男女比率は1対1です。男性と女性に生まれついての知的能力差はありません。男性の方が理工系に向いているというのも嘘であることが数多くのデータから証明されております。あらゆる日本の大学がこの異様に低い女子比率を変えなければいけません。東工大では今女性が増える戦略を取り始めています。ご期待ください。 リベラルアーツとは「伝えるすべ」である リベラルアーツ教育についてお話しします。大学に加わって改めて感じたのは、リベラルアーツ、あるいは教養については、案外定義がきっちりしていない、ということでした。 『広辞苑』(岩波書店)に載っている「リベラルアーツ」の定義を参照しましょう。 「教養、教え育てること、社会人にとって必要な広い文化的な知識、単なる知識ではなくて、人間がその素質を精神的・全人的に開化・発展させるために学び養われる学問や芸術」とある。 よくわからない定義です。 リベラルアーツとは、「職業や専門に直接結びつかない教養。大学における一般教養」、こう書いてあるわけですね。これらは、日本の現実を表現しています。要するに、般教(パンキョー)がリベラルアーツだと信じ込まされてきた。 考えてみてください。文科系大学に進むと、生物学や数学や物理学、一般教養として履修しますね。東工大のような理科系大学に行くと、政治学、経済学、哲学、文学は一般教養になる。ということは、学問分野と教養教育、リベラルアーツ教育とは、関係がないことになる。先の『広辞苑』の設定が近い。だから大学生からすると、専門に移るまでにぬるく教わるクイズ的知識みたいなものを何となく教養と思っている。クイズ番組が教養番組として流れているのは、逆に言うとマーケットの認識を正確に反映しているということです。 こういうときは、源流を紐解いてみるのがよい。リベラルアーツの由来は何なのか。 リベラルアーツとは、古代ギリシャの「自由七科」が源流です。2種類あります。言語系3つ、文法・弁証法、あるいは論理学、さらに修辞学です。数学系では4つ、算術・幾何学・音楽・天文学です。リベラルアーツは「アルテス・リベラレス」ですね。 もともと紀元前8年、ポリス(都市国家)が古代ギリシャに生まれたときに、自由市民と奴隷に分かれていました。その頃の奴隷とは、現場仕事に従事する人々です。それぞれの必須知識がパイデイアとテクネーです。学ぶことが違う。パイデイアは、どちらかというと教養のイメージ、テクネーは実学です。 理由の一つは、ギリシャの弁論家イソクラテスが修辞学校をつくったことにあります。その頃は、演説が重視されていた時代だったので、弁舌を磨くための学校ができたわけです。それが修辞学です。さらに、演説のときは比喩を使いこなす必要がありました。古典を見栄えよく用いなければならない。そこで文法を教え、さらに演説で説得力ある美しい論理展開のために弁証法を学ぶ。その段でいくと、弁論術の一環として、先の語学系教育の基盤ができた。アルテス・リベラレスの言語系三科はこれらにあたるわけです。 では、数学系はどうか。かの哲人プラトンです。プラトンがアカデメイアをつくる。イソクラテスとは対照的に、世界は法則に満ちていると言ったのがプラトンですね。そこで、プラトンは算術、幾何学、そして世界の音を分割して数字で表す音楽、そして、地球から見る世界のことわりを探求する天文学です。 イソクラテスとプラトンは互いに反目し合っていたのですけれども、その後、セットにして教えるのがふさわしいということで、ローマ時代になって7科の原形ができる。クアドリウィウム、算術・音楽・幾何学・天文学を四科でクリドル、4つです。文法・修辞学・弁証法を三学、トリウィウムですから3つですね。 上級学校は3つありました。神学部、要は聖職者養成です。ローマ・カトリックが強大な力を持っていたためです。次に法律、政治家養成ですね。そして医学、内科医。まさに教養課程として7科、リベラルアーツの7学科があったということです。 ではこのリベラルアーツ7科とはなんでしょうか。実は全て「伝えるすべ」なんです。 イソクラテスの方は、言葉、物語です。文系的な「伝えるすべ」ですね。すなわち、いかに物語の構造で人に世界をわかりやすく伝えるかに関わっている。 プラトンの方は、数学です。理工系的な「伝えるすべ」です。算術、幾何学、音楽、天文学を使って、やはり人にわかりやすく、論理的に世界を伝える。文系、理工系のそれぞれの方法を使った「伝えるすべ」がリベラルアーツと呼んでいたということになります。つまり「伝える力」、すなわちメディア力です。 メディア力こそが教養の根幹である。池上彰氏や出口治明氏(APU(立命館大学アジア太平洋大学)学長)の本がよく読まれています。これらはお手軽に見えますが、実はそうではない。あの2人の取組みがリベラルアーツの本質を構成している。 一人ではわからないことを、まさに物語と論理で教えてくれているからです。だから、専門家はリベラルアーツの能力を持ち、わかりにくいことを伝えるすべを持つことが必要で、教養とは伝える力にかかっているのです。 理工系はメディアの当事者 そこでメディア論です。私は東工大でメディア論を教えています。 まず、理工系出身者はメディアの当事者であると伝えます。 というのも、理工系出身者が今ますますジャーナリズムの担い手になっている。そもそもメディア仕事は8割が理工系の仕事です。だから、理工系の学生にとって、メディアについて学ぶことは、伝える力、リベラルアーツそのものであり、同時に本業と心得るべきです。これが意外と認識されていません。 では、なぜ当事者なのでしょうか。 大隅良典先生は東工大の教授です。2016年10月のノーベル賞学者です。大隅先生がノーベル賞を受賞したとき、東工大のすずかけ台キャンパスで記者会見が行われています。まさに、メディアの当事者ということだ。まさにリベラルアーツが要求されるわけです。世界の誰よりも詳しい知識を、誰にでもわかりやすく説明することが期待されているからです。 私が徹底的に教えているのは、情報発信の仕方に関わっています。「伝える力」としてのリベラルアーツは理工系の研究者にとって必須の道具です。なぜなら、論文を執筆する、学会発表を行う、研究室でプレゼンする、あるいは経営会議に入って理工系のことがわからない投資家に資金を拠出してもらう、新製品を記者会見でレクチャーする、いずれも説明がきちんとできないと話にならない。すべてメディア当事者の仕事なのです。 さらに言うと、メディア・ジャーナリズムの取材対象としては、好むと好まざるとにかかわらず、アサインされる事案は理工系の人ほど多いのです。研究失敗の記者会見、工場の事故の説明、会社の研究・技術関係の不祥事。典型は福島の原発事故でしたね。東京電力福島第一原子力発電所所長の吉田昌郎氏は東工大の出身者ですが、吉田氏の伝える力が現場を救った。 現下のコロナなどはさらに典型と言ってよい。例えば西浦博氏(北海道大学教授)は、「8割おじさん」で知られますが、「8割」というわかりやすいキャッチコピーで、集団の公衆感染問題を相当に回避できた。マスク着用や人との接触を8割減らすと、指数関数的に感染を減少させられると指摘した。背景には複雑な計算が存在しつつも、キャッチコピーとして「8割」を使ったわけです。天才的な伝える力です。 このような人々は、科学と技術をよく理解した上で、しかもわかりやすく、受け手に目線を合わせて、根気強く伝えた。日本のコロナ対策はいろいろ言われていますけれども、最終的に感染者数・死者数の圧倒的には少なさは紛れもない事実です。専門家がジャーナリストになってくれたおかげです。 理工系の出身者はジャーナリズムにとって必須の存在になっています。というのは、時代の変革期は、テクノロジーの変革期であり、テクノロジーを誰にでもわかるように説明できるかどうかが重大な意味を持つためです。文系出身者がそれを行うのは相当に困難です。理工系出身者がリベラルアーツ力を生かしてメディアになってもらわなければ世の中が困ります。 ―特別版③「ものづくりがマーケットを変える」に続きます。 Profile 柳瀬 博一(やなせ・ひろいち) 1964年静岡県生まれ。東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 教授。慶應義塾大学経済学部卒業後、日経マグロウヒル社(現・日経BP社)に入社。雑誌「日経ビジネス」の記者、専門誌の編集や新媒体開発などに携わった後、出版局にて『小倉昌男 経営学』『矢沢永吉 アー・ユー・ハッピー』『養老孟司 デジタル昆虫図鑑』『赤瀬川源平&山下裕二 日本美術応援団』『社長失格』『流行人類学クロニクル』など書籍の編集を行う。2018年4月より現職。著書に『国道16号線』(新潮社)、『親父の納棺』(幻冬舎)、共著に『インターネットが普及したら、ぼくたちが原始人に戻っちゃったわけ』(小林弘人と共著 晶文社)、『「奇跡の自然」の守りかた』(岸由二と共著 ちくまプリマ―新書)、『混ぜる教育』(崎谷実穂と共著 日経BP社)。 関連リンク 教養教育センターWEBページ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」①~東京工業大学のリベラルアーツ~ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」③(全4回)~ものづくりがマーケットを変える~ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」④(全4回)~16号線の正体とリベラルアーツの本質~

-

教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」①(全4回)~東京工業大学のリベラルアーツ~

柳瀬博一先生(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授)を講師に招き、2022年11月24日に開催された教養教育センター特別講演会の内容を全4回にわたりお届けします。「リベラル・アーツ」「教養」。普段、よく耳にする言葉ですが、その定義は実は曖昧です。柳瀬博一先生が講演の中で、『広辞苑』から参照していますが、やっぱり、「よく分からない」。人によって解釈や定義が異なりがちな「リベラル・アーツ」について、時に古代ギリシャまで遡り、時に自身の著作の事例を交えて、目まぐるしく変わる現代に必要な「リベラル・アーツ」について解き明かします。第1回は、柳瀬博一先生が在籍する東京工業大学のリベラルアーツ教育の歴史、特徴的なカリキュラムについて紹介します。【教養教育センター特別講演会 開催概要】日時:2022年11月24日(木)14:00~15:20場所:ものつくり大学 大学本部 A3010大講義室参加者:本学学生、高校生、一般、教職員 約220名開催方法:オンライン・対面のハイブリッド 東京工業大学のリベラルアーツ教育 私が現在在籍する東京工業大学は、リベラルアーツ研究教育院を2016年から開設しています。国立大学でリベラルアーツを冠に持つ学部・学院は、東工大が初めてかもしれません。 私は日経BP社という出版社で、記者、編集者、プロデューサーの業務に携わってきました。メディアの現場に身を置いてきました。その私がご縁がありまして、2018年から東工大のリベラルアーツ研究教育院に参加することになりました。現在は、テクノロジーとメディアの関わりあいについて、学生たちに教えております。 まず、東工大がどのような教養教育を行っているのか、大きな特徴は、教養教育を1年生から修士、博士課程で一貫して行うこと。大学の教養課程って、普通1年生2年生でおしまいですよね。東工大は学部4年、修士2年、さらに博士課程でもリベラルアーツ教育を施しています。 改革以前から、東工大はリベラルアーツ教育ではしかるべき定評を得てきた大学です。特に戦後新制において、東京大学をしのぐほどに進んでいるとされた時代がありました。そのときは小説家の伊藤整、KJ法で著名な川喜田二郎など日本のリベラルアーツの牽引者となる人たちが教鞭をとっていました。比較的近年では文学者の江藤淳氏がその列に加わります。 1990年代、大学の実学志向が強くなったときに、教養教育部門は、あらゆる大学で細っていった。その反省もあって、2000年代から再び大学の教養教育を見直す趨勢の中で、リベラルアーツ教育復権の旗印のもと東工大が目指したのは、いわゆるくさび形教育、教養教育を必須とする授業構成になります。 そのために、環境・社会理工学院をはじめさまざまな「縦軸」の大学院と学部をセットにした学院が設立され、他方で「横軸」だったリベラルアーツ研究教育院を組織として独立させた。現在60数名の教員が在籍しています。 もう一つ興味深いのが、東工大は理工系の大学ながらも、学部生が、リベラルアーツ研究教育院の教員のもとで研究を行う道が用意されています。大学院では、社会・人間科学コースが設置されており、人文科学系の学生が多く在籍しています。他大学や海外から進学してくる人もいれば、社会人入学の方、そして学部時代は東工大で理系だった学生もいます。私のゼミも昨年度の学生は東工大の内部進学者でした。情報工学を学んだあと、2年間みっちりテクノロジーとメディアの革新について素晴らしい修士論文を書き上げて、修了しました。最近、サントリー学芸賞を取った卒業生も、この大学院からは出ております。東工大というと理工系のイメージが強く、事実理工系の大学なのですけれども、リベラルアーツからも専門家も育っています。 先鞭をつけた池上彰氏 東工大がリベラルアーツ教育を復権させようと考えたのは2010年代初頭からとなります。このときに基盤を固められたのが哲学の桑子敏雄名誉教授、そして2022年春までリベラルアーツ研究教育院初代学院長を務められた上田紀行教授でした。その折に、大学の目玉になる先生を呼ぼうと考えた。しかも、純粋なアカデミシャンではなくて、リベラルアーツを広く豊かに教えられる外部の先生を呼ぼうということになったのです。白羽の矢が立ったのは池上彰氏でした。 リベラルアーツ研究教育院では、大学入学と同時に全学生が「立志プロジェクト」を受講します。2019年までは、大講堂で池上彰さんや外部から招いた専門家が講義を行いました。ここ3年はコロナ禍に対応して、動画配信で対応しています。これまでに劇作家の平田オリザ氏、水俣病のセンターの当事者の方など多彩な方が壇上に上がり講義を行っています。 次の週は、大学としては珍しいことですが、クラスを作るのです。27~28人を40組、リベラルアーツの先生全員が担任を持ちます。グループワークを行って、登壇者の話を批評的に論じるのです。グループワークでは自己紹介を行い、互いの人となりを知った上で、授業のサマリーをまとめて発表する。計5回繰り返し、最終的にこの大学で何を学びたいのか、つまり「志」を提出してもらい、まとめて発表する。大切なのは、必ず発表を伴うものとすることです。これが立志プロジェクトの「少人数クラス」の基本進行デザインです。 しかし、これで終わりではありません。3年生の秋には「教養卒論」の授業があります。普通、3年生になったら専門課程に進んで、教養科目の授業はおしまい、という大学が多いと思います。東工大は3年生全員が秋冬の15回の授業で、自分のこれから進む分野や興味と3年間で身につけた教養を掛け算して1万字の「教養卒論」を書いてもらうのです。最終的に優れた論文は表彰します。翌年夏には教養卒論の発表会を大講堂で行います。相当数の学生が集まります。見栄えのするパワポを準備して、本気で発表に臨む。 教授陣の紹介サイト それともう一つ、私が東工大に移籍して取り組んだしごとについてもお話しておきましょう。それは大学の教授陣の紹介サイトをつくることでした。日本の大学は公式の教員プロフィールが一覧で見られるサイトがあまりないんです。これは私がメディアにいた頃から、疑問に思っていたことでした。企業もIR関連情報のところに役員の詳しいプロフィールが載っていないことがあります。企業のIRで重要なのは、経営陣の顔が出ていること、人柄がわかること、活動内容がクリアであることです。つまり、経営陣自体がコンテンツになっていなければならない。 では、大学はどうか。大学における最大の財産は―最終的には学生ですけれども―入学時においては教授陣ですね。メディア出身の特技を生かして東工大のリベラルアーツ研究教育院のインタビューサイトをつくりました。インタビューも私が行っています。 全ての先生方を平等に見せるように心がけました。先生方の研究内容、教育の取組み等々、いわば小さな「私の履歴書」のようなサイトを一覧で見られるようにした。これは好評でした。実際に外部の方々が東工大の先生にアプローチしたい、インタビューしたい、相談に乗ってほしいというとき、有効に活用していただいています。 ―特別版②「理工系に必須の『伝えるすべ』」に続きます。 Profile 柳瀬 博一(やなせ・ひろいち) 1964年静岡県生まれ。東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 教授。慶應義塾大学経済学部卒業後、日経マグロウヒル社(現・日経BP社)に入社。雑誌「日経ビジネス」の記者、専門誌の編集や新媒体開発などに携わった後、出版局にて『小倉昌男 経営学』『矢沢永吉 アー・ユー・ハッピー』『養老孟司 デジタル昆虫図鑑』『赤瀬川源平&山下裕二 日本美術応援団』『社長失格』『流行人類学クロニクル』など書籍の編集を行う。2018年4月より現職。著書に『国道16号線』(新潮社)、『親父の納棺』(幻冬舎)、共著に『インターネットが普及したら、ぼくたちが原始人に戻っちゃったわけ』(小林弘人と共著 晶文社)、『「奇跡の自然」の守りかた』(岸由二と共著 ちくまプリマ―新書)、『混ぜる教育』(崎谷実穂と共著 日経BP社)。 関連リンク 教養教育センターWEBページ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」②(全4回)~理工系に必須の「伝えるすべ」~ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」③(全4回)~ものづくりがマーケットを変える~ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」④(全4回)~16号線の正体とリベラルアーツの本質~

-

【知・技の創造】日本の原風景

JR高崎線・吹上駅からものつくり大学(行田市)に至る開けた田野の中ほどに「真摯さの道」がある。上越新幹線の高架へと続く200メートルほどの農道である。ことに夕景は美しく、清明な上州の山並み、時に富士の高嶺さえ仰ぐことができる。 JR吹上駅からものつくり大学に至る「真摯さの道」(筆者撮影) そこはマネジメントの父・ドラッカーの翻訳者で日本での分身ともされた、今は亡き上田惇生先生(ものつくり大学名誉教授)が、integrityの訳語を想起した道である。上田先生は若き日俳句に親しんだ人でもあり、一つの語彙が浮かぶのを忍耐強く待ち続け、ついに大学からの帰路、この道で「真摯さ」を呼び寄せたのだった。 ドラッカー(左)と上田惇生名誉教授(右) 生前の上田先生とこの道を歩いたことがある。心の内で生きる諄朴な日本の原風景そのままであり、原語の熱源を不思議なほど直にとらえることができた。 ドラッカーの遺産 現在世界はコロナ禍に際して、新しく文明社会を始めなければならないほどの分水嶺《ぶんすいれい》に立たされている。その点で、晩年のドラッカーが「テクノロジスト」というコンセプトを残してくれたのは、とりわけ日本人にとってかけがえのない遺産であった。 テクノロジストとは巧みにものを作る人というのみではない。ものを作るとは、言うまでもなく高度な精神によって統合された仕事である。ものづくりを外側から眺めると一つの行動だが、その実相は一人ひとりの内面で営まれている。 昨今DX(デジタルトランスフォーメーション)やAI(人工知能)が大流行である。だが、高度に組織化された情報も、最終的に実行するのも人間なら、享受するのも人間である。いや、かえってテクノロジーの進展するほどに、人間の存在感は増していくはずである。 教養あるテクノロジストのために 本年度新設されたものつくり大学教養教育センターは、テクノロジストのための教養教育を掲げている。教養というと書物が想起されるが、そればかりではない。それは徹底した知と行の合一の道である。そうであるならば、手早く片付けてしまうわけにはいかない、一生を賭けた大事業となるだろう。 ドラッカーはテクノロジストのもつべき一種の社会的知性としても、「真摯さ」を重視していた。その証拠に、彼は頭脳の明晰さよりも、真摯さの方を重く見て、個が現実社会を生き抜いていく上でよほどあてになると述べている。それは、生きるという根底的な理由と結ばれた精神的王道でもあったことに思いが至る。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 教養教育センターWEBページ

-

【知・技の創造】D2C時代のものづくり

「D2C」の潮流 皆さんは「D2C」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?「D2C」とは「Direct to Consumer」(消費者に直接届ける)の略で、米国を中心に流行が始まっている新しい製品の販売、消費の動向です。「D2C」ブランドの特徴は原則小売店を介さずに、製造者が自社のwebサイトから直接消費者に販売する形態にあります。 「D2C」を代表するブランドとしては寝具の「Casper」、眼鏡の「Warby Parker」、日本でも若い世代を中心に支持を集めている、スニーカーの「Allbirds」などが挙げられます。 ではこれらの製品ジャンルは既に多くの製造者が古くから製品を供給しているにも関わらず、なぜこうした新興のブランドが誕生し消費者の支持を集めているのでしょうか。その背景にあるのはSNSの存在とサスティナビリティ(持続可能性)意識の普及にあると考えられます。 「Instagram」などのSNSの普及は、自分の持ち物を世界中の多くの人に見てもらう機会を生み出しました。それに従い、高価なものを自慢するのではなく「自分らしい」ものを選びたいというニーズ、そしてものを買うからにはそれを選んだ「確かな理由付け」が欲しいというニーズが消費者から求められるようになりました。 それに対し、例えば前述の「Warby Parker」は無償で5日間、5種類の試着用眼鏡を消費者の自宅に送付し、消費者はそれを試着してSNSに投稿し、その反応を見て自分に似合う眼鏡を選ぶ。といった新しい消費のスタイルを生み出しました。 そして「Allbirds」のスニーカーは、製品の製造から廃棄されるまでのCO2排出量を製品毎に公表し、消費者が出来るだけ環境負荷の少ない製品を選択できる仕組みを作っています。製品を購入し消費する以上、地球環境に対して何らかの悪影響を与えることは避けられませんが、このサスティナビリティに出来るだけ配慮してものづくりを行う企業姿勢が、環境意識に敏感な若い世代の支持を集めている理由であるといって良いでしょう。 こうしたD2Cの流行から考えられることは、消費者向けの製品開発は「小品種、大量生産」から「中品種、中量生産」、さらに「多品種、少量生産」の潮流へ向かっているということです。 これからの「ものづくり」教育 ではこの潮流に対して「ものづくり」教育はどのように応えていくべきでしょうか。「多品種、少量生産」の製品開発のためには、消費者個々のニーズを汲み取り、それをデザインに落とし込むユーザーリサーチ技術の研究や、サスティナビリティに配慮した素材を活用したデザインの研究が必要です。また少量生産に適した新しい生産プロセスの研究、あるいは手作りのプロセスによるものづくりの復権が考えられます。 従来「理系は人間の行動に対する想像力が弱く、文系は科学技術の進歩に対する理解力が足りない」と言われてきました。しかしこれからのものづくりに求められるのは、文理の枠を超えて消費者の行動、ニーズを理解した上で、最新の科学技術の進歩を享受した製品開発が出来るクロスオーバー型の人材であると言えるでしょう。ものつくり大学では2022年度より「教養教育センター」を設立し、従来の強みを活かしつつ分野をクロスオーバーする知を身につけた人材育成を目指しています。D2C時代のものづくりを切り拓く本学の教育展開にご期待ください。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2022年10月7日号)掲載 Profile 町田 由徳 (まちだ よしのり) 教養教育センター・情報メカトロニクス学科准教授 東京造形大学デザイン学科卒業後、デザイン事務所勤務、岡崎女子短期大学准教授等を経て、2020年より現職。専門はプロダクトデザイン。 関連リンク 教養教育センターWEBページ 情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【埼玉学④】『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』を公開当日に観に行くということ

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。埼玉学第4回は、井坂教授が『翔んで埼玉-琵琶湖より愛をこめて』公開日に浦和パルコ映画館にて、埼玉学徒の皆さまと鑑賞したことを受けて、埼玉学の問題提起を述べていきます。 埼玉とは「悲劇のイデア」である 映画『翔んで埼玉2』の2023年11月23日公開に先立ち、『東京新聞』から埼玉の県民性についてコメントを求められた。私は公開当日にこの映画を見ることができたので、今となっては私の話したことはたいした意味もなくなっているのだが、ごく簡単な感想をお話して、埼玉学の問題提起に代えたいと思う。もちろん私は映画について立ち入った話をしようと思うのではないし、そんなことは専門家でないからできもしない。ただごくおおざっぱに、映画に表れた埼玉の特性についてお話ししようと思う。というのも、埼玉とは特定の土地よりも、一つの「悲劇のイデア」だからなので、この点は今日いろいろな理由から曖昧になっており、このことを明らかにすることがさらに大きな視点を獲得するうえで大事だと考えているからだ。『翔んで埼玉』が公開されたのは2019年のことだった。この作品は埼玉そのものというよりも、埼玉のイメージに着目して、その特性を新しい見方によって蘇生させることに成功した。これは埼玉に伴うおそらく近代以降の一大イノベーションとさえ言える。もちろん映画で描かれる台詞や情景は、逆説、独断、憶測、諧謔に満ちている。だが、私が映画を数度見て結果として覚えることになった「異常な感動」は、埼玉に関する動かしがたい何かを教えていると思った。『翔んで埼玉』が一つの娯楽映画を超えた何かを持っているのは、多くの人が「はじめは笑っていたが、最終部では思わず涙した」とコメントしていることからも明らかだろう。ちょっと聞くと反語に受け取られるが、それは埼玉が様々な側面で二つの勢力の葛藤を知らず身に帯びている事実を示唆している。ここで言う二つの勢力とは、主として埼玉の地形と地政に由来している。改めて埼玉を地図で確認してみると、接する都道府県は7つ。異常な数である。とくにあの長野県とも一部接している事実は埼玉県民にさえ知られているとは言えまい。 とりわけ北の群馬、南の東京都の県境が圧倒的に長大である。これは、東京という近代日本の象徴と群馬という近世権力との間に横たわる、よく言って通路、悪く言えば「玄関マット」の役割を埼玉がはからずも果たしてきた事実を示している。南北の文化・文明的差異に加えて、中央に縦走する台地を境目として、東西の山・川の地形的コントラスト。これらの異なる勢力が常時綱引きしている構図である。そのぴんと張り詰めた綱の上に埼玉が乗っている格好である。自己イメージ形成に葛藤をもたらさないはずがない。もちろん、映画はどこかでそのことを念頭に置いて、スタイリッシュかつコミカルに主張しているのであって、シーンの一つひとつは、すでに埼玉県の心中の風景を映像化したものにほかならない。そこでは、「埼玉には際立ったものが何もない」との一般の主張を覆す証拠がふんだんに存在している。『翔んで埼玉』が取り扱うのは、表面的には喜劇である。しかしその実、悲劇の本質を余すところなく表現している。ニーチェは『悲劇の誕生』において、「悲劇とは人生肯定の最高の形式」と述べている。悲劇とは、何かの不足によって起こされるものではない。むしろ何かの過剰によって惹き起こされている。主人公の麻実麗(GACKT)は、埼玉県民の素性を隠し、東京都民を圧倒的に凌駕する「都会指数」を発揮しながら、彼は進んで埼玉解放戦線の活動に身を投じ、苦節の末にその試みに成功するのが『翔んで埼玉』のストーリーである。彼は同胞たちの災厄を進んで引き受けている。その姿勢が何より悲劇的である。このように空気を読まずに地雷を踏んでしまう人。そのような人を世間では「ダサい」と呼ぶ。 「ダサさ」を愛さなくてはならない 映画館で配布されたカード。当日浦和では映画公開を知らせる号外も配布された。 およそこのような悲劇の肯定は、巷間埼玉に対して発せられる凡庸さや冗長さ、無気力、無関心とはまったく異なる。むしろ、麻実麗に見られるのは、生命の過剰であり、悲劇の精神の遂行である。意志と希望の挫折からくる不条理への愛である。『東京新聞』の取材で私は埼玉の県民性について問われたわけだが、語っているうちに私は県民性について自分が話しているのでないことに気づいた。埼玉のうちにある精神の断片を拾い上げたい気持ちになったのだ。埼玉の中に表現される縦横の衝突・葛藤は、自己イメージ形成でも大事な役割を果たしている。この衝突によってついに「ダサい」という非常に輝かしい境地に到達しえたということだ。偉大な存在に共通するのは、アイデンティティ獲得の疎外からくる絶えざる緊張である。心内に深刻な葛藤があるなら、それから目を覆ってはならないし、耐えるだけでもいけない。その葛藤が何を教えるかに目を凝らさなければならない。さらには進んで、「ダサさ」を愛さなくてはならない。これはいわば日常生活に身を浸した者の率直な決断なので、多くは無自覚であって、奇をてらった結果ではない。葛藤に伴う日常が、この生活態度に埼玉県民を導いたのだ。もちろんこういう考えは、アイデンティティの確立にはおよそ不向きである。都会に屈すれば、ただの植民地になるだろう。田舎に甘んじていれば、進歩の可能性はなくなるだろう。埼玉県はどちらでもない。まさにこの中途半端な状態を肯定するならば、進んで世間の図式的な都会とか田舎とかといった区別を越えた一次元高い自己認識を獲得しなければならない。 なぜ寛容なのか 記者からの質問は、「なぜ埼玉県民はかくも露骨にディスられても、それを寛容に受け止めるのか」というものだった。私はそれに対して、「アイデンティティの先延ばし」を習慣化しているからではないかと答えた。あえて言えば、現代においてアイデンティティの獲得はあまりにも強調され過ぎていないか。それはそれほどまでに重要なことなのか。かえって人の世を生きにくいものにしていないか。個と環境との合一は、人から貴重な内省の機会を奪っているのではないか。そもそも県民性など取るに足りないものではないか。確かに埼玉県の評価をランキングで見る限り、芳しいものではない。47都道府県のうち下から何番目。ただし、注意しなければならないのは、埼玉県民が戦っているのは他県ではなく、自己自身であるということである。『翔んで埼玉2』の話に戻る。一体、映画(フィルム)とはもともと映像化されたドキュメントという意味の言葉である。その意味からすれば、この作品は一見洒落に過ぎないようでありながら、一貫して存在してきた埼玉県民の精神的来歴を純粋に映像化したドキュメントと言ってよい。登場人物を見る限り、演出はスタイリッシュで、嫌味な芝居が演じられているようには見えない。いわゆる悪い洒落ではなく、良い洒落になっているのは明らかだ。埼玉県民はあたかも自らが脚本を書き、演出し、芝居をしているかのように感じさせる吸引力がそこにはある。事実、ほとんど一本の作品を演じきったかのような清々しい解放の表情を私は浦和パルコの観客に見た。『翔んで埼玉2』では、滋賀をはじめアイデンティティの獲得を妨げられ、延期することを定められた他県との共闘が展開される。それは埼玉県民にとって悲劇の結末をもたらすものではなかった。観終わった後の観客には、どことなく救済されたかのような、えもいわれぬ表情が浮かんでいた。さすがにすすり泣きこそ聞かれなかったものの、押し黙った苦痛に言葉を与え、苛まれた魂の奥に未来を見たごとき自由のまなざしがそこかしこにあった。 あえて定義しない勇気 おそらく、この映画はアイデンティティ確立を迫る嵐のごとき風潮の中、途方に暮れた人々にとっても解放をもたらしたことだろう。だから再び言いたい。自己の確立はそんなに偉いものなのか。むしろ一般の趨勢に抗して、どこまでも自己を定義したくなる欲求の外側に立ち続けようとする態度の方がよほど強靭でしなやかな精神力を必要とするのではないか。その証拠に自己を確立したと主張する国や地域、組織、人ほど、他者との闘争に明け暮れているのではないか。つまるところ、ディスられてもけなされても、埼玉県民の自己定義は未来にある。それは永遠の旅路を歩もうと決意する点で、「君だけの永遠の道をひたすらに歩め」(ニーチェ)と説くロマン主義的態度に通じている。これは不毛なマウント合戦に加わらず、またかりそめの「アイデンティティ」の安酒に身を任せるのでもなく、つねにただ薄い笑みをもって超然と自己に邁進する姿勢である。そういうところが、埼玉県民に争いを好まぬ「しらこばと」の平和的態度をもたらした理由と思われる。『翔んで埼玉2』はその意味で、前作に続く天啓であった。「人は最も自分がよくできることを知らない。強みとは持ち主自身によって知られていない」とはマネジメントの父ピーター・ドラッカーの言である。埼玉県民はこの映画によって、はからずも自分が最もよく行ってきたことのみならず、自己の心内で営まれた果てしない物語を知ることになる。あるいはおおげさに聞こえるだろうか。 行田市古代蓮展望タワーをしみじみと眺める。意外に高い。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・東京新聞 TOKYO Web「ディスられても笑いに 埼玉の強みとは『翔んで埼玉』続編23日公開」・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口・【埼玉学③】秩父-巡礼の道・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学③】秩父--巡礼の道

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 今回は、秩父の土地に宿る精神に思いを馳せます。 秩父がある 「埼玉県に何があるのですか?」--あなたはこう問うかもしれない(あるいは問わないかもしれない)。私ならこう答えるだろう。「埼玉には秩父がある」と。秩父というと誰でも思い出す、巡礼。そうと聞くと、これという理由もなしに、心の深層にかすかなさざ波が立つ。なぜだろう。なぜ秩父。なぜ巡礼。 東京に隣接した埼玉からすれば、秩父はその無意識に沈む無音の精神空間を表現しているように見える。だがそれはごく最近、近代以後の現象である。なぜなら埼玉はその空間的存在論からすれば、初めから巡礼の地だったからである。これはうかつにも注意されていないように思える。秩父は、その意味で土地というより、霊性をそのまま差し出してくれる、埼玉の奥の院だ。巡礼は、元来霊的な情報システムである。それは現代人工的に編み上げられた新しい情報システムを突き破ってしばしばその顔を表す。高度な情報の時代といっても、霊性が土地ときっぱりと切り離されてしまうことはないし、また霊性を伴って初めて土地の特性は人々の意識に入ってくる。もともと埼玉のみならず、技術と霊性とはいわば二重写しをなしている。埼玉では常にそれらは密接不離の絡み合いとして現在に至っている。言い方を変えれば、日常の陰に潜んで裏側から埼玉県民の認識作用に参画し、微妙な重心として作用している。そのことを今年の夏に足を運んで得心した。 旅の始まりは秩父線 霊道としての秩父線 秩父に至る巡礼路は今は鉄路である。熊谷から秩父線に乗ると、人と自然の取り扱われ方が、まるで違っていることに気づく。訪れる者の頭脳に訴えるとともに、感覚として、ほとんど生理的に働きかけてくる。平たく言えば、「びりびりくる」のだ。秩父線ホームには意外に乗客がいる。空は曇っているけど、紫外線はかなり強そうである。初めはまばらに住宅街やショッピングモールが目に入るが、いつしか寄居を越える頃にもなれば山の中を鉄路は走る。時々貨物列車とすれ違う。ただの列車ではない。異様に長く、貨車には石灰石がぎりぎりまで小器用に積み上げられている。それは精密で美しい。武甲山から採掘されたのだろう。やがて長瀞に到着する。鉄道と言ったところで、近代以後の枠にはめられた埼玉の生態を決して表現し尽くせるものではない。ところで埼玉と鉄道の関係はほとんど信じられないくらい深い。いや、深すぎて、埼玉に住む多くの人の頭脳の地図を完全に書き換えてしまってさえいる。現在の埼玉イメージのほとんどは鉄道によって重たいローラーをかけられて、完全にすりつぶされてしまったと言ってもいいだろう。地理感覚を鉄道と混同しながら育ってきたのだ。鉄道駅で表現すれば、たちまちその土地がわかった気になるのは、そのまま怠惰な鉄道脳のしわざである。そんな簡単な事柄も、巡礼と重なってくるといささか話が違ってくる。秩父線は埼玉の鉄道の中ではむしろ唯一といってよい例外だ。この精神史と鉄路の重複は、肉眼には映らないが、長瀞に到達してはじめて、心眼に映ずる古人の確信に思いをいたすことができた気がする。こんなに気ぜわしい世の中に生きているのだから、たまには旧習がいかに土地に深く根ざしたものであるか、現地に足を運んで思いをいたしてもばちは当たらないだろう。そこには埼玉県の日常意識からぽっかり抜けた真空がそのまま横たわっていたからだ。 山中の寺社には太古の風が吹いていた 長瀞駅から徒歩10分程度のところに宝登山神社がある。参道を登っていく先からは太鼓が遠く聞こえる。それが次第に近づいてくる。この神聖性の土台を外してしまっては、土地の神秘に触れることはできない。どれほど都市文化と切り結ぼうとも、最深部では歴史からの叫びがなければ文化というものは成り立たないからだ。それらは住む人々がめいめい期せずして持ち寄り差し出しあうことで現在まで永らえている何かでもある。 それがどうだろう。現在の「埼玉」という長持ちに収まると、何か別のイメージに変質してしまう。そこにしまい込まれているのは、このような素朴な信仰や習俗であるに違いない。奥の稲荷を抜け、古寺の境内にいつしか立ち入ると、そこは清新な空気に支配された静謐な一画である。赤い鳥居はほとんど均等に山の奥まで配分されている。古代の神々の寓居にばったり立ち入ってしまったかのようだ。 どんなに慌ただしい生活をしていたとしても、ときには果てしない歴史や人の生き死にについて問うくらいの用意は誰にでもあるだろう。埼玉の中心と考えられている東京都の隣接地域では、こんな山深いエリアが埼玉に存在していることなどまず念頭に上らないのがふつうである。いわば埼玉県の東半分は生と動の支配する世界であるが、西半分からは死と静の支配する世界から日々内省を迫られていると考えてみたらどうか。モーツァルトの『魔笛』のような夜と昼の世界--。 生と動もこの世にあるしばらくの間である。しかし、死と静はほとんど永遠である。このような基本的な意識の枠組みが、すでに埼玉県には歴史地理的に表現されている。 荒川源流 徒歩で駅まで戻って、今度は反対側の小道を下りてみた。商店には笛やぞうりなどの土産が並ぶ。坂の突き当りで、長瀞の岩畳をはじめて見た。そのとき、荒川という名称の由来を肌で感じた気がした。ふだん赤羽と川口の間の鉄橋下を流れる荒川は見たところ決して荒くれた川ではない。きちんとコントロールされ、取り立てて屈託もなしにたゆたっているように見える。源流に近い秩父の荒川を目にしたとき、古代の人たちが何を求めていたか、何を恐れていたかがはっきりした気がした。私は源流にほど近い荒川の実物を前にして、人間の精神と自然の精神との純粋な対話、近代の人工的な観念の介入を許さぬ瞑想に似た感覚に否応なく行き着いた。気づけば、私は広い岩の上に横になっていた。どうも土地の神々の胎内にいるような気分になる。それは土地の育んできた「夢」なのではないか。そんな風にも思いたくなる。少なくともそこには都市部の明瞭判然たる人間の怜悧な観念は存在しなかった。おそらく土地の精神とは比喩でも観念でもない。それは勝手にひねり出されたものではなかった。古代人の中では、主体と客体などという二元論はなかっただろう。ただ荒く呼吸して大地から湧出する滔々たる水流と一体になっていただけだろう。それを知るのに学問もいらないし、書物もいらない。古人の生活に直接問いかけるだけの素朴な心があれば十分だ。きっと昔の人は、現実と観念の対立をまるで感じていなかったに違いない。自然全体のうちに人はいるのだし、人の全体のうちに自然はあるというのが、彼らの生きていく意味だったのだ。彼らは、自然が差し出してくる何かを受け取るポイントを特別な場所として認知した。このような自己を取り巻く自然が十分に内面化された場所、自己とはかくのごときのものであり、かくあるべきものであるという場所で、彼らはあえて祭祀を行ったに違いない。 寝転んで川風に吹かれてみれば、土地の精神を支えているのは、存在と切り結ぶ自然感情であることは、明らかなように思える。秩父にあるのは論理ではない。言葉でさえない。あえて言えばそれはとてつもなく古い体験である。それがうまく言葉にならないというそのことが、かえって一種の表現を求めてやまない、どこかくぐもった呼び声として内面にこだましてくる。 「埼玉には何もない」などと気楽に自嘲し、ごく最近つくられた観念に戯れることしかできないのはあまりにさびしいことだ。何もないのではない。正体を見極めがたいほどに果てしなく、あまりに何かが「あり過ぎる」のだ。 長瀞の岩畳に横になり、江風に吹かれてみる Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口

-

【埼玉学②】吉見百穴――異界への入り口

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 今回は、埼玉県比企郡吉見町にある古墳時代の末期(6世紀末~7世紀末)に造られたとされる吉見百穴を訪れ、その不思議な魅力に触れていきます。 埼玉の不思議なもの 古人の建造物は、石や土、木とは限りません。岩の壁面に穿たれた「穴」もあるからです。吉見百穴の存在を最初に私に教えてくれたのは、学研という出版社が刊行していた「まんがひみつシリーズ」でした。シリーズ発刊は1972年だから、ほぼ半世紀前になります。自然や社会について子供でも理解できる工夫を見ると、仕事は丁寧、文章は達意、じつに卓越したクラフツマンシップの発揮された本に仕上がっています。 思わずため息が出るくらい、よくできたシリーズでした。たとえば、「野球」「切手」「宇宙」「からだ」「昆虫」など子供にとっては何ともいえず心惹かれるテーマ。実に軽快な手さばきで、面白おかしく編み直していく。私もかつては編集の仕事をしていたのですが、大いに脱帽させられたものでした。 とくに気に入っていたのは、『日本のひみつ探検』(「学研まんがひみつシリーズ29」)です。今みたいにスマホもネットもなかったので、暇さえあれば目を落としました。ただめくるだけのときにもありました。各ページ欄外には一つずつ「豆知識」が配されて、それだけで心が揺らめくのです。日本の地殻変動の目覚ましい働きから、自然的造形や名所旧跡などをとても親しげに、子供に寄り添って示してくれる。鬼の洗濯板、琵琶湖、青木ヶ原樹海、天橋立など、神秘の予感に彩られた地名はたぶんこの本で知ったと思います。 子供の頃の愛読書 一つが吉見百穴です(確か本には「ひゃっけつ」とルビが振られていた記憶がありますが、「ひゃくあな」が一般的のようですね)。古代の旧跡が自分の住む埼玉県にあるというので、根拠なく湧いてきた誇らしい気持ちだけは覚えています。いつか訪れてみたいと思いました。ですが、埼玉県民を悩ませる複雑怪奇の鉄道事情も相まって、訪れることができずに今日に至ってしまいました。(余談となりますが、私の勤める行田市の大学から隣町・加須市の実家に行くのに、高崎線の吹上駅まで15分、一度大宮まで出て宇都宮線に乗り換えて栗橋まで約1時間、徒歩で15分と計90分かかります。ちなみに、同地点から新宿までとほぼ同じ時間です。あるいは所沢あたりに出ようと思ったら、東京より遠い) 百穴を訪ねてみた 鴻巣駅からバスが出ていることは聞いていました。初夏の汗ばむような暑い日、吉見百穴を訪ねてみました。とにかく長い荒川の橋を抜けていきます。対岸まで続く緑の農地を眺めるともなく眺めながら、表れては消える田野や林と心の中で対話していると、唐突に現れたのが吉見百穴でした。日本の昔から名勝や景勝と言われている地はたいていは素朴な演出が施されているのが常ですが、完全にむき出し、空に向かって露出しています。 異様な無数の穴は唐突に現れる 川一つ隔てた向こうの灰色の岩壁には、蜂の巣のように詰まった感じの穴が目に入る。現代でいうところのカプセルホテルを思わせるところがあります。異様な穴がある時代に突如として出現したのに、どのような事情があったのは、私にはわかりません。実は、この疑問はすでに『日本のひみつ探検』を読んだ頃から私の頭を占めていました。 穴の用途については二つのまったく異質の説が存在していました。一つは、コロボックルの住処とする住居説、もう一つは墓所説です。両説は、考えるほど不明瞭になる気がします。ある時代にこのような構造物の突如とした出現について、どのような詳細があったのか、私は知りません。というか、知りたくもない。かくも得体の知れない穴についての説明など、どんな本を読んでも、人から聞いても、とうてい自分を納得させる自信がないからです。 異様な300の目 私はひたすら穴ばかり凝視していました。私のごとき素人には見当もつかないながらも、何か理解を求めてやまぬ生き物のように私には感じられました。あるいは、近くを流れる川向こうの平地の動静を監視している諜報施設のようにも。いずれにしても、近代に汚染された頭脳では及ばない、神妙な調和が付随するのは間違いなく、いつまでも見ていても見飽きることがなかった。これが本当のところです。見ているうちになんだか見られているのはこちらのほうではないか、そんな不気味な感覚に支配されるのです。穴の中に入ってみました。入口は大人一人がやっと入れるくらい、ひんやりとしている。 穴の一つに入ってみる 岩の壁面に穿たれた穴は300を超えるという。百とは「数の多さ」を意味する寓意でしょう。現実はその寓意をはるかに上回っている。しかもただの穴と言っても、300以上の穴を硬い岩壁に穿つ作業が生半可でない以上、何らかの強い意志と固く結ばれていないわけがない。思いつきの気まぐれでないことは確かでしょう。 もちろんその意思が何なのか、どこに通じているのかは私にわかるはずもないのですが、その場に身を置いて私が抱いた勝手な印象は、「戦への備え」でした。いくつもの穿たれた穴から敵方の動静を虎視眈々と監視する「目」です。第二次大戦中、軍事施設が存在していました。現在は柵で仕切られていますが、いくつかの穴の奥は軍需工場に通じていたとのこと。埼玉県には桶川や所沢、戦時中の空を担う重要施設がいくつも設置されていました。時に人は土地に一種のにおいを感じることがあります。古代人の感じ取ったものと同系の土地に染み付くかすかな匂い。そして張り詰めた決死の思い――。これらの穴は一体どこにつながっているのでしょうか。 ここはかつて軍事施設だった。怖い profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

-

【知・技の創造】広い視点での英語学習

英語とものづくりの類似点 英語を習得するには、ただ語彙や文法を多く知っているのみでは不十分である。「材料」としての語彙知識をもとに適切なものを選び、文法という「設計図」に従い、「組み立て」、場面や相手との関係で適切に使う(「取扱説明書」)ことが必要で、ある意味「ものづくり」と類似点がある。また、異文化理解や使う人の文化的価値観(「背景知識」)を知ることが円滑なコミュニケーション上必要になる。そのためには、様々な英語の様相を知ることが重要である。 言葉は変化する 大学で英語の授業を担当しているが、自身は「英語そのもの」の専門家、つまり通訳や翻訳者ではなく、大学院で「英語学(言語学を英語を対象に研究)」専門で、研究という立場から英語を見てきた。帰りのバスの時間待ちで入った大学の図書館で出会った「英語学概論」という1冊の本にとても興味を持ち影響を受けたのが始まりで、研究の道に入り今に至っている。 日本語に古典があるように、「古英語から現代英語」への変遷がある。5世紀にイギリスへ移住したアングロサクソン人の支配、そしてバイキングの侵略やノルマン征服などの歴史的出来事に影響され語彙が変わり、さらに「大母音推移」という中英語~近代英語にかけて起こった母音を中心とする音の変化により、後世で私たちが英語学習で苦労する「綴り文字と音のずれ」にも歴史があることが分かる。ことばは生きており、変化している。 多くの言語は共通の「祖語(インドヨーロッパ語族)」が起源でさまざまに派生し分化した。英語はその中で「ゲルマン語派」である。同属のドイツ語話者はオランダ語が親戚あるいは方言のように構造や語彙が似ており覚えやすい。日本語はこの語族には含まれず(その起源についてはいろんな説がある)構造から全く異なることから、日本語話者が英語を学ぶことに難しい部分が存在する。世界の言語は数千もあると言われているが、消滅したあるいは消滅の危機にある言語もある。言葉は、変化するものであり、若者言葉や「はやりの」言葉の中にも、徐々に定着し、文法化され、辞書に載るものも出てくる。このように英語の歴史の一部を見てみるだけでも、英語が奥深いものであることがわかる。 言語を学ぶために必要なもの 英語を学ぶには、英文法・表現の習得のみではなく、その背景にあることを総体的に知ることも重要である。日本語と比較すると、英語は「発想の仕方、物の見方などの世界観」が日本語とは異なる部分があり、異分野の人との円滑なコミュニケーションを行う上で、言葉のみでなく文化や社会を知ることも必要となる。本学の学生が将来、企業でさまざまな背景や価値観を持った人たちと働き、英語圏の英語とは異なる「さまざまな英語」を共通としてコミュニケーションを取る機会も出てくると思われる。いかに相手を理解し「英語というコミュニケーションツール」を用い意思疎通するのかが重要となる。そのため、「正しい文法知識」ということだけではなく、「異なった考え方や文化を持つ相手を理解し積極的に相手とコミュニケーションをとる態度」が重要である。授業では、これまで学び研究してきたことに基づき、広い視点で英語を学べる場を提供していきたいと考える。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年6月2日号)掲載 Profile 土井 香乙里(どい・かおり) 教養教育センター講師富山大学大学院・大阪大学大学院・早稲田大学大学院などで学び、早稲田大学人間科学学術院(人間情報科学科)助手などを経て、現職。専門は、言語学・応用言語学。 関連リンク ・教養教育センター 英語教育・コミュニケーション研究室(土井研究室)・教養教育センターWEBページ

-

【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めます。 わからないところが魅力 ものつくり大学の初代総長である哲学者の梅原猛は、「法隆寺の魅力は分からないところにある」と述べています。同じように埼玉を見るとき、魅力の淵源はその「分からなさ」にあるように思えてなりません。分からないなかでもとりわけ茫洋としているのが、行田をはじめとする県北です。実はこのエリアこそが古代と地続きのつながりを持ち、古墳や万葉の文化が今なお濃厚に息づく土地であることはあまり知られていません。その証拠を一つあげるなら、行田市には、埼玉(さきたま)の地名があり、埼玉県名発祥の地と称されています。この地が歴史上、文化・文明の中心だったことを思わせるに十分でしょう。 行田には埼玉(さきたま)の地名がある。 では、現在の埼玉県はどうでしょうか。埼玉県は、2つの時間意識を同時に持ち合わせている県のように見えます。東京という先端都市に追いつこうとする衝動と、太古の精神を穏やかに保存しようとする念慮の2つの動きが同時に存在している。この「二重の動き」によって、埼玉県は最も現代的であるとともにもっとも原始的であり、結果としてどことなく不確かで混沌としています。同時に、この2つの異なる時間意識の中でせめぎ合いつつ、アイデンティティの確立を先延ばしして現在に至っているようにも見えます。 「登れる」古墳がある そんな埼玉県の知られざる太古のリズムに触れたいのであれば、繰り返しになりますが、なるべく北部、特に行田、羽生、加須のあたりを訪れることをお勧めいたします。特に行田に広がる田野に身を置くと、まるで古代の本能が呼び起され、いつしか自己と大地が一体化したような錯覚さえ起ってくるから不思議です。 古墳に登るときの心持ちはどこか神妙である。 典型は古墳です。「さきたま古墳公園」は都心からわずか一時間ほど、にもかかわらず案外知られていません。まずは大きさに関係なく、目に付いた古墳に登ってみましょう。この「古墳に登る」というのは、考えてみれば他でなかなか味わうことの難しい刺激的な体験です。近畿地方の巨大古墳などは、実際に行ってみても、前方後円墳の形がそのまま目視できるわけではなく、沼地の先に森が広がっているようにしか見えません。それが行田の稲荷山古墳に登ってみると、前方後円墳の名称の由来がくっきりと解像度高く感じられるのです。さらには、登ってみることで、古墳を作った人たちの気持ちに触れられるというか、古墳建造の現場に立ち会っているかのような親密な感情さえ湧いてきます。 現代では、建築物の形式はスタイルやデザインによって表現されますが、古墳においては古代の美意識がそのまま何の衒いもなく露出しています。それは土木の力を通じて形成された、太古の人々の精神のフォルムです。たとえば稲荷山古墳の上をゆっくり歩くと、太古の人々の歌が素朴な抑揚と共に聞こえてくるような気さえしてきます。 小埼沼と万葉歌碑 もう一つ、行田には万葉の歌碑があります。比較的近くの小埼沼を私は先日訪れてみました。立てられたプレートは、行田市教育委員会によるものです。それによると、小埼沼は江戸時代には現在もほぼ同じ形状を保っているごく小さな水たまりであったと言います(私が見た時は水はなく、草で覆われていました)。この場所は、古代には東京湾の入り江として埼玉の港だったと伝えられていますが、プレートの説明によればその可能性は低いようです。 涸れた小埼沼のほとりにたたずむ 沼の脇の碑は、阿部正允(忍城主)によって1753年に設置されたものです。万葉集から2つの歌が刻まれており、その一つは次のようなものでした。 「佐吉多萬能 津尓乎流布祢乃 可是乎伊多美 都奈波多由登毛許登奈多延曽祢(埼玉の 津に居る船の 風を疾み 綱は絶ゆとも 言な絶えそね)」 時代が進み、AIやDXが私たちの認識を高度にシステム化していったとしても、ここには、変わることのない認識の原風景のようなものが表現されています。言霊を信じた万葉の歌人は、「綱は切れても言葉は絶やさないようにしてくださいね」と歌っています。言葉は手紙であったり、実際に交わされる音であったり、あるいは、心の中のつぶやきであったりもする。そこには言葉の実在への絶対的な信仰のようなものが見て取れます。それがなければ、このような深い感情は詠み切られるはずもなかったでしょう。 埼玉は長い間に多くの変化を経験してきました。農村はいつしか都市になり、河川が鉄道に置き換えられました。家業から巨大組織へと人間の活動現場は変化を遂げてきました。この明滅するごとき百年余りの変動の時代において、これらの原型は、確固たる意志をもって歴史の重みを静かに指し示しているように見えました。 人間の営みは、古墳であれ歌であれ、広い意味でのものづくりです。言うまでもなく、古代においても、古墳や歌は作り手にとってとても大切な存在でした。おそらく、今以上に古代の人々は、自身の活動が後世に与える影響を真摯に考え抜いて、その責任を引き受けようとしていたのではないでしょうか。だからこそ、千数百年後を経た現代でさえ、私たちは、残された偉大な文物を介して太古の精神の動きに触れられるし、また感動もできる。 埼玉県名発祥の地・行田。ここは埼玉の最も古い意識に導く入口のように感じられます。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 【埼玉学②】吉見百穴――異界への入り口 【埼玉学③】秩父--巡礼の道

-

創造しいモノ・ガタリ 03 ~「問い」を学ぶ。だから学問は楽しい~

教養教育センターの井坂康志教授が、ものつくり大学の教員に、教育や研究にのめりこむきっかけとなったヒト・モノ・コトについてインタビュー。今回は教養教育センター 土居浩教授に伺いました。 Profile 土居 浩(どい ひろし)教養教育センター 教授総合研究大学院大学 博士課程(国際日本研究専攻)修了。博士(学術)。2001年ものつくり大学開学当初から着任。関心領域は、日常意匠論。 少年時代から先生になりたいと思っていたのでしょうか。 中高時代は学校の先生になれればいいなとは思っていましたね。先生のロールモデルで記憶しているのは理科の先生です。科目は理科なので思い出されるのは白衣姿なのですが、器楽演奏をはじめ音楽にも造詣が深く、ギター・マンドリン部の顧問としてお世話になりました。今にして思えば、学びを楽しまれている先生方との出会いに、恵まれてましたね。大学教員とは無縁の幼少期でしたので、その具体的イメージは皆無だったのですが、それでも、大学入学後に教わりました先生方は、とても楽しそうに見えたことが印象に残っています。 先生の専門分野は民俗学、宗教学ですが、専門分野に進む上でのきっかけとなったのはどんなことでしょうか。 平成になってから、京都の伏見にある教育大学に進学しました。振り返れば当時の日本はバブル経済の只中でしたが、その恩恵を私自身は感じなかったですね。それよりも、天安門事件やベルリンの壁崩壊や湾岸戦争といった激動する世界各地のニュースが流れる中、東京から距離を置いた京都で、ゆったりとした学生生活に浸った良き時代でありました。結局、十二年ほど京都で暮らしたので、私にとって京都は古里のひとつですし、今でも私の半分くらいは京都時代の要素で形成されている、とすら感じます。大学時代は地理学を専攻しておりまして、しばしば先生とともに現地を観察する機会が多かったことは大きかったと思います。それがフィールドワークという調査手法であることを後から学ぶわけですが、むしろ、歩くとそこが調査対象の現場になる体験が強烈でした。都会だろうが田舎だろうが、先生に同行すると、何とはない風景から何かが見出される。そんな「見方」を教わるわけです。この体験は私にとって研究者の眼の凄みを思い知らされる点で決定的でした。いま私が思い浮かべているのは、地理学の恩師である坂口慶治先生で、廃村研究が御専門です(これまでの研究が『廃村の研究:山地集落消滅の機構と要因』にまとめられています)。活きた地理学を学ぶ上で本当にお世話になりました。坂口先生は、大学時代に得ることのできた大切なロールモデルのお一人です。フィールドワークに同行すると、いつも楽しんでおられたことは印象的でしたね。先生が誰よりもその現地を楽しんで学んでいる。中高時代の先生もそうだったのですが、この学ぶ楽しさを全身で示していただいたことは、私の学びの原体験の一つとして、かつ現在の私の教育姿勢の根本として刷り込まれているかと思います。学部3回生の時に(講義とは全く関係なく)書いたレポート。すでにこの時から現在の専門に近い関心があったらしい。そんな影響の一端かと思いますが、私のゼミでの卒業研究のテーマを、学生以上に私が面白がっていることが、しばしばあります。たとえばコイン精米所についての研究(概要を研究室ウェブサイトに掲載してます)です。調査を重ねると、田舎よりも都市に近い土地に立地しているとか、勝手に思い込んでいた常識が覆る面白さがありました。このような身近なところにあるモノのような、小さな歴史を調べていくのは本当に楽しいことです。どんなありふれた(と思い込んでいる)風景にも、ありふれていない固有の物語があるのですから。おそらく私が大学で学んだことは、先生たちから座学として教わる知識よりも、先生のフィールドワークに同行することで、研究対象を楽しがる・面白がる技能を身につけたことだと思います。ある種の感染ですよね。次世代へわずかなりとも感染させたいものです。 コロナ禍で24時間営業を停止したコイン精米所(鴻巣市) コロナ禍でマスクするパチンコホールのキャラクター(さいたま市) 先生は「お墓」の研究でも知られていますが、専門分野に進む契機を教えてください。 やはり京都で暮らしたことが大きいです。京都の繁華街を散策していた時に、映画館の裏手に寺院が並んでいて、墓地だらけなことに気付いたんですね。私自身が生まれ育った実家のお墓は、市街地から離れた市営墓地の一角にあります。ですから初発の問いは「京都の墓はなぜ街の中心部にあるのか」でしたね。この問いが解けたら次の問いが生じて、今に至るような「墓ばかり調べている」人になりました。地区の納骨堂(福岡県筑後市)散骨の島として知られるカズラ島(島根県海士町)を対岸から眺める問いがイモヅル式に連鎖する過程で、地理学に限定されず、より幅広い視点から研究したいと考え、博士課程では総合研究大学院大学の国際日本研究専攻へ進学しました。この組織は国際日本文化研究センター(日文研)が受入機関で、京都の桂坂という、当時まだまだ開発中だったニュータウン地区の最辺縁部に位置してました。たいへん恵まれた研究環境で、特に図書館は、蔵書はもちろん研究支援サービスも含め、極めて充実していました。曲りなりとも私が博士論文をまとめることができたのは、日文研の図書館の支援なくしては、ありえなかったですね。日文研という機関がようやく創立十年になる頃で、私が在学した専攻としては四期生で、集団としても若かったですね。教員(教授・助教授・助手)も院生も、サロンのような交流部屋で活発に議論していたことを思い出します。実はその仮想敵として想定されるのが、梅原先生でした。何しろ日文研の初代所長として、当時の日本文化論に大きな影響を与えておられましたので、いかに梅原日本学を乗り越えるかが、教員も院生も共通する課題でした。この日文研での縁、梅原先生と縁が結ばれたことが、ものつくり大学に関わることになりました。 梅原先生について教えてください。 この大学の関係者からは、私が梅原先生の直弟子だと勘違いされたこともありましたが、私は世代的に「孫弟子」にあたります。さらには、直接にお会いしたのが日文研という研究所でしたので、研究会に同席するというヨコの繋がりで対面しましたので、教壇から教わるようなタテの繋がりとは違います。梅原先生といえば、本当に愉しげに研究について語るお姿しか思い出せないほど、「学問は楽しい」を根底に据えておられた方でした。これは私が梅原先生からいただいた最大の学恩です。ここまで口頭では「梅原先生」と申し上げておりますが、正直、言い慣れないです。隔絶した偉人ですから、むしろ「梅原猛」と呼ぶのが相応しい。そう感じています。以前もエッセイに書きましたが、夏目漱石や和辻哲郎のように教科書に載るような、あるいは吉本隆明や司馬遼太郎のような高名な人に「先生」をつけると違和感がありますよね。個として強烈な人物だからでしょう。強烈な人物からは、熱気・元気・覇気の類が感じられるものですが、私が直接にその気にあてられ続けているのが「梅原猛」です。ものつくり大学着任直後、開学時の入学式の式辞を今もよく覚えています。それは「伝説」の式辞と呼ぶにふわさしいものでした。一般的に式辞と言えば、長くても5分程度かと思うのですが、梅原猛の式辞は1時間を超えて行われた大演説だったからです。途中に一度休憩を挟まざるをえないほどの熱弁を梅原猛はふるわれました。それは、ものつくり大学にかける思いの燃え上がるがごとき祝辞だったのです。「なぜものつくり大学が必要なのか」。その文明史的な観点から語っておられたのですが、そのとき浴びた熱気が、今でも私にとっての教育の熱源になっているのでしょう。 そのような影響は先生の現在の教育姿勢にも強く反映されていますね。 そうですね。学生だった頃、私たちを導いてくれた先生方の姿がとてもいきいきと楽しそうだったことが、現在の私の精神的細胞を形づくっているようにも感じています。学生がどう感じているかわかりませんが、私自身はいつも楽しく、ともに学生と学べることをありがたく思いながら教員生活を送ってきました。それに、楽しく学ぶことは、新しい問いを連れてきてくれます。学問とは「問いを学ぶ」とも読める。現在、AI(人工知能)が速やかに滑らかに何らかの回答を導き出してくれるのが話題になっていますが、ここで私のいう「問いを学ぶ」について、AIはどんな回答を提供してくれるのでしょうか。ごく最近のChatGPTを巡る議論は、私から眺めると「適切な問いとは何か」との延長上でしかありません。つまるところ、適切な答えへと至る「問いを学ぶ」姿勢を鍛えるしかない。これこそ教養として、誰もが身につけるべき基礎技能だと、私は確信しています。 取材・原稿井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 関連リンク ・教養教育センターWEBページ・教養教育センター 日常意匠研究室(土居研究室)

-

創造しいモノ・ガタリ 01 ~ドラッカーの助言「まず模範となる人を探しなさい」~

ものつくり大学では様々な教員が、それぞれの専門分野の教育・研究を行っています。「創造しいモノ・ガタリ」では、教育や研究にのめり込むきっかけとなったヒト・モノ・コトを起点に自身について語ります。第1回はドラッカー研究の第一人者である教養教育センターの井坂康志教授に伺いました。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 現在行っている教育研究のきっかけを教えてください。 大学卒業後、編集とメディア・プロデュースの仕事に従事していたのですが、入社して数年の2001年にドラッカーについてのインタビュー記事を担当したのです。当時ドラッカーのリバイバル・ブームが巻き起こっていて、書店でも『プロフェッショナルの条件』『チェンジ・リーダーの条件』などが大ベストセラーとなっていました。 ドラッカーの著作のほぼすべてを翻訳し、日本の無二の友人でもあった上田惇生先生に8回にわたるロングインタビューを行ったのが、私とマネジメントとの出会いでした。 上田先生に接して、ドラッカー経営のフレームをはるかに超越したすさまじさに触れた気がしました。私は28歳で、本格的な活動領域を見定めようと考えていたことも手伝って、ほとんど直観的に「あ、この人についていこう」と感じたのをはっきりと覚えています。あのインタビューが私の人生と仕事にとっての岐路だったのだと今にして実感します。 それは、どんなインタビューだったのですか? 上田先生とはじめてお目にかかった2001年、ちょうど日本経団連からものつくり大学教授に移籍された頃でした。大学設立にかかる東奔西走のなか、都心で1時間足らずの時間をいただけたときの喜びは今も胸に残っています。初対面時は少し謹厳な印象でしたが、お付き合いするうちに人を年齢や立場で分け隔てしない、風通しのいいお人柄とすぐにわかりました。インタビューは総計80時間にも及ぶもので、「ドラッカーの8つの顔」と題して『週刊東洋経済』に8週にわたって連載されました。今も読むことができます。いわゆる経営やマネジメントだけでなく、ドラッカーの持つ幅広い発言領域にも言及し、人となりや思想・哲学にも踏み込んでいます。インタビューは英訳されて、当時存命だったドラッカー本人にも読んでもらうことができました。「私を知る上でこのインタビューにまさるものはない」との評価をいただけたのは、一生の思い出です。 上田先生との出会いからご自分が変容したと感じるのはどのようなことでしょうか。 上田先生からいただいた宝物はあまりにも豊か過ぎて簡単に要約できませんが、やはり「強みを見よ」とのメッセージだと思います。それまでは強みという言葉さえ知りませんでしたから、はっと胸を突かれたことを記憶しています。上田先生ご自身が、人の強みしか見ない方でした。人には多くの弱みがある一方で、強みも必ずあります。要は見ようとするかしないかだけの問題です。その強みに最大の仕事をしてもらうことが大事なのだと上田先生はよく語っていました。いわば強みをかなてこ代わりに世界の重たい扉をぶち破る感覚です。これはマネジメントの底流にある考え方でもあります。 2005年5月7日、ドラッカーへのインタビュー風景(クレアモントの自宅) 加えて、2005年5月、亡くなる半年前のドラッカーに会うことができた。一生ものの僥倖でした。強力な後押しをしてくださったのもやはり上田先生でした。ちょうどその頃上田先生とともにドラッカー学会設立に動き始めてもおり、ほかならぬ本人から学会設立の許諾と賛意を得るという得難い副産物もありました。 さらにもう一つ、上田先生の生き方自体が私にとって偉大な規範として作用したこともあります。あえて言えば、自分を一つの箱に閉じ込めてはいけない、二つ以上のフィールドを同時に生きなければならないということです。上田先生は日本経団連退職後、本学開学に合わせて教授に着任され、第二の人生を教育研究に移されました。大学を退職されてからは、独立翻訳家として卓越した訳業を成し遂げられています。上田先生には日本経団連職員、ものつくり大学教授、翻訳家の三つの顔があったことになります。人生百年とも言われる昨今、一つの分野にアイデンティティを預けるのはある意味でリスクなのですね。複数の課題を自らに課して、強みをエンジンにして多面的に貢献していく。そんな考えを上田先生から学んだように感じています。 どうして編集者から大学に転身したのでしょうか。 上田惇生先生と共著とともに。 専任教員として着任したのは2022年なのですが、ずっと前の2004年から上田先生とともに「マネジメント論」「一般社会学」などの社会科学系科目を非常勤講師として教えていました。起点をそこにとれば、ものつくり大学とのご縁は20年近くになります。ものつくり大学はテクノロジスト養成の高等教育機関です。上田先生はよく「畳の上の水練」ではいけないとおっしゃっていました。知識を頭の中だけに閉じ込めてはいけない。知識とは自由なものだからです。 私は出版社で本や雑誌など500点ほどを手がける機会に恵まれました。私の解釈では、編集者もアイデアを形にする意味では、テクノロジストの一種です。その体験を若い人たちと共有したいという思いはかねてからありました。ちょうど50歳を目前としていた時期でもあり、転身によい頃合いとも思えました。 教養教育センターでは、現在どのような活動を行っていますか。 学部向けの授業として「Druckerのマネジメント論」などの講義を持っています。学生とともに、とりわけ関心を惹く企業や団体を選定し、統合報告書やESGレポートの読解を通してマネジメント特性を分析する事例研究を行っています。研究としては、ドラッカーの残した書簡や講義などの一次資料を用いて、著作やコンサルティング活動の関係性の調査、それと第二次大戦後形成された日本的経営、経営ジャーナリズムに与えたドラッカーの影響を考察したりしています。 学外向けの活動としてはどのようなものがありますか。 社会人向けの講座をいくつか開講しています。2022年度は「現場で生かすマネジメント」として、中間管理職を想定した講義をオンデマンドで配信しました。時間管理、意思決定、フィードバック分析など比較的即効性の高いマネジメント手法についてお話ししています。2023年度は、お世話になった上田先生の人と業績を顕彰する意味で、「上田惇生記念講座 ドラッカー経営学の真髄」という連続講義を開講する予定です。上田先生と公私ともに親しくされた外部講師数名を招き、それぞれの視点からドラッカー経営学の要諦を語っていただくというものです。こちらもオンデマンドで配信されます。将来的には埼玉の地元中小企業、学校、病院等にドラッカーのマネジメントを広く活用していただけるプラットフォームづくりを行っていきたいと思っています。というのも、本学の位置する埼玉県には優れた資源が少なくありません。近隣の深谷市はドラッカーが尊敬した渋澤栄一翁の故郷でもありますし、高い技術を持つ中小企業も多く集積しています。私自身、近隣自治体の加須市出身でもありますので、地域に根差した発展に多少とも貢献できればと願っているところです。 最後にメッセージがあればお聞かせください。 生きていればもちろん失敗など数限りなくあります。歩いていれば誰でも転びます。転んでいない人は、まだ歩みを始めてさえいない人だと思う。そこで大切なのは、したたかに学び続けることですね。とくに歴史から学ぶことです。私はしばしば学生に「起こったこと・考えたことをその日のうちに書きとめておくように」と伝えるのですが、日記を書くことは時間を味方につけることであり、振り返りを通して自己成長に大きく寄与することは間違いありません。「あのとき、困難をこんな風に乗り越えたんだ」という自信にもなりますし、何より自分についての貴重なデータベースになります。それともう一つ。どこへいっても最初に尊敬できる人を探してほしい。この人から学びたい、こんな風になりたいという人を真っ先に探すことです。見つけ出したら、決して離れないことです。学べるものは何でも学ばせてもらうといい。きっと喜んで経験や知恵を分け与えてくれるでしょう。ドラッカーは常々若い人に、「まず模範となる人を探しなさい」と助言していたそうです。私自身若い頃に多くの尊敬できる方々をお会いできたことはつくづく幸運であったと実感します。上田先生やドラッカーは私にとってまさしくその最たる存在でした。若い方の心の片隅にとどめておいてもらえたら嬉しいと思います。 関連リンク ・教養教育センターWEBページ・上田惇生名誉教授連載インタビュー

-

-1200x765.png)

教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」④(全4回)~16号線の正体とリベラルアーツの本質~

―特別版③「ものづくりがマーケットを変える」の続きです。 柳瀬博一先生(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授)を講師に招き、2022年11月24日に開催された教養教育センター特別講演会の内容を全4回にわたりお届けします。 「リベラル・アーツ」「教養」。普段、よく耳にする言葉ですが、その定義は実は曖昧です。柳瀬博一先生が講演の中で、『広辞苑』から参照していますが、やっぱり、「よく分からない」。人によって解釈や定義が異なりがちな「リベラル・アーツ」について、時に古代ギリシャまで遡り、時に自身の著作の事例を交えて、目まぐるしく変わる現代に必要な「リベラル・アーツ」について解き明かします。 これまで3回にわたって紹介してきた特別版の最終回です。第4回は、リベラルアーツの本質について、柳瀬博一先生のご著作『国道16号線』から、16号線沿いに広がる歴史や文化など豊富な事例を織り交ぜながら語ります。 【教養教育センター特別講演会 開催概要】 日時:2022年11月24日(木)14:00~15:20 場所:ものつくり大学 大学本部 A3010大講義室 参加者:本学学生、高校生、一般、教職員 約220名 開催方法:オンライン・対面のハイブリッド レイヤーで見る――『国道16号線』 最後に、私の著書『国道16号線―日本を創った道』(新潮社)に触れておきたいと思います。 国道16号線はどういう道か、326キロあります。スタート地点、横須賀の走水から横浜の真ん中を通って、相模原、町田を抜けて八王子から埼玉県の入間に入ります。入間、川越、上尾、春日部です。さらに千葉県の野田、柏を通って、千葉市の中心を抜けて海岸沿い、市原から木更津、君津、富津の先端に至る。 16号線エリアには一つの固定的なイメージがあります。それは「歴史がない」というイメージです。 国道16号線沿いにはショッピングモールがやたらに多いのです。三井のアウトレットパークは16号線エリアにあります。ショッピングモールカルチャーは、16号線沿いで生まれました。またラーメンのチェーン店が多い。山岡家は16号線に重点的に出店しています。トラックの運転手の方、昼夜問わず、ラーメンを愛好する方が多い。 あるいはヤンキーのイメージ。実際にマイルドヤンキーのイメージが強く、戦後発達した郊外の街という印象もあります。 ニュータウンが実に多い。首都圏の13ニュータウンのうち、6つが16号線エリアです。代表的なのは千葉のニュータウンや洋光台です。 『定年ゴジラ』という重松清氏の名作があります。1990年代の話です。戦後の第1世代が60歳になったときがちょうど小説の設定です。要は、戦後頑張ってきたお父さんたちが必死の思いで買った多摩ニュータウンや、さらに八王子辺りの住宅の一軒家を買った。けれども、子供たちは戻ってこない。そんな話が『定年ゴジラ』には描かれている。その問題は現在にも続いています。 まとめると、戦後発達したニュータウン、画一的なチェーン店展開、歴史がないので文化レベルは低く、高齢化と首都圏集中で過疎になっている。 古い歴史と文化 しかし、歴史がないというのは本当ではない。 16号線エリアの歴史は実に古いからです。どのくらい古いか。3万年です。 16号線エリアには旧石器遺跡も多い。最初の人類が関東に来たとき、16号線エリアに重点的に住んでいる。証拠は貝塚です。日本の貝塚の4分の1から3分の1は16号線エリア、特に千葉サイドに集中している。縄文時代は東京湾に人が集住していた時代だったのです。 その後、弥生時代になると、人がいなくなるイメージがあるのですけれども、それもまったく違う。古墳が多いのを見るとそれがよくわかります。行田のさきたま古墳群は典型ですね。埼玉、千葉は、日本でも有数の古墳エリアです。中世の城が多いのも特徴です。 次に言えるのは、16号線エリアは有数の都会という事実です。人口は1200万人、埼玉、神奈川、千葉の県庁所在地を通っています。郊外のイメージは、東京23区を通っていないからです。それは東京視点にとらわれた発想ですね。 しかし東京以外では、16号線はまったく田舎ではない。大阪、京都、神戸の人口を足したより、16号線沿いは倍以上の規模です。巨大なマーケットです。通っている都市は横浜、日本最大の都市ですから。大阪よりも規模は大きい。他にも相模原、埼玉、千葉を通過している。田舎というイメージは誤りです。 さらに言うと、大学が多い。16号線エリアには110以上の大学が所在している。東工大、東大、千葉大、横国大、東京理科大は16号線沿いです。日本の二大科学研究機関も16号線沿いにある。海洋開発機構(JAMSTEC)は横須賀にあります。宇宙航空開発研究機構(JAXA)は相模原の古淵、どちらも16号線が近い。 きわめつけは、首都圏で人気のエリアということです。2021年から全世代で16号線エリアが人気になってしまった。新型コロナによってリモートが活用されるようになり、大手町や丸の内に満員電車に詰め込まれる必要がなくなってしまった。 ちなみに今、ビジネス拠点で重要なのは千葉です。リモートワークと通販時代で重要なのは物流センターとデータセンターです。埼玉も久喜が今拠点の一つになっています。流山は首都圏最大の物流センターです。楽天、アマゾン、ヤマトが集結しています。オーストラリアの物流企業も集中展開しています。コストコの本社も今年、川崎から16号線の木更津に移ってしまった。本社機能が店の隣にできている。 特筆すべきなのは印西です。1990年代から、首都圏で地盤がしっかりしているので、銀行のデータセンターがありましたが、今はグーグル、アマゾンのデータセンターがある。 元気なニュータウン 16号線沿いのニュータウンが一旦力を失った後、再び元気です。今、平日の昼間などは、保育園の子を載せたカーゴが多く見られる。子育て世代が多い証拠です。 金融からメディアの時代になったのです。千葉ニュータウンはお洒落なスポットで、IT企業勤務のスマートな若者が仕事をしています。 1998(平成元)年の世界の時価総額ランキングを見ると、ほとんどが日本の金融機関、そしてNTTです。それが今どうなっているか。アップル、アマゾン、グーグル、マイクロソフト、フェイスブックなど、金融からメディアの時代に移った。GAFAMは、要するにメディア企業です。価値を生むものが、お金ではなく、情報に変わった。 今、丸の内が何らかの事情で機能しなくなるよりも、印西が機能しなくなる方が日本人にとっては困る。データセンターがありますから、生活が成り立たなくなる。 このことは、本日のリベラルアーツとつながってきます。教養とは、ややもするとパッチワーク状の知識というイメージがあるわけですが、これではただの物知りを教養と誤認しています。そのような物知りは役に立たない。 役に立つとはどういうことか。 情報は、対立するものではなく、レイヤーを異にするものです。同じことを交通の比喩で語るなら、鉄道、地形、道路、徒歩、それぞれのレイヤーが独立しつつ重なっている。ところが、レイヤーで考えないと、「鉄道」対「道路」と対立的に考えてしまう。その時点でもう間違いです。二項対立で語るのは楽なのですが、レイヤーで考えないと実像はほとんどわからない。 16号線の正体は、地形です。大地と丘陵とリアス式海岸と巨大河川による凸凹地形を通っている。その下にはプレートがある。首都圏は、フィリピン、北米、太平洋プレートがぶつかっている世界的にも稀な複雑な地形です。不可思議な地形が残っている。できたのは12万年前です。 面白いのが縄文時代です。私が保全活動を行ってきた三浦半島の小網代という場所がありますが、ここなどはいわゆる「小流域」、手前が川の源流で、小さな川、谷、海が一つになっている。それは人類における居住の基本単位なのです。屋根に住むと治水の問題が不要になります。足元には清流がある。動物が生活し、植物が豊か繁茂し、果物や穀物が採取できる。水をせき止めると田んぼができる。湿原の下手の干潟に行くと、貝がたくさんとれる。その先に大きな海と港湾、河川交通ができる。尾根は道路です。小流域地形を発見して確保するのが日本の為政者が延々と行ってきたことです。 事情は今とあまり変わらない、だから、居住の基本単位が並んでいたのが16号線沿線です。 そこには軍事施設もできたし、生糸文化もできた。軍事と生糸の中心になったので、富国強兵と殖産興業も16号線エリアに発達した。ちなみに、軍事施設で働いていたのが日本のミュージシャンや芸能人です。日本の芸能界は16号線エリアの米軍キャンプで生まれた。ホリプロもナベプロもそうです。その後、彼らから薫陶を受けたのはユーミンやYMOです。 鉄道資本主義の弊害 最後に身近な例を一つ上げておきましょう。日本のまちづくりは鉄道が主体でした。そのせいで私たちは鉄道資本主義の世界を生きてきた。でも、鉄道の時代はもう終わっている。なぜか。道路の発達と自動車の普及が関係しています。それらは1990年代以降本格化している。まだ30年と経っていません。自動車保有は1996年に初めて1世帯1台になる。日本はアメリカより40年遅れていたのです。 モータリゼーションが急速に進むのは1990年代から2000年代で、16号線エリアにショッピングモールが栄えるようになった時期と重なっている。2000年代です。電車は関係ありません。今は自動車資本主義の時代なのに、官僚も大学人も、「電車脳」のままなのです。電車脳が作動している限り日本の地方の再生は望めない。 たぶん効果的なのは、地方ではウーバー・タクシーの活用でしょう。自動車は各家庭に3台ある。当然空いている人もいる。地元の空いている方に来てもらい、届けられます。バスやタクシーの交通不便が解消できます。 そこで、ぜひ行っていただきたいのは―学生は時間があると思うので―住んでいるところの歴史と地理を足で歩いてみると面白い。ショッピングモールは何があるのか、駅は何があるのか、何でもいい。 この辺りは元荒川がありますね。元荒川が本当の荒川だった。この荒川はどこにつながっているのか。16号線沿いの今、重要な日本の東京の首都圏の防水施設があります。首都圏外郭放水路、元荒川はその近隣にあって、利根川の元源流も入っている。 どちらの川も、元の利根川と元の荒川は、埼玉の誇る巨大モール施設。越谷レイクタウンにつながる。なぜ、巨大レイクタウンがあるのか。水の構造がそこにあるからです。歴史のレイヤーと現在の流通のレイヤーと重ねていくと、埼玉エリアのレイヤーが実に多くあり、首都圏の東京より埼玉のほうが栄えていた時期があるのがわかる。 交通が次第に不便になっている地方も、新しいテクノロジーのレイヤーを導入したり、新しいサービスのレイヤーを導入した瞬間に、むしろ暮らしやすくてコストが安く、安全な場所に変わる。それができるのはテクノロジーの力、そしてリベラルアーツ、「伝えるすべ」です。 その両方の観察眼をぜひ育てていただきたいと思います。本日はありがとうございました。 Profile 柳瀬 博一(やなせ・ひろいち) 1964年静岡県生まれ。東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 教授。慶應義塾大学経済学部卒業後、日経マグロウヒル社(現・日経BP社)に入社。雑誌「日経ビジネス」の記者、専門誌の編集や新媒体開発などに携わった後、出版局にて『小倉昌男 経営学』『矢沢永吉 アー・ユー・ハッピー』『養老孟司 デジタル昆虫図鑑』『赤瀬川源平&山下裕二 日本美術応援団』『社長失格』『流行人類学クロニクル』など書籍の編集を行う。2018年4月より現職。著書に『国道16号線』(新潮社)、『親父の納棺』(幻冬舎)、共著に『インターネットが普及したら、ぼくたちが原始人に戻っちゃったわけ』(小林弘人と共著 晶文社)、『「奇跡の自然」の守りかた』(岸由二と共著 ちくまプリマ―新書)、『混ぜる教育』(崎谷実穂と共著 日経BP社)。 関連リンク 教養教育センターWEBページ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」①~東京工業大学のリベラルアーツ~ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」②~理工系に必須の「伝えるすべ」~ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」③~ものづくりがマーケットを変える~

-

教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」③(全4回)~ものづくりがマーケットを変える~

―特別版②「理工系に必須の『伝えるすべ』」の続きです。 柳瀬博一先生(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院 教授)を講師に招き、2022年11月24日に開催された教養教育センター特別講演会の内容を全4回にわたりお届けします。 「リベラル・アーツ」「教養」。普段、よく耳にする言葉ですが、その定義は実は曖昧です。柳瀬博一先生が講演の中で、『広辞苑』から参照していますが、やっぱり、「よく分からない」。人によって解釈や定義が異なりがちな「リベラル・アーツ」について、時に古代ギリシャまで遡り、時に自身の著作の事例を交えて、目まぐるしく変わる現代に必要な「リベラル・アーツ」について解き明かします。 第3回です。現代はスマホによって、誰もがメディアになれる時代になりました。そのメディアを構成する3つのレイヤー、そして理工系とリベラルアーツのつながりについて紹介します。 【教養教育センター特別講演会 開催概要】 日時:2022年11月24日(木)14:00~15:20 場所:ものつくり大学 大学本部 A3010大講義室 参加者:本学学生、高校生、一般、教職員 約220名 開催方法:オンライン・対面のハイブリッド 誰もがメディア化した さらに言うと、企業も大学もマスメディア化しています。インターネット革命の結果です。東工大のサイトも、もうメディア化を進めていますし、さらにコロナになって誰しもがメディア化するのが当たり前になりました。学生の皆さんも先生方も、Zoomや何かで授業を行ったり情報発信したりする。テレビに出ていることと何も変わらないのです。 誰もがマスメディア化したということです。実際にマスメディア化した個人をさらにテレビが放送する逆転現象まで出てきています。池上氏を撮るZoom講義をテレビ東京が来て取材するという、舞台裏の舞台裏を撮るみたいなことが現実に起きている。 池上氏のZoom講義を取材するテレビ東京 では、それを今起こしている道具は何か。テレビや新聞や雑誌ではない。スマホですね。スマホとネットがあれば誰でもマスメディアになれる。ユーチューブの情報発信、あるいはTikTok、ツイッターはスマホでできる。ネットにつなげれば、誰でもマスメディアになれるのです。 皆さんのお手元にあるスマホには、過去のメディアがすべて入っています。AbemaTVは典型ですけれども、NHKプラス、TVer、全局が何らかの形で行っています。ちなみに、これも日本が遅れています。世界中のテレビ局は、フルタイムをインターネットで見られます。 ラジオはRADIKOやラジオクラウドということで、こちらもほぼ聞けますよね。音楽はSPOTIFYがスタートでしたけれども、アマゾン、アップルなどでも聴ける。要するに、ほとんどすべての曲がもう今スマホで聴けます。 書籍はもちろん、アマゾンを筆頭に電子書籍で読めるし、ゲームも大半はアプリでできる。すべての新聞がアプリ化しています。唯一気を吐いているのは漫画です。小学館、講談社、集英社は去年、一昨年と過去最高収益です。漫画だけは電子のほうに移って、さらに知的財産コンテンツビジネスに変わった。『少年ジャンプ』(集英社)は、1996年に630万部が売れました。2022年の4月でもう129万部です。それだけ見ると、マーケットが激減したと思うのですが、漫画マーケットの売上げは、かつてのピークが4500億円、今は6000億円です。電子書籍も課金ができるようになった。まったく変わったのです。 しかも、ここからスピンアウトした漫画やアニメーションがNetflixやアマゾン・プライムで拡散していくので、知的財産ビジネスの売上が桁違いになっています。雑誌もDマガジンをはじめとして、ウェブになりました。 映画を含む新しい映像プラットフォームとしてNetflix、アマゾン・プライム、Hulu、U-NEXTなど実に多彩です。SNSは従来の手紙や独り言ですね。電話もできる。 メディアは理工系が9割 では、スマホは何か。ハードですね。ハードは本来科学技術の固まりです。 新しいメディアは、コンテンツが先に生まれるわけではない。新しいハードウェアとプラットフォームの誕生によって生まれてくるものです。 古い例で言えば、ラジオ受信機が誕生して初めて人々はラジオを聴けるようになった。ラジオ受信機がないと、ラジオを聴取する構造ができない。あるいはテレビ受像機が誕生して初めてテレビを視聴できるようになった。 ソニーで言うと、携帯カセットテープレコーダーというマーケットはなかった。ウォークマンが先です。概念を具体化することが大切で、マーケットは後からできる。その順番がしばしば勘違いされています。常に具体的なピンポイントの製品からマーケットは広がっている。 同じようにスマホが登場して初めてネットコンテンツをどこでも見られる構造ができる。概念が先ではないのです。具体的なハードウェアが先に誕生したからです。 マーケットを変えるのは常に製品、すなわち、ものづくりです。この大学の名前のとおり、ものづくりがマーケットのゲームチェンジを常時行います。 むしろ、ここ20数年間のものづくりの世界は、決定的に外部化、すなわちアウトソースするパターンが増えました。アップルは自社でほとんど作っていない。アパレル業界に近いのです。ナイキやオンワード樫山、あるいはコム・デ・ギャルソンは自社で製品は作らない。つくっているのは概念です。概念をつくって、設計図を渡して、ものづくりは協力工場に発注しています。トヨタ自動車をはじめ、メーカーは今それを相当行っている。自社でつくっているのはごくわずかです。 例えば、アップルがワールドエクスポでiPhoneの発売を発表したのは2007年です。まだ14~15年しかたっていない。ソフトバンクの孫正義社長が頼み込んで、2008年、iPhone3G、KDDIが入ったのは、東日本大震災「3・11」の後のことでした。2011年10月です。だから、3・11が起きたときは、スマホはまだ誰も持っていなかった。あのとき、さまざまな映像が飛び交いましたけれども、携帯電話によってでした。ユーチューブではなく、ほとんどはユーストリームです。 だから、今のスマホ、ユーチューブの世界はだいぶ前からあるように錯覚していますが、まだ10年もたっていない。最近といってよいのです。ドコモが参入してからまだ10年もたっていない。 では、何がゲームチェンジャーになったか。ドコモ、KDDIもソフトバンクも関係ない。アップルです。アップルがiPhoneという概念を製造して、形にして爆発的に普及させた。グーグルなどが追随して、ギャラクシーなどのスマホを作った。だから、マーケットのほうが製品より後です。これも勘違いされています。順番から言ってiPhoneが先でスマホが後です。 情報生態圏の基盤 メディアは、次の3つのレイヤーからできています。 ハードウェア、コンテンツ、プラットフォームです。ハードウェアは再生装置です。コンテンツは番組その他、プラットフォームは、コンテンツのデリバリー・システムです。この3つがメディアの情報生態系の基本なのです。 ラジオの場合は、ハードウェアはラジオ受信機ですね。コンテンツはラジオ番組です。プラットフォームは放送技術、放送局の仕組みです。テレビも同様ですね。テレビ受像機に替わるだけです。 新聞の場合は、紙の束がハードウェアです。コンテンツは記者の書く記事、プラットフォームは新聞印刷と宅配の流通システムです。だから、ある意味で新聞は究極の製造業です。ほとんどを自社で行っている。 出版社は、ハードウェアは書籍や雑誌の紙の束、コンテンツは記事、小説、テキストです。プラットフォームは出版流通と印刷になります。レイヤー構造から読み解くと、出版と新聞は似て非なるものです。メディアで自社が何も行っていないのは出版です。出版はアイデア・ビジネスなのです。 ゲーム、ハードウェアはゲームソフトとゲームプレイヤーです。プラットフォームは個々のゲーム規格ですね。ゲーム規格によって再生できるゲームが違います。それを行っているのは任天堂、あるいはマイクロソフトのXボックスなどを想起するとよい。 究極にわかりやすいのが、聖書です。聖書は紀元前1400年前です。今から3400年前に「十戒」ができる。このときは粘土板なわけです。粘土板に「十戒」が刻まれている。この場合コンテンツは「十戒」ですけれども、プラットフォームは当時生まれたばかりの文字、ハードウェアは粘土板ですね。「死海文書」になると、羊皮紙にきれいな手書きとなる。ということは、コンテンツは同じです。ハードウェアは羊皮紙、プラットフォームは羊皮紙を作る技術です。 さらに15世紀のグーテンベルグの活版印刷になります。一気に聖書がベストセラーになります。ハードウェアは紙の束になります。コンテンツは同じ聖書です。プラットフォームは活版印刷工房です。それが500年たつと、世界最大のベストセラーになる。 これが電子版に変わるとどうなるか。ハードウェアはキンドルやスマホになる。聖書のコンテンツは変わりません。プラットフォームはキンドルの規格であるインターネットです。スマホになると、今度はアプリになります。ハードウェアはスマホです。この場合もコンテンツは変わらない。プラットフォームはアップル、グーグルのApp storeになったとしても、聖書の中身は変わらないのです。変わっているのはプラットフォームとハードウェアです。 今見ていてもわかりますが、メディアのハードウェアとプラットフォームは、科学と技術の進歩で変わるものです。特にインターネットの時代になって、ハードウェアが一気に進化していきます。ということは、ハードウェアの変化が新しいメディアです。けれどもコンテンツはほとんど変わっていない。優良なコンテンツは、ハードウェアとプラットフォームが変わるごとに、中身を変えずに少しずつ表現を変えているだけで、本質的には変わっていないのです。 結局、どういうことか。前者のハードウェア制作は理工系の仕事なのです。後者のコンテンツは伝えるわざだから、リベラルアーツの産物ということです。これは理工系、文系ではない。ここには理工系、文系、アートなどのあらゆる知識が入っている。 ―特別版④「16号線の正体とリベラルアーツの本質」に続きます。 Profile 柳瀬 博一(やなせ・ひろいち) 1964年静岡県生まれ。東京工業大学 リベラルアーツ研究教育院 教授。慶應義塾大学経済学部卒業後、日経マグロウヒル社(現・日経BP社)に入社。雑誌「日経ビジネス」の記者、専門誌の編集や新媒体開発などに携わった後、出版局にて『小倉昌男 経営学』『矢沢永吉 アー・ユー・ハッピー』『養老孟司 デジタル昆虫図鑑』『赤瀬川源平&山下裕二 日本美術応援団』『社長失格』『流行人類学クロニクル』など書籍の編集を行う。2018年4月より現職。著書に『国道16号線』(新潮社)、『親父の納棺』(幻冬舎)、共著に『インターネットが普及したら、ぼくたちが原始人に戻っちゃったわけ』(小林弘人と共著 晶文社)、『「奇跡の自然」の守りかた』(岸由二と共著 ちくまプリマ―新書)、『混ぜる教育』(崎谷実穂と共著 日経BP社)。 関連リンク 教養教育センターWEBページ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」①~東京工業大学のリベラルアーツ~ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」②~理工系に必須の「伝えるすべ」~ 教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」④(全4回)~16号線の正体とリベラルアーツの本質~

-

-1200x872.jpg)

教養教育センター特別講演会「テクノロジストのための教養教育」②(全4回)~理工系に必須の「伝えるすべ」~