「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載しています。

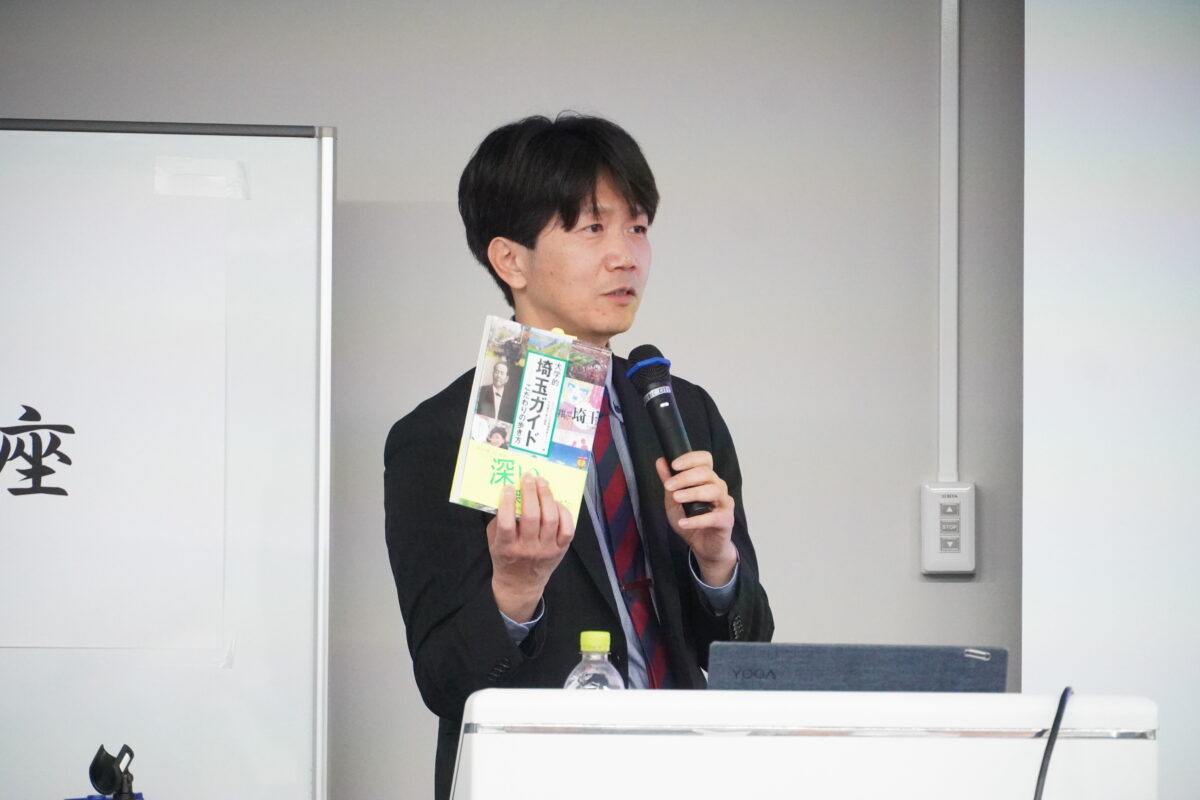

埼玉学第9回は、この夏、井坂教授が埼玉未来大学で埼玉学に関する5回の講義を行い、参加者と会話をする中で悟った埼玉学の「真髄」について述べていきます。

埼玉学ツアーに出る

この夏(2025年)、私は生涯学習の新たな地平を拓く「埼玉未来大学」(学長・大野元裕知事)の講座で、県内5都市を巡る機会を得た。西部学園(川越市)、東部学園(春日部市)、北部学園(熊谷市)、中央学園(伊奈町)、そして南部学園(蕨市)、どの会場においても、私は冒頭に必ずこうお話してきた。

「世の中ではウェルビーイングやマインドフルネスなど、様々な幸せの形が語られますが、私が長年の思索と経験の末に、一つだけ確信している幸せの形があります。それは、『故郷を心から愛している人の幸せ』です」。

この旅を終えた今、私はその言葉が紛れもない事実であったことを、心の底から実感している。なぜなら、私が行く先々で会ったのは、まさに郷土を深く愛する真の「埼玉学徒」たちであったからである。

私が声高に説くまでもなく、埼玉学を体現する人々は、すでにこの土地の至る所に、深く静かに呼吸していたのだ。

埼玉未来大学は、人生の円熟期を迎えた方々が、再び学びへの情熱を燃やし、地域との新たな関わりを見出すための、活気に満ちたコミュニティである。その活動は、高齢化社会における生涯学習の理想的な姿を提示しており、「人生百年」時代のお手本ともいえる。

その一端を担う講座は、私にとっても大きな挑戦であったが、蓋を開けてみれば、毎回多くの方々が会場を埋め尽くしてくれた。その光景は、埼玉に眠る知的好奇心がいかに巨大であるかを雄弁に物語っていた。

知の巡礼-各地で触れた郷土への眼差し

旅の始まりは、6月26日の西部学園、ウェスタ川越からであった。

7月4日に東部学園(春日部市民文化会館)、7月23日に北部学園(熊谷文化創造館さくらめいと)、7月29日に中央学園(埼玉県県民活動総合センター)、7月30日には南部学園(蕨市民会館)へと続く。

言うまでもなく、会場によって埼玉学は異なる形をとる。同じ埼玉でも住む場所によって見える風景はまったく違う。

熊谷市のさくらめいとでは、異なる趣があった。「あついぞ、熊谷」のキャッチフレーズで知られるこの街だが、私が対面したのは、夏の暑さにも似た表面的な熱気ではなかった。利根川と荒川に挟まれた肥沃な大地にはぐくまれた歴史の重みをその身に背負った人々の、静かで揺るぎない情熱であった。

そして、日本で最も小さな市である蕨市の市民会館で会った皆さんの、落ち着いた成熟した雰囲気も忘れがたい。中山道の宿場町として栄えた歴史を持つこの街には、古くからの住民と新しい住民が混ざり合いながらも、独自の市民文化が醸成されている。

どの会場でも、共通していたことがある。それは、休憩時間の熱気である。途中休憩をとるとき(みなさまそれなりご年配でいらっしゃるので)、次から次へと話しかけてきてくれる。ある方は「さっき話に出てきたあの場所は、私が子供の頃に遊んだところです」と目を輝かせ、また別の方は、私が提示した史料の解釈について、見解を熱心に語ってくれる。いずれも私よりはるかに詳しい。明らかに。

私がスクリーンに映し出すのは、やはり文献、あるいは思索から得た、知識に過ぎない。しかし、参加者の心には、何十年という歳月をかけて土地と共に歩んできた、生きた記憶が満ち溢れている。その温かな眼差しと、血の通った言葉の数々に触れるたび、私は「故郷を愛する人の幸せ」を感じないわけにはいかなかった。

川越での対話

ウェスタ川越での出来事であった。講義の中で「埼玉三大銘菓」などのクイズを出したところ(答えの一つは川越の「芋菓子」)、休憩時間に「『三大○○』というのは、いったいどこが公式に決めたものなのか」という、実に答えにくい質問が来た。正直「まいったな」と思ったその瞬間、私は悟った。これこそが「埼玉学」の真髄なのだと。

その方は、私に話しかけたかった。問いたかったのだ。誰もが風通しよく埼玉について語り合い、新たにつながりが生まれていく。それこそが埼玉学の醍醐味なのである。話題など何でもいい。何が正しいか間違っているかなど、埼玉学の広大無辺さと比べたら取るに足りない。

体系化された知識のみが学問ではない。否、むしろそれだけでは学問は骨に過ぎない。皆が熱を込めて語ってくれる、自らの生活に根差した記憶。ご近所の歴史の細部へのこだわり。それら一つ一つに対する誇りこそが、学問に血肉を与えるのである。

埼玉とは地名ではない、旅なのだ

確かに「埼玉学」をあえて始めたのは私であったかもしれない。

だが、真の「埼玉学徒」は、私がそれを始めるはるか前から県内外の至る所にいて、日々の生活の中で、郷土の物語を紡ぎ、守り続けていた。私の役割は、彼らの語りに耳を傾け、点在する知を繋ぎ合わせ、光を当てる触媒に過ぎない。

かねがね私は思ってきた。埼玉とは、地図の上に引かれた行政区画の名称ではない。それは、一つの思想であり、詩であり、旅なのだと。そこに住まう人々が、自らの故郷を愛し、探究し、そして語り継いでいく、終わることなき時の連なりなのである。

埼玉未来大学での出会いは、私にその一端に触れるという、かけがえのない喜びを与えてくれた。

この夏、私がいただいた最高の宝物は、埼玉学徒たちとの出会いそのものであった。

改めて参加くださった皆様、埼玉未来大学のスタッフの方々に御礼を申し上げたい。

井坂 康志(いさか やすし)

ものつくり大学教養教育センター教授

1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。

.jpg)