研究

- 新着順

- 人気順

-

【知・技の創造】ポストコロナと大学間連携

政府は本年5月に新型コロナウイルス感染症の位置付けを「2類相当」から「5類」に移行するとしており、私たちの生活におけるコロナ対策も一つの転換点を迎えようとしています。2020年に入り世界中で新型コロナウイルスの感染が拡大して以降「ポストコロナ」や「ニューノーマル」といった言葉を用いて、新しい教育環境の創出にまつわる議論が様々な場面でされてきました。とりわけ、デジタルを活用したグローバル化、地方創生、リカレント教育、大学間連携といったキーワードが活発に議論されてきました。 人材育成と大学間連携 時代に求められる、時代に受け入れられる学びの形態を考え続けることは大学の責務であり、いま社会に求められているものとして「超スマート人材の育成」と「社会と連携した職業訓練」が挙げられます。Society 5.0と呼ばれる「サイバー空間とフィジカル(現実)空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会(Society)」を担う人材、それが超スマート人材ですが、情報社会(Society 4.0)に続く新たな社会の担い手になるためには、幅広い学びが必要です。それぞれの専門分野の学びはもちろん、コミュニケーション能力や協調性といった人間力を育むことが必要不可欠であり、それは言い換えれば、他者を理解し、尊重できる能力なのかもしれません。私がいま所属しているものつくり大学では、隣接する羽生市の埼玉純真短期大学と、加須市にある平成国際大学との間で連携協力協定を締結しています。このように複数の大学が連携することで、他分野の学生等との相互交流が可能となり、「他者を理解し尊重する能力」が育まれることに繋がります。 こども学科と建設学科 パンデミックの影響もありましたが、埼玉純真短期大学「こども学科」とものつくり大学「建設学科」の学生たちが交流することで、2018年度「模擬保育室(おひさまランド)」の幼児用家具と室内遊具をデザイン・製作、2020~2021年度「屋外キッズハウス」をデザイン・製作するというプロジェクトが展開されてきました。専門的知識と実践力のある保育者・教育者を社会に輩出する「こども学科」と、実際にものづくりができ技能にも秀でたテクノロジストを輩出する「建設学科」の学生たちが、お互いを理解し尊重することで実現した成果です。 2018年度制作の「模擬保育室(おひさまランド) 2020年度制作のキッズハウス ポストコロナ元年 令和5年度の埼玉県一般会計当初予算は「ポストコロナ元年~持続可能な発展に向けて~」と名付けられました。「10年先、20年先を見据え、埼玉県の持続可能な発展に向けての礎を築いていく」という決意が込められているそうです。その具体的な取り組みの中には、資源のスマートな利用、ゼロ・カーボン社会に向けた取り組みも含まれています。「木材」を使った模擬保育教室と屋外キッズハウスプロジェクトは、森林と木材利用がカーボンニュートラルに貢献できることの学びに通じるものです。学生たちがそのことを深く考えるのは、あるいは卒業後かもしれませんが、大学間連携によって他者を理解することを学んだ若者たちが、超スマート人材として次世代の担い手になってくれることを願っています。 2021年度制作のキッズハウス 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年5月5日号)掲載 Profile 佐々木 昌孝(ささき・まさたか) 建設学科教授 1973年生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科(建設工学専攻)博士後期課程。博士(工学)。2020年4月より現職。専門は木材加工、日本建築史 関連リンク ・家具研究室(佐々木研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ

-

創造しいモノ・ガタリ 03 ~「問い」を学ぶ。だから学問は楽しい~

教養教育センターの井坂康志教授が、ものつくり大学の教員に、教育や研究にのめりこむきっかけとなったヒト・モノ・コトについてインタビュー。今回は教養教育センター 土居浩教授に伺いました。 Profile 土居 浩(どい ひろし)教養教育センター 教授総合研究大学院大学 博士課程(国際日本研究専攻)修了。博士(学術)。2001年ものつくり大学開学当初から着任。関心領域は、日常意匠論。 少年時代から先生になりたいと思っていたのでしょうか。 中高時代は学校の先生になれればいいなとは思っていましたね。先生のロールモデルで記憶しているのは理科の先生です。科目は理科なので思い出されるのは白衣姿なのですが、器楽演奏をはじめ音楽にも造詣が深く、ギター・マンドリン部の顧問としてお世話になりました。今にして思えば、学びを楽しまれている先生方との出会いに、恵まれてましたね。大学教員とは無縁の幼少期でしたので、その具体的イメージは皆無だったのですが、それでも、大学入学後に教わりました先生方は、とても楽しそうに見えたことが印象に残っています。 先生の専門分野は民俗学、宗教学ですが、専門分野に進む上でのきっかけとなったのはどんなことでしょうか。 平成になってから、京都の伏見にある教育大学に進学しました。振り返れば当時の日本はバブル経済の只中でしたが、その恩恵を私自身は感じなかったですね。それよりも、天安門事件やベルリンの壁崩壊や湾岸戦争といった激動する世界各地のニュースが流れる中、東京から距離を置いた京都で、ゆったりとした学生生活に浸った良き時代でありました。結局、十二年ほど京都で暮らしたので、私にとって京都は古里のひとつですし、今でも私の半分くらいは京都時代の要素で形成されている、とすら感じます。大学時代は地理学を専攻しておりまして、しばしば先生とともに現地を観察する機会が多かったことは大きかったと思います。それがフィールドワークという調査手法であることを後から学ぶわけですが、むしろ、歩くとそこが調査対象の現場になる体験が強烈でした。都会だろうが田舎だろうが、先生に同行すると、何とはない風景から何かが見出される。そんな「見方」を教わるわけです。この体験は私にとって研究者の眼の凄みを思い知らされる点で決定的でした。いま私が思い浮かべているのは、地理学の恩師である坂口慶治先生で、廃村研究が御専門です(これまでの研究が『廃村の研究:山地集落消滅の機構と要因』にまとめられています)。活きた地理学を学ぶ上で本当にお世話になりました。坂口先生は、大学時代に得ることのできた大切なロールモデルのお一人です。フィールドワークに同行すると、いつも楽しんでおられたことは印象的でしたね。先生が誰よりもその現地を楽しんで学んでいる。中高時代の先生もそうだったのですが、この学ぶ楽しさを全身で示していただいたことは、私の学びの原体験の一つとして、かつ現在の私の教育姿勢の根本として刷り込まれているかと思います。学部3回生の時に(講義とは全く関係なく)書いたレポート。すでにこの時から現在の専門に近い関心があったらしい。そんな影響の一端かと思いますが、私のゼミでの卒業研究のテーマを、学生以上に私が面白がっていることが、しばしばあります。たとえばコイン精米所についての研究(概要を研究室ウェブサイトに掲載してます)です。調査を重ねると、田舎よりも都市に近い土地に立地しているとか、勝手に思い込んでいた常識が覆る面白さがありました。このような身近なところにあるモノのような、小さな歴史を調べていくのは本当に楽しいことです。どんなありふれた(と思い込んでいる)風景にも、ありふれていない固有の物語があるのですから。おそらく私が大学で学んだことは、先生たちから座学として教わる知識よりも、先生のフィールドワークに同行することで、研究対象を楽しがる・面白がる技能を身につけたことだと思います。ある種の感染ですよね。次世代へわずかなりとも感染させたいものです。 コロナ禍で24時間営業を停止したコイン精米所(鴻巣市) コロナ禍でマスクするパチンコホールのキャラクター(さいたま市) 先生は「お墓」の研究でも知られていますが、専門分野に進む契機を教えてください。 やはり京都で暮らしたことが大きいです。京都の繁華街を散策していた時に、映画館の裏手に寺院が並んでいて、墓地だらけなことに気付いたんですね。私自身が生まれ育った実家のお墓は、市街地から離れた市営墓地の一角にあります。ですから初発の問いは「京都の墓はなぜ街の中心部にあるのか」でしたね。この問いが解けたら次の問いが生じて、今に至るような「墓ばかり調べている」人になりました。地区の納骨堂(福岡県筑後市)散骨の島として知られるカズラ島(島根県海士町)を対岸から眺める問いがイモヅル式に連鎖する過程で、地理学に限定されず、より幅広い視点から研究したいと考え、博士課程では総合研究大学院大学の国際日本研究専攻へ進学しました。この組織は国際日本文化研究センター(日文研)が受入機関で、京都の桂坂という、当時まだまだ開発中だったニュータウン地区の最辺縁部に位置してました。たいへん恵まれた研究環境で、特に図書館は、蔵書はもちろん研究支援サービスも含め、極めて充実していました。曲りなりとも私が博士論文をまとめることができたのは、日文研の図書館の支援なくしては、ありえなかったですね。日文研という機関がようやく創立十年になる頃で、私が在学した専攻としては四期生で、集団としても若かったですね。教員(教授・助教授・助手)も院生も、サロンのような交流部屋で活発に議論していたことを思い出します。実はその仮想敵として想定されるのが、梅原先生でした。何しろ日文研の初代所長として、当時の日本文化論に大きな影響を与えておられましたので、いかに梅原日本学を乗り越えるかが、教員も院生も共通する課題でした。この日文研での縁、梅原先生と縁が結ばれたことが、ものつくり大学に関わることになりました。 梅原先生について教えてください。 この大学の関係者からは、私が梅原先生の直弟子だと勘違いされたこともありましたが、私は世代的に「孫弟子」にあたります。さらには、直接にお会いしたのが日文研という研究所でしたので、研究会に同席するというヨコの繋がりで対面しましたので、教壇から教わるようなタテの繋がりとは違います。梅原先生といえば、本当に愉しげに研究について語るお姿しか思い出せないほど、「学問は楽しい」を根底に据えておられた方でした。これは私が梅原先生からいただいた最大の学恩です。ここまで口頭では「梅原先生」と申し上げておりますが、正直、言い慣れないです。隔絶した偉人ですから、むしろ「梅原猛」と呼ぶのが相応しい。そう感じています。以前もエッセイに書きましたが、夏目漱石や和辻哲郎のように教科書に載るような、あるいは吉本隆明や司馬遼太郎のような高名な人に「先生」をつけると違和感がありますよね。個として強烈な人物だからでしょう。強烈な人物からは、熱気・元気・覇気の類が感じられるものですが、私が直接にその気にあてられ続けているのが「梅原猛」です。ものつくり大学着任直後、開学時の入学式の式辞を今もよく覚えています。それは「伝説」の式辞と呼ぶにふわさしいものでした。一般的に式辞と言えば、長くても5分程度かと思うのですが、梅原猛の式辞は1時間を超えて行われた大演説だったからです。途中に一度休憩を挟まざるをえないほどの熱弁を梅原猛はふるわれました。それは、ものつくり大学にかける思いの燃え上がるがごとき祝辞だったのです。「なぜものつくり大学が必要なのか」。その文明史的な観点から語っておられたのですが、そのとき浴びた熱気が、今でも私にとっての教育の熱源になっているのでしょう。 そのような影響は先生の現在の教育姿勢にも強く反映されていますね。 そうですね。学生だった頃、私たちを導いてくれた先生方の姿がとてもいきいきと楽しそうだったことが、現在の私の精神的細胞を形づくっているようにも感じています。学生がどう感じているかわかりませんが、私自身はいつも楽しく、ともに学生と学べることをありがたく思いながら教員生活を送ってきました。それに、楽しく学ぶことは、新しい問いを連れてきてくれます。学問とは「問いを学ぶ」とも読める。現在、AI(人工知能)が速やかに滑らかに何らかの回答を導き出してくれるのが話題になっていますが、ここで私のいう「問いを学ぶ」について、AIはどんな回答を提供してくれるのでしょうか。ごく最近のChatGPTを巡る議論は、私から眺めると「適切な問いとは何か」との延長上でしかありません。つまるところ、適切な答えへと至る「問いを学ぶ」姿勢を鍛えるしかない。これこそ教養として、誰もが身につけるべき基礎技能だと、私は確信しています。 取材・原稿井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 関連リンク ・教養教育センターWEBページ・教養教育センター 日常意匠研究室(土居研究室)

-

【知・技の創造】加工技術で環境課題に貢献

自動車や鉄道車両の軽量化手法 自動車や鉄道車両に代表される輸送機器の軽量化は、省エネルギー化や二酸化炭素排出低減などの環境問題に対し効果的な手段です。つまり、部材の強度や剛性に対する制約条件がある中で軽量化を図る必要があります。軽量化の手法としては大きく、材料の変更と形状の変更があり、要求される仕様に応じて一方または両方の手法が用いられます。 材料の変更については、単に強度や剛性が高い材料ということではなく、重量に対して強度や剛性が高い材料であることが重要です。自動車の強度部材として多く用いられている高張力鋼板は、一般的な鋼板と単位体積あたりの重量に差はありませんが、強度が高いため鋼板の板厚を薄くすることができ、体積減少により軽量化を図ることができます。アルミニウム合金やマグネシウム合金の強度や剛性は一般的な鉄系材料より小さいですが、単位重量あたりでは一般的な鉄系材料より大きくなります。このため、必ずしも板厚を薄くするなど体積を減らすことはできませんが、軽量化を図ることが可能です。 形状の変更については、1つの部材内において求められる強度や剛性に対応した断面積となるように設計することが重要です。なお、形状の変更は使用する素材の体積を減らすことを目的としているため、省資源化の観点でも優れた手法です。軽量化と省資源化を目的とした構造部品の代表的な例として管材があり、輸送機器の分野でも広く使用されています。管材は構造として、曲げやねじりの強度や剛性に対して影響の小さい半径方向中心部が空洞となっており、一方で影響の大きい半径方向中心部から距離の大きい位置で力を受けるため、重量に対して強度や剛性を高くすることができます。 変断面管の加工方法に関する研究 現在私は、管材において更なる軽量化を実現する変断面管の加工方法を提案し、その実用化に向けた研究を行っています。変断面管は長手方向にも要求される強度や剛性の分布に対応した形状とすることができるため、軽量化により有利な部材です。変断面管は自転車のフレームなど限られた部品に適用されているのが現状であり、実用的な加工方法も含めて、自動車や鉄道車両への積極的な適用の検討が進められている段階です。 提案している変断面管の加工方法は逐次鍛造によるもので、素材把持部と金型による加圧部の動作をコンピュータで制御し、刀鍛冶のように間欠的に素材を加圧し所望の形状に加工するものです。従来技術であるラジアルフォージングやスウェージングなどと比較し、汎用的な金型のみで複雑形状に加工できるため、金型素材や金型製作の観点でも省資源、省エネルギー化を図ることができる利点があります。この研究の最終ゴールとしては、コンピュータ上で設計した変断面管の形状データを入力とし、加工条件を自動決定後、自動加工を行う一連のシステムの実用化を目指しています。そして、提案した加工技術を用いた輸送機器部品の軽量化により環境問題に貢献していきたいと考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年4月7日号)掲載 Profile 牧山 高大(まきやま たかひろ)情報メカトロニクス学科講師電気通信大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。株式会社日立製作所生産技術研究所を経て、2019年4月より現職。専門は塑性加工学。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】コンクリートの未来に向けて

転換点を迎えたコンクリート コンクリートは、現代のインフラ構築において不可欠な構造材料です。コンクリートの構成材料は、一般には水、セメント、細骨材(砂)、荒骨材(砂利)と少量のセメント分散効果のある液剤(化学混和剤)の5つになります。このうち、水、細骨材および粗骨材は、特殊な環境を除いて地球上のあらゆるところで採取できます。また、構造材料には、ほかに木材や鋼材が代表的ですが、我が国においては単位体積あたりではコンクリートが最も安価です。 これに加えて、適切な材料を使って練混ぜ、施工および養生を行えば、大きな圧縮強度が得られ、長大な構造物を重力に逆らわない自由な造形で構築することが可能です。 こうした特性が、広範に使われている所以なのかもしれません。しかしながら、昨今では施工人員の不足や環境負荷低減への対応が喫緊の課題となっており、大きな転換点を迎えています。 コンクリートの施行の変容 コンクリート工事は、機械化が進んでいるものの、未だに多くの作業を人力に頼る部分が大きいです。ある程度の構造物であれば、コンクリートを打込む部位1か所につき20名ほどの作業者が必要とされる場合もあります。一方で、作業者の高齢化や若年入職者の減少など、今後ますます人員が不足する可能性が高くなっています。 実習でコンクリートを打設している様子 この対策のために、ロボットの活用や更なる機械化施工に加え、3Dプリンティングの技術の開発など、各所で様々な取り組みが活発化しており、近い将来には多くの作業者が見られた建設現場の風景が変わる可能性を秘めています。 コンクリートの環境負荷低減 冒頭で述べたように、コンクリートは総合的には最も合理的な構造材料と言えます。一方で、セメントの製造には多くの二酸化炭素を排出し、地球環境保護の観点からは、いかに抑制するかが喫緊の課題となっています。業界の取り組みにより、徐々に改善されつつありますが、今後も引き続き検討していく必要があるでしょう。 また、セメントの代替として、高炉スラグ微粉末(鉄鋼生産の副産物)やフライアッシュ(石炭火力発電所等で副産される石炭灰)を大量に置換して、従前のセメントを用いたコンクリートと同等の性能を得る技術など、各所で多くの研究が行われています。 一方で、解体後のコンクリート塊は、従来より再生砕石等でほぼ全量がリサイクルされてきましたが、より環境負荷低減を図る上でもさらなる構造物の長寿命化や新たなリサイクル方法など、様々な技術が開発されつつあります。これらの研究開発が、コンクリートの未来に向けて大きな展開につながることが期待されています。 コンクリートの未来に向けて 現代のコンクリートが登場して100年ほど経過し、歴史的にも大きな転換点を迎えている状況ですが、これに代わる合理性を持った構造材料の登場には至っておらず、今後も当分の間多くの構造物で使われるものと思われます。 一方で、社会の変容のスピードは速く、これに追随して変化していかなければ、時代に取り残された技術となってしまいます。当研究室としても、新たなコンクリートの未来に向けて学生諸君とともに様々な課題解決のために研究活動に取り組んでいきたいと考えます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年3月3日号)掲載 Profile 大塚 秀三(おおつか しゅうぞう) 建設学科教授 川口通正建築研究所を経て2005年ものつくり大学技能工芸学部建設技能工芸学科卒業(社会人入学、1期生)。2013年日本大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。2018年4月より現職。専門は建築材料施工、コンクリート工学。 関連リンク ・建設学科WEBページ・建設学科 建築材料施工研究室(大塚研究室)

-

創造しいモノ・ガタリ 02 ~「本物」を見に行こう~

教養教育センターの井坂康志教授が、ものつくり大学の教員に、教育や研究にのめりこむきっかけとなったヒト・モノ・コトについてインタビュー。今回は建設学科 八代克彦教授に伺いました。 Profile 八代 克彦(やしろ かつひこ)技能工芸学部建設学科 教授 1957年、群馬県沼田市生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻博士課程単位取得退学。博士(工学)。札幌市立高等専門学校助教授を経て、2005年にものつくり大学へ移籍。専門は建築意匠・計画 現在行っている教育研究のきっかけを教えてください。 専門の建築意匠・計画の分野だけでなく、いろいろなモノに対して自然と関心が向いてきた研究人生であったと思います。一見すると寄り道に見えることが、後々意外なところで新しい活動につながったり触発されたりといったこともずいぶん体験してきました。 やはり研究人生の基点となったのが、東京工業大学の4年次に所属した茶谷正洋研究室です。茶谷先生は世間では「折り紙建築」の創始者として有名ですが、実は建築意匠・構法の研究者として環太平洋の民家を精力的にサーヴェイされており、その総仕上げともいえる中国の地下住居に研究室所属時に出くわし、一辺で魅了されました。時は1980年代初頭、中国北部の黄土高原に見られる伝統的な住居形態・窰洞(ヤオトン)と呼ばれる地面に穴を掘って生活する人々がなんと4,000万人もいました。これは、中国の陝西省北部、甘粛省東部、山西省中南部、河南省西部などの農村では普通に見られる住宅形式です。地坑院ともいわれており、現在では国家級無形文化遺産にも登録され、今でもかなりの数の人々(約1,000万人?)の人々が崖や地面に掘った穴を住居として利用しています。 その研究を行ったのが、1980年代中葉、天安門事件の前の時代でした。西安に留学し、住居の構造はもちろんのこと、文化人類学的な関心からも研究を深めることができました。黄土高原の表土である黄土は、柔らかく、非常に多孔質であるために簡単に掘り抜くことができ、住居全体を地下に沈めた「下沈式」と呼ばれる、世界的にも特異なものでした。今ならドローンで比較的安易に撮影可能と思いますが、当時はそのようなものはありませんので、横2m×縦2.7mほどの大きな六角凧で空撮を敢行しました。どこに行っても住人が凧の紐を持つのを争って手伝ってくれたのが懐かしい思い出です。 ヤオトン空撮写真(河南省洛陽) その経験が後々まで力を持ったということですね。 そうだと思います。やはり最初に関心を持った分野というのは、後々まで影響するようで、現在に至っても、私の建築デザインの原型にはあの洞窟住居があるように感じています。東工大の後は札幌市立高等専門学校に務めました。この学校は全国初かつ唯一のデザイン系の高専で、校長が建築家の清家清先生です。この学校で研究からデザイン教育にフォーカスしていったのですが、一貫して地下住居への関心は持ち続けてきました。なぜか気になる。そこには、必ず何かがあるはずなのです。その何かが研究を継続するうえでの芯のようなものを提供してくれたのかとも思う。まさに穴だらけの研究人生です。その後、2005年からものつくり大学で教鞭を執るようになりました。ものつくり大学では、手と頭を動かしてモノをつくる、ものづくりにこだわりを持つ学生が多く、刺激的な教育研究生活を送ってこられたと思います。これからも、学生には自分の中にある関心の芽を大切にしてほしいと思いますね。私の場合それは中国の地下住居だった。関心対象はどんどん形を変えていくかもしれないけれど、核にあるものはたぶん変わらない。二十歳前後の頃に、なぜかはっとさせられたもの、心を温めてくれたもの、存分に時間とエネルギーを費やしたものは、一生の主軸になってくれます。 ものつくり大学で最も強い思いのある作品は何ですか。 いろいろあるのですが、とりわけル・コルビュジエ(1887~1965年)の休暇小屋原寸レプリカが第一に挙げられると思います。現在ものつくり大学のキャンパスに設置されています。コルビュジエは、スイス生まれのフランス人建築家で、ミース・ファン・デル・ローエ、フランク・ロイド・ライト、ヴァルター・グロピウスと並んで近代建築の四大巨匠の一人に数えられる人です。これは正確には、「カップ・マルタンの休暇小屋」と言います。地中海イタリア国境近くの保養地リヴィエラにあるコルビュジエ夫婦のわずか5坪の別荘です。1951年にコルビュジエ64歳の折、妻の誕生祝いとして即興で設計して翌年に完成させた建築物です。打ち放しのコンクリートがコルビュジエの一般的なイメージなのですが、休暇小屋はきわめて珍しい木造建築なのですね。日本でのコルビュジエ作品としては、上野の国立西洋美術館が有名です。彼が設計者に指名されたのは1955年ですから、国立西洋美術館の構想も休暇小屋で練り上げられた可能性もあります。 どんなプロジェクトだったのでしょうか。 レプリカ制作に着手したのは、2010年6月、当時神本武征学長の頃でした。学長プロジェクトとして「とにかく大学を元気にする企画」という募集があって、さっそく有志を募ってプロジェクトを立ち上げました。「世界を変えたモノに学ぶ/原寸プロジェクト実行委員会」がそれです。建設学科と製造学科(現 情報メカトロニクス学科)両方の教職員学生を巻き込み、世界的名作とされる住宅や工業製品を原寸で忠実に再現することを通して、本物のものづくりを直に体験してほしいと考えて始めました。第一弾となったのが、この小さな休暇小屋であったわけです。そのこともあって、2010年9月に急いでフランスに渡り、必要な手続きを行うことになりましたが、これがとても刺激的でした。ありがたいことに、パリのル・コルビュジエ財団からは、翌10月には無事に許諾を得ることができました。2011年2月には、カップ・マルタンに学生10名、教職員6名とともに実物を見に行きました。これは現地の実測調査も兼ねており、約2年間の卒業制作として、設計、確認申請、施工とものつくり大学の学生たちが、ネジ一個から建具金物、照明、家具に至るまで丸ごと再現しています。実際に現地で見て、自分たちの手で原寸制作する。本人たちにとって本物のすさまじさを思い知らされる体験だったはずです。繰り返しになりますが、休暇小屋は私にとって、両学科協働で制作したものですから、両学科の叡智を結集した象徴的作品といってよい。現在は遠方からも足を運んで見に来てくださる方が大勢おられます。 カップマルタン実測調査の様子 教育研究にあたって心がけていることは何でしょう。 私はオプティミスティック(楽観的)な性格だと思っています。やはり学生に対しても希望と好奇心の大切さを語りたいと常々思っています。悲観的なことを語るのは、なんとなく知的に見えるかもしれないけど、現実には何も生み出さないのですね。特に本学の学生は、テクノロジストとして、将来ものづくりのリーダーになっていくわけですから、まずは自分がそれに惚れていないと明るい未来を堂々と語れないと思う。リーダーは不退転の決意で明朗なビジョンを語れなければ、誰もついていきたいとは思わないでしょう。そのこともあって、教育や研究の中でも、いつも学生には希望と好奇心、プラス一歩前に出る勇気を伝えてきたと思います。 最後にメッセージがあればお聞かせください。 私自身は「タンジブル」なもの、いわゆる五感で見て触れることを大切にしてきました。それらは物質という形式をとっているわけですけれども、創造した人の精神や思いの結晶でもあるわけです。そうであるならば、現在のようにオンラインとかネットで見られる時代だからこそ、なおさら本物に触れてほしいと思います。本物に触れなければどうしても伝わらないものがこの世界には偏在しているから。たとえば、「世界を変えたモノに学ぶ/原寸プロジェクト実行委員会」も、実物のみが語る声に対して繊細に耳を澄ませる体験がぜひとも必要だった。だから、カップ・マルタンまで足を運んだのです。それは私が大学時代、洞窟住居を研究するために中国に留学したのと同じ動機です。まさに、ホンモノ《・・・・》というのは千里を遠しとせず足を運ばせるにふさわしい熱量を持っているものなのです。フランスに本物があればフランスに行くし、中国に本物があれば中国に行く。そんな具合に私は世界中を見て回ってきたと思います。だから、ぜひ学生諸君には本物を相手にしてほしい。本物に触れ、その熱度に打たれてほしい。そのためにはどんどん外に行ってほしいと思います。まずはコルビュジエ設計の世界遺産、国立西洋美術館に足を運んでみてはいかがでしょうか。上野にあるわけですから。電車に乗れば一時間程度。たいした距離ではありません。実際に行って五感をフルに働かせてほしい。頭だけで想像したのとはまったく違う質感、コルビュジエの手触り感が伝わってくるはずです。 カップ・マルタンの休暇小屋レプリカの室内 八代教授と藤原名誉教授の著書「図解 世界遺産 ル・コルビュジエの小屋ができるまで」(エクスナレッジ刊) 取材・原稿井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 関連リンク ・建設学科WEBページ・建設学科 デザインプロセス研究室(八代研究室)

-

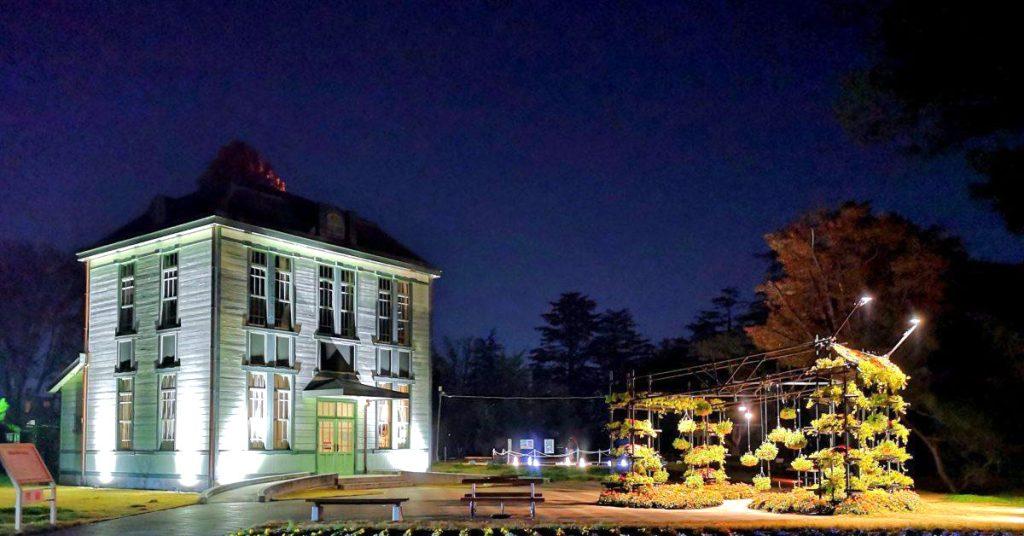

創造しいモノ・ガタリ 01 ~ドラッカーの助言「まず模範となる人を探しなさい」~

ものつくり大学では様々な教員が、それぞれの専門分野の教育・研究を行っています。「創造しいモノ・ガタリ」では、教育や研究にのめり込むきっかけとなったヒト・モノ・コトを起点に自身について語ります。第1回はドラッカー研究の第一人者である教養教育センターの井坂康志教授に伺いました。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 現在行っている教育研究のきっかけを教えてください。 大学卒業後、編集とメディア・プロデュースの仕事に従事していたのですが、入社して数年の2001年にドラッカーについてのインタビュー記事を担当したのです。当時ドラッカーのリバイバル・ブームが巻き起こっていて、書店でも『プロフェッショナルの条件』『チェンジ・リーダーの条件』などが大ベストセラーとなっていました。 ドラッカーの著作のほぼすべてを翻訳し、日本の無二の友人でもあった上田惇生先生に8回にわたるロングインタビューを行ったのが、私とマネジメントとの出会いでした。 上田先生に接して、ドラッカー経営のフレームをはるかに超越したすさまじさに触れた気がしました。私は28歳で、本格的な活動領域を見定めようと考えていたことも手伝って、ほとんど直観的に「あ、この人についていこう」と感じたのをはっきりと覚えています。あのインタビューが私の人生と仕事にとっての岐路だったのだと今にして実感します。 それは、どんなインタビューだったのですか? 上田先生とはじめてお目にかかった2001年、ちょうど日本経団連からものつくり大学教授に移籍された頃でした。大学設立にかかる東奔西走のなか、都心で1時間足らずの時間をいただけたときの喜びは今も胸に残っています。初対面時は少し謹厳な印象でしたが、お付き合いするうちに人を年齢や立場で分け隔てしない、風通しのいいお人柄とすぐにわかりました。インタビューは総計80時間にも及ぶもので、「ドラッカーの8つの顔」と題して『週刊東洋経済』に8週にわたって連載されました。今も読むことができます。いわゆる経営やマネジメントだけでなく、ドラッカーの持つ幅広い発言領域にも言及し、人となりや思想・哲学にも踏み込んでいます。インタビューは英訳されて、当時存命だったドラッカー本人にも読んでもらうことができました。「私を知る上でこのインタビューにまさるものはない」との評価をいただけたのは、一生の思い出です。 上田先生との出会いからご自分が変容したと感じるのはどのようなことでしょうか。 上田先生からいただいた宝物はあまりにも豊か過ぎて簡単に要約できませんが、やはり「強みを見よ」とのメッセージだと思います。それまでは強みという言葉さえ知りませんでしたから、はっと胸を突かれたことを記憶しています。上田先生ご自身が、人の強みしか見ない方でした。人には多くの弱みがある一方で、強みも必ずあります。要は見ようとするかしないかだけの問題です。その強みに最大の仕事をしてもらうことが大事なのだと上田先生はよく語っていました。いわば強みをかなてこ代わりに世界の重たい扉をぶち破る感覚です。これはマネジメントの底流にある考え方でもあります。 2005年5月7日、ドラッカーへのインタビュー風景(クレアモントの自宅) 加えて、2005年5月、亡くなる半年前のドラッカーに会うことができた。一生ものの僥倖でした。強力な後押しをしてくださったのもやはり上田先生でした。ちょうどその頃上田先生とともにドラッカー学会設立に動き始めてもおり、ほかならぬ本人から学会設立の許諾と賛意を得るという得難い副産物もありました。 さらにもう一つ、上田先生の生き方自体が私にとって偉大な規範として作用したこともあります。あえて言えば、自分を一つの箱に閉じ込めてはいけない、二つ以上のフィールドを同時に生きなければならないということです。上田先生は日本経団連退職後、本学開学に合わせて教授に着任され、第二の人生を教育研究に移されました。大学を退職されてからは、独立翻訳家として卓越した訳業を成し遂げられています。上田先生には日本経団連職員、ものつくり大学教授、翻訳家の三つの顔があったことになります。人生百年とも言われる昨今、一つの分野にアイデンティティを預けるのはある意味でリスクなのですね。複数の課題を自らに課して、強みをエンジンにして多面的に貢献していく。そんな考えを上田先生から学んだように感じています。 どうして編集者から大学に転身したのでしょうか。 上田惇生先生と共著とともに。 専任教員として着任したのは2022年なのですが、ずっと前の2004年から上田先生とともに「マネジメント論」「一般社会学」などの社会科学系科目を非常勤講師として教えていました。起点をそこにとれば、ものつくり大学とのご縁は20年近くになります。ものつくり大学はテクノロジスト養成の高等教育機関です。上田先生はよく「畳の上の水練」ではいけないとおっしゃっていました。知識を頭の中だけに閉じ込めてはいけない。知識とは自由なものだからです。 私は出版社で本や雑誌など500点ほどを手がける機会に恵まれました。私の解釈では、編集者もアイデアを形にする意味では、テクノロジストの一種です。その体験を若い人たちと共有したいという思いはかねてからありました。ちょうど50歳を目前としていた時期でもあり、転身によい頃合いとも思えました。 教養教育センターでは、現在どのような活動を行っていますか。 学部向けの授業として「Druckerのマネジメント論」などの講義を持っています。学生とともに、とりわけ関心を惹く企業や団体を選定し、統合報告書やESGレポートの読解を通してマネジメント特性を分析する事例研究を行っています。研究としては、ドラッカーの残した書簡や講義などの一次資料を用いて、著作やコンサルティング活動の関係性の調査、それと第二次大戦後形成された日本的経営、経営ジャーナリズムに与えたドラッカーの影響を考察したりしています。 学外向けの活動としてはどのようなものがありますか。 社会人向けの講座をいくつか開講しています。2022年度は「現場で生かすマネジメント」として、中間管理職を想定した講義をオンデマンドで配信しました。時間管理、意思決定、フィードバック分析など比較的即効性の高いマネジメント手法についてお話ししています。2023年度は、お世話になった上田先生の人と業績を顕彰する意味で、「上田惇生記念講座 ドラッカー経営学の真髄」という連続講義を開講する予定です。上田先生と公私ともに親しくされた外部講師数名を招き、それぞれの視点からドラッカー経営学の要諦を語っていただくというものです。こちらもオンデマンドで配信されます。将来的には埼玉の地元中小企業、学校、病院等にドラッカーのマネジメントを広く活用していただけるプラットフォームづくりを行っていきたいと思っています。というのも、本学の位置する埼玉県には優れた資源が少なくありません。近隣の深谷市はドラッカーが尊敬した渋澤栄一翁の故郷でもありますし、高い技術を持つ中小企業も多く集積しています。私自身、近隣自治体の加須市出身でもありますので、地域に根差した発展に多少とも貢献できればと願っているところです。 最後にメッセージがあればお聞かせください。 生きていればもちろん失敗など数限りなくあります。歩いていれば誰でも転びます。転んでいない人は、まだ歩みを始めてさえいない人だと思う。そこで大切なのは、したたかに学び続けることですね。とくに歴史から学ぶことです。私はしばしば学生に「起こったこと・考えたことをその日のうちに書きとめておくように」と伝えるのですが、日記を書くことは時間を味方につけることであり、振り返りを通して自己成長に大きく寄与することは間違いありません。「あのとき、困難をこんな風に乗り越えたんだ」という自信にもなりますし、何より自分についての貴重なデータベースになります。それともう一つ。どこへいっても最初に尊敬できる人を探してほしい。この人から学びたい、こんな風になりたいという人を真っ先に探すことです。見つけ出したら、決して離れないことです。学べるものは何でも学ばせてもらうといい。きっと喜んで経験や知恵を分け与えてくれるでしょう。ドラッカーは常々若い人に、「まず模範となる人を探しなさい」と助言していたそうです。私自身若い頃に多くの尊敬できる方々をお会いできたことはつくづく幸運であったと実感します。上田先生やドラッカーは私にとってまさしくその最たる存在でした。若い方の心の片隅にとどめておいてもらえたら嬉しいと思います。 関連リンク ・教養教育センターWEBページ・上田惇生名誉教授連載インタビュー

-

【知・技の創造】AIらしさ 人間らしさ

AIの発展 AIが描いた未来のものつくり大学(編集部作成) 2022年は人工知能(AI)の発展が広く世間に知れ渡る年となりました。まず、夏頃に画像生成を行うAIが複数登場しました。画像生成AIは任意のテキストを与えられるとその内容に合わせた画像を作り出すことができるもので、生成された画像がまるで人の手で描いたような精度を持つことで話題となりました。実際、AIで生成した画像であることを隠して応募された絵が米国アートコンテストのデジタル絵画部門で人間の描いた絵を押し除けて1位を取る、といった出来事が起きています。また、9月には英語や日本語に限らず様々な言語の音声の高精度な文字起こしができる音声認識AIが公開されました。さらに、11月には高性能な対話型AIが登場し、人間と違和感のないテキスト対話を行うことができる性能を示しました。これまでコンピュータシステムとの対話では対話を続けるうちに人間が不自然さを感じる要領を得ない返答が出力されてしまい対話破綻が生じることが常でしたが、この対話型AIは文脈を踏まえた上で流暢な言葉で回答を生成しており、人間同士の対話と遜色ないやりとりを見せています。 ここで注意しておきたいのは、AIは誤りのない正解を出力しているのではなく、場面に応じて確率的にそれらしい出力をしているに過ぎないということです。 例えば、音声認識AIはきちんと聞き取れない部分があると文法的に誤りにならないように単語を適当に補って出力することがあります。対話型AIは私が「『桃太郎』のあらすじを教えて?」と尋ねると、「『桃太郎』は日本の民話の一つで、主人公の桃太郎は、桃の盗人として知られる少年です。彼は、7人の姉妹を持つ母親を支えるために、毎日森から桃を盗んで帰ってきます。」云々と言った内容をとうとうと披露してくれました。これらは厳密には誤った出力です。 AIらしさとは これまでのAIは、生成した絵が理解し難い前衛的なものに見えたり、音声認識結果に言語としておかしな部分があったり、対話がまともに続かなかったりといった「AIだから仕方ない」という点でAIらしさを感じさせていました。 しかし、昨年登場したAIたちはそのようなAIらしさとは無縁の人間らしさを感じさせます。音声認識AIの単語の補完は人間の空耳のような働きですし、前述の対話型AIの回答は『桃太郎』を知らない人が即興で物語を作っているような妙な人間味があります。つまり、正しくない内容であっても文脈に矛盾なく流暢に出力されると人間らしさを感じてしまうのです。 さて、このような人間らしいAIが日常生活に入ってくるようになると、我々は対話相手が人間かAIか判別できなくなってしまうのでしょうか。私の研究している音声インタラクション分野では人間同士の会話では返答までに少し間が開くと不同意を表すとされていて、そのような些細な部分から様々なことを読み取った上で人間はコミュニケーションをとっています。AIを日常的に相手にするようになれば、我々は何かしらの情報を基に新たなAIらしさを感じ取るようになると私は考えています。AIが日常に溶け込んだそのような日々の到来が楽しみです。 埼玉新聞「ものつくり大学 知・技の創造」(2023年2月3日号)掲載 Profile 石本 祐一(いしもと ゆういち)情報メカトロニクス学科准教授北陸先端科学技術大学院大学博士後期課程修了。博士(情報科学)。国立情報学研究所、国立国語研究所等を経て2022年4月より現職。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】省エネからウェルネスへ

「久保君、これからの建築物はデザインや構造だけではなく、省エネルギーを考えなければ建設することができなくなる時代がやってくるよ」――これは筆者が大学3年生の時に、後に師匠となる元明治大学建築学科 加治屋亮一教授が述べられた言葉です。 当時の私は、エネルギーって何だろう、というくらいの認識でピンと来ていませんでしたが、現に、令和4年6月17日に公布された建築物省エネ法改正では、これから建築しようとする建築物には、エネルギー消費性能の一層の向上を図ることが建築主に求められています。 つまり加治屋教授が20数年前に述べられていたことが現実になったわけです。改正建築物省エネ法は省エネルギーを意識した設計を今後、必ず行っていく必要があることを意味しており、換言すれば、現代では省エネルギー建築は当たり前となる時代になったといえます。 一方で、2019年4月に施行された働き方改革関連法案は、一億総活躍社会を実現するための改革であり、労働力不足解消のために、①非正規社員と正社員との格差是正、②高齢者の積極的な就労促進、そして、③ワーカーの長時間労働の解消を課題として挙げられています。このうち、3つ目のワーカーの長時間労働の解消は、単に長時間労働を減らすだけではなく、ワーカーの労働生産性を高めて効率良く働くことを意味しています。 私は10年ほど前からワーカーの生産性を高めるオフィス空間に関する研究を行ってきました。ワーカーが働きやすい空間というのは、例えばワーカー同士が気軽に利用できるリフレッシュコーナーの充実や、快適なトイレの充足や機能性の充実、食事のための快適な空間の提供が挙げられます。さらに、建物内や敷地内にワーカーの運動促進・支援機能(オフィス内や敷地内にスポーツ施設がある、運動後のシャワールームの充実、等)を有することで、ワーカーの健康性を維持、向上させることが期待できます。 近年建築されるオフィスは、省エネルギーやレジリエンスは「当たり前性能」であり、ワーカーの生産性を高めるための多くの施設や設備が導入されています。いうまでもなく、建物のオーナーは所有するテナントビルで高い家賃収入を得ることを考えます。そのためには、テナントに入居するワーカーの充実度を高める必要があります。 現在私は建築設備業界や不動産業界と連携して、環境不動産(環境を考慮した不動産)の経済的便益について研究を行っています。250件を超えるオフィスビルを対象に、そのオフィスの環境性能を点数付し、その点数と建物の価値に影響を及ぼすと考えられる不動産賃料の関係について分析しています。最新の研究では、建物の環境性能が高いほど、不動産賃料が高いことを明らかにしました。これはつまり、ワーカーサイドは健康性や快適性が高まったことで労働生産性が向上し、オーナーサイドは高い不動産賃料が得られることとなり、両サイドともに好循環が生まれることになります。 加治屋教授の発言から四半世紀過ぎた今、私は研究室の学生には、「今後は、省エネルギーはもとより、ワーカーのウェルネスが求められる時代となっていく」と伝えています。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2023年1月13日号)掲載 Profile 久保 隆太郎 (くぼ りゅうたろう)建設学科 准教授・博士(工学) 明治大学大学院博士後期課程修了。日建設計総合研究所 主任研究員を経て、2018年より現職。専門は建築設備、エネルギーマネジメント。 関連リンク 建設学科WEBページ 建設学科 建築環境設備研究室(久保研究室)

-

【知・技の創造】日本の原風景

JR高崎線・吹上駅からものつくり大学(行田市)に至る開けた田野の中ほどに「真摯さの道」がある。上越新幹線の高架へと続く200メートルほどの農道である。ことに夕景は美しく、清明な上州の山並み、時に富士の高嶺さえ仰ぐことができる。 JR吹上駅からものつくり大学に至る「真摯さの道」(筆者撮影) そこはマネジメントの父・ドラッカーの翻訳者で日本での分身ともされた、今は亡き上田惇生先生(ものつくり大学名誉教授)が、integrityの訳語を想起した道である。上田先生は若き日俳句に親しんだ人でもあり、一つの語彙が浮かぶのを忍耐強く待ち続け、ついに大学からの帰路、この道で「真摯さ」を呼び寄せたのだった。 ドラッカー(左)と上田惇生名誉教授(右) 生前の上田先生とこの道を歩いたことがある。心の内で生きる諄朴な日本の原風景そのままであり、原語の熱源を不思議なほど直にとらえることができた。 ドラッカーの遺産 現在世界はコロナ禍に際して、新しく文明社会を始めなければならないほどの分水嶺《ぶんすいれい》に立たされている。その点で、晩年のドラッカーが「テクノロジスト」というコンセプトを残してくれたのは、とりわけ日本人にとってかけがえのない遺産であった。 テクノロジストとは巧みにものを作る人というのみではない。ものを作るとは、言うまでもなく高度な精神によって統合された仕事である。ものづくりを外側から眺めると一つの行動だが、その実相は一人ひとりの内面で営まれている。 昨今DX(デジタルトランスフォーメーション)やAI(人工知能)が大流行である。だが、高度に組織化された情報も、最終的に実行するのも人間なら、享受するのも人間である。いや、かえってテクノロジーの進展するほどに、人間の存在感は増していくはずである。 教養あるテクノロジストのために 本年度新設されたものつくり大学教養教育センターは、テクノロジストのための教養教育を掲げている。教養というと書物が想起されるが、そればかりではない。それは徹底した知と行の合一の道である。そうであるならば、手早く片付けてしまうわけにはいかない、一生を賭けた大事業となるだろう。 ドラッカーはテクノロジストのもつべき一種の社会的知性としても、「真摯さ」を重視していた。その証拠に、彼は頭脳の明晰さよりも、真摯さの方を重く見て、個が現実社会を生き抜いていく上でよほどあてになると述べている。それは、生きるという根底的な理由と結ばれた精神的王道でもあったことに思いが至る。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 教養教育センターWEBページ

-

諦めない心が生んだ4年間の集大成と、卒業後の姿

11月8日(火)、東京ビッグサイトにてJIMTOF2022が開催され、DMG森精機株式会社のブースにおいて「第17回切削加工ドリームコンテスト」の表彰式が行われました。本コンテストでは、2021年度3月に本学の製造学科(2022年現在は情報メカトロニクス学科) 武雄研究室の卒業生であり、現在はシチズンマシナリー株式会社に勤務している大澤 怜史さんが卒業研究で製作した「総削りスピーカー」が、アカデミック部門において見事銅賞に選ばれました。そこで、大澤さんが製作に込めた思いや、学びになったことと、今後の目標をお伺いしました。 なぜスピーカーにしようと思ったのですか 趣味でイヤホンやオーディオ機器を集めています。良いものを買って聞くことはいつでもできますが、4年間様々な勉強を積み重ねてきたので、好きなものを1から作ってみよう考えたことがきっかけです。 スピーカー全体図 総削り出しの特徴とは 無垢の金属の塊から形を作り出していくことを総削り出しと言います。彫刻とは違うのですが、彫刻のようなイメージで、機械を使って掘るように加工します。 通常のスピーカーと異なる部分はありますか? 既製品のスピーカーを参考に設計したため、形状に大きな違いはありません。 しかし、一般的なスピーカーには大きく振動させるためにゴムやスポンジ部品が使用されていますが、このスピーカーにはそのような柔らかい素材は一切使用せず、すべて金属で製作しています。それでも、きちんと実用できるスピーカーというところを目標にしました。また、木箱以外は大学の機械で設計から加工まで全て行いました。 スピーカー部分 完成までの期間はどれくらいかかりましたか スピーカーの設計や材料集め、削る刃物の選定等含めると半年以上かかりました。しかし、始まりから終わりまで一貫して自ら取り組めることを大学で教わったので、これが4年間の集大成だったのではないかと思います。 削るにも、刃物の回転数を調節するたびに切れ味や材料への衝撃に変化が出てくるので、何度も考えながら取り組みました。薄いものを作るということは、強い力を加えると変形してしまったり割れてしまったりするので、特に注意をしながら進めていきました。何度も失敗はしましたが、削る順番や回転数を何度も試行錯誤した結果、今の形になりました。 大変だったこと、学びになったことはありましたか スピーカーはコーンという部品を振動させて音を出す機械ですが、ただ薄くしただけの金属だと振動しないことが制作の過程で分かりました。シミュレーションの段階ではどうしたら響くのか苦労しましたが、何度も設計を重ねていくうちに、コーンを支える箇所に溝を作ることで、大きく振動させることができました。 また、様々な失敗を繰り返していく中で、試行錯誤をやめずに諦めないということは、就職した現在でも役立っていると思います。 スピーカーの裏側 大学生活を通して社会で役に立っていることはありますか ものつくり大学での学びはとにかく密度が濃かったこともあり、実際の社会に即した勉強ができることはとても大きかったなという気持ちです。同期よりも持っている知識の厚さが違うことや、社会人として即戦力になれるような教育を受けられたことはものつくり大学の良いところだと思っています。 表彰式の様子 現在はどのような仕事に取り組んでいますか 品質保証室という部門で、製品評価の仕事に取り組んでいます。 お客さまへ安全で高品質な機械を提供できる様に、新たに開発された新機種が求められる性能を持っているかの検査・試験を行っています。 今後の目標についてお聞かせください この度大変栄誉ある表彰を受け、ものつくり大学の学生として多くの方に評価していただきました。学生時代、後輩の指導を行うようなこともあり、自分でもある程度モノづくりがわかっている自信がありました。その自信は今も仕事をするうえで私の強い支えとなっています。しかし、社会人となった今、自分の未熟さも強く感じています。 そんな中で、現在の目標は、とにかく仕事を覚えていち早く1人前として成長することです。社会人生活は今までの人生の数倍長い期間を過ごすことになります。長い目線で、まずは1人前になること、そして将来的には身に付けた能力をまた後進へ伝えていけるような人材になりたいと思います。 最後に、今回の結果を後輩たちが知って、自分もこうなりたいと思ってもらえたら嬉しいです。 勤務先 シチズンマシナリー(株)で使用している金属加工機械 関連リンク 情報メカトロニクス学科WEBページ 情報メカトロニクス学科 機械加工・技能伝承研究室(武雄研究室)

-

【知・技の創造】装飾が愛着に繋がる

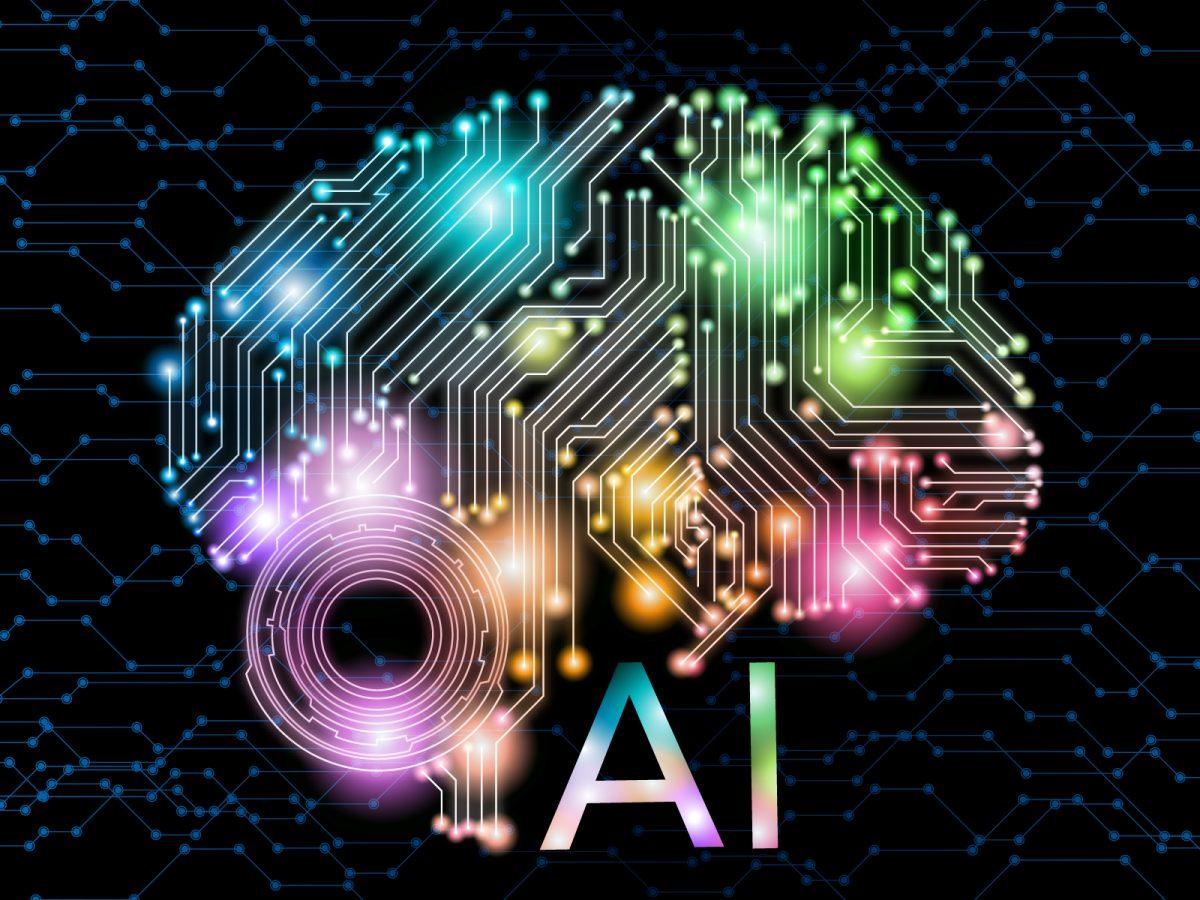

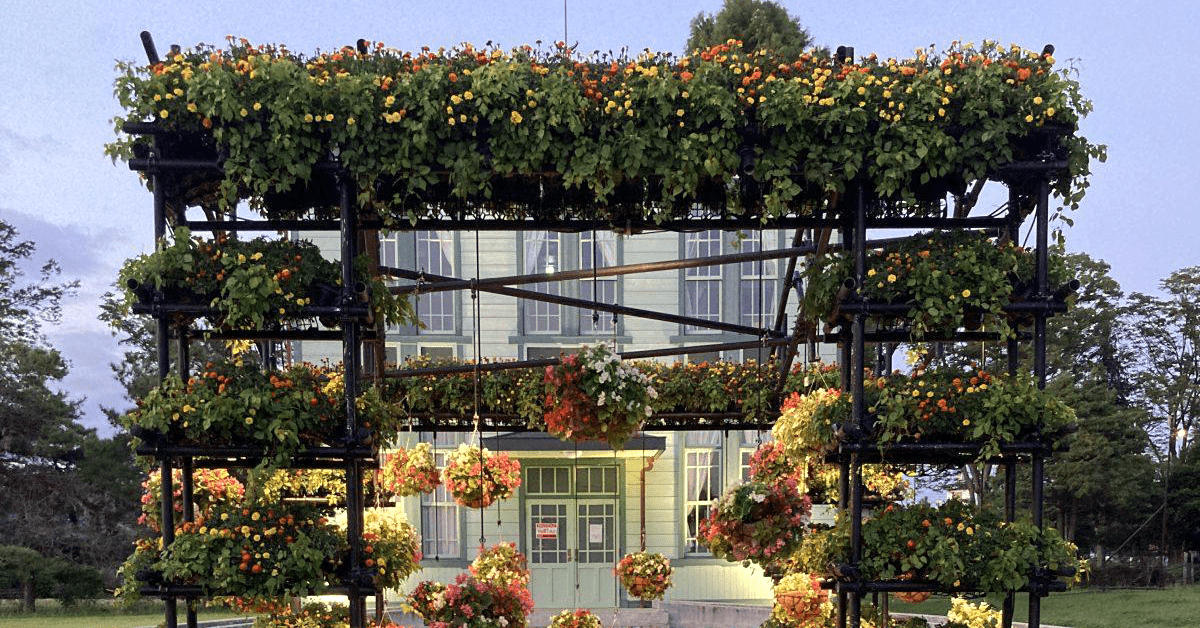

「装飾」から考える「花飾建築」とは 「装飾」とは、飾ること。美しく装うこと。また、その装い・飾り。「愛着」とはなれ親しんだものに深く心が引かれること。を意味します。 私事になりますが、現在、行田市内花き農家応援花いっぱい運動に取り組んでいます。ヴェールカフェ(旧忍町信用組合)や忍城を装飾する「花飾《かしょく》建築」と題した花台を制作しました。そのため、装飾について考えることがしばしばありました。9月に亡くなられた英エリザベス女王が、生前使用していた装飾品に大英帝国王冠があります。この王冠は、女王が戴冠式から着用されていたもので、ジョージ6世から譲り受け女王のために再デザインされたものです。国葬の際、女王の棺の上に、宝石の散りばめられた王冠が飾られていたのがとても印象的でした。 ファッションも建築も装飾されることで注目される 私が専門とする建築の分野では、「建築装飾」という言葉が使われます。鬼瓦や風見鶏のような厄除け魔除けのために取り付けられたり、欄間や襖のようにインテリアとして設えたり、構造体や間取りなど実用的機能に関係しない建築表現を指します。また、建築物を飾りつけるものとしては、ハロウィンやクリスマスのイルミネーション、お正月に飾るしめ縄や門松などがあります。東京タワーを事例に挙げてみると、建設当初、しばしば4本の稜線を電球で点灯。1964年のオリンピック以降、毎日点灯、都市の高層化により目立たなくなる。1989年、石井幹子氏による季節感を取り入れたライトアップの開始。2013年、増上寺のプロジェクションマッピングの背景に活用される。このように東京タワーは、電気によって装飾されることで、ときには都市の主役のように、ときには脇役のように捉えられてきました。装飾は、その季節や時代のトレンドを取り入れつつ、伝統を重んじながら発展してきました。ファッションも建築も装飾されることで注目されます。そして、その装飾された人、建物、街への愛着へと結びつきます。私の研究室で制作した「花飾建築」も旧忍町信用組合や忍城、そして行田市への愛着に繋がればいいなと思います。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2022年11月4日号)掲載 Profile 大竹 由夏 (おおたけ ゆか)建設学科講師筑波大学博士後期課程修了。博士(デザイン学)。一級建築士。筑波大学博士特別研究員を経て現職。 関連リンク 行田市花いっぱい運動 地域との交流を通じて得た学び 建設学科 デザイン・空間表現研究室(大竹研究室) 建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】D2C時代のものづくり

「D2C」の潮流 皆さんは「D2C」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?「D2C」とは「Direct to Consumer」(消費者に直接届ける)の略で、米国を中心に流行が始まっている新しい製品の販売、消費の動向です。「D2C」ブランドの特徴は原則小売店を介さずに、製造者が自社のwebサイトから直接消費者に販売する形態にあります。 「D2C」を代表するブランドとしては寝具の「Casper」、眼鏡の「Warby Parker」、日本でも若い世代を中心に支持を集めている、スニーカーの「Allbirds」などが挙げられます。 ではこれらの製品ジャンルは既に多くの製造者が古くから製品を供給しているにも関わらず、なぜこうした新興のブランドが誕生し消費者の支持を集めているのでしょうか。その背景にあるのはSNSの存在とサスティナビリティ(持続可能性)意識の普及にあると考えられます。 「Instagram」などのSNSの普及は、自分の持ち物を世界中の多くの人に見てもらう機会を生み出しました。それに従い、高価なものを自慢するのではなく「自分らしい」ものを選びたいというニーズ、そしてものを買うからにはそれを選んだ「確かな理由付け」が欲しいというニーズが消費者から求められるようになりました。 それに対し、例えば前述の「Warby Parker」は無償で5日間、5種類の試着用眼鏡を消費者の自宅に送付し、消費者はそれを試着してSNSに投稿し、その反応を見て自分に似合う眼鏡を選ぶ。といった新しい消費のスタイルを生み出しました。 そして「Allbirds」のスニーカーは、製品の製造から廃棄されるまでのCO2排出量を製品毎に公表し、消費者が出来るだけ環境負荷の少ない製品を選択できる仕組みを作っています。製品を購入し消費する以上、地球環境に対して何らかの悪影響を与えることは避けられませんが、このサスティナビリティに出来るだけ配慮してものづくりを行う企業姿勢が、環境意識に敏感な若い世代の支持を集めている理由であるといって良いでしょう。 こうしたD2Cの流行から考えられることは、消費者向けの製品開発は「小品種、大量生産」から「中品種、中量生産」、さらに「多品種、少量生産」の潮流へ向かっているということです。 これからの「ものづくり」教育 ではこの潮流に対して「ものづくり」教育はどのように応えていくべきでしょうか。「多品種、少量生産」の製品開発のためには、消費者個々のニーズを汲み取り、それをデザインに落とし込むユーザーリサーチ技術の研究や、サスティナビリティに配慮した素材を活用したデザインの研究が必要です。また少量生産に適した新しい生産プロセスの研究、あるいは手作りのプロセスによるものづくりの復権が考えられます。 従来「理系は人間の行動に対する想像力が弱く、文系は科学技術の進歩に対する理解力が足りない」と言われてきました。しかしこれからのものづくりに求められるのは、文理の枠を超えて消費者の行動、ニーズを理解した上で、最新の科学技術の進歩を享受した製品開発が出来るクロスオーバー型の人材であると言えるでしょう。ものつくり大学では2022年度より「教養教育センター」を設立し、従来の強みを活かしつつ分野をクロスオーバーする知を身につけた人材育成を目指しています。D2C時代のものづくりを切り拓く本学の教育展開にご期待ください。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2022年10月7日号)掲載 Profile 町田 由徳 (まちだ よしのり) 教養教育センター・情報メカトロニクス学科准教授 東京造形大学デザイン学科卒業後、デザイン事務所勤務、岡崎女子短期大学准教授等を経て、2020年より現職。専門はプロダクトデザイン。 関連リンク 教養教育センターWEBページ 情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】ポストコロナと大学間連携

政府は本年5月に新型コロナウイルス感染症の位置付けを「2類相当」から「5類」に移行するとしており、私たちの生活におけるコロナ対策も一つの転換点を迎えようとしています。2020年に入り世界中で新型コロナウイルスの感染が拡大して以降「ポストコロナ」や「ニューノーマル」といった言葉を用いて、新しい教育環境の創出にまつわる議論が様々な場面でされてきました。とりわけ、デジタルを活用したグローバル化、地方創生、リカレント教育、大学間連携といったキーワードが活発に議論されてきました。 人材育成と大学間連携 時代に求められる、時代に受け入れられる学びの形態を考え続けることは大学の責務であり、いま社会に求められているものとして「超スマート人材の育成」と「社会と連携した職業訓練」が挙げられます。Society 5.0と呼ばれる「サイバー空間とフィジカル(現実)空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会(Society)」を担う人材、それが超スマート人材ですが、情報社会(Society 4.0)に続く新たな社会の担い手になるためには、幅広い学びが必要です。それぞれの専門分野の学びはもちろん、コミュニケーション能力や協調性といった人間力を育むことが必要不可欠であり、それは言い換えれば、他者を理解し、尊重できる能力なのかもしれません。私がいま所属しているものつくり大学では、隣接する羽生市の埼玉純真短期大学と、加須市にある平成国際大学との間で連携協力協定を締結しています。このように複数の大学が連携することで、他分野の学生等との相互交流が可能となり、「他者を理解し尊重する能力」が育まれることに繋がります。 こども学科と建設学科 パンデミックの影響もありましたが、埼玉純真短期大学「こども学科」とものつくり大学「建設学科」の学生たちが交流することで、2018年度「模擬保育室(おひさまランド)」の幼児用家具と室内遊具をデザイン・製作、2020~2021年度「屋外キッズハウス」をデザイン・製作するというプロジェクトが展開されてきました。専門的知識と実践力のある保育者・教育者を社会に輩出する「こども学科」と、実際にものづくりができ技能にも秀でたテクノロジストを輩出する「建設学科」の学生たちが、お互いを理解し尊重することで実現した成果です。 2018年度制作の「模擬保育室(おひさまランド) 2020年度制作のキッズハウス ポストコロナ元年 令和5年度の埼玉県一般会計当初予算は「ポストコロナ元年~持続可能な発展に向けて~」と名付けられました。「10年先、20年先を見据え、埼玉県の持続可能な発展に向けての礎を築いていく」という決意が込められているそうです。その具体的な取り組みの中には、資源のスマートな利用、ゼロ・カーボン社会に向けた取り組みも含まれています。「木材」を使った模擬保育教室と屋外キッズハウスプロジェクトは、森林と木材利用がカーボンニュートラルに貢献できることの学びに通じるものです。学生たちがそのことを深く考えるのは、あるいは卒業後かもしれませんが、大学間連携によって他者を理解することを学んだ若者たちが、超スマート人材として次世代の担い手になってくれることを願っています。 2021年度制作のキッズハウス 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年5月5日号)掲載 Profile 佐々木 昌孝(ささき・まさたか) 建設学科教授 1973年生まれ。早稲田大学大学院理工学研究科(建設工学専攻)博士後期課程。博士(工学)。2020年4月より現職。専門は木材加工、日本建築史 関連リンク ・家具研究室(佐々木研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ

-

創造しいモノ・ガタリ 03 ~「問い」を学ぶ。だから学問は楽しい~

教養教育センターの井坂康志教授が、ものつくり大学の教員に、教育や研究にのめりこむきっかけとなったヒト・モノ・コトについてインタビュー。今回は教養教育センター 土居浩教授に伺いました。 Profile 土居 浩(どい ひろし)教養教育センター 教授総合研究大学院大学 博士課程(国際日本研究専攻)修了。博士(学術)。2001年ものつくり大学開学当初から着任。関心領域は、日常意匠論。 少年時代から先生になりたいと思っていたのでしょうか。 中高時代は学校の先生になれればいいなとは思っていましたね。先生のロールモデルで記憶しているのは理科の先生です。科目は理科なので思い出されるのは白衣姿なのですが、器楽演奏をはじめ音楽にも造詣が深く、ギター・マンドリン部の顧問としてお世話になりました。今にして思えば、学びを楽しまれている先生方との出会いに、恵まれてましたね。大学教員とは無縁の幼少期でしたので、その具体的イメージは皆無だったのですが、それでも、大学入学後に教わりました先生方は、とても楽しそうに見えたことが印象に残っています。 先生の専門分野は民俗学、宗教学ですが、専門分野に進む上でのきっかけとなったのはどんなことでしょうか。 平成になってから、京都の伏見にある教育大学に進学しました。振り返れば当時の日本はバブル経済の只中でしたが、その恩恵を私自身は感じなかったですね。それよりも、天安門事件やベルリンの壁崩壊や湾岸戦争といった激動する世界各地のニュースが流れる中、東京から距離を置いた京都で、ゆったりとした学生生活に浸った良き時代でありました。結局、十二年ほど京都で暮らしたので、私にとって京都は古里のひとつですし、今でも私の半分くらいは京都時代の要素で形成されている、とすら感じます。大学時代は地理学を専攻しておりまして、しばしば先生とともに現地を観察する機会が多かったことは大きかったと思います。それがフィールドワークという調査手法であることを後から学ぶわけですが、むしろ、歩くとそこが調査対象の現場になる体験が強烈でした。都会だろうが田舎だろうが、先生に同行すると、何とはない風景から何かが見出される。そんな「見方」を教わるわけです。この体験は私にとって研究者の眼の凄みを思い知らされる点で決定的でした。いま私が思い浮かべているのは、地理学の恩師である坂口慶治先生で、廃村研究が御専門です(これまでの研究が『廃村の研究:山地集落消滅の機構と要因』にまとめられています)。活きた地理学を学ぶ上で本当にお世話になりました。坂口先生は、大学時代に得ることのできた大切なロールモデルのお一人です。フィールドワークに同行すると、いつも楽しんでおられたことは印象的でしたね。先生が誰よりもその現地を楽しんで学んでいる。中高時代の先生もそうだったのですが、この学ぶ楽しさを全身で示していただいたことは、私の学びの原体験の一つとして、かつ現在の私の教育姿勢の根本として刷り込まれているかと思います。学部3回生の時に(講義とは全く関係なく)書いたレポート。すでにこの時から現在の専門に近い関心があったらしい。そんな影響の一端かと思いますが、私のゼミでの卒業研究のテーマを、学生以上に私が面白がっていることが、しばしばあります。たとえばコイン精米所についての研究(概要を研究室ウェブサイトに掲載してます)です。調査を重ねると、田舎よりも都市に近い土地に立地しているとか、勝手に思い込んでいた常識が覆る面白さがありました。このような身近なところにあるモノのような、小さな歴史を調べていくのは本当に楽しいことです。どんなありふれた(と思い込んでいる)風景にも、ありふれていない固有の物語があるのですから。おそらく私が大学で学んだことは、先生たちから座学として教わる知識よりも、先生のフィールドワークに同行することで、研究対象を楽しがる・面白がる技能を身につけたことだと思います。ある種の感染ですよね。次世代へわずかなりとも感染させたいものです。 コロナ禍で24時間営業を停止したコイン精米所(鴻巣市) コロナ禍でマスクするパチンコホールのキャラクター(さいたま市) 先生は「お墓」の研究でも知られていますが、専門分野に進む契機を教えてください。 やはり京都で暮らしたことが大きいです。京都の繁華街を散策していた時に、映画館の裏手に寺院が並んでいて、墓地だらけなことに気付いたんですね。私自身が生まれ育った実家のお墓は、市街地から離れた市営墓地の一角にあります。ですから初発の問いは「京都の墓はなぜ街の中心部にあるのか」でしたね。この問いが解けたら次の問いが生じて、今に至るような「墓ばかり調べている」人になりました。地区の納骨堂(福岡県筑後市)散骨の島として知られるカズラ島(島根県海士町)を対岸から眺める問いがイモヅル式に連鎖する過程で、地理学に限定されず、より幅広い視点から研究したいと考え、博士課程では総合研究大学院大学の国際日本研究専攻へ進学しました。この組織は国際日本文化研究センター(日文研)が受入機関で、京都の桂坂という、当時まだまだ開発中だったニュータウン地区の最辺縁部に位置してました。たいへん恵まれた研究環境で、特に図書館は、蔵書はもちろん研究支援サービスも含め、極めて充実していました。曲りなりとも私が博士論文をまとめることができたのは、日文研の図書館の支援なくしては、ありえなかったですね。日文研という機関がようやく創立十年になる頃で、私が在学した専攻としては四期生で、集団としても若かったですね。教員(教授・助教授・助手)も院生も、サロンのような交流部屋で活発に議論していたことを思い出します。実はその仮想敵として想定されるのが、梅原先生でした。何しろ日文研の初代所長として、当時の日本文化論に大きな影響を与えておられましたので、いかに梅原日本学を乗り越えるかが、教員も院生も共通する課題でした。この日文研での縁、梅原先生と縁が結ばれたことが、ものつくり大学に関わることになりました。 梅原先生について教えてください。 この大学の関係者からは、私が梅原先生の直弟子だと勘違いされたこともありましたが、私は世代的に「孫弟子」にあたります。さらには、直接にお会いしたのが日文研という研究所でしたので、研究会に同席するというヨコの繋がりで対面しましたので、教壇から教わるようなタテの繋がりとは違います。梅原先生といえば、本当に愉しげに研究について語るお姿しか思い出せないほど、「学問は楽しい」を根底に据えておられた方でした。これは私が梅原先生からいただいた最大の学恩です。ここまで口頭では「梅原先生」と申し上げておりますが、正直、言い慣れないです。隔絶した偉人ですから、むしろ「梅原猛」と呼ぶのが相応しい。そう感じています。以前もエッセイに書きましたが、夏目漱石や和辻哲郎のように教科書に載るような、あるいは吉本隆明や司馬遼太郎のような高名な人に「先生」をつけると違和感がありますよね。個として強烈な人物だからでしょう。強烈な人物からは、熱気・元気・覇気の類が感じられるものですが、私が直接にその気にあてられ続けているのが「梅原猛」です。ものつくり大学着任直後、開学時の入学式の式辞を今もよく覚えています。それは「伝説」の式辞と呼ぶにふわさしいものでした。一般的に式辞と言えば、長くても5分程度かと思うのですが、梅原猛の式辞は1時間を超えて行われた大演説だったからです。途中に一度休憩を挟まざるをえないほどの熱弁を梅原猛はふるわれました。それは、ものつくり大学にかける思いの燃え上がるがごとき祝辞だったのです。「なぜものつくり大学が必要なのか」。その文明史的な観点から語っておられたのですが、そのとき浴びた熱気が、今でも私にとっての教育の熱源になっているのでしょう。 そのような影響は先生の現在の教育姿勢にも強く反映されていますね。 そうですね。学生だった頃、私たちを導いてくれた先生方の姿がとてもいきいきと楽しそうだったことが、現在の私の精神的細胞を形づくっているようにも感じています。学生がどう感じているかわかりませんが、私自身はいつも楽しく、ともに学生と学べることをありがたく思いながら教員生活を送ってきました。それに、楽しく学ぶことは、新しい問いを連れてきてくれます。学問とは「問いを学ぶ」とも読める。現在、AI(人工知能)が速やかに滑らかに何らかの回答を導き出してくれるのが話題になっていますが、ここで私のいう「問いを学ぶ」について、AIはどんな回答を提供してくれるのでしょうか。ごく最近のChatGPTを巡る議論は、私から眺めると「適切な問いとは何か」との延長上でしかありません。つまるところ、適切な答えへと至る「問いを学ぶ」姿勢を鍛えるしかない。これこそ教養として、誰もが身につけるべき基礎技能だと、私は確信しています。 取材・原稿井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 関連リンク ・教養教育センターWEBページ・教養教育センター 日常意匠研究室(土居研究室)

-

【知・技の創造】加工技術で環境課題に貢献

自動車や鉄道車両の軽量化手法 自動車や鉄道車両に代表される輸送機器の軽量化は、省エネルギー化や二酸化炭素排出低減などの環境問題に対し効果的な手段です。つまり、部材の強度や剛性に対する制約条件がある中で軽量化を図る必要があります。軽量化の手法としては大きく、材料の変更と形状の変更があり、要求される仕様に応じて一方または両方の手法が用いられます。 材料の変更については、単に強度や剛性が高い材料ということではなく、重量に対して強度や剛性が高い材料であることが重要です。自動車の強度部材として多く用いられている高張力鋼板は、一般的な鋼板と単位体積あたりの重量に差はありませんが、強度が高いため鋼板の板厚を薄くすることができ、体積減少により軽量化を図ることができます。アルミニウム合金やマグネシウム合金の強度や剛性は一般的な鉄系材料より小さいですが、単位重量あたりでは一般的な鉄系材料より大きくなります。このため、必ずしも板厚を薄くするなど体積を減らすことはできませんが、軽量化を図ることが可能です。 形状の変更については、1つの部材内において求められる強度や剛性に対応した断面積となるように設計することが重要です。なお、形状の変更は使用する素材の体積を減らすことを目的としているため、省資源化の観点でも優れた手法です。軽量化と省資源化を目的とした構造部品の代表的な例として管材があり、輸送機器の分野でも広く使用されています。管材は構造として、曲げやねじりの強度や剛性に対して影響の小さい半径方向中心部が空洞となっており、一方で影響の大きい半径方向中心部から距離の大きい位置で力を受けるため、重量に対して強度や剛性を高くすることができます。 変断面管の加工方法に関する研究 現在私は、管材において更なる軽量化を実現する変断面管の加工方法を提案し、その実用化に向けた研究を行っています。変断面管は長手方向にも要求される強度や剛性の分布に対応した形状とすることができるため、軽量化により有利な部材です。変断面管は自転車のフレームなど限られた部品に適用されているのが現状であり、実用的な加工方法も含めて、自動車や鉄道車両への積極的な適用の検討が進められている段階です。 提案している変断面管の加工方法は逐次鍛造によるもので、素材把持部と金型による加圧部の動作をコンピュータで制御し、刀鍛冶のように間欠的に素材を加圧し所望の形状に加工するものです。従来技術であるラジアルフォージングやスウェージングなどと比較し、汎用的な金型のみで複雑形状に加工できるため、金型素材や金型製作の観点でも省資源、省エネルギー化を図ることができる利点があります。この研究の最終ゴールとしては、コンピュータ上で設計した変断面管の形状データを入力とし、加工条件を自動決定後、自動加工を行う一連のシステムの実用化を目指しています。そして、提案した加工技術を用いた輸送機器部品の軽量化により環境問題に貢献していきたいと考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年4月7日号)掲載 Profile 牧山 高大(まきやま たかひろ)情報メカトロニクス学科講師電気通信大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。株式会社日立製作所生産技術研究所を経て、2019年4月より現職。専門は塑性加工学。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】コンクリートの未来に向けて

転換点を迎えたコンクリート コンクリートは、現代のインフラ構築において不可欠な構造材料です。コンクリートの構成材料は、一般には水、セメント、細骨材(砂)、荒骨材(砂利)と少量のセメント分散効果のある液剤(化学混和剤)の5つになります。このうち、水、細骨材および粗骨材は、特殊な環境を除いて地球上のあらゆるところで採取できます。また、構造材料には、ほかに木材や鋼材が代表的ですが、我が国においては単位体積あたりではコンクリートが最も安価です。 これに加えて、適切な材料を使って練混ぜ、施工および養生を行えば、大きな圧縮強度が得られ、長大な構造物を重力に逆らわない自由な造形で構築することが可能です。 こうした特性が、広範に使われている所以なのかもしれません。しかしながら、昨今では施工人員の不足や環境負荷低減への対応が喫緊の課題となっており、大きな転換点を迎えています。 コンクリートの施行の変容 コンクリート工事は、機械化が進んでいるものの、未だに多くの作業を人力に頼る部分が大きいです。ある程度の構造物であれば、コンクリートを打込む部位1か所につき20名ほどの作業者が必要とされる場合もあります。一方で、作業者の高齢化や若年入職者の減少など、今後ますます人員が不足する可能性が高くなっています。 実習でコンクリートを打設している様子 この対策のために、ロボットの活用や更なる機械化施工に加え、3Dプリンティングの技術の開発など、各所で様々な取り組みが活発化しており、近い将来には多くの作業者が見られた建設現場の風景が変わる可能性を秘めています。 コンクリートの環境負荷低減 冒頭で述べたように、コンクリートは総合的には最も合理的な構造材料と言えます。一方で、セメントの製造には多くの二酸化炭素を排出し、地球環境保護の観点からは、いかに抑制するかが喫緊の課題となっています。業界の取り組みにより、徐々に改善されつつありますが、今後も引き続き検討していく必要があるでしょう。 また、セメントの代替として、高炉スラグ微粉末(鉄鋼生産の副産物)やフライアッシュ(石炭火力発電所等で副産される石炭灰)を大量に置換して、従前のセメントを用いたコンクリートと同等の性能を得る技術など、各所で多くの研究が行われています。 一方で、解体後のコンクリート塊は、従来より再生砕石等でほぼ全量がリサイクルされてきましたが、より環境負荷低減を図る上でもさらなる構造物の長寿命化や新たなリサイクル方法など、様々な技術が開発されつつあります。これらの研究開発が、コンクリートの未来に向けて大きな展開につながることが期待されています。 コンクリートの未来に向けて 現代のコンクリートが登場して100年ほど経過し、歴史的にも大きな転換点を迎えている状況ですが、これに代わる合理性を持った構造材料の登場には至っておらず、今後も当分の間多くの構造物で使われるものと思われます。 一方で、社会の変容のスピードは速く、これに追随して変化していかなければ、時代に取り残された技術となってしまいます。当研究室としても、新たなコンクリートの未来に向けて学生諸君とともに様々な課題解決のために研究活動に取り組んでいきたいと考えます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年3月3日号)掲載 Profile 大塚 秀三(おおつか しゅうぞう) 建設学科教授 川口通正建築研究所を経て2005年ものつくり大学技能工芸学部建設技能工芸学科卒業(社会人入学、1期生)。2013年日本大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。2018年4月より現職。専門は建築材料施工、コンクリート工学。 関連リンク ・建設学科WEBページ・建設学科 建築材料施工研究室(大塚研究室)

-

創造しいモノ・ガタリ 02 ~「本物」を見に行こう~

教養教育センターの井坂康志教授が、ものつくり大学の教員に、教育や研究にのめりこむきっかけとなったヒト・モノ・コトについてインタビュー。今回は建設学科 八代克彦教授に伺いました。 Profile 八代 克彦(やしろ かつひこ)技能工芸学部建設学科 教授 1957年、群馬県沼田市生まれ。東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻博士課程単位取得退学。博士(工学)。札幌市立高等専門学校助教授を経て、2005年にものつくり大学へ移籍。専門は建築意匠・計画 現在行っている教育研究のきっかけを教えてください。 専門の建築意匠・計画の分野だけでなく、いろいろなモノに対して自然と関心が向いてきた研究人生であったと思います。一見すると寄り道に見えることが、後々意外なところで新しい活動につながったり触発されたりといったこともずいぶん体験してきました。 やはり研究人生の基点となったのが、東京工業大学の4年次に所属した茶谷正洋研究室です。茶谷先生は世間では「折り紙建築」の創始者として有名ですが、実は建築意匠・構法の研究者として環太平洋の民家を精力的にサーヴェイされており、その総仕上げともいえる中国の地下住居に研究室所属時に出くわし、一辺で魅了されました。時は1980年代初頭、中国北部の黄土高原に見られる伝統的な住居形態・窰洞(ヤオトン)と呼ばれる地面に穴を掘って生活する人々がなんと4,000万人もいました。これは、中国の陝西省北部、甘粛省東部、山西省中南部、河南省西部などの農村では普通に見られる住宅形式です。地坑院ともいわれており、現在では国家級無形文化遺産にも登録され、今でもかなりの数の人々(約1,000万人?)の人々が崖や地面に掘った穴を住居として利用しています。 その研究を行ったのが、1980年代中葉、天安門事件の前の時代でした。西安に留学し、住居の構造はもちろんのこと、文化人類学的な関心からも研究を深めることができました。黄土高原の表土である黄土は、柔らかく、非常に多孔質であるために簡単に掘り抜くことができ、住居全体を地下に沈めた「下沈式」と呼ばれる、世界的にも特異なものでした。今ならドローンで比較的安易に撮影可能と思いますが、当時はそのようなものはありませんので、横2m×縦2.7mほどの大きな六角凧で空撮を敢行しました。どこに行っても住人が凧の紐を持つのを争って手伝ってくれたのが懐かしい思い出です。 ヤオトン空撮写真(河南省洛陽) その経験が後々まで力を持ったということですね。 そうだと思います。やはり最初に関心を持った分野というのは、後々まで影響するようで、現在に至っても、私の建築デザインの原型にはあの洞窟住居があるように感じています。東工大の後は札幌市立高等専門学校に務めました。この学校は全国初かつ唯一のデザイン系の高専で、校長が建築家の清家清先生です。この学校で研究からデザイン教育にフォーカスしていったのですが、一貫して地下住居への関心は持ち続けてきました。なぜか気になる。そこには、必ず何かがあるはずなのです。その何かが研究を継続するうえでの芯のようなものを提供してくれたのかとも思う。まさに穴だらけの研究人生です。その後、2005年からものつくり大学で教鞭を執るようになりました。ものつくり大学では、手と頭を動かしてモノをつくる、ものづくりにこだわりを持つ学生が多く、刺激的な教育研究生活を送ってこられたと思います。これからも、学生には自分の中にある関心の芽を大切にしてほしいと思いますね。私の場合それは中国の地下住居だった。関心対象はどんどん形を変えていくかもしれないけれど、核にあるものはたぶん変わらない。二十歳前後の頃に、なぜかはっとさせられたもの、心を温めてくれたもの、存分に時間とエネルギーを費やしたものは、一生の主軸になってくれます。 ものつくり大学で最も強い思いのある作品は何ですか。 いろいろあるのですが、とりわけル・コルビュジエ(1887~1965年)の休暇小屋原寸レプリカが第一に挙げられると思います。現在ものつくり大学のキャンパスに設置されています。コルビュジエは、スイス生まれのフランス人建築家で、ミース・ファン・デル・ローエ、フランク・ロイド・ライト、ヴァルター・グロピウスと並んで近代建築の四大巨匠の一人に数えられる人です。これは正確には、「カップ・マルタンの休暇小屋」と言います。地中海イタリア国境近くの保養地リヴィエラにあるコルビュジエ夫婦のわずか5坪の別荘です。1951年にコルビュジエ64歳の折、妻の誕生祝いとして即興で設計して翌年に完成させた建築物です。打ち放しのコンクリートがコルビュジエの一般的なイメージなのですが、休暇小屋はきわめて珍しい木造建築なのですね。日本でのコルビュジエ作品としては、上野の国立西洋美術館が有名です。彼が設計者に指名されたのは1955年ですから、国立西洋美術館の構想も休暇小屋で練り上げられた可能性もあります。 どんなプロジェクトだったのでしょうか。 レプリカ制作に着手したのは、2010年6月、当時神本武征学長の頃でした。学長プロジェクトとして「とにかく大学を元気にする企画」という募集があって、さっそく有志を募ってプロジェクトを立ち上げました。「世界を変えたモノに学ぶ/原寸プロジェクト実行委員会」がそれです。建設学科と製造学科(現 情報メカトロニクス学科)両方の教職員学生を巻き込み、世界的名作とされる住宅や工業製品を原寸で忠実に再現することを通して、本物のものづくりを直に体験してほしいと考えて始めました。第一弾となったのが、この小さな休暇小屋であったわけです。そのこともあって、2010年9月に急いでフランスに渡り、必要な手続きを行うことになりましたが、これがとても刺激的でした。ありがたいことに、パリのル・コルビュジエ財団からは、翌10月には無事に許諾を得ることができました。2011年2月には、カップ・マルタンに学生10名、教職員6名とともに実物を見に行きました。これは現地の実測調査も兼ねており、約2年間の卒業制作として、設計、確認申請、施工とものつくり大学の学生たちが、ネジ一個から建具金物、照明、家具に至るまで丸ごと再現しています。実際に現地で見て、自分たちの手で原寸制作する。本人たちにとって本物のすさまじさを思い知らされる体験だったはずです。繰り返しになりますが、休暇小屋は私にとって、両学科協働で制作したものですから、両学科の叡智を結集した象徴的作品といってよい。現在は遠方からも足を運んで見に来てくださる方が大勢おられます。 カップマルタン実測調査の様子 教育研究にあたって心がけていることは何でしょう。 私はオプティミスティック(楽観的)な性格だと思っています。やはり学生に対しても希望と好奇心の大切さを語りたいと常々思っています。悲観的なことを語るのは、なんとなく知的に見えるかもしれないけど、現実には何も生み出さないのですね。特に本学の学生は、テクノロジストとして、将来ものづくりのリーダーになっていくわけですから、まずは自分がそれに惚れていないと明るい未来を堂々と語れないと思う。リーダーは不退転の決意で明朗なビジョンを語れなければ、誰もついていきたいとは思わないでしょう。そのこともあって、教育や研究の中でも、いつも学生には希望と好奇心、プラス一歩前に出る勇気を伝えてきたと思います。 最後にメッセージがあればお聞かせください。 私自身は「タンジブル」なもの、いわゆる五感で見て触れることを大切にしてきました。それらは物質という形式をとっているわけですけれども、創造した人の精神や思いの結晶でもあるわけです。そうであるならば、現在のようにオンラインとかネットで見られる時代だからこそ、なおさら本物に触れてほしいと思います。本物に触れなければどうしても伝わらないものがこの世界には偏在しているから。たとえば、「世界を変えたモノに学ぶ/原寸プロジェクト実行委員会」も、実物のみが語る声に対して繊細に耳を澄ませる体験がぜひとも必要だった。だから、カップ・マルタンまで足を運んだのです。それは私が大学時代、洞窟住居を研究するために中国に留学したのと同じ動機です。まさに、ホンモノ《・・・・》というのは千里を遠しとせず足を運ばせるにふさわしい熱量を持っているものなのです。フランスに本物があればフランスに行くし、中国に本物があれば中国に行く。そんな具合に私は世界中を見て回ってきたと思います。だから、ぜひ学生諸君には本物を相手にしてほしい。本物に触れ、その熱度に打たれてほしい。そのためにはどんどん外に行ってほしいと思います。まずはコルビュジエ設計の世界遺産、国立西洋美術館に足を運んでみてはいかがでしょうか。上野にあるわけですから。電車に乗れば一時間程度。たいした距離ではありません。実際に行って五感をフルに働かせてほしい。頭だけで想像したのとはまったく違う質感、コルビュジエの手触り感が伝わってくるはずです。 カップ・マルタンの休暇小屋レプリカの室内 八代教授と藤原名誉教授の著書「図解 世界遺産 ル・コルビュジエの小屋ができるまで」(エクスナレッジ刊) 取材・原稿井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 関連リンク ・建設学科WEBページ・建設学科 デザインプロセス研究室(八代研究室)

-

創造しいモノ・ガタリ 01 ~ドラッカーの助言「まず模範となる人を探しなさい」~

ものつくり大学では様々な教員が、それぞれの専門分野の教育・研究を行っています。「創造しいモノ・ガタリ」では、教育や研究にのめり込むきっかけとなったヒト・モノ・コトを起点に自身について語ります。第1回はドラッカー研究の第一人者である教養教育センターの井坂康志教授に伺いました。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 現在行っている教育研究のきっかけを教えてください。 大学卒業後、編集とメディア・プロデュースの仕事に従事していたのですが、入社して数年の2001年にドラッカーについてのインタビュー記事を担当したのです。当時ドラッカーのリバイバル・ブームが巻き起こっていて、書店でも『プロフェッショナルの条件』『チェンジ・リーダーの条件』などが大ベストセラーとなっていました。 ドラッカーの著作のほぼすべてを翻訳し、日本の無二の友人でもあった上田惇生先生に8回にわたるロングインタビューを行ったのが、私とマネジメントとの出会いでした。 上田先生に接して、ドラッカー経営のフレームをはるかに超越したすさまじさに触れた気がしました。私は28歳で、本格的な活動領域を見定めようと考えていたことも手伝って、ほとんど直観的に「あ、この人についていこう」と感じたのをはっきりと覚えています。あのインタビューが私の人生と仕事にとっての岐路だったのだと今にして実感します。 それは、どんなインタビューだったのですか? 上田先生とはじめてお目にかかった2001年、ちょうど日本経団連からものつくり大学教授に移籍された頃でした。大学設立にかかる東奔西走のなか、都心で1時間足らずの時間をいただけたときの喜びは今も胸に残っています。初対面時は少し謹厳な印象でしたが、お付き合いするうちに人を年齢や立場で分け隔てしない、風通しのいいお人柄とすぐにわかりました。インタビューは総計80時間にも及ぶもので、「ドラッカーの8つの顔」と題して『週刊東洋経済』に8週にわたって連載されました。今も読むことができます。いわゆる経営やマネジメントだけでなく、ドラッカーの持つ幅広い発言領域にも言及し、人となりや思想・哲学にも踏み込んでいます。インタビューは英訳されて、当時存命だったドラッカー本人にも読んでもらうことができました。「私を知る上でこのインタビューにまさるものはない」との評価をいただけたのは、一生の思い出です。 上田先生との出会いからご自分が変容したと感じるのはどのようなことでしょうか。 上田先生からいただいた宝物はあまりにも豊か過ぎて簡単に要約できませんが、やはり「強みを見よ」とのメッセージだと思います。それまでは強みという言葉さえ知りませんでしたから、はっと胸を突かれたことを記憶しています。上田先生ご自身が、人の強みしか見ない方でした。人には多くの弱みがある一方で、強みも必ずあります。要は見ようとするかしないかだけの問題です。その強みに最大の仕事をしてもらうことが大事なのだと上田先生はよく語っていました。いわば強みをかなてこ代わりに世界の重たい扉をぶち破る感覚です。これはマネジメントの底流にある考え方でもあります。 2005年5月7日、ドラッカーへのインタビュー風景(クレアモントの自宅) 加えて、2005年5月、亡くなる半年前のドラッカーに会うことができた。一生ものの僥倖でした。強力な後押しをしてくださったのもやはり上田先生でした。ちょうどその頃上田先生とともにドラッカー学会設立に動き始めてもおり、ほかならぬ本人から学会設立の許諾と賛意を得るという得難い副産物もありました。 さらにもう一つ、上田先生の生き方自体が私にとって偉大な規範として作用したこともあります。あえて言えば、自分を一つの箱に閉じ込めてはいけない、二つ以上のフィールドを同時に生きなければならないということです。上田先生は日本経団連退職後、本学開学に合わせて教授に着任され、第二の人生を教育研究に移されました。大学を退職されてからは、独立翻訳家として卓越した訳業を成し遂げられています。上田先生には日本経団連職員、ものつくり大学教授、翻訳家の三つの顔があったことになります。人生百年とも言われる昨今、一つの分野にアイデンティティを預けるのはある意味でリスクなのですね。複数の課題を自らに課して、強みをエンジンにして多面的に貢献していく。そんな考えを上田先生から学んだように感じています。 どうして編集者から大学に転身したのでしょうか。 上田惇生先生と共著とともに。 専任教員として着任したのは2022年なのですが、ずっと前の2004年から上田先生とともに「マネジメント論」「一般社会学」などの社会科学系科目を非常勤講師として教えていました。起点をそこにとれば、ものつくり大学とのご縁は20年近くになります。ものつくり大学はテクノロジスト養成の高等教育機関です。上田先生はよく「畳の上の水練」ではいけないとおっしゃっていました。知識を頭の中だけに閉じ込めてはいけない。知識とは自由なものだからです。 私は出版社で本や雑誌など500点ほどを手がける機会に恵まれました。私の解釈では、編集者もアイデアを形にする意味では、テクノロジストの一種です。その体験を若い人たちと共有したいという思いはかねてからありました。ちょうど50歳を目前としていた時期でもあり、転身によい頃合いとも思えました。 教養教育センターでは、現在どのような活動を行っていますか。 学部向けの授業として「Druckerのマネジメント論」などの講義を持っています。学生とともに、とりわけ関心を惹く企業や団体を選定し、統合報告書やESGレポートの読解を通してマネジメント特性を分析する事例研究を行っています。研究としては、ドラッカーの残した書簡や講義などの一次資料を用いて、著作やコンサルティング活動の関係性の調査、それと第二次大戦後形成された日本的経営、経営ジャーナリズムに与えたドラッカーの影響を考察したりしています。 学外向けの活動としてはどのようなものがありますか。 社会人向けの講座をいくつか開講しています。2022年度は「現場で生かすマネジメント」として、中間管理職を想定した講義をオンデマンドで配信しました。時間管理、意思決定、フィードバック分析など比較的即効性の高いマネジメント手法についてお話ししています。2023年度は、お世話になった上田先生の人と業績を顕彰する意味で、「上田惇生記念講座 ドラッカー経営学の真髄」という連続講義を開講する予定です。上田先生と公私ともに親しくされた外部講師数名を招き、それぞれの視点からドラッカー経営学の要諦を語っていただくというものです。こちらもオンデマンドで配信されます。将来的には埼玉の地元中小企業、学校、病院等にドラッカーのマネジメントを広く活用していただけるプラットフォームづくりを行っていきたいと思っています。というのも、本学の位置する埼玉県には優れた資源が少なくありません。近隣の深谷市はドラッカーが尊敬した渋澤栄一翁の故郷でもありますし、高い技術を持つ中小企業も多く集積しています。私自身、近隣自治体の加須市出身でもありますので、地域に根差した発展に多少とも貢献できればと願っているところです。 最後にメッセージがあればお聞かせください。 生きていればもちろん失敗など数限りなくあります。歩いていれば誰でも転びます。転んでいない人は、まだ歩みを始めてさえいない人だと思う。そこで大切なのは、したたかに学び続けることですね。とくに歴史から学ぶことです。私はしばしば学生に「起こったこと・考えたことをその日のうちに書きとめておくように」と伝えるのですが、日記を書くことは時間を味方につけることであり、振り返りを通して自己成長に大きく寄与することは間違いありません。「あのとき、困難をこんな風に乗り越えたんだ」という自信にもなりますし、何より自分についての貴重なデータベースになります。それともう一つ。どこへいっても最初に尊敬できる人を探してほしい。この人から学びたい、こんな風になりたいという人を真っ先に探すことです。見つけ出したら、決して離れないことです。学べるものは何でも学ばせてもらうといい。きっと喜んで経験や知恵を分け与えてくれるでしょう。ドラッカーは常々若い人に、「まず模範となる人を探しなさい」と助言していたそうです。私自身若い頃に多くの尊敬できる方々をお会いできたことはつくづく幸運であったと実感します。上田先生やドラッカーは私にとってまさしくその最たる存在でした。若い方の心の片隅にとどめておいてもらえたら嬉しいと思います。 関連リンク ・教養教育センターWEBページ・上田惇生名誉教授連載インタビュー

-

【知・技の創造】AIらしさ 人間らしさ

AIの発展 AIが描いた未来のものつくり大学(編集部作成) 2022年は人工知能(AI)の発展が広く世間に知れ渡る年となりました。まず、夏頃に画像生成を行うAIが複数登場しました。画像生成AIは任意のテキストを与えられるとその内容に合わせた画像を作り出すことができるもので、生成された画像がまるで人の手で描いたような精度を持つことで話題となりました。実際、AIで生成した画像であることを隠して応募された絵が米国アートコンテストのデジタル絵画部門で人間の描いた絵を押し除けて1位を取る、といった出来事が起きています。また、9月には英語や日本語に限らず様々な言語の音声の高精度な文字起こしができる音声認識AIが公開されました。さらに、11月には高性能な対話型AIが登場し、人間と違和感のないテキスト対話を行うことができる性能を示しました。これまでコンピュータシステムとの対話では対話を続けるうちに人間が不自然さを感じる要領を得ない返答が出力されてしまい対話破綻が生じることが常でしたが、この対話型AIは文脈を踏まえた上で流暢な言葉で回答を生成しており、人間同士の対話と遜色ないやりとりを見せています。 ここで注意しておきたいのは、AIは誤りのない正解を出力しているのではなく、場面に応じて確率的にそれらしい出力をしているに過ぎないということです。 例えば、音声認識AIはきちんと聞き取れない部分があると文法的に誤りにならないように単語を適当に補って出力することがあります。対話型AIは私が「『桃太郎』のあらすじを教えて?」と尋ねると、「『桃太郎』は日本の民話の一つで、主人公の桃太郎は、桃の盗人として知られる少年です。彼は、7人の姉妹を持つ母親を支えるために、毎日森から桃を盗んで帰ってきます。」云々と言った内容をとうとうと披露してくれました。これらは厳密には誤った出力です。 AIらしさとは これまでのAIは、生成した絵が理解し難い前衛的なものに見えたり、音声認識結果に言語としておかしな部分があったり、対話がまともに続かなかったりといった「AIだから仕方ない」という点でAIらしさを感じさせていました。 しかし、昨年登場したAIたちはそのようなAIらしさとは無縁の人間らしさを感じさせます。音声認識AIの単語の補完は人間の空耳のような働きですし、前述の対話型AIの回答は『桃太郎』を知らない人が即興で物語を作っているような妙な人間味があります。つまり、正しくない内容であっても文脈に矛盾なく流暢に出力されると人間らしさを感じてしまうのです。 さて、このような人間らしいAIが日常生活に入ってくるようになると、我々は対話相手が人間かAIか判別できなくなってしまうのでしょうか。私の研究している音声インタラクション分野では人間同士の会話では返答までに少し間が開くと不同意を表すとされていて、そのような些細な部分から様々なことを読み取った上で人間はコミュニケーションをとっています。AIを日常的に相手にするようになれば、我々は何かしらの情報を基に新たなAIらしさを感じ取るようになると私は考えています。AIが日常に溶け込んだそのような日々の到来が楽しみです。 埼玉新聞「ものつくり大学 知・技の創造」(2023年2月3日号)掲載 Profile 石本 祐一(いしもと ゆういち)情報メカトロニクス学科准教授北陸先端科学技術大学院大学博士後期課程修了。博士(情報科学)。国立情報学研究所、国立国語研究所等を経て2022年4月より現職。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】省エネからウェルネスへ

「久保君、これからの建築物はデザインや構造だけではなく、省エネルギーを考えなければ建設することができなくなる時代がやってくるよ」――これは筆者が大学3年生の時に、後に師匠となる元明治大学建築学科 加治屋亮一教授が述べられた言葉です。 当時の私は、エネルギーって何だろう、というくらいの認識でピンと来ていませんでしたが、現に、令和4年6月17日に公布された建築物省エネ法改正では、これから建築しようとする建築物には、エネルギー消費性能の一層の向上を図ることが建築主に求められています。 つまり加治屋教授が20数年前に述べられていたことが現実になったわけです。改正建築物省エネ法は省エネルギーを意識した設計を今後、必ず行っていく必要があることを意味しており、換言すれば、現代では省エネルギー建築は当たり前となる時代になったといえます。 一方で、2019年4月に施行された働き方改革関連法案は、一億総活躍社会を実現するための改革であり、労働力不足解消のために、①非正規社員と正社員との格差是正、②高齢者の積極的な就労促進、そして、③ワーカーの長時間労働の解消を課題として挙げられています。このうち、3つ目のワーカーの長時間労働の解消は、単に長時間労働を減らすだけではなく、ワーカーの労働生産性を高めて効率良く働くことを意味しています。 私は10年ほど前からワーカーの生産性を高めるオフィス空間に関する研究を行ってきました。ワーカーが働きやすい空間というのは、例えばワーカー同士が気軽に利用できるリフレッシュコーナーの充実や、快適なトイレの充足や機能性の充実、食事のための快適な空間の提供が挙げられます。さらに、建物内や敷地内にワーカーの運動促進・支援機能(オフィス内や敷地内にスポーツ施設がある、運動後のシャワールームの充実、等)を有することで、ワーカーの健康性を維持、向上させることが期待できます。 近年建築されるオフィスは、省エネルギーやレジリエンスは「当たり前性能」であり、ワーカーの生産性を高めるための多くの施設や設備が導入されています。いうまでもなく、建物のオーナーは所有するテナントビルで高い家賃収入を得ることを考えます。そのためには、テナントに入居するワーカーの充実度を高める必要があります。 現在私は建築設備業界や不動産業界と連携して、環境不動産(環境を考慮した不動産)の経済的便益について研究を行っています。250件を超えるオフィスビルを対象に、そのオフィスの環境性能を点数付し、その点数と建物の価値に影響を及ぼすと考えられる不動産賃料の関係について分析しています。最新の研究では、建物の環境性能が高いほど、不動産賃料が高いことを明らかにしました。これはつまり、ワーカーサイドは健康性や快適性が高まったことで労働生産性が向上し、オーナーサイドは高い不動産賃料が得られることとなり、両サイドともに好循環が生まれることになります。 加治屋教授の発言から四半世紀過ぎた今、私は研究室の学生には、「今後は、省エネルギーはもとより、ワーカーのウェルネスが求められる時代となっていく」と伝えています。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2023年1月13日号)掲載 Profile 久保 隆太郎 (くぼ りゅうたろう)建設学科 准教授・博士(工学) 明治大学大学院博士後期課程修了。日建設計総合研究所 主任研究員を経て、2018年より現職。専門は建築設備、エネルギーマネジメント。 関連リンク 建設学科WEBページ 建設学科 建築環境設備研究室(久保研究室)

-

【知・技の創造】日本の原風景

JR高崎線・吹上駅からものつくり大学(行田市)に至る開けた田野の中ほどに「真摯さの道」がある。上越新幹線の高架へと続く200メートルほどの農道である。ことに夕景は美しく、清明な上州の山並み、時に富士の高嶺さえ仰ぐことができる。 JR吹上駅からものつくり大学に至る「真摯さの道」(筆者撮影) そこはマネジメントの父・ドラッカーの翻訳者で日本での分身ともされた、今は亡き上田惇生先生(ものつくり大学名誉教授)が、integrityの訳語を想起した道である。上田先生は若き日俳句に親しんだ人でもあり、一つの語彙が浮かぶのを忍耐強く待ち続け、ついに大学からの帰路、この道で「真摯さ」を呼び寄せたのだった。 ドラッカー(左)と上田惇生名誉教授(右) 生前の上田先生とこの道を歩いたことがある。心の内で生きる諄朴な日本の原風景そのままであり、原語の熱源を不思議なほど直にとらえることができた。 ドラッカーの遺産 現在世界はコロナ禍に際して、新しく文明社会を始めなければならないほどの分水嶺《ぶんすいれい》に立たされている。その点で、晩年のドラッカーが「テクノロジスト」というコンセプトを残してくれたのは、とりわけ日本人にとってかけがえのない遺産であった。 テクノロジストとは巧みにものを作る人というのみではない。ものを作るとは、言うまでもなく高度な精神によって統合された仕事である。ものづくりを外側から眺めると一つの行動だが、その実相は一人ひとりの内面で営まれている。 昨今DX(デジタルトランスフォーメーション)やAI(人工知能)が大流行である。だが、高度に組織化された情報も、最終的に実行するのも人間なら、享受するのも人間である。いや、かえってテクノロジーの進展するほどに、人間の存在感は増していくはずである。 教養あるテクノロジストのために 本年度新設されたものつくり大学教養教育センターは、テクノロジストのための教養教育を掲げている。教養というと書物が想起されるが、そればかりではない。それは徹底した知と行の合一の道である。そうであるならば、手早く片付けてしまうわけにはいかない、一生を賭けた大事業となるだろう。 ドラッカーはテクノロジストのもつべき一種の社会的知性としても、「真摯さ」を重視していた。その証拠に、彼は頭脳の明晰さよりも、真摯さの方を重く見て、個が現実社会を生き抜いていく上でよほどあてになると述べている。それは、生きるという根底的な理由と結ばれた精神的王道でもあったことに思いが至る。 Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 教養教育センターWEBページ

-

諦めない心が生んだ4年間の集大成と、卒業後の姿

11月8日(火)、東京ビッグサイトにてJIMTOF2022が開催され、DMG森精機株式会社のブースにおいて「第17回切削加工ドリームコンテスト」の表彰式が行われました。本コンテストでは、2021年度3月に本学の製造学科(2022年現在は情報メカトロニクス学科) 武雄研究室の卒業生であり、現在はシチズンマシナリー株式会社に勤務している大澤 怜史さんが卒業研究で製作した「総削りスピーカー」が、アカデミック部門において見事銅賞に選ばれました。そこで、大澤さんが製作に込めた思いや、学びになったことと、今後の目標をお伺いしました。 なぜスピーカーにしようと思ったのですか 趣味でイヤホンやオーディオ機器を集めています。良いものを買って聞くことはいつでもできますが、4年間様々な勉強を積み重ねてきたので、好きなものを1から作ってみよう考えたことがきっかけです。 スピーカー全体図 総削り出しの特徴とは 無垢の金属の塊から形を作り出していくことを総削り出しと言います。彫刻とは違うのですが、彫刻のようなイメージで、機械を使って掘るように加工します。 通常のスピーカーと異なる部分はありますか? 既製品のスピーカーを参考に設計したため、形状に大きな違いはありません。 しかし、一般的なスピーカーには大きく振動させるためにゴムやスポンジ部品が使用されていますが、このスピーカーにはそのような柔らかい素材は一切使用せず、すべて金属で製作しています。それでも、きちんと実用できるスピーカーというところを目標にしました。また、木箱以外は大学の機械で設計から加工まで全て行いました。 スピーカー部分 完成までの期間はどれくらいかかりましたか スピーカーの設計や材料集め、削る刃物の選定等含めると半年以上かかりました。しかし、始まりから終わりまで一貫して自ら取り組めることを大学で教わったので、これが4年間の集大成だったのではないかと思います。 削るにも、刃物の回転数を調節するたびに切れ味や材料への衝撃に変化が出てくるので、何度も考えながら取り組みました。薄いものを作るということは、強い力を加えると変形してしまったり割れてしまったりするので、特に注意をしながら進めていきました。何度も失敗はしましたが、削る順番や回転数を何度も試行錯誤した結果、今の形になりました。 大変だったこと、学びになったことはありましたか スピーカーはコーンという部品を振動させて音を出す機械ですが、ただ薄くしただけの金属だと振動しないことが制作の過程で分かりました。シミュレーションの段階ではどうしたら響くのか苦労しましたが、何度も設計を重ねていくうちに、コーンを支える箇所に溝を作ることで、大きく振動させることができました。 また、様々な失敗を繰り返していく中で、試行錯誤をやめずに諦めないということは、就職した現在でも役立っていると思います。 スピーカーの裏側 大学生活を通して社会で役に立っていることはありますか ものつくり大学での学びはとにかく密度が濃かったこともあり、実際の社会に即した勉強ができることはとても大きかったなという気持ちです。同期よりも持っている知識の厚さが違うことや、社会人として即戦力になれるような教育を受けられたことはものつくり大学の良いところだと思っています。 表彰式の様子 現在はどのような仕事に取り組んでいますか 品質保証室という部門で、製品評価の仕事に取り組んでいます。 お客さまへ安全で高品質な機械を提供できる様に、新たに開発された新機種が求められる性能を持っているかの検査・試験を行っています。 今後の目標についてお聞かせください この度大変栄誉ある表彰を受け、ものつくり大学の学生として多くの方に評価していただきました。学生時代、後輩の指導を行うようなこともあり、自分でもある程度モノづくりがわかっている自信がありました。その自信は今も仕事をするうえで私の強い支えとなっています。しかし、社会人となった今、自分の未熟さも強く感じています。 そんな中で、現在の目標は、とにかく仕事を覚えていち早く1人前として成長することです。社会人生活は今までの人生の数倍長い期間を過ごすことになります。長い目線で、まずは1人前になること、そして将来的には身に付けた能力をまた後進へ伝えていけるような人材になりたいと思います。 最後に、今回の結果を後輩たちが知って、自分もこうなりたいと思ってもらえたら嬉しいです。 勤務先 シチズンマシナリー(株)で使用している金属加工機械 関連リンク 情報メカトロニクス学科WEBページ 情報メカトロニクス学科 機械加工・技能伝承研究室(武雄研究室)

-

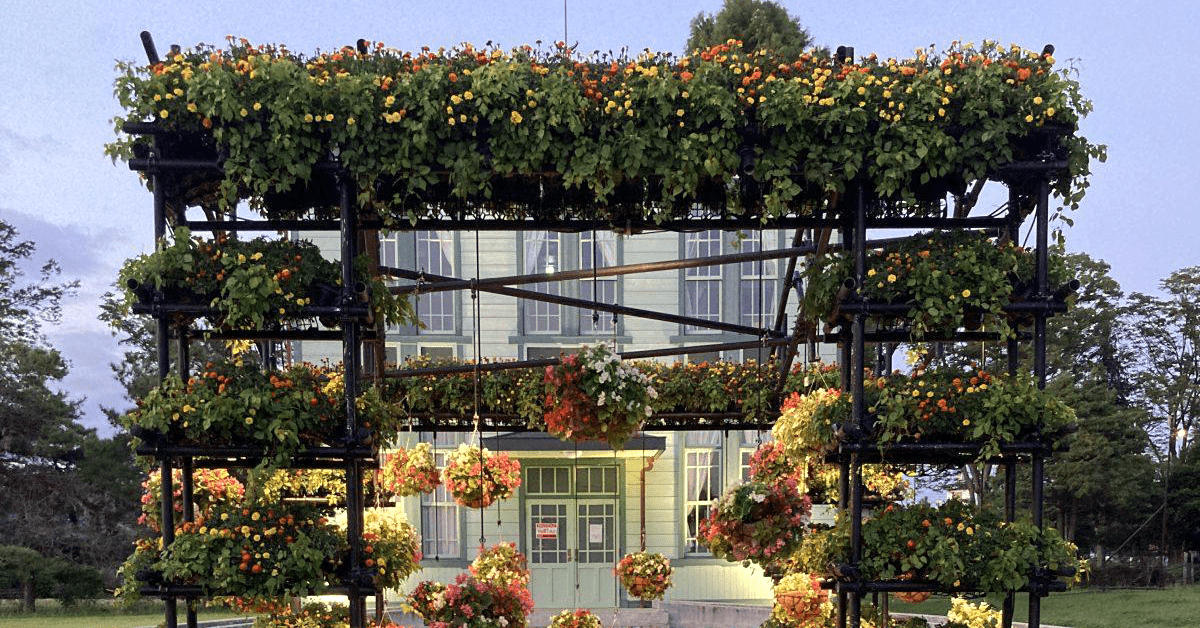

【知・技の創造】装飾が愛着に繋がる

「装飾」から考える「花飾建築」とは 「装飾」とは、飾ること。美しく装うこと。また、その装い・飾り。「愛着」とはなれ親しんだものに深く心が引かれること。を意味します。 私事になりますが、現在、行田市内花き農家応援花いっぱい運動に取り組んでいます。ヴェールカフェ(旧忍町信用組合)や忍城を装飾する「花飾《かしょく》建築」と題した花台を制作しました。そのため、装飾について考えることがしばしばありました。9月に亡くなられた英エリザベス女王が、生前使用していた装飾品に大英帝国王冠があります。この王冠は、女王が戴冠式から着用されていたもので、ジョージ6世から譲り受け女王のために再デザインされたものです。国葬の際、女王の棺の上に、宝石の散りばめられた王冠が飾られていたのがとても印象的でした。 ファッションも建築も装飾されることで注目される 私が専門とする建築の分野では、「建築装飾」という言葉が使われます。鬼瓦や風見鶏のような厄除け魔除けのために取り付けられたり、欄間や襖のようにインテリアとして設えたり、構造体や間取りなど実用的機能に関係しない建築表現を指します。また、建築物を飾りつけるものとしては、ハロウィンやクリスマスのイルミネーション、お正月に飾るしめ縄や門松などがあります。東京タワーを事例に挙げてみると、建設当初、しばしば4本の稜線を電球で点灯。1964年のオリンピック以降、毎日点灯、都市の高層化により目立たなくなる。1989年、石井幹子氏による季節感を取り入れたライトアップの開始。2013年、増上寺のプロジェクションマッピングの背景に活用される。このように東京タワーは、電気によって装飾されることで、ときには都市の主役のように、ときには脇役のように捉えられてきました。装飾は、その季節や時代のトレンドを取り入れつつ、伝統を重んじながら発展してきました。ファッションも建築も装飾されることで注目されます。そして、その装飾された人、建物、街への愛着へと結びつきます。私の研究室で制作した「花飾建築」も旧忍町信用組合や忍城、そして行田市への愛着に繋がればいいなと思います。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2022年11月4日号)掲載 Profile 大竹 由夏 (おおたけ ゆか)建設学科講師筑波大学博士後期課程修了。博士(デザイン学)。一級建築士。筑波大学博士特別研究員を経て現職。 関連リンク 行田市花いっぱい運動 地域との交流を通じて得た学び 建設学科 デザイン・空間表現研究室(大竹研究室) 建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】D2C時代のものづくり

「D2C」の潮流 皆さんは「D2C」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?「D2C」とは「Direct to Consumer」(消費者に直接届ける)の略で、米国を中心に流行が始まっている新しい製品の販売、消費の動向です。「D2C」ブランドの特徴は原則小売店を介さずに、製造者が自社のwebサイトから直接消費者に販売する形態にあります。 「D2C」を代表するブランドとしては寝具の「Casper」、眼鏡の「Warby Parker」、日本でも若い世代を中心に支持を集めている、スニーカーの「Allbirds」などが挙げられます。 ではこれらの製品ジャンルは既に多くの製造者が古くから製品を供給しているにも関わらず、なぜこうした新興のブランドが誕生し消費者の支持を集めているのでしょうか。その背景にあるのはSNSの存在とサスティナビリティ(持続可能性)意識の普及にあると考えられます。 「Instagram」などのSNSの普及は、自分の持ち物を世界中の多くの人に見てもらう機会を生み出しました。それに従い、高価なものを自慢するのではなく「自分らしい」ものを選びたいというニーズ、そしてものを買うからにはそれを選んだ「確かな理由付け」が欲しいというニーズが消費者から求められるようになりました。 それに対し、例えば前述の「Warby Parker」は無償で5日間、5種類の試着用眼鏡を消費者の自宅に送付し、消費者はそれを試着してSNSに投稿し、その反応を見て自分に似合う眼鏡を選ぶ。といった新しい消費のスタイルを生み出しました。 そして「Allbirds」のスニーカーは、製品の製造から廃棄されるまでのCO2排出量を製品毎に公表し、消費者が出来るだけ環境負荷の少ない製品を選択できる仕組みを作っています。製品を購入し消費する以上、地球環境に対して何らかの悪影響を与えることは避けられませんが、このサスティナビリティに出来るだけ配慮してものづくりを行う企業姿勢が、環境意識に敏感な若い世代の支持を集めている理由であるといって良いでしょう。 こうしたD2Cの流行から考えられることは、消費者向けの製品開発は「小品種、大量生産」から「中品種、中量生産」、さらに「多品種、少量生産」の潮流へ向かっているということです。 これからの「ものづくり」教育 ではこの潮流に対して「ものづくり」教育はどのように応えていくべきでしょうか。「多品種、少量生産」の製品開発のためには、消費者個々のニーズを汲み取り、それをデザインに落とし込むユーザーリサーチ技術の研究や、サスティナビリティに配慮した素材を活用したデザインの研究が必要です。また少量生産に適した新しい生産プロセスの研究、あるいは手作りのプロセスによるものづくりの復権が考えられます。 従来「理系は人間の行動に対する想像力が弱く、文系は科学技術の進歩に対する理解力が足りない」と言われてきました。しかしこれからのものづくりに求められるのは、文理の枠を超えて消費者の行動、ニーズを理解した上で、最新の科学技術の進歩を享受した製品開発が出来るクロスオーバー型の人材であると言えるでしょう。ものつくり大学では2022年度より「教養教育センター」を設立し、従来の強みを活かしつつ分野をクロスオーバーする知を身につけた人材育成を目指しています。D2C時代のものづくりを切り拓く本学の教育展開にご期待ください。 埼玉新聞「ものつくり大学発 知・技の創造」(2022年10月7日号)掲載 Profile 町田 由徳 (まちだ よしのり) 教養教育センター・情報メカトロニクス学科准教授 東京造形大学デザイン学科卒業後、デザイン事務所勤務、岡崎女子短期大学准教授等を経て、2020年より現職。専門はプロダクトデザイン。 関連リンク 教養教育センターWEBページ 情報メカトロニクス学科WEBページ