#知・技の創造

- 新着順

- 人気順

-

【知・技の創造】溶接技術者の仕事

2022年8月5日発行の埼玉新聞に、『古いけど大事な溶接技術』というタイトルで溶接は難解だけど興味深いなどの記事を書かせて頂きました。 今回は溶接技術に携わる技術者の仕事について紹介させて頂きます。溶接技術者を大別すると、溶接施工をする人と溶接施工方案を作成する人に分けられます。ここでは後者に関して、私の経験を交えた二つの側面を紹介したいと思います。 トラブル対応 工場などの製造部門から品質検査で溶接部不良が増えているので何とかしてほしいといった相談が良くあります。場所が溶接部なので溶接技術者が対応することになりますが、溶接技術以外の問題である場合が少なくありません。 例えば、素材の保管環境が悪くて水分を吸着していたとかです。同じように作っていたのに、同じようになっていなかったという具合です。溶接技術者は変化点(時期、時間)や規則性などを探り、品質に影響を与え得る要因を列挙して、仮説を立てながら過去の記録との関係を調査していきます。 原因を突き止めるために専門知識と論理的思考をフル回転させます。とても骨の折れる仕事ですが、専門の技術者が頼られる数少ない活躍の場でもあります。原因究明が上手く行けば、それ以前のことが嘘のように不良がピタリとなくなり、自己満足と達成感に浸れます。 最近は部品に印字したQRコードから素材のロット番号、加工に使用した機械などの多くの情報が引き出せるようになっていますので、調査の手間は少し楽になっています。デジタル技術の恩恵です。 施工技術開発 施工技術開発は簡単に言うと、溶接技術の選定と溶接条件の最適化になります。アーク溶接、レーザ溶接、抵抗溶接などが溶接技術です。生産量(または溶接工程の時間)、溶接する材質(鋼、アルミ合金など)、寸法・形状や要求品質など工場からの要求事項を満足できそうな技術を選定します。複数の候補技術がある場合はコストを優先しますが、初期段階では並行して検討する場合が多いです。 溶接条件の最適化は試験片での検討から始まり、最後は製品(試作品)での実証になります。試験片の検討というと簡単そうに聞こえますが、ここに辿り着くまでに多くの予備検討もします。ジグへの熱拡散が気になれば、影響度合いを予備試験で確認します。影響が大きければ、試験片のジグに反映します。アーク溶接などは噴射するガスの流れの影響も予備試験で確認する場合もあります。本格的な試験は単純作業の繰り返しが多いですが、その前段階では周到な予備試験が重要になります。量産での環境をどれだけ想像できるかが鍵と思います。 初期段階の予備検討を怠ると、折角の試験データが使い物にならず、最初からやり直しということになりかねません。この辺の進め方は経験で培われることが多いと感じています。最後はこれらの試験データをまとめて、管理項目と管理値に追い込んだレシピを作成して技術移管となります。 最後に 溶接技術の観点で技術者の仕事を紹介してみました。溶接に限らず、多くの技術開発あるいは多くの業務でも共通する部分があるのではないかと思っています。技術者の仕事も奥深い所があると解って頂けると幸いです。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年10月4日号)掲載 profile 平野 聡(ひらの さとし)情報メカトロニクス学科准教授 長岡技術科学大学大学院修士課程修了。東北大学大学院博士課程修了。博士(工学)。株式会社日立製作所を経て2021年4月より現職。専門は接合技術、ロボット応用開発。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】大切なものを守ろう

耐震性能の低い建物 1981年以前に建てられた建物は、構造種別(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)にかかわらず耐震性能が低い可能性が高いです。木造に関しては1981年~2000年に建てられた建物も現在と仕様規定が一部異なるため耐震性能が低い可能性があります。大地震時には耐震性能が低いと建物は地震の揺れに耐えきれずに倒壊してしまいます。 建物が倒壊すると命、生活、歴史などいろいろなものが失われます。失われたものは元に戻らないものがほとんどです。元に戻る場合であっても長い時間が必要となります。そのため、大切なものを守るために事前に対策をする必要があります。 耐震診断 建物の地震に対する性能を耐震性能といい、既に建っている建物の耐震性能を把握する方法として耐震診断があります。耐震診断は、建物の図面や調査から大地震時に建物が倒壊するかどうかを判定するものです。耐震診断を行うことにより大地震時に建物がどのような状態となってしまうのかを把握することができます。 耐震診断により大地震時に倒壊する可能性があると判定された場合には、耐震性能を向上させるための耐震補強設計に進みます。耐震補強設計では補強壁を設けるなど耐震性能を向上させるための補強設計図の作成、補強設計図に基づく耐震補強計算を行います。補強設計が完了したら、補強設計図の内容で耐震補強工事を行うことで耐震性能を確保します。耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事が耐震性能の把握から確保までの一通りの流れとなります。 耐震性能の目標 耐震補強を行うにあたり、耐震性能の目標を決めます。一般的には建物が倒壊しないということを目標とします。建物が倒壊しないことで人の命が守られます。新築の場合にも建築基準法では人の命を守ることが目標です。 しかし、この場合に建物は倒壊しませんが大きな被害を受けます。地震後に建物に引き続き住むことは難しい可能性が高く、住むためには大きな改修が必要となり、場合によっては取り壊して建て替えるしかない場合もあります。 大地震後も引き続き住み続けられるよう。補強量を多くすることで地震時の被害を軽微に抑え、少ない改修で自分の建物で暮らすことを目標とすることもできます。 改修工事の注意点 昨今、古い建物をリフォームやリノベーションをして活用することが多くなっています。これは、持続可能な社会を実現するためにとてもよいことですが、そのような建物は耐震性能が低い可能性が高いです。耐震診断を行う必要があります。怠ってしまうと見た目はきれいであっても耐震性能が低い建物となってしまい、大地震により建物は倒壊してしまいます。また、耐震補強工事はリフォーム工事と一緒に行うことで費用が安くなります。 まとめ 大切なものを守るためにまずは建物の耐震診断を行い、耐震性能を把握しましょう。耐震診断についての相談は、お住いの市役所に担当する課がありますので、まずは相談してみてください。耐震診断には補助金が出ることが多く、費用の負担は少なくなっています。耐震補強設計や耐震補強工事にも補助金が出る場合があります。近年では1981年から2000年までの建物についても補助金が出る場合もあります。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年9月6日号)掲載 profile 芝沼 健太(しばぬま けんた)建設学科講師 工学院大学卒業。宇都宮大学大学院修士課程修了。 修士(工学) 。有限会社設計工房佐久間を経て2024年より現職。専門は、木質構造、耐震診断・耐震補強。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】銅合金鋳物の環境対応

様々なところで使われている銅合金鋳物の性質 人類史における石器時代の次は「青銅器時代」と呼ばれるように、銅合金は人類が初めて手にした金属材料です。現代の銅合金は、電線やコネクタなどの配線材料に多く用いられるほか、鋳物としても様々に使われています。電気部品は銅鋳物、機械部品や梵鐘、モニュメント、仏具などはすずと亜鉛を混ぜた青銅や黄銅、電気部品はすずとりんを混ぜたりん青銅、船舶のプロペラはアルミを混ぜたアルミニウム青銅、など特性や用途が広いのも銅合金鋳物の特徴です。 特に多くを占めているのがバルブ・水栓金具用途に用いられる青銅鋳物で、銅に、おおよそ5%ずつのすず、亜鉛、鉛を含んでいます。この合金は、すずによる耐食性に加えて、適度な強度と伸びがあり、さらに鋳造しやすいというバランスの取れた性質を持っています。 銅合金中の鉛は、これまで鋳物の生産や使用に対して良好な性質をもたらす元素として使われてきました。鋳造品の内部には引け巣と呼ばれる空隙が生じやすいですが、鉛はこの場所に存在することによって空隙が繋がらずにバルブの水漏れを防いでいます。仕上げの切削やねじ切り加工の際には、鉛の潤滑作用により、加工しやすくなります。また、鉛青銅鋳物と呼ばれる材料では鉛を多く含ませて、すべり特性を持たせて各種機械の軸受として使われています。 銅合金鋳物の課題と対応 こうした一方で、鉛は環境負荷物質としてカドミウム等とともに、製品に含まれる割合を減らそうと規制が進められています。水質基準では飲料水中の鉛は0.01mg/l以下と2003年に改正されています。 水道に使う蛇口などの銅合金鋳物では、微量ながらおおよそその組成に応じて鉛が水道水中に溶け出すことがわかっています。浸出試験の結果、鉛が5%程度含まれている従来の青銅鋳物では水質基準を満たすことが難しいことがわかり、鉛の代わりにビスマス等を利用して、鉛の量を0.25%以下とした鉛フリー合金への移行を進めてきました。 さらに廃棄物中からの有害物質の溶出による環境への影響から、電気機器ではRoHS、自動車ではELVで規制されています。RoHSでは、一般素材に対しての鉛の制限は1,000ppm(0.1%)ですが、銅合金に対しては現在のところ適当な代替材料がないとして、暫定処置として4%を超えないものと規定されています。これは未だ汎用的な代替技術ができておらず、環境規制をリードするチャンスがあるということです。 銅合金鋳物のもう一つの課題は原材料高騰です。銅は現在1kgあたり1500円、すずに至っては5000円に達しています。昨今の円安の影響もあり、これらはいずれも数年前の2倍の水準です。今後とも続くのであれば、製品によってはステンレスや樹脂への変更を検討する一方、銅合金の新たな使い道も模索する必要もあります。 こうした状況のなかでものづくりを継続してゆくために、新たな技術開発やつくりかたの変化に対応するため、個々の材料や技術に対する深い理解が必要となると同時に、金属材料に限らず様々な材料を俯瞰的に理解・比較し、設計における形状変更も含めた適切な選択を行っていくことが必要となるでしょう。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年8月2日号)掲載 profile 岡根 利光(おかね としみつ)情報メカトロニクス学科教授 東京大学大学院修士課程修了。博士(工学)。ニコン、東京大学、産業技術総合研究所を経て2021年4月より現職。専門は凝固、凝固組織制御、鋳造、3Dプリンター。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ・高温プロセス研究室(岡根研究室)

-

【知・技の創造】ものづくりを体験する

日本の建築文化について ものつくり大学では実習授業が豊富に組まれており、他の大学では体験できない実務的な技術を学べる授業内容になっています。私が担当している授業では、大工道具の使い方、木材の加工方法、原寸大での木造建築の施工など様々なことを学び、木造建築に関わる技術の基礎の習得を目指します。 日本の建築文化は木の文化とともに育まれてきました。しかし、時代を経ていく中で、日本の建築文化は多様化し、木造建築は主流から外されてきました。ところが、最近では木造建築の価値や魅力が見直され、これまで鉄やコンクリートなどで造られていた中高層ビルにも木材を用いようとする新しい試みが実行に移されてきており、大規模な木造建築物を目にする機会も増えてきました。 ものづくりによって創造される人々の生活の豊かさ 人々の生活の豊かさは、ものづくりによって創造されてきたといえます。ものづくりにおける建築物を建てる技術は、古くから引き継がれてきた技術を根幹としつつ、時代の流れの中で新たな技術の受容を繰り返し、革新され進化を続けてきました。中でも木造建築に関する技術は古くから脈々と引き継がれてきた部分が多いです。それは、日本人が生活の中で、四季を通して日本独特の気候と向き合い、木と密接に関わり合いながら豊かな文化を形成してきたことによります。 そして、木造の技術を使って建築された民家や社寺建築など多くの建築物が、修復を繰り返しながら現在まで大切に保存されてきました。それによって、古い時代に建てられた建築物の存在を、現代に生きる私たちが体感し、そこから多くのことを学ぶことができています。 特に重要なのは、その背景にある高度な技術を備えた技術者の存在です。修復には、的確な技術を備えた技術者が必要であり、その技術は後世に伝えていかなければなりません。技術を的確に伝える上では、理論や知識だけではなく人の手によって伝えていくことが不可欠であり、そのためには、その技術を扱える技術者を育成することが必要です。 技術者がいて、その技術力を発揮できる環境があってこそ、それらが絶えることなく伝わるのです。ものづくりの技術の継承には、技術を習得し、活用していく技能が必要であり、そのためには手を動かして実践し、ものづくりを体験することが必要です。体験することは、自ら考えることにつながり、理論や知識を学び、技術を習得することにつながります。 現在の研究とこれから 私は、近世から近代にかけて活動していた大工家の建築生産に関する研究を行っています。研究では、それら大工による社寺建築の遺構や社寺建築を建てる上で作成された造営史料などの分析を行います。そこには、技術者である大工の技術・技能に関する情報がつまっています。その技術・技能は現代に通じるものがたくさんあります。現代の技術・技能は、過去の技術・技能を工夫し、研鑽し、発展させたものなのです。過去の技術・技能を知ることは、現代の技術・技能の発展に不可欠なことです。 ものつくり大学の教育を通して、過去にも目を向けて学び、新たなことを創造し、培った技術・技能を後進へと伝播していけるような技術者を輩出できるよう努めてまいりたいと思います。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年7月5日号)掲載 profile 奥崎 優(おくざき ゆう)建設学科助教 芝浦工業大学大学院修士課程修了、工務店勤務を経て芝浦工業大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。2024年4月より現職。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】現場の元気さと幸せ

トヨタ自動車で32年勤めた後、行田市のものつくり大学を拠点に地元企業に協力いただき「強い現場づくり」をテーマに研究と教育に取り組み10年目になります。クルマづくりの現場で先輩たちの指導を仰ぎ、仲間たちに協力してもらい成果につながったことを、少しでもたくさんの人に伝え活用していただくため、学生たちと地元企業の生産現場で課題抽出し、現場の方々と一緒に改善活動を実践し、研究と教育につなげています。 強い現場と人 Well-Being(人々の幸せ)について日々研究をされている方の講演での話です。働く人が幸せな企業ほど会社の業績が良い、すなわち働く人の幸せ度が高い企業は生産性が高く、高業績でさらには災害も少ないことがデータにも表れているとの事です。 私の経験や研究を振り返ってみても確かに納得させられることが多くあり、とても感銘を受けました。これまで現場での生産性や働く人の意識・モチベーションにばかりに気を取られていたような気がします。考えてみれば働いている人がそこでやりがいを感じ生き生きとしている会社は業績が良い、そして幸せを感じるということではないでしょうか。 ということであれば業績を上げたい会社経営者や生産性を上げたい現場のリーダーは、働く人たちに幸せになってもらうことが大切だということになります。 ではどうすれば日々の活動の中で人は幸せを感じるようになるのでしょうか?これまでの事例から考えてみました。 会社の一体感 県内企業で学生が改善活動に取り組み、その報告会の場で謝辞を伝える場面で、「協力して頂いた社員・作業員の皆様に感謝申し上げます」と文言に表したところ、管理者の方から「当社では社員と作業員の言葉の区別はない、皆がこの会社の社員である」とのご発言をいただいたことがあります。学生の何気ない言葉遣いに対してさえ、このように考え発言いただくことはとても素晴らしいと感じました。オンリーワンの技術開発力と一体感のある現場で業績を伸ばしているこの企業で、今後も一緒に改善に取り組んでいきたいと考えています。 また、県内の従業員数50名弱で部品製造を行っている企業の品質改良活動に参加しています。これは社長が毎日発生する製品不良で捨てているモノを減らす改善活動を通して、社員のモチベーションを高めたいとの思いから始めたことです。現場のリーダーが全員参加し現地・現物での定期的な活動をスタートしてから3年になりますが、不良は簡単には減りません。それでもそれぞれのリーダーがテーマを掲げ、対策に取り組むようになってきました。時間はかかりますがこのような活動が定着すれば、社員意識が向上し、今後1/10程の不良低減が見えてくるものと考えています。 社員一丸となって、改善することを継続し、それが風土となれば、働く人はやりがいと幸せを感じるようになるのではないでしょうか。 まとめ AI/IoTの有効活用が良く言われますが、継続的に改善が出来る自立した現場づくりを通して人が育ち、やりがいを感じ、少しでも幸せを感じるように、目的を明確にし、道具としてAI/IoTを活用する、そんな企業活動が基本と考えます。これからも学生と現場での人材育成に取り組んでいきます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年6月7日号)掲載 profile 小塚 高史(こづか たかし)情報メカトロニクス学科教授北見工業大学卒。トヨタ自動車株式会社明知工場製造部長を経て2015年より現職。トヨタ生産方式が専門。 関連リンク ・ものづくりマネジメント研究室(小塚研究室)・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

-1200x800.jpg)

【知・技の創造】外国人建設労働者の就労

建設業界の人手不足と外国人労働者 平成30年12月14日、出入国管理および難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の公布により、新しい在留資格『特定技能』が設けられました。これを受け、人手不足が深刻である建設業界において外国人労働者の就労が可能となりました。 14分野のひとつ、建設業界もまた深刻化する人手不足に悩まされています。建設業界の就業者数は1997年の685万人をピークに、2020年11月時点では505万人に減少しています。生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材の確保が困難な建設分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築されました。 この制度では、特定技能1号が在留期間の通算が5年までで、家族の帯同は認められていません(図参照)。また、外国人建設就労者で技能実習2号等修了した者は引き続き通算5年間働いてもらうことができます(図のルート2参照)。 また、母国に帰国している技能実習修了者も呼び寄せ、直接雇用できるようになりました。 建設関係の業務区分と業務内容 これまでの建設分野の特定技能1号は、19業務区分(18試験区分)に分かれていました。旧制度では、ある区分で特定技能の資格を取得しても、その業務以外に携わることができませんでした。また、技能実習対象なのに特定技能にない職種があるなどの不整合もありました。 建設関係の業務区分は3つであり、【土木】【建築】【ライフライン・設備】に再編しました。これにより、特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大、柔軟に仕事ができるようになりました。 業務内容は、指導者の指導・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、もしくは移転また修繕もしくは模様替えに係る作業等に従事することになります。 主な業務内容は、①型枠施工、②左官、③コンクリート圧送、④屋根ふき、⑤土工、⑥鉄筋施工、⑦鉄筋継手、⑧内装仕上げ、⑨表装、⑩とび、⑪建築大工、⑫建築板金、⑬吹付ウレタン断熱、その他、建築物の新築、増築、改築もしくは移転、修繕、模様替または係る作業があります。 新たな制度と今後の期待 特定技能1号外国人の受入れ第一号が建設分野で誕生したのは2019年9月でした。2023年11月に特定技能2号評価試験ルートを整備することで今後の外国人技能者の活用が大いに期待できます。建設工事現場における技能者不足を少しずつ解消できることを願っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年5月3日号)掲載 profile 三原 斉(みはら ひとし)建設学科教授 近畿大学卒業。工学院大学大学院博士課程修了。博士(工学)・一級建築士・一級建築施工管理技士。村本建設株式会社を経て2001年より現職。専門は、建築生産、建築構法、建築技術技能教育。 関連リンク ・建築再生研究室(三原研究室)・建設学科WEBページ

-

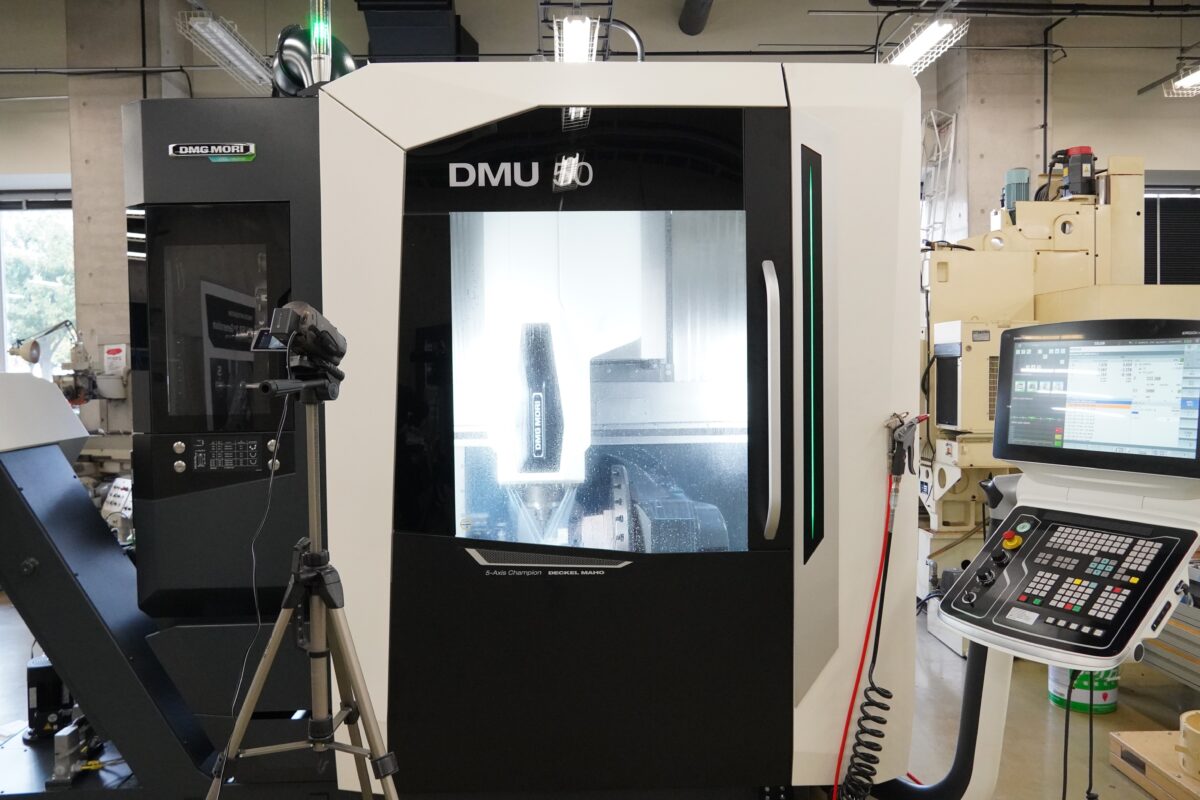

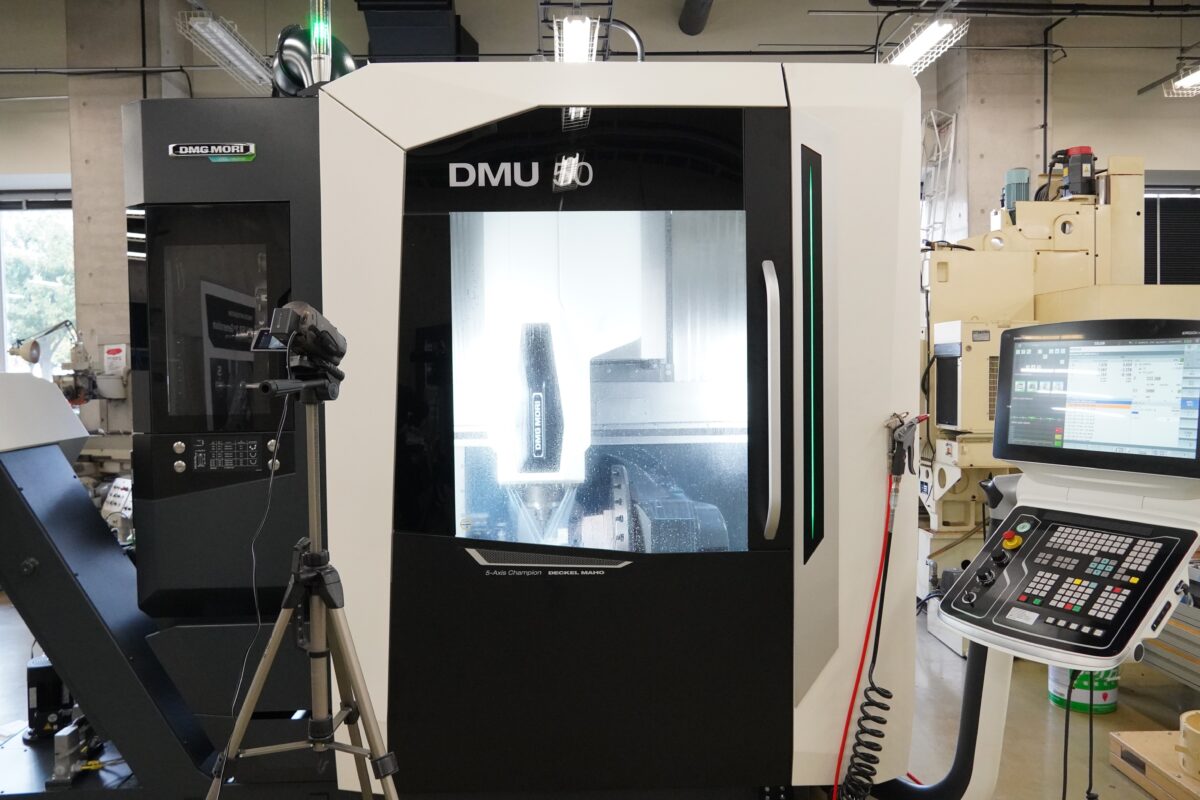

【知・技の創造】新しい機械加工の学び方

5軸制御マシニングセンタの導入 昨年末、本学情報メカトロニクス学科に5軸制御マシニングセンタが、機械加工関連の実習用の機器として導入されました。5軸制御マシニングセンタとは、従来からある汎用の旋盤やフライス盤といった複数の工作機械の機能を1台に統合し、高度なIT技術で自動化された最新鋭のNC工作機械です。 類似のものに複合加工機がありますが、これらの出現により、これまでの工作機械では加工できなかった複雑な形状の製品が、容易に加工できるようになりました。今回、伝統的な技能と最新の技術を合わせ持つテクノロジストを育成する本学では、新しいモノの作り方を理解するために、5軸制御マシニングセンタは不可欠な要素であるという判断のもとでの導入となりました。 5軸制御マシニングセンタ 国内機械加工業界の現場では… 5軸制御マシニングセンタや複合加工機(以下、二つをまとめて5軸加工機)により、機械加工の現場は、さらなる自動化や省人化が可能になります。その優位性についての理解が進む欧州では、順調に販売実績を伸ばしていますが、日本国内では少々伸び悩んでいるのが実態です。 工作機械メーカーによる実機の貸し出しや、加工実績の紹介など、様々なキャンペーンが実施されてはいますが、国内機械加工業界全体に広がりを見せているとは、まだまだ言えません。これは高額な設備投資と、これらの新しい機械を使いこなすスキルを持つ人材が、圧倒的に不足していることが理由として挙げられます。 しかし、少子高齢化の影響による労働人口の減少は明らかで、すでに待ったなしの状況です。これに対応していくには、工程の自動化と省人化が絶対条件で、投資額や人材確保の問題を上回るものとなります。その答えのひとつとして、5軸加工機の導入があります。また、5軸加工機を用いての製造を前提とした製品や部品の設計がなされていないことも大きな要因と言えます。 これには、古くから国内産業の基盤を担ってきた、安定した生産体制を敷くためのノウハウの踏襲や、5軸加工機の強みを積極的に取り入れるなどといった、設計部門の十分な理解が得られていないことが考えられます。 教育現場の対応とこれから 一方で、我々のような教育機関での教育実績が少ないことも課題となっています。特に5軸加工機は、機械本体だけでなく、その周辺機器や加工プログラムを作成するアプリケーションは、高価なものが多く、これらを複数用意する必要があるため、費用面でも教育カリキュラムに組み込むことを困難にしています。 企業から学生へ5軸加工機のレクチャーを行う様子 そして何よりも、指導する教員のスキルアップも重要です。しかし、5軸加工機の販売実績が好調な欧州を中心とした海外では、これらの工作機械は機械加工の初学者が扱い、従来のものは、高度な技術や技能を持つ熟練者が扱うべきものという考え方があります。つまり、高度なIT技術により自動化された最新の工作機械は、誰でも扱いやすいので初学者向きであるということです。 この考え方には賛否両論あると思いますが、生まれた時からIT技術が身近にある若年層は、これまでのような汎用の工作機械からではなく、自動化が進んだ最新のものから学び始めるというのは、これからの機械加工の学び方に、我が国でもなるのかもしれません。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年4月5日号)掲載 profile 武雄 靖(たけお やすし)情報メカトロニクス学科教授 東京農工大学大学院工学府機械システム工学専攻(博士後期課程)修了。博士(工学)、MOT(技術経営修士)。専門は機械加工学、技術経営、技能伝承など。 関連リンク ・機械加工・技能伝承研究室(武雄研究室)・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】インフラ構造物更新技術

近年は公共構造物の更新や補修補強時代のニーズに即した研究開発を行っています。橋梁(きょうりょう)等のインフラ構造物は、その約半数が建設後50年以上を経過し老朽化しています。これらの構造物をいかに再生させるか、あるいは更新させるかが喫緊の課題です。 本学には、画像の3000kNの万能試験機があり、これを使って新材料や新技術を用いた補修・補強や更新に必要な工法の共同研究をしています。 万能試験機 鋼部材の補修・補強 橋梁等の鋼部材の腐食劣化部や耐震耐荷力不足等の部位に炭素繊維強化ポリマー(以下、CFRP)で補強する技術開発をNEXCO総合技術研究所や材料メーカーと共同研究をしています。この技術はCFRPシートを含浸接着して必要枚数積層するものですが、鋼材とCFRPシートの間に高伸度弾性パテ材を挿入する世界的にも新しい技術です。最近では、CFRP成形部材を使えるように工夫しています。これらの技術は鋼桁橋、トラス橋、鋼床版橋に適用されてきていますが、今後、煙突、タンク、水圧鉄管等に用途拡大が期待できます。 FRP歩道橋 浦添大公園歩道橋(沖縄県浦添市) 塩害地域の対策で注目されているFRPを用いた歩道橋が注目されています。2019年に真空含浸法により製作したGFRP積層成形材を、集成接着した箱桁歩道橋が沖縄県浦添市に建設されました。本橋は橋長18.5mです。今後、さらなる支間長増大に対応すべく、現場接合構造の研究を行いました。また、木製歩道橋をFRPで補強する工法についても、県内自治体と共同で今後事業展開を図ります。 弾性合成桁 古くから施工されている橋梁の多くは、鋼桁の上に鉄筋コンクリート床版を固定した構造形式です。近年、NEXCOをはじめ関係各所で大規模更新事業として劣化した床版の取替えを行っています。この更新後において、床版と鋼桁を完全固定と考える合成桁設計法と、両者を重ねただけの非合成設計法がありますが、その中間的な考えである弾性合成桁の研究を行っています。この設計法を用いれば、合成桁の利点を取り入れつつ、両者の接合方法を合理化することができ、品質の良いプレキャスト床版の採用が容易になります。画像は本学で実施した弾性合成桁の載荷実験の様子です。 弾性合成桁の載荷実験の様子 まとめ 大規模更新時代を迎え、上述の新材料や新技術を用いた工法で、インフラ構造物の安全・安心に繋がる研究開発を続けています。また、埼玉橋梁メンテナンス研究会の活動にも参加し、埼玉大学、埼玉県、国土交通省大宮国道事務所、ならびに埼玉建設コンサルタント技術研修協会の方々と連携して、このような新技術の紹介を行っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年3月8日号)掲載 profile 大垣 賀津雄(おおがき かづお)建設学科教授 大阪市立大学前期博士課程修了。博士(工学)。技術士(建設部門、総合技術監理部門)。川崎重工業を経て、2015年よりものつくり大学教授。専門分野は橋梁、鋼構造、複合構造、維持管理。 関連リンク ・橋梁・構造研究室(大垣研究室)・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】流動床インターフェースの応用研究

流動床インターフェースの研究 砂のような固体粒子を入れた容器の底面から空気のような流体を上向きに適度に噴出させると、固体粒子は浮遊懸濁して液体のような流動性を示す。的場やすし客員教授と一緒に、流動化した砂の特性を活用した流動床インタフェースを構築し、産業・医療応用や洪水体験等新しいインタラクションシステムの可能性の研究を行っている。 砂面に投影するプロジェクションマッピング 映像を投影した流動床インターフェースに魚の模型を出し入れする様子 その中で、砂面を投影面としたプロジェクションマッピングに関する研究を進めている。砂面は、水面よりも鮮明な映像が投影できるので、ゲームを始めとしたエンターテインメントに適している。流動化の有無や強さの違い等を組み合わせたり、砂の色を変えることにより、新しいプロジェクションマッピングの可能性を検討している。例えば流動化した砂面で人体模型や臓器をかたどり、そこに正確な色の映像を投影する技術により、医療教育や術前カンファレンスなどでの可能性を検討している。また、触れられて投影面の中に手や物を出し入れすることのできるディスプレーが実現できるので、新しい応用の可能性が広がる。写真は、流動床インターフェースに映像を投影し、表面の池の部分から泳ぐ魚に見立てた魚の模型を出し入れしている様子である。 砂には色がついていて白色スクリーンとは異なる。また砂面は滑らかではなく、流動化しているときは表面を動的制御できる。さらに物の出し入れが行える。そこで砂面の反射特性や観察角度の変化に伴う明るさと色の変化、さらに砂面の深さ方向の変化に伴う明るさや色の変化等に対する色再現手法、および色彩制御技術の研究を進めている。これらは、卒業研究やインターンシップのテーマとして学生と一緒に行っている。 また、噴水のように水を連続して噴出させたところに映像を投影するディスプレーが開発されているが、水は反射率が低いので明るい場所では不向きである。これに対して、砂などを連続して噴出させることで、何もない所に突然鮮明な映像を出現させるようなディスプレーの研究も進めている。 防災訓練の応用と触感再生装置への可能性 その他に流動床現象の出現原理の解明を進めると共に、医療応用では、自力で姿勢を変えられない人のポジショニング用具や癒し用具の開発を埼玉県内の病院・企業と産学連携で実施している。さらに疑似体験型拡張現実(AR)と流動床インターフェースを活用して、視覚と身体で水害を感じる洪水体験システムへの検討を進め防災訓練に応用している。また色々な触感を実現する触感再生装置への可能性を検討している。 流動床インターフェースを活用した洪水体験の様子 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年2月2日号)掲載 profile 菅谷 諭(すがや さとし)情報メカトロニクス学科教授 博士(工学)。東北大学大学院修了、NEC、アリゾナ大学オプティカルサイエンスセンター、静岡理工科大学助教授を経て現職。専門はオプトメカトロニクス。 関連リンク ・研究実績WEBサイト(researchmap)・的場やすし客員教授Youtubeチャンネル・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】新しい教養教育の展開

教養教育センターの始動 2022年1月7日の「知・技の創造」に「新しい教養教育の取組み」として、同年4月から始動する「ものつくり大学」の新しい教養教育の記事を掲載しました。今回は、教養教育センターが取り組んできた活動について紹介します。前回紹介したものづくり系科目群、ひとづくり系科目群、リベラルアーツ系科目群の教養教育科目は順調に展開しています。 教養教育センターWEBページ 教養教育センターからの発信 第1回教養教育センター特別講演会の様子 2022年11月24日に、第1回教養教育センター特別講演を本学で行いました。スペシャルゲストとして、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授の柳瀬博一氏をお招きし、「テクノロジストのための教養教育」についてお話を頂き、その後に教養教育センター教員によるパネルディスカッションを行いました。教養教育に関する熱い思いを学生にぶつけ、教養教育のキーワードとして土居浩教授は「磨き続ける」、井坂康志教授は「無知を認める」、町田由徳准教授は「視野を広げる」、土井香乙里講師は「とことん学ぶ」を挙げていました。ちなみに私は「本物を知る」です。 2023年11月9日には、第2回教養教育センター特別講演を渋谷で行いました。会場は渋谷スクランブルスクエア15階の「SHIBUYA QWS」で、日立アカデミーとの共催、ドラッカー学会の協賛で行いました。特別講演は、日立製作所名誉フェロー、脳科学研究で著名な小泉英明氏に、「脳の基本構造を知り、学びたいという気持ち、意欲やパッションの根源を知る」についてお話を頂きました。鼎談「脳科学、言葉、ものづくり、使える教養はどう育つか」では、キャスター・ジャーナリストの山本ミッシェール氏をお招きし、パネルディスカッションでは本学教養教育センター教員も参加して活発な討論が行われました。 第2回教養教育センター特別講演会の様子 教養教育センターでは、ものつくり研究情報センターと協力して、「半径5mの経営学 ドラッカー流 強みの見方・育て方」、「上田惇生 記念講座 ドラッカー経営学の真髄」、「ものづくりのためのデザイン思考講座」の社会人育成講座を行いました。 大学ホームページからは、埼玉の歴史や文化をものつくり大学独自で研究している「埼玉学」を発信しています。是非、ホームページをご覧ください。埼玉学の記事一覧はこちら 2024年度からの始動 2024年度からは、前述の「SHIBUYA QWS」のコーポレートメンバーに入会する予定で、会員になると月に1回広い会場スペースを利用することができます。特別講演をはじめ、様々な行事を行えるようになりますので、新たな展開に期待してください。 授業では、「ICT基礎実習」、今年度新設した「データリテラシー・AI基礎」を軸に、文部科学省の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」に申請し、情報の分野を強化します。また、来年度は留学生のための「日本語」を新設して、「留学生就職促進教育プログラム認定制度」に申請し、留学生の日本語教育と就職支援を行います。 おわりに 教養教育センターは、向上心を持って日々新しいことに挑戦しています。来年度は第3回教養教育センター特別講演をはじめ、様々な取り組みを発信します。これからの教養教育センターの活動にご期待ください。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年1月5日号)掲載 profile 澤本 武博(さわもと たけひろ)建設学科教授 東京理科大学卒業、同大学院博士後期課程修了、博士(工学)。若築建設株式会社、東京理科大学助手を経て、2005年着任、2019年より学長補佐、2022年より教養教育センター長。 関連リンク ・コンクリート研究室(澤本研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ・教養教育センターWEBページ

-

【知・技の創造】高校ロボコンで埼玉無双

高校生ロボコンと学生ロボコン 全国高等学校ロボット競技大会をご存じでしょうか? 主に工業高校の生徒が、毎年違うお題に対してロボットを開発する競技大会です。さまざまな対象を運んだり置いたりが課題となる「キャリアロボット」というジャンルの競技です。 11月末に福井県で全国大会が開催され、埼玉県大会で1位・2位に入賞した進修館高校が埼玉県の代表校に選出されました。 一方で、ものつくり大学「ろぼこんプロジェクト」は、NHK学生ロボコン2023に出場を果たし、出場回数は14回を誇ります。 NHK学生ロボコン大会会場にて NHK学生ロボコンは全国の大学・高専が対象のロボット競技大会で、優勝するとABUロボコン(アジア地域のロボコン大会)の出場権を得られます。全て英語のルール発表が10月初旬。これを深く理解し、ロボットを設計・開発・実装します。2月末、4月末の2回の厳正なビデオ審査を経て、出場チーム数は20チーム前後に絞られます。大会は6月初旬に開催されます。 従って大会に出場を果たすだけでもかなり大変で、メンバーの学生たちは、ほぼ1年中ロボットの開発にいそしんでいます。実はメンバーの中には前述の全国高等学校ロボット競技大会に出場経験のある学生もいます。 高大連携でロボコン無双 これらの背景から、本学と進修館高校で高大連携事業の一環として、去年12月よりロボコン講習会を始めました。本学学生が高校生に自分の経験や知識を教えます。内容は表のとおり、メカ設計・加工・制御回路と、ロボコンに必要な機械・電子・情報の内容を網羅してあります。7回目まで実施済みで、今年度末までに残りの講習を行います。今年12月からこの連携に児玉高校も仲間入りします。 埼玉県内の高校ロボコンチームの参加を募集中です。この活動を通じて、埼玉県から出場の高校生チームが全国高等学校ロボット競技大会で無双することを夢見ています。 回数内容1設計とは?(機構学とモノの捉え方)23DCADを用いた設計33Dプリンタを用いた実習4~7全国高等学校ロボット競技大会出場マシンのお悩み相談会8マイコンを用いた制御回路(センサ・アクチュエータ・LED)9マイコンを用いたシリアル通信10マイコンを用いた無線通信11板金工作の設計12板金工作と実装講習の内容 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年12月8日号)掲載 Profile 三井 実(みつい みのる)情報メカトロニクス学科教授 北陸先端科学技術大学院大学博士後期課程修了。博士(情報科学)。専門はシステム開発、音響工学、電気電子工学。 関連リンク ・ヒューマンメディアラボ(三井研究室)WEBサイト・情報メカトロニクス学科WEBページ・ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!① ~リーダー&操作担当者編~・ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!② ~ピットクルー&大学院生編~

-

【知・技の創造】地域活性化は子どもたちから

地域を担うのは誰? 郊外や地方で人口が減少する中で、地域の活力や賑わいを維持するためには、少ない人口でも生産性を上げる新たな産業の創出や観光の振興などが考えられますが、そこに住まう「人」が必要不可欠です。そのため、いずれの地域も「人」を確保するために、移住・定住の促進や、地域外に居住されていても地域とかかわりを持ってもらえる関係人口を増やすことに力を入れています。 このように人口の減少局面では「地域の外の人」に目がいきがちですが、もっと身近なところに頼もしいヒューマンリソースがあります。 地域の子どもたち 地域の子どもたちは、私立学校を除けば、お互いに同じ地域の中で同じ小学校や中学校に通学することが多く、比較的近隣に居住して親密な人間関係の基礎を築いていく傾向にあります。しかしながら高校生や大学生になると、地域外への通学や活動の場面も多くなり、そのまま就職することでネットワークは広がりますが、地域へのかかわりは少なくなる傾向にあります。 このような、子どもたちの成長過程で広がるネットワークの中に、なかでも地域に根差した生活を送る小学生・中学生の時期に、もっと積極的に地域のまちづくりや課題解決への意識や行動につながる組織をつくることができれば、中長期的な人材確保につながるのではないかと考えています。 地域へのかかわりを維持 私たちの研究室では、地域の小学校と中学校をまたいで、子どもたちによって組織された「子どもまちづくり協議会」の試験的な設置を提唱しており、ある自治体において実際に取り組みを始めています。協議会というカタい表現はあくまで組織の趣旨や活動を理解してもらうための仮称で、覚えやすく親しみやすい名称をみんなで考えればよいと考えています。 この組織の大きな目的は、小学校・中学校の子どもたちにまちづくりや地域の課題を解決してもらう当事者の一員になってもらうことです。 もちろん、子どもたちだけでは難しい場面も多いと思われますので、大学をはじめ有志のオトナも適切なサポートを行います。組織の中には複数のチームがあり、学年単位といった横割りではなく小学生・中学生の区別なく学年も超えた混成チームを編成し、自分たちで決めたテーマに取り組んだり、ほかのチームと協力することで年齢の枠を超えたつながりをつくります。 このチームは学年が上がっても、卒業しても、地域を離れても可能な限り維持に努めます。成果は議会などに提言や報告することも考えられます。 緩やかだけど強力な応援団 このようなネットワークの中の組織から、たとえ数名でも地域に残って活躍したり、Uターンしたり、地域に居住していなくても興味を持ち続けて外からの力でまちづくりや地域課題の解決を支援したり、または地域に縁がなかった人までも巻き込むきっかけになれば、緩やかではありますが強力な応援団として、けっきょくは中長期的にみると大きな効果を発揮するのではないかと考えます。 地域の活性化には中核となる人材の存在がキモですので、その人材と地域にかかわるネットワークを、いまの子どもたちの中から「育てていく」仕組みづくりも重要ではないでしょうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年11月3日号)掲載 Profile 田尻 要(たじり かなめ) 建設学科教授 九州大学 博士(工学)。総合建設会社を経て国立群馬工業高等専門学校助教授、ものつくり大学准教授、2013年より現職。 自治体との連携実績や委員も多数 関連リンク ・生活環境研究室研究室(田尻研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】化学実験用流体ブロック

もっと手軽に化学実験を 化学実験と聞くと何を思い浮かべるだろうか。試験官、ビーカー、フラスコ、ピペット、秤、バーナーなどのような実験器具・機材であろうか。学校で行った化学実験は準備や後片付けに時間がかかったのを覚えている。先生はさらに時間をかけていたに違いない。もっと手軽に化学実験を行えるようにはできないか。化学変化はつねに身近で起きている。なにしろ人間自体が大規模で複雑な化学実験の舞台であるからだ。全身に張り巡らされた血管の中を血液が流れ、脳内では神経細胞がさまざまな物質を使って情報処理を行っている。流れを利用して化学実験を行い、さらに流路を自在に組み換えることができれば、いろいろな化学実験を簡単に行えるではないか。筆者が子供の頃、電子ブロックというものが販売されていた。親指大のプラスチックのブロックの中に抵抗、コンデンサ、コイル、トランジスタなどいろいろな電子部品が内蔵されていて、ブロックの側面は接続端子になっている。ブロックを並べ替えることで、基礎的な電気回路の実験からラジオのような応用的な回路を組むことができた。 流体ブロックの研究 リソグラフィ技術を使ってガラス基板にマイクロメートル幅の流路をつくり、極微量サンプルの科学分析を行う研究(Micro-TAS)は30年くらい前から行われ、多くの成果をあげている。しかしながら、部品の再利用を前提とし自由に組み換えて実験を行うというよりは、特定の目的のために設計・調整されたものが主流である。微細な流路のため層流となり溶液の混合でさえもひと手間かける必要がある。本研究室では、試験官やビーカーよりは小さく、Micro-TAS が扱う領域より大きなサイズ、すなわち数ミリメートルの流路幅をターゲットにしている。このサイズは、重力が支配的になる世界と表面張力が支配的になる世界の境界である。さらに条件によっては層流にも乱流にもなる。流体ブロックの材質は透明で薬剤耐性に優れた PDMS (ポリジメチルシロキサン)である。PDMS は自己吸着性があるのでブロック同士やガラス面などによく密着する。このため並べるだけで3次元の流体回路も簡単に組むことができる。3Dプリンタなどを用いて流路の樹脂型をつくり、PDMS が硬化した後、樹脂型を溶解させれば所望の流体ブロックができあがる。 写真は製作した流体ブロックの1例である。今後、流路中にヒーター、熱電対などの様々なパーツを組み込んだ流体ブロックを製作していく予定である。埼玉新聞「知・技の創造」(2023年10月6日号)掲載 Profile 堀内 勉(ほりうち・つとむ) 情報メカトロニクス学科教授早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。博士(理学)。日本電信電話株式会社研究所を経て2014年4月より現職。

-

【知・技の創造】気がつく人

「気がつく」ということ 人の特性のひとつに「慣れ」があります。はじめはおぼつかないことでも、慣れてくるとスムーズにできるようになります。これは良い例なのですが、悪い例もあります。何かが便利になるとはじめの内はありがたがるのですが、その便利さに慣れてしまうと当初の感謝の気持ちは薄れてきてしまいます。そして、急に不便になったときには腹を立てたりします。元に戻っただけなのだから腹を立てなくても、と思うのですが、そうはいきません。かく言う私も紛れもなくその一人です。そのときに今まで便利であったことに改めて気がつきます。 この「気がつく」ということは人には大事です。特に勉強でも研究でも趣味でもどんな場合でも、何か課題を解決しようとしているときにはとても大事だと思います。ところが日常的には中々気がつきません。周囲の多くのものに注意を払っていれば気がつくのではないかと思うのですが、多くのものに注意を払うのも大変です。メガネを使用している読者の方々は、メガネを掛けていることに気がつかずにメガネを探した、という経験はありませんか。私はあります。気がつくことは案外大変なのです。ただ、何かきっかけがあれば気がつくことができる、というのが先の「悪い例」です。もちろん良いことについても、きっかけがあると気がつきやすいはずです。 「気がつく」の応用 この「気がつく」ということを技能の修得に活用できないか、と考えています。技能の修得には一般的に時間が掛かります。例え仕事に関わる技能であっても、仕事中は技能の修得(つまり練習)のみに時間を割くことはできませんから、時間が掛かるのは仕方がありません。以前から「習うより慣れろ」という言葉がありますが、慣れるのにも時間が掛かるのです。そこで、慣れていく途中で自分より上手な他社との違いに「気がつく」ような指標を示すことができれば、技能の修得に役立つのではないかと考えています。また、当たり前のことですが、気がつくのは自分自身です。気がついたことをその人自身が自覚しなければなりません。自覚するためには自分自身あるいは成果を客観的にみる必要があります。ところが一生懸命にものごとに取り組むと、夢中になってしまって自分自身を客観的にみられなくなってしまう。あるいは目的を見失ってしまう、という状況に陥りやすくなります。そのようなときに、見失った自分や目的に気がつけるような仕組みの構築を目指しています。 何かを修得しようとする(上手にできるようになろうとする)ときには、まずは先達の物まねからはじめます。ところが物まねはできても、結果が伴わないことはしばしばあることです。これはスポーツを例にするとよくわかると思います。もし物まねで済むのであれば、皆同じ打ち方、投げ方になるはずです。しかし実際にはそうはなりません。なぜならば、人それぞれの体の大きさや関節の動く範囲、筋力などが異なるからです。 したがって人はまず物まねをしますが、その後何かに気がついて、自分なりの方法を見つけることになります。何に気がつくか、についても人それぞれです。ただ気がつくきっかけを提示できればと考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年9月8日号)掲載 Profile 髙橋 宏樹(たかはし・ひろき) 建設学科教授順天堂大学体育学部卒。同大大学院修士課程修了後、東京工業大学工学部建築学科助手を経て02年ものつくり大学講師。08年より現職。博士(工学)。 関連リンク ・人の生活と建築材料の研究室(髙橋研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】地域連携と高大連携

2つのフラワーデザインアート ものつくり大学の最寄り駅である高崎線吹上駅の改札を出ると、コスモスなどの美しい花々でデザインされた柱が視線に入ります。北口案内には元荒川の桜並木、南口案内には水管橋、窓にはコウノトリや花などのデザインが描かれています。これらは、「地域連携」および「高大連携」の取り組みの一環として制作されたものです。ものつくり大学では、学生プロジェクト団体として「ものつくりデザイナーズプロジェクト」(以下、MDP)が登録されています。作品制作や学外展示、ヒーローショーを行うプロジェクトとしてデザイン活動をしています。2021年度に鴻巣市、観光協会からの依頼により「鴻巣駅自由通路フラワーデザインアートプロジェクト」として、鴻巣駅自由通路に作品を展示し、次に、2022年度「吹上駅自由通路フラワーデザインアートプロジェクト」を実施しました。2022年度のプロジェクトでは、鴻巣高等学校、鴻巣女子高等学校、吹上秋桜高等学校美術部の生徒さんが四季を通じた花やコウノトリ、桜、水管橋などを手書きおよびコンピューターグラフィックスにより作品を制作しました。それらの作品群を、本学のMDPメンバーがレイアウト構成をし、大きさや濃淡の調整を行いながら全体を完成させました。 吹上駅改札付近のフラワーデザインアートとMDPの内田颯さん(写真左)、松本拓樹さん(写真右) 高校の生徒さんには、授業やテスト、学校行事の忙しい合間を縫いながら、素敵な作品を制作してもらいました。生徒さんの提案で、窓をスライドし、2枚の窓を重ね合わせることで、デザインの見え方が変化するなどの工夫も凝らしています。さらに、朝と夜間では外光の差し込み方や照明灯の反射により、作品の輪郭が白く浮かび上がるなど、時間帯によっても窓のデザインについて異なる見え方が楽しむことができます。窓越しから視線をさらに運ぶと、青空や大きな雲が広がり、それらが窓に溶け込むことで、さながら窓自体が額縁のようにも感じられます。 「地域連携」と「高大連携」の成果 「駅の通路」という多くの方々が日常的に利用する空間に、これらの作品が末永く展示されることを嬉しく思います。MDPメンバーにとっても、やりがいのあるプロジェクトでした。プロジェクトを通じて、名所、史跡や地域を知ること、高校との協力による作品制作など、「地域連携」と「高大連携」の成果が正に統合されたものと感じています。吹上駅および鴻巣駅の近郊では、多くの名所、史跡および観光スポットがございます。散歩および観光の「出発点」として、吹上駅および鴻巣駅へお立ち寄りの際に、これらの作品についてもご覧いただき、楽しんでいただければ幸いです。埼玉新聞「知・技の創造」(2023年8月4日)掲載 Profile 松本 宏行(まつもと・ひろゆき) 情報メカトロニクス学科教授工学院大学大学院工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。専門は機械力学、設計工学。 関連リンク ・フラワーデザインアートで駅利用者をHAPPYに!・ものつくりデザイナーズプロジェクト「MDP」WEBページ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】木造住宅4号特例の縮小

木造の住宅設計における「4号特例」とは 私の研究室では建築物の構造設計を通じて物の仕組みや成り立ちを考える研究を行っています。皆さんは木造の住宅設計において「4号特例」という制度があるのをご存じでしょうか?4号特例について新築の設計を例に説明すると、建築基準法第6条1項4号で定める建築物を建築士が設計する場合、建築確認の際に構造耐力関係規定などの審査を省略できる制度の事です。つまり対象となる建築物を設計する際に一部の書類提出を省略できるため、建築士も施主が望まない限りは審査に不要な書類の作成は行ってきませんでした。ここで対象となる建築物とは住宅等の木造建築物で2階建て以下の建物、延べ面積が500㎡以下で建物高さが13mまたは軒の高さが9m以下の建物で、これらの建物については建築確認審査を簡略化するという規定が「4号特例」と呼ばれる制度です。 ただし、建築士の責任で基準法に適合させることが前提です。4号特例は1983年に法改正してできた制度で当時の4号建築物の着工件数は今の倍程度あり確認審査側の人手との兼ね合いで、設計業務の一部の範囲については建築士の判断に委ねようという経緯がありました。 その後、1998年の建築基準法改正による建築確認・検査の民営化等によって、建築確認審査の実施率が向上し続ける一方で、4号特例制度を活用した多数の住宅において不適切な設計・工事監理が行われ、構造強度不足が明らかになる事案が断続的に発生したことなどを受け、制度の見直しの必要性が検討されてきました。 4号特例の縮小と課題 そのような状況の中、地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、2050年までにカーボンニュートラルと呼ばれている脱炭素社会の実現に向けて国土交通省は建築物省エネ法と建築基準法を改正しました。2025年の全面施行に向け、段階的に政省令や告示などを定めていく予定で、その改正の中に「4号特例の縮小」と呼ばれる審査制度の見直し案が盛り込まれることになりました。改正後は4号の規定内容は新3号というものに引き継がれ特例となる対象は、平屋建て、床面積200㎡以下に範囲が縮小されます。 つまり2階建ての木造戸建て住宅は構造審査が必要になるという事です。これは建築業界にとっては大きな変化で建築士の業務量は増大し確認審査員の負担する審査件数も増大することで円滑な施工が実現できるのか懸念されています。木造住宅を手掛ける構造設計者の人数は、4号特例の縮小によって構造計算が必要になる住宅の物件数の増加に対して十分とは言えず、今後建設業界全体で木造住宅の構造計算を手掛けられる技術者を育てていく必要があります。もちろん4号特例の縮小は住宅を建てる施主側にとっては大きな安心につながります。より構造計画を重視した設計が求められることになり構造設計者の役割が重要になってきます。 私の研究室でも建築構造の基礎を学び構造設計の分野で活躍できる人材を社会に送り出していきたいと思っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年7月7日)掲載 Profile 間藤 早太(まとう・はやた) 建設学科教授日本大学理工学部建築学科卒業。1級建築士・構造設計1級建築士。金箱構造設計事務所を経て間藤構造設計事務所を設立。2022年より現職。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】溶接技術者の仕事

2022年8月5日発行の埼玉新聞に、『古いけど大事な溶接技術』というタイトルで溶接は難解だけど興味深いなどの記事を書かせて頂きました。 今回は溶接技術に携わる技術者の仕事について紹介させて頂きます。溶接技術者を大別すると、溶接施工をする人と溶接施工方案を作成する人に分けられます。ここでは後者に関して、私の経験を交えた二つの側面を紹介したいと思います。 トラブル対応 工場などの製造部門から品質検査で溶接部不良が増えているので何とかしてほしいといった相談が良くあります。場所が溶接部なので溶接技術者が対応することになりますが、溶接技術以外の問題である場合が少なくありません。 例えば、素材の保管環境が悪くて水分を吸着していたとかです。同じように作っていたのに、同じようになっていなかったという具合です。溶接技術者は変化点(時期、時間)や規則性などを探り、品質に影響を与え得る要因を列挙して、仮説を立てながら過去の記録との関係を調査していきます。 原因を突き止めるために専門知識と論理的思考をフル回転させます。とても骨の折れる仕事ですが、専門の技術者が頼られる数少ない活躍の場でもあります。原因究明が上手く行けば、それ以前のことが嘘のように不良がピタリとなくなり、自己満足と達成感に浸れます。 最近は部品に印字したQRコードから素材のロット番号、加工に使用した機械などの多くの情報が引き出せるようになっていますので、調査の手間は少し楽になっています。デジタル技術の恩恵です。 施工技術開発 施工技術開発は簡単に言うと、溶接技術の選定と溶接条件の最適化になります。アーク溶接、レーザ溶接、抵抗溶接などが溶接技術です。生産量(または溶接工程の時間)、溶接する材質(鋼、アルミ合金など)、寸法・形状や要求品質など工場からの要求事項を満足できそうな技術を選定します。複数の候補技術がある場合はコストを優先しますが、初期段階では並行して検討する場合が多いです。 溶接条件の最適化は試験片での検討から始まり、最後は製品(試作品)での実証になります。試験片の検討というと簡単そうに聞こえますが、ここに辿り着くまでに多くの予備検討もします。ジグへの熱拡散が気になれば、影響度合いを予備試験で確認します。影響が大きければ、試験片のジグに反映します。アーク溶接などは噴射するガスの流れの影響も予備試験で確認する場合もあります。本格的な試験は単純作業の繰り返しが多いですが、その前段階では周到な予備試験が重要になります。量産での環境をどれだけ想像できるかが鍵と思います。 初期段階の予備検討を怠ると、折角の試験データが使い物にならず、最初からやり直しということになりかねません。この辺の進め方は経験で培われることが多いと感じています。最後はこれらの試験データをまとめて、管理項目と管理値に追い込んだレシピを作成して技術移管となります。 最後に 溶接技術の観点で技術者の仕事を紹介してみました。溶接に限らず、多くの技術開発あるいは多くの業務でも共通する部分があるのではないかと思っています。技術者の仕事も奥深い所があると解って頂けると幸いです。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年10月4日号)掲載 profile 平野 聡(ひらの さとし)情報メカトロニクス学科准教授 長岡技術科学大学大学院修士課程修了。東北大学大学院博士課程修了。博士(工学)。株式会社日立製作所を経て2021年4月より現職。専門は接合技術、ロボット応用開発。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】大切なものを守ろう

耐震性能の低い建物 1981年以前に建てられた建物は、構造種別(木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)にかかわらず耐震性能が低い可能性が高いです。木造に関しては1981年~2000年に建てられた建物も現在と仕様規定が一部異なるため耐震性能が低い可能性があります。大地震時には耐震性能が低いと建物は地震の揺れに耐えきれずに倒壊してしまいます。 建物が倒壊すると命、生活、歴史などいろいろなものが失われます。失われたものは元に戻らないものがほとんどです。元に戻る場合であっても長い時間が必要となります。そのため、大切なものを守るために事前に対策をする必要があります。 耐震診断 建物の地震に対する性能を耐震性能といい、既に建っている建物の耐震性能を把握する方法として耐震診断があります。耐震診断は、建物の図面や調査から大地震時に建物が倒壊するかどうかを判定するものです。耐震診断を行うことにより大地震時に建物がどのような状態となってしまうのかを把握することができます。 耐震診断により大地震時に倒壊する可能性があると判定された場合には、耐震性能を向上させるための耐震補強設計に進みます。耐震補強設計では補強壁を設けるなど耐震性能を向上させるための補強設計図の作成、補強設計図に基づく耐震補強計算を行います。補強設計が完了したら、補強設計図の内容で耐震補強工事を行うことで耐震性能を確保します。耐震診断、耐震補強設計、耐震補強工事が耐震性能の把握から確保までの一通りの流れとなります。 耐震性能の目標 耐震補強を行うにあたり、耐震性能の目標を決めます。一般的には建物が倒壊しないということを目標とします。建物が倒壊しないことで人の命が守られます。新築の場合にも建築基準法では人の命を守ることが目標です。 しかし、この場合に建物は倒壊しませんが大きな被害を受けます。地震後に建物に引き続き住むことは難しい可能性が高く、住むためには大きな改修が必要となり、場合によっては取り壊して建て替えるしかない場合もあります。 大地震後も引き続き住み続けられるよう。補強量を多くすることで地震時の被害を軽微に抑え、少ない改修で自分の建物で暮らすことを目標とすることもできます。 改修工事の注意点 昨今、古い建物をリフォームやリノベーションをして活用することが多くなっています。これは、持続可能な社会を実現するためにとてもよいことですが、そのような建物は耐震性能が低い可能性が高いです。耐震診断を行う必要があります。怠ってしまうと見た目はきれいであっても耐震性能が低い建物となってしまい、大地震により建物は倒壊してしまいます。また、耐震補強工事はリフォーム工事と一緒に行うことで費用が安くなります。 まとめ 大切なものを守るためにまずは建物の耐震診断を行い、耐震性能を把握しましょう。耐震診断についての相談は、お住いの市役所に担当する課がありますので、まずは相談してみてください。耐震診断には補助金が出ることが多く、費用の負担は少なくなっています。耐震補強設計や耐震補強工事にも補助金が出る場合があります。近年では1981年から2000年までの建物についても補助金が出る場合もあります。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年9月6日号)掲載 profile 芝沼 健太(しばぬま けんた)建設学科講師 工学院大学卒業。宇都宮大学大学院修士課程修了。 修士(工学) 。有限会社設計工房佐久間を経て2024年より現職。専門は、木質構造、耐震診断・耐震補強。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】銅合金鋳物の環境対応

様々なところで使われている銅合金鋳物の性質 人類史における石器時代の次は「青銅器時代」と呼ばれるように、銅合金は人類が初めて手にした金属材料です。現代の銅合金は、電線やコネクタなどの配線材料に多く用いられるほか、鋳物としても様々に使われています。電気部品は銅鋳物、機械部品や梵鐘、モニュメント、仏具などはすずと亜鉛を混ぜた青銅や黄銅、電気部品はすずとりんを混ぜたりん青銅、船舶のプロペラはアルミを混ぜたアルミニウム青銅、など特性や用途が広いのも銅合金鋳物の特徴です。 特に多くを占めているのがバルブ・水栓金具用途に用いられる青銅鋳物で、銅に、おおよそ5%ずつのすず、亜鉛、鉛を含んでいます。この合金は、すずによる耐食性に加えて、適度な強度と伸びがあり、さらに鋳造しやすいというバランスの取れた性質を持っています。 銅合金中の鉛は、これまで鋳物の生産や使用に対して良好な性質をもたらす元素として使われてきました。鋳造品の内部には引け巣と呼ばれる空隙が生じやすいですが、鉛はこの場所に存在することによって空隙が繋がらずにバルブの水漏れを防いでいます。仕上げの切削やねじ切り加工の際には、鉛の潤滑作用により、加工しやすくなります。また、鉛青銅鋳物と呼ばれる材料では鉛を多く含ませて、すべり特性を持たせて各種機械の軸受として使われています。 銅合金鋳物の課題と対応 こうした一方で、鉛は環境負荷物質としてカドミウム等とともに、製品に含まれる割合を減らそうと規制が進められています。水質基準では飲料水中の鉛は0.01mg/l以下と2003年に改正されています。 水道に使う蛇口などの銅合金鋳物では、微量ながらおおよそその組成に応じて鉛が水道水中に溶け出すことがわかっています。浸出試験の結果、鉛が5%程度含まれている従来の青銅鋳物では水質基準を満たすことが難しいことがわかり、鉛の代わりにビスマス等を利用して、鉛の量を0.25%以下とした鉛フリー合金への移行を進めてきました。 さらに廃棄物中からの有害物質の溶出による環境への影響から、電気機器ではRoHS、自動車ではELVで規制されています。RoHSでは、一般素材に対しての鉛の制限は1,000ppm(0.1%)ですが、銅合金に対しては現在のところ適当な代替材料がないとして、暫定処置として4%を超えないものと規定されています。これは未だ汎用的な代替技術ができておらず、環境規制をリードするチャンスがあるということです。 銅合金鋳物のもう一つの課題は原材料高騰です。銅は現在1kgあたり1500円、すずに至っては5000円に達しています。昨今の円安の影響もあり、これらはいずれも数年前の2倍の水準です。今後とも続くのであれば、製品によってはステンレスや樹脂への変更を検討する一方、銅合金の新たな使い道も模索する必要もあります。 こうした状況のなかでものづくりを継続してゆくために、新たな技術開発やつくりかたの変化に対応するため、個々の材料や技術に対する深い理解が必要となると同時に、金属材料に限らず様々な材料を俯瞰的に理解・比較し、設計における形状変更も含めた適切な選択を行っていくことが必要となるでしょう。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年8月2日号)掲載 profile 岡根 利光(おかね としみつ)情報メカトロニクス学科教授 東京大学大学院修士課程修了。博士(工学)。ニコン、東京大学、産業技術総合研究所を経て2021年4月より現職。専門は凝固、凝固組織制御、鋳造、3Dプリンター。 関連リンク ・情報メカトロニクス学科WEBページ・高温プロセス研究室(岡根研究室)

-

【知・技の創造】ものづくりを体験する

日本の建築文化について ものつくり大学では実習授業が豊富に組まれており、他の大学では体験できない実務的な技術を学べる授業内容になっています。私が担当している授業では、大工道具の使い方、木材の加工方法、原寸大での木造建築の施工など様々なことを学び、木造建築に関わる技術の基礎の習得を目指します。 日本の建築文化は木の文化とともに育まれてきました。しかし、時代を経ていく中で、日本の建築文化は多様化し、木造建築は主流から外されてきました。ところが、最近では木造建築の価値や魅力が見直され、これまで鉄やコンクリートなどで造られていた中高層ビルにも木材を用いようとする新しい試みが実行に移されてきており、大規模な木造建築物を目にする機会も増えてきました。 ものづくりによって創造される人々の生活の豊かさ 人々の生活の豊かさは、ものづくりによって創造されてきたといえます。ものづくりにおける建築物を建てる技術は、古くから引き継がれてきた技術を根幹としつつ、時代の流れの中で新たな技術の受容を繰り返し、革新され進化を続けてきました。中でも木造建築に関する技術は古くから脈々と引き継がれてきた部分が多いです。それは、日本人が生活の中で、四季を通して日本独特の気候と向き合い、木と密接に関わり合いながら豊かな文化を形成してきたことによります。 そして、木造の技術を使って建築された民家や社寺建築など多くの建築物が、修復を繰り返しながら現在まで大切に保存されてきました。それによって、古い時代に建てられた建築物の存在を、現代に生きる私たちが体感し、そこから多くのことを学ぶことができています。 特に重要なのは、その背景にある高度な技術を備えた技術者の存在です。修復には、的確な技術を備えた技術者が必要であり、その技術は後世に伝えていかなければなりません。技術を的確に伝える上では、理論や知識だけではなく人の手によって伝えていくことが不可欠であり、そのためには、その技術を扱える技術者を育成することが必要です。 技術者がいて、その技術力を発揮できる環境があってこそ、それらが絶えることなく伝わるのです。ものづくりの技術の継承には、技術を習得し、活用していく技能が必要であり、そのためには手を動かして実践し、ものづくりを体験することが必要です。体験することは、自ら考えることにつながり、理論や知識を学び、技術を習得することにつながります。 現在の研究とこれから 私は、近世から近代にかけて活動していた大工家の建築生産に関する研究を行っています。研究では、それら大工による社寺建築の遺構や社寺建築を建てる上で作成された造営史料などの分析を行います。そこには、技術者である大工の技術・技能に関する情報がつまっています。その技術・技能は現代に通じるものがたくさんあります。現代の技術・技能は、過去の技術・技能を工夫し、研鑽し、発展させたものなのです。過去の技術・技能を知ることは、現代の技術・技能の発展に不可欠なことです。 ものつくり大学の教育を通して、過去にも目を向けて学び、新たなことを創造し、培った技術・技能を後進へと伝播していけるような技術者を輩出できるよう努めてまいりたいと思います。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年7月5日号)掲載 profile 奥崎 優(おくざき ゆう)建設学科助教 芝浦工業大学大学院修士課程修了、工務店勤務を経て芝浦工業大学大学院博士後期課程修了。博士(工学)。2024年4月より現職。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】現場の元気さと幸せ

トヨタ自動車で32年勤めた後、行田市のものつくり大学を拠点に地元企業に協力いただき「強い現場づくり」をテーマに研究と教育に取り組み10年目になります。クルマづくりの現場で先輩たちの指導を仰ぎ、仲間たちに協力してもらい成果につながったことを、少しでもたくさんの人に伝え活用していただくため、学生たちと地元企業の生産現場で課題抽出し、現場の方々と一緒に改善活動を実践し、研究と教育につなげています。 強い現場と人 Well-Being(人々の幸せ)について日々研究をされている方の講演での話です。働く人が幸せな企業ほど会社の業績が良い、すなわち働く人の幸せ度が高い企業は生産性が高く、高業績でさらには災害も少ないことがデータにも表れているとの事です。 私の経験や研究を振り返ってみても確かに納得させられることが多くあり、とても感銘を受けました。これまで現場での生産性や働く人の意識・モチベーションにばかりに気を取られていたような気がします。考えてみれば働いている人がそこでやりがいを感じ生き生きとしている会社は業績が良い、そして幸せを感じるということではないでしょうか。 ということであれば業績を上げたい会社経営者や生産性を上げたい現場のリーダーは、働く人たちに幸せになってもらうことが大切だということになります。 ではどうすれば日々の活動の中で人は幸せを感じるようになるのでしょうか?これまでの事例から考えてみました。 会社の一体感 県内企業で学生が改善活動に取り組み、その報告会の場で謝辞を伝える場面で、「協力して頂いた社員・作業員の皆様に感謝申し上げます」と文言に表したところ、管理者の方から「当社では社員と作業員の言葉の区別はない、皆がこの会社の社員である」とのご発言をいただいたことがあります。学生の何気ない言葉遣いに対してさえ、このように考え発言いただくことはとても素晴らしいと感じました。オンリーワンの技術開発力と一体感のある現場で業績を伸ばしているこの企業で、今後も一緒に改善に取り組んでいきたいと考えています。 また、県内の従業員数50名弱で部品製造を行っている企業の品質改良活動に参加しています。これは社長が毎日発生する製品不良で捨てているモノを減らす改善活動を通して、社員のモチベーションを高めたいとの思いから始めたことです。現場のリーダーが全員参加し現地・現物での定期的な活動をスタートしてから3年になりますが、不良は簡単には減りません。それでもそれぞれのリーダーがテーマを掲げ、対策に取り組むようになってきました。時間はかかりますがこのような活動が定着すれば、社員意識が向上し、今後1/10程の不良低減が見えてくるものと考えています。 社員一丸となって、改善することを継続し、それが風土となれば、働く人はやりがいと幸せを感じるようになるのではないでしょうか。 まとめ AI/IoTの有効活用が良く言われますが、継続的に改善が出来る自立した現場づくりを通して人が育ち、やりがいを感じ、少しでも幸せを感じるように、目的を明確にし、道具としてAI/IoTを活用する、そんな企業活動が基本と考えます。これからも学生と現場での人材育成に取り組んでいきます。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年6月7日号)掲載 profile 小塚 高史(こづか たかし)情報メカトロニクス学科教授北見工業大学卒。トヨタ自動車株式会社明知工場製造部長を経て2015年より現職。トヨタ生産方式が専門。 関連リンク ・ものづくりマネジメント研究室(小塚研究室)・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

-1200x800.jpg)

【知・技の創造】外国人建設労働者の就労

建設業界の人手不足と外国人労働者 平成30年12月14日、出入国管理および難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の公布により、新しい在留資格『特定技能』が設けられました。これを受け、人手不足が深刻である建設業界において外国人労働者の就労が可能となりました。 14分野のひとつ、建設業界もまた深刻化する人手不足に悩まされています。建設業界の就業者数は1997年の685万人をピークに、2020年11月時点では505万人に減少しています。生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材の確保が困難な建設分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築されました。 この制度では、特定技能1号が在留期間の通算が5年までで、家族の帯同は認められていません(図参照)。また、外国人建設就労者で技能実習2号等修了した者は引き続き通算5年間働いてもらうことができます(図のルート2参照)。 また、母国に帰国している技能実習修了者も呼び寄せ、直接雇用できるようになりました。 建設関係の業務区分と業務内容 これまでの建設分野の特定技能1号は、19業務区分(18試験区分)に分かれていました。旧制度では、ある区分で特定技能の資格を取得しても、その業務以外に携わることができませんでした。また、技能実習対象なのに特定技能にない職種があるなどの不整合もありました。 建設関係の業務区分は3つであり、【土木】【建築】【ライフライン・設備】に再編しました。これにより、特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大、柔軟に仕事ができるようになりました。 業務内容は、指導者の指導・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、もしくは移転また修繕もしくは模様替えに係る作業等に従事することになります。 主な業務内容は、①型枠施工、②左官、③コンクリート圧送、④屋根ふき、⑤土工、⑥鉄筋施工、⑦鉄筋継手、⑧内装仕上げ、⑨表装、⑩とび、⑪建築大工、⑫建築板金、⑬吹付ウレタン断熱、その他、建築物の新築、増築、改築もしくは移転、修繕、模様替または係る作業があります。 新たな制度と今後の期待 特定技能1号外国人の受入れ第一号が建設分野で誕生したのは2019年9月でした。2023年11月に特定技能2号評価試験ルートを整備することで今後の外国人技能者の活用が大いに期待できます。建設工事現場における技能者不足を少しずつ解消できることを願っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年5月3日号)掲載 profile 三原 斉(みはら ひとし)建設学科教授 近畿大学卒業。工学院大学大学院博士課程修了。博士(工学)・一級建築士・一級建築施工管理技士。村本建設株式会社を経て2001年より現職。専門は、建築生産、建築構法、建築技術技能教育。 関連リンク ・建築再生研究室(三原研究室)・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】新しい機械加工の学び方

5軸制御マシニングセンタの導入 昨年末、本学情報メカトロニクス学科に5軸制御マシニングセンタが、機械加工関連の実習用の機器として導入されました。5軸制御マシニングセンタとは、従来からある汎用の旋盤やフライス盤といった複数の工作機械の機能を1台に統合し、高度なIT技術で自動化された最新鋭のNC工作機械です。 類似のものに複合加工機がありますが、これらの出現により、これまでの工作機械では加工できなかった複雑な形状の製品が、容易に加工できるようになりました。今回、伝統的な技能と最新の技術を合わせ持つテクノロジストを育成する本学では、新しいモノの作り方を理解するために、5軸制御マシニングセンタは不可欠な要素であるという判断のもとでの導入となりました。 5軸制御マシニングセンタ 国内機械加工業界の現場では… 5軸制御マシニングセンタや複合加工機(以下、二つをまとめて5軸加工機)により、機械加工の現場は、さらなる自動化や省人化が可能になります。その優位性についての理解が進む欧州では、順調に販売実績を伸ばしていますが、日本国内では少々伸び悩んでいるのが実態です。 工作機械メーカーによる実機の貸し出しや、加工実績の紹介など、様々なキャンペーンが実施されてはいますが、国内機械加工業界全体に広がりを見せているとは、まだまだ言えません。これは高額な設備投資と、これらの新しい機械を使いこなすスキルを持つ人材が、圧倒的に不足していることが理由として挙げられます。 しかし、少子高齢化の影響による労働人口の減少は明らかで、すでに待ったなしの状況です。これに対応していくには、工程の自動化と省人化が絶対条件で、投資額や人材確保の問題を上回るものとなります。その答えのひとつとして、5軸加工機の導入があります。また、5軸加工機を用いての製造を前提とした製品や部品の設計がなされていないことも大きな要因と言えます。 これには、古くから国内産業の基盤を担ってきた、安定した生産体制を敷くためのノウハウの踏襲や、5軸加工機の強みを積極的に取り入れるなどといった、設計部門の十分な理解が得られていないことが考えられます。 教育現場の対応とこれから 一方で、我々のような教育機関での教育実績が少ないことも課題となっています。特に5軸加工機は、機械本体だけでなく、その周辺機器や加工プログラムを作成するアプリケーションは、高価なものが多く、これらを複数用意する必要があるため、費用面でも教育カリキュラムに組み込むことを困難にしています。 企業から学生へ5軸加工機のレクチャーを行う様子 そして何よりも、指導する教員のスキルアップも重要です。しかし、5軸加工機の販売実績が好調な欧州を中心とした海外では、これらの工作機械は機械加工の初学者が扱い、従来のものは、高度な技術や技能を持つ熟練者が扱うべきものという考え方があります。つまり、高度なIT技術により自動化された最新の工作機械は、誰でも扱いやすいので初学者向きであるということです。 この考え方には賛否両論あると思いますが、生まれた時からIT技術が身近にある若年層は、これまでのような汎用の工作機械からではなく、自動化が進んだ最新のものから学び始めるというのは、これからの機械加工の学び方に、我が国でもなるのかもしれません。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年4月5日号)掲載 profile 武雄 靖(たけお やすし)情報メカトロニクス学科教授 東京農工大学大学院工学府機械システム工学専攻(博士後期課程)修了。博士(工学)、MOT(技術経営修士)。専門は機械加工学、技術経営、技能伝承など。 関連リンク ・機械加工・技能伝承研究室(武雄研究室)・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】インフラ構造物更新技術

近年は公共構造物の更新や補修補強時代のニーズに即した研究開発を行っています。橋梁(きょうりょう)等のインフラ構造物は、その約半数が建設後50年以上を経過し老朽化しています。これらの構造物をいかに再生させるか、あるいは更新させるかが喫緊の課題です。 本学には、画像の3000kNの万能試験機があり、これを使って新材料や新技術を用いた補修・補強や更新に必要な工法の共同研究をしています。 万能試験機 鋼部材の補修・補強 橋梁等の鋼部材の腐食劣化部や耐震耐荷力不足等の部位に炭素繊維強化ポリマー(以下、CFRP)で補強する技術開発をNEXCO総合技術研究所や材料メーカーと共同研究をしています。この技術はCFRPシートを含浸接着して必要枚数積層するものですが、鋼材とCFRPシートの間に高伸度弾性パテ材を挿入する世界的にも新しい技術です。最近では、CFRP成形部材を使えるように工夫しています。これらの技術は鋼桁橋、トラス橋、鋼床版橋に適用されてきていますが、今後、煙突、タンク、水圧鉄管等に用途拡大が期待できます。 FRP歩道橋 浦添大公園歩道橋(沖縄県浦添市) 塩害地域の対策で注目されているFRPを用いた歩道橋が注目されています。2019年に真空含浸法により製作したGFRP積層成形材を、集成接着した箱桁歩道橋が沖縄県浦添市に建設されました。本橋は橋長18.5mです。今後、さらなる支間長増大に対応すべく、現場接合構造の研究を行いました。また、木製歩道橋をFRPで補強する工法についても、県内自治体と共同で今後事業展開を図ります。 弾性合成桁 古くから施工されている橋梁の多くは、鋼桁の上に鉄筋コンクリート床版を固定した構造形式です。近年、NEXCOをはじめ関係各所で大規模更新事業として劣化した床版の取替えを行っています。この更新後において、床版と鋼桁を完全固定と考える合成桁設計法と、両者を重ねただけの非合成設計法がありますが、その中間的な考えである弾性合成桁の研究を行っています。この設計法を用いれば、合成桁の利点を取り入れつつ、両者の接合方法を合理化することができ、品質の良いプレキャスト床版の採用が容易になります。画像は本学で実施した弾性合成桁の載荷実験の様子です。 弾性合成桁の載荷実験の様子 まとめ 大規模更新時代を迎え、上述の新材料や新技術を用いた工法で、インフラ構造物の安全・安心に繋がる研究開発を続けています。また、埼玉橋梁メンテナンス研究会の活動にも参加し、埼玉大学、埼玉県、国土交通省大宮国道事務所、ならびに埼玉建設コンサルタント技術研修協会の方々と連携して、このような新技術の紹介を行っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年3月8日号)掲載 profile 大垣 賀津雄(おおがき かづお)建設学科教授 大阪市立大学前期博士課程修了。博士(工学)。技術士(建設部門、総合技術監理部門)。川崎重工業を経て、2015年よりものつくり大学教授。専門分野は橋梁、鋼構造、複合構造、維持管理。 関連リンク ・橋梁・構造研究室(大垣研究室)・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】流動床インターフェースの応用研究

流動床インターフェースの研究 砂のような固体粒子を入れた容器の底面から空気のような流体を上向きに適度に噴出させると、固体粒子は浮遊懸濁して液体のような流動性を示す。的場やすし客員教授と一緒に、流動化した砂の特性を活用した流動床インタフェースを構築し、産業・医療応用や洪水体験等新しいインタラクションシステムの可能性の研究を行っている。 砂面に投影するプロジェクションマッピング 映像を投影した流動床インターフェースに魚の模型を出し入れする様子 その中で、砂面を投影面としたプロジェクションマッピングに関する研究を進めている。砂面は、水面よりも鮮明な映像が投影できるので、ゲームを始めとしたエンターテインメントに適している。流動化の有無や強さの違い等を組み合わせたり、砂の色を変えることにより、新しいプロジェクションマッピングの可能性を検討している。例えば流動化した砂面で人体模型や臓器をかたどり、そこに正確な色の映像を投影する技術により、医療教育や術前カンファレンスなどでの可能性を検討している。また、触れられて投影面の中に手や物を出し入れすることのできるディスプレーが実現できるので、新しい応用の可能性が広がる。写真は、流動床インターフェースに映像を投影し、表面の池の部分から泳ぐ魚に見立てた魚の模型を出し入れしている様子である。 砂には色がついていて白色スクリーンとは異なる。また砂面は滑らかではなく、流動化しているときは表面を動的制御できる。さらに物の出し入れが行える。そこで砂面の反射特性や観察角度の変化に伴う明るさと色の変化、さらに砂面の深さ方向の変化に伴う明るさや色の変化等に対する色再現手法、および色彩制御技術の研究を進めている。これらは、卒業研究やインターンシップのテーマとして学生と一緒に行っている。 また、噴水のように水を連続して噴出させたところに映像を投影するディスプレーが開発されているが、水は反射率が低いので明るい場所では不向きである。これに対して、砂などを連続して噴出させることで、何もない所に突然鮮明な映像を出現させるようなディスプレーの研究も進めている。 防災訓練の応用と触感再生装置への可能性 その他に流動床現象の出現原理の解明を進めると共に、医療応用では、自力で姿勢を変えられない人のポジショニング用具や癒し用具の開発を埼玉県内の病院・企業と産学連携で実施している。さらに疑似体験型拡張現実(AR)と流動床インターフェースを活用して、視覚と身体で水害を感じる洪水体験システムへの検討を進め防災訓練に応用している。また色々な触感を実現する触感再生装置への可能性を検討している。 流動床インターフェースを活用した洪水体験の様子 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年2月2日号)掲載 profile 菅谷 諭(すがや さとし)情報メカトロニクス学科教授 博士(工学)。東北大学大学院修了、NEC、アリゾナ大学オプティカルサイエンスセンター、静岡理工科大学助教授を経て現職。専門はオプトメカトロニクス。 関連リンク ・研究実績WEBサイト(researchmap)・的場やすし客員教授Youtubeチャンネル・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】新しい教養教育の展開

教養教育センターの始動 2022年1月7日の「知・技の創造」に「新しい教養教育の取組み」として、同年4月から始動する「ものつくり大学」の新しい教養教育の記事を掲載しました。今回は、教養教育センターが取り組んできた活動について紹介します。前回紹介したものづくり系科目群、ひとづくり系科目群、リベラルアーツ系科目群の教養教育科目は順調に展開しています。 教養教育センターWEBページ 教養教育センターからの発信 第1回教養教育センター特別講演会の様子 2022年11月24日に、第1回教養教育センター特別講演を本学で行いました。スペシャルゲストとして、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授の柳瀬博一氏をお招きし、「テクノロジストのための教養教育」についてお話を頂き、その後に教養教育センター教員によるパネルディスカッションを行いました。教養教育に関する熱い思いを学生にぶつけ、教養教育のキーワードとして土居浩教授は「磨き続ける」、井坂康志教授は「無知を認める」、町田由徳准教授は「視野を広げる」、土井香乙里講師は「とことん学ぶ」を挙げていました。ちなみに私は「本物を知る」です。 2023年11月9日には、第2回教養教育センター特別講演を渋谷で行いました。会場は渋谷スクランブルスクエア15階の「SHIBUYA QWS」で、日立アカデミーとの共催、ドラッカー学会の協賛で行いました。特別講演は、日立製作所名誉フェロー、脳科学研究で著名な小泉英明氏に、「脳の基本構造を知り、学びたいという気持ち、意欲やパッションの根源を知る」についてお話を頂きました。鼎談「脳科学、言葉、ものづくり、使える教養はどう育つか」では、キャスター・ジャーナリストの山本ミッシェール氏をお招きし、パネルディスカッションでは本学教養教育センター教員も参加して活発な討論が行われました。 第2回教養教育センター特別講演会の様子 教養教育センターでは、ものつくり研究情報センターと協力して、「半径5mの経営学 ドラッカー流 強みの見方・育て方」、「上田惇生 記念講座 ドラッカー経営学の真髄」、「ものづくりのためのデザイン思考講座」の社会人育成講座を行いました。 大学ホームページからは、埼玉の歴史や文化をものつくり大学独自で研究している「埼玉学」を発信しています。是非、ホームページをご覧ください。埼玉学の記事一覧はこちら 2024年度からの始動 2024年度からは、前述の「SHIBUYA QWS」のコーポレートメンバーに入会する予定で、会員になると月に1回広い会場スペースを利用することができます。特別講演をはじめ、様々な行事を行えるようになりますので、新たな展開に期待してください。 授業では、「ICT基礎実習」、今年度新設した「データリテラシー・AI基礎」を軸に、文部科学省の「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」に申請し、情報の分野を強化します。また、来年度は留学生のための「日本語」を新設して、「留学生就職促進教育プログラム認定制度」に申請し、留学生の日本語教育と就職支援を行います。 おわりに 教養教育センターは、向上心を持って日々新しいことに挑戦しています。来年度は第3回教養教育センター特別講演をはじめ、様々な取り組みを発信します。これからの教養教育センターの活動にご期待ください。 埼玉新聞「知・技の創造」(2024年1月5日号)掲載 profile 澤本 武博(さわもと たけひろ)建設学科教授 東京理科大学卒業、同大学院博士後期課程修了、博士(工学)。若築建設株式会社、東京理科大学助手を経て、2005年着任、2019年より学長補佐、2022年より教養教育センター長。 関連リンク ・コンクリート研究室(澤本研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ・教養教育センターWEBページ

-

【知・技の創造】高校ロボコンで埼玉無双

高校生ロボコンと学生ロボコン 全国高等学校ロボット競技大会をご存じでしょうか? 主に工業高校の生徒が、毎年違うお題に対してロボットを開発する競技大会です。さまざまな対象を運んだり置いたりが課題となる「キャリアロボット」というジャンルの競技です。 11月末に福井県で全国大会が開催され、埼玉県大会で1位・2位に入賞した進修館高校が埼玉県の代表校に選出されました。 一方で、ものつくり大学「ろぼこんプロジェクト」は、NHK学生ロボコン2023に出場を果たし、出場回数は14回を誇ります。 NHK学生ロボコン大会会場にて NHK学生ロボコンは全国の大学・高専が対象のロボット競技大会で、優勝するとABUロボコン(アジア地域のロボコン大会)の出場権を得られます。全て英語のルール発表が10月初旬。これを深く理解し、ロボットを設計・開発・実装します。2月末、4月末の2回の厳正なビデオ審査を経て、出場チーム数は20チーム前後に絞られます。大会は6月初旬に開催されます。 従って大会に出場を果たすだけでもかなり大変で、メンバーの学生たちは、ほぼ1年中ロボットの開発にいそしんでいます。実はメンバーの中には前述の全国高等学校ロボット競技大会に出場経験のある学生もいます。 高大連携でロボコン無双 これらの背景から、本学と進修館高校で高大連携事業の一環として、去年12月よりロボコン講習会を始めました。本学学生が高校生に自分の経験や知識を教えます。内容は表のとおり、メカ設計・加工・制御回路と、ロボコンに必要な機械・電子・情報の内容を網羅してあります。7回目まで実施済みで、今年度末までに残りの講習を行います。今年12月からこの連携に児玉高校も仲間入りします。 埼玉県内の高校ロボコンチームの参加を募集中です。この活動を通じて、埼玉県から出場の高校生チームが全国高等学校ロボット競技大会で無双することを夢見ています。 回数内容1設計とは?(機構学とモノの捉え方)23DCADを用いた設計33Dプリンタを用いた実習4~7全国高等学校ロボット競技大会出場マシンのお悩み相談会8マイコンを用いた制御回路(センサ・アクチュエータ・LED)9マイコンを用いたシリアル通信10マイコンを用いた無線通信11板金工作の設計12板金工作と実装講習の内容 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年12月8日号)掲載 Profile 三井 実(みつい みのる)情報メカトロニクス学科教授 北陸先端科学技術大学院大学博士後期課程修了。博士(情報科学)。専門はシステム開発、音響工学、電気電子工学。 関連リンク ・ヒューマンメディアラボ(三井研究室)WEBサイト・情報メカトロニクス学科WEBページ・ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!① ~リーダー&操作担当者編~・ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!② ~ピットクルー&大学院生編~

-

【知・技の創造】地域活性化は子どもたちから

地域を担うのは誰? 郊外や地方で人口が減少する中で、地域の活力や賑わいを維持するためには、少ない人口でも生産性を上げる新たな産業の創出や観光の振興などが考えられますが、そこに住まう「人」が必要不可欠です。そのため、いずれの地域も「人」を確保するために、移住・定住の促進や、地域外に居住されていても地域とかかわりを持ってもらえる関係人口を増やすことに力を入れています。 このように人口の減少局面では「地域の外の人」に目がいきがちですが、もっと身近なところに頼もしいヒューマンリソースがあります。 地域の子どもたち 地域の子どもたちは、私立学校を除けば、お互いに同じ地域の中で同じ小学校や中学校に通学することが多く、比較的近隣に居住して親密な人間関係の基礎を築いていく傾向にあります。しかしながら高校生や大学生になると、地域外への通学や活動の場面も多くなり、そのまま就職することでネットワークは広がりますが、地域へのかかわりは少なくなる傾向にあります。 このような、子どもたちの成長過程で広がるネットワークの中に、なかでも地域に根差した生活を送る小学生・中学生の時期に、もっと積極的に地域のまちづくりや課題解決への意識や行動につながる組織をつくることができれば、中長期的な人材確保につながるのではないかと考えています。 地域へのかかわりを維持 私たちの研究室では、地域の小学校と中学校をまたいで、子どもたちによって組織された「子どもまちづくり協議会」の試験的な設置を提唱しており、ある自治体において実際に取り組みを始めています。協議会というカタい表現はあくまで組織の趣旨や活動を理解してもらうための仮称で、覚えやすく親しみやすい名称をみんなで考えればよいと考えています。 この組織の大きな目的は、小学校・中学校の子どもたちにまちづくりや地域の課題を解決してもらう当事者の一員になってもらうことです。 もちろん、子どもたちだけでは難しい場面も多いと思われますので、大学をはじめ有志のオトナも適切なサポートを行います。組織の中には複数のチームがあり、学年単位といった横割りではなく小学生・中学生の区別なく学年も超えた混成チームを編成し、自分たちで決めたテーマに取り組んだり、ほかのチームと協力することで年齢の枠を超えたつながりをつくります。 このチームは学年が上がっても、卒業しても、地域を離れても可能な限り維持に努めます。成果は議会などに提言や報告することも考えられます。 緩やかだけど強力な応援団 このようなネットワークの中の組織から、たとえ数名でも地域に残って活躍したり、Uターンしたり、地域に居住していなくても興味を持ち続けて外からの力でまちづくりや地域課題の解決を支援したり、または地域に縁がなかった人までも巻き込むきっかけになれば、緩やかではありますが強力な応援団として、けっきょくは中長期的にみると大きな効果を発揮するのではないかと考えます。 地域の活性化には中核となる人材の存在がキモですので、その人材と地域にかかわるネットワークを、いまの子どもたちの中から「育てていく」仕組みづくりも重要ではないでしょうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年11月3日号)掲載 Profile 田尻 要(たじり かなめ) 建設学科教授 九州大学 博士(工学)。総合建設会社を経て国立群馬工業高等専門学校助教授、ものつくり大学准教授、2013年より現職。 自治体との連携実績や委員も多数 関連リンク ・生活環境研究室研究室(田尻研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】化学実験用流体ブロック

もっと手軽に化学実験を 化学実験と聞くと何を思い浮かべるだろうか。試験官、ビーカー、フラスコ、ピペット、秤、バーナーなどのような実験器具・機材であろうか。学校で行った化学実験は準備や後片付けに時間がかかったのを覚えている。先生はさらに時間をかけていたに違いない。もっと手軽に化学実験を行えるようにはできないか。化学変化はつねに身近で起きている。なにしろ人間自体が大規模で複雑な化学実験の舞台であるからだ。全身に張り巡らされた血管の中を血液が流れ、脳内では神経細胞がさまざまな物質を使って情報処理を行っている。流れを利用して化学実験を行い、さらに流路を自在に組み換えることができれば、いろいろな化学実験を簡単に行えるではないか。筆者が子供の頃、電子ブロックというものが販売されていた。親指大のプラスチックのブロックの中に抵抗、コンデンサ、コイル、トランジスタなどいろいろな電子部品が内蔵されていて、ブロックの側面は接続端子になっている。ブロックを並べ替えることで、基礎的な電気回路の実験からラジオのような応用的な回路を組むことができた。 流体ブロックの研究 リソグラフィ技術を使ってガラス基板にマイクロメートル幅の流路をつくり、極微量サンプルの科学分析を行う研究(Micro-TAS)は30年くらい前から行われ、多くの成果をあげている。しかしながら、部品の再利用を前提とし自由に組み換えて実験を行うというよりは、特定の目的のために設計・調整されたものが主流である。微細な流路のため層流となり溶液の混合でさえもひと手間かける必要がある。本研究室では、試験官やビーカーよりは小さく、Micro-TAS が扱う領域より大きなサイズ、すなわち数ミリメートルの流路幅をターゲットにしている。このサイズは、重力が支配的になる世界と表面張力が支配的になる世界の境界である。さらに条件によっては層流にも乱流にもなる。流体ブロックの材質は透明で薬剤耐性に優れた PDMS (ポリジメチルシロキサン)である。PDMS は自己吸着性があるのでブロック同士やガラス面などによく密着する。このため並べるだけで3次元の流体回路も簡単に組むことができる。3Dプリンタなどを用いて流路の樹脂型をつくり、PDMS が硬化した後、樹脂型を溶解させれば所望の流体ブロックができあがる。 写真は製作した流体ブロックの1例である。今後、流路中にヒーター、熱電対などの様々なパーツを組み込んだ流体ブロックを製作していく予定である。埼玉新聞「知・技の創造」(2023年10月6日号)掲載 Profile 堀内 勉(ほりうち・つとむ) 情報メカトロニクス学科教授早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。博士(理学)。日本電信電話株式会社研究所を経て2014年4月より現職。

-

【知・技の創造】気がつく人

「気がつく」ということ 人の特性のひとつに「慣れ」があります。はじめはおぼつかないことでも、慣れてくるとスムーズにできるようになります。これは良い例なのですが、悪い例もあります。何かが便利になるとはじめの内はありがたがるのですが、その便利さに慣れてしまうと当初の感謝の気持ちは薄れてきてしまいます。そして、急に不便になったときには腹を立てたりします。元に戻っただけなのだから腹を立てなくても、と思うのですが、そうはいきません。かく言う私も紛れもなくその一人です。そのときに今まで便利であったことに改めて気がつきます。 この「気がつく」ということは人には大事です。特に勉強でも研究でも趣味でもどんな場合でも、何か課題を解決しようとしているときにはとても大事だと思います。ところが日常的には中々気がつきません。周囲の多くのものに注意を払っていれば気がつくのではないかと思うのですが、多くのものに注意を払うのも大変です。メガネを使用している読者の方々は、メガネを掛けていることに気がつかずにメガネを探した、という経験はありませんか。私はあります。気がつくことは案外大変なのです。ただ、何かきっかけがあれば気がつくことができる、というのが先の「悪い例」です。もちろん良いことについても、きっかけがあると気がつきやすいはずです。 「気がつく」の応用 この「気がつく」ということを技能の修得に活用できないか、と考えています。技能の修得には一般的に時間が掛かります。例え仕事に関わる技能であっても、仕事中は技能の修得(つまり練習)のみに時間を割くことはできませんから、時間が掛かるのは仕方がありません。以前から「習うより慣れろ」という言葉がありますが、慣れるのにも時間が掛かるのです。そこで、慣れていく途中で自分より上手な他社との違いに「気がつく」ような指標を示すことができれば、技能の修得に役立つのではないかと考えています。また、当たり前のことですが、気がつくのは自分自身です。気がついたことをその人自身が自覚しなければなりません。自覚するためには自分自身あるいは成果を客観的にみる必要があります。ところが一生懸命にものごとに取り組むと、夢中になってしまって自分自身を客観的にみられなくなってしまう。あるいは目的を見失ってしまう、という状況に陥りやすくなります。そのようなときに、見失った自分や目的に気がつけるような仕組みの構築を目指しています。 何かを修得しようとする(上手にできるようになろうとする)ときには、まずは先達の物まねからはじめます。ところが物まねはできても、結果が伴わないことはしばしばあることです。これはスポーツを例にするとよくわかると思います。もし物まねで済むのであれば、皆同じ打ち方、投げ方になるはずです。しかし実際にはそうはなりません。なぜならば、人それぞれの体の大きさや関節の動く範囲、筋力などが異なるからです。 したがって人はまず物まねをしますが、その後何かに気がついて、自分なりの方法を見つけることになります。何に気がつくか、についても人それぞれです。ただ気がつくきっかけを提示できればと考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年9月8日号)掲載 Profile 髙橋 宏樹(たかはし・ひろき) 建設学科教授順天堂大学体育学部卒。同大大学院修士課程修了後、東京工業大学工学部建築学科助手を経て02年ものつくり大学講師。08年より現職。博士(工学)。 関連リンク ・人の生活と建築材料の研究室(髙橋研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】地域連携と高大連携

2つのフラワーデザインアート ものつくり大学の最寄り駅である高崎線吹上駅の改札を出ると、コスモスなどの美しい花々でデザインされた柱が視線に入ります。北口案内には元荒川の桜並木、南口案内には水管橋、窓にはコウノトリや花などのデザインが描かれています。これらは、「地域連携」および「高大連携」の取り組みの一環として制作されたものです。ものつくり大学では、学生プロジェクト団体として「ものつくりデザイナーズプロジェクト」(以下、MDP)が登録されています。作品制作や学外展示、ヒーローショーを行うプロジェクトとしてデザイン活動をしています。2021年度に鴻巣市、観光協会からの依頼により「鴻巣駅自由通路フラワーデザインアートプロジェクト」として、鴻巣駅自由通路に作品を展示し、次に、2022年度「吹上駅自由通路フラワーデザインアートプロジェクト」を実施しました。2022年度のプロジェクトでは、鴻巣高等学校、鴻巣女子高等学校、吹上秋桜高等学校美術部の生徒さんが四季を通じた花やコウノトリ、桜、水管橋などを手書きおよびコンピューターグラフィックスにより作品を制作しました。それらの作品群を、本学のMDPメンバーがレイアウト構成をし、大きさや濃淡の調整を行いながら全体を完成させました。 吹上駅改札付近のフラワーデザインアートとMDPの内田颯さん(写真左)、松本拓樹さん(写真右) 高校の生徒さんには、授業やテスト、学校行事の忙しい合間を縫いながら、素敵な作品を制作してもらいました。生徒さんの提案で、窓をスライドし、2枚の窓を重ね合わせることで、デザインの見え方が変化するなどの工夫も凝らしています。さらに、朝と夜間では外光の差し込み方や照明灯の反射により、作品の輪郭が白く浮かび上がるなど、時間帯によっても窓のデザインについて異なる見え方が楽しむことができます。窓越しから視線をさらに運ぶと、青空や大きな雲が広がり、それらが窓に溶け込むことで、さながら窓自体が額縁のようにも感じられます。 「地域連携」と「高大連携」の成果 「駅の通路」という多くの方々が日常的に利用する空間に、これらの作品が末永く展示されることを嬉しく思います。MDPメンバーにとっても、やりがいのあるプロジェクトでした。プロジェクトを通じて、名所、史跡や地域を知ること、高校との協力による作品制作など、「地域連携」と「高大連携」の成果が正に統合されたものと感じています。吹上駅および鴻巣駅の近郊では、多くの名所、史跡および観光スポットがございます。散歩および観光の「出発点」として、吹上駅および鴻巣駅へお立ち寄りの際に、これらの作品についてもご覧いただき、楽しんでいただければ幸いです。埼玉新聞「知・技の創造」(2023年8月4日)掲載 Profile 松本 宏行(まつもと・ひろゆき) 情報メカトロニクス学科教授工学院大学大学院工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。専門は機械力学、設計工学。 関連リンク ・フラワーデザインアートで駅利用者をHAPPYに!・ものつくりデザイナーズプロジェクト「MDP」WEBページ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

【知・技の創造】木造住宅4号特例の縮小

木造の住宅設計における「4号特例」とは 私の研究室では建築物の構造設計を通じて物の仕組みや成り立ちを考える研究を行っています。皆さんは木造の住宅設計において「4号特例」という制度があるのをご存じでしょうか?4号特例について新築の設計を例に説明すると、建築基準法第6条1項4号で定める建築物を建築士が設計する場合、建築確認の際に構造耐力関係規定などの審査を省略できる制度の事です。つまり対象となる建築物を設計する際に一部の書類提出を省略できるため、建築士も施主が望まない限りは審査に不要な書類の作成は行ってきませんでした。ここで対象となる建築物とは住宅等の木造建築物で2階建て以下の建物、延べ面積が500㎡以下で建物高さが13mまたは軒の高さが9m以下の建物で、これらの建物については建築確認審査を簡略化するという規定が「4号特例」と呼ばれる制度です。 ただし、建築士の責任で基準法に適合させることが前提です。4号特例は1983年に法改正してできた制度で当時の4号建築物の着工件数は今の倍程度あり確認審査側の人手との兼ね合いで、設計業務の一部の範囲については建築士の判断に委ねようという経緯がありました。 その後、1998年の建築基準法改正による建築確認・検査の民営化等によって、建築確認審査の実施率が向上し続ける一方で、4号特例制度を活用した多数の住宅において不適切な設計・工事監理が行われ、構造強度不足が明らかになる事案が断続的に発生したことなどを受け、制度の見直しの必要性が検討されてきました。 4号特例の縮小と課題 そのような状況の中、地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、2050年までにカーボンニュートラルと呼ばれている脱炭素社会の実現に向けて国土交通省は建築物省エネ法と建築基準法を改正しました。2025年の全面施行に向け、段階的に政省令や告示などを定めていく予定で、その改正の中に「4号特例の縮小」と呼ばれる審査制度の見直し案が盛り込まれることになりました。改正後は4号の規定内容は新3号というものに引き継がれ特例となる対象は、平屋建て、床面積200㎡以下に範囲が縮小されます。 つまり2階建ての木造戸建て住宅は構造審査が必要になるという事です。これは建築業界にとっては大きな変化で建築士の業務量は増大し確認審査員の負担する審査件数も増大することで円滑な施工が実現できるのか懸念されています。木造住宅を手掛ける構造設計者の人数は、4号特例の縮小によって構造計算が必要になる住宅の物件数の増加に対して十分とは言えず、今後建設業界全体で木造住宅の構造計算を手掛けられる技術者を育てていく必要があります。もちろん4号特例の縮小は住宅を建てる施主側にとっては大きな安心につながります。より構造計画を重視した設計が求められることになり構造設計者の役割が重要になってきます。 私の研究室でも建築構造の基礎を学び構造設計の分野で活躍できる人材を社会に送り出していきたいと思っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年7月7日)掲載 Profile 間藤 早太(まとう・はやた) 建設学科教授日本大学理工学部建築学科卒業。1級建築士・構造設計1級建築士。金箱構造設計事務所を経て間藤構造設計事務所を設立。2022年より現職。 関連リンク ・建設学科WEBページ