breadcrumbs

section in

-

建設学科の女子学生が、建設(土木建築)現場の最前線で働く女性技術者のリアルを『見る』・『聴く』

2023年10月20日、若築建設株式会社(本社目黒区)主催の女性技術者志望者対象の「工事現場見学会及び座談会」に、本学から、建設業に興味のある建設学科3年の女子学生5名が参加しました。この企画は、参加した女子学生が工事現場や女性技術者について理解を深め、建設業の魅力に触れることで、進路選択の一助になることを目的としています。本学では、長期インターンシップや企業訪問等の多様なキャリア支援施策を実施していますが、女性による女性のための女性だけのユニークな企画参加はおそらく初めて。参加した女子学生5名のリアルな感想を伺いました。 一瞬で打ち解けた若き女性技術者の明るさと元気さ 会場となったのは東京都葛飾区の新中川護岸耐震補強工事の現場。本事業は、東京都の女性活躍モデル工事となっているものです。まず若築建設から女性技術者9名の自己紹介があり、続いて4班に分かれた本学の女子学生がそれぞれ自己紹介を行いました。その後、全体スケジュールの説明があり、「女性技術者の目線から見た現場の現況や魅力を見て、今後の進路選択に役立ててほしい」と本日の目的を強調されました。学生たちは明るく元気な女性技術者の皆さんから積極的に話しかけていただきました。遠藤 夢さん(澤本研究室)は「女性技術者の皆さんが初対面の人同士でもフレンドリーでした」と第一印象について話してくれました。次に、いよいよリアルな工事現場見学に移動。現在進めている施工場所の長さは約150メートル。その移動の途中、学生たちは、気さくに説明をされる女性技術者に触れ、「現場で働く人に対して怖いイメージをもっていたけれど、実際は優しかったです」と河田 さゆりさん(田尻研究室)はイメージと現実の姿の違いを感じたようです。工事中の現場では、この工事の責任者である女性の監理技術者が「現在進行中の護岸工事は階段状に削ったところに新しい土を入れ、地滑りが起こらないように転圧(固める)をしています」と説明してくださいました。その姿を見たタマン・プナムさん(澤本研究室)は「現場に女子の監理技術者がいるのは面白い」と興味を持ちました。学生たちはフェンス越しに護岸の工事現場の様子を見て、メモを取ったり、女性技術者から具体的な説明を聞いたりするなどして現場でどのような工事を行っているのかを体感していました。説明してもらっていたカルキ・メヌカさん(澤本研究室)とプナムさんは「現場で働く女性技術者の方に、優しく、いろいろ教えてもらえて、とても勉強になりました」と話していました。 また工事現場での女性への配慮の一つとして、設置された仮設トイレや休憩所も見学しました。気になる仮設トイレは臭いを極力抑えるコーティングがされていることや休憩所では、電子レンジやWi-Fiが完備されている話などを伺いました。学生たちは現場でどのようにトイレを使用したり、休憩したりするかといったことにも関心もあり、工事現場の環境改善が進んでいることを実感しました。晴天でしたが、風が強めの見学であったため、女性技術者から現場の仕事は天候に左右される仕事でもある事情をお聞きし、現場の実情を知り、「現場を見られてよい経験になりました」と遠藤さん。また、工事現場見学を通し「現場のイメージが変わり、若い方も働いていて、働きやすい環境だと感じました」と河田さんは話してくれました。今回の工事現場見学では、日頃見聞きできない工事の進行状況や女性技術者がどんな環境でどのように仕事をしているのか直接教えていただきました。今回の工事現場見学を通して感じ、学んだことを他の学生とも情報共有し、本学での学習に活かすとともに建設業界の内情について理解を深めていってくれることを期待します。 4班それぞれに笑顔があふれた座談会 遠藤 夢さん 1班の遠藤さんは、監理技術者含む入社1年目と2年目の女性技術者3名との座談会。用意されたプロフィールを見ながらの現場での仕事の話になり、「女性技術者でも夜勤はあるけれど『滑走路から見る東京の夜景』や『早朝の富士山』は格別」といった現場あるある的なお話をしてくださいました。女性技術者と男性技術者の違いに関心があった遠藤さんは座談会で「現場で働く技術者は資格もある人もいれば、そうでない人もいて、男女に優劣はなく、その人次第ということを知りました」と話してくれました。 2班の金子 歩南さん(澤本研究室)は、入社8年目と1年目の2名の女性技術者との座談会。入社した経緯や自社の良いところについて熱弁してくださったお2人。話を聞いた金子さんは「土木・建築の技術者に進もうとする人は『インターンシップ』がきっかけだったり、土木や建築が元々好きだったりする人がいることを知りました」と。また、土木・建築の技術者にとってどんなことが大変だったかを知りたかった金子さんは「入社当初は、土木・建築の技術者としてなかなか実力が認められなかったけれど、経験を積んで、実績を見てもらったり、さまざまな立場の方との話をしたりして分かってもらえるようになった」という体験談を聞けたそうです。 3班のプナムさんとメヌカさんは、中途入社した4年目と8年目の2名とスリランカ出身で入社2年目の計3名の女性技術者との座談会。さまざまな経歴をもつ女性技術者たちからキャリアの活かし方について具体的なお話が聞けました。また、留学生である学生2人は外国人の女性技術者の働き方や文化の違いの対応について関心が高く、働く上で文化的な違いをどうやって理解し、日本の働き方に合わせるかを熱心に聞いていました。日本でアルバイトをしているからこそ同じ外国人として働く上での大変さについて共感も生まれていました。 タマン・プナムさん カルキ・メヌカさん さらに、日本企業と海外企業の仕事の進み具合の違いといった国際的な話も展開されていました。プナムさんは「スリランカ出身の方の話がためになりました。また、海外プロジェクトに参加したら、その経験が身につき、自分自身の実力になることを知りました」と。メヌカさんは「入社前に資格取得が必要ではないかと考えていましたが、土木・建築の分野の資格は入社してからでも大丈夫だと聞いて安心しました」と話してくれました。 4班の河田さんは、入社1年目と6年目の2名の女性技術者との座談会。日常生活について話を聞いたり、女性技術者が設計したものを直接タブレットで見せてもらったり、働く上で必要なことを伺いました。リアルな女性技術者の話を聞いた河田さんは「就職活動するにあたり、立派な志望理由が必要だと思っていましたが、『さまざまな角度や観点から考えてもいいんだ』といったことを考える良い機会になりました」と話してくれました。 視野を広げた貴重な体験 今回の座談会では、学生たちが若築建設の女性技術者の皆さんからさまざまな体験やアドバイスを聞くことができました。金子さんは「他の会社を見学した際、現場で働くのは男性が中心でしたが、今日は年齢が近い女性技術者にお会いできて、話が聞けてよかったです」と他の会社見学とは違った体験ができたと話してくれました。現場で働く女性技術者の年齢が近い方も多かったため親近感もわき、自分事して考えることができ、大きく印象が変わったようです。 金子 歩南さん また、今後の進路選択に当たり、若築建設のような建設会社を選択肢に入れたい思いが生まれたり、視野を広げたものの見方について学ぶ機会になったりと貴重な時間になりました。プナムさんは「女性技術者の皆さんの経験をお聞きし、皆さんがどれだけ頑張っているかを知り、私も頑張り、このような職業に就きたいと思いました」と熱い思いを語ってくれました。メヌカさんは「若築建設では英語も磨けると聞き、とても興味を持ちました」と意欲をわかせていました。最後に澤本武博教授(建設学科)からは、先生自身が若築建設の勤務経験があったことや卒業生が働いていることなどを踏まえ「今日の経験を今後の学生生活や就職活動に活かしてほしい」というお話をしてくださいました。そして女性技術者の皆さんからは熱いエールを送っていただき、座談会の幕を閉じました。工事現場見学会や座談会の進行を行っていただき、また熱心に説明をしてくださった若築建設の女性技術者の皆さまには心より感謝申し上げます。 参加者/1班:遠藤 夢 さん(建設学科3年、澤本研究室)2班:金子 歩南 さん(建設学科3年、澤本研究室)3班:カルキ・メヌカ さん(建設学科3年、澤本研究室)3班:タマン・プナム さん(建設学科3年、澤本研究室)4班:河田 さゆり さん(建設学科3年、田尻研究室) 関連リンク ・建設学科WEBページ・澤本研究室WEBサイト・田尻研究室WEBサイト・若築建設株式会社WEBサイト

-

【知・技の創造】地域活性化は子どもたちから

地域を担うのは誰? 郊外や地方で人口が減少する中で、地域の活力や賑わいを維持するためには、少ない人口でも生産性を上げる新たな産業の創出や観光の振興などが考えられますが、そこに住まう「人」が必要不可欠です。そのため、いずれの地域も「人」を確保するために、移住・定住の促進や、地域外に居住されていても地域とかかわりを持ってもらえる関係人口を増やすことに力を入れています。 このように人口の減少局面では「地域の外の人」に目がいきがちですが、もっと身近なところに頼もしいヒューマンリソースがあります。 地域の子どもたち 地域の子どもたちは、私立学校を除けば、お互いに同じ地域の中で同じ小学校や中学校に通学することが多く、比較的近隣に居住して親密な人間関係の基礎を築いていく傾向にあります。しかしながら高校生や大学生になると、地域外への通学や活動の場面も多くなり、そのまま就職することでネットワークは広がりますが、地域へのかかわりは少なくなる傾向にあります。 このような、子どもたちの成長過程で広がるネットワークの中に、なかでも地域に根差した生活を送る小学生・中学生の時期に、もっと積極的に地域のまちづくりや課題解決への意識や行動につながる組織をつくることができれば、中長期的な人材確保につながるのではないかと考えています。 地域へのかかわりを維持 私たちの研究室では、地域の小学校と中学校をまたいで、子どもたちによって組織された「子どもまちづくり協議会」の試験的な設置を提唱しており、ある自治体において実際に取り組みを始めています。協議会というカタい表現はあくまで組織の趣旨や活動を理解してもらうための仮称で、覚えやすく親しみやすい名称をみんなで考えればよいと考えています。 この組織の大きな目的は、小学校・中学校の子どもたちにまちづくりや地域の課題を解決してもらう当事者の一員になってもらうことです。 もちろん、子どもたちだけでは難しい場面も多いと思われますので、大学をはじめ有志のオトナも適切なサポートを行います。組織の中には複数のチームがあり、学年単位といった横割りではなく小学生・中学生の区別なく学年も超えた混成チームを編成し、自分たちで決めたテーマに取り組んだり、ほかのチームと協力することで年齢の枠を超えたつながりをつくります。 このチームは学年が上がっても、卒業しても、地域を離れても可能な限り維持に努めます。成果は議会などに提言や報告することも考えられます。 緩やかだけど強力な応援団 このようなネットワークの中の組織から、たとえ数名でも地域に残って活躍したり、Uターンしたり、地域に居住していなくても興味を持ち続けて外からの力でまちづくりや地域課題の解決を支援したり、または地域に縁がなかった人までも巻き込むきっかけになれば、緩やかではありますが強力な応援団として、けっきょくは中長期的にみると大きな効果を発揮するのではないかと考えます。 地域の活性化には中核となる人材の存在がキモですので、その人材と地域にかかわるネットワークを、いまの子どもたちの中から「育てていく」仕組みづくりも重要ではないでしょうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年11月3日号)掲載 Profile 田尻 要(たじり かなめ) 建設学科教授 九州大学 博士(工学)。総合建設会社を経て国立群馬工業高等専門学校助教授、ものつくり大学准教授、2013年より現職。 自治体との連携実績や委員も多数 関連リンク ・生活環境研究室研究室(田尻研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ

-

先輩たちへの感謝を胸に大会へ ~第18回若年者ものづくり競技大会②~

2023年8月1日から2日にかけて静岡県で第18回若年者ものづくり競技大会が開催されました。本学では建設学科から2名(建築大工職種1名、木材加工職種1名)の学生が出場し、建築大工職種で金賞、木材加工職種で銀賞という好成績を残すことができました。今回は木材加工職種で銀賞を受賞した入江 蛍さん(建設学科1年・静岡 科学技術高等学校出身)に、大会に出場した感想を伺いました。※木材加工職種の競技は、「小いす」を製作します。原寸図の作成、ホゾ(木材を接合する部分の突起)、ダボ(部材をつなぎ合わせる小片)による接合の加工、接合部の組み立てなどを行います。 慣れない作業に苦戦する毎日 入学当初から技能五輪全国大会に出たいと思っていました。友人から若年者ものづくり競技大会には1年生から出場できる事を聞き、早速、学内の掲示板を探しました。ものづくりに興味を持ったきっかけは、手先が器用な祖父が趣味で水車や離れを作っているのを見てきたからです。その後、大工仕事を学んでみたいと思って、高校で建築大工の技能検定を受けたり、高校生ものづくりコンテストの木材加工部門に出場しました。大工や家具、左官など色々なことに興味があって、ものつくり大学に入学したので、若年者ものづくり競技大会ではどの職種に挑戦するか迷いましたが、やったことがなかった家具に挑戦したいという思いから出場しました。練習は入学してすぐに始めました。大会出場を目指している新入生5人で先輩方に教えてもらいながら、毎日毎日練習をしました。先輩方は、日付が変わるくらいの時間まで常に教えてくださったのでびっくりしました。「まだ23時だからこれからノコやろう」とか日付をまたぐこともあったりして、時間の感覚がおかしくなっていました(笑)。授業もあって大変でしたが、昼夜を問わず練習できるのは良かったなって思います。それに、高校ではいつも一人で練習していたので、予選を受ける友人たちと一緒に、先輩方の指導を受けることができ、頑張ることができる環境はありがたいと思いましたし、だからこそ成長できたのかなって思います。 先輩との練習の様子 大工と家具では木材の大きさも道具も違いますが、少しは大工の経験があるから上手くできるかと思っていました。でも、予想以上に違いがありました。最初は、木材を切るにしても縦引き横引きが真っすぐできなくて、ぴったり合いませんでした。また、家具では白柿(しらがき)という罫書き線を引くための道具を使います。大工では墨差しや差し金を使って墨付けをするので、白柿を使ったことがありませんでした。持ち方もコツが必要で、垂直に線を引くのも難しかったので持ち方から慣れる必要がありました。家具の作業は考えることがすごく多かったです。刃には、しのぎ面という斜めになっているところがあって、そこが加工する側にくるようにとか、線を引くのもどの向きにとかスコヤをどこに当てるのかなど、ただの墨付けではあるんですけど、考えながらやる必要がありました。上手くできるようになったのは5月の学内予選の頃です。予選の時に、縦引きも横引きも最初に比べて真っすぐ切れるようになりましたし、ノミでの作業も綺麗にできるようになってきました。 わずかな隙間 高校生の時は、検定を受ける時も大会に出る時も自信を持てるまでずっと練習をしていたので、あまりプレッシャーを感じることはありませんでした。だけど今回は、本番一週間前までは何回やっても標準時間内に完成できませんでした。やればやるほど課題が見つかって、上手くいかないことがどんどん増えて焦っていました。練習で最後の最後まで納得がいく作品を作れなかったので、緊張していました。それに、本当に多くの方に教えていただいたので、期待に応えたいという気持ちがあったけど不安でした。練習では、標準時間にプラス30分程度かかって完成していましたが、それでは減点になってしまいます。金賞を狙うからには、時間内に作って減点を抑えようと思って大会に臨みました。午前中は思いのほかペースが良くて予定外のところまで作業が進んでしまいました。残りの5分は何をしたらいいのかというくらい余裕が出てしまい、掃除などをしていました(笑)。今にして思えば、ここでもうちょっと考えて進めておけば良かったなと思います。午前は驚くほど調子が良かったのですが、午後になり、最後の一番大事なところを綺麗に切れなかったことを後悔しています。練習の時も上手くいかなくて改善策を見つけて挑みましたが、今一つ上手くいかず隙間がわずかにできてしまいました。仕上げの時に、やすりをかけたり、ボンドで埋めたりして隙間を少しでも埋めるために調整して何とか仕上げました。不安だった作業時間は、標準時間よりプラス10分かかりました。プラス5分ごとに1点減点されてしまうので、出来栄えと減点を秤にかけて作業を終了することを目安にしていました。 完成した課題は、1か所隙間があり納得のいくものではなかったので「金賞は難しいかな」と思いました。でも、やってきたことに後悔はないのでその時の最大限の作品は作れたと思っています。今回、銀賞を受賞することができましたが、「やっぱり金賞取りたかったなぁ」って残念な思いです。でも、作品の出来栄えからすると入賞できて、先輩方の期待に少しは応えることができてほっとしています。先輩方には本当に毎晩遅くまでたくさん教えていただいたので感謝の気持ちでいっぱいです。 やりたい事がいっぱい 色々興味はありますが、建築士になりたいという目標があります。設計する上で、大工や左官のことも分かっていたほうが良いと思うので、まずは、1年生2年生のうちに左官や設計、資格取得など色々なことを経験したいと思います。実習が豊富だから仕上げや木造の実習も頑張りたいです。もうすぐインターンシップ先を決める時期ですが、どの分野に行くかすごく迷っています。本当は、これと決めた分野を究めていったほうがいいとは思っているんですけど、やっぱり色々なことに挑戦して経験を積んでいきたいです。 関連リンク ・練習で磨いた100%の技術を ~第18回若年者ものづくり競技大会①~・若年者ものづくり競技大会 大会後インタビュー・若年者ものづくり競技大会実績WEBページ・建設学科WEBページ

-

練習で磨いた100%の技術を ~第18回若年者ものづくり競技大会①~

2023年8月1日から2日にかけて静岡県静岡市で第18回若年者ものづくり競技大会が開催されました。本学では建設学科から2名(建築大工職種1名、木材加工職種1名)の学生が出場し、建築大工職種で金賞、木材加工職種で銀賞という好成績を残すことができました。 今回は建築大工職種で金賞を受賞した古舘 優羽さん(建設学科2年)に、大会に向けて積み重ねてきた努力などを伺いました。 ※建築大工職種の競技は、決められた時間内に木造小屋組の一部を製作し、出来栄えを競います。作業は、「カンナによる部材の木ごしらえ」→「正確な墨付け」→「ていねいで素早い加工仕上げ」の順で進められ、最後に各部材を組み立てて完成させます。 高校時代にやり残したこと 私は工業高校の建築科に通っていました。高校時代は部活動のバスケットボールばかりしていました。高校生の時から大工の検定や競技大会に興味はありましたが、先生から部活か競技大会か絞るように言われ、小学生から続けてきたバスケットボールを優先しました。進路を選択する際に、大工以外にも専門工事や設計など幅広く担える技術者になりたいと思い、木造建築以外にも様々なコースがあって、幅広く学べるものつくり大学への進学を決めました。大学に入学後は、まずは高校生の時にやりたかった検定に挑戦しようと思いました。1年生の時は、木材加工職種での出場を目指していましたが、学内予選で2位だったため出場することは叶いませんでした。今年は、建築大工職種の技能検定3級を受験し、学内で1位の成績を取ることができ、大会への出場権を得ました。大会に出場が決まってからは、インターンシップとして2か月間、家の巧株式会社にお世話になり練習に明け暮れました。家の巧株式会社には、非常勤講師で大会の検定員も務めている宮前 守先生や大会に出場経験がある卒業生の方がいて、指導していただきながら練習を進めました。 本番で100%の力を出すために 競技が終わった瞬間、練習の時より良いものができたという直感がありました。大会本番は練習の時より少し余裕を持って仕上げることができたので、最後に見落としがないか確認することができました。金賞とは言わないけど賞は取れると思いました。 金賞を受賞した課題 練習を見ていただいていた宮前先生から「練習で100%、120%のものを作れないと本番で同じように作れない」とずっと言われていました。大会の2週間前に製作時間が競技の標準時間内に入ることができました。それまでは時間内に完成させることを優先していて精度が低かったので、次は正確に作ることに集中していたら、また時間内に完成しなくなってしまいました。これはマズいと思って、休日にリフレッシュして最後の1週間を迎えました。この1週間は、製作時間の管理をしっかり行い、課題を5つ作りましたが、今までと比べ物にならないほど急に良いものが作れるようになりました。最後の最後で、100%に近いものを出せたと思えたので、大会で少し余裕を持つことができました。練習で一番のものを作れたからこそ本番でも金賞の課題を作れたのだと思います。 最後の1週間で製作した課題 課題の制作では「削り」と「墨付け」の工程が重要になります。「削り」は最初に渡される木材が仕上げの寸法よりも1.5㎜大きく製材されているため、寸法どおりに小さくしなければなりません。 カンナがけを行う古舘さん 「墨付け」については、墨を付ける場所が間違っていたら加工にも影響してしまい正確なものが完成しません。木材は全部で8本ほどありますが、ずっと練習をしていると墨を付けている時などに「何かこれおかしいな」って体が勝手に反応するようになります。例えば、練習中にいつもどおりに墨を付けたつもりが、墨付けが終わった時に木材全体を眺めると、ここの幅がいつもと違うなと思って、測ってみたら1㎝足りなかったという事がありました。こういった事も練習を繰り返していないと体に沁みつかないと思います。 墨付けをする古舘さん 練習では課題を20台作りました。月曜日から土曜日まで練習していましたが、1日は道具を研ぐ時間に充て、それ以外の日は課題を作っていました。道具をしっかり研いでおかないと摩耗して欠けてしまったり、切れ味が悪くなったりしてしまうため、道具を研ぐことも練習と同じくらい大切だと考えています。本番で使う道具だからこそ、練習の時から本番と同じ状態にしておかないと意味がないと思っていました。もちろん、毎日の練習が終わった後の手入れも欠かさずしていました。練習は、家の巧株式会社の工房で行っていました。宮前先生や卒業生の方は、日中は現場に出ていて、現場終わりや土曜の午前中に見に来てくださってアドバイスを受けていました。お二人のアドバイスはいつも的確で、すごく参考になりました。アドバイスをいただいた後は自分で考えて練習に落とし込んでいきました。ただ、基本的に1人で練習していたためペース配分が分からないことがあり、競う相手もいないから出来栄えの比較もできなくて苦労しました。気が滅入った時も1人ではなかなか切り替えるのが難しく、色々な面で1人というのが辛かったです。夢でも練習をしていて、失敗する夢でうなされて起きたこともあります。 頑張れた理由 高校生の時に特に何もできなかった私ですが、大学に入学してからでも努力すればできるということを実感したかったからストイックに練習することができました。それと、少しは母校である八戸工業高校にメッセージとして伝えたいという思いもありました。また、技能検定3級の課題で100点を取っていました。大会の課題は技能検定より少し難しい程度で、基本的な加工はほぼ同じだったので、大会の課題も100点に近いものができるよなって思い、自然と金賞が目標になりました。若年者ものづくり競技大会ではしばらく本学から金賞を受賞した人がいないと聞いていたこともあって、何とかして久しぶりに金賞を取って大学に帰りたいという思いもありました。母校には金賞受賞を報告していませんでしたが、担任の先生から「金賞取ったって話題になってるぞ」って連絡が来ました。今回の結果が、高校の後輩たちの励みになっていたら嬉しいです。これからは、入学前から考えていた技能五輪全国大会への出場を目標にします。そのためにまずは、2月に実施される技能検定2級で上位入賞を目指して練習していきます。それから、ものつくり大学に入学したからには大工の勉強をもっと専門的にしたいと思っています。入学してからの1年半は想像していたとおりの学生生活を送ることができています。すごく建築に詳しい先輩もいて、毎日が勉強です。入学前に思っていたよりも色々なことが学べています。将来は地元に帰るのか、関東で就職するのかはまだ決めていませんが、大学で学んだことをしっかり活かして、必要とされる人材になりたいと思います。そのためにも、学業を頑張っていきたいです。 関連リンク ・先輩たちへの感謝を胸に大会へ ~第18回若年者ものづくり競技大会②~・若年者ものづくり競技大会 大会後インタビュー・若年者ものづくり競技大会実績WEBページ・建設学科WEBページ

-

【埼玉学③】秩父--巡礼の道

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 今回は、秩父の土地に宿る精神に思いを馳せます。 秩父がある 「埼玉県に何があるのですか?」--あなたはこう問うかもしれない(あるいは問わないかもしれない)。私ならこう答えるだろう。「埼玉には秩父がある」と。秩父というと誰でも思い出す、巡礼。そうと聞くと、これという理由もなしに、心の深層にかすかなさざ波が立つ。なぜだろう。なぜ秩父。なぜ巡礼。 東京に隣接した埼玉からすれば、秩父はその無意識に沈む無音の精神空間を表現しているように見える。だがそれはごく最近、近代以後の現象である。なぜなら埼玉はその空間的存在論からすれば、初めから巡礼の地だったからである。これはうかつにも注意されていないように思える。秩父は、その意味で土地というより、霊性をそのまま差し出してくれる、埼玉の奥の院だ。巡礼は、元来霊的な情報システムである。それは現代人工的に編み上げられた新しい情報システムを突き破ってしばしばその顔を表す。高度な情報の時代といっても、霊性が土地ときっぱりと切り離されてしまうことはないし、また霊性を伴って初めて土地の特性は人々の意識に入ってくる。もともと埼玉のみならず、技術と霊性とはいわば二重写しをなしている。埼玉では常にそれらは密接不離の絡み合いとして現在に至っている。言い方を変えれば、日常の陰に潜んで裏側から埼玉県民の認識作用に参画し、微妙な重心として作用している。そのことを今年の夏に足を運んで得心した。 旅の始まりは秩父線 霊道としての秩父線 秩父に至る巡礼路は今は鉄路である。熊谷から秩父線に乗ると、人と自然の取り扱われ方が、まるで違っていることに気づく。訪れる者の頭脳に訴えるとともに、感覚として、ほとんど生理的に働きかけてくる。平たく言えば、「びりびりくる」のだ。秩父線ホームには意外に乗客がいる。空は曇っているけど、紫外線はかなり強そうである。初めはまばらに住宅街やショッピングモールが目に入るが、いつしか寄居を越える頃にもなれば山の中を鉄路は走る。時々貨物列車とすれ違う。ただの列車ではない。異様に長く、貨車には石灰石がぎりぎりまで小器用に積み上げられている。それは精密で美しい。武甲山から採掘されたのだろう。やがて長瀞に到着する。鉄道と言ったところで、近代以後の枠にはめられた埼玉の生態を決して表現し尽くせるものではない。ところで埼玉と鉄道の関係はほとんど信じられないくらい深い。いや、深すぎて、埼玉に住む多くの人の頭脳の地図を完全に書き換えてしまってさえいる。現在の埼玉イメージのほとんどは鉄道によって重たいローラーをかけられて、完全にすりつぶされてしまったと言ってもいいだろう。地理感覚を鉄道と混同しながら育ってきたのだ。鉄道駅で表現すれば、たちまちその土地がわかった気になるのは、そのまま怠惰な鉄道脳のしわざである。そんな簡単な事柄も、巡礼と重なってくるといささか話が違ってくる。秩父線は埼玉の鉄道の中ではむしろ唯一といってよい例外だ。この精神史と鉄路の重複は、肉眼には映らないが、長瀞に到達してはじめて、心眼に映ずる古人の確信に思いをいたすことができた気がする。こんなに気ぜわしい世の中に生きているのだから、たまには旧習がいかに土地に深く根ざしたものであるか、現地に足を運んで思いをいたしてもばちは当たらないだろう。そこには埼玉県の日常意識からぽっかり抜けた真空がそのまま横たわっていたからだ。 山中の寺社には太古の風が吹いていた 長瀞駅から徒歩10分程度のところに宝登山神社がある。参道を登っていく先からは太鼓が遠く聞こえる。それが次第に近づいてくる。この神聖性の土台を外してしまっては、土地の神秘に触れることはできない。どれほど都市文化と切り結ぼうとも、最深部では歴史からの叫びがなければ文化というものは成り立たないからだ。それらは住む人々がめいめい期せずして持ち寄り差し出しあうことで現在まで永らえている何かでもある。 それがどうだろう。現在の「埼玉」という長持ちに収まると、何か別のイメージに変質してしまう。そこにしまい込まれているのは、このような素朴な信仰や習俗であるに違いない。奥の稲荷を抜け、古寺の境内にいつしか立ち入ると、そこは清新な空気に支配された静謐な一画である。赤い鳥居はほとんど均等に山の奥まで配分されている。古代の神々の寓居にばったり立ち入ってしまったかのようだ。 どんなに慌ただしい生活をしていたとしても、ときには果てしない歴史や人の生き死にについて問うくらいの用意は誰にでもあるだろう。埼玉の中心と考えられている東京都の隣接地域では、こんな山深いエリアが埼玉に存在していることなどまず念頭に上らないのがふつうである。いわば埼玉県の東半分は生と動の支配する世界であるが、西半分からは死と静の支配する世界から日々内省を迫られていると考えてみたらどうか。モーツァルトの『魔笛』のような夜と昼の世界--。 生と動もこの世にあるしばらくの間である。しかし、死と静はほとんど永遠である。このような基本的な意識の枠組みが、すでに埼玉県には歴史地理的に表現されている。 荒川源流 徒歩で駅まで戻って、今度は反対側の小道を下りてみた。商店には笛やぞうりなどの土産が並ぶ。坂の突き当りで、長瀞の岩畳をはじめて見た。そのとき、荒川という名称の由来を肌で感じた気がした。ふだん赤羽と川口の間の鉄橋下を流れる荒川は見たところ決して荒くれた川ではない。きちんとコントロールされ、取り立てて屈託もなしにたゆたっているように見える。源流に近い秩父の荒川を目にしたとき、古代の人たちが何を求めていたか、何を恐れていたかがはっきりした気がした。私は源流にほど近い荒川の実物を前にして、人間の精神と自然の精神との純粋な対話、近代の人工的な観念の介入を許さぬ瞑想に似た感覚に否応なく行き着いた。気づけば、私は広い岩の上に横になっていた。どうも土地の神々の胎内にいるような気分になる。それは土地の育んできた「夢」なのではないか。そんな風にも思いたくなる。少なくともそこには都市部の明瞭判然たる人間の怜悧な観念は存在しなかった。おそらく土地の精神とは比喩でも観念でもない。それは勝手にひねり出されたものではなかった。古代人の中では、主体と客体などという二元論はなかっただろう。ただ荒く呼吸して大地から湧出する滔々たる水流と一体になっていただけだろう。それを知るのに学問もいらないし、書物もいらない。古人の生活に直接問いかけるだけの素朴な心があれば十分だ。きっと昔の人は、現実と観念の対立をまるで感じていなかったに違いない。自然全体のうちに人はいるのだし、人の全体のうちに自然はあるというのが、彼らの生きていく意味だったのだ。彼らは、自然が差し出してくる何かを受け取るポイントを特別な場所として認知した。このような自己を取り巻く自然が十分に内面化された場所、自己とはかくのごときのものであり、かくあるべきものであるという場所で、彼らはあえて祭祀を行ったに違いない。 寝転んで川風に吹かれてみれば、土地の精神を支えているのは、存在と切り結ぶ自然感情であることは、明らかなように思える。秩父にあるのは論理ではない。言葉でさえない。あえて言えばそれはとてつもなく古い体験である。それがうまく言葉にならないというそのことが、かえって一種の表現を求めてやまない、どこかくぐもった呼び声として内面にこだましてくる。 「埼玉には何もない」などと気楽に自嘲し、ごく最近つくられた観念に戯れることしかできないのはあまりにさびしいことだ。何もないのではない。正体を見極めがたいほどに果てしなく、あまりに何かが「あり過ぎる」のだ。 長瀞の岩畳に横になり、江風に吹かれてみる Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口

-

【知・技の創造】化学実験用流体ブロック

もっと手軽に化学実験を 化学実験と聞くと何を思い浮かべるだろうか。試験官、ビーカー、フラスコ、ピペット、秤、バーナーなどのような実験器具・機材であろうか。学校で行った化学実験は準備や後片付けに時間がかかったのを覚えている。先生はさらに時間をかけていたに違いない。もっと手軽に化学実験を行えるようにはできないか。化学変化はつねに身近で起きている。なにしろ人間自体が大規模で複雑な化学実験の舞台であるからだ。全身に張り巡らされた血管の中を血液が流れ、脳内では神経細胞がさまざまな物質を使って情報処理を行っている。流れを利用して化学実験を行い、さらに流路を自在に組み換えることができれば、いろいろな化学実験を簡単に行えるではないか。筆者が子供の頃、電子ブロックというものが販売されていた。親指大のプラスチックのブロックの中に抵抗、コンデンサ、コイル、トランジスタなどいろいろな電子部品が内蔵されていて、ブロックの側面は接続端子になっている。ブロックを並べ替えることで、基礎的な電気回路の実験からラジオのような応用的な回路を組むことができた。 流体ブロックの研究 リソグラフィ技術を使ってガラス基板にマイクロメートル幅の流路をつくり、極微量サンプルの科学分析を行う研究(Micro-TAS)は30年くらい前から行われ、多くの成果をあげている。しかしながら、部品の再利用を前提とし自由に組み換えて実験を行うというよりは、特定の目的のために設計・調整されたものが主流である。微細な流路のため層流となり溶液の混合でさえもひと手間かける必要がある。本研究室では、試験官やビーカーよりは小さく、Micro-TAS が扱う領域より大きなサイズ、すなわち数ミリメートルの流路幅をターゲットにしている。このサイズは、重力が支配的になる世界と表面張力が支配的になる世界の境界である。さらに条件によっては層流にも乱流にもなる。流体ブロックの材質は透明で薬剤耐性に優れた PDMS (ポリジメチルシロキサン)である。PDMS は自己吸着性があるのでブロック同士やガラス面などによく密着する。このため並べるだけで3次元の流体回路も簡単に組むことができる。3Dプリンタなどを用いて流路の樹脂型をつくり、PDMS が硬化した後、樹脂型を溶解させれば所望の流体ブロックができあがる。 写真は製作した流体ブロックの1例である。今後、流路中にヒーター、熱電対などの様々なパーツを組み込んだ流体ブロックを製作していく予定である。埼玉新聞「知・技の創造」(2023年10月6日号)掲載 Profile 堀内 勉(ほりうち・つとむ) 情報メカトロニクス学科教授早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。博士(理学)。日本電信電話株式会社研究所を経て2014年4月より現職。

-

【知・技の創造】気がつく人

「気がつく」ということ 人の特性のひとつに「慣れ」があります。はじめはおぼつかないことでも、慣れてくるとスムーズにできるようになります。これは良い例なのですが、悪い例もあります。何かが便利になるとはじめの内はありがたがるのですが、その便利さに慣れてしまうと当初の感謝の気持ちは薄れてきてしまいます。そして、急に不便になったときには腹を立てたりします。元に戻っただけなのだから腹を立てなくても、と思うのですが、そうはいきません。かく言う私も紛れもなくその一人です。そのときに今まで便利であったことに改めて気がつきます。 この「気がつく」ということは人には大事です。特に勉強でも研究でも趣味でもどんな場合でも、何か課題を解決しようとしているときにはとても大事だと思います。ところが日常的には中々気がつきません。周囲の多くのものに注意を払っていれば気がつくのではないかと思うのですが、多くのものに注意を払うのも大変です。メガネを使用している読者の方々は、メガネを掛けていることに気がつかずにメガネを探した、という経験はありませんか。私はあります。気がつくことは案外大変なのです。ただ、何かきっかけがあれば気がつくことができる、というのが先の「悪い例」です。もちろん良いことについても、きっかけがあると気がつきやすいはずです。 「気がつく」の応用 この「気がつく」ということを技能の修得に活用できないか、と考えています。技能の修得には一般的に時間が掛かります。例え仕事に関わる技能であっても、仕事中は技能の修得(つまり練習)のみに時間を割くことはできませんから、時間が掛かるのは仕方がありません。以前から「習うより慣れろ」という言葉がありますが、慣れるのにも時間が掛かるのです。そこで、慣れていく途中で自分より上手な他社との違いに「気がつく」ような指標を示すことができれば、技能の修得に役立つのではないかと考えています。また、当たり前のことですが、気がつくのは自分自身です。気がついたことをその人自身が自覚しなければなりません。自覚するためには自分自身あるいは成果を客観的にみる必要があります。ところが一生懸命にものごとに取り組むと、夢中になってしまって自分自身を客観的にみられなくなってしまう。あるいは目的を見失ってしまう、という状況に陥りやすくなります。そのようなときに、見失った自分や目的に気がつけるような仕組みの構築を目指しています。 何かを修得しようとする(上手にできるようになろうとする)ときには、まずは先達の物まねからはじめます。ところが物まねはできても、結果が伴わないことはしばしばあることです。これはスポーツを例にするとよくわかると思います。もし物まねで済むのであれば、皆同じ打ち方、投げ方になるはずです。しかし実際にはそうはなりません。なぜならば、人それぞれの体の大きさや関節の動く範囲、筋力などが異なるからです。 したがって人はまず物まねをしますが、その後何かに気がついて、自分なりの方法を見つけることになります。何に気がつくか、についても人それぞれです。ただ気がつくきっかけを提示できればと考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年9月8日号)掲載 Profile 髙橋 宏樹(たかはし・ひろき) 建設学科教授順天堂大学体育学部卒。同大大学院修士課程修了後、東京工業大学工学部建築学科助手を経て02年ものつくり大学講師。08年より現職。博士(工学)。 関連リンク ・人の生活と建築材料の研究室(髙橋研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】地域連携と高大連携

2つのフラワーデザインアート ものつくり大学の最寄り駅である高崎線吹上駅の改札を出ると、コスモスなどの美しい花々でデザインされた柱が視線に入ります。北口案内には元荒川の桜並木、南口案内には水管橋、窓にはコウノトリや花などのデザインが描かれています。これらは、「地域連携」および「高大連携」の取り組みの一環として制作されたものです。ものつくり大学では、学生プロジェクト団体として「ものつくりデザイナーズプロジェクト」(以下、MDP)が登録されています。作品制作や学外展示、ヒーローショーを行うプロジェクトとしてデザイン活動をしています。2021年度に鴻巣市、観光協会からの依頼により「鴻巣駅自由通路フラワーデザインアートプロジェクト」として、鴻巣駅自由通路に作品を展示し、次に、2022年度「吹上駅自由通路フラワーデザインアートプロジェクト」を実施しました。2022年度のプロジェクトでは、鴻巣高等学校、鴻巣女子高等学校、吹上秋桜高等学校美術部の生徒さんが四季を通じた花やコウノトリ、桜、水管橋などを手書きおよびコンピューターグラフィックスにより作品を制作しました。それらの作品群を、本学のMDPメンバーがレイアウト構成をし、大きさや濃淡の調整を行いながら全体を完成させました。 吹上駅改札付近のフラワーデザインアートとMDPの内田颯さん(写真左)、松本拓樹さん(写真右) 高校の生徒さんには、授業やテスト、学校行事の忙しい合間を縫いながら、素敵な作品を制作してもらいました。生徒さんの提案で、窓をスライドし、2枚の窓を重ね合わせることで、デザインの見え方が変化するなどの工夫も凝らしています。さらに、朝と夜間では外光の差し込み方や照明灯の反射により、作品の輪郭が白く浮かび上がるなど、時間帯によっても窓のデザインについて異なる見え方が楽しむことができます。窓越しから視線をさらに運ぶと、青空や大きな雲が広がり、それらが窓に溶け込むことで、さながら窓自体が額縁のようにも感じられます。 「地域連携」と「高大連携」の成果 「駅の通路」という多くの方々が日常的に利用する空間に、これらの作品が末永く展示されることを嬉しく思います。MDPメンバーにとっても、やりがいのあるプロジェクトでした。プロジェクトを通じて、名所、史跡や地域を知ること、高校との協力による作品制作など、「地域連携」と「高大連携」の成果が正に統合されたものと感じています。吹上駅および鴻巣駅の近郊では、多くの名所、史跡および観光スポットがございます。散歩および観光の「出発点」として、吹上駅および鴻巣駅へお立ち寄りの際に、これらの作品についてもご覧いただき、楽しんでいただければ幸いです。埼玉新聞「知・技の創造」(2023年8月4日)掲載 Profile 松本 宏行(まつもと・ひろゆき) 情報メカトロニクス学科教授工学院大学大学院工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。専門は機械力学、設計工学。 関連リンク ・フラワーデザインアートで駅利用者をHAPPYに!・ものつくりデザイナーズプロジェクト「MDP」WEBページ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

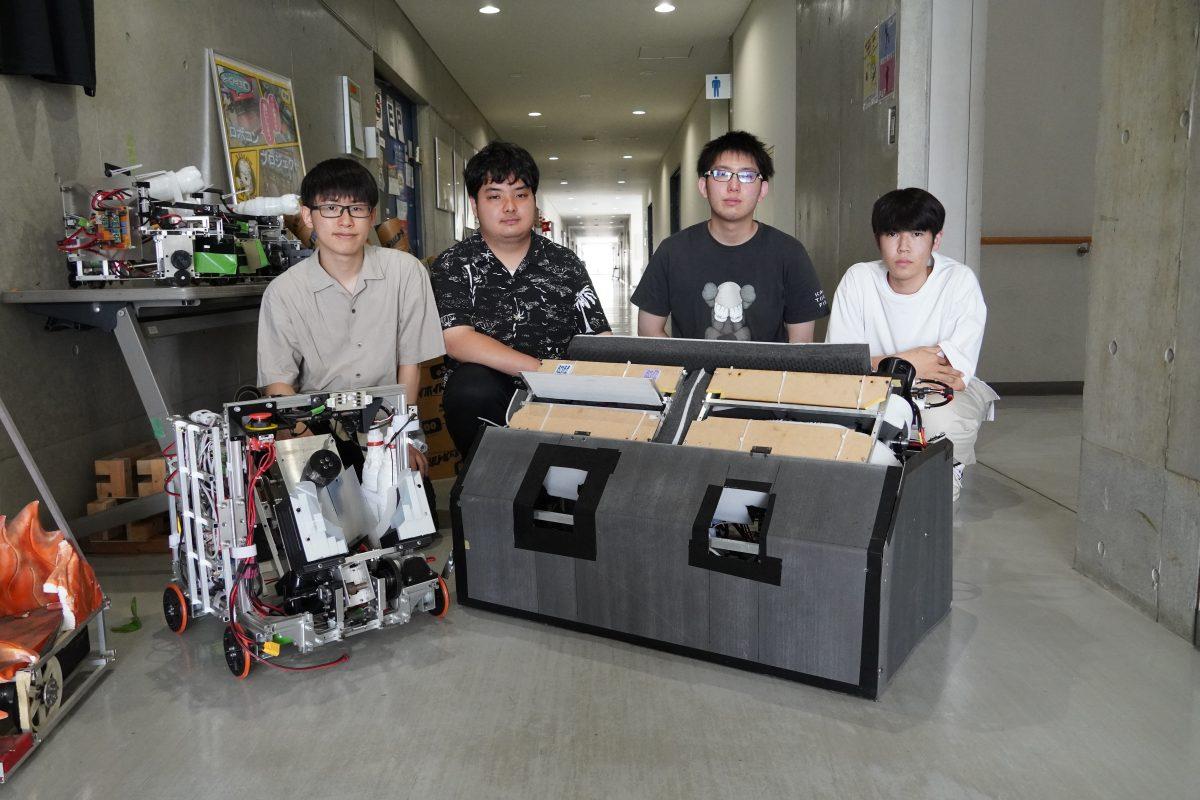

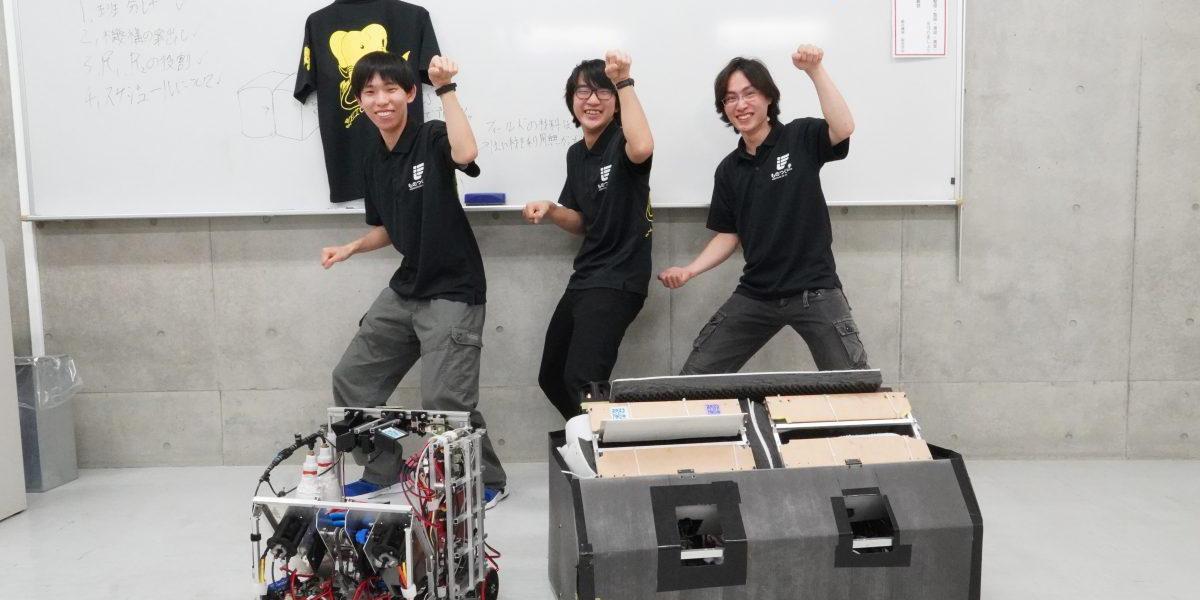

ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!② ~ピットクルー&大学院生編~

NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」は情報メカトロニクス学科の学生プロジェクトの1つで、大会優勝を目標にロボット開発に必要な知識や技術を自主的に学び、ロボットを製作しているプロジェクトです。 NHK学生ロボコン2023(2023年6月4日開催)に、4年ぶりに出場し奨励賞を受賞しました。 8月8日に掲載した「リーダー&操作担当者編」に続き、ピットクルーを務めた杉山丈怜さん(総合機械学科3年、上記写真:左)、篠木優那さん(総合機械学科3年、上記写真:中左)、茂木柊斗さん(情報メカトロニクス学科2年、写真:右)と、大学院生で後輩たちをサポートした荒川龍聖さん(ものつくり学研究科1年、上記写真:左)にピットクルーの役割や試合を間近で見て感じた思いを伺いました。 ピットクルーの仕事 -リーダー・操作担当者へのインタビューでは高校生の時からロボコンに関わっているメンバーがいましたが、皆さんは?【杉山】高校生の時は関わっていないです。ロボコンを始めたきっかけは、リーダーの川村君に誘われて、大学に入って何をするか決めていなかったので、ちょうど良いなと思って入りました。やっているうちにロボットを製作するのが楽しくなってきて、今も続けています。【篠木】私も大学から始めました。元々、どの大学に進学するか検討している時に、以前ロボコンがテレビで放送された時にものつくり大学の名前を見たことを思い出しました。オープンキャンパスに参加して、ロボット製作の楽しさを知り本学に入学しました。【茂木】私は高校からロボコンに関わっています。【荒川】私もロボコンをやりたくて、ものつくり大学に入学しました。ロボコンの常連校は国立大学が多くて、私立大学でロボコンに出場している大学はあまり無いんです。ロボットを作るには100万円、200万円かかります。さらに、国立大学のロボコンチームは、毎年100人単位で入部するので、一回もロボットに触ることができない人もなかにはいます。なので、ロボットを自分の手で作りたいと思っている人には、私立大学は穴場だったりします。その中で私たちは、ロボットを完成させるための加工技術が優れている大学なので、その点が評価されているのかなと思います。レーザー加工機などは本学くらいしか使っていませんから、他大学に羨ましがられます。 -大会出場までに大変だったことや、ロボットの製作でこだわったことはありますか。【杉山】私はうさぎロボットの射出機構の設計と各機構同士の組み付けを担当しました。大変だったのは、うさぎロボットが例年のロボットに比べて小さかったため、寸法の限界値も小さく、その中に機構を収めることです。こだわった点は、リングを射出するために使うローラーを3Dプリンタやゴム等を使って自作したことです。足回りのタイヤ等も3Dプリンタとゴムチューブを組み合わせて自分たちで作りました。【篠木】私は象ロボットの制御を担当していました。象ロボットの射出機構の角度が変わらない設計でしたから、その分回転速度を変えることで同じ場所からでもリングの飛距離を変えられるようにするのに苦労しました。2次ビデオ審査を提出する前から練習を始めましたが、射出精度を高めるため大会ギリギリまで何度も数値を変えてリングを放っては修正を繰り返しました。 練習中に機体を確認する篠木さん(左) 【茂木】私は両ロボットの加工を担当しました。2次ビデオ審査に合格して、本格的にロボットを仕上げる時に、象ロボットの精度を向上させるためにリング回収機構と射出機構が全て変更になり、加工を間に合わせるのが大変でした。 -ピットクルーはテストランや試合の時はどんな事をしているのでしょうか。【杉山】うさぎロボットは、基本的に想定したとおりに動いていました。大会前日のテストランでは、射出の回転数の調整や操縦者がロボットとポールの位置を確認していました。大会当日は変更を加えて不具合が出ても困るので、回転数などは変えずに、ロボットのネジがしっかり締まっているかとか、パーツが消耗していないかを確認していました。試合中、うさぎロボットが会場の電波干渉の影響でコントロールが難しくなってしまいましたが、その場では解決できなかったので、電波の干渉があまり起きない距離まで操縦者がロボットに近づく等の対策を考えていました。【篠木】象ロボットはテストランの時点では数値や制御を変える必要も無く、上手くいっているなと思いました。他の大学ではテストラン中にロボットが暴走したり、試合中に機体が破損した大学もありましたが、私たちのロボットはそういったトラブルはありませんでした。うさぎロボットは、電波干渉で止まらなくなりましたが、ぶつかって破損することが無かったのは不幸中の幸いです。 試合前に整列するメンバー(左3人がピットクルー) フィールド外の物語 -試合中はどんな気持ちでピットにいましたか。【杉山】「頑張れ!」という気持ちで試合を見ていました。私は設計がしたくてロボコンに参加しているので、操縦は得意な人に任せて、自分はサポートに徹しました。私がロボコンを始めてから、大会で自分たちのロボットを実際に動かせたのは初めてで、その楽しさを実感しました。他大学のロボットを間近で見られたことも大きな財産ですね。【篠木】私たちピットクルーは、外から試合を見ることしかできないので、少し怖いというか心配しながら応援するしかありませんでした。何か自分にできることはないのかと歯がゆい気持ちもありました。当日まで出場する実感がなかったのですが、会場で他大学のロボットを見て、やっと憧れの大会に出ていることに感激しました。【茂木】試合中は、フィールドの3人に聞こえているかは分からないですけど、声援を送っていました。NHK学生ロボコンの出場は良い経験になったと思います。高校からロボコンに関わっていますが、やっぱりNHK学生ロボコンはレベルが違うと感じました。来年は私がロボットを操作して、チームを勝たせたいと思っています。1年生の時のF3RC(エフキューブロボットコンテスト)では操作をしていたので、自分の操作技術を上げてチームをカバーしたいと思います。 フィールド外で試合を見守るピットクルー -院生としてサポートに回った荒川さんはどんな気持ちで大会を見守っていましたか。【荒川】2019年のNHK学生ロボコンに出場して、もう一度NHK学生ロボコンに出たいと思っていましたが、叶いませんでした。後輩たちが出場しているのを目の当たりにしてくやしい気持ちもありましたが、純粋に頑張れと思っていました。ルール上、大学院生がロボット製作をサポートすることはできないのですが、1次ビデオ審査や2次ビデオ審査の振り返りの時はアドバイスをして、ミーティングには参加していました。 練習中にアドバイスをする荒川さん(左) -体育館で練習をしている後輩を見ていてどうでしたか。【荒川】このまま上手く行けば良いところまで行けそうだとは感じていました。でも、大会を見ていて、電波干渉とか、ロボットが動かなくなるとかそういった会場でのトラブルは経験の差が出てしまうと思いました。私たちが2019年に出場してから、しばらく途切れてしまったのが悪いよなって。連続して出場できていれば、電波干渉も過去に経験していたかもしれません。やっぱり、出場し続けることが大切なのだと感じました。 -荒川さんが出場した2019年大会と比べて、今回の大会で何か感じたことは。【荒川】メンバー全体で設計の質や効率化について考えることができるようになってきました。後は、メンバー同士のコミュニケーションが変わりました。良くも悪くも学年関係なしに仲が良いので助かっています。以前は先輩後輩を意識していた感じでしたが、今は先輩にも容赦なく意見が飛ぶようになりました。特にここにいる茂木君とかは(笑)。 優勝に必要なこと -ピットクルーの皆さんは大会で何か課題を感じましたか。【杉山】今回、うさぎロボットは2台の試作機を作りましたが、他大学は何種類も試作機を作って戦略や戦術に沿った機体や機構を作っていました。例えば、ひたすら早く動くことを戦略にした場合、それに一貫した設計ができるようになれば、勝てる機体が作れると思いました。私たちもスケジュール管理をしっかりして、どんどん試作機の設計を進めていかなければならないと感じています。後は、設計についてもっと勉強して、強度を確保した上でコンパクトな機構を考え、基盤のスペースをもっと確保できるようにしたいです。【篠木】他大学の制御は半自動で効率化された動きですが、本学は完全手動なので、自動化していかないと他大学に追いつけないと感じています。私はプログラムに特別詳しいわけではないので、とにかく勉強するしかありません。センサーについても他大学は性能の良いセンサーを使っています。ただ、性能は良くても処理する技術がないと実力を発揮できないので、そういった点が課題になっていくと思います。【茂木】私たちは大体のパーツを自分で作っていますが、もっと既製品を使っていく必要があると思います。既製品を使えば効率的だし、規格が決まっているので代用がきくというメリットがあります。今までは金銭不足や自分たちで作りたいというこだわりで自作してきました。自作パーツのメリットは、設計に合わせて既製品にはない寸法のパーツを作れるところです。歯車一つにしても既製品を買うのか、3Dプリンタで作るのか。ちょっとの寸法のズレで誤差が生じてしまいます。どちらも一長一短がありますが、そこをもっと考えていきたいです。【荒川】実は、技術継承という意味でも既製品を使った方が良くて、「買える」というのが強いんです。自分たちで作る場合、技術が継承されていなかったら作れなくなってしまうリスクがあります。それならば、自分たちで作れる物の他に変える部品を増やしていったほうが良いのかなと思います。それと、今は予算がちょっと増えて、買える物が増えたから気になるものをバンバン買って、来年に向けて色々試している状況です。 関連リンク ・ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!① ~リーダー&操作担当者編~・NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」Webページ・情報メカトロニクス学科Webページ・学生ロボコンWebサイト

-

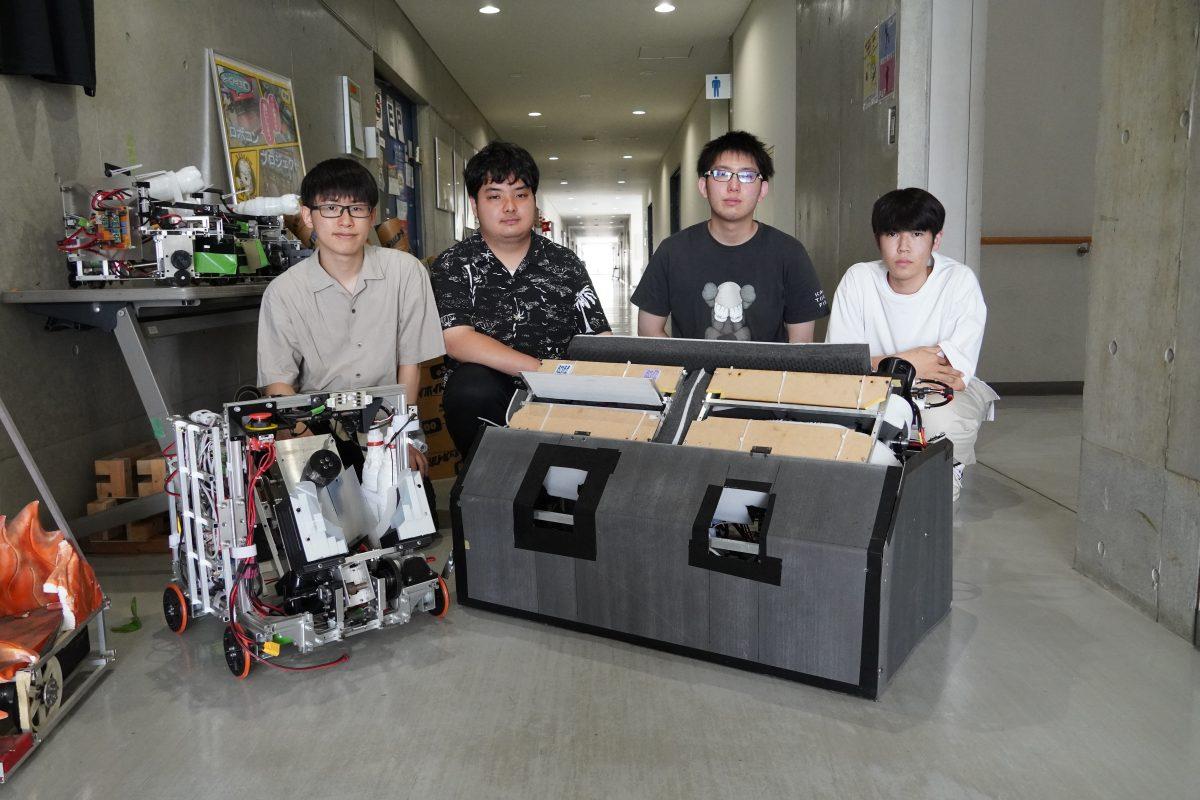

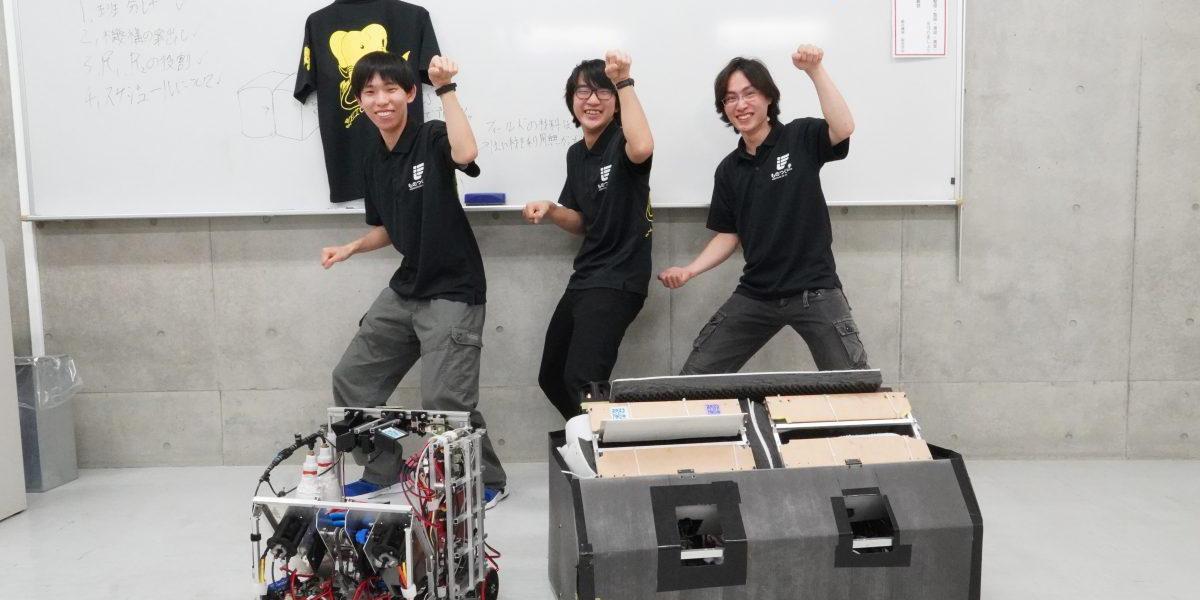

ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!① ~リーダー&操作担当者編~

NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」は情報メカトロニクス学科の学生プロジェクトの1つで、大会優勝を目標にロボット開発に必要な知識や技術を自主的に学び、ロボットを製作しているプロジェクトです。 NHK学生ロボコン2023(2023年6月4日開催)に、4年ぶりに出場し奨励賞を受賞しました。 今回は、チームリーダーの川村迪隆さん(総合機械学科3年、上記写真:中)、ロボットを操縦した岡本恭治さん(総合機械学科4年、上記写真:右)と藤野楓土さん(情報メカトロニクス学科2年、上記写真:左)に、大会出場に懸けた思いやこれからの目標をインタビューしました。 NHK学生ロボコン2023の競技ルールなどは以下のリンクをご参照ください。 【NHK学生ロボコン2023ルール動画】 https://youtu.be/eEnqrpgW8jU Road to NHK学生ロボコン2023 -4年ぶりのNHK学生ロボコンでしたが、出場が決まった時はどんな気持ちでしたか。【岡本】2021年度、2022年度と挑戦してきました(2020年度は新型コロナの影響でオンライン開催)がどちらも本戦には出場できず、私にとって今年がラストイヤーでしたから、出場決定の報せをチームリーダーの川村君から受けたときは、純粋に嬉しかったです。 【川村】私は高校生ロボコンに関わって、全国大会にも出場経験がありました。全国大会でしか味わえない緊張感を大学生になっても経験したいと思っていました。私はリーダーとして、大会事務局からの出場決定の連絡が届くまで毎日メールをチェックしていました。出場決定の連絡を何度も何度も確認しました。念願の大会にやっと出場できることを確信して感無量になりました。それからは、メンバー全員で出るからには結果を残そうという思いで頑張りました。 【藤野】私は中学・高校とロボコンに関わっています。なので、大学生になったらNHK学生ロボコンに出場することを目標として、大学を受験しました。本戦出場が決まった時は寮の自室でくつろいでいたのですが、メールを見た瞬間「え?マジ?よっしゃー!」って叫んでいました。そこでスイッチが入り、大会までに何をするか、どこを改善するか問題点を洗い出していました。高校生の時にロボットアメリカンフットボール大会の全国出場権があったのですが、残念ながらコロナ禍で大会が中止になりました。このまま終わってたまるかと、初めての全国大会で晴れの舞台だし、全力でいこうと意気込みました。 -本戦出場が決定するまでに苦労したことはありますか。【岡本】私は象ロボットの設計を担当しました。印象に残っているのは2次審査のビデオ提出締め切り前夜に、射出機構の角度を変更したことです。それまでは、射出口に対してリングを直角に送り出していたのですが、リングの射出距離が安定していませんでした。改善策をずっと考えていて、締め切り直前に角度を無くして水平にリングを送ってみたら、距離の差異が無くなりました。締め切り直前でCADの設計は間に合わないから、現場合わせでやることになるけど変更するか?というギリギリの選択でした。結局、ビデオの撮り直しはせずに、2次審査に通ることを前提にして作業を進めておき、2次審査が通ったらすぐに対応できるようにしていました。 【川村】個人的に大変だったのはビデオ審査の動画編集です。1次審査、2次審査とも私が編集を担当しましたが、今まで動画の編集をしたことが無かったので手探りで進めました。1次、2次とも5分の動画で、1次ではどういう機構を使うのかを紹介。2次では、ロボットの動きを見せて、1次からの変更点を紹介しました。自分たちのロボットを良く見せるためにどうやって撮影するか、編集はどうするかなど、他大学のYouTube動画などを研究しました。2本のビデオ制作にかかった時間は撮影・編集を含めて18時間ほどです。 【藤野】私は、うさぎロボットの制御や基盤をほとんど一人で担当していました。センサーで読み取って射出機構の回転速度を一定にさせるプログラムを急きょ導入しましたが、しっかりした制御システムが成り立っていない状況でプログラムを打ち込んでいたため、練習コートで調整しようとしてもなかなか上手くいかなくて苦労しました。リングを飛ばすローラーが、目標の回転数に到達するまでの時間を短縮させるため色々と手を尽くしましたが、私だけの知識ではなかなかできないこともありました。テストでは動いていたのに、ロボットに搭載したらセンサーの取り付け位置が変わって上手くいかないこともありましたし、ローラーなどの部品を付けて負荷がかかるとテストの時と変わってしまってセンサーが全く計算してくれないこともありました。大会直前まで何度も調整を繰り返していました。 練習中、動作を確認する藤野さん 予選リーグ第1試合 VS大阪工業大学-予期せぬトラブルの連続 【川村】1試合目は、象ロボットがまず手前のポールにリングを入れて、次にセンターエリアの手前の2本を狙い、最後に中心の1本を狙う予定でした。その間に、うさぎロボットがセンターエリアの奥の2本を狙う作戦でした。 今大会のフィールド ですが、象ロボットのリングが詰まってしまい、思うようにいきませんでした。練習では安定して動いていて、大会前日のテストランも問題は無かったのですが、いざ本番になると会場の雰囲気にロボット達も呑まれたみたいで、練習どおりに動かず焦ってしまいました。象ロボットが何発か放った後に詰まってしまい、さらに動かなくなってしまったのは致命的でした。 【岡本】リングが詰まった時はどうしようかと思いましたけど、リトライして再装填すれば数発は放てたので、いかに少ない発射数でポールに入れるかということだけを考えていました。 【藤野】うさぎロボットは会場の電波干渉の影響でコントローラーの電波がロボットに届かなくなり、ロボットが止まらなくなってしまった時は「なぜ⁉」って思いました。直感でコントローラーの電波が届いていないのかと思って、ロボットに近づいたら少しは操作できるようになりましたが、根本的な解決方法が無くて思うように操作できませんでした。 予選リーグ第2試合 VS長岡技術科学大学-今大会随一の大接戦 【岡本】長岡技術科学大学のロボットはリングの連射性能が凄かったので、これはもう「チェイヨ―(8つのポールの得点を全て獲得した状態)」されるかもしれないと思ったので、1試合目とは作戦を変え、相手にチェイヨ―させない戦略に基づいてセンターエリアのポールから狙いました。最後の最後で逆転されてしまいましたが、割と上手くいっていたと思います。 残り数秒まで大接戦だった第2試合 【川村】私は岡本さんの側で象ロボットが狙うポールの指示を出していて、藤野君には、象ロボットが狙っているポールとは別のポールを狙うよう指示していました。割と落ち着いて指示を出せていたと思いますが、会場の歓声で指示が伝わらないこともありました。これは来年度に向けての反省点です。 残り時間を確認しながら指示を出す川村さん(左) 【藤野】電波干渉の問題は2試合目も対策ができず、少しでもロボットに近づいて電波が届くようにするしかありませんでした。練習で想定していなかったトラブルが起きて、事前に考えていた作戦もできずパニックになってしまいました。 これからも優勝を目指して-We love スポ根 -練習の時、川村さんの楽しそうな表情。そして、予選で敗退した時の悔しそうな表情が印象的でした。リーダーとしての意気込みはどうでしたか。【川村】練習は、皆が楽しくできる環境にしたいと思っていました。高校生の時にロボットの操作を担当していて、嫌々やるより楽しくやった方がチームとして相乗効果があったので、今回も「楽しく練習する」をモットーにしていました。後は、メンバーが一人で抱え込まないようにコミュニケーションを取ることを心がけていました。本戦では、長岡技術科学大学が1試合目で勝っていたので、勝てれば1勝1敗で並び、予選突破の可能性が出てくるので何としてでも勝ちたいと思っていました。ところが、残り数秒で負けてしまい、他大学との実力の差を目の当たりにしました。負けず嫌いな性格も相まって悔しさが表情に出てしまいましたね。 体育館での練習の様子 -藤野さんはF3RC(エフキューブロボットコンテスト)優勝のメンバーですが、何か違いを感じましたか。【藤野】まず、観客が多くて会場の雰囲気がF3RCとは全く違っていました。競技は点の取り合いになる試合形式なので、相手からのプレッシャーが凄いです。また、ロボットのレベルが全然違っていました。NHK学生ロボコンは投てき競技が多いのですが、F3RCは投げることはあまり無いので考え方を大きく変える必要がありました。F3RCでやった事と同じやり方では太刀打ちできないことを実感しました。中学生の頃からロボットを作り続けていますが、大会に出る度に段々と難易度が上がり、アイデアの出し方や違う考え方がある事を思い知らされています。2年生のうちに本戦を体験することができて、いろいろな課題を見つけられました。残りの2年間は課題解決に全力を注ぎたいです。 -岡本さんは学生生活最後の年につかんだ出場でしたが、どのような思いで大会に臨みましたか。【岡本】4年生にして初めて出場できたので「あぁ、やっとか」という思いでした。1年生の時は新型コロナがまん延し始めた時で、ロボコンプロジェクトに参加できたのは夏からでした。NHK学生ロボコンもプレゼン形式のオンライン開催でした。2年生の時は無観客で開催されましたが、出場校が通常時より絞られていて私たちは本戦には出場できませんでした。3年生の時は2次ビデオ審査で落ちてしまいました。今大会では、ロボットの性能を最大限活かした操縦を心がけました。設計者だからこそ、特性の理解から特長を活かしつつ、短所も補いながら操縦することを念頭に置いて挑みました。後は、大会を少しでも盛り上げられるようにと思っていました。チーム紹介のビデオに出演しているのですが、顧問の三井先生がストーリーを考えて、私がロボットにされました(笑)。撮影の時は川村君と先輩がいたのですが、何回もダメ出しされて、階段を落ちるシーンは先輩の演技指導を受けながら10テイクくらい撮りました。 https://www.youtube.com/watch?v=IeIpz_GShx4 NHK学生ロボコン2023 チーム紹介動画 -今回出場して得られたものは。【岡本】技術面で言えば、他大学のロボットを間近で観れたことです。他大学は独立ステアリングを用いていて、足回りが強化されていたので、私たちも導入しようと取り組み始めました。独立ステアリングは、操舵と駆動を別々のモーターで制御して、進行方向にタイヤの向きを揃えることができ、タイヤの駆動力すべてを移動に費やせるため高速移動が可能になります。試合の仕方では、他大学は迷わずリトライをしていたのが印象的でした。私たちは4年ぶりの出場で経験者が少なかったのでリトライをした方が良い状況でも、もう一機のロボットが動いていたらリトライを躊躇して行動が遅れることがありましたね。 【川村】大会の雰囲気を感じて、場慣れできたことが大きいです。前回出場したのが4年前で、大会の進行が分からず、他大学の人に「どうしたらいいんですか」とか質問して右往左往していましたが、今回出場したことで後輩たちに伝えていけます。また、SNSで他大学同士が交流している様子を見て、私たちも技術を向上させるためにもっと交流会に参加しないといけないと思うようになりました。これまで、他大学主催の交流会に参加させてもらっていましたが、今後は私たち主催の交流会を開催したいです。 【藤野】過去のNHK学生ロボコンや高専ロボコンの映像を結構見てきましたが、他大学のロボットを直に見て、もう今までとは違うレベルに進んでいることが身に染みて分かりました、今の自分たちの技術を使いまわしているだけでは駄目だなと。新しい事に挑戦しないと今使っている技術もいずれ古くなり、他大学との差がさらに開いてしまいます。これから私たちが勝つためには、他大学の先を行く考え方や技術が必要です。 -優勝を目指すために変えていきたいところは。【川村】アイデアをしっかり再現できるように技術力を向上させていきたいです。今はインターネットから色々な情報を得られる時代ですから、情報収集をして、アイデアどおりに加工できる技術を身に付けていきたいと思っています。 【藤野】設計、加工、制御の3つの班のうち、私が所属する制御班の強化が必要だと思っています。制御班は人が少ない上に、技術が進化し、覚えなくてはいけないことが莫大になってきています。センサーの扱い方やプログラムの仕方も以前より複雑になっていて、プログラミングの経験が無い人が学ぶには範囲が広すぎる状況になっています。だから、初心者にも分かりやすく教えて、後輩を育てたいです。また、今までのプログラムのデータを再利用できるようにマニュアルを残していきたいです。 【岡本】資料をしっかり残すことです。プログラミングも設計も、ちゃんと動くシステムや機構をデータとして残しておけば、後輩も「このデータを使えば絶対に動くんだ」と安心して設計できます。そうすればもっと精度の高いロボットを作れるようになっていきます。これからも私たちはNHK学生ロボコン優勝を目指して活動を続けます。ものつくり大学に入学したら、ぜひロボコンプロジェクトに参加してください! 関連リンク ・ロボコンはスポコンだ!優勝目指してひた走れ!② ~ピットクルー&大学院生編~・NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」WEBページ・情報メカトロニクス学科WEBページ・学生ロボコンWEBサイト

-

【埼玉学②】吉見百穴――異界への入り口

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 今回は、埼玉県比企郡吉見町にある古墳時代の末期(6世紀末~7世紀末)に造られたとされる吉見百穴を訪れ、その不思議な魅力に触れていきます。 埼玉の不思議なもの 古人の建造物は、石や土、木とは限りません。岩の壁面に穿たれた「穴」もあるからです。吉見百穴の存在を最初に私に教えてくれたのは、学研という出版社が刊行していた「まんがひみつシリーズ」でした。シリーズ発刊は1972年だから、ほぼ半世紀前になります。自然や社会について子供でも理解できる工夫を見ると、仕事は丁寧、文章は達意、じつに卓越したクラフツマンシップの発揮された本に仕上がっています。 思わずため息が出るくらい、よくできたシリーズでした。たとえば、「野球」「切手」「宇宙」「からだ」「昆虫」など子供にとっては何ともいえず心惹かれるテーマ。実に軽快な手さばきで、面白おかしく編み直していく。私もかつては編集の仕事をしていたのですが、大いに脱帽させられたものでした。 とくに気に入っていたのは、『日本のひみつ探検』(「学研まんがひみつシリーズ29」)です。今みたいにスマホもネットもなかったので、暇さえあれば目を落としました。ただめくるだけのときにもありました。各ページ欄外には一つずつ「豆知識」が配されて、それだけで心が揺らめくのです。日本の地殻変動の目覚ましい働きから、自然的造形や名所旧跡などをとても親しげに、子供に寄り添って示してくれる。鬼の洗濯板、琵琶湖、青木ヶ原樹海、天橋立など、神秘の予感に彩られた地名はたぶんこの本で知ったと思います。 子供の頃の愛読書 一つが吉見百穴です(確か本には「ひゃっけつ」とルビが振られていた記憶がありますが、「ひゃくあな」が一般的のようですね)。古代の旧跡が自分の住む埼玉県にあるというので、根拠なく湧いてきた誇らしい気持ちだけは覚えています。いつか訪れてみたいと思いました。ですが、埼玉県民を悩ませる複雑怪奇の鉄道事情も相まって、訪れることができずに今日に至ってしまいました。(余談となりますが、私の勤める行田市の大学から隣町・加須市の実家に行くのに、高崎線の吹上駅まで15分、一度大宮まで出て宇都宮線に乗り換えて栗橋まで約1時間、徒歩で15分と計90分かかります。ちなみに、同地点から新宿までとほぼ同じ時間です。あるいは所沢あたりに出ようと思ったら、東京より遠い) 百穴を訪ねてみた 鴻巣駅からバスが出ていることは聞いていました。初夏の汗ばむような暑い日、吉見百穴を訪ねてみました。とにかく長い荒川の橋を抜けていきます。対岸まで続く緑の農地を眺めるともなく眺めながら、表れては消える田野や林と心の中で対話していると、唐突に現れたのが吉見百穴でした。日本の昔から名勝や景勝と言われている地はたいていは素朴な演出が施されているのが常ですが、完全にむき出し、空に向かって露出しています。 異様な無数の穴は唐突に現れる 川一つ隔てた向こうの灰色の岩壁には、蜂の巣のように詰まった感じの穴が目に入る。現代でいうところのカプセルホテルを思わせるところがあります。異様な穴がある時代に突如として出現したのに、どのような事情があったのは、私にはわかりません。実は、この疑問はすでに『日本のひみつ探検』を読んだ頃から私の頭を占めていました。 穴の用途については二つのまったく異質の説が存在していました。一つは、コロボックルの住処とする住居説、もう一つは墓所説です。両説は、考えるほど不明瞭になる気がします。ある時代にこのような構造物の突如とした出現について、どのような詳細があったのか、私は知りません。というか、知りたくもない。かくも得体の知れない穴についての説明など、どんな本を読んでも、人から聞いても、とうてい自分を納得させる自信がないからです。 異様な300の目 私はひたすら穴ばかり凝視していました。私のごとき素人には見当もつかないながらも、何か理解を求めてやまぬ生き物のように私には感じられました。あるいは、近くを流れる川向こうの平地の動静を監視している諜報施設のようにも。いずれにしても、近代に汚染された頭脳では及ばない、神妙な調和が付随するのは間違いなく、いつまでも見ていても見飽きることがなかった。これが本当のところです。見ているうちになんだか見られているのはこちらのほうではないか、そんな不気味な感覚に支配されるのです。穴の中に入ってみました。入口は大人一人がやっと入れるくらい、ひんやりとしている。 穴の一つに入ってみる 岩の壁面に穿たれた穴は300を超えるという。百とは「数の多さ」を意味する寓意でしょう。現実はその寓意をはるかに上回っている。しかもただの穴と言っても、300以上の穴を硬い岩壁に穿つ作業が生半可でない以上、何らかの強い意志と固く結ばれていないわけがない。思いつきの気まぐれでないことは確かでしょう。 もちろんその意思が何なのか、どこに通じているのかは私にわかるはずもないのですが、その場に身を置いて私が抱いた勝手な印象は、「戦への備え」でした。いくつもの穿たれた穴から敵方の動静を虎視眈々と監視する「目」です。第二次大戦中、軍事施設が存在していました。現在は柵で仕切られていますが、いくつかの穴の奥は軍需工場に通じていたとのこと。埼玉県には桶川や所沢、戦時中の空を担う重要施設がいくつも設置されていました。時に人は土地に一種のにおいを感じることがあります。古代人の感じ取ったものと同系の土地に染み付くかすかな匂い。そして張り詰めた決死の思い――。これらの穴は一体どこにつながっているのでしょうか。 ここはかつて軍事施設だった。怖い profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

-

7月7日、図書館ランタンまつり–幻想的な灯りに心癒されて

7月7日、図書館ではクールアース・デイにちなみ、Co2削減を目的にスペースの一部をライトダウンしてランタンを灯す「ランタンまつり」が開催されました。図書館初となる「ランタンまつり」を企画し、ランタンや灯篭を手作りで準備した、図書館・メディア情報センターの細井まちこさんが、企画を考えたきっかけや想いを紹介します。 「みんなが地球を想う日」に 「図書館を舞台に何か新味のあることはできないか」--。そう考えていた折、11月頃、栃木県足利市の期間限定のライトアップを見る機会がありました。折しも地元行田市の毎月一回行っているライトアップイベントも目にしていて、こんなきれいなイベントを図書館でも開催できたらいいなと思いました。 2023年5月頃から密かに企画書をつくり、いつでも実施できるようスタンバイしていました。その甲斐あって、今回ようやく実現することができました。 「クールアース・デー」は、2008年のG8サミット(洞爺湖サミット)が日本で7月7日の七夕の日に開催されたことを機に定められています。この「みんなが地球を想う日」が胸に刺さり、7月7日に開催を決めました。コンセプトを「ライトアップだけど地球温暖化対策でライトダウン」これで進めようと決めました。 時間帯は、学生にあまり影響の出ない17~19時の2時間、初めての試みだったため、一部の箇所だけで消灯にしようと「IOT INFORMATION GALLERY」に決めました。 図書館でのランタンまつり ランプシェードを制作する 市販で販売している14個1セットになったものを購入。けれど、何かもの足りない。ものつくり大学なら何かしら手作りの物で演出できればと調べたところ、風船で作るランプシェードを見つけました。これなら作れるのではと、家で使用しなくなったかな用の書道用紙があったので、100円ショップの風船を使い、みようみまねで作り始めました。初めは、風船に薄めたボンドを塗り、書道用紙を直接貼り付けましたが、見事に失敗。用紙を直接貼ったため、風船にへばりつき、空気を抜いた時点で一緒にしぼんでしまいました。 ランプシェードをつくる 改めて研究したところ、最初の層を水で貼り付けてから、最後の層を水で薄めた糊をしみ込ませた和紙を貼る方法を見つけました。さっそく実践したところうまくいき、風船と書道用紙をきれいにはがすことができました。ここから好調に進めることができました。少しアレンジして、最初の層の後に水で薄めた糊をしみ込ませた毛糸を巻き、最後の層を貼るバージョンや最後の層の紙に花の絵や即席の俳句プリントのものを作り8個完成させました。 ほかにもプリント可能な書道用紙を友人からいただいたので、空のイラストや花などのイラストをプリントした用紙を丸めた灯篭を24個作りました。 幻想の時、いよいよ開催 7月7日、16時から電気を消して、図書館職員で提灯、ランプシェード、灯篭を飾り付けました。17時を待って、ライトアップし、いよいよランタンまつりの開催です。日が落ちていくにつれて、段々ときれいに浮かび上がってきました。閉館後の18時頃から癒しの音楽を流しました。音楽と相まって、幻想的な世界。学生と職員数名で酔いしれました。心癒される時間でした。 内心、どうなるだろうかと心配な点もありました。尊敬する人からいただいた言葉「失敗してこそ宝を見つけることができる。だから死ぬまでにたくさん失敗をしなさい」が心の支えとなってくれました。 秋から冬にまた開催したいと考えています。 職員、学生とともに 原稿図書館・メディア情報センター 細井 まちこ

-

【知・技の創造】木造住宅4号特例の縮小

木造の住宅設計における「4号特例」とは 私の研究室では建築物の構造設計を通じて物の仕組みや成り立ちを考える研究を行っています。皆さんは木造の住宅設計において「4号特例」という制度があるのをご存じでしょうか?4号特例について新築の設計を例に説明すると、建築基準法第6条1項4号で定める建築物を建築士が設計する場合、建築確認の際に構造耐力関係規定などの審査を省略できる制度の事です。つまり対象となる建築物を設計する際に一部の書類提出を省略できるため、建築士も施主が望まない限りは審査に不要な書類の作成は行ってきませんでした。ここで対象となる建築物とは住宅等の木造建築物で2階建て以下の建物、延べ面積が500㎡以下で建物高さが13mまたは軒の高さが9m以下の建物で、これらの建物については建築確認審査を簡略化するという規定が「4号特例」と呼ばれる制度です。 ただし、建築士の責任で基準法に適合させることが前提です。4号特例は1983年に法改正してできた制度で当時の4号建築物の着工件数は今の倍程度あり確認審査側の人手との兼ね合いで、設計業務の一部の範囲については建築士の判断に委ねようという経緯がありました。 その後、1998年の建築基準法改正による建築確認・検査の民営化等によって、建築確認審査の実施率が向上し続ける一方で、4号特例制度を活用した多数の住宅において不適切な設計・工事監理が行われ、構造強度不足が明らかになる事案が断続的に発生したことなどを受け、制度の見直しの必要性が検討されてきました。 4号特例の縮小と課題 そのような状況の中、地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、2050年までにカーボンニュートラルと呼ばれている脱炭素社会の実現に向けて国土交通省は建築物省エネ法と建築基準法を改正しました。2025年の全面施行に向け、段階的に政省令や告示などを定めていく予定で、その改正の中に「4号特例の縮小」と呼ばれる審査制度の見直し案が盛り込まれることになりました。改正後は4号の規定内容は新3号というものに引き継がれ特例となる対象は、平屋建て、床面積200㎡以下に範囲が縮小されます。 つまり2階建ての木造戸建て住宅は構造審査が必要になるという事です。これは建築業界にとっては大きな変化で建築士の業務量は増大し確認審査員の負担する審査件数も増大することで円滑な施工が実現できるのか懸念されています。木造住宅を手掛ける構造設計者の人数は、4号特例の縮小によって構造計算が必要になる住宅の物件数の増加に対して十分とは言えず、今後建設業界全体で木造住宅の構造計算を手掛けられる技術者を育てていく必要があります。もちろん4号特例の縮小は住宅を建てる施主側にとっては大きな安心につながります。より構造計画を重視した設計が求められることになり構造設計者の役割が重要になってきます。 私の研究室でも建築構造の基礎を学び構造設計の分野で活躍できる人材を社会に送り出していきたいと思っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年7月7日)掲載 Profile 間藤 早太(まとう・はやた) 建設学科教授日本大学理工学部建築学科卒業。1級建築士・構造設計1級建築士。金箱構造設計事務所を経て間藤構造設計事務所を設立。2022年より現職。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

創造しいモノ・ガタリ 04 ~私の原動力-「誰も想像していなかったもの」をつくりたい~

教養教育センターの井坂康志教授が、ものつくり大学の教員に、教育や研究にのめりこむきっかけとなったヒト・モノ・コトについてインタビュー。今回は、的場やすし客員教授に伺いました。 Profile 的場 やすし(まとば やすし)的場ラボ(個人事業主)主宰信州大学理学部生物学科卒業後、本田技術研究所における自動車材料研究、認知症高齢者介護施設運営に理事として参画等を経て現在は、ものつくり大学客員教授、お茶の水女子大学学部教育研究協力員。仮想世界と実物体を融合した新しいインターフェースを研究中。これまでに、ACM SIGGRAPH Art Gallery(2000、2007)、Emerging Technologies(2011、2012、2013年)や、Ars Electronica(1999年)への作品出展をはじめ、デジタルコンテンツグランプリ アート部門インタラクティブ賞(2001年)、アジアデジタルアート大賞展 インタラクティブアート部門優秀賞(2012、2013年)、Laval Virtual Awards 部門賞(2011、2012、2013年)グランプリ(2013年)、CEDEC インタラクティブ賞(2017年)、経済産業省 Innovative Technologies 特別賞(2013、2017年)、テレビ東京 WBS トレンドたまご年間大賞(2013、2017年)他受賞 先生の研究の原点はどのようなものだったのでしょうか。 子どもの頃からアイディアを考えるのが好きでした。優れたアイディアを見るのも大好きで、小さい頃に初めてトイレットペーパーをワンタッチで交換できる機構を見たときに、ものすごく感動した記憶があります(それまでは伸縮する棒で固定する、面倒くさい機構しか知らなかったので)。小さい頃から面倒くさがりで、常に「楽をしたい」と思っていたので「苦労して行っていた作業がアイディアひとつで楽になる」というのは非常に素晴らしいことだと考えていました。大学時代は信州大学理学部の生物学科に在籍し、蚕のさなぎの休眠時の呼吸について研究していました。卒業後は、バイク好きだったこともあり、本田技術研究所で材料関係の研究職に就いて、内装材の研究開発などに従事していましたが、20代の後半に違うことをしたいと思って研究所を辞めて、介護施設の運営に関わる仕事などを行ってきました。このころから「HCI」(ヒューマンコンピュータインタラクション)分野に興味を持ち、メディアアート作品の制作を始めました。ものつくり大学との出会いは2008年、修士課程入学を機としています。ずっとものをつくるのは好きだったので木工などは得意でしたが、金属加工などはわからないことが多かったので、菅谷諭先生のもとで取り組みました。2009年の大学祭の「ものつくりコンペ」に「シャボン玉 空気砲」という作品を出展して優勝したこともあります。ものつくり大学を卒業した後、電気通信大学の博士課程に籍を置き、約8年インターフェースの研究を続けました。 2009年ものつくりコンペ優勝作品「シャボン玉 空気砲」 現在先生は流動床で知られていますね。きっかけを教えてください。 流動床という現象は古くから様々な産業で使われてきましたが、一般にはほとんど知られていませんでした。私は流動床と仕事の上で直接の関係があったわけではありません。そのおもしろさを見つけることができたのは半ば偶然の出合いであり、非常に幸運だったと感じています。きっかけは、ある日 YouTube で流動床焼却炉の動画を目にしたことです。それを見ていた時、「普通の状態では、その上を歩くことのできる砂が、スイッチを入れると液状化して、中で泳げるようになる」という世界初の装置が作れると思いました。そしてこれをインターフェースとして、面白いエンターテイメントシステムが絶対作れると確信したわけです。このアイディアが始まりでした。そして2016年に「流動床インターフェース」を作ったのですが、作ってみたら液状化した砂の感触が想像以上に面白くてびっくりしました。 それまでもいろいろなディスプレイを作ってこられたのですね。その話を伺えますか。 2011年に制作した「スプラッシュディスプレイ(SplashDisplay)」があります。たとえば、通常のテレビや映画では爆発のシーンが映っても実際に画面上で物理的に物体が飛び散る現象が起きるわけではありませんが、物理的な物体の移動を伴うことで、リアルに爆発したように見えるディスプレイを実現しました。底面120センチ×90センチ、深さ30センチの容器を発砲ビーズで満たし、上方に設置したプロジェクターからビーズの表面へ映像を投影して水平型のディスプレイを構成します。容器の底は網状になっており、その下に多数の送風機または移動できる送風機を設置して、投影される爆発の映像に合わせて送風機を作動させ、風によってビーズを上方に吹き飛ばします。このため、ユーザーからはディスプレイ表面にリアルな爆発が発生したように見えるのです。この作品は、2012年の SIGGRAPH(北米で行われるCGやインタラクション技術などを扱う世界最大の学会)における発表、2012年の Laval Virtual Award(フランスで行われる世界最大の VR・3Dなどのコンテスト)における「3D Games and Entertainment 賞」の受賞、アジアデジタルアート大賞優秀賞受賞などでの発表の機会に加えて、国内外50か所以上の美術館などでの展示を行い、好評を博することができました。もう一つ、「アクアトップ ディスプレイ(Aquatop Display」は、お風呂の水面をタッチパネルディスプレイにしたものです。お風呂に入浴剤を入れて真っ白にした状態で、上からプロジェクターで映像を投影することで水面をディスプレイにします。さらに「キネクト」という特殊なセンサーカメラで、水面にタッチした指や、水の中から水面上へ突き出した指の位置を検出することで、お風呂の水面がタッチパネル付きディスプレイになるという作品です。フランスで開催された Laval Virtual 2013 でのグランプリ受賞や、WBS 2013 トレンドたまご年間大賞 他、数々の賞を受賞することができました。 その他にも触ると痛いタッチパネルディスプレイ「Biri-Biri」や、生きた魚のディスプレイ「ChatFish」、水の滝のディスプレイ「AquaFall Display」他を作っています。 スプラッシュディスプレイ アクアトップ ディスプレイ 流動床に戻りますが、どのようにして世に出していったのでしょうか。 「流動床インターフェース」を制作したのは2016年ですが、発表で最も早いものは、2017年3月3日明治大学で行われた、情報処理学会主催のシンポジウム「インタラクション2017」でのデモ発表ですね。このシンポジウムには多数の HCI 研究者が参加していたのですが、流動床について知識を持っている来場者はほとんどいないことがわかりました。デモ発表では、HCI 研究者から大きな驚きと興味をもって迎えられ、一般参加者の投票で選ばれる賞とプログラム委員で決定する賞の2つのデモ賞を受賞することができました。得票数は「断トツ」ということでした。テレビや新聞にもこれまでに40回以上取り上げられています。2017年3月17日テレビ東京の「ワールドビジネスサテライト」というニュース番組の「トレンドたまご」コーナーで、最初に取り上げてもらいました。スタジオの方々には「流動床による砂の液状化や HMD を使ったVR」のハイテクな要素と「人間の手を介して実現されるアナログな演出」のローテクの要素のギャップに、ユニークな印象を持っていただけたようです。同年12月に「2017トレンドたまご年間大賞」を受賞しています。これまでに何度も大学外で展示を行っていますが、ほとんどの人が水のように変化する砂に初めて接することで、驚き、歓声を上げていました。また流動化した砂に腕を入れてかき混ぜる体験は、水のようになめらかなのに濡れることがない何とも言えない不思議な感覚で、「気持ちが良い」「目を閉じれば水」「癒される」「家に欲しい」という意見が多く聞かれました。流動床を世に出すにあたっては、ものつくり大学の菅谷諭先生のご尽力に触れないわけにはいきません。菅谷先生は砂1トンを必要とする本装置のために、学内に場所を提供してくださいました。また、特許取得にあたっても、菅谷先生はお知り合いの弁理士の紹介等、特許取得を後押ししてくださいました。 初期の流動床インターフェース テレビ収録の様子 他に印象に残っているものは。 幕張メッセ及び ZOZO マリンスタジアムで開催されたロックフェスティバル「SUMMER SONIC 2017」(2017年8月19~20日)にて、江崎グリコ社ブース内の体験型アトラクション「なめらカヌー」の流動床部分を制作し、展示を行いました。江崎グリコ社は毎年、同社のアイス製品「パピコ」のなめらかさを表現する趣旨のアトラクションを展示しています。2017年は「なめらかに流動化した砂の上でパピコの形をしたカヌーに乗り、複数の小型バスケットゴールに投げ入れる」という競技の要素を持った展示を行うことになり、これまでにない大規模な装置を製作しました(4メートル×3メートル、深さ30センチ、砂を約5トン使用)。カヌーはパピコをそのまま大きくした形状にしたため、胴体が円筒状となり、底が丸く非常に不安定で転覆しやすい状態になってしまいました。このため、砂の中に隠れて見えないように、底からワイヤーを伸ばしてカヌーにつなげ、傾く角度に制限をつけて転覆しない構造にしました。来場者は、乗り込むまでは安定しているのですが、その後のスイッチ操作で砂が突如液状化し、不安定な状態になるアトラクションに、新鮮な驚きを感じてくれたようです。 最後に、ものつくり大学の学生にメッセージをお願いします。 私にとって創造の原動力になっているのは、「今まで誰も想像していなかったアイディアを考え、新しくてすごい物を作りたい」という思いでした。これまで、思いついたアイディアをいろいろな場で提案してきました。ただ、変わった発想のアイディアって認めてもらえないことが多いですね。特に日本ではそうなのかもしれません。将来、学生の皆さんが提案したアイディアが周りの人から認められない、ということがあるかもしれません。でも、めげないでください。よくあることです。実は、私が今まで作ってきた研究作品の中で、もっとも優れたアイディアだと自分で思うのは「信号機カメラ」と「ツイドア」という作品です。「信号機カメラ」は全盲の方に歩行者用信号機の色を音声で伝えるスマホアプリで、「ツイドア」は認知症高齢者の徘徊の発生をツイッターを利用して写真付きで伝える装置です。「福祉関係だから良い」という訳ではなく、アイディアのシンプルさや効果など、総合的に考えて今までの作品の中でダントツに良いと思っています。しかしこの2つとも今までの学会発表やテレビでの紹介では(自分では不思議に思うのですが)ほとんど評価されていません。評価基準が人とずれているのかも…とも思いますが。電気通信大学時代に開発した「アクアトップ ディスプレイ」も、大学でこのアイディアを私が最初に提案したときの周りの反応は「お風呂はそういうことをするところじゃないでしょ」といったように芳しくないもので、共同研究者を探すのも苦労するほどでした。しかし、実際に開発すると高い評価を受け、数々の賞を受賞しました。流動床インターフェースも開発当初、都内にある知り合いの大学の研究室に共同研究を持ちかけたものの、共同研究には至らなかった経緯があります。もしも、おもしろいアイディアを思いついたけれど他人から評価されなかったときは、説明がうまく出来ていないのかもしれません(本当におもしろくないという可能性もありますが…)。そんなときは試作品を作って見せると、理解してもらえることも多いです。ものつくり大学は機材が充実しているし、すぐれた技術を持つ先生方からアドバイスをもらえます。アイディアがあればどんどん実現させることができる環境があるので、ものつくり大学の学生の皆さんにも、どんどんおもしろいものを作り出してほしいと思っています。モチベーションは何でもいいと思います。私の場合、流動床が世の中の関心を集めたこともあって、テレビ取材を多く受けました。たくさんの芸能人に会うこともできました。そのような動機でもいいと思います。また、おもしろいものをおもしろいと思える感性も大切だと思います。他人の意見に左右されず、感性を磨きましょう。おもしろいものを作るためにはアイディアをたくさん考え、たくさん試して、たくさん失敗することも大事だと思います。たくさん失敗を経験することで「失敗しない作り方」がわかってきます。ぜひどんどん挑戦して、優れたアイディアを世の中に出してほしいと願っています。 取材・原稿井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 関連リンク ・的場やすし YouTubeチャンネル

-

【知・技の創造】広い視点での英語学習

英語とものづくりの類似点 英語を習得するには、ただ語彙や文法を多く知っているのみでは不十分である。「材料」としての語彙知識をもとに適切なものを選び、文法という「設計図」に従い、「組み立て」、場面や相手との関係で適切に使う(「取扱説明書」)ことが必要で、ある意味「ものづくり」と類似点がある。また、異文化理解や使う人の文化的価値観(「背景知識」)を知ることが円滑なコミュニケーション上必要になる。そのためには、様々な英語の様相を知ることが重要である。 言葉は変化する 大学で英語の授業を担当しているが、自身は「英語そのもの」の専門家、つまり通訳や翻訳者ではなく、大学院で「英語学(言語学を英語を対象に研究)」専門で、研究という立場から英語を見てきた。帰りのバスの時間待ちで入った大学の図書館で出会った「英語学概論」という1冊の本にとても興味を持ち影響を受けたのが始まりで、研究の道に入り今に至っている。 日本語に古典があるように、「古英語から現代英語」への変遷がある。5世紀にイギリスへ移住したアングロサクソン人の支配、そしてバイキングの侵略やノルマン征服などの歴史的出来事に影響され語彙が変わり、さらに「大母音推移」という中英語~近代英語にかけて起こった母音を中心とする音の変化により、後世で私たちが英語学習で苦労する「綴り文字と音のずれ」にも歴史があることが分かる。ことばは生きており、変化している。 多くの言語は共通の「祖語(インドヨーロッパ語族)」が起源でさまざまに派生し分化した。英語はその中で「ゲルマン語派」である。同属のドイツ語話者はオランダ語が親戚あるいは方言のように構造や語彙が似ており覚えやすい。日本語はこの語族には含まれず(その起源についてはいろんな説がある)構造から全く異なることから、日本語話者が英語を学ぶことに難しい部分が存在する。世界の言語は数千もあると言われているが、消滅したあるいは消滅の危機にある言語もある。言葉は、変化するものであり、若者言葉や「はやりの」言葉の中にも、徐々に定着し、文法化され、辞書に載るものも出てくる。このように英語の歴史の一部を見てみるだけでも、英語が奥深いものであることがわかる。 言語を学ぶために必要なもの 英語を学ぶには、英文法・表現の習得のみではなく、その背景にあることを総体的に知ることも重要である。日本語と比較すると、英語は「発想の仕方、物の見方などの世界観」が日本語とは異なる部分があり、異分野の人との円滑なコミュニケーションを行う上で、言葉のみでなく文化や社会を知ることも必要となる。本学の学生が将来、企業でさまざまな背景や価値観を持った人たちと働き、英語圏の英語とは異なる「さまざまな英語」を共通としてコミュニケーションを取る機会も出てくると思われる。いかに相手を理解し「英語というコミュニケーションツール」を用い意思疎通するのかが重要となる。そのため、「正しい文法知識」ということだけではなく、「異なった考え方や文化を持つ相手を理解し積極的に相手とコミュニケーションをとる態度」が重要である。授業では、これまで学び研究してきたことに基づき、広い視点で英語を学べる場を提供していきたいと考える。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年6月2日号)掲載 Profile 土井 香乙里(どい・かおり) 教養教育センター講師富山大学大学院・大阪大学大学院・早稲田大学大学院などで学び、早稲田大学人間科学学術院(人間情報科学科)助手などを経て、現職。専門は、言語学・応用言語学。 関連リンク ・教養教育センター 英語教育・コミュニケーション研究室(土井研究室)・教養教育センターWEBページ

-

【大学院生による研究紹介】高出力機構(SDV)リカンベント自転車の研究

本学では学部4年次と大学院2年次から本格的に研究が始まります。この研究は、担当指導教員と共に研究テーマを選定し、企画・設計・制作・検査・評価までの一連の作業を行います。 今回は、佐藤正承さん(大学院1年生・佐久田研究室)が、集大成となる自身の研究を紹介します。 はじめに 私は、高校生の頃から自転車に関する研究を行いたいという思いがあり、学部の卒業研究のテーマとして取り上げ、大学院生になった現在も研究を続けています。今回はその一部を私の持論とともにご紹介させていただきます。 今では身近な移動手段として幅広い層から利用されている自転車ですが、自転車の歴史は浅く200年という短い歳月の中で様々な変化を遂げ、今の自転車が存在しています。世界には推定10億台以上の自転車がありますが、その多くは東南アジアに集中しています。さらに、欧米諸国でも地球環境の配慮や健康の面からも自転車の利用度は増加傾向にあります。しかし、従来型自転車の駆動機構では単純で生産しやすいということに重きを置いた構造であり、人間からの動力を最大限に発揮する機構とは言えません。また、楽に短時間で通勤通学をサポートする乗り物として電動アシスト自転車もありますが、価格が高くモーターによる駆動が環境面で問題視されています。 現在、皆さんにはあまり聞きなじみのない「SDVリカンベント自転車」という高出力自転車の研究を行っています。この研究では、従来型自転車と比べて最大で1.8倍の出力を実現することが可能であり、将来的には従来型機構の代替となる可能性を秘めています。以前も2人の先輩が研究され、私が引き継いで3代目になりました。私は、さらなる効率化を追求するために研究を進めています。この高出力自転車ですが、元々は産業技術総合研究所(以下、産総研)とオーテック有限会社で共同研究が行われていましたが、産総研での研究が終了した後に、私が所属する精密機械システム研究室(佐久田研究室)が研究の継承と発展のために購入しました。 SDVリカンベント自転車とは? 高出力機構「SDV」は、産総研とオーテックの共同研究で開発されました。SDVはSuper da Vinci Vehicle の略で世界的に有名な画家 Leonardo da Vinci(レオナルド・ダ・ヴィンチ) が描いたとされるデッサンにあやかり名付けられ、SDVや高出力自転車と呼ばれています。もし、デッサンが事実であるとすれば、その起源は15世紀末まで遡ることができ「現在の自転車に革命をもたらす可能性がある」という夢と希望に満ち溢れた自転車を研究していることになります。 Leonardo da Vinci が描いたとされるデッサン リカンベント自転車とは、オランダ語で寝そべりながら運転する自転車の事で、空気抵抗が少ない事から世界一速い手動2輪と言われています。このリカンベントタイプでは、カナダ出身のTodd・Reichert(トッド・ライヘルト)氏が自転車の世界最速記録である144km/hを達成したとしても知られている乗り物です。そのためSDVリカンベント自転車は。SDV(高出力)の機構とリカンベント自転車(世界一速い自転車)を組み合わせて制作された自転車なので、実走しても体感できるほど未来の自転車(ロマン仕様)です。今後、この自転車を使用して世界最速に挑む人が現れるかもしれません。 高出力機構SDVリカンベント自転車 SDV型駆動(長円運動)と従来型駆動(真円運動)の違い <SDV型(例:高出力自転車)の場合> ・スプロケット:上下左右に2枚のスプロケット(歯車)合計4枚仕様・回転方法:チェーンを直接引っ張り回転させる・形状:精密な形状・長円:人間が得意とされる駆動方式・価格:髙い SDVの特徴・SDVは人間が得意とされる上から下へ蹴る力を効率的に力に変換することができる・長円状のチェーンにペダルを直結し、長い直線部分で人間の蹴る力を駆動力に変換できるためパワーロスが少なく大きな力を得ることができる。 <従来型(例:ママチャリ)の場合> ・スプロケット:片側に1枚のスプロケット・回転方法:クランク(歯車)本体を回転させる・形状:生産しやすい形状・真円:真円なため力が伝わりにくい・価格:安い 従来型の特徴・踏みやすく、ペダリング(漕ぐ動作)が安定しているため、上り坂や低速時にも力が入りやすい・形状が円形で加工が容易であるため、コストが低いのも特徴 SDV 従来型 従来型が最適な機構ではない理由 従来型とは、この場ではシティサイクル(ママチャリ)などに装備されている真円形状の事を指し、真円の形状では人間が得意とされる踏み込み力(人間が地面を蹴る動作すなわち直線距離)が少なく、パワーが伝わりにくい傾向にあります。一方で、円運動の特性を考慮し、効率的なパワー発生を実現するために、楕円形状の機構が販売されています。しかし、従来型と楕円形状でのパワーの差は0.1倍程度であまり効果が期待できません。私も時折、楕円形状を使用していますが、体感できる程の変化は感じられませんでした(回転効率が上昇するためやや速くなる程度です)。しかし、これらのことを踏まえて開発されたのがSDVという機構です。SDVは2枚のスプロケット(歯車)を横に並べて配置することによって、直線距離を長くすることで人間が得意とされる踏み込み力を高い値で維持しながら自転車に伝えることが可能になりました。詳細はこの場では触れませんが、産総研の報告によると、最適な運動形態はややS字状であるとの結果が出ており、それを基にこの装置が開発されました。 今後の課題 ・登坂時には、電動アシスト自転車のように楽に坂道を上ることができないため、この課題に対して解決策を模索する必要がある。・SDVの価格は従来の機構に比べて高いため、低価格での提供を実現することを目指す必要がある。・構造が複雑でメンテナンスが困難なため、メンテナンス性を考慮した改良が必要である。・更なる多様化(現在では自転車に採用されているが、手漕ぎ自転車やスワンボートに対応可能にする) おわりに 現在、市場で販売されている自転車の大半は従来型(真円)の駆動方式を採用した言わば、非効率的な自転車が販売されています。一部では「自転車は二酸化炭素を排出しないエコな乗り物だ」などと言われていますが、エコな乗り物であっても用途によってはエコな乗り物ではないと私は考えています。自転車は走行中に二酸化炭素を排出しないだけではなく、維持費が安価であるという利点もありますが、自動車やバイクと比べ継続的に使用することが難しいことや製造工程でのコスト面が問題点として挙げられます。 また、通勤通学を短時間かつ楽に実現するために、電動アシスト自転車が広く普及していますが、モーターを動かすためのバッテリーは火力発電(2021年時点で化石燃料による火力発電が72.9%)から賄われた電気が利用されています。さらに、国によっては廃棄されるバッテリーの数が急激に増えており、リサイクル率の低いバッテリーが環境問題に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため私個人としては、このような背景を考慮すると電動アシスト自転車の魅力を十分に感じることができません。まだ、経験が浅いため一概に否定しませんが、単純に「疲れたくないから」や「短時間で移動したいから」と言った安直な考えではなく、本当に自分自身のライフスタイルに適合するかどうかを慎重に考えるべきだと思います。 そのための戦略転換として、SDVの研究を行っています。前任者から研究を行っている高出力機構SDVはモーターに頼らず、人力だけで最大1.8倍の出力を実現することができます。この「人力だけで1.8倍」という点が魅力的ですし、さらにその名称は「Leonardo da Vinciが描いたとされるデッサン」を基に名付けられたという点から、技術者の世界観や遊び心、ユーモアなセンスが感じられます。高出力機構SDVの研究を進めることで、温室効果ガスや二酸化炭素の排出削減など、環境問題に対して有効な移動手段になる可能性があります。SDVの機構は環境にやさしく、持続可能な移動手段としての役割を果たすことが期待されます。 「この機構は未完成だが、その潜在能力から見れば未完の大器であると言える」。これからも高出力機構SDVリカンベント自転車の研究を進め、身近な場所で利用できる機構を目指します。そして、従来の機構よりもエコで高効率な自転車を提供し、社会に貢献したいと考えています。 あとがき 最後までこの文章をお読みいただきありがとうございました。楽しんでいただけましたか?少しでも高出力機構SDVリカンベント自転車の魅力が伝われば幸いです。ものつくり大学では、「ものつくり魂」を基盤に、ものづくりに直結する実技・実務教育を学び、一流の「テクノロジスト」を目指しています。学生の中には大学で初めて工作機械に触れた学生も多く、私もその一人です。ですが、企業の最前線で活躍してきた教職員の方々のサポートもあり、学生たちは充実した学びを受けることができます。また、研究分野では産業界で求められる課題・問題意識に取り組んでいます。 最後に、この記事を通じてものづくりに対する情熱や研究への取り組みを感じていただけたら幸いです。お忙しい中、最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。これからも、ものづくりの世界でさらなる成長を追求し、社会に貢献していくことを目指します。 原稿ものつくり学研究科1年 佐藤 正承(さとう まさよし) 関連リンク ・情報メカトロニクス学科 精密機械システム研究室(佐久田研究室)・ものつくり学研究科WEBページ

投稿ナビゲーション

-

建設学科の女子学生が、建設(土木建築)現場の最前線で働く女性技術者のリアルを『見る』・『聴く』

2023年10月20日、若築建設株式会社(本社目黒区)主催の女性技術者志望者対象の「工事現場見学会及び座談会」に、本学から、建設業に興味のある建設学科3年の女子学生5名が参加しました。この企画は、参加した女子学生が工事現場や女性技術者について理解を深め、建設業の魅力に触れることで、進路選択の一助になることを目的としています。本学では、長期インターンシップや企業訪問等の多様なキャリア支援施策を実施していますが、女性による女性のための女性だけのユニークな企画参加はおそらく初めて。参加した女子学生5名のリアルな感想を伺いました。 一瞬で打ち解けた若き女性技術者の明るさと元気さ 会場となったのは東京都葛飾区の新中川護岸耐震補強工事の現場。本事業は、東京都の女性活躍モデル工事となっているものです。まず若築建設から女性技術者9名の自己紹介があり、続いて4班に分かれた本学の女子学生がそれぞれ自己紹介を行いました。その後、全体スケジュールの説明があり、「女性技術者の目線から見た現場の現況や魅力を見て、今後の進路選択に役立ててほしい」と本日の目的を強調されました。学生たちは明るく元気な女性技術者の皆さんから積極的に話しかけていただきました。遠藤 夢さん(澤本研究室)は「女性技術者の皆さんが初対面の人同士でもフレンドリーでした」と第一印象について話してくれました。次に、いよいよリアルな工事現場見学に移動。現在進めている施工場所の長さは約150メートル。その移動の途中、学生たちは、気さくに説明をされる女性技術者に触れ、「現場で働く人に対して怖いイメージをもっていたけれど、実際は優しかったです」と河田 さゆりさん(田尻研究室)はイメージと現実の姿の違いを感じたようです。工事中の現場では、この工事の責任者である女性の監理技術者が「現在進行中の護岸工事は階段状に削ったところに新しい土を入れ、地滑りが起こらないように転圧(固める)をしています」と説明してくださいました。その姿を見たタマン・プナムさん(澤本研究室)は「現場に女子の監理技術者がいるのは面白い」と興味を持ちました。学生たちはフェンス越しに護岸の工事現場の様子を見て、メモを取ったり、女性技術者から具体的な説明を聞いたりするなどして現場でどのような工事を行っているのかを体感していました。説明してもらっていたカルキ・メヌカさん(澤本研究室)とプナムさんは「現場で働く女性技術者の方に、優しく、いろいろ教えてもらえて、とても勉強になりました」と話していました。 また工事現場での女性への配慮の一つとして、設置された仮設トイレや休憩所も見学しました。気になる仮設トイレは臭いを極力抑えるコーティングがされていることや休憩所では、電子レンジやWi-Fiが完備されている話などを伺いました。学生たちは現場でどのようにトイレを使用したり、休憩したりするかといったことにも関心もあり、工事現場の環境改善が進んでいることを実感しました。晴天でしたが、風が強めの見学であったため、女性技術者から現場の仕事は天候に左右される仕事でもある事情をお聞きし、現場の実情を知り、「現場を見られてよい経験になりました」と遠藤さん。また、工事現場見学を通し「現場のイメージが変わり、若い方も働いていて、働きやすい環境だと感じました」と河田さんは話してくれました。今回の工事現場見学では、日頃見聞きできない工事の進行状況や女性技術者がどんな環境でどのように仕事をしているのか直接教えていただきました。今回の工事現場見学を通して感じ、学んだことを他の学生とも情報共有し、本学での学習に活かすとともに建設業界の内情について理解を深めていってくれることを期待します。 4班それぞれに笑顔があふれた座談会 遠藤 夢さん 1班の遠藤さんは、監理技術者含む入社1年目と2年目の女性技術者3名との座談会。用意されたプロフィールを見ながらの現場での仕事の話になり、「女性技術者でも夜勤はあるけれど『滑走路から見る東京の夜景』や『早朝の富士山』は格別」といった現場あるある的なお話をしてくださいました。女性技術者と男性技術者の違いに関心があった遠藤さんは座談会で「現場で働く技術者は資格もある人もいれば、そうでない人もいて、男女に優劣はなく、その人次第ということを知りました」と話してくれました。 2班の金子 歩南さん(澤本研究室)は、入社8年目と1年目の2名の女性技術者との座談会。入社した経緯や自社の良いところについて熱弁してくださったお2人。話を聞いた金子さんは「土木・建築の技術者に進もうとする人は『インターンシップ』がきっかけだったり、土木や建築が元々好きだったりする人がいることを知りました」と。また、土木・建築の技術者にとってどんなことが大変だったかを知りたかった金子さんは「入社当初は、土木・建築の技術者としてなかなか実力が認められなかったけれど、経験を積んで、実績を見てもらったり、さまざまな立場の方との話をしたりして分かってもらえるようになった」という体験談を聞けたそうです。 3班のプナムさんとメヌカさんは、中途入社した4年目と8年目の2名とスリランカ出身で入社2年目の計3名の女性技術者との座談会。さまざまな経歴をもつ女性技術者たちからキャリアの活かし方について具体的なお話が聞けました。また、留学生である学生2人は外国人の女性技術者の働き方や文化の違いの対応について関心が高く、働く上で文化的な違いをどうやって理解し、日本の働き方に合わせるかを熱心に聞いていました。日本でアルバイトをしているからこそ同じ外国人として働く上での大変さについて共感も生まれていました。 タマン・プナムさん カルキ・メヌカさん さらに、日本企業と海外企業の仕事の進み具合の違いといった国際的な話も展開されていました。プナムさんは「スリランカ出身の方の話がためになりました。また、海外プロジェクトに参加したら、その経験が身につき、自分自身の実力になることを知りました」と。メヌカさんは「入社前に資格取得が必要ではないかと考えていましたが、土木・建築の分野の資格は入社してからでも大丈夫だと聞いて安心しました」と話してくれました。 4班の河田さんは、入社1年目と6年目の2名の女性技術者との座談会。日常生活について話を聞いたり、女性技術者が設計したものを直接タブレットで見せてもらったり、働く上で必要なことを伺いました。リアルな女性技術者の話を聞いた河田さんは「就職活動するにあたり、立派な志望理由が必要だと思っていましたが、『さまざまな角度や観点から考えてもいいんだ』といったことを考える良い機会になりました」と話してくれました。 視野を広げた貴重な体験 今回の座談会では、学生たちが若築建設の女性技術者の皆さんからさまざまな体験やアドバイスを聞くことができました。金子さんは「他の会社を見学した際、現場で働くのは男性が中心でしたが、今日は年齢が近い女性技術者にお会いできて、話が聞けてよかったです」と他の会社見学とは違った体験ができたと話してくれました。現場で働く女性技術者の年齢が近い方も多かったため親近感もわき、自分事して考えることができ、大きく印象が変わったようです。 金子 歩南さん また、今後の進路選択に当たり、若築建設のような建設会社を選択肢に入れたい思いが生まれたり、視野を広げたものの見方について学ぶ機会になったりと貴重な時間になりました。プナムさんは「女性技術者の皆さんの経験をお聞きし、皆さんがどれだけ頑張っているかを知り、私も頑張り、このような職業に就きたいと思いました」と熱い思いを語ってくれました。メヌカさんは「若築建設では英語も磨けると聞き、とても興味を持ちました」と意欲をわかせていました。最後に澤本武博教授(建設学科)からは、先生自身が若築建設の勤務経験があったことや卒業生が働いていることなどを踏まえ「今日の経験を今後の学生生活や就職活動に活かしてほしい」というお話をしてくださいました。そして女性技術者の皆さんからは熱いエールを送っていただき、座談会の幕を閉じました。工事現場見学会や座談会の進行を行っていただき、また熱心に説明をしてくださった若築建設の女性技術者の皆さまには心より感謝申し上げます。 参加者/1班:遠藤 夢 さん(建設学科3年、澤本研究室)2班:金子 歩南 さん(建設学科3年、澤本研究室)3班:カルキ・メヌカ さん(建設学科3年、澤本研究室)3班:タマン・プナム さん(建設学科3年、澤本研究室)4班:河田 さゆり さん(建設学科3年、田尻研究室) 関連リンク ・建設学科WEBページ・澤本研究室WEBサイト・田尻研究室WEBサイト・若築建設株式会社WEBサイト

-

【知・技の創造】地域活性化は子どもたちから

地域を担うのは誰? 郊外や地方で人口が減少する中で、地域の活力や賑わいを維持するためには、少ない人口でも生産性を上げる新たな産業の創出や観光の振興などが考えられますが、そこに住まう「人」が必要不可欠です。そのため、いずれの地域も「人」を確保するために、移住・定住の促進や、地域外に居住されていても地域とかかわりを持ってもらえる関係人口を増やすことに力を入れています。 このように人口の減少局面では「地域の外の人」に目がいきがちですが、もっと身近なところに頼もしいヒューマンリソースがあります。 地域の子どもたち 地域の子どもたちは、私立学校を除けば、お互いに同じ地域の中で同じ小学校や中学校に通学することが多く、比較的近隣に居住して親密な人間関係の基礎を築いていく傾向にあります。しかしながら高校生や大学生になると、地域外への通学や活動の場面も多くなり、そのまま就職することでネットワークは広がりますが、地域へのかかわりは少なくなる傾向にあります。 このような、子どもたちの成長過程で広がるネットワークの中に、なかでも地域に根差した生活を送る小学生・中学生の時期に、もっと積極的に地域のまちづくりや課題解決への意識や行動につながる組織をつくることができれば、中長期的な人材確保につながるのではないかと考えています。 地域へのかかわりを維持 私たちの研究室では、地域の小学校と中学校をまたいで、子どもたちによって組織された「子どもまちづくり協議会」の試験的な設置を提唱しており、ある自治体において実際に取り組みを始めています。協議会というカタい表現はあくまで組織の趣旨や活動を理解してもらうための仮称で、覚えやすく親しみやすい名称をみんなで考えればよいと考えています。 この組織の大きな目的は、小学校・中学校の子どもたちにまちづくりや地域の課題を解決してもらう当事者の一員になってもらうことです。 もちろん、子どもたちだけでは難しい場面も多いと思われますので、大学をはじめ有志のオトナも適切なサポートを行います。組織の中には複数のチームがあり、学年単位といった横割りではなく小学生・中学生の区別なく学年も超えた混成チームを編成し、自分たちで決めたテーマに取り組んだり、ほかのチームと協力することで年齢の枠を超えたつながりをつくります。 このチームは学年が上がっても、卒業しても、地域を離れても可能な限り維持に努めます。成果は議会などに提言や報告することも考えられます。 緩やかだけど強力な応援団 このようなネットワークの中の組織から、たとえ数名でも地域に残って活躍したり、Uターンしたり、地域に居住していなくても興味を持ち続けて外からの力でまちづくりや地域課題の解決を支援したり、または地域に縁がなかった人までも巻き込むきっかけになれば、緩やかではありますが強力な応援団として、けっきょくは中長期的にみると大きな効果を発揮するのではないかと考えます。 地域の活性化には中核となる人材の存在がキモですので、その人材と地域にかかわるネットワークを、いまの子どもたちの中から「育てていく」仕組みづくりも重要ではないでしょうか。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年11月3日号)掲載 Profile 田尻 要(たじり かなめ) 建設学科教授 九州大学 博士(工学)。総合建設会社を経て国立群馬工業高等専門学校助教授、ものつくり大学准教授、2013年より現職。 自治体との連携実績や委員も多数 関連リンク ・生活環境研究室研究室(田尻研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ

-

先輩たちへの感謝を胸に大会へ ~第18回若年者ものづくり競技大会②~

2023年8月1日から2日にかけて静岡県で第18回若年者ものづくり競技大会が開催されました。本学では建設学科から2名(建築大工職種1名、木材加工職種1名)の学生が出場し、建築大工職種で金賞、木材加工職種で銀賞という好成績を残すことができました。今回は木材加工職種で銀賞を受賞した入江 蛍さん(建設学科1年・静岡 科学技術高等学校出身)に、大会に出場した感想を伺いました。※木材加工職種の競技は、「小いす」を製作します。原寸図の作成、ホゾ(木材を接合する部分の突起)、ダボ(部材をつなぎ合わせる小片)による接合の加工、接合部の組み立てなどを行います。 慣れない作業に苦戦する毎日 入学当初から技能五輪全国大会に出たいと思っていました。友人から若年者ものづくり競技大会には1年生から出場できる事を聞き、早速、学内の掲示板を探しました。ものづくりに興味を持ったきっかけは、手先が器用な祖父が趣味で水車や離れを作っているのを見てきたからです。その後、大工仕事を学んでみたいと思って、高校で建築大工の技能検定を受けたり、高校生ものづくりコンテストの木材加工部門に出場しました。大工や家具、左官など色々なことに興味があって、ものつくり大学に入学したので、若年者ものづくり競技大会ではどの職種に挑戦するか迷いましたが、やったことがなかった家具に挑戦したいという思いから出場しました。練習は入学してすぐに始めました。大会出場を目指している新入生5人で先輩方に教えてもらいながら、毎日毎日練習をしました。先輩方は、日付が変わるくらいの時間まで常に教えてくださったのでびっくりしました。「まだ23時だからこれからノコやろう」とか日付をまたぐこともあったりして、時間の感覚がおかしくなっていました(笑)。授業もあって大変でしたが、昼夜を問わず練習できるのは良かったなって思います。それに、高校ではいつも一人で練習していたので、予選を受ける友人たちと一緒に、先輩方の指導を受けることができ、頑張ることができる環境はありがたいと思いましたし、だからこそ成長できたのかなって思います。 先輩との練習の様子 大工と家具では木材の大きさも道具も違いますが、少しは大工の経験があるから上手くできるかと思っていました。でも、予想以上に違いがありました。最初は、木材を切るにしても縦引き横引きが真っすぐできなくて、ぴったり合いませんでした。また、家具では白柿(しらがき)という罫書き線を引くための道具を使います。大工では墨差しや差し金を使って墨付けをするので、白柿を使ったことがありませんでした。持ち方もコツが必要で、垂直に線を引くのも難しかったので持ち方から慣れる必要がありました。家具の作業は考えることがすごく多かったです。刃には、しのぎ面という斜めになっているところがあって、そこが加工する側にくるようにとか、線を引くのもどの向きにとかスコヤをどこに当てるのかなど、ただの墨付けではあるんですけど、考えながらやる必要がありました。上手くできるようになったのは5月の学内予選の頃です。予選の時に、縦引きも横引きも最初に比べて真っすぐ切れるようになりましたし、ノミでの作業も綺麗にできるようになってきました。 わずかな隙間 高校生の時は、検定を受ける時も大会に出る時も自信を持てるまでずっと練習をしていたので、あまりプレッシャーを感じることはありませんでした。だけど今回は、本番一週間前までは何回やっても標準時間内に完成できませんでした。やればやるほど課題が見つかって、上手くいかないことがどんどん増えて焦っていました。練習で最後の最後まで納得がいく作品を作れなかったので、緊張していました。それに、本当に多くの方に教えていただいたので、期待に応えたいという気持ちがあったけど不安でした。練習では、標準時間にプラス30分程度かかって完成していましたが、それでは減点になってしまいます。金賞を狙うからには、時間内に作って減点を抑えようと思って大会に臨みました。午前中は思いのほかペースが良くて予定外のところまで作業が進んでしまいました。残りの5分は何をしたらいいのかというくらい余裕が出てしまい、掃除などをしていました(笑)。今にして思えば、ここでもうちょっと考えて進めておけば良かったなと思います。午前は驚くほど調子が良かったのですが、午後になり、最後の一番大事なところを綺麗に切れなかったことを後悔しています。練習の時も上手くいかなくて改善策を見つけて挑みましたが、今一つ上手くいかず隙間がわずかにできてしまいました。仕上げの時に、やすりをかけたり、ボンドで埋めたりして隙間を少しでも埋めるために調整して何とか仕上げました。不安だった作業時間は、標準時間よりプラス10分かかりました。プラス5分ごとに1点減点されてしまうので、出来栄えと減点を秤にかけて作業を終了することを目安にしていました。 完成した課題は、1か所隙間があり納得のいくものではなかったので「金賞は難しいかな」と思いました。でも、やってきたことに後悔はないのでその時の最大限の作品は作れたと思っています。今回、銀賞を受賞することができましたが、「やっぱり金賞取りたかったなぁ」って残念な思いです。でも、作品の出来栄えからすると入賞できて、先輩方の期待に少しは応えることができてほっとしています。先輩方には本当に毎晩遅くまでたくさん教えていただいたので感謝の気持ちでいっぱいです。 やりたい事がいっぱい 色々興味はありますが、建築士になりたいという目標があります。設計する上で、大工や左官のことも分かっていたほうが良いと思うので、まずは、1年生2年生のうちに左官や設計、資格取得など色々なことを経験したいと思います。実習が豊富だから仕上げや木造の実習も頑張りたいです。もうすぐインターンシップ先を決める時期ですが、どの分野に行くかすごく迷っています。本当は、これと決めた分野を究めていったほうがいいとは思っているんですけど、やっぱり色々なことに挑戦して経験を積んでいきたいです。 関連リンク ・練習で磨いた100%の技術を ~第18回若年者ものづくり競技大会①~・若年者ものづくり競技大会 大会後インタビュー・若年者ものづくり競技大会実績WEBページ・建設学科WEBページ

-

練習で磨いた100%の技術を ~第18回若年者ものづくり競技大会①~

2023年8月1日から2日にかけて静岡県静岡市で第18回若年者ものづくり競技大会が開催されました。本学では建設学科から2名(建築大工職種1名、木材加工職種1名)の学生が出場し、建築大工職種で金賞、木材加工職種で銀賞という好成績を残すことができました。 今回は建築大工職種で金賞を受賞した古舘 優羽さん(建設学科2年)に、大会に向けて積み重ねてきた努力などを伺いました。 ※建築大工職種の競技は、決められた時間内に木造小屋組の一部を製作し、出来栄えを競います。作業は、「カンナによる部材の木ごしらえ」→「正確な墨付け」→「ていねいで素早い加工仕上げ」の順で進められ、最後に各部材を組み立てて完成させます。 高校時代にやり残したこと 私は工業高校の建築科に通っていました。高校時代は部活動のバスケットボールばかりしていました。高校生の時から大工の検定や競技大会に興味はありましたが、先生から部活か競技大会か絞るように言われ、小学生から続けてきたバスケットボールを優先しました。進路を選択する際に、大工以外にも専門工事や設計など幅広く担える技術者になりたいと思い、木造建築以外にも様々なコースがあって、幅広く学べるものつくり大学への進学を決めました。大学に入学後は、まずは高校生の時にやりたかった検定に挑戦しようと思いました。1年生の時は、木材加工職種での出場を目指していましたが、学内予選で2位だったため出場することは叶いませんでした。今年は、建築大工職種の技能検定3級を受験し、学内で1位の成績を取ることができ、大会への出場権を得ました。大会に出場が決まってからは、インターンシップとして2か月間、家の巧株式会社にお世話になり練習に明け暮れました。家の巧株式会社には、非常勤講師で大会の検定員も務めている宮前 守先生や大会に出場経験がある卒業生の方がいて、指導していただきながら練習を進めました。 本番で100%の力を出すために 競技が終わった瞬間、練習の時より良いものができたという直感がありました。大会本番は練習の時より少し余裕を持って仕上げることができたので、最後に見落としがないか確認することができました。金賞とは言わないけど賞は取れると思いました。 金賞を受賞した課題 練習を見ていただいていた宮前先生から「練習で100%、120%のものを作れないと本番で同じように作れない」とずっと言われていました。大会の2週間前に製作時間が競技の標準時間内に入ることができました。それまでは時間内に完成させることを優先していて精度が低かったので、次は正確に作ることに集中していたら、また時間内に完成しなくなってしまいました。これはマズいと思って、休日にリフレッシュして最後の1週間を迎えました。この1週間は、製作時間の管理をしっかり行い、課題を5つ作りましたが、今までと比べ物にならないほど急に良いものが作れるようになりました。最後の最後で、100%に近いものを出せたと思えたので、大会で少し余裕を持つことができました。練習で一番のものを作れたからこそ本番でも金賞の課題を作れたのだと思います。 最後の1週間で製作した課題 課題の制作では「削り」と「墨付け」の工程が重要になります。「削り」は最初に渡される木材が仕上げの寸法よりも1.5㎜大きく製材されているため、寸法どおりに小さくしなければなりません。 カンナがけを行う古舘さん 「墨付け」については、墨を付ける場所が間違っていたら加工にも影響してしまい正確なものが完成しません。木材は全部で8本ほどありますが、ずっと練習をしていると墨を付けている時などに「何かこれおかしいな」って体が勝手に反応するようになります。例えば、練習中にいつもどおりに墨を付けたつもりが、墨付けが終わった時に木材全体を眺めると、ここの幅がいつもと違うなと思って、測ってみたら1㎝足りなかったという事がありました。こういった事も練習を繰り返していないと体に沁みつかないと思います。 墨付けをする古舘さん 練習では課題を20台作りました。月曜日から土曜日まで練習していましたが、1日は道具を研ぐ時間に充て、それ以外の日は課題を作っていました。道具をしっかり研いでおかないと摩耗して欠けてしまったり、切れ味が悪くなったりしてしまうため、道具を研ぐことも練習と同じくらい大切だと考えています。本番で使う道具だからこそ、練習の時から本番と同じ状態にしておかないと意味がないと思っていました。もちろん、毎日の練習が終わった後の手入れも欠かさずしていました。練習は、家の巧株式会社の工房で行っていました。宮前先生や卒業生の方は、日中は現場に出ていて、現場終わりや土曜の午前中に見に来てくださってアドバイスを受けていました。お二人のアドバイスはいつも的確で、すごく参考になりました。アドバイスをいただいた後は自分で考えて練習に落とし込んでいきました。ただ、基本的に1人で練習していたためペース配分が分からないことがあり、競う相手もいないから出来栄えの比較もできなくて苦労しました。気が滅入った時も1人ではなかなか切り替えるのが難しく、色々な面で1人というのが辛かったです。夢でも練習をしていて、失敗する夢でうなされて起きたこともあります。 頑張れた理由 高校生の時に特に何もできなかった私ですが、大学に入学してからでも努力すればできるということを実感したかったからストイックに練習することができました。それと、少しは母校である八戸工業高校にメッセージとして伝えたいという思いもありました。また、技能検定3級の課題で100点を取っていました。大会の課題は技能検定より少し難しい程度で、基本的な加工はほぼ同じだったので、大会の課題も100点に近いものができるよなって思い、自然と金賞が目標になりました。若年者ものづくり競技大会ではしばらく本学から金賞を受賞した人がいないと聞いていたこともあって、何とかして久しぶりに金賞を取って大学に帰りたいという思いもありました。母校には金賞受賞を報告していませんでしたが、担任の先生から「金賞取ったって話題になってるぞ」って連絡が来ました。今回の結果が、高校の後輩たちの励みになっていたら嬉しいです。これからは、入学前から考えていた技能五輪全国大会への出場を目標にします。そのためにまずは、2月に実施される技能検定2級で上位入賞を目指して練習していきます。それから、ものつくり大学に入学したからには大工の勉強をもっと専門的にしたいと思っています。入学してからの1年半は想像していたとおりの学生生活を送ることができています。すごく建築に詳しい先輩もいて、毎日が勉強です。入学前に思っていたよりも色々なことが学べています。将来は地元に帰るのか、関東で就職するのかはまだ決めていませんが、大学で学んだことをしっかり活かして、必要とされる人材になりたいと思います。そのためにも、学業を頑張っていきたいです。 関連リンク ・先輩たちへの感謝を胸に大会へ ~第18回若年者ものづくり競技大会②~・若年者ものづくり競技大会 大会後インタビュー・若年者ものづくり競技大会実績WEBページ・建設学科WEBページ

-

【埼玉学③】秩父--巡礼の道

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 今回は、秩父の土地に宿る精神に思いを馳せます。 秩父がある 「埼玉県に何があるのですか?」--あなたはこう問うかもしれない(あるいは問わないかもしれない)。私ならこう答えるだろう。「埼玉には秩父がある」と。秩父というと誰でも思い出す、巡礼。そうと聞くと、これという理由もなしに、心の深層にかすかなさざ波が立つ。なぜだろう。なぜ秩父。なぜ巡礼。 東京に隣接した埼玉からすれば、秩父はその無意識に沈む無音の精神空間を表現しているように見える。だがそれはごく最近、近代以後の現象である。なぜなら埼玉はその空間的存在論からすれば、初めから巡礼の地だったからである。これはうかつにも注意されていないように思える。秩父は、その意味で土地というより、霊性をそのまま差し出してくれる、埼玉の奥の院だ。巡礼は、元来霊的な情報システムである。それは現代人工的に編み上げられた新しい情報システムを突き破ってしばしばその顔を表す。高度な情報の時代といっても、霊性が土地ときっぱりと切り離されてしまうことはないし、また霊性を伴って初めて土地の特性は人々の意識に入ってくる。もともと埼玉のみならず、技術と霊性とはいわば二重写しをなしている。埼玉では常にそれらは密接不離の絡み合いとして現在に至っている。言い方を変えれば、日常の陰に潜んで裏側から埼玉県民の認識作用に参画し、微妙な重心として作用している。そのことを今年の夏に足を運んで得心した。 旅の始まりは秩父線 霊道としての秩父線 秩父に至る巡礼路は今は鉄路である。熊谷から秩父線に乗ると、人と自然の取り扱われ方が、まるで違っていることに気づく。訪れる者の頭脳に訴えるとともに、感覚として、ほとんど生理的に働きかけてくる。平たく言えば、「びりびりくる」のだ。秩父線ホームには意外に乗客がいる。空は曇っているけど、紫外線はかなり強そうである。初めはまばらに住宅街やショッピングモールが目に入るが、いつしか寄居を越える頃にもなれば山の中を鉄路は走る。時々貨物列車とすれ違う。ただの列車ではない。異様に長く、貨車には石灰石がぎりぎりまで小器用に積み上げられている。それは精密で美しい。武甲山から採掘されたのだろう。やがて長瀞に到着する。鉄道と言ったところで、近代以後の枠にはめられた埼玉の生態を決して表現し尽くせるものではない。ところで埼玉と鉄道の関係はほとんど信じられないくらい深い。いや、深すぎて、埼玉に住む多くの人の頭脳の地図を完全に書き換えてしまってさえいる。現在の埼玉イメージのほとんどは鉄道によって重たいローラーをかけられて、完全にすりつぶされてしまったと言ってもいいだろう。地理感覚を鉄道と混同しながら育ってきたのだ。鉄道駅で表現すれば、たちまちその土地がわかった気になるのは、そのまま怠惰な鉄道脳のしわざである。そんな簡単な事柄も、巡礼と重なってくるといささか話が違ってくる。秩父線は埼玉の鉄道の中ではむしろ唯一といってよい例外だ。この精神史と鉄路の重複は、肉眼には映らないが、長瀞に到達してはじめて、心眼に映ずる古人の確信に思いをいたすことができた気がする。こんなに気ぜわしい世の中に生きているのだから、たまには旧習がいかに土地に深く根ざしたものであるか、現地に足を運んで思いをいたしてもばちは当たらないだろう。そこには埼玉県の日常意識からぽっかり抜けた真空がそのまま横たわっていたからだ。 山中の寺社には太古の風が吹いていた 長瀞駅から徒歩10分程度のところに宝登山神社がある。参道を登っていく先からは太鼓が遠く聞こえる。それが次第に近づいてくる。この神聖性の土台を外してしまっては、土地の神秘に触れることはできない。どれほど都市文化と切り結ぼうとも、最深部では歴史からの叫びがなければ文化というものは成り立たないからだ。それらは住む人々がめいめい期せずして持ち寄り差し出しあうことで現在まで永らえている何かでもある。 それがどうだろう。現在の「埼玉」という長持ちに収まると、何か別のイメージに変質してしまう。そこにしまい込まれているのは、このような素朴な信仰や習俗であるに違いない。奥の稲荷を抜け、古寺の境内にいつしか立ち入ると、そこは清新な空気に支配された静謐な一画である。赤い鳥居はほとんど均等に山の奥まで配分されている。古代の神々の寓居にばったり立ち入ってしまったかのようだ。 どんなに慌ただしい生活をしていたとしても、ときには果てしない歴史や人の生き死にについて問うくらいの用意は誰にでもあるだろう。埼玉の中心と考えられている東京都の隣接地域では、こんな山深いエリアが埼玉に存在していることなどまず念頭に上らないのがふつうである。いわば埼玉県の東半分は生と動の支配する世界であるが、西半分からは死と静の支配する世界から日々内省を迫られていると考えてみたらどうか。モーツァルトの『魔笛』のような夜と昼の世界--。 生と動もこの世にあるしばらくの間である。しかし、死と静はほとんど永遠である。このような基本的な意識の枠組みが、すでに埼玉県には歴史地理的に表現されている。 荒川源流 徒歩で駅まで戻って、今度は反対側の小道を下りてみた。商店には笛やぞうりなどの土産が並ぶ。坂の突き当りで、長瀞の岩畳をはじめて見た。そのとき、荒川という名称の由来を肌で感じた気がした。ふだん赤羽と川口の間の鉄橋下を流れる荒川は見たところ決して荒くれた川ではない。きちんとコントロールされ、取り立てて屈託もなしにたゆたっているように見える。源流に近い秩父の荒川を目にしたとき、古代の人たちが何を求めていたか、何を恐れていたかがはっきりした気がした。私は源流にほど近い荒川の実物を前にして、人間の精神と自然の精神との純粋な対話、近代の人工的な観念の介入を許さぬ瞑想に似た感覚に否応なく行き着いた。気づけば、私は広い岩の上に横になっていた。どうも土地の神々の胎内にいるような気分になる。それは土地の育んできた「夢」なのではないか。そんな風にも思いたくなる。少なくともそこには都市部の明瞭判然たる人間の怜悧な観念は存在しなかった。おそらく土地の精神とは比喩でも観念でもない。それは勝手にひねり出されたものではなかった。古代人の中では、主体と客体などという二元論はなかっただろう。ただ荒く呼吸して大地から湧出する滔々たる水流と一体になっていただけだろう。それを知るのに学問もいらないし、書物もいらない。古人の生活に直接問いかけるだけの素朴な心があれば十分だ。きっと昔の人は、現実と観念の対立をまるで感じていなかったに違いない。自然全体のうちに人はいるのだし、人の全体のうちに自然はあるというのが、彼らの生きていく意味だったのだ。彼らは、自然が差し出してくる何かを受け取るポイントを特別な場所として認知した。このような自己を取り巻く自然が十分に内面化された場所、自己とはかくのごときのものであり、かくあるべきものであるという場所で、彼らはあえて祭祀を行ったに違いない。 寝転んで川風に吹かれてみれば、土地の精神を支えているのは、存在と切り結ぶ自然感情であることは、明らかなように思える。秩父にあるのは論理ではない。言葉でさえない。あえて言えばそれはとてつもなく古い体験である。それがうまく言葉にならないというそのことが、かえって一種の表現を求めてやまない、どこかくぐもった呼び声として内面にこだましてくる。 「埼玉には何もない」などと気楽に自嘲し、ごく最近つくられた観念に戯れることしかできないのはあまりにさびしいことだ。何もないのではない。正体を見極めがたいほどに果てしなく、あまりに何かが「あり過ぎる」のだ。 長瀞の岩畳に横になり、江風に吹かれてみる Profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク ・【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく・【埼玉学②】吉見百穴-異界への入口

-

【知・技の創造】化学実験用流体ブロック

もっと手軽に化学実験を 化学実験と聞くと何を思い浮かべるだろうか。試験官、ビーカー、フラスコ、ピペット、秤、バーナーなどのような実験器具・機材であろうか。学校で行った化学実験は準備や後片付けに時間がかかったのを覚えている。先生はさらに時間をかけていたに違いない。もっと手軽に化学実験を行えるようにはできないか。化学変化はつねに身近で起きている。なにしろ人間自体が大規模で複雑な化学実験の舞台であるからだ。全身に張り巡らされた血管の中を血液が流れ、脳内では神経細胞がさまざまな物質を使って情報処理を行っている。流れを利用して化学実験を行い、さらに流路を自在に組み換えることができれば、いろいろな化学実験を簡単に行えるではないか。筆者が子供の頃、電子ブロックというものが販売されていた。親指大のプラスチックのブロックの中に抵抗、コンデンサ、コイル、トランジスタなどいろいろな電子部品が内蔵されていて、ブロックの側面は接続端子になっている。ブロックを並べ替えることで、基礎的な電気回路の実験からラジオのような応用的な回路を組むことができた。 流体ブロックの研究 リソグラフィ技術を使ってガラス基板にマイクロメートル幅の流路をつくり、極微量サンプルの科学分析を行う研究(Micro-TAS)は30年くらい前から行われ、多くの成果をあげている。しかしながら、部品の再利用を前提とし自由に組み換えて実験を行うというよりは、特定の目的のために設計・調整されたものが主流である。微細な流路のため層流となり溶液の混合でさえもひと手間かける必要がある。本研究室では、試験官やビーカーよりは小さく、Micro-TAS が扱う領域より大きなサイズ、すなわち数ミリメートルの流路幅をターゲットにしている。このサイズは、重力が支配的になる世界と表面張力が支配的になる世界の境界である。さらに条件によっては層流にも乱流にもなる。流体ブロックの材質は透明で薬剤耐性に優れた PDMS (ポリジメチルシロキサン)である。PDMS は自己吸着性があるのでブロック同士やガラス面などによく密着する。このため並べるだけで3次元の流体回路も簡単に組むことができる。3Dプリンタなどを用いて流路の樹脂型をつくり、PDMS が硬化した後、樹脂型を溶解させれば所望の流体ブロックができあがる。 写真は製作した流体ブロックの1例である。今後、流路中にヒーター、熱電対などの様々なパーツを組み込んだ流体ブロックを製作していく予定である。埼玉新聞「知・技の創造」(2023年10月6日号)掲載 Profile 堀内 勉(ほりうち・つとむ) 情報メカトロニクス学科教授早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。博士(理学)。日本電信電話株式会社研究所を経て2014年4月より現職。

-

【知・技の創造】気がつく人

「気がつく」ということ 人の特性のひとつに「慣れ」があります。はじめはおぼつかないことでも、慣れてくるとスムーズにできるようになります。これは良い例なのですが、悪い例もあります。何かが便利になるとはじめの内はありがたがるのですが、その便利さに慣れてしまうと当初の感謝の気持ちは薄れてきてしまいます。そして、急に不便になったときには腹を立てたりします。元に戻っただけなのだから腹を立てなくても、と思うのですが、そうはいきません。かく言う私も紛れもなくその一人です。そのときに今まで便利であったことに改めて気がつきます。 この「気がつく」ということは人には大事です。特に勉強でも研究でも趣味でもどんな場合でも、何か課題を解決しようとしているときにはとても大事だと思います。ところが日常的には中々気がつきません。周囲の多くのものに注意を払っていれば気がつくのではないかと思うのですが、多くのものに注意を払うのも大変です。メガネを使用している読者の方々は、メガネを掛けていることに気がつかずにメガネを探した、という経験はありませんか。私はあります。気がつくことは案外大変なのです。ただ、何かきっかけがあれば気がつくことができる、というのが先の「悪い例」です。もちろん良いことについても、きっかけがあると気がつきやすいはずです。 「気がつく」の応用 この「気がつく」ということを技能の修得に活用できないか、と考えています。技能の修得には一般的に時間が掛かります。例え仕事に関わる技能であっても、仕事中は技能の修得(つまり練習)のみに時間を割くことはできませんから、時間が掛かるのは仕方がありません。以前から「習うより慣れろ」という言葉がありますが、慣れるのにも時間が掛かるのです。そこで、慣れていく途中で自分より上手な他社との違いに「気がつく」ような指標を示すことができれば、技能の修得に役立つのではないかと考えています。また、当たり前のことですが、気がつくのは自分自身です。気がついたことをその人自身が自覚しなければなりません。自覚するためには自分自身あるいは成果を客観的にみる必要があります。ところが一生懸命にものごとに取り組むと、夢中になってしまって自分自身を客観的にみられなくなってしまう。あるいは目的を見失ってしまう、という状況に陥りやすくなります。そのようなときに、見失った自分や目的に気がつけるような仕組みの構築を目指しています。 何かを修得しようとする(上手にできるようになろうとする)ときには、まずは先達の物まねからはじめます。ところが物まねはできても、結果が伴わないことはしばしばあることです。これはスポーツを例にするとよくわかると思います。もし物まねで済むのであれば、皆同じ打ち方、投げ方になるはずです。しかし実際にはそうはなりません。なぜならば、人それぞれの体の大きさや関節の動く範囲、筋力などが異なるからです。 したがって人はまず物まねをしますが、その後何かに気がついて、自分なりの方法を見つけることになります。何に気がつくか、についても人それぞれです。ただ気がつくきっかけを提示できればと考えています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年9月8日号)掲載 Profile 髙橋 宏樹(たかはし・ひろき) 建設学科教授順天堂大学体育学部卒。同大大学院修士課程修了後、東京工業大学工学部建築学科助手を経て02年ものつくり大学講師。08年より現職。博士(工学)。 関連リンク ・人の生活と建築材料の研究室(髙橋研究室)WEBサイト・建設学科WEBページ

-

【知・技の創造】地域連携と高大連携

2つのフラワーデザインアート ものつくり大学の最寄り駅である高崎線吹上駅の改札を出ると、コスモスなどの美しい花々でデザインされた柱が視線に入ります。北口案内には元荒川の桜並木、南口案内には水管橋、窓にはコウノトリや花などのデザインが描かれています。これらは、「地域連携」および「高大連携」の取り組みの一環として制作されたものです。ものつくり大学では、学生プロジェクト団体として「ものつくりデザイナーズプロジェクト」(以下、MDP)が登録されています。作品制作や学外展示、ヒーローショーを行うプロジェクトとしてデザイン活動をしています。2021年度に鴻巣市、観光協会からの依頼により「鴻巣駅自由通路フラワーデザインアートプロジェクト」として、鴻巣駅自由通路に作品を展示し、次に、2022年度「吹上駅自由通路フラワーデザインアートプロジェクト」を実施しました。2022年度のプロジェクトでは、鴻巣高等学校、鴻巣女子高等学校、吹上秋桜高等学校美術部の生徒さんが四季を通じた花やコウノトリ、桜、水管橋などを手書きおよびコンピューターグラフィックスにより作品を制作しました。それらの作品群を、本学のMDPメンバーがレイアウト構成をし、大きさや濃淡の調整を行いながら全体を完成させました。 吹上駅改札付近のフラワーデザインアートとMDPの内田颯さん(写真左)、松本拓樹さん(写真右) 高校の生徒さんには、授業やテスト、学校行事の忙しい合間を縫いながら、素敵な作品を制作してもらいました。生徒さんの提案で、窓をスライドし、2枚の窓を重ね合わせることで、デザインの見え方が変化するなどの工夫も凝らしています。さらに、朝と夜間では外光の差し込み方や照明灯の反射により、作品の輪郭が白く浮かび上がるなど、時間帯によっても窓のデザインについて異なる見え方が楽しむことができます。窓越しから視線をさらに運ぶと、青空や大きな雲が広がり、それらが窓に溶け込むことで、さながら窓自体が額縁のようにも感じられます。 「地域連携」と「高大連携」の成果 「駅の通路」という多くの方々が日常的に利用する空間に、これらの作品が末永く展示されることを嬉しく思います。MDPメンバーにとっても、やりがいのあるプロジェクトでした。プロジェクトを通じて、名所、史跡や地域を知ること、高校との協力による作品制作など、「地域連携」と「高大連携」の成果が正に統合されたものと感じています。吹上駅および鴻巣駅の近郊では、多くの名所、史跡および観光スポットがございます。散歩および観光の「出発点」として、吹上駅および鴻巣駅へお立ち寄りの際に、これらの作品についてもご覧いただき、楽しんでいただければ幸いです。埼玉新聞「知・技の創造」(2023年8月4日)掲載 Profile 松本 宏行(まつもと・ひろゆき) 情報メカトロニクス学科教授工学院大学大学院工学研究科博士後期課程修了。博士(工学)。専門は機械力学、設計工学。 関連リンク ・フラワーデザインアートで駅利用者をHAPPYに!・ものつくりデザイナーズプロジェクト「MDP」WEBページ・情報メカトロニクス学科WEBページ

-

ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!② ~ピットクルー&大学院生編~

NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」は情報メカトロニクス学科の学生プロジェクトの1つで、大会優勝を目標にロボット開発に必要な知識や技術を自主的に学び、ロボットを製作しているプロジェクトです。 NHK学生ロボコン2023(2023年6月4日開催)に、4年ぶりに出場し奨励賞を受賞しました。 8月8日に掲載した「リーダー&操作担当者編」に続き、ピットクルーを務めた杉山丈怜さん(総合機械学科3年、上記写真:左)、篠木優那さん(総合機械学科3年、上記写真:中左)、茂木柊斗さん(情報メカトロニクス学科2年、写真:右)と、大学院生で後輩たちをサポートした荒川龍聖さん(ものつくり学研究科1年、上記写真:左)にピットクルーの役割や試合を間近で見て感じた思いを伺いました。 ピットクルーの仕事 -リーダー・操作担当者へのインタビューでは高校生の時からロボコンに関わっているメンバーがいましたが、皆さんは?【杉山】高校生の時は関わっていないです。ロボコンを始めたきっかけは、リーダーの川村君に誘われて、大学に入って何をするか決めていなかったので、ちょうど良いなと思って入りました。やっているうちにロボットを製作するのが楽しくなってきて、今も続けています。【篠木】私も大学から始めました。元々、どの大学に進学するか検討している時に、以前ロボコンがテレビで放送された時にものつくり大学の名前を見たことを思い出しました。オープンキャンパスに参加して、ロボット製作の楽しさを知り本学に入学しました。【茂木】私は高校からロボコンに関わっています。【荒川】私もロボコンをやりたくて、ものつくり大学に入学しました。ロボコンの常連校は国立大学が多くて、私立大学でロボコンに出場している大学はあまり無いんです。ロボットを作るには100万円、200万円かかります。さらに、国立大学のロボコンチームは、毎年100人単位で入部するので、一回もロボットに触ることができない人もなかにはいます。なので、ロボットを自分の手で作りたいと思っている人には、私立大学は穴場だったりします。その中で私たちは、ロボットを完成させるための加工技術が優れている大学なので、その点が評価されているのかなと思います。レーザー加工機などは本学くらいしか使っていませんから、他大学に羨ましがられます。 -大会出場までに大変だったことや、ロボットの製作でこだわったことはありますか。【杉山】私はうさぎロボットの射出機構の設計と各機構同士の組み付けを担当しました。大変だったのは、うさぎロボットが例年のロボットに比べて小さかったため、寸法の限界値も小さく、その中に機構を収めることです。こだわった点は、リングを射出するために使うローラーを3Dプリンタやゴム等を使って自作したことです。足回りのタイヤ等も3Dプリンタとゴムチューブを組み合わせて自分たちで作りました。【篠木】私は象ロボットの制御を担当していました。象ロボットの射出機構の角度が変わらない設計でしたから、その分回転速度を変えることで同じ場所からでもリングの飛距離を変えられるようにするのに苦労しました。2次ビデオ審査を提出する前から練習を始めましたが、射出精度を高めるため大会ギリギリまで何度も数値を変えてリングを放っては修正を繰り返しました。 練習中に機体を確認する篠木さん(左) 【茂木】私は両ロボットの加工を担当しました。2次ビデオ審査に合格して、本格的にロボットを仕上げる時に、象ロボットの精度を向上させるためにリング回収機構と射出機構が全て変更になり、加工を間に合わせるのが大変でした。 -ピットクルーはテストランや試合の時はどんな事をしているのでしょうか。【杉山】うさぎロボットは、基本的に想定したとおりに動いていました。大会前日のテストランでは、射出の回転数の調整や操縦者がロボットとポールの位置を確認していました。大会当日は変更を加えて不具合が出ても困るので、回転数などは変えずに、ロボットのネジがしっかり締まっているかとか、パーツが消耗していないかを確認していました。試合中、うさぎロボットが会場の電波干渉の影響でコントロールが難しくなってしまいましたが、その場では解決できなかったので、電波の干渉があまり起きない距離まで操縦者がロボットに近づく等の対策を考えていました。【篠木】象ロボットはテストランの時点では数値や制御を変える必要も無く、上手くいっているなと思いました。他の大学ではテストラン中にロボットが暴走したり、試合中に機体が破損した大学もありましたが、私たちのロボットはそういったトラブルはありませんでした。うさぎロボットは、電波干渉で止まらなくなりましたが、ぶつかって破損することが無かったのは不幸中の幸いです。 試合前に整列するメンバー(左3人がピットクルー) フィールド外の物語 -試合中はどんな気持ちでピットにいましたか。【杉山】「頑張れ!」という気持ちで試合を見ていました。私は設計がしたくてロボコンに参加しているので、操縦は得意な人に任せて、自分はサポートに徹しました。私がロボコンを始めてから、大会で自分たちのロボットを実際に動かせたのは初めてで、その楽しさを実感しました。他大学のロボットを間近で見られたことも大きな財産ですね。【篠木】私たちピットクルーは、外から試合を見ることしかできないので、少し怖いというか心配しながら応援するしかありませんでした。何か自分にできることはないのかと歯がゆい気持ちもありました。当日まで出場する実感がなかったのですが、会場で他大学のロボットを見て、やっと憧れの大会に出ていることに感激しました。【茂木】試合中は、フィールドの3人に聞こえているかは分からないですけど、声援を送っていました。NHK学生ロボコンの出場は良い経験になったと思います。高校からロボコンに関わっていますが、やっぱりNHK学生ロボコンはレベルが違うと感じました。来年は私がロボットを操作して、チームを勝たせたいと思っています。1年生の時のF3RC(エフキューブロボットコンテスト)では操作をしていたので、自分の操作技術を上げてチームをカバーしたいと思います。 フィールド外で試合を見守るピットクルー -院生としてサポートに回った荒川さんはどんな気持ちで大会を見守っていましたか。【荒川】2019年のNHK学生ロボコンに出場して、もう一度NHK学生ロボコンに出たいと思っていましたが、叶いませんでした。後輩たちが出場しているのを目の当たりにしてくやしい気持ちもありましたが、純粋に頑張れと思っていました。ルール上、大学院生がロボット製作をサポートすることはできないのですが、1次ビデオ審査や2次ビデオ審査の振り返りの時はアドバイスをして、ミーティングには参加していました。 練習中にアドバイスをする荒川さん(左) -体育館で練習をしている後輩を見ていてどうでしたか。【荒川】このまま上手く行けば良いところまで行けそうだとは感じていました。でも、大会を見ていて、電波干渉とか、ロボットが動かなくなるとかそういった会場でのトラブルは経験の差が出てしまうと思いました。私たちが2019年に出場してから、しばらく途切れてしまったのが悪いよなって。連続して出場できていれば、電波干渉も過去に経験していたかもしれません。やっぱり、出場し続けることが大切なのだと感じました。 -荒川さんが出場した2019年大会と比べて、今回の大会で何か感じたことは。【荒川】メンバー全体で設計の質や効率化について考えることができるようになってきました。後は、メンバー同士のコミュニケーションが変わりました。良くも悪くも学年関係なしに仲が良いので助かっています。以前は先輩後輩を意識していた感じでしたが、今は先輩にも容赦なく意見が飛ぶようになりました。特にここにいる茂木君とかは(笑)。 優勝に必要なこと -ピットクルーの皆さんは大会で何か課題を感じましたか。【杉山】今回、うさぎロボットは2台の試作機を作りましたが、他大学は何種類も試作機を作って戦略や戦術に沿った機体や機構を作っていました。例えば、ひたすら早く動くことを戦略にした場合、それに一貫した設計ができるようになれば、勝てる機体が作れると思いました。私たちもスケジュール管理をしっかりして、どんどん試作機の設計を進めていかなければならないと感じています。後は、設計についてもっと勉強して、強度を確保した上でコンパクトな機構を考え、基盤のスペースをもっと確保できるようにしたいです。【篠木】他大学の制御は半自動で効率化された動きですが、本学は完全手動なので、自動化していかないと他大学に追いつけないと感じています。私はプログラムに特別詳しいわけではないので、とにかく勉強するしかありません。センサーについても他大学は性能の良いセンサーを使っています。ただ、性能は良くても処理する技術がないと実力を発揮できないので、そういった点が課題になっていくと思います。【茂木】私たちは大体のパーツを自分で作っていますが、もっと既製品を使っていく必要があると思います。既製品を使えば効率的だし、規格が決まっているので代用がきくというメリットがあります。今までは金銭不足や自分たちで作りたいというこだわりで自作してきました。自作パーツのメリットは、設計に合わせて既製品にはない寸法のパーツを作れるところです。歯車一つにしても既製品を買うのか、3Dプリンタで作るのか。ちょっとの寸法のズレで誤差が生じてしまいます。どちらも一長一短がありますが、そこをもっと考えていきたいです。【荒川】実は、技術継承という意味でも既製品を使った方が良くて、「買える」というのが強いんです。自分たちで作る場合、技術が継承されていなかったら作れなくなってしまうリスクがあります。それならば、自分たちで作れる物の他に変える部品を増やしていったほうが良いのかなと思います。それと、今は予算がちょっと増えて、買える物が増えたから気になるものをバンバン買って、来年に向けて色々試している状況です。 関連リンク ・ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!① ~リーダー&操作担当者編~・NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」Webページ・情報メカトロニクス学科Webページ・学生ロボコンWebサイト

-

ロボコンはスポ根だ!優勝目指してひた走れ!① ~リーダー&操作担当者編~

NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」は情報メカトロニクス学科の学生プロジェクトの1つで、大会優勝を目標にロボット開発に必要な知識や技術を自主的に学び、ロボットを製作しているプロジェクトです。 NHK学生ロボコン2023(2023年6月4日開催)に、4年ぶりに出場し奨励賞を受賞しました。 今回は、チームリーダーの川村迪隆さん(総合機械学科3年、上記写真:中)、ロボットを操縦した岡本恭治さん(総合機械学科4年、上記写真:右)と藤野楓土さん(情報メカトロニクス学科2年、上記写真:左)に、大会出場に懸けた思いやこれからの目標をインタビューしました。 NHK学生ロボコン2023の競技ルールなどは以下のリンクをご参照ください。 【NHK学生ロボコン2023ルール動画】 https://youtu.be/eEnqrpgW8jU Road to NHK学生ロボコン2023 -4年ぶりのNHK学生ロボコンでしたが、出場が決まった時はどんな気持ちでしたか。【岡本】2021年度、2022年度と挑戦してきました(2020年度は新型コロナの影響でオンライン開催)がどちらも本戦には出場できず、私にとって今年がラストイヤーでしたから、出場決定の報せをチームリーダーの川村君から受けたときは、純粋に嬉しかったです。 【川村】私は高校生ロボコンに関わって、全国大会にも出場経験がありました。全国大会でしか味わえない緊張感を大学生になっても経験したいと思っていました。私はリーダーとして、大会事務局からの出場決定の連絡が届くまで毎日メールをチェックしていました。出場決定の連絡を何度も何度も確認しました。念願の大会にやっと出場できることを確信して感無量になりました。それからは、メンバー全員で出るからには結果を残そうという思いで頑張りました。 【藤野】私は中学・高校とロボコンに関わっています。なので、大学生になったらNHK学生ロボコンに出場することを目標として、大学を受験しました。本戦出場が決まった時は寮の自室でくつろいでいたのですが、メールを見た瞬間「え?マジ?よっしゃー!」って叫んでいました。そこでスイッチが入り、大会までに何をするか、どこを改善するか問題点を洗い出していました。高校生の時にロボットアメリカンフットボール大会の全国出場権があったのですが、残念ながらコロナ禍で大会が中止になりました。このまま終わってたまるかと、初めての全国大会で晴れの舞台だし、全力でいこうと意気込みました。 -本戦出場が決定するまでに苦労したことはありますか。【岡本】私は象ロボットの設計を担当しました。印象に残っているのは2次審査のビデオ提出締め切り前夜に、射出機構の角度を変更したことです。それまでは、射出口に対してリングを直角に送り出していたのですが、リングの射出距離が安定していませんでした。改善策をずっと考えていて、締め切り直前に角度を無くして水平にリングを送ってみたら、距離の差異が無くなりました。締め切り直前でCADの設計は間に合わないから、現場合わせでやることになるけど変更するか?というギリギリの選択でした。結局、ビデオの撮り直しはせずに、2次審査に通ることを前提にして作業を進めておき、2次審査が通ったらすぐに対応できるようにしていました。 【川村】個人的に大変だったのはビデオ審査の動画編集です。1次審査、2次審査とも私が編集を担当しましたが、今まで動画の編集をしたことが無かったので手探りで進めました。1次、2次とも5分の動画で、1次ではどういう機構を使うのかを紹介。2次では、ロボットの動きを見せて、1次からの変更点を紹介しました。自分たちのロボットを良く見せるためにどうやって撮影するか、編集はどうするかなど、他大学のYouTube動画などを研究しました。2本のビデオ制作にかかった時間は撮影・編集を含めて18時間ほどです。 【藤野】私は、うさぎロボットの制御や基盤をほとんど一人で担当していました。センサーで読み取って射出機構の回転速度を一定にさせるプログラムを急きょ導入しましたが、しっかりした制御システムが成り立っていない状況でプログラムを打ち込んでいたため、練習コートで調整しようとしてもなかなか上手くいかなくて苦労しました。リングを飛ばすローラーが、目標の回転数に到達するまでの時間を短縮させるため色々と手を尽くしましたが、私だけの知識ではなかなかできないこともありました。テストでは動いていたのに、ロボットに搭載したらセンサーの取り付け位置が変わって上手くいかないこともありましたし、ローラーなどの部品を付けて負荷がかかるとテストの時と変わってしまってセンサーが全く計算してくれないこともありました。大会直前まで何度も調整を繰り返していました。 練習中、動作を確認する藤野さん 予選リーグ第1試合 VS大阪工業大学-予期せぬトラブルの連続 【川村】1試合目は、象ロボットがまず手前のポールにリングを入れて、次にセンターエリアの手前の2本を狙い、最後に中心の1本を狙う予定でした。その間に、うさぎロボットがセンターエリアの奥の2本を狙う作戦でした。 今大会のフィールド ですが、象ロボットのリングが詰まってしまい、思うようにいきませんでした。練習では安定して動いていて、大会前日のテストランも問題は無かったのですが、いざ本番になると会場の雰囲気にロボット達も呑まれたみたいで、練習どおりに動かず焦ってしまいました。象ロボットが何発か放った後に詰まってしまい、さらに動かなくなってしまったのは致命的でした。 【岡本】リングが詰まった時はどうしようかと思いましたけど、リトライして再装填すれば数発は放てたので、いかに少ない発射数でポールに入れるかということだけを考えていました。 【藤野】うさぎロボットは会場の電波干渉の影響でコントローラーの電波がロボットに届かなくなり、ロボットが止まらなくなってしまった時は「なぜ⁉」って思いました。直感でコントローラーの電波が届いていないのかと思って、ロボットに近づいたら少しは操作できるようになりましたが、根本的な解決方法が無くて思うように操作できませんでした。 予選リーグ第2試合 VS長岡技術科学大学-今大会随一の大接戦 【岡本】長岡技術科学大学のロボットはリングの連射性能が凄かったので、これはもう「チェイヨ―(8つのポールの得点を全て獲得した状態)」されるかもしれないと思ったので、1試合目とは作戦を変え、相手にチェイヨ―させない戦略に基づいてセンターエリアのポールから狙いました。最後の最後で逆転されてしまいましたが、割と上手くいっていたと思います。 残り数秒まで大接戦だった第2試合 【川村】私は岡本さんの側で象ロボットが狙うポールの指示を出していて、藤野君には、象ロボットが狙っているポールとは別のポールを狙うよう指示していました。割と落ち着いて指示を出せていたと思いますが、会場の歓声で指示が伝わらないこともありました。これは来年度に向けての反省点です。 残り時間を確認しながら指示を出す川村さん(左) 【藤野】電波干渉の問題は2試合目も対策ができず、少しでもロボットに近づいて電波が届くようにするしかありませんでした。練習で想定していなかったトラブルが起きて、事前に考えていた作戦もできずパニックになってしまいました。 これからも優勝を目指して-We love スポ根 -練習の時、川村さんの楽しそうな表情。そして、予選で敗退した時の悔しそうな表情が印象的でした。リーダーとしての意気込みはどうでしたか。【川村】練習は、皆が楽しくできる環境にしたいと思っていました。高校生の時にロボットの操作を担当していて、嫌々やるより楽しくやった方がチームとして相乗効果があったので、今回も「楽しく練習する」をモットーにしていました。後は、メンバーが一人で抱え込まないようにコミュニケーションを取ることを心がけていました。本戦では、長岡技術科学大学が1試合目で勝っていたので、勝てれば1勝1敗で並び、予選突破の可能性が出てくるので何としてでも勝ちたいと思っていました。ところが、残り数秒で負けてしまい、他大学との実力の差を目の当たりにしました。負けず嫌いな性格も相まって悔しさが表情に出てしまいましたね。 体育館での練習の様子 -藤野さんはF3RC(エフキューブロボットコンテスト)優勝のメンバーですが、何か違いを感じましたか。【藤野】まず、観客が多くて会場の雰囲気がF3RCとは全く違っていました。競技は点の取り合いになる試合形式なので、相手からのプレッシャーが凄いです。また、ロボットのレベルが全然違っていました。NHK学生ロボコンは投てき競技が多いのですが、F3RCは投げることはあまり無いので考え方を大きく変える必要がありました。F3RCでやった事と同じやり方では太刀打ちできないことを実感しました。中学生の頃からロボットを作り続けていますが、大会に出る度に段々と難易度が上がり、アイデアの出し方や違う考え方がある事を思い知らされています。2年生のうちに本戦を体験することができて、いろいろな課題を見つけられました。残りの2年間は課題解決に全力を注ぎたいです。 -岡本さんは学生生活最後の年につかんだ出場でしたが、どのような思いで大会に臨みましたか。【岡本】4年生にして初めて出場できたので「あぁ、やっとか」という思いでした。1年生の時は新型コロナがまん延し始めた時で、ロボコンプロジェクトに参加できたのは夏からでした。NHK学生ロボコンもプレゼン形式のオンライン開催でした。2年生の時は無観客で開催されましたが、出場校が通常時より絞られていて私たちは本戦には出場できませんでした。3年生の時は2次ビデオ審査で落ちてしまいました。今大会では、ロボットの性能を最大限活かした操縦を心がけました。設計者だからこそ、特性の理解から特長を活かしつつ、短所も補いながら操縦することを念頭に置いて挑みました。後は、大会を少しでも盛り上げられるようにと思っていました。チーム紹介のビデオに出演しているのですが、顧問の三井先生がストーリーを考えて、私がロボットにされました(笑)。撮影の時は川村君と先輩がいたのですが、何回もダメ出しされて、階段を落ちるシーンは先輩の演技指導を受けながら10テイクくらい撮りました。 https://www.youtube.com/watch?v=IeIpz_GShx4 NHK学生ロボコン2023 チーム紹介動画 -今回出場して得られたものは。【岡本】技術面で言えば、他大学のロボットを間近で観れたことです。他大学は独立ステアリングを用いていて、足回りが強化されていたので、私たちも導入しようと取り組み始めました。独立ステアリングは、操舵と駆動を別々のモーターで制御して、進行方向にタイヤの向きを揃えることができ、タイヤの駆動力すべてを移動に費やせるため高速移動が可能になります。試合の仕方では、他大学は迷わずリトライをしていたのが印象的でした。私たちは4年ぶりの出場で経験者が少なかったのでリトライをした方が良い状況でも、もう一機のロボットが動いていたらリトライを躊躇して行動が遅れることがありましたね。 【川村】大会の雰囲気を感じて、場慣れできたことが大きいです。前回出場したのが4年前で、大会の進行が分からず、他大学の人に「どうしたらいいんですか」とか質問して右往左往していましたが、今回出場したことで後輩たちに伝えていけます。また、SNSで他大学同士が交流している様子を見て、私たちも技術を向上させるためにもっと交流会に参加しないといけないと思うようになりました。これまで、他大学主催の交流会に参加させてもらっていましたが、今後は私たち主催の交流会を開催したいです。 【藤野】過去のNHK学生ロボコンや高専ロボコンの映像を結構見てきましたが、他大学のロボットを直に見て、もう今までとは違うレベルに進んでいることが身に染みて分かりました、今の自分たちの技術を使いまわしているだけでは駄目だなと。新しい事に挑戦しないと今使っている技術もいずれ古くなり、他大学との差がさらに開いてしまいます。これから私たちが勝つためには、他大学の先を行く考え方や技術が必要です。 -優勝を目指すために変えていきたいところは。【川村】アイデアをしっかり再現できるように技術力を向上させていきたいです。今はインターネットから色々な情報を得られる時代ですから、情報収集をして、アイデアどおりに加工できる技術を身に付けていきたいと思っています。 【藤野】設計、加工、制御の3つの班のうち、私が所属する制御班の強化が必要だと思っています。制御班は人が少ない上に、技術が進化し、覚えなくてはいけないことが莫大になってきています。センサーの扱い方やプログラムの仕方も以前より複雑になっていて、プログラミングの経験が無い人が学ぶには範囲が広すぎる状況になっています。だから、初心者にも分かりやすく教えて、後輩を育てたいです。また、今までのプログラムのデータを再利用できるようにマニュアルを残していきたいです。 【岡本】資料をしっかり残すことです。プログラミングも設計も、ちゃんと動くシステムや機構をデータとして残しておけば、後輩も「このデータを使えば絶対に動くんだ」と安心して設計できます。そうすればもっと精度の高いロボットを作れるようになっていきます。これからも私たちはNHK学生ロボコン優勝を目指して活動を続けます。ものつくり大学に入学したら、ぜひロボコンプロジェクトに参加してください! 関連リンク ・ロボコンはスポコンだ!優勝目指してひた走れ!② ~ピットクルー&大学院生編~・NHK学生ロボコンプロジェクト「イエロージャケッツ」WEBページ・情報メカトロニクス学科WEBページ・学生ロボコンWEBサイト

-

【埼玉学②】吉見百穴――異界への入り口

「埼玉学」とは、埼玉県の歴史・文化・産業・地理・自然など、埼玉県に関するあらゆる分野を総合的に研究・探究する学問です。教養教育センターの井坂康志教授が新しい研究テーマとして連載を始めました。 今回は、埼玉県比企郡吉見町にある古墳時代の末期(6世紀末~7世紀末)に造られたとされる吉見百穴を訪れ、その不思議な魅力に触れていきます。 埼玉の不思議なもの 古人の建造物は、石や土、木とは限りません。岩の壁面に穿たれた「穴」もあるからです。吉見百穴の存在を最初に私に教えてくれたのは、学研という出版社が刊行していた「まんがひみつシリーズ」でした。シリーズ発刊は1972年だから、ほぼ半世紀前になります。自然や社会について子供でも理解できる工夫を見ると、仕事は丁寧、文章は達意、じつに卓越したクラフツマンシップの発揮された本に仕上がっています。 思わずため息が出るくらい、よくできたシリーズでした。たとえば、「野球」「切手」「宇宙」「からだ」「昆虫」など子供にとっては何ともいえず心惹かれるテーマ。実に軽快な手さばきで、面白おかしく編み直していく。私もかつては編集の仕事をしていたのですが、大いに脱帽させられたものでした。 とくに気に入っていたのは、『日本のひみつ探検』(「学研まんがひみつシリーズ29」)です。今みたいにスマホもネットもなかったので、暇さえあれば目を落としました。ただめくるだけのときにもありました。各ページ欄外には一つずつ「豆知識」が配されて、それだけで心が揺らめくのです。日本の地殻変動の目覚ましい働きから、自然的造形や名所旧跡などをとても親しげに、子供に寄り添って示してくれる。鬼の洗濯板、琵琶湖、青木ヶ原樹海、天橋立など、神秘の予感に彩られた地名はたぶんこの本で知ったと思います。 子供の頃の愛読書 一つが吉見百穴です(確か本には「ひゃっけつ」とルビが振られていた記憶がありますが、「ひゃくあな」が一般的のようですね)。古代の旧跡が自分の住む埼玉県にあるというので、根拠なく湧いてきた誇らしい気持ちだけは覚えています。いつか訪れてみたいと思いました。ですが、埼玉県民を悩ませる複雑怪奇の鉄道事情も相まって、訪れることができずに今日に至ってしまいました。(余談となりますが、私の勤める行田市の大学から隣町・加須市の実家に行くのに、高崎線の吹上駅まで15分、一度大宮まで出て宇都宮線に乗り換えて栗橋まで約1時間、徒歩で15分と計90分かかります。ちなみに、同地点から新宿までとほぼ同じ時間です。あるいは所沢あたりに出ようと思ったら、東京より遠い) 百穴を訪ねてみた 鴻巣駅からバスが出ていることは聞いていました。初夏の汗ばむような暑い日、吉見百穴を訪ねてみました。とにかく長い荒川の橋を抜けていきます。対岸まで続く緑の農地を眺めるともなく眺めながら、表れては消える田野や林と心の中で対話していると、唐突に現れたのが吉見百穴でした。日本の昔から名勝や景勝と言われている地はたいていは素朴な演出が施されているのが常ですが、完全にむき出し、空に向かって露出しています。 異様な無数の穴は唐突に現れる 川一つ隔てた向こうの灰色の岩壁には、蜂の巣のように詰まった感じの穴が目に入る。現代でいうところのカプセルホテルを思わせるところがあります。異様な穴がある時代に突如として出現したのに、どのような事情があったのは、私にはわかりません。実は、この疑問はすでに『日本のひみつ探検』を読んだ頃から私の頭を占めていました。 穴の用途については二つのまったく異質の説が存在していました。一つは、コロボックルの住処とする住居説、もう一つは墓所説です。両説は、考えるほど不明瞭になる気がします。ある時代にこのような構造物の突如とした出現について、どのような詳細があったのか、私は知りません。というか、知りたくもない。かくも得体の知れない穴についての説明など、どんな本を読んでも、人から聞いても、とうてい自分を納得させる自信がないからです。 異様な300の目 私はひたすら穴ばかり凝視していました。私のごとき素人には見当もつかないながらも、何か理解を求めてやまぬ生き物のように私には感じられました。あるいは、近くを流れる川向こうの平地の動静を監視している諜報施設のようにも。いずれにしても、近代に汚染された頭脳では及ばない、神妙な調和が付随するのは間違いなく、いつまでも見ていても見飽きることがなかった。これが本当のところです。見ているうちになんだか見られているのはこちらのほうではないか、そんな不気味な感覚に支配されるのです。穴の中に入ってみました。入口は大人一人がやっと入れるくらい、ひんやりとしている。 穴の一つに入ってみる 岩の壁面に穿たれた穴は300を超えるという。百とは「数の多さ」を意味する寓意でしょう。現実はその寓意をはるかに上回っている。しかもただの穴と言っても、300以上の穴を硬い岩壁に穿つ作業が生半可でない以上、何らかの強い意志と固く結ばれていないわけがない。思いつきの気まぐれでないことは確かでしょう。 もちろんその意思が何なのか、どこに通じているのかは私にわかるはずもないのですが、その場に身を置いて私が抱いた勝手な印象は、「戦への備え」でした。いくつもの穿たれた穴から敵方の動静を虎視眈々と監視する「目」です。第二次大戦中、軍事施設が存在していました。現在は柵で仕切られていますが、いくつかの穴の奥は軍需工場に通じていたとのこと。埼玉県には桶川や所沢、戦時中の空を担う重要施設がいくつも設置されていました。時に人は土地に一種のにおいを感じることがあります。古代人の感じ取ったものと同系の土地に染み付くかすかな匂い。そして張り詰めた決死の思い――。これらの穴は一体どこにつながっているのでしょうか。 ここはかつて軍事施設だった。怖い profile 井坂 康志(いさか やすし)ものつくり大学教養教育センター教授 1972年、埼玉県加須市生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学。博士(商学)。東洋経済新報社を経て、2022年4月より現職。ドラッカー学会共同代表。専門は経営学、社会情報学。 関連リンク 【埼玉学①】行田-太古のリズムは今も息づく

-

7月7日、図書館ランタンまつり–幻想的な灯りに心癒されて

7月7日、図書館ではクールアース・デイにちなみ、Co2削減を目的にスペースの一部をライトダウンしてランタンを灯す「ランタンまつり」が開催されました。図書館初となる「ランタンまつり」を企画し、ランタンや灯篭を手作りで準備した、図書館・メディア情報センターの細井まちこさんが、企画を考えたきっかけや想いを紹介します。 「みんなが地球を想う日」に 「図書館を舞台に何か新味のあることはできないか」--。そう考えていた折、11月頃、栃木県足利市の期間限定のライトアップを見る機会がありました。折しも地元行田市の毎月一回行っているライトアップイベントも目にしていて、こんなきれいなイベントを図書館でも開催できたらいいなと思いました。 2023年5月頃から密かに企画書をつくり、いつでも実施できるようスタンバイしていました。その甲斐あって、今回ようやく実現することができました。 「クールアース・デー」は、2008年のG8サミット(洞爺湖サミット)が日本で7月7日の七夕の日に開催されたことを機に定められています。この「みんなが地球を想う日」が胸に刺さり、7月7日に開催を決めました。コンセプトを「ライトアップだけど地球温暖化対策でライトダウン」これで進めようと決めました。 時間帯は、学生にあまり影響の出ない17~19時の2時間、初めての試みだったため、一部の箇所だけで消灯にしようと「IOT INFORMATION GALLERY」に決めました。 図書館でのランタンまつり ランプシェードを制作する 市販で販売している14個1セットになったものを購入。けれど、何かもの足りない。ものつくり大学なら何かしら手作りの物で演出できればと調べたところ、風船で作るランプシェードを見つけました。これなら作れるのではと、家で使用しなくなったかな用の書道用紙があったので、100円ショップの風船を使い、みようみまねで作り始めました。初めは、風船に薄めたボンドを塗り、書道用紙を直接貼り付けましたが、見事に失敗。用紙を直接貼ったため、風船にへばりつき、空気を抜いた時点で一緒にしぼんでしまいました。 ランプシェードをつくる 改めて研究したところ、最初の層を水で貼り付けてから、最後の層を水で薄めた糊をしみ込ませた和紙を貼る方法を見つけました。さっそく実践したところうまくいき、風船と書道用紙をきれいにはがすことができました。ここから好調に進めることができました。少しアレンジして、最初の層の後に水で薄めた糊をしみ込ませた毛糸を巻き、最後の層を貼るバージョンや最後の層の紙に花の絵や即席の俳句プリントのものを作り8個完成させました。 ほかにもプリント可能な書道用紙を友人からいただいたので、空のイラストや花などのイラストをプリントした用紙を丸めた灯篭を24個作りました。 幻想の時、いよいよ開催 7月7日、16時から電気を消して、図書館職員で提灯、ランプシェード、灯篭を飾り付けました。17時を待って、ライトアップし、いよいよランタンまつりの開催です。日が落ちていくにつれて、段々ときれいに浮かび上がってきました。閉館後の18時頃から癒しの音楽を流しました。音楽と相まって、幻想的な世界。学生と職員数名で酔いしれました。心癒される時間でした。 内心、どうなるだろうかと心配な点もありました。尊敬する人からいただいた言葉「失敗してこそ宝を見つけることができる。だから死ぬまでにたくさん失敗をしなさい」が心の支えとなってくれました。 秋から冬にまた開催したいと考えています。 職員、学生とともに 原稿図書館・メディア情報センター 細井 まちこ

-

【知・技の創造】木造住宅4号特例の縮小

木造の住宅設計における「4号特例」とは 私の研究室では建築物の構造設計を通じて物の仕組みや成り立ちを考える研究を行っています。皆さんは木造の住宅設計において「4号特例」という制度があるのをご存じでしょうか?4号特例について新築の設計を例に説明すると、建築基準法第6条1項4号で定める建築物を建築士が設計する場合、建築確認の際に構造耐力関係規定などの審査を省略できる制度の事です。つまり対象となる建築物を設計する際に一部の書類提出を省略できるため、建築士も施主が望まない限りは審査に不要な書類の作成は行ってきませんでした。ここで対象となる建築物とは住宅等の木造建築物で2階建て以下の建物、延べ面積が500㎡以下で建物高さが13mまたは軒の高さが9m以下の建物で、これらの建物については建築確認審査を簡略化するという規定が「4号特例」と呼ばれる制度です。 ただし、建築士の責任で基準法に適合させることが前提です。4号特例は1983年に法改正してできた制度で当時の4号建築物の着工件数は今の倍程度あり確認審査側の人手との兼ね合いで、設計業務の一部の範囲については建築士の判断に委ねようという経緯がありました。 その後、1998年の建築基準法改正による建築確認・検査の民営化等によって、建築確認審査の実施率が向上し続ける一方で、4号特例制度を活用した多数の住宅において不適切な設計・工事監理が行われ、構造強度不足が明らかになる事案が断続的に発生したことなどを受け、制度の見直しの必要性が検討されてきました。 4号特例の縮小と課題 そのような状況の中、地球規模の課題である気候変動問題の解決に向けて、2050年までにカーボンニュートラルと呼ばれている脱炭素社会の実現に向けて国土交通省は建築物省エネ法と建築基準法を改正しました。2025年の全面施行に向け、段階的に政省令や告示などを定めていく予定で、その改正の中に「4号特例の縮小」と呼ばれる審査制度の見直し案が盛り込まれることになりました。改正後は4号の規定内容は新3号というものに引き継がれ特例となる対象は、平屋建て、床面積200㎡以下に範囲が縮小されます。 つまり2階建ての木造戸建て住宅は構造審査が必要になるという事です。これは建築業界にとっては大きな変化で建築士の業務量は増大し確認審査員の負担する審査件数も増大することで円滑な施工が実現できるのか懸念されています。木造住宅を手掛ける構造設計者の人数は、4号特例の縮小によって構造計算が必要になる住宅の物件数の増加に対して十分とは言えず、今後建設業界全体で木造住宅の構造計算を手掛けられる技術者を育てていく必要があります。もちろん4号特例の縮小は住宅を建てる施主側にとっては大きな安心につながります。より構造計画を重視した設計が求められることになり構造設計者の役割が重要になってきます。 私の研究室でも建築構造の基礎を学び構造設計の分野で活躍できる人材を社会に送り出していきたいと思っています。 埼玉新聞「知・技の創造」(2023年7月7日)掲載 Profile 間藤 早太(まとう・はやた) 建設学科教授日本大学理工学部建築学科卒業。1級建築士・構造設計1級建築士。金箱構造設計事務所を経て間藤構造設計事務所を設立。2022年より現職。 関連リンク ・建設学科WEBページ

-

創造しいモノ・ガタリ 04 ~私の原動力-「誰も想像していなかったもの」をつくりたい~