建設学科

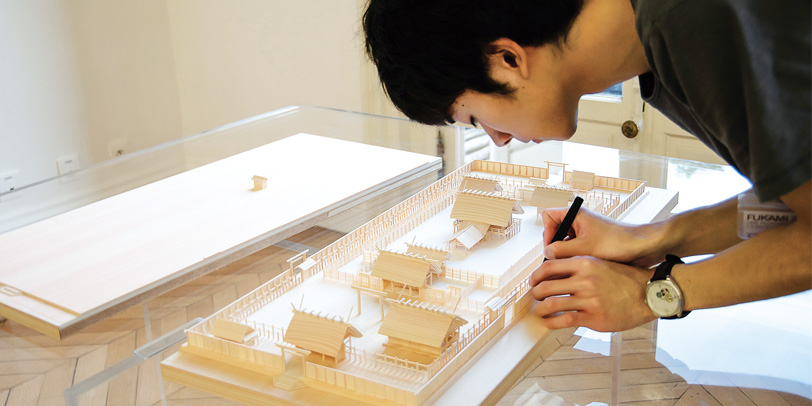

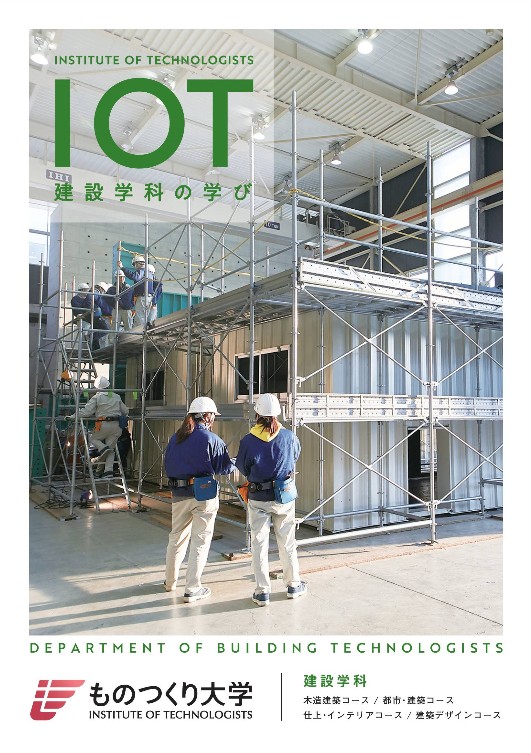

建築物とは人々が暮らす生活空間であり、都市を形づくる要素であり、未来につながっていく環境でもあります。建築物に注がれる技術や知識はさまざまな要素を秘めており、その多様な要素を本格的な実習を通して体感しながら学んでいくのが建設学科の大きな特長です。屋外実習場で原寸モデルを建設していく過程では、講義や模型制作だけでは感じることのできない喜びや厳しさを感じ、やりがいや達成感を得ることができるでしょう。

【関連する分野】

- 木造建築技術

- 木造住宅設計

- 伝統様式構法

- 都市インフラ

- 建設マネジメント

- インテリア

- 建設CAD

- 環境設計

- ユニバーサルデザイン

学びのポイント

-

段階的に専門知識と技術技能を身につける

-

カリキュラムの約6割が本学独自の体験型授業

-

実社会と自分を知る長期インターンシップ

モデルコース

4つの履修モデルコースがあります。ものづくりの基礎を学んだ後、少し具体的なテーマに沿って勉強を進めるためのコースです。他のコースの科目も履修できますので、選んだコースを核にして学ぶ内容を自由に組み立てることができます。

研究室紹介

橋梁・構造研究室

大垣 賀津雄 教授

博士(工学)[技術士(総合技術監理部門、建設部門)] 鋼部材のCFRPによる補強技術開発、FRP緊急橋梁の技術開発、軽量樹脂モルタルの適用研究、木橋の補修技術開発、橋梁の劣化・維持管理の研究、歴史的鋼橋の調査研究

日本全国のインフラ構造物の補修・補強研究

橋梁を中心とするインフラ構造物の補修・補強に関する研究が主なテーマです。繊維強化プラスチック(FRP)等の新材料を用いた実験研究を行っています。日本のインフラ構造物は建設後50年以上経過したものが半数以上を占めるようになり、補修・補強が必要な時代です。このような時代のニーズに対応し、理論と実践の両面から学生と共に研究に取り組んでいます。活動内容としては実験研究や補修施工を行っており、軽量、高強度、腐食しない新素材の実験研究は、全国の大学の中でもトップレベルです。要求性能を満たす試験体を自ら制作し、載荷実験等で確認していくことで社会に役立つ体験ができます。

学科紹介動画

-

大製図室

-

ティンバー実習場

-

ストラクチャー実習場

カリキュラム・時間割

カリキュラム

授業の目標と成果がわかりやすいように、1年間を4つに分割したクォータ制を採用しています。3年時は4つのコースから自分の適正や希望に合った科目を選択できます。

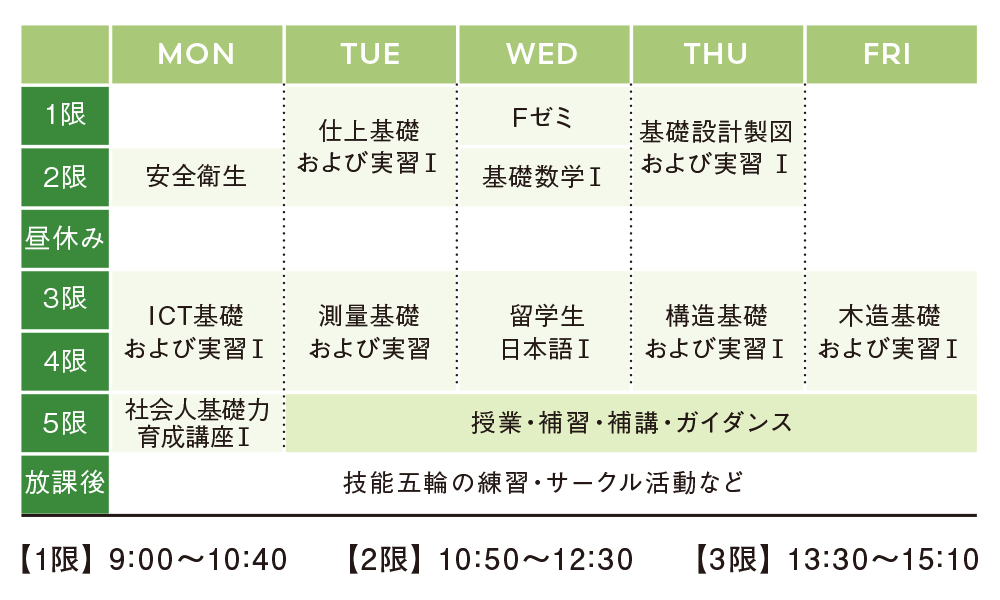

時間割

左は1年生第1クォータの時間割例です。

全学年の最新時間割は以下に掲載しています。

教員紹介

建設学科の教育・研究を担う教員を紹介します。

学生プロジェクト

楽しみながらものづくりの力をつける課外活動が盛んです。

詳しくはこちら教育設備

原寸大の実践的教育を支える教育設備を紹介します。

詳しくはこちら内定者の声・卒業生の活躍

本学の卒業生の活躍をご覧ください。

卒業生の進路

本学の卒業生の進路実績です。

詳しくはこちらインターンシップ

40日間という長期間のインターンシップを実施しています。

取得できる資格など

「測量」「測量実習」など所定の授業を履修し単位を修得すると「測量士補」の資格を卒業時に取得することができます。また、建築士の受験資格を得るための指定科目も数多く開講しています。そのほか、技能検定合格のための講習を実施するなど、資格取得を積極的にサポートしています。

卒業(または在学)時に取得あるいは受験資格を得られる主な資格

| 資格名 | 取得・受験条件 |

|---|---|

| 技術士補 | 技術士第一次試験受験資格 合格者は技術士補に登録可 |

| アーク溶接特別教育 | 所定の授業(構造基礎および実習Ⅳ)を履修し、所定の成績で合格した者に修了証交付 |

| 建築積算士補 | 所定の授業(建設積算Ⅰ)を履修し、所定の成績で合格した者は資格取得 |

| 測量士補 | 所定の授業(GSコース)を履修し単位を修得した学生は卒業時に登録 |

| 一級建築士 | 大学で認定を受けた指定科目を40~60単位以上修得して受験資格 ※詳細は履修ガイド・シラバス参照 |

| 二級建築士 | 大学で認定を受けた指定科目を20~40単位以上修得して受験資格 ※詳細は履修ガイド・シラバス参照 |

| 木造建築士 | 大学で認定を受けた指定科目を20~40単位以上修得して受験資格 ※詳細は履修ガイド・シラバス参照 |

実務経験を重ねることによって受験資格が得られる主な資格

| 資格名 | 取得・受験条件 |

|---|---|

| 技術士 | 技術士補または第一次試験合格後、4年の実務経験で第二次試験の受験資格 合格者は技術士に登録 |

| 測量士 | 測量士補として実務経験1年で資格取得 |

| 二級施工管理技士 (土木、建築、管工事、造園、建設機械) |

実務経験1年で受験資格 |

| 一級施工管理技士 (土木、建築、管工事、造園、建設機械) |

実務経験3年で受験資格 |

| 建築設備士 | 実務経験2年で受験資格 |

本学のカリキュラムを履修することで受験に有利となる主な資格

| 資格名 | 取得・受験条件 |

|---|---|

| 基本情報技術者 | 2~3年次で受験準備 ものづくりの現場でのIT化に貢献する資格 |

| 玉掛け技能 小型移動式クレーン運転技能 フォークリフト運転技能等 |

学内掲示により、指定期間に短期講習申込・受講(費用別途) |

| 3級技能検定もしくは 2級技能検定 (建築大工、造園、左官、家具製作、とび等) |

学内掲示により、特別講習の日程に合わせて申込・研修参加・受験(費用別途) |

| 商業施設士補 | 大学で認定を受けた指定科目を34単位以上修得し、商業施設士補資格講習会を受講修了すること(費用別途) |

ほか

- 建築・土木系

設備士、建設機械施工技士、土地家屋調査士、建設業経理事務士、車両系建設機械運転技能者、労働衛生コンサルタント - 設計・製図系

CADトレース技能審査、三次元CAD利用技術者試験、CAD利用技術者試験、建築CAD検定、マンションリフォームマネージャー - インテリア系

商品装飾展示技能士、インテリアコーディネーター資格試験、インテリア設計士、インテリアプランナー、照明コンサルタント、商業施設士、福祉住環境コーディネーター検定試験(R)、リビングスタイリスト資格、食空間コーディネーター、プロダクトデザイン検定

修学上の情報

履修や成績、情報ネットワークに関することなどを掲載しています。

3つのポリシー

「ディプロマ・ポリシー(学位授与の方針)」「カリキュラム・ポリシー(教育課程の内容・方法の方針)」「アドミッション・ポリシー(入学者受入れ方針)」について掲載しています。

各種お問い合わせページ

各種お問い合わせページ アクセス

アクセス