宇宙開発研究プロジェクト

めざせ!高度1km。

やがては音速の領域に。

新たなチャレンジに挑み続ける

宇宙研究開発プロジェクト

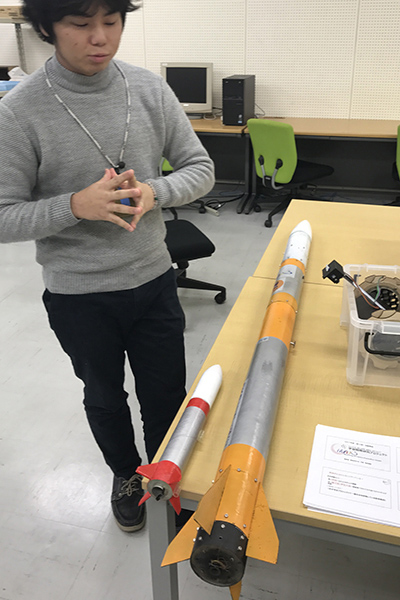

宇宙研究開発プロジェクトは、代表を務める製造学科3年の池田さんが入学して間もない頃に立ち上げたプロジェクトです。直径2cm、長さ25cmの小型ロケットを設計・製作するために、製作環境を整備するところからスタートしました。同じ志を持つ仲間が一人、二人と増え、今では総勢18名の団体に。

ロケットの構造や整備、制御、運用体制などをメンバーが自ら学び、2016年には「種子島ロケットコンテスト」で、三菱重工業賞を受賞するほどのプロジェクトに成長しました。

ロケットや小型人工衛星、探査機の開発計画・設計・製作を、燃焼系、機体系、伝送系、分離系の4班に分かれ、打ち上げまで約5カ月の期間をかけて準備を進めます。当日の天候や風向きなどの条件をシミュレーションしたり、安全管理に基づいた打ち上げ時の人員配置なども検討します。また、打ち上げが終了してからは、飛行経路のデータ解析や検証などを約3カ月行い、次の開発へとつなげていきます。

技術面だけでなく、さまざまな側面から成功するための要因を考え、一つひとつを達成することで成立するプロジェクトです。

今後、「高度1km、さらには音速突破をめざしていきたい」という池田さん。材料力学、熱力学、流体力学、機械力学の知識や、コンピュータの伝送系など、授業で学んだことを役立てたいと語ってくれました。ものつくり大学の宇宙研究開発プロジェクトは緒についたばかり。新たな目標の実現に向けて、ハイブリットロケットエンジンや自作の発射設備を導入しようとしています。

2018年の競技大会出場をめざし、これからもチャレンジが続いていきます。

8月中旬に秋田県能代市で行われた「能代宇宙イベント」で打ち上げられた大型ロケット。手前は小型ロケット。頭部のノーズコーンは3Dプリンター、羽の部分はレーザー加工機で制作。筐体は紙製で、外装は実際のロケットと同じFRP(繊維強化プラスチック)素材を使用。すべてプロジェクトのメンバーで設計・製作しています。

ロケット打ち上げ時には、このように分離し、搭載されたパラシュートが開きます。無事に分離し、パラシュートが降下してくるのを目にした時には、「やった~!」と歓声を上げるメンバーも。長期間、設計・製作に時間を費やしたからこそ、感激はひとしおです。

この中に電子機器が搭載されます。今後は、電子制御系のコンピュータを搭載し、到達高度1kmをめざします。

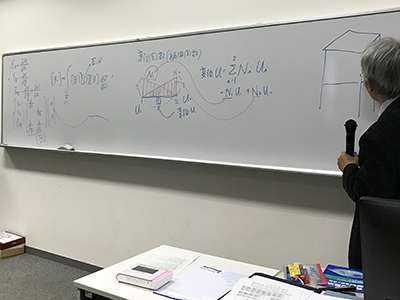

3年次に履修する「CAE基礎および演習」の授業風景。材料の強度をコンピュータでシミュレーションする手法を学びます。このように、ものづくりに不可欠な知識・技術を学べる授業が豊富です。

高校生の頃からロケットを設計・製作してきたという池田さん。大学でもロケットを製作し、いろいろなことにチャレンジしたいという意志を持ち、工学系を学べるものつくり大学への進学を決めたそうです。

記事一覧

-

048-564-3200(代表)

048-564-3200(代表)【受付時間】月~金曜日 9:00~17:30

〒361-0038

埼玉県行田市前谷333番地 アクセス

アクセス

- 資料請求

お問い合わせページ

お問い合わせページ