横浜・川崎(2023.12調査)

浦舟水道橋は横浜市南区の中村川に架かる歩行者専用橋です.現存するわが国最古のピン結合のプラットトラス橋になります.1893年に英国シェルトン社製の鋼材を使用して,西之橋として中村川の下流に架設されたのが始まりです.その後関東大震災の復興事業として,1927年に西之橋の上流の中村川の翁橋に転用されています.首都高速神奈川3号狩場線の高架橋建設に伴う護岸改修工事に合わせ,1989年に現在の場所に移設されました.神奈川県技師の野口嘉茂の設計で,存在感のある赤い鉄橋は,建造から130年以上経た今も現役で活躍しています.

西之橋は横浜市中区の山下町と元町・石川町を結ぶ上路式2ヒンジ鋼アーチ橋です.橋より上流部は中村川,下流部は堀川となります.関東大震災後の1926年に復興事業として架替えられた橋長32.5m,幅員22mの現橋は,山手隧道,櫻道橋,打越橋,谷戸橋とともに「元町・山手地区の震災復興施設群」として2015年度の土木学会選奨土木遺産に認定されています.旧橋のトラスは移設され浦舟水道橋として現存しています.

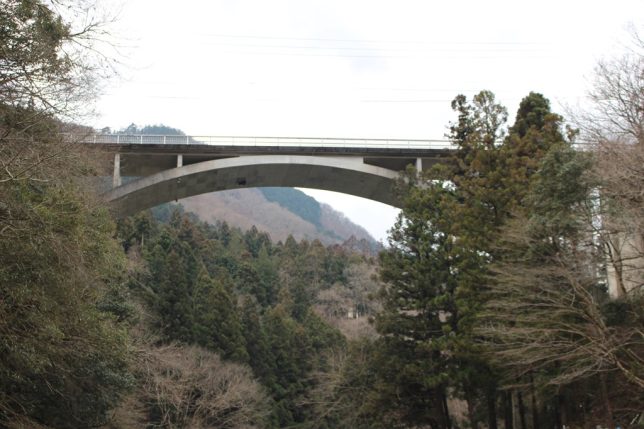

打越(うちこし)橋は横浜市中区打越26番地~山手223番地にある上路式2ヒンジ鋼アーチ橋です.関東大震災の復興事業で市内に建設された178本の橋梁のうちのひとつです.牛島山と呼ばれた打越の丘を南北に削って切通にし,幹線道路と横浜市電を通した上を跨道する形で架けられました.1928年の竣工で,施工は横浜船渠です.「元町・山手地区の震災復興施設群」として土木学会選奨土木遺産に認定された橋のひとつになります.

万国(ばんこく)橋は横浜市中区海岸通4・5丁目(北仲通地区)と新港1・2丁目(みなとみらい新港地区)の間の運河に架かるコンクリートアーチ橋です.初代は新港埠頭築造に伴い1904年架設されたボウストリングトラス橋で,現在の橋は1940年に架替えられた2代目です.橋の両側にある石積み護岸は架替えの際にもあまり手が加えられておらず,初代万国橋の面影を今に残しています.

横浜ベイブリッジは1989年9月27日に開通した横浜市にある長さ860 m(中央支間長460 m)の3径間連続トラス斜張橋です. 横浜国際航路を横断し,中区本牧ふ頭と鶴見区大黒ふ頭を結ぶダブルデッキ形式となっており,上層部は首都高速湾岸線,下層部は国道357号となっています.2022年6月には,しばらく閉鎖されていた遊歩道「横浜スカイウォーク」がリニューアルオープンしています.

鶴見つばさ橋は横浜ベイブリッジと並び横浜を代表する橋で,首都高速湾岸線の扇島と大黒埠頭を結んでいます.中央径間長510mの鋼斜張橋であり,全長1,020mは一面吊りの斜張橋としては世界一の長さです. 全長・中央径間長・主塔高のいずれも横浜ベイブリッジを上回り,逆Y型の主塔は,重厚なH型主塔のベイブリッジと比べてスマートなデザインとなっています。1994年度の土木学会田中賞を受賞しています.

みなとみらい歩道橋は横浜市西区のみなとみらい大通りと,とちのき通りが交わる交差点に位置する歩道橋です.2010年3月23日に開通しました.開通当初は2股の分岐でしたが,2019年には3分岐目と,延伸する新たなデッキも整備されています.2012年9月〜2013年3月にかけてデッキ上歩行者通路の屋根設置工事が実施されました

大師(だいし)橋は東京都と神奈川県の境に架かり多摩川を跨ぎます.橋長541mで下りと上り車線がそれぞれ独立した2つの橋であり,2径間2連の並列斜張橋となっています.上下線の主塔の位置がずれており,遠目には3径間斜張橋に見えますが,2径間斜張橋が上下線分離して,主塔位置が大きくずれています.2006年に上下線が完成しました,橋名は南西約1kmにある川崎大師が由来です. 隣接して首都高速1号羽田線・首都高速神奈川1号横羽線の高速大師橋が架かっています.

首都高速大師橋は1968年の開通から50年以上が経過し,鋼床版等部材劣化が著しいことから更新(架替え)工事が進められています.既存の橋の隣(下流側)に長さ約300mの新しい橋を組み立て,新旧2本の橋桁を上流側にスライドして置き換える工法を採用しました.これにより既存の橋の撤去と新しい橋の架設という2つの工事を合わせて2週間という短期間で実施しています.架替え前の橋を解体し2025年度の工事完成を予定しています.大成建設・東洋建設・IHIインフラシステム・横河ブリッジのJVによる施工です.

多摩川スカイブリッジは川崎市川崎区殿町3丁目(キングスカイフロント)と大田区羽田空港2丁目(羽田グローバルウイングズ)を結ぶ多摩川に架かる橋です.2022年3月完成の鋼2径間連続鈑桁橋と鋼3径間連続箱桁橋からなる橋長675.0mの国内最大の複合ラーメン橋です.幅員7.5mの2車線の車道の両側に4.9m幅の歩道・自転車道が設けられています.橋の完成により羽田空港エリアと川崎市の臨海部が徒歩10分の距離で結ばれました.2021年度の土木学会田中賞を受賞しています.

川崎港臨海道路は川崎港における東扇島~水江町地区臨港道路整備事業です.貨物取扱量の増加や交通量の増大に対応し,円滑な物流の確保のため東扇島地区と内陸部を結び2028年の完成を予定しています.運河を航行する船舶の航行幅を確保するため,中央径間長を525mとする斜張橋を採用,桁下空間は47mです.通常の構造としての主塔高は150m以上が理想とされますが,5km先に位置する羽田空港の空域制限で高さが抑えられているため,主塔高は98.5mとなり,橋長に対して極めて低主塔の斜張橋となるのが特徴です.

相模原・県央(2022.2調査)

勝瀬橋は2006年開通した相模湖に架かる斜張橋です.先代と同じ斜張橋ですが,新橋は中央付近に1本の主塔を持つ構造であり,支間長は主塔の左右を合わせて270m,幅員も最大で15mと車両通行上の問題も解消されています.

相模湖で小渕と日連とを繋ぐ日蓮大橋は,1992年にトラス橋から中路アーチ橋架替えられた橋です.橋長220mのローゼ橋です.

弁天橋は相模湖に架かる中路アーチ橋です.橋長146m,幅員9m,1990年に建設された中路式の二一ルセンローゼです.長大橋でありながらスマートなアーチ橋です.

吉野橋は1933年に竣工したスパンドレル・ブレースド・アーチ橋です.橋長95.3m,幅員6.5m(アーチ部61m,側径間は2×2@7.2m)です.両側径間は鉄筋コンクリート単純桁です.相模原市緑区吉野(国道20号線)にあります.黄色く彩られており,しっかりした感じがします.浅野造船所の建造です.

嵐山橋は相模湖に架かる道路橋で,わが国最初のディビダーク式張り出し架設工法によって建設された橋として名高いです.ドイツ・ディビダーク社の設計と現場管理により,1959年に完成しました.橋の下に支保工を組むことなく建設できるこの工法は,その後のわが国のPC長大橋の建設の主役となり,天草橋,浜名大橋,真鶴町の岩大橋等の建設に繋がりました.嵐山橋は橋長75m,幅員7mです.

相模湖大橋は相模ダムの上流で相模湖を渡る,国道412号の橋です.橋長135m,幅員10mの下路式鋼ローゼ橋で,1971年に完成しました.かながわの橋100選に選ばれており,アーチが湖面に映る姿は見る者に季節ごとに違う印象を与え,絵画の様な美しさがあります.

弁天橋は 津久井湖上流部に架かる歩行者専用吊橋で,東海自然歩道として利用されています.橋長72mの鋼吊橋で,幅員は1.5m.吊橋は軽くて風による揺れが生じやすいために,下側面にも揺れ防止用のストームロープが張られています.補剛桁は鈑桁構造です.1986年に建設された観光用の橋です.

桂橋は橋長242m,幅員10mの中路式鋼ローゼ橋で,1988年に建設されました.大型の鋼アーチ橋で,自然の中にあって人工物である橋梁の雄大さを感じさせてくれます.地元民の自慢の橋です.

国道412号の道志橋はスパンドレル・ブレースド・アーチ橋です.川底から橋床まで100mの高さを有する橋で,青色が山間に映える橋です.アーチ支間120m,アーチライズ18m,1964年に架設されています.

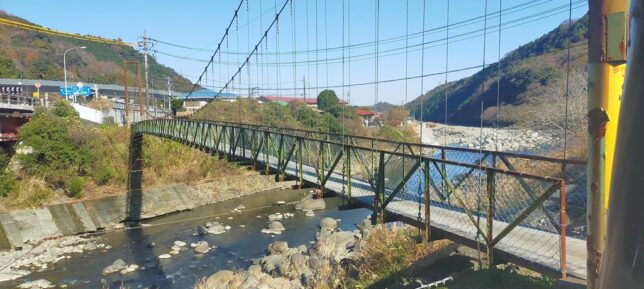

名手橋は津久井湖に架かる車一台が通行可能な道路橋です.橋長180m,幅員3.5mの鋼吊橋で,補剛桁には鋼トラス桁が用いられています.1964年に完成し,生活道路として地域に長く貢献しています.

亀見橋は道志川渓谷を渡る道路橋で,見事なコンクリートアーチ橋です.橋長94m,帽員6mの鉄筋コンクリート固定上路アーチ橋で,神奈川県内最大のアーチ支間長を持つ堂々たる橋梁です.1983年に竣工しました.

水の郷大吊り橋は宮ヶ瀬湖畔にある橋長335m観光用人道橋です.宮ヶ瀬ダムのダム湖である宮ヶ瀬湖の遊覧船乗り場の桟橋をまたいでかかる主塔間315mの歩行者専用の吊橋で,三島大吊橋(640m/静岡県三島市),九重“夢”大吊橋(390m/大分県九重町),竜神大吊橋(375m/茨城県常陸太田市)に次いで,国内第5位の人道吊り橋です.

虹の大橋は宮ヶ瀬ダムの建設に伴って架けられた道路橋です.橋長330m,幅員10.3mで,主径間は鋼逆ローゼタイプの上路アーチ橋です.1985年に建設され,朱色に塗られた美しいアーチ橋です.わが国でも有数の長大鋼アーチ橋であり,逆ローゼ橋部分の支間は210mになり,この形式の橋梁としては完成当時,日本一の支間長です.

大棚沢橋は県道64号伊勢原津久井線の途中,宮ヶ瀬湖上に架かる,154.5mのバスケットハンドル型ニールセンローゼ橋です.幅員は8.75mです.1992年に完成しました.

平山橋は愛川町の中津川に架けられている橋で,1926年に建設されています.構造は曲弦鋼プラットトラス橋3連で,橋長113m,幅員4.5mの下路橋であり,現在は歩道橋として利用されています.

小倉橋は相模原市城山町の相模川に架かる道路橋で,1938年に完成しました.鉄筋コンクリート4径間連続アーチ橋で,橋長は177m,幅員4.5mです.堂々たる威風を周囲の緑にとけ込ませて,この一帯の景観の主役,手造りの名橋と言えます.

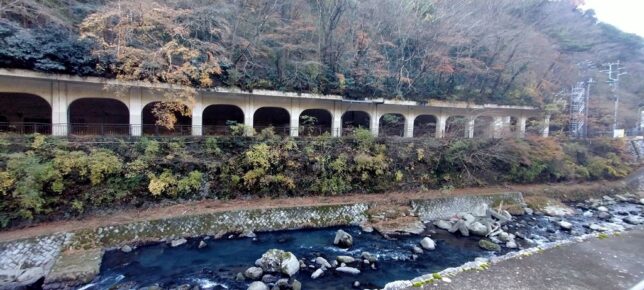

相模川水路橋(相模原市~厚木市)は1973年に建設されました.アーチの形状をした5径間の鋼ランガー橋と鋼箱桁橋とで構成されており,全長630mです.酒匂川の三保ダムによる丹沢湖の水を飯泉取水せきで取水し,1日最大180万トンの水を相模原の浄水場に送る導水管が相模川を渡る水路橋です.

上郷水管橋は相模川に架かる鋼曲弦下路プラットトラス橋で, 2018年に竣工から100年を迎えましたが,残念ですが撤去になるとのことです.水管橋としての利用は2015年までです.2022年2月現在,まだ橋はありました.

あゆみの橋はバスケットハンドル型ニールセンローゼ橋で,支間長約120mが3連で構成されています.幅員は14~15mあり,非常に美しい橋です.1996年に完成しています.

箱根(2024.12調査)

早川橋梁は箱根町の小田急箱根鉄道線(箱根登山電車)塔ノ沢 ~大平台間にある,早川に架かる鉄道橋です.一般的には出山(でやま)の鉄橋として知られています.橋長61m,川床からの高さ40mの下路ダブルワーレントラス橋で,現存する日本最古の鉄道橋です.1888年に架けられた天竜川橋梁19連のうちの1連を転用したもので,上下の弦材は鋼材,腹材は錬鉄です.橋梁の設計はめがね橋として知られる碓氷第三橋梁を設計したイギリス人技師のパウナル,橋桁はパテント・シャフト・アンド・アクスルトゥリー社の製作です.現存する唯一の錬鋼混合200ft桁として国の登録有形文化財に認定されています.

塔ノ澤橋は早川の渓流にかかる温泉宿専用の吊橋です.1958年11月竣工で,以前は孝三九(こざく)橋の名がついていました.

早川に架かる吊橋です.渡った先には温泉宿と2021年度土木学会選奨土木遺産に認定された塔之沢発電所があり,橋は東京電力所有のようです.

鶴翁(かくおう)橋も温泉宿の敷地内に架かる斜張橋です.

国道一号箱根湯本道路施設は1930年から1933年にかけて竣工した千歳橋,函嶺洞門(かんれいどうもん),旭橋の3つの鉄筋コンクリート製道路施設です.2005年度土木学会選奨土木遺産で,2015年には国の重要文化財に指定されています.

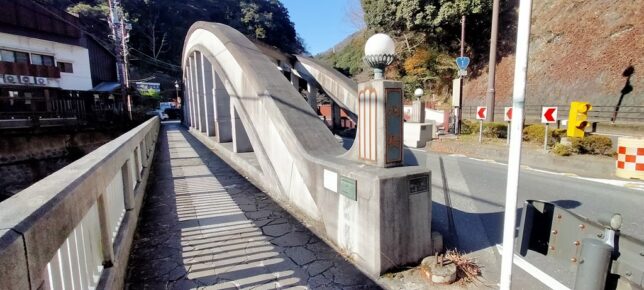

箱根七湯に数えられる塔之沢温泉の入口に架かる国道1号の橋が千歳橋です.1930年竣工(銘板は1933年),橋長25.5m,幅員9mのRC下路タイドアーチ橋です.外国人観光客を意識して建造された旭橋,函嶺洞門,千歳橋と続く橋梁・洞門のひとつです.

函嶺洞門は1923年の関東大震災で崩壊し,崩れやすくなった崖からの落石を防護するために造られた洞門です.1931年竣工,長さは100.9mです.函嶺とは箱根山の別名で,函谷関(中国の関所で名勝として有名)の嶺(すなわち函嶺)が由来と言われており,中国の王宮をイメージしたデザインとなっています.現在は洞門を迂回する函嶺洞門バイパスが完成し,2014年から通行禁止となっています.

旭橋は函嶺洞門と箱根湯本駅の間にある1933年竣工のRC下路タイドアーチ橋です.橋長39.5m,幅員10mで,1967年に北側に下路式鋼箱桁橋の新旭橋が架けられ,上下線に分かれています.RCタイドアーチ橋としては国内最大のスパンです.左岸側が下流寄りに10度ずれた斜橋です.

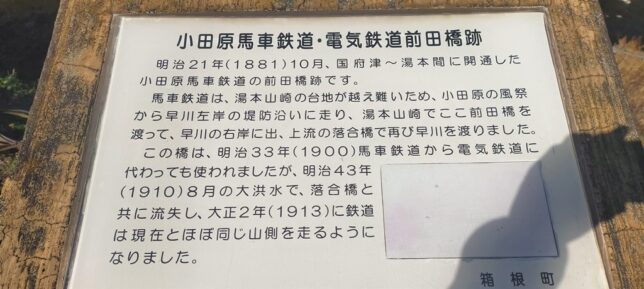

前田橋は箱根町湯本の早川に架かる吊橋です.1982年竣工,勝俣組が建設しました.かつてこの場所に小田原電気鉄道の前田橋が架かっていた事を示す説明板がありました.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)