中通り(2019.6,2023.10調査)

雪割橋(ゆきわりばし)は西白河郡西郷村真船を流れる阿武隈川に架かる上路ローゼ橋です.一帯は雪割渓谷と呼ばれ一面銀世界となり冬景色を割るように阿武隈川が流れることが橋名の由来です.2021年に完成した5代目となる現在の橋は,橋長138.5m,谷底からの高さは約50mになります.

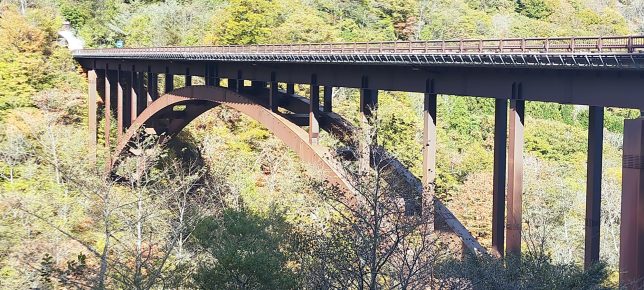

甲子大橋(かしおおはし)は西白河郡西郷村真船の阿武隈川に架かる国道289号甲子道路の上路ローゼ橋です(雪割橋のひとつ上流).日光国立公園に属する阿武隈川最上流部の渓谷に架かり谷底からの高さは約60 mで,橋長199.0mの長大橋です.白河と南会津の下郷町とを結ぶ重要道路であり,両地域は険しい峠に阻まれ通行不能となっていましたが2003年に甲子大橋,2008年には甲子トンネルが完成して両地域の往来が可能となりました.矢田工業の施工です.

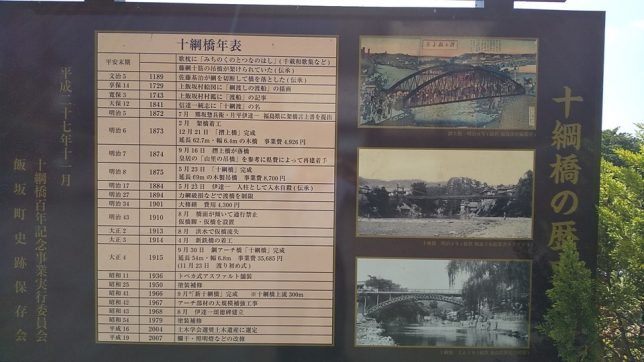

福島市飯坂温泉にある十綱(とつな)橋は,橋長 51.7mの鋼上路2ヒンジブレーストリブアーチ橋です.福島交通飯坂線飯坂温泉駅のすぐとなりに位置しており,温泉街を代表するランドマークとなっています.この地点には1875年に全長69mの吊橋が架けられました.10条の鉄線ケーブルにより橋桁を吊っていたことから十綱橋と名付けられました.この橋は1910年の洪水により落橋したため1915年に現在の鋼製アーチ橋が完成しました.その後,1967年にはアーチ部材に鋼板が溶接され,I形断面から箱形断面に改造される大規模補強工事が施工されました.

会津(2021.10,2021.11,2023.10調査)

塔のへつりは南会津郡下郷町にある景勝地で,へつりとは地元の言葉で断崖のことを表しています.塔の形をした断崖までは藤見橋という吊橋が架けられ,断崖内部の一部を見学することができ,1943年に国の天然記念物に指定されています.

湯野上橋(ゆのかみばし)は南会津郡下郷町大字湯野上の阿賀川(大川)に架かる橋長139.2 mの下路ローゼ橋です.国道121号と福島県道347号高陦(たかしま)田島線を結んでいます.大川ラインと呼ばれる約45 mの深い渓谷と会津線を跨ぎます.1984年12月開通.松尾橋梁が施工しました.

廊下橋は会津若松市追手町にある会津若松城の本丸から二の丸へ通じる朱塗りの橋です.室町時代には芦名氏の居城でしたが,戦国時代に伊達政宗に滅ぼされた後,蒲生氏,加藤氏,保科氏(松平氏)と主が変わっています.廊下橋は芦名氏と蒲生氏の時代までは屋根のついた廊下造りでしたが,加藤明成の大改修で大手口ではなくなり屋根が取り壊されています.その後の保科氏(松平氏)の時代も屋根はつかず名前だけが残っています.現在の形となったのは1967年の改修時で,現橋は2018年に架替えられたものです.

麻生大橋は河沼郡柳津町の只見川に架かる橋長201.7 m,支間長126.0mの中央径間に鋼桁,側径間に PC 桁構造を採用した吊橋です.耐候性鋼材・亜鉛メッキ・ステンレス鋼を使用し維持費低減を図っています.川田工業が施工しました.1988年の完成と同時に只見川最後の麻生の渡しが幕を閉じました.

瑞光寺橋(ずいこうじはし)は柳津町の只見川に架かる橋長148.5mの下路式ニールセンローゼ橋です.1972年の竣工で三菱重工業が施工しました.

すぐ上流には橋長96.0mの吊橋である観月橋(かんげつはし:1978年),橋長183.0mの下路式ニールセンローゼ橋である柳津橋(やないづはし:1971年,日本鋼管)が架かります.

只見川と銀山川が合流するこの場所は淵(川の深いところ)があり,弘法大師の伝説が残るウグイの生息地で国指定の天然記念物です.

大沼郡三島町の只見川に架かる歳時記橋は,橋長147.0m,支間長108.0m上路ローゼ橋です.1991年竣工しました.私が川崎重工業で担当した橋梁です.只見川上をケーブルエレクションで施工しています.この橋でアーチ橋の設計・施工方法を学びました.第一只見川橋梁のビュースポットとして多くの観光客が訪れる道の駅「尾瀬街道みしま宿」から見下ろせます.耐候性鋼材を使用しています.

第一只見川橋梁は大沼郡三島町のJR東日本・只見線の会津桧原駅~会津西方駅間に架かり只見川を跨ぎます.1941年に供用開始した橋長174.0mの上路式2ヒンジスパンドレルブレーストバランスドアーチ橋で,三島町特産の桐の花をイメージした薄紫色に塗装されています.汽車製造が施工しました.

2021年度には只見線鉄道施設群の1つとして土木学会選奨土木遺産に認定されています.四季を通して様々な表情を見せ只見線の中でも一番人気の撮影スポットです.

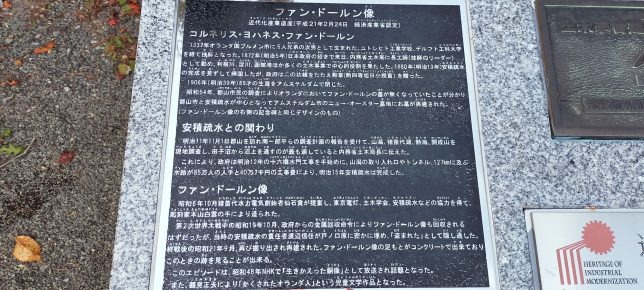

十六橋水門(じゅうろっきょうすいもん)は耶麻郡猪苗代町と会津若松市の境界にある日橋川(にっぱしがわ)の水門であり,1880年の安積疏水(あさかそすい)事業の一環として猪苗代湖の水位を調整するため道路兼16径間の石造アーチ橋として建設されました.現在の十六橋水門は1914年改築の電動式ストニーゲートで,道路と水門の分離のため新たに十六橋が架けられ道路は移設されています.橋の西側には安積疎水の設計者であるオランダ人技師ファン・ドールンの銅像があります.2002年度に土木学会選奨土木遺産,2008年度に経済産業省の近代化産業遺産,2016年度には日本遺産に認定された『未来を拓いた「一本の水路」』の構成施設になっています.

一ノ戸川橋梁(いちのとがわきょうりょう)は喜多方市の喜多方駅~山都駅間,一ノ戸川に架かるJR東日本・磐越西線の鉄橋です.橋長444.6m,16支間のうち中間の1支間(7連目の中央桁)のみが上路式ボルチモアトラス橋,残り15支間がプレートガーダー橋になっています.アメリカン・ブリッジ社が製作,1908年の架橋で,橋脚部分の積み上げられた花崗岩は,旧山都町宮内地区で採石されたものです.磐越西線には阿賀野川深戸橋梁,当麻橋梁,沢尻橋梁,徳沢橋梁,蟹沢橋梁,長谷川橋梁,釜ノ脇橋梁など当時のままの橋梁群や地元で焼成された赤レンガ構造が現存する貴重な歴史遺産となっています.

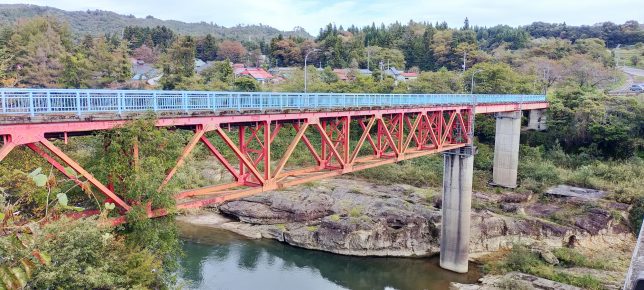

川井橋は喜多方市の只見川に架かる福島県道151号山都柳津線のトラスドランガー橋です.橋長141.6m,川崎重工業が1973年に施工しました.

塩坪橋は喜多方市を流れる阿賀川に架かる橋長 119.4m,支間長 75.650+42.250m の2径間連続PC・鋼混合箱桁橋です.橋脚の設置位置に制約を受けるため約 2:1 というアンバランスな支間割りとなったことから,プレストレストコンクリートと鋼材の複合部材による架橋が行われました.2005年の竣工です.1962年に架けられた橋長115.0mの上路単純トラス橋である旧塩坪橋は歩道橋として使用されています.

釜ノ脇橋梁(かまのわききょうりょう)は喜多方市の阿賀川に架かり,JR東日本・磐越西線の荻野駅~尾登駅間を結ぶ全長158.8 mの曲弦プラットトラス橋です.中央部の1支間が単線下路式曲弦プラットトラス(ピン結合),残り2支間が単線下路式プラットトラスであり,トラスはアメリカン・ブリッジ社製です.建設当時は水深が15mで流れが速く,中央に足場が作れないため中央部は日本初のカンチレバー架設工法(張出し式架設工法)が採用されました.2016年度に「磐越西線鉄道施設群」の一部として,土木学会選奨土木遺産に選ばれています.

蟹沢橋梁(かにざわきょうりょう)は耶麻郡西会津町の蟹沢に架かるJR東日本・磐越西線の鉄道橋で上野尻駅~徳沢駅間を結びます.全長87.5mの橋梁で中央部の1支間が単線上路式分格プラットトラス(ボルチモアトラス・ピン結合),両端2支間が単線上路式プレートガーダーであり,トラス,プレートガーダーともにアメリカン・ブリッジ社製です.分格トラスとは軽量化のためトラス斜材に補助材を入れ長い斜材を減らしたものになります.1914年の完成で2022年に再塗装されています.目線の高さにトラスがありボルチモアトラス構造を至近距離で見ることができます.

2016年度に「磐越西線鉄道施設群」の一部として,土木学会選奨土木遺産に選ばれています.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)