仙台・松島(2016.6,2021.11,2024.5,2024.9調査)

第二広瀬川橋梁は仙台市青葉区上愛子道半のJR東日本 仙山線 陸前白沢~熊ケ根間にある鉄道橋です.熊ヶ根鉄橋とも呼ばれ1931年に完成した広瀬川に架かるトレッスル橋で,水面からの高さは約50mあります.トレッスルとは架台あるいはうまのことで,これに橋桁を乗せた構造を持つ桁橋のことをいいます.2011年3月11日に起きた東日本大震災の際には少しのずれもありませんでした.2014年度の仙山線鉄道施設群の1つとして土木学会選奨土木遺産に認定されています.2022年11月に放映されました「所さんの目がテン 鉄道橋」で解説させていただきました.

熊ヶ根橋は仙台市青葉区にある広瀬川に架かる国道48号線上の道路橋です.西側には仙山線の第二広瀬川橋梁が並んで架けられています.1954年12月の開通当時は橋長138m,幅員6m,高さ50mのスパンドレルブレースドアーチ橋および単純I桁2連で構成される橋でした.1972年に歩道部が併用,2006年3月には拡幅工事が行われ幅員10.9mなっています.

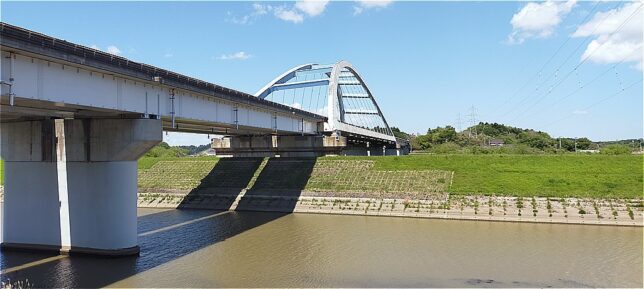

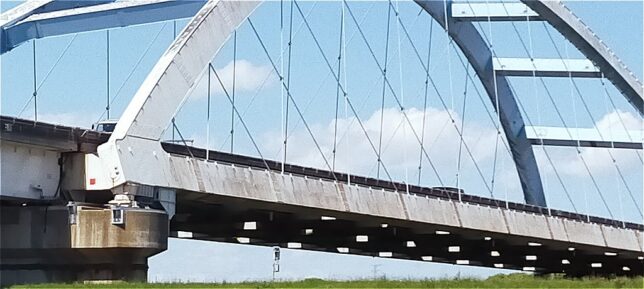

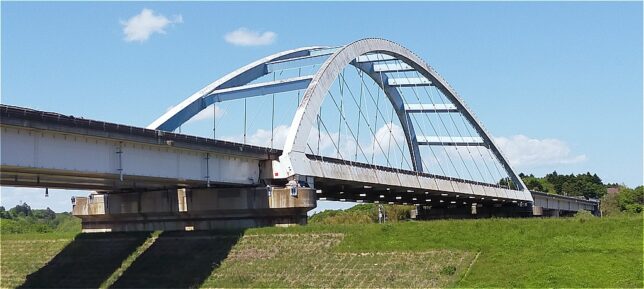

新名取川(しんなとりがわ)橋は仙台東部道路 仙台若林JCT~名取IC間に架かり名取川を渡ります.中央分離帯の幅を利用した1本のアーチリブを配置した支間長147.5mの単弦ローゼ桁部が特徴です.仙台市若林区今泉と名取市閖上(ゆりあげ)を結んでいます.

鳴瀬奥松島大橋は三陸自動車道の鳴瀬奥松島ICの東側,通行料無料区間に架かるバスケットハンドル型ニールセンローゼ橋です.橋長は上り410m下り415m,支間長140mで鳴瀬川と吉田川を跨いでいます.

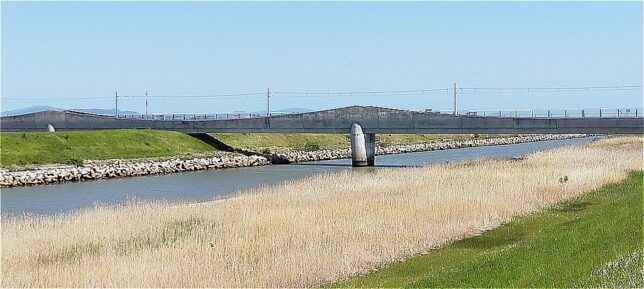

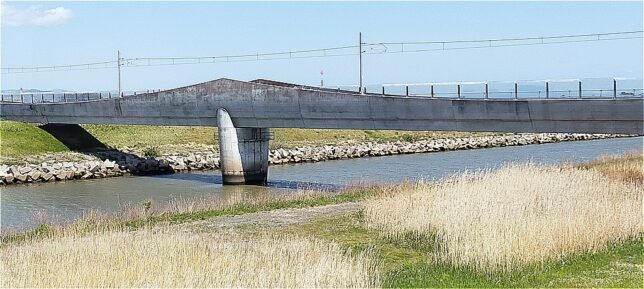

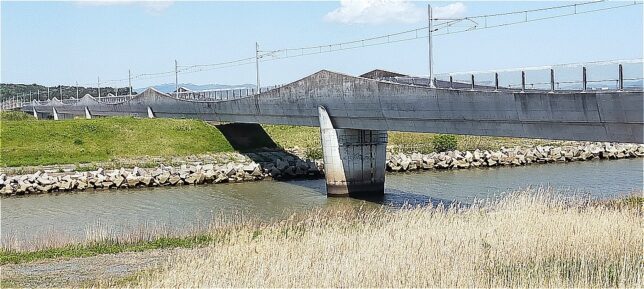

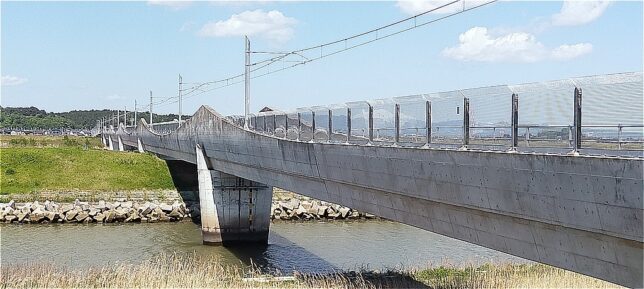

鳴瀬川橋梁は東松島市のJR東日本 仙石線の野蒜~陸前小野間にあり,鳴瀬川と吉田川を跨ぐ橋長488.92m,最大支間長85mの橋梁です.PRC6径間連続フィンバック橋という珍しい構造で,鉄道橋としては世界初となります.フィンバックが橋梁断面の両側についているため,防風柵の代用となっており,フィンバックが低い箇所にも別途防風柵を取り付け,強風による鉄道の乱れを大幅に減少させています.1999年度の土木学会田中賞,2001年度土木学会デザイン賞優秀賞を受賞.

せんだいメディアテークは仙台市青葉区にある公共施設で市民図書館,イベントスペース,ギャラリー,スタジオなどからなります.地下2階,地上7階の空間のすべてが7枚の鉄骨フラットスラブプレートと13本のチューブと呼ばれる鉄骨独立シャフトのみの構造となっており,建築家 伊東豊雄の代表作品の一つでもあります.チューブはネットワークや空調などの設備系統,エレベーターと階段,屋上からの採光や通風設備として機能しています.全面ガラス張りとなっており,中からもケヤキ並木の定禅寺通を見渡すことが出来ます.ライトアップした様子を見ると中の柱が樹木のように見えます.

三陸(2024.5,2024.9調査)

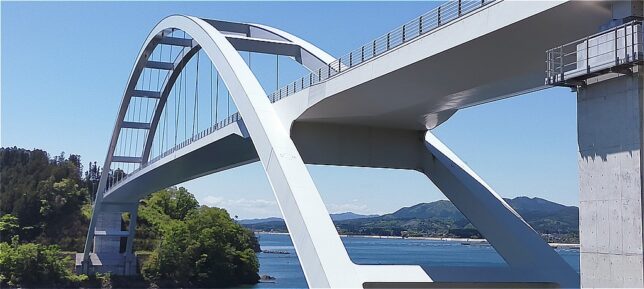

気仙沼大島大橋(愛称:鶴亀大橋)は東北最大の離島である気仙沼大島と本土を結ぶ鋼中路式アーチ橋で2019年に開通しました.橋長356m,支間長297mはアーチ橋としては東日本最大であり,全国でも4番目の長さを誇ります. 2017年度土木学会田中賞を受賞しています.

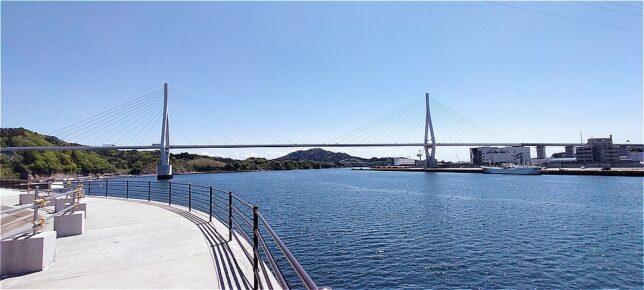

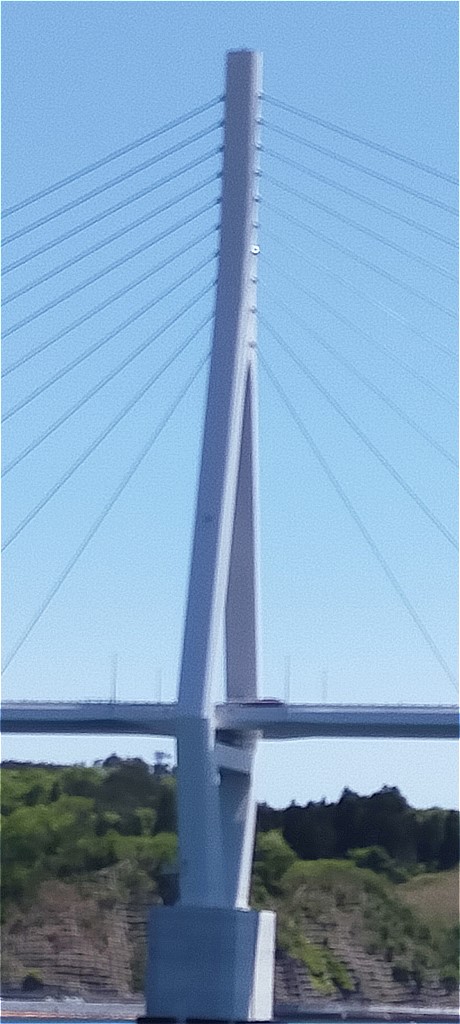

気仙沼湾岸横断橋(愛称:かなえおおはし)は三陸沿岸道路の気仙沼港IC~浦島大島ICを結ぶ3径間連続鋼斜張橋です.2021年3月開通,橋長1,344mのうち海上部は長さ680mです.桁下高は漂流物に衝突しないことと既往来船舶の高さ以上であることを考慮して32mに設定されています.2022年度土木学会田中賞を受賞しました.

万石(まんごく)橋は石巻市と女川町に跨る万石浦の湾口に架かるランガー橋です.橋長178m,支間長117m,周辺は牡蠣や海苔の養殖が盛んで,たくさんの釣り人で賑わっています.

南三陸町震災復興祈念公園は南三陸町にある公園です.東日本大震災により犠牲となった人の追悼・鎮魂の場であるとともに,甚大な被害の記憶や教訓を継承し,震災からの復興を祈念するために整備されました.

南三陸311メモリアルは南三陸町志津川に2022年10月オープンした道の駅さんさん南三陸内にある東日本大震災の伝承施設です.設計は建築家の隈研吾で,さんさん商店街,復興祈念公園へ続く中橋をあわせトータルでデザイン,隈の「南三陸町3部作」と呼ばれています.建物は「海と山,過去と未来を繋ぐ船」をイメージ,南三陸杉が使用されています.

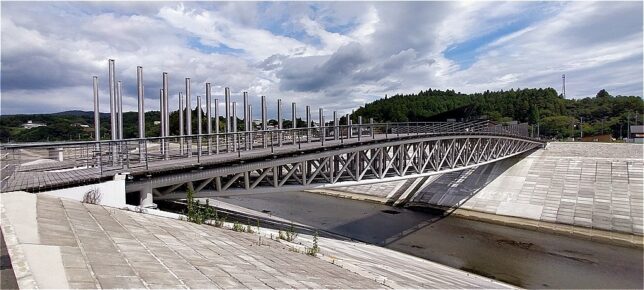

中橋は左岸側のさんさん商店街と右岸側の南三陸町震災復興祈念公園を繋ぐ橋長80.6mの鋼単純パイプトラス橋です.南三陸産の杉を使用したダブルデッキ構造となっており,下層へのアプローチは木製の高欄支柱を千本鳥居に見立て,震災復興祈念公園への参道としてデザインされています.2020年9月の完成で,その年の土木学会田中賞を受賞しています.

旧南三陸町防災対策庁舎は1995年竣工の鉄骨3階建ての南三陸町の行政庁舎のひとつでした.東日本大震災の発生直後に町の災害対策本部が設置され,防災無線放送で繰り返し住民に避難を呼びかけました. 津波は予想の高さを超えて庁舎の屋上床上約2mの高さまで押し寄せ,建物は被災しました.遺族や住民の間で保存か解体かで意見が分かれ,県が維持・管理することになっていましたが,2024年7月から町の所有となり,震災遺構として恒久保存されることになりました.

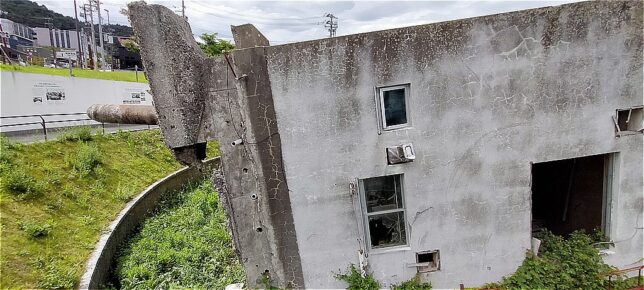

旧女川交番は1978年に建てられた鉄筋コンクリート造2階建てで,1階が執務室,2階が休憩室として使用されていました.東日本大震災における津波の引き波によって基礎部分の杭が引き抜かれ,現在の位置に横倒しになったと考えられています.鉄筋コンクリート造の建物が津波で倒壊・転倒した事例は世界的にも珍しく,建物には漂流物がぶつかって壊れたものと思われる跡が見られるほか,漂流物などの残骸も当時のままの状態で遺され,震災遺構として保存されています.

東松島市震災復興伝承館は東日本大震災による津波で被災したJR仙石線旧野蒜(のびる)駅の駅舎を改修して2016年10月に開館,旧野蒜駅プラットホームは震災遺構として整備されました.

県南(2016.6調査)

遠刈田(とおがった)大橋は苅田郡蔵王町苅田温泉の松川に架かり,欄干の四隅にこけしが建つことからこけし橋と呼ばれています.1971年の完成以来,こけし産地のシンボルとして親しまれ,橋の上からは蔵王連峰や松川の四季折々の景観を楽しむことが出来ます.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)