中北(2020.8調査)

東沢(ひがしざわ)大橋は北杜市大泉町西井出の川俣川を跨ぎ東沢渓谷にかかる橋長90m,主径間60m,高さ48.9mの上路アーチ橋で, 通称は赤い橋です.八ヶ岳高原ライン山梨・長野県道11号(北杜富士見線)のベストビューポイントで春は新緑,秋には紅葉の名所として人気です.横河橋梁製作所の施工で1971年に完成しました.

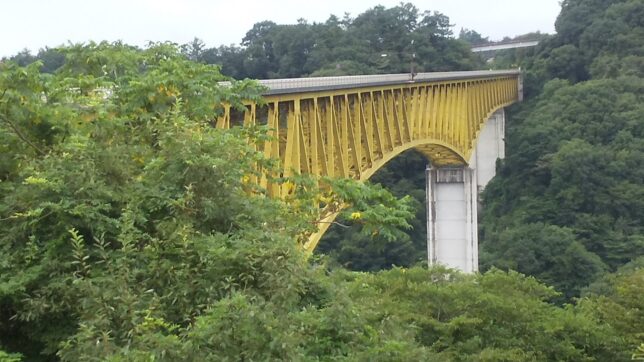

八ヶ岳高原大橋は北杜市高根町の川俣川渓谷に架かる橋長490m,支間長180m,水面からの高さ100mのプラットトラス橋です.橋は清里高原道路(山梨県道28号)の大部分を占めており,八ヶ岳南麓の大泉高原と清里高原を結んでいます.1998年竣工です.赤い橋と呼ばれる東沢大橋に対し黄色い橋と呼ばれ,八ヶ岳高原屈指のビュースポットになっています.

峡南(2024.10調査)

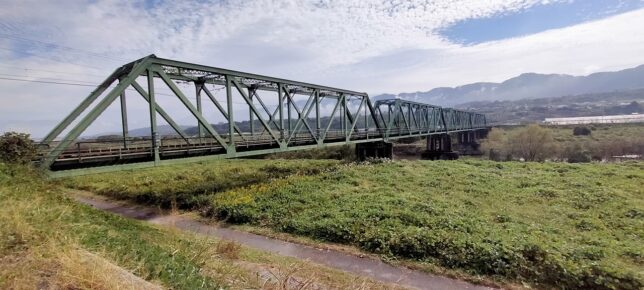

笛吹川橋梁は中央市の笛吹川を渡るJR東海 見延線 甲斐上野~東花輪間に架かる橋長249mの4径間単純下路プラットトラス橋です.櫻田機械の施工で1928年に完成しました.

芦川橋梁は市川三郷町のJR東海見延線 市川本町~芦川間に架かる1径間下路プラットトラス橋です.芦川を渡る橋長46.939m,1928年完成で櫻田機械が施工しました.

旧富士橋は富士川町の富士川に架かる県道4号線上の単純下路トラス橋です.横河橋梁製作所の施工で1950年に完成しましたが,1959年の台風で3連のうち2連が流出し再建されています.橋長270m,幅員が5.5mと狭く現行の耐震基準を満たしていないこと,さらに富士川の計画水位は路面とほぼ同じ高さであり治水上の支障もあることから架替えが決定.2023年8月に橋長304m,幅員10mの鋼4径間連続箱桁橋の新橋が完成しています.調査時は旧橋の撤去工事が行われていました.役目を終えた旧橋の親柱が左岸(橋の南東側)のポケットパークに保存されています.

月見橋は市川三郷町と身延町を結ぶ橋長156.4m,支間長78mの富士川に架かる鋼2径間連続下路トラス橋です.道路橋と側道橋は橋脚を共有,別々の上部工から成っています.トピー工業の施工で1983年の完成です.

富士川橋は見延町の県道405号 割子切石線の富士川に架かる下路連続トラス橋です.橋長145m,支間長54m,東京鐵骨橋梁が施工しました.1955年完成の3径間連続ワーレントラスで,中間支点部が上に尖っている貴重な形状の橋梁です.

飯富(いいとみ)橋は見延町の富士川に架かる県道411号線の単純下路ワーレントラス橋です.橋長150.9m,1953年に横河橋梁製作所の施工で完成しました.3連の単純トラスを毎年1連ずつ補修しており,調査時は国道52号に最も近い右岸側の1連の工事時期でした.トラス部分の塗装工事や支障部分の補修工事にあわせ,下部工におけるコンクリートのひび割れ補修を含んだ工事を予定しているとのことで,今回の工事により補修は全て完了となります.

早川橋は見延町の早川を跨ぐ県道410号線に架かるバスケットハンドル型ニールセンローゼ橋です.2016年完成,橋長143.6m,主径間141mの橋は早川町・身延町と甲府方面を結ぶ重要な役割を担っています.3代目の橋台と親柱が残っていました.

鷲尾(わしお)橋は早川町の県道37号南アルプス公園線から榑坪(くれつぼ)地区へ繋がる町道に架かる曲弦ワーレントラス橋です.建造主は東京電力ですが,早川第一発電所への専用橋ではないようです.1960年完成,川崎重工業が施工しました.床面がグレーチング状になっています.2022年に塗装しており,きれいな状態でした.

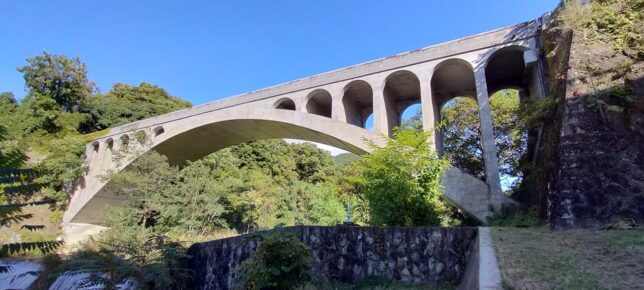

栄久(えいきゅう)橋は見延町の県道804号線,富士川支流である波木井(はきい)川に架かる1928年完成のRC上路アーチ橋です.橋長32.2m,幅員4.6mで数度の拡張工事が行われています.長潭(ながとろ)橋(甲府市:1925年竣工),祝橋(甲州市:1930年竣工)と並び,県内に現存する戦前に架橋されたコンクリートアーチ橋のひとつです.

万栄(まんえい)橋は南部町の富士川に架かる下路ワーレントラス橋です.橋長267.6m,支間長55m,万沢村と栄村(旧)を結ぶことが橋名の由来のようです.1960年の竣工当初は4連の単純曲弦ワーレントラスでしたが,1982年8月に右岸側2連が流失,平行弦ワーレントラスで再架設されました.2014年に耐震補修工事が完了しています.

峡東(2022.10調査)

祝橋は甲州市勝沼町勝沼を流れる日川(ひかわ)に架かる,橋長58.6m,幅員5mの1930年に架橋されたRCアーチ橋です.勝沼駅までワインを搬出するために設けられた橋で,国の登録有形文化財に指定されています.3代目となる現橋が架設されるまでは木造の吊橋だったため,ワインを積載したトラックの通行が出来ず,日川は難所でした.この橋が出来たことにより,それまで馬車で1~3日かかっていた輸送時間を4 時間に短縮できたそうです.1985年に橋長153m,幅員12m,高さ20mの新橋が下流側に架橋されたため,現在は歩行者専用橋になっています.

富士・東部(2007.2,2022.10調査)

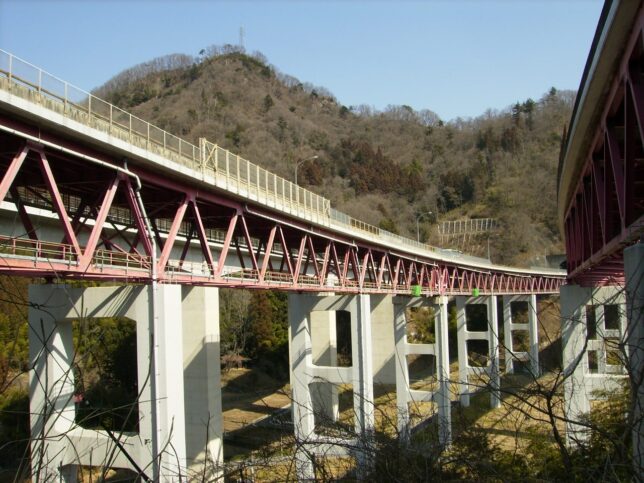

浅利橋は大月市の桂川と浅利川とが合流する付近に架かる橋長308m,1969年竣工の中央自動車の高架橋です.鋼3径間連続ワーレントラス橋の2連で構成されています.2007年に全スパンにわたり下弦材で確認されている腐食箇所を対象にCFRPによる補修が行われました.NEXCO中日本が管理する鋼橋の補修工事でCFRPが採用された初めての事例です.

大月市を流れる桂川に架かる全長30.9m,幅3.3m,水面からの高さ31mの木造橋が猿橋です.日本三奇橋に数えられ,橋脚を使わず両岸から張り出した4層の刎木によって支えられています.猿が弓のように連なって対岸へ渡っていく様子をヒントにしたといわれています.現在の橋は1984年に嘉永4(1851)年の資料を基に忠実に復元された橋になります.

西側(上流)にあるのは1934年に架けられた県道505号が通る上路ソリッドリブアーチの新猿橋で,現在では主にこちらの橋が生活に使用されています.橋長44.4m,主径間35mです.

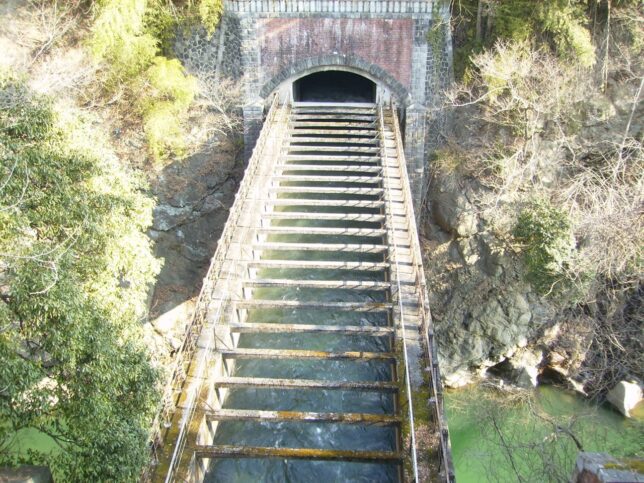

猿橋の東側(下流)の八ツ沢発電所施設第一号水路橋は1912年に建設された日本最大規模の鉄筋コンクリート造単アーチ橋で全長は42.7mです.アーチ部にはノコギリの歯のような飾りが施され装飾性にも優れており,国の重要文化財に指定されています. 八ツ沢発電所は,東京電燈(現在の東京電力)が1910年に着工,1914年の大野調整池の完成で全体が竣工しました.

小形山(おがたやま)橋梁は都留市の中央道富士吉田線と交差する箇所に架かる,リニア実験線では最大支間(136.5m)を有する橋梁であり,鉄道橋では我が国初のニールセンローゼ橋です.未来の鉄道にふさわしいシンボル性に加え,リニア走行時の厳しいたわみ制限に対しても有利なことからこの形式が採用されました.景観に配慮してアーチリブウェブの継手は現場溶接とし,高速道路上での維持管理を容易にするため耐候性鋼材が使用されています.またニールセンローゼ橋を初めて横取り旋回架設したことも特徴的です.1995年竣工,横河ブリッジと川崎重工の製作です.

佐伯橋は橋長 45mの上路式鋼ソリッドリブアーチ橋として1927年に竣工,桂川を跨ぎ都留市田原と十日市場を結ぶ国道139号の主要橋として長く利用されました.現在は市道として,すぐ上流の田原の滝を真正面から眺められる観光スポットになっています.2016年に完了した耐震補修工事では当時の親柱などを残し,戦前のデザインを受け継ぐ工夫がされるなどの点が評価され,2020年度土木学会選奨土木遺産に認定されました.

富士山(2020.4撮影)

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)