県北(2024.4調査)

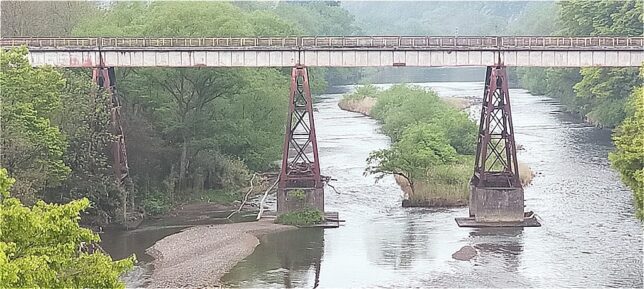

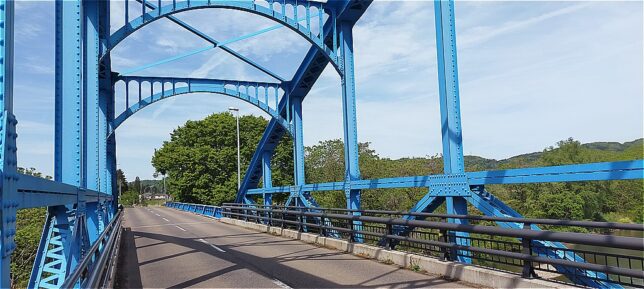

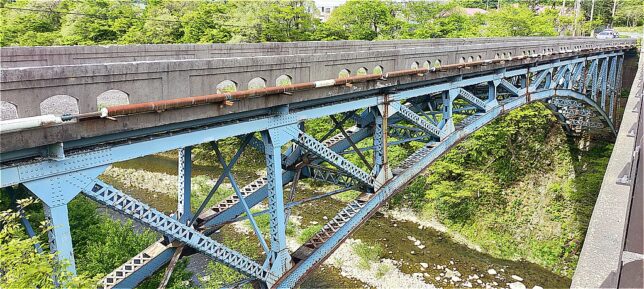

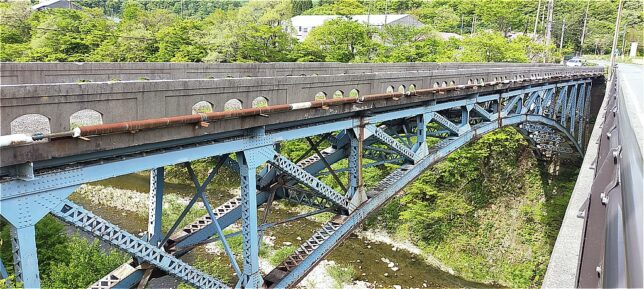

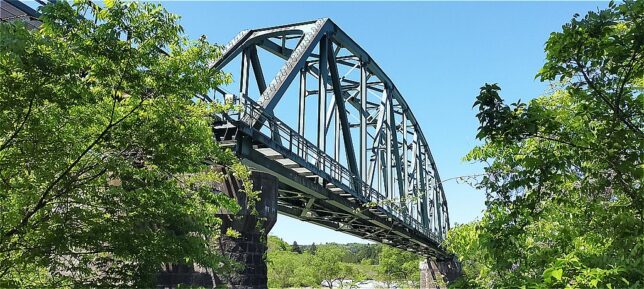

青岩(せいがん)橋は青森と岩手の県境で馬淵川に架かり,道路橋としては珍しいトレッスル橋脚で橋長189m,幅員6m,高さ12mです.1935年の架橋で国道4号を通しましたが,後に青岩バイパスの青岩大橋に役割を譲りました.2010年7月16日にJR西日本山陰本線の旧余部橋梁が供用を停止してからは日本最長のトレッスル橋となっています.現在は老朽化が進み全面通行止めとなっています.2006年土木学会選奨土木遺産認定.

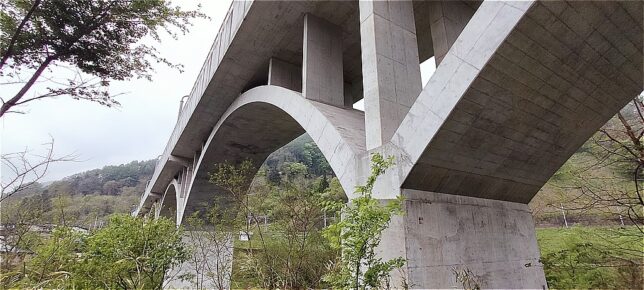

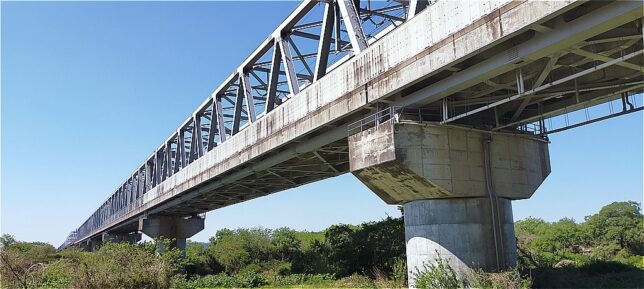

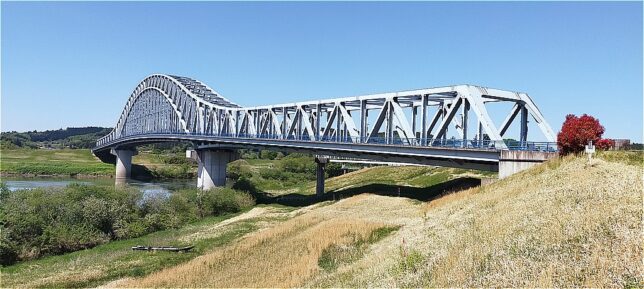

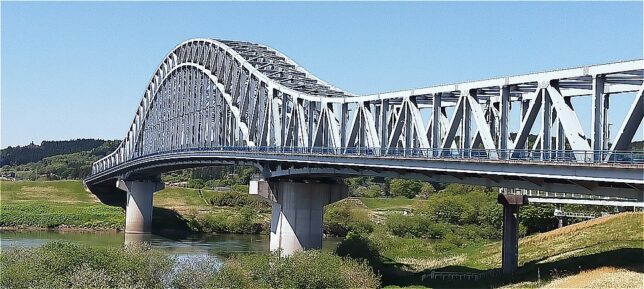

第3馬淵川橋梁は東北新幹線 二戸~八戸間にあるRC5径間連続バランスドアーチ橋です.周辺の景観に調和するよう配慮のうえ設計されました.バランスドアーチとは両端のアーチが半分しかない形式であり,鉄道橋としては国内初となります.橋長326m,アーチ部は183mです.

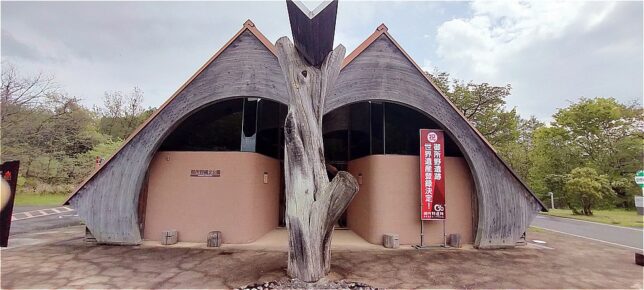

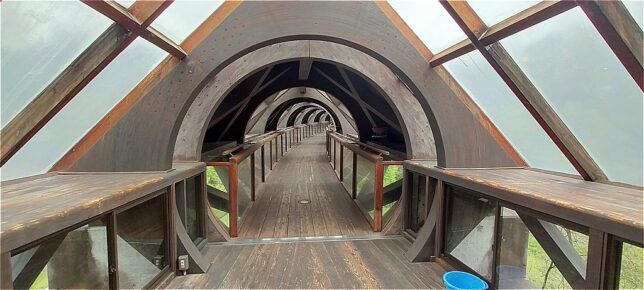

きききの吊橋は一戸町の御所野縄文公園内の谷を挟んで立地する遺跡公園・博物館と駐車場を結ぶ木製歩道橋です.橋名は木造としての「木」,奇抜の「奇」,渡る喜びとしての「喜」など,橋を渡る見学者が自由にそれぞれの「き」をイメージできるようにと名付けられました.

県央(2010.4,2024.4調査)

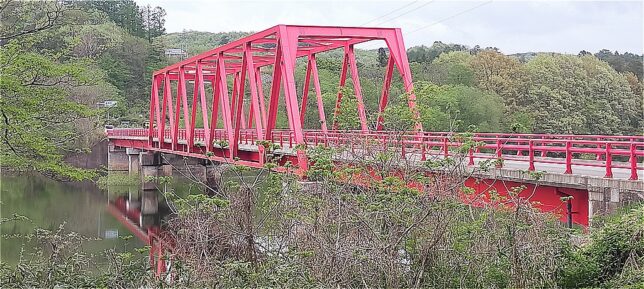

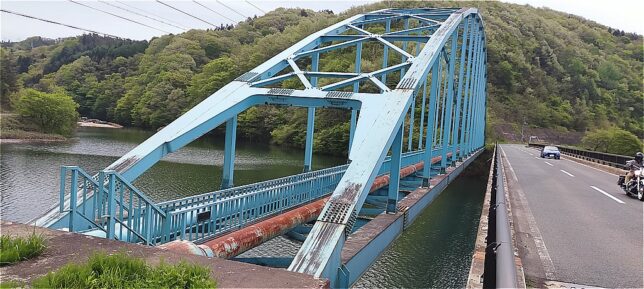

岩姫橋は盛岡市と滝沢市を結ぶ1972年竣工のワーレントラス橋です.橋長137.3m.

中津川橋は盛岡市の中津川に架かる単弦のニールセンローゼ歩道橋です.橋長107m,1996年架設で松尾橋梁が施工しました.

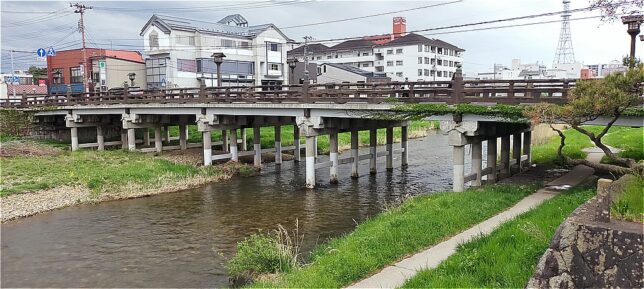

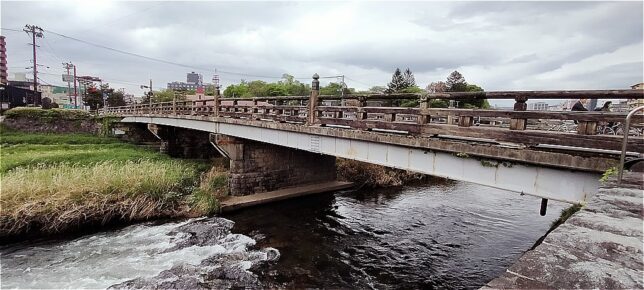

上の橋は盛岡市の中津川に架かり本町と上の橋で結びます.南部藩主の南部信直が青森から盛岡に本拠を移し築城と同時に架けられました.最初の木製橋梁の建設は1609年で,日本最古級の青銅製擬宝珠が18個取り付けられており,慶長14年(1609年)銘のものが8個,慶長16年(1611年)銘のものが10個となっており国の重要美術品に指定されています.重要美術品がそのまま橋に取り付けられているのは大変珍しいそうです.

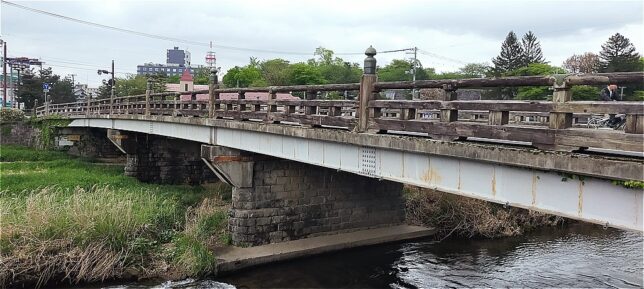

下の橋は盛岡城築城にあわせて中津川にかけられた「上の橋」「中の橋」「下の橋」のうちの一つで,最初の木製橋梁は1612年に架けられました.上の橋や中の橋同様,何度も洪水による橋の流出に見舞われています.下の橋の擬宝珠は,1910年の洪水で流され洋式橋に架け替えられた中の橋のものを移築したものであり,元々の下の橋には擬宝珠がなかったそうです.現橋は1911年に架けられたものです.

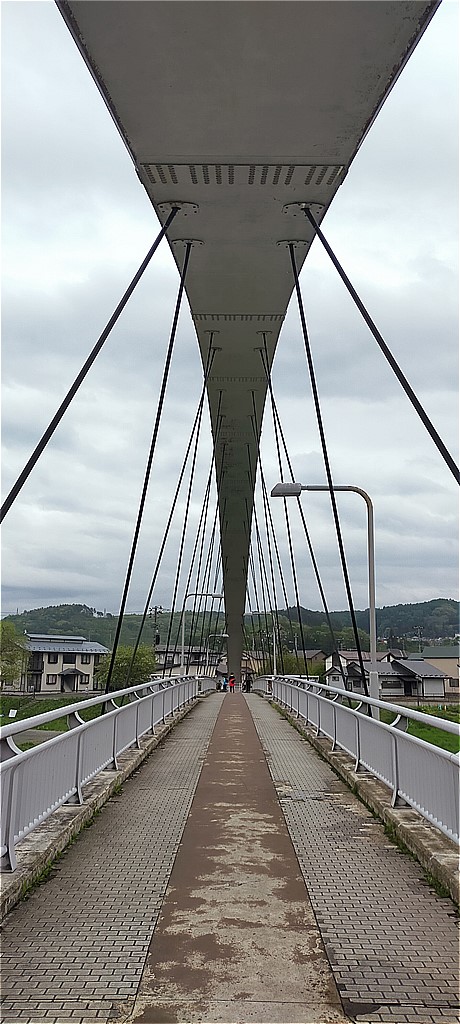

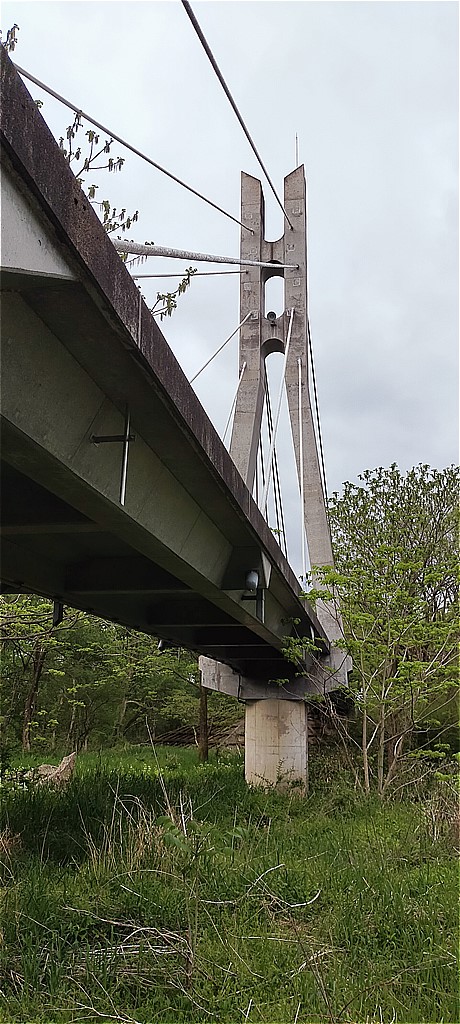

川原橋は下の橋の下流,中津川に架かる1979年竣工の斜張橋です.歩行者・自転車専用です.A型のタワーで,塔頂を斜めにカットするデザインは,当時の日本で珍しいと思います.

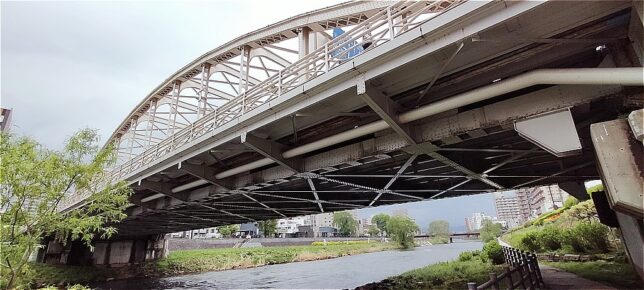

開運橋は盛岡市の北上川に架かる橋長82.25mの鋼ランガートラス橋です.盛岡駅と市の中心部を結ぶ重要な橋で,現在の橋は1953年架橋の3代目となります.別名は二度泣き橋といい,転勤で盛岡に来た人が「遠くまで来てしまった」と泣きながら渡り,住んでみると盛岡の人の温かさと優しさに触れ,去る時は「離れたくない」と泣きながら渡るというのが由来だそうです.横河橋梁製作所施工です.

みつや橋は盛岡市下厨川(しもくりやがわ)の諸葛川(もろくずがわ)に架かる歩行者・自転車専用の斜張橋です.1987年完成で橋長87.8mです.コンクリートの主塔です.

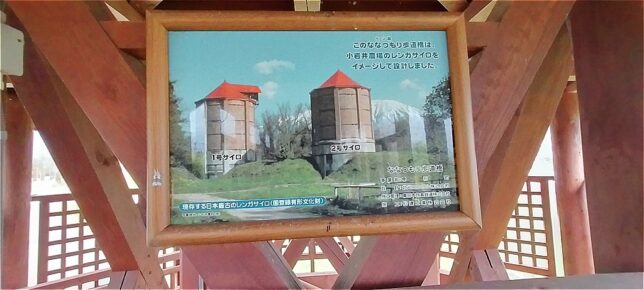

七つ森歩道橋はJR田沢湖線 雫石~小岩井間に架かる歩行者専用の跨線橋です.秋田新幹線は東京~盛岡間では東北新幹線を高速走行しますが,盛岡~秋田間では在来線でありローカル線である田沢湖線を走ります.小岩井農場のレンガサイロをイメージした木造3階建ての歩道橋です.鋼桁橋に屋根を付けたカバーブリッジで内装は木造にしています.茶色で橋桁も統一したいところです.

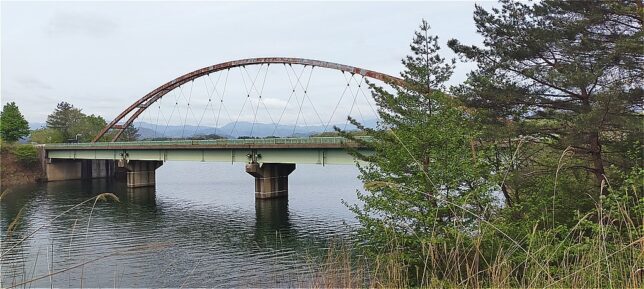

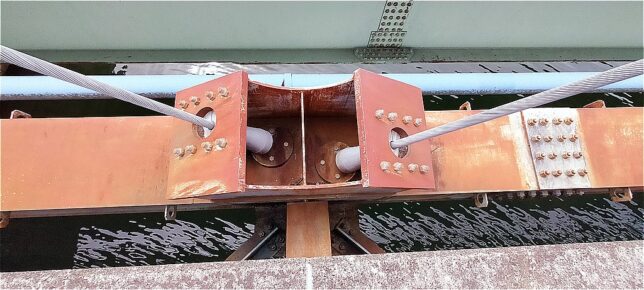

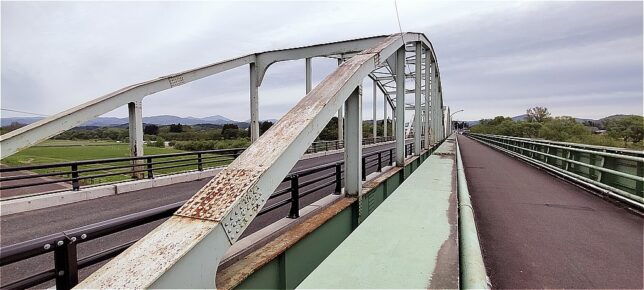

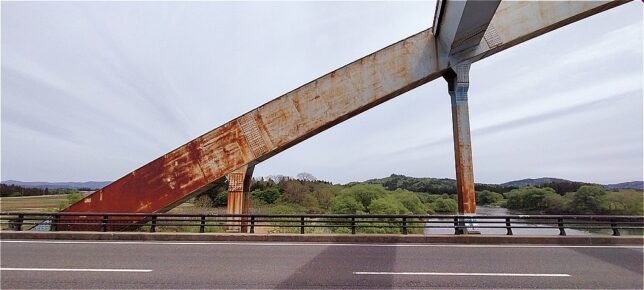

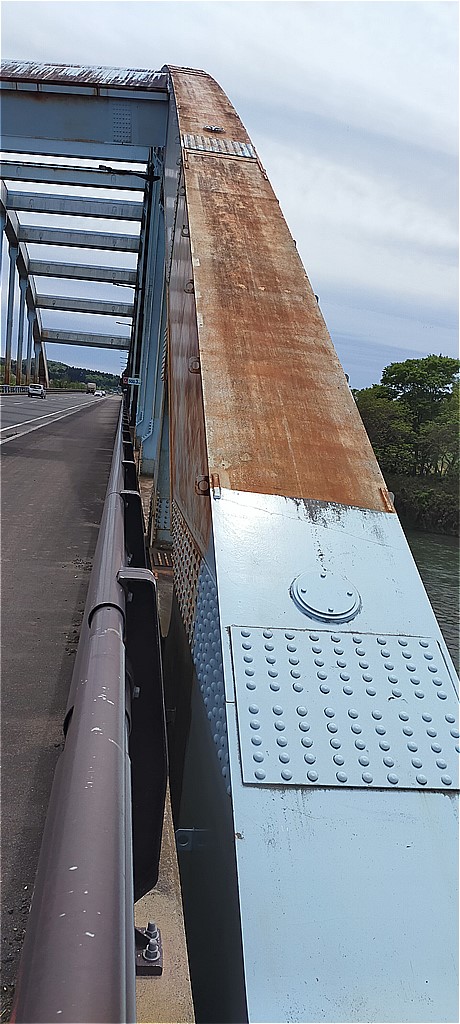

萪内(しだない)橋は御所湖に沿って走る県道172号線上に架かる橋長105.9mのバスケットハンドル型ニールセンローゼ橋です.1990年の完成ですが腐食が進んでいます.付近の萪内遺跡は御所ダムの建設による水没に先立って1976年と1977年~1980年にかけて2度の発掘調査がおこなわれました.その結果,縄文時代後期~晩期( 4000年から2300年前頃)の遺跡であることがわかっています.

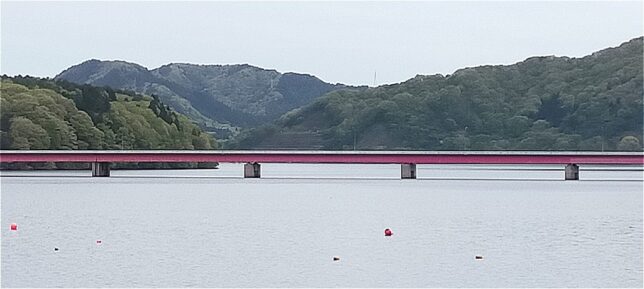

繋(つなぎ)大橋は3径間連続鋼箱桁橋で橋長629 mです.御所湖は雫石川を堰き止めて出来たダム湖でそこに架かる大橋です.冬季は湖が凍結し岩木山を背景に冬化粧の素晴らしい光景を見ることが出来ます.

猿田水管橋は御所湖に架かる県道172号線上の猿田橋に並んで架設されたランガー形式の水管橋です.1987年完成です.ランガー橋の吊り材が水面に映ると,とても綺麗です.この日は上手く撮影できませんでした.

岩手銀行赤レンガ館は盛岡市中ノ橋通一丁目に所在する銀行建築です.日本銀行本店や東京駅を手掛けた建築家の辰野金吾とその教え子で盛岡出身の葛西萬司が設計に当たり,1911年に盛岡銀行本店として完成しました.2012年に銀行としての営業を終了,修復を経て2016年7月に多目的ホールおよび創建当時の館内の模様を展示する施設として開館しています.1994年には現役の銀行として初めて国の重要文化財に指定されました.建材には約91万個の岩手県産煉瓦と,内装材には青森ヒバが使用されています.

旧第九十銀行本店本館は盛岡市中ノ橋通一丁目にあり1910年12月竣工,設計は盛岡出身で東京帝国大学を卒業して間もない建築家 横濱勉(よこはまつとむ)によるものです.煉瓦造り2階建で正面から見ると非対称,外観は銀行建築として重厚感のあるロマネスク・リヴァイヴァル様式であり,内部は簡潔な意匠のゼツェッシオン式となっています.2002年からもりおか啄木・賢治青春館として公開されています.2004年7月に国の重要文化財に指定されています.

紺屋町番屋は1891年盛岡消防よ組番屋として現在地に置かれ,1913年消防組第四部事務所として改築されたものが現在の建物といわれています.その後2005年に役目を終えるまで盛岡市消防団第五分団の火の見櫓として使用されてきました.改修工事終了後の2022年3月から交流・体験施設としてリニューアルオープンしています.望楼と赤色の屋根,淡いグレーの外壁と白い窓枠が特徴で,盛岡を代表する歴史的建造物として市民に親しまれています.

注:写真はリニューアル前のものです

岩手県公会堂は1927年竣工の近代コンクリート建築で,当時皇太子であった昭和天皇の御成婚を記念して建設されました.設計者の建築家 佐藤功一は日比谷公会堂や早稲田大学大隈講堂を手掛けており,スクラッチタイル張りの外装や中央の塔屋に至るまで類似している点が多くなっています.現在も会議室を主体とした施設として利用されています.2006年11月に国の有形文化財に登録.

松川地熱発電所は八幡平市にある1966年に運転を開始した日本で最初,世界で4番目の商用地熱発電所です.地熱館は発電所のPR施設で地熱発電の仕組みをビデオ・パネルで解説,実際に使用された蒸気タービン等を展示しています.外では高さ46mの巨大な冷却塔とパイプを眺めることが出来ます.1966年10月に9,500kWで運転を開始後,掘削の追加とタービン更新により現在は23,500kWへ発電出力を増加させています.

(2003年10月に松川地熱発電所は日本重化学工業(株)から東北水力地熱(株)へ引き継がれて運転を継続しており,2015年7月には東北水力地熱(株)を含む東北電力グループ企業4社が合併し東北自然エネルギー(株)となっています.)

県南(2016.3,2024.5調査)

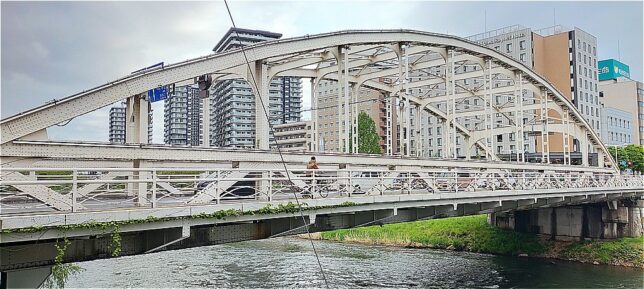

大正橋は花巻市の北上川に架かる県道102号線上の橋長183.1mの鋼ランガー橋です.1960年竣工,横河橋梁製作所施工です.桁とアーチを2色に塗り分けています.

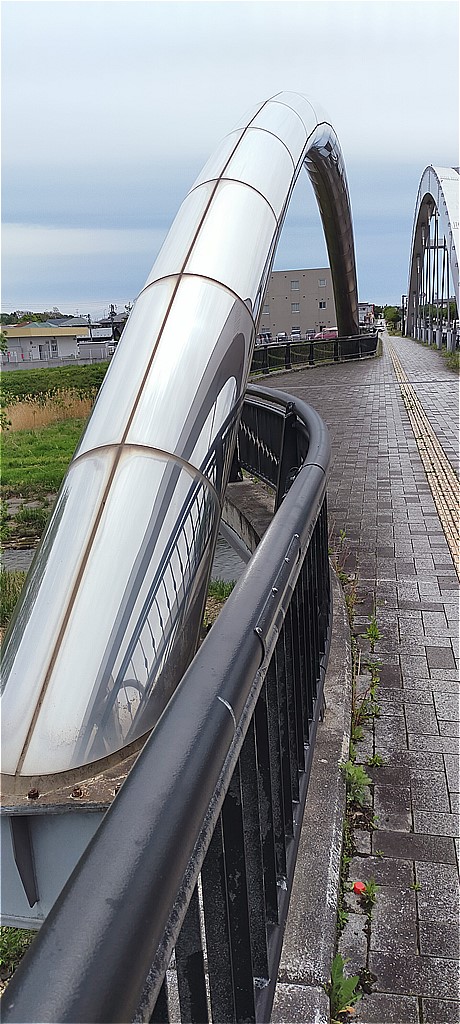

不動大橋は花巻市不動上諏訪の豊沢川に架かるニールセンローゼ橋で橋長は144.5 mです.1998年竣工で,中央部にはステンレス製のモニュメントアーチを設置,歩道部はバルコニー形状となっています.周辺の堤防道路は桜並木となっており,市民の憩いの場となっています.横河ブリッジ施工です.

銀河大橋は花巻市の国道4号線上で北上川と猿ヶ石川を跨ぎます.橋長532mのローゼ橋で,橋名の銀河とは花巻出身の宮沢賢治の代表作「銀河鉄道の夜」からとられており,地域を象徴する橋となっています.全体的に塗装が剥げて腐食が進行しています.

朝日橋は花巻市の北上川に架かる1932年竣工の5連続ワーレントラス橋です.橋長268m,浅野造船所施工.当時は西側を流れる支流の瀬川に架かる瀬川橋と続いていました.流れが変わっていますが瀬川橋は今でも残っています.

達曽部川(たっそべがわ)橋梁は遠野市宮守町下宮守にある鉄道橋です.国道283号線と平行して架かっています.岩手軽便鉄道時代に鋼板桁橋であったものを1943年に国鉄が橋台,橋脚,鋼板桁橋をそのまま包み込んで橋長98.5mの6連鉄筋コンクリート造りとしました.後述の宮守川橋梁と共に土木学会推奨の土木遺産に認定されています.

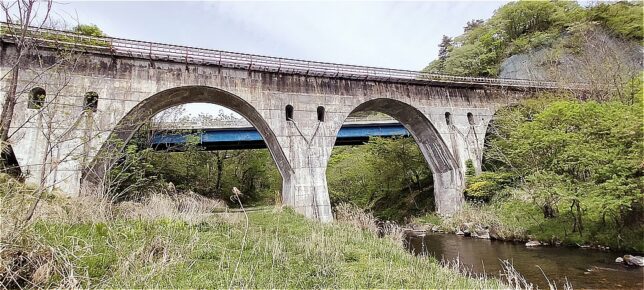

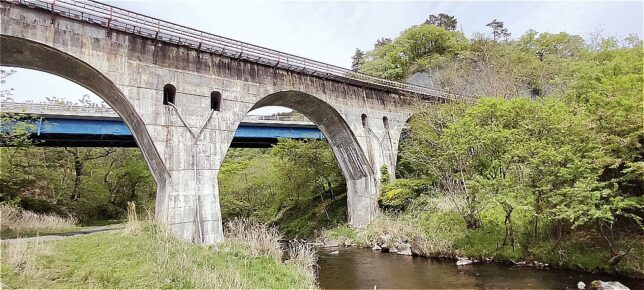

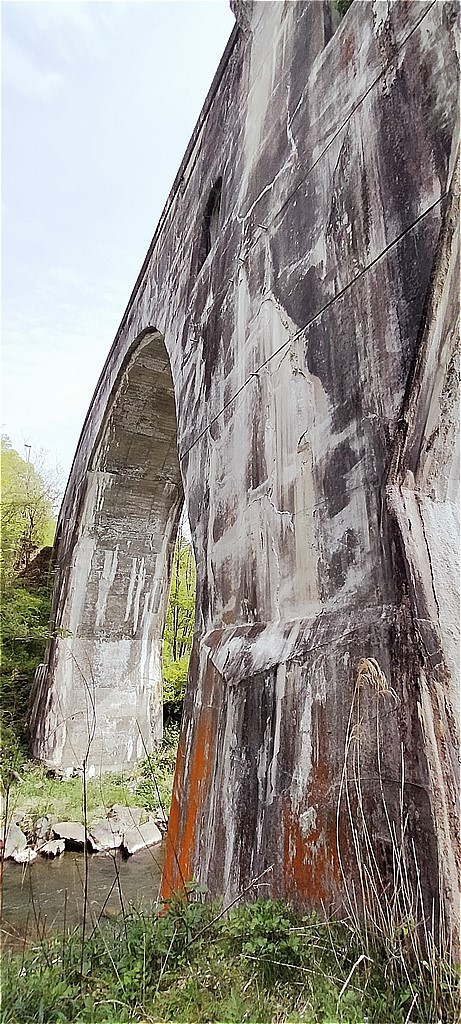

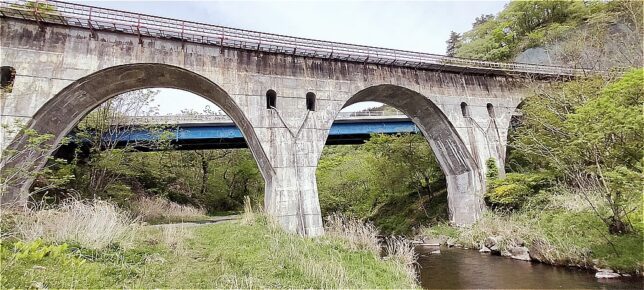

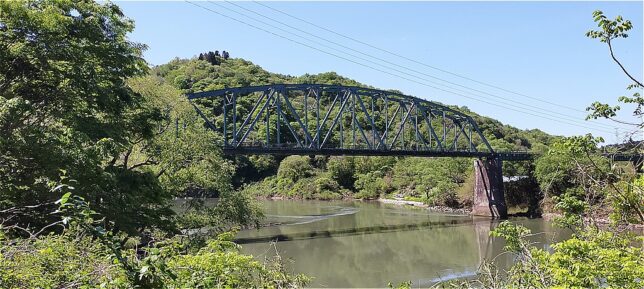

宮守川(みやもりがわ)橋梁は遠野市宮守町下宮守にある鉄道橋です.JR東日本釜石線 宮守~柏木平間に架かり国道283号と宮守川を跨いでいます.元は1915年に開通した岩手軽便鉄道の橋梁だったもので隣接して石造だった架橋当時の橋脚が残されています.現橋は1943年に改修された橋長107.3m,高さ17.8mの5蓮のアーチ橋です.岩手軽便鉄道のアーチ橋は宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』のモチーフになったことでも知られています.

昭和橋は北上市更木の北上川に架かる1936年完成の橋長172.7mのランガートラス橋です.浅野造船所が施工しました.橋門構がお洒落です.

珊瑚橋は北上市立花の旧国道107号線上に架かる橋長253.8mのゲルバートラス橋です.櫻田機械工業の施工で,橋名は国見山の北尾根の珊瑚岳に由来しています.最初の橋は1908年に立花村の高舘徳次郎が私財を投じて架けた有料の木橋でしたが1933年に現在の橋に架け替えられました.歩道橋は1971年に川崎重工業施工であとから追加された鋼斜張橋です.

旧和賀仙人(きゅうわがせんにん)橋は北上市和賀町仙人の和賀川に架かるスパンドレルブレースドアーチ橋で,1932年竣功です.3ヒンジアーチ構造です.側径間はボーストリング上路アーチです.コンクリート製高欄もお洒落です.

1975年9月竣工の新橋が並行して架かっており旧橋は廃橋になっています.

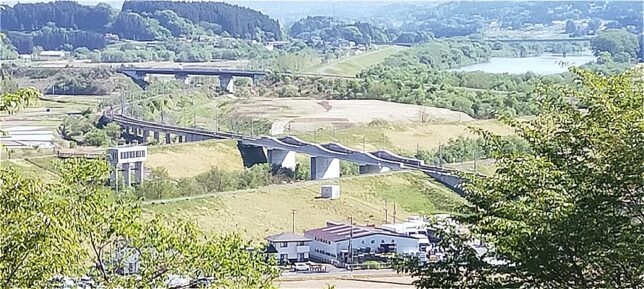

日本の鉄道橋の最大延長橋梁は東北新幹線の第一北上川橋梁で,3,872mです.一関市の遊水地部の高架橋となっており,その中にワーレントラスの同橋があります.北上駅近くには同じ形式のトラス橋の第二北上川橋梁があり,新幹線の旅を車窓からの眺めや北上川紀行として楽しむことが出来ます.

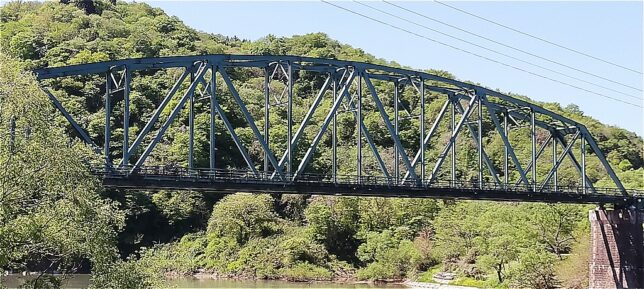

大船渡線・北上川橋梁は真滝~陸中門崎間の北上川に架かるトラス橋とガータ橋の組み合わせで全長200mとなっています.下路曲弦ワーレントラス橋は橋長93.4mで,1925年建設の旧橋から1979年に架け替えられました.

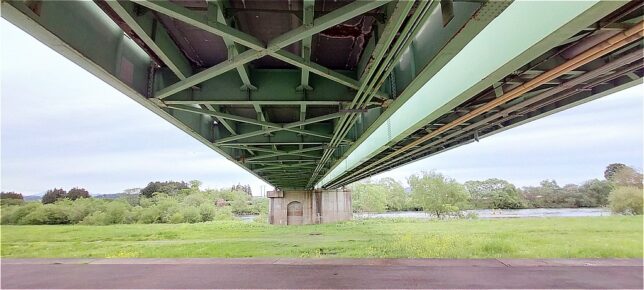

北上大橋は一関市の北上川に架かる国道284号線上の橋です.橋長482m,最大支間長208mは3径間連続バランスドタイドアーチ橋としては国内最長です.2003年度土木学会田中賞を受賞しています.現橋は1938年に架けられた旧橋から2003年に架替えられたものです.

衣川橋梁はJR東北本線 平泉~前沢間に架かる4径間連続PRC下路ラーメン橋です.衣川を跨ぐ建設地周辺は世界遺産の平泉の文化遺産があるため景観に配慮した設計が求められ、桁下空間制限によりフィンバック形式の主桁が採用されています.橋長162.1m,2008年6月竣工.

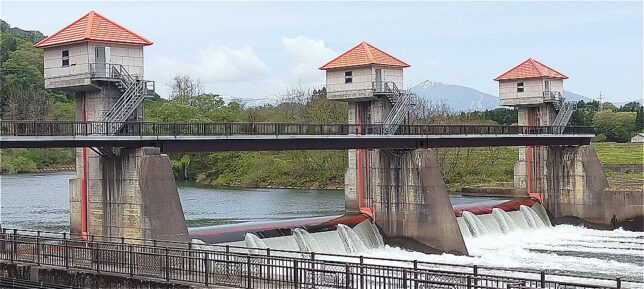

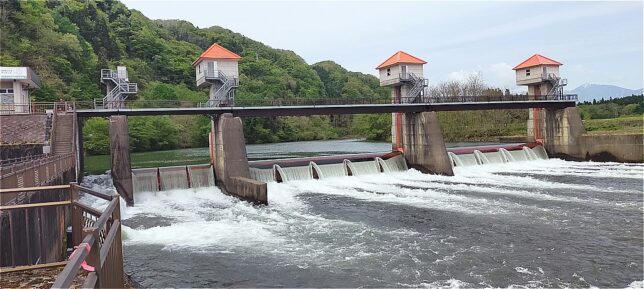

鹿妻穴堰頭首工(かづまあなぜきとうしゅこう)は雫石川から分水し,盛岡市から紫波郡矢巾町および紫波町を通る農業用の用水路です.盛岡市上太田穴口に頭首工が所在し,1596年~1615年の完成以降現在も維持管理が行われており,今でも県下最大を誇る用水堰で,疏水百選に選ばれています.豊臣秀吉が天下を治めていた頃の完成で,今の盛岡市周辺を治めていた南部信直の命を受けた鉱山師である鎌津田甚六がトンネルを通したことがはじまりです.

調査日の5月1日は鹿妻穴堰土地改良区主催の鹿妻穴堰通水安全祈願神事が執り行われており,今シーズンの通水の安全と五穀豊穣を願って玉串の奉奠などが行われていました.

中尊寺は西磐井郡平泉町にある天台宗東北大本山の寺院であり,奥州三十三観音番外札所です.山号は関山(かんざん)本尊は釈迦如来.寺伝では円仁の開山とされていますが実質的な開基は藤原清衡.参道である月見坂を登った右手の中尊寺本坊内にあるのが中尊寺の本堂で,1909年に再建されたものです.

花巻東高等学校は花巻市にある男女共学の私立高です.硬式野球部は高校野球界の名門として知られていますね.卒業生で野球選手である菊池雄星選手と大谷翔平選手の記念モニュメントは野球部グラウンドのバックネット裏に設置されており,自由に見学することが出来ます.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)