福井・坂井(2025.4~5調査)

2024年3月16日,JR北陸新幹線 金沢~敦賀間が開業しました.あわせて西口にオープンしたのが賑わい施設「AFLARE(アフレア)」です.1階はホールや屋根付き広場,観光案内所が併設されています.壁や天井,柱にはあわら市産のスギ材が使用されており,2023年度ウッドデザイン賞を受賞しています.

愛称には「あふれる」「触れ合う」英語の「flare(フレア):朝顔形に広がる」という意味や「人があふれ,人と人がふれあい,賑わいがあふれ,幸せがあふれ,明るく光輝く未来が広がる施設となるように」という思いが込められているそうです.

アイリスブリッジはあわら市の北潟(きたがた)湖に架かる橋長175m,支間長88mの自転車歩行者専用橋です.北潟湖畔公園と花菖蒲園を結ぶ赤い主塔が特徴的な斜張橋です.途中にバルコニーが2箇所配置されており,眺めを楽しめる設計となっています.1999年竣工です.

東尋坊は坂井市三国町に位置する断崖で,海岸線に約1,000mに渡って連なる柱状節理が絶景です.柱状節理世界三大絶勝(スカンジナビア半島のノルウェー西海岸,韓国の金剛山,東尋坊)のひとつに数えられおり,国の天然記念物と名勝にも指定されています.

(柱状節理とは溶岩やマグマが冷えて固まる時にできる割れ目のことです.マグマが地表近くまで上昇すると温度が下がるため体積が小さくなり縮みます.その時にできた五角形や六角形の柱状の割れ目を柱状節理といい,東尋坊の柱状節理は約1,300〜1,200万年前に噴き出した溶岩が固まってできたものと言われています.)

雄島は東尋坊の沖合いに浮かぶ溶岩でできた周囲約2,000mの小島です.島へは橋長224mの歩行者専用の雄島橋が架かります.雄島に初めて橋が架けられたのは1937年で,現在の橋は1981年竣工の2代目となります.大湊神社が鎮座し,左岸では大きめの柱状節理が見られます.

眼鏡橋は坂井市三国町宿のえちぜん鉄道三国芦原線の終着駅である,三国港駅の手前に架かるアーチ型跨線橋です.レンガ造りの単アーチ橋(ねじりまんぼ)で1913年築,国の登録有形文化財になっています.

新保(しんぽ)橋は坂井市三国町新保の国道305号で,九頭竜川の河口に架かる7径間単純下路曲弦ワーレントラス橋です.橋長548m,支間長59.9m,1966年に日立造船が施工しました.

九頭竜川水管橋は福井市天菅生町から山室町で九頭竜川に架かる水管橋です.両端が下路平行弦ワーレントラス,中間が4連の下路ランガー橋となっています.

九頭竜川橋梁はえちぜん鉄道三国芦原線 新田塚~中角間に架かる3径間連続ワーレントラス橋です.

耐候性鋼材を使用しています.

えちぜん鉄道では6つの駅舎が国の登録有形文化財に登録されており,鷲塚針原(わしづかはりばら)駅もそのひとつで1928年に開業,駅舎は外観が塗り替えられただけで,開業当時の姿をとどめています.駅舎の屋根は古いレールを再利用した柱で支えられ,昭和初期の駅舎の風情を醸し出しています.

中角(なかつの)歩道橋は,福井市舟橋新町から中角町に位置する自転車歩行者専用橋です.九頭竜川を跨ぐ斜張橋で,橋長264.0m,塔の高さは左岸側が約40m,右岸側が約25mであり,ケーブル段数も非対称です.

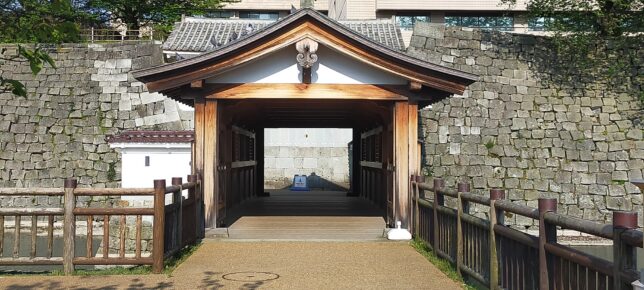

福井城 御廊下(おろうか)橋は,福井城の築城400年を記念して2008年に復元されました.

本丸と西三ノ丸御座所とを往復するための専用の橋で,橋長14.5m屋根付きの珍しい形態です.橋脚はクリ材,上屋はヒノキで,上屋の内外の壁は漆喰(しっくい)塗り,外壁には下見板,内壁には腰板が貼ってあります.

御本城(ごほんじょう)橋は,福井県庁南側に位置する橋長37.2mの道路橋です.福井城内堀に架かるこの橋は,PC単純中空床版橋の形式を採用しています.当時の面影を連想させる雰囲気のある高欄形状や石積でのアーチ型側面の修景を施すことで,景観面にも配慮した設計となっています.春には桜が咲き誇り,遠景に白山をのぞむ,福井市のフォトスポットとしても有名な橋梁です.

御屋形(おやかた)歩道橋は,福井県庁西側に位置する橋長19.5mの跨道橋です.ホテルと公園を跨ぐ橋であり,ホテル側に荷重をかけられないため,公園側にのみ荷重を支持する片持ち式PC斜張橋形式を採用しています.公園側の階段部をカウンターウエイトとした橋台とし,張出した主桁を斜材ケーブルで張る設計となっています.

九頭竜橋は,福井市舟橋町の県道30号で九頭竜川を渡る橋長295.2m,支間長58.1mの5径間単純トラスドランガー橋です.1948年の福井地震で破損,1950年に架替えられました.高田機工の施工です.

五松橋は,永平寺町松岡の県道113号で九頭竜川を渡る6径間単純プラットトラス橋です.橋長250.2m,主径間40.8m,日本橋梁の施工です.旧橋は1948年の福井地震で破損,1956年に現橋に架替えられました.

市荒川大橋は,永平寺町市荒川から勝山市北郷町の国道416号で,九頭竜川を渡る3径間単純ワーレントラス橋です.橋長335m,主径間69.3m,1968年の完成です.

柴田勝豊の築城した丸岡城は,坂井市丸岡町霞町にあり,現存12天守のひとつです.現在見られる天守は1948年の福井地震により倒壊後,1955年に部材を70%以上再利用して修復再建されたものになります.国の重要文化財に指定されています.

奥越前(2025.5調査)

小舟渡(こふなと)橋は,勝山市と永平寺町に位置する県内最古(1923年竣工)の橋で,県道168号で九頭竜川を渡ります.下路曲弦プラットトラスと下路平行弦プラットトラスからなり,橋長210m,支間長61mです.架橋までは小舟をいくつも並べ上に板を敷いて渡っており,橋名の由来にもなっています.

勝山橋は,勝山市遅羽町の県道131号で九頭竜川を跨ぐ下路ローゼ橋です.1999年竣工,橋長335m,支間長89.5mです.付着した雪の落下対策のためポニータイプ(橋門構や上横構を省略する構造)を採用し,アーチリブが単独で自立できるように大きな幅を持たせています.2006年度土木学会デザイン賞を受賞しています.

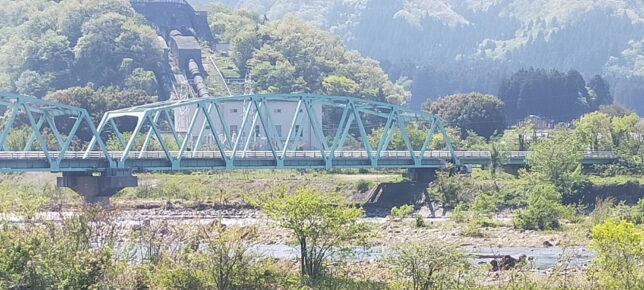

第1九頭竜川橋梁は大野市のJR越美北(えつみほく)線 において,下唯野(しもゆいの)~柿ケ島間の九頭竜川に架かる支間長62.4mの下路曲弦プラットトラス橋です.

プレートガーダー9連の旧橋は1961年9月の台風による出水で橋脚3基が被災,桁3連が転落しました.復旧にあたり流心部を1径間で跨ぐためスパン割を変更,トラスと鉄筋コンクリートT桁を架設しました.

この橋梁は分類上,鋼・プラット・シュウェードラー・ピン結合・下路トラスに属し,下弦にアイバーを使用した典型的な明治期の橋梁です.1911年アメリカンブリッジ社の製作で,東海道本線大井川橋梁から転用,宮地鐵工所が改造の上,1962年に現地へ移設しました.

第2九頭竜川橋梁は,大野市のJR越美北線 柿ケ島~勝原(かどはら)間の九頭竜川に架かる上路ワーレントラス橋です.1960年完成,橋長128.3m,支間長46.8m,松尾橋梁が施工しました.

霧降(きりふり)橋は大野市仏原の国道158号で九頭竜川を渡河するスパンドレルブレースドアーチ橋です.橋長106.5m,支間長67m,1965年完成です.

野尻橋は大野市野尻の国道158号で九頭竜川に架かる曲弦ワーレントラス橋です.1965年,川田工業が施工しました.

大谷橋は大野市大谷の国道158号で九頭竜川に架かる橋長220m,支間長139.2mのランガー橋です.日立造船施工で1967年の完成です.

子馬巣谷(しばすだに)橋は,大野市箱ケ瀬の国道158号に架かるランガー橋で,九頭竜湖の箱ケ瀬橋の近くに架かります.1967年,日立造船が施工しました.橋長は121mです.

箱ケ瀬橋(九頭竜湖夢のかけはし)は,大野市箱ケ瀬の県道230号で九頭竜湖に架かる橋長266mの吊橋です.本州と四国を結ぶ瀬戸大橋のプロトタイプ(試作品)として建設されたもので,四季折々に色づく湖畔の美しい景色で知られています.1967年,宮地鐵工所が施工しました.

丹南(2025.5調査)

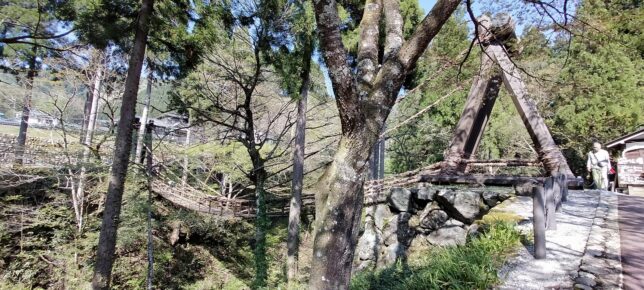

池田町かずら橋は,池田町の足羽(あすわ)川に架かる橋長44m,高さ12mの吊橋です. 過疎に悩む池田町が「自然景観と調和する観光資源を」と考え,全国的に知られる徳島県三好市の祖谷(いや)のかずら橋に注目,東祖谷から職人を招いて1989年に架橋したものです.2010年に架替え,2020年には和歌山県からサルナシ(シラクチカズラ)のツルを取り寄せ,東祖谷の職人3人が2ヶ月がかりで巻き直しをしています.使ったツルは8,000mにも及ぶそうです.

西山橋は鯖江市桜町の西山公園内に架かるキングポストトラス構造の斜張橋です.西山公園と一体となる「市民に親しまれる公園橋」をコンセプトに設計されました.国道417号(旧国道8号)を跨いでいます.

万代(ばんだい)歩道橋は越前市の県道190号で,日野川を渡河する万代橋に並行して架かる歩行者自転車専用のPC斜張橋です.

嶺南(2025.5調査)

日向(ひるが)橋は美浜町日向の県道214号で日向湖に架かる橋です.高倉健主演の1985年公開「夜叉」の舞台で有名となりましたが,1999年に架替えられました.日向の綱引き行事は水中綱引きと呼ばれる神事です.毎年1月の第3日曜日に開催され,災害による土砂の取り除き作業中に大蛇が出て作業を妨げたので,退治しようとその大蛇より長い綱を張って防いだことが始まりとされています.1980年12月に国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財(選択無形民俗文化財)に選択されています.

宇波西(うわせ)神社は若狭町気山字寺谷にある神社で,毎年4月8日には国の選択無形民俗文化財に指定されている「王の舞」が演じられます.すぐ前を県道244号(三方五湖公園線)が通り,神社名の由来と言われる上瀬川に石橋が架かっており,その先は国道27号まで整備された参道が続きます.

こうのとり大橋は,小浜市上竹原から水取を結ぶ県道107号で北川,多田川そして下流で北川に合流する江古(えこ)川の3つの川を一跨ぎする2連のニールセンローゼ橋です.橋長217m,支間長106.8m,2005年の完成です.橋の名前はこうのとりが飛んでいるような白いアーチの形から公募で決まりました.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)