北毛(2016.5,2018.5,2020.7,2021.5,2022.5調査)

啄木鳥(きつつき)橋は赤城山のシンボルです.1969年に設置された朱色の木橋です.新緑の山々に囲まれた湖(大沼)に浮かぶお社がそびえており,神社に繋がる朱の欄干が印象的です.しかし,老朽化により木製部材やコンクリート部材の腐食や劣化が確認されたため,2019年2月から全面通行止めとなりました.

ヨッピ吊橋は尾瀬ヶ原竜宮十字路から北に進んだあたり,ヨッピ川に架かる吊橋です.昭和の初めに木製の橋として架橋されましたが,何度も水害で流されたので鉄製に架替えられました.なおヨッピとはアイヌ語で川が集まる場所のことを言います.吊橋は毎年,登山シーズンが終わると踏み板が取り外され,骨組みとワイヤーだけで冬を迎えます.

尾瀬古仲橋は国道401号の一環として,片品川に架設されました.橋長82m,アーチ支間68mです.アーチリブが鋼桁上部を斜めに設置され,そこから鋼桁支間部を斜めにケーブルで吊った鋼アーチ式斜張橋です.アーチ型タワーで弾性支持されており,支間長20mの4径間連続桁と同等の構造系としているようです.2000年に建設されました.

国道401号の片品村の尾瀬大橋は,水芭蕉で有名な尾瀬への玄関口となる場所にあります.優美な姿の斜張橋ですが,主塔と橋脚の形状が水芭蕉を模した形状で,橋梁全体が周囲の景観に溶け込むようなデザインが特徴です.大滝調整池の上に架橋されており,橋の上から大滝堰堤(えんてい)の取水口を眺めることができます.1995年に建設されました.橋長230mの2径間連続PC斜張橋です.

猿ヶ京温泉駒形峡の赤谷(あかや)水管橋は,三角パイプトラスで珍しい構造形式です.高さ最大62mの水管橋からバンジージャンプを体験することが出来ます.

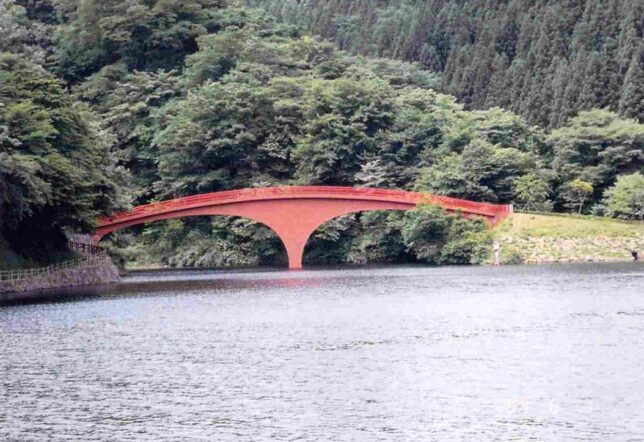

新三国大橋はみなかみ町猿ヶ京温泉の奥にある,初夏の濃緑に映える赤いランガートラス橋です.プラットトラス形式の補剛桁を有しています.1963年建設です.

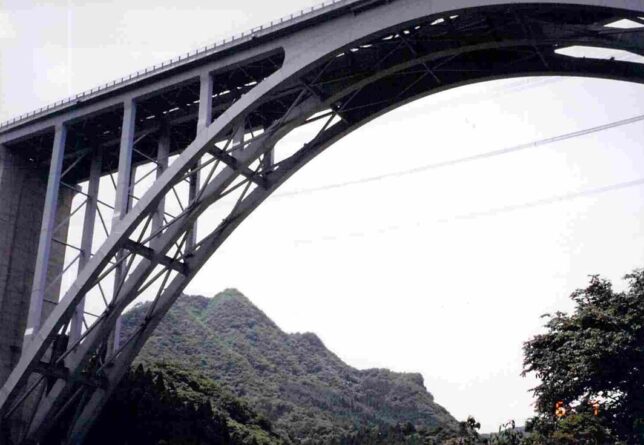

沼田IC手前で片品川を渡る関越自動車道片品川橋は,橋長1,000mを越え,8本の橋脚のうち7本が高さ50mを越えています.関越道随一の大規模橋梁です.1985年に完成,トラス橋形式の道路橋としては当時日本最長でした.2016年度には本橋の耐震補強工事を行っています.主構間隔は16m.主構の高さは標準部14mで,中央部2本(P4・P5)はトラスの下部をV字状にデザインし,主構高25mになります.最大支間長は168.85mです.

八ッ場(やんば)大橋は長野原町の八ッ場あがつま湖に架かる5径間連続PCエクストラドーズド橋です.ダム建設に伴い,水没地域の住民の代替地がダム湖の右岸(川原湯地区)と左岸(川原畑地区)に分かれることから,これらの地域を結び,生活再建を支援するために建設されました.橋長494m,高さ73.5m,2014年に三井住友建設が施工しました.

ダムが完成すると満水時は橋面から湖面までが16mになる予定です.この高さや長い橋脚を見られるのは今だけです.

不動大橋は八ッ場あがつま湖に架かる橋長590m,高さ86mのPC複合トラスとエクストラドーズド橋の技術を融合した,鋼・コンクリート複合トラス・エクストラドーズド橋です.不動滝の傍らにあることから名付けられました.2010年度土木学会田中賞を受賞しています.

長野原めがね橋は八ッ場ダムの上流部に架かる橋長388m,支間長147.7mのニールセンローゼ橋が2連です.付替国道145号の橋で,ほぼ並行して第三吾妻川橋梁が架かります.

第三吾妻川橋梁は八ッ場ダム建設に伴って付替えられたJR吾妻線の鉄道橋です.橋長203mのバスケットハンドル型鋼・コンクリート複合中路アーチ橋です.大きな圧縮力に耐えられるようアーチ基部を鉄筋コンクリート部材とし,高い剛性を確保しつつ自重を減らすため,中間のアーチリブをコンクリート充填鋼管とした鋼・コンクリート複合アーチ構造を採用しています.2011年度土木学会田中賞を受賞しています.

1945年完成の下路ワーレントラスの旧橋は,八ッ場ダム建設に伴い2019年に水没しました.

東毛(2023.4,2025.3調査)

ふれあい橋は館林市の鶴生田(つるうだ)川に架かり,毎年3月下旬~5月中旬まで開催される「こいのぼりの里まつり」のメイン会場となります.この場所だけで3,000匹のこいのぼりが掲揚されます.1985年3月の竣工です.

高津戸橋は,みどり市大間々(おおまま)町で渡良瀬川を渡河するソリッドリブ中路アーチ橋です.橋長87.1m,日本橋梁施工で2008年の完成です.高津戸橋からはねたき橋まで約500mの遊歩道があり,新緑や紅葉など四季折々の美しい景色を楽しめる人気スポットです.

はねたき橋は,みどり市大間々町高津戸にあるキングポストトラス橋です.渡良瀬川の中流 高津戸峡に1994年に完成しました. A型ラーメンという構造で,橋長120m,幅員3.5mの歩行者専用橋です.水が飛び跳ねる様子が滝のように見えることから橋名が付けられました.

橋のたもとにある,はねたき道了尊(どうりゅうそん)は,子育ての仏様として烏天狗が祀られています.

中毛(2025.3調査)

上武大橋は伊勢崎市と埼玉県深谷市を結ぶ利根川に架かる道路橋です.現在の橋は2018年3月に供用が開始された橋長888m,幅員11mの鋼13径間連続箱桁橋で,埼玉県の新設橋としては初めてプレキャスト床版を採用しました.

1934年竣工の旧橋は,橋長894.7m,幅員5.5mの単純下路曲弦ワーレントラス10連でした.役割を終えた旧橋は2018年9月より解体され,親柱とトラス橋の一部が橋の袂の深谷市側でモニュメントとして保存されています.また,1径間は所沢市の日比田調節池に管理橋として移設されています.

坂東大橋は伊勢崎市と埼玉県本庄市を結ぶ国道462号で,利根川に架かる橋です.飛び立つ白鳥をイメージした斜張橋で,橋長936m,支間長200m,幅員は20.5 m(4車線道路)あります.2004年3月の開通です.

1931年竣工の旧橋は橋長917.4 m,支間長62.2mの下路曲弦ワーレントラス6連で,架設当時は群馬県内で最長の橋梁でした.旧橋は解体された後,一部が新橋の北詰に設けられたミニパークにモニュメントとして設置されています.

伊勢崎市山王町にある伊勢崎市みらい公園は,東京ドーム約3個分の敷地に,目的に合わせた名前の付いたエリアがあり,多目的に楽しむことが出来る公園です.「くさぶえの丘」は県内有数の河津桜の名所で,3月中旬には約130本の河津桜が咲き誇ります.利根川の愛称である坂東太郎を模して造られた小川には橋が架かり,公園東側にある「馬鞍山の路」は,1989年に伊勢崎市と国際友好都市提携を結んだ中国安徽(あんき)省の馬鞍山(まあんしゃん)市との日中友好記念として,軒反り屋根が独特な造りの海容亭と呼ばれる東屋等が建てられています.

伊勢崎市東小保方町にある白龍(はくりゅう)神社は,木曽の御嶽山に霊神場を造営する際に,初代宮司が白龍様のお告げを受け,佐波郡(さわぐん:群馬県南部の郡)に祀ったのが始まりとされています.鳥居から境内へ至る五反田沼には朱塗りの橋が架かります.

西部うぬき橋は,伊勢崎市の広瀬川の両岸にある,西部公園とラブリバー親水公園うぬきを結ぶ自転車歩行者専用橋です.鋼3径間連続斜張橋で,橋長158.5m,幅員4m,2008年に矢田工業が施工しました.

福島橋は玉村町福島の県道24号 高崎伊勢崎線で利根川に架かります.1983年完成の現橋は2径間単純鋼ニールセンローゼ橋で橋長220 m,支間長108.7 mです.1926年架設の初代橋は橋長219.7 m,幅員5.5 mの3径間単純下路トラス橋でした.旧橋の撤去後,ほぼ同位置に同形式の水管橋が架設されています.

群馬大橋は国道17号 前橋市県庁近くの利根川に架かる4連の鋼下路ランガートラス橋で,横河橋梁製作所の製作です.橋長280m,支間長は69.5mです.1953年に建設され,1997年には下流側に上り線専用の新橋が架設されています.

平成大橋は,前橋市を流れる利根川に架かる県内では初となる鋼斜張橋で,1991年4月に開通しました.橋軸が河川に対して80度の角度が付けられた斜橋になります.形式は2径間連続鋼斜張橋で,橋長215m,支間長124.3m,幅員22mで,主塔の高さは45mあります. 川田工業の施工で,橋名は市民の公募により命名されました.

利根川橋梁はJR両毛線 新前橋~前橋間にある利根川にかかる鉄橋です. 1986年,線路の高架工事に伴って架けられた上路ワーレントラス橋で,橋長220m,支間長88.4mです.

背後に見える群馬県庁舎は,高さ153.8mの33階建で,道府県庁舎として日本一の高さを誇っています.

西毛(1997.6,2016.1,2024.2,2025.3,2025.4調査)

柳瀬橋は高崎市と藤岡市を結ぶ7連の鋼ポニートラス橋で,烏(からす)川に架かります.1930年に竣工しました.車道と歩道が別の橋になっています.鋼橋の技術的な発展を現在に伝える貴重な橋として2013年度の土木学会選奨土木遺産に認定されました.橋長349.3m,幅員7.2mです.

佐野橋は烏川を挟んで高崎市上佐野町と佐野窪町を結ぶ橋長113 m,幅員2.3 mの木橋です.増水時には橋桁部分が流失することを考慮した流れ橋で,橋脚はH鋼製で11本(12径間),その上に木製の橋桁がのっています.2019年10月12日の台風19号では橋桁と橋脚4基が流失しましたが,2020年7月22日に復旧しました.上流側には上信電鉄の鉄道橋,すぐ近くには佐野のわたし駅があります.

中乗(なかのり)橋は,高崎市中豊岡町と乗附町を結ぶ橋長70.2m,幅員1.8mの木橋です.碓氷川の増水時には橋桁部分が流失することを考慮した流れ橋として設計されています.橋脚はH鋼製8本(9径間),その上に木製の橋桁がのっています.2019年の台風19号の影響で橋桁部分および橋脚3基が流失して通行不能となっていましたが,復旧工事が行われ2021年2月22日から利用が再開されています.地域の人たちにとっては,生活道路として欠かせない木橋です.

聖石(ひじりいし)橋は高崎市中心部と烏川右岸地域を結ぶ道路橋です.1931年に建設された橋長270m,幅員11mの11径間ゲルバー橋の架替えは,交通量が多く工事期間中も通行止めが出来ないため,3分割施工方式を採用しました.上流側の歩道を撤去して架設したのち下流側を同様に整備,中央の車道部に新道を設置する工法です.2007年に完成した新橋は橋長278m,幅員20mの6径間連続鈑桁橋です.

高崎白衣大観音(たかさきびゃくいだいかんのん)は,高崎市の観音山の山頂,標高190m地点(高野山真言宗慈眼院の境内)にある観音像です.最上階(観音像の肩部分)からは高崎市街地はもとより,上毛三山をはじめ遠く日光連山,秩父連山,八ヶ岳連峰など望むことができます.1936年,実業家で井上工業初代社長の井上保三郎が建立した鉄筋コンクリート製の観音像で,高さ41.8m,重さは5,985tあります.通称は高崎観音,市民は観音様,白衣観音と呼んでいるそうです.

白衣大観音と染料植物園を結ぶ吊橋がひびき橋です.長さ120m,谷からの高さは28.5mあります.

金比羅橋は群馬と埼玉の県境に位置する神流(かんな)湖に架かる赤い吊橋です.琴平橋と呼ばれていますが正式には金比羅橋という名前です.鋼補剛トラス吊橋で,橋長175.0m,幅員4.5mです.1968年に日本鋼管の施工で完成しました.

太田部橋は群馬との県境,秩父市吉田太田部にある補剛トラス吊橋です.神流湖最上流に架かり,国道462号露久保トンネルを東に出てすぐのところにあります.橋長134m,幅員3.8m,1968年完成です.現在の防護柵設置基準に合わないため,2021年度に防護柵を嵩上げする工事が行われています.

万葉大(まんばおお)吊橋は,神流町の道の駅 万葉(まんば)の里と神流川を挟んだ対岸を結ぶ吊橋で,2023年4月末に供用を開始しました.橋長89m,幅1.5mの歩行者専用橋で管理協力金として往復100円で渡ることができます.吊橋というよりも吊り床版橋に近い構造です.渡った先には,神流杉や神流檜のPR拠点である神流フォレストベースが整備されていて,伝統工法を用いて造られた五重塔と東屋が建ち新たな観光名所となっています.

上野スカイブリッジは,上野村の川和(かわわ)自然公園とまほーばの森を結ぶ長さ225m,高さ90mの歩行者専用吊橋です.30分おきにシャボン玉が舞うイベントが行われていて(4月~11月の土日祝日:夏休み期間は毎日),訪問時は期間限定で藤の花の装飾が施されていました.

川和自然公園内にある不二洞(ふじどう)は関東最大級の規模を誇る鍾乳洞で,洞内の延長は2,200mあります.約400年前に地元の僧が探検したことから,鍾乳石には様々な仏にまつわる名称が付けられています.

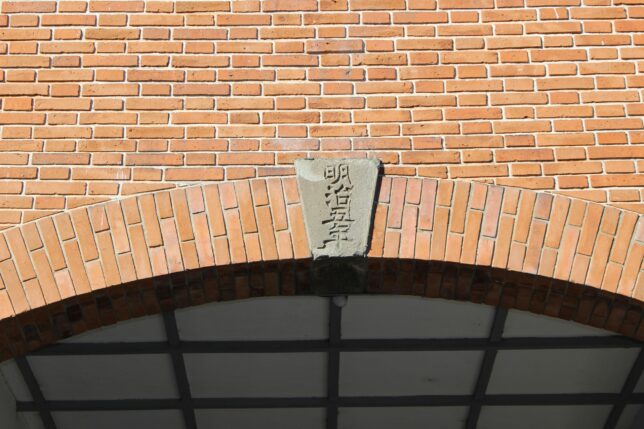

富岡製糸場は昔から養蚕が盛んだった富岡の地に,明治政府が創設した官営模範製糸場です.フランス人の生糸検査人ブリュナの企画指導のもと,横須賀造船所の技師バスティアンが図面を作成,日本人が施工し1872年(明治5年)10月4日に操業を開始しました.1987年の操業停止後も建物群などは保存され,繰糸所(そうしじょ),東置繭所(ひがしおきまゆじょ),西置繭所(にしおきまゆじょ)は国宝に指定されており,敷地全体が国指定史跡となっています. 2014年6月には「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺産に登録されました.

東西の置繭所は,繰糸所と直交方向に建つ長さ104m,木骨レンガ造二階建,ほぼ同形の建物です.乾燥させた繭を貯蔵するため多数の窓を持ちます.東置繭所は入口正面の建物で,アーチ中央の要石には「明治五年」の銘が刻まれています.

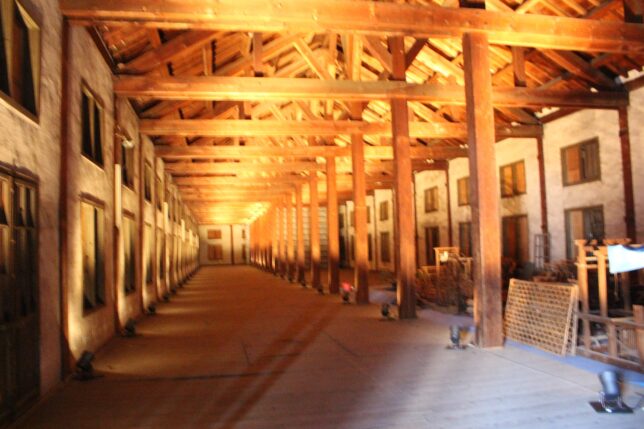

繰糸所は敷地の中心に位置する繭から生糸を取る作業を行う建物で,長さが140mあります.木骨レンガ造の平屋建,小屋組みはトラス構造を採用し,高い天井と鉄製ガラス窓の明るい大空間が特徴です.

創業当初は繰糸器300釡が置かれ,300名の工女が一度に作業できる世界最大規模の繰糸所でした.1965年~1980年の間に設置された日産製の自動繰糸器があり,現存する繰糸器は1987年3月の操業停止時の状態で保存されています.

只川橋は,下仁田町馬山と富岡市南蛇井(なんじゃい)を結ぶ鏑(かぶら)川に架かる橋です.現在4代目の橋は県内初のリベット接合による2ヒンジ鋼ブレースドリブアーチ橋で,1931年に竣工しました.橋長82.4m,支間長60.6m,幅員6.4m,横河橋梁の施工です.2011年度土木学会選奨土木遺産に認定されました.

石淵橋は仁田町白山で鏑(かぶら)川を渡河しています.1941年に建設されたRCアーチと1967年完成のワーレントラスからなっています.独立した2つの橋梁ですが,RC床版に縦目地を設けて拡幅しています.

天神橋は国道254号で横間から深山を繋ぐ橋です.並行して架かる旧橋は開腹式上路アーチで欄干にある砲弾形の彫りが特徴的です.

落合橋は1964年の完成です.旧川越街道(旧国道254号)にあります.1989年にバイパスができたので,この道はほとんど使われていないようです.赤い鋼橋の落合橋から隣を覗くと,藪に覆われた木製のワーレントラス橋である旧落合橋が見えます.

上碓氷川橋梁は,安中市のJR信越本線 松井田~西松井田駅間で碓氷川に架かり,県内の鉄道橋としては最も古い鉄橋になります.下り線のプラットトラス部分は1910年 イギリスPatent Shaft & Axletree社製,鈑桁部分は1911年 川崎造船所兵庫分工場製造のもので,1940年に現在地に架けられました.

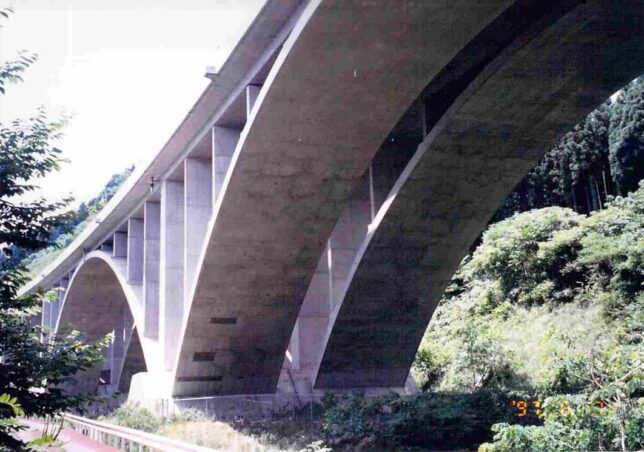

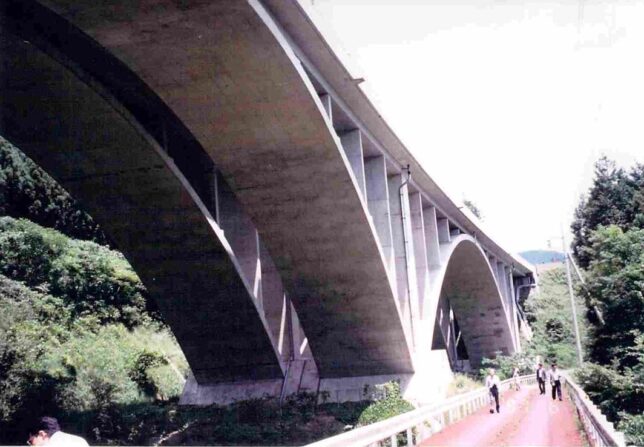

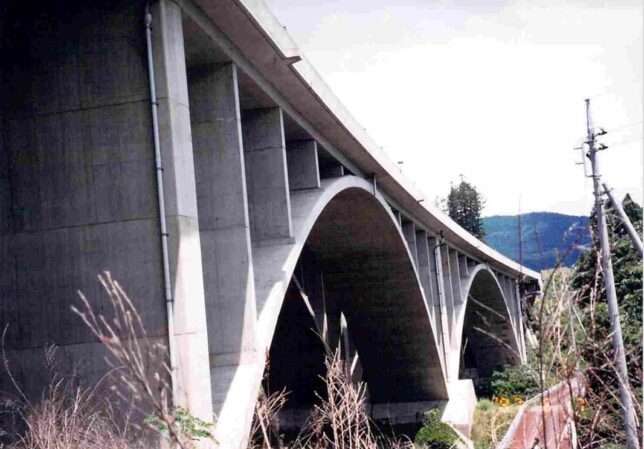

碓氷三橋は,上信越自動車道の松井田妙義IC~碓氷軽井沢IC間の碓氷峠に位置する橋梁群で,碓氷橋,赤松沢橋そして遠入川橋の三つの橋梁の総称です.上信越自動車道碓氷三橋として1992年度土木学会田中賞を受賞しています.

碓氷橋はJR信越本線および霧積川を跨ぐ222mの区間が,景観を重視して2径間連続PC斜張橋(支間長110.2m)となっています.逆Y字型の主塔の高さは113mで,完成当時一面吊りのPC斜張橋としては国内最大規模を誇っていました.五洋建設が施工しました.

赤松沢橋は2つの急峻な沢を渡る支間長68mのRC2径間連続逆ランガー橋です.その支間は連続型式のRCランガー橋としては国内最大です.

遠入(とういり)川橋は,国道18号碓氷バイパスと遠入川を跨ぐアーチ支間167mの鋼逆ローゼ橋です.

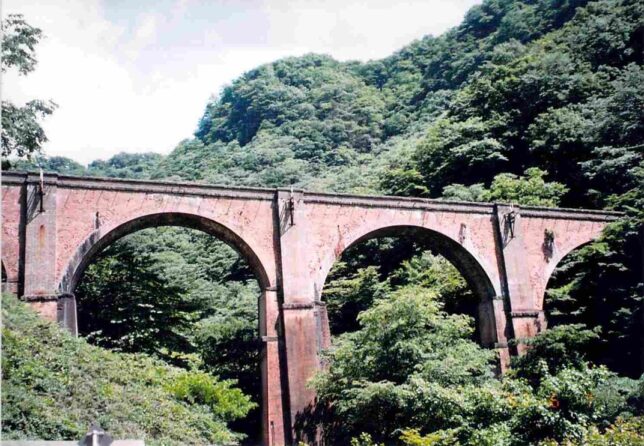

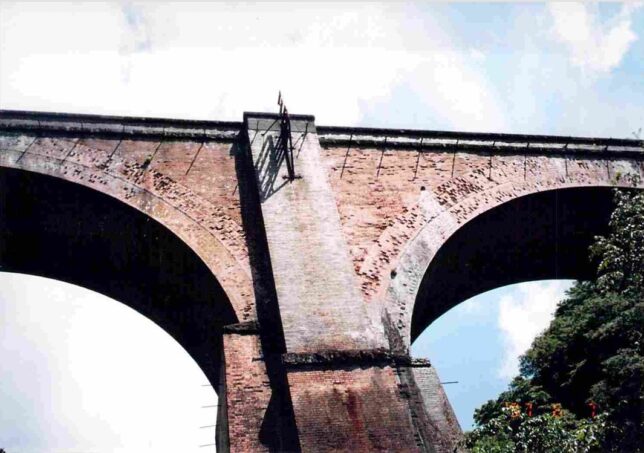

碓氷第三橋梁(めがね橋)は,安中市の碓氷川に架かるレンガ造りの4連アーチ橋です.1892年に完成し1963年まで国鉄信越本線 横川~軽井沢駅間の鉄道橋として使用され,現在は遊歩道「アプトの道」として整備されています.橋長91m,川底からの高さは31mあり,使用されたレンガは約200万個になります.

橋梁は第二橋梁から第七橋梁,及び第十三橋梁までの7基が残っており,すべてがレンガ造りで国重要文化財に指定されています.

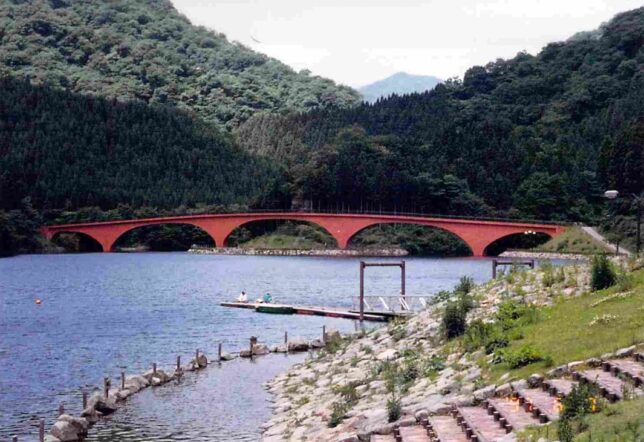

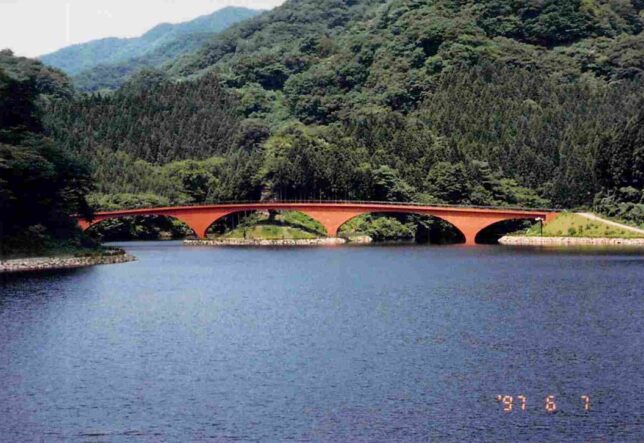

安中市の旧国道18号沿いにある碓氷湖は,1957年完成の碓氷川の砂防ダム(坂本ダム)でしたが,1994年に不特定利水ダムとして改築され,一周約1,200mの遊歩道や駐車場,橋梁が整備されました.駐車場から湖畔の右手奥に5連のアーチ橋 である夢のせ橋,正面には2連のほほえみ橋が架かります.アプト式鉄道のレンガ造りの橋梁をモチーフにデザインされました.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)