2024年1月1日に能登半島地震が発生しました.お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りしますとともに,被災された方々をお見舞いいたします.直前の11月に現地の橋梁を見て回りました.輪島の朝市では親切な方々に地元物産の説明を受けました.あの風情のある街並みが焼失しましたこともとても残念です.1日も早い復興を願っております.

金沢市内(2015.11,2023.11調査)

犀川大橋(さいがわおおはし)は金沢市千日町と片町一丁目を結ぶ犀川中流に架かる,橋長62.0m,幅員22.0mの鋼製曲弦ワーレントラス橋です.最初の橋は1594年に加賀藩祖前田利家によって架けられたとされています.現在の橋は1924年に日本橋梁が製作,橋門構,支材,鉛直材に異なるトラス材が使い分けられていて軽量化が図られています.東京帝国大学大学院を修了後に米国留学から帰国した関場茂樹が設計しました.車道4車線,両側には歩道が設けられており,1994年の改修工事で,鋼材の補修と日本の伝統色である青色を加賀友禅に見られるグラデーションに塗装されています.2000年には国の登録有形文化財に指定されています.車道上部の梁には架橋当時の石川県知事である長谷川久一の筆による橋名板が掛かっています.

御影大橋(みかげおおはし)は県道146号線上に架かる橋長108.6mの3径間連続単弦ローゼ橋です.犀川大橋の下流に位置し,上流の山々の景観を考慮しパイプアーチは下流側だけにつけられています.また車道脇に造られた弧を描く歩道には橋名に因み御影石が使われています.2006年完成で川崎重工業が施工しました.

金沢市を流れる浅野川には「七つ橋渡り」という風習があり,彼岸の中日の深夜に、最も上流に位置する常盤橋から昌永橋までを一筆書きに巡るというもので,渡り終わるまでは同じ道を歩かず,振り返りもせずに無言で歩かないといけません.

天神橋は1867年,加賀藩最後の藩主前田慶寧が卯辰山を開拓した際に架けられました.卯辰山に天神さまを祀った社があったことから天神橋と呼ばれるようになりました.現在の橋は1955年に架けられた橋長48.0mのタイドアーチ橋で,高田機工が施工しました.2016年に国の登録有形文化財に指定されています.

梅の橋はひがし茶屋街の近くに架かる歩行者および自転車専用の3径間連続鈑桁鋼橋で,木製の高欄と桁隠しには県の木であるアテが使用されています.周辺は泉鏡花の小説「義血侠血」の舞台になっています.現在の橋は1978年に架替えられた橋長63.0mの3代目となります.

浅野川大橋(あさのがわおおはし)はひがし茶屋街に近い橋場町と東山1丁目を結ぶ橋長54.5m,幅員16.5mの3径間連続アーチ橋です.1922年の完成でスパンドレル部分はドイツ壁風,橋脚の水切部分は花崗岩が用いられ土木遺産として貴重な存在です.

1989年の改修工事で高欄,照明,側壁などが復元され,建設時の姿を取り戻し,同時に橋上にあった電線類をすべて撤去して歩道下に埋設しています.2000年に国の登録有形文化財に指定されています.

中の橋は両端が階段になっている歩行者専用の3径間連続鈑桁鋼橋で橋長37.1m,幅4.0mです.左岸側は重要伝統的建造物群保存地区に指定されている主計町茶屋街(かずえまちちゃやがい)であり,擬宝珠付きの木造の欄干,桁隠しがついた構造となっています.中の橋も泉鏡花の「化鳥」,「照葉狂言」の舞台になっています.

小橋(こばし)は橋長35.0mのポニートラス橋です.橋のたもとに立つ案内標柱には「藩政時代,小橋は犀川大橋,浅野川大橋とともに金沢の三ツ橋と呼ばれ,金沢城防衛所の重要な拠点であった」と記されています.現在の橋は1953年の完成で,1968年には歩行者用の側道が設けられています.汽車製造の製作です.

昌永橋(しょうえいばし)は浅野川の七つ橋渡りでは最も下流に位置する橋長38.0mのポニートラス橋です.最初に橋が架けられたのは1900年で,現在の橋は1954年に東京鐵骨橋梁製作所が施工しました.上流側にのみ歩道橋が架けられています.

旧中島大橋は金沢駅前から市の東部へ向かう主要道路である東大通りの橋で浅野川に架かります.1955年竣工のボーストリングトラス橋で,老朽化が進んでいたことに加え,道路全体が4車線で整備されている中,橋の部分だけ2車線でありボトルネックが深刻なことから,2014年度から架替えが始まり2018年6月に旧橋は撤去されました.

応化橋(おうげばし)は浅野川に架かり金沢市堀川町と京町とを結びます.1987 年3月竣工,橋長41.0m,幅員13.0mの桁橋です.橋脚上の歩道部分が外側に張り出していてアクセントになっています.

新手取川橋(上部工)のリニューアル工事を見学しました.北陸道の小松IC~金沢西ICは1972年に開通した北陸道の中で最初に開通した区間であり,最も日本海に近い環境にあります.100年の耐久性を確保するため,主桁の外面を耐海水性ステンレスで覆い,床版にはプレキャストPC床版,桁の内面には超厚膜型エキポシ樹脂塗装を採用しています.既設桁上に新設桁を架設,既設桁は分割し新設桁上の台車に載せて搬出撤去します.

石川橋は金沢城石川門と兼六園桂坂口を結ぶRCアーチ橋です.1911年に金沢城の百間堀を埋め立てた道路を跨ぐRC充腹アーチ橋として架けられましたが,百間堀道路の拡幅のため1995年に旧橋の外観を忠実に再現し架替えられています.

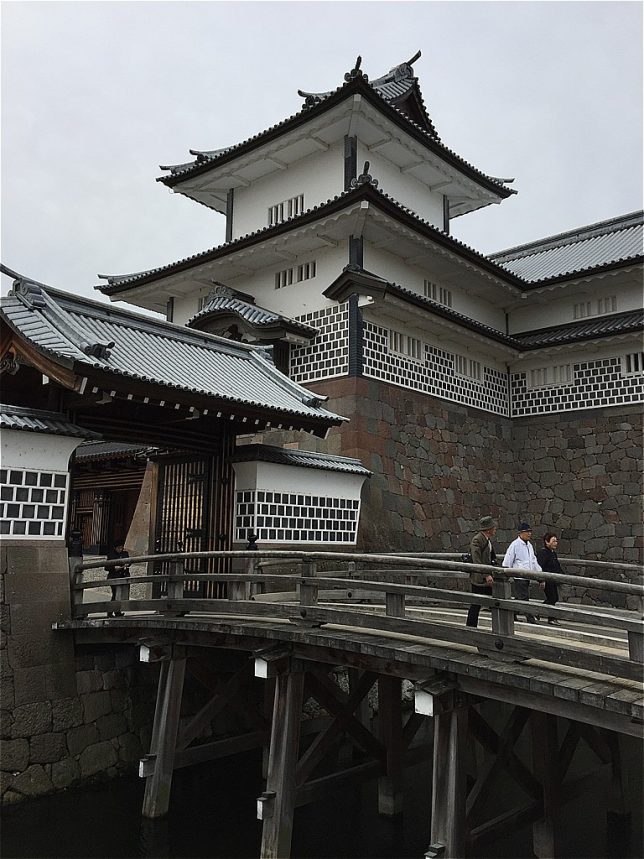

金沢城は元々尾山御坊(金沢御堂)という浄土真宗の寺院があった場所を1580年に金沢城と改称して用い始め,1583年に加賀百万石を築いた前田利家が入城,前田家の歴代藩主の居城として繁栄しました.2001年から金沢城公園として一般公開され,以降は復元整備が進み隣接する兼六園と共に金沢の代表的な観光名所のひとつとなっています.

1788年に再建された石川門(1935年に国の重要文化財指定)から見て右が菱櫓,左が橋爪門続櫓でこの2つの櫓を繋ぐ長い建物が五十間長屋です.多聞櫓(石垣や土塁の上に建つ長屋造りの櫓のこと)と呼ばれるもので,普段は倉庫として使い,戦の時は防御施設となります.

三十間長屋は1858年築の2層2階の多聞櫓で,1957年に国の重要文化財に指定されています.

玉泉院丸庭園(ぎょくせんいんまるていえん)は金沢城内の玉泉院丸に存在していた庭園です.明治期に廃絶されましたが,2015年に整備復元されました.池の周りを緑が囲む池泉回遊式庭園で,池には一の島,二の島,三の島の3つの浮島があり,木橋,石橋,土橋を合わせた5つの橋で結ばれています.

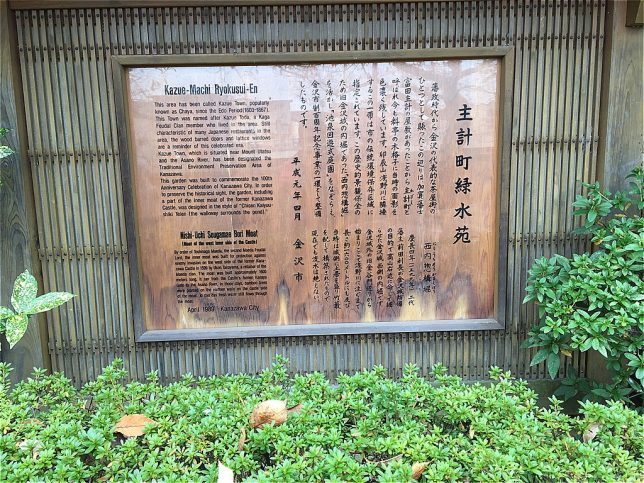

主計町緑水苑(かずえまちりょくすいえん)は金沢市制百周年記念事業の一環として1989年に旧金沢城の内堀だった西内惣構堀(にしうちそうがまえぼり)を活かして整備された公園です.浅野川大橋から中の橋にかけての一帯が主計町茶屋街で出格子が美しい茶屋建築が立ち並ぶ一画となっています.主計町という町名は加賀藩士・富田主計の屋敷があったことが由来です.

兼六園は水戸偕楽園(かいらくえん),岡山後楽園(こうらくえん)とならぶ日本三名園の一つで金沢市兼六町1番にあります.江戸時代の代表的な大名庭園として加賀歴代藩主により,長い歳月をかけて形づくられてきました.土地の広さを活かした庭のなかに大きな池や築山を築き,御亭(おちん)や茶屋を点在させて,それらに立ち寄りながら全体を遊覧できる廻遊式庭園です.

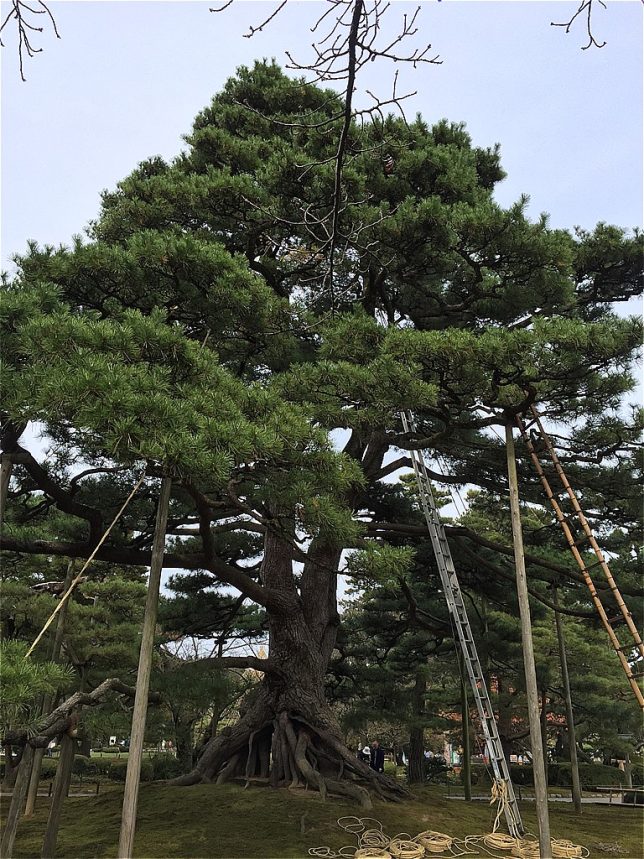

唐崎松は13代藩主である斉泰(なりやす)が琵琶湖畔の唐崎の松から種子を取り寄せて育てた黒松です.園内一の枝ぶりで,冬の風物詩である雪吊りは11月にこの松から作業を開始します.

栄螺山(さざえやま)は斉泰が霞ヶ池を拡張した時の土を利用して作った築山で,高さ9m,周囲約90m,頂上には傘の形の屋根をした御亭(おちん)があります.頂上までの道がぐるぐると巻いており,栄螺(さざえ)の殻を思わせることからこの名が付きました.

霞ヶ池の真ん中にある島が蓬莱島(ほうらいしま)で,蓬莱とは昔の中国では仙人が住む場所のことになります.

内橋亭(うちはしてい)はかつて蓮池庭内にあった四亭の一つで,1874年に霞ヶ池に移築された水亭です.栄螺山のうっそうとした樹々を背景に石脚で支えられたこの亭は,池に浮かんでいるようです.移築された部分は立ち入り禁止となっています.

雁行橋(がんこうばし)は11枚の赤戸室石を使用し,雁が群れをなして飛んでいるかたちに見えることから名付けられました.石の一枚一枚が亀の甲の形をしていることから亀甲橋とも言われ,この橋を渡ると長生きするとされてきましたが,石の磨耗が著しいため現在は通行が禁止されています.

現在の姫小松は2代目ですが,1995年に枯死した初代姫小松は樹齢約500年の名木でした.

初代旭桜は樹齢250年とも500年ともいわれた大桜でしたが,1937年頃に枯れています.現在のものは初代のひこばえ(脇芽)から育てられた2代目となります.

根上松(ねあがりのまつ)は斉泰が土を盛り上げて若松を植え,根を深く土で覆い,成長後に土をのぞいて根をあらわにしたものだと伝えられています.

梅林の中に2000年に復元された舟之御亭(ふなのおちん)と名付けられた休憩所があります.夕顔亭,時雨亭,内橋亭とともに兼六園の四亭のひとつに数えられています.

明治紀念之標(めいじきねんのひょう)は1877年の西南戦争で戦死した郷土軍人の霊を慰めるため1880年に建てられました.慰霊碑の中央にそびえる日本武尊(やまとたけるのみこと)像は高さ5.5m,重さ5.5tで人物の銅像としては日本最古とされています.

兼六園には犀川の上流から引いている辰巳用水を用いた曲水が張り巡らされています.花見橋は千歳台の曲水に架かり,ゆるい弧をかく擬宝珠の欄干がある木橋です.橋から見る花の眺めがすばらしいことが橋名の由来です.

鶺鴒島(せきれいじま)の正面には「三社」と書かれた石額のかかる鳥居を据え,陰陽石(誕生)・相生の松(結婚)・石塔(死)が島の中にあり人生の三儀式を表しています.

尾山神社は金沢市尾山町にある江戸時代後期から明治時代初期に流行した藩祖を祀った神社のひとつで,加賀藩祖前田利家公と正室お松の方が祀られています.拝殿は1873年建立,神門は棟梁であった津田吉之助の設計・施工により1875年に完成しています.和漢洋の3つの建築様式が用いられており,最上階にはギヤマン(ポルトガル語でガラス),屋根には日本最古の避雷針が施されています.東神門は元々金沢城二の丸で使われていた唐門を1870年に卯辰山招魂社に移築,1963年に当社に移され裏門として使用されています.

母衣を背負い「槍の又左」の異名がある槍の名手らしく,十文字槍を掲げた前田利家騎馬像です.2000年の建造です.

母子順風之像は報恩感謝の理念が込められているという像で,1981年に彫刻家である平野富山(ひらのふざん)と日本不老協会によって建立されました.

旧制第四(きゅうせいだいし)高等中学校本館は当時文部技師であった山口半六,久留正道の設計で1891年7月に完成した官立旧制高等学校の建物です.1894年9月に第四高等学校と改称,1950年3月学制改革により閉校しています.煉瓦造り2階建,桟瓦葺で煉瓦造りの煙道が6ヶ所に立っています.1969年に国指定重要文化財に指定されています.石川四高記念文化交流館は正面から見て左半分が無料ゾーンの四高記念館,右半分は有料ゾーンの石川近代文学館として2008年にリニューアルオープンしています.

金沢駅の兼六園口にある鼓門(つづみもん)ともてなしドームは2005年3月に完成しました.

鼓門は金沢の伝統芸能である能楽で使われる鼓をイメージしており,高さは13.7m,らせん状になった2本の柱で支えられ,内側には鉄骨の柱が立ち送水管が通っています.建築家の白江龍三が設計しました .

もてなしドームは雨や雪の多い金沢で「駅を降りた人に傘を差し出すもてなしの心」をコンセプトにしたもので,24本の鉄骨鉄筋コンクリート造の柱を使用,半径90mのドームには3,019枚の強化ガラスと6,000本のアルミフレームが使われています.2011年に米旅行雑誌「トラベル・アンド・レジャー」ウェブ版の「世界で最も美しい駅」の一つに選ばれています.

加賀・白山(2023.11調査)

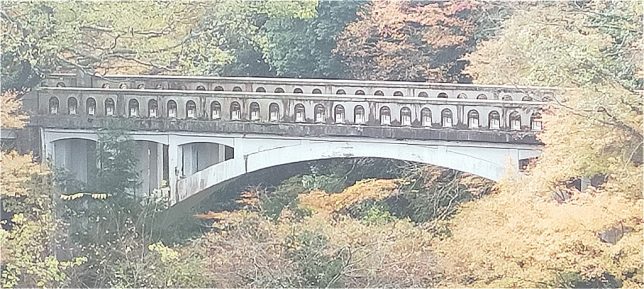

黒谷橋(くろたにばし)は加賀市の山中温泉にある景勝地,鶴仙渓(かくせんけい)に架かる橋です.元禄2年8月1日(1689年9月14日),松尾芭蕉は「奥の細道」途中で黒谷橋を訪れ「行脚の楽しみここにあり」と絶賛したそうです.現在の橋は1935年に架けられた橋長34.96mのコンクリートアーチ橋で,欄干と親柱は御影石で改修されました.

あやとりはしは加賀市山中温泉の大聖寺川に架かる鋼鉄製単純曲線三弦トラスの歩道橋です.1991年の竣工で華道草月流三代目家元・勅使河原宏が「鶴仙渓を活ける」(かくせいんけいをいける)をテーマにデザインしました.橋長94.7m,幅員1.5mのS字型でワインレッド色に塗られています.鶴仙渓上流のこおろぎ橋と下流の黒谷橋のほぼ中間に位置します.川田工業の施工です.

こおろぎ橋は加賀市の鶴仙渓に架かる総ひのき造りの複方杖橋(桁を支える方杖を二重に組んだ橋)です.1700年頃に橋はあったとされ,1941年に総ひのき造りとなり,かつては行路が危険であったため「行路危」(こおろぎ)と称された,また秋の夜に鳴くこおろぎが橋名だともいわれています.橋長20.8m,幅員4.0mで車の通行も可能です.

我谷吊橋(わがたにつりばし)は加賀市山中温泉我谷町にある我谷ダム湖である富士写湖(ふじしゃのうみ)に架かる1964年完成の吊橋です.橋長140.0m,幅員1.2mで床版はコンクリートのため,揺れはほとんどありません.

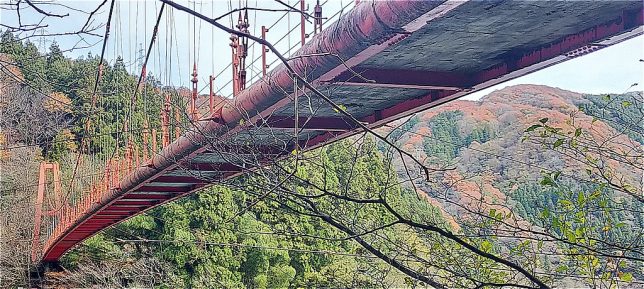

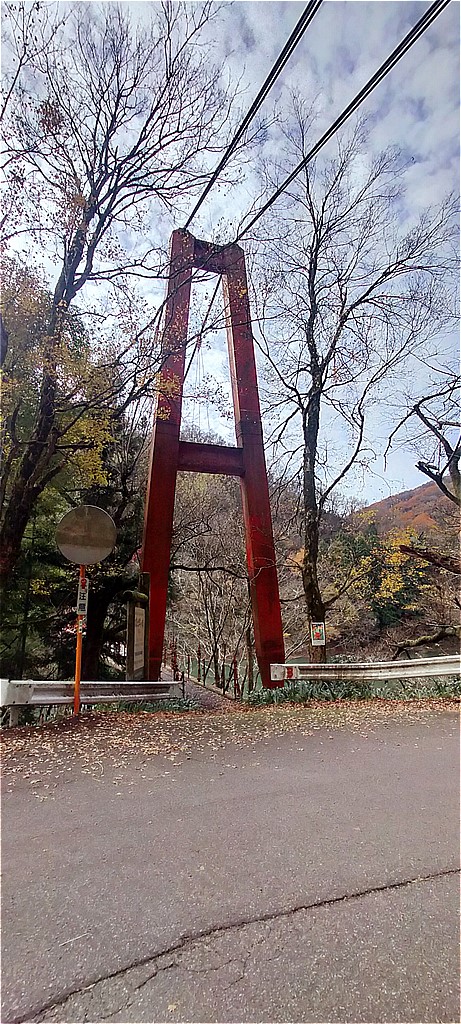

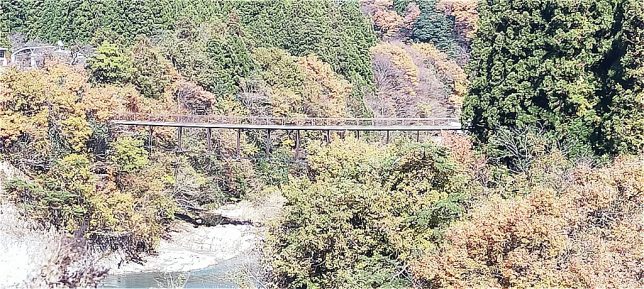

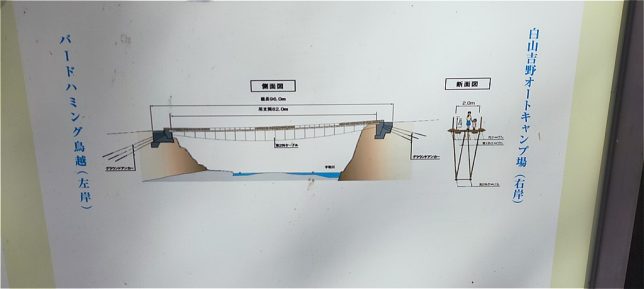

大巻どんど橋(おおまきどんどばし)は白山市吉野の手取峡谷に架かる橋長96.0m の吊橋です.2009年の完成で「白山吉野オートキャンプ場」と「バードハミング鳥越」を結びます.外ケーブ併用PC吊床版橋という構造形式を国内で2番目に採用しています.ピーエス三菱が施工しました.

大東橋は白山市市原の手取渓谷に架かる橋長82.0mのランガー橋で1973年の完成です.宮地鐵工所が施工しました.

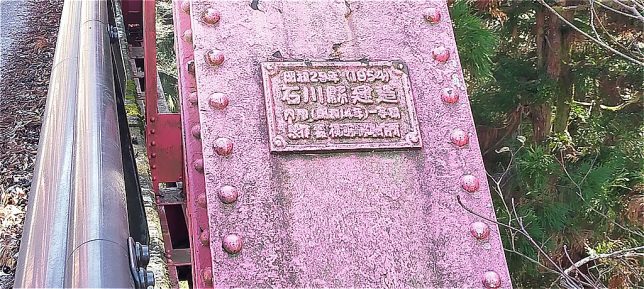

對山橋(たいざんばし)は白山市河原山町の手取峡谷に架かる橋長66.9mのワーレントラス橋です.1954年竣工で横河橋梁製作所が製作しました.

能登(2023.11調査)

内灘大橋(うちなだおおはし)は河北郡内灘町の河北潟放水路に架かる全長344.0mの3径間連続PC斜張橋です.2001年の開通で河北潟に飛来する白鳥と冬の風物詩である雪吊りをイメージしています.日本海に沈む夕日を眺められることからサンセットブリッジ内灘の愛称で親しまれています.

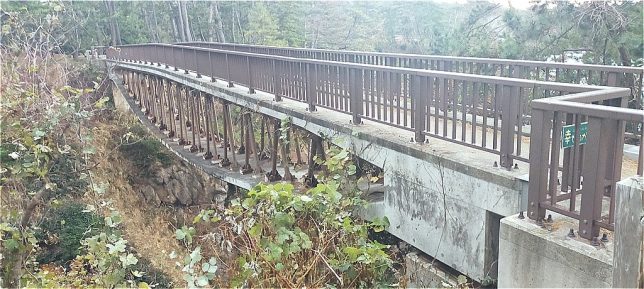

自転車道13号橋は羽咋(はくい)市と志賀町とを結ぶ一般県道羽咋厳門(はくいがんもん)自転車道線(通称:羽咋健民自転車道)に架かる橋です.架橋地点が日本海沿岸から200m以下と厳しい塩害環境下に置かれることから,ライフサイクルコストを比較検討した結果,2008年に建設された国内2例目となる全FRP橋梁となります.

幸せのがんもん橋は能登半島(羽咋郡志賀町)の景勝地で国定公園に指定されている能登金剛に2001年に建設された世界初のPC曲弦トラス橋です. 橋長39.0mで三井住友建設が施工しました.正式名称は巌門園地園路橋(がんもんえんちえんろきょう)といいます.2001年に土木学会田中賞作品部門を受賞しています.

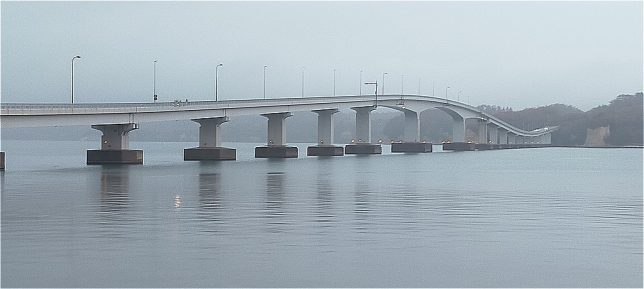

能登島大橋は七尾市能登島町の和倉温泉地区から能登島へ架かる桁橋で1982年に開通しました.全長1,050mで県内では一番長い橋となっています.能登島大橋有料道路として供用が開始されましたが,償還完了により1998年7月1日から無料開放されています.

ツインブリッジのとは七尾市の中島地区と能登島の西端を結ぶ全長620.0mの斜張橋です.正式名称は中能登農道橋(なかのとのうどうきょう)で,1999年3月の完成です.能登島大橋とこの橋を使うことで能登島をめぐる周回ドライブルートが可能となりました.

向橋は鳳珠郡穴水町(ほうすぐんあなみずまち)の国道249号線上に架かる橋です.横締材にCFRPを採用し1995年に完成しました.

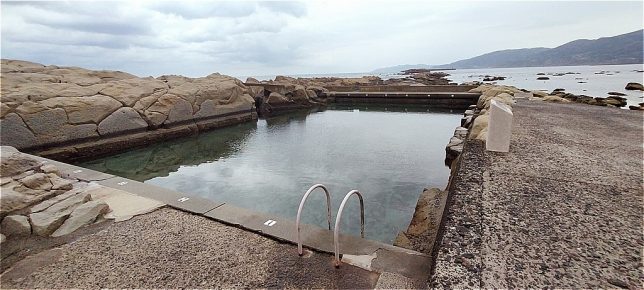

輪島市の輪島岬の突端に鴨ヶ浦を一周することができる200mほどの鴨ヶ浦散歩道が整備されています.岬には様々な岩場が集まり,汐見橋を渡ると自然の岩礁を縦25m横13mに削孔し,南北に設けた取排水口から海水が自然に流出入する仕組みの鴨ヶ浦塩水プールがあります.全国的にも珍しい貴重なスポーツ施設として2018年登録有形文化財(建造物)に登録されています.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)