西濃(2025.8調査)

長良(ながら)大橋は,岐阜市と大垣市を結ぶ長良川に架かる県道31号の橋です.1933年に道路・鉄道併用橋として竣工しましたが,鉄道計画は事業化されず1965年に軌道敷は道路床版に改められ,道路専用橋となりました.橋長382.7m,支間長64mの6径間単純下路曲弦ワーレントラス橋で,同時期に建設された揖斐大橋と構造がよく似ています.横河橋梁製作所施工です.2012年度土木学会選奨土木遺産に認定されています.

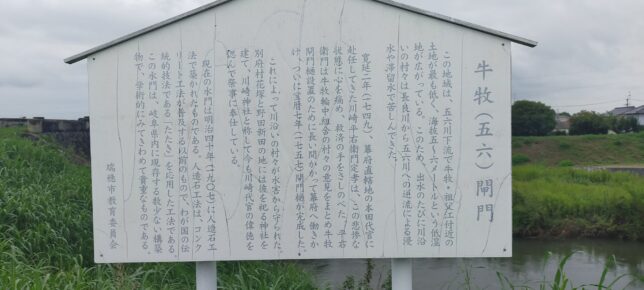

五六間門(ごろくこうもん)は瑞穂市牛牧の五六川が犀川に合流する少し上流に造られた水門です.長良川からの逆流による水害から地域を守るため,1907年に造られたもので,2つのアーチ形をした樋門に観音開きの鉄扉を備え,左官の伝統的技法である「たたき」を利用した珍しい工法の人造石構造物になります.2020年度土木学会選奨土木遺産に認定されています.

揖斐(いび)大橋は,大垣市と安八(あんぱち)町を結ぶ揖斐川に架かる橋長384.7m,支間長62.7mの6径間下路曲弦ワーレントラス橋です.1933年に橋の南側に鉄道を走らせる併用橋として建設されましたが,軌道が敷設されることなく1965年に計画が中止となり,完全舗装化され道路専用橋となりました.そのため橋の下の構造が南北で異なっています. 2019年度の土木学会選奨土木遺産です.

揖斐川橋梁は東海道線を通す橋長244m,支間長624.4mのワーレントラス橋です.1974年,櫻田機械工業施工です.並行して旧揖斐川橋梁(揖斐川橋)が架かります.

旧揖斐川橋梁(現揖斐川橋)は、大垣市と安八町を結ぶ揖斐川に架かるJR東海道本線 穂積~大垣間の橋梁です.1887に供用が開始された東海道線開通当時の橋梁として唯一現位置に残る貴重な近代化遺産で,2008年度に重要文化財に指定されました.橋長325.1m,支間長63.4mの5径間単純下路ダブルワーレントラス橋で,現在は歩行者自転車専用として利用されています.イギリスのPatent Shaft & Axletree社製です.

旧揖斐川橋梁の上流に架かる樽見鉄道 揖斐川橋梁は,樽見線 東大垣~横屋間のトラス橋です.樽見線の開通は1956年ですが,橋梁は右岸側1径間が下路平行弦プラットトラスで1916年に川崎造船所で製造,2~6径間は御殿場線(旧東海道線)から移設・転用された1900年製造のアメリカA. & P. Roberts,社製の下路曲弦プラットトラスです.

外津汲(とづくみ)橋 は揖斐川町外津汲の県道254号と国道303号を結ぶ,橋長125.2mの上路アーチ橋です.1971年完成です.

宮山橋(恋のつり橋)は揖斐川町東津汲(ひがしつくみ)と西津汲を結ぶ揖斐川に架かる吊橋です.1955年の完成後,両岸の男女が結ばれることが増えたため,恋のつり橋と呼ばれるようになりました.橋長83.7m,現在は橋を渡った先に「恋の鐘」と「結ばれ地蔵」が設置されています.

椿井野(つばいの)橋は揖斐川町西横山字椿井野の国道303号に架かる道路橋です.橋長80m,支間長66mのπ型ラーメン橋で,1980年に川崎重工業が施工しました.

新横山橋は揖斐川町東横山の揖斐川に架かるπ型ラーメン橋です.橋長78m,支間長59.1m,佐藤鉄工施工で2001年に完成しました.

横山橋は揖斐川町西横山の国道303号で揖斐川を渡る上路アーチ橋です.橋長99m,支間長76m,1979年にトピー工業が施工しました.

奥いび湖大橋は,揖斐川町西横山の横山ダムに架かる国道303号の橋です.橋長232.5m,支間長148.8mのPC2径間連続エクストラドーズド橋で,2001年にオリエンタル白石が施工しました.

どんどん橋は揖斐川町東杉原の揖斐川に架かる斜張橋です.橋長89m,支間長43.9m,栗本鐵工所が1995年に建設しました.橋名はロンドン橋をもじったようです.近くには1989年築城の藤橋城という歴史には登場しない観光用の城があり,中はプラネタリウムになっています.

徳之山八徳(とくのやまはっとく)橋は,揖斐川町徳山の揖斐川上流に位置する徳山湖に架かる3径間連続PCエクストラドーズド橋です.橋長503m,支間長220m,2006年にオリエンタル白石,川田建設,昭和コンクリート工業JVにより架設されました.PCエクストラドーズド橋としては,世界最大級の中央支間長であり,高さ101mの高橋脚の9割が水中にあるダム湖面橋です.

第一根尾川橋梁は揖斐川町と本巣市を結ぶ根尾川に架かる樽見鉄道 樽見線(木知原~谷汲口間)の橋梁です.下路プラットトラス2連は東海道本線 木曽川橋梁から移設された1910年製造のアメリカンブリッジ社製です.橋長210m,支間長47mで,1954年に宮地鉄工所において橋梁の一部を改造して架設されました.

岐阜(2025.8調査)

忠節橋は岐阜市の長良川に架かる,国道157号(国道303号重複)の鋼製アーチ橋です.現在の橋は1948年の架設の3径間連続ブレースドリブ・バランスド・タイドアーチ橋で,この形式の橋は北海道旭川市の旭橋(1932年),岩手県一関市の北上大橋(2003年),東京都荒川区・墨田区の白鬚橋(1931年)および忠節橋の4例のみになります.設計者の伊藤千代太郎(当時:岐阜県道路課長)は,名古屋高等工業学校時代に旭橋を設計した吉町太郎一の教えを受けており,その影響が表れているようです.

2019年度の土木学会選奨土木遺産に認定されています.

金華山(きんかざん)山頂,岩山の上には岐阜城がそびえます.

長良橋は岐阜市の国道256号で長良川を渡河する橋長272m,支間長67.1mの橋です.我が国初の5径間連続鈑桁で1954年に完成しました.この場所に初めて橋が架けられたのは1874年で,現在の橋は5代目になります.

鵜飼い大橋は岐阜市の県道77号で長良川に架かる橋です.鋼単径間斜張橋と橋長315mの鋼6径間連続非合成箱桁橋で構成されています.主塔から斜めに張ったケーブルでスパン154mの橋桁を支えています.75度に傾けた主塔から3方向に伸びるケーブルは「手繰り糸で鵜匠が鵜を操る様子」をイメージしていて,夏になると隣の長良橋との間で鵜飼いが行われます.2003年竣工,2003年土木学会田中賞を受賞しています.

中濃(2025.8調査)

美濃橋は,美濃市の長良川に架かる歩行者および自転車専用橋です.橋長117.2m,支間長113mの単径間補剛吊橋です.竣工は1916年で,主塔は鉄筋コンクリート造,木製床版を有し,現存する最古の近代吊橋として知られています.

2001年に土木学会選奨土木遺産に選定,2003年には国指定重要文化財に指定されています.2016年から2021年3月まで5年をかけて修復工事が実施されました.

本谷(ほんだに)橋は東海北陸自動車道 高鷲ICから荘川IC間に位置する橋です.3径間連続波形鋼板ウエブPCラーメン箱桁橋で,橋長は193mです.1998年度土木学会田中賞を受賞しています.

太田橋は美濃加茂(みのかも)市の木曽川に架かる3径間単純ワーレントラス橋です.橋長217.1m,幅員6.4mで大阪鐵工所が1926年に施工しました.2008年に耐震補強工事と上流側にトラスの側道橋が開通しています.

「中山道の難所の一つである木曽川太田の渡し跡に架けられた単純ワーレントラス鋼橋で,地域の発展を語るのに欠くことのできない存在」として,2011年度土木学会選奨土木遺産に認定されています.

木曽川橋梁は,可児市と美濃加茂市の間を流れる木曽川に架かるJR東海 太多(たいた)線の鉄道橋で,可児~美濃川合間に位置します.全長307mのうち下路式プラットトラス2連は1926年製造の汽車製造製です.

新旧ふたつの八百津(やおつ)橋が県道83号の木曽川に並んで架かります.現在,歩行者自転車専用として利用されている旧八百津橋(側道橋)は,汽車製造が1954年に施工した橋長116.6mのワーレントラス橋です.幅員が4.5mと狭く,交通量増加に対応できなくなったため,1991年,橋長160m,支間長158.5mのニールセンローゼの新橋が架けられました.こちらは川崎重工業の施工です.

油皆洞(ゆかいどう)橋は八百津町の油皆洞川(木曽川支流)に架かるポニーワーレンピントラス橋です.1954年竣工ですが,1885年頃製造されたイギリス製のものを転用したようです.橋長30.5m,上流側に歩道が架かっています.

のぞみ橋は,御嵩(みたけ)町と八百津町との間の木曽川に架かる橋長91.6mの上路式PC吊床版橋です.2003年11月に新丸山ダムの建設工事車両用の橋として,小和澤(こわざわ)橋に並行して設置されました.現在は歩行者専用となった小和澤橋に代わり,車両はのぞみ橋を通行します.工事終了後に撤去される予定のため,解体性とリサイクル性を考慮して設計・建設されています.2003年度の土木学会田中賞を受賞しています.

旅足(たびそこ)橋は八百津町の国道(酷道だそう)418号の旧道に架かる日本で唯一,世界でも5橋しか存在しない(現存は3橋)貴重な構造の橋です.橋長124.6m,支間長114mの単径間鋼トラス補剛吊橋で,補剛桁中央部の上弦材を無くし,圧縮力を主ケーブルの引張力で吸収する構造となっています.1954年竣工で横河橋梁製作所施工です.2036年の新丸山ダム完成にともなう丸山湖の水面上昇によって水没してしまうとも言われています.

山川橋は川辺町の飛騨川に架かる橋長190mのゲルバー式RCラーメン橋です.川辺ダムの建設に伴い初代山川橋(吊橋)が廃止されたため,1937年2代目として竣工しました.

1983年,上流に国道418号が通る新山川橋(ローゼ橋)が開通しましたが,現在も地元の人々の生活道路として利用されています.土木学会の2021年度選奨土木遺産に認定されました.

境谷(さかいだに)大橋は中津川市と東白川村の境で白川に架かる国道256号の橋です.トピー工業施工のトラスドランガー橋で,橋長は134.7m,2004年の完成です.

白川橋は白川町を流れる飛騨川に架かる吊橋です.1926年に完成した橋長115.8m,支間長74.6mのトレッスル型塔を有する3径間2ヒンジ鋼補剛トラス吊橋で,2006年度土木学会選奨土木遺産,2012年度には国の登録有形文化財の認定を受けています.1978年に床版を木材から鋼デッキプレートとコンクリートの合成床版に,主ケーブルに防錆テープを巻く修繕工事が行われています.1960年,下流側に国道41号を通す飛泉橋が開通してからは歩行者自転車専用になっています.製造・修繕ともに日本橋梁が担当しました.

東濃(2025.8調査)

天ケ橋は多治見市の土岐川に架かる上路ブレーストリブアーチ橋です.1926年竣工,橋長51.2m,支間長48.6mで,赤い塗装が渓谷に映えますが,往時の資料には「当時としては全くモダンな白亜の鉄骨製アーチ橋が完成した」とあるそうです.車両の通行は出来ません.

無際(むさい)橋は多治見市にある虎渓山 永保寺境内の名勝庭園にある太鼓橋で,日本百名橋のひとつです.橋長16.7mの太鼓橋の中でも珍しい形式である亭橋(ていきょう)となっています.亭橋とは,反橋の中央に4本柱吹放に屋根をかけた亭を設けた形式の橋のことになります.当初は屋根のない土橋で,1857年の改築時に野村作十郎棟梁によって付加されたと考えられているようです.

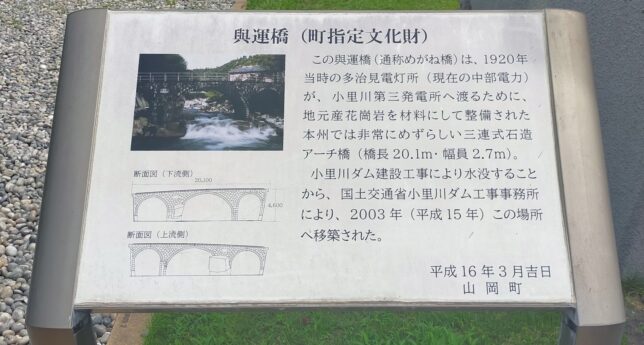

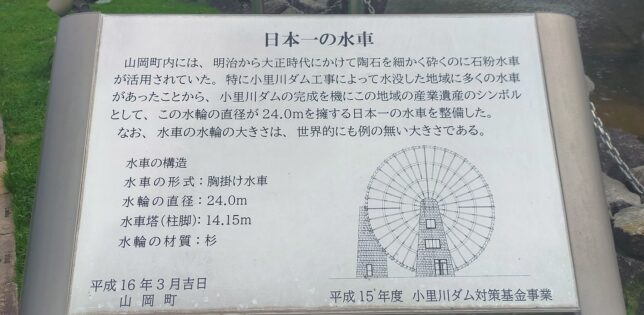

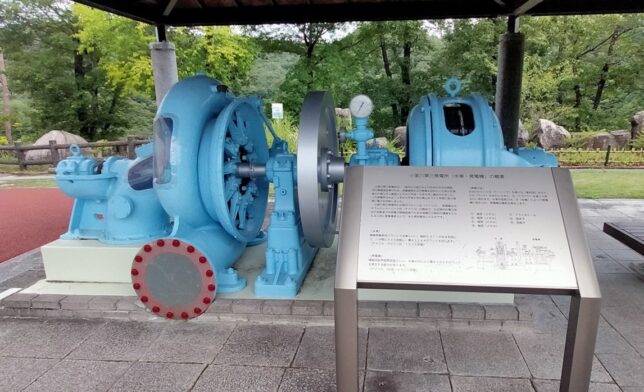

ふれあい橋は,恵那市の道の駅「おばあちゃん市・山岡」と小里川ダムをつなぐ橋長73.7mの吊橋です.橋からは道の駅にある,木造として日本最大級の大きさを誇る水車(直径24m)や小里川ダムを眺めることができます.水車の下には與運(ようん)橋があります.この橋は1920年代当時の多治見電灯所(現在の中部電力)の職員が,小里川第三発電所へ渡るために地元産の花崗岩を利用して造られました.

本州ではとても珍しい三連式石造アーチ橋(長さ20.1m,幅員2.7m)です.小里川ダム建設工事により水没することから,2003年にこの場所に移築されました.

大井ダムは恵那市と中津川市の境,木曽川中流部に1924年に完成した重力式コンクリートダムです.2023年9月に大井ダムならびに大井発電所が土木学会選奨土木遺産に認定されました.直下には1931年竣工の橋長131.5mの東雲(しののめ)橋というガーター橋+鋼ボーストリングトラス橋+鉄筋コンクリート桁橋の混成橋が架けられています.幅が狭く交互離合困難なため,2015年には下流側にバイパス道路とともに橋長349mの東雲大橋が完成しています.

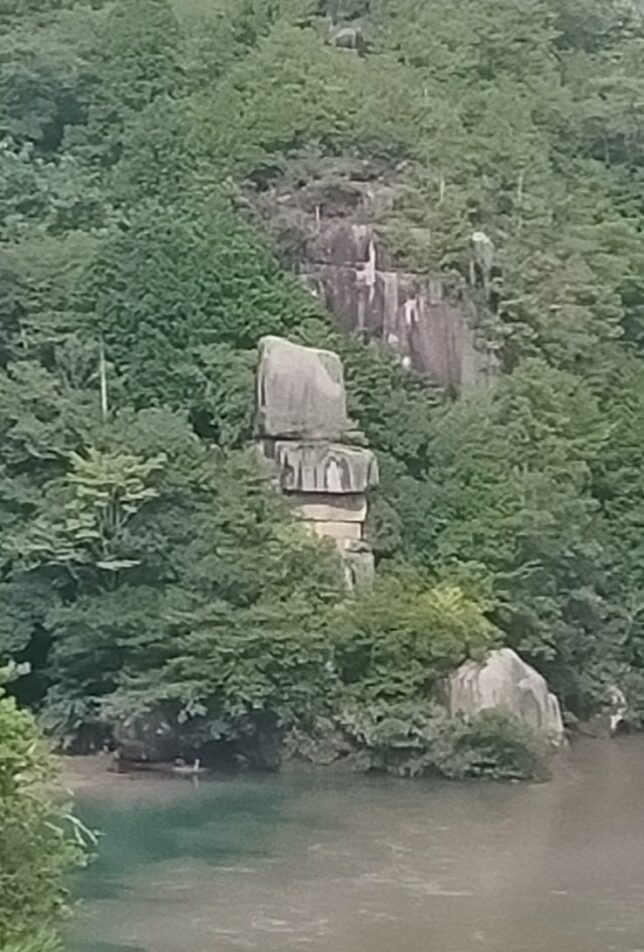

恵那峡(えなきょう)大橋は,中津川市の大井ダムのダム湖にかる橋で,恵那峡県立自然公園内の景勝地である恵那峡にあります.橋長193m,支間長142mの赤色の上路アーチ橋です.1977年に横河橋梁製作所が施工しました.両岸には奇岩・怪石が立ち並びます.

源済(げんさい)橋は中津川市千旦林の木曽川に架かる2ヒンジソリッドリブパイプアーチ橋です.橋長144mの道路橋であると同時に,中津川市西部に水を供給する水道橋で,西部開拓水管橋とも言います.「源済」とは、戦国時代にこの地に実在した武将 吉村源済に由来します.1969年,川崎重工業が施工しました.付知川との合流点には巨石が重なった品の字岩を見ることが出来ます.

美恵(みえ)橋は中津川市苗木の県道410号で木曽川に架かる上路アーチ橋です.

別名「ふんどし橋」と呼ばれ(架橋を呼びかけ自ら褌を6尺から3尺に節約するなどの貯蓄運動をした鈴木三蔵に因む),何度も洪水で流され架替えられてきました.現橋は1986年に完成した川田工業施工の4代目で,橋長212m,支間長150mです.

城山大橋は,中津川市の国道257号で木曽川に架かる3径間上路プラットトラス橋です.橋長398.5m,支間長165mで苗木城の伝説に因み,親柱4ケ所に竜のモニュメントが設置されています.1984年,東京鉄骨橋梁と三菱重工業施工で完成しました.

上地(うえじ)橋梁は,1978年に廃線となった旧北恵那鉄道の橋梁です.上路プレートガーダーで,石積み橋脚が両端は四角柱,山之田川の中は円柱になっています.

木曽川橋梁(北恵那鉄道)は,中津川市の木曽川に架かる旧北恵那線鉄道の橋梁です.ダブルワーレントラスは1886年にイギリスのパテント・シャフトで製造されたもので,東海道本線の橋梁の再利用とされています.1924年開業,1978年廃線となりましたが,現在も当時の姿をとどめていています.400m下流にはリニア中央新幹線 第二木曽川橋梁が建設される予定となっています.

上地橋梁と共に100年以上前に築かれたとは思えない姿から,廃線跡を探訪する人たちから「奇跡の鉄橋」と称されています.

玉蔵(ぎょくぞう)橋は中津川市の県道6号で木曽川に架かる3径間上路ワーレントラス橋です.橋長265m,支間長76m,1966年に宮地鐵工所が施工しました.

廃線となった旧北恵那鉄道の木曽川橋梁に並行して架かっています.

第一木曽川橋梁は,中津川市のJR中央本線 落合川~坂下間に架かる下路曲弦ワーレントラス橋です.上り線(1968年)と下り線(1972年)が別々に架かっています.

村瀬橋は中津川市の落合ダムの上流,木曽川と落合川合流地点に架かる吊橋です.大同電力落合発電所建設の資材を運搬するために架けられた橋長69mの木製トラス補鋼吊橋です.1926年に完成,1980年代に改修され歩行者専用となっています.

橋名は建設当時の大同電力の常務取締役の村瀬末一から取られました.

大正時代に架けられた吊橋は国内に4橋しか現存せず,うち美濃市の美濃橋,白川町の白川橋,村瀬橋の3橋が岐阜県内にあります.

藤山橋は中津川市の付知(つけち)川に架かる歩行者自転車専用の三弦トラス橋です.1980年,栗本鐵工所が施工しました.調査日はつけち夏まつり花火大会開催のため,付近は立入禁止区域でした.

飛騨(2025.8調査)

宮川は高山市内の中心部を南から北に流れる清流で,いくつもの橋が架かっています.富山県に入ると神通(じんずう)川と名を変え日本海に注ぎます.

上流から

飛騨高山のシンボル的存在である赤い橋の中橋.

宮川の川西に住む人が川東の味噌屋へ味噌を買いに渡ったという,味噌買い橋という別名のある筏(いかだ)橋.

1951年竣工の柳橋.

かつてこの周辺に多くの鍛冶職人が住んでいたことが由来で,手長足長像のある鍛冶橋.

2020年7月に完成した新しい橋で,秋の高山祭の屋台のひとつ“行神台”から命名された行神(ぎょうじん)橋.ヒノキの装飾と地面はコルクが使用され夜間はライトアップされます.

江名子川との合流地点に架かる弥生橋.

秋の八幡祭が高山祭として知られる,八幡様の大鳥居と櫻山八幡宮参道に続く宮前橋.

2001年3月完成の8径間の木橋は不動橋.横桁の腐食や床版の浮き,手摺り部のぐらつきが見られるため修繕が計画されています.

宮川緑地公園に近い連合橋.

白線流しで有名な斐太高校に続く万人橋.

飛騨高山の宮川朝市は,日本三大朝市(勝浦朝市:千葉県,輪島朝市:石川県,高山朝市:岐阜県)に数えられる朝市です.毎朝,宮川の東岸,鍛冶橋から弥生橋までの350~700mにかけて白いテントの露店が横一列に並びます.地元で採れた新鮮な野菜や果物,味噌や餅,山菜,漬物,「さるぼぼ」と呼ばれる高山名物の人形や民芸品などが並ぶ観光名所になっています.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)