備前(2015.9,2021.3調査)

月見橋は旭川を跨ぎ,岡山城と岡山後楽園を結ぶ橋で1954年に架けられました.橋長115.2m,支間長67.2mのゲルバートラス橋で,上横構のないポニートラスです.1基の橋脚が後楽園側に寄って建っています.架橋当初から周辺の景観にそぐわないと賛否両論があるようです.

鶴見橋は旭川に架かり,岡山市出石(いずし)町と後楽園を結びます.初代の橋は後楽園を訪れる武士のために1707年に架けられたと言われています.明治に入ると一般に開放され,鶴の姿が見られたことから鶴見橋と呼ばれるようになりました.現在の橋は1930年11月竣工の橋長147.6m,幅員7.5mの桁橋で,2004年には南側に歩道が設けられました.後楽園に調和するよう擬宝珠や灯籠を配し,高欄部も木目模様の塗装が施されています.

岡山市北区にある岡山後楽園は岡山藩2代藩主・池田綱政が家老・津田永忠に命じて造らせた庭園です.1687年に着工し14年の歳月をかけ1700年に完成しました.金沢の兼六園,水戸の偕楽園と共に日本三名園のひとつと称され、国の特別名勝に指定されています.池泉回遊式庭園で,岡山城や周辺の山を借景としています.

岡山城は豊臣秀吉の家臣で豊臣五大老のひとりである宇喜多秀家が築城しました.黒塗りの下見板張りの外観から烏城(うじょう:うはカラスの意味)の別名があります.また,築城時には金箔瓦と鯱が用いられていたことから金烏城とも呼ばれています.1945年6月の戦災で焼失,現在の天守は1966年に再建されたもので,1996年には創建当時の金箔の瓦と鯱も再現されました.

不明(あかずの)門は天守がある本段の入口として防備を高めた大型の城門です.通常の出入りは廊下門の渡り廊下を使用しこの門は普段閉ざされていたことから,この名で呼ばれていたそうです.現在の門は明治維新で取り壊されたものを1966年に鉄筋コンクリート造りで再建したものになります.

月見櫓は池田忠雄が第4代城主であった1620年代の築造で,本丸内に唯一現存する櫓として国の重要文化財に指定されています.構造は一部地下付きの塗籠(ぬりかご)造り本瓦葺2階建てで,城外(北西)側から眺めると2層の望楼型(入母屋造の建物に望楼という物見やぐらを載せた形式),城内(南東)側から眺めると三層の層塔型(1階から最上階まで規則的に積み上げていく形式)となっています.

大原橋は岡山市北区玉柏(たまがし)と牟佐(むさ)を結ぶ県道27号線上の旭川を渡る橋です.橋長432.6m,幅員5.5mで,70mの鋼曲弦トラス1連と39.2m のRCローゼ9連で構成されています.1934年の室戸台風の災害復旧橋梁として1942年に完成しましたが,本来は全て鋼橋で完成させる予定が戦時中の鋼材不足で西側はコンクリートに変更されたと言われています.1971年には北側(上流)に幅員1.75mの歩道橋が増設されました.2019年度の土木学会選奨土木遺産に認定されています.

備中(2015.9,2021.3調査)

田井(たい)橋は高梁(たかはし)市の高梁川に架かる下路ランガートラス橋です.この橋も室戸台風の復興橋梁として1937年に架けられました.橋長114.7m,支間長88.3mはランガー形式の道路橋としては日本最大級です.川が大きく曲がる地点に架かるため,橋脚を設けずに当時としては最大のスパンを飛ばせるこの形式が選ばれました.桜田機械製造所の施工です.方谷(ほうこく)橋(鋼カンチレバーランガー橋:1937年),井倉橋(鋼ソリッドリブ・タイドアーチ橋:1936年)と共に「室戸台風の災害復旧橋梁群」として2010年度 土木学会の選奨土木遺産に選ばれています.

水内(みのち)橋は総社(そうじゃ)市の高梁川に架かる橋長180m,主径間72mの3径間ゲルバートラス橋です.高梁川の災害復旧橋梁では最大の橋長を持つ橋で,桜田機械製造所が施工,1938年に完成しました.塗装が剥げて以前の黄色が見えている箇所があります.

霞橋側道橋(旧霞橋)は高梁川に架かり倉敷市東西を結びます.現在は1968年に下流側に架けられた新橋の人道橋として利用されています.7連の曲弦ワーレントラスと6 連の単純鋼板桁で構成される橋長616.7mの美しい橋は,増田淳の設計によるものです.1928年竣工,日本橋梁が施工しました.地元では正式名称の「霞橋側道橋」ではなく,愛着をもって「旧霞橋」や「古い方の霞橋」と呼んでいるそうです.

高梁川橋は,倉敷市酒津の山陽自動車道 倉敷IC~玉式IC間に架かる上路連続ワーレントラス橋です.橋長411.2m,三井造船,石川島播磨重工業の施工です.

川辺橋は高梁川に架かり総社市と倉敷市真備町を結ぶ橋長458.5m,主径間50.7mの3径間単純ポニーワーレントラス橋です.播磨造船所が製作し 1933年の完成です.現在は自動車の大型化や交通量の増加により上流側に自動車用の新川辺橋が架けられてからは,歩行者・自転車専用の橋として利用されています.

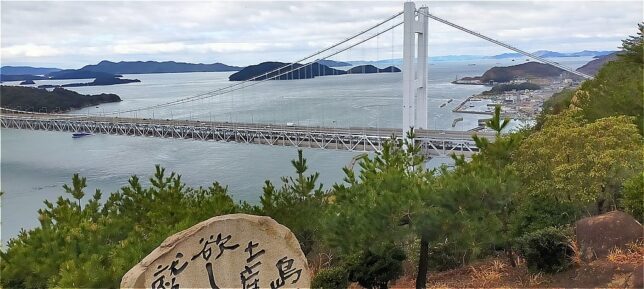

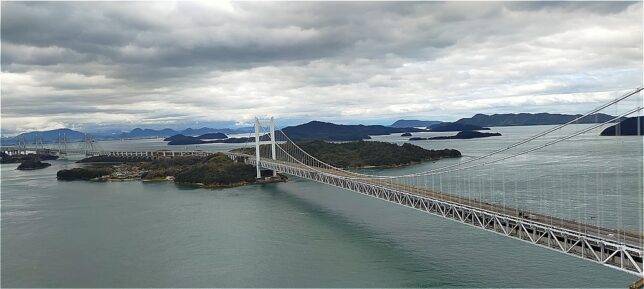

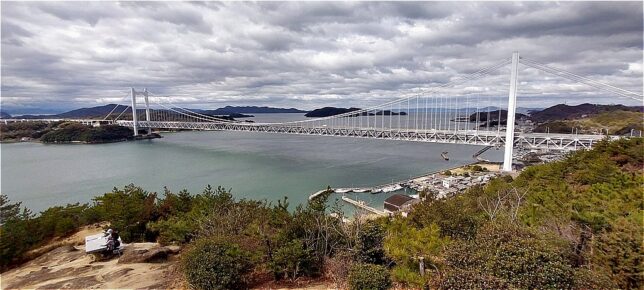

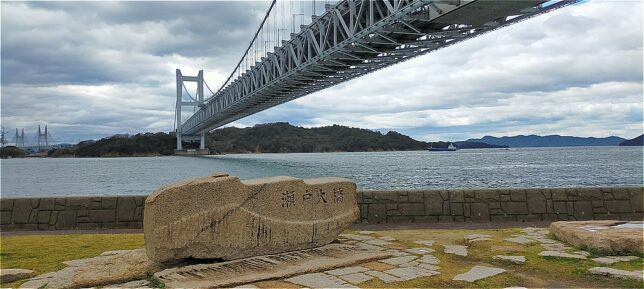

本州の岡山県倉敷市と四国の香川県坂出市を結ぶ橋の総称が瀬戸大橋で,その本州側の最初の橋が下津井(倉敷市)と櫃石島(ひついしじま:坂出市)間に架かる下津井(しもつい)瀬戸大橋です.全長1,447m,支間長940mの道路・鉄道併用の吊橋で,橋は2層となっており,上層が4車線の瀬戸中央自動車道,下層が本四備讃線鉄道(瀬戸大橋線)です.本橋の中間地点が県境となっています.本州側のケーブル定着部は,瀬戸内海国立公園の景観に影響を与えないようにトンネルアンカレイジを採用しています.地形との関連から側径間を吊らないこととし,桁端部での角折れを小さくするために側径間に補剛桁を張り出した,世界初の張出径間付単径間補剛トラス吊橋です.1988年4月10日の開通です.

倉敷美観地区は江戸時代から残る白壁の蔵屋敷と洋風建築,なまこ壁,柳並木などが調和した美しい町並みを倉敷川沿いに楽しむことができます.

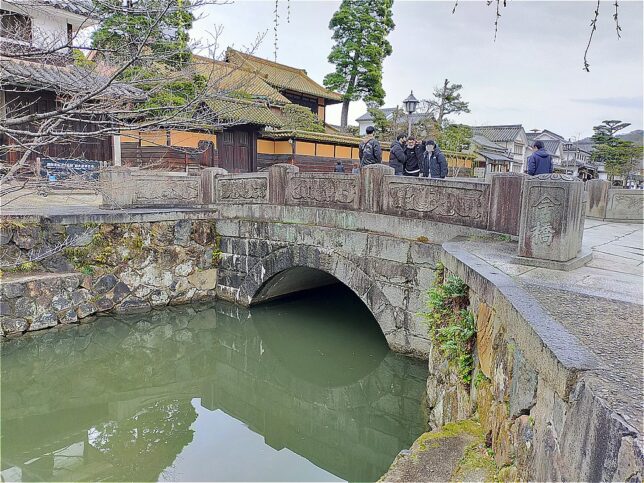

倉敷川には3つの橋が架かっており,一番上流のものは今橋と呼ばれ大原美術館から有隣荘・大原本邸(旧大原家住宅)へ架けられています.石橋に見えますが鉄筋コンクリートの上に御影石を積んで仕上げた橋です.1926年,皇太子(後の昭和天皇)の岡山県行啓に合わせ,既存の石橋(現在の高砂橋)を下流に移築した上,急遽架替えられたものです.石柱には天皇家を象徴する菊の彫刻と高欄には児島虎次郎(大原美術館の礎となるコレクションを集めた洋画家)による龍の彫刻が施されています.

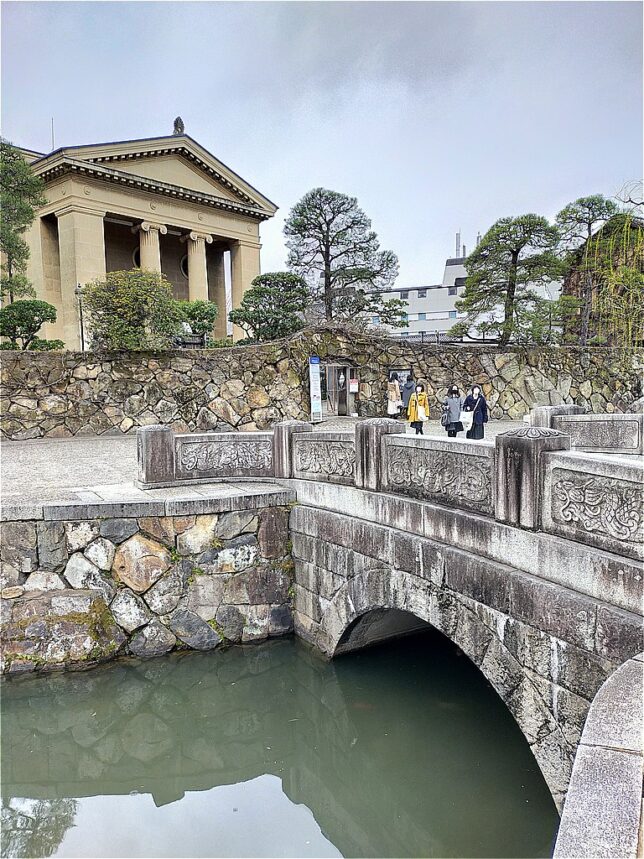

大原美術館は日本初の私立西洋近代美術館です.倉敷紡績の大原孫三郎(おおはらまごさぶろう)の創設でギリシア神殿風の外観が特徴です.

中橋は倉敷考古館と倉敷館を結ぶ石橋です.1877年に架替えられ,舟が橋の下を往来できるように緩やかな太鼓橋となっています.白いモダンな洋風建築物は倉敷館で,1917年に倉敷町の役場として造られ登録有形文化財に指定されています.現在,観光案内書兼無料休憩所として開放されています.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)