東部(2013.8,2024.3調査)

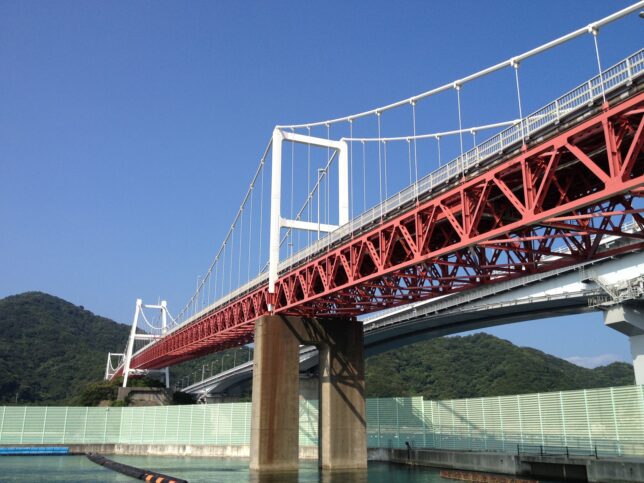

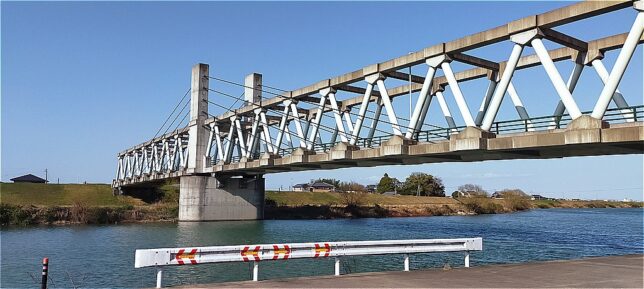

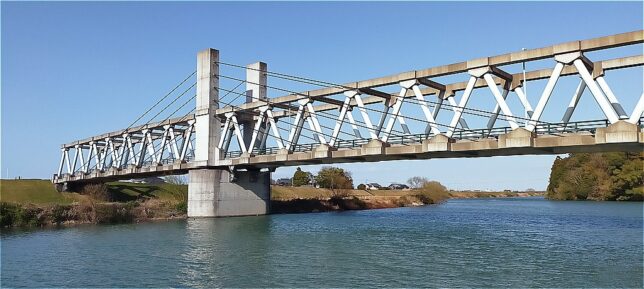

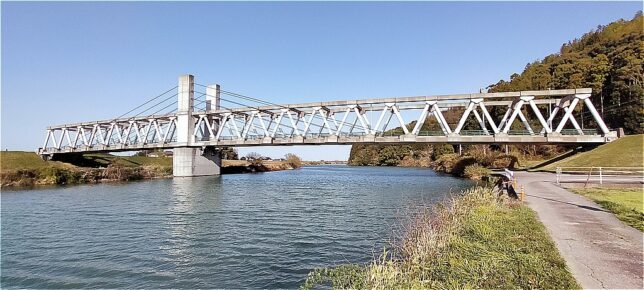

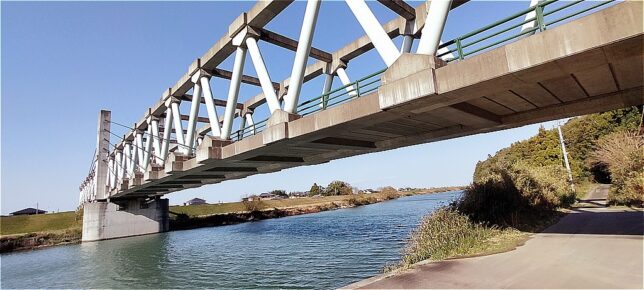

小鳴門(こなると)橋は小鳴門海峡に架かり大毛島と四国本土を結んでいます.橋長441.4m,支間長160mで主塔が3本の4径間連続2ヒンジ式補剛トラス吊橋という珍しい形式です.中央の主塔は海峡中の鍋島に設けられ,横から見るとAの形をしており橋軸方向の動きを止めています.側塔のスプレーサドル部が間近に見ることができます.1961年7月の完成で,本州と四国を結ぶ本州四国連絡橋の実現性が疑問視されていた時代に神戸・鳴門ルートの実現をアピールする形となりました.開通式には,本四架橋や神戸市のまちづくりに尽力したことで有名な原口忠次郎(当時の神戸市長)も訪れています.

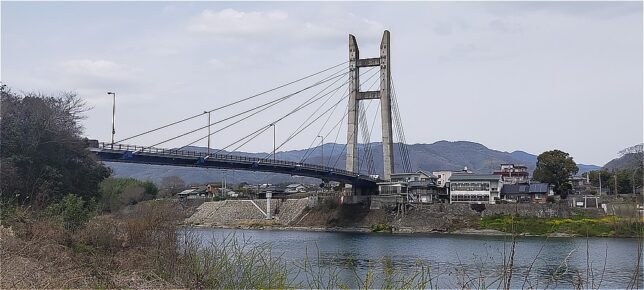

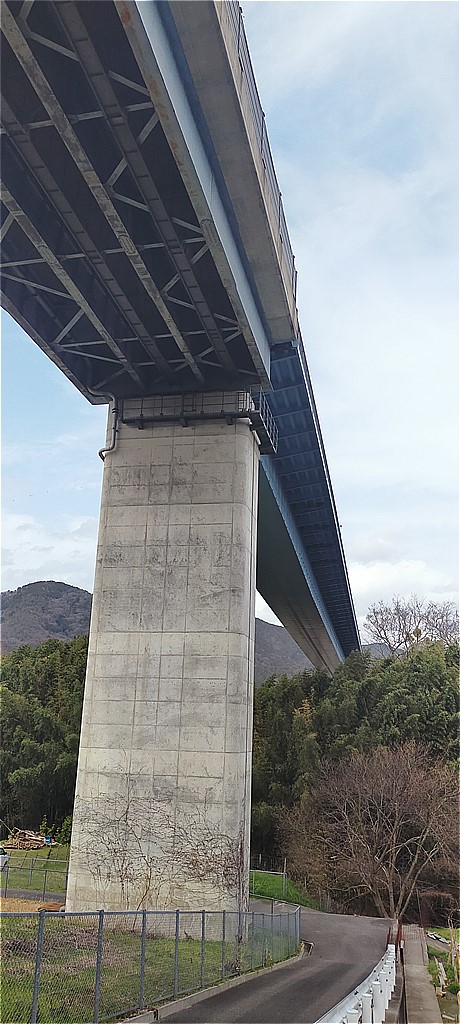

小鳴門大橋は小鳴門海峡に架かる橋長531.3m,幅員24.5m(4車線と両側に歩道),支間長280m,主塔の高さ59mの斜張橋です.1998年2月の開通で高島と四国本土を結びます.小鳴門海峡はワカメ養殖が盛んな地域で作業船が多く行き来しています.

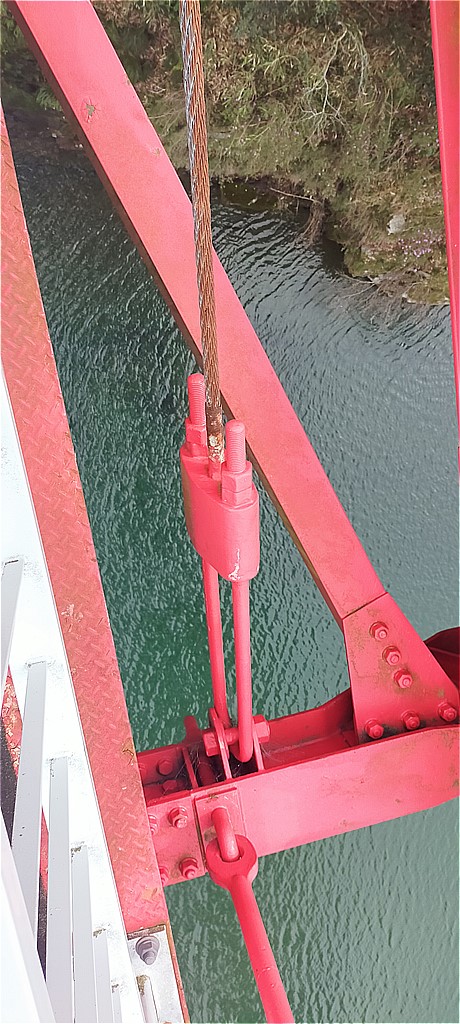

大鳴門(おおなると)橋は鳴門海峡の最狭部に架かり,兵庫県の淡路島と鳴門市を結ぶ全長1,629m,支間長876m,主塔の高さは144.3mの長大な吊橋です.1985年6月の開通で上下2層式となっており,上部は片側3車線の道路(計6車線の内,現在は中央4車線を使用),下部は将来的に鉄道を通すことを想定した構造となっています.鳴門海峡は日本三大潮流の一つであり,橋脚は渦潮(うずしお)に影響を及ぼさないように多柱基礎工法とよばれる特殊な工法が採用されています.下部の橋桁内に設けられた全長450mの遊歩道「渦の道」からは45m下の渦潮や網構造フェンスで潮風を体感することが出来ます.本州四国連絡橋の本格的なスタートの橋梁です.大学院生の時に見学に行きました.1985年度土木学会田中賞を受賞しています.ハンガーロープの定着部の防食対策を行っています.

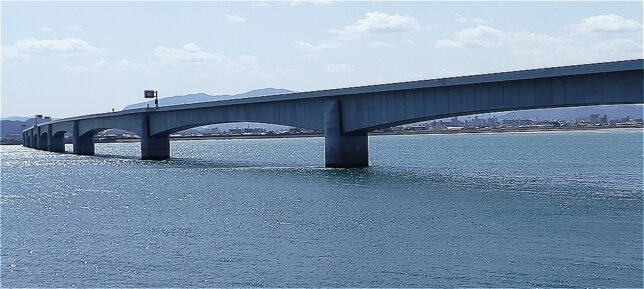

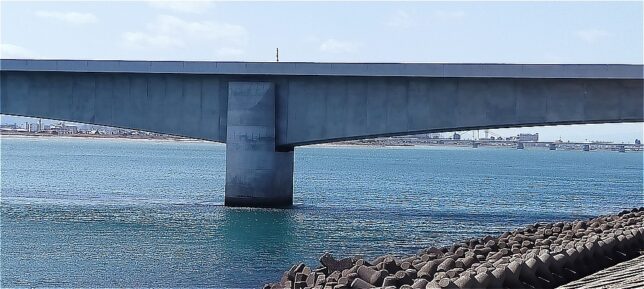

吉野川サンライズ大橋は徳島市の吉野川河口に架かる徳島南部自動車道の橋長1,696.5mのPC15径間連続箱桁橋です.橋梁形式を決定するにあたり,河口周辺が広大な干潟が広がり多種多様な生物が生息していること,鳥類の飛翔阻害とならないものを検討しました.結果,川底を掘る浚渫(しゅんせつ)規模が比較的小さいPC橋を採用,吊橋や鋼橋などと比べると橋脚が多くなるため,施工方法を工夫するなどして支間長をPC橋としては異例の1スパン130mとしています.

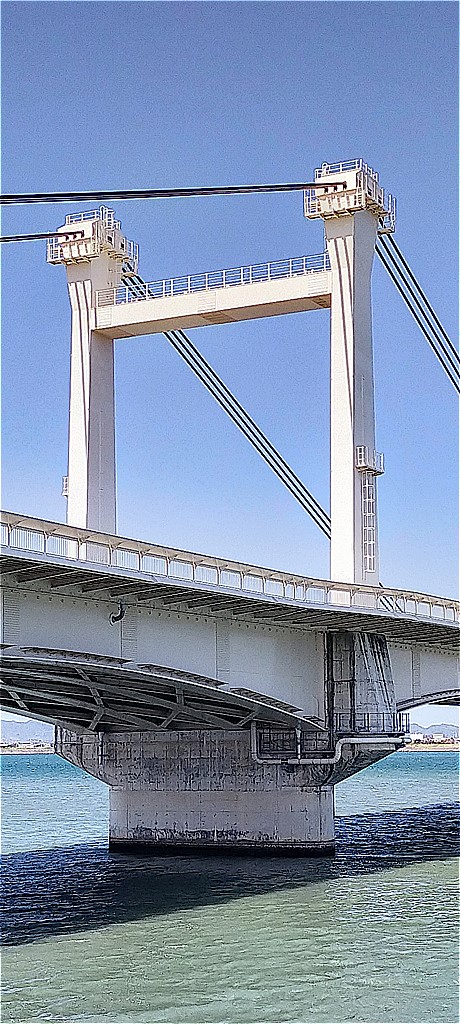

阿波しらさぎ大橋は吉野川の河口から約1.8 km上流に架かり,徳島市住吉(右岸)と同市川内町(左岸)を結ぶ橋長1,291 mの橋です.流れのある一般河川部は連続ラーメン鈑桁橋,干潟部は斜張橋形式とケーブルトラス形式を組み合わせた世界初の形式で,県の鳥であるシラサギ(イグレット)が,干潟から飛び立とうしている姿からケーブルイグレット構造と名付けられました.2012年度の土木学会田中賞を受賞しています.

末広大橋は徳島市を流れる新町川(徳島港)に架かる三径間連続鋼斜張橋で,南末広町と昭和町を結んでいます.2本の主塔は紅白の昼間障害標識の色に塗装されています.高欄部分に取り付けられたフラップは耐風対策であり,国内初の耐風構造がなされています.橋長470m,支間長250mは1975年の完成当時,国内最大の斜張橋で,日本各地から多くの見物者が訪れたそうです.川崎重工業と日本鋼管の施工です.

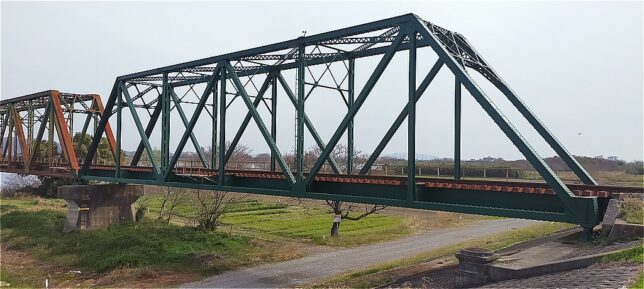

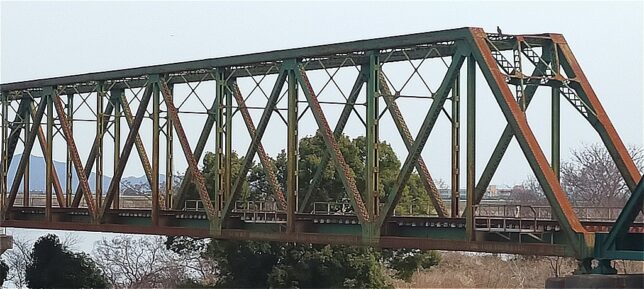

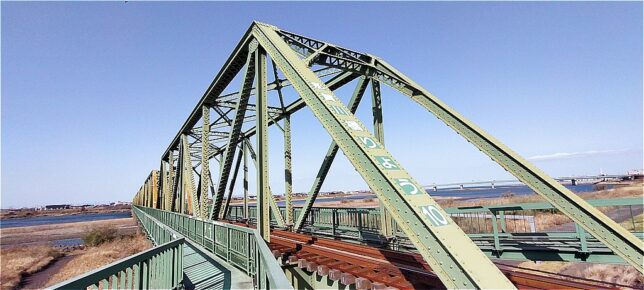

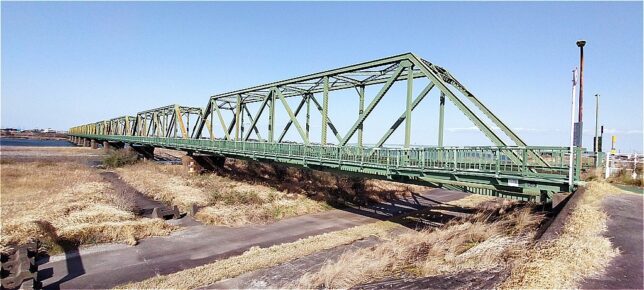

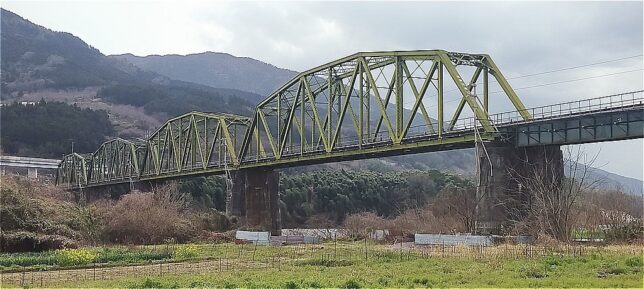

吉野川橋梁(JR高徳線)は吉野川下流部に架かる鉄道橋です.JR四国 高徳線の佐古~吉成間に位置する橋長949.2mの3径間連続トラス橋で,1935年の竣工当時は全国の鉄橋のベスト3に入る長大鉄橋でした.連続トラスとしては日本初であり,両端が46.02mの単径間下路式単純ワーレントラス,中央部は長さ214.2mの3径間連続の下路式ワーレントラスが4連,合計14径間のトラス橋です.

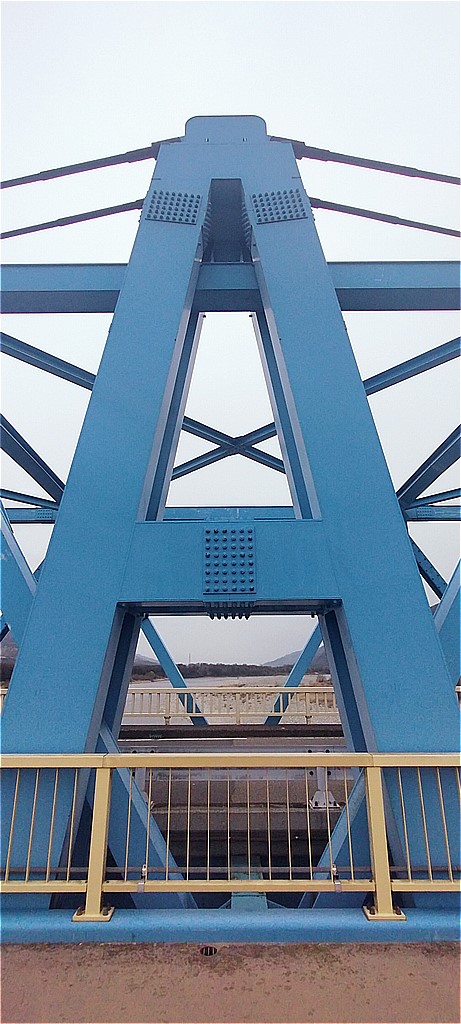

四国三郎橋は徳島市の吉野川に架かり応神町と不動東町を結ぶ全長910.5mの橋です.青色の鋼床版箱桁橋と高さ37mの白いA型の主塔が特徴的な斜張橋で構成されています.付近は漕艇会場として利用するために支間長160mを確保しています.1998年竣工.四国三郎とは,坂東太郎(利根川),筑紫次郎(筑後川)と並び日本三大暴れ川に数えられる吉野川の通称です.

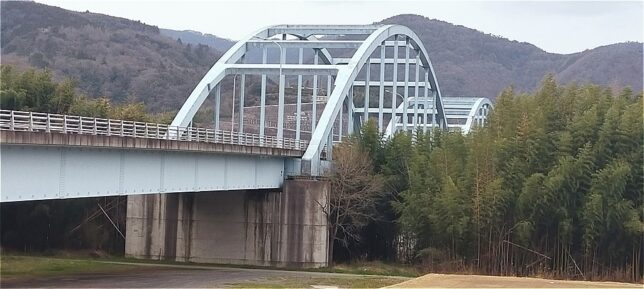

西条大橋は吉野川に架かり吉野川市鴨島町と阿波市吉野町を結んでいます.2004年完成の下路式鋼ローゼ橋と連続鋼桁橋で橋長734m,支間長131.8mです.

阿波中央橋は吉野川市鴨島町と阿波市吉野町を結ぶ曲弦ワーレン単純トラス橋です.1径間長62.2mが13連も連なる全長820.6m,1953年に戦後初めて架けられた長大橋になります.親柱には彫刻家イサム・ノグチがデザインした男の子と女の子の石像が設置されています.

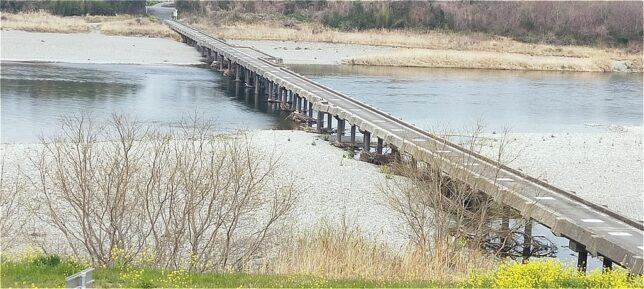

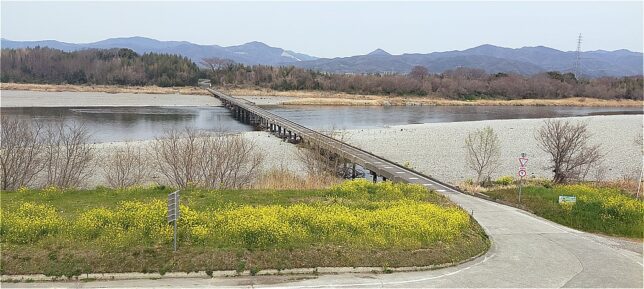

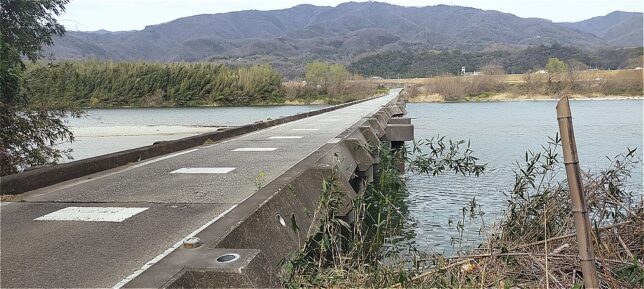

川島橋は吉野川市の日本最大の川中島(中州)である善入寺島に架かる潜水橋です.1963年完成のPC桁橋で橋長は285mです.潜水(沈下)橋に欄干は無く,水面から高くない位置に架けられており,増水時には水没して流失を防ぐ仕組みになっています.幅員は3mで,自動車や自転車,歩行者は道を譲りあって渡っています.

学島(がくしま)橋も善入寺島に架かる6つの潜水(沈下)橋の内の一つです.橋長362mのRC床版橋で1955年の完成です.

阿波麻植(あわおえ)大橋は吉野川に架かり,阿波市市場と吉野川市川島町を結ぶ連続直弦ワーレントラス橋です.1979年完成で橋長は1,084m,吉野川に架かるリベット工法を採用した最後の橋です.2009年には両側にあった通路を下流側に歩道として改修しています.

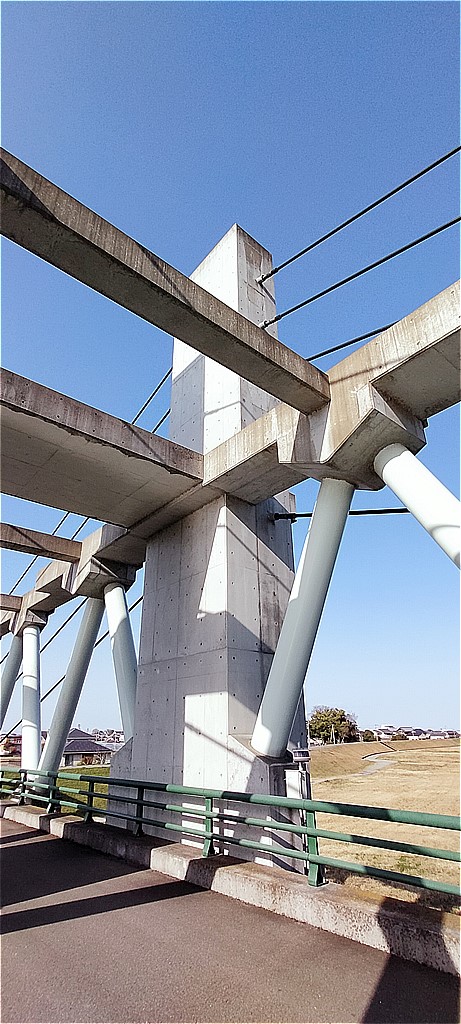

岩津(いわづ)橋は吉野川に架かる橋で吉野川市山川町と阿波市阿波町を結んでいます.左岸にコンクリートの主塔を持つ橋長175m,支間長174mの片持ち式鋼床版箱桁の斜張橋で,1993年の完成前は初代と2代の2本の吊橋が並んで架けられていました.

南部(2024.3調査)

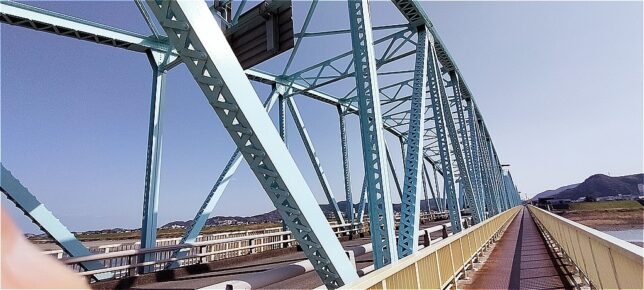

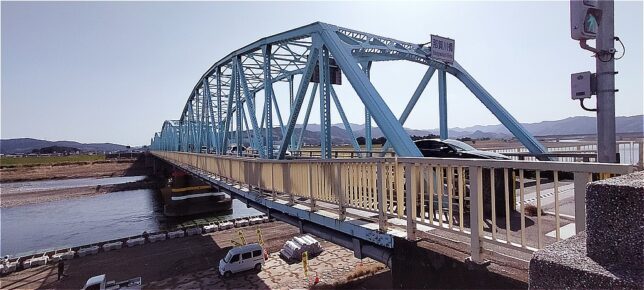

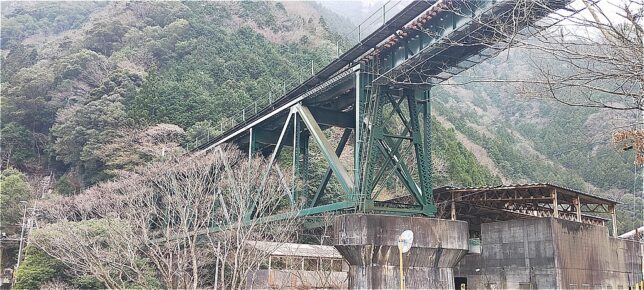

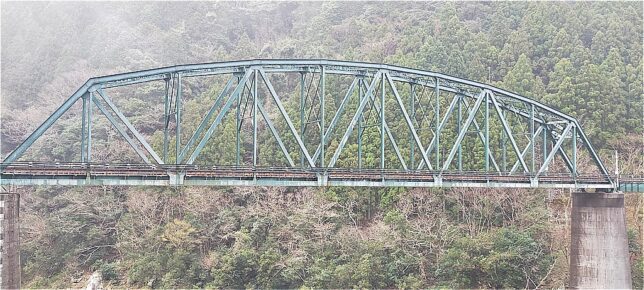

那賀川橋梁は1936年に架設された鉄道橋です.JR牟岐線 阿波中島~阿南間の那賀川に架かる橋長470.65mの10連続直弦ワーレントラス橋で1974年に橋の両側に歩道橋が追加されました.トラス部材には1945年7月に起きた空襲による弾痕が複数残っています.汽車製造が施工しました.

大京原(だいきょうばら)橋は阿南市の那賀川に架かる3径間連続直弦ワーレントラス2連で橋長391mです.1974年の完成です.

那賀川橋は阿南市の那賀川に架かる橋で,左岸側は1928年完成の4径間の曲弦ワーレントラス橋,右岸側のRCT桁橋は1942年の河川改修工事によりトラス橋に継ぎ足されたもので,橋長は337mになりました.徳島市にある吉野川橋と同じ増田淳が設計,吉野川橋より数か月早く完成しています.部材の組み方や太さ,曲弦の傾斜角はほぼ同じであり,共通した規格が用いられたようです.

会下(えげ)橋は阿南市の桑野川に架かる2径間連続鋼・コンクリート複合トラス構造エクストラドーズド橋です.橋長130m.斜材を鋼管で構成しており,格点部に工夫があります.温度変化や地震時には桁と一緒に主塔が動く構造になっています.オリエンタル白石の施工で2012年に竣工しました.

西部(2013.8,2021.3,2022.11,2024.3調査)

穴吹橋は1928年に完成した吊橋型のトラス橋でした.増田淳の設計です.戦前吉野川三大名橋とされ親しまれましたが,1993年に撤去されています.歴史的遺産として保存されているこのモニュメントから往時を偲ぶことが出来ます.

脇町橋は美馬市を流れる吉野川に架かる橋長207mの潜水(沈下)橋です.1961年の架橋で,現在の橋は2004年豪雨で流失後の2006年に再建されたものです.脇町と穴吹を結び,人気観光地である「うだつの町並み」が近くにあります.

脇町うだつの町並み

美馬市の脇町には江戸時代半ばから,阿波特産の阿波藍(あわあい)と繭糸業で栄えた大商人の商家が南町筋に建ち並びます.本瓦葺き,大壁造り,白漆喰塗りの家が軒を連ね,卯建(うだつ)や縦に格子状に開口部を設けた虫籠窓(むしこまど),格子造り(こうしづくり),水平に吊り上げて開閉する蔀戸(しとみど)など旧家ならではの建築が随所に残されており,1988年に国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています.

卯建(うだつ)とは隣家との境に2階の壁面から突き出してつくられた袖壁のことで,隣家の屋根との区切りや防火の役目と装飾を兼ねたものになります.富裕の家でなければうだつを上げられなかったことから,「出世ができない,身分がぱっとしない」ことが「うだつが上がらない」という言葉を生んだようです.ちなみにここ美馬市脇町はうだつが上がった町並みであるため,「うだつが上がらない」という言葉は耳にしないそうです.

美馬(みま)橋は美馬市とつるぎ町を結ぶ道路橋です.上路式ワーレントラス橋と中央部が径間長62.16mの3連ランガートラス橋で橋長は417.7mです.1949年に児童10人が渡し舟で遭難するという事故が架橋のきっかけとなり,1958年に完成しました.

東三好橋は東みよし町中庄と三好市三野町をつなぐ橋長374mの鋼ワーレントラス橋です.1970年の完成当時は,2径間連続のトラス橋と3径間連続のトラス橋の構成で,弦材を継ぎ目に取り付け5径間連続に見せていました.2006年に上流側に歩道を設置する際,新たにA型の主塔を建てトラスの主構をPCケーブルで補強,5径間連続トラス橋に改修されています.

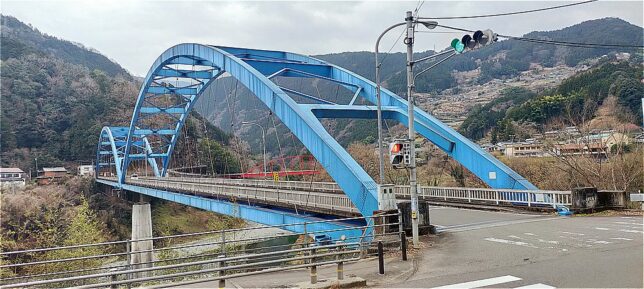

角の浦(すみのうら)大橋は吉野川を跨ぐ淡い水色2連のローゼ橋と連続鋼箱桁橋で,橋長は445mです.

この場所には1965年に架けられた角の浦潜水橋があり,地域住民の生活道として親しまれていましたが,2004年に現在の橋に架け替えられ,橋の名前は残りました.

美濃田大橋は三好市井川町と東みよし町昼間を結ぶ2ヒンジ補鋼トラス吊橋です.橋長184.2m,幅員7mで吉野川に架かる吊橋では自動車が通行できる唯一の橋になります.1959年の完成で,後に両側に歩道が整備されています.コンクリートの主塔から斜めに延びるワイヤーロープはJR徳島線の踏切と国道192号線を跨ぐ形で設置されています.松尾橋梁が施工しました.

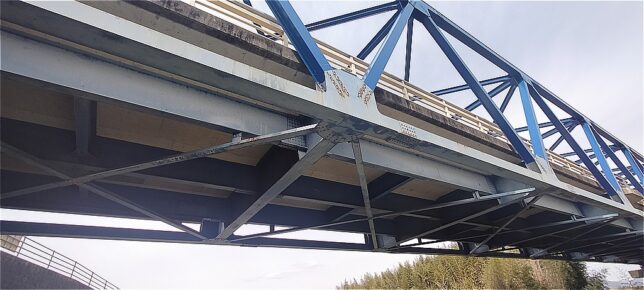

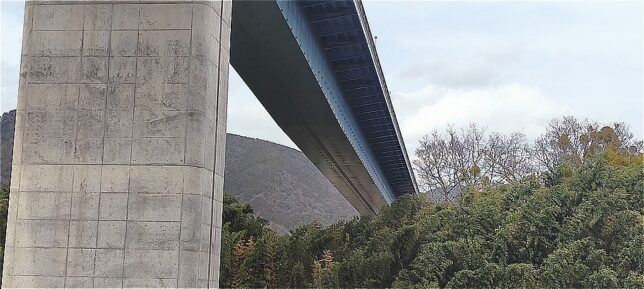

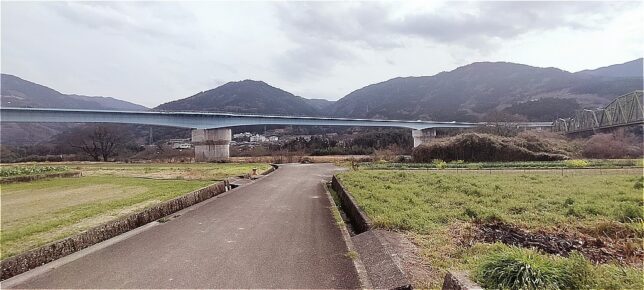

吉野川橋(徳島自動車道)は徳島自動車道の吉野川SAと井川池田ICの間に位置し,ゆるくS字状にカーブしながら吉野川を跨ぐ橋長853m,支間長190mの鋼桁橋です.上流側にはJR土讃線 吉野川橋梁が架かっています.

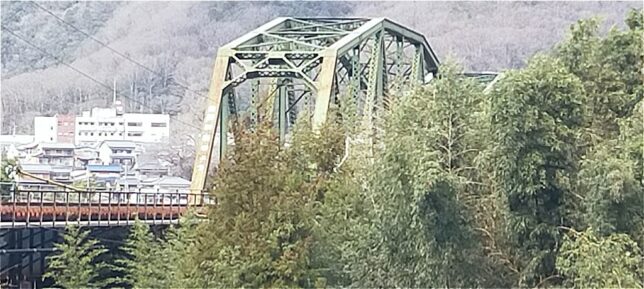

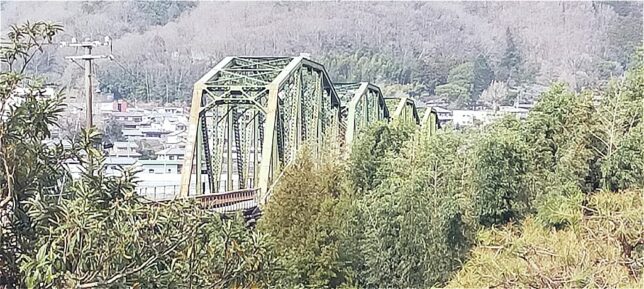

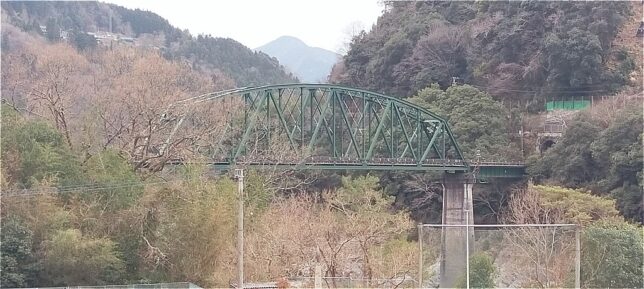

吉野川橋梁(JR土讃線)はJR土讃線開通のため,1929年に吉野川に最初に架かった鉄道橋です.箸蔵~佃間に位置します.1径間63.43mの単純曲弦ワーレントラス4連,両岸の鋼桁橋をあわせて橋長は571.2mです.同じくJR土讃線の第1吉野川橋梁と第2吉野川橋梁が1935年,JR高徳線の吉野川橋梁が1934年にそれぞれ完成しています.

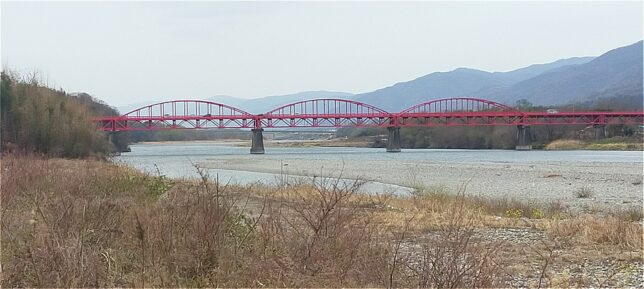

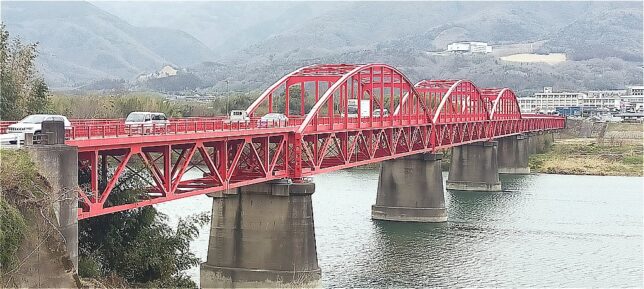

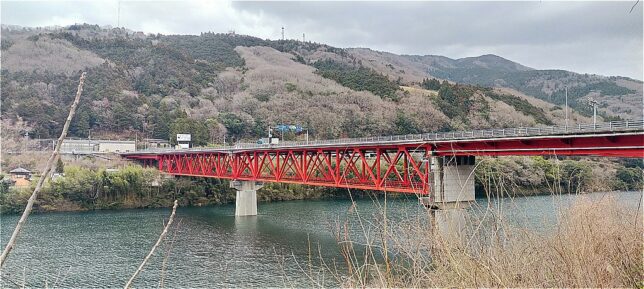

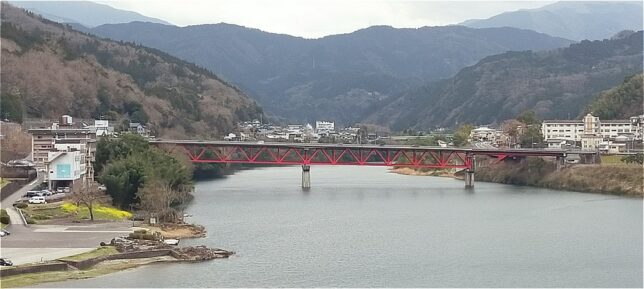

三好大橋は三好市の吉野川に架かる朱色が鮮やかな4径間のゲルバーワーレントラス橋です.ゲルバー形式は安定性の面から奇数径間が多いですが,同橋は珍しい偶数径間となっています.後から上流側に幅2mの歩道橋が設置されました.橋長236.4m,支間長64.2mで1958年の完成です.

敷之上(しきのうえ)橋は三好市の吉野川に築かれた池田ダム建設に関連して架けられた歩行者専用の吊橋です.橋長195m,幅員1.7mで,湖面からの高さは約37mあり床が全面グレーチング製のためスリル満点です.

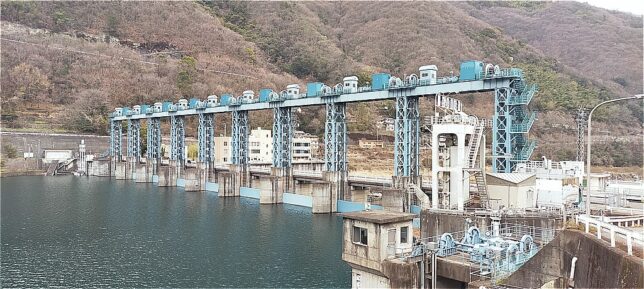

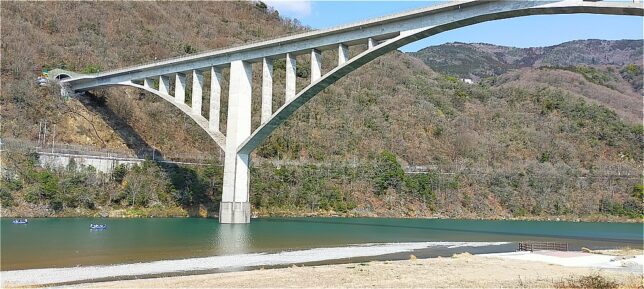

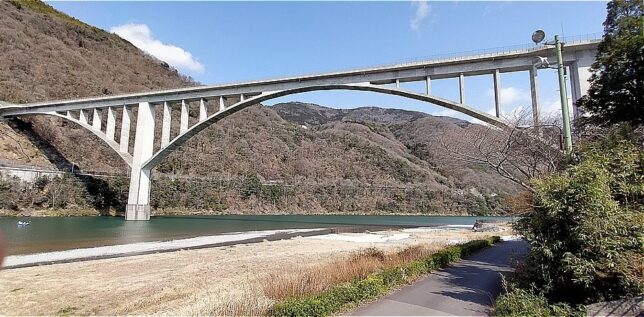

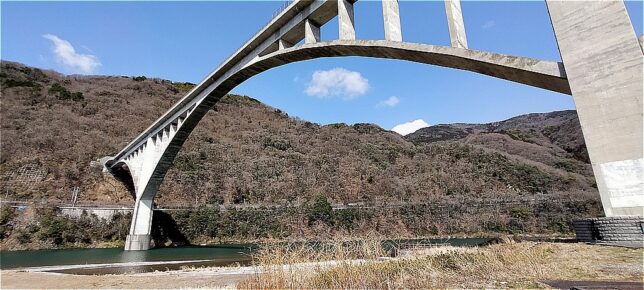

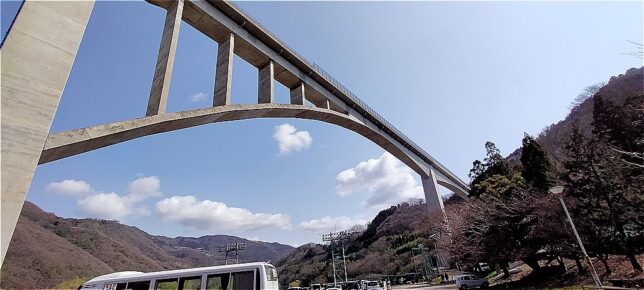

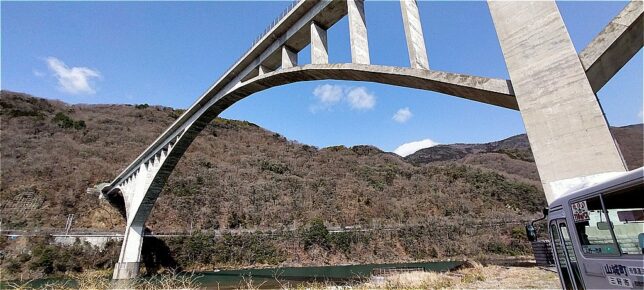

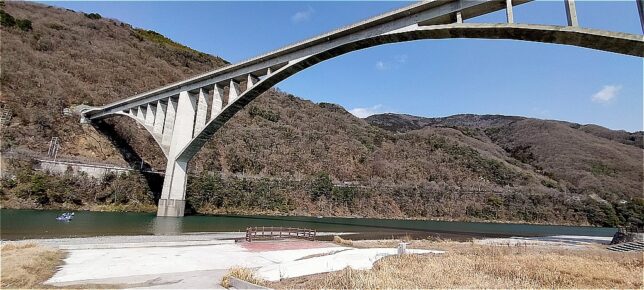

池田へそっ湖大橋は三好市池田町の池田ダム湖に架かる徳島自動車道上の5径間連続バランスドコンクリートアーチ橋です.橋長705mでランガー形式のPC橋としては国内最大級で,四国のへそ・池田町のランドマークとなっています.1999年度土木学会田中賞,土木学会デザイン賞2002優秀賞を受賞しています.

池田大橋は吉野川の池田ダム湖上に架かる道路橋です.国道32号と192号が重複している区間から,左岸側で2路線が分岐する位置に架設しているため,取り付け道路に四国初のトランペット型インターチェンジが採用されています.そのため鋼トラス,鋼桁橋,PC桁橋と多くの形式が採用されています.1976年竣工です.

三好橋は吉野川架橋の内で最初に完成した橋であり,1927年の完成当時は増田淳が設計した吊橋でした.1987年に老朽化によるケーブル破断が見つかり,検討の結果,構造を吊橋から上路式アーチ橋へ補強されています.取り外されたメインケーブルの一部は記念碑として設置されています.橋長244m.

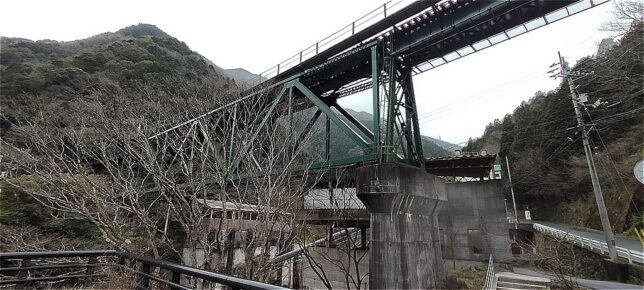

第1吉野川橋梁(JR土讃線)は土讃線の三縄~祖谷口間に架けられた鉄道橋で,橋長173.5mの下路式曲弦ワーレントラスと鋼桁橋です.架設工法は当時最新のケーブルクレーン直吊り工法が採用され,この工法は現在でも使用されています.さらに上流には第2吉野川橋梁が架かります.

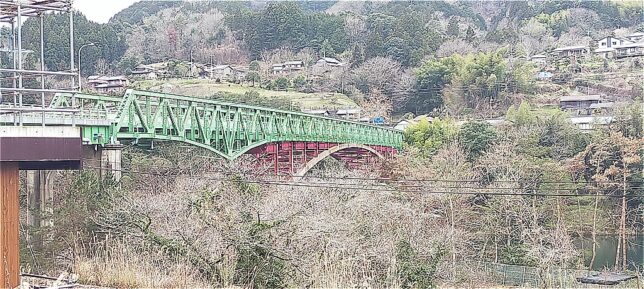

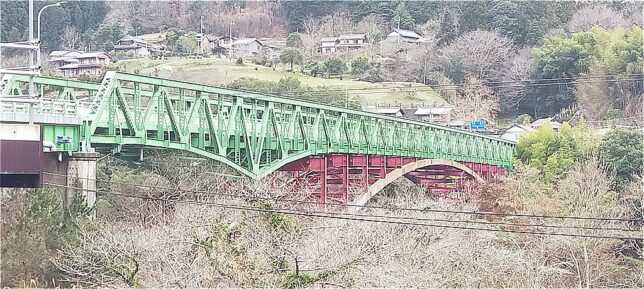

祖谷口(いやぐち)橋は三好市の吉野川と祖谷川が合流する地点に架かる,橋長230mの2連のニールセンローゼ橋です.1973年の完成で,祖谷と池田方面を結び大型車の通行が可能になりました.石川島播磨重工業と川崎重工業の施工です.

奥に見える赤いランガー橋は祖谷川に架かる川崎橋です.

国政(くにまさ)橋は三好市の吉野川に架かる歩行者専用の吊橋です.1976年完成で,橋長100m,幅員1.9mです.主塔から斜吊りケーブルを配置しており,斜張吊橋です.橋名は三好市山城町国政より取られました.橋から絶景の小歩危(こぼけ)渓谷を眺めることができます.

吉野川に沿って南下する土讃線は第一吉野川橋梁と第二吉野川橋梁の間で支流である白川を渡ります.その地点,阿波川口~小歩危間に架かる白川橋梁は1935年の完成です.上路式ワーレントラスやコンクリート橋脚上のトレッスルは他の土讃線橋梁には見られない構造です.橋長116.19m,中央部の上路式ワーレントラス橋は46.8m,トラスは直弦ですが軌道はR=300mでカーブしています.

赤川橋は三好市の吉野川に架かる橋長109m,幅員1.9mの歩行者専用の吊橋です.初代橋は林業で財を成し山林王と呼ばれた赤川庄八が1921年に架けたものです.現在の橋は1975年に庄八の孫である庄市が架けた2代目となります.橋のたもとには庄八の銅像と功績を讃える石碑が建っています.

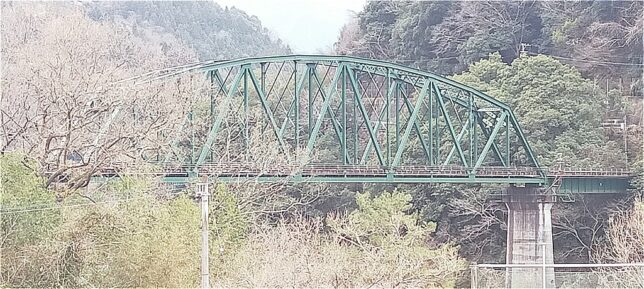

第2吉野川橋梁(JR土讃線)は土讃線 大歩危(おおぼけ)~小歩危(こぼけ)間に架かる1935年完成の鉄道橋です.橋長249mで下路式曲弦ワーレントラスと鋼鈑桁の組み合わせは,先の吉野川橋梁,第1吉野川橋梁と同じです.架設機材の多くを第1吉野川橋梁で使ったものを再利用し,架設日数も同橋梁での経験が生かされて短縮されたそうです.ジオラマ化した150分の1スケールモデルが発売されるほどの鉄道景勝地となっています.

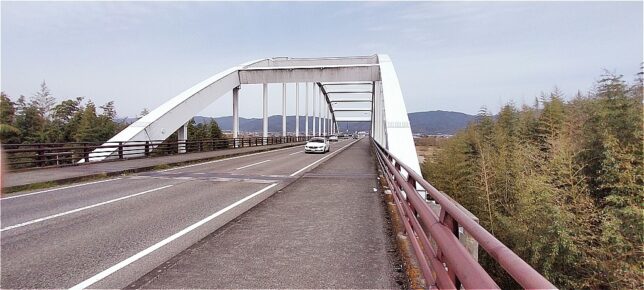

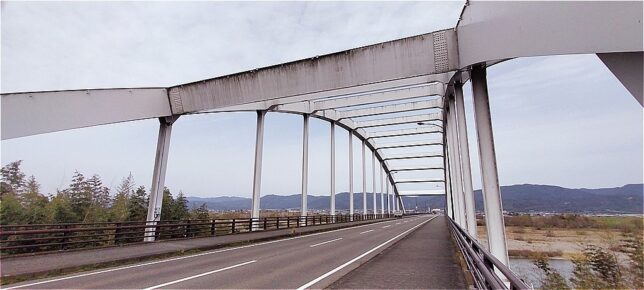

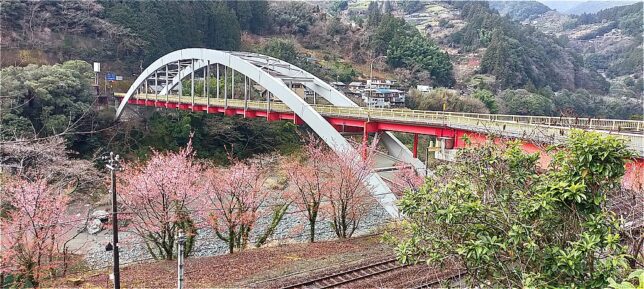

大歩危(おおぼけ)橋は三好市の吉野川とJR土讃線を跨ぐ橋長165m,支間長126mの道路橋です.左右非対称の白い中路式アーチ橋に赤い桁がよく映えます.1973年の完成でアルス製作所が施工しました.

大歩危小歩危(おおぼけこぼけ)は2億年の年月をかけ吉野川の激流がつくった約8kmにわたる溪谷です.大歩危の下流約3kmが小歩危と呼ばれ,地名の由来は断崖を意味する古語「ほき(ほけ)」からと,「大股で歩くと危ないから大歩危」,「小股で歩いても危ないから小歩危」という説があります.大歩危は間近に見える美しい岩石やV字谷の様子から日本列島の成り立ちがわかる全国的にも貴重な場所として,2014年に国指定の天然記念物,2015年には国指定の名勝に,2018年は小歩危が追加され大歩危小歩危で国の名勝に指定されています.

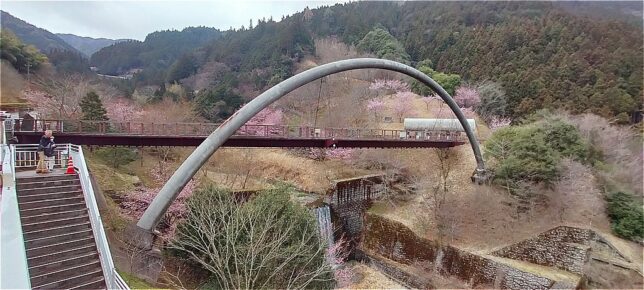

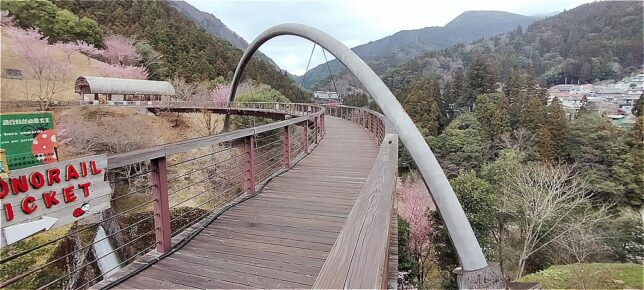

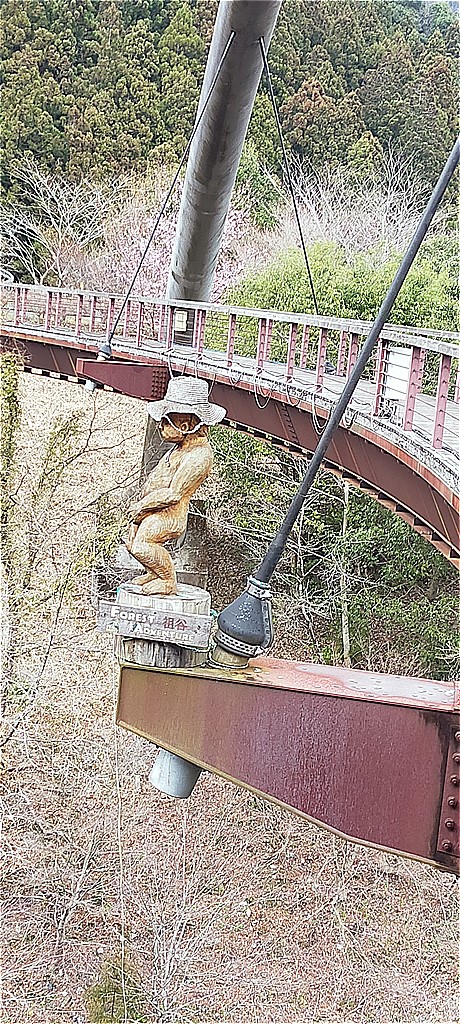

祖谷ロマン橋は三好市の祖谷ふれあい公園内にあり戸ノ谷川に架かる人道橋です.橋長82m,高さ25mの単元アーチ橋で橋の中央には小便小僧が設置されています.2001年の完成で,厚みのある床版に対して幅が狭く,風によって揺れやすい構造となっているため,下面には風による振動を抑制する板が付設されています.

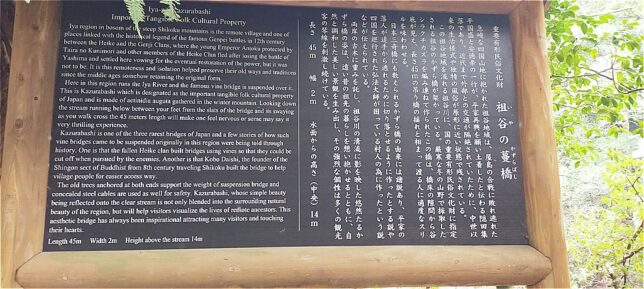

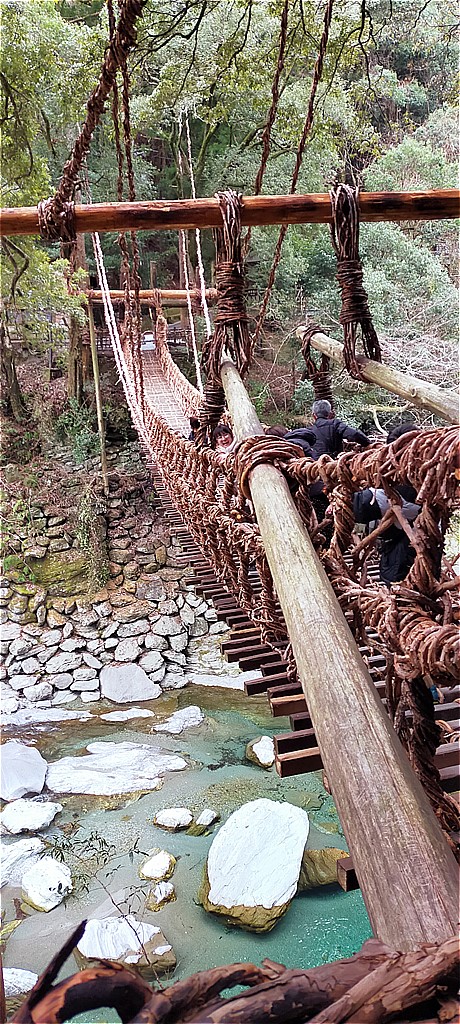

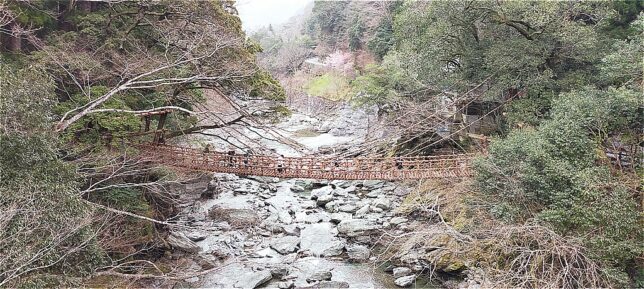

祖谷(いや)のかずら橋は三好市西祖谷山村にある国指定重要有形民俗文化財の吊橋です.長さ45m,幅2m,下を流れる祖谷川の水面から14mあります.橋にはワイヤーが使われており,包み込むように高知県産のシラクチカズラ(重さ約6t)が巻かれています.3年毎に架替えが行われています.

昔,祖谷エリアには7本から13本のかずら橋があったと古文書には残っていますが,現存するのは西祖谷の祖谷のかずら橋と東祖谷の奥祖谷二重かずら橋2本の計3本になります.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)