中讃(2012.3,2019.9,2021.3,2025.1調査)

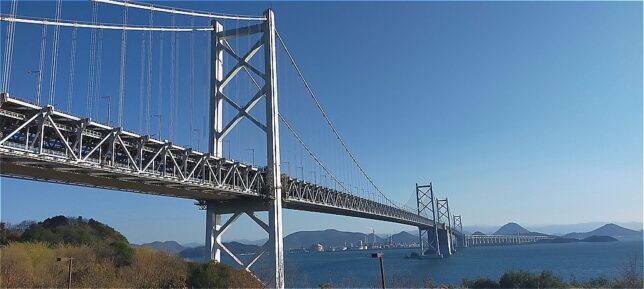

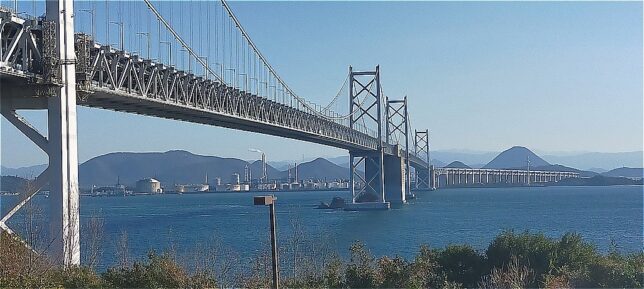

瀬戸大橋は瀬戸内海を跨ぎ,本州と四国を結ぶ長大橋です.3つの吊橋と2つの斜張橋,1つのトラス橋があり,この6つの長大橋(全長9,368m)とこれらをつなぐ高架橋(総延長13.1km)を総称して瀬戸大橋と呼びます.道路,鉄道併用橋(上層が瀬戸中央自動車道,下層がJR本四備讃線(瀬戸大橋線))としては,世界最大級の橋です.

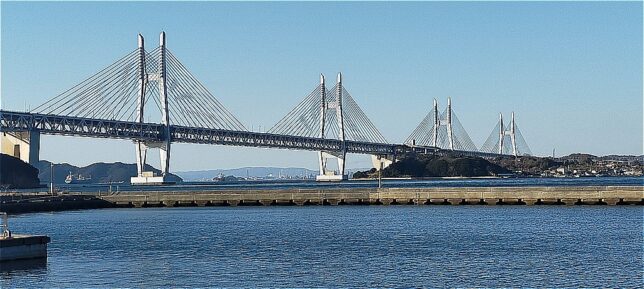

櫃石島(ひついしじま)橋は,本州側から2番目に架かる海上橋で,坂出市の櫃石島と岩黒島を結ぶ3径間連続鋼トラス斜張橋です.橋長790m,支間長420m,H型の主塔高は櫃石島側148m,岩黒島側152mで,左右対称に張られたケーブルの数は1基の塔につき88本です.供用開始は瀬戸大橋開通と同じ1988年4月10日です.

岩黒島橋は岩黒島と羽佐(わさ)島を結ぶ橋で,並んで架かる櫃石島橋と支間割が同じ双子の斜張橋です.南北備讃瀬戸大橋の橋桁が高くなっているため,主塔高は岩黒島側157m,羽佐島側161mと,四国側に向かって上り坂になっています.勾配は,将来,新幹線を通す計画があるため1%になっています.

与島(よしま)橋は羽佐島と与島間に架かる,橋長877mの2径間連続部(最大支間長137m)と3径間連続部(最大支間長245m)からなる鋼トラス橋です.瀬戸大橋の中でもS字カーブが入る地点のため,トラス構造が採用されました.

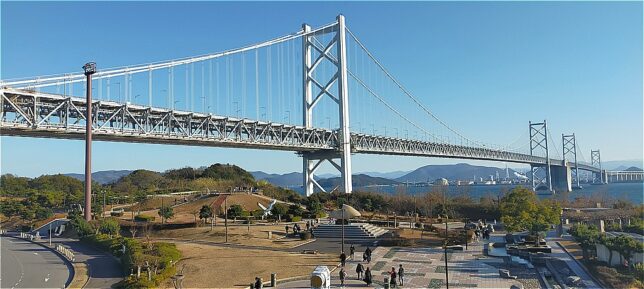

南・北備讃瀬戸大橋は与島と坂出市番の州の間3,200mを結ぶ吊橋です.北備讃瀬戸大橋が橋長1,611m,支間長990m,南備讃瀬戸大橋は橋長1,723m,支間長1,100mで,両橋の中間に共用アンカレイジを有する共に3径間連続補剛トラス吊橋になります.橋桁下は備讃瀬戸航路となっているため最高潮面上65mを確保しています.下路に鉄道を通すため,連続トラスの補剛桁になっています.

四国側には瀬戸大橋記念公園が整備されており,橋を一望することができます.

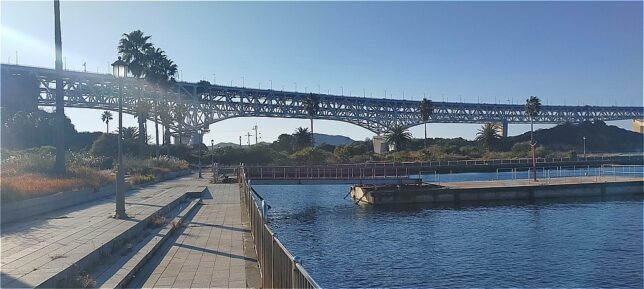

番の州高架橋トラスは,坂出市の瀬戸大橋海峡部最南端に位置し,南備讃瀬戸大橋のアンカレイジ(四国側)を起点とする橋長483m,支間長180m,側径間150mの3径間連続曲線曲弦ワーレントラス橋です.上層部は瀬戸中央自動車道,下層部はJR本四備讃線が通るダブルデッキ型式となっています.

そこから先は3~5径間連続の高架橋で,上段は鋼連続箱桁橋,下段は鉄道用のPC連続箱桁橋で,延長は2,939mになります.

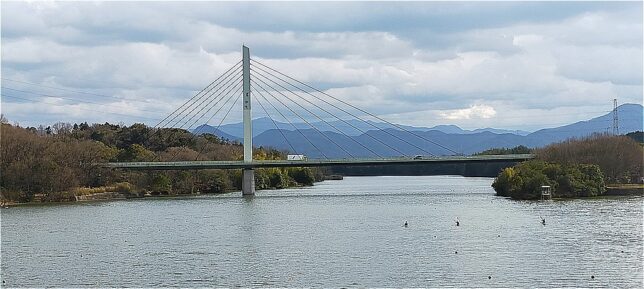

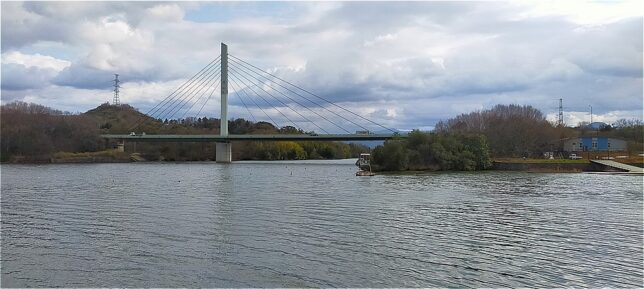

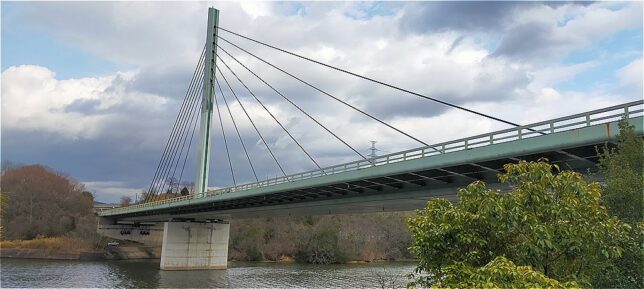

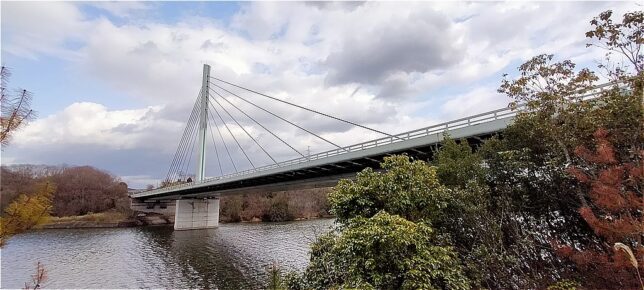

さぬき府中湖橋は,1991年に完成した橋長196.7m,支間長130mの2径間連続鋼斜張橋です.高松自動車道 高松西ICと坂出JCTのほぼ中間にある府中湖を跨ぎ,独立1本主塔(主塔が主桁を貫通し,主桁と完全に分離した)が特徴です.主塔にはインパクトマス・ダンパーという珍しい制振装置が設置されています.川崎重工業と三井造船のJVが施工しました.

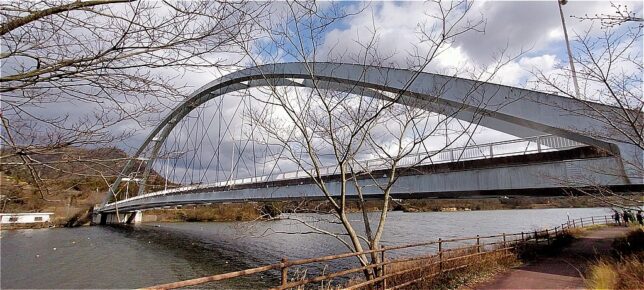

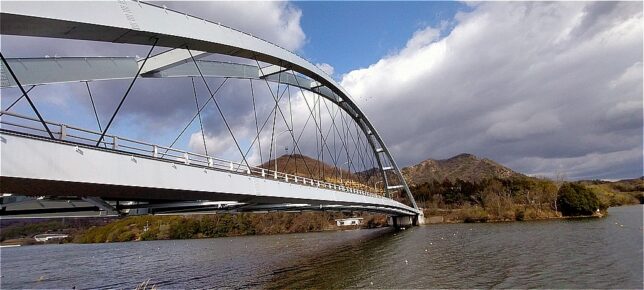

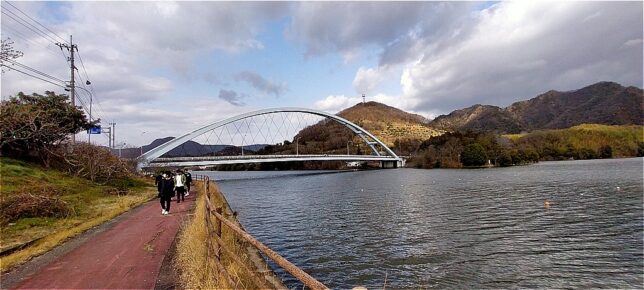

さぬき府中湖橋の約500m北側に並走して架かるのは,ニールセンローゼ橋の府中湖大橋です.橋長167m,支間長165.4mで,川崎重工業,川田工業,宇部興産のJVにより,1992年に完成しています.

両橋はその形状から,鶴橋(斜張橋)と亀橋(ニールセンローゼ橋)と地元では呼ばれています.

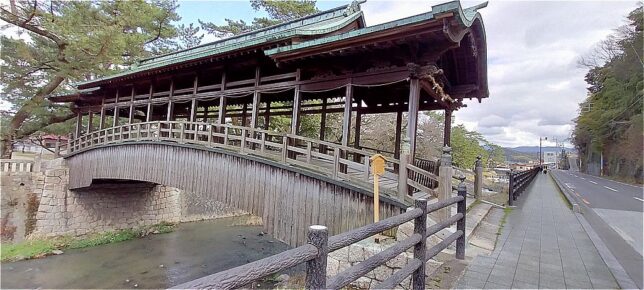

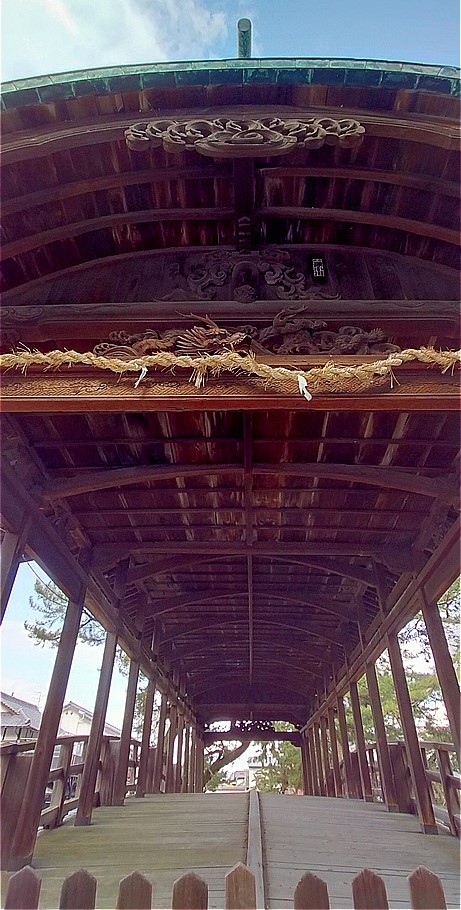

鞘(さや)橋は,琴平(ことひら)町を流れる金倉(かなくら)川に架かる長さ23.6mの橋です.銅葺,両妻唐破風(りょうづまからはふう)造の屋根付木橋で,刀の鞘のような形からそう呼ばれています.現在の橋は1869年に造られ1905年に現在の場所に移築されました.金刀比羅宮大祭など神事の際のみに用いられ,通常は渡ることができません.1998年に国の有形文化財に登録されています.

金刀比羅宮(ことひらぐう)は,琴平町の象頭(ぞうず)山に鎮座する神社です.参道の長い階段が有名で,門前町から御本宮までは785段,奥社である厳魂神社までは1368段あります.さぬきこんぴらさんの愛称で親しまれています.海運の神様として知られています.

丸亀城は,丸亀市の標高約66mの亀山に築かれた平山城です.1597年に高松城を本拠地とする生駒親正(いこまちかまさ)が支城として築城しました.現在も残る3層3階の天守は京極高和(きょうごく たかかず)時代の1660年に竣工しています.現存12天守のひとつで,国の重要文化財に指定されています.石の城とも形容され,石垣の名城としても有名です.

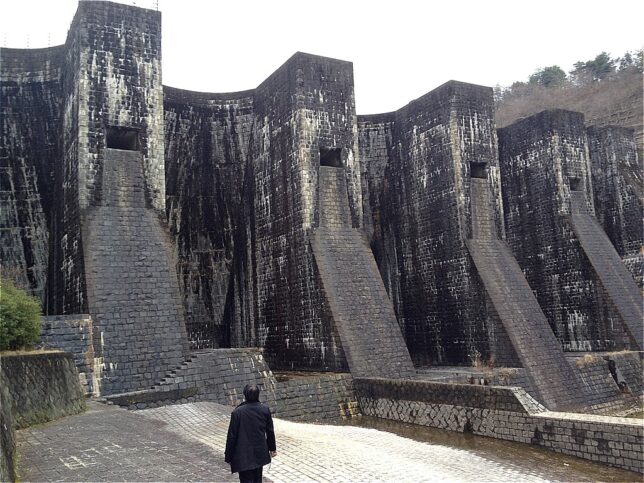

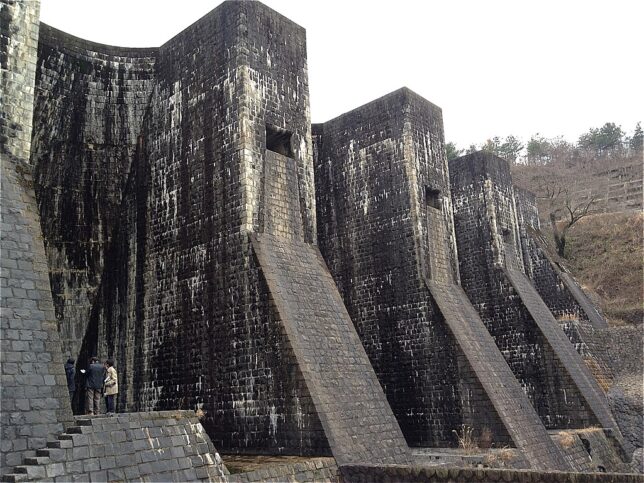

豊稔池堰堤(ほうねんいけえんてい)は,観音寺市大野原町に現存する日本最古の石積式マルチプルアーチダムです.大野原地域の水不足解消のため1929年に竣工しました.堤長145.5m,堤高30.4mのコンクリート造で,両端部は重力式,中央部が5個のアーチと6個の扶壁(バットレス)からなります.ダムの名前には,豊かな稔りへの願いがこめられています.2006年に国の重要文化財に指定されています.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)