熊本(2019.9,2025.9調査)

熊本城は熊本市中央区に位置する日本を代表する城郭のひとつです.1607年に加藤清正によって築かれ,広大な敷地と堅固な防御構造を誇ります.1877年の西南戦争直前の火災により城内の多くの建物が焼失しましたが,1960年に天守閣が元の外観を忠実に再現した鉄筋コンクリート造りで再建されました.

2016年の熊本地震では,城の多くの部分が被害を受けましたが,天守閣は震災復興のシンボルとして最優先で復旧作業が進められ、2021年3月に完全復旧しました.天守閣を支える石垣は,崩落したすべての石に番号をふり,被災前と同じ並びに積み直しています.

城全体の修復は当初2037年度完了とされていましたが,2052年度までの35年計画へと延長されています.

本丸御殿は城の居住部分で,2008年に築城400周年を記念して復元・再建されたものでした.今回の地震で壁や床が破損していますが,昭君之間などの障壁画は無事でした.これから石垣とともに建物も修理を進めていく予定になっています.

入口のある小天守の穴蔵には,今回の復旧で設置したX字の制震ダンパーを見ることができます.熊本地震と同程度の揺れにも屈しない設計になっています.

天守南西に位置する数寄屋丸二階御広間(すきやまるにかいおんひろま)は,1989年に熊本市の市政100周年を記念して復元された建物です.能や茶会,歌会等の接客の場として使われていたとされています.熊本地震では石垣が一部崩落,建物にたわみが出る被害がありました.

熊本城特別見学通路は,被害状況や復旧工事の様子を「公開しながら復旧する」ことをコンセプトに2020年6月に開通しました.特別史跡内として厳しい制限の中,堀削や樹木伐採をせず,工事動線を分離した見学通路として設けられました.地上からの高さ約6m,全長約350mの空中回廊で,床材には熊本県産のヒノキが使われています.地震の被害状況と復旧工事をリアルタイムで感じることができます.

船場(せんば)橋は熊本市中央区新町と船場町を結び坪井川に架かる橋です.昔,この辺りは船着場であったため船場と呼ばれていました.1929年に市電 段山線が敷設される時に鉄筋コンクリート橋になっています.手毬唄「あんたがたどこさ」ゆかりの橋で,たもとには唄に因んで橋柱にタヌキとエビのオブジェが設けられています.

阿蘇(2025.9調査)

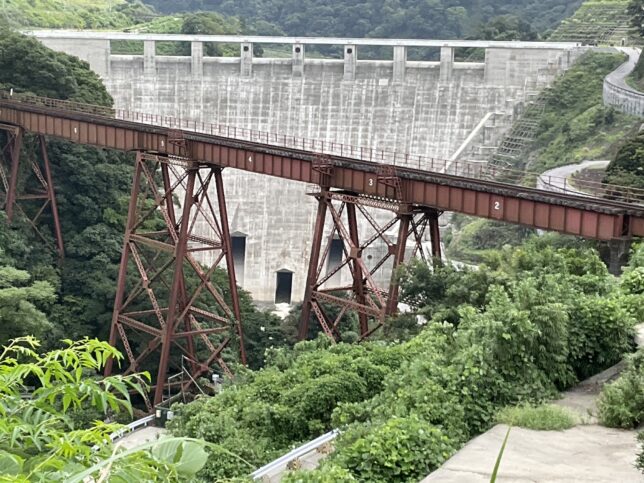

第一白川橋梁は,南阿蘇鉄道 高森線の立野~長陽間で白川渓谷に架かる鉄道橋です.初代は1927年架橋の日本国有鉄道初,2ヒンジスパンドレル・ブレースド・バランスドアーチと呼ばれる鋼製アーチ橋です.水面からの高さは62mで,同じ九州の宮崎県高千穂鉄道高千穂橋梁が1972年に完成するまで日本一の高さを誇っていました.

2016年4月の熊本地震により,橋を支える多くの部材に破断や変形が生じたため,既存の橋をすべて撤去し新しい橋を架けることになりました.初代の形や色,構造を受け継ぎながら,耐震構造や強度,安全性を向上させた設計,施工のもと,2023年3月,新しい第一白川橋梁が完成しました.地震で被災した橋梁を安全に撤去し,土木学会選奨土木遺産に登録されていた旧橋の景観美の復活と,耐震性を向上させての復旧工事が認められ,2022年度土木学会田中賞を受賞しています.

1924年竣工の立野橋梁は南阿蘇村を走る南阿蘇鉄道 立野~長陽間に位置する鉄道橋です.立野川に架かる鋼プレートガーダー上路橋で,橋長138.8m,高さ34mの鋼トレッスル橋脚は3基です.熊本地震では橋脚基部などの破損がありましたが,補修と補強によって今後の災害に耐えられることがわかり,2023年7月15日に全線運転再開を迎えました.2015年度土木学会選奨土木遺産に認定されています.

新阿蘇大橋は国道57号沿いの南阿蘇村立野と河陽を結ぶ全長525m,支間長165m,高さ97mの橋です.2016年の熊本地震で崩落した阿蘇大橋に代わり,2021年3月に600m下流に架橋されました.橋脚と橋桁を一体化させたPCラーメン橋で,地震などの揺れに強く歩道も設置されており歩いて渡ることができます. 2020年度土木学会田中賞を受賞しています.

阿蘇長陽大橋は,南阿蘇村の黒川に架かる橋長276m,支間長91mのPC4径間連続ラーメン箱桁橋です.深い谷間に3本の壁式中空橋脚が建てられていて,最も高い中央の橋脚(第2橋脚)は基礎から桁下まで73mあります.2016年4月に発生した熊本地震で橋台周辺の斜面が崩落,その影響によりA1橋台が約2m沈下,またP3 橋脚の中間高さ位置の中空断面部に,貫通ひび割れが発生する等の重大な被害を受けました.復旧工事では仮に将来,大規模な地震が発生した際,再び同じような被災が生じる事が無い様,斜面形状の影響を最小化するための構造的工夫を施すとともに,1年4ヶ月という短期間で通行可能とした功績が認められ,2017年度土木学会田中賞を受賞しています.

熊本地震で崩落した旧阿蘇大橋の橋桁は,「熊本地震 震災ミュージアム」を構成する震災遺構のひとつとして保存されています.

南阿蘇橋は国道325号で濁川に架かる橋長110.8m,支間長80mの上路アーチ橋です.1971年,三菱重工業の施工です.新阿蘇大橋展望所 ヨ・ミュールより河陽方面へ約200mのところにあります.

阿蘇望(あそぼう)橋は,阿蘇市波野と高森町を結ぶ県道217号広域基幹農道 阿蘇東部線の遊雀(ゆうじゃく)川にかかる橋です.橋長41.6m, 幅員7mの屋根付き木造ラチストラス橋で,木材はスギとヒノキを使用しており,路面はアスファルト舗装,その下にはプレストレス木床版が施工されています.またトラス下弦材に鋼材を用いたハイブリッド橋でもあります.橋名は,県内外の多くの人に雄大な阿蘇の自然と人情に親しんでいただき,歓迎するという期待を込めた「遊ぼう」と,「阿蘇山」を「遠望する」という意味が込められています.1999年,橋本建設が施工しました.補修工事中でした.

天草(2013.1・2015.10・2017.4調査)

天草五橋は宇土半島先端の三角から,天草諸島の大矢野島,永浦島,池島,前島を経て天草上島までを5つの橋で結ぶ,宇城市から上天草市にかけての連絡道路になります.1966年9月に開通しました.

宇城市三角町で分岐して上天草市大矢野町飛岳へ第1号橋(天門橋)で渡り,登立・江後を経て大矢野島を縦断し,第2号橋(大矢野橋)で満越から永浦島,第3号橋(中の橋)で池島,第4号橋(前島橋)で前島へと経て,第5号橋(松島橋)で松島町会津へと至る総延長17.4 kmです.天草五橋は当初は償還期間39年を見込んだ有料道路でしたが,開通により天草への観光客が急増,自家用車の普及による交通量の増大によりわずか9年で償還を完了して無料化されました.この地は,真珠の養殖が盛んだったことから「天草パールライン」と名付けられ,日本の道百選に選定されています.

天草五橋・1号橋(天門橋)は全長502mのトラス橋です.建設当時世界最長の連続トラス橋で,1966年に第1回の土木学会田中賞作品部門を受賞しました.2018年,すぐ横に新天門橋の天城橋が架かりましたが,自動車専用道のため自転車や歩行者は従来どおり天門橋を利用します.大型船が通行できるよう海面からの高さは42mです.上部は横河橋梁製作所,下部は西松建設の施工です.

調査時に架設中であった新天門橋は2018年5月に完成し,天城(てんじょう)橋と名付けられました.三角ノ瀬戸に架かる橋で,全長463.0m,橋梁形式は鋼PC複合中路式アーチ橋です.ソリッドリブ形式のアーチ橋では国内最大の橋梁です.

調査時は横河ブリッジが施工中で,アーチリブと桁の架設がほぼ完了した状態でした.ケーブルエレクションの架設機材が見られてよかったです.1号橋の天門橋と並んで500mのケーブルクレーンが完成した状態で,久しぶりの現場に心が躍るような気分でした.

天門橋と高圧送電線に挟まれたわずかな空間に橋を建設しなければならないことから,大型起重機船による一括架設は不可能であり,そのためアーチ部は鉄塔から斜めに張ったケーブルで支えながら架設していくケーブルエレクション斜吊工法が採用されました.PC桁は橋脚から海側・陸側へ同時に張り出していく片持架設工法とし,鋼桁(補剛桁)は5ブロックに分けて台船で現地へ運び,直下から吊り上げてつなぎ合わせる台船曳航直下吊工法としています.宇城市と天草市を繋ぐ事から市の名前を1文字ずつ,外観が天にそびえる城をイメージさせる事から公募にて「天城橋」と名付けられました.2018年度の土木学会田中賞作品部門を受賞しています.

2号橋(大矢野橋)は黄色いアーチが美しい全長249.1mのランガートラス橋です.最大支間156mは当時日本最長でした.上部は日本橋梁,下部は大林組の施工です.

3号橋(中の橋)はスパン中央にヒンジを有するPC箱桁橋で,全長361mの耐震性に優れたラーメン橋です.橋脚から左右にバランスをとりながら張り出して行くヤジロベー工法で架橋されました.住友建設のディビダーグ工法による施工です.

4号橋 (前島橋)は五橋の中で一番の長さである510.2mのPC箱桁橋です.大型船の通行が少ない海域ということもあり,海面高を低くし景色を楽しめるように設計されています.3号橋と同様に,橋脚から左右にバランスをとりながら張り出して行くヤジロベー工法で架橋されています.鹿島建設の施工です.

5号橋(松島橋)は日本で初めて造られた本格的なパイプアーチ構造の橋で全長177.7mです.松島橋という名は,かつて渡った先が天草郡松島町だったからだそうです.パイプアーチ橋を採用したのは景観を重視したためと推測できます.上部は川崎重工業,下部は星野土木施工です.耐震補強のため斜材が追加されています.

天草瀬戸大橋は天草市にある本渡瀬戸に架かる橋で,現在のものは3代目です.1923年には初代の瀬戸橋が,1960年には2代目の新瀬戸橋が架橋されましたが,桁下高が低く本渡瀬戸を航行する船舶があるときは橋を回転または跳ね上げる方式でした.1970年代に本渡瀬戸を航行する船舶と道路交通量それぞれの増加により,交通渋滞が激しくなったため,本橋の架設が計画され1974年5月に完成しました.

全長702.5m.瀬戸を航行する船舶を考慮して,海面からの高さを確保するために橋の両端はループ橋となっています.川崎重工業の施工です.

本土瀬戸(ほんどせと)歩道橋は天草諸島の上島と下島に挟まれた海峡である本渡瀬戸に架る人道橋です.

瀬戸橋(跳ね上げ式可動橋)に変わり1974年に天草瀬戸大橋(ループ橋)が開通しましたが,急勾配な坂で自転車や歩行者が渡るのには不向きでした.その為,別途歩行者用に昇降式可動橋が1978年に架橋されました.橋長124.77m、幅員2.9mで,橋の下を船が通過する際,橋の中心部の橋桁(全長58m)が,船の大きさにより2段階(10.2m・17m)に上昇(昇降時間は約3分),船が通過すると降下が始まり通行が可能になります.監視所に常駐する監視員の操作により昇降されています.

牛深(うしぶか)ハイヤ大橋は天草市牛深湾に架かる全長883mの7径間連続鋼床版曲線箱桁橋です.くまもとアートポリス事業のひとつで,イタリアの建築家レンゾ・ピアノ氏が設計しました.自然景観と調和した美しさで,風による振動を抑えるための整流板が採用されています.1997年8月完成です.1998年土木学会の田中賞作品部門を受賞しました.また,2001年第1回土木学会景観・デザイン賞も受賞しています.

2021年8月,脚と橋桁を支える支承の破損が見つかり,全面通行止にして応急工事を行い,同年12月に応急工事が完了し車両の通行が再開されています.

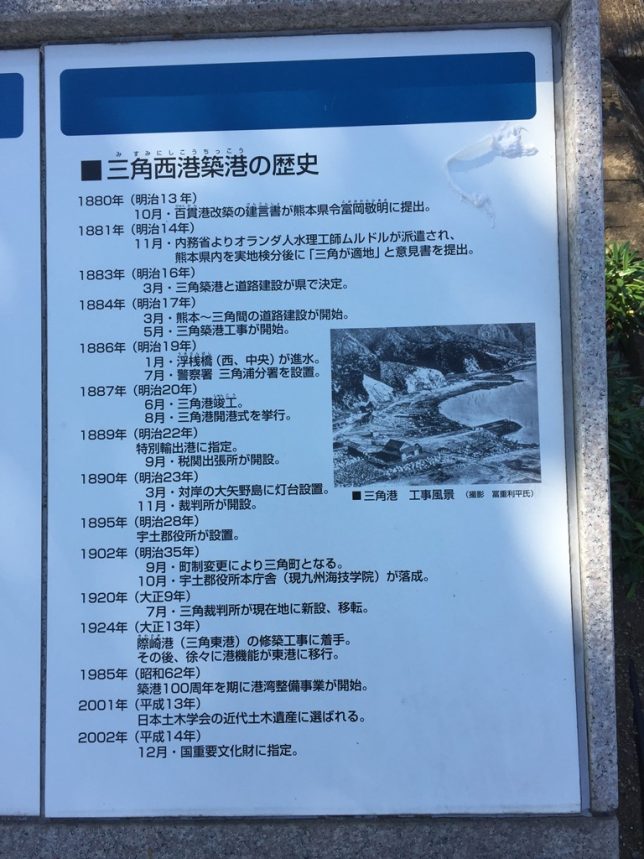

三角西港は1887年に明治維新後の殖産興業のもと,オランダ人水理工師であるローエンホルスト・ムルドルの設計により築港されました.56mにもおよぶ石積みの埠頭や水路,建造物などは,築港当時の姿を残す唯一の港として国の重要文化財に指定され,2015年には世界文化遺産にも登録されました.

埠頭は,対岸の飛岳から切り出した安山岩を切石し,緻密で高度な石積みで形成されており,背後の山からの水を流すため山麓に沿って排水路を設け,直接海に排水するために町を縦断する2箇所の排水路を設けています.総延長756mに及ぶ石積埠頭,3つの浮桟橋,整然とした道路,排水路,石橋などは当時の最先端の都市計画の下で築かれたことを示しています.

コロニアル様式のホテル浦島屋は,当時熊本に住んでいた文豪・小泉八雲も立ち寄った名所で,現在の建物は当時の写真をもとに1993年に復元されたものです.

その先には,明治天皇の即位50年を記念して建設された龍驤館(りゅうじょうかん)があり,館内のムルドルハウスでは,地元の伝統工芸や特産,輸入雑貨が購入でき,周辺の観光情報も得られます.

石積み埠頭の脇にたつ旧三角海運倉庫は現在,レストラン西港明治館として利用されています.

また旧高田回漕店も当時の面影を色濃く残す建物のひとつで,回漕店とは運送会社・商店のことです.

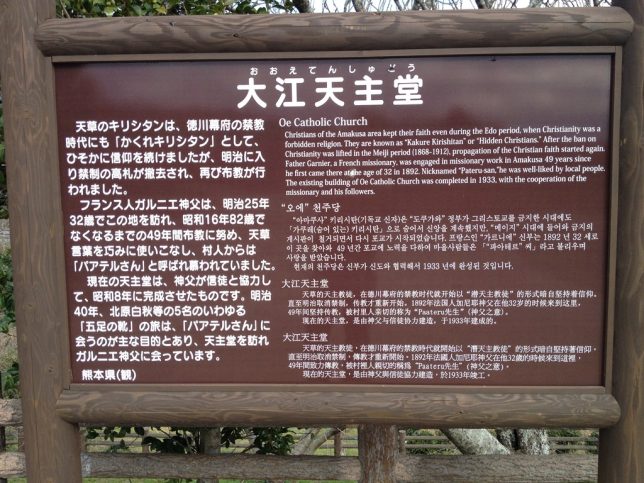

大江天主堂は天草市天草町大江にあるキリスト教解禁後,天草で最も早く造られた教会です.フランス人宣教師のガルニエ神父が私財を投じて1933年に建設しました.設計・施工は,長崎県南松浦郡魚目村(現・新上五島町)出身の大工棟梁・鉄川与助(てつかわよすけ)です.ゴシック様式の﨑津教会(大江天主堂完成の翌年1934年の完成)も鉄川与助作で,独学で西洋の教会建築様式を勉強し,外国人宣教師の指導を受けながら建てたもの.ロマネスク様式の白亜の天主堂は「丘の天主堂」と呼ばれています.墓石には十字架が取り付けられています.

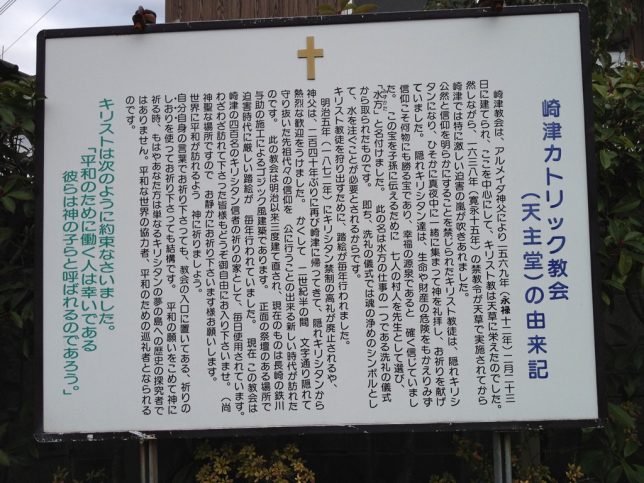

崎津教会は世界遺産の構成資産として登録された崎津集落に立つゴシック式の教会で「海の天主堂」とも呼ばれています.この場所は絵踏みが行われていた庄屋屋敷をフランス人宣教師ハルブ神父が買い取ったものと言われていて,1934年に神父と信者の協力によって再建されました.教会内は畳敷きとなっています.

県央・県南(2015.10,2020.1,2021.12,2025.9調査)

霊台(れいだい)橋は下益城郡美里町を流れる緑川に架かる江戸時代末期の石橋で,国指定の重要文化財です. 単一アーチ石橋として熊本県で最も大きく橋長89.86mです.惣庄屋の篠原善兵衛が流されることの無い石橋の架橋を発案し,種山石工(たねやまいしく:江戸時代後期に熊本県の八代地域に住んでいた石工集団)の卯助・宇一・丈八3兄弟が中心となって1847年に架橋しました.丈八は霊台橋や通潤橋工事の功績で苗字帯刀を許され橋本勘五郎と名を改め,明治時代に入ると政府から依頼され,浅草橋や京橋,他にも多くの橋梁の施工に関わりました.

梅雨と台風が来る季節を避けて造られたためわずか6~7か月の工事期間であり,大勢の大工や農民の協力のもと予定より早く工事が終わったことが,中国の古典「孟子」の中の文王霊台建造の話に類似すると考えた篠原善兵衛は,この故事にあやかり「霊台橋」と名付けました.1900年に県道の一部とされた際,石橋の上にさらに石垣を積んで石橋上の道を平らにし,バスやトラックなど大型車を含む車が通れるようにしましたが,1966年に上流側に並行して鉄骨製の新霊台橋が完成したため,石橋は自動車の進入が禁止され観光用の人道橋となり1980年完成当時の姿に復元する工事が行われ現在に至ります.

金内橋は上益城郡山都町の御船川に架かる大小二連からなる眼鏡橋です.石工棟梁であった宇一と丈八によって1850年3月に架橋され,この4年後には通潤橋を完成させています.大きなアーチは御船川の本流を,小さなアーチは嘉永福良井手の取入れ口となって,すぐ下流にある水路橋の立野橋に繋がっています.

1933年の改修工事で欄干を含む上部と石垣の補強のためコンクリートで被われてしまったため,石橋であると気付きにくいですが,河原からは美しいアーチと石組みを見ることができます.

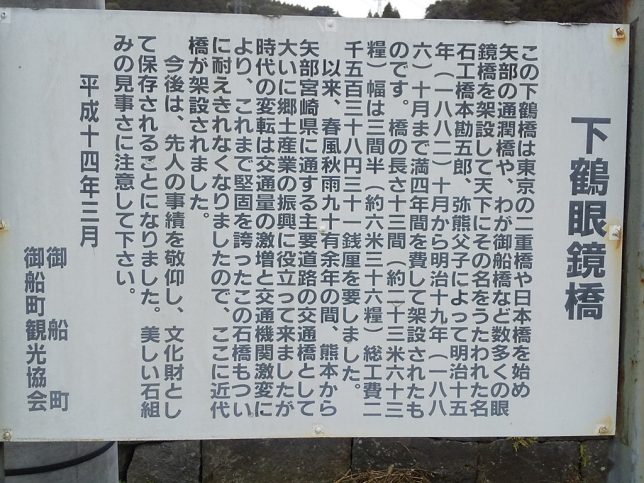

下鶴橋は上益城郡御船町の八勢川に架かる橋長71.0m,幅員5.3mの石橋です. 橋本勘五郎,弥熊父子によって1882年から1886年までの4年間を費やして架設されたものです.橋本弥熊が初めて架けた眼鏡橋としても有名で,酒好きの弥熊は,親柱に「とっくり」と「さかずき」の透かし孔を残しました.隣接して新橋が架設されたあとは 車両通行止となっています.

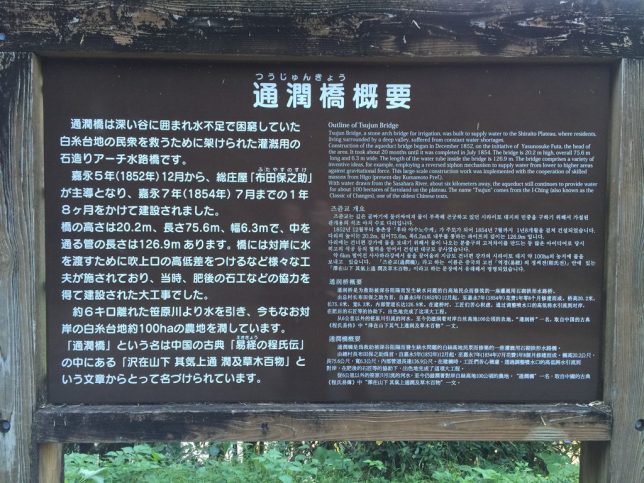

通潤橋は1854年(嘉永7年),四方を河川に囲まれた白糸台地に農業用水を送るために建設された日本最大級の石造りアーチ水路橋で,長さ75.6m,幅6.3m,高さ20.2mです.時の惣庄屋「布田保之助(ふたやすのすけ)」が,”肥後の石工”たちの持つ技術を用いて建設しました.橋を渡った水は今もなお白糸台地上の約100haの水田を潤しています.2016年4月の熊本地震による橋上部の損傷に加え,2018年5月の豪雨で石垣が崩落するなどの被害を受け,保存修理工事を行ってきましたが,2020年に約4年ぶりに放水が再開することとなりました.1960年に国の重要文化財に指定されています.

桑鶴大橋は西原村の県道28号に架かる1998年竣工,橋長160m,支間長99.4mの2径間連続鋼斜張橋です.主塔の左右で橋の長さが異なる曲線の桁をケーブルで吊った特殊な形式の斜張橋で,熊本地震により,死荷重が作用する状況において上向きの反力が生じている支承の破壊に伴い,桁端部が浮き上がり桁全体が曲線外側へ移動するとともに,斜ケーブルのよれ,主塔を支える杭にひび割れが発生する等,複雑な損傷を受けました.

2018年7月20日にケーブル張り替えや下部工などの補修工事を終え,開通しています.

令和2年7月豪雨は2020年7月3日から7月31日にかけて,熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で発生した集中豪雨です.球磨川氾濫後の様子になります.

JR肥薩線の鎌瀬~瀬戸石間にある球磨川第一橋梁(1908年竣工)は一部流失しています.

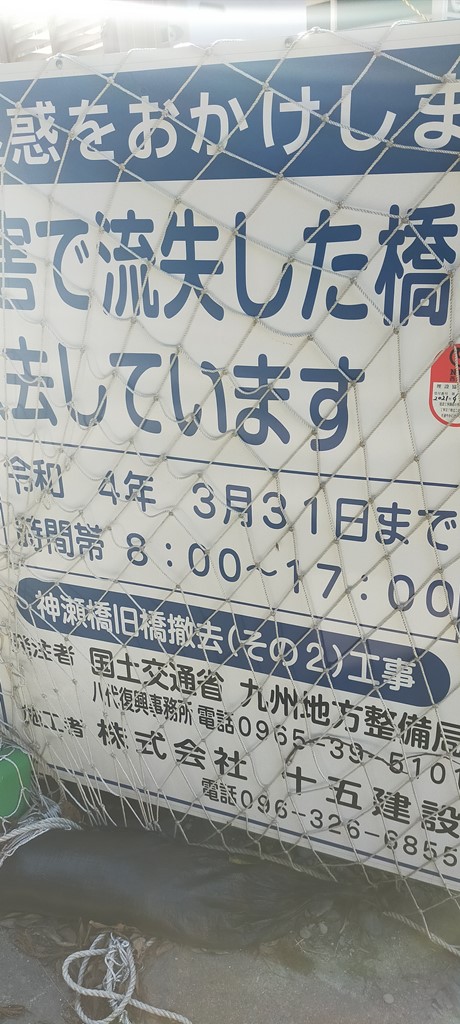

球磨郡球磨村神瀬の神瀬(こうのせ)橋(1934年竣工)は上部工が流出し,撤去工事が行われていました.

八代市坂本町の中谷橋(1982年竣工)は流木等が堆積していますが,残存していました.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)