23区内

皇居周辺(2014.11,2015.2,2022.2,2025.10調査)

二重橋は皇居正門から長和殿へ向かう途上の二重橋濠に架かる鉄橋のことで,本来の名称は正門鉄橋です.ただし戦前の書籍にも二重橋に正門石橋の写真を用いるものが多く,一般には正門外石橋と正門内鉄橋の2つを併せて二重橋とする総称が用いられています.正確には,正門鉄橋はかつて木橋でありました.その下に橋げたを支えるもう1つの橋があったため二重橋と呼ばれました.手前の正門石橋は,めがね橋でも二重橋でもないので注意が必要です.正門には皇宮警察がいて,通常一般人は二重橋を渡ることが出来ません.

正門石橋は1887年に花崗岩で出来たアーチ橋に架替えられています.正門鉄橋は1888年に木橋から鉄橋に架替えられ(初代),1964年に同じデザインの正門鉄橋の架替えが行われています.

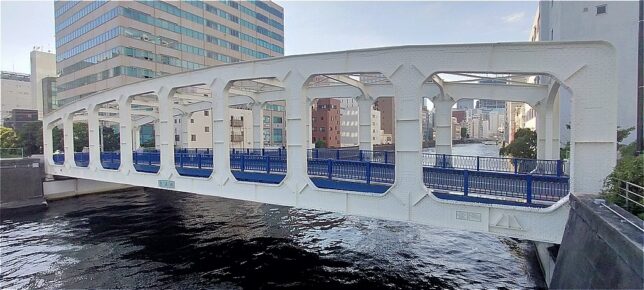

現在のアーチ型竹橋は,1926年に帝都復興事業で架設されました.1993年に周辺景観との調和や補強を目的とした改修が行なわれ,白・黒・桜の御影石の橋に装いを新たにしました.

平川門の所に架かる平川橋は,数度の改修ののち1988年に現在の木橋に架替えられました.現橋はヒノキ材が使われ、主桁は鋼桁であり,橋脚と橋台は石造りです.親柱の擬宝珠は寛永や慶長などの銘が彫られています.

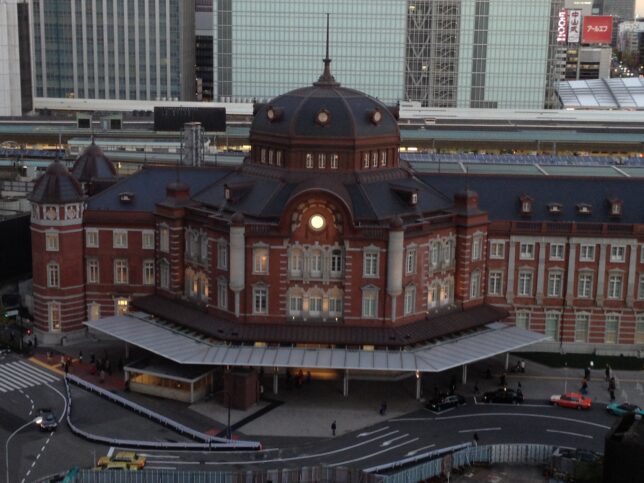

東京駅は1914年12月に東京の玄関口として開業した中央駅です.赤レンガ造りの丸の内駅舎は英国人建築家 ジョサイア・コンドルの弟子である辰野金吾が設計しました. 2003年に国の重要文化財に指定されており,当時の姿に戻すための保存・復原工事が2007~2012年に行われました.

ドーム下の八角コーナーには両翼を広げた約2.1mの鷲が取り付けられています.

干支の彫刻はドーム内の8カ所のコーナーに,その干支の方位に従って十二支のうち八支の彫刻が灰緑色をバックにガラス繊維強化石膏(GRG)で作られ配置されています.

東京駅から徒歩5分の場所に2010年に開館した三菱一号館美術館は,1894年に建設された三菱一号館を復元したものです.ジョサイア・コンドルによって設計された建物は老朽化のため1968年に解体されましたが,コンドルの原設計に則り,意匠,部材,製造方法や建築技術など忠実に再現しています.

神田川・日本橋川(2024.9,2025.6調査)

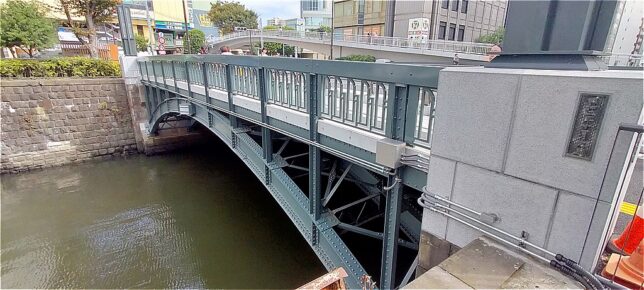

小石川橋は後楽橋の上流約140mの場所に架かる1927年竣工,橋長29.7mの鋼橋です.江戸時代の小石川門があった場所で小石川門橋とも呼ばれていました.老朽化のため2012年に改修されています.

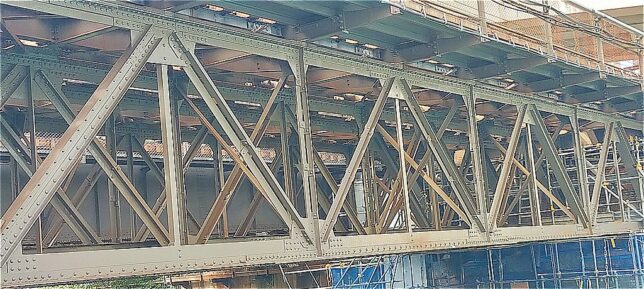

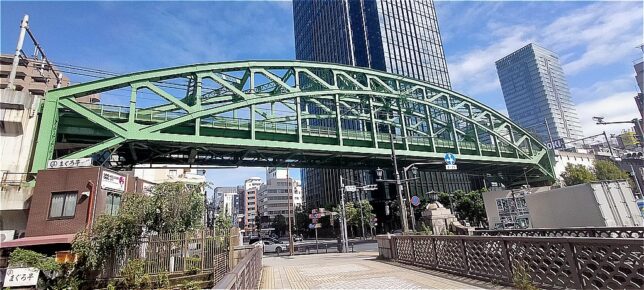

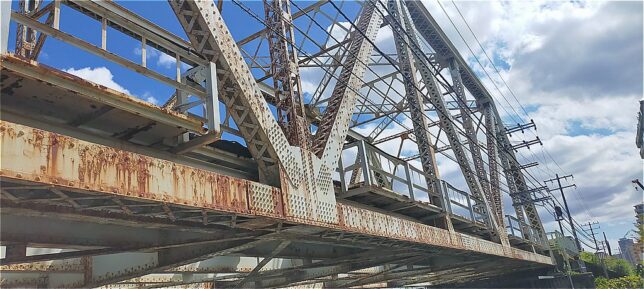

小石川通架道橋は,JR飯田橋~水道橋間の神田川から分岐した日本橋川に架かり,中央・総武線の緩行線が走ります.1904年,ドイツ・ハーコート社が製造したワーレントラス橋で,日本向けのドイツ製橋梁としては,唯一の上路式ワーレントランス橋と言われています.

後楽橋は,千代田区と文京区の間を流れる神田川に架かる橋です.右岸(南側)が千代田区神田三崎町で左岸は文京区後楽となります.関東大震災の復興橋のひとつとして,1927年11月に架設された全長21mの鋼アーチ橋です.橋名は北側にある小石川後楽園に因みます.東隣に歩行者専用の後楽園ブリッジが架かります.

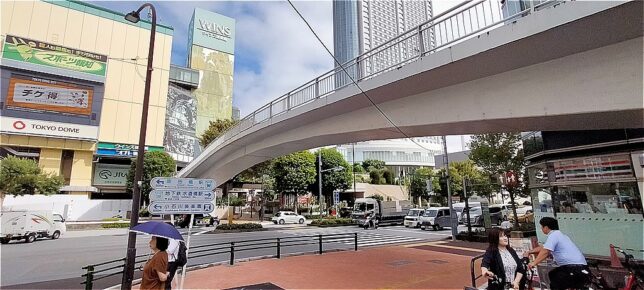

後楽園ブリッジは1964年8月竣工の橋長89.8mの歩道橋です.交通に支障をきたさない施工が必要であったため,橋脚から左右にバランスをとりながら移動式作業車を用いて順次張出していく,ディビダーク工法を用いたPC橋が採用されました.この工法は1958年に日本に導入されていましたが,歩道橋に用いられたのはこの橋が初めてとなります.

水道橋架道橋はJR中央線の白山通りを跨ぐ架道橋です.8径間の下路カンチレバープレートガーダーラーメン脚一体の高架橋で,御茶ノ水側の3連が白山通りを跨いでおり,水道橋駅部にあたる新宿側の5連は側道の上に建造されています.ドイツのハーコート社製で鉄板を重ねてリベット接合しています.

お茶の水橋は,千代田区神田駿河台と文京区湯島の間を流れる神田川に架かる橋です.震災復興事業として1931年5月に架替えられた橋長80mの鋼製ラーメン橋です.橋下は渓谷の面影を残しており,お茶の水の地名は江戸時代に将軍家の茶の湯に用いる清水がこの渓谷近くから湧き出ていたことによります.橋名もその地名に因んでつけられました.

聖(ひじり)橋は神田川に架かり,ニコライ堂がある神田駿河台と湯島聖堂がある文京区湯島を結んでいます.1927年9月に震災復興橋梁のひとつとして架けられました.橋長92.5mのコンクリートアーチ橋で,設計・デザインは橋梁技術者の成瀬勝武と永代橋や日本武道館で有名な建築家の山田守が担当しました.2017年度,土木学会選奨土木遺産に認定されています.長寿命化工事が終了し竣工当時の姿に蘇りました.

丸ノ内線 御茶ノ水橋梁は,JR御茶ノ水駅の東側で神田川を跨ぐ東京メトロ丸ノ内線の橋です.神田川は舟運が行われており,支間と水面からの高さの確保が必要であったため,委員会が設置され専門家が議論を尽くしました.検討の結果,橋長36m,複線下路ボックスガーダという特殊な構造が採用され,川を斜めに跨ぎトンネルを抜けると一瞬車窓からの景観を楽しむことができるよう桁高を車窓より低い位置にしています.主桁の角を緩らかにし,表面の仕上げに沈頭鋲(ちんとうびょう:頭が接合した金属板に埋めこまれ,継ぎ手の表面が平らになる特殊なリベット)を用いるなど外観にも配慮しています. 1956年の完成です.2024年3月に国の登録有形文化財に指定されました.

神田川橋梁 八の字橋脚は,1932年にJR総武線が御茶ノ水駅まで延長された際,御茶ノ水~秋葉原間の神田川に架けられました.橋脚が八の字の方杖ラーメン橋で,御茶ノ水側はコンクリート製橋台が中央本線上り線を跨ぎ,秋葉原側はコンクリート製橋台を挟んで松住町架道橋へと繋がっています.橋長56m,横河橋梁製作所が施工しました.

昌平橋の最初の架橋は1624年~1644年と言われています.江戸時代には上流の水道橋まで橋はなく,駿河台と本郷台は深い峡谷だったため,神田川を渡る重要な橋になっていました.現在の橋は1923年4月に架替えられた橋長22.7mのコンクリートアーチ橋です.1928年と1930年に改修が行われ,1983年には照明灯と高欄が架設当時のままに復元されています.

松住町(まつずみちょう)架道橋はJR総武線の御茶ノ水~秋葉原間に位置する松住町交差点(現:昌平橋交差点)に架かる鉄道橋です.1932年に総武線が両国駅から御茶ノ水駅まで延伸された際の架設で,東京市電(路面電車)の軌道が通る交差点を斜めに跨ぐ必要があったため,支間長72mのブレースドリブタイドアーチ橋が採用されました.東京石川島造船所の施工です.秋葉原のランドマーク的存在です.

万世橋は秋葉原電気街の南側,神田川に架かるアーチ橋です.元は1676年に架設された江戸城三十六見附のひとつである筋違(すじかい)見附門に付随する橋でしたが,1872年に門が取り壊され,余った石材を利用して架けられたのが初代萬世(よろず)橋で,次第に「まんせいばし」という音読みで呼ばれるようになったようです.

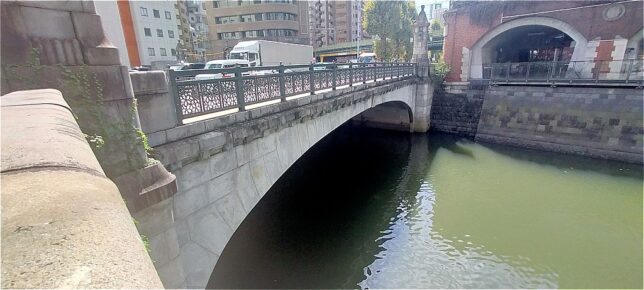

1903年,現在の場所に万世橋が架橋され,石造の萬世橋は1906年に撤去されています.1930年に帝都復興事業で架替えられたのが橋長26m,幅員36mの現在の橋になります.有名な「肉の万世」は1949年に橋のたもとに開業したのが社名の由来だそうです.

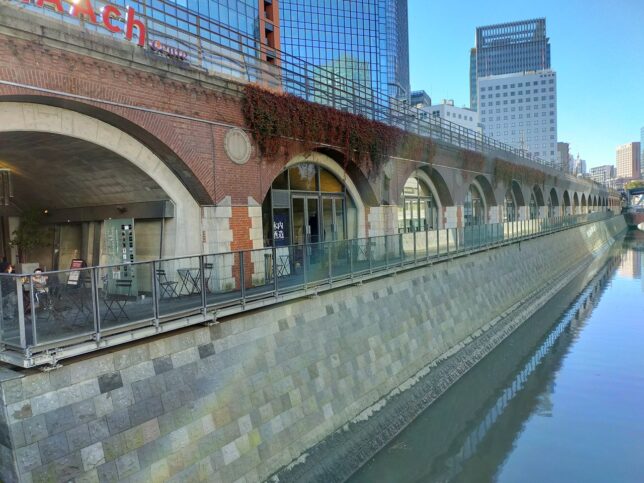

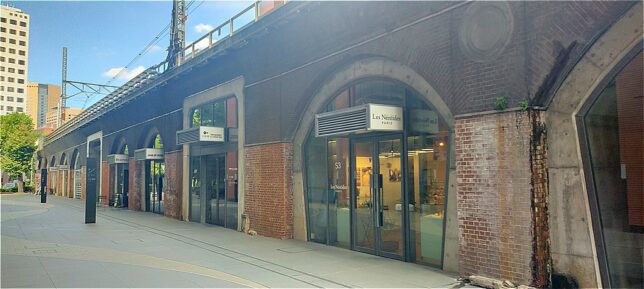

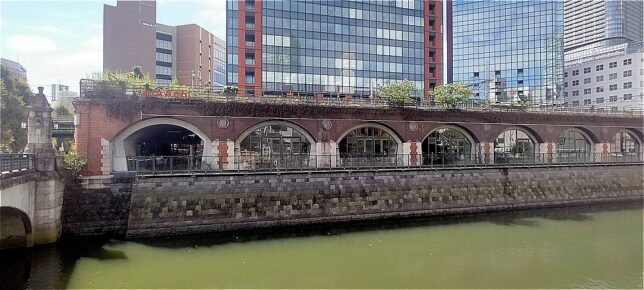

万世橋に隣接して旧万世橋駅の遺構があります.かつてJR中央線 神田~御茶ノ水間には1912年に開業した万世橋駅がありました.東京駅と同じ辰野金吾が設計した美しい赤レンガ駅舎でしたが関東大震災で焼失,利用者の減少などもあり1943年に休止となりました.敷地内にあった交通博物館が2006年にさいたま市へ移転のため閉館,2013年9月に商業施設「マーチエキュート神田万世橋」としてオープンしました.レンガアーチの外観と,神田川に沿うようショップやカフェが並ぶ,おしゃれな高架下として生まれ変わっています.

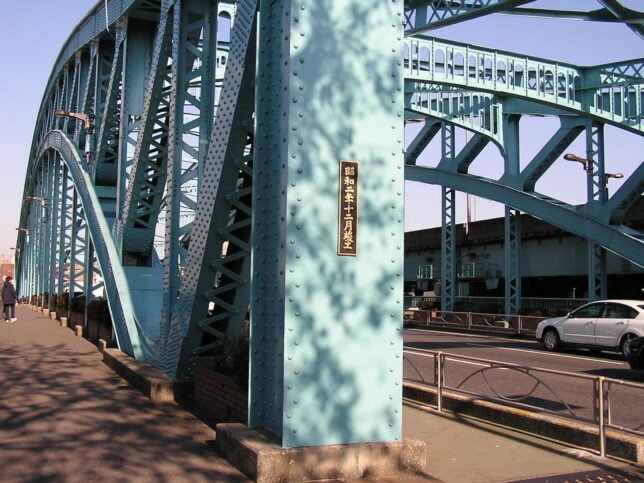

和泉(いずみ)橋は,千代田区神田岩本町と神田佐久間町を結ぶ昭和通り(国道4号)に架かる橋です.地下は東京メトロ日比谷線が走り,頭上は首都高速1号上野線が通ります.橋名は神田川の北側に藤堂和泉守高虎(とうどういずみのかみたかとら)の屋敷があったことに因んでいるそうです.現在の橋は1916年3月に架設された上路式2ヒンジ鋼アーチ橋で,1927年に帝都復興事業の一環で拡張されました.橋長35.8m,幅員44mです.

美倉(みくら)橋は神田川に架かり,千代田区東神田と神田佐久間を結ぶ清洲橋通りにある橋です.橋の近くに3つの米倉(佐柄木町・本銀町・紺屋町)があったことから三倉橋と呼ばれ,それが美倉橋になったと言われています.現在の橋は1929年3月架橋の橋長35.4m,幅員23.3mの上路式2ヒンジ鋼アーチ橋で,橋の南詰には3つの倉を模った公衆トイレが建てられています.

左衛門(さえもん)橋は神田川に架かる東神田にあり,台東区,千代田区,中央区の境界になっています.橋の北詰に鶴岡藩の酒井左衛門尉(さかいさえもんのじょう)の下屋敷があったことが橋名の由来のようです.現在の橋は1930年5月に震災復興事業の一環として架替えられた橋長35.5m,幅員15.6mの上路式2ヒンジ鋼アーチ橋です.2000年12月に大規模改修が行われています.上流側に併設されているのは NTT 専用橋です.

浅草橋は,中央区日本橋馬喰町と台東区浅草橋を結ぶ江戸通り(国道6号)に架かる橋です.現在の橋は1930年1月に架替えられた橋長35.8m,幅員33mの上路式2ヒンジ鋼アーチ橋です.付近の神田川両岸には船宿と屋形船が並び,江戸情緒と日本の歴史を感じることができます.

豊海(とよみ)橋は日本橋川が隅田川に流入する河口部に架かる橋です. 1927年に震災復興事業で架橋された国内初の鋼フィーレンデール橋で,中央区新川と日本橋箱崎町を結びます. 隣接するアーチ橋の永代橋とのバランスを考慮して設計されました.橋長46.1m,幅員8m,横河橋梁製作所の施工です.2022年度,土木学会選奨土木遺産に認定されました.

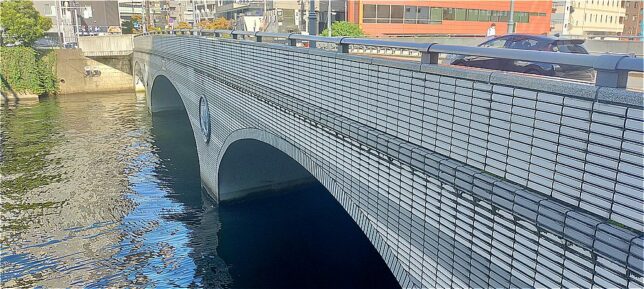

湊橋は日本橋川に架かり,中央区新川と日本橋箱崎町を結びます.橋名は水路交通の要所として栄えた江戸湊(えどみなと)の出入口にあったことに由来しています.現在の橋は1928年6月に架替えられた橋長49.7m,幅員18mの3径間連続コンクリートアーチ橋で,1989年の整備事業で千石船のレリーフがはめ込まれました.

江戸橋は日本橋の下流に架かる橋で,1632年には創架されていたようです.現在の橋は1927年に竣工した2径間鋼ソリッドリブアーチ橋で,橋長63.4m,幅員44mです.都道316号(昭和通り)が通り,上の首都高速道路は江戸橋JCTになるため,川幅が大きく神田川水系では最も幅のある橋になっています.

日本橋は中央区の日本橋川に架かる橋です.最初の架橋は徳川家康が幕府を開いた1603年と伝えられ,翌年には日本橋が幕府直轄の五街道の起点として定められました.当時は木造の太鼓橋で,現在の石造2連アーチは1911年に架替えられたものです.橋長49m,幅員28mで装飾用材は全て青銅製,橋の4隅に設置された獅子像が手にしているのは東京市の紋章で,中央には4体の麒麟像が置かれています.親柱に掲げられた「日本橋」と「にほんばし」の文字は,徳川慶喜の揮毫によるもので,当時の東京市長だった尾崎行雄が依頼しています.1999年には,国の重要文化財に指定されました.

西河岸(にしがし)橋は日本橋川に架かる橋の1つで,一国橋と日本橋の間にあります.このあたりは江戸時代より商業・経済の中心地として栄え,日本橋川右岸地域が,西河岸町という地名であったことから名付けられました.1891年架設の初代橋はボウストリングトラスという当時最新式の鉄橋でした.関東大震災により被害を受け1925年に現在の橋に架替えられています.現存最古の連続桁で内側の桁はトラス構造になっています.

常磐(ときわ)橋は,千代田区大手町と中央区日本橋本石町との間の日本橋川に架かる橋です.「ときわばし」という名の橋は2つあり,上流側は歩行者専用である石橋の常磐橋,下流側は関東大震災後の復興計画で建設された道路橋の常盤橋です.ともに2020年度に土木学会選奨土木遺産に選ばれています.

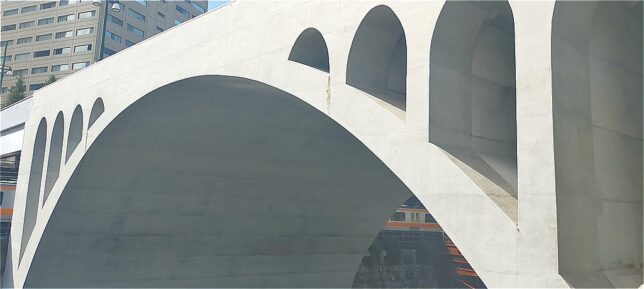

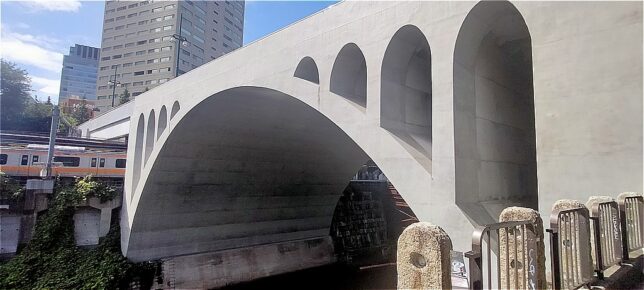

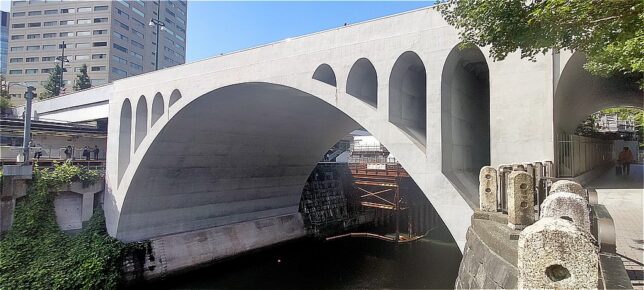

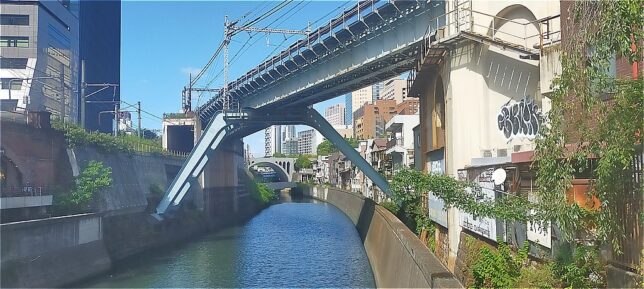

JR中央線 外濠(そとぼり)橋梁はJR中央本線 東京~神田間に架かる鉄筋コンクリート製のアーチ橋です.日本橋川に架かり,径間長38.1mは1918年の建設当時 鉄道アーチ橋として最長でした.中央には機関車の動輪の形をした鉄道院紋章のキーストーンがつけられています.

竜閑(りゅうかん)さくら橋は幅7m,全長122mの大手町と神田を結ぶ歩行者専用橋です.並行して架かる外濠橋梁とほぼ同じ高さで,首都高速が分岐する位置に架かっています.竜閑と言う名は,旧幕府坊主の「井上龍閑」がこの辺りの町を開いたことに由来しているそうです.

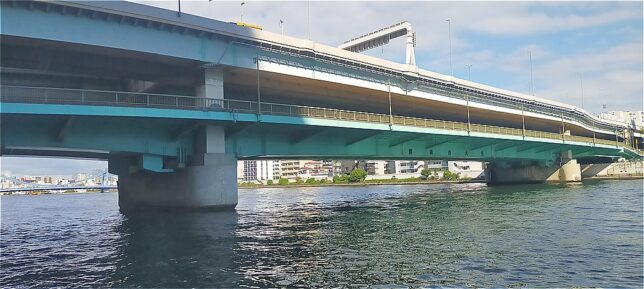

首都高速1号上野線は1963年12月に日本橋本町から宝町間8.3kmが,1969年5月に北上野から日本橋本町間3.5kmが開通しています.日本の高速道路としては最も初期の区間といえます.交差点の前後に鋼製橋脚がみられますが,一般部は梁が鋼製で柱がコンクリートからなる混合橋脚が採用されています.1960年代にこのような複合構造が建設されていることに感心しています.また,単純桁区間は合成桁が採用され,連続桁は非合成桁として設計されています.当時は連続合成桁にすると施工が煩雑になるので,採用されなかったものと考えられます.幅員を拡幅している区間では開断面の単純合成箱桁橋が適用されており,2000年~2010年頃に複数建設された新構造と思っていた形式が,すでに採用されていたことになります.

路面の高さを低く抑えることと景観への配慮から,桁端部を橋脚部分との掛け違い構造が多く採用されており,当時の設計的な工夫が感じられます.建設時は街路の拡幅と地下鉄工事が同時に行われており,比較的短工期で建設しています.江戸橋付近は橋脚と地下駐車場が一体的に整備されています.このように,様々な交差条件を考慮した高架橋の建設工事がなされています.

日本橋の上空に架かる首都高速道路1.8km区間を地下化するプロジェクトが動き出しています.日本橋川周辺は国家戦略特区の都市再生プロジェクトに位置付けられ,多くの再開発計画があり,新たな街づくりが始まっています.日本橋の上空に青空がよみがえり,周辺の景観が向上します.計画では,現在の神田橋JCTから江戸橋JCTまでを地下化して,6号向島線に接続します.

2024年3月に,この区間のランプ桁の撤去が完了しています.今後,路線に並行して迂回ルートを建設し,現在使用している橋梁の撤去や改造を行います.施工には様々な困難が待ち受けていますが,2035年度には地下トンネル化が完了する予定です.最終的に高架橋の撤去完了は2040年度となる見通しです.工事の安全を祈念します.

小名木川(2024.9調査)

小名木川橋梁は,JR東日本 総武本線の鉄道路線(貨物線)で小名木川に架かる鉄道橋です.1929年竣工のワーレントラス橋で,複線用のスペースに片側のみ線路が敷かれており単線となっています.現在は越中島貨物駅にある東京レールセンターから発送される鉄道用レールの輸送で,日曜日を除く2往復のみとなっています.

東側には明治通りに架かる進開橋があります.

小名木川クローバー橋は,小名木川と横十間川とが交差する地点に架かる橋です.80mと60mの橋桁をクロスさせた十字形状で,橋長は140.5mとなっています.歩行者と自転車専用の橋ですが,ふたつの川を往来する船のために橋中央部が高くなっています.江東区の大島,猿江,扇橋,北砂の4地区を結ぶ重要な橋となっています.1994年12月の完成で,最近はドラマのロケ地としても有名です.

四つ目通りに架かる大きな橋は小名木川橋です.バルブプレートの鋼床版です.

小松橋は江東区猿江と扇橋を結ぶ小名木川に架かる橋です.1930年に震災復興事業により架けられた橋長55.9m,幅員13.8mの単径間鋼製ワーレントラス橋になります.西側には逆三弦パイプトラスの水管橋が併設されています.

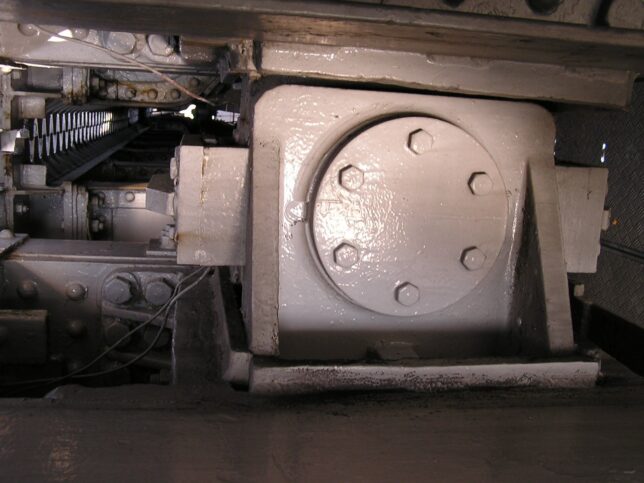

扇橋閘門(こうもん)は小松橋と新扇橋の間,小名木川のほぼ中央に位置し,水位が異なる河川を運航可能とする施設です.2つの水門(前扉と後扉)に挟まれた閘室(こうしつ)の水位を上下し船を通航させます.監視員が接近する船を確認し,ゲートの開閉と水位調節を行ないます.通航に連絡と料金は不要です.1976年の完成で,2019年には耐震工事が完了しています.

新扇橋は小名木川に架かり,江東区猿江と扇橋を結ぶ橋です.1931年竣工の橋長57.3m,幅員17.9mの単径間鋼アーチ橋で1973年に改修が行われています.橋の西側で大横川と小名木川が交差します.

新高橋は,江東区森下と白河を結ぶ単径間ワーレントラス橋で,上弦をアーチ状とした曲弦トラス構造となっています.橋長56.1m,幅員13.8mで震災復興事業として1930年に竣工しています.西側にはランガー補剛形式の水管橋が架かります.

三つ目通りに架かるのは大富(おおとみ)橋です.

東深川橋は橋長55.4mの単径間鈑桁です.東側に水道管とガス導管が併設されたパイプアーチ橋があり,パイプ構造を用いた補剛桁を吊った形式です.

西深川橋は,震災復興事業として1930年に架橋された単径間ワーレントラス橋です.架橋時は新高橋と同一タイプ,同一サイズであったようです.江東区森下と白河間の小名木川に架かります.

高橋は約300年前には架橋されており,木橋の橋脚が極端に高い橋であったことから高橋の名がつきました.浮世絵師 葛飾北斎の描いた「たかばしのふじ」は,橋の下に万年橋と富士山を覗かせる構図で橋の高さを表現しています.現在の橋は2001年に架替えられた単径間鈑桁橋で,森下と清澄白河を結ぶ重要な橋となっています.

西側に2径間のパイプ断面の水管橋が架かります.

新小名木川水門は小名木川が隅田川と合流する手前,萬年橋の東に位置します.津波や高潮などの水害から小名木川領域を守るために設けられました.1961年の完成時に3連あったゲートは耐震補強工事後に2連となっています.

萬年橋は江東区常盤と清澄を結び,小名木川と隅田川が合流する東側に位置する橋です.1930年竣工の下路ブレースドリブタイドアーチ橋で,橋長56.3m,幅員17.2m,川崎造船所が施工しました.1680年の江戸地図に橋の記載があり,富士山が見える名所として葛飾北斎の「富嶽三十六景」や歌川広重の「名所江戸百景」などで深川萬年橋として描かれています.

隅田川(2005.2,2013.12,2021.11,2024.9調査)

千住大橋は,江戸に入った徳川家康が関東代官頭 伊奈忠次(いなただつぐ)に命じて隅田川に最初に架けた橋です.1594年に現在の場所より約200m上流に架橋,現在地に架替えられたのは1767年です.架橋当初は大橋と呼ばれていましたが,1659年に両国橋が架橋されてから千住大橋と呼ばれるようになりました.現在の橋は震災復興事業の一環として1927年に架けられた橋長91.6mのブレースドリブタイドアーチ橋で,設計は増田淳です.交通量増加のため1973年,下流側に3径間連続鋼箱桁橋の新橋が上り線として完成,2橋で構成されています.旧橋の上流側には東京都水道局の工業用水道専用橋である千住水管橋が並行しています.

白鬚(しらひげ)橋は隅田川に架かり明治通りを通す橋です.橋名は東岸にある白鬚神社に由来します.1914年に完成した初代橋は地元有志が基金を募り設立した白鬚橋株式会社が架橋した木橋(有料橋)でした. 現在の橋は1931年に震災復興事業で架けられた橋長167.6m,幅員24.1mのブレースドリブタイドアーチ橋で,増田淳が設計,川崎造船所が施工しました. 永井荷風が「断腸亭日記」で「永代橋に似たる鉄橋」と記している美しい橋です.

言問(こととい)橋は隅田川に架かり国道6号を通す橋です.渡船場があった場所に,関東大震災の震災復興事業の一環として架けられた橋長238.7m,支間長67.2mの3径間ゲルバー鋼鈑桁橋です.当時は隅田川の両国橋,大阪の天満橋とともに日本3大ゲルバー橋と呼ばれました.言問という橋名は在原業平の詠んだ歌に因むと言われています.1928年竣工,横河橋梁製作が施工しました.

東武鉄道伊勢崎線 隅田川橋梁は隅田川に架かる鉄道橋で,東武鉄道伊勢崎線(東武スカイツリーライン)を通しています.浅草雷門(現在の浅草駅)〜業平(なりひら)橋(現在のとうきょうスカイツリー駅)間が開通した1931年に竣工しました.花川戸鉄道橋という別名もあります.景観と車窓からの眺めを考慮した橋長166mの3径間中路カンチレバーワーレントラス橋で,架線柱に曲線のデザインが取り入れられています.設計は田中豊,横河橋梁製作所が施工しました.2020年には下流側に長さ約160m,幅2.5mの歩行者用通路「すみだリバーウォーク」を添架し,既存の橋梁に鋼ブラケット部材を張出して歩道を支持する構造となっています.線路高架下を利用した商業施設「東京ミズマチ」も開業しており,橋梁も東京スカイツリーに採用している「スカイツリーホワイト」に塗り替えられています.

吾妻(あづま)橋が最初に架橋されたのは1774年で,当初は隅田川の俗称である大川に因み大川橋と呼ばれた木橋でした.1876年の架替えを機に吾妻橋となっています.現在の橋は震災復興事業により架けられました.1931年完成の橋長150.3m,幅員20mの3径間鋼上路式ソリッドリブアーチ橋です.錢高組が施工しました.

駒形橋は1927年竣工の隅田川架かる浅草通りの橋で,台東区雷門と墨田区東駒形を結びます.橋名は橋のたもとにある駒形堂に因んでいます.震災復興事業により架けられた中央径間が中路式ソリッドリブタイドアーチ,側部両径間が上路式ソリッドリブアーチとなる3径間のアーチ橋です.橋脚部に設けられた花崗岩が貼られた半円型の美しいバルコニーが特徴です.汽車製造が施工しました.国内初の本格的な鋼中路式アーチ橋として2024年度 土木学会選奨土木遺産に認定されています.

厩(うまや)橋は,台東区蔵前と墨田区本所を結ぶ隅田川に架かる橋です.現在の橋は浅野造船所施工の橋長151.4m,幅員24.5mの3径間下路式タイドアーチ橋で,震災復興事業として1929年に架替えられました.江戸時代この一帯には幕府の米蔵があり,米を運ぶ馬の厩(うまや:馬屋)があったことが橋名の由来となっています.

蔵前(くらまえ)橋は,台東区蔵前と墨田区横網間を流れる隅田川に架かる橋です.復興事業のひとつとして,1927年に完成した3径間連続上路式ソリッドリブ2ヒンジアーチ橋で,橋長173.2m,幅員22mです.橋名は幕府の米蔵があったことに由来しており,橋はもみ殻をイメージした黄色で塗装されています.橋脚の上に四角いバルコニーが設けられています.石川島造船所が施工しました.2023年度 土木学会選奨土木遺産に認定されています.

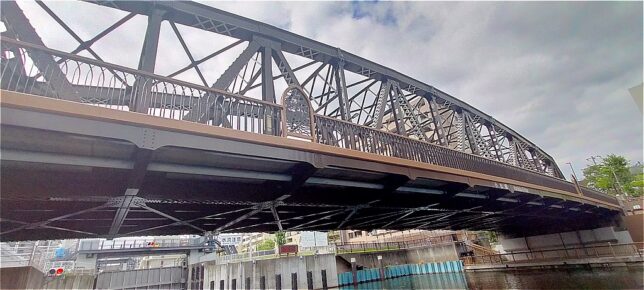

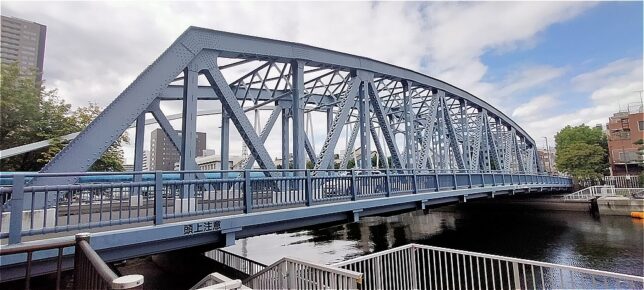

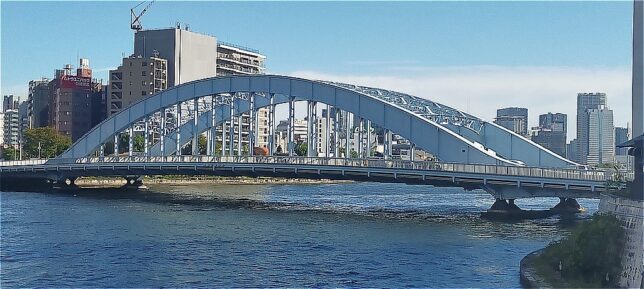

JR総武線 隅田川橋梁は,JR東日本 中央・総武緩行線(総武本線の支線)を通しています.総武本線を両国駅から御茶ノ水駅まで延長するため1932年に完成,両国~浅草橋間に位置します.

橋長172m,国内初のランガー桁形式を採用した鉄道橋になります.設計は田中豊,施工は横河橋梁製作所です.

両国橋は隅田川に架かり,国道14号を通し中央区東日本橋と墨田区両国を結びます.初代木橋は大橋と名付けられましたが,武蔵と下総の国境にあったことから両国橋と呼ばれ,1693年に新大橋が架橋されたことで正式名に採用されています.千住大橋に続いて隅田川に2番目に架けられた橋です.現在の橋は震災復興事業として1932年に架替えられた橋長164.5m,幅員24mの3径間ゲルバー鋼鈑桁橋になります.石川島造船所の製作です.

因みに1904年架橋の鉄橋は1923年の関東大震災で大きな被害が無かったため,曲弦3連トラスのうち1連を亀島川の南高橋として転用,現在も使用されており土木学会選奨土木遺産に認定されています.

両国大橋は隅田川に架かる首都高速道路の橋で,6号向島線と7号小松川線とが分岐する2階建ての高架橋となっています.橋の下に竪川水門があり橋脚が設置できなかったため,上部の橋桁から下部の橋桁をケーブルで吊る構造となっています.1969年12月に完成,1971年3月に供用が開始されました.1969年度の土木学会田中賞を受賞しています.

両国大橋

両国大橋 吊り構造部

両国大橋 吊り構造部

新大橋は,隅田川に架かる橋長170mの2径間連続斜張橋です.中央区日本橋浜町と江東区新大橋を結びます.最初の架橋は1693年で,隅田川3番目の橋でした.当初は現在地より約200m下流に架けられていましたが,1912年にピントラス式の鉄橋として現在の位置に架替えられました.1977年に現在の橋に架替えられましたが,旧鉄橋は愛知県犬山市の明治村へ部分的に移築され,国の登録有形文化財として保存されています.

新大橋

新大橋

明治村の旧新大橋

明治村の旧新大橋

清洲(きよす)橋は隅田川に架かる橋で,1928年に震災復興事業で建設された橋長186.2mの3径間自碇式(じていしき)補剛吊橋です.塔柱から吊された吊鎖を橋端部において主桁と連結し,吊鎖と主桁を吊材で繋いでいます.ドイツのケルン市を流れるライン川に架かるヒンデンブルグ橋(現存せず)をモデルとして設計されました.橋桁製作は川崎造船所です.アイバーにはデュコール鋼が採用されました.2000年に永代橋と共に土木学会の第1回土木学会選奨土木遺産に選定,2007年には永代橋・勝鬨橋と共に国の重要文化財に指定されています.

隅田川大橋は隅田川唯一の上下2層式の橋です.首都高速9号深川線の建設にあわせて架橋されたもので,下層は都道475号,上層が高速道路高架橋になっています.

永代(えいたい)橋は隅田川に架かる橋で,初代は徳川5代将軍綱吉の時代に架けられたものと言われています.現在の橋は1926年に震災復興事業で架替えられた橋長184.7m,幅員25mの3径間カンチレバー式タイドアーチ橋で,初めて支間長100.6mを実現しました.震災復興橋梁は,設計から施工・材料の供給までのすべてを純国産で行うことを精神としていましたが,永代橋と清洲橋は例外的に扱われています.基礎工事には国内初のニューマチックケーソン工法を採用し,桁下にあるアーチのタイ材にはデュコール鋼が使用されています.これにより新しい技術の導入が国内全域に広がり,日本の橋梁技術発展に大きく寄与しました.川崎造船所が製作しました.

中央大橋は,隅田川に架かり中央区新川と佃の八重洲通りを通す橋です.隅田川はフランスのセーヌ川と1989年に友好河川協定を提携しており,架橋にあたりフランスのデザイン会社に設計を依頼しています.主塔および欄干部分に日本の兜を意匠とした橋長210.7m,幅員25mの2径間連続鋼斜張橋です.1993年8月26日,レインボーブリッジと同日に開通しました.石川島播磨重工業の施工です.

近くには霊岸島水位観測所(荒川ペイル)が見えます.3角形のフレームは土木や建築の設計図などに高さを表す記号として用いられる▽をイメージ,パイプ1辺の長さは位置の経度である東経139°47’に因み13.947mとなっています.

岸島水位観測所(荒川ペイル)

佃(つくだ)大橋は,都道473号 新富晴海線を通す橋です.中央区湊と月島を結び62°の斜角で架かっています.1964年開催の東京オリンピックの備えと渋滞解消を目的として,渡船場として320余年の歴史をもつ佃の渡しの位置に架けられました.橋長476.3m,幅員25.2m,大ブロック一括架設工法で設置された3径間連続鋼床鈑箱桁橋です.

勝鬨(かちどき)橋は,1940年に東京港修築工事の一環として完成した全長246mの橋です.中央はスパン51.6mを有するシカゴ型双葉式跳開橋,両側はそれぞれ支間長86mの下路式鋼タイドアーチ橋で構成されています.完成時には東洋一の可動橋と呼ばれました.隅田川の河口から0.5km上流の位置に架けられ,1日5回,1回20分間中央部が跳ね上がり,船の通航を可能にしていました.橋が通る晴海通りの交通量の増大と東京湾機能の移行により,1970年を最後に開かずの可動橋となっています.

橋桁製作は中央部が神戸川崎車両,築地側は横河橋梁製作所,勝どき側は東京石川島造船所が製作を行いました.

築地大橋は隅田川の最も下流にある2018年竣工の橋です.アーチを歩道側に約14°傾斜させた上横支材のない開放的な双弦アーチで,橋長245mの鋼3径間連続中路式アーチ橋になります.

毎正時にはカラーで照らされた大アーチを上から下へゆっくり白色に変化させるなど多彩な演出でライトアップが行なわれています.2018年度土木学会田中賞を受賞しています.

東京スカイツリーは墨田区押上にある自立式電波塔です.高さ634 m(634=武蔵)は電波塔として世界第1位,建築物としてはブルジュ・ハリファ(アラブ首長国連邦:ドバイ),ムルデカ118(マレーシア:クアラルンプール)に次ぐ世界第3位となります.電波塔としての役割のほかに,観光資源,研究拠点としても大事な役割を担っています.

地上部分は安定感と周囲への圧迫感や日影の影響を最小限に留めるべく三角形とし,高くなるにつれて円形へと変化し,300m地点で完全な円形となります.基礎は大林組が用いたナックル・ウォール工法という突起の付いた杭と地中連続壁杭とが3本足と3枚の壁となる,三角形で構成された基礎杭となっています.塔体は主材,水平材,斜材からなる各部材を三角形状に接合したトラス構造で,各部材の接合は分岐継手と言われる鋼管を直接溶接接合する方法としています.

地震対策としては,タワー中央部にある心柱(しんばしら)と呼ばれる鉄筋コンクリート造の円筒と外周部の鉄骨造の塔体を構造的に分離,心柱が揺れたときに塔体にぶつからないような働きをする心柱制振システムが用いられています.

東京湾岸(2021.10・11,2023.3,2023.6,2024.11,2025.2調査)

東京ゲートブリッジは,東京港第三航路(東京東航路)を跨ぎ中央防波堤外側埋立地と江東区若洲を結ぶ橋梁です.恐竜が向かい合っているような特異な形状をしており,全長2,618m(陸上部アプローチ橋を含む)のトラス橋になります.水面から橋梁最上部の高さが87.8m,海上を跨ぐ区間の長さが1,618mで,RC橋脚の上部に鋼3径間連続トラスボックス複合構造の橋桁が架けられ,4車線道路が設けられています.

建設地が東京国際空港(羽田空港)に近く航空機の飛行ルート上にあるため,航空法により橋の高さに制限が課されている一方,東京東航路を通る大型船舶が航行可能な桁下の高さ54.6mを確保すべく,吊橋や斜張橋ではなく,トラス構造が採用されました.また,支間長は440mで,日本国内のトラス橋としては生月大橋(同400m)を上回り,港大橋(同510m)に次ぐ規模です.主橋梁部橋長は 760m,2012年の完成です.高強度でありながら従来鋼よりも加工性・溶接性に優れており,予熱省略や予熱温度低減が可能な橋梁用高降伏点鋼板「SBHS」が用いられています.

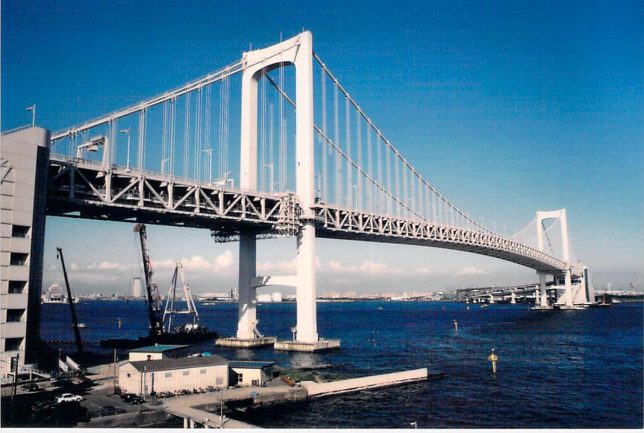

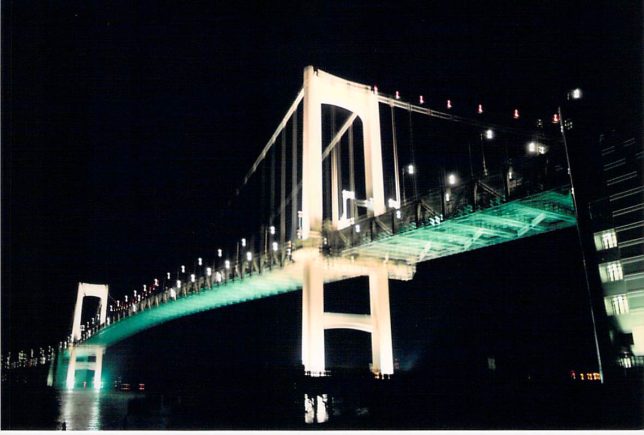

レインボーブリッジは幅員29m,中央径間570m,主塔の高さ126mの吊橋です.ただし,主塔は長大吊橋に見られるようなトラス構造ではなく,ラーメン構造となっています.主塔の基礎とアンカレイジはニューマチックケーソン工法で建設され,海上に建てられています.橋桁は上下2層の補剛トラス構造になっており,上層には首都高速11号台場線,下層には中央部に新交通システム・ゆりかもめが,その両側に臨港道路海岸青海線が通る鉄道道路併用橋です.なお,上層の首都高速道路は台場側アプローチ部分に台場出入口が設けられています.下層の両外側にはレインボープロムナード歩道があり,無料で歩いて渡ることができます.自転車については,専用の貸し出し台車に載せて手押しでの通行が可能です.豪華客船「クイーン・エリザベス2」の通過・晴海埠頭への接岸を想定し,桁下高さは52mあります.日没後にはライトアップが行われ,観光名所になっています.

補剛桁の設計施工に携わった思い出の橋です.

かもめ橋は品川区勝島と同区八潮を結ぶ斜張橋です.京浜運河を跨ぎ八潮団地に至る3本の橋の内,唯一の歩行者専用橋で橋長168.5m,幅員は4.2mです.日本鋼管の施工で1986年完成,ドラマ等の撮影も度々行なわれています.

アイル橋は,品川区東品川の目黒川河口付近(天王洲南運河)にある天王洲公園と東品川海上公園を結ぶ歩行者専用の橋です.1996年完成で,橋長100m,支間長98.5mのバスケットハンドル型ニールセンローゼ橋です.三井造船が施工しました.2020年度にライトアップ整備工事が行われています.

目黒川と天王洲運河を繋ぐのは目黒川水門です.ここに描かれているのは公募で選ばれた「しながわ鯨」です.1798年(寛政10年)5月1日,付近(当時は海だった)に鯨が迷い込み,品川の漁師たちが捕獲しました.体長16.5m,高さ2mの大鯨は江戸中の評判となり,江戸幕府11代将軍 徳川家斉が浜御殿(現在の浜離宮恩賜庭園)で上覧されたほどだったそうです.絵はこの「寛政の鯨」がデザインされ,波で「しながわ」という文字が表現されています.

品川ふ頭橋は,りんかい線と東京モノレール天王洲アイル駅南口を出てすぐ,京浜運河に架かる橋です.天王洲アイルと品川埠頭を結ぶ都道480号品川埠頭線で東西行き,支間長76m,それぞれ3車線の下路ランガー桁が2橋並びます.東京鉄骨橋梁が施工しました.天王洲アイルの高層ビルをバックにドラマのロケ地として有名です.近くにモノレールが走行しており,近くで見ると軌道と走行方法の関係がよくわかります.

天王洲ふれあい橋は,品川区港南の港南公園と品川区東品川の天王洲エリアを結ぶ天王洲運河に架かる人道橋です.ピントラス構造が特徴であり,支間長68.2mの下路トラス橋で,下弦材がゆるやかなアーチ形状になっています.付近は倉庫をリニューアルしたショップやレストランが並び,ドラマのロケ地としても人気のエリアとなっています.1996年竣工,宇部興産,佐藤鉄工,大谷櫻井鐵工のJVが施工しました.

テレポートブリッジは,東京テレポート駅A出口すぐにある台場地区と青海地区を結ぶ歩行者専用橋です.東京湾岸道路と首都高速湾岸線を跨ぎ,パレットタウンや東京テレポート駅とお台場海浜公園やデックス東京ビーチなどの主要な駅や観光地を結んでいます.橋長341m,幅員9mの3径間連続斜張橋で,1本の傾斜した高い主塔が特徴です.日本鋼管,日立造船,春本鐵工JVの施工で1996年に完成しました.

羽田スカイアーチは,大田区の東京国際空港(羽田空港)第一ターミナルと第二ターミナルの間,東京湾岸道路と首都高速湾岸線を跨ぐ橋です.アーチという名称がつけられていますが,アーチは橋軸直角方向に配置され,アーチリブからケーブルで桁を吊っているので,斜張橋に分類されると考えられます.構造としては主塔アーチ型鋼並列斜張橋で,正式名は東京国際空港中央南北連絡橋といいます.支間長101.4m,アーチのスパンは160mです.付近は羽田マヨネーズ層とも呼ばれる軟弱な地盤のためアーチ型主塔はタイドアーチ形式となっています.1992年度土木学会田中賞を受賞しています.

東京国際空港エアサイド連絡橋(橋長298m,主径間88.5m,1990年竣工)が近くに見えます.

旧晴海鉄道橋は晴海運河に架かる全長190.3mの鉄道橋で,1957年〜1989年まで臨港鉄道東京都専用線 晴海線が走っていました.鉄道橋としては国内初のローゼ橋及び連続 PC桁橋です.中央区晴海と江東区豊洲を繋ぐ春海橋に並行して架かっており,廃線から35年余りを経て耐震補強工事と補修・整備が施され,遊歩道として生まれ変わります.調査時は建設当初のライトグリーンでアーチの塗装処理が半分ほど終わっていました.既存レールを歩道部分に埋めて,床版をリニューアルしています.2025年6月完成予定となっています.

黎明(れいめい)小橋は中央区勝どきと晴海を結ぶ歩行者専用橋として,2024年3月25日に開通しました.朝潮運河に架かる橋長84.9m,支間長43mの3径間連続下路トラス橋です.巴コーポレーションが施工しました.

晴海アイランド トリトンスクエアはX・Y・Zと呼ばれる3棟の高層オフィスタワーで,各棟が制振ブリッジ(構造物の揺れを抑える装置)で連結されており,高さの異なる3棟を繋げることで揺れを干渉させ制振に利用しています.

高輪ゲートウェイ駅は,2020年3月14日のダイヤ改正にあわせて開業したJR東日本の駅です.田町~品川駅間に位置します.駅舎のデザインは隈研吾設計事務所が担当し,折り紙をモチーフにした4,000㎡に及ぶ大屋根をはじめ,東北3県(岩手,宮城,福島)の木材がいたるところに使われています.

東京モノレールが接続するJR浜松町駅とゆりかもめ竹芝駅方面を結ぶ歩行者専用デッキが,2020年9月14日に部分開通しました.橋長240m,幅員6mの6径間連続鋼床版箱桁ラーメン橋で,首都高速道路都心環状線を横断するため,高さが15mあります.2018年7月に環状線を通行止めとし,一夜で首都高を渡る部分の桁一括架設を行いました.浜松町駅が橋上化されると,地上を通ることなく浜松町駅~竹芝駅が行き来できるようになります.

東京タワーは港区芝公園にあり,東京の各テレビ・ラジオ局の電波を集約して発信する総合電波塔として1958年12月23日に竣工しました.正式名称は日本電波塔と言い,333mの高さは建設当時の自立式鉄塔では世界一の高さを誇りました.設計は大阪の2代目通天閣(1956年:103m)やさっぽろテレビ塔(1957年:147m)を設計し日本の塔博士と呼ばれた内藤多仲が担当しています.鉄骨トラス構造で,昼間障害標識としてインターナショナルオレンジと白色を交互に配した塗装となっています.東京スカイツリーが完成したことで,電波塔としての役割は終えましたが,災害時のバックアップ機能や東京を代表する観光地として根強い人気を誇っています.展望フロアまで歩いて登れます.

開東閣(かいとうかく)は港区高輪にある旧岩崎家高輪別邸です.三菱財閥2代目当主である岩崎弥之助が,伊藤博文の邸宅地であった当地を購入し,ジョサイア・コンドルに設計させ洋風庭園を配した別邸として1908年に完成しました.現在は三菱グループの迎賓館として使われています.

荒川放水路・新中川(2025.3調査)

JR京葉線(東京~蘇我間)で最長の荒川放水路橋梁は,荒川の河口を横断する長さ約846mの複線鉄道橋です.

ゲルバー式上路トラス桁(中央部は航路限界高さ25mの下路ランガー桁110m)です.東京湾岸4ヶ所の岸壁上で組み立てられた各ブロックを16,000 t積デッキバージにより現地まで曳航,,1,300 tクレーン2隻の相吊りにより一括架設を行いました.

平行して,国道357号の荒川河口橋(7径間連続鋼床版箱桁橋)と首都高速湾岸線の荒川湾岸橋(7径間連続上路式トラス橋)が架かります.

清砂(きよすな)大橋は荒川および中川に架かり,東京都道・千葉県道10号東京浦安線(清砂支線)を通します.東岸は江戸川区清新町,西岸は江東区新砂で, それぞれの町名から一文字ずつとって命名されました.橋長1,317.2m ,支間長230mの3径間連続斜張橋で2004年の完成です.

東京メトロ東西線の荒川中川橋梁が並行して架かります.

荒川中川橋梁は,江東区新砂から江戸川区清新町の東京メトロ東西線 南砂町駅~西葛西間にある荒川および中川に架かる鉄道橋です.橋長1,236mの単純下路ワーレントラス16連で,1981年当時は日本一長いワーレントラス式鉄道橋でした.架橋位置が左岸側(江戸川区側)と右岸側(江東区側)で差があるため橋軸が河川に対し直角に交差しておらず,わずかに斜角が付けられた斜橋です.

葛西橋は,江東区東砂と江戸川区西葛西の間の荒川および中川に架かる,都道10号東京浦安線および都道475号永代葛西橋線(葛西橋通り)の橋です.1963年の完成で,全長727.4m ,最大支間長142mの鋼カンチレバー吊補剛桁橋は,世界初の形式でした.施工は主径間の製作および現地においての架設を横河橋梁製作所,側径間の製作を宮地鐵工所と松尾橋梁,桜田機械工業が担当し,取り付け道路の高架橋の製作を東京鐵骨橋梁と東都鉄構が担当しました.

明和橋は新中川に架かり,東岸の江戸川区西瑞江と西岸の一之江を結びます.初代の橋は1961年の架橋でしたが,区の新中川橋梁整備計画の第一弾として 1992年に架替えられました.橋長137m ,支間長66.4mの下路式ブレースドリブ・タイドアーチ橋で,川を斜めに渡河する形で架橋された斜橋です.松尾橋梁が施工しました.

大杉橋は新中川に架かり,東岸の江戸川区鹿骨と西岸の大杉を結びます.初代の橋は1961年に新中川掘削工事に伴い架橋され,現橋の下流側に位置していました.その後,江戸川区新中川橋梁整備計画の第三弾として1994年に現在の場所に架替えられています.2径間偏心1面吊り斜張橋で,橋長119m,支間長72.5m です.橋名でもある大きな杉をモチーフにしており,遠方からも主塔と斜長ケーブルが確認できます.横河ブリッジ施工です.

辰巳(たつみ)新橋は新中川に架かり,東岸の江戸川区南小岩と西岸の上一色を結びます.新中川開削工事に伴い1956年に架橋されましたが,交通量の増大と老朽化,幅員が狭いことから区の新中川橋梁整備計画の第二弾として,1993年に現在の橋に架替えられました.橋長120.3m ,支間長118.8mのバスケットハンドル型ニールセンローゼ橋で,施工は宮地鐵工所です.

その他エリア(2012.9,2016.6,2018.12,2020.11,2023.12調査)

五色桜(ごしきざくら)大橋は荒川に架かる首都高速中央環状線 江北JC~板橋JC間の橋です.世界初のダブルデッキニールセンローゼ橋として2002年に開通しました.この付近の荒川堤一帯がかつて五色の桜が咲く名所だったことに因んで名付けられました.上層部が内回り(板橋方面),下層部が外回り(江北方面)となっています.支間長は142.2mあり,2002年に土木学会田中賞を受賞しています.

日暮里・舎人(とねり)ライナー 荒川横断橋梁は,舎人ライナー 足立小台~扇大橋間の荒川に架かる橋長612mの4径間連続鋼床版鋼箱桁橋です.日暮里・舎人ライナーは東京都営の新交通システムで,2008年3月30日に開業しました.橋は都道および交差する首都高速中央環状川口線を越える高さを確保し,中間支点部に斜材と垂直材を配したラーメン構造です.下流側には並行して扇大橋が架かっています.

旧古河(きゅうふるかわ)庭園は北区西ケ原にある都立庭園です.ジョサイア・コンドルの設計による洋館と西洋庭園は1917年に,京都の造園家・七代目小川治兵衛が手がけた日本庭園は1919年に完成しています.

庭園は陸奥宗光の別邸でしたが,彼の次男が古河財閥の養子になった時に古河家の所有となりました.武蔵野台地の斜面を上手く利用した造りとなっており,台地上に洋館,斜面に洋風庭園,斜面下の低地部に日本庭園が配置されていて,国の名勝に指定されています.

渋谷駅街区東口 2 階デッキは,渋谷駅東口と渋谷ヒカリエを繋ぎ明治通りを渡る全長55mの跨道橋です.通路上部に架けられた鋼製箱桁を主構造とし,箱桁から立体トラスと吊り材により下路桁を支持しています.

銀座線渋谷駅新駅舎は,2020年1月3日の始発から明治通り上空に移設され供用が開始されました.従来の駅導線や下を通る明治通りの交通,既存の駅舎を発着する銀座線への影響を最小限に抑える短期間での工事に採用されたのは,M字形の鉄骨アーチによるスライド工法でした.駅舎の屋根としてのM字アーチを組み立てるための作業台を銀座線の真上に設置,アーチの搬入・組み立てをして台車の上に載せ,9回に分けて所定の位置までスライドさせます.こうしてアーチが2.5m間隔で計45本並ぶ,全長110mの駅舎が完成しました.設計は内藤廣が担当しています.

国立代々木競技場は,1964年の東京オリンピック開催のために建設された屋内総合競技場です.意匠設計は丹下健三,構造設計は坪井善勝です.第一体育館は2本,第二体育館は1本の主柱から屋根全体が吊り下げられ,吊橋と類似の構造を用いています.観客が競技に集中できるよう内部に柱を持たない造りになっています.2021年には国の重要文化財に指定されました.

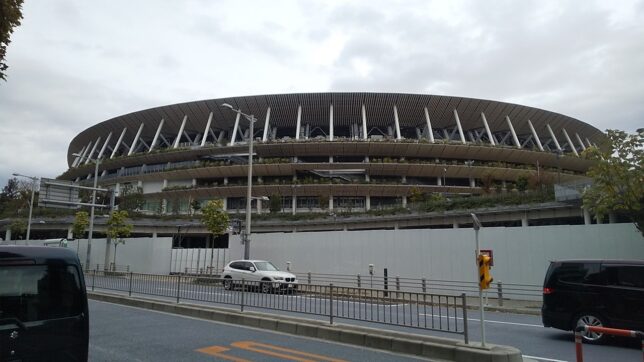

国立競技場は,1958年に新宿区に開場した旧・国立競技場の全面改築により建てられた施設です.2019年11月に竣工し,東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のメインスタジアムとして使用されました.建築家 隈研吾によるデザインは「杜のスタジアム」のコンセプトの下,屋根や軒庇(のきひさし)などを鉄骨と木材のハイブリッド構造としています.使用した木材は日本全国から集めています.

多摩(2022.3,2024.6,2024.9,2025.11調査)

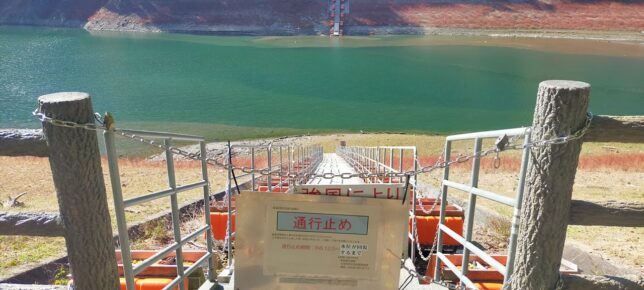

奥多摩湖には麦山浮橋(むぎやまのうきはし:220m)と留浦浮橋(とずらのうきはし:212m)のふたつの浮橋が架かっています.この浮橋はダム建設に伴い湖底に水没した対岸との通行路の代替として設置されました.現在は,ポリエチレン・発砲スチロール製の浮子を使用していますが,以前はドラム缶の浮子が使用されていました.このことから通称ドラム缶橋と呼ばれています.

調査時(2025年11月)は水位低下により,通行止めになっていました.

峰谷(みねたに)橋は奥多摩町留浦の奥多摩湖に注ぐ峰谷川に架かる国道411号(青梅街道)の橋です.橋長125m,支間長123m,1957年の竣工当時は国内最長支間の鋼中路式ブレーストリブアーチ橋でした.東京の水がめである奥多摩湖(小河内ダム)竣工にあわせて5つの橋が架橋されましたが,峰谷橋はその中の1つです.橋門構には紅葉と橋名が刻まれています.

麦山橋も国道411号の奥多摩湖に架かる鋼中路式ブレーストリブアーチ橋です.橋長67.8m,支間長66m,1957年に松尾橋梁がしました.

深山(みやま)橋は1957年に架橋された下路式鋼ランガー桁橋で,橋長180.7m,支間長90mです.両端の桁橋部分はゲルパー桁になっています.橋脚高42mは竣工時国内最高でした.欄干と街路灯が緑色に塗られアクセントになっています.

三頭(みとう)橋は国道139号の深山橋を渡った先,奥多摩湖に流入する小菅川に架かります.この橋を渡ると奥多摩周遊道路(都道206号)へ入ります.1970年3月に竣工した日本初のバスケットハンドル型ニールセンローゼ橋で,橋長132.3mになります.橋の名前は南にある三頭山から付けられています.

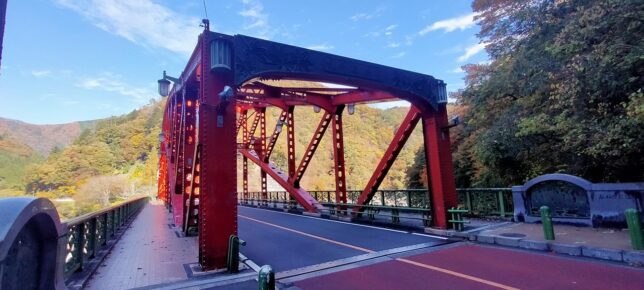

軍畑(いくさばた)橋梁は,1929年に竣工したトレッスル橋脚2つを有するプレートガーダー橋です.

軍畑駅から線路沿いに歩き,踏切を超えて少し行くと見えてきます.赤い塗装が眩しいトレッスル構造は余部鉄橋(兵庫県)と同様の構造であり,下から見ると迫力があります.河川と道路のある谷間を交差しています.

奥多摩橋は,戦前の鋼アーチ橋の中で最大支間長108mを誇る雄大な2ヒンジ・ブレースドリブ上路アーチ橋です.幅員5.5m(歩道含む),水面からの高さ33m,アーチライズが大きく非常に優美な橋梁で,近代土木遺産に選定されています.橋長176mで,アーチの両側に22.3mの上路ボーストリングトラス(魚腹トラス)が3橋設置されています.1939年,宮地鉄工所で建造されました.

昭和橋は上路アーチ橋です.奥多摩駅近くの氷川キャンプ場から河原に出ると見ることができます.1959年に建設され,橋長は97.5mです.拡幅時にローゼ形式からスパンドレル・ブレースドアーチ形式に(斜材を入れて補強)しています.

もえぎ橋は,JR青梅線の終端の奥多摩駅の近くにある1998年7月開業のもえぎの湯と対岸の氷川キャンプ場を結ぶ橋で,トラス構造の補剛桁がなく軽量に造られています.このため風がネックとなるので,ストームロープが張られ,橋の歩道部分のねじれ振動を制御しています.

雲仙橋は幅員が狭い吊橋の主塔を残していますが,トラス構造に改築されています.坂道を下りきると周りには民宿などが複数あり,その先に雲仙橋の橋台にでます.橋の規模から車の通行は2tまで,実質バイクや軽自動車以外は無理ですね.

将門(まさかど)大橋はJR青梅線の鳩の巣駅から約900m南東方向にあります.青梅街道から新しくできた将門交差点を南に下っていくと,この橋に繋がります.形式は下路式ローゼ橋で2012年完成,支間長108m,幅員10mです.

鳩の巣大橋は将門大橋とほぼ平行に並んでいます.上路式逆ローゼ橋です.1957年完成で,橋長35mです.急な谷間に架かるアーチ橋で,クラウン部が桁と剛結されており,橋軸方向の相対ずれを拘束しています.

万世橋は1つのアーチの上部にトラス構造の鋼部材が組まれています.青梅街道に繋がる吉野街道に架かります.橋の周辺から橋脚部分を見ることは出来ませんが,明るいグレーの逆ランガーの上にワーレントラスが設置されているトラスドランガー形式で珍しいです.1957年完成,橋長122.9mです.

奥多摩大橋は橋長265mの鋼2径間連続鋼床版斜張橋で,支間割は104.0m+159.3mです.有効幅員12mです.北側にキャンプ場に河原へ降りる階段があります.1996年の完成で,ケーブルはレインバイブレーション対策と思われる突起があります.

杣(そま)の小橋は歩行者専用吊橋です.この辺りはここから下流の御岳方面に変化のある流れが続くので,カヌーやラフティングの発進基地になっています.

軍畑(いくさばた)大橋はJR青梅線の軍畑駅近くにあり,奥多摩川に架かる橋の中では大きく,橋長129.5mの中路ローゼ橋です.歩道が左右に設置されています.塗替え工事が行われていました.深く抉られてしまった地形の南北にある青梅街道と吉野街道を繋いでいます.

好文(こうぶん)橋は青梅市梅郷から二俣尾を結ぶ,パイプアーチ橋です.この橋は現在,車が通行禁止の歩行者専用のアーチ橋です.建設は1975年で,橋長138.0m,道幅歩道3.0m,高さ20m(水面まで)です.

和田橋はライズの小さいパイプアーチ橋で,補剛桁とアーチを繋ぐ垂直材もパイプ構造です.JR青梅線の宮ノ平駅と日向和田駅のほぼ中間位置にあります.1965年建設,橋長98.6m,車道7.3m,高さ16m(水面まで)です.

万年橋は2本の橋で構成されています.下流側は今までの面影を引き継いだSRCコンクリートアーチ橋で,アーチ支間は82.0mです.もう一方の上流側は上路開腹トラスで,橋長は93.0mあります.

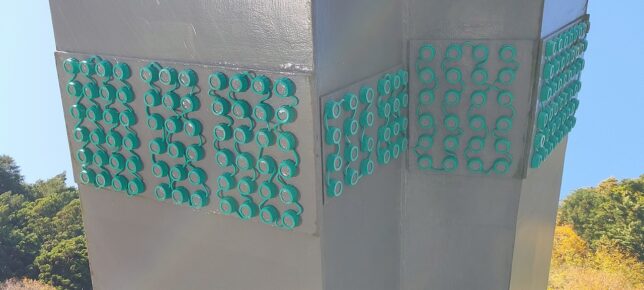

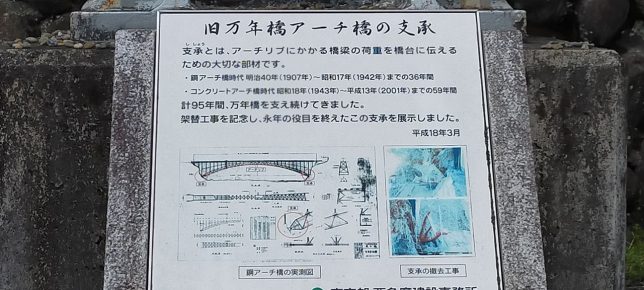

以前の万年橋は1907年に建設され,2001年まで供用されていました.幅員3.6m,橋長89m,支間長76mの2ヒンジ・ブレースドリブアーチ橋です.戦前1943年に木床版をコンクリート床版にして,鋼アーチ部をコンクリートで巻立てて合成構造(SRC)にしました.

・鋼アーチ橋時代 明治40年(1907)〜昭和17年(1942)までの36年間

・合成アーチ橋時代昭和18年(1943)〜平成13年(2001)までの59年間

計95年間,万年橋を支え続けてきました.

柳淵(りゅうえん)橋は釜の淵公園にあります.この橋は桁もアーチも鋼管で製作されています,ハンガーロープが斜めに張られたニールセローゼ橋です.1971年建設,橋長103mです.とてもスレンダーで現場溶接されています.

鮎美(あゆみ)橋は2径間鋼斜張橋です. A型主塔の2面吊りで,スッキリして景色に溶け込み,釜の淵公園のランドマークとなっています.柳淵橋を渡った先にあります.1983年建設,橋長121mです.

首都圏中央連絡自動車道(圏央道)が通る多摩川自動車橋は,ダブルデッキトラス橋です.普通は対向車道を平行に付ける場合が多いですが,この橋は上下2段になっています.一部に大きな遮音壁が設置されています.

友田水管橋はトラスドランガー橋で,上部が歩道でトラス下部に水道管が設置されています.都道249号の多摩川橋のすぐ上流側にあります.こちらも多摩川橋と同じく,最寄りの駅はJR青梅線の小作駅です.

新矢柄(しんやがら)橋は,あきる野市の秋川に架かる檜原街道のアーチ橋です.橋長96m,幅員は歩道含めて10mです.アーチリブが鋼桁上部に斜めに配置され,そこから鋼桁支間部を斜めにケーブルで吊った鋼アーチ支持桁橋です.アーチ型タワーで弾性支持されており,約100mの橋長が成り立っています.2008年に建設されました.

神大(じんだい)橋は檜原(ひのはら)村の北秋川に架かる中路アーチ橋です.橋長57m,1980年の完成で日本橋梁が施工しました.

石舟(いしぶね)橋,はあきる野市から檜原村にかけ20kmに亘って続く秋川渓谷に架かる歩行者専用の吊橋です. 橋の下流に船の舳先のような形をした岩がいくつかあり、地元では古くから石舟と呼ばれてきたそうです.長さ96mの橋は,夏は新緑,秋は紅葉を見ることが出来る名所として知られています.

あゆみ橋は,あきる野市の秋川橋河川公園バーベキューランド近くに架かるニールセンローゼ橋です.2001年竣工で,橋長は約80mです.付近は鮎釣りの絶好ポイントであり,橋名の「あゆみ」は鮎に因んでいるようです.

山田大橋はあきる野市山田の秋川に架かる橋長439.6m,支間長110mのラーメン橋です.1989年の完成で,石川島播磨重工業が施工しました.橋の下には山田大橋キャンプ場が整備されています.

首都圏中央連絡自動車道(圏央道),あきる野ICの秋川高架橋は,圧迫感を無くし周辺の環境と調和が図られるよう,本線橋脚を鼓型に,ランプ橋脚は8角形型の構造を採用しています.橋長228m,主径間63m,2004年竣工のストラット付きの5径間連続鋼床版箱桁2連です.主桁を構成するコンクリート部材内に配置していたPC鋼材を,コンクリート桁部分は,ケーブルを桁の外側に配置してプレストレスを与える構造の外ケーブル工法を採用しています.

秋留水管橋は,あきる野市牛沼の秋川に架かる5径間三弦トラスの水管橋です.隣には人道橋,国道411号上の秋留橋,その上流は高速道路(圏央道)です.

東秋留橋(旧橋)は八王子市とあきる野市を結ぶ,秋川に架かる一般都道176号楢原あきる野線の橋です.橋長149.7m ,支間長25mの6径間連続コンクリートアーチ橋で1939年8月の架橋です.当時の姿を今に伝える貴重な橋梁として2015年度に土木学会選奨土木遺産に認定されました.

2008年4月,下流部に新たに橋長182.7mの東秋留橋が架けられ、旧橋は歩行者・自転車専用橋として供用されています.

南浅川橋は八王子市の南浅川に架かり,多摩御陵・武蔵野御陵への参道となっています.1936年に大正天皇10年式年祭が開かれた時に再架橋されたコンクリートアーチ式の橋です. 平成に入り,昭和天皇の武蔵野陵ができた際に洗浄と補修がされています.

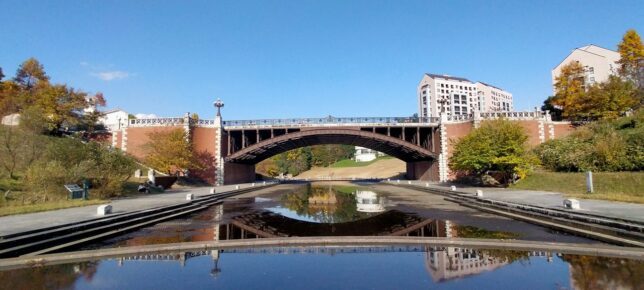

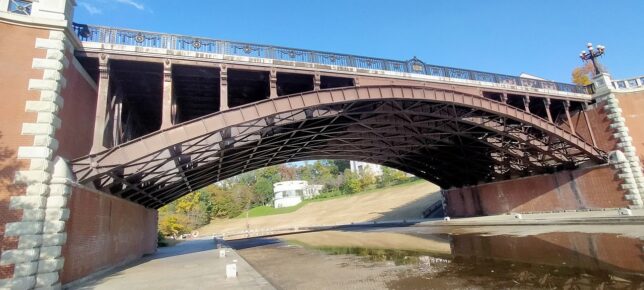

八王子市の多摩ニュータウン内の長池公園に架かる長池見附橋(旧四谷見付橋)は,元は国道20号(新宿通り)を通し,JR中央線四ツ谷駅上に架かる跨線道路橋でした.1913年に竣工した鉄製アーチ橋としては現存する国内最古のもので,国の登録有形文化財に指定されています.隣接する赤坂離宮(現在の迎賓館)との調和を考え,ネオ・バロック様式の装飾を取り入れて設計された美しいアーチ橋です.

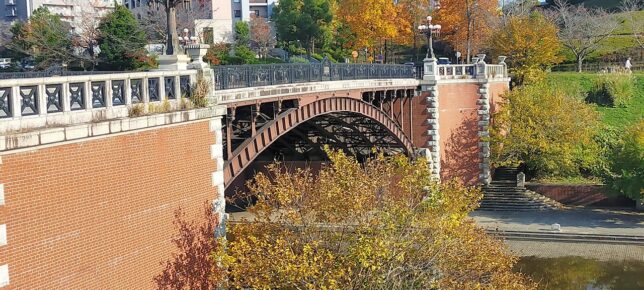

架替えにより役目を終えた旧四谷見附橋を,1993年に移築したものになります.橋の下は姿池を中心にシンメトリックにデザインされた広場になっていて,姿池は長池見附橋の姿を映すことから命名されています.

多摩大橋は多摩川に架かり,右岸の八王子市と左岸の昭島市を結びます.1966年開通の右岸方面行きの既設橋と,上流側に2007年開通した左岸方面行きの新設橋が並列して架かっています.新設橋は全長461.08m,支間長150.9mのバスケットハンドル型ニールセンローゼ橋で,赤くシャープなアーチラインが印象的です.2011年度土木学会田中賞を受賞しています.既設橋は2010年に補強と歩道の設置が完了しています.

村山貯水池(多摩湖)は東京都と埼玉県にまたがる狭山丘陵を利用して造られた貯水池です.西側(上流側)の村山上貯水池(取水塔1基)と東側(下流側)の村山下貯水池(取水塔2基)に分かれ,隣接の山口貯水池と連絡管で結ばれ一体的に運用されています.

日本で一番美しい取水塔と言われているのが村山下貯水池 第一取水塔です.1925年完成,高さ27.1m外径8.8m,ドーム屋根、アーチ窓でアクセントをつけたタイル張りの外壁であり,管理用のトラス橋で陸側と結ばれています.奥に見える村山下貯水池 第二取水塔は1973年の完成です.

日野橋は日野市から立川市を結び多摩川を渡河します.現在の橋は1926年に完成した橋長367.3mの鋼鈑桁橋です.老朽化の進行と近年の大雨の発生状況を鑑み,架替えが決定しました.2020年11月から現橋の約30m上流側に仮橋を配置し交通を切り替えます.現橋撤去と新橋工事に7年,仮橋撤去に2年,工事期間は合計で12年に及ぶ予定です.

仮橋は橋脚間を⻑く,⼯期の短縮が可能なトラス形式とし,架替え後の新橋は,2本の橋脚(主塔)の上から斜めに張ったケーブルで橋桁を吊って支える3径間連続合成斜張橋になる予定です.

万願寺歩道橋は日野市落川の浅川に架かる橋で,通称ふれあい橋といいます.1991年竣工の橋長148m,幅員6mの斜めハンガー自碇式吊橋で,映画やドラマのロケ地としても有名です.

府中四谷橋は,1998年12月に中央道の国立府中ICと多摩ニュータウンを結ぶ都道20号の多摩川を渡る橋として開通しました.全長446m,支間長260m,塔の高さ61mの斜張橋です.4車線の車道に加えて、幅広の歩道が両側に設けられています.日本鋼管,日本鉄塔,川田工業JVの施工です.

是政(これまさ)橋は多摩川に架かり府中市と稲城市を結びます.1941年に初代の木造橋が架橋,1957年にコンクリート橋に架替えられました.現在の橋は1998年に第1期工事が竣工,引き続き第2期工事が行われ2011年3月に竣工・完成しています.2本の並行した3径間連続合成桁斜張橋は国内では実績が少ない橋梁形式です.青と白の鮮やかな主塔が多摩川周辺地域のシンボルとなっています.

多摩川原水道橋(たまがわげんすいどうきょう)は,多摩川に架かるパイプアーチランガー水道橋です.右岸は稲城市,左岸は調布市であり,調布市側(武蔵境浄水場)から稲城市側(多摩ニュータウン方面)に水を運びます.1968年竣工,全長は453mです.並行して下流側には全長402mの多摩河原橋が架かります.

JR南武線矢野口高架橋は,コンクリート製のローゼ橋です.2004年に完成しています.

多摩水道橋は,狛江市と神奈川県川崎市を結ぶ道路と水道管が一体となった構造の橋です.相模川の水を川崎市長沢の浄水場を経て都内に供給するための水道橋 として,また登戸の渡しに替わる道路橋として1953年に完成しました.エメラルドグリーンが美しい3径間連続鋼ローゼ桁の現橋は1995年に上り線,2001年に下り線が竣工,導水管も引き続き道路橋と歩道橋の下に並行して設置されています.東京都と神奈川県の県境になります.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)