県北(2022.1調査)

竜神大吊橋は全長446m,中央支間は375mの歩行者専用吊橋であり,三島スカイウォーク支間長400mに次ぐ規模の長さになります.桁は横風にも強いトラスト補剛形式であり,ケーブルはパラレルワイヤーケーブルを採用した本格的な長大吊橋の形式で安全な設計になっています.主塔は恐竜をイメージさせる形です.1995年頃に完成間もないこの橋を見て以来ですが,健全そうでした.

周辺には袋田の滝があります.冬には凍って氷瀑になります.

高萩市にある渓谷でモミジの名所である花貫渓谷に,汐見滝吊橋があります.花貫川が周囲の岩を侵食することによって作られた渓谷で,小さな滝や数多くの淵が連なる渓谷の自然を満喫することができます.この橋は吊り床版橋であり,ワイヤーと床版で構成しており,構造部材としての桁が存在しない形式です.橋端部の親柱部分にケーブル定着部があります.

花貫川第一発電所第三号水路橋は,1918年に花貫川の水を利用して水力発電を行うための水路として作られたコンクリートアーチ橋で,長さが77.4m,幅が2.1m,地上からの高さは22.4mあります.両側の山に向かって,2つのアーチを作っており,通称「めがね橋」と呼ばれています(国の登録文化財).

央(なか)橋は常陸太田市春友町~町屋町にあるRCアーチ橋で,1937年に完成しています.戦前のこの時期は鋼材などの資源が少なく,コンクリートの橋の建設が増えました.久慈川水系里川を,旧国道349号が跨ぐ地点に架かる支間32.8mの下路式RC造アーチ橋です.アーチリブと桁が共に曲げ剛性を有し,それらを垂直材で結ぶいわゆるローゼ橋の初期の例であり,関東以北では貴重な遺構です.

那珂川大橋は,国道123号で常陸大宮市と城里町を結ぶ那珂川に架かる4連のランガートラス橋です.田中豊先生の設計であり,戦後すぐの1949年に完成しています.橋長282.4m,幅員5.5mです.

那珂川水管橋は斜張橋形式で,三角断面トラス構造で補剛した桁に支持された水管橋です.珍しい構造形式です.主塔は逆Y型で,橋長492mになります.斜張橋形式の水管橋としては国内最大規模であり,設計は機能性,経済性だけでなく景観面にも配慮されています.

県央(2022.1調査)

万代(よろず)橋は非常にきれいな青色の斜張橋です.橋長357.6mであり,1面吊りです.1994年に完成しています.国道349号線で水戸市内の那珂川に架かる橋の中で,一番新しく近代的なのがこの万代橋です.

水府橋記念モニュメントは,茨城県道232号市毛水戸線の那珂川に架かる旧水府橋を公園に保存したものです.1932年から80年以上使われていました.単純下路トラス三連橋(ワーレン型曲弦トラス56m×3連)で三菱造船所で製作されています.1998年8月の那珂川水害を受けて,架替え工事を進め,2013年に新水府橋が開通しました.

東水戸高速道路の新那珂川大橋は,橋長533mの斜張橋で,片側張り出し主径間側は284mです.A型主塔で1面吊り鋼床版箱桁で,中央分離帯含めた幅員は22.9mあります.

鹿行(2024.9調査)

潮来市は霞ヶ浦や北浦に囲まれ,古くから水郷として栄えました.水雲(すいうん)橋は潮来あやめ園のシンボルです.橋名は潮来の先人で,様々な分野で業績を残した宮本 茶村(ちゃそん)の晩年の号からきています.二つの太鼓橋(鋼製アーチ)が連なっていて,一つはあやめ園を,もう一つは前川を渡ります.元の橋は1971年の水門工事により姿を消しましたが,1978年の再建を機に誕生したのが,潮来あやめ園に沿って流れる前川を遊覧船でめぐる前川十二橋めぐりです.

県南(2020.11,2024.9,2025.2調査)

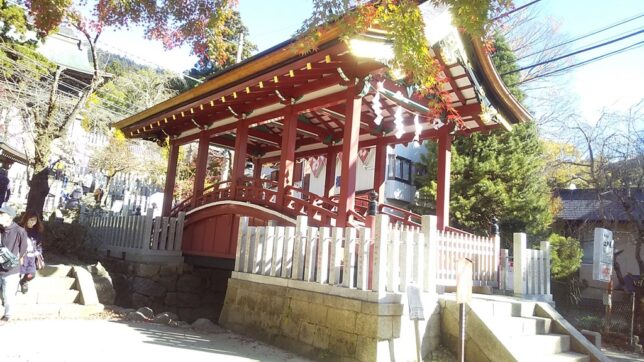

筑波山神社の御神橋と,天の浮(あめのうき)橋を見てきました.

つくば市の筑波山神社拝殿境内にある神橋は,1633年に徳川幕府第3代将軍 徳川家光が筑波山神社を整備した際に建造したものが現存しています.2018年から2019年にかけて30年ぶりに修復工事が行われました.屋根を備えた長さ7.3m,幅3mの朱色の太鼓橋で,日光東照宮と同様に彫刻と彩色で装飾され,江戸時代初期の建造物の特徴を備えています.屋根は厚さ3mmのさわらの薄板を7枚重ねた杮葺き(こけらぶき),塗装は30年前の合成塗料をすべて除去し,漆塗りに戻されています.

筑波山には男体山と女体山,2つの頂上があります.女体山頂の本殿そばの岩と岩との間に架かるのが,天の浮橋です.神の世界である高天原(たかまがはら)と現世を結ぶとされています.

滝下橋は守谷市の鬼怒川に架かる3径間単純ワーレントラス橋です.橋長146.5m,支間長48m,1956年の竣工で幅員が狭く,大型車のすれ違いが困難で渋滞が発生しているため,大型車には国道294号や常総ふれあい道路への迂回をお願いしています.

小目沼(おめぬま)橋はつくばみらい市の小貝川に架かる沈下橋です.小貝川には沈下橋はいくつかありますが,木造の橋はここだけです.橋長は95.0m,地域の生活道としての重要な役割を果たしています.

小貝川水管橋は稲豊橋と常総橋の間に位置し,右岸側が守谷市同地,左岸側がつくばみらい市長渡呂で小貝川に架かります.3径間ニールセンローゼの水管橋で,住友金属工業が製作し,1996年に完成しました.

利根川橋梁はJR東日本 常磐線の天王台(千葉県我孫子市)~取手(茨城県取手市)間に架かる鉄道橋です.1896年に単線で開業し1923年に複線化.1963年の河川改修により現在の位置に建設されました.老朽化により2013年に快速上り線,2014年に快速下り線が新橋梁に切替えられています.

小貝川水管橋は,龍ヶ崎市川原代町中郷と取手市押切間に架かる4径間ランガー形式の水管橋です.

高須橋は取手市の県道208号線に架かり小貝川を渡る3径間単純ワーレントラスです.1971年の完成,横河橋梁製作所の施工です.橋長171m,支間長56mです.

大正橋は稲敷市の沼里川と小野川との合流地点に架かるローゼ橋です.付近は稲敷市リバーサイド公園として整備されています.1995年架橋の現在の橋は橋長57.7m,支間長56.6m,横河ブリッジ施工です.

並木大橋はつくば市の県道55号(学園東大通り)を跨ぎ,並木4丁目と梅園(うめぞの)1丁目を結ぶ歩道橋です.研究学園地区の入口を示すランドマークとして1978年に造られました.橋長80.9mの斜張橋になります.

横利根閘門(よことねこうもん)は,稲敷市と千葉県香取市の県境で,横利根川が利根川に合流する場所に位置します.1921年完成のレンガ造り複式閘門複扉式で,利根川の増水時には霞ヶ浦に洪水が逆流するのを防ぐ機能も果たしていました.1971年,利根川側に新しく横利根水門が完成したことで,現在は船の通航の際の水位調整のみを行っています.2000年,国の重要文化財に指定されています.

県西(2022.1,2024.12,2025.2調査)

鬼怒川水管橋は常総市坂手町の鬼怒川に架かる5径間ニールセンローゼの水管橋です.橋長376.4m,住友金属工業の製作で1991年に完成しました.

豊水橋は常総市水海道元町と同市豊岡町の境にある鬼怒川に架かる国道354号の道路橋です。橋長330.3m,支間長75.3m,幅員8mのワーレントラス橋は現橋が3代目となります.橋名は豊岡と水海道から1文字ずつとったもので,現在は「ほうすいきょう」と呼ばれることが多いですが,本来は「とよみつばし」とのことです.

美妻(みつま)橋は常総市中妻の県道123号線の鬼怒川に架かる5径間単純ランガー橋です.橋長294m,支間長58m.1961年竣工,横河橋梁製作所の施工です.

鬼怒川横過水管橋は,常総市の鬼怒川に架かる橋長508mの4弦パイプトラスの水管橋です.2005年5月完成です.日本ファブテック施工です.

2015年9月9日から11日にかけ,台風や台風から変わった低気圧の影響で,10日に常総市若宮戸で鬼怒川が氾濫し,同市三坂町で堤防が決壊しました.近くに「水害復興の碑」がたちます.

大形(おおがた)橋は下妻市の県道56号線で鬼怒川を渡河する橋長300m,支間長85mのランガー橋です.竣工は1993年です.

祝橋は下妻市比毛の小貝川に架かる国道125号の橋です.橋長221m,支間長99.8mの単弦ローゼ橋で小貝川ふれあい公園に接しています.1915年に初代木橋が架けられ,大正天皇の即位の礼が行われたことから,それを祝って祝橋と名付けられました.2000年の完成です.

砂沼(さぬま)大橋は下妻市にある周囲6kmの農業用の水源として造られた人口の溜池に架かる,全国でも珍しい全長395mのY字橋です.橋の中央広場にはシンボルであるブロンズ像「飛翔」が置かれており,童謡「ふるさと」やご当地ソング「砂沼夜曲」が流れる仕組みになっています.

霞ヶ浦用水 小貝川水管橋は,霞ヶ浦用水を小貝川を越えて送るために設けられた水管橋です.直径約2mのパイプ2本で構成されたラーメン橋で,橋長は260m,主径間92.1mです.筑西市辻に位置し黒子橋上流に架かります.1993年に住友重機械工業の施工です.

三国橋は渡良瀬川に架かる橋で,埼玉県加須市向古河から茨城県古河市桜町を結びます.通過する路線は国道354号と栃木・群馬・埼玉・茨城県道9号佐野古河線です.同県道は日本にある都道府県道において,4つの県を通過する唯一の都府県道です.橋は全長547mの3径間連続平行弦ワーレントラス橋で,1968年に川田工業が施工しました.初代の橋が今より上流にあり,下総国(茨城県),下野国(栃木県),武蔵国(埼玉県)の三国を跨ぐことから,三国橋と命名されました.慢性的な交通渋滞緩和のため下流に国道354号バイパスとして新三国橋が建設されています.

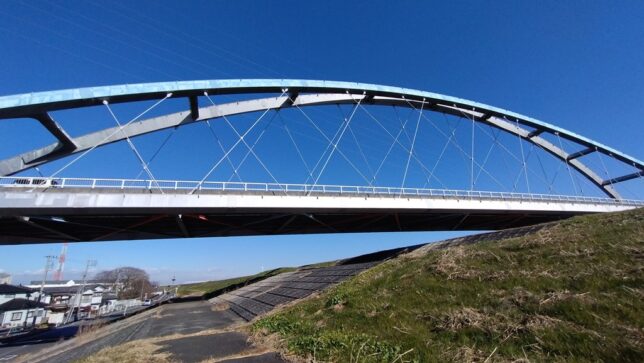

新三国橋は国道354号の三国橋のバイパスとして2000年に建設された,埼玉県道368号飯積向古河線と東武日光線,渡良瀬川を跨ぐ,渡良瀬川の最下流の橋になります.橋長685m,支間長135.4mの5連のバスケットハンドル型ニールセンローゼ橋です.アーチの外側は水色,内側が灰色,桁の側面が灰色,床版下面の横構は水色と赤で塗り分けられています.

⏎ BRIDGES 世界の橋・建造物 に戻る

⏎ HOME フロントページ(ものつくり大学 橋梁・構造研究室)