おもしろものづくり教室

2016年度

第1回 ちょっと便利なイスをつくってみよう

2016年7月10日(日)開催

2016年度の第1回おもしろものづくり教室が7月10日(日)に開催されました。

大盛況で、小学生から大人まで総勢45名の皆様に参加していただきました。

今回の教室では、折りたたみ可能な木製のイスを組み立てます。ものつくり大学同窓会より5名と学生3名にて指導とサポートにあたりました。

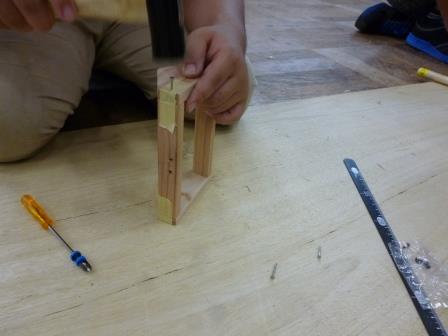

イスの脚を組み立てる

あらかじめ用意された構成部品となる木片をネジとナットで組み立てます。

折りたためるよう可動する部分で、硬さなどを確かめながら調整を加えます。

座面を取り付ける

腰を下ろす部分となる板を釘で取り付けます。

ここからは少し難しい作業となります。金槌で叩くと釘が曲がってしまいました。

曲がった釘はもう打てません。サポーターが釘抜きで抜き、叩き方を説明します。両口の金槌は左右で使い方が異なっているため、金槌の使い方も教えます。

脚の接地加工

イス脚が地面にきちんと接地するようのこぎりで角を切り落とします。大工道具の指金(さしがね)で切り取る部分を決め、のこぎりで切っていきます。

脚の補強と仕上げ

完成間近となってきました。

脚を補強する木を釘で取り付け、各部断面のバリ(ささくれだった部分)を紙ヤスリでなめらかにします。

作品たち

下にポリ袋を下げてゴミ箱にもなるよう加工したイスもありました。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

2016年7月24日(日)開催 2016年度第2回おもしろものづくり教室が7月24日(日)に開催されました。

今ものつくり大学同窓生(卒業生)3名と学生5名が講師となりました。

土台となる木枠はあらかじめ用意されています。これにワックスをかけます。丁寧にすり込んでなじませます。

木枠にタイルを並べていきます。タイルは様々な形・大きさものを用意しており、色々なデザインが可能です。タイルの組み合わせや並べ方、タイルの間隔を試行錯誤しながら決めます。

タイルは接着剤で木枠に貼り付けます。

タイルが木枠に接着できたら、目地材で隙間を埋めます。まずはマスキングし、目地材を指で塗り平らに仕上げます。

しっかり拭きあげたら出来上がりです。みなさん中々の出来栄えです。

みなさまには、作品を袋に入れてお持ち帰りいただきました。第2回 タイルコースターセットを作ろう!-塗装とタイルはりを体験-

さまざまな形・色のタイルを使ったコースターを作ります。

総勢40名の皆様に参加していただきました。

配布された制作手順を元に、講師による作業全体を通した工程の説明から始めました。

デコボコしているとコップが乗りません。塗っては拭き取り、更に塗ってしっかりと埋めていきます。

アンケートにもご協力いただき、ありがとうございました。

2016年8月6日(土)開催 2016年度第3回おもしろものづくり教室が8月6日(土)に開催されました。

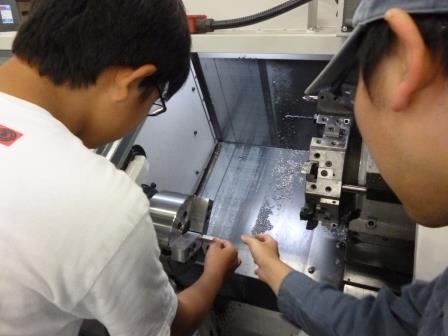

まずはNC旋盤でボルトの加工をします。

あらかじめNC旋盤にセットしていたプログラムのとおり、あっという間に削られてネジになりました。

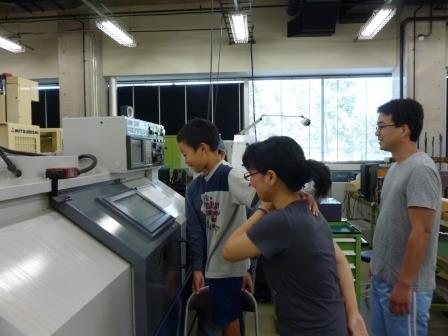

1人ずつNC旋盤で加工するため、手の空いている人は工場見学のDVDを見ました。 次に、ナットのネジ切りをします。タップという工具をナットの穴に垂直に差し込み回します。

次に、ボール盤に取り付けたドリルで、ボルトの先端に穴を開けます。

ボルトにナットをはめて、開けた穴にキーホルダーの金具を取り付けて完成です。

ぜひバッグなどに着けてみてください。

第3回 機械で金属を削ってネジキーホルダーをつくろう

本学の機械や工具で金属を削って、ネジキーホルダーを作ります。

今回は、総勢23名の皆様に参加していただきました。

製造学科の武雄先生と、武雄先生の研究室の学生4名が指導にあたりました。

機械を使うので、まずは安全についてのお話しがあります。

次に、ネジの役割、ネジとナットで構成されていること、今日使う機械と工具の説明がありました。

ボルトはNC旋盤、ナットはタップ、穴開けはボール盤とドリルを使います。

ボルトの元になる金属をNC旋盤にはめてスイッチを押します。

工場ではさまざまな機械が使われており、ただ動けば良いわけでなく、設置場所や製造するものにより、寒い場所でも動くように、確実に衛生的であるようになど、厳しい条件のもとに作られていると話がありました。

垂直でないとネジ穴が曲がってしまい、ボルトがうまくはまりません。

ネジの溝が掘られる感覚を楽しんでいました。

金属の屑から目を守るため、保護メガネをかけます。

2016年8月20日(土)~21日(日)開催

2015年度第4回おもしろものづくり教室が8月20日(土)~21日(日)の2日間にわたって開催されました。 講師の永島先生から説明があり、叩き方のお手本を見せてもらいます。 このような銀の棒をスプーンにしていきます。

まず銀の棒をバーナーで熱し、柔らかくする「焼きなまし」をします。 そして、カナヅチで叩いて少しずつ自分の思い描くスプーンの形にしていきます。 1日中叩き、スプーンの形になりました。

2日目は、やすりで全体をなめらかにした後、機械で磨いてさらになめらかにします。磨き粉をつけたウエスでさらに磨くと、光沢が出ます。

世界でひとつのスプーンが完成しました。

2日に渡る作業、お疲れさまでした。

第4回 本格的な銀のオリジナルスプーン作り

銀の棒をカナヅチで叩いてスプーンをつくります。

総勢10名の皆様にご参加いただきました。

この作業は学生が手伝ってくれます。

焼きなまし、叩き、を繰り返します。

銀なので、日常的に使用するといい味わいになるそうです。

また、熱伝導が良いため、アイスや氷に使うと面白い現象が見られるそうです。

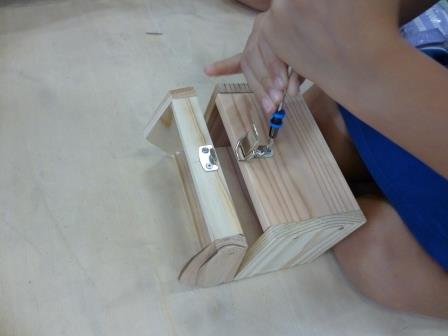

2016年8月27日(土)開催 2016年度第5回おもしろものづくり教室が8月27日(土)に開催されました。 本体とフタをに蝶番をつけるため、錐で下穴を開けます。 長い木片をのこぎりで半分に切ります。これは屋根になります。危険のないようにまっすぐ切ることができる道具を用意しています。 本体部分をボンドで箱状に組み立て接着します。ボンドが乾いたら釘を打ちます。フタになる部分も同じように組み立てます。

本体とフタに、ネジで蝶番と金具をつけます。最初にあけた下穴にネジを差し込んでドライバーを回します。

最後に屋根をかぶせて接着し、全体にやすりをかけて完成です。

立派な小物入れができました。ぜひ使ってくださいね。

第5回 家の形の木の小物入れを作ろう-のこぎり・釘打ち体験-

建築研究会の学生10名が講師となり、家の形の木の小物入れを制作しました。

総勢30名の皆様に参加いただきました。

まずは、今日使う道具(のこぎり、錐(きり)、玄翁(げんのう)、差金(さしがね))の説明です。

10月29日(土)、10月30日(日)開催

2016年度第6回おもしろものづくり教室が、10月29日(土)、10月30日(日)に、ものつくり大学学園祭「壁蓮祭」にあわせて開催されました。

毎年恒例の、竹とんぼとガリガリとんぼの製作です。今年も大盛況でした。 部品にヤスリがけをしたあと、模様や絵を描いたり、好きなビーズを組み合わせたりします。

講師の先生が軸に接着してくれます。

とても良く飛ぶ竹とんぼの完成です。みなさんその場で飛ばして楽しんでいました。第6回 楽しい竹細工教室

ご用意していた各日100個は、今年も早々になくなってしまいました。

参加できなかった皆様は、ぜひ来年度またお越しください。

-

048-564-3200(代表)

048-564-3200(代表)【受付時間】月~金曜日 9:00~17:30

〒361-0038

埼玉県行田市前谷333番地 アクセス

アクセス

- 資料請求

お問い合わせページ

お問い合わせページ