2025年度土木学会年次学術講演会が熊本城ホールにて開催されました.9/12,ものつくり大学の橋梁・構造研究室の関連論文14件の発表がありました.青字で着色している大学院生,卒業生,もしくは他大学の方々等に発表をしていただきました.学生さんが卒業して就職していますが,多くの方々に集まって頂きました.今年はポスターセッションでしたが,皆さん素晴らしい発表でした.今後のご活躍に期待しています.

研究室集合写真

ポスターセッション発表会場にて

小林駿さん 大学院2年

平田桐也さん 大学院2年

中川涼輝さん 卒業生(NEXCO西日本コンサル勤務)

柏木淳志さん 卒業生(NEXCO中日本東京エンジ勤務)

初谷俊哉さん 卒業生(首都高速東東京メンテ勤務)

蓮見勇人さん 卒業生(若築建設勤務)

村野一輝さん 卒業生(新みらい勤務)

第80回土木角界年次学術講演会 202509 ものつくり大学関連発表プログラム 14件

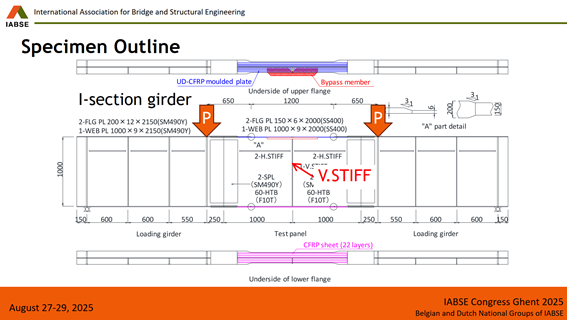

[CS6-16] CFRP 成形材による鋼桁の横倒れ座屈に対する補強効果に関する実験研究

櫻井 俊太 1 ,秀熊 佑哉1 ,大垣 賀津雄2 ,平田 桐也2 ,宮下 剛3 ,藤本 貴正4 ,岩井 将樹4 (1. 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社,2. ものつくり大学,3. 名古屋工業大学,4. (株)高速道路総合技術研究所)

[CS6-17] 木橋の木製床板とGFRP サンドイッチ床板の変形性能に関する実験研究

井上 澄貴1 ,宮田 光晴1 ,大垣 賀津雄 2 ,芝沼 健太2 ,平田 桐也2 ,正木 裕3 (1. 株式会社 コムテック,2. ものつくり大学,3. 草加市)

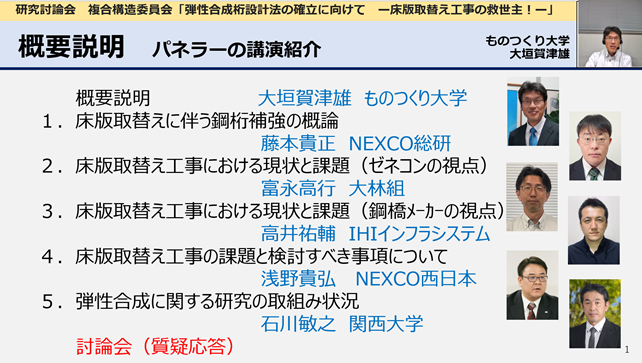

[CS6-21] 集中荷重を受ける弾性合成桁のたわみの導出

石川 敏之 1 ,藤本 貴正2 ,岩井 将樹2 ,大垣 賀津雄3 ,今川 雄亮4 ,大久保 宣人5 (1. 関西大学,2. 株式会社 高速道路総合技術研究所,3. ものつくり大学,4. 大阪工業大学,5. 高田機工株式会社)

[CS6-22] 単純弾性合成桁の合成度を変化させた断面力および応力比較に関する検討 *大久保 宣人 1 ,趙 清2 ,大垣 賀津雄3 ,藤本 貴正4 ,岩井 将樹4 ,石川 敏之5 ,今川 雄亮6 (1. 高田機工株式会社,2. 川田テクノシステム株式会社,3. ものつくり大学,4. 高速道路総合技術研究所,5. 関西大学,6. 大阪工業大学)

[CS6-23] 活荷重の移動載荷による弾性合成桁の水平せん断力に関する基礎検討

今川 雄亮 1 ,伊藤 誠雪2 ,藤本 貴正3 ,岩井 将樹3 ,大垣 賀津雄4 ,石川 敏之5 ,大久保 宣人6 ,趙 清7 (1. 大阪工業大学,2. 大阪工業大学大学院,3. (株)高速道路総合技術研究所,4. ものつくり大学,5. 関西大学,6. 高田機工(株),7. 川田テクノシステム(株))

[12AM1-Qo-01] 腐朽劣化を受けた木橋の樹脂とFRP によるリノベーション 草加市中根ふれあい橋の実施事例-

平田 桐也 1 ,鹿倉 蓮1 ,大垣 賀津雄1 ,芝沼 健太1 ,正木 裕2 ,秀熊 佑哉3 ,井上 澄貴4 ,小澤 明日香2 (1. ものつくり大学,2. 草加市,3. 日鉄ケミカル&マテリアル,4. コムテック)

[12AM1-Qo-03] 腐朽を有する木橋主桁のCFRP による補修に関する実験研究

村野 一輝 1 ,平田 桐也1 ,大垣 賀津雄1 ,芝沼 健太1 ,正木 裕2 ,秀熊 佑哉3 ,小澤 明日香2 (1. ものつくり大学,2. 草加市,3. 日鉄ケミカル&マテリアル)

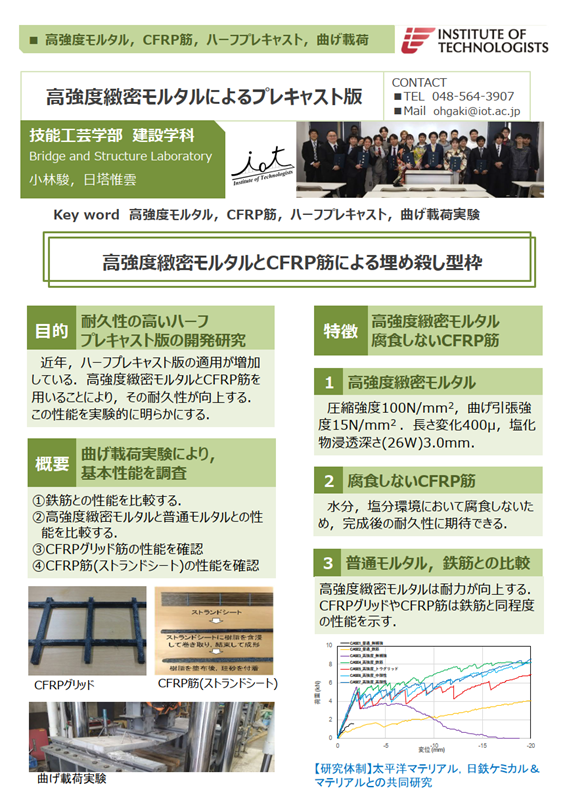

[12AM1-Qo-05] 高強度緻密モルタルとFRP 筋等を用いたハーフプレキャスト版に関する基礎的実験研究

山﨑 蓮1 ,小林 駿 1 ,大垣 賀津雄1 ,秀熊 佑哉2 ,石田 学3 (1. ものつくり大学,2. 日鉄ケミカル&マテリアル,3. 太平洋マテリアル)

[12AM2-Qe-02] GFRP トラス橋に設置したFRP 複合床版の補修

初谷 俊哉 1 ,平田 桐也1 ,大垣 賀津雄1 ,秀熊 佑哉2 ,櫻井 俊太2 (1. ものつくり大学,2. 日鉄ケミカル&マテリアル)

[12AM2-Qe-04] 曲げと軸力を受ける薄肉箱形断面短柱の相関強度に関する実験研究 補強長柱の連成座屈との関連調査 ―

柏木 淳志 1 ,平田 桐也1 ,大垣 賀津雄1 ,NIAMUL ISLAM1 ,後藤 源太2 ,藤本 貴正2 ,秀熊 佑哉3 ,櫻井 俊太3 ,宮下 剛4 (1. ものつくり大学,2. 高速道路総研,3. 日鉄ケミカル&マテリアル,4. 名古屋工業大学)

[12AM2-Qe-06] 曲げと軸力を受ける薄肉箱形断面短柱のAFRP 補強に関する実験研究

中川 涼輝 1 ,平田 桐也1 ,大垣 賀津雄1 ,NIAMUL ISLAM1 ,秀熊 佑哉2 ,櫻井 俊太2 ,宮下 剛3 (1. ものつくり大学,2. 日鉄ケミカル&マテリアル,3. 名古屋工業大学)

[12AM2-Re-02] 版下モルタルを有するプレキャスト床版のスタッド押抜き試験

小林 駿 1 ,大垣 賀津雄1 ,藤本 貴正2 ,岩井 将樹2 ,石川 敏之3 ,今川 雄亮4 ,大久保 宣人5 (1. ものつくり大学,2. 高速道路総合技術研究所,3. 関西大学,4. 大阪工業大学,5. 高田機工)

[12AM2-Re-04] プレキャスト床版を有する弾性合成桁の正曲げ挙動に関する実験研究

蓮見 勇人 1 ,小林 駿1 ,大垣 賀津雄1 ,藤本 貴正2 ,岩井 将樹2 ,石川 敏之3 ,今川 雄亮4 ,大久保 宣人5 (1. ものつくり大学,2. 高速道路総研,3. 関西大学,4. 大阪工業大学,5. 高田機工)

[12AM2-Re-06] 繰返し荷重を受けた頭付きスタッドの押抜き試験 中村 哲海 1 ,今川 雄亮2 ,藤本 貴正3 ,岩井 将樹3 ,大垣 賀津雄4 ,石川 敏之5 ,大久保 宣人6 (1. 大阪工業大学大学院,2. 大阪工業大学,3. (株)高速道路総合技術研究所,4. ものつくり大学,5. 関西大学,6. 高田機工(株))