8月上旬までが前半の2Q最終ゼミでした。

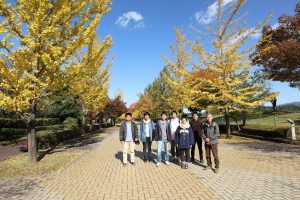

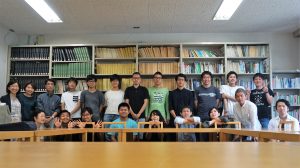

戸田研究室2期生となる新3年生も8名配属が決まり,4年生ふくめて合計18名となりました。

3年生は多くの学生と事前面談し,希望者から選抜することになりましたが,

どの研究室に行っても先ずは本人がいかにやる気を出すか,

教員は学生のやる気をいかに引き出すかが大切だと思います。

全員が本格的に揃っての活動は9月以降になりますが,

4年生は卒業研究や卒業設計にむけて最低週1回のゼミで全員発表,質疑応答を行い,

状況を共有しています。

発表は言葉だけでなく必ず映像か配布物でも行うことを義務付けて,

プレゼンテーションの重要性を体験してもらっています。

内容によってはこれ以外に個別に研究室で意見交換して対応もします。

とにかくお互いが生のコミュニケーションをとることで得られる情報の質がよく,

伝わりやすさや理解の程度もメールなどより圧倒的によい気がします。

毎回,同じメンバーの発表や意見交換を続けることの一方で,

たまに外部から社会人のゲストを呼びます。

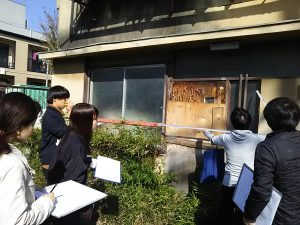

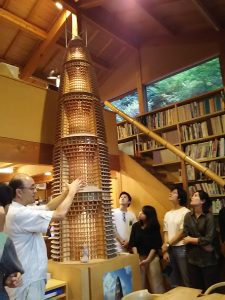

先月はスギダラケ倶楽部埼玉支部から二名(建築士とウェブデザイナー)を招き,

埼玉県産材のアピールの仕方について意見交換し,実際にメディアによる広報宣伝として

動画撮影を実験的に行いました。

最初は恥ずかしがっていた学生も何度か撮影を繰り返すうちに慣れてきて,

楽しくのって撮影を終えました。

(ゼミ生以外の周りの学生はいったい何をしているんだ?という目線でしたが笑)

木の宣伝テーマは「Wood Emotion!」です。

人の嬉しい,楽しいなど主に人のポジティブな感情を通して木の魅力を伝える趣旨です。

音楽を何度も聴きなおす,ライブで自身の体や他者といっしょにのるような感覚で

木という生物や材料を多くの人に伝えていくことになりました。

まだ実験段階ですが,これからの展開が楽しみです。

動画は,スギダラケ倶楽部埼玉支部のサイトをご覧ください。