本日は3年生を対象にした研究室配属ガイダンスでした。

話を聴いてくれた皆さん,ありがとうございました。

鉄板ネタ?で笑って頂けたようで,大変嬉しかったです。

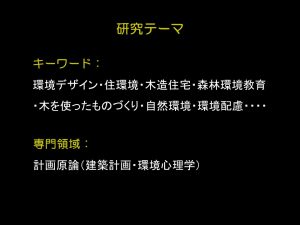

笑いや楽しさが人を前向きに元気にさせる,

そんな当然のような場面やことに着目して,日々,空間や場所を観察し続けることで

その魅力に気づく,あるいはデザインしてつくるヒントやセンスの向上になると思っています。

当研究室を希望する学生皆さんはホームページを見て,

詳しくは研究室を訪ねて私や4年生の学生と話をしましょう。

ゼミも公開しているので事前に問い合わせてください。

既に数名の学生さんは研究室を訪問してくれていますが,

何度訪れて頂いても構いません。事前にできる限り,連絡を頂けると助かりますが。。

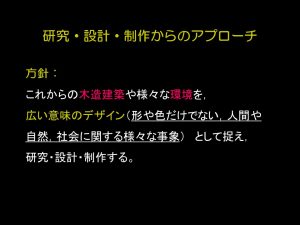

卒業や将来に向けて,なぜ研究や設計をするか?それぞれ一緒に考えながら進んでいきましょう。

小学生の時に1964年東京オリンピックで代々木体育館の吊り構造の美しさに魅せられ建築を志されました。新国立競技場は一見、デジタル技術を駆使した大きな建築ですが、隈氏は主に人間や自然環境の観点で語られました。法隆寺五重塔や明治神宮の軒は日射や雨を凌ぐだけでなく、日本の伝統的な木造技術の美しさがあり新国立競技場でも軒裏等に国産のヒノキやカラマツ等の木を用いて、「人」が見上げた時にデザインの見せ場があることを主張されました。木を多く使う理由として、幼い頃に木造の家で育ち自ら建築に手を加えて修理することができる楽しさを知ったことや、これからの時代は自然素材として木が相応しいことを挙げられました。

小学生の時に1964年東京オリンピックで代々木体育館の吊り構造の美しさに魅せられ建築を志されました。新国立競技場は一見、デジタル技術を駆使した大きな建築ですが、隈氏は主に人間や自然環境の観点で語られました。法隆寺五重塔や明治神宮の軒は日射や雨を凌ぐだけでなく、日本の伝統的な木造技術の美しさがあり新国立競技場でも軒裏等に国産のヒノキやカラマツ等の木を用いて、「人」が見上げた時にデザインの見せ場があることを主張されました。木を多く使う理由として、幼い頃に木造の家で育ち自ら建築に手を加えて修理することができる楽しさを知ったことや、これからの時代は自然素材として木が相応しいことを挙げられました。