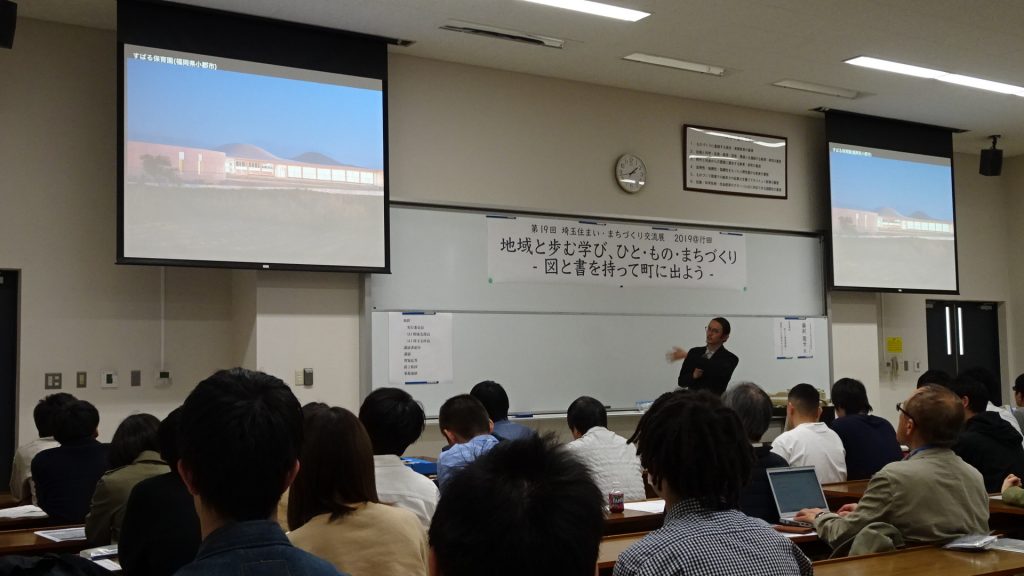

2月5日は ,さいたま家づくりネットワーク主催の「次世代の勉強会」で富士見市の荒引工務店モデルハウス見学と同じ場で,「今後の多様な働き方」というテーマで教員:戸田がお話しをさせて頂きました。

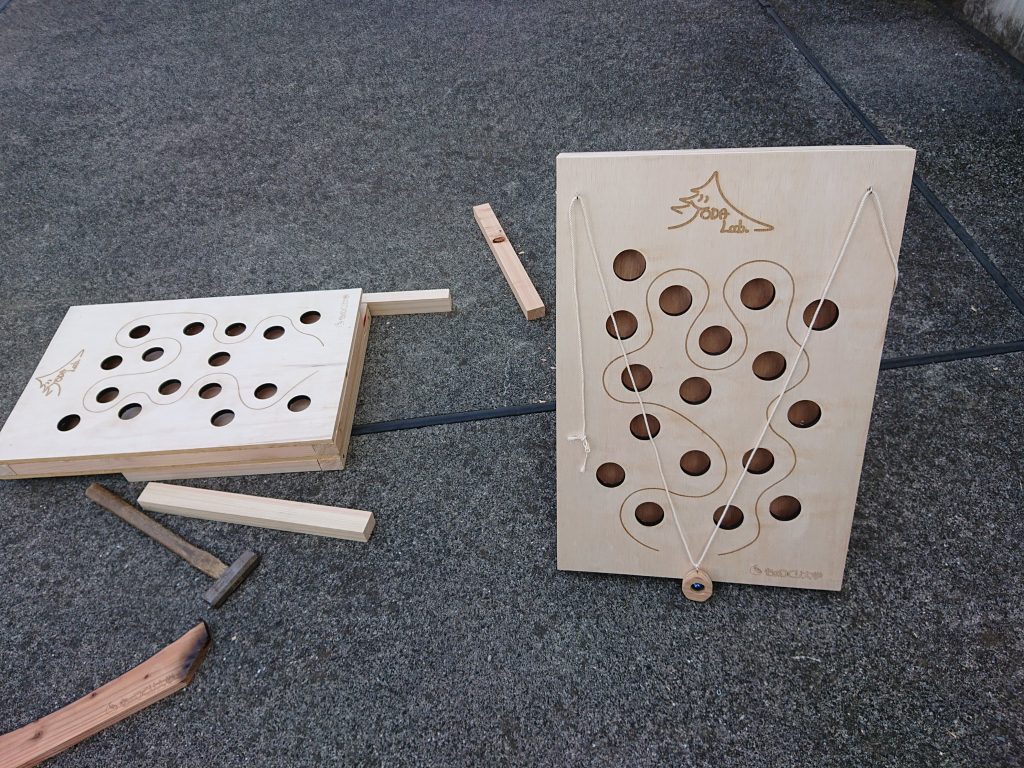

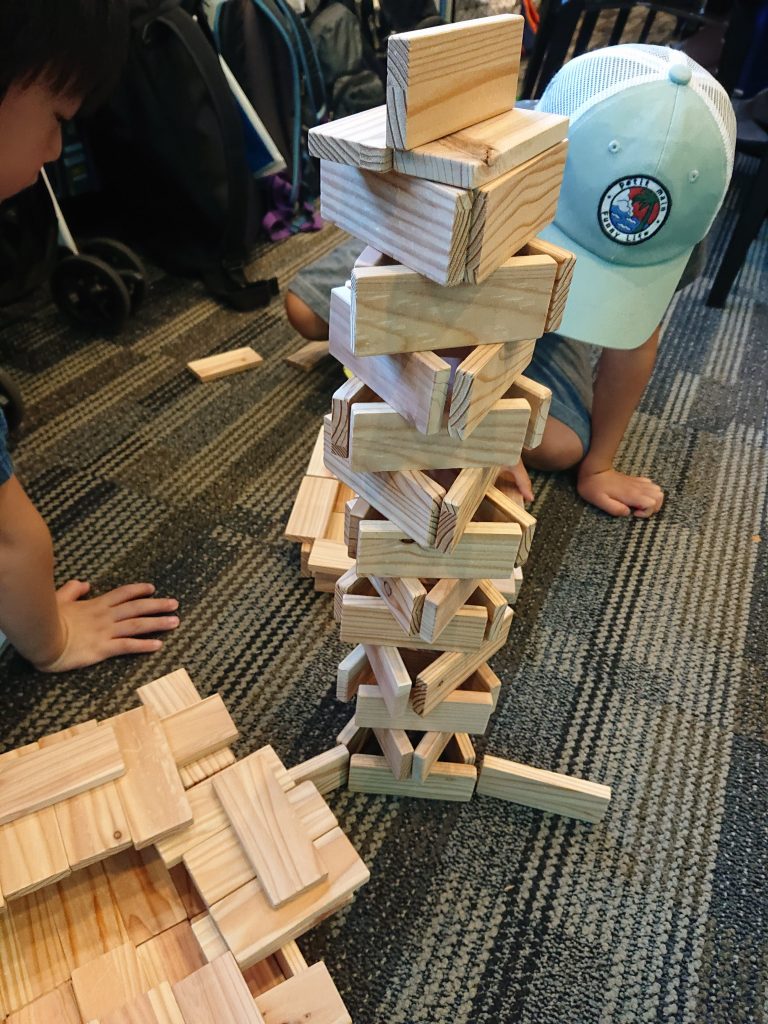

主に地域工務店の次世代を担う,二代目三代目などの若い社長や社員の方々に向けて,本学のインターンシップや研究室での木造建築教育などについて緩やかな?お話しをしました。

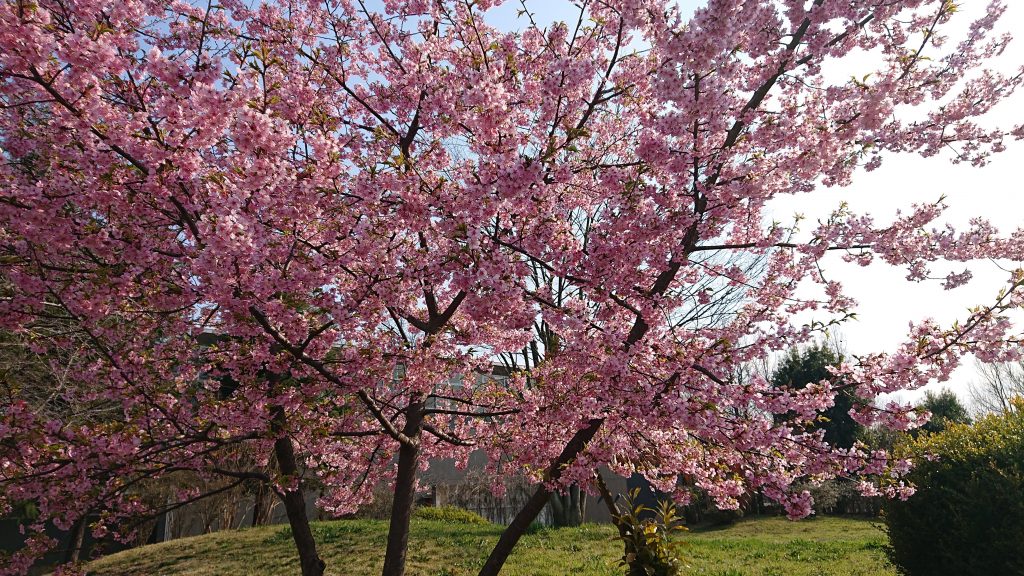

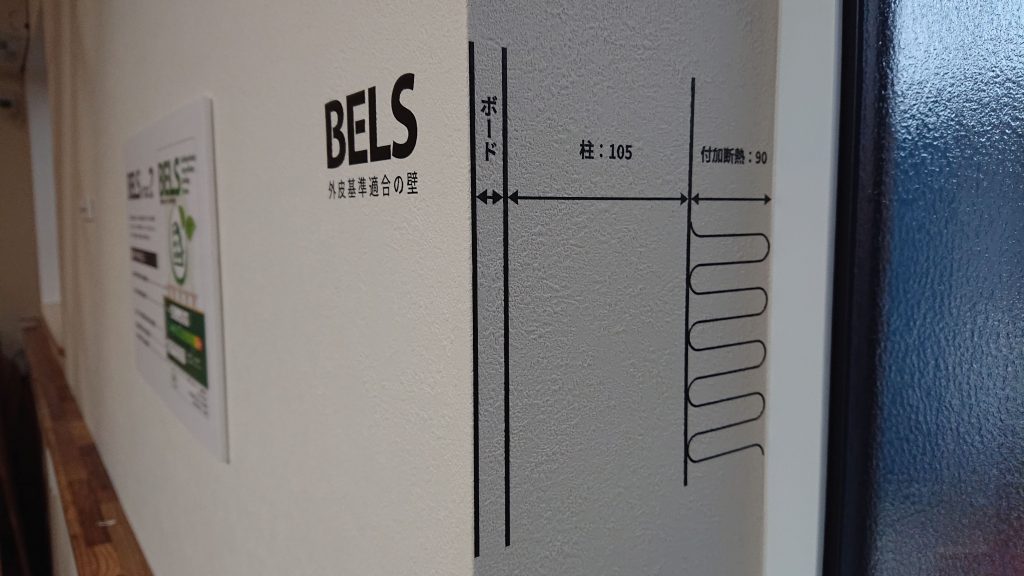

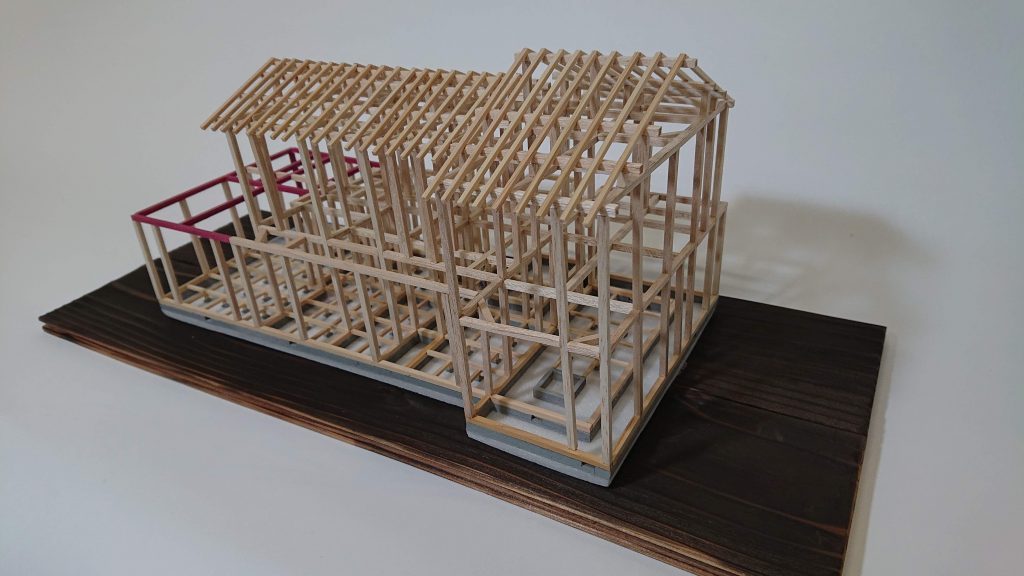

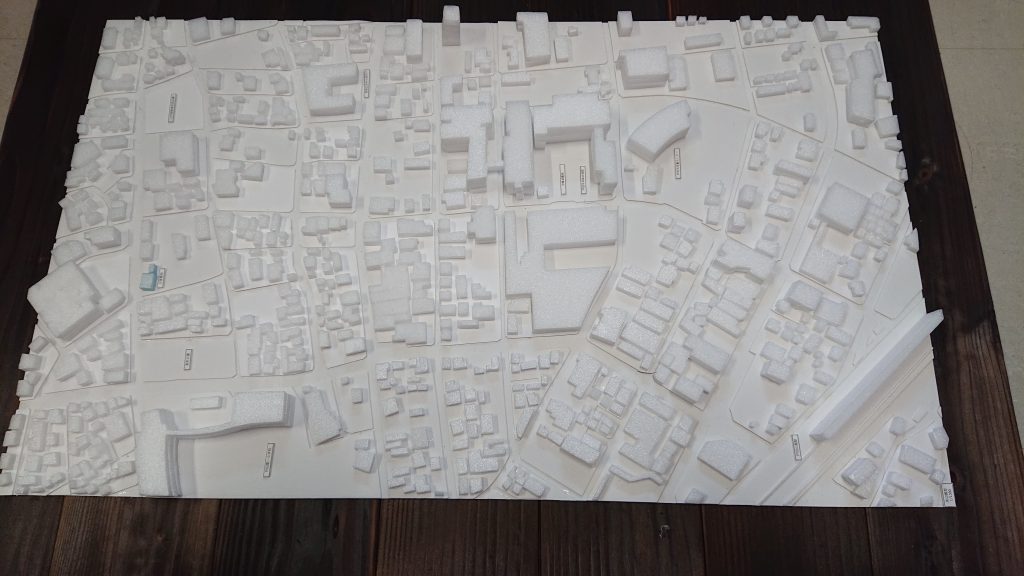

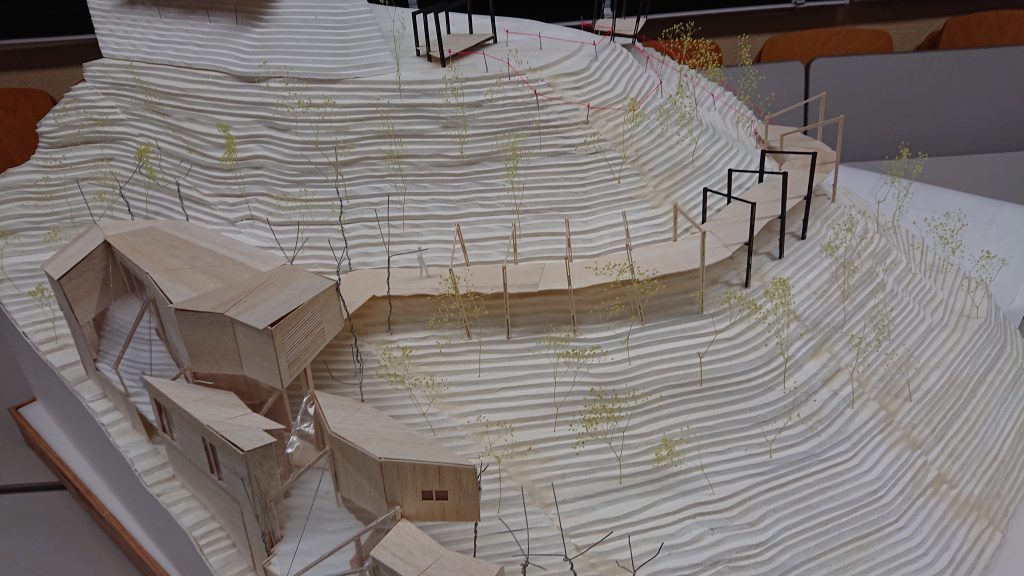

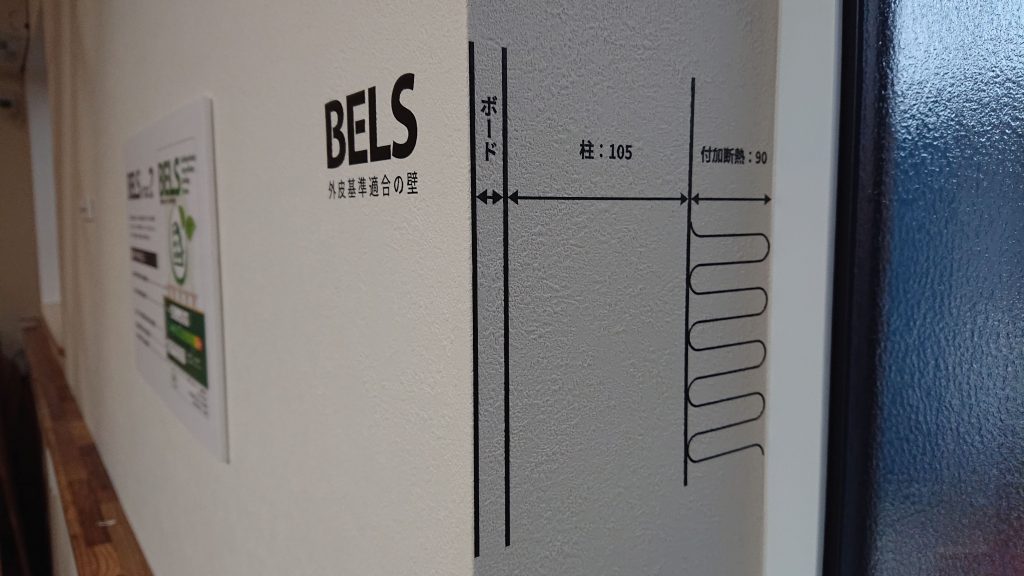

学生らも参加してZEH(ゼッチ:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の

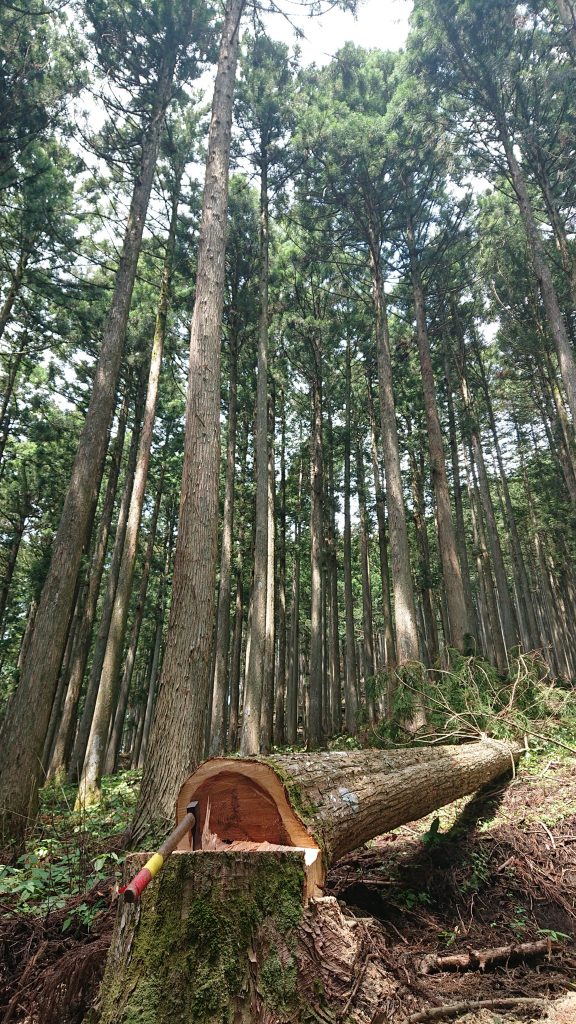

モデルハウス を堪能しました。気密断熱性能に優れた住宅で,外皮の断熱性能等を大幅に向上させ,室内環境の質を維持して省エネルギーや再生可能エネルギーを導入することで,年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅です。

室内はその性能でかなり温かく,さらに熱い話や聴衆者のおかげか,汗ばむほどでした。

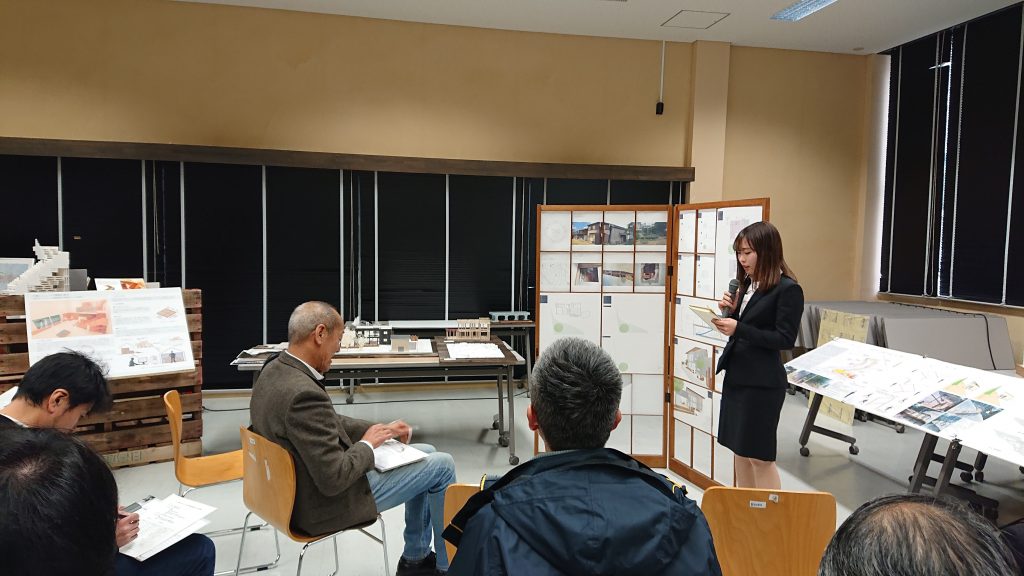

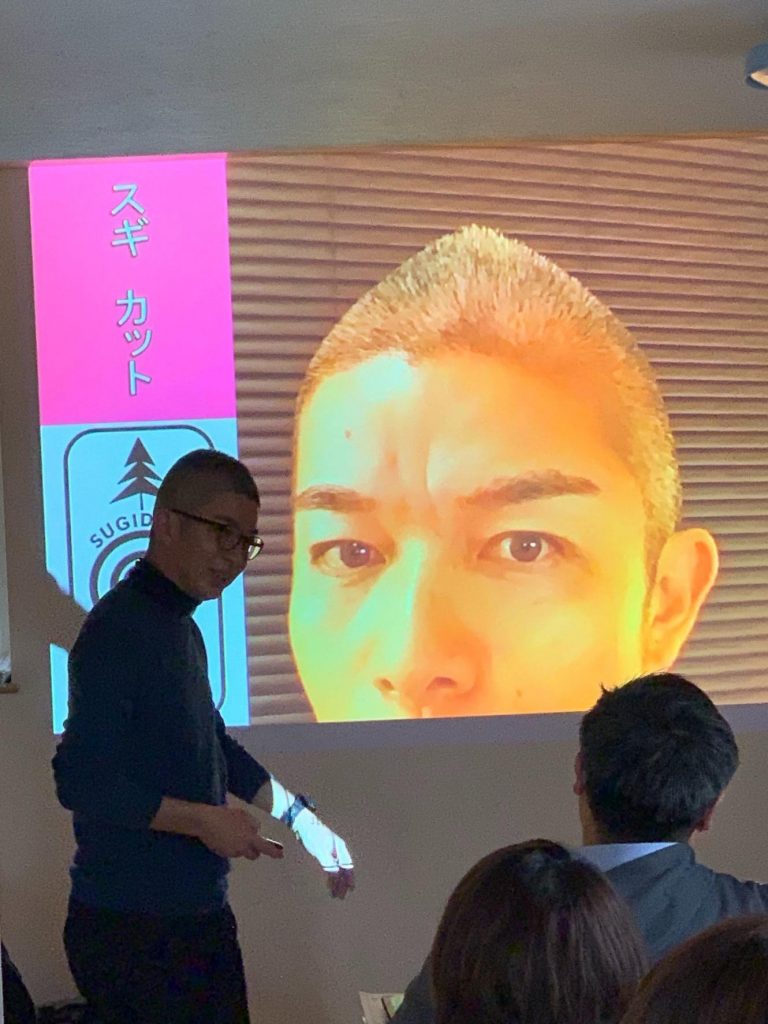

インターンシップでお世話になった2年生の頃の画像と今,3年生になった本人にも登場してもらい,感想を述べました。

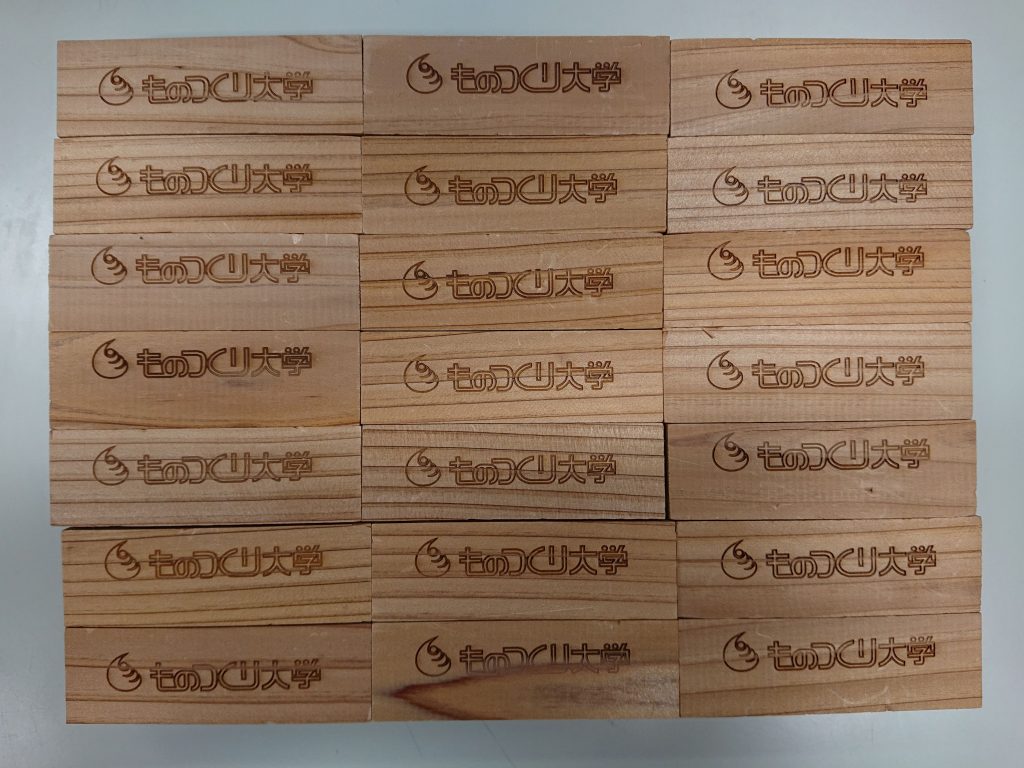

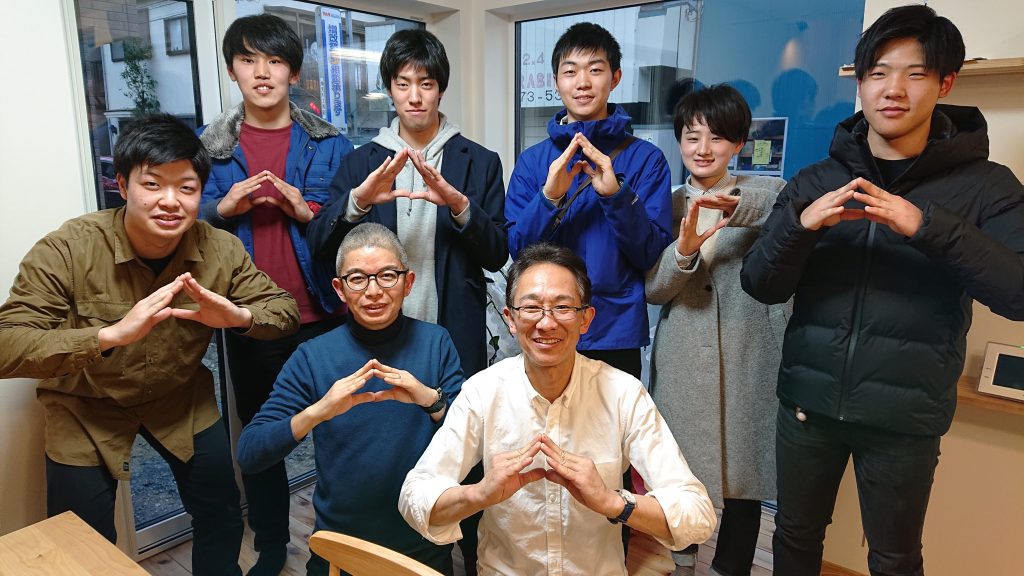

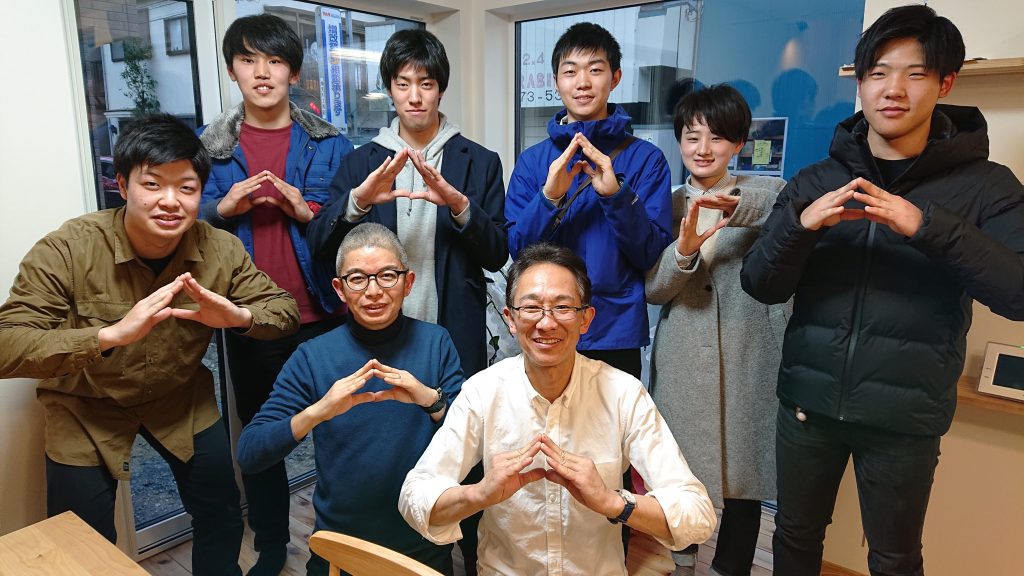

モデルハウス で学生らと工務店の社長と記念撮影です。今回,木造でも国産スギの活用を主とした取組みを紹介したので,皆さんスギの樹冠を表現したスギマークポーズです。

スギダラケ倶楽部埼玉支部のメンバーも来られ,大いに交流が図れました。

地域工務店の未来の可能性は大きいはずです。そんな取組みに1人でも多くの学生に賛同してほしいと思います。