卒業研究もいよいよ追い込みの時期です。

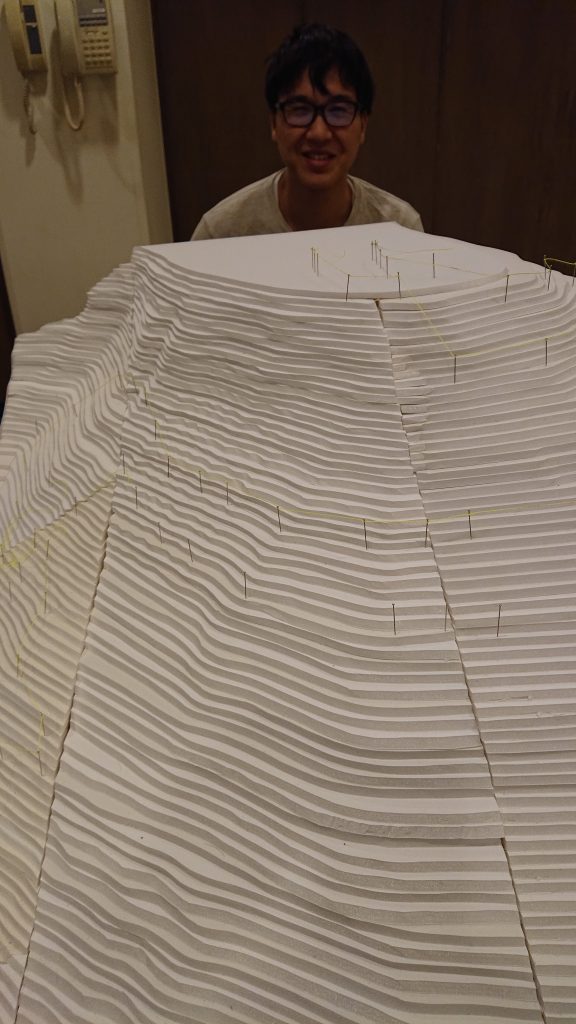

論文・制作・設計の3種類から選択しますが,今年度の当研究室はそれぞれ2名・2名・4名と設計が特に多いです。制作では実物をつくるためモックアップ(実寸大模型)で検討して実物を仕上げます。連子のパーテーションを検討中の学生作品が映えてきました。

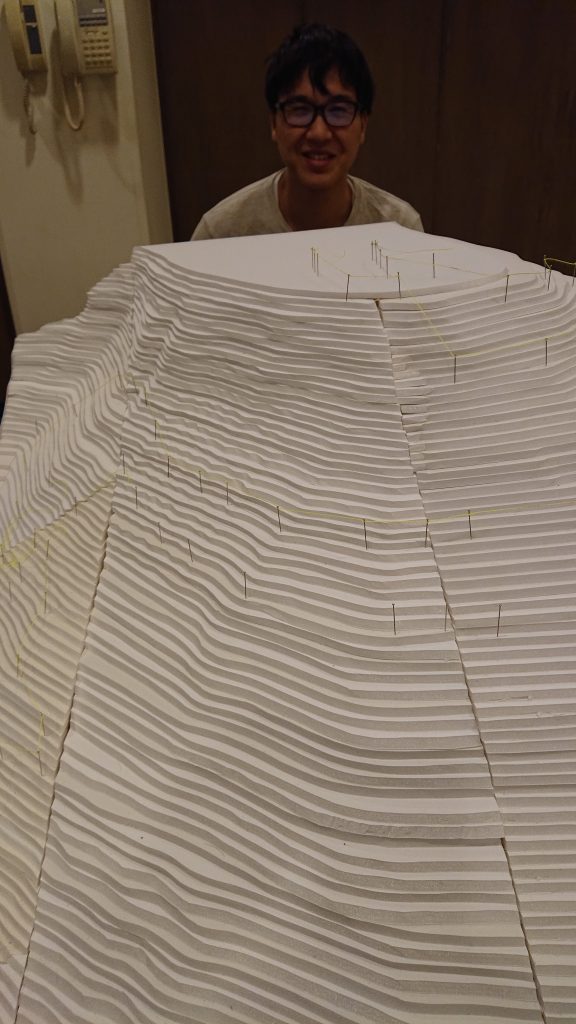

とある設計の敷地の等高線をスチレンボードでコンタという地形の模型に建築の配置を検討中。疲れもあるようですが楽しそうですね。

またまた,戸田市のあいパルにて学生と埼玉建築士会の皆さんでワークショップを開催しました。

戸田市内にある空き家の改修を行っているメンバーで市内での活動の一環として貢献させて頂いていますが,

メンバーで計画した空き家バンクだけでない戸田バンクとして多様なまちの問題を解決する拠点づくりが背景

にあります。このような催しで市内や市外の多くの方々と出会えることも醍醐味です。

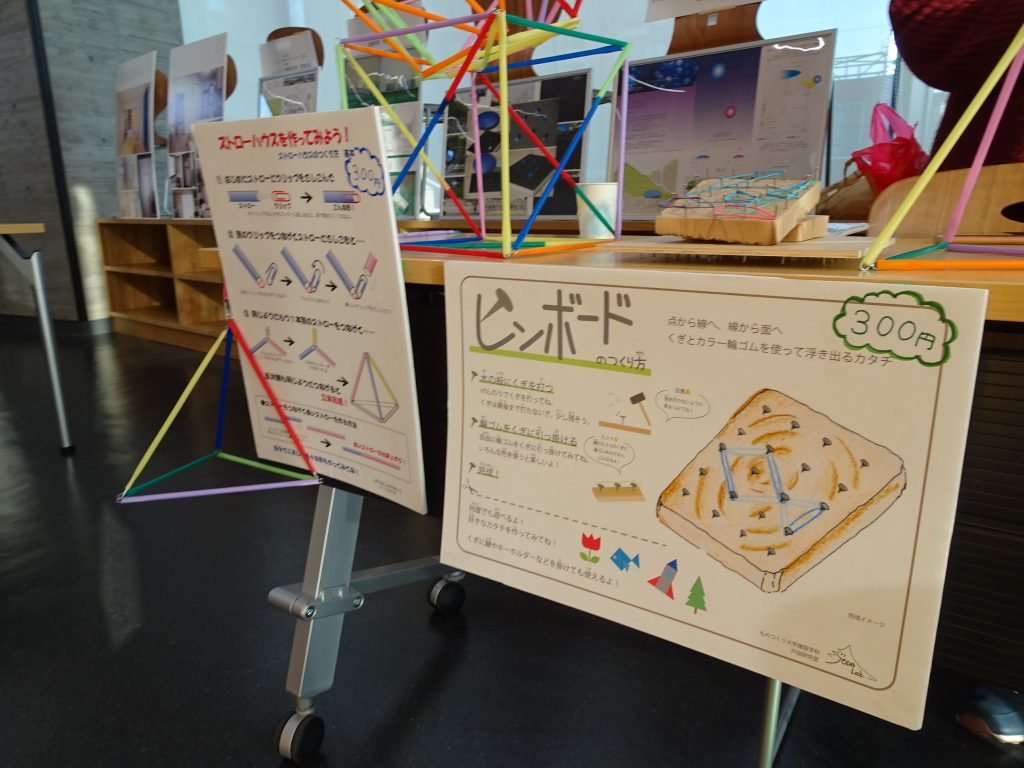

今回は主に以下の内容を実施しました。

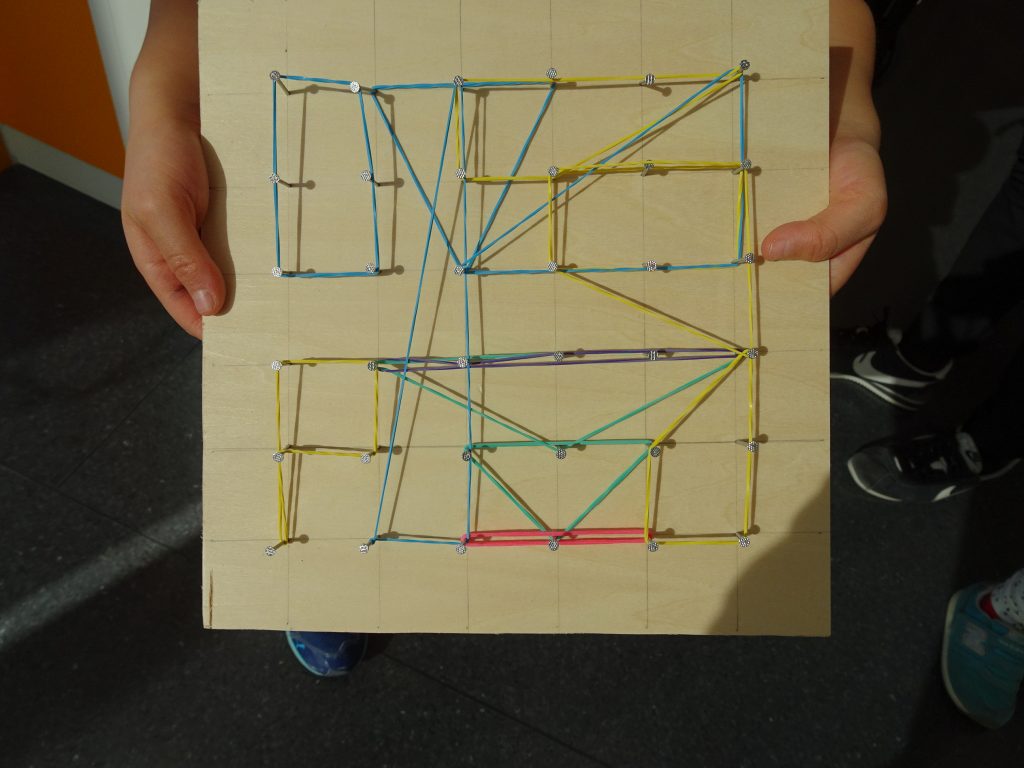

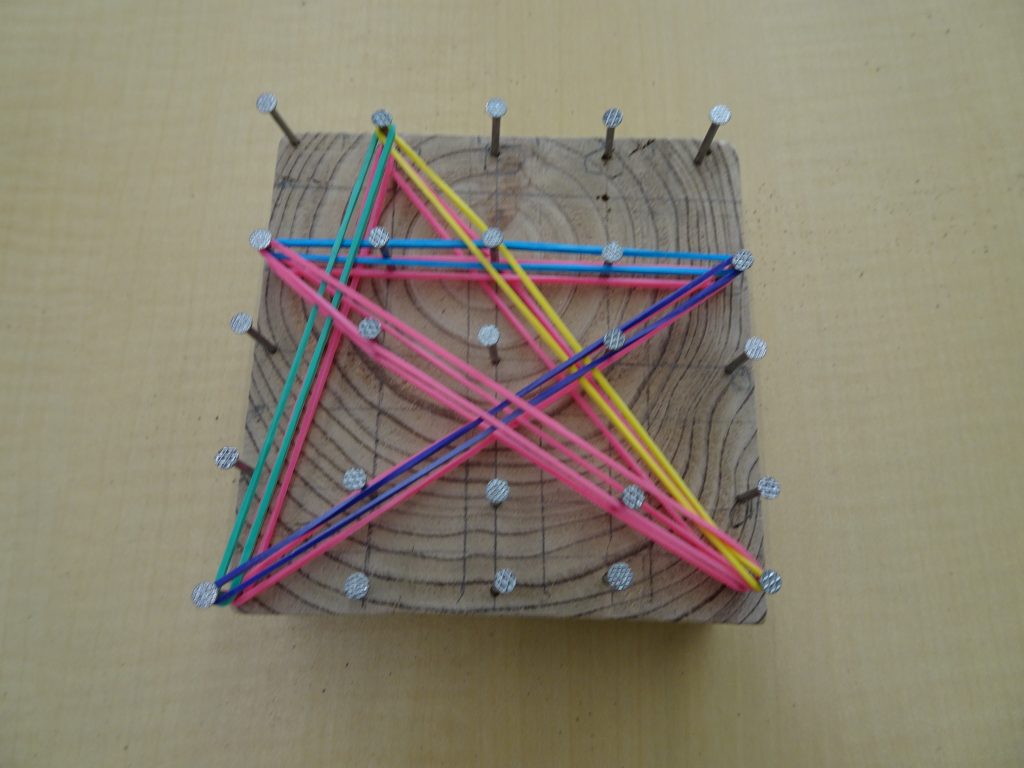

・当研究室はピンボード(木材に釘を打ち,色輪ゴムでカタチをつくる)

・建築士会はストローハウス(色付きストローとゼムクリップで立体をつくる)と設計作品パネル展示

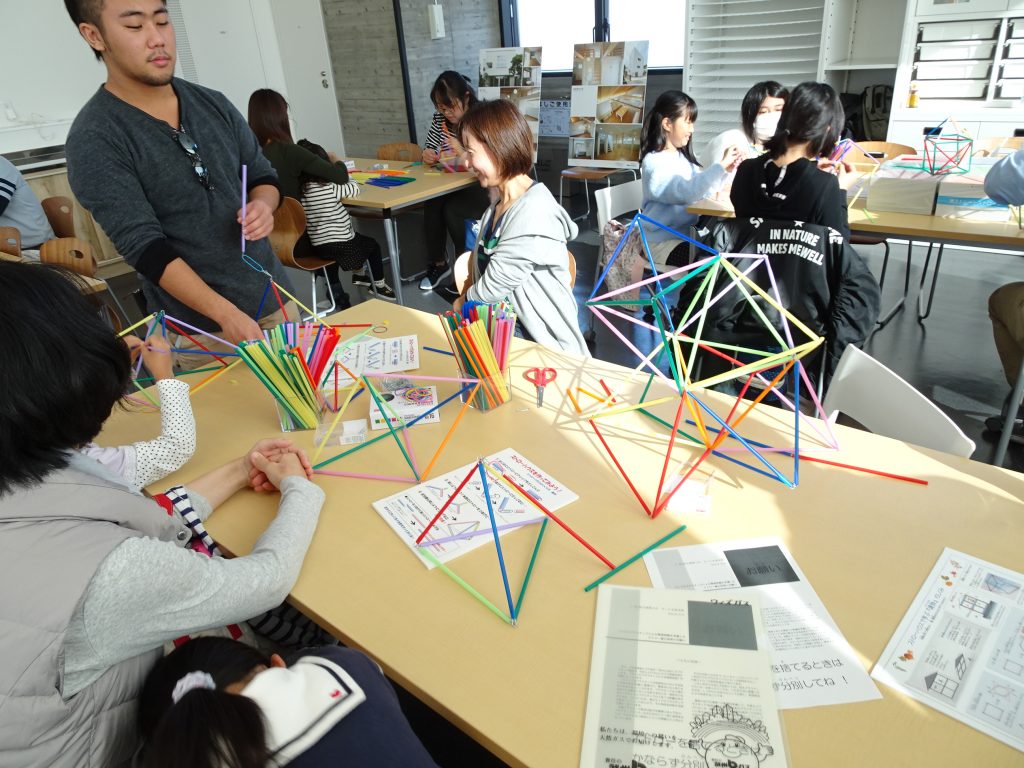

学生も建築士の方々も訪れた子どもたちや保護者の方々ともども楽しい催しとなりました。

ストローハウスもピンボード(くぎわごむボード)も様々な色が映えて子どもたちが喜んで作品を持ち帰る

笑顔が印象的でした。

子どもの発想力は無限で,大人が驚くばかりです。ものづくりの力は計り知れないですね。

大学では身近な木材や道具,工具も,一般的には新鮮に見えるものであり,

そういうことが,単にものをつくるだけでなく人や地域をつくる,つなぐことにつながるのだ

とあらためて思わされました。

戸田市は埼玉でも若い世帯が多く,まだ先に思える空き家対策の取組みですが,戸田市という

地域がもっとPRされるように,今回のような取組みも含めて,当研究室でも動を継続していきます。

市長や多くの議員さん,地元や市外の方々に来て頂き感謝します。

戸田市の水ペットボトル「戸田の水来(みらい)」や日本酒「埼玉戸田かけはし」があることも

初めて知ったばかりですが,分野は違えど私たちの取組みと趣旨は同じだと思うのです。

研究室3年生と都内へ木質空間・建築の見学会に行きました。

新木場にある木材会館は竣工当時に見学した依頼でしたが,ずいぶん外壁の木材がコンクリート打ち放しに馴染みつつあるようでした。

お馴染みのスギマーク・ポーズで記念撮影。

コンクリート打ち放しの型枠には杉板が使われており,綺麗な木目とエッジが浮き出ています。

内部の最上階ホールではちょうど床板の研磨が行われており,黒ずんだ木の色がみるみるうちに白く蘇っていました。僅か0.数ミリ削るだけでこのように変わるそうです。

宴会場のステージにある軽やかな木立も目を引きました。

下部はダボで上部は欠き込んで接合されているようです。

1Fホール横スペースの壁面も木材の積載感が凹凸を伴い躍動感をもたらしているように思いました。

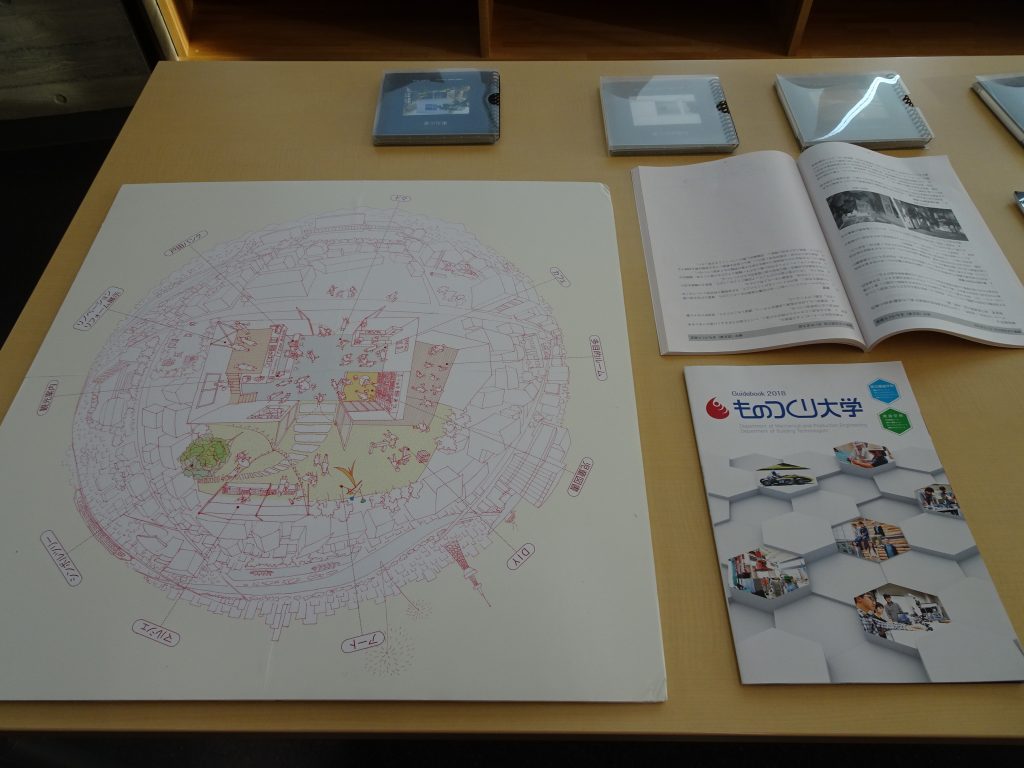

続いて,(株)内田洋行・パワープレイスの社屋見学をしました。

スギダラケ倶楽部の事務局も兼ねており,担当部署のフロアは特に国産材を活用した木質空間が目を引き,スタッフの皆さんも心地よく仕事をされているようでした。

スギを用いた活動のレクチャーも受けて学生たちの理解も深まったようです。

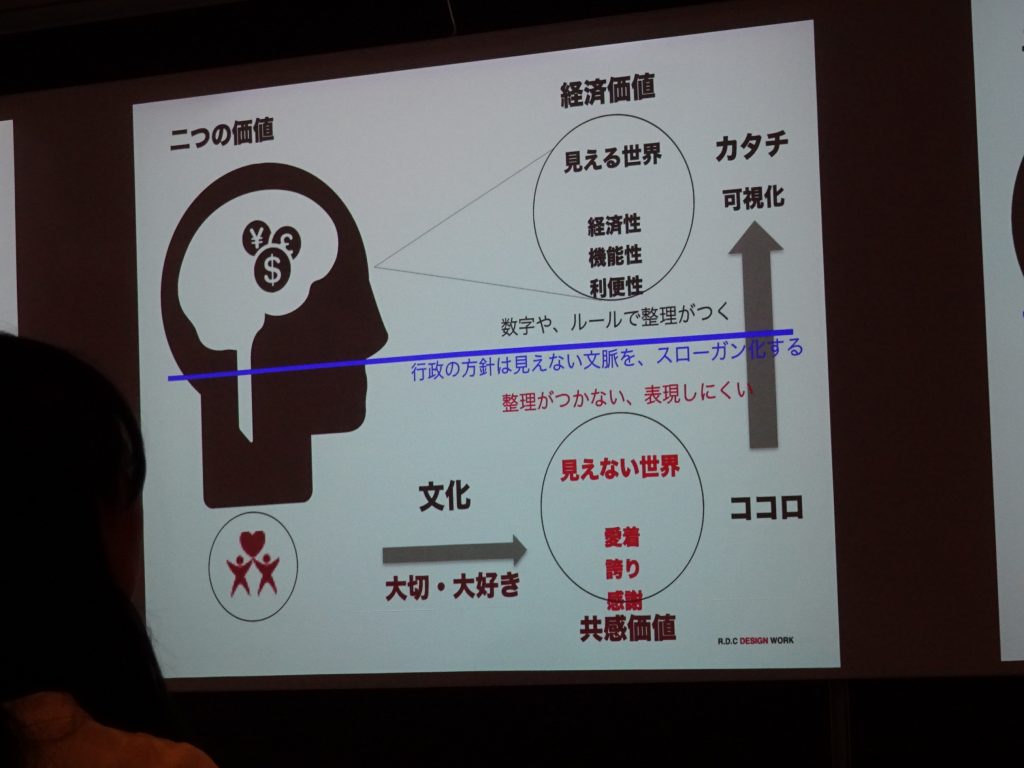

その後,同じビルの会場で毎月行われている「屋台大学」を聴講してデザイナーの若杉浩一さん

の熱く楽しいお話しも聞けました。

目先の経済価値だけでなく共感価値をあらためて意識して行動していく必要があります。

そういうことを木質空間で日々リラックスして思考し実践していける大人を見習ってほしいものです。

学生も社会人の働く環境や言動を目の当たりにして貴重な経験ができたと思います。

10/26土,27日は学園祭(碧蓮祭)企画の一環で建築設計系研究室の合同展示会と卒業設計の中間発表会でした。

この約1年の研究室活動や卒業設計のエスキスなども展示紹介して多くの来場者にご覧頂けたようです。

卒計中間発表では各教員の指摘にどのように応じたか,

応じるべきだったかを学生にフィードバックすることも重要です。

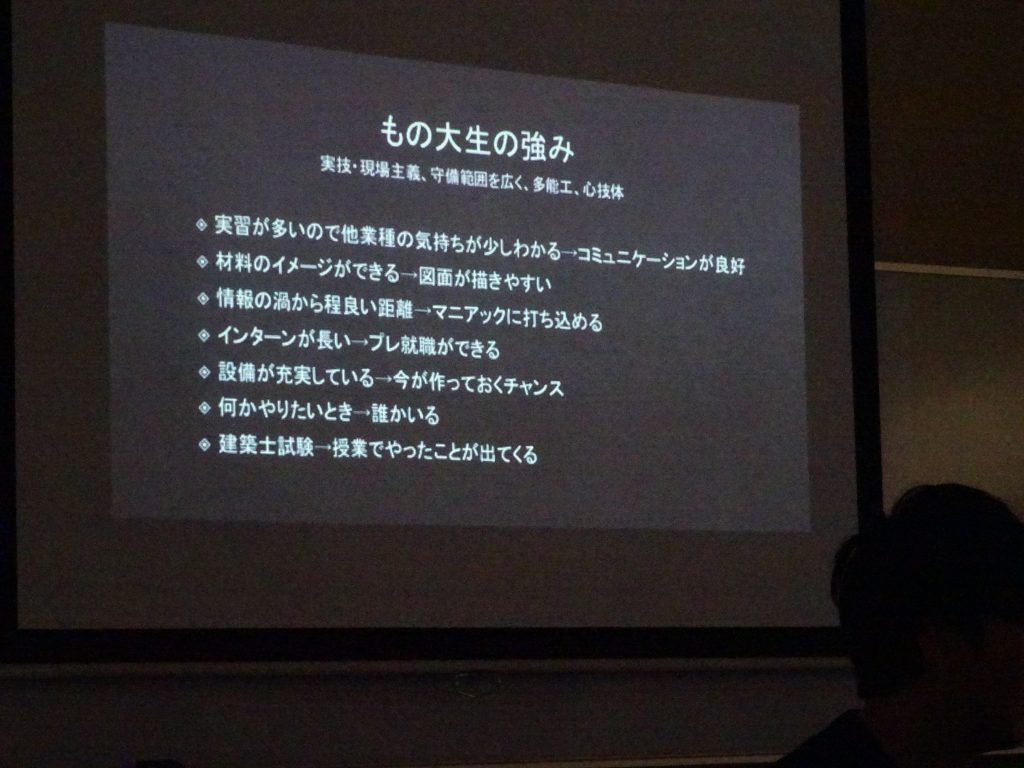

設計系OBの話では本学らしい設計教育の在り方をあらためて思考続ける契機となりました。

現役学生と卒業生,教員で卒業設計の厳しさや楽しさを振り返る時間も大切ですね。

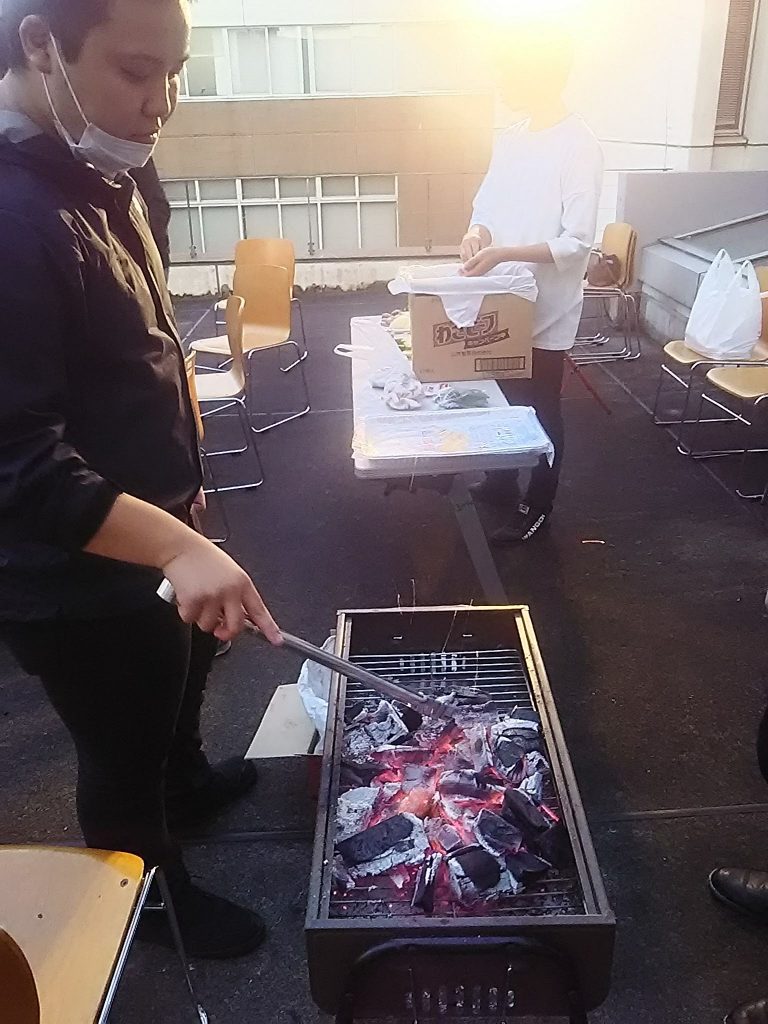

8月上旬に戸田研3期生となる3年生8名の配属が決まり,4年生らが歓迎会BBQをテラスで行ってくれました。

夏休み前に記念撮影をして,授業が始まり9月下旬に新たなスタート気分です。

卒業生OB1人が差し入れを持ってきてくれありがたい限りです。

2年生のインターン担当学生も来てくれ多くのつながりができました。

これから3年生と4年生,大学院生など上下のつながりも深めて充実した日々を送ってほしいと親心のように思うのです。

スギダラケ倶楽部埼玉支部長のお誘いで,埼玉県加須市油井ヶ島にある繭久里カフェ (cucuri cafeくくりカフェ)へ学生らと行きました。

cucuriはギリシャ語で「繭」という意味で,100年以上前の繭小屋を改装して作られた空間という背景と人との繋がりを大切にしたいという気持ちを込めたそうです。

学生がバイクで来たので,思わず私もバイクにまたがらせてもらいたい気分になるような開放的な場所です。

嬉しそうですね。

お昼ご飯に無農薬・漢方農法・自然栽培といった大地と人に優しい食材を用いたおいしいカレーを頂きました。

約5300坪もある敷地は,樹木,いちじくの畑や母屋,離れ,古民家などがあり様々な

ポテンシャルが感じられる場です。

何よりスギの木もありモチベーションも上がります。

カフェの2階はセミナー室になっており立派な梁が見え,プロジェクターも備え付けられています。

一度ゼミでも使わせて頂きたいくらいです。

カフェの離れにある水場の改修が予定されており,研究室のプロジェクトとして取組ませて頂く予定です。

外でとれた野菜を洗い,BBQの場としてやカフェのテラス的な空間としても活かせそうで,

冬場には富士山も望めます。

その前にこの広大な敷地で11月にキャンプイベントがあるそうなのでぜひ参加しようと思います。

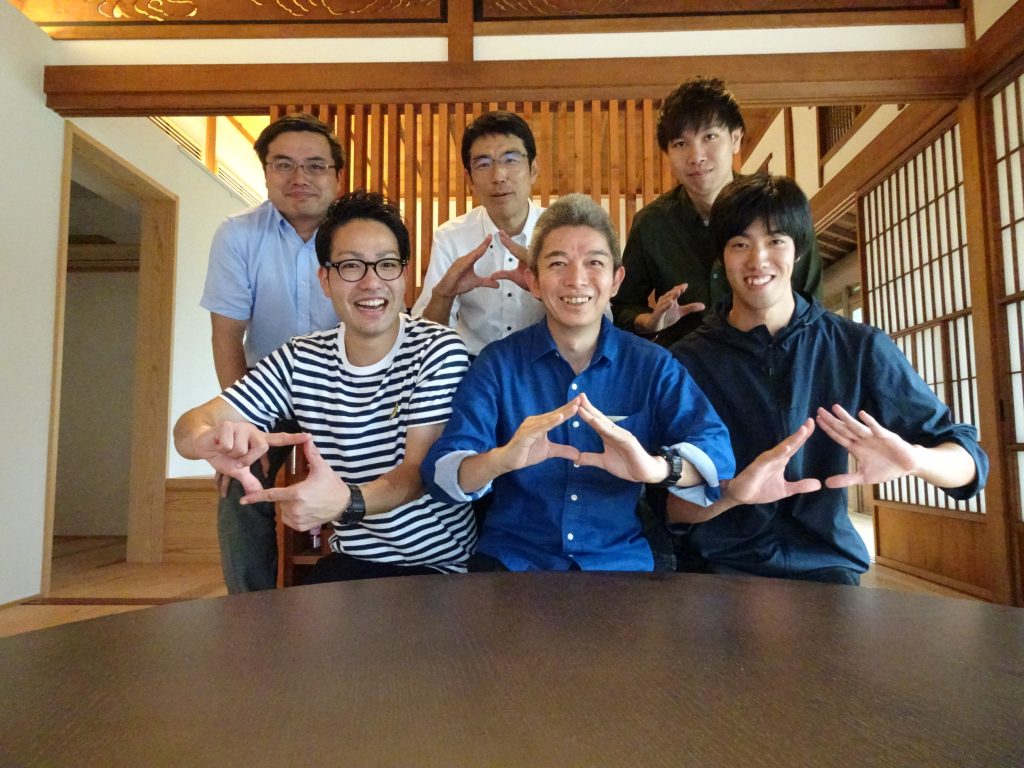

最後に敷地内にある改装された民家の居間で杉ポーズ記念撮影。

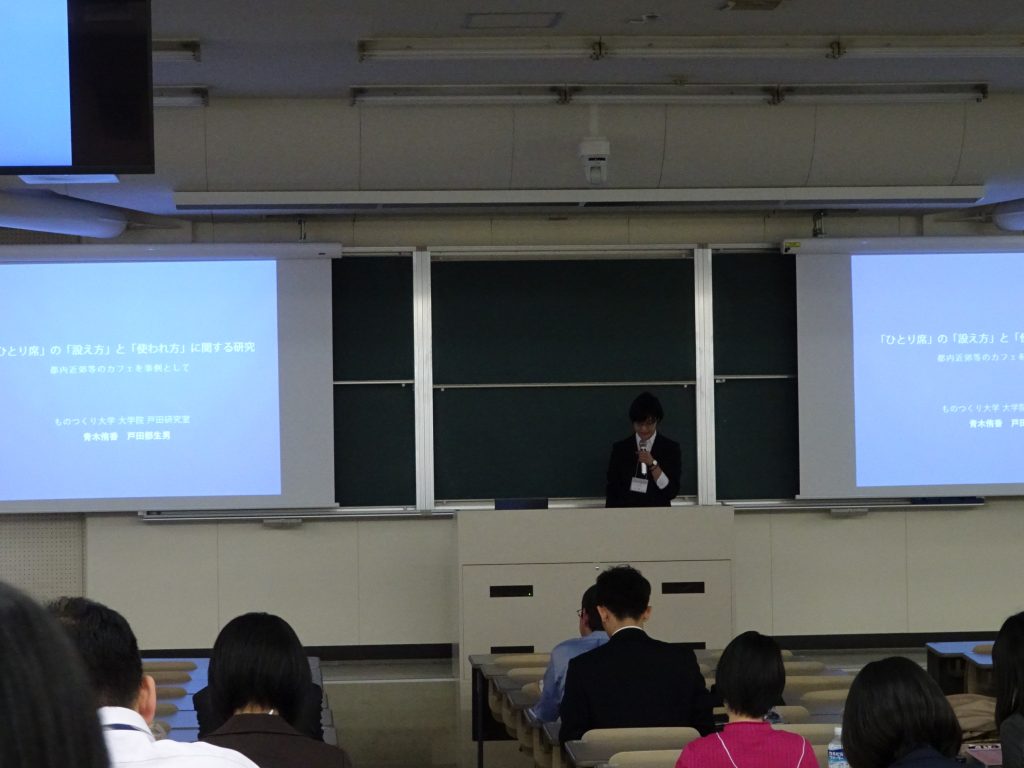

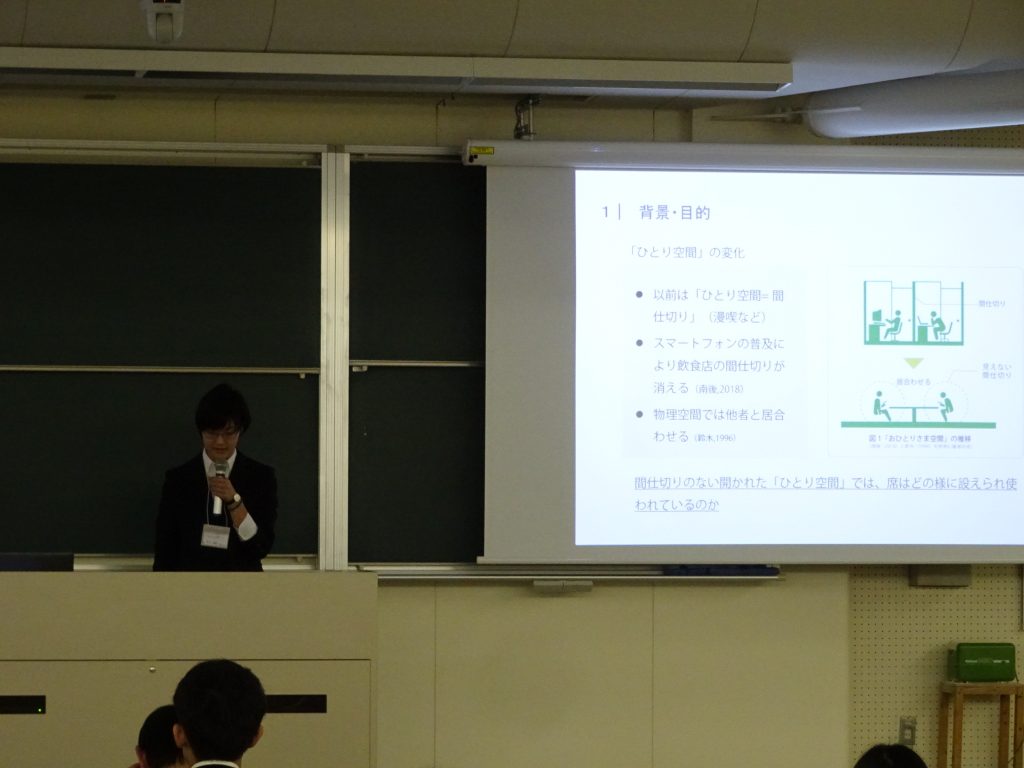

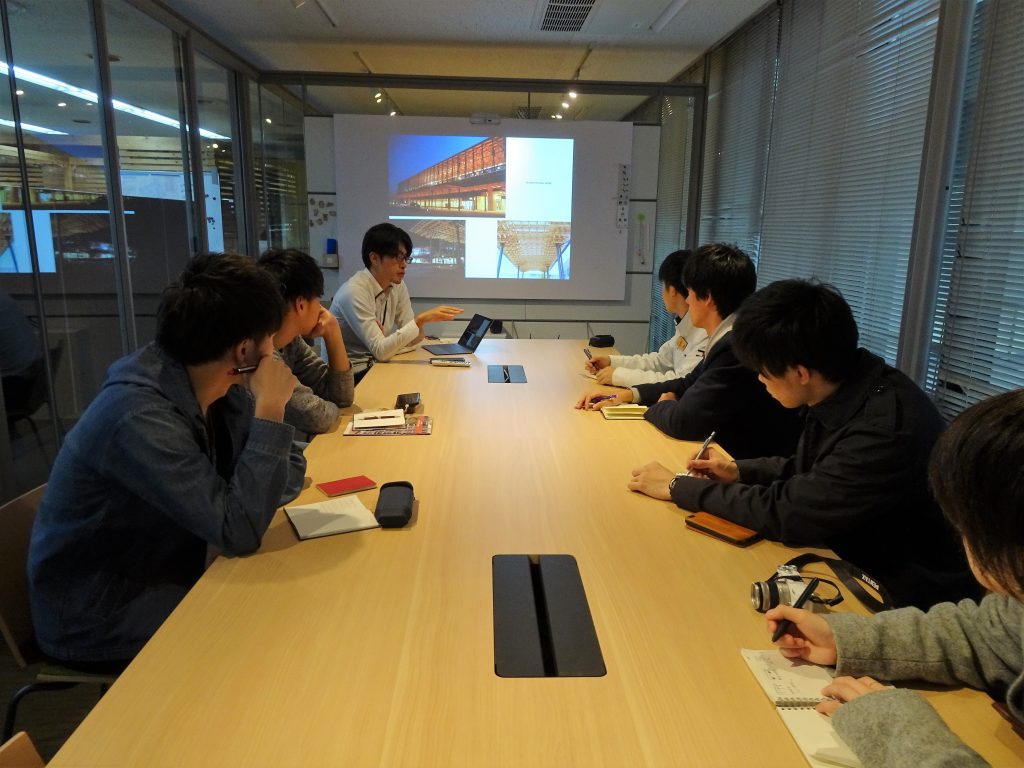

9月11日は岐阜大学で信州大学の柳瀬研究室,岐阜大学の合掌研究室,京都府立大学の松原研究室,ものつくり大学戸田研究室と合同で研究会でした。主に建築環境心理学系の研究室です。

(写真撮影・提供:柳瀬先生)

発表者は,大学院1年生が4名,学部4年生が4名の合計8名で,司会も質問もすべて院生,

学生のみが行い,教員は見守るというルールでした。

最後には各先生方から講評コメントを頂き,とても有意義な時間でした。

多角的な観点からの指摘を受けてどう捉え判断するかもまた研究者の力の見せどころです。

研究の背景目的と結論を行来しながら考察を深めることの繰り返しが肝心です。

学舎の吹抜けから皆で記念撮影して,ほっとした笑顔が見られます。

(写真撮影・提供:柳瀬先生)

これからの卒研や修士研究等にそれぞれ活かしてほしいですね。

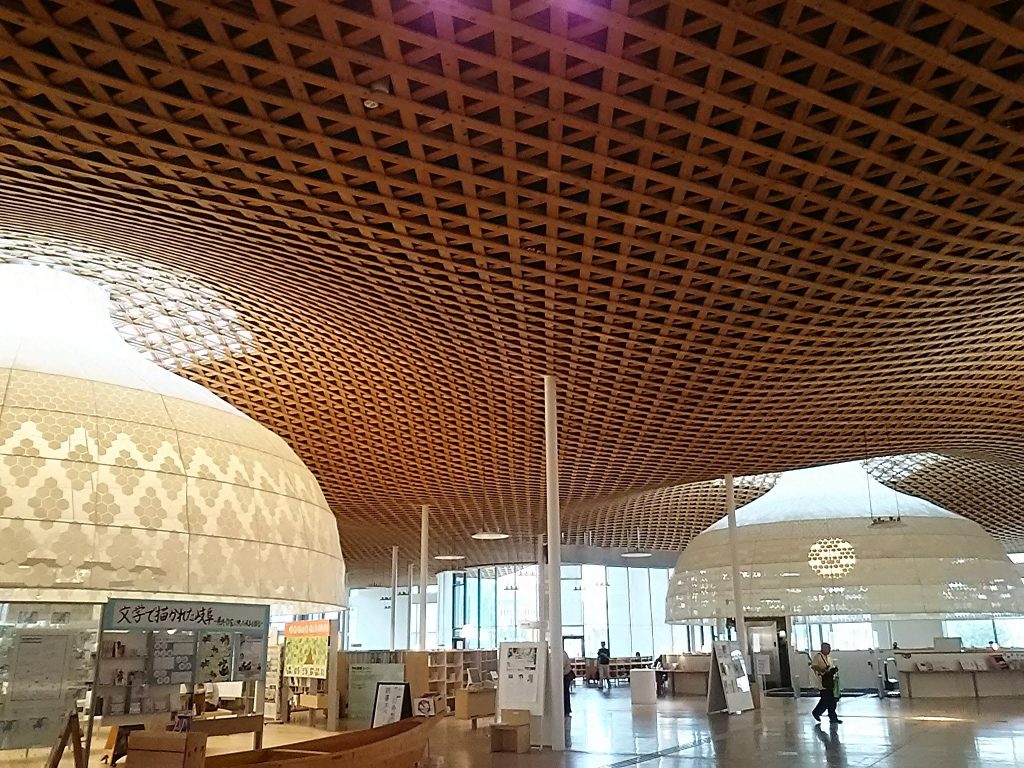

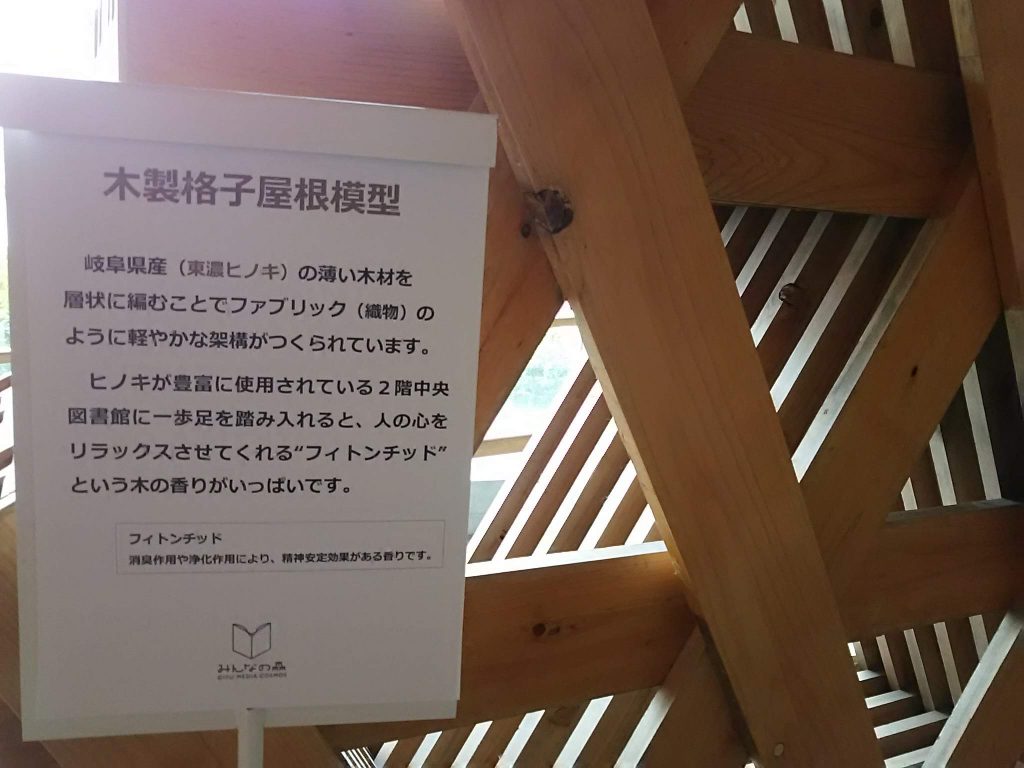

翌日は岐阜市内のメディアコスモスを見学しました。設計は建築家の伊東豊雄氏です。

主な用途は図書館で2階が開架式書架,1階が閉架式書架ですが,

1階にはギャラリーやスタバ,ローソンも併設されている複合的施設です。

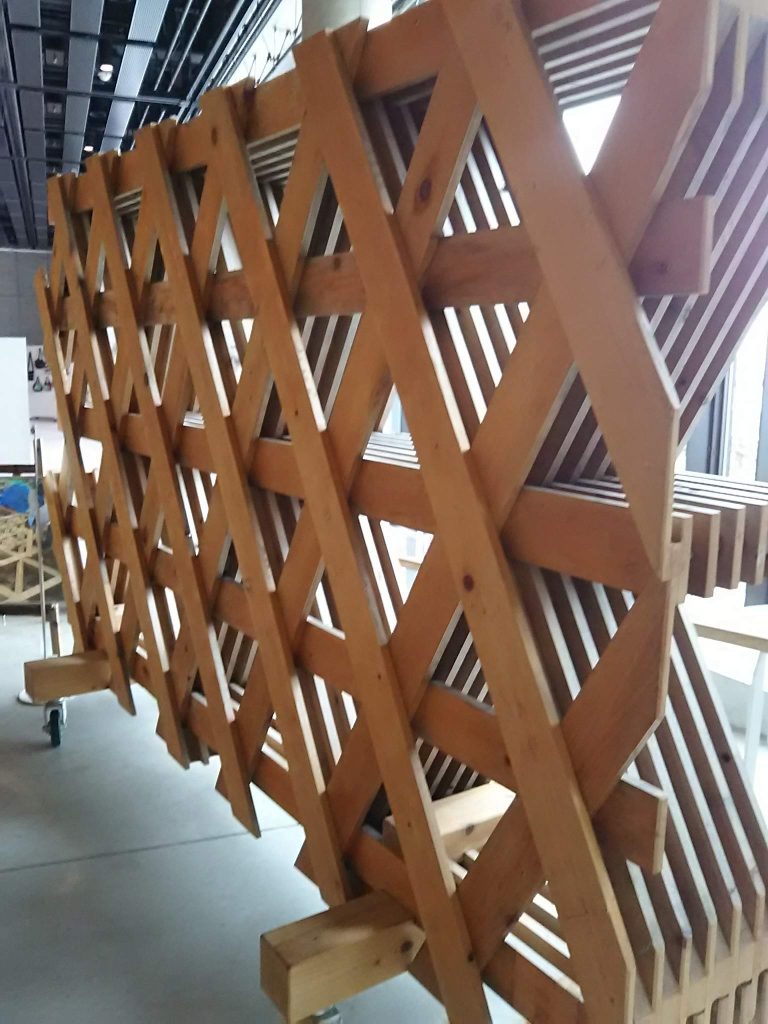

東農ヒノキの板材を編むことで屋根・天井の架構を構成することで,

緩やかな曲線は曲面となり,風の流れが見えるようで,佇む人たちを包み込む雰囲気です。

市バスを見ても岐阜は信長公のお膝元ということがわかりますね。

9月4日~6日まで建築学会大会に仙台の東北大へ行きました。

今年の教員が関連する発表は以下2本でした。

大会発表は質疑応答で今後の研究を深めるヒントになるなど貴重な機会です。

来年度は院生が発表できるよう励まなければなりません。

全国の卒業設計巡回展も見学しました。一同に会すと各大学の設計教育のカラーや雰囲気が

およそ把握できそうです。

東北大学の青葉台キャンパスではCLT実証棟を見学しました。

CLTとはCross Laminated Timberによる略称で,3層の板を互いに直交するように重ねた

大型厚板パネルによる構法です。

私が木造住宅設計事務所に勤務していた頃,既にJパネル(厚さ36㎜の3層クロスパネル)

という同じような仕組みの耐力壁が活用されていましたが,ついに大型も活用されつつあるようです。

仙台はケヤキの緑陰のある街並みが相変わらず綺麗でした。

メディアテークも健在で多くの方々に利用されているようでした。

また,街中の信号機が薄いのが特徴の一つです。着雪を防ぐ対策でフラット型というようです。

ずいぶんデザイン性も洗練されたようです。

上戸田地域交流センター「あいパル」の3周年(3歳のお誕生日会)記念の催しで,

当研究室の学生らが「木の遊び場コーナー」をコーディネート,計画しました。

今回は戸田市内の空き家解体実測調査の関係もあり,空き家からお借りした「木の歯車」と

「障子」も活用しました。

かつて蚕の繭を紡ぐ器械であった「木の歯車」は絵を歯車に貼って回すと鏡に映る絵が,

パラパラ漫画のような動く仕掛けとしました。

回転のぞき絵(ゾートロープ)の仕組みを転用したものといえます。ぜひ動画をご覧ください。

https://www.facebook.com/tsukio.toda/videos/pcb.1634759446635177/1634758903301898/?type=3

「障子」はL字型に自立させ,コピー用紙に点数を書き貼って射的の的にして遊んでもらいました。

学生らはとくにバードコール「鳴き杉・鳴き声」のワークショップのサポートを行いました。

多くの地域の子どもらとその親御さんたちに来場して頂き,大好評のようでした。

バードコールは全て出てしまい,半ば託児所のように積木などで遊ぶお子さんたちと親御さん

たちがみられ,計画してよかったと思います。

先日,建材店の感謝祭で活用した屋台カウンターも受付台としてディスプレイしました。

研究室の学生らも準備と片付けまで最後までがんばってくれました。ご苦労様でした。