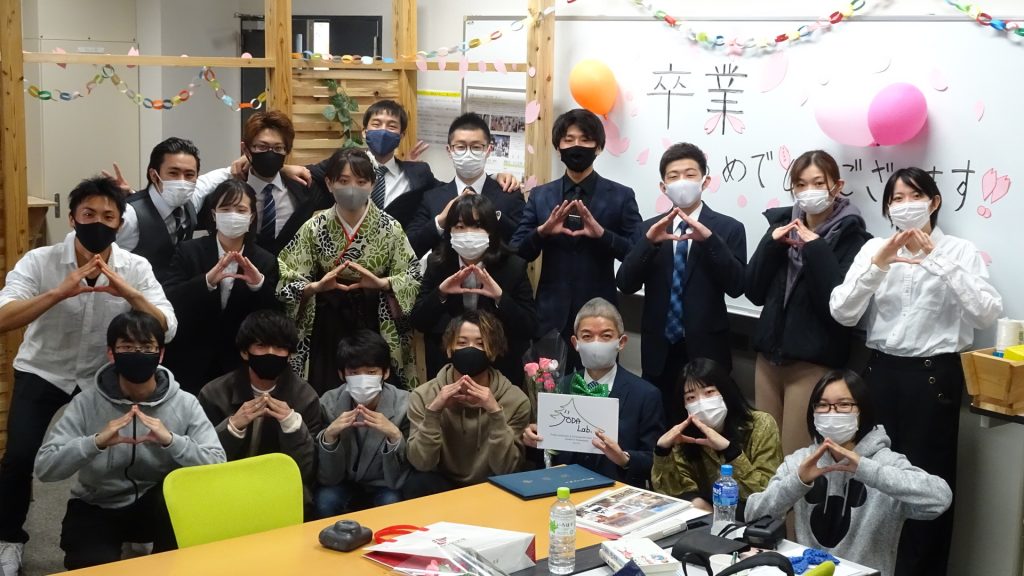

今年度も研究室ごとに卒業証書を授与とのことで,木造実習場の半屋外空間で行いました。

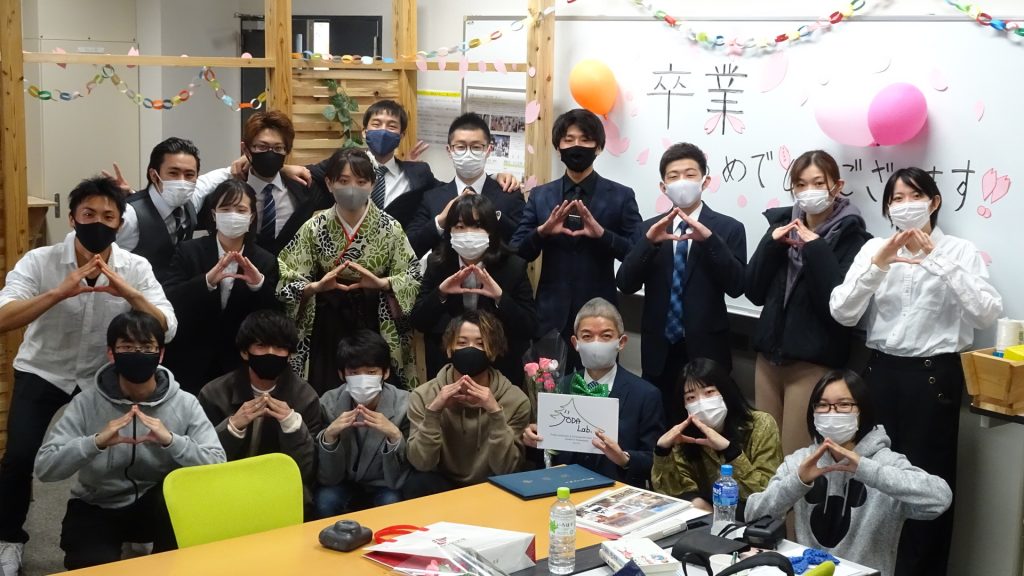

大変な年でしたが皆さんそれぞれが励み、卒業となりました。戸田研究室4期生9名おめでとう!と労いたいですが語り合う会食も自粛で寂しいものです。

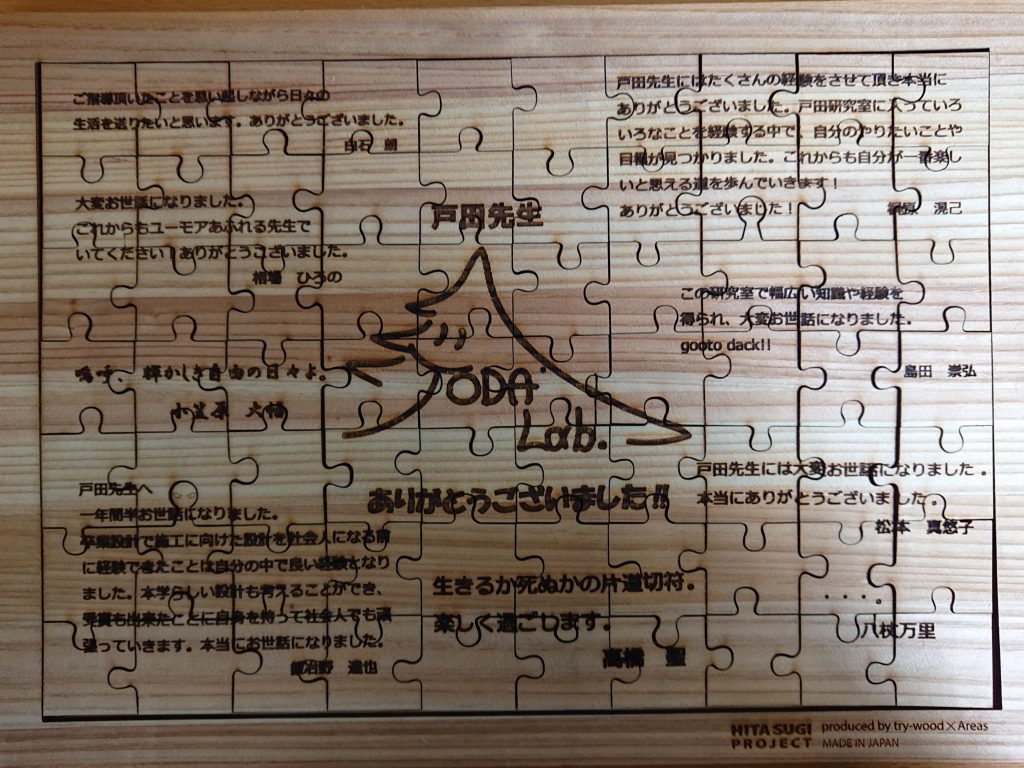

研究室の引越も重なりましたが,卒業見送り準備を3年生主体で設えてくれました。寄せ書きとして大分県日田杉の木製パズルにレーザーカッターで思いを刻んだものを頂き感謝です。私のいない土日に制作したとかなんともありがたい。振り返る間もなくとにかく新天地でのそれぞれのスタートです。

今年度も研究室ごとに卒業証書を授与とのことで,木造実習場の半屋外空間で行いました。

大変な年でしたが皆さんそれぞれが励み、卒業となりました。戸田研究室4期生9名おめでとう!と労いたいですが語り合う会食も自粛で寂しいものです。

研究室の引越も重なりましたが,卒業見送り準備を3年生主体で設えてくれました。寄せ書きとして大分県日田杉の木製パズルにレーザーカッターで思いを刻んだものを頂き感謝です。私のいない土日に制作したとかなんともありがたい。振り返る間もなくとにかく新天地でのそれぞれのスタートです。

母屋も蔵も解体された敷地には植栽と畑を残して,いよいよ蔵の改修とハナレの移設・・・の前に仮塀として本学実習の廃材を活用して境界に木柵を学生たちが構築しました。

木柵は畑の雰囲気と馴染んでいます。 春の着工に向け少しずつ。

広大な敷地の母屋も解体を進め(2021年2月6日),ついに蔵の改築にむけて小屋組みのみ保存し,蔵自体の解体も進めました(2021年2月17日,18日)。

母屋解体が始動して,見学から実測調査、卒業設計での提案、研究論文などを経て足掛け4年目で感慨深い。もう前進あるのみです。

小屋組の古材に白蟻らしき被害がありましたが,できる限り継いで活用の方向としました。 解体は豪快な作業のようで構造材は丁寧に見極められています。 解体はせつなくも歴史や技術の深みを新たな物語へとつなぐプロセスでしょう。まさに時間が巻き戻される解体なのです。 母屋と蔵の跡地が開けて,いよいよ庭とともに周囲の風景も新鮮に。

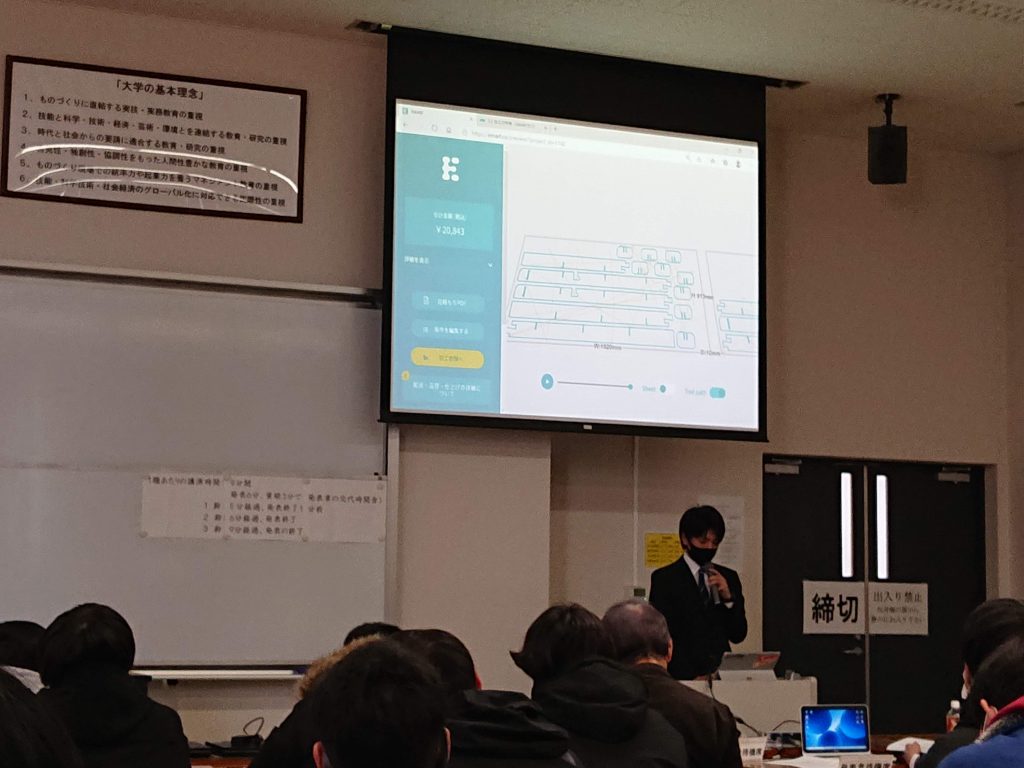

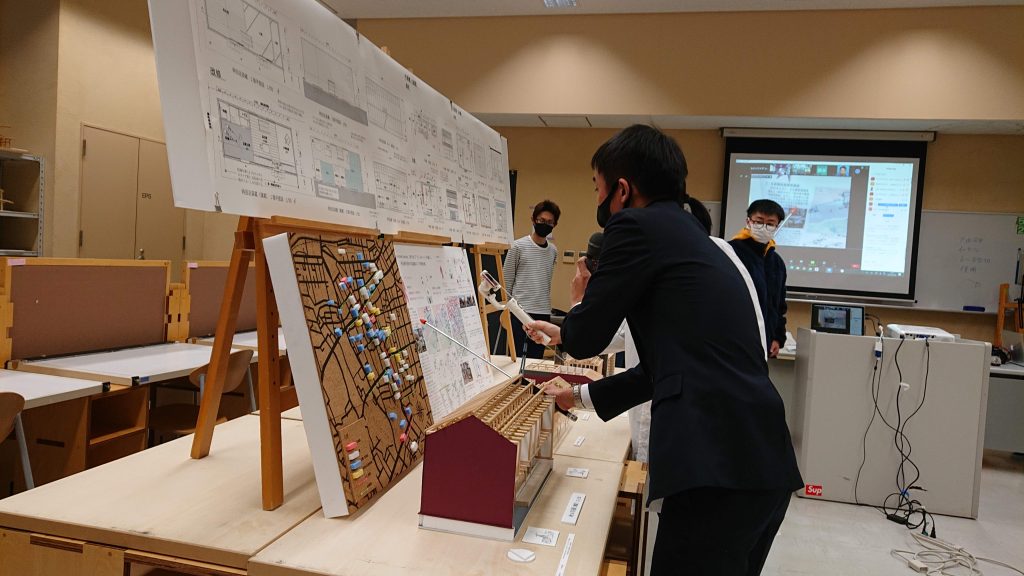

2021年1月26日~28日の3日間,2020年度の建設学科卒研発表会でした。戸田研究室は9名の4年生(設計3名,制作3名,論文3名)が無事に発表・質疑応答を終え,一段落です。

今年度は対面とオンライン配信併用で準備から大変でしたが,限られた時間でよくまとめあげたと思います。

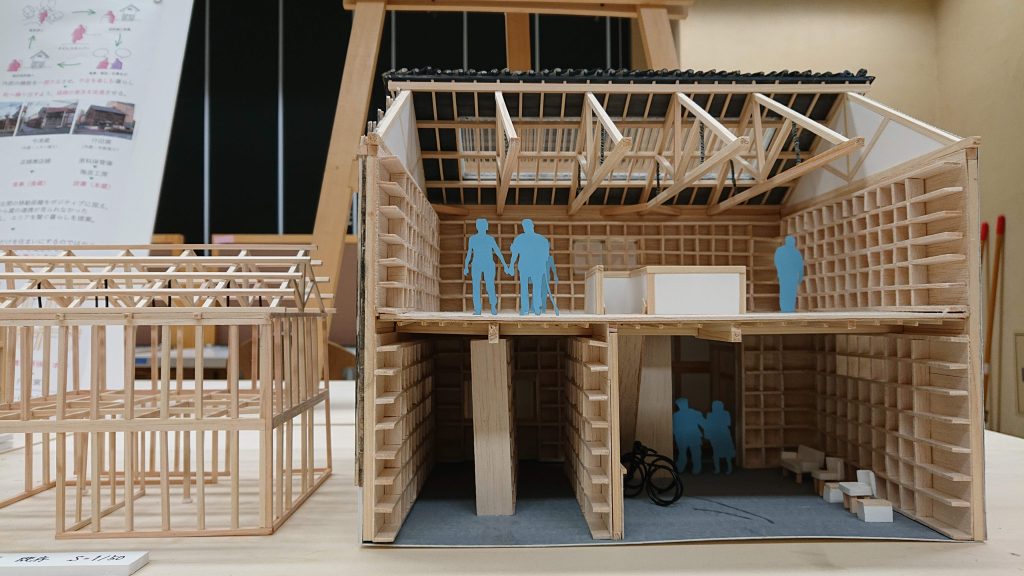

制作ではコロナ禍で大学での作業以外にも,クラウド型プレカットシステム(エマーフ:EMARF)で木材加工を行うなど新たな試みもありました。

設計の2次審査講評会では専任教員が対面,非常勤教員がオンラインからコメントなどリアルとバーチャルを結んで,模型た図面パネルを説明し,3年生が配信動画を撮影するなどの苦労もありました。

発表後は恒例の卒業アルバム用集合写真。みんな安心した表情が見受けられます。大変おつかれさんでした!

2021年1月5日付の埼玉建設新聞に,戸田研究室と埼玉建築士会南支部で取組んでいる空き家に関する調査研究や設計に関して,教員戸田のインタビュー記事が掲載されました。

2017年度から取り組んでようやく,改修現場が動き出そうとしています。これまでの実測調査や卒業研究もフィードバックしていくつもりです。

昨年度から継続している伊奈町建材店木質化の卒業制作,今年度も佳境です。

出入口ゲートをデジタルファブリケーションと手加工でひとまず仮組して仮設営。 かわいらしいパーツがパワフルに立ち上がってきました。

これで上手く会社の暖簾がかかるはずです。

コロナ禍でクラウド型プレカットに出会い,手加工の経験を組合せて今期もなんとか納める見込みです!

例年,夏休みなどに研究室の合宿を行っていましたが,今年度は感染症のためこれまで自粛でした。ようやく状況が少し落ち着いたころ,4年生と3年生の有志で長野方面を見学しました。

研究室プロジェクトとして昨年から長野県飯山市方面の木造山荘の改修設計をしており,その視察も兼ねて,諏訪市のリビルディングセンタージャパンを見学しました。

アメリカのポートランドにあるリビルディングセンターの日本版で国内では唯一の場です。 古材をレスキューしてディスプレイ・販売する実践に感嘆。 併設のカフェからも多くの古材が見え, カフェのファサードの古びた建具を複数設えたデザインや コーヒーメーカーもインテリアにするなど,空き家改修をする上でも参考になる取組みでした。

続いて茅野市の神長官守矢史料館・高過庵など藤森照信氏設計の建築群を見学。 資料館はRC造の上に土壁や木造の小屋組があるとは驚きでした。てっきり木造と思っていたわけです。 屋根は鉄平石,外壁の木板は自然風化で黒ずんでいました。焼杉ではないようです。藤森氏が45歳時の設計で私もそろそろ実際の建築設計をしよう!と思わされた次第。

高過庵の基礎はコンクリートの上から樹皮で覆われていたり,こちらも色んな気づきがあり,建築も直接見ることで多くの発見があるわけです。

最後は諏訪湖。アニメ映画「君の名は」のモデルになった場所の夕景で一息。建築もこういう風景を形づくるものになるとよいと思うわけです。

秋晴れのひととき。 今年度はバドミントン,キックベースの2種目で小運動会として開催しました。

とくにキックベースはフィジカルディスタンスを保てかつそれなりに盛り上がったかも。

これをきっかけに3,4年の縦のつながりも日々深まるかな。

卒業生も参戦しに来てくれたのも良かった。

空き家の蔵の小屋組みの実測を半年以上振りに再開。複雑な小屋組みですが保存して活用することになりました。

小さな暗い蔵でも小屋組みの構造体はかなり重厚で,梁材もしっかり乾燥しています。

母家の部材等もできるかぎり活用して改修する蔵のある新たな暮らしに馴染むように卒業設計として計画し,次年度には施工予定です。大きなシイノキのある広い庭に,蔵の改修と木造のハナレを設計施工する予定です。

今年度はコロナ禍で遅くなりましたが,9月に新3年生11名の配属が決まりました。

短時間で三密配慮の中,4年生との顔合わせ,自己紹介をして例年のように記念撮影(撮影時のみマスクを外しました)。

3年生11名と4年生9名,教員1名の21名となりました。まあまあの大所帯です。私が着任して5年目で1学年11名は最大人数です。

木造住宅や設計・制作に関心のある学生が多いようです。戸田研5期生を迎えて,これからメンバー全員で協力して励んでいきましょう!